18《在长江源头各拉丹冬》第2课时 课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 18《在长江源头各拉丹冬》第2课时 课件(共38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-24 20:26:14 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

18 在长江源头各拉丹冬

统编版·语文·八年级下册

第2课时

精读课文

02

课堂小结

03

积累拓展

04

写作培优

05

CONTENTS 教学目录

学情回顾

01

06

教材课后习题

通过上节课的学习,我们已经初步了解了课文的主要内容,这节课我们将继续感受作者笔下的各拉丹东雪山的奇异壮美,探讨这篇文章语言的魅力及高超的写作手法。

学情回顾

1.从整体上看,本文采用了哪种写景手法?请结合文章内容简要分析。

从整体上看,本文采用的是移步换景的写法。文章开头两句概括了作者的行踪,即从在各拉丹冬雪山脚下安营,到驶过冰河,最后进入冰塔林。随着立足点和观察视角的变化,作者笔下的景物也在不断变化着,呈现出不同的景物

分析讨论

精读课文

整体归纳探究

也在不断变化着,呈现出不同的特点:在营地远眺各拉丹冬雪山,看到它的高峻、雄壮、变幻莫测;在砾石堆上四顾,看到冰峰的晶莹、冰河的辽阔和整个冰雪天地的浩茫;靠近冰山,发现它的难以名状;进入冰塔林,身处冰窟,细看千姿百态的冰体和冰山的裂纹、皱褶,有着“静穆的晶莹和洁白”,有如“琼瑶仙境”,在阳光下“熠熠烁烁,光彩夺目”。

2.作者是按什么顺序来写冰塔林的?请结合文段内容进行分析。

由远到近。首先交代接近冰山,看到“冰山像屏风,精雕细刻着各种图案”;接着又写作者爬过冰洞,近距离看到冰塔林“由许多冰的庄园冰的院落组成,自成一天地”,由远到近,层次清晰。

第一天属于详写,从描写自己身处冰窟的感受开始,写到冰风的呼啸与川流不息,然后描写冰体形态的千奇百怪、美不胜收。

第二天属于略写,用笔精简。有详有略,轻重得当,行文富于变化。

3. 作者再入冰塔林,相比第一天对冰塔林的描写,详略安排上有什么不同?

4.说说下面几句是从哪些角度描写景物的。

置身于冰窟,远比想象的要温暖,穿着件腈纶棉衣,外罩一件皮夹克,居然感觉不到冷。风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。

这几句是从多种感官角度对景物进行描写的。这几句从触觉、听觉和视觉角度,写出冰河上大风扫荡、雪粒飞扬的环境特点,字里行间饱含着作者对壮美的各拉丹冬雪山、冰川的赞叹之情。

5.作者一边记述所见景象,一边表达自己的感受。说说你的理解。

作者把主观感受、想象与客观的描写融在一起,从眼前的景物出发,做时间维度上的延展,既增加了文章的厚度,也赋予文章独特的韵味。如对冰窟和风的描写,又如对冰塔林和冰川的描写。

6.本文的语言整体来说比较平实、自由、随性,但作者在锤炼语言方面其实很下功夫。文中多处精彩的描写句、精练的哲思句、幽默的点染句,闪烁着思想、情感、精神的火花,很有感染力。

请你品读下面的句子,思考并回答问题。

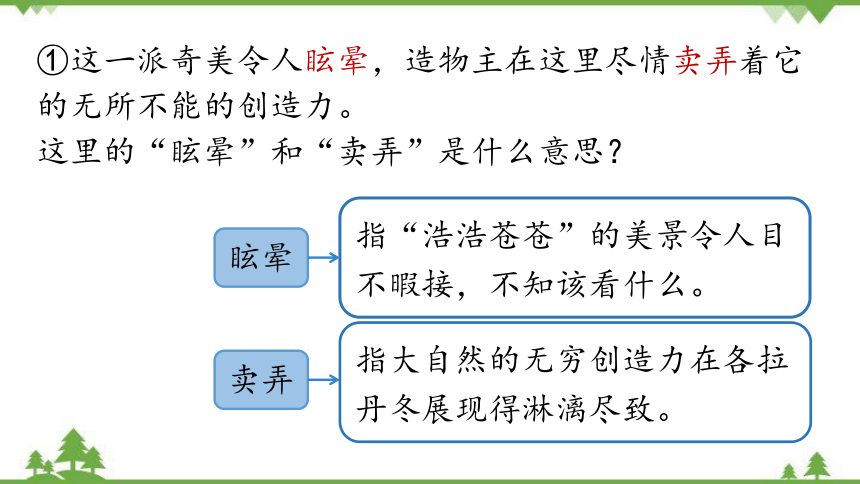

指“浩浩苍苍”的美景令人目不暇接,不知该看什么。

眩晕

①这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

这里的“眩晕”和“卖弄”是什么意思?

卖弄

指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致。

②风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。

如果删去标红句子,全句的表达效果

会有怎样的变化?

删去后,全句就只是对眼前景物的实实在在的描写,缺少了对大自然漫长历史和永恒运动的想象。没有了想象之美,景物也就缺少了神韵。

③端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

作者是怎样描写冰山的裂纹和皱褶

的?这样写有什么好处?

作者并不去详细描写冰山裂纹和皱褶的形状,而是由此写到关于冰川、冰山形成变化的想象,把冰山的皱褶想象成树的年轮。这样的写法能让读者联想到眼前景物“背后的故事”——大自然漫长、反复的变化,并由此认识到:这冰山、冰川其实是大自然历史的一部分。

④挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。

赏析这个句子语言特点及表达效果。

用语精简而准确,形象性强,短促的句子节奏,很好地表现出冰体形状多得令人目不暇接,最后部分节奏放缓,形成一种张弛结合的音乐美,让句子又融入段落主体比较舒缓的节奏中去。总之,既流畅自然,又张弛有度,平易处读来轻松自如,锤炼处则需细细品味,很能吸引读者。

原因:①从题目本身看,“在长江源头各拉丹冬”既表明游览的地点是各拉丹冬,又强调了“在长江源头”,点明了各拉

7.本文叙述的是作者跟随摄制组游览各拉丹冬的经历,将题目改为“各拉丹冬游历记”好不好?为什么

不好

丹冬作为长江的源头,哺育了中华文明的主题;而“各拉丹冬游历记”只能显示出游历的地点。

②从文章结构看,“在长江源头各拉丹冬”这个题目与文章结尾相呼应。

③从思想感情看,“在长江源头各拉丹冬”暗示了文章的主旨,是作者情感的触发点。

④此外,“在长江源头各拉丹冬”这个题目能引发读者的思考,引起读者的阅读兴趣。

本文以时间为顺序,生动地记叙了“我”随电影摄制组游览各拉丹冬的艰苦经历,展现了各拉丹冬雪山雄伟、神秘、险远、圣洁、瑰奇的形象,诗意地记录了自己在这些原始景物面前所产生的精神震撼和心灵触动,表达了对大自然的敬畏、珍视、敬仰之情。

课文主旨

课堂小结

主观客观,交织融合

语言精练,似平实工

移步换景,变幻多姿

写作特色

课堂小结

在长江源头各拉丹冬

初见各拉丹冬的景象

第一天在不同地点所见的景象及感受

第二天再次进入冰塔林的经过

绘壮美冰雪世界

抒敬畏赞美之情

铺垫

略写

详写

板书设计

课堂小结

积累拓展

古诗词中“雪”的别名

天花。南宋陆游《拟岘台观雪》:“山川灭没雪作海,乱坠天花自成态。”

玉尘。唐代白居易《酬皇甫十早春对雪见赠》:“漠漠复雰雰,东风散玉尘。”

琼花。唐代王初《早春咏雪》:“句芒宫树已

先开,珠蕊琼花斗剪裁。

六出。唐代高骈《对雪》:“六出飞花入户时,

坐看青竹变琼枝。”

冷絮。唐代佚名《东阳夜怪诗》:“爱此飘摇六出公,轻琼冷絮舞长空。”

银粟、玉沙。宋代杨万里《雪冻未解散策郡圃》:“独往独来银粟地,一行一步玉沙声。”

琼丝。宋代苏轼《大雪青州道上有怀东武园亭寄交孔周翰》:“就中山堂雪更奇,青松怪石乱琼丝。”

本文采用移步换景的写法,展现了各拉丹冬的雄伟神奇。请你试着运用移步换景的写法,写一个片段。

移步换景

写作培优

【写法指导】

采用移步换景的写法描写景物时要注意:

(1)交代清楚观察点的变化。

(2)把移步中或移步后看到的景物具体生动地展现出来。

(3)精心选择所见的景物,进行生动细致的

描写,避免流水账式的记录。

【优秀示例】

秋天的晨雾像一个五彩斑斓的盒子,雾气腾腾,给人一种神秘的感觉。

我漫步在乡村小路上,隐约可见前面有一条雾带,走着走着,忽然雾带不见了,我用手四处去抓,可什么也没抓到。原来,我正站在雾带里,当然看不见抓不到啊。接着,我走到毛豆田里,鞋子、裤角都湿了。微风吹过,毛豆叶上的露珠慢慢地滚动着。小草

轻轻地靠在我的脚上,像是在和我亲热一样。

不知不觉中我来到了新村边。向南望去,那高高的楼房只剩模糊的轮廓,那挺拔高大的树木也只剩隐隐约约的树影。晨鸟“啾啾啾啾”地歌唱,好像在歌唱这迷人的早晨,又好像在叫人们出来看这迷人的晨景。

一、本文记述了作者跟随摄制组在各拉丹冬游览的经历。理清文章的脉络,复述作者在各拉丹冬的所见所感。

教材课后习题

答案详见本课件

二、作者是怎样描写各拉丹冬的冰塔林的 试结合课文内容具体分析。

作者对冰塔林的描写有详有略,略写时一笔带过,详写时细致刻画。从描写自己身处冰窟的感受开始,写到风的呼啸与川流不息,然后详细描写冰体的千奇百怪、美不胜收。?

作者在描写冰塔林时非常注意把主观的感受、想象与客观的描写融在一起,往往从眼前的景

物出发,做时间维度上的延展。如对冰窟和风的描写,突出了异样的“温暖”感受,既写风的“扫荡”,更联想到“仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息”,感喟于自然的永恒。又如描写冰塔林和冰川时,虽然以“写形”为主,却很少对其形态进行过细的描写,而是用精短、准确、形象性强的词语几笔带过,很好地表现出冰体形状之多与令人目不暇接,同时又畅想眼前奇景的形成过程,将主观、客观融为一体。这样的写法既增加了文章的厚度,也赋予文章独特的韵味。

三、作者多次写到自己在高原上的疼痛、恶心,甚至觉得“要死了”,这些内容与文中的写景有什么关系?产生了怎样的表达效果?

作者反复叙写自己在各拉丹冬糟糕的身体状况,从侧面写出了各拉丹冬自然环境的恶劣,突出了本文“所至”和“所见”的独特性。从某种意义上来看,作者的身体状况构成了文章的一条潜在线索,随着身体状况越来越糟糕,作者对

各拉丹冬的感受与理解却越来越细致,想象也越来越富有诗意。

这样的写法,既能使读者体会到作者的乐观与坚强,也让文章显得更亲切、真实,可信。作者忍受着身体的痛苦坚持行走、体验甚至考察,这给本文增添了一定的苦难美和悲壮美的色彩,也使文章主题超越了“观赏自然”的范畴。同时,传达了作者对大自然的敬畏景仰之情。

四、联系上下文,品味下列句子,思考并回答括号里的问题。想一想,这些句子在表达方面有什么共同的特点?

答案详见本课件

五、观看纪录片《话说长江》《再说长江》,从多个角度了解长江壮丽的自然景象和多彩的人文景观。

《话说长江》《再说长江》这两部人文纪录片播出时间相差20多年(分别为1983年、2006年),分别从当时的视角呈现长江的自然风景与沿岸的人文风情,观看时注意感受时代的变迁和国家的发展。

《再说长江》中有很多《话说长江》的镜头重现,很多曾在《话说长江》中出现的人物再次走进了《再说长江》中,观看时注意体会这种安排带来的效果。《再说长江》从多个角度详细拍摄了长江的源头,与课文内容有相通之处。

18 在长江源头各拉丹冬

统编版·语文·八年级下册

第2课时

精读课文

02

课堂小结

03

积累拓展

04

写作培优

05

CONTENTS 教学目录

学情回顾

01

06

教材课后习题

通过上节课的学习,我们已经初步了解了课文的主要内容,这节课我们将继续感受作者笔下的各拉丹东雪山的奇异壮美,探讨这篇文章语言的魅力及高超的写作手法。

学情回顾

1.从整体上看,本文采用了哪种写景手法?请结合文章内容简要分析。

从整体上看,本文采用的是移步换景的写法。文章开头两句概括了作者的行踪,即从在各拉丹冬雪山脚下安营,到驶过冰河,最后进入冰塔林。随着立足点和观察视角的变化,作者笔下的景物也在不断变化着,呈现出不同的景物

分析讨论

精读课文

整体归纳探究

也在不断变化着,呈现出不同的特点:在营地远眺各拉丹冬雪山,看到它的高峻、雄壮、变幻莫测;在砾石堆上四顾,看到冰峰的晶莹、冰河的辽阔和整个冰雪天地的浩茫;靠近冰山,发现它的难以名状;进入冰塔林,身处冰窟,细看千姿百态的冰体和冰山的裂纹、皱褶,有着“静穆的晶莹和洁白”,有如“琼瑶仙境”,在阳光下“熠熠烁烁,光彩夺目”。

2.作者是按什么顺序来写冰塔林的?请结合文段内容进行分析。

由远到近。首先交代接近冰山,看到“冰山像屏风,精雕细刻着各种图案”;接着又写作者爬过冰洞,近距离看到冰塔林“由许多冰的庄园冰的院落组成,自成一天地”,由远到近,层次清晰。

第一天属于详写,从描写自己身处冰窟的感受开始,写到冰风的呼啸与川流不息,然后描写冰体形态的千奇百怪、美不胜收。

第二天属于略写,用笔精简。有详有略,轻重得当,行文富于变化。

3. 作者再入冰塔林,相比第一天对冰塔林的描写,详略安排上有什么不同?

4.说说下面几句是从哪些角度描写景物的。

置身于冰窟,远比想象的要温暖,穿着件腈纶棉衣,外罩一件皮夹克,居然感觉不到冷。风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。

这几句是从多种感官角度对景物进行描写的。这几句从触觉、听觉和视觉角度,写出冰河上大风扫荡、雪粒飞扬的环境特点,字里行间饱含着作者对壮美的各拉丹冬雪山、冰川的赞叹之情。

5.作者一边记述所见景象,一边表达自己的感受。说说你的理解。

作者把主观感受、想象与客观的描写融在一起,从眼前的景物出发,做时间维度上的延展,既增加了文章的厚度,也赋予文章独特的韵味。如对冰窟和风的描写,又如对冰塔林和冰川的描写。

6.本文的语言整体来说比较平实、自由、随性,但作者在锤炼语言方面其实很下功夫。文中多处精彩的描写句、精练的哲思句、幽默的点染句,闪烁着思想、情感、精神的火花,很有感染力。

请你品读下面的句子,思考并回答问题。

指“浩浩苍苍”的美景令人目不暇接,不知该看什么。

眩晕

①这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

这里的“眩晕”和“卖弄”是什么意思?

卖弄

指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致。

②风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。

如果删去标红句子,全句的表达效果

会有怎样的变化?

删去后,全句就只是对眼前景物的实实在在的描写,缺少了对大自然漫长历史和永恒运动的想象。没有了想象之美,景物也就缺少了神韵。

③端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

作者是怎样描写冰山的裂纹和皱褶

的?这样写有什么好处?

作者并不去详细描写冰山裂纹和皱褶的形状,而是由此写到关于冰川、冰山形成变化的想象,把冰山的皱褶想象成树的年轮。这样的写法能让读者联想到眼前景物“背后的故事”——大自然漫长、反复的变化,并由此认识到:这冰山、冰川其实是大自然历史的一部分。

④挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。

赏析这个句子语言特点及表达效果。

用语精简而准确,形象性强,短促的句子节奏,很好地表现出冰体形状多得令人目不暇接,最后部分节奏放缓,形成一种张弛结合的音乐美,让句子又融入段落主体比较舒缓的节奏中去。总之,既流畅自然,又张弛有度,平易处读来轻松自如,锤炼处则需细细品味,很能吸引读者。

原因:①从题目本身看,“在长江源头各拉丹冬”既表明游览的地点是各拉丹冬,又强调了“在长江源头”,点明了各拉

7.本文叙述的是作者跟随摄制组游览各拉丹冬的经历,将题目改为“各拉丹冬游历记”好不好?为什么

不好

丹冬作为长江的源头,哺育了中华文明的主题;而“各拉丹冬游历记”只能显示出游历的地点。

②从文章结构看,“在长江源头各拉丹冬”这个题目与文章结尾相呼应。

③从思想感情看,“在长江源头各拉丹冬”暗示了文章的主旨,是作者情感的触发点。

④此外,“在长江源头各拉丹冬”这个题目能引发读者的思考,引起读者的阅读兴趣。

本文以时间为顺序,生动地记叙了“我”随电影摄制组游览各拉丹冬的艰苦经历,展现了各拉丹冬雪山雄伟、神秘、险远、圣洁、瑰奇的形象,诗意地记录了自己在这些原始景物面前所产生的精神震撼和心灵触动,表达了对大自然的敬畏、珍视、敬仰之情。

课文主旨

课堂小结

主观客观,交织融合

语言精练,似平实工

移步换景,变幻多姿

写作特色

课堂小结

在长江源头各拉丹冬

初见各拉丹冬的景象

第一天在不同地点所见的景象及感受

第二天再次进入冰塔林的经过

绘壮美冰雪世界

抒敬畏赞美之情

铺垫

略写

详写

板书设计

课堂小结

积累拓展

古诗词中“雪”的别名

天花。南宋陆游《拟岘台观雪》:“山川灭没雪作海,乱坠天花自成态。”

玉尘。唐代白居易《酬皇甫十早春对雪见赠》:“漠漠复雰雰,东风散玉尘。”

琼花。唐代王初《早春咏雪》:“句芒宫树已

先开,珠蕊琼花斗剪裁。

六出。唐代高骈《对雪》:“六出飞花入户时,

坐看青竹变琼枝。”

冷絮。唐代佚名《东阳夜怪诗》:“爱此飘摇六出公,轻琼冷絮舞长空。”

银粟、玉沙。宋代杨万里《雪冻未解散策郡圃》:“独往独来银粟地,一行一步玉沙声。”

琼丝。宋代苏轼《大雪青州道上有怀东武园亭寄交孔周翰》:“就中山堂雪更奇,青松怪石乱琼丝。”

本文采用移步换景的写法,展现了各拉丹冬的雄伟神奇。请你试着运用移步换景的写法,写一个片段。

移步换景

写作培优

【写法指导】

采用移步换景的写法描写景物时要注意:

(1)交代清楚观察点的变化。

(2)把移步中或移步后看到的景物具体生动地展现出来。

(3)精心选择所见的景物,进行生动细致的

描写,避免流水账式的记录。

【优秀示例】

秋天的晨雾像一个五彩斑斓的盒子,雾气腾腾,给人一种神秘的感觉。

我漫步在乡村小路上,隐约可见前面有一条雾带,走着走着,忽然雾带不见了,我用手四处去抓,可什么也没抓到。原来,我正站在雾带里,当然看不见抓不到啊。接着,我走到毛豆田里,鞋子、裤角都湿了。微风吹过,毛豆叶上的露珠慢慢地滚动着。小草

轻轻地靠在我的脚上,像是在和我亲热一样。

不知不觉中我来到了新村边。向南望去,那高高的楼房只剩模糊的轮廓,那挺拔高大的树木也只剩隐隐约约的树影。晨鸟“啾啾啾啾”地歌唱,好像在歌唱这迷人的早晨,又好像在叫人们出来看这迷人的晨景。

一、本文记述了作者跟随摄制组在各拉丹冬游览的经历。理清文章的脉络,复述作者在各拉丹冬的所见所感。

教材课后习题

答案详见本课件

二、作者是怎样描写各拉丹冬的冰塔林的 试结合课文内容具体分析。

作者对冰塔林的描写有详有略,略写时一笔带过,详写时细致刻画。从描写自己身处冰窟的感受开始,写到风的呼啸与川流不息,然后详细描写冰体的千奇百怪、美不胜收。?

作者在描写冰塔林时非常注意把主观的感受、想象与客观的描写融在一起,往往从眼前的景

物出发,做时间维度上的延展。如对冰窟和风的描写,突出了异样的“温暖”感受,既写风的“扫荡”,更联想到“仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息”,感喟于自然的永恒。又如描写冰塔林和冰川时,虽然以“写形”为主,却很少对其形态进行过细的描写,而是用精短、准确、形象性强的词语几笔带过,很好地表现出冰体形状之多与令人目不暇接,同时又畅想眼前奇景的形成过程,将主观、客观融为一体。这样的写法既增加了文章的厚度,也赋予文章独特的韵味。

三、作者多次写到自己在高原上的疼痛、恶心,甚至觉得“要死了”,这些内容与文中的写景有什么关系?产生了怎样的表达效果?

作者反复叙写自己在各拉丹冬糟糕的身体状况,从侧面写出了各拉丹冬自然环境的恶劣,突出了本文“所至”和“所见”的独特性。从某种意义上来看,作者的身体状况构成了文章的一条潜在线索,随着身体状况越来越糟糕,作者对

各拉丹冬的感受与理解却越来越细致,想象也越来越富有诗意。

这样的写法,既能使读者体会到作者的乐观与坚强,也让文章显得更亲切、真实,可信。作者忍受着身体的痛苦坚持行走、体验甚至考察,这给本文增添了一定的苦难美和悲壮美的色彩,也使文章主题超越了“观赏自然”的范畴。同时,传达了作者对大自然的敬畏景仰之情。

四、联系上下文,品味下列句子,思考并回答括号里的问题。想一想,这些句子在表达方面有什么共同的特点?

答案详见本课件

五、观看纪录片《话说长江》《再说长江》,从多个角度了解长江壮丽的自然景象和多彩的人文景观。

《话说长江》《再说长江》这两部人文纪录片播出时间相差20多年(分别为1983年、2006年),分别从当时的视角呈现长江的自然风景与沿岸的人文风情,观看时注意感受时代的变迁和国家的发展。

《再说长江》中有很多《话说长江》的镜头重现,很多曾在《话说长江》中出现的人物再次走进了《再说长江》中,观看时注意体会这种安排带来的效果。《再说长江》从多个角度详细拍摄了长江的源头,与课文内容有相通之处。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读