通用版 2023届高考历史一轮复习 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成 课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 通用版 2023届高考历史一轮复习 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成 课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-23 16:58:57 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

01

02

03

目录

扁平风演示模板

一、“百家争鸣”局面的出现

三、道家、法家和墨家

二、孔子和早期儒学

01

一、“百家争鸣”局面的出现

一、“百家争鸣”局面的出现

1.含义:“百家争鸣”指春秋战国时期知识分子中的不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面,“百家”泛指数量多,主要分为儒家,墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家等。“争鸣”指争论和辩难。

2.时代特征:春秋战国时期是古代中国重要的社会转型时期。

(1)政治:周王室衰微,诸侯势力崛起,各国竞相变法。

(2)经济:铁犁牛耕促进生产力发展,井田制崩溃。

(3)阶级:士阶层崛起并受到重用。

(4)文化教育:“学在官府”的局面被打破,私学兴起。

一、“百家争鸣”局面的出现

3.百家争鸣的影响

(1)“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对社会发展起到了巨大的推动作用。

(2)诸子百家对后世文化学术的发展产生了极大的影响,其中,儒家思想孕育了中国传统文化中的政治理想和道德准则;道家学说构成了中国两千多年传统思想的哲学基础;法家思想中的变革精神成为历代进步思想家政治家改革图治的理论武器。在很大程度上,它们共同构成了中华民族传统文化的基本精神

典型例题

1.春秋时期,孔子周游列国,宣扬德治;孟子游说诸侯,推行仁政;墨子聚众讲学,抨击暴政;韩非著书立说,开创法家;孙武远涉吴国,大展治军之才。他们共同的出发点是( )

A.顺应变革潮流厚古薄今 B.铲除周制弊端加强集权

C.辅佐各国诸侯富国强兵 D.改善君王统治出谋划策

解析:本题主要考查春秋战国时期的“百家争鸣”。根据所学知识可知,春秋时期儒、墨、法、兵家的思想都是立足现实,并提出改造现实的主张,而不是“厚古薄今”,故A项错误;材料未涉及儒家、墨家、法、兵家对周制弊端的认识,故B项错误;辅佐各国诸侯富国强兵是法家、兵家的政治主张,与儒家、墨家学派无关,故C项错误;材料反映春秋时期儒、墨、法、兵家学派的主张都是为统治者改造现实服务的,其出发点都是改善君主统治,故D项正确。

D

典型例题

2.有学者认为,虽然百家争鸣中各学派发表自己的观点,批评别人的看法,但也吸收了其他学派的思想,如荀子政治思想的最大特征是以礼容法,兼言王霸。这说明( )

A.春秋时期风气开放 B.各派思想本质相同

C.百家既争鸣又融合 D.争鸣推动思想繁荣

解析:“批评别人的看法”“吸收了其他学派的思想”说明百家既有争鸣又有融合,故选C;百家争鸣是在春秋战国时期,不仅仅是春秋时期,排除A;各学派代表不同阶层的利益,思想本质不一定相同,排除B;材料不仅强调争鸣,也强调融合,D排除。

D

典型例题

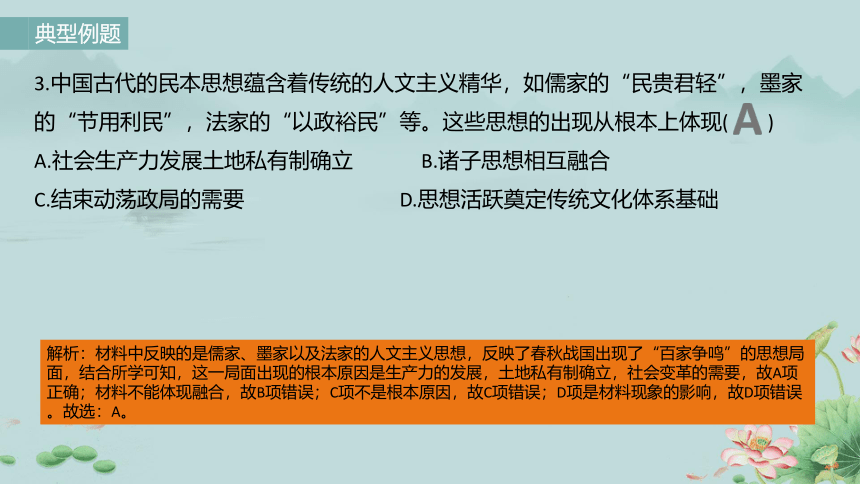

3.中国古代的民本思想蕴含着传统的人文主义精华,如儒家的“民贵君轻”,墨家的“节用利民”,法家的“以政裕民”等。这些思想的出现从根本上体现( )

A.社会生产力发展土地私有制确立 B.诸子思想相互融合

C.结束动荡政局的需要 D.思想活跃奠定传统文化体系基础

A

解析:材料中反映的是儒家、墨家以及法家的人文主义思想,反映了春秋战国出现了“百家争鸣”的思想局面,结合所学可知,这一局面出现的根本原因是生产力的发展,土地私有制确立,社会变革的需要,故A项正确;材料不能体现融合,故B项错误;C项不是根本原因,故C项错误;D项是材料现象的影响,故D项错误。故选:A。

02

二、孔子和早期儒学

二、孔子和早期儒学

1.孔子(春秋晚期)

(1)思想

①核心:仁。“仁者爱人”“己所不欲,勿施于人”。

②“礼”:恢复周礼,“克己复礼”(维护统治秩序;思想保守)。

③政治:为政以德,反对苛政(体现民本思想)。

④教育:有教无类,因材施教。

⑤保存典籍:编订六经。孔子言行收录在《论语》中。

(2)地位:伟大的思想家、政治理论家和教育家。儒家学派创始人。儒家思想后来逐渐成为中国传统社会的主流思想,对世界产生深远影响。

二、孔子和早期儒学

2.孟子(战国)

(1)思想

①政治:“仁政”;

②民本:民贵君轻;

③伦理:人性本善。

(2)地位:

①儒家学平的重要奠基人;

②被称为“亚圣”。

二、孔子和早期儒学

3.荀子(战国)

(1)思想

①政治:“仁义”和“王道”;礼法并用。

②民本:君舟民水。

③伦理: “性恶论”。④哲学:“天行有常”“制天命而用之”。

(2)地位

①吸收其他学派的积极合理成分,使儒学体系更加完整;

②对中国传统哲学影响深远。

典型例题

4.孔子曾说:“舜其大孝也与”;战国时期的孟子言必称尧舜,也说:“尧舜之道,孝悌而已矣”;荀子也称善“尧舜者天下之善教化也”。这些表明( )

A.儒家学说源自于远古的尧舜 B.儒学理论不适应现实的需要

C.儒家借助圣王宣扬伦理道德 D.儒家注重维护封建伦理秩序

解析:材料中孔子、孟子、荀子三人均提及舜,并赞扬其孝道,表明儒家借助圣王宣扬伦理道德,故选C项;儒家学说源自孔子,并非尧舜,排除A项;材料并未提及儒学与现实的关系,不能表明其不适应现实的需要,排除B项;材料中三人生活于春秋战国时期,此时并未进入封建社会,无法体现注重维护封建伦理秩序,排除D项。

C

典型例题

5.西周强调“统治者应以德裕民,明智驭民,才能据有天命,受享国祚。”孔子提出“以人为本”,建立了仁学或儒学。孟子在此基础上提出“民贵君轻”。这说明( )

A.民本思想源于西周 B.民本思想内涵随时代不断丰富

C.孔子否定周代民本 D.儒学思想根源于周代民主政治

解析:从材料中的“统治者应以德裕民”到“以人为本”再到“民贵君轻”,体现的是中国古代民本思想的内涵在不断丰富发展,B正确;材料无法得出民本思想起源于西周的结论,A排除;孔子的民本思想是对周代民本思想的继承和发展,C排除;周代属于奴隶主阶级专制,民主政治的说法错误,D排除。故选B。

B

典型例题

6.《孟子梁惠王上》:“是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免於死亡。然后驱而之善,故民之从之也轻。”孟子让生产者有恒产,保护生产者的利益,让他们安居乐业,无饥无寒的主张旨在( )

A.为实现仁政奠定物质基础 B.反映人民的利益诉求

C.巩固新兴地主阶级的统治 D.推动小农经济的发展

解析:材料的大意是:圣明的君主管制黎民的生产所得,一定使他们上能赡养父母,下能养活妻子儿女;年成好时能丰衣足食,年成不好也不至于饿死。君主实行仁政,人民就会追随他。这种思想体现了统治者即“君”对“民”的爱护,是“仁政”思想的反映。故答案为A项。BC项,材料反映的主旨是劝诫君主要实行仁政,而不是人民的利益诉求,也不是要巩固新兴地主阶级的统治,排除;D项,统治者实行仁政有利于经济的发展,但不是材料所要表达的主旨意思,排除。

A

典型例题

7.《荀子 君道》记载:“有乱君,无乱国;有治人,无治法,羿之法非亡也,而羿不世中;禹之法犹存,而夏不世王。故法不能独立,类不能自行;得其人则存,失其人则亡。”这表明荀子( )

A.倡导礼法并施 B.强调君主专制 C.主张重视人治 D.具有法治精神

解析:“有治人,无治法,羿之法非亡也,而羿不世中……故法不能独立,类不能自行;得其人则存,失其人则亡”强调人治的作用,故选C;“故法不能独立,类不能自行;得其人则存,失其人则亡”强调人的主体作用,排除A;强调君主专制的是法家,与材料信息不符,排除B;“故法不能独立,类不能自行,得其人则存”强调法治对人治的依赖,排除D。

C

03

三、道家、法家和墨家

三、道家、法家和墨家

(一)道家

1.老子(春秋晚期)

(1)思想:

①哲学:“道”是世界万物的本原;

②政治:“无为而治”“小国寡民”;

③辩证法:任何事物都有矛盾对立双方,且矛盾双方是相互依存、不断转化的。

(2)地位:道家学派创始人,中国哲学史上第一位探讨宇宙本原的哲学家。

(3)作品:对中国文化产生深远影响的代表作:《道德经》。

三、道家、法家和墨家

(一)道家

2.庄子(战国)

(1)思想

①哲学:世界是“我”的主观产物;

②辩证法:万物都是相对的,放弃差别观念,追求精神上的自由;

③天人观:“天与人不相胜也”。

(2)地位:

①老子思想的继承和发展者;

②文学史、思想史、哲学史具有极高的地位。

(3)作品:《庄子》

三、道家、法家和墨家

(二)法家

1.代表:战国时期的商鞅、韩非等。

2.韩非的思想:

①以法治国,变法革新;

②主张法、术、势相结合,强调中央集权。

3.影响:韩非的思想适应了建立统一的中央集权专制政治体制的需要,在西汉以后与儒家思想互为表里,成为中国封建社会统治思想的理论基础

三、道家、法家和墨家

(三)墨家

1.代表人物:战国时期的墨子

2.代表作:《墨子》

3.思想:兼爱(“兼相爱,交相利”);非攻;尚贤;节俭。

典型例题

8.春秋战国时期某思想流派认为“圣人不死,大道不止”,后人评价其“有抒情主义和无政府主义的趋向”,不能挽教当日政治之狂澜,却使明达之人退而为隐士。下列观点属于该思想流派的是( )

A.“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。”

B.“合抱之木,生于毫末:九层之台,起于垒土。”

C.“不期修古,不法常可”;“事异则备变。”

D.“厚葬……国家必贫,人民必寡,刑罚必乱。”

解析:依据材料“不能挽救当日政治之狂澜,却使明达之人退而为隐士”可知,反映的是无为而治的思想,结合所学可知,这是道家的思想。A项是儒家孔子的思想,错误; B项是道家老子的思想,正确; C项是法家的思想,错误; D项是墨家的思想,错误。故选:B。

B

典型例题

9.“道生一,一生二,二生三,三生万物。”出自《道德经》第四十二章(照《淮南子》的解释,“二”是“阴阳”,三是“阴阳合和”),此句蕴含的思想包括( )

①“道”是世界的根本

②“齐物”

③朴素的辩证法思想

④“无为而治”

A.① B.①③ C.②③ D.①④

解析:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”可以归纳为“道”是世界的根本,①符合题意;“阴阳”,“阴阳合和”体现了阴阳既是相对的也是可以相合的,体现了朴素的辩证法思想,③符合题意,B项正确,排除A项;“齐物”体现的是平等的观念,在材料中未涉及,②不符合题意,排除C项;“无为而治”指自己无所作为而使天下得到治理,后泛指以德化民。在材料中未涉及,排除D项。故选B项。

B

典型例题

10.某同学为诸子百家中某一人物写颁奖词如下:“倡导法、术、势结合,开启专制主义中央集权制的先河;你与时俱进、思想超前,实乃诸子百家中一颗务实而璀璨的新星。”据此可知,该同学称道的历史人物是( )

A.荀子 B.孟子 C.韩非子 D.庄子

解析:根据材料“倡导法、术、势结合,开启专制主义中央集权制的先河;你与时俱进、思想超前,实乃诸子百家中一颗务实而璀璨的新星”可知其思想主张是集权观和改革观,故这一历史人物是韩非子,C项正确,排除ABD项。故选:C。

C

典型例题

11.韩非子认为,“法者,编著之图籍,设立于官府,而布之于百姓者也”,“故法莫如显”,“是以明主言法,则境内卑贱莫不闻知也。”据此可知,韩非子主张( )

A.立法公开 B.坚持司法独立 C.执法平等 D.加强中央集权

解析:考查法家思想。韩非子认为法是编写成图书条文,设置在官府里、公布到民众中间去的,所以法是越公开越好,明智的君主谈论法,那么整个国内包括卑贱的人在内都没有听不到的。韩非子主张公布法律是为了让行为人知晓法律,知法是守法的前提,故选A项。B、C、D三项与材料无关,故排除。

A

典型例题

12.有学者指出,孔孟关注“人和”,荀子关注“群和”,而墨子强烈追求“天下和”。墨家认为,尧、舜、禹、汤、武王及其贤能大臣所造就的是“天下和,庶民阜”“兴天下之利”的理想社会。该学者认为,墨家( )

A.强调君臣关系的和谐统一 B.具有关怀天下的价值追求

C.发展了儒家“仁爱”的思想 D.适应春秋战国的战争环境

解析:墨家尚公益、重公利,墨子所关注的“和”是具有大格局、大胸怀的“天下和”,他所要建立的是“天下和,庶民阜”“兴天下之利”的具有关怀天下的价值追求的理想社会,B项正确。对君臣关系的关注以儒法两家最具代表性,但题目没有涉及君臣关系,A项错误。C项在材料中无法体现,排除。春秋战国时期战乱纷争极多,墨家想要构建的理想社会并不适应当时的战争环境,D项错误。

B

谢谢观看

第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

01

02

03

目录

扁平风演示模板

一、“百家争鸣”局面的出现

三、道家、法家和墨家

二、孔子和早期儒学

01

一、“百家争鸣”局面的出现

一、“百家争鸣”局面的出现

1.含义:“百家争鸣”指春秋战国时期知识分子中的不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面,“百家”泛指数量多,主要分为儒家,墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家等。“争鸣”指争论和辩难。

2.时代特征:春秋战国时期是古代中国重要的社会转型时期。

(1)政治:周王室衰微,诸侯势力崛起,各国竞相变法。

(2)经济:铁犁牛耕促进生产力发展,井田制崩溃。

(3)阶级:士阶层崛起并受到重用。

(4)文化教育:“学在官府”的局面被打破,私学兴起。

一、“百家争鸣”局面的出现

3.百家争鸣的影响

(1)“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对社会发展起到了巨大的推动作用。

(2)诸子百家对后世文化学术的发展产生了极大的影响,其中,儒家思想孕育了中国传统文化中的政治理想和道德准则;道家学说构成了中国两千多年传统思想的哲学基础;法家思想中的变革精神成为历代进步思想家政治家改革图治的理论武器。在很大程度上,它们共同构成了中华民族传统文化的基本精神

典型例题

1.春秋时期,孔子周游列国,宣扬德治;孟子游说诸侯,推行仁政;墨子聚众讲学,抨击暴政;韩非著书立说,开创法家;孙武远涉吴国,大展治军之才。他们共同的出发点是( )

A.顺应变革潮流厚古薄今 B.铲除周制弊端加强集权

C.辅佐各国诸侯富国强兵 D.改善君王统治出谋划策

解析:本题主要考查春秋战国时期的“百家争鸣”。根据所学知识可知,春秋时期儒、墨、法、兵家的思想都是立足现实,并提出改造现实的主张,而不是“厚古薄今”,故A项错误;材料未涉及儒家、墨家、法、兵家对周制弊端的认识,故B项错误;辅佐各国诸侯富国强兵是法家、兵家的政治主张,与儒家、墨家学派无关,故C项错误;材料反映春秋时期儒、墨、法、兵家学派的主张都是为统治者改造现实服务的,其出发点都是改善君主统治,故D项正确。

D

典型例题

2.有学者认为,虽然百家争鸣中各学派发表自己的观点,批评别人的看法,但也吸收了其他学派的思想,如荀子政治思想的最大特征是以礼容法,兼言王霸。这说明( )

A.春秋时期风气开放 B.各派思想本质相同

C.百家既争鸣又融合 D.争鸣推动思想繁荣

解析:“批评别人的看法”“吸收了其他学派的思想”说明百家既有争鸣又有融合,故选C;百家争鸣是在春秋战国时期,不仅仅是春秋时期,排除A;各学派代表不同阶层的利益,思想本质不一定相同,排除B;材料不仅强调争鸣,也强调融合,D排除。

D

典型例题

3.中国古代的民本思想蕴含着传统的人文主义精华,如儒家的“民贵君轻”,墨家的“节用利民”,法家的“以政裕民”等。这些思想的出现从根本上体现( )

A.社会生产力发展土地私有制确立 B.诸子思想相互融合

C.结束动荡政局的需要 D.思想活跃奠定传统文化体系基础

A

解析:材料中反映的是儒家、墨家以及法家的人文主义思想,反映了春秋战国出现了“百家争鸣”的思想局面,结合所学可知,这一局面出现的根本原因是生产力的发展,土地私有制确立,社会变革的需要,故A项正确;材料不能体现融合,故B项错误;C项不是根本原因,故C项错误;D项是材料现象的影响,故D项错误。故选:A。

02

二、孔子和早期儒学

二、孔子和早期儒学

1.孔子(春秋晚期)

(1)思想

①核心:仁。“仁者爱人”“己所不欲,勿施于人”。

②“礼”:恢复周礼,“克己复礼”(维护统治秩序;思想保守)。

③政治:为政以德,反对苛政(体现民本思想)。

④教育:有教无类,因材施教。

⑤保存典籍:编订六经。孔子言行收录在《论语》中。

(2)地位:伟大的思想家、政治理论家和教育家。儒家学派创始人。儒家思想后来逐渐成为中国传统社会的主流思想,对世界产生深远影响。

二、孔子和早期儒学

2.孟子(战国)

(1)思想

①政治:“仁政”;

②民本:民贵君轻;

③伦理:人性本善。

(2)地位:

①儒家学平的重要奠基人;

②被称为“亚圣”。

二、孔子和早期儒学

3.荀子(战国)

(1)思想

①政治:“仁义”和“王道”;礼法并用。

②民本:君舟民水。

③伦理: “性恶论”。④哲学:“天行有常”“制天命而用之”。

(2)地位

①吸收其他学派的积极合理成分,使儒学体系更加完整;

②对中国传统哲学影响深远。

典型例题

4.孔子曾说:“舜其大孝也与”;战国时期的孟子言必称尧舜,也说:“尧舜之道,孝悌而已矣”;荀子也称善“尧舜者天下之善教化也”。这些表明( )

A.儒家学说源自于远古的尧舜 B.儒学理论不适应现实的需要

C.儒家借助圣王宣扬伦理道德 D.儒家注重维护封建伦理秩序

解析:材料中孔子、孟子、荀子三人均提及舜,并赞扬其孝道,表明儒家借助圣王宣扬伦理道德,故选C项;儒家学说源自孔子,并非尧舜,排除A项;材料并未提及儒学与现实的关系,不能表明其不适应现实的需要,排除B项;材料中三人生活于春秋战国时期,此时并未进入封建社会,无法体现注重维护封建伦理秩序,排除D项。

C

典型例题

5.西周强调“统治者应以德裕民,明智驭民,才能据有天命,受享国祚。”孔子提出“以人为本”,建立了仁学或儒学。孟子在此基础上提出“民贵君轻”。这说明( )

A.民本思想源于西周 B.民本思想内涵随时代不断丰富

C.孔子否定周代民本 D.儒学思想根源于周代民主政治

解析:从材料中的“统治者应以德裕民”到“以人为本”再到“民贵君轻”,体现的是中国古代民本思想的内涵在不断丰富发展,B正确;材料无法得出民本思想起源于西周的结论,A排除;孔子的民本思想是对周代民本思想的继承和发展,C排除;周代属于奴隶主阶级专制,民主政治的说法错误,D排除。故选B。

B

典型例题

6.《孟子梁惠王上》:“是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免於死亡。然后驱而之善,故民之从之也轻。”孟子让生产者有恒产,保护生产者的利益,让他们安居乐业,无饥无寒的主张旨在( )

A.为实现仁政奠定物质基础 B.反映人民的利益诉求

C.巩固新兴地主阶级的统治 D.推动小农经济的发展

解析:材料的大意是:圣明的君主管制黎民的生产所得,一定使他们上能赡养父母,下能养活妻子儿女;年成好时能丰衣足食,年成不好也不至于饿死。君主实行仁政,人民就会追随他。这种思想体现了统治者即“君”对“民”的爱护,是“仁政”思想的反映。故答案为A项。BC项,材料反映的主旨是劝诫君主要实行仁政,而不是人民的利益诉求,也不是要巩固新兴地主阶级的统治,排除;D项,统治者实行仁政有利于经济的发展,但不是材料所要表达的主旨意思,排除。

A

典型例题

7.《荀子 君道》记载:“有乱君,无乱国;有治人,无治法,羿之法非亡也,而羿不世中;禹之法犹存,而夏不世王。故法不能独立,类不能自行;得其人则存,失其人则亡。”这表明荀子( )

A.倡导礼法并施 B.强调君主专制 C.主张重视人治 D.具有法治精神

解析:“有治人,无治法,羿之法非亡也,而羿不世中……故法不能独立,类不能自行;得其人则存,失其人则亡”强调人治的作用,故选C;“故法不能独立,类不能自行;得其人则存,失其人则亡”强调人的主体作用,排除A;强调君主专制的是法家,与材料信息不符,排除B;“故法不能独立,类不能自行,得其人则存”强调法治对人治的依赖,排除D。

C

03

三、道家、法家和墨家

三、道家、法家和墨家

(一)道家

1.老子(春秋晚期)

(1)思想:

①哲学:“道”是世界万物的本原;

②政治:“无为而治”“小国寡民”;

③辩证法:任何事物都有矛盾对立双方,且矛盾双方是相互依存、不断转化的。

(2)地位:道家学派创始人,中国哲学史上第一位探讨宇宙本原的哲学家。

(3)作品:对中国文化产生深远影响的代表作:《道德经》。

三、道家、法家和墨家

(一)道家

2.庄子(战国)

(1)思想

①哲学:世界是“我”的主观产物;

②辩证法:万物都是相对的,放弃差别观念,追求精神上的自由;

③天人观:“天与人不相胜也”。

(2)地位:

①老子思想的继承和发展者;

②文学史、思想史、哲学史具有极高的地位。

(3)作品:《庄子》

三、道家、法家和墨家

(二)法家

1.代表:战国时期的商鞅、韩非等。

2.韩非的思想:

①以法治国,变法革新;

②主张法、术、势相结合,强调中央集权。

3.影响:韩非的思想适应了建立统一的中央集权专制政治体制的需要,在西汉以后与儒家思想互为表里,成为中国封建社会统治思想的理论基础

三、道家、法家和墨家

(三)墨家

1.代表人物:战国时期的墨子

2.代表作:《墨子》

3.思想:兼爱(“兼相爱,交相利”);非攻;尚贤;节俭。

典型例题

8.春秋战国时期某思想流派认为“圣人不死,大道不止”,后人评价其“有抒情主义和无政府主义的趋向”,不能挽教当日政治之狂澜,却使明达之人退而为隐士。下列观点属于该思想流派的是( )

A.“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。”

B.“合抱之木,生于毫末:九层之台,起于垒土。”

C.“不期修古,不法常可”;“事异则备变。”

D.“厚葬……国家必贫,人民必寡,刑罚必乱。”

解析:依据材料“不能挽救当日政治之狂澜,却使明达之人退而为隐士”可知,反映的是无为而治的思想,结合所学可知,这是道家的思想。A项是儒家孔子的思想,错误; B项是道家老子的思想,正确; C项是法家的思想,错误; D项是墨家的思想,错误。故选:B。

B

典型例题

9.“道生一,一生二,二生三,三生万物。”出自《道德经》第四十二章(照《淮南子》的解释,“二”是“阴阳”,三是“阴阳合和”),此句蕴含的思想包括( )

①“道”是世界的根本

②“齐物”

③朴素的辩证法思想

④“无为而治”

A.① B.①③ C.②③ D.①④

解析:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”可以归纳为“道”是世界的根本,①符合题意;“阴阳”,“阴阳合和”体现了阴阳既是相对的也是可以相合的,体现了朴素的辩证法思想,③符合题意,B项正确,排除A项;“齐物”体现的是平等的观念,在材料中未涉及,②不符合题意,排除C项;“无为而治”指自己无所作为而使天下得到治理,后泛指以德化民。在材料中未涉及,排除D项。故选B项。

B

典型例题

10.某同学为诸子百家中某一人物写颁奖词如下:“倡导法、术、势结合,开启专制主义中央集权制的先河;你与时俱进、思想超前,实乃诸子百家中一颗务实而璀璨的新星。”据此可知,该同学称道的历史人物是( )

A.荀子 B.孟子 C.韩非子 D.庄子

解析:根据材料“倡导法、术、势结合,开启专制主义中央集权制的先河;你与时俱进、思想超前,实乃诸子百家中一颗务实而璀璨的新星”可知其思想主张是集权观和改革观,故这一历史人物是韩非子,C项正确,排除ABD项。故选:C。

C

典型例题

11.韩非子认为,“法者,编著之图籍,设立于官府,而布之于百姓者也”,“故法莫如显”,“是以明主言法,则境内卑贱莫不闻知也。”据此可知,韩非子主张( )

A.立法公开 B.坚持司法独立 C.执法平等 D.加强中央集权

解析:考查法家思想。韩非子认为法是编写成图书条文,设置在官府里、公布到民众中间去的,所以法是越公开越好,明智的君主谈论法,那么整个国内包括卑贱的人在内都没有听不到的。韩非子主张公布法律是为了让行为人知晓法律,知法是守法的前提,故选A项。B、C、D三项与材料无关,故排除。

A

典型例题

12.有学者指出,孔孟关注“人和”,荀子关注“群和”,而墨子强烈追求“天下和”。墨家认为,尧、舜、禹、汤、武王及其贤能大臣所造就的是“天下和,庶民阜”“兴天下之利”的理想社会。该学者认为,墨家( )

A.强调君臣关系的和谐统一 B.具有关怀天下的价值追求

C.发展了儒家“仁爱”的思想 D.适应春秋战国的战争环境

解析:墨家尚公益、重公利,墨子所关注的“和”是具有大格局、大胸怀的“天下和”,他所要建立的是“天下和,庶民阜”“兴天下之利”的具有关怀天下的价值追求的理想社会,B项正确。对君臣关系的关注以儒法两家最具代表性,但题目没有涉及君臣关系,A项错误。C项在材料中无法体现,排除。春秋战国时期战乱纷争极多,墨家想要构建的理想社会并不适应当时的战争环境,D项错误。

B

谢谢观看

同课章节目录