通用版 2023届高考历史一轮复习 第3课 宋明理学 课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 通用版 2023届高考历史一轮复习 第3课 宋明理学 课件(共25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-23 17:46:31 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第3课 宋明理学

01

02

03

目录

扁平风演示模板

一、三教合一

三、陆王心学

二、程朱理学

01

一、三教合一

一、三教合一

1.魏晋南北朝时期的三教并行

(1)原因

①西汉末年传入中国的佛教盛行。

②东汉形成的道教在民间的传播。

③儒学本身的问题和缺陷,理论相对于佛、道的落后。(重伦理,缺乏思辨化、理论化)。

原因:统治阶级的扶持;

社会动荡、国家战乱,社会矛盾尖锐,人民寻求精神寄托;宣扬来生幸福;经济利益驱使;自我改造。

危害:消磨斗志,安于现状;耗费财物;占田夺人,寺院经济恶性膨胀,争夺劳动力

一、三教合一

(2)结果:

儒学吸收佛、道精神,充实、丰富了自身的思想内容经过民族迁徙和民族交融,儒学不仅是汉族的正统思想也成为中华民族共同的主流思想(北魏孝文帝改革)。

一、三教合一

2.隋朝:“三教合归儒”(三教合一),主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。

3.唐朝:三教并行,儒学正统地位开始受到冲击

(1)三教并行内容:即尊道、礼佛、崇儒。

(2)影响

①佛、道的发展,开始挑战儒学的正统地位。

②唐代中期,韩愈率先提出复兴儒学。

③三教并行,相互交融,促进学术文化自由发展。

典型例题

1.“虎溪三笑”讲的是儒者陶渊明、道士陆修静、僧人慧远一起品茗畅谈、乐而忘返的故事。据此可以得出符合史实的结论是,当时( )

A.儒道佛出现融合的趋势 B.佛教开始传入中国

C.诗歌创作呈现繁荣局面 D.绘画风格以写实为主

解析:从题干提供的信息看,故事涉及的人物的身份分别是儒者、道士和僧人,三人一起品茗畅谈说明当时儒、道、佛思想并行。又据“在唐宋诗歌、绘画作品中时有出现”,并结合所学知识可以得出结论:儒、道、佛出现融合的趋势。

A

典型例题

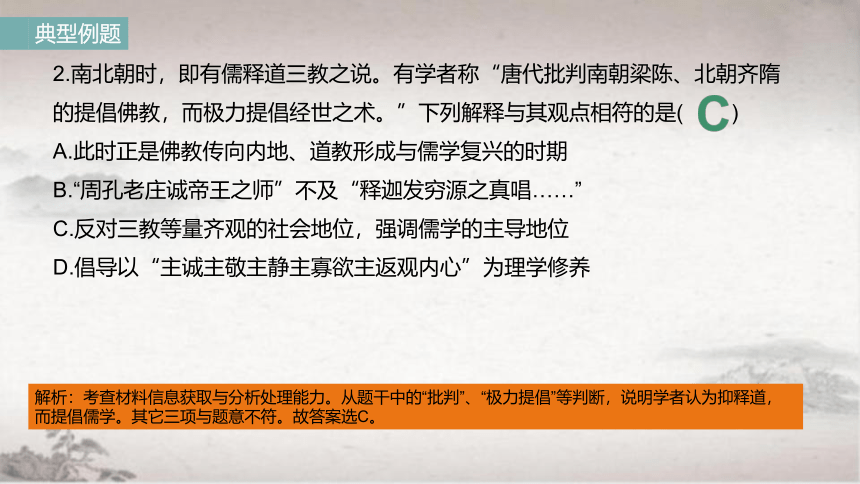

2.南北朝时,即有儒释道三教之说。有学者称“唐代批判南朝梁陈、北朝齐隋的提倡佛教,而极力提倡经世之术。”下列解释与其观点相符的是( )

A.此时正是佛教传向内地、道教形成与儒学复兴的时期

B.“周孔老庄诚帝王之师”不及“释迦发穷源之真唱……”

C.反对三教等量齐观的社会地位,强调儒学的主导地位

D.倡导以“主诚主敬主静主寡欲主返观内心”为理学修养

解析:考查材料信息获取与分析处理能力。从题干中的“批判”、“极力提倡”等判断,说明学者认为抑释道,而提倡儒学。其它三项与题意不符。故答案选C。

C

02

二、程朱理学

二、程朱理学

1.概念:

北宋儒家学者融合佛道思想来解释儒家义理,形成了以理为核心的新儒学体系——理学。

2.兴起背景:

(1)重建伦理纲常以维护统治秩序。

(2)经济、文化的发展:农业、手工业和商业发展;科学文化进步引起了理学对自然和社会规律的思考。

(3)思想史自身进程:理学是儒、佛、道三教长期论争和交融的结果。

(4)相对宽松的文化政策:宋代重文轻武对学术文化干涉较少,学术活跃;士大夫阶层重视社会责任。

二、程朱理学

3.代表人物及其主要思想

(1)程颢、程颐的主要思想

①天理是宇宙万物的本原。(核心)

②把天理和伦理道德直接联系起来。认为“人伦者,天理也”“父子君臣,天下之定理”。(天理在自然界表现为自然规律,在社会关系上是儒家伦理;在自身方面表现为道德修养,即人性)

③认识论:提出“格物致知”,把知识、道德和天理联系起来——把握“理”的方法,接触、探究万事万物才能明“理”。

二、程朱理学

3.代表人物及其主要思想

(2)朱熹的主要思想

①理之源在于天理,天理就是作为道德规范的三纲五常,它是人性的最高境界。

②“存天理、灭人欲”人性本来与天理一致,具有仁、义、礼、智等美德,但被后天的欲望所蒙蔽,所以应“存天理、灭人欲”。

③认识论:“格物致知”(目的在于明道德之善,而不是求科学之真)。

二、程朱理学

4.特点:

(1)客观唯心主义。

(2)以儒家思想为基础,吸收佛、道思想。

(3)从哲学高度论证专制统治和君臣、父子尊卑等级秩序的合理性,使儒学更加理论化和思辨化。

5.影响

(1)程朱理学适应了统治需要,成为南宋以后的官方哲学,有力地维护了专制统治。

(2)纲常名教束缚人们的思想,扼杀人的自然欲求,

(3)《四书章句集注》(朱熹编)成为后世科举考试依据的教科书,对此后中国的文化教育产生深远影响。

(4)影响海外:朱熹的学术思想传及日本、朝鲜(“朱子学”)乃至欧洲,产生了很大影响。

典型例题

3.北宋理学家“二程”说:“天下物皆可以理照。有物必有则,一物须有一理。”这表明“理”是( )

A.超时空的,完满的精神实体 B.世界万物的总根源

C.自然和社会的最高法则 D.封建伦理道德之总称

C

解析:从材料“天下物皆可以理照”可以看出,理是自然和社会的最高法则,故选C项。“精神实体”“万物的总根源”“封建伦理道德之总称”的描述皆与材料信息不符,故排除A、B、D三项。

典型例题

4.程颢、程颐兄弟认为,不是物喜己悲之乐,而是悟本达源之乐、超凡脱俗之乐,这种至善圆满之乐是建立在觉悟“自心”基础上的。这反映出( )

A.理学对修身养性较为注重

B.理学有教人消极处世之意

C.佛道文化对理学影响至深

D.二程彻底改造了传统儒学

解析:二程的至善圆满之乐是建立在觉悟“自心”基础上的,反映出理学对修身养性较为注重,故A正确;这种至善圆满之乐,并非教人消极处世,故B错误;从材料无法推断觉悟“自心”源自佛道文化,故C错误;二程继承先秦儒学,对传统儒学进行部分改造,故D错误。

A

典型例题

5.朱熹把人性分为天命之性和气质之性两种。天命之性是“专指理言”,是纯善的;气质之性则是“理与气杂”,故有善有恶。为此,他主张( )

A.以天理来克制人欲 B.善恶差别不能改变

C.存心养性,发明本心 D.格物致知,知行合一

解析:朱熹把人性分为天命之性和气质之性两种,天命之性是纯善的,气质之性有善有恶,因此,他主张存天理、灭人欲,以天理来克制人欲,故选A项,排除B项;陆九渊强调发明本心,排除C项;王阳明主张知行合一,排除D项。

A

典型例题

6.朱熹诗云:“昨夜江边春水生,艨艟巨舰一毛轻。向来枉费推移力,此日中流自在行。”其意在( )

A.描写春天雨水到来时的景象 B.说明行船需要找到合适时机

C.以泛舟说明格物致知的道理 D.倡导士人保持知行合一品格

解析:程朱理学对中国思想文化影响巨大,本题以朱熹的诗句为背景素材,考查其理学思想,旨在考査考生解读史料获取信息、 理解主干知识内涵的能力。本题通过对朱熹诗句的赏读,以导考生在理解诗歌内容的基础上对史料进行整理、辨析,并能理解诗中所蘊含的深刻道理,感知优秀传统文化的魅力,考查家国情怀和史料实证素养。描写景象不是真正的目的,真正目的在于说理,A项错误;B项也不是真正目的;朱熹从自然和生活中捕捉形象,通过描写行船在不同时候的不同感受,以探得规律、明白事理,即格物致知,C项符合题意;知行合一不属于朱熹的理学思想,D项可排除。

C

03

三、陆王心学

三、陆王心学

1.代表人物及思想

(1)陆九渊(南宋)

①哲学观:

“心”是宇宙万物的本原;

②认识论:

“发明本心”

(2)王阳明(明朝)

①哲学观:

心外无物,心外无理;

②认识论:

“致良知”“知行合一”

三、陆王心学

2.特点:

(1)主观唯心主义;

(2)进一步发挥儒家“仁”的思想,更多地吸收佛教禅宗思想。

3.影响

(1)明朝中期以后,成为维护君主专制统治的思想工具。

(2)对中国社会政治、文化教育以及伦理道德都产生了深远影响。

典型例题

7.陆九渊认为仁、义、礼、智、信等道德是人的天性所固有的,不是外铄的。下列主张与陆九渊思想相符的是( )

A.“性相近” B.“经世致用” C.“心外无理” D.“天人感应”

解析:材料“仁、义、礼、智、信等道德是人的天性所固有的”说明道德在人心中,人只要发现内心的道德就可以了,而理学家所谈论的道德即为理,故他认为理在“心”中,选C项。“性相近”是指人生下来以后,人与人之间的素质基本上是相近的,而材料谈的是道德的内在性,故两者不存在直接对应关系,排除A项。材料是在讨论人性,B项与材料关系不大,故排除B项。“天人感应”讨论的是天人关系,而材料讨论的是人的本性,两者关系不大,故排除D项。

C

典型例题

8.陆九渊在谈及如何完善道德时说:“请尊兄即今自立,正坐拱手,收拾精神。自作主宰,万物告备于我,有何欠?据此可知,陆九强调道德性养的提高途径是( )

A.格物致知 B.经世致用 C.知行合一 D.道德自觉

解析:从材料“请尊兄即今自立,正坐拱手,收拾精神,自作主宰”等可知陆九渊认为道德境界的提高,关键在于充分发挥个人的能动性,人的道德完善只能是每个人的自我实现,他要求人要在个体心灵中建立起道德的自觉性,D项正确。格物致知是二程和朱熹的观点,排除A项;经世致用是顾炎武的思想,知行合一 是王阳明的主张,排除BC项。

D

典型例题

9.王阳明主张四民皆须“正心诚意”“致良知”等,一个人哪怕做过小偷,只要幡然悔悟,弃恶从善,即可以自救,也可以成为圣人,其学说( )

A.有利于唤醒人的主体意识 B.和程朱理学的圣人观一致

C.有利于实现四民地位平等 D.借鉴了马丁路德的宗教观

解析:根据材料“一个人哪怕做过小偷,只要幡然悔悟,弃恶从善,即可以自救,也可以成为圣人,”可分析出王阳明主张唤醒人的主体意识,A项正确;和程朱理学的圣人观一致不是材料主旨,排除B项;材料强调的不是实现四民地位平等,排除C项;马丁路德思想的核心是“因信称义”与王阳明观点不同,排除D项。故选A项。

A

典型例题

10.王阳明指出:“学问思辨行,皆所以为学,未有学而不行者也。如言学孝,则必服劳奉养。躬行孝道,然后谓之学。岂徒悬空口耳讲说,而遂可以谓之学孝乎?学射,则必张弓挟矢,引满中的。”由此可见,王阳明强调( )

A.“心外无物” B.“先知而后行” C.“知行合一” D.“道德的自觉”

解析:依据材料“未有学而不行者也……学射,则必张弓挟矢,引满中的”可以看出王阳明主张君子之学在言行关系上要“言行一致”,即强调“知行合一”,故C项正确;材料没有涉及“心外无物”,故A项错误;朱熹主张“先知而后行”,故B项错误;材料未涉及“道德的自觉”,故D项错误。故选:C。

C

谢谢观看

第3课 宋明理学

01

02

03

目录

扁平风演示模板

一、三教合一

三、陆王心学

二、程朱理学

01

一、三教合一

一、三教合一

1.魏晋南北朝时期的三教并行

(1)原因

①西汉末年传入中国的佛教盛行。

②东汉形成的道教在民间的传播。

③儒学本身的问题和缺陷,理论相对于佛、道的落后。(重伦理,缺乏思辨化、理论化)。

原因:统治阶级的扶持;

社会动荡、国家战乱,社会矛盾尖锐,人民寻求精神寄托;宣扬来生幸福;经济利益驱使;自我改造。

危害:消磨斗志,安于现状;耗费财物;占田夺人,寺院经济恶性膨胀,争夺劳动力

一、三教合一

(2)结果:

儒学吸收佛、道精神,充实、丰富了自身的思想内容经过民族迁徙和民族交融,儒学不仅是汉族的正统思想也成为中华民族共同的主流思想(北魏孝文帝改革)。

一、三教合一

2.隋朝:“三教合归儒”(三教合一),主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。

3.唐朝:三教并行,儒学正统地位开始受到冲击

(1)三教并行内容:即尊道、礼佛、崇儒。

(2)影响

①佛、道的发展,开始挑战儒学的正统地位。

②唐代中期,韩愈率先提出复兴儒学。

③三教并行,相互交融,促进学术文化自由发展。

典型例题

1.“虎溪三笑”讲的是儒者陶渊明、道士陆修静、僧人慧远一起品茗畅谈、乐而忘返的故事。据此可以得出符合史实的结论是,当时( )

A.儒道佛出现融合的趋势 B.佛教开始传入中国

C.诗歌创作呈现繁荣局面 D.绘画风格以写实为主

解析:从题干提供的信息看,故事涉及的人物的身份分别是儒者、道士和僧人,三人一起品茗畅谈说明当时儒、道、佛思想并行。又据“在唐宋诗歌、绘画作品中时有出现”,并结合所学知识可以得出结论:儒、道、佛出现融合的趋势。

A

典型例题

2.南北朝时,即有儒释道三教之说。有学者称“唐代批判南朝梁陈、北朝齐隋的提倡佛教,而极力提倡经世之术。”下列解释与其观点相符的是( )

A.此时正是佛教传向内地、道教形成与儒学复兴的时期

B.“周孔老庄诚帝王之师”不及“释迦发穷源之真唱……”

C.反对三教等量齐观的社会地位,强调儒学的主导地位

D.倡导以“主诚主敬主静主寡欲主返观内心”为理学修养

解析:考查材料信息获取与分析处理能力。从题干中的“批判”、“极力提倡”等判断,说明学者认为抑释道,而提倡儒学。其它三项与题意不符。故答案选C。

C

02

二、程朱理学

二、程朱理学

1.概念:

北宋儒家学者融合佛道思想来解释儒家义理,形成了以理为核心的新儒学体系——理学。

2.兴起背景:

(1)重建伦理纲常以维护统治秩序。

(2)经济、文化的发展:农业、手工业和商业发展;科学文化进步引起了理学对自然和社会规律的思考。

(3)思想史自身进程:理学是儒、佛、道三教长期论争和交融的结果。

(4)相对宽松的文化政策:宋代重文轻武对学术文化干涉较少,学术活跃;士大夫阶层重视社会责任。

二、程朱理学

3.代表人物及其主要思想

(1)程颢、程颐的主要思想

①天理是宇宙万物的本原。(核心)

②把天理和伦理道德直接联系起来。认为“人伦者,天理也”“父子君臣,天下之定理”。(天理在自然界表现为自然规律,在社会关系上是儒家伦理;在自身方面表现为道德修养,即人性)

③认识论:提出“格物致知”,把知识、道德和天理联系起来——把握“理”的方法,接触、探究万事万物才能明“理”。

二、程朱理学

3.代表人物及其主要思想

(2)朱熹的主要思想

①理之源在于天理,天理就是作为道德规范的三纲五常,它是人性的最高境界。

②“存天理、灭人欲”人性本来与天理一致,具有仁、义、礼、智等美德,但被后天的欲望所蒙蔽,所以应“存天理、灭人欲”。

③认识论:“格物致知”(目的在于明道德之善,而不是求科学之真)。

二、程朱理学

4.特点:

(1)客观唯心主义。

(2)以儒家思想为基础,吸收佛、道思想。

(3)从哲学高度论证专制统治和君臣、父子尊卑等级秩序的合理性,使儒学更加理论化和思辨化。

5.影响

(1)程朱理学适应了统治需要,成为南宋以后的官方哲学,有力地维护了专制统治。

(2)纲常名教束缚人们的思想,扼杀人的自然欲求,

(3)《四书章句集注》(朱熹编)成为后世科举考试依据的教科书,对此后中国的文化教育产生深远影响。

(4)影响海外:朱熹的学术思想传及日本、朝鲜(“朱子学”)乃至欧洲,产生了很大影响。

典型例题

3.北宋理学家“二程”说:“天下物皆可以理照。有物必有则,一物须有一理。”这表明“理”是( )

A.超时空的,完满的精神实体 B.世界万物的总根源

C.自然和社会的最高法则 D.封建伦理道德之总称

C

解析:从材料“天下物皆可以理照”可以看出,理是自然和社会的最高法则,故选C项。“精神实体”“万物的总根源”“封建伦理道德之总称”的描述皆与材料信息不符,故排除A、B、D三项。

典型例题

4.程颢、程颐兄弟认为,不是物喜己悲之乐,而是悟本达源之乐、超凡脱俗之乐,这种至善圆满之乐是建立在觉悟“自心”基础上的。这反映出( )

A.理学对修身养性较为注重

B.理学有教人消极处世之意

C.佛道文化对理学影响至深

D.二程彻底改造了传统儒学

解析:二程的至善圆满之乐是建立在觉悟“自心”基础上的,反映出理学对修身养性较为注重,故A正确;这种至善圆满之乐,并非教人消极处世,故B错误;从材料无法推断觉悟“自心”源自佛道文化,故C错误;二程继承先秦儒学,对传统儒学进行部分改造,故D错误。

A

典型例题

5.朱熹把人性分为天命之性和气质之性两种。天命之性是“专指理言”,是纯善的;气质之性则是“理与气杂”,故有善有恶。为此,他主张( )

A.以天理来克制人欲 B.善恶差别不能改变

C.存心养性,发明本心 D.格物致知,知行合一

解析:朱熹把人性分为天命之性和气质之性两种,天命之性是纯善的,气质之性有善有恶,因此,他主张存天理、灭人欲,以天理来克制人欲,故选A项,排除B项;陆九渊强调发明本心,排除C项;王阳明主张知行合一,排除D项。

A

典型例题

6.朱熹诗云:“昨夜江边春水生,艨艟巨舰一毛轻。向来枉费推移力,此日中流自在行。”其意在( )

A.描写春天雨水到来时的景象 B.说明行船需要找到合适时机

C.以泛舟说明格物致知的道理 D.倡导士人保持知行合一品格

解析:程朱理学对中国思想文化影响巨大,本题以朱熹的诗句为背景素材,考查其理学思想,旨在考査考生解读史料获取信息、 理解主干知识内涵的能力。本题通过对朱熹诗句的赏读,以导考生在理解诗歌内容的基础上对史料进行整理、辨析,并能理解诗中所蘊含的深刻道理,感知优秀传统文化的魅力,考查家国情怀和史料实证素养。描写景象不是真正的目的,真正目的在于说理,A项错误;B项也不是真正目的;朱熹从自然和生活中捕捉形象,通过描写行船在不同时候的不同感受,以探得规律、明白事理,即格物致知,C项符合题意;知行合一不属于朱熹的理学思想,D项可排除。

C

03

三、陆王心学

三、陆王心学

1.代表人物及思想

(1)陆九渊(南宋)

①哲学观:

“心”是宇宙万物的本原;

②认识论:

“发明本心”

(2)王阳明(明朝)

①哲学观:

心外无物,心外无理;

②认识论:

“致良知”“知行合一”

三、陆王心学

2.特点:

(1)主观唯心主义;

(2)进一步发挥儒家“仁”的思想,更多地吸收佛教禅宗思想。

3.影响

(1)明朝中期以后,成为维护君主专制统治的思想工具。

(2)对中国社会政治、文化教育以及伦理道德都产生了深远影响。

典型例题

7.陆九渊认为仁、义、礼、智、信等道德是人的天性所固有的,不是外铄的。下列主张与陆九渊思想相符的是( )

A.“性相近” B.“经世致用” C.“心外无理” D.“天人感应”

解析:材料“仁、义、礼、智、信等道德是人的天性所固有的”说明道德在人心中,人只要发现内心的道德就可以了,而理学家所谈论的道德即为理,故他认为理在“心”中,选C项。“性相近”是指人生下来以后,人与人之间的素质基本上是相近的,而材料谈的是道德的内在性,故两者不存在直接对应关系,排除A项。材料是在讨论人性,B项与材料关系不大,故排除B项。“天人感应”讨论的是天人关系,而材料讨论的是人的本性,两者关系不大,故排除D项。

C

典型例题

8.陆九渊在谈及如何完善道德时说:“请尊兄即今自立,正坐拱手,收拾精神。自作主宰,万物告备于我,有何欠?据此可知,陆九强调道德性养的提高途径是( )

A.格物致知 B.经世致用 C.知行合一 D.道德自觉

解析:从材料“请尊兄即今自立,正坐拱手,收拾精神,自作主宰”等可知陆九渊认为道德境界的提高,关键在于充分发挥个人的能动性,人的道德完善只能是每个人的自我实现,他要求人要在个体心灵中建立起道德的自觉性,D项正确。格物致知是二程和朱熹的观点,排除A项;经世致用是顾炎武的思想,知行合一 是王阳明的主张,排除BC项。

D

典型例题

9.王阳明主张四民皆须“正心诚意”“致良知”等,一个人哪怕做过小偷,只要幡然悔悟,弃恶从善,即可以自救,也可以成为圣人,其学说( )

A.有利于唤醒人的主体意识 B.和程朱理学的圣人观一致

C.有利于实现四民地位平等 D.借鉴了马丁路德的宗教观

解析:根据材料“一个人哪怕做过小偷,只要幡然悔悟,弃恶从善,即可以自救,也可以成为圣人,”可分析出王阳明主张唤醒人的主体意识,A项正确;和程朱理学的圣人观一致不是材料主旨,排除B项;材料强调的不是实现四民地位平等,排除C项;马丁路德思想的核心是“因信称义”与王阳明观点不同,排除D项。故选A项。

A

典型例题

10.王阳明指出:“学问思辨行,皆所以为学,未有学而不行者也。如言学孝,则必服劳奉养。躬行孝道,然后谓之学。岂徒悬空口耳讲说,而遂可以谓之学孝乎?学射,则必张弓挟矢,引满中的。”由此可见,王阳明强调( )

A.“心外无物” B.“先知而后行” C.“知行合一” D.“道德的自觉”

解析:依据材料“未有学而不行者也……学射,则必张弓挟矢,引满中的”可以看出王阳明主张君子之学在言行关系上要“言行一致”,即强调“知行合一”,故C项正确;材料没有涉及“心外无物”,故A项错误;朱熹主张“先知而后行”,故B项错误;材料未涉及“道德的自觉”,故D项错误。故选:C。

C

谢谢观看

同课章节目录