人教版部编(2019)高中语文选择性必修中册 5《人应当坚持正义》名师教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文选择性必修中册 5《人应当坚持正义》名师教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 207.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-23 16:03:47 | ||

图片预览

文档简介

《人应当坚持正义》名师教学设计

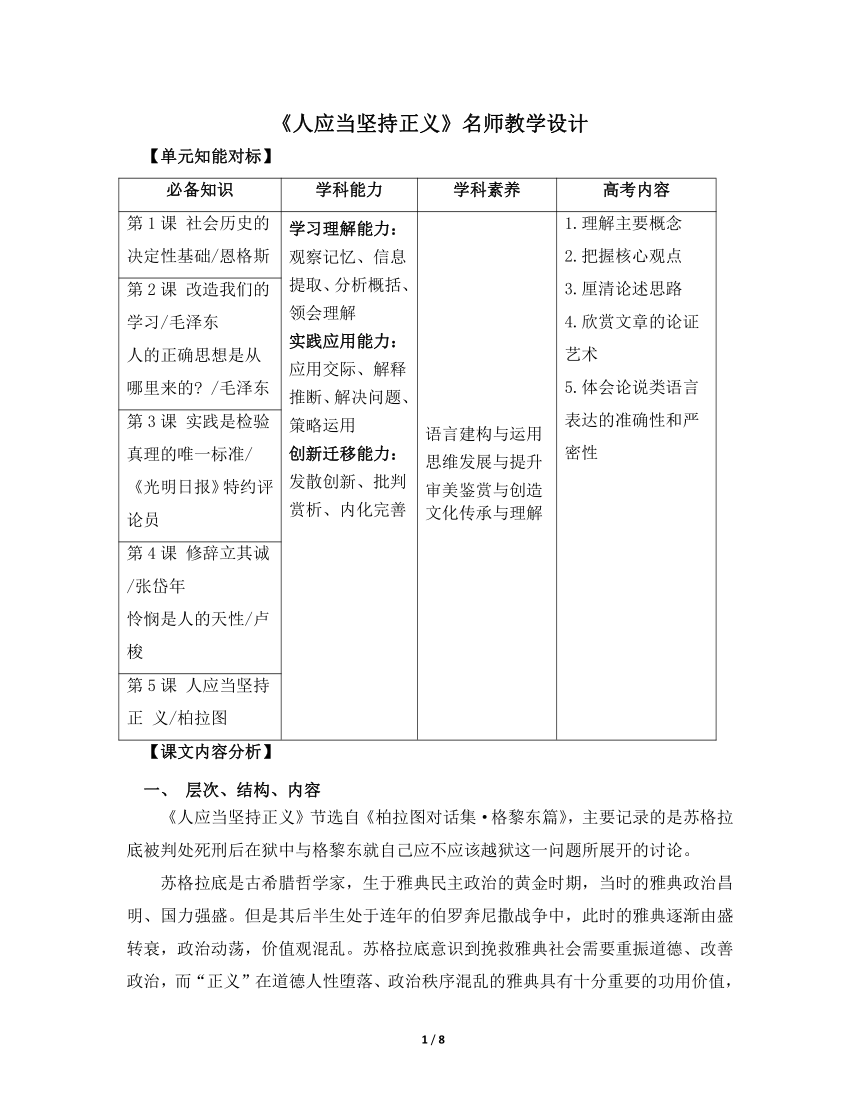

【单元知能对标】

必备知识 学科能力 学科素养 高考内容

第1课 社会历史的决定性基础/恩格斯 学习理解能力:观察记忆、信息提取、分析概括、领会理解 实践应用能力:应用交际、解释推断、解决问题、策略运用 创新迁移能力:发散创新、批判赏析、内化完善 语言建构与运用 思维发展与提升 审美鉴赏与创造 文化传承与理解 1.理解主要概念 2.把握核心观点 3.厘清论述思路 4.欣赏文章的论证艺术 5.体会论说类语言表达的准确性和严密性

第2课 改造我们的学习/毛泽东 人的正确思想是从哪里来的 /毛泽东

第3课 实践是检验真理的唯一标准/《光明日报》特约评论员

第4课 修辞立其诚/张岱年 怜悯是人的天性/卢梭

第5课 人应当坚持正 义/柏拉图

【课文内容分析】

层次、结构、内容

《人应当坚持正义》节选自《柏拉图对话集·格黎东篇》,主要记录的是苏格拉底被判处死刑后在狱中与格黎东就自己应不应该越狱这一问题所展开的讨论。

苏格拉底是古希腊哲学家,生于雅典民主政治的黄金时期,当时的雅典政治昌明、国力强盛。但是其后半生处于连年的伯罗奔尼撒战争中,此时的雅典逐渐由盛转衰,政治动荡,价值观混乱。苏格拉底意识到挽救雅典社会需要重振道德、改善政治,而“正义”在道德人性堕落、政治秩序混乱的雅典具有十分重要的功用价值,没有正义也就没有国家的未来。公元前399年,苏格拉底被以“创立新神,不信旧神”和“腐蚀青年”的罪名受审入狱。针对好友格黎东的越狱建议,苏格拉底展示了巧妙的“劝说”技艺,并彰显了坚守正义的道德信念。

本文共计41段(一人一次发言计一段),可以分为三大部分。第一部分(第1段至第23段第一句话)针对格黎东所提出的逃狱的第一个理由进行驳斥,主要讨论人应该听从众人的意见还是应该听从真理本身。第二部分(第23段第二句话至第27段)讨论行事与否的判断标准问题。第三部分(第28至41段)主要讨论的是与“正当”相对的“不正当”之标准的问题,进一步完善了对正义没有特殊性的阐述。

二、总体写作特色

苏格拉底式对话是一种采用对谈的方式,以澄清彼此观念和思想的方法。苏格拉底认为透过对话可使学生澄清自己的理念、想法,使谈论的课题清晰。尤其他认为只要一直更正不完全、不正确的观念,便可使人寻找到“真理”。这种对话模式犹如戏剧,拥有无比的张力。尤其穿插轻松、诙谐的语调,屡屡让人陷人推理的自我矛盾中,达致澄清的效果。他用讨论问题的方式与人交谈,但不把结论直接教给别人,而是指出问题所在,并一步步引导别人最后得出正确的结论。这种方法被后人称为“苏格拉底的提问式对话法”或“产婆术”。

苏格拉底的论辩有以下特点:以设问推动思维的发展;总是以谦和的态度发问,语气亲切诚恳,语调相对平和沉稳;不轻易回答对方的问题,他通过让对方不间断地回答问题,使对方一步一步进入自己的逻辑轨道;层层铺垫,步步设问,深入浅出,既以理服人又生动活泼,体现了高超的“劝说”艺术。

三、教学优势

《人应当坚持正义》是一篇以对话形式展开理论思辨的文章,体现出浓厚的“劝说”风格和严密的逻辑性。该文在内容上有助于拓宽学生对“正义”内涵和相关概念的理解,使学生的精神世界得到充实。学生可通过梳理苏格拉底如何一步一步使谈话对象的思路进入自己的逻辑轨道,把握在对话中展开理论思考和理性思辨的方法,洞悉其逻辑思维框架;同时感受苏格拉底从小事中挖掘深层意义的功力。文章运用对话式语言,对象意识鲜明,语言平实又富于引导性,既以理服人又生动活泼,这些都为学生学习生动、富于思辨性的“劝说”艺术提供了范本。

【学情整体分析】

学生认真阅读课文,一般能够比较清晰地提炼出苏格拉底关于“正道”“道义”“道理”“正当”等一系列他所坚守的“正义”理念,而难点在于如何理解“正义”的概念,教师可以引导学生思考是否存在永恒的“正义”,他有没有时代性,他是不是一定社会历史条件的产物,让学生站在更全面的角度与苏格拉底展开对话。教师可以引导学生回忆学过的关于立身处世的文章,联系自己的生活经验,谈谈对人性的理解,共同探讨做人应当遵循的基本原则。

学情补充:________________________________________________________。

【教学活动准备】

一、任务专题设计

初步阅读,整体感知,梳理文脉;多维探究,深度理解课文;深层理解论证技法,探讨文章的社会意义。

二、教学目标设计

1.找出并理解文中一系列“正义”理念的内涵,理解苏格拉底据此提出的观点,把握其思想内涵。

2.领会苏格拉底的提问方式和论辩逻辑,学习其既以理服人又生动活泼的“劝说”艺术。

3.探讨苏格拉底立身处世的法则,从中获得对自己人生有益的启示。

三、教学策略设计

本文是一篇以对话形式展开理论思辨的文章,体现出浓厚的“劝说”风格和严密的逻辑性,教师可以让学生通过梳理苏格拉底如何一步一步使谈话对象的思路进人自己的逻辑轨道,把握在对话中展开理论思考和理性思辨的方法,洞悉其逻辑思维框架,同时感受柏拉图从小事中挖掘深层意义的功力。教学设计是厘清文章的情节,疏通文脉,从整体上把握作者的观点,赏析文本的语言特征。在教学过程中,注重培养整合与语理、批判与发现、赏析与评价、意识与态度等学科核心素养。

四、教学方法建议

自主赏析教学法、合作探究教学法、讲练结合教学法,还有______________________。

五、教学重点难点

重点:

苏格拉底式的提问特点。

难点:

理解“正义”的内涵,学习“劝说”艺术。

六、教学材料准备

多媒体课件

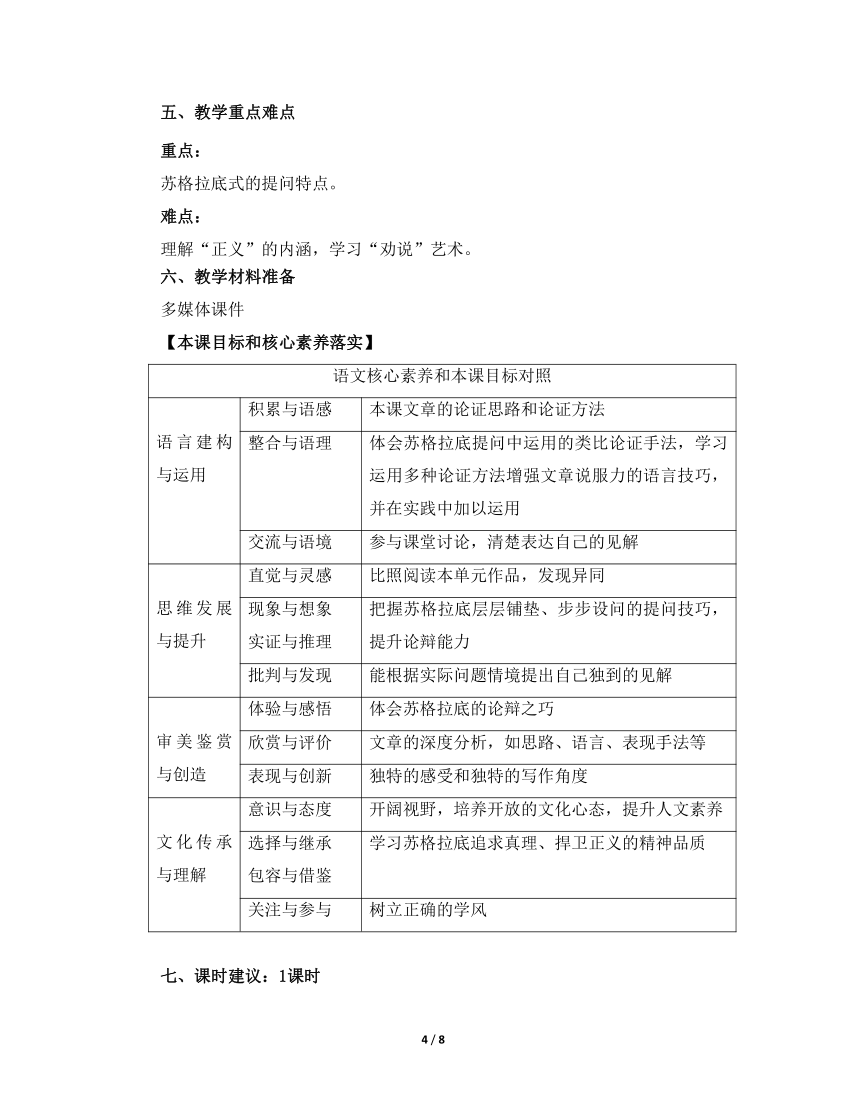

【本课目标和核心素养落实】

语文核心素养和本课目标对照

语言建构与运用 积累与语感 本课文章的论证思路和论证方法

整合与语理 体会苏格拉底提问中运用的类比论证手法,学习运用多种论证方法增强文章说服力的语言技巧,并在实践中加以运用

交流与语境 参与课堂讨论,清楚表达自己的见解

思维发展与提升 直觉与灵感 比照阅读本单元作品,发现异同

现象与想象 实证与推理 把握苏格拉底层层铺垫、步步设问的提问技巧,提升论辩能力

批判与发现 能根据实际问题情境提出自己独到的见解

审美鉴赏与创造 体验与感悟 体会苏格拉底的论辩之巧

欣赏与评价 文章的深度分析,如思路、语言、表现手法等

表现与创新 独特的感受和独特的写作角度

文化传承与理解 意识与态度 开阔视野,培养开放的文化心态,提升人文素养

选择与继承 包容与借鉴 学习苏格拉底追求真理、捍卫正义的精神品质

关注与参与 树立正确的学风

七、课时建议:1课时

【教学活动设计】

教学导入

导入语一:

公元前399年6月的一个傍晚,雅典监狱中一位年届七旬的老人就要被处决了。只见他衣衫褴褛,散发赤足,面容却镇定自若。打发走妻子、家属后,他与几个朋友侃侃而谈,似乎忘记了就要到来的处决。直到狱卒端了一杯毒药进来,他才收住“话匣子”,接过杯子,一饮而尽。之后,老人安详地闭上双眼,睡去了。这位老人就是大哲学家苏格拉底。

导入语二:

柏拉图是古希腊唯心论哲学家和思想家,是西方哲学史上第一个使唯心论哲学体系化的人。他的著作和思想对后世有着十分重要的影响。对柏拉图一生影响最大的是苏格拉底。柏拉图20岁拜苏格拉底为师,直到苏格拉底被雅典民主派处死。老师死后,柏拉图不想在雅典待下去了。28岁至40岁,他都在海外漫游,柏拉图留下了许多著作,多数以对话体写成,常被后人引用的有:《辩诉篇》《曼诺篇》《理想国》《智者篇》《法律篇》等。《理想国》是其中的代表作。理念论是柏拉图哲学体系的核心。他认为物质世界之外还有一个非物质的观念世界。理念世界是真实的,而物质世界是不真实的,是理念世界的模糊反映。柏拉图死后,他所创立的学园由门徒主持,代代相传,继续存在了数世纪之久。

导入语二:

苏格拉底(约前469—前399),古希腊哲学家。他好在街头与人辩论伦理道德等问题,公开反对奴隶主民主制,特别是雅典后期的激进民主派。后来有人控告他与克利提阿斯关系密切,反对民主政治,用邪说毒害青年,苏格拉底因此被捕入狱。按照雅典的法律,在法庭对被告判决以前,被告有权提出一种不同于原告所要求的刑罚,以便法庭二者选其一。苏格拉底借此机会发表了慷慨激昂的演说,他自称无罪,认为自己的言行不仅无罪可言,而且是有利于社会进步的。结果,他被判了死刑。在监狱关押期间,他的朋友们拼命劝他逃走,并买通了狱卒,制订了越狱计划,但他宁可死,也不肯违背自己的信仰。就这样,这位70岁的老人平静地离开了人间。

【多媒体展示】

古希腊哲学家——柏拉图

柏拉图(公元前427—公元前347),古希腊伟大的哲学家,也是全部西方哲学乃至整个西方文化最伟大的哲学家和思想家之一。

他和老师苏格拉底、学生亚里士多德并称为古希腊“三哲”。他创造或发展的概念包括:柏拉图思想、柏拉图主义、柏拉图式爱情等。柏拉图的主要作品为《柏拉图对话录》,其中绝大部分对话都有苏格拉底出场。但学术界普遍认为,其中的苏格拉底形象并不完全是历史上的苏格拉底。

除荷马之外,柏拉图也受到许多之前的作家和思想家的影响,包括毕达哥拉斯所提出的“和谐”概念,以及阿那克萨戈拉教导苏格拉底应该将心灵或理性作为判断任何事情的根据;巴门尼德提出的联结所有事物的理论也可能影响了柏拉图对于灵魂的概念

教学策略:导语是课堂教学中的重要一环,本课的情境导入充满趣味性,作者及背景简介直击课堂,激发学生学习兴趣。

设计意图:本环节提供具体情景和丰富的背景介绍,帮助学生深入理解文本,还可以提升学生交流与语境、欣赏与评价的核心素养,增强其信息提取和领会理解的能力。

教学精讲

步骤一、初读阅读,整体感知

厘清作者基本的观点与论证思路,初步把握文章的内容与结构,自读全文,回答问题。

1.苏格拉底提出跟格黎东探讨的主要问题(核心问题)是什么

明确

原文:在我现在的情况下,格黎东啊,我们说的那个道理究竟是变了,还是仍然有效,究竟是应当放弃,还是必须遵从。

概括:越狱逃跑的行为是否正当 我们是该越狱逃跑还是从容赴死捍卫自己的信仰和正义

2.苏格拉底最后得出的结论是什么

明确

原文:那就无论如何不能做不正当的事了。

那就既不能以坏报坏,也不能对人做不正当的事,不管人家对我们做的什么事。

概括:越狱逃跑的行为是不正当的,宁可被处死,也不能做不正义的事情,即坚持正义,绝不越狱。

3.全文的谈话思路是怎样的

明确

首先,提出问题——在死亡面前要不要坚持正义。

其次,以身体被毁类比正义被毁,说明坚持正义的重要性。

最后,得出结论——坚持正义,绝不越狱。

概括全文的中心:苏格拉底面对格黎东的劝说,不断提问,层层递进,将格黎东带入自己的逻辑轨道,阐述自己唯正义是从的道德信念,体现苏格拉底愿意为正义而献身的崇高精神。

教学策略:梳理全文的结构思路,引导学生建立新旧知识联系。此环节可提升学生的积累与语感、交流与语境的学科核心素养,提高领会理解和解决问题的能力。

步骤二、合作学习,多维探究

尽管孔子与苏格拉底国家不同、文化背景不同,但两者在教育目的、教育对象、教学方法上有着许多相似之处。请就此展开讨论,查阅相关资料,概括两者教育思想的相似之处。

明确

1.教育目的相似。孔子身处礼崩乐坏的奴隶社会末期,他的教育目的就是要培养“士”成为他理想中的人才,从而改善春秋以来“天下无道”的局面。苏格拉底身处雅典民主制面临危机的时代,公民各行其是,政客趁乱结党营私,造成审判的不公正,而苏格拉底的政治理想是社会正义和国家强盛,苏格拉底认为教育的目的是培养更多的从政人才,促进政治的发展。

2.教育对象相似。孔子主张“有教无类”,打破了官府垄断教育的局面,其3000弟子上至贵族下至贫民,他使教育由“学在官府”发展为“学在四夷”,扩大了受教育对象,使平民获得了接受教育的机会。苏格拉底主张在受教育上人人平等,其学生来源于各个阶层与领域。苏格拉底的教学活动从不收取任何学费,教育活动也是教无定所,餐桌、私宅、公共场所等都是他进行教育活动的地点。

3.教学方法相似。孔子是世界上最早提出启发式教学的教育家,“不愤不启,不悱不发”,说明孔子善于掌握学生的心理状态,在教学中特别重视调动学生的积极性、主动性,适时进行启发。苏格拉底是西方最早提出启发式教学的教育家,认为教师应该做新思想的“产婆”,教育是由内而外的,是将学生心灵中的智慧不断引出、发展的过程,进而提出了著名的教学方法——“产婆术” (又称问答法)。

教学策略:通过对比学习,深度探究本课的思想内涵,落实思维训练。训练学生从多个角度思考问题的习惯和能力。

板书设计

教学策略:通过对比学习,深度探究本课的思想内涵,落实思维训练。训练学生从多个角度思考问题的习惯和能力。

1 / 8

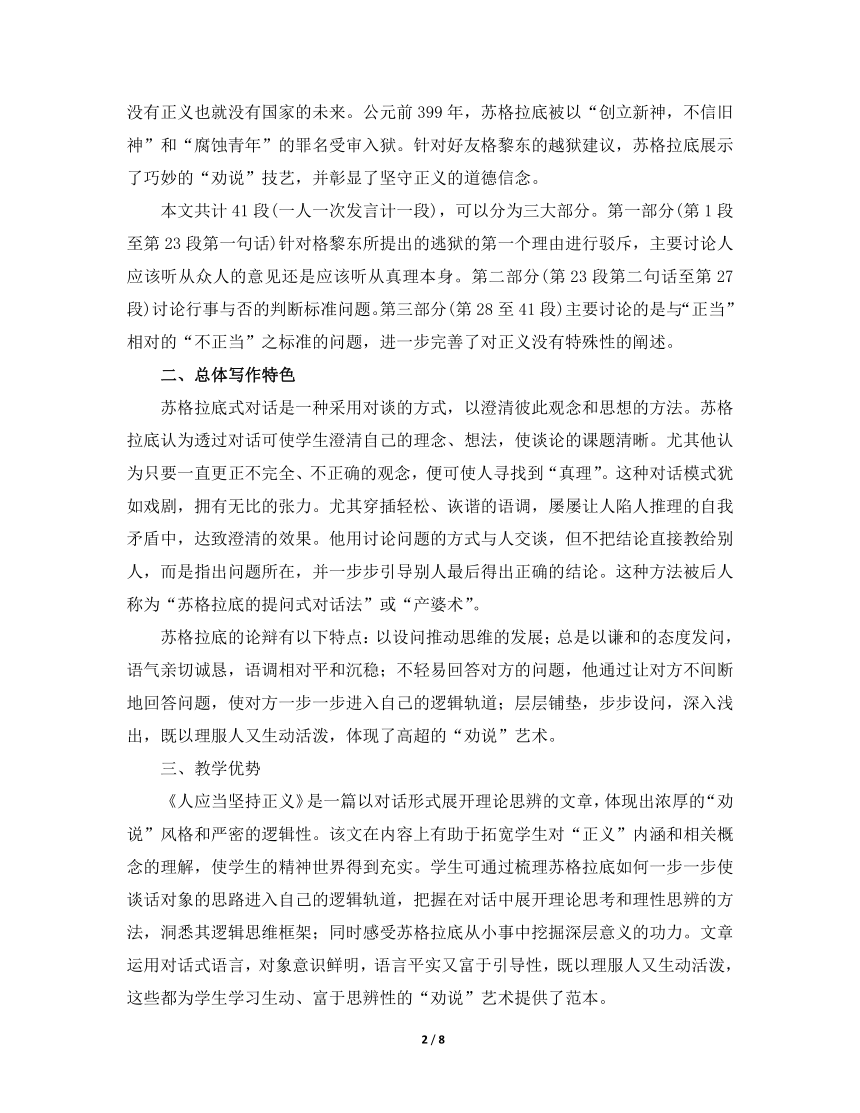

【单元知能对标】

必备知识 学科能力 学科素养 高考内容

第1课 社会历史的决定性基础/恩格斯 学习理解能力:观察记忆、信息提取、分析概括、领会理解 实践应用能力:应用交际、解释推断、解决问题、策略运用 创新迁移能力:发散创新、批判赏析、内化完善 语言建构与运用 思维发展与提升 审美鉴赏与创造 文化传承与理解 1.理解主要概念 2.把握核心观点 3.厘清论述思路 4.欣赏文章的论证艺术 5.体会论说类语言表达的准确性和严密性

第2课 改造我们的学习/毛泽东 人的正确思想是从哪里来的 /毛泽东

第3课 实践是检验真理的唯一标准/《光明日报》特约评论员

第4课 修辞立其诚/张岱年 怜悯是人的天性/卢梭

第5课 人应当坚持正 义/柏拉图

【课文内容分析】

层次、结构、内容

《人应当坚持正义》节选自《柏拉图对话集·格黎东篇》,主要记录的是苏格拉底被判处死刑后在狱中与格黎东就自己应不应该越狱这一问题所展开的讨论。

苏格拉底是古希腊哲学家,生于雅典民主政治的黄金时期,当时的雅典政治昌明、国力强盛。但是其后半生处于连年的伯罗奔尼撒战争中,此时的雅典逐渐由盛转衰,政治动荡,价值观混乱。苏格拉底意识到挽救雅典社会需要重振道德、改善政治,而“正义”在道德人性堕落、政治秩序混乱的雅典具有十分重要的功用价值,没有正义也就没有国家的未来。公元前399年,苏格拉底被以“创立新神,不信旧神”和“腐蚀青年”的罪名受审入狱。针对好友格黎东的越狱建议,苏格拉底展示了巧妙的“劝说”技艺,并彰显了坚守正义的道德信念。

本文共计41段(一人一次发言计一段),可以分为三大部分。第一部分(第1段至第23段第一句话)针对格黎东所提出的逃狱的第一个理由进行驳斥,主要讨论人应该听从众人的意见还是应该听从真理本身。第二部分(第23段第二句话至第27段)讨论行事与否的判断标准问题。第三部分(第28至41段)主要讨论的是与“正当”相对的“不正当”之标准的问题,进一步完善了对正义没有特殊性的阐述。

二、总体写作特色

苏格拉底式对话是一种采用对谈的方式,以澄清彼此观念和思想的方法。苏格拉底认为透过对话可使学生澄清自己的理念、想法,使谈论的课题清晰。尤其他认为只要一直更正不完全、不正确的观念,便可使人寻找到“真理”。这种对话模式犹如戏剧,拥有无比的张力。尤其穿插轻松、诙谐的语调,屡屡让人陷人推理的自我矛盾中,达致澄清的效果。他用讨论问题的方式与人交谈,但不把结论直接教给别人,而是指出问题所在,并一步步引导别人最后得出正确的结论。这种方法被后人称为“苏格拉底的提问式对话法”或“产婆术”。

苏格拉底的论辩有以下特点:以设问推动思维的发展;总是以谦和的态度发问,语气亲切诚恳,语调相对平和沉稳;不轻易回答对方的问题,他通过让对方不间断地回答问题,使对方一步一步进入自己的逻辑轨道;层层铺垫,步步设问,深入浅出,既以理服人又生动活泼,体现了高超的“劝说”艺术。

三、教学优势

《人应当坚持正义》是一篇以对话形式展开理论思辨的文章,体现出浓厚的“劝说”风格和严密的逻辑性。该文在内容上有助于拓宽学生对“正义”内涵和相关概念的理解,使学生的精神世界得到充实。学生可通过梳理苏格拉底如何一步一步使谈话对象的思路进入自己的逻辑轨道,把握在对话中展开理论思考和理性思辨的方法,洞悉其逻辑思维框架;同时感受苏格拉底从小事中挖掘深层意义的功力。文章运用对话式语言,对象意识鲜明,语言平实又富于引导性,既以理服人又生动活泼,这些都为学生学习生动、富于思辨性的“劝说”艺术提供了范本。

【学情整体分析】

学生认真阅读课文,一般能够比较清晰地提炼出苏格拉底关于“正道”“道义”“道理”“正当”等一系列他所坚守的“正义”理念,而难点在于如何理解“正义”的概念,教师可以引导学生思考是否存在永恒的“正义”,他有没有时代性,他是不是一定社会历史条件的产物,让学生站在更全面的角度与苏格拉底展开对话。教师可以引导学生回忆学过的关于立身处世的文章,联系自己的生活经验,谈谈对人性的理解,共同探讨做人应当遵循的基本原则。

学情补充:________________________________________________________。

【教学活动准备】

一、任务专题设计

初步阅读,整体感知,梳理文脉;多维探究,深度理解课文;深层理解论证技法,探讨文章的社会意义。

二、教学目标设计

1.找出并理解文中一系列“正义”理念的内涵,理解苏格拉底据此提出的观点,把握其思想内涵。

2.领会苏格拉底的提问方式和论辩逻辑,学习其既以理服人又生动活泼的“劝说”艺术。

3.探讨苏格拉底立身处世的法则,从中获得对自己人生有益的启示。

三、教学策略设计

本文是一篇以对话形式展开理论思辨的文章,体现出浓厚的“劝说”风格和严密的逻辑性,教师可以让学生通过梳理苏格拉底如何一步一步使谈话对象的思路进人自己的逻辑轨道,把握在对话中展开理论思考和理性思辨的方法,洞悉其逻辑思维框架,同时感受柏拉图从小事中挖掘深层意义的功力。教学设计是厘清文章的情节,疏通文脉,从整体上把握作者的观点,赏析文本的语言特征。在教学过程中,注重培养整合与语理、批判与发现、赏析与评价、意识与态度等学科核心素养。

四、教学方法建议

自主赏析教学法、合作探究教学法、讲练结合教学法,还有______________________。

五、教学重点难点

重点:

苏格拉底式的提问特点。

难点:

理解“正义”的内涵,学习“劝说”艺术。

六、教学材料准备

多媒体课件

【本课目标和核心素养落实】

语文核心素养和本课目标对照

语言建构与运用 积累与语感 本课文章的论证思路和论证方法

整合与语理 体会苏格拉底提问中运用的类比论证手法,学习运用多种论证方法增强文章说服力的语言技巧,并在实践中加以运用

交流与语境 参与课堂讨论,清楚表达自己的见解

思维发展与提升 直觉与灵感 比照阅读本单元作品,发现异同

现象与想象 实证与推理 把握苏格拉底层层铺垫、步步设问的提问技巧,提升论辩能力

批判与发现 能根据实际问题情境提出自己独到的见解

审美鉴赏与创造 体验与感悟 体会苏格拉底的论辩之巧

欣赏与评价 文章的深度分析,如思路、语言、表现手法等

表现与创新 独特的感受和独特的写作角度

文化传承与理解 意识与态度 开阔视野,培养开放的文化心态,提升人文素养

选择与继承 包容与借鉴 学习苏格拉底追求真理、捍卫正义的精神品质

关注与参与 树立正确的学风

七、课时建议:1课时

【教学活动设计】

教学导入

导入语一:

公元前399年6月的一个傍晚,雅典监狱中一位年届七旬的老人就要被处决了。只见他衣衫褴褛,散发赤足,面容却镇定自若。打发走妻子、家属后,他与几个朋友侃侃而谈,似乎忘记了就要到来的处决。直到狱卒端了一杯毒药进来,他才收住“话匣子”,接过杯子,一饮而尽。之后,老人安详地闭上双眼,睡去了。这位老人就是大哲学家苏格拉底。

导入语二:

柏拉图是古希腊唯心论哲学家和思想家,是西方哲学史上第一个使唯心论哲学体系化的人。他的著作和思想对后世有着十分重要的影响。对柏拉图一生影响最大的是苏格拉底。柏拉图20岁拜苏格拉底为师,直到苏格拉底被雅典民主派处死。老师死后,柏拉图不想在雅典待下去了。28岁至40岁,他都在海外漫游,柏拉图留下了许多著作,多数以对话体写成,常被后人引用的有:《辩诉篇》《曼诺篇》《理想国》《智者篇》《法律篇》等。《理想国》是其中的代表作。理念论是柏拉图哲学体系的核心。他认为物质世界之外还有一个非物质的观念世界。理念世界是真实的,而物质世界是不真实的,是理念世界的模糊反映。柏拉图死后,他所创立的学园由门徒主持,代代相传,继续存在了数世纪之久。

导入语二:

苏格拉底(约前469—前399),古希腊哲学家。他好在街头与人辩论伦理道德等问题,公开反对奴隶主民主制,特别是雅典后期的激进民主派。后来有人控告他与克利提阿斯关系密切,反对民主政治,用邪说毒害青年,苏格拉底因此被捕入狱。按照雅典的法律,在法庭对被告判决以前,被告有权提出一种不同于原告所要求的刑罚,以便法庭二者选其一。苏格拉底借此机会发表了慷慨激昂的演说,他自称无罪,认为自己的言行不仅无罪可言,而且是有利于社会进步的。结果,他被判了死刑。在监狱关押期间,他的朋友们拼命劝他逃走,并买通了狱卒,制订了越狱计划,但他宁可死,也不肯违背自己的信仰。就这样,这位70岁的老人平静地离开了人间。

【多媒体展示】

古希腊哲学家——柏拉图

柏拉图(公元前427—公元前347),古希腊伟大的哲学家,也是全部西方哲学乃至整个西方文化最伟大的哲学家和思想家之一。

他和老师苏格拉底、学生亚里士多德并称为古希腊“三哲”。他创造或发展的概念包括:柏拉图思想、柏拉图主义、柏拉图式爱情等。柏拉图的主要作品为《柏拉图对话录》,其中绝大部分对话都有苏格拉底出场。但学术界普遍认为,其中的苏格拉底形象并不完全是历史上的苏格拉底。

除荷马之外,柏拉图也受到许多之前的作家和思想家的影响,包括毕达哥拉斯所提出的“和谐”概念,以及阿那克萨戈拉教导苏格拉底应该将心灵或理性作为判断任何事情的根据;巴门尼德提出的联结所有事物的理论也可能影响了柏拉图对于灵魂的概念

教学策略:导语是课堂教学中的重要一环,本课的情境导入充满趣味性,作者及背景简介直击课堂,激发学生学习兴趣。

设计意图:本环节提供具体情景和丰富的背景介绍,帮助学生深入理解文本,还可以提升学生交流与语境、欣赏与评价的核心素养,增强其信息提取和领会理解的能力。

教学精讲

步骤一、初读阅读,整体感知

厘清作者基本的观点与论证思路,初步把握文章的内容与结构,自读全文,回答问题。

1.苏格拉底提出跟格黎东探讨的主要问题(核心问题)是什么

明确

原文:在我现在的情况下,格黎东啊,我们说的那个道理究竟是变了,还是仍然有效,究竟是应当放弃,还是必须遵从。

概括:越狱逃跑的行为是否正当 我们是该越狱逃跑还是从容赴死捍卫自己的信仰和正义

2.苏格拉底最后得出的结论是什么

明确

原文:那就无论如何不能做不正当的事了。

那就既不能以坏报坏,也不能对人做不正当的事,不管人家对我们做的什么事。

概括:越狱逃跑的行为是不正当的,宁可被处死,也不能做不正义的事情,即坚持正义,绝不越狱。

3.全文的谈话思路是怎样的

明确

首先,提出问题——在死亡面前要不要坚持正义。

其次,以身体被毁类比正义被毁,说明坚持正义的重要性。

最后,得出结论——坚持正义,绝不越狱。

概括全文的中心:苏格拉底面对格黎东的劝说,不断提问,层层递进,将格黎东带入自己的逻辑轨道,阐述自己唯正义是从的道德信念,体现苏格拉底愿意为正义而献身的崇高精神。

教学策略:梳理全文的结构思路,引导学生建立新旧知识联系。此环节可提升学生的积累与语感、交流与语境的学科核心素养,提高领会理解和解决问题的能力。

步骤二、合作学习,多维探究

尽管孔子与苏格拉底国家不同、文化背景不同,但两者在教育目的、教育对象、教学方法上有着许多相似之处。请就此展开讨论,查阅相关资料,概括两者教育思想的相似之处。

明确

1.教育目的相似。孔子身处礼崩乐坏的奴隶社会末期,他的教育目的就是要培养“士”成为他理想中的人才,从而改善春秋以来“天下无道”的局面。苏格拉底身处雅典民主制面临危机的时代,公民各行其是,政客趁乱结党营私,造成审判的不公正,而苏格拉底的政治理想是社会正义和国家强盛,苏格拉底认为教育的目的是培养更多的从政人才,促进政治的发展。

2.教育对象相似。孔子主张“有教无类”,打破了官府垄断教育的局面,其3000弟子上至贵族下至贫民,他使教育由“学在官府”发展为“学在四夷”,扩大了受教育对象,使平民获得了接受教育的机会。苏格拉底主张在受教育上人人平等,其学生来源于各个阶层与领域。苏格拉底的教学活动从不收取任何学费,教育活动也是教无定所,餐桌、私宅、公共场所等都是他进行教育活动的地点。

3.教学方法相似。孔子是世界上最早提出启发式教学的教育家,“不愤不启,不悱不发”,说明孔子善于掌握学生的心理状态,在教学中特别重视调动学生的积极性、主动性,适时进行启发。苏格拉底是西方最早提出启发式教学的教育家,认为教师应该做新思想的“产婆”,教育是由内而外的,是将学生心灵中的智慧不断引出、发展的过程,进而提出了著名的教学方法——“产婆术” (又称问答法)。

教学策略:通过对比学习,深度探究本课的思想内涵,落实思维训练。训练学生从多个角度思考问题的习惯和能力。

板书设计

教学策略:通过对比学习,深度探究本课的思想内涵,落实思维训练。训练学生从多个角度思考问题的习惯和能力。

1 / 8