人教版部编(2019)高中语文选择性必修中册5. 《人应当坚持正义》名师教学课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文选择性必修中册5. 《人应当坚持正义》名师教学课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-23 16:04:27 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

《人应当坚持正义》

导入

01

初读阅读,整体感知

02

合作学习,多维探究

03

目录

找出并理解文中一系列“正义”理念的内涵,理解苏格拉底据此提出的观点,把握其思想内涵。

领会苏格拉底的提问方式和论辩逻辑,学习其既以理服人又生动活泼的“劝说”艺术。

教学目标

探讨苏格拉底立身处世的法则,从中获得对自己人生有益的启示。

导入1

公元前399年6月的一个傍晚,

雅典监狱中一位年届七旬的老人

就要被处决了。

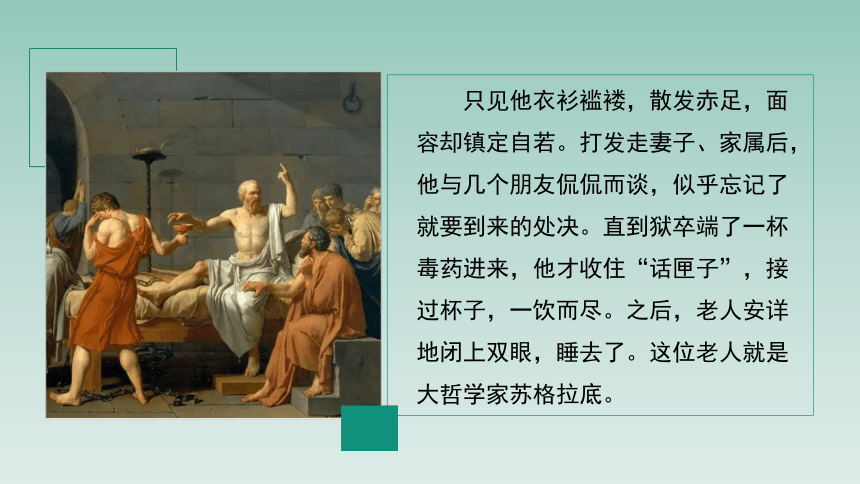

只见他衣衫褴褛,散发赤足,面容却镇定自若。打发走妻子、家属后,他与几个朋友侃侃而谈,似乎忘记了就要到来的处决。直到狱卒端了一杯毒药进来,他才收住“话匣子”,接过杯子,一饮而尽。之后,老人安详地闭上双眼,睡去了。这位老人就是大哲学家苏格拉底。

导入2

柏拉图

古希腊唯心论哲学家和思想家

西方哲学史上第一个使唯心论哲学体系化的人

他的著作和思想对后世有着十分重要的影响。对柏拉图一生影响最大的是苏格拉底。柏拉图20岁拜苏格拉底为师,直到苏格拉底被雅典民主派处死。老师死后,柏拉图不想在雅典待下去了。

28岁至40岁,他都在海外漫游,柏拉图留下了许多著作,多数以对话体写成,常被后人引用的有:《辩诉篇》《曼诺篇》《理想国》《智者篇》《法律篇》等。《理想国》是其中的代表作。

理念论是柏拉图哲学体系的核心。他认为物质世界之外还有一个非物质的观念世界。理念世界是真实的,而物质世界是不真实的,是理念世界的模糊反映。柏拉图死后,他所创立的学园由门徒主持,代代相传,继续存在了数世纪之久。

导入3

他爱在街头与人辩论伦理道德等问题,公开反对奴隶主民主制,特别是雅典后期的激进民主派。后来有人控告他与克利提阿斯关系密切,反对民主政治,用邪说毒害青年,苏格拉底因此被捕入狱。按照雅典的法律,在法庭对被告判决以前,被告有权提出一种不同于原告所要求的刑罚,以便法庭二者选其一。

苏格拉底

(约前469—前399)古希腊哲学家。

苏格拉底借此机会发表了慷慨激昂的演说,他自称无罪,认为自己的言行不仅无罪可言,而且是有利于社会进步的。结果,他被判了死刑。在监狱关押期间,他的朋友们拼命劝他逃走,并买通了狱卒,制订了越狱计划,但他宁可死,也不肯违背自己的信仰。就这样,这位70岁的老人平静地离开了人间。

古希腊哲学家——柏拉图

(公元前427—公元前347)

古希腊伟大的哲学家

全部西方哲学乃至整个西方文化

最伟大的哲学家和思想家之一

他和老师苏格拉底、学生亚里士多德并称为古希腊“三哲”

柏拉图主义

柏拉图的主要作品为《柏拉图对话录》,其中绝大部分对话都有苏格拉底出场。但学术界普遍认为,其中的苏格拉底形象并不完全是历史上的苏格拉底。

他创造或发展的概念包括:

柏拉图式爱情

柏拉图思想

毕达哥拉斯所提出的“和谐”概念,以及阿那克萨戈拉教导苏格拉底应该将心灵或理性作为判断任何事情的根据;

巴门尼德提出的联结所有事物的理论也可能影响了柏拉图对于灵魂的概念。

除荷马之外,柏拉图也受到许多之前的作家和思想家的影响,包括:

初读阅读,整体感知

厘清作者基本的观点与论证思路,初步把握文章的内容与结构,自读全文,回答问题。

原文:在我现在的情况下,格黎东啊,我们说的那个道理究竟是变了,还是仍然有效,究竟是应当放弃,还是必须遵从。

概括:越狱逃跑的行为是否正当?我们是该越狱逃跑还是从容赴死捍卫自己的信仰和正义?

1.苏格拉底提出跟格黎东探讨的主要问题(核心问题)是什么?

原文:那就无论如何不能做不正当的事了。

那就既不能以坏报坏,也不能对人做不正当的事,不管人家对我们做的什么事。

概括:越狱逃跑的行为是不正当的,宁可被处死,也不能做不正义的事情,即坚持正义,绝不越狱。

2.苏格拉底最后得出的结论是什么?

3.全文的谈话思路是怎样的?

首先

提出问题

在死亡面前要不要坚持正义。

其次

以身体被毁类比正义被毁,说明坚持正义的重要性。

最后

得出结论

坚持正义,绝不越狱。

概括全文的中心

苏格拉底面对格黎东的劝说,不断提问,层层递进,将格黎东带入自己的逻辑轨道,阐述自己唯正义是从的道德信念,体现苏格拉底愿意为正义而献身的崇高精神。

合作学习,多维探究

尽管孔子与苏格拉底国家不同、文化背景不同,但两者在教育目的、教育对象、教学方法上有着许多相似之处。请就此展开讨论,查阅相关资料,概括两者教育思想的相似之处。

苏格拉底身处雅典民主制面临危机的时代,公民各行其是,政客趁乱结党营私,造成审判的不公正,而苏格拉底的政治理想是社会正义和国家强盛,苏格拉底认为教育的目的是培养更多的从政人才,促进政治的发展。

1.教育目的相似。

孔子身处礼崩乐坏的奴隶社会末期,他的教育目的就是要培养“士”成为他理想中的人才,从而改善春秋以来“天下无道”的局面。

苏格拉底主张在受教育上人人平等,其学生来源于各个阶层与领域。苏格拉底的教学活动从不收取任何学费,教育活动也是教无定所,餐桌、私宅、公共场所等都是他进行教育活动的地点。

2.教育对象相似。

孔子主张“有教无类”,打破了官府垄断教育的局面,其3000弟子上至贵族下至贫民,他使教育由“学在官府”发展为“学在四夷”,扩大了受教育对象,使平民获得了接受教育的机会。

苏格拉底是西方最早提出启发式教学的教育家,认为教师应该做新思想的“产婆”,教育是由内而外的,是将学生心灵中的智慧不断引出、发展的过程,进而提出了著名的教学方法——“产婆术” (又称问答法)。

3.教学方法相似。

孔子是世界上最早提出启发式教学的教育家,“不愤不启,不悱不发”,说明孔子善于掌握学生的心理状态,在教学中特别重视调动学生的积极性、主动性,适时进行启发。

《人应当坚持正义》

导入

01

初读阅读,整体感知

02

合作学习,多维探究

03

目录

找出并理解文中一系列“正义”理念的内涵,理解苏格拉底据此提出的观点,把握其思想内涵。

领会苏格拉底的提问方式和论辩逻辑,学习其既以理服人又生动活泼的“劝说”艺术。

教学目标

探讨苏格拉底立身处世的法则,从中获得对自己人生有益的启示。

导入1

公元前399年6月的一个傍晚,

雅典监狱中一位年届七旬的老人

就要被处决了。

只见他衣衫褴褛,散发赤足,面容却镇定自若。打发走妻子、家属后,他与几个朋友侃侃而谈,似乎忘记了就要到来的处决。直到狱卒端了一杯毒药进来,他才收住“话匣子”,接过杯子,一饮而尽。之后,老人安详地闭上双眼,睡去了。这位老人就是大哲学家苏格拉底。

导入2

柏拉图

古希腊唯心论哲学家和思想家

西方哲学史上第一个使唯心论哲学体系化的人

他的著作和思想对后世有着十分重要的影响。对柏拉图一生影响最大的是苏格拉底。柏拉图20岁拜苏格拉底为师,直到苏格拉底被雅典民主派处死。老师死后,柏拉图不想在雅典待下去了。

28岁至40岁,他都在海外漫游,柏拉图留下了许多著作,多数以对话体写成,常被后人引用的有:《辩诉篇》《曼诺篇》《理想国》《智者篇》《法律篇》等。《理想国》是其中的代表作。

理念论是柏拉图哲学体系的核心。他认为物质世界之外还有一个非物质的观念世界。理念世界是真实的,而物质世界是不真实的,是理念世界的模糊反映。柏拉图死后,他所创立的学园由门徒主持,代代相传,继续存在了数世纪之久。

导入3

他爱在街头与人辩论伦理道德等问题,公开反对奴隶主民主制,特别是雅典后期的激进民主派。后来有人控告他与克利提阿斯关系密切,反对民主政治,用邪说毒害青年,苏格拉底因此被捕入狱。按照雅典的法律,在法庭对被告判决以前,被告有权提出一种不同于原告所要求的刑罚,以便法庭二者选其一。

苏格拉底

(约前469—前399)古希腊哲学家。

苏格拉底借此机会发表了慷慨激昂的演说,他自称无罪,认为自己的言行不仅无罪可言,而且是有利于社会进步的。结果,他被判了死刑。在监狱关押期间,他的朋友们拼命劝他逃走,并买通了狱卒,制订了越狱计划,但他宁可死,也不肯违背自己的信仰。就这样,这位70岁的老人平静地离开了人间。

古希腊哲学家——柏拉图

(公元前427—公元前347)

古希腊伟大的哲学家

全部西方哲学乃至整个西方文化

最伟大的哲学家和思想家之一

他和老师苏格拉底、学生亚里士多德并称为古希腊“三哲”

柏拉图主义

柏拉图的主要作品为《柏拉图对话录》,其中绝大部分对话都有苏格拉底出场。但学术界普遍认为,其中的苏格拉底形象并不完全是历史上的苏格拉底。

他创造或发展的概念包括:

柏拉图式爱情

柏拉图思想

毕达哥拉斯所提出的“和谐”概念,以及阿那克萨戈拉教导苏格拉底应该将心灵或理性作为判断任何事情的根据;

巴门尼德提出的联结所有事物的理论也可能影响了柏拉图对于灵魂的概念。

除荷马之外,柏拉图也受到许多之前的作家和思想家的影响,包括:

初读阅读,整体感知

厘清作者基本的观点与论证思路,初步把握文章的内容与结构,自读全文,回答问题。

原文:在我现在的情况下,格黎东啊,我们说的那个道理究竟是变了,还是仍然有效,究竟是应当放弃,还是必须遵从。

概括:越狱逃跑的行为是否正当?我们是该越狱逃跑还是从容赴死捍卫自己的信仰和正义?

1.苏格拉底提出跟格黎东探讨的主要问题(核心问题)是什么?

原文:那就无论如何不能做不正当的事了。

那就既不能以坏报坏,也不能对人做不正当的事,不管人家对我们做的什么事。

概括:越狱逃跑的行为是不正当的,宁可被处死,也不能做不正义的事情,即坚持正义,绝不越狱。

2.苏格拉底最后得出的结论是什么?

3.全文的谈话思路是怎样的?

首先

提出问题

在死亡面前要不要坚持正义。

其次

以身体被毁类比正义被毁,说明坚持正义的重要性。

最后

得出结论

坚持正义,绝不越狱。

概括全文的中心

苏格拉底面对格黎东的劝说,不断提问,层层递进,将格黎东带入自己的逻辑轨道,阐述自己唯正义是从的道德信念,体现苏格拉底愿意为正义而献身的崇高精神。

合作学习,多维探究

尽管孔子与苏格拉底国家不同、文化背景不同,但两者在教育目的、教育对象、教学方法上有着许多相似之处。请就此展开讨论,查阅相关资料,概括两者教育思想的相似之处。

苏格拉底身处雅典民主制面临危机的时代,公民各行其是,政客趁乱结党营私,造成审判的不公正,而苏格拉底的政治理想是社会正义和国家强盛,苏格拉底认为教育的目的是培养更多的从政人才,促进政治的发展。

1.教育目的相似。

孔子身处礼崩乐坏的奴隶社会末期,他的教育目的就是要培养“士”成为他理想中的人才,从而改善春秋以来“天下无道”的局面。

苏格拉底主张在受教育上人人平等,其学生来源于各个阶层与领域。苏格拉底的教学活动从不收取任何学费,教育活动也是教无定所,餐桌、私宅、公共场所等都是他进行教育活动的地点。

2.教育对象相似。

孔子主张“有教无类”,打破了官府垄断教育的局面,其3000弟子上至贵族下至贫民,他使教育由“学在官府”发展为“学在四夷”,扩大了受教育对象,使平民获得了接受教育的机会。

苏格拉底是西方最早提出启发式教学的教育家,认为教师应该做新思想的“产婆”,教育是由内而外的,是将学生心灵中的智慧不断引出、发展的过程,进而提出了著名的教学方法——“产婆术” (又称问答法)。

3.教学方法相似。

孔子是世界上最早提出启发式教学的教育家,“不愤不启,不悱不发”,说明孔子善于掌握学生的心理状态,在教学中特别重视调动学生的积极性、主动性,适时进行启发。