京改版九年级化学上册7.1质量守恒定律课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 京改版九年级化学上册7.1质量守恒定律课件(共33张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京课改版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-11-23 16:44:58 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

多彩的化学变化

提出问题

问题:

化学变化前后物质的总质量是否发生变化?

猜想:

猜想的依据是什么?

化学反应的微观实质:

化学反应的过程,就是参加反应的各物质(反应物)的原子,重新组合而生成其他物质(生成物)的过程。

收集证据

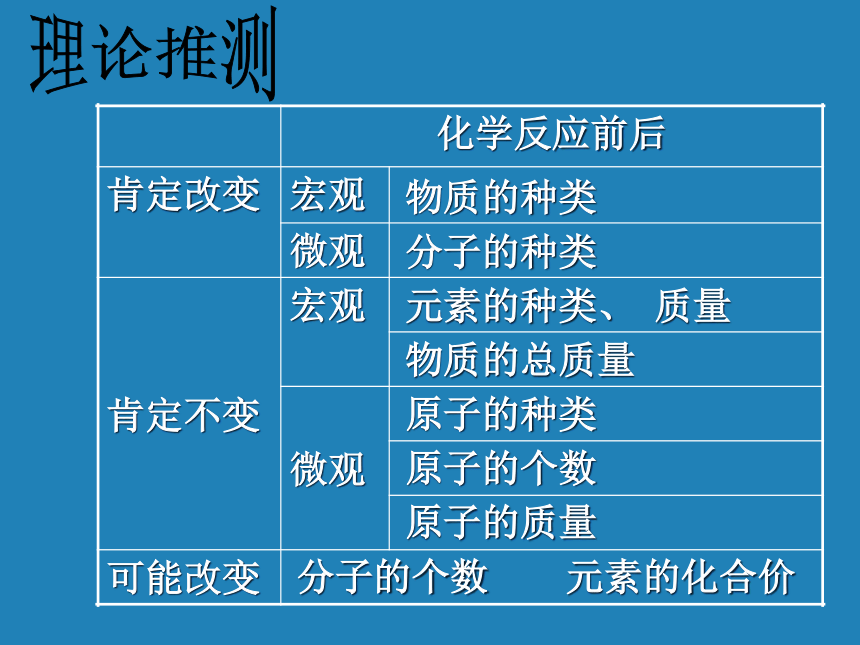

化学反应前后

肯定改变 宏观

微观

肯定不变 宏观

微观

可能改变

原子的种类

物质的种类

分子的种类

原子的质量

原子的个数

元素的种类、 质量

分子的个数 元素的化合价

物质的总质量

质量守恒定律

实验验证

反应后

物质的总质量

反应前

物质的总质量

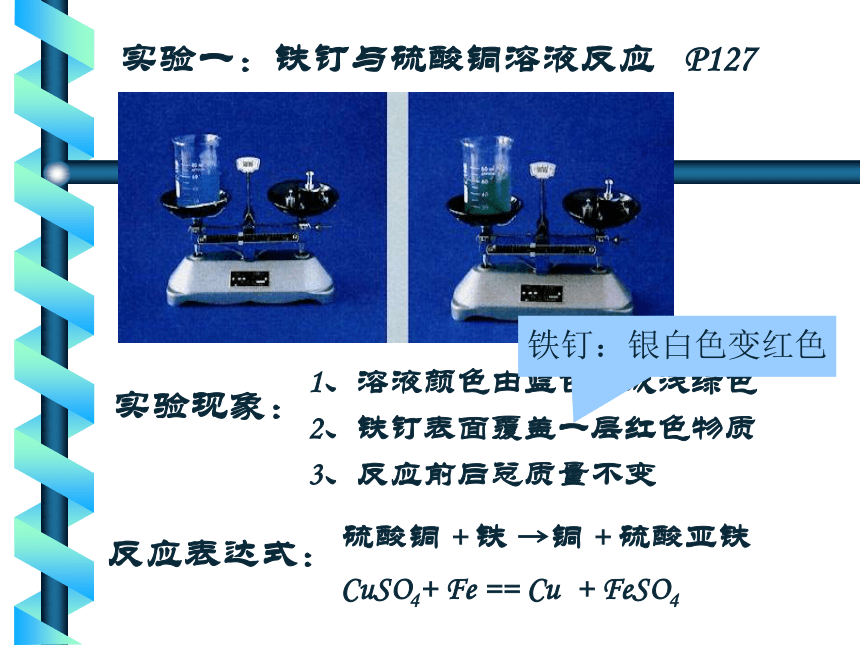

实验一:铁钉与硫酸铜溶液反应 P127

实验现象:

1、溶液颜色由蓝色变成浅绿色

2、铁钉表面覆盖一层红色物质

3、反应前后总质量不变

硫酸铜 + 铁 →铜 + 硫酸亚铁

CuSO4+ Fe == Cu + FeSO4

反应表达式:

铁钉:银白色变红色

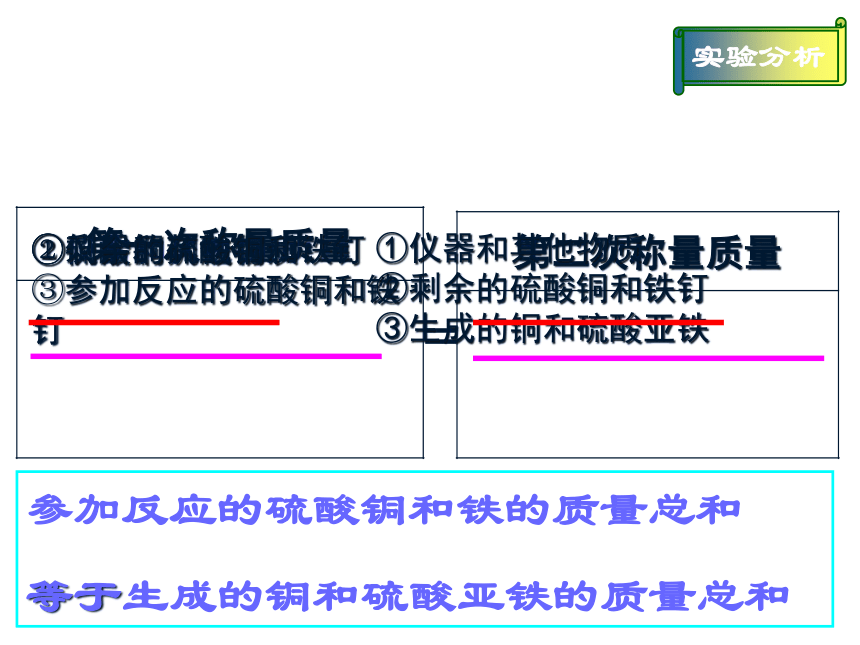

②硫酸铜和铁钉

①仪器和其他物质

第一次称量质量

参加反应的硫酸铜和铁的质量总和

等于生成的铜和硫酸亚铁的质量总和

②剩余的硫酸铜和铁钉

③参加反应的硫酸铜和铁钉

第二次称量质量

=

①仪器和其他物质

②剩余的硫酸铜和铁钉

③生成的铜和硫酸亚铁

实验分析

这个规律是否适用于所有的化学反应呢?

实验反思

实验验证

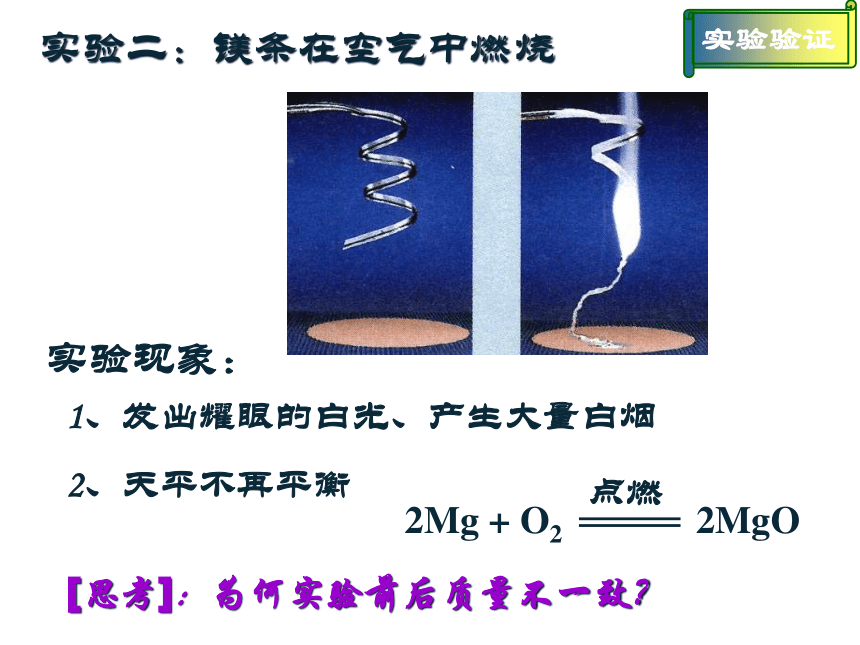

[思考]:为何实验前后质量不一致?

实验二:镁条在空气中燃烧

实验现象:

1、发出耀眼的白光、产生大量白烟

2、天平不再平衡

2Mg + O2

点燃

2MgO

o

o

我来了

O2-

Mg2+

我走了

?

在设计实验时应注意哪些问题

称量反应后

物质的总质量

称量反应前

物质的总质量

反思

1.装置的密闭性

针对有气体参加或有

气体生成或生成物容

易逸散的反应。

碳酸钠粉末与盐酸反应P129

白色固体减少

产生大量气体

天平不再平衡

实验现象:

碳酸钠+盐酸→氯化钠+二氧化碳+水

Na2CO3+2HCl==2NaCl+CO2↑+H2O

实验装置的改进

碳酸钠

盐酸

实验三:白磷燃烧实验装置与操作

我的着火点40℃,藏身在水下。

白磷

我是气球,

想想我的作用

我是玻璃管,今天出奇长,并且一头热!

沙子

实验分析

1.装置的密闭性

2.装置的压强变化

针对有气体参加或有

气体生成或生成物容

易逸散的反应。

压强变大:

有气体生成或放热。

压强减小:

有气体消耗或吸热。

解释与结论

P

剩余

气体

反应

的O2

+

仪器

+

=

+

剩余

气体

+

仪器

P2O5

m(反应前的物质)=m (反应后的物质)

以氧气过量为例具体分析

P

反应

的O2

+

=

P2O5

m(反应前的总物质)=m (反应后的总物质)

你能总结吗?

一、质量守恒定律

参加化学反应的各物质的质量总和,等于反应后生成的各物质的质量总和,这个规律就叫质量守恒定律

1、“参加” 没有参加反应的物质不能转化

成生成物,故不能计算在内。

2、“各物质” 不能遗漏任何反应物或生成物

特别是气体。

理解质量守恒定律时应注意

3、“总和” 指各反应物的质量总和或生成

物 的质量总和。

4、它是一切化学反应必然遵循的一个定律(物理变化不属于此研究范围)。

巩固练习

1、在化学反应X+Y→Z中,5gX跟足量的Y充分反应生成8gZ,则参加反应的Y的质量是( )

A.8g B.3g

C.5g D .2g

例2、在密闭容器里通入CO和O2的混合物,其中含有m个CO分子和n个O2分子,使其充分反应后,容器内碳原子数目和氧原子数目之比为:

A.m/n B.m/(m+2n)

C.m/2(m-n) D.m/2n

3、下列说法中符合质量守恒定律的是

A、镁条在空气中燃烧后,生成物

的质量比镁条的质量增加了

B、蜡烛完全燃烧后,生成水和二

氧化碳的质量等于蜡烛的质量

C、氯酸钾受热分解后,剩余固体

的质量比原反应物的质量轻

D、mg冰熔化后得到mg水

AC

4、加热a g KClO3和b g MnO2的混合物,反应完全后,得到c g KCl,则生成的O2的质量为 。

a-c

5、现有a g 氯酸钾和2 g 二氧化锰,将其混合加热,完全反应后残余固体的质量为b g,则生成的氧气的质量为 。

a+2-b

6、在化学反应2XY2+Y2=2Z 中,

Z的化学式为 ( )

A、X2Y3 B、 XY3

C、X2Y6 D、X2Y4

B

7、A、B、C各10g的混合物加热后,A全部参加反应,生成4gD,同时增加8gC,则反应中消耗的A与B的质量比是 ( )

A.1∶5 B.1∶4

C.5∶1 D.4∶1

C

8、根据乙炔在纯氧中燃烧只生成二氧化碳和水的反应事实,推断乙炔组成里一定含有 ( )

A.碳元素

B.碳元素和氢元素

C.碳、氢、氧三种元素

D.碳元素和氧元素

B

9、某物质4.6g在氧气中燃烧,生成5.4g水和8.8g二氧化碳。求:

⑴确定该物质中是否含氧元素

⑵组成该物质中各元素的质量比

⑶组成该物质的各元素的原子个数比

将agH2和bgO2通入真空密闭容器中,点燃充分反应后,生成水的质量为

A、 一定为(a+b)g

B、大于 (a+b)g

C、小于 (a+b)g

D、无法确定

把A、B、C、D四种物质放在密闭容器中,在一定条件下充分反应,并测得反应物和产物在反应前后各物质的质量如下表所示:

A、物质C一定是化台物,物质D可能是单质 B、反应后密闭容器中A的质量为19.7 g C、反应中,物质B和物质D变化的质量比为87:36 D、若物质A与物质C的相对分子质量之比为194 :216,则反应中A和C的化学计量数之比为1:2

物质 A B C D

反应前的质量/g 19.7 8.7 21.6 0.4

反应后的质量/g 待测 19.4 0 3.6

1673年波义耳(英国)实验:将金属锡放在密闭容器中煅烧,煅烧后立即打开容器盖进行称量,得出的结论是固体物质质量增加了。经过反复的实验,都得到同样的结果。

1756年罗蒙诺索夫(俄国)实验:将已知重量的锡放入曲颈瓶中,密封后称其总重量。然后经过充分加热使锡灰化。不打开封口,待冷却后,称其总重量,确认其总重量没有变化。经过反复的实验,都得到同样的结果。

回顾历史

比较波义耳和罗蒙洛索夫的实验

科学家 反应前总质量 反应后总质量 实验结论

波义耳 m(锡)+m(N2等) +m(O2)+m(容器1)

罗蒙诺索夫 m(锡)+m(N2等) +m(O2)+m(容器2)

m(氧化锡)+m(N2等) +m(O2)+m(容器1)

m(氧化锡)+m(N2等) +m(容器2)

m(锡)<

m(氧化锡)

m(锡)+m(O2)=

m(氧化锡)

(以恰好反应为例)

m(反应前的物质)=m (反应后的物质)

以碳酸钠过量为例具体分析

解释与结论

Na2CO3 + HCl NaCl + H2O + CO2 ↑

HCl

原来的

H2O

仪器

盐酸

剩余

固体

反应的

Na2CO3

+

+

原来的

H2O

生成

的H2O

=

+

剩余

固体

+

仪器

NaCl

+

H2O

+

CO2

m(反应前的物质)=m (反应后的物质)

以碳酸钠过量为例具体分析

解释与结论

Na2CO3 + HCl NaCl + H2O + CO2 ↑

HCl

反应的

Na2CO3

+

生成

的H2O

=

+

NaCl

原来的

H2O

仪器

剩余

固体

+

原来的

H2O

剩余

固体

+

仪器

+

+

CO2

仪器

盐酸

剩余

固体

反应的

Na2CO3

+

+

=

+

剩余

固体

+

仪器

NaCl

+

H2O

+

CO2

多彩的化学变化

提出问题

问题:

化学变化前后物质的总质量是否发生变化?

猜想:

猜想的依据是什么?

化学反应的微观实质:

化学反应的过程,就是参加反应的各物质(反应物)的原子,重新组合而生成其他物质(生成物)的过程。

收集证据

化学反应前后

肯定改变 宏观

微观

肯定不变 宏观

微观

可能改变

原子的种类

物质的种类

分子的种类

原子的质量

原子的个数

元素的种类、 质量

分子的个数 元素的化合价

物质的总质量

质量守恒定律

实验验证

反应后

物质的总质量

反应前

物质的总质量

实验一:铁钉与硫酸铜溶液反应 P127

实验现象:

1、溶液颜色由蓝色变成浅绿色

2、铁钉表面覆盖一层红色物质

3、反应前后总质量不变

硫酸铜 + 铁 →铜 + 硫酸亚铁

CuSO4+ Fe == Cu + FeSO4

反应表达式:

铁钉:银白色变红色

②硫酸铜和铁钉

①仪器和其他物质

第一次称量质量

参加反应的硫酸铜和铁的质量总和

等于生成的铜和硫酸亚铁的质量总和

②剩余的硫酸铜和铁钉

③参加反应的硫酸铜和铁钉

第二次称量质量

=

①仪器和其他物质

②剩余的硫酸铜和铁钉

③生成的铜和硫酸亚铁

实验分析

这个规律是否适用于所有的化学反应呢?

实验反思

实验验证

[思考]:为何实验前后质量不一致?

实验二:镁条在空气中燃烧

实验现象:

1、发出耀眼的白光、产生大量白烟

2、天平不再平衡

2Mg + O2

点燃

2MgO

o

o

我来了

O2-

Mg2+

我走了

?

在设计实验时应注意哪些问题

称量反应后

物质的总质量

称量反应前

物质的总质量

反思

1.装置的密闭性

针对有气体参加或有

气体生成或生成物容

易逸散的反应。

碳酸钠粉末与盐酸反应P129

白色固体减少

产生大量气体

天平不再平衡

实验现象:

碳酸钠+盐酸→氯化钠+二氧化碳+水

Na2CO3+2HCl==2NaCl+CO2↑+H2O

实验装置的改进

碳酸钠

盐酸

实验三:白磷燃烧实验装置与操作

我的着火点40℃,藏身在水下。

白磷

我是气球,

想想我的作用

我是玻璃管,今天出奇长,并且一头热!

沙子

实验分析

1.装置的密闭性

2.装置的压强变化

针对有气体参加或有

气体生成或生成物容

易逸散的反应。

压强变大:

有气体生成或放热。

压强减小:

有气体消耗或吸热。

解释与结论

P

剩余

气体

反应

的O2

+

仪器

+

=

+

剩余

气体

+

仪器

P2O5

m(反应前的物质)=m (反应后的物质)

以氧气过量为例具体分析

P

反应

的O2

+

=

P2O5

m(反应前的总物质)=m (反应后的总物质)

你能总结吗?

一、质量守恒定律

参加化学反应的各物质的质量总和,等于反应后生成的各物质的质量总和,这个规律就叫质量守恒定律

1、“参加” 没有参加反应的物质不能转化

成生成物,故不能计算在内。

2、“各物质” 不能遗漏任何反应物或生成物

特别是气体。

理解质量守恒定律时应注意

3、“总和” 指各反应物的质量总和或生成

物 的质量总和。

4、它是一切化学反应必然遵循的一个定律(物理变化不属于此研究范围)。

巩固练习

1、在化学反应X+Y→Z中,5gX跟足量的Y充分反应生成8gZ,则参加反应的Y的质量是( )

A.8g B.3g

C.5g D .2g

例2、在密闭容器里通入CO和O2的混合物,其中含有m个CO分子和n个O2分子,使其充分反应后,容器内碳原子数目和氧原子数目之比为:

A.m/n B.m/(m+2n)

C.m/2(m-n) D.m/2n

3、下列说法中符合质量守恒定律的是

A、镁条在空气中燃烧后,生成物

的质量比镁条的质量增加了

B、蜡烛完全燃烧后,生成水和二

氧化碳的质量等于蜡烛的质量

C、氯酸钾受热分解后,剩余固体

的质量比原反应物的质量轻

D、mg冰熔化后得到mg水

AC

4、加热a g KClO3和b g MnO2的混合物,反应完全后,得到c g KCl,则生成的O2的质量为 。

a-c

5、现有a g 氯酸钾和2 g 二氧化锰,将其混合加热,完全反应后残余固体的质量为b g,则生成的氧气的质量为 。

a+2-b

6、在化学反应2XY2+Y2=2Z 中,

Z的化学式为 ( )

A、X2Y3 B、 XY3

C、X2Y6 D、X2Y4

B

7、A、B、C各10g的混合物加热后,A全部参加反应,生成4gD,同时增加8gC,则反应中消耗的A与B的质量比是 ( )

A.1∶5 B.1∶4

C.5∶1 D.4∶1

C

8、根据乙炔在纯氧中燃烧只生成二氧化碳和水的反应事实,推断乙炔组成里一定含有 ( )

A.碳元素

B.碳元素和氢元素

C.碳、氢、氧三种元素

D.碳元素和氧元素

B

9、某物质4.6g在氧气中燃烧,生成5.4g水和8.8g二氧化碳。求:

⑴确定该物质中是否含氧元素

⑵组成该物质中各元素的质量比

⑶组成该物质的各元素的原子个数比

将agH2和bgO2通入真空密闭容器中,点燃充分反应后,生成水的质量为

A、 一定为(a+b)g

B、大于 (a+b)g

C、小于 (a+b)g

D、无法确定

把A、B、C、D四种物质放在密闭容器中,在一定条件下充分反应,并测得反应物和产物在反应前后各物质的质量如下表所示:

A、物质C一定是化台物,物质D可能是单质 B、反应后密闭容器中A的质量为19.7 g C、反应中,物质B和物质D变化的质量比为87:36 D、若物质A与物质C的相对分子质量之比为194 :216,则反应中A和C的化学计量数之比为1:2

物质 A B C D

反应前的质量/g 19.7 8.7 21.6 0.4

反应后的质量/g 待测 19.4 0 3.6

1673年波义耳(英国)实验:将金属锡放在密闭容器中煅烧,煅烧后立即打开容器盖进行称量,得出的结论是固体物质质量增加了。经过反复的实验,都得到同样的结果。

1756年罗蒙诺索夫(俄国)实验:将已知重量的锡放入曲颈瓶中,密封后称其总重量。然后经过充分加热使锡灰化。不打开封口,待冷却后,称其总重量,确认其总重量没有变化。经过反复的实验,都得到同样的结果。

回顾历史

比较波义耳和罗蒙洛索夫的实验

科学家 反应前总质量 反应后总质量 实验结论

波义耳 m(锡)+m(N2等) +m(O2)+m(容器1)

罗蒙诺索夫 m(锡)+m(N2等) +m(O2)+m(容器2)

m(氧化锡)+m(N2等) +m(O2)+m(容器1)

m(氧化锡)+m(N2等) +m(容器2)

m(锡)<

m(氧化锡)

m(锡)+m(O2)=

m(氧化锡)

(以恰好反应为例)

m(反应前的物质)=m (反应后的物质)

以碳酸钠过量为例具体分析

解释与结论

Na2CO3 + HCl NaCl + H2O + CO2 ↑

HCl

原来的

H2O

仪器

盐酸

剩余

固体

反应的

Na2CO3

+

+

原来的

H2O

生成

的H2O

=

+

剩余

固体

+

仪器

NaCl

+

H2O

+

CO2

m(反应前的物质)=m (反应后的物质)

以碳酸钠过量为例具体分析

解释与结论

Na2CO3 + HCl NaCl + H2O + CO2 ↑

HCl

反应的

Na2CO3

+

生成

的H2O

=

+

NaCl

原来的

H2O

仪器

剩余

固体

+

原来的

H2O

剩余

固体

+

仪器

+

+

CO2

仪器

盐酸

剩余

固体

反应的

Na2CO3

+

+

=

+

剩余

固体

+

仪器

NaCl

+

H2O

+

CO2

同课章节目录

- 第1章 走进化学

- 第一节 化学让世界更美好

- 第二节 实验是化学的基础

- 第2章 空气之谜

- 第一节 空气

- 第二节 氧气的制法

- 第三节 氧气的性质

- 第3章 构成物质的微粒

- 第一节 原子

- 第二节 原子核外电子的排布 离子

- 第三节 分子

- 第4章 最常见的液体——水

- 第一节 水的净化

- 第二节 水的变化

- 第三节 水资源的开发、利用和保护

- 第5章 化学元素与物质组成的表示

- 第一节 初步认识化学元素

- 第二节 物质组成的表示——化学式

- 第三节 化合价

- 第6章 燃烧的学问

- 第一节 探索燃烧与灭火

- 第二节 化学反应中的能量变化

- 第三节 化石燃料

- 第7章 化学反应的定量研究

- 第一节 质量守恒定律

- 第二节 化学方程式

- 第三节 依据化学方程式的简单计算

- 第8章 碳的世界

- 第一节 碳的单质

- 第二节 二氧化碳的性质和用途

- 第三节 二氧化碳的实验室制法