部编版必修上册第六单元综合测试(附答案)

文档属性

| 名称 | 部编版必修上册第六单元综合测试(附答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 24.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-23 18:22:11 | ||

图片预览

文档简介

第六单元综合测试

一、现代文阅读

1、材料一:

党八股的第一条罪状是:空话连篇,言之无物。我们有些同志欢喜写长文章,但是没有什么内容,真是“懒婆娘的裹脚,又长又臭”。为什么一定要写得那么长,又那么空空洞洞的呢?只有一种解释,就是下决心不要群众看。因为长而且空,群众见了就摇头,哪里还肯看下去呢?只好去欺负幼稚的人,在他们中间散布坏影响,造成坏习惯。去年六月二十二日,苏联进行那么大的反侵略战争,斯大林在七月三日发表了一篇演说,还只有我们《解放日报》一篇社论那样长。要是我们的老爷写起来,那就不得了,起码得有几万字。现在是在战争的时期,我们应该研究一下文章怎样写得短些,写得精粹些。延安虽然还没有战争,但军队天天在前方打仗,后方也唤工作忙,文章太长了,有谁来看呢?有些同志在前方也喜欢写长报告。他们辛辛苦苦地写了,送来了,其目的是要我们看的。可是怎么敢看呢?长而空不好,短而空就好吗?也不好。我们应当禁绝一切空话。但是主要的和首先的任务,是把那些又长又臭的懒婆娘的裹脚,赶快扔到垃圾桶里去。或者有人要说:《资本论》不是很长的吗?那又怎么办?这是好办的,看下去就是了。俗话说:“到什么山上唱什么歌。”又说:“看菜吃饭,量体裁衣。”我们无论做什么事都要看情形办理,文章和演说也是这样。我们反对的是空话连篇言之无物的八股调,不是说任何东西都以短为好。战争时期固然需要短文章,但尤其需要有内容的文章。最不应该、最要反对的是言之无物的文章。演说也是一样,空话连篇言之无物的演说,是必须停止的。

(摘编自毛泽东《反对党八股》)

材料二:

我们的文艺工作者需要做自己的文艺工作,但是这个了解人熟悉人的工作却是第一位的工作。我们的文艺工作者对于这些,以前是一种什么情形呢?我说以前是不熟,不懂,英雄无用武之地。什么是不熟?人不熟。文艺工作者同自己的描写对象和作品接受者不熟,或者简直生疏得很。我们的文艺工作者不熟悉工人,不熟悉农民,不熟悉士兵,也不熟悉他们的干部。什么是不懂?语言不懂,就是说,对于人民群众的丰富的生动的语言,缺乏充分的知识。许多文艺工作者由于自己脱离群众、生活空虚,当然也就不熟悉人民的语言,因此他们的作品不但显得语言无味,而且里面常常夹着一些生造出来的和人民的语言相对立的不三不四的词句。许多同志爱说“大众化”,但是什么叫做大众化呢?就是我们的文艺工作者的思想感情和工农兵大众的思想感情打成一片。而要打成一片,就应当认真学习群众的语言。如果连群众的语言都有许多不懂,还讲什么文艺创造呢?英雄无用武之地,就是说,你的一套大道理,群众不赏识。在群众面前把你的资格摆得越老,越像个“英雄”,越要出卖这一套,群众就越不买你的账。你要群众了解你,你要和群众打成一片,就得下决心,经过长期的甚至是痛苦的磨炼。

一切种类的文学艺术的源泉究竟是从何而来的呢?作为观念形态的文艺作品,都是一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物。革命的文艺,则是人民生活在革命作家头脑中的反映的产物。人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏,这是自然形态的东西,是粗糙的东西,但也是最生动、最丰富、最基本的东西;在这点上说,它们使一切文学艺术相形见绌,它们是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉。

(摘编自毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》)

材料三:

作家想在作品里,表现一个思想,创造一个人的形象,他的最基本的工具,便是语言(文字)。

有人把文学家的语言和画家的颜色相比,画家把一个颜色盆放在面前,红的、黄的、蓝的,画家又调配着这些颜色,画出五光十色的画。鲜艳夺目的,阴沉浓重的,愉快的人,或是悲愁的景物。但不会画的人,不会调配颜色的人,便连一个常见的萝卜也画不成功。

文学上的语言工作也是这样。生活里有无数的语言,各种名词、动词、形容词,等等。有人把这些语言放在自己的心里,把它们巧妙地真实地连结起来,便能表现人性、时代。也有人组织不好,语言贫乏,便连眼前一只猫捕住了老鼠的事,也说不清楚。

(摘编自孙犁《好的语言和坏的语言》)

下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.文章用“懒婆娘的裹脚,又长又臭”比喻读之令人生厌的党八股文章,对其文字冗长、内容空洞的文风进行了尖锐的批评。

B.“下决心不要群众看”“欺负幼稚的人,在他们中间散布坏影响,造成坏习惯”,这两句话深刻揭示了党八股文风的严重危害。

C.“要是我们的老爷写起来,那就不得了,起码得有几万字”这句话诙谐、幽默,对那些喜欢写长而空的文章的人进行了讽刺。

D.“我们应该研究一下文章怎样写得短些,写得精粹些”,作者提出这个主张的现实原因是现在是战争时期,打仗很多,工作繁忙。

2.下列对材料一论证的相关分析,不正确的一项是( )

A.文章多处运用设问和反问,引起人们对文风问题的关注思考,并把相关论述步步推向深入,显示了很强的逻辑力量。

B.文章将斯大林发表的一篇演说和《解放日报》上的一篇社论进行比较,意在肯定《解放日报》社论的写法,增强了文章的论证力量。

C.在论证过程中,文章多处运用人民群众口头流行的富有生活气息的歇后语、俗语等,深入浅出,把道理讲得通俗易懂。

D.文章举《资本论》的例子,意在说明写文章要看实际情形,关键是要言之有物,而不是都以短为好,这样使论证更加严密。

3.根据材料二、三的内容,下列说法不正确的一项是( )

A.材料二认为文艺工作者只要熟悉自己的描写对象和作品接受者,做好了解人、熟悉人这一工作,就能写出群众喜闻乐见的文艺作品。

B.材料二指出人民生活存在着最生动、最丰富、最基本的文学艺术原料的矿藏,是一切文学艺术取之不尽、用之不竭的唯一源泉。

C.材料三首先论述了语言在文学作品创作中的重要地位,如果用一句话概括,那就是:语言是表现思想、创造形象的最基本的工具。

D.材料三运用类比论证,把文学上的语言运用和画家的颜色调配进行类比,意在论证只有组织好、运用好语言,才能创作出优秀的作品。

4.请简要分析材料一的论证思路。

针对语言的学习和运用,材料二、三提出了哪些主张?请简要概述。

二、默写题

6、补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《劝学》中“_______________,_______________”两句,通过“木”与“金”的变化来进一步说明客观事物经过人工改造,可以改变原来的状况。

(2)《劝学》中“_______________,_______________”两句,点出君子要通过广泛学习和自省来提升自己。

(3)《劝学》中“_______________,_______________”两句,表明君子并非天资过人,只是他们善于利用外部条件来弥补自身的不足。

(4)《劝学》中“_______________,_______________”两句,与管仲《管子·形势解》中“海不辞水,故能成其大”两句表达的意思相同。

(5)儒家经典著作中论述“学与思”关系的名句很多,请写出连续两句“_______________,_______________”。

7、补写出下列句子中的空缺部分。

(1)韩愈《师说》中指出教师作用的句子是“_______________,_______________”。

(2)韩愈《师说》中,表明士大夫之族以地位、官位为借口拒绝从师学习的两句是“_______________,_______________”。

(3)韩愈在《师说》中阐述师生关系时,以“_______________,_______________”两句来说明领悟道理有早有晚、能力各有所长的师生观。

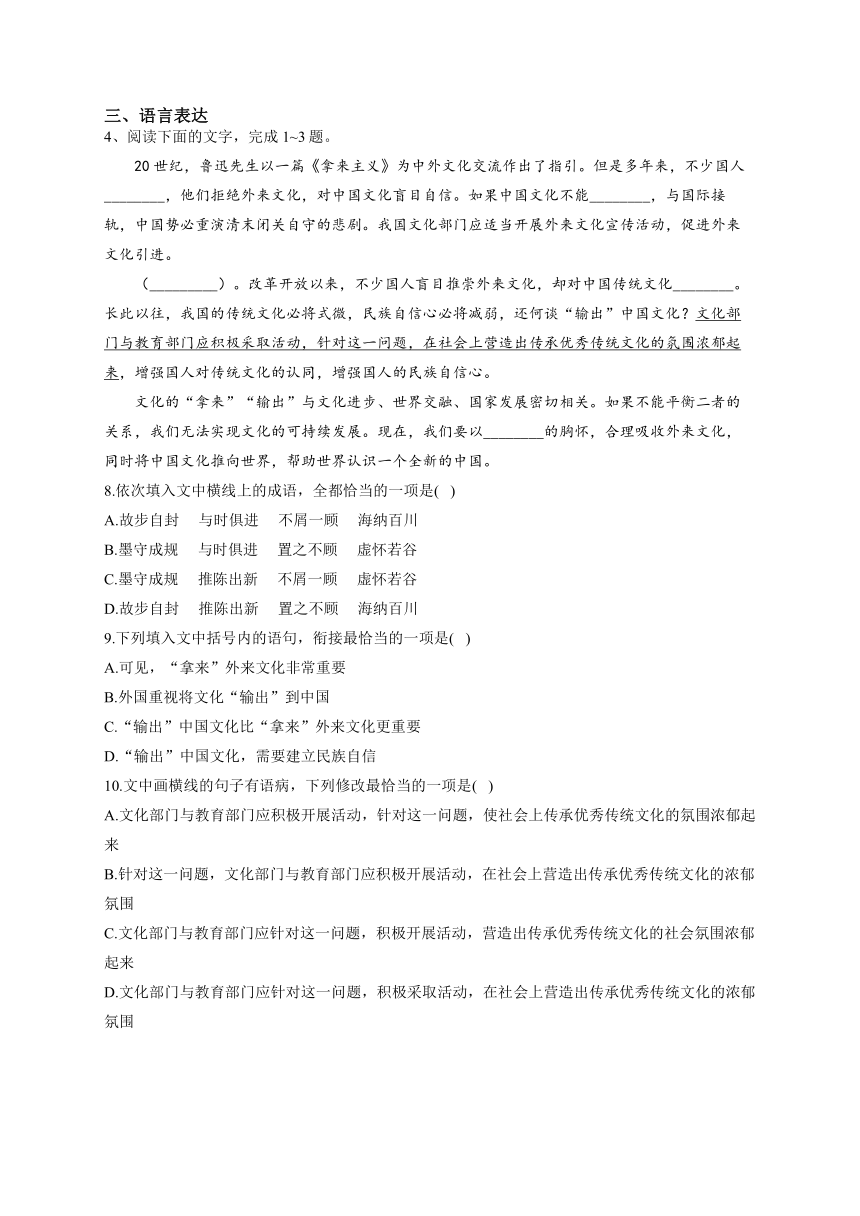

三、语言表达

4、阅读下面的文字,完成1~3题。

20世纪,鲁迅先生以一篇《拿来主义》为中外文化交流作出了指引。但是多年来,不少国人________,他们拒绝外来文化,对中国文化盲目自信。如果中国文化不能________,与国际接轨,中国势必重演清末闭关自守的悲剧。我国文化部门应适当开展外来文化宣传活动,促进外来文化引进。

(_________)。改革开放以来,不少国人盲目推崇外来文化,却对中国传统文化________。长此以往,我国的传统文化必将式微,民族自信心必将减弱,还何谈“输出”中国文化?文化部门与教育部门应积极采取活动,针对这一问题,在社会上营造出传承优秀传统文化的氛围浓郁起来,增强国人对传统文化的认同,增强国人的民族自信心。

文化的“拿来”“输出”与文化进步、世界交融、国家发展密切相关。如果不能平衡二者的关系,我们无法实现文化的可持续发展。现在,我们要以________的胸怀,合理吸收外来文化,同时将中国文化推向世界,帮助世界认识一个全新的中国。

8.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A.故步自封 与时俱进 不屑一顾 海纳百川

B.墨守成规 与时俱进 置之不顾 虚怀若谷

C.墨守成规 推陈出新 不屑一顾 虚怀若谷

D.故步自封 推陈出新 置之不顾 海纳百川

9.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.可见,“拿来”外来文化非常重要

B.外国重视将文化“输出”到中国

C.“输出”中国文化比“拿来”外来文化更重要

D.“输出”中国文化,需要建立民族自信

10.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.文化部门与教育部门应积极开展活动,针对这一问题,使社会上传承优秀传统文化的氛围浓郁起来

B.针对这一问题,文化部门与教育部门应积极开展活动,在社会上营造出传承优秀传统文化的浓郁氛围

C.文化部门与教育部门应针对这一问题,积极开展活动,营造出传承优秀传统文化的社会氛围浓郁起来

D.文化部门与教育部门应针对这一问题,积极采取活动,在社会上营造出传承优秀传统文化的浓郁氛围

5、阅读下面的文字,完成下题。

阅读,是属于一个人的寂静时光。读书的时候,人是专注的。因为你在聆听一些高贵的灵魂自言自语,不由自主地_____________。即使是读闲书,看到妙处,你也会忍不住拍案叫绝……

书是一座快乐的富矿,储存了大量的浓缩的欢愉因子。当你静夜抚卷的时候,那些因子如同香氛蒸腾,迷住了你的双眼。你便眉飞色舞,中了蛊似的笑了起来,独享其乐。读书让我们看见了天地间很多奥秘,而且还有更多奥秘让我们知道,不曾被人揭露,我们就不敢睥睨天下。你在书籍里看到了无休无止的时间流淌,你就不敢奢侈,不敢___________。

时光流逝,岁月不言。朝赏千篇,暮读万卷,______________尽在心间。生命在书墨中渲染,这种随心惬意的时光,仿佛古人隐居一般悠闲自乐,沉醉不拔。古人把书视为自己的情人、亲人,____________________,时时相亲,书成为他们生命中无法割舍的一部分。如明代政治家于谦在《观书》一诗中所云:“书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。眼前直下三千字,胸次全无一点尘。”最浪漫的事,莫过于与阅读长相厮守。

11.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.聚精会神 口若悬河 古往今来 朝夕相处

B.屏气敛息 口若悬河 古今中外 朝朝暮暮

C.聚精会神 口无遮拦 古今中外 朝夕相处

D.屏气敛息 口无遮拦 古往今来 朝朝暮暮

12.文中画框的部分有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.读书让我们知道了天地间很多奧秘,而且让我们知道还有更多奥秘,不曾被人揭露

B.读书让我们看见了天地间很多奧秘,而且让我们知道还有更多奥秘,不曾被人揭露

C.读书让我们知道了天地间很多奧秘,而且还有更多奥秘让我们知道,不曾被人揭露

D.读书让我们看见了天地间很多奧秘,而且还有更多奥秘让我们知道,不曾被人揭露

13.请指出文中画横线部分使用的修辞手法,并简要分析其构成和表达效果。

四、基础知识

14、下列对课文中相关古代文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.“须臾”,与时间词“未几”“俄而”“既而”“而已”“寻”都表示时间过了不久或者时间很短暂。

B.“江河”在古诗文中往往特指长江和黄河,还可引申为江山、国土。如今常用来指大河。

C.“跬步”,古代称跨出一脚为“跬”,跨出两脚为“步”,如《劝学》中的“故不积跬步,无以至千里”。

D.“黄泉”一词有两种释义,一指地下的泉水,一指人死后所住之地。在《劝学》中的解释为前者。

15、下列各组句子中,加粗虚词的意义和用法相同的是( )

A.风雨兴焉 寒暑易节,始一反焉

B.輮使之然也 非蛇鳝之穴无可寄托者

C.善假于物也 战于长勺

D. 吾尝终日而思矣 河曲智叟笑而止之曰

16、解释下列各句中加粗字的含义。

(1)闻:①声非加疾也,而闻者彰________________________

②不求闻达于诸侯________________________

③博闻强识________________________

(2)绝:①非能水也,而绝江河________________________

②率妻子邑人来此绝境________________________

③络绎不绝________________________

(3)假:①善假于物也________________________

②以是人多以书假余________________________

③乃悟前狼假寐________________________

17、下列各组句子中,加粗词的意义和用法相同的是( )

A.古之学者必有师 句读之不知,惑之不解

B.于其身也,则耻师焉 三人行,则必有我师

C.耻学于师 不拘于时,学于余

D.生乎吾前,其闻道也固先乎吾 夫庸知其年之先后生于吾乎

18、在下面一段文字横线处填入语句,衔接最恰当的一项是( )

一个人在创作和欣赏时所表现的趣味,大半由资禀性情、身世经历和传统习尚三个因素决定。_________,_________,_________。_________,_________,_________。这三层功夫就是通常所谓的学问修养,而纯正的趣味必定是学问修养的结果。

①它们的影响有好有坏

②我们应该根据固有的资禀性情加以磨砺陶冶

③接收多方的传统习尚而融会贯通

④这三者都是很自然地套在一个人的身上的

⑤不易也不必完全摆脱

⑥扩充身世经历而加以细心地体验

A.②③⑥④①⑤ B.②⑥③④⑤① C.④①⑤②⑥③ D.④⑤①②③⑥

参考答案

1.B

2.B

3.A

4.①首先指出党八股的第一条罪状——空话连篇,言之无物;②接着批判“长而空”的危害;③然后又指出“短而空”也不好;④最后得出结论——文章要言之有物(最不应该、最要反对的是言之无物的文章)。

5.①文艺工作者应走进人民群众,学习并运用他们丰富生动的语言;②用心揣摩生活中的语言;③组织好语言,把它们巧妙地真实地联结起来。

6

(1)故木受绳则直;金就砺则利

(2)君子博学而日参省乎己;则知明而行无过矣

(3)君子生非异也;善假于物也

(4)不积小流;无以成江海

(5)[示例一]吾尝终日而思矣;不如须臾之所学也

[示例二]学而不思则罔;思而不学则殆

7、

(1)师者;所以传道受业解惑也

(2)位卑则足羞;官盛则近谀

(3)闻道有先后;术业有专攻

4、

8.A;9.D;10.B;

5、

11.C

12.A

13.①运用了对偶的手法。②构成:字数相等,结构相同,内容相近;“朝”“暮”相对,“赏”“读”相对,“千篇”“万卷”相对。③表达效果:形式整齐,节奏感强,朗朗上口,有助于集中表现阅读内容的广泛与阅读带给人的惬意之感。

14.A

15.D

16.

(1)①动词,听见;②动词,闻名;③名词,见闻

(2)①动词,横渡;②形容词,僻远;③动词,断绝

(3)①动词,借助;②动词,借;③动词,假装。

17.C

18.C

一、现代文阅读

1、材料一:

党八股的第一条罪状是:空话连篇,言之无物。我们有些同志欢喜写长文章,但是没有什么内容,真是“懒婆娘的裹脚,又长又臭”。为什么一定要写得那么长,又那么空空洞洞的呢?只有一种解释,就是下决心不要群众看。因为长而且空,群众见了就摇头,哪里还肯看下去呢?只好去欺负幼稚的人,在他们中间散布坏影响,造成坏习惯。去年六月二十二日,苏联进行那么大的反侵略战争,斯大林在七月三日发表了一篇演说,还只有我们《解放日报》一篇社论那样长。要是我们的老爷写起来,那就不得了,起码得有几万字。现在是在战争的时期,我们应该研究一下文章怎样写得短些,写得精粹些。延安虽然还没有战争,但军队天天在前方打仗,后方也唤工作忙,文章太长了,有谁来看呢?有些同志在前方也喜欢写长报告。他们辛辛苦苦地写了,送来了,其目的是要我们看的。可是怎么敢看呢?长而空不好,短而空就好吗?也不好。我们应当禁绝一切空话。但是主要的和首先的任务,是把那些又长又臭的懒婆娘的裹脚,赶快扔到垃圾桶里去。或者有人要说:《资本论》不是很长的吗?那又怎么办?这是好办的,看下去就是了。俗话说:“到什么山上唱什么歌。”又说:“看菜吃饭,量体裁衣。”我们无论做什么事都要看情形办理,文章和演说也是这样。我们反对的是空话连篇言之无物的八股调,不是说任何东西都以短为好。战争时期固然需要短文章,但尤其需要有内容的文章。最不应该、最要反对的是言之无物的文章。演说也是一样,空话连篇言之无物的演说,是必须停止的。

(摘编自毛泽东《反对党八股》)

材料二:

我们的文艺工作者需要做自己的文艺工作,但是这个了解人熟悉人的工作却是第一位的工作。我们的文艺工作者对于这些,以前是一种什么情形呢?我说以前是不熟,不懂,英雄无用武之地。什么是不熟?人不熟。文艺工作者同自己的描写对象和作品接受者不熟,或者简直生疏得很。我们的文艺工作者不熟悉工人,不熟悉农民,不熟悉士兵,也不熟悉他们的干部。什么是不懂?语言不懂,就是说,对于人民群众的丰富的生动的语言,缺乏充分的知识。许多文艺工作者由于自己脱离群众、生活空虚,当然也就不熟悉人民的语言,因此他们的作品不但显得语言无味,而且里面常常夹着一些生造出来的和人民的语言相对立的不三不四的词句。许多同志爱说“大众化”,但是什么叫做大众化呢?就是我们的文艺工作者的思想感情和工农兵大众的思想感情打成一片。而要打成一片,就应当认真学习群众的语言。如果连群众的语言都有许多不懂,还讲什么文艺创造呢?英雄无用武之地,就是说,你的一套大道理,群众不赏识。在群众面前把你的资格摆得越老,越像个“英雄”,越要出卖这一套,群众就越不买你的账。你要群众了解你,你要和群众打成一片,就得下决心,经过长期的甚至是痛苦的磨炼。

一切种类的文学艺术的源泉究竟是从何而来的呢?作为观念形态的文艺作品,都是一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物。革命的文艺,则是人民生活在革命作家头脑中的反映的产物。人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏,这是自然形态的东西,是粗糙的东西,但也是最生动、最丰富、最基本的东西;在这点上说,它们使一切文学艺术相形见绌,它们是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉。

(摘编自毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》)

材料三:

作家想在作品里,表现一个思想,创造一个人的形象,他的最基本的工具,便是语言(文字)。

有人把文学家的语言和画家的颜色相比,画家把一个颜色盆放在面前,红的、黄的、蓝的,画家又调配着这些颜色,画出五光十色的画。鲜艳夺目的,阴沉浓重的,愉快的人,或是悲愁的景物。但不会画的人,不会调配颜色的人,便连一个常见的萝卜也画不成功。

文学上的语言工作也是这样。生活里有无数的语言,各种名词、动词、形容词,等等。有人把这些语言放在自己的心里,把它们巧妙地真实地连结起来,便能表现人性、时代。也有人组织不好,语言贫乏,便连眼前一只猫捕住了老鼠的事,也说不清楚。

(摘编自孙犁《好的语言和坏的语言》)

下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.文章用“懒婆娘的裹脚,又长又臭”比喻读之令人生厌的党八股文章,对其文字冗长、内容空洞的文风进行了尖锐的批评。

B.“下决心不要群众看”“欺负幼稚的人,在他们中间散布坏影响,造成坏习惯”,这两句话深刻揭示了党八股文风的严重危害。

C.“要是我们的老爷写起来,那就不得了,起码得有几万字”这句话诙谐、幽默,对那些喜欢写长而空的文章的人进行了讽刺。

D.“我们应该研究一下文章怎样写得短些,写得精粹些”,作者提出这个主张的现实原因是现在是战争时期,打仗很多,工作繁忙。

2.下列对材料一论证的相关分析,不正确的一项是( )

A.文章多处运用设问和反问,引起人们对文风问题的关注思考,并把相关论述步步推向深入,显示了很强的逻辑力量。

B.文章将斯大林发表的一篇演说和《解放日报》上的一篇社论进行比较,意在肯定《解放日报》社论的写法,增强了文章的论证力量。

C.在论证过程中,文章多处运用人民群众口头流行的富有生活气息的歇后语、俗语等,深入浅出,把道理讲得通俗易懂。

D.文章举《资本论》的例子,意在说明写文章要看实际情形,关键是要言之有物,而不是都以短为好,这样使论证更加严密。

3.根据材料二、三的内容,下列说法不正确的一项是( )

A.材料二认为文艺工作者只要熟悉自己的描写对象和作品接受者,做好了解人、熟悉人这一工作,就能写出群众喜闻乐见的文艺作品。

B.材料二指出人民生活存在着最生动、最丰富、最基本的文学艺术原料的矿藏,是一切文学艺术取之不尽、用之不竭的唯一源泉。

C.材料三首先论述了语言在文学作品创作中的重要地位,如果用一句话概括,那就是:语言是表现思想、创造形象的最基本的工具。

D.材料三运用类比论证,把文学上的语言运用和画家的颜色调配进行类比,意在论证只有组织好、运用好语言,才能创作出优秀的作品。

4.请简要分析材料一的论证思路。

针对语言的学习和运用,材料二、三提出了哪些主张?请简要概述。

二、默写题

6、补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《劝学》中“_______________,_______________”两句,通过“木”与“金”的变化来进一步说明客观事物经过人工改造,可以改变原来的状况。

(2)《劝学》中“_______________,_______________”两句,点出君子要通过广泛学习和自省来提升自己。

(3)《劝学》中“_______________,_______________”两句,表明君子并非天资过人,只是他们善于利用外部条件来弥补自身的不足。

(4)《劝学》中“_______________,_______________”两句,与管仲《管子·形势解》中“海不辞水,故能成其大”两句表达的意思相同。

(5)儒家经典著作中论述“学与思”关系的名句很多,请写出连续两句“_______________,_______________”。

7、补写出下列句子中的空缺部分。

(1)韩愈《师说》中指出教师作用的句子是“_______________,_______________”。

(2)韩愈《师说》中,表明士大夫之族以地位、官位为借口拒绝从师学习的两句是“_______________,_______________”。

(3)韩愈在《师说》中阐述师生关系时,以“_______________,_______________”两句来说明领悟道理有早有晚、能力各有所长的师生观。

三、语言表达

4、阅读下面的文字,完成1~3题。

20世纪,鲁迅先生以一篇《拿来主义》为中外文化交流作出了指引。但是多年来,不少国人________,他们拒绝外来文化,对中国文化盲目自信。如果中国文化不能________,与国际接轨,中国势必重演清末闭关自守的悲剧。我国文化部门应适当开展外来文化宣传活动,促进外来文化引进。

(_________)。改革开放以来,不少国人盲目推崇外来文化,却对中国传统文化________。长此以往,我国的传统文化必将式微,民族自信心必将减弱,还何谈“输出”中国文化?文化部门与教育部门应积极采取活动,针对这一问题,在社会上营造出传承优秀传统文化的氛围浓郁起来,增强国人对传统文化的认同,增强国人的民族自信心。

文化的“拿来”“输出”与文化进步、世界交融、国家发展密切相关。如果不能平衡二者的关系,我们无法实现文化的可持续发展。现在,我们要以________的胸怀,合理吸收外来文化,同时将中国文化推向世界,帮助世界认识一个全新的中国。

8.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A.故步自封 与时俱进 不屑一顾 海纳百川

B.墨守成规 与时俱进 置之不顾 虚怀若谷

C.墨守成规 推陈出新 不屑一顾 虚怀若谷

D.故步自封 推陈出新 置之不顾 海纳百川

9.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.可见,“拿来”外来文化非常重要

B.外国重视将文化“输出”到中国

C.“输出”中国文化比“拿来”外来文化更重要

D.“输出”中国文化,需要建立民族自信

10.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.文化部门与教育部门应积极开展活动,针对这一问题,使社会上传承优秀传统文化的氛围浓郁起来

B.针对这一问题,文化部门与教育部门应积极开展活动,在社会上营造出传承优秀传统文化的浓郁氛围

C.文化部门与教育部门应针对这一问题,积极开展活动,营造出传承优秀传统文化的社会氛围浓郁起来

D.文化部门与教育部门应针对这一问题,积极采取活动,在社会上营造出传承优秀传统文化的浓郁氛围

5、阅读下面的文字,完成下题。

阅读,是属于一个人的寂静时光。读书的时候,人是专注的。因为你在聆听一些高贵的灵魂自言自语,不由自主地_____________。即使是读闲书,看到妙处,你也会忍不住拍案叫绝……

书是一座快乐的富矿,储存了大量的浓缩的欢愉因子。当你静夜抚卷的时候,那些因子如同香氛蒸腾,迷住了你的双眼。你便眉飞色舞,中了蛊似的笑了起来,独享其乐。读书让我们看见了天地间很多奥秘,而且还有更多奥秘让我们知道,不曾被人揭露,我们就不敢睥睨天下。你在书籍里看到了无休无止的时间流淌,你就不敢奢侈,不敢___________。

时光流逝,岁月不言。朝赏千篇,暮读万卷,______________尽在心间。生命在书墨中渲染,这种随心惬意的时光,仿佛古人隐居一般悠闲自乐,沉醉不拔。古人把书视为自己的情人、亲人,____________________,时时相亲,书成为他们生命中无法割舍的一部分。如明代政治家于谦在《观书》一诗中所云:“书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。眼前直下三千字,胸次全无一点尘。”最浪漫的事,莫过于与阅读长相厮守。

11.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.聚精会神 口若悬河 古往今来 朝夕相处

B.屏气敛息 口若悬河 古今中外 朝朝暮暮

C.聚精会神 口无遮拦 古今中外 朝夕相处

D.屏气敛息 口无遮拦 古往今来 朝朝暮暮

12.文中画框的部分有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.读书让我们知道了天地间很多奧秘,而且让我们知道还有更多奥秘,不曾被人揭露

B.读书让我们看见了天地间很多奧秘,而且让我们知道还有更多奥秘,不曾被人揭露

C.读书让我们知道了天地间很多奧秘,而且还有更多奥秘让我们知道,不曾被人揭露

D.读书让我们看见了天地间很多奧秘,而且还有更多奥秘让我们知道,不曾被人揭露

13.请指出文中画横线部分使用的修辞手法,并简要分析其构成和表达效果。

四、基础知识

14、下列对课文中相关古代文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.“须臾”,与时间词“未几”“俄而”“既而”“而已”“寻”都表示时间过了不久或者时间很短暂。

B.“江河”在古诗文中往往特指长江和黄河,还可引申为江山、国土。如今常用来指大河。

C.“跬步”,古代称跨出一脚为“跬”,跨出两脚为“步”,如《劝学》中的“故不积跬步,无以至千里”。

D.“黄泉”一词有两种释义,一指地下的泉水,一指人死后所住之地。在《劝学》中的解释为前者。

15、下列各组句子中,加粗虚词的意义和用法相同的是( )

A.风雨兴焉 寒暑易节,始一反焉

B.輮使之然也 非蛇鳝之穴无可寄托者

C.善假于物也 战于长勺

D. 吾尝终日而思矣 河曲智叟笑而止之曰

16、解释下列各句中加粗字的含义。

(1)闻:①声非加疾也,而闻者彰________________________

②不求闻达于诸侯________________________

③博闻强识________________________

(2)绝:①非能水也,而绝江河________________________

②率妻子邑人来此绝境________________________

③络绎不绝________________________

(3)假:①善假于物也________________________

②以是人多以书假余________________________

③乃悟前狼假寐________________________

17、下列各组句子中,加粗词的意义和用法相同的是( )

A.古之学者必有师 句读之不知,惑之不解

B.于其身也,则耻师焉 三人行,则必有我师

C.耻学于师 不拘于时,学于余

D.生乎吾前,其闻道也固先乎吾 夫庸知其年之先后生于吾乎

18、在下面一段文字横线处填入语句,衔接最恰当的一项是( )

一个人在创作和欣赏时所表现的趣味,大半由资禀性情、身世经历和传统习尚三个因素决定。_________,_________,_________。_________,_________,_________。这三层功夫就是通常所谓的学问修养,而纯正的趣味必定是学问修养的结果。

①它们的影响有好有坏

②我们应该根据固有的资禀性情加以磨砺陶冶

③接收多方的传统习尚而融会贯通

④这三者都是很自然地套在一个人的身上的

⑤不易也不必完全摆脱

⑥扩充身世经历而加以细心地体验

A.②③⑥④①⑤ B.②⑥③④⑤① C.④①⑤②⑥③ D.④⑤①②③⑥

参考答案

1.B

2.B

3.A

4.①首先指出党八股的第一条罪状——空话连篇,言之无物;②接着批判“长而空”的危害;③然后又指出“短而空”也不好;④最后得出结论——文章要言之有物(最不应该、最要反对的是言之无物的文章)。

5.①文艺工作者应走进人民群众,学习并运用他们丰富生动的语言;②用心揣摩生活中的语言;③组织好语言,把它们巧妙地真实地联结起来。

6

(1)故木受绳则直;金就砺则利

(2)君子博学而日参省乎己;则知明而行无过矣

(3)君子生非异也;善假于物也

(4)不积小流;无以成江海

(5)[示例一]吾尝终日而思矣;不如须臾之所学也

[示例二]学而不思则罔;思而不学则殆

7、

(1)师者;所以传道受业解惑也

(2)位卑则足羞;官盛则近谀

(3)闻道有先后;术业有专攻

4、

8.A;9.D;10.B;

5、

11.C

12.A

13.①运用了对偶的手法。②构成:字数相等,结构相同,内容相近;“朝”“暮”相对,“赏”“读”相对,“千篇”“万卷”相对。③表达效果:形式整齐,节奏感强,朗朗上口,有助于集中表现阅读内容的广泛与阅读带给人的惬意之感。

14.A

15.D

16.

(1)①动词,听见;②动词,闻名;③名词,见闻

(2)①动词,横渡;②形容词,僻远;③动词,断绝

(3)①动词,借助;②动词,借;③动词,假装。

17.C

18.C

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读