人教版部编(2019)高中语文选择性必修中册 《第一单元理论的价值》能力探究

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文选择性必修中册 《第一单元理论的价值》能力探究 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 114.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第一单元能力探究

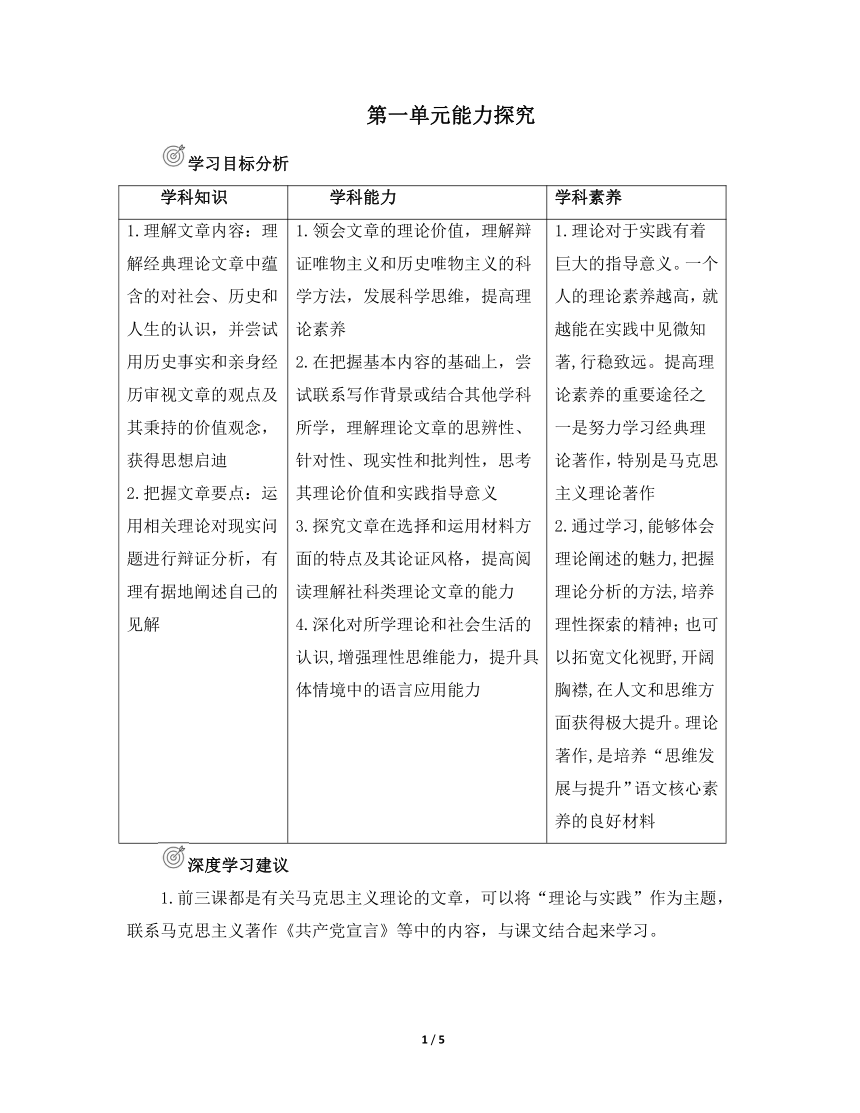

学习目标分析

学科知识 学科能力 学科素养

1.理解文章内容:理解经典理论文章中蕴含的对社会、历史和人生的认识,并尝试用历史事实和亲身经历审视文章的观点及其秉持的价值观念,获得思想启迪 2.把握文章要点:运用相关理论对现实问题进行辩证分析,有理有据地阐述自己的见解 1.领会文章的理论价值,理解辩证唯物主义和历史唯物主义的科学方法,发展科学思维,提高理论素养 2.在把握基本内容的基础上,尝试联系写作背景或结合其他学科所学,理解理论文章的思辨性、针对性、现实性和批判性,思考其理论价值和实践指导意义 3.探究文章在选择和运用材料方面的特点及其论证风格,提高阅读理解社科类理论文章的能力 4.深化对所学理论和社会生活的认识,增强理性思维能力,提升具体情境中的语言应用能力 1.理论对于实践有着巨大的指导意义。一个人的理论素养越高,就越能在实践中见微知著,行稳致远。提高理论素养的重要途径之一是努力学习经典理论著作,特别是马克思主义理论著作 2.通过学习,能够体会理论阐述的魅力,把握理论分析的方法,培养理性探索的精神;也可以拓宽文化视野,开阔胸襟,在人文和思维方面获得极大提升。理论著作,是培养“思维发展与提升”语文核心素养的良好材料

深度学习建议

1.前三课都是有关马克思主义理论的文章,可以将“理论与实践”作为主题,联系马克思主义著作《共产党宣言》等中的内容,与课文结合起来学习。

2.借鉴所学文章的结构、语言、论证方法,根据课文主题联系生活实际进行思考,选择国内外的相关热点问题,联系历史发展与当前时代背景,谈谈自己的看法,并完成一篇论文。

学科能力深度探究

信息提取能力和分析概括能力 论证分析文章内容

1.论点

(1)论点(需要证明什么)是正确、鲜明阐述作者观点的陈述句,是一篇文章的灵魂、统率。

(2) 任何一篇文章只有一个中心论点,一般可以有分论点。

(3)论点的位置有五个:文题、开头、文章段落开头,文章中间、结尾。

(4) 提出论点的方式:

①文章标题点明中心论点。

②文章开头提出中心论点。

③文章结尾归纳出中心论点。

④文章中间用某个承上启下的句子提出中心论点。

⑤文章没有直接提出中心论点,但始终围绕论点展开论述。

(5)有的论述文的论点在文章中用明确的语句表达出来,我们只要把它们找出来即可;有的则没有用明确的语句直接表述出来,需要读者自己去提取、概括。概括出的句子不应含有修辞等手法。值得注意的是,反问句与比喻句不能作为论点,必须是陈述句。

2.论据

论据(用什么来证明)是支撑论点的材料,是作者用来证明论点的理由和根据,分为事实论据和理论论据两种。

(1)事实论据(代表性的事例,确凿的数据,可靠的史实等):事实在议论文中论据作用十分明显,分析事实,看出道理,检验它与文章点在逻辑上是否一致。事实论据又包括事例和数据。

(2)理论论据:作为论据的理论总是读者比较熟悉的,或者是为社会普遍承认的,它们是对大量事实抽象、概括的结果。理论论据又包括名言警句、谚语格言以及作者的说理分析。

使用论据有几点要求。①确凿性。我们必须选择那些确凿的、典型的事实。引用经过实践检验的理论材料作为论据时,必须注意所引理论本身的精确含义。②典型性。引用的事例应该具有广泛的代表性,代表这一类事物的普遍特点和一般性质。③论据与论点的统一。论据是为了证明论点的,因此,两者联系应该紧密一致。

3.论证

论证(怎样来证明)是用严密论据来证明论点的过程。论证的目的在于揭示出论点和论据之间的内在逻辑关系。

论述文的论证一般分为立论和驳论两大类型。

(1)立论,是对一定的事件或问题从正面阐述作者的见解和主张的论证方法。

(2)驳论,是以有力的论据反驳别人错误论点的论证方式。有三种方法:反驳论点、反驳论据、反驳论证。由于议论文是由论点、论据、论证三部分有机构成的,因此驳倒了论据或论证,也就否定了论点,与直接反驳论点具有同样效果。一篇驳论文可以几种反驳方式结合起来使用,以加强反驳的力量和说服力:①反驳论点,即直接反驳对方论点本身的片面、虚假或谬误,这是驳论中最常用的方法。②反驳论据,即揭示对方论据的错误,以达到推倒对方论点的目的;因为错误的论据必定得出错误的论点。③反驳论证,即揭露对方在论证过程中的逻辑错误,如大前提、小前提与结论的矛盾,对方各论点之间的矛盾,论点与论据之间矛盾,等等。

立论和驳论都是一种证明,无非一个是从正面证明其正确,而另一个是从反面证明其错误。它们可以使用基本相同的论证方法。

4.主要论证思路

(1)提分解式:提出问题(论题、论点)、分析问题(展开论证)、解决问题( 得出结论)。

(2)驳论式:提出错误观点、批驳错误观点、提出正确观点。

学科能力针对训练

阅读下面的文字,完成后面的问题。

①从前我看文学作品,吸引注意力的是一般人所说的内容。如果文学作品的思想或情境本身引人入胜,我便觉得它好,根本不注意它的语言文字如何。反正语言是过河的桥,过了河,桥的好坏就不用管了。近年来我的习惯几乎完全变了。一篇文学作品到手,我第一步就留心它的语言。如果它在这方面有毛病,我对它的情感就冷淡了很多。我并非要求美丽的辞藻,存心装饰的文章甚至使我嫌恶;我所要求的是语言的精确妥帖,心里所要说的与手里所写出来的完全一致,不含糊,也不夸张,最适当的字句安排在最适当的位置。那一句话只有那一个说法,稍加增减更动,便不是那么一回事。

②语言做到这个地步,我对作者便有绝对的信心。从我自己的经验和对于文学作品的观察看来,这种精确妥帖的语言颇不是易事,它需要尖锐的敏感、极端的谨严和极艰苦的挣扎。一般人通常只是得过且过,到大致不差时便不再苛求。他们不了解在文学方面,差之毫厘往往谬以千里。文学的功用原在表现,如果写出来的和心里想说的不一致,那就无异于说谎,失去了表现的意义。一个作家如果不在语言精确妥帖上苛求,他不是根本不了解文学,就是缺乏艺术的良心。一个作家在语言方面既然可以苟且敷衍,他对于思想情感的洗练安排也就一定苟且敷衍。处处都苟且敷衍,他的作品如何能完美 这是我看重语言的理由之一。

③我得到这么一个看法,并不是完全拿科学头脑来看文学,硬要文学和数学一样,二加二必等于四。我细心体会阅读和写作的经验,觉得文学上的讲究大体是语言上的讲究,而语言的最大特点是精确妥帖。文学与数学不同的,依我看来,只有两点:一是心里所想的不同,数学是抽象的理,文学是具体的情境;一是语言的效果不同,数学直述,一字只有一字的意义,不能旁生枝节,文学暗示,一字可以有无穷的含蓄。穷到究竟,这还是因为所想的不同,理有固定的线索,情境是可变化可伸缩的。至于运用语言需要精确妥帖,使所说的恰是所想说的,文学与数学并无二致。

④人人都承认文学的功用在表现,不过究竟什么叫作“表现”,用这名词的人大半不深加考究。依一般的看法,表现是以形式表现内容。这话原来不错,但是什么是内容,什么是形式,又是一个纠纷的问题。中国旧有“意内言外”和“意在言先”的说法。照这样看,以“言”表现“意”,“意”就是内容,“言”就是形式。表现就是拿在外在后的“言”来翻译在内在先的“意有些人纵然不认为言就是形式,也至少认为形式是属于言的。许多文学理论上的误解都由此产生,我们须把它加以谨严分析。

(摘编自朱光潜《文学与语文》)

典例1 [思维发展与提升]下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A.文章第一段采用了比喻论证手法,把阅读语言比作过桥,过完桥就不去管它的好坏。

B.文章第三段运用对比手法,将文学的语言与数学的语言进行对比,论证文学语言的特点。

C.文章第四段先破后立,先阐述人们存在的错误观点,然后予以批驳,再亮出自己的观点。

D.文章先引出问题,然后进行分析,展开论证,在思路上环环相扣,逻辑严密,层次分明。

解析:本题考查分析文章结构和对文章思路的把握。解答此类题目,应先梳理文章的内容,圈出每段的中心句,把握文章的观点、论据,注意分析文章的思路,中心论点和分论点的关系,论点和论据之间的关系,论证方法的类型,重点考核为论点是否正确,论据证明的是什么观点和论证的方法。本题中,C项,“文章第四段先破后立,先阐述人们存在的错误观点,然后予以批驳,再亮出自己的观点”表述错误,文章第四段,没有先破后立,阐述的是某个纠纷问题,而不是错误观点。答案C

1 / 5

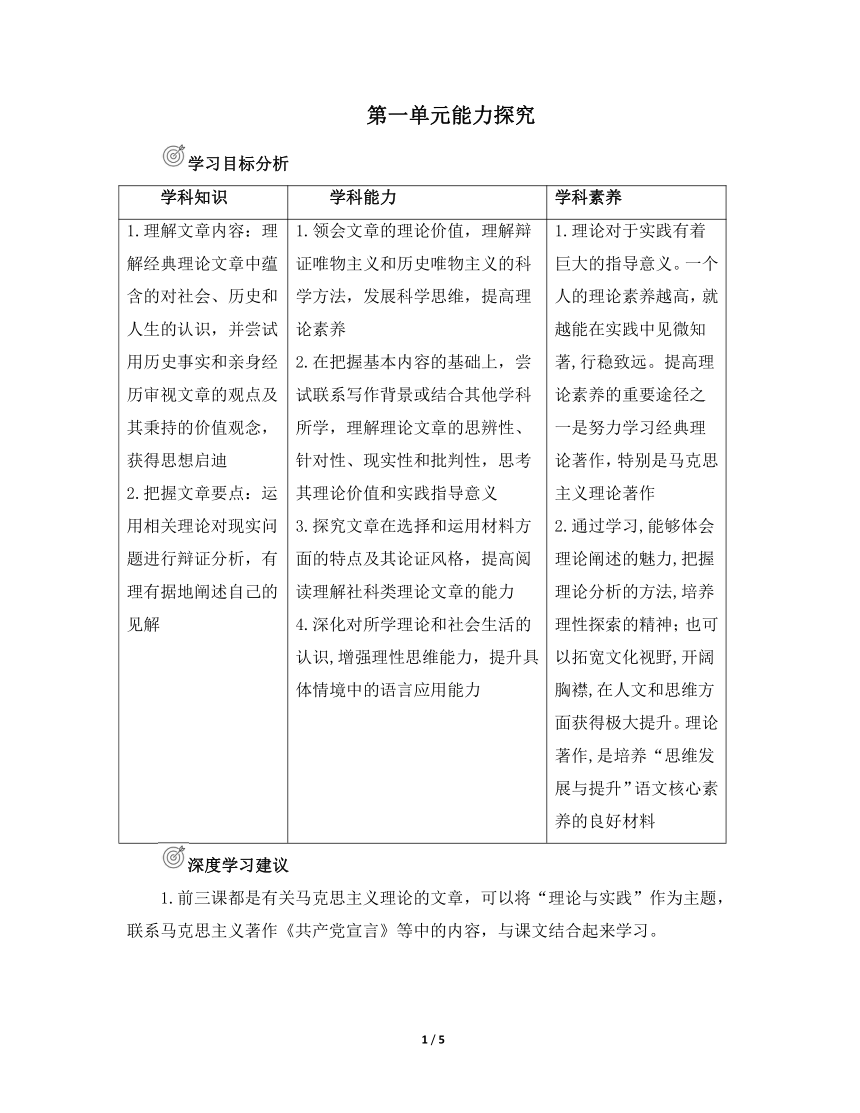

学习目标分析

学科知识 学科能力 学科素养

1.理解文章内容:理解经典理论文章中蕴含的对社会、历史和人生的认识,并尝试用历史事实和亲身经历审视文章的观点及其秉持的价值观念,获得思想启迪 2.把握文章要点:运用相关理论对现实问题进行辩证分析,有理有据地阐述自己的见解 1.领会文章的理论价值,理解辩证唯物主义和历史唯物主义的科学方法,发展科学思维,提高理论素养 2.在把握基本内容的基础上,尝试联系写作背景或结合其他学科所学,理解理论文章的思辨性、针对性、现实性和批判性,思考其理论价值和实践指导意义 3.探究文章在选择和运用材料方面的特点及其论证风格,提高阅读理解社科类理论文章的能力 4.深化对所学理论和社会生活的认识,增强理性思维能力,提升具体情境中的语言应用能力 1.理论对于实践有着巨大的指导意义。一个人的理论素养越高,就越能在实践中见微知著,行稳致远。提高理论素养的重要途径之一是努力学习经典理论著作,特别是马克思主义理论著作 2.通过学习,能够体会理论阐述的魅力,把握理论分析的方法,培养理性探索的精神;也可以拓宽文化视野,开阔胸襟,在人文和思维方面获得极大提升。理论著作,是培养“思维发展与提升”语文核心素养的良好材料

深度学习建议

1.前三课都是有关马克思主义理论的文章,可以将“理论与实践”作为主题,联系马克思主义著作《共产党宣言》等中的内容,与课文结合起来学习。

2.借鉴所学文章的结构、语言、论证方法,根据课文主题联系生活实际进行思考,选择国内外的相关热点问题,联系历史发展与当前时代背景,谈谈自己的看法,并完成一篇论文。

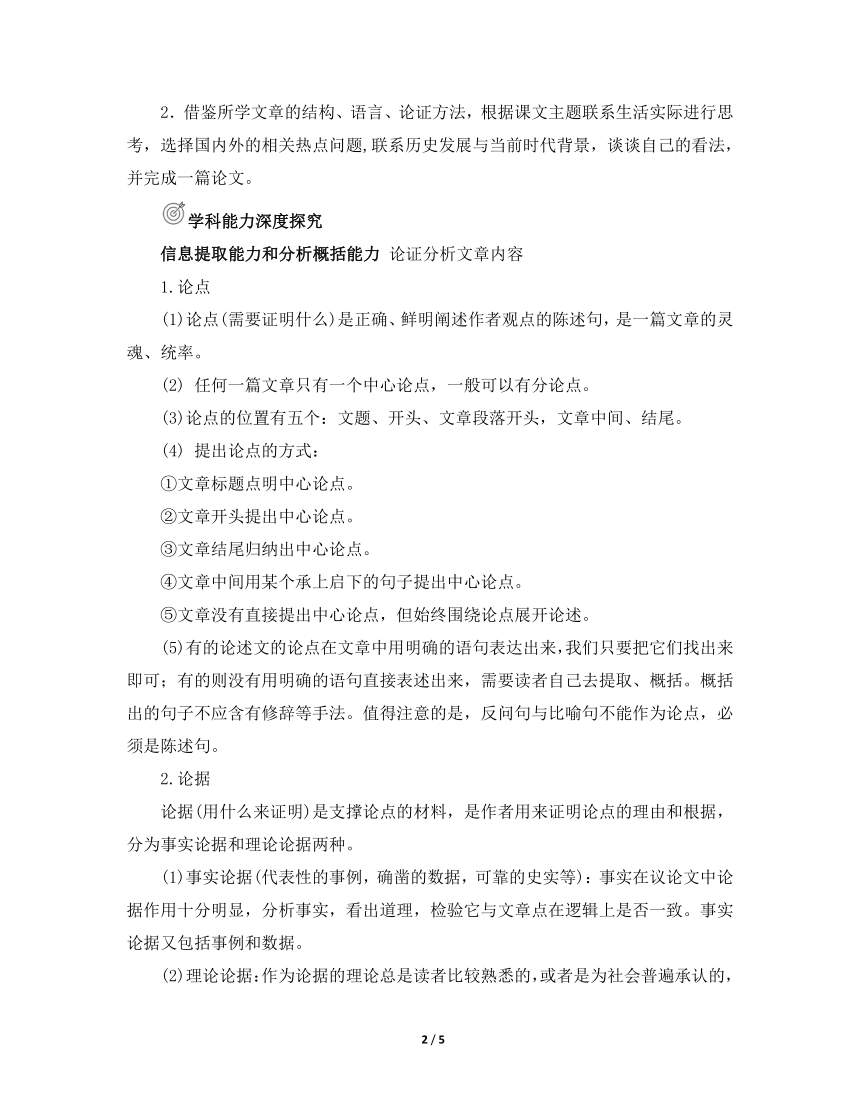

学科能力深度探究

信息提取能力和分析概括能力 论证分析文章内容

1.论点

(1)论点(需要证明什么)是正确、鲜明阐述作者观点的陈述句,是一篇文章的灵魂、统率。

(2) 任何一篇文章只有一个中心论点,一般可以有分论点。

(3)论点的位置有五个:文题、开头、文章段落开头,文章中间、结尾。

(4) 提出论点的方式:

①文章标题点明中心论点。

②文章开头提出中心论点。

③文章结尾归纳出中心论点。

④文章中间用某个承上启下的句子提出中心论点。

⑤文章没有直接提出中心论点,但始终围绕论点展开论述。

(5)有的论述文的论点在文章中用明确的语句表达出来,我们只要把它们找出来即可;有的则没有用明确的语句直接表述出来,需要读者自己去提取、概括。概括出的句子不应含有修辞等手法。值得注意的是,反问句与比喻句不能作为论点,必须是陈述句。

2.论据

论据(用什么来证明)是支撑论点的材料,是作者用来证明论点的理由和根据,分为事实论据和理论论据两种。

(1)事实论据(代表性的事例,确凿的数据,可靠的史实等):事实在议论文中论据作用十分明显,分析事实,看出道理,检验它与文章点在逻辑上是否一致。事实论据又包括事例和数据。

(2)理论论据:作为论据的理论总是读者比较熟悉的,或者是为社会普遍承认的,它们是对大量事实抽象、概括的结果。理论论据又包括名言警句、谚语格言以及作者的说理分析。

使用论据有几点要求。①确凿性。我们必须选择那些确凿的、典型的事实。引用经过实践检验的理论材料作为论据时,必须注意所引理论本身的精确含义。②典型性。引用的事例应该具有广泛的代表性,代表这一类事物的普遍特点和一般性质。③论据与论点的统一。论据是为了证明论点的,因此,两者联系应该紧密一致。

3.论证

论证(怎样来证明)是用严密论据来证明论点的过程。论证的目的在于揭示出论点和论据之间的内在逻辑关系。

论述文的论证一般分为立论和驳论两大类型。

(1)立论,是对一定的事件或问题从正面阐述作者的见解和主张的论证方法。

(2)驳论,是以有力的论据反驳别人错误论点的论证方式。有三种方法:反驳论点、反驳论据、反驳论证。由于议论文是由论点、论据、论证三部分有机构成的,因此驳倒了论据或论证,也就否定了论点,与直接反驳论点具有同样效果。一篇驳论文可以几种反驳方式结合起来使用,以加强反驳的力量和说服力:①反驳论点,即直接反驳对方论点本身的片面、虚假或谬误,这是驳论中最常用的方法。②反驳论据,即揭示对方论据的错误,以达到推倒对方论点的目的;因为错误的论据必定得出错误的论点。③反驳论证,即揭露对方在论证过程中的逻辑错误,如大前提、小前提与结论的矛盾,对方各论点之间的矛盾,论点与论据之间矛盾,等等。

立论和驳论都是一种证明,无非一个是从正面证明其正确,而另一个是从反面证明其错误。它们可以使用基本相同的论证方法。

4.主要论证思路

(1)提分解式:提出问题(论题、论点)、分析问题(展开论证)、解决问题( 得出结论)。

(2)驳论式:提出错误观点、批驳错误观点、提出正确观点。

学科能力针对训练

阅读下面的文字,完成后面的问题。

①从前我看文学作品,吸引注意力的是一般人所说的内容。如果文学作品的思想或情境本身引人入胜,我便觉得它好,根本不注意它的语言文字如何。反正语言是过河的桥,过了河,桥的好坏就不用管了。近年来我的习惯几乎完全变了。一篇文学作品到手,我第一步就留心它的语言。如果它在这方面有毛病,我对它的情感就冷淡了很多。我并非要求美丽的辞藻,存心装饰的文章甚至使我嫌恶;我所要求的是语言的精确妥帖,心里所要说的与手里所写出来的完全一致,不含糊,也不夸张,最适当的字句安排在最适当的位置。那一句话只有那一个说法,稍加增减更动,便不是那么一回事。

②语言做到这个地步,我对作者便有绝对的信心。从我自己的经验和对于文学作品的观察看来,这种精确妥帖的语言颇不是易事,它需要尖锐的敏感、极端的谨严和极艰苦的挣扎。一般人通常只是得过且过,到大致不差时便不再苛求。他们不了解在文学方面,差之毫厘往往谬以千里。文学的功用原在表现,如果写出来的和心里想说的不一致,那就无异于说谎,失去了表现的意义。一个作家如果不在语言精确妥帖上苛求,他不是根本不了解文学,就是缺乏艺术的良心。一个作家在语言方面既然可以苟且敷衍,他对于思想情感的洗练安排也就一定苟且敷衍。处处都苟且敷衍,他的作品如何能完美 这是我看重语言的理由之一。

③我得到这么一个看法,并不是完全拿科学头脑来看文学,硬要文学和数学一样,二加二必等于四。我细心体会阅读和写作的经验,觉得文学上的讲究大体是语言上的讲究,而语言的最大特点是精确妥帖。文学与数学不同的,依我看来,只有两点:一是心里所想的不同,数学是抽象的理,文学是具体的情境;一是语言的效果不同,数学直述,一字只有一字的意义,不能旁生枝节,文学暗示,一字可以有无穷的含蓄。穷到究竟,这还是因为所想的不同,理有固定的线索,情境是可变化可伸缩的。至于运用语言需要精确妥帖,使所说的恰是所想说的,文学与数学并无二致。

④人人都承认文学的功用在表现,不过究竟什么叫作“表现”,用这名词的人大半不深加考究。依一般的看法,表现是以形式表现内容。这话原来不错,但是什么是内容,什么是形式,又是一个纠纷的问题。中国旧有“意内言外”和“意在言先”的说法。照这样看,以“言”表现“意”,“意”就是内容,“言”就是形式。表现就是拿在外在后的“言”来翻译在内在先的“意有些人纵然不认为言就是形式,也至少认为形式是属于言的。许多文学理论上的误解都由此产生,我们须把它加以谨严分析。

(摘编自朱光潜《文学与语文》)

典例1 [思维发展与提升]下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A.文章第一段采用了比喻论证手法,把阅读语言比作过桥,过完桥就不去管它的好坏。

B.文章第三段运用对比手法,将文学的语言与数学的语言进行对比,论证文学语言的特点。

C.文章第四段先破后立,先阐述人们存在的错误观点,然后予以批驳,再亮出自己的观点。

D.文章先引出问题,然后进行分析,展开论证,在思路上环环相扣,逻辑严密,层次分明。

解析:本题考查分析文章结构和对文章思路的把握。解答此类题目,应先梳理文章的内容,圈出每段的中心句,把握文章的观点、论据,注意分析文章的思路,中心论点和分论点的关系,论点和论据之间的关系,论证方法的类型,重点考核为论点是否正确,论据证明的是什么观点和论证的方法。本题中,C项,“文章第四段先破后立,先阐述人们存在的错误观点,然后予以批驳,再亮出自己的观点”表述错误,文章第四段,没有先破后立,阐述的是某个纠纷问题,而不是错误观点。答案C

1 / 5