古诗词诵读《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》 2022-2023学年选择性必修上册高二语文精品课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》 2022-2023学年选择性必修上册高二语文精品课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-24 08:05:13 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》

教学目标

抓住关键词语,理解诗歌内容。

赏析词作白描、虚实相生的手法。

感悟苏轼对亡妻的凄婉的爱情与思念之情。

作者生平

苏轼字子瞻,号东坡居士,眉州眉山人,北宋著名文学家、书法家、画家。嘉祐二年(1057年),苏轼进士及第。宋神宗时在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。元丰三年(1080年),因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。宋哲宗即位后任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。宋高宗时追赠太师;宋孝宗时追谥“文忠”。

作者生平

苏轼是北宋中期文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得很高成就。诗清新豪健,与黄庭坚并称“苏黄”词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”散文豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。苏轼善书,“宋四家”之一;擅长文人画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。

作品有《东坡七集》《东坡易传》《东坡乐府》《潇湘竹石图卷》《枯木怪石图卷》等。

写作背景

苏轼21岁中进士,开始为宦生涯。宋神宗熙宁八年(乙卯年,公元1075年)因与王安石政见不和,自请外调,在密州做地方官。这时他已经40岁了,二十年仕途奔波沉浮,妻子亡故已十年。现实里的境遇,对亡妻依旧的一往情深,这年正月二十日夜,苏轼梦见亡妻王氏,便写下这首“有声当彻天,有泪当彻泉 ”(陈师道语)悼亡词。此时诗人四十岁,其妻王弗去世整十年。题目上“乙卯”,指的就是这一年。

文学常识

悼亡诗,古代诗歌题材之一,一般是丈夫追悼亡妻之作,始于西晋潘岳的《悼亡诗三首》。后题材扩大,现在广义的也指对亡故亲人或朋友表达追悼、哀思的诗歌。代表诗人有潘岳、元稹、李商隐、纳兰性德等。用词写悼亡,是苏轼的首创。

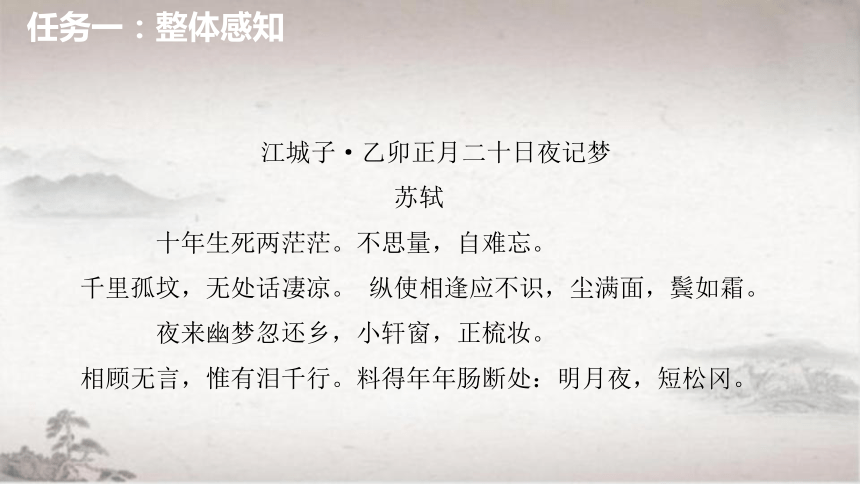

任务一:整体感知

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。

千里孤坟,无处话凄凉。 纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。

相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处:明月夜,短松冈。

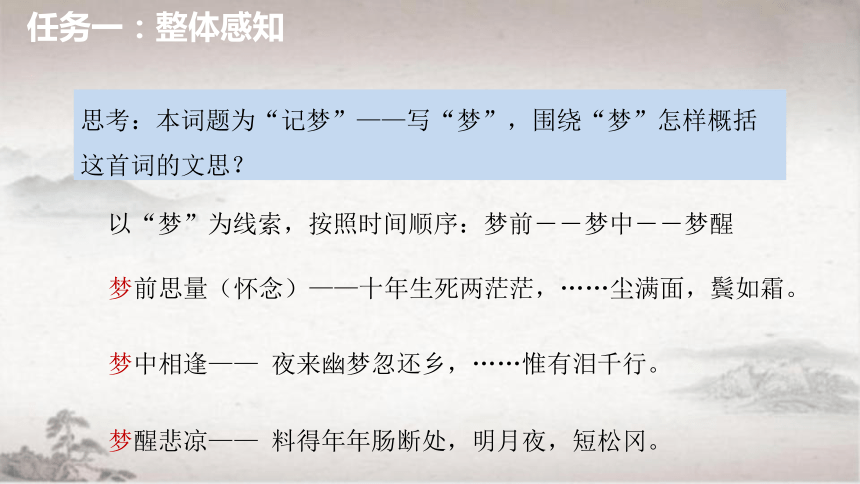

任务一:整体感知

以“梦”为线索,按照时间顺序:梦前――梦中――梦醒

思考:本词题为“记梦”——写“梦”,围绕“梦”怎样概括这首词的文思?

梦前思量(怀念)——十年生死两茫茫,……尘满面,鬓如霜。

梦中相逢—— 夜来幽梦忽还乡,……惟有泪千行。

梦醒悲凉—— 料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

任务二:品读赏析诗歌

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。 纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

译文:十年来生死相隔,双方茫然不相知。尽管不去想,却又实在难以忘怀。你的孤坟在千里之外的眉山,我到哪里去倾诉满心的凄凉?纵使相重逢,应该也不认识,我早已风尘满面,鬓发也白如霜。

任务二:品读赏析诗歌

思考:如何理解“两茫茫”?传达了怎样的情思?

“茫茫”二字传达出了一种莫可名状的空寂凄清之感。

“两茫茫”,就不只是讲诗人这一面的心情和感受,也同时包含了九泉之下的妻子在内。生者和死者,一样的情思,一样的哀绪。生死相隔,死者对人世是茫然无知了,而活着的人对逝者,也是同样的。恩爱夫妻,撒手永诀,时间倏忽,转瞬十年。这里将无知作有知写,虽系虚空悬想,却更见得夫妻二人生前相知相爱之深,死后刻骨相思之切,以及相思而不得相见之痛。

“两茫茫”所表现出凄婉、沉痛的感情,直笼罩全篇。

任务二:品读赏析诗歌

思考:词作明明是写了词人对亡妻的深切怀念,应该“常思量”才对,为什么词人又说“不思量,自难忘”,这样写是否矛盾?

“不思量,自难忘”,写生者对死者的思念。“不”初看自相矛盾,仔细领会,却是诗人的更深一层的情怀。

说不思量,即是思量。因为这种思念,既是一种有意识的每时每刻的思念,也是一种难以中断的无意识的思念,可谓“此情无计可消除”(李清照)所以是“不思量,自难忘”。

“不思量”不是真的不去思量,而是因为相思实在太苦,太伤人,故而不敢思量,故而不敢思量,但结果却是“自难忘”。——相思太苦、旧情难忘。

任务二:品读赏析诗歌

思考:如果坟近在身旁,就“有处”“话凄凉”?

死者在千里之外,没有昔日的伴侣近在咫尺相陪,九泉之下若有灵,连诉话凄凉的地方也没有。这该多么孤寂清冷!

作者通过生者与死者在时间与空间上的隔离,表达了对亡妻沉痛的思念以及永远不得相逢的遗恨。

任务二:品读赏析诗歌

思考:“纵使”一词有何作用?

通过假设把现实与梦幻混同起来。深沉、悲痛,而又无奈,表现了作者对亡妻的深切怀念,从想象中死者的反应方面,来衬托作者十年来(包括反对新法而乞求外调出京的三年生在内)所遭遇的不幸和世事的巨大变化。

任务二:品读赏析诗歌

思考:仅是因为时间过得太久,久到亲密的两个人不认识了吗?

其中蕴含着作者怎样的人生体验?

这十年,正是围绕王安石变法,革新派与守旧派的斗争愈演愈烈的时候。苏轼因反对王安石变法,在朝中受到排挤打压,因而请求出任地方官,先是通判杭州,三年后又移知密州。仕途坎坷,遭际不幸,转徙外地,艰辛备尝。可以说,跟妻子死别十年来的痛苦经历、感情,都含蕴在这六个字之中了。作此词时,苏轼年仅四十,说"鬓如霜"不无夸张,但我们也由此可见其生活之遭际挫折和心境之凄凉。

情感的风尘(思念亡妻的苦楚“为伊消得人憔悴”)

人生的风尘(仕途坎坷的艰辛“艰难苦恨烦霜鬓”)

任务二:品读赏析诗歌

思考:这首词是记梦,可文已至半却还没有写到梦境,为什么?上阙的内容在词中有什么作用?

铺垫作用。

上阙阐明了“自难忘”,但是“十年”漫长的时间,

“千里”广阔的空间,在这漫长广阔的时空之中,又隔阻着难以逾越的生死之间的界限,时、空、生死这种种界限难以跨越,那只好乞诸于梦中相会了。作者又怎能不倍增“无处话凄凉”的感叹呢?所以,上阙这四句为“记梦”作好了铺垫 。

任务二:品读赏析诗歌

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。

译文:晚上忽然在隐约的梦境中回到了故乡,卧室小窗前,你正对镜梳妆。彼此相看,却是一句话也说不出,只有一行行泪水流满面。

任务二:品读赏析诗歌

思考:“夜来幽梦忽还乡”一句中“忽”字有何妙处?

“忽”写出了梦中还乡的快捷,突出了梦境恍惚迷离的特点,与上阙“十年”“千里”漫长的时间及阔远的空间相照应,表现了作者似喜实悲的心情。

任务二:品读赏析诗歌

思考:词人期盼与亡妻相见,为什么在梦中见了,却又“相顾无言”?

十年死别,思念至苦,夫妻一旦相见,该有千种哀愁、万端感慨要向对方倾诉;万语千言,从何说起呢?无言胜过有言,万千思绪尽在其中了。语言又是那么的笨拙和苍白。感情的浓烈已不需语言来表示。将思念与感慨以“泪千行”来互诉衷肠。

“执手相看泪眼,竟无语凝噎”

“别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。”

“小轩窗,正梳妆”,看似梦境记实,实际是恩爱夫妻平居生活的生动写照。

任务二:品读赏析诗歌

料得年年肠断处:明月夜,短松冈。

译文:料想年复一年痛断柔肠的地方,那是荒郊寒夜冷月映照下,你坟墓孤栖的长着矮小松树的山岗。

任务二:品读赏析诗歌

思考:梦醒了,展现在作者脑海中的又是什么呢?

“明月夜,短松冈”营造了悲凉肠断的环境氛围。

诗人的思绪又回到了上阕的“千里孤坟”处。短松岗,即指王弗的墓地。诗人推想妻子的亡灵在年年的明月之夜,在遍植松树的坟地上,该是何等伤心断肠!

任务二:品读赏析诗歌

思考:《江城子》是一首感人至深的悼亡词。请想一想,词人是如何把现实和梦境交织起来抒写悼亡之情的?

梦是不真实的,它往往是做梦者内心活动的真实反映。就记梦一类作品而言,毋宁说更是作者郁塞沉积的思想感情的勃然兴发。

本诗以“梦前---梦中---梦醒”为时间线索,将“现实---梦境---现实”交织起来,抒发凄婉诚挚之情。

任务三:鉴赏写作手法

(1)以虚映实,虚中见实。

梦是虚幻的、缥缈的,然而梦中人的感情却显得那么真挚、深沉,实实在在。或者可以说,正是因为借助于梦境的虚幻与缥缈,才格外地显得情真意切。

(2)情感真挚,以情动人。

感情的表现,在梦前和梦中,前后一致;而随着入梦和梦醒,又一步步深化:死别相思苦;相思不见,无处话凄凉苦;积思成梦,幽梦话凄凉亦苦;梦醒而只剩得冷月松冈,则更苦。全词凄婉哀伤,出语悲苦,真可说是一字一泪!其强烈的艺术感染力就在于:以情动人。

任务三:鉴赏写作手法

(3)想象丰富、构思精巧。

作者从漫长的时间与广阔的空间之中来驰骋自己的想象,并把过去,眼前,梦境与未来融为统一的艺术整体,紧紧围绕“思量”、“难忘”四字展开描写。全词组织严密,一气呵成,又曲折跌宕,波澜起伏。上片八句写梦前的忆念及感情上的起伏,下片前五句写梦中的悲喜,末三句述梦后的喟叹。情节,有起有伏;感情,有悲有喜;极尽曲折变化之能事。

(4)白描手法

这是一首抒写真情实感的词作,语言极其朴素自然,真情实境,毫无雕琢的痕迹。这样质朴的语言又与不同的句式(三、四、五、七言)的交错使用相结合,使这首词既俊爽而又音响凄厉,恰当地表现出作者心潮激荡、勃郁不平的思想感情。

任务三:鉴赏写作手法

白描是诗歌的表现手法之一,即用最朴素最简练的文字描摹形象,不事辞藻雕饰,不加渲染烘托,它要求抓住描写对象的特征,如实地勾勒出人物、事物与景物的情态面貌。

任务三:鉴赏写作手法

从写人、状物、绘景中,显示白描技法的几个主要特点:

1、描写人物,不写背景,只突出主体。

“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”(《卖炭翁》白居易)

十四个字的肖像描写,不仅准确地表现了卖炭翁的职业和年龄特征,而且使人想到他的辛酸劳作和痛苦生活。用白描手法刻画人物,三言两语就能揭示人物的外貌、情态等,使读者如见其人。

2、叙写事件,不求细致,只求传神。

“父耕原上田,子属山下荒;六月禾未秀,官家已修仓。”

(《田家》聂夷中)全诗客观叙事,没有半句议论与抒情,却深刻地提示了农民深受苦难的根源。

任务三:鉴赏写作手法

3、状写景物,不尚华丽,务求朴实。

“日暮苍山远,天寒白屋贫。 柴门闻犬吠,风雪夜归人。”(《逢雪宿芙蓉山主人》刘长卿)苍山,风雪,白屋,柴门,犬吠,归人,层次分明,有远有近,有声有色,形成了“风雪夜归人”的画境;

《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》

教学目标

抓住关键词语,理解诗歌内容。

赏析词作白描、虚实相生的手法。

感悟苏轼对亡妻的凄婉的爱情与思念之情。

作者生平

苏轼字子瞻,号东坡居士,眉州眉山人,北宋著名文学家、书法家、画家。嘉祐二年(1057年),苏轼进士及第。宋神宗时在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。元丰三年(1080年),因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。宋哲宗即位后任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。宋高宗时追赠太师;宋孝宗时追谥“文忠”。

作者生平

苏轼是北宋中期文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得很高成就。诗清新豪健,与黄庭坚并称“苏黄”词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”散文豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。苏轼善书,“宋四家”之一;擅长文人画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。

作品有《东坡七集》《东坡易传》《东坡乐府》《潇湘竹石图卷》《枯木怪石图卷》等。

写作背景

苏轼21岁中进士,开始为宦生涯。宋神宗熙宁八年(乙卯年,公元1075年)因与王安石政见不和,自请外调,在密州做地方官。这时他已经40岁了,二十年仕途奔波沉浮,妻子亡故已十年。现实里的境遇,对亡妻依旧的一往情深,这年正月二十日夜,苏轼梦见亡妻王氏,便写下这首“有声当彻天,有泪当彻泉 ”(陈师道语)悼亡词。此时诗人四十岁,其妻王弗去世整十年。题目上“乙卯”,指的就是这一年。

文学常识

悼亡诗,古代诗歌题材之一,一般是丈夫追悼亡妻之作,始于西晋潘岳的《悼亡诗三首》。后题材扩大,现在广义的也指对亡故亲人或朋友表达追悼、哀思的诗歌。代表诗人有潘岳、元稹、李商隐、纳兰性德等。用词写悼亡,是苏轼的首创。

任务一:整体感知

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。

千里孤坟,无处话凄凉。 纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。

相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处:明月夜,短松冈。

任务一:整体感知

以“梦”为线索,按照时间顺序:梦前――梦中――梦醒

思考:本词题为“记梦”——写“梦”,围绕“梦”怎样概括这首词的文思?

梦前思量(怀念)——十年生死两茫茫,……尘满面,鬓如霜。

梦中相逢—— 夜来幽梦忽还乡,……惟有泪千行。

梦醒悲凉—— 料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

任务二:品读赏析诗歌

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。 纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

译文:十年来生死相隔,双方茫然不相知。尽管不去想,却又实在难以忘怀。你的孤坟在千里之外的眉山,我到哪里去倾诉满心的凄凉?纵使相重逢,应该也不认识,我早已风尘满面,鬓发也白如霜。

任务二:品读赏析诗歌

思考:如何理解“两茫茫”?传达了怎样的情思?

“茫茫”二字传达出了一种莫可名状的空寂凄清之感。

“两茫茫”,就不只是讲诗人这一面的心情和感受,也同时包含了九泉之下的妻子在内。生者和死者,一样的情思,一样的哀绪。生死相隔,死者对人世是茫然无知了,而活着的人对逝者,也是同样的。恩爱夫妻,撒手永诀,时间倏忽,转瞬十年。这里将无知作有知写,虽系虚空悬想,却更见得夫妻二人生前相知相爱之深,死后刻骨相思之切,以及相思而不得相见之痛。

“两茫茫”所表现出凄婉、沉痛的感情,直笼罩全篇。

任务二:品读赏析诗歌

思考:词作明明是写了词人对亡妻的深切怀念,应该“常思量”才对,为什么词人又说“不思量,自难忘”,这样写是否矛盾?

“不思量,自难忘”,写生者对死者的思念。“不”初看自相矛盾,仔细领会,却是诗人的更深一层的情怀。

说不思量,即是思量。因为这种思念,既是一种有意识的每时每刻的思念,也是一种难以中断的无意识的思念,可谓“此情无计可消除”(李清照)所以是“不思量,自难忘”。

“不思量”不是真的不去思量,而是因为相思实在太苦,太伤人,故而不敢思量,故而不敢思量,但结果却是“自难忘”。——相思太苦、旧情难忘。

任务二:品读赏析诗歌

思考:如果坟近在身旁,就“有处”“话凄凉”?

死者在千里之外,没有昔日的伴侣近在咫尺相陪,九泉之下若有灵,连诉话凄凉的地方也没有。这该多么孤寂清冷!

作者通过生者与死者在时间与空间上的隔离,表达了对亡妻沉痛的思念以及永远不得相逢的遗恨。

任务二:品读赏析诗歌

思考:“纵使”一词有何作用?

通过假设把现实与梦幻混同起来。深沉、悲痛,而又无奈,表现了作者对亡妻的深切怀念,从想象中死者的反应方面,来衬托作者十年来(包括反对新法而乞求外调出京的三年生在内)所遭遇的不幸和世事的巨大变化。

任务二:品读赏析诗歌

思考:仅是因为时间过得太久,久到亲密的两个人不认识了吗?

其中蕴含着作者怎样的人生体验?

这十年,正是围绕王安石变法,革新派与守旧派的斗争愈演愈烈的时候。苏轼因反对王安石变法,在朝中受到排挤打压,因而请求出任地方官,先是通判杭州,三年后又移知密州。仕途坎坷,遭际不幸,转徙外地,艰辛备尝。可以说,跟妻子死别十年来的痛苦经历、感情,都含蕴在这六个字之中了。作此词时,苏轼年仅四十,说"鬓如霜"不无夸张,但我们也由此可见其生活之遭际挫折和心境之凄凉。

情感的风尘(思念亡妻的苦楚“为伊消得人憔悴”)

人生的风尘(仕途坎坷的艰辛“艰难苦恨烦霜鬓”)

任务二:品读赏析诗歌

思考:这首词是记梦,可文已至半却还没有写到梦境,为什么?上阙的内容在词中有什么作用?

铺垫作用。

上阙阐明了“自难忘”,但是“十年”漫长的时间,

“千里”广阔的空间,在这漫长广阔的时空之中,又隔阻着难以逾越的生死之间的界限,时、空、生死这种种界限难以跨越,那只好乞诸于梦中相会了。作者又怎能不倍增“无处话凄凉”的感叹呢?所以,上阙这四句为“记梦”作好了铺垫 。

任务二:品读赏析诗歌

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。

译文:晚上忽然在隐约的梦境中回到了故乡,卧室小窗前,你正对镜梳妆。彼此相看,却是一句话也说不出,只有一行行泪水流满面。

任务二:品读赏析诗歌

思考:“夜来幽梦忽还乡”一句中“忽”字有何妙处?

“忽”写出了梦中还乡的快捷,突出了梦境恍惚迷离的特点,与上阙“十年”“千里”漫长的时间及阔远的空间相照应,表现了作者似喜实悲的心情。

任务二:品读赏析诗歌

思考:词人期盼与亡妻相见,为什么在梦中见了,却又“相顾无言”?

十年死别,思念至苦,夫妻一旦相见,该有千种哀愁、万端感慨要向对方倾诉;万语千言,从何说起呢?无言胜过有言,万千思绪尽在其中了。语言又是那么的笨拙和苍白。感情的浓烈已不需语言来表示。将思念与感慨以“泪千行”来互诉衷肠。

“执手相看泪眼,竟无语凝噎”

“别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。”

“小轩窗,正梳妆”,看似梦境记实,实际是恩爱夫妻平居生活的生动写照。

任务二:品读赏析诗歌

料得年年肠断处:明月夜,短松冈。

译文:料想年复一年痛断柔肠的地方,那是荒郊寒夜冷月映照下,你坟墓孤栖的长着矮小松树的山岗。

任务二:品读赏析诗歌

思考:梦醒了,展现在作者脑海中的又是什么呢?

“明月夜,短松冈”营造了悲凉肠断的环境氛围。

诗人的思绪又回到了上阕的“千里孤坟”处。短松岗,即指王弗的墓地。诗人推想妻子的亡灵在年年的明月之夜,在遍植松树的坟地上,该是何等伤心断肠!

任务二:品读赏析诗歌

思考:《江城子》是一首感人至深的悼亡词。请想一想,词人是如何把现实和梦境交织起来抒写悼亡之情的?

梦是不真实的,它往往是做梦者内心活动的真实反映。就记梦一类作品而言,毋宁说更是作者郁塞沉积的思想感情的勃然兴发。

本诗以“梦前---梦中---梦醒”为时间线索,将“现实---梦境---现实”交织起来,抒发凄婉诚挚之情。

任务三:鉴赏写作手法

(1)以虚映实,虚中见实。

梦是虚幻的、缥缈的,然而梦中人的感情却显得那么真挚、深沉,实实在在。或者可以说,正是因为借助于梦境的虚幻与缥缈,才格外地显得情真意切。

(2)情感真挚,以情动人。

感情的表现,在梦前和梦中,前后一致;而随着入梦和梦醒,又一步步深化:死别相思苦;相思不见,无处话凄凉苦;积思成梦,幽梦话凄凉亦苦;梦醒而只剩得冷月松冈,则更苦。全词凄婉哀伤,出语悲苦,真可说是一字一泪!其强烈的艺术感染力就在于:以情动人。

任务三:鉴赏写作手法

(3)想象丰富、构思精巧。

作者从漫长的时间与广阔的空间之中来驰骋自己的想象,并把过去,眼前,梦境与未来融为统一的艺术整体,紧紧围绕“思量”、“难忘”四字展开描写。全词组织严密,一气呵成,又曲折跌宕,波澜起伏。上片八句写梦前的忆念及感情上的起伏,下片前五句写梦中的悲喜,末三句述梦后的喟叹。情节,有起有伏;感情,有悲有喜;极尽曲折变化之能事。

(4)白描手法

这是一首抒写真情实感的词作,语言极其朴素自然,真情实境,毫无雕琢的痕迹。这样质朴的语言又与不同的句式(三、四、五、七言)的交错使用相结合,使这首词既俊爽而又音响凄厉,恰当地表现出作者心潮激荡、勃郁不平的思想感情。

任务三:鉴赏写作手法

白描是诗歌的表现手法之一,即用最朴素最简练的文字描摹形象,不事辞藻雕饰,不加渲染烘托,它要求抓住描写对象的特征,如实地勾勒出人物、事物与景物的情态面貌。

任务三:鉴赏写作手法

从写人、状物、绘景中,显示白描技法的几个主要特点:

1、描写人物,不写背景,只突出主体。

“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”(《卖炭翁》白居易)

十四个字的肖像描写,不仅准确地表现了卖炭翁的职业和年龄特征,而且使人想到他的辛酸劳作和痛苦生活。用白描手法刻画人物,三言两语就能揭示人物的外貌、情态等,使读者如见其人。

2、叙写事件,不求细致,只求传神。

“父耕原上田,子属山下荒;六月禾未秀,官家已修仓。”

(《田家》聂夷中)全诗客观叙事,没有半句议论与抒情,却深刻地提示了农民深受苦难的根源。

任务三:鉴赏写作手法

3、状写景物,不尚华丽,务求朴实。

“日暮苍山远,天寒白屋贫。 柴门闻犬吠,风雪夜归人。”(《逢雪宿芙蓉山主人》刘长卿)苍山,风雪,白屋,柴门,犬吠,归人,层次分明,有远有近,有声有色,形成了“风雪夜归人”的画境;