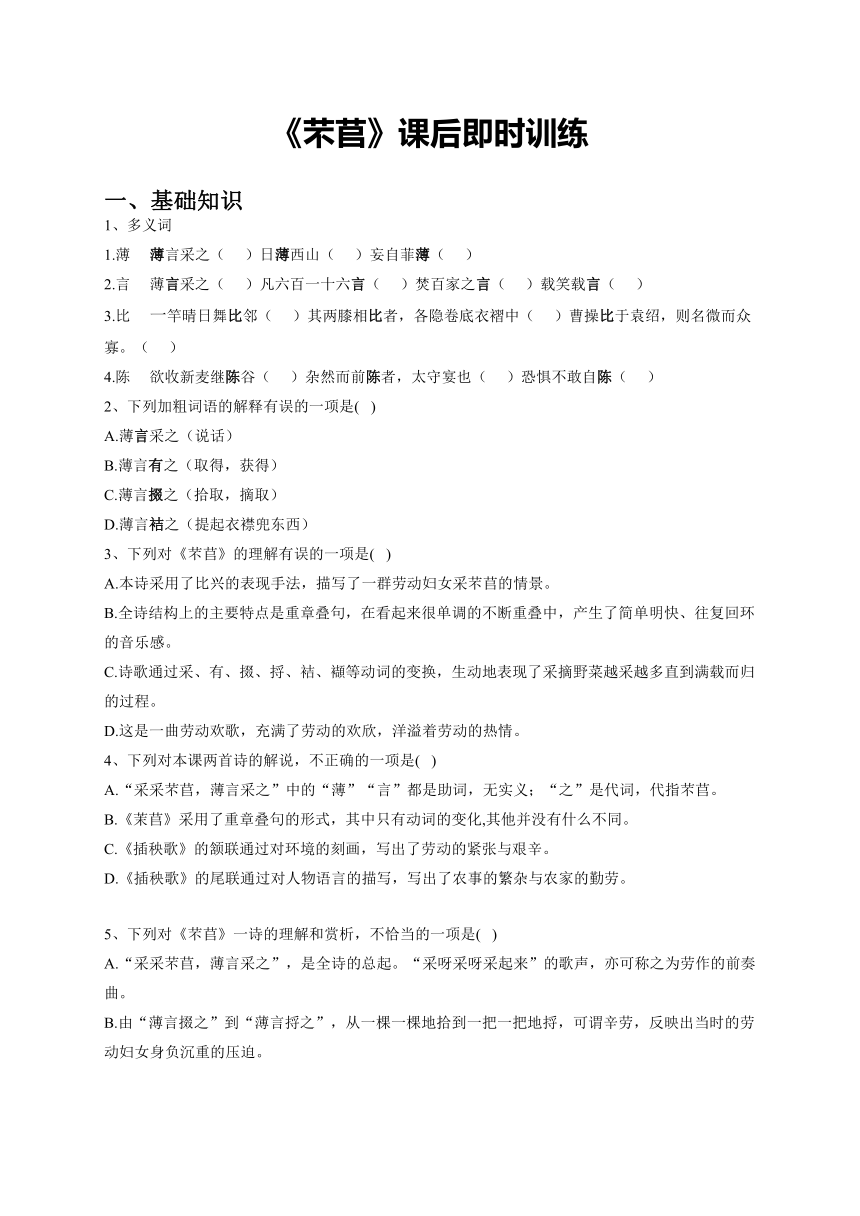

部编版必修上册6.1《芣苢》课后即时训练(附答案)

文档属性

| 名称 | 部编版必修上册6.1《芣苢》课后即时训练(附答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 30.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-24 09:45:18 | ||

图片预览

文档简介

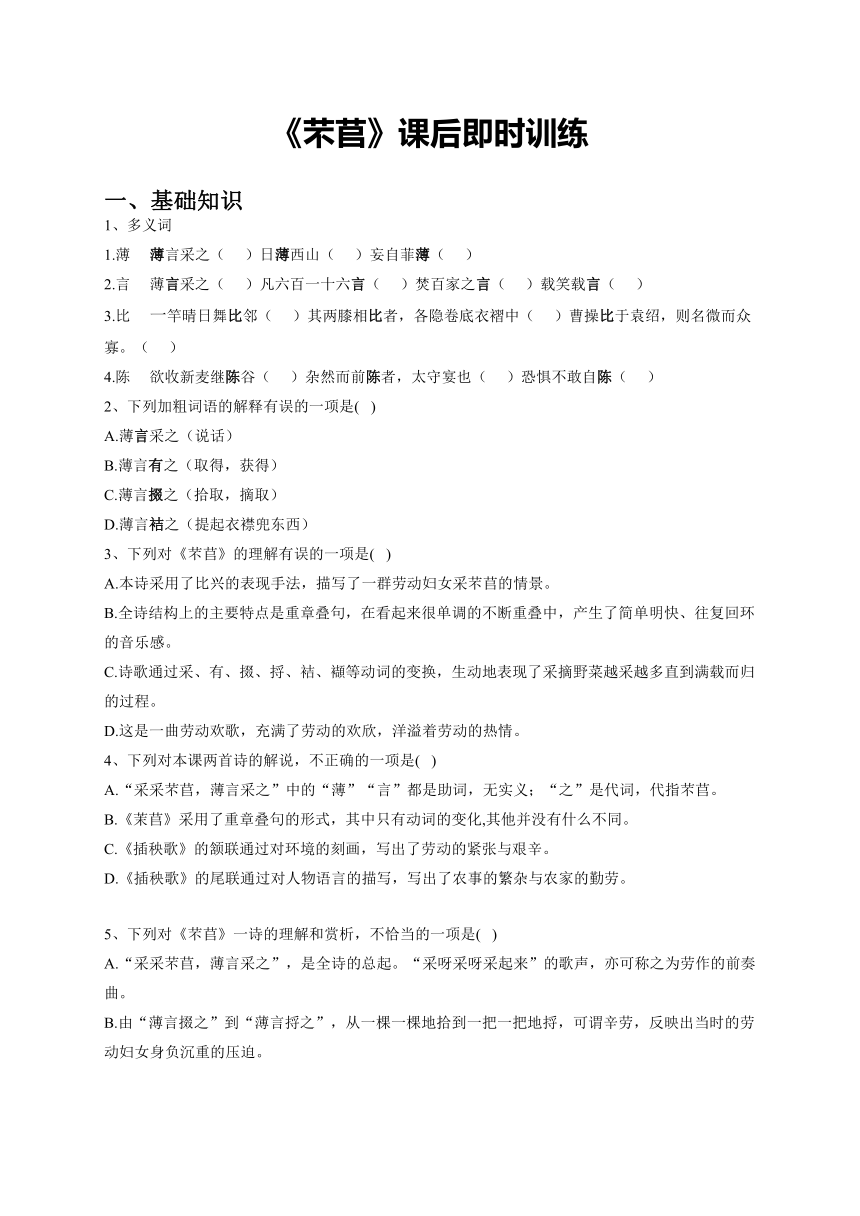

《芣苢》课后即时训练

一、基础知识

1、多义词

1.薄 薄言采之( )日薄西山( )妄自菲薄( )

2.言 薄言采之( )凡六百一十六言( )焚百家之言( )载笑载言( )

3.比 一竿晴日舞比邻( )其两膝相比者,各隐卷底衣褶中( )曹操比于袁绍,则名微而众寡。( )

4.陈 欲收新麦继陈谷( )杂然而前陈者,太守宴也( )恐惧不敢自陈( )

2、下列加粗词语的解释有误的一项是( )

A.薄言采之(说话)

B.薄言有之(取得,获得)

C.薄言掇之(拾取,摘取)

D.薄言袺之(提起衣襟兜东西)

3、下列对《芣苢》的理解有误的一项是( )

A.本诗采用了比兴的表现手法,描写了一群劳动妇女采芣苢的情景。

B.全诗结构上的主要特点是重章叠句,在看起来很单调的不断重叠中,产生了简单明快、往复回环的音乐感。

C.诗歌通过采、有、掇、捋、袺、襭等动词的变换,生动地表现了采摘野菜越采越多直到满载而归的过程。

D.这是一曲劳动欢歌,充满了劳动的欢欣,洋溢着劳动的热情。

4、下列对本课两首诗的解说,不正确的一项是( )

A.“采采芣苢,薄言采之”中的“薄”“言”都是助词,无实义;“之”是代词,代指芣苢。

B.《茉苢》采用了重章叠句的形式,其中只有动词的变化,其他并没有什么不同。

C.《插秧歌》的颔联通过对环境的刻画,写出了劳动的紧张与艰辛。

D.《插秧歌》的尾联通过对人物语言的描写,写出了农事的繁杂与农家的勤劳。

5、下列对《芣苢》一诗的理解和赏析,不恰当的一项是( )

A.“采采芣苢,薄言采之”,是全诗的总起。“采呀采呀采起来”的歌声,亦可称之为劳作的前奏曲。

B.由“薄言掇之”到“薄言捋之”,从一棵一棵地拾到一把一把地捋,可谓辛劳,反映出当时的劳动妇女身负沉重的压迫。

C.由“薄言袺之”到“薄言襭之”,是对收工时满载而归的叙写。此间有收获的满足,有对自身力量的欣赏,亦有与自然相融的愉悦。

D.《芣苢》一诗,将劳动者的精神和情绪自然地吟唱出来。从节奏、意境、韵味等方面,显示出相当高的艺术性和感染力。

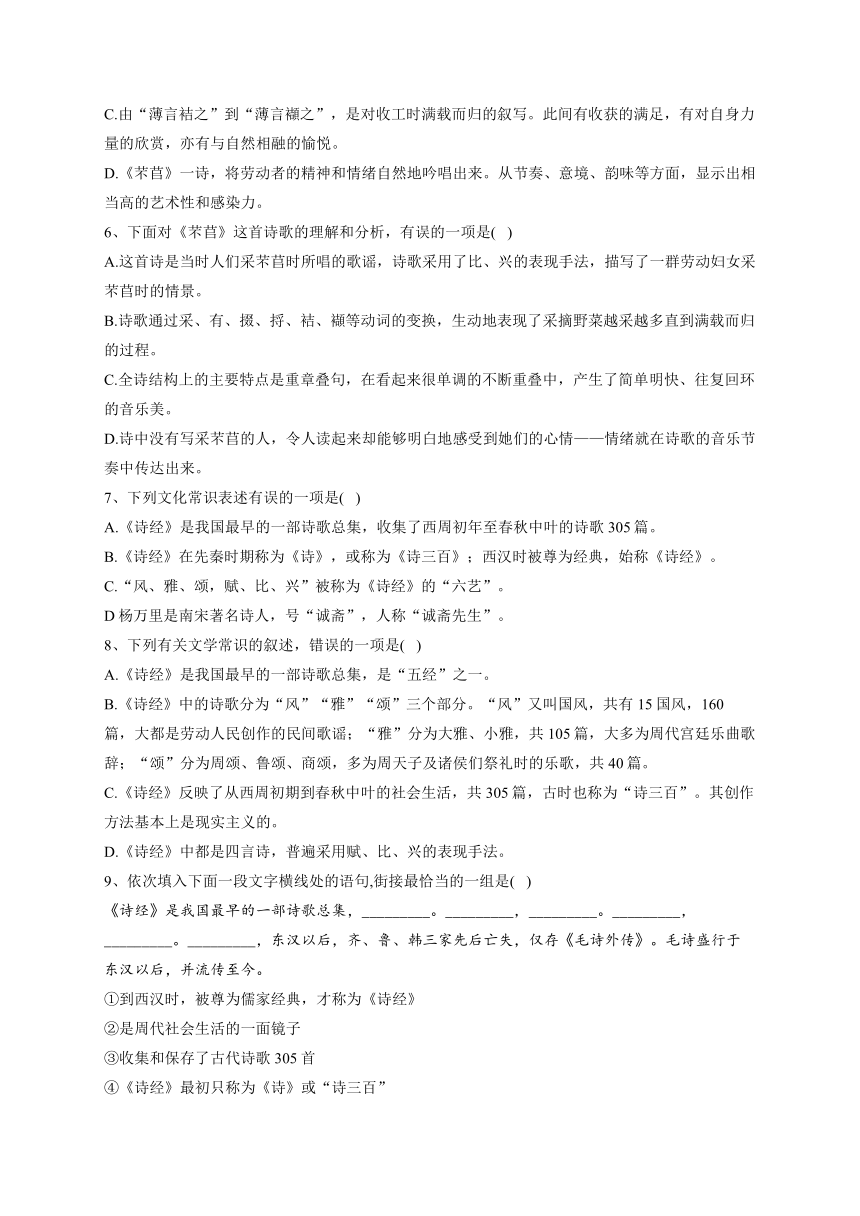

6、下面对《芣苢》这首诗歌的理解和分析,有误的一项是( )

A.这首诗是当时人们采芣苢时所唱的歌谣,诗歌采用了比、兴的表现手法,描写了一群劳动妇女采芣苢时的情景。

B.诗歌通过采、有、掇、捋、袺、襭等动词的变换,生动地表现了采摘野菜越采越多直到满载而归的过程。

C.全诗结构上的主要特点是重章叠句,在看起来很单调的不断重叠中,产生了简单明快、往复回环的音乐美。

D.诗中没有写采芣苢的人,令人读起来却能够明白地感受到她们的心情——情绪就在诗歌的音乐节奏中传达出来。

7、下列文化常识表述有误的一项是( )

A.《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶的诗歌305篇。

B.《诗经》在先秦时期称为《诗》,或称为《诗三百》;西汉时被尊为经典,始称《诗经》。

C.“风、雅、颂,赋、比、兴”被称为《诗经》的“六艺”。

D杨万里是南宋著名诗人,号“诚斋”,人称“诚斋先生”。

8、下列有关文学常识的叙述,错误的一项是( )

A.《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,是“五经”之一。

B.《诗经》中的诗歌分为“风”“雅”“颂”三个部分。“风”又叫国风,共有15国风,160篇,大都是劳动人民创作的民间歌谣;“雅”分为大雅、小雅,共105篇,大多为周代宫廷乐曲歌辞;“颂”分为周颂、鲁颂、商颂,多为周天子及诸侯们祭礼时的乐歌,共40篇。

C.《诗经》反映了从西周初期到春秋中叶的社会生活,共305篇,古时也称为“诗三百”。其创作方法基本上是现实主义的。

D.《诗经》中都是四言诗,普遍采用赋、比、兴的表现手法。

9、依次填入下面一段文字横线处的语句,街接最恰当的一组是( )

《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,_________。_________,_________。_________,_________。_________,东汉以后,齐、鲁、韩三家先后亡失,仅存《毛诗外传》。毛诗盛行于东汉以后,并流传至今。

①到西汉时,被尊为儒家经典,才称为《诗经》

②是周代社会生活的一面镜子

③收集和保存了古代诗歌305首

④《诗经》最初只称为《诗》或“诗三百”

⑤《诗经》是按“风”“雅”“颂”三部分编辑的

⑥汉代传授《诗经》的有齐、鲁、韩、毛四家

A.①⑥②⑤③④ B.②④①⑥⑤③ C.③④①⑤②⑥ D.④①②③⑤⑥

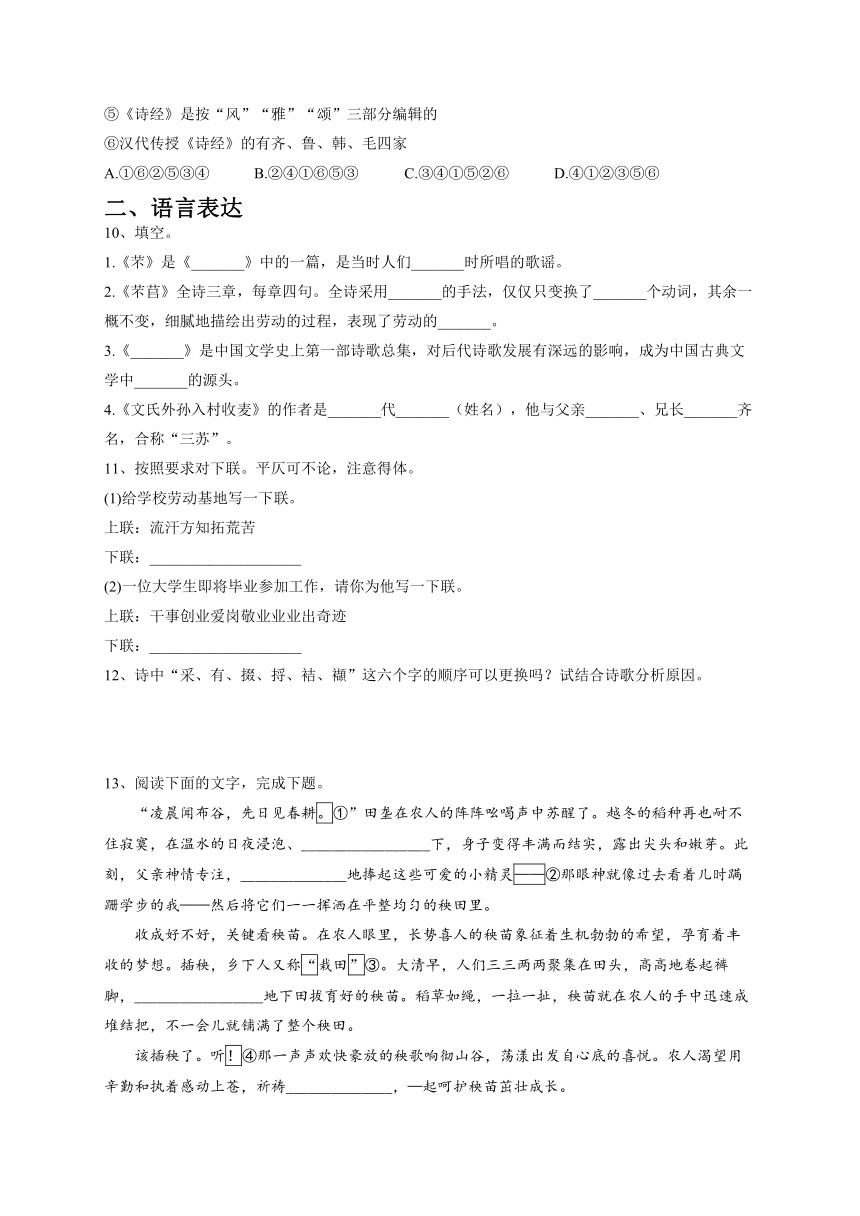

二、语言表达

10、填空。

1.《芣》是《_______》中的一篇,是当时人们_______时所唱的歌谣。

2.《芣苢》全诗三章,每章四句。全诗采用_______的手法,仅仅只变换了_______个动词,其余一概不变,细腻地描绘出劳动的过程,表现了劳动的_______。

3.《_______》是中国文学史上第一部诗歌总集,对后代诗歌发展有深远的影响,成为中国古典文学中_______的源头。

4.《文氏外孙入村收麦》的作者是_______代_______(姓名),他与父亲_______、兄长_______齐名,合称“三苏”。

11、按照要求对下联。平仄可不论,注意得体。

(1)给学校劳动基地写一下联。

上联:流汗方知拓荒苦

下联:____________________

(2)一位大学生即将毕业参加工作,请你为他写一下联。

上联:干事创业爱岗敬业业业出奇迹

下联:____________________

12、诗中“采、有、掇、捋、袺、襭”这六个字的顺序可以更换吗?试结合诗歌分析原因。

13、阅读下面的文字,完成下题。

“凌晨闻布谷,先日见春耕。①”田垄在农人的阵阵吆喝声中苏醒了。越冬的稻种再也耐不住寂寞,在温水的日夜浸泡、_________________下,身子变得丰满而结实,露出尖头和嫩芽。此刻,父亲神情专注,______________地捧起这些可爱的小精灵——②那眼神就像过去看着儿时蹒跚学步的我——然后将它们一一挥洒在平整均匀的秧田里。

收成好不好,关键看秧苗。在农人眼里,长势喜人的秧苗象征着生机勃勃的希望,孕育着丰收的梦想。插秧,乡下人又称“栽田”③。大清早,人们三三两两聚集在田头,高高地卷起裤脚,_________________地下田拔育好的秧苗。稻草如绳,一拉一扯,秧苗就在农人的手中迅速成堆结把,不一会儿就铺满了整个秧田。

该插秧了。听!④那一声声欢快豪放的秧歌响彻山谷,荡漾出发自心底的喜悦。农人渴望用辛勤和执着感动上苍,祈祷______________,—起呵护秧苗茁壮成长。

犁耙水响,秧歌嘹亮,转眼又到了春耕时节。如今,热闹喜人的载田场面也曾经随着时间的流逝而渐行渐远,古老的耕牛早已被现代化的农机取代。只是当有一天尝试着追寻生命的记忆时,才蓦然发现,那一棵棵小小秧苗在盛满乡愁的田垄里,依旧岁岁常绿,青春不老。

1.下列对画框处标点符号的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.①处句号放到双引号的后引号前面表明引用内容的结束。

B.②处破折号标示解释说明,改为冒号也是正确的。

C.③处引号与“‘五四’运动”中“五四”引号用法相同。

D.④处感叹号用在语气强烈的独词句后表示感情强烈。

2.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.催促 小心翼翼 争先恐后 风调雨顺

B.促使 谨小慎微 争先恐后 五谷丰登

C.催促 小心翼翼 奋起直追 五谷丰登

D.促使 谨小慎微 奋起直追 风调雨顺

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.热闹喜人的栽田场面也曾经随着时间的流逝而渐行渐远,古老的耕牛早已被农机的现代化取代。

B.古老的耕牛早已被现代化的农机取代,热闹喜人的栽田场面也曾经随着时间的流逝而渐行渐远。

C.曾经热闹喜人的栽田场面也随着时间的流逝而渐行渐远,古老的耕牛早已被现代化的农机取代。

D.古老的耕牛早已被现代化的农机取代,曾经热闹喜人的栽田场面也随着时间的流逝而渐行渐远。

三、诗歌鉴赏

14、十亩之间①

十亩之间兮,桑者闲闲兮,行,与子还兮。

十亩之外兮,桑者泄泄②兮,行,与子逝③兮。

[注]①选自《诗经·魏风》。②泄泄:舒畅和乐的样子。③逝:往,离开。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.在古代,采桑养蚕的工作多由女子承担。她们在采桑之中,收工之时,都要唱着歌儿,这首诗就是一首桑间行乐之歌。

B.这首诗运用白描手法,短短几句就勾勒出一幅清新的劳动图景,抒写了采桑人轻松愉快的劳动心情。

C.这首诗不仅写了桑园之大、桑树之多和女子们采桑时的悠闲快乐的情景,还具体描写了采桑的劳动,宛然一幅怡然悦目的图画。

D.这首诗内容简短朴素,语言明白如话,富有民歌风味,但又言浅意深,触及了普通劳动人民真实生活的一面,自然的生活气息浓厚。

2.本诗无一“乐”字,却处处透露了“桑者”的欢乐,结合文本分析本诗是如何艺术地表现“桑者”之乐的。

15、阅读下面这首诗,然后回答问题。

无 衣

《诗经·秦风》

岂曰无衣 与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇。

岂曰无衣 与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作。

岂曰无衣 与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.第一章是全诗的总领。为了“同仇”这个目标,所以才能“同袍”“同泽”“同裳”。

B.这首诗表达了同心协力、共同对敌的决心。反问句的使用,语气强烈,增强了诗句的艺术感染力。

C.或同穿一“袍”,或同穿一“泽”,或同穿一“裳”,这说明百姓们从军时贫穷“无衣”,表达了他们悲愤哀怨、无可奈何的感情。

D.全诗叙写了出征前战友相互勉励的情形,抒发了团结友爱、共御外侮的壮志豪情。

2.《诗经》主要运用赋、比、兴的表现手法,这首诗主要运用了其中的哪种手法?其作用是什么?

答:________________________________________________________________

16、阅读下面两首诗,完成1~2题。

桃夭

桃桃之夭夭①,灼灼②其华。之子③于归④,宜⑤其室家⑥。

桃之夭夭,有蕡⑦其实。之子于归,宜其家室。

桃之夭夭,其叶蓁蓁⑧。之子于归,宜其家人。

子衿

青青子衿⑨,悠悠⑩我心。纵我不往,子宁 不嗣音 ?

青青子佩 ,悠悠我思。纵我不往,子宁不来?

挑兮达兮 ,在城阙 兮。一日不见,如三月兮。

【注】①夭夭:花朵怒放,茂盛美丽,生机勃勃的样子。②灼灼:花朵色彩鲜艳如火,明亮鲜艳的样子。③之子:这位姑娘。④于归:姑娘出嫁。⑤宜:和顺、亲善。⑥室:谓夫妻所居。家:谓一门之内。⑦有蕡(fén):指桃实大而多。⑧蓁(zhēn)蓁:叶子茂密的样子。⑨衿:衣领。⑩悠悠:忧思不断的样子。 宁(nìng):岂,难道。 嗣(yí)音:寄传音讯。嗣,通“贻”,给、寄的意思。 佩:这里指系佩玉的绶带。 挑(tiāo)兮达(tà)兮:独自走来走去的样子。挑,也作“佻”。 城阙:城门两边的观楼。

1.下列对这两首诗赏析不恰当的一项是( )

A.这两首诗都选自《诗经》,《诗经》是中国最早的一部诗歌总集,它的内容分为风、雅、颂,表现手法为赋、比、兴,后人将之合称为《诗经》六义。

B.《子衿》全诗三章,采用倒叙手法,前两章以恋人的服饰借代恋人,自述怀人,可想见其相思萦怀之情。

C.《子衿》描写的是一个男子在等候他的恋人,主要运用了心理描写的方式,刻画了因恋人未到而惆怅幽怨的心情。

D.重章叠唱是《诗经》中常用的艺术形式,其作用是加深印象,深化主旨,增强诗的音乐性和节奏感,这两首诗都采用了这种形式。

2.《桃夭》是一首祝贺女子新婚的诗,试简要概括其三章内容。

17、阅读下面的诗歌,回答问题。

桃夭

《诗经》

桃之夭夭,灼灼其华。

之子于归①,宜其室家。

桃之夭夭,有蕡②其实。

之子于归,宜其家室。

桃之夭夭,其叶蓁蓁③。

之子于归,宜其家人。

【注】①归:出嫁。②蕡(fén):草木果实累累的样子。③蓁蓁(zhēn):草木茂盛的样子。

1.本诗在章法结构上采用了________的形式。

2.请从比兴手法运用的角度赏析全诗。

四、其他作文

18、我国最古老的诗集《诗经》中的作品,常常采用重章叠句的形式,即重复的几章间,意义和字面都只有少量改变,造成一唱三叹的效果。这是歌谣的一种特点,可以强化感情的抒发,在“国风”和“小雅”的民歌中使用最普遍,而在“颂”和“大雅”,以及“小雅”的政治诗中几乎没有。《诗经》中最典型的例子,如《芣苢》:“采采芣苢,薄言采之。采采芣苢,薄言有之。采采芣苢,薄言掇之。采采芣苢,薄言捋之。采采芣苢,薄言袺之。采采芣苢,薄言襭之。”

阅读下面的《关雎》一诗,试写一段文字,简述其运用重章叠句的妙处。400字左右。

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

参考答案

答案:

1.薄:助词,无实义;

动词,迫近;

动词,轻视、看不起

2.言:助词,无实义;

名词,字;

名词,著作,文章;

动词,说

3.比:动词,并列,排列;

动词,靠近;

动词,比较

4.陈:形容词,旧的;

动词,陈列;

动词,陈述;陈说

2、答案:A

解析:言:助词,无实义。

3、答案:A

解析:A项,“本诗采用了比兴的表现手法”错误,诗歌开头说“采采芣苢,薄言采之”,开篇就是说采芣苢,并没有用他物起兴。

4、答案:A

解析:“之”也是助词,无实义。

5、答案:B

解析:“反映出当时的劳动妇女身负沉重的压迫”于文无据,属主观猜测。

6、答案:A

解析:诗歌没有用比、兴的手法,全诗用的是“赋”的手法。

7、答案:C

解析:“六艺”应为“六义”。

8、答案:D

解析:《诗经》以四言为主,兼有杂言。

9、答案:C

解析:从语段横线后的“东汉以后,齐、鲁、韩三家先后亡失”来看,横线处的最后一空应填⑥,据此排除A、B两项;正因为《诗经》“收集和保存了古代诗歌305首”,才会有“诗三百”的称谓,故③应在④前,据此排除D项。故选C。

10、答案:

1.诗经;采芣苢

2.重章叠句;六;欢乐

3.诗经;现实主义

4.宋;苏辙;苏洵;苏轼

11、答案:

(1)[示例一]奋斗才懂幸福甜

[示例二]劳动更悟收获甜

(2)[示例一]潜心谋事精心做事事事成辉煌

[示例二]修身齐家积善成家家家谋幸福

解析:本题考查语言表达准确的能力。解答此题,首先应明确对联的基本要求:上下联字数相同,词性一致,结构相同,平仄相合,内容相关。因题干中点明平仄可不论,故拟写时可不考虑平仄。拟写时,要特别注意词语的对仗,重点注意第二副对联的第四个字、第八个字和第九、十个字要相同。从内容上看,第一副对联要紧扣“劳动”,第二副对联要紧扣“工作”。

12、答案:不能。这首诗用句连贯,是按劳动情景的推进来写的。人们从一开始的呼朋引伴“采之”“有之”,拉开了劳动的序幕,之后,到一片片“掇之”,一把把“捋之”,再到手提衣襟“袺之”,掖起衣襟“襭之”,这是一个由少到多、由慢到快的完整劳动过程,即越采越多,直至满载而归,所以顺序不能更换。

13、答案:

1.B

2.A

3.D

解析:

1.本题考查正确使用标点符号的能力。B项,说法错误,②处的破折号标示插入语,不能改为冒号。

2.本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。先看第二空:“小心翼翼”原形容严肃虔敬的样子,现用来形容举动十分谨慎,丝毫不敢疏忽;“谨小慎微”指对琐细的事情过分小心谨慎,以致流于畏缩。根据语境“神情专注”“捧起这些可爱的小精灵”可知,语境是写父亲的小心,应选用“小心翼翼”,据此排除B、D两项。再看第三空:“争先恐后”指争着向前,唯恐落后;“奋起直追”指振作起来,紧追上去。根据语境可知,此处是形容农人纷纷下田拔育好的秧苗的热闹场面,并无已经落后,需要追赶他人之意,应选用“争先恐后”,据此排除C项。故选A。

3.本题考查辨析并修改病句的能力。文中画横线的句子有两处语序不当的语病:一是定语位置不当,“曾经”应该修饰“热闹喜人的栽田场面”,应放到“热闹喜人”前面,据此排除A、B两项;二是分句顺序不当,应先说“古老的耕牛”“被取代”,再说“栽田场面”“渐行渐远”,据此排除C项。故选D。

14、答案:

1.C

2.①运用叠词表现快乐。“闲闲”“泄泄”,节奏明快,写出了采桑姑娘的悠闲欢乐。②运用语气词“兮”字,使全诗舒缓而轻松。“兮”字里,包含了紧张的劳动结束后轻松而舒缓的喘息,也包含了面对一天的劳动成果满意而愉快的感叹。③重章叠唱,回环往复。以轻松的旋律,表达愉悦的心情。

解析:1.本题考查鉴赏古代诗歌的能力。C项,“还具体描写了采桑的劳动”错误。这首诗没有具体描写采桑劳动的情景,“桑者闲闲兮”“桑者泄泄兮”是描写采桑姑娘劳动的心情。

2.本题考查鉴赏古代诗歌的表达技巧的能力。“闲闲”“泄泄”写春日田野间,采桑女三三两两,悠闲愉快的采桑景况,由此得出本诗运用叠词表现快乐。诗的每句后面都用了语气词“兮”字,这就很自然地拖长了语调,表现出一种舒缓而轻松的心情。全诗六句,“十亩……兮,桑者……兮,行,与子……兮”,重章叠唱,以轻松的旋律,表达愉悦的心情。诗句与诗境、语调与心情,达到了完美的统一。

15、答案:

1.C

2.主要运用了“赋”的表现手法。在铺陈复唱中直接表现战士们共同对敌、奔赴战场的高昂情绪,一层更进一层地揭示战士们崇高的内心世界。

解析:1.“这说明百姓们从军时……的感情”分析有误,这首诗表现的是百姓宁可“同袍”“同泽”“同裳”也要奔赴战场,共同杀敌,誓死卫国的精神。

2.“比”是打比方,“兴”是先言他物以引起所咏之物,本诗中显然不具备这两个特点,因而是“赋”的手法;赋即铺陈排比,本诗反复吟唱“同袍”“同泽”“同裳”,描写作战前的准备“修我戈矛”“修我矛戟”“修我甲兵”等,并用“同仇”“偕作”“偕行”等词表达一起奔赴战场的慷慨激昂之情,让情绪一层比一层深,体现出高昂的士气。

16、答案:

1.C;

2.第一章重点写“花”,以灼灼桃花衬托新婚女子的青春美丽,并预示婚姻的美满幸福。第二章重点写“实”,以桃的硕大且多,象征新娘嫁过去之后会多子多孙。第三章重点写“叶”,以桃叶的茂密,象征新娘嫁过去之后,家族兴旺发达。

解析:1.C项,“《子衿》描写的是一个男子在等候他的恋人”错误,“男子”不对,从诗歌内容来看,应该是“女子”等候她的恋人。故选C项。

2.《桃夭》重点写桃花,这是以鲜艳的桃花比喻新娘的年轻娇媚。第一章,“灼灼其华”,可以说桃花已经明艳到了极致,从比喻本体和喻体的关系上看,这里所写的是鲜嫩的桃花,桃花纷纷绽蕊,而经过打扮的新娘此刻既兴奋又羞涩,两颊飞红,真有人面桃花两相辉映的韵味,诗中既写景又写人,“之子于归,宜其室家”应是对女子婚姻美满幸福的预示。第二章重点写果实,桃花开后,自然结果。诗中说桃树果实累累,桃子结得又肥又大,这象征着新娘早生贵子,儿孙满堂,是对新娘婚后的祝愿。第三章重点写桃叶,以桃叶的茂盛祝愿新娘家庭兴旺发达,以桃树枝头的累累硕果和桃树枝叶的茂密成荫,来象征新娘婚后生活美满幸福。考生围绕这些内容进行概括即可。

17、答案:

1.重章叠句

2.以“桃之夭夭”起兴,通过铺垫和渲染,热烈真挚地表达了对新娘的赞美和祝福。以桃设比,通过对桃花、桃实、桃叶的描写,在赞美新娘美丽贤淑的同时,从不同的角度祝福新娘婚后夫妻和睦、家族兴旺。联想巧妙,形象鲜明,意趣盎然。

18、答案:

【写作示例】

(1)表现出诗歌形态的美感。这种美感表现在结构的精美齐整之上,表现在复沓的章法之上,表现在句子的呼应之上。不仅如此,它还表现着一个微妙的情感故事,最后一章仍然在写君子对淑女的向往。君子求之而不得,以后的情形让人想象,表现出悠长的余味。

(2)表现出故事层次的美感。《关雎》讲述的是一个单纯美好的故事,着重于叙述事件,其明晰的层次为:“君子”见而爱上“窈窕淑女”,这里写的是思慕之情;“君子”梦寐以求“窈窕淑女”,这里写的是追恋之情;君子想象取悦淑女、向往得到“窈窕淑女”的情景,这里写的是喜悦之情。整首诗表现出来的是主人公层层递进的情感发展过程。

(3)表现出主人公抒情的美感。因为重章叠句,一唱三叹,诗歌就表现出回环往复的复沓之美。特别是第二章和第三章的反复歌咏,深化了诗歌的内容,渲染了深情的气氛,显现出了诗的节奏感、韵律感以及深长的韵味。反复咏唱之中,节奏似乎越来越快,强化了情感波澜的显现,表现出往复进行的抒情力度。

一、基础知识

1、多义词

1.薄 薄言采之( )日薄西山( )妄自菲薄( )

2.言 薄言采之( )凡六百一十六言( )焚百家之言( )载笑载言( )

3.比 一竿晴日舞比邻( )其两膝相比者,各隐卷底衣褶中( )曹操比于袁绍,则名微而众寡。( )

4.陈 欲收新麦继陈谷( )杂然而前陈者,太守宴也( )恐惧不敢自陈( )

2、下列加粗词语的解释有误的一项是( )

A.薄言采之(说话)

B.薄言有之(取得,获得)

C.薄言掇之(拾取,摘取)

D.薄言袺之(提起衣襟兜东西)

3、下列对《芣苢》的理解有误的一项是( )

A.本诗采用了比兴的表现手法,描写了一群劳动妇女采芣苢的情景。

B.全诗结构上的主要特点是重章叠句,在看起来很单调的不断重叠中,产生了简单明快、往复回环的音乐感。

C.诗歌通过采、有、掇、捋、袺、襭等动词的变换,生动地表现了采摘野菜越采越多直到满载而归的过程。

D.这是一曲劳动欢歌,充满了劳动的欢欣,洋溢着劳动的热情。

4、下列对本课两首诗的解说,不正确的一项是( )

A.“采采芣苢,薄言采之”中的“薄”“言”都是助词,无实义;“之”是代词,代指芣苢。

B.《茉苢》采用了重章叠句的形式,其中只有动词的变化,其他并没有什么不同。

C.《插秧歌》的颔联通过对环境的刻画,写出了劳动的紧张与艰辛。

D.《插秧歌》的尾联通过对人物语言的描写,写出了农事的繁杂与农家的勤劳。

5、下列对《芣苢》一诗的理解和赏析,不恰当的一项是( )

A.“采采芣苢,薄言采之”,是全诗的总起。“采呀采呀采起来”的歌声,亦可称之为劳作的前奏曲。

B.由“薄言掇之”到“薄言捋之”,从一棵一棵地拾到一把一把地捋,可谓辛劳,反映出当时的劳动妇女身负沉重的压迫。

C.由“薄言袺之”到“薄言襭之”,是对收工时满载而归的叙写。此间有收获的满足,有对自身力量的欣赏,亦有与自然相融的愉悦。

D.《芣苢》一诗,将劳动者的精神和情绪自然地吟唱出来。从节奏、意境、韵味等方面,显示出相当高的艺术性和感染力。

6、下面对《芣苢》这首诗歌的理解和分析,有误的一项是( )

A.这首诗是当时人们采芣苢时所唱的歌谣,诗歌采用了比、兴的表现手法,描写了一群劳动妇女采芣苢时的情景。

B.诗歌通过采、有、掇、捋、袺、襭等动词的变换,生动地表现了采摘野菜越采越多直到满载而归的过程。

C.全诗结构上的主要特点是重章叠句,在看起来很单调的不断重叠中,产生了简单明快、往复回环的音乐美。

D.诗中没有写采芣苢的人,令人读起来却能够明白地感受到她们的心情——情绪就在诗歌的音乐节奏中传达出来。

7、下列文化常识表述有误的一项是( )

A.《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶的诗歌305篇。

B.《诗经》在先秦时期称为《诗》,或称为《诗三百》;西汉时被尊为经典,始称《诗经》。

C.“风、雅、颂,赋、比、兴”被称为《诗经》的“六艺”。

D杨万里是南宋著名诗人,号“诚斋”,人称“诚斋先生”。

8、下列有关文学常识的叙述,错误的一项是( )

A.《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,是“五经”之一。

B.《诗经》中的诗歌分为“风”“雅”“颂”三个部分。“风”又叫国风,共有15国风,160篇,大都是劳动人民创作的民间歌谣;“雅”分为大雅、小雅,共105篇,大多为周代宫廷乐曲歌辞;“颂”分为周颂、鲁颂、商颂,多为周天子及诸侯们祭礼时的乐歌,共40篇。

C.《诗经》反映了从西周初期到春秋中叶的社会生活,共305篇,古时也称为“诗三百”。其创作方法基本上是现实主义的。

D.《诗经》中都是四言诗,普遍采用赋、比、兴的表现手法。

9、依次填入下面一段文字横线处的语句,街接最恰当的一组是( )

《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,_________。_________,_________。_________,_________。_________,东汉以后,齐、鲁、韩三家先后亡失,仅存《毛诗外传》。毛诗盛行于东汉以后,并流传至今。

①到西汉时,被尊为儒家经典,才称为《诗经》

②是周代社会生活的一面镜子

③收集和保存了古代诗歌305首

④《诗经》最初只称为《诗》或“诗三百”

⑤《诗经》是按“风”“雅”“颂”三部分编辑的

⑥汉代传授《诗经》的有齐、鲁、韩、毛四家

A.①⑥②⑤③④ B.②④①⑥⑤③ C.③④①⑤②⑥ D.④①②③⑤⑥

二、语言表达

10、填空。

1.《芣》是《_______》中的一篇,是当时人们_______时所唱的歌谣。

2.《芣苢》全诗三章,每章四句。全诗采用_______的手法,仅仅只变换了_______个动词,其余一概不变,细腻地描绘出劳动的过程,表现了劳动的_______。

3.《_______》是中国文学史上第一部诗歌总集,对后代诗歌发展有深远的影响,成为中国古典文学中_______的源头。

4.《文氏外孙入村收麦》的作者是_______代_______(姓名),他与父亲_______、兄长_______齐名,合称“三苏”。

11、按照要求对下联。平仄可不论,注意得体。

(1)给学校劳动基地写一下联。

上联:流汗方知拓荒苦

下联:____________________

(2)一位大学生即将毕业参加工作,请你为他写一下联。

上联:干事创业爱岗敬业业业出奇迹

下联:____________________

12、诗中“采、有、掇、捋、袺、襭”这六个字的顺序可以更换吗?试结合诗歌分析原因。

13、阅读下面的文字,完成下题。

“凌晨闻布谷,先日见春耕。①”田垄在农人的阵阵吆喝声中苏醒了。越冬的稻种再也耐不住寂寞,在温水的日夜浸泡、_________________下,身子变得丰满而结实,露出尖头和嫩芽。此刻,父亲神情专注,______________地捧起这些可爱的小精灵——②那眼神就像过去看着儿时蹒跚学步的我——然后将它们一一挥洒在平整均匀的秧田里。

收成好不好,关键看秧苗。在农人眼里,长势喜人的秧苗象征着生机勃勃的希望,孕育着丰收的梦想。插秧,乡下人又称“栽田”③。大清早,人们三三两两聚集在田头,高高地卷起裤脚,_________________地下田拔育好的秧苗。稻草如绳,一拉一扯,秧苗就在农人的手中迅速成堆结把,不一会儿就铺满了整个秧田。

该插秧了。听!④那一声声欢快豪放的秧歌响彻山谷,荡漾出发自心底的喜悦。农人渴望用辛勤和执着感动上苍,祈祷______________,—起呵护秧苗茁壮成长。

犁耙水响,秧歌嘹亮,转眼又到了春耕时节。如今,热闹喜人的载田场面也曾经随着时间的流逝而渐行渐远,古老的耕牛早已被现代化的农机取代。只是当有一天尝试着追寻生命的记忆时,才蓦然发现,那一棵棵小小秧苗在盛满乡愁的田垄里,依旧岁岁常绿,青春不老。

1.下列对画框处标点符号的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.①处句号放到双引号的后引号前面表明引用内容的结束。

B.②处破折号标示解释说明,改为冒号也是正确的。

C.③处引号与“‘五四’运动”中“五四”引号用法相同。

D.④处感叹号用在语气强烈的独词句后表示感情强烈。

2.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.催促 小心翼翼 争先恐后 风调雨顺

B.促使 谨小慎微 争先恐后 五谷丰登

C.催促 小心翼翼 奋起直追 五谷丰登

D.促使 谨小慎微 奋起直追 风调雨顺

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.热闹喜人的栽田场面也曾经随着时间的流逝而渐行渐远,古老的耕牛早已被农机的现代化取代。

B.古老的耕牛早已被现代化的农机取代,热闹喜人的栽田场面也曾经随着时间的流逝而渐行渐远。

C.曾经热闹喜人的栽田场面也随着时间的流逝而渐行渐远,古老的耕牛早已被现代化的农机取代。

D.古老的耕牛早已被现代化的农机取代,曾经热闹喜人的栽田场面也随着时间的流逝而渐行渐远。

三、诗歌鉴赏

14、十亩之间①

十亩之间兮,桑者闲闲兮,行,与子还兮。

十亩之外兮,桑者泄泄②兮,行,与子逝③兮。

[注]①选自《诗经·魏风》。②泄泄:舒畅和乐的样子。③逝:往,离开。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.在古代,采桑养蚕的工作多由女子承担。她们在采桑之中,收工之时,都要唱着歌儿,这首诗就是一首桑间行乐之歌。

B.这首诗运用白描手法,短短几句就勾勒出一幅清新的劳动图景,抒写了采桑人轻松愉快的劳动心情。

C.这首诗不仅写了桑园之大、桑树之多和女子们采桑时的悠闲快乐的情景,还具体描写了采桑的劳动,宛然一幅怡然悦目的图画。

D.这首诗内容简短朴素,语言明白如话,富有民歌风味,但又言浅意深,触及了普通劳动人民真实生活的一面,自然的生活气息浓厚。

2.本诗无一“乐”字,却处处透露了“桑者”的欢乐,结合文本分析本诗是如何艺术地表现“桑者”之乐的。

15、阅读下面这首诗,然后回答问题。

无 衣

《诗经·秦风》

岂曰无衣 与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇。

岂曰无衣 与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作。

岂曰无衣 与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.第一章是全诗的总领。为了“同仇”这个目标,所以才能“同袍”“同泽”“同裳”。

B.这首诗表达了同心协力、共同对敌的决心。反问句的使用,语气强烈,增强了诗句的艺术感染力。

C.或同穿一“袍”,或同穿一“泽”,或同穿一“裳”,这说明百姓们从军时贫穷“无衣”,表达了他们悲愤哀怨、无可奈何的感情。

D.全诗叙写了出征前战友相互勉励的情形,抒发了团结友爱、共御外侮的壮志豪情。

2.《诗经》主要运用赋、比、兴的表现手法,这首诗主要运用了其中的哪种手法?其作用是什么?

答:________________________________________________________________

16、阅读下面两首诗,完成1~2题。

桃夭

桃桃之夭夭①,灼灼②其华。之子③于归④,宜⑤其室家⑥。

桃之夭夭,有蕡⑦其实。之子于归,宜其家室。

桃之夭夭,其叶蓁蓁⑧。之子于归,宜其家人。

子衿

青青子衿⑨,悠悠⑩我心。纵我不往,子宁 不嗣音 ?

青青子佩 ,悠悠我思。纵我不往,子宁不来?

挑兮达兮 ,在城阙 兮。一日不见,如三月兮。

【注】①夭夭:花朵怒放,茂盛美丽,生机勃勃的样子。②灼灼:花朵色彩鲜艳如火,明亮鲜艳的样子。③之子:这位姑娘。④于归:姑娘出嫁。⑤宜:和顺、亲善。⑥室:谓夫妻所居。家:谓一门之内。⑦有蕡(fén):指桃实大而多。⑧蓁(zhēn)蓁:叶子茂密的样子。⑨衿:衣领。⑩悠悠:忧思不断的样子。 宁(nìng):岂,难道。 嗣(yí)音:寄传音讯。嗣,通“贻”,给、寄的意思。 佩:这里指系佩玉的绶带。 挑(tiāo)兮达(tà)兮:独自走来走去的样子。挑,也作“佻”。 城阙:城门两边的观楼。

1.下列对这两首诗赏析不恰当的一项是( )

A.这两首诗都选自《诗经》,《诗经》是中国最早的一部诗歌总集,它的内容分为风、雅、颂,表现手法为赋、比、兴,后人将之合称为《诗经》六义。

B.《子衿》全诗三章,采用倒叙手法,前两章以恋人的服饰借代恋人,自述怀人,可想见其相思萦怀之情。

C.《子衿》描写的是一个男子在等候他的恋人,主要运用了心理描写的方式,刻画了因恋人未到而惆怅幽怨的心情。

D.重章叠唱是《诗经》中常用的艺术形式,其作用是加深印象,深化主旨,增强诗的音乐性和节奏感,这两首诗都采用了这种形式。

2.《桃夭》是一首祝贺女子新婚的诗,试简要概括其三章内容。

17、阅读下面的诗歌,回答问题。

桃夭

《诗经》

桃之夭夭,灼灼其华。

之子于归①,宜其室家。

桃之夭夭,有蕡②其实。

之子于归,宜其家室。

桃之夭夭,其叶蓁蓁③。

之子于归,宜其家人。

【注】①归:出嫁。②蕡(fén):草木果实累累的样子。③蓁蓁(zhēn):草木茂盛的样子。

1.本诗在章法结构上采用了________的形式。

2.请从比兴手法运用的角度赏析全诗。

四、其他作文

18、我国最古老的诗集《诗经》中的作品,常常采用重章叠句的形式,即重复的几章间,意义和字面都只有少量改变,造成一唱三叹的效果。这是歌谣的一种特点,可以强化感情的抒发,在“国风”和“小雅”的民歌中使用最普遍,而在“颂”和“大雅”,以及“小雅”的政治诗中几乎没有。《诗经》中最典型的例子,如《芣苢》:“采采芣苢,薄言采之。采采芣苢,薄言有之。采采芣苢,薄言掇之。采采芣苢,薄言捋之。采采芣苢,薄言袺之。采采芣苢,薄言襭之。”

阅读下面的《关雎》一诗,试写一段文字,简述其运用重章叠句的妙处。400字左右。

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

参考答案

答案:

1.薄:助词,无实义;

动词,迫近;

动词,轻视、看不起

2.言:助词,无实义;

名词,字;

名词,著作,文章;

动词,说

3.比:动词,并列,排列;

动词,靠近;

动词,比较

4.陈:形容词,旧的;

动词,陈列;

动词,陈述;陈说

2、答案:A

解析:言:助词,无实义。

3、答案:A

解析:A项,“本诗采用了比兴的表现手法”错误,诗歌开头说“采采芣苢,薄言采之”,开篇就是说采芣苢,并没有用他物起兴。

4、答案:A

解析:“之”也是助词,无实义。

5、答案:B

解析:“反映出当时的劳动妇女身负沉重的压迫”于文无据,属主观猜测。

6、答案:A

解析:诗歌没有用比、兴的手法,全诗用的是“赋”的手法。

7、答案:C

解析:“六艺”应为“六义”。

8、答案:D

解析:《诗经》以四言为主,兼有杂言。

9、答案:C

解析:从语段横线后的“东汉以后,齐、鲁、韩三家先后亡失”来看,横线处的最后一空应填⑥,据此排除A、B两项;正因为《诗经》“收集和保存了古代诗歌305首”,才会有“诗三百”的称谓,故③应在④前,据此排除D项。故选C。

10、答案:

1.诗经;采芣苢

2.重章叠句;六;欢乐

3.诗经;现实主义

4.宋;苏辙;苏洵;苏轼

11、答案:

(1)[示例一]奋斗才懂幸福甜

[示例二]劳动更悟收获甜

(2)[示例一]潜心谋事精心做事事事成辉煌

[示例二]修身齐家积善成家家家谋幸福

解析:本题考查语言表达准确的能力。解答此题,首先应明确对联的基本要求:上下联字数相同,词性一致,结构相同,平仄相合,内容相关。因题干中点明平仄可不论,故拟写时可不考虑平仄。拟写时,要特别注意词语的对仗,重点注意第二副对联的第四个字、第八个字和第九、十个字要相同。从内容上看,第一副对联要紧扣“劳动”,第二副对联要紧扣“工作”。

12、答案:不能。这首诗用句连贯,是按劳动情景的推进来写的。人们从一开始的呼朋引伴“采之”“有之”,拉开了劳动的序幕,之后,到一片片“掇之”,一把把“捋之”,再到手提衣襟“袺之”,掖起衣襟“襭之”,这是一个由少到多、由慢到快的完整劳动过程,即越采越多,直至满载而归,所以顺序不能更换。

13、答案:

1.B

2.A

3.D

解析:

1.本题考查正确使用标点符号的能力。B项,说法错误,②处的破折号标示插入语,不能改为冒号。

2.本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。先看第二空:“小心翼翼”原形容严肃虔敬的样子,现用来形容举动十分谨慎,丝毫不敢疏忽;“谨小慎微”指对琐细的事情过分小心谨慎,以致流于畏缩。根据语境“神情专注”“捧起这些可爱的小精灵”可知,语境是写父亲的小心,应选用“小心翼翼”,据此排除B、D两项。再看第三空:“争先恐后”指争着向前,唯恐落后;“奋起直追”指振作起来,紧追上去。根据语境可知,此处是形容农人纷纷下田拔育好的秧苗的热闹场面,并无已经落后,需要追赶他人之意,应选用“争先恐后”,据此排除C项。故选A。

3.本题考查辨析并修改病句的能力。文中画横线的句子有两处语序不当的语病:一是定语位置不当,“曾经”应该修饰“热闹喜人的栽田场面”,应放到“热闹喜人”前面,据此排除A、B两项;二是分句顺序不当,应先说“古老的耕牛”“被取代”,再说“栽田场面”“渐行渐远”,据此排除C项。故选D。

14、答案:

1.C

2.①运用叠词表现快乐。“闲闲”“泄泄”,节奏明快,写出了采桑姑娘的悠闲欢乐。②运用语气词“兮”字,使全诗舒缓而轻松。“兮”字里,包含了紧张的劳动结束后轻松而舒缓的喘息,也包含了面对一天的劳动成果满意而愉快的感叹。③重章叠唱,回环往复。以轻松的旋律,表达愉悦的心情。

解析:1.本题考查鉴赏古代诗歌的能力。C项,“还具体描写了采桑的劳动”错误。这首诗没有具体描写采桑劳动的情景,“桑者闲闲兮”“桑者泄泄兮”是描写采桑姑娘劳动的心情。

2.本题考查鉴赏古代诗歌的表达技巧的能力。“闲闲”“泄泄”写春日田野间,采桑女三三两两,悠闲愉快的采桑景况,由此得出本诗运用叠词表现快乐。诗的每句后面都用了语气词“兮”字,这就很自然地拖长了语调,表现出一种舒缓而轻松的心情。全诗六句,“十亩……兮,桑者……兮,行,与子……兮”,重章叠唱,以轻松的旋律,表达愉悦的心情。诗句与诗境、语调与心情,达到了完美的统一。

15、答案:

1.C

2.主要运用了“赋”的表现手法。在铺陈复唱中直接表现战士们共同对敌、奔赴战场的高昂情绪,一层更进一层地揭示战士们崇高的内心世界。

解析:1.“这说明百姓们从军时……的感情”分析有误,这首诗表现的是百姓宁可“同袍”“同泽”“同裳”也要奔赴战场,共同杀敌,誓死卫国的精神。

2.“比”是打比方,“兴”是先言他物以引起所咏之物,本诗中显然不具备这两个特点,因而是“赋”的手法;赋即铺陈排比,本诗反复吟唱“同袍”“同泽”“同裳”,描写作战前的准备“修我戈矛”“修我矛戟”“修我甲兵”等,并用“同仇”“偕作”“偕行”等词表达一起奔赴战场的慷慨激昂之情,让情绪一层比一层深,体现出高昂的士气。

16、答案:

1.C;

2.第一章重点写“花”,以灼灼桃花衬托新婚女子的青春美丽,并预示婚姻的美满幸福。第二章重点写“实”,以桃的硕大且多,象征新娘嫁过去之后会多子多孙。第三章重点写“叶”,以桃叶的茂密,象征新娘嫁过去之后,家族兴旺发达。

解析:1.C项,“《子衿》描写的是一个男子在等候他的恋人”错误,“男子”不对,从诗歌内容来看,应该是“女子”等候她的恋人。故选C项。

2.《桃夭》重点写桃花,这是以鲜艳的桃花比喻新娘的年轻娇媚。第一章,“灼灼其华”,可以说桃花已经明艳到了极致,从比喻本体和喻体的关系上看,这里所写的是鲜嫩的桃花,桃花纷纷绽蕊,而经过打扮的新娘此刻既兴奋又羞涩,两颊飞红,真有人面桃花两相辉映的韵味,诗中既写景又写人,“之子于归,宜其室家”应是对女子婚姻美满幸福的预示。第二章重点写果实,桃花开后,自然结果。诗中说桃树果实累累,桃子结得又肥又大,这象征着新娘早生贵子,儿孙满堂,是对新娘婚后的祝愿。第三章重点写桃叶,以桃叶的茂盛祝愿新娘家庭兴旺发达,以桃树枝头的累累硕果和桃树枝叶的茂密成荫,来象征新娘婚后生活美满幸福。考生围绕这些内容进行概括即可。

17、答案:

1.重章叠句

2.以“桃之夭夭”起兴,通过铺垫和渲染,热烈真挚地表达了对新娘的赞美和祝福。以桃设比,通过对桃花、桃实、桃叶的描写,在赞美新娘美丽贤淑的同时,从不同的角度祝福新娘婚后夫妻和睦、家族兴旺。联想巧妙,形象鲜明,意趣盎然。

18、答案:

【写作示例】

(1)表现出诗歌形态的美感。这种美感表现在结构的精美齐整之上,表现在复沓的章法之上,表现在句子的呼应之上。不仅如此,它还表现着一个微妙的情感故事,最后一章仍然在写君子对淑女的向往。君子求之而不得,以后的情形让人想象,表现出悠长的余味。

(2)表现出故事层次的美感。《关雎》讲述的是一个单纯美好的故事,着重于叙述事件,其明晰的层次为:“君子”见而爱上“窈窕淑女”,这里写的是思慕之情;“君子”梦寐以求“窈窕淑女”,这里写的是追恋之情;君子想象取悦淑女、向往得到“窈窕淑女”的情景,这里写的是喜悦之情。整首诗表现出来的是主人公层层递进的情感发展过程。

(3)表现出主人公抒情的美感。因为重章叠句,一唱三叹,诗歌就表现出回环往复的复沓之美。特别是第二章和第三章的反复歌咏,深化了诗歌的内容,渲染了深情的气氛,显现出了诗的节奏感、韵律感以及深长的韵味。反复咏唱之中,节奏似乎越来越快,强化了情感波澜的显现,表现出往复进行的抒情力度。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读