6.1《记念刘和珍君》课件(共33张ppt)

文档属性

| 名称 | 6.1《记念刘和珍君》课件(共33张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-24 09:46:17 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

记念刘和珍君

鲁迅

记念刘和珍君

1.“记”:在白话文刚刚兴起时,人们有时不能严格界定字词, “记念”相当于现在的“纪念” 。

2.“记念”的对象:刘和珍。

3.“君”:①古代:对统治者的称呼、品行好的人、夫君;②现在引申为对人的敬称。

写人记事的散文

散文

定义:是一种抒发作者真情实感、写作方式灵活的记叙类文学体裁。

线索:核心人物、核心事物、时间、地点、作者的情感变化。

特点:形散神聚、意境深邃、语言优美。

散文是一种抒发作者真情实感、写作方式灵活的记叙类文学体裁。

它的特点是:形散神聚、意境深邃、语言优美。

“形散”既指题材广泛、写法多样,又指结构自由、不拘一格;

“神聚”既指中心集中,又指有贯穿全文的线索。

意境深邃:注重表现作者的生活感受,抒情性强,情感真挚。

语言优美:指散文的语言清新明丽,生动活泼,富于音乐感,行文如涓涓流水,叮咚有声,如娓娓而谈,情真意切。

学习目标

1、理清文章的写作思路

2、梳理刘和珍的相关事件,概括其精神品质

3、品读语言,感受鲁迅悲愤交织的复杂情感

4、面对“三一八”惨案,鲁迅的思考

5、学习本文记叙、描写、议论、抒情相结合的手法

鲁迅(1881-1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。中国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国无产阶级文学的奠基人。

1918年,第一次用“鲁迅”这个笔名在《新青年》发表了中国第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。

作者——鲁迅

代表作

小说集:《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》;

散文集:《朝花夕拾》;

散文诗集:《野草》;

杂文集:《坟》、《热风》、《南腔北调集》、《华盖集》、《华盖集续编》。

作者——鲁迅

背景介绍

课文注释①:“1926年3月……准备武力进攻。”

“无理条件”:

提出拆除大沽口国防工事和北海至出海口的交通障碍。(最后通牒)

——大沽口事件

背景介绍

三一八惨案

课文注释①:

“3月18日……‘三一八’惨案。”

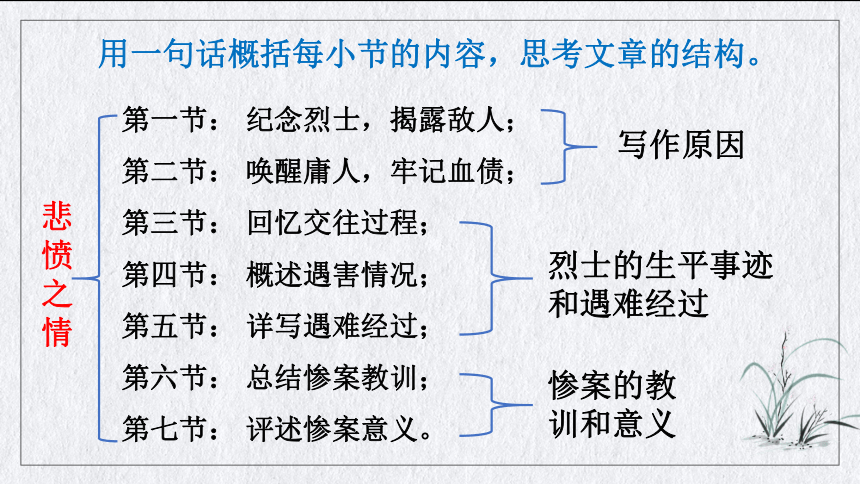

用一句话概括每小节的内容,思考文章的结构。

纪念烈士,揭露敌人;

唤醒庸人,牢记血债;

回忆交往过程;

概述遇害情况;

详写遇难经过;

总结惨案教训;

评述惨案意义。

第一节:

第二节:

第三节:

第四节:

第五节:

第六节:

第七节:

写作原因

烈士的生平事迹和遇难经过

惨案的教训和意义

悲愤之情

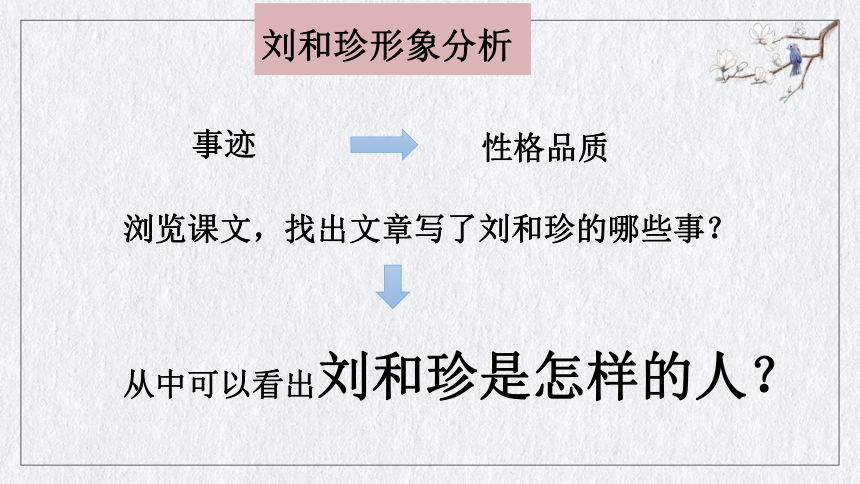

刘和珍形象分析

事迹

性格品质

浏览课文,找出文章写了刘和珍的哪些事?

从中可以看出刘和珍是怎样的人?

刘和珍形象分析

事迹

(1)生前爱看鲁迅文章

(2)生活艰难,毅然预定了全年的《莽原》

(3)成为学生自治会成员(主席)

(4)常常微笑着,态度很温和

(5)虑及母校前途,黯然至于泣下

(6)“欣然前往”参加请愿运动

(7)中弹牺牲

性格品质

追求进步

追求进步

有威信、有组织能力

温和善良、乐观

关心母校

有正义感、有责任感、爱国

顽强、爱国

刘和珍形象分析

刘和珍形象总结:

刘和珍是一个进步学生,是站在时代前列的新女性。从以上的事迹我们可以看出她是一个渴求真理与进步,有斗争精神,不畏强权,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

探究

1.课文中几处写到了刘和珍“始终微笑着,态度很温和”,有什么作用?

共四处:

第(三)节:“但她却常常微笑着,态度很温和。”“也还是始终微笑着,态度很温和。”

第(四)节:“况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢?”

第(五)节:“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她自己的尸骸作证。”

1、反复、强调,突出刘和珍的温和善良的性格

3、表达作者对刘和珍的敬意

为什么写刘和珍君的四次微笑

2、对比、衬托,突出执政府的残暴和反动文人卑劣

被杀害

弱小pk强大 正义pk黑暗

作用

细节描写

善良、温和的女青年

走进文本 初识人物

横眉冷对千夫指 ,

俯首甘为孺子牛。

刘和珍是怎样牺牲的?

“但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。”

深入思考 探讨惨案

横眉冷对千夫指 ,

俯首甘为孺子牛。

一个“竟”字可见是任何人都没有预料到的,表现了执政府的残忍。“从背部入”可见是偷袭,爱国青年没有想到;“一个士兵在她头部及胸部猛击两棍”杀人致死,非常残忍。

一个个鲜活的生命,就这样被反动政府残忍地杀害了,怎能不让人感到悲痛,感到愤怒呢!!

1.看惨象

(1)刘和珍等人是怎样遇难的?作者为什么“目不忍视”?

下劣——请愿、女生、执政府前、从背部入、手枪

凶残——徒手、穿心肺、穿胸、立仆

虐杀——棍棒伤痕、头部胸部猛击

刘和珍及两救助女伴遇害,两死一伤。

(2)作者为什么要如此详细地写惨案的细节?

①表现爱国学生的英勇壮举

②揭露反动军阀的凶残暴虐

深入思考 探讨惨案

横眉冷对千夫指 ,

俯首甘为孺子牛。

2.听流言

(1)流言有哪些?

暴徒、受人利用......

(2)事实上,这些青年是什么样的人?

毅然——坚定追求真理,渴求进步

黯然——富有斗争精神、有责任感

欣然——爱国热忱、不畏生死

始终微笑态度很温和——温和善良

(3)作者为什么“耳不忍闻”?

掩盖真相、推卸责任、混淆视听

深入思考 探讨惨案

横眉冷对千夫指 ,

俯首甘为孺子牛。

3.析沉默

“我”无话可说,民族默无声息,分析两种沉默包含的情感是否一样?

“我”无话可说——悲哀尊敬、痛恨愤怒、失望期望交织,情太重太深而无言以对。

民族默无声息——野蛮而严密的专制下害怕、淡漠、麻木

深入思考 探讨惨案

横眉冷对千夫指 ,

俯首甘为孺子牛。

不在沉默中爆发

对反动派的警告

沉默呵,沉默呵!

反复,选择复句

作者渴望的是爆发而不是灭亡

就在沉默中灭亡

对后死者的呼唤和激励

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手?

本体 喻体

对象

过程

结果

启示 思考1: 煤的形成

付出巨大代价

形成一小块煤

不赞成徒手请愿 请愿是不在其中的,更何况是徒手

徒手请愿不可取,吸取血的教训,改变战斗方法。

深入思考 探讨惨案

横眉冷对千夫指 ,

俯首甘为孺子牛。

人类历史的进步

大量木材

历史前进一小步

惨案的意义

在鲁迅先生的眼里,中国女子是怎样的?

临难从容

干练坚决、百折不回

互相救助、陨身不恤

中国女子的勇毅

惨案的意义

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。”

苟活者:

“苟活”,苟且偷生;贬义,是作者自指。

一般的民众,会从中国女子的英勇斗争,互相救助,虽殒身不恤的事实中,多少看到一些改变黑暗现实的希望。

“真的猛士”:

真正的革命者,将越来越多,先驱者的壮烈精神将激励、鼓舞他们更加勇猛坚定地去斗争、前进,更加奋勇前行。

惨案的意义

(意义一)让民众看到希望;

(意义二)激励猛士奋然前行。

意义总结

其他人物分析

文章中一共出现了几类人?

1.真的猛士:以刘和珍为代表的爱国青年。

2.反动势力:段祺瑞执政府(当局者);

几个所谓的学者文人(有恶意的闲人)。

3.庸人:无恶意的闲人,庸俗的市民和苟且偷生的人。

其他人物分析

这三类人在这次惨案中的表现如何?

1.真的猛士

“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。”

他们面对血腥屠杀,能做到毫不回避,奋然而起,为推翻黑暗统治而英勇斗争。

赞颂

其他人物分析

这三类人在这次惨案中的表现如何?

2.反动势力

反动政府:“四十多个青年的血。”

“这不但是杀害,简直是虐杀。”

反动文人:“几个所谓学者文人的阴险的论调。”

“但接着就有流言,说她们是受人利用的。”

手段下劣、凶残、言论无耻。

愤怒地控诉、痛斥

其他人物分析

这三类人在这次惨案中的表现如何?

3.庸人

“然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅留下淡红的血色和微漠的悲哀。”

“不过供无恶意的闲人以饭后的谈资。”

对社会事件态度冷漠,冷眼旁观,不敢、不愿斗争。

悲哀、无奈、愤怒

深入思考 文本探究

横眉冷对千夫指 ,

俯首甘为孺子牛。

几处“有写一点东西的必要了”的话,分别体现了作者怎样的感情?

第一处是有必要悼念烈士;第二处是有必要揭露这一场暴行;第三处是有必要在人们快遗忘的时候来总结教训意义。

这句话三次出现,实际上是强调了作者写作目的有三:

①悲痛的悼念 ②愤怒的揭露③沉痛的总结,警醒庸人,勿忘血债

说“我实在无话可说”,该如何理解?

深入思考 文本探究

横眉冷对千夫指 ,

俯首甘为孺子牛。

①更深入地体会到浓黑的悲凉“非人间”。

②警告反动军阀,无话可说,并不是真的无话可说,而是愤怒!反动派杀害人民的凶残,文人的污蔑和惑众的下劣,令人说不出话来。

③叙述遇害经过,寄寓深沉的痛惜;反语以辛辣的讽刺把满腔的憎恨和愤怒化着愤火喷向中外反动派。

④因不能用更好的形式纪念烈士感到深深愧疚。

说

不说

痛惜赞颂爱国青年

愤慨抨击反动政府及文人

唤醒民众,激励革命者

悲愤至极,难于言说

不欲敌人快意

沉痛的悼念与愤怒的批判相结合

作者面对的不是一个人,不是一个权势集团,而几乎是整个落后的、沉睡的、麻木的社会。

悲

愤

激励

呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!

深入思考 文本探究

横眉冷对千夫指 ,

俯首甘为孺子牛。

文章主题

本文通过悼念刘和珍,深刻地揭露段祺瑞执政府杀害爱国青年的滔天罪行,痛斥走狗文人造谣污蔑爱国青年的无耻卑劣,高度赞扬爱国青年临危不惧、团结友爱的高尚品质和殒身不恤的爱国精神,告诫爱国青年要注意斗争方式,呼唤民众牢记血债,激励猛士要奋然前行。

谢谢!

记念刘和珍君

鲁迅

记念刘和珍君

1.“记”:在白话文刚刚兴起时,人们有时不能严格界定字词, “记念”相当于现在的“纪念” 。

2.“记念”的对象:刘和珍。

3.“君”:①古代:对统治者的称呼、品行好的人、夫君;②现在引申为对人的敬称。

写人记事的散文

散文

定义:是一种抒发作者真情实感、写作方式灵活的记叙类文学体裁。

线索:核心人物、核心事物、时间、地点、作者的情感变化。

特点:形散神聚、意境深邃、语言优美。

散文是一种抒发作者真情实感、写作方式灵活的记叙类文学体裁。

它的特点是:形散神聚、意境深邃、语言优美。

“形散”既指题材广泛、写法多样,又指结构自由、不拘一格;

“神聚”既指中心集中,又指有贯穿全文的线索。

意境深邃:注重表现作者的生活感受,抒情性强,情感真挚。

语言优美:指散文的语言清新明丽,生动活泼,富于音乐感,行文如涓涓流水,叮咚有声,如娓娓而谈,情真意切。

学习目标

1、理清文章的写作思路

2、梳理刘和珍的相关事件,概括其精神品质

3、品读语言,感受鲁迅悲愤交织的复杂情感

4、面对“三一八”惨案,鲁迅的思考

5、学习本文记叙、描写、议论、抒情相结合的手法

鲁迅(1881-1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。中国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国无产阶级文学的奠基人。

1918年,第一次用“鲁迅”这个笔名在《新青年》发表了中国第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。

作者——鲁迅

代表作

小说集:《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》;

散文集:《朝花夕拾》;

散文诗集:《野草》;

杂文集:《坟》、《热风》、《南腔北调集》、《华盖集》、《华盖集续编》。

作者——鲁迅

背景介绍

课文注释①:“1926年3月……准备武力进攻。”

“无理条件”:

提出拆除大沽口国防工事和北海至出海口的交通障碍。(最后通牒)

——大沽口事件

背景介绍

三一八惨案

课文注释①:

“3月18日……‘三一八’惨案。”

用一句话概括每小节的内容,思考文章的结构。

纪念烈士,揭露敌人;

唤醒庸人,牢记血债;

回忆交往过程;

概述遇害情况;

详写遇难经过;

总结惨案教训;

评述惨案意义。

第一节:

第二节:

第三节:

第四节:

第五节:

第六节:

第七节:

写作原因

烈士的生平事迹和遇难经过

惨案的教训和意义

悲愤之情

刘和珍形象分析

事迹

性格品质

浏览课文,找出文章写了刘和珍的哪些事?

从中可以看出刘和珍是怎样的人?

刘和珍形象分析

事迹

(1)生前爱看鲁迅文章

(2)生活艰难,毅然预定了全年的《莽原》

(3)成为学生自治会成员(主席)

(4)常常微笑着,态度很温和

(5)虑及母校前途,黯然至于泣下

(6)“欣然前往”参加请愿运动

(7)中弹牺牲

性格品质

追求进步

追求进步

有威信、有组织能力

温和善良、乐观

关心母校

有正义感、有责任感、爱国

顽强、爱国

刘和珍形象分析

刘和珍形象总结:

刘和珍是一个进步学生,是站在时代前列的新女性。从以上的事迹我们可以看出她是一个渴求真理与进步,有斗争精神,不畏强权,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

探究

1.课文中几处写到了刘和珍“始终微笑着,态度很温和”,有什么作用?

共四处:

第(三)节:“但她却常常微笑着,态度很温和。”“也还是始终微笑着,态度很温和。”

第(四)节:“况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢?”

第(五)节:“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她自己的尸骸作证。”

1、反复、强调,突出刘和珍的温和善良的性格

3、表达作者对刘和珍的敬意

为什么写刘和珍君的四次微笑

2、对比、衬托,突出执政府的残暴和反动文人卑劣

被杀害

弱小pk强大 正义pk黑暗

作用

细节描写

善良、温和的女青年

走进文本 初识人物

横眉冷对千夫指 ,

俯首甘为孺子牛。

刘和珍是怎样牺牲的?

“但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。”

深入思考 探讨惨案

横眉冷对千夫指 ,

俯首甘为孺子牛。

一个“竟”字可见是任何人都没有预料到的,表现了执政府的残忍。“从背部入”可见是偷袭,爱国青年没有想到;“一个士兵在她头部及胸部猛击两棍”杀人致死,非常残忍。

一个个鲜活的生命,就这样被反动政府残忍地杀害了,怎能不让人感到悲痛,感到愤怒呢!!

1.看惨象

(1)刘和珍等人是怎样遇难的?作者为什么“目不忍视”?

下劣——请愿、女生、执政府前、从背部入、手枪

凶残——徒手、穿心肺、穿胸、立仆

虐杀——棍棒伤痕、头部胸部猛击

刘和珍及两救助女伴遇害,两死一伤。

(2)作者为什么要如此详细地写惨案的细节?

①表现爱国学生的英勇壮举

②揭露反动军阀的凶残暴虐

深入思考 探讨惨案

横眉冷对千夫指 ,

俯首甘为孺子牛。

2.听流言

(1)流言有哪些?

暴徒、受人利用......

(2)事实上,这些青年是什么样的人?

毅然——坚定追求真理,渴求进步

黯然——富有斗争精神、有责任感

欣然——爱国热忱、不畏生死

始终微笑态度很温和——温和善良

(3)作者为什么“耳不忍闻”?

掩盖真相、推卸责任、混淆视听

深入思考 探讨惨案

横眉冷对千夫指 ,

俯首甘为孺子牛。

3.析沉默

“我”无话可说,民族默无声息,分析两种沉默包含的情感是否一样?

“我”无话可说——悲哀尊敬、痛恨愤怒、失望期望交织,情太重太深而无言以对。

民族默无声息——野蛮而严密的专制下害怕、淡漠、麻木

深入思考 探讨惨案

横眉冷对千夫指 ,

俯首甘为孺子牛。

不在沉默中爆发

对反动派的警告

沉默呵,沉默呵!

反复,选择复句

作者渴望的是爆发而不是灭亡

就在沉默中灭亡

对后死者的呼唤和激励

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手?

本体 喻体

对象

过程

结果

启示 思考1: 煤的形成

付出巨大代价

形成一小块煤

不赞成徒手请愿 请愿是不在其中的,更何况是徒手

徒手请愿不可取,吸取血的教训,改变战斗方法。

深入思考 探讨惨案

横眉冷对千夫指 ,

俯首甘为孺子牛。

人类历史的进步

大量木材

历史前进一小步

惨案的意义

在鲁迅先生的眼里,中国女子是怎样的?

临难从容

干练坚决、百折不回

互相救助、陨身不恤

中国女子的勇毅

惨案的意义

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。”

苟活者:

“苟活”,苟且偷生;贬义,是作者自指。

一般的民众,会从中国女子的英勇斗争,互相救助,虽殒身不恤的事实中,多少看到一些改变黑暗现实的希望。

“真的猛士”:

真正的革命者,将越来越多,先驱者的壮烈精神将激励、鼓舞他们更加勇猛坚定地去斗争、前进,更加奋勇前行。

惨案的意义

(意义一)让民众看到希望;

(意义二)激励猛士奋然前行。

意义总结

其他人物分析

文章中一共出现了几类人?

1.真的猛士:以刘和珍为代表的爱国青年。

2.反动势力:段祺瑞执政府(当局者);

几个所谓的学者文人(有恶意的闲人)。

3.庸人:无恶意的闲人,庸俗的市民和苟且偷生的人。

其他人物分析

这三类人在这次惨案中的表现如何?

1.真的猛士

“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。”

他们面对血腥屠杀,能做到毫不回避,奋然而起,为推翻黑暗统治而英勇斗争。

赞颂

其他人物分析

这三类人在这次惨案中的表现如何?

2.反动势力

反动政府:“四十多个青年的血。”

“这不但是杀害,简直是虐杀。”

反动文人:“几个所谓学者文人的阴险的论调。”

“但接着就有流言,说她们是受人利用的。”

手段下劣、凶残、言论无耻。

愤怒地控诉、痛斥

其他人物分析

这三类人在这次惨案中的表现如何?

3.庸人

“然而造化又常常为庸人设计,以时间的流驶,来洗涤旧迹,仅留下淡红的血色和微漠的悲哀。”

“不过供无恶意的闲人以饭后的谈资。”

对社会事件态度冷漠,冷眼旁观,不敢、不愿斗争。

悲哀、无奈、愤怒

深入思考 文本探究

横眉冷对千夫指 ,

俯首甘为孺子牛。

几处“有写一点东西的必要了”的话,分别体现了作者怎样的感情?

第一处是有必要悼念烈士;第二处是有必要揭露这一场暴行;第三处是有必要在人们快遗忘的时候来总结教训意义。

这句话三次出现,实际上是强调了作者写作目的有三:

①悲痛的悼念 ②愤怒的揭露③沉痛的总结,警醒庸人,勿忘血债

说“我实在无话可说”,该如何理解?

深入思考 文本探究

横眉冷对千夫指 ,

俯首甘为孺子牛。

①更深入地体会到浓黑的悲凉“非人间”。

②警告反动军阀,无话可说,并不是真的无话可说,而是愤怒!反动派杀害人民的凶残,文人的污蔑和惑众的下劣,令人说不出话来。

③叙述遇害经过,寄寓深沉的痛惜;反语以辛辣的讽刺把满腔的憎恨和愤怒化着愤火喷向中外反动派。

④因不能用更好的形式纪念烈士感到深深愧疚。

说

不说

痛惜赞颂爱国青年

愤慨抨击反动政府及文人

唤醒民众,激励革命者

悲愤至极,难于言说

不欲敌人快意

沉痛的悼念与愤怒的批判相结合

作者面对的不是一个人,不是一个权势集团,而几乎是整个落后的、沉睡的、麻木的社会。

悲

愤

激励

呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!

深入思考 文本探究

横眉冷对千夫指 ,

俯首甘为孺子牛。

文章主题

本文通过悼念刘和珍,深刻地揭露段祺瑞执政府杀害爱国青年的滔天罪行,痛斥走狗文人造谣污蔑爱国青年的无耻卑劣,高度赞扬爱国青年临危不惧、团结友爱的高尚品质和殒身不恤的爱国精神,告诫爱国青年要注意斗争方式,呼唤民众牢记血债,激励猛士要奋然前行。

谢谢!