5.《七律·长征》教学课件(共10张PPT)

文档属性

| 名称 | 5.《七律·长征》教学课件(共10张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-24 19:12:07 | ||

图片预览

文档简介

(共10张PPT)

5 七律·长征

写作背景

1934年10月,中央红军主力为了摆脱国民党军队的“围剿”,被迫从中央苏区出发,实行战略大转移,最终突破敌人的围追堵截,于1935年10月胜利到达陕北革命根据地。这就是历史上著名的“长征”。

到达陕北后,毛泽东便创作了这首七言律诗来回顾红军长征一年来所战胜的无数艰难险阻。

一、朗读诗歌,注意读音。

逶迤(wēi yí) 磅礴(páng bó)

云崖(yá) 岷(mín)山

.

.

.

.

.

.

二、结合教材注释,理解诗歌的大致意思。

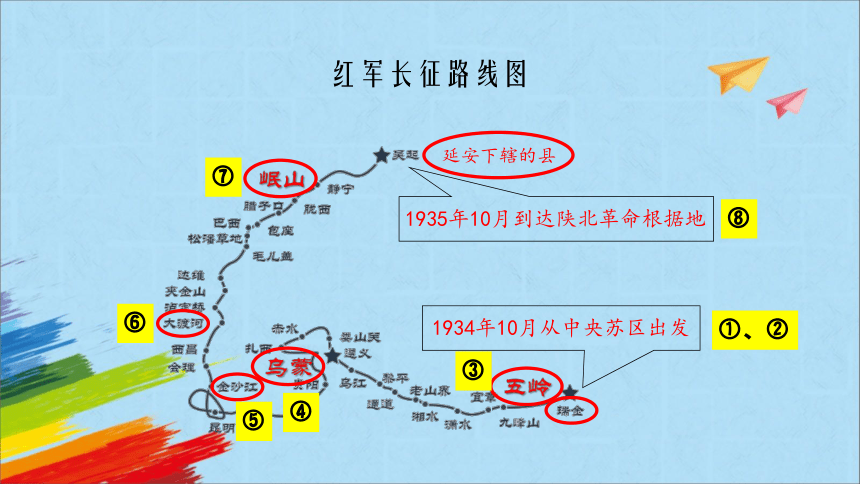

三、根据下面路线图上的顺序,尝试背诵本诗。

红军长征路线图

延安下辖的县

岷山

乌蒙

五岭

1935年10月到达陕北革命根据地

1934年10月从中央苏区出发

①、②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

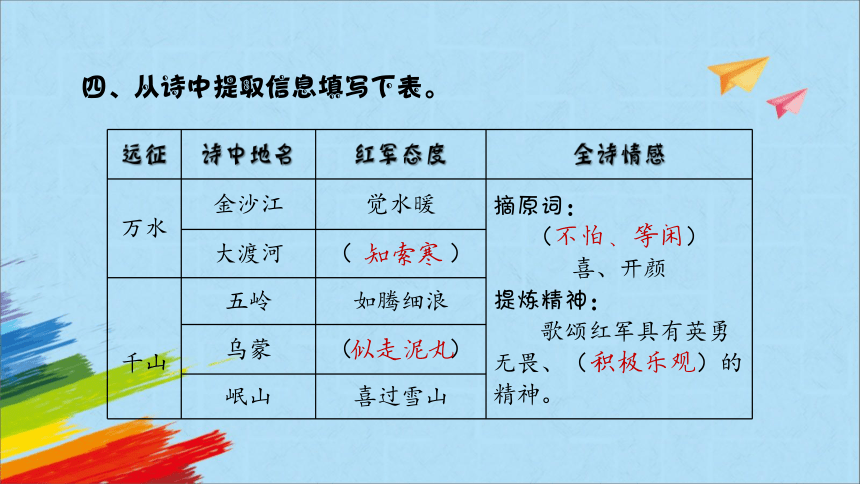

四、从诗中提取信息填写下表。

远征 诗中地名 红军态度 全诗情感

万水 金沙江 觉水暖 摘原词:

( )

喜、开颜

提炼精神:

歌颂红军具有英勇无畏、( )的精神。

大渡河 ( ) 千山 五岭 如腾细浪 乌蒙 ( ) 岷山 喜过雪山 似走泥丸

不怕、等闲

积极乐观

知索寒

五、品味下列诗句,体会标红词语的表达效果。

例句

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

提示

解释词语表面的意思。

解析它的深层含义。

表现了人物什么精神。

表达了作者什么情感。

运用了什么手法。

起到了怎样的艺术效果。

五、品味下列诗句,体会标红词语的表达效果。

例句

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

“腾细浪”表面指腾起小小的浪花,“走泥丸”表面指踩小小的泥球。深层是写红军把克服重重困难、跋山涉水之事视作寻常,用比喻和夸张的手法,表明红军具有英勇无畏、积极乐观的精神,表达了作者的自豪与赞美之情。两词都用了动宾结构,构成严整的对仗,词句工整,有文采,深具艺术性。

五、品味下列诗句,体会标红词语的表达效果。

例句

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

“暖”和“寒”表面指温度。深层上,“暖”写出渡过金沙江后的愉悦心情,“寒”则表现了跨过铁索桥时的惊险。这两个词看似轻描淡写,实则凸显了作者对红军大无畏的革命乐观主义精神的赞美。两词对比强烈,使红军的神勇形象跃然纸上。

相

关

文

章

推

荐

《突破封锁线》

《遵义会议放光辉》

《四渡赤水出奇兵》

《飞越大渡河》

《过雪山草地》

《到吴起镇》

《大会师》

谢谢观看

5 七律·长征

写作背景

1934年10月,中央红军主力为了摆脱国民党军队的“围剿”,被迫从中央苏区出发,实行战略大转移,最终突破敌人的围追堵截,于1935年10月胜利到达陕北革命根据地。这就是历史上著名的“长征”。

到达陕北后,毛泽东便创作了这首七言律诗来回顾红军长征一年来所战胜的无数艰难险阻。

一、朗读诗歌,注意读音。

逶迤(wēi yí) 磅礴(páng bó)

云崖(yá) 岷(mín)山

.

.

.

.

.

.

二、结合教材注释,理解诗歌的大致意思。

三、根据下面路线图上的顺序,尝试背诵本诗。

红军长征路线图

延安下辖的县

岷山

乌蒙

五岭

1935年10月到达陕北革命根据地

1934年10月从中央苏区出发

①、②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

四、从诗中提取信息填写下表。

远征 诗中地名 红军态度 全诗情感

万水 金沙江 觉水暖 摘原词:

( )

喜、开颜

提炼精神:

歌颂红军具有英勇无畏、( )的精神。

大渡河 ( ) 千山 五岭 如腾细浪 乌蒙 ( ) 岷山 喜过雪山 似走泥丸

不怕、等闲

积极乐观

知索寒

五、品味下列诗句,体会标红词语的表达效果。

例句

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

提示

解释词语表面的意思。

解析它的深层含义。

表现了人物什么精神。

表达了作者什么情感。

运用了什么手法。

起到了怎样的艺术效果。

五、品味下列诗句,体会标红词语的表达效果。

例句

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

“腾细浪”表面指腾起小小的浪花,“走泥丸”表面指踩小小的泥球。深层是写红军把克服重重困难、跋山涉水之事视作寻常,用比喻和夸张的手法,表明红军具有英勇无畏、积极乐观的精神,表达了作者的自豪与赞美之情。两词都用了动宾结构,构成严整的对仗,词句工整,有文采,深具艺术性。

五、品味下列诗句,体会标红词语的表达效果。

例句

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

“暖”和“寒”表面指温度。深层上,“暖”写出渡过金沙江后的愉悦心情,“寒”则表现了跨过铁索桥时的惊险。这两个词看似轻描淡写,实则凸显了作者对红军大无畏的革命乐观主义精神的赞美。两词对比强烈,使红军的神勇形象跃然纸上。

相

关

文

章

推

荐

《突破封锁线》

《遵义会议放光辉》

《四渡赤水出奇兵》

《飞越大渡河》

《过雪山草地》

《到吴起镇》

《大会师》

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地