2023届北师大版生物中考一轮复习训练卷二十一专题21 生命的发生和发展(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023届北师大版生物中考一轮复习训练卷二十一专题21 生命的发生和发展(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-11-24 18:59:39 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2023届北师大版生物中考一轮复习训练卷二十一

专题21 生命的产生和延续

班级______姓名 _____

一、单选题

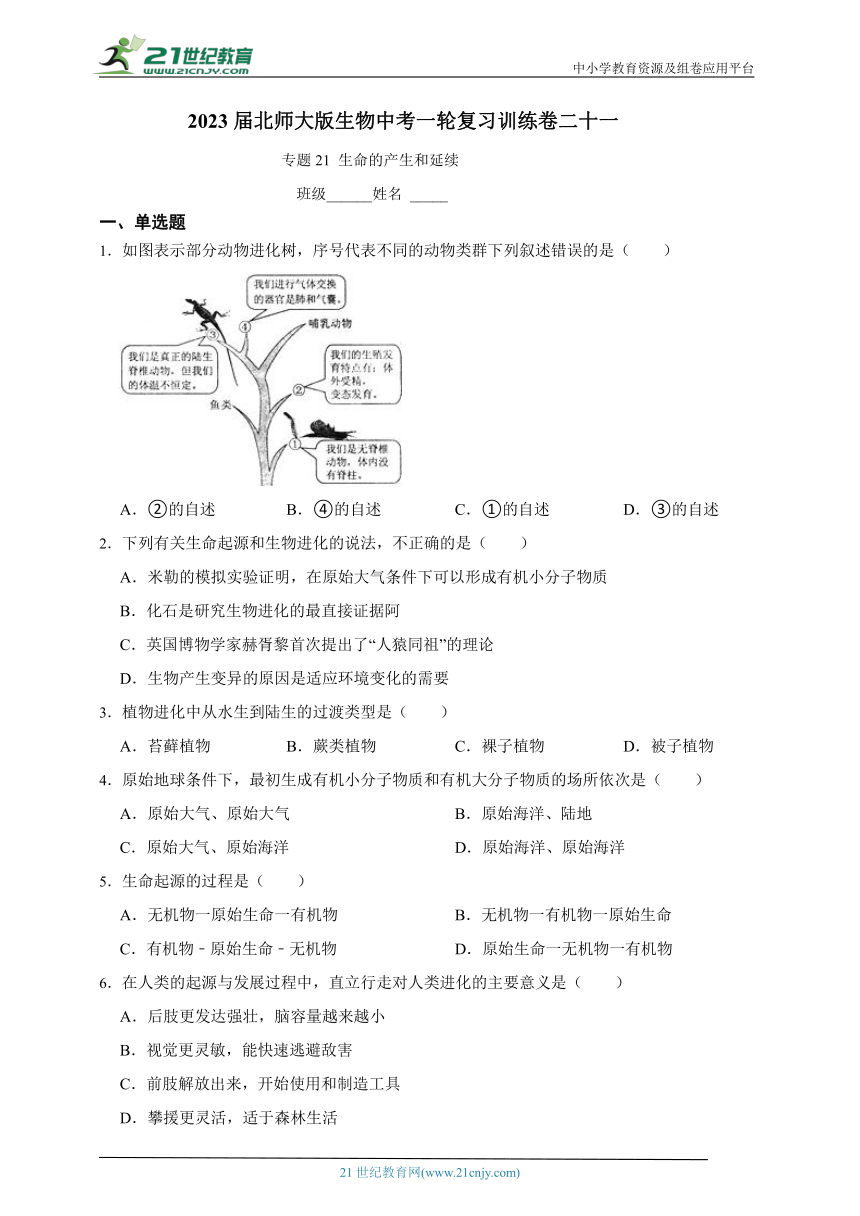

1.如图表示部分动物进化树,序号代表不同的动物类群下列叙述错误的是( )

A.②的自述 B.④的自述 C.①的自述 D.③的自述

2.下列有关生命起源和生物进化的说法,不正确的是( )

A.米勒的模拟实验证明,在原始大气条件下可以形成有机小分子物质

B.化石是研究生物进化的最直接证据阿

C.英国博物学家赫胥黎首次提出了“人猿同祖”的理论

D.生物产生变异的原因是适应环境变化的需要

3.植物进化中从水生到陆生的过渡类型是( )

A.苔藓植物 B.蕨类植物 C.裸子植物 D.被子植物

4.原始地球条件下,最初生成有机小分子物质和有机大分子物质的场所依次是( )

A.原始大气、原始大气 B.原始海洋、陆地

C.原始大气、原始海洋 D.原始海洋、原始海洋

5.生命起源的过程是( )

A.无机物一原始生命一有机物 B.无机物一有机物一原始生命

C.有机物﹣原始生命﹣无机物 D.原始生命一无机物一有机物

6.在人类的起源与发展过程中,直立行走对人类进化的主要意义是( )

A.后肢更发达强壮,脑容量越来越小

B.视觉更灵敏,能快速逃避敌害

C.前肢解放出来,开始使用和制造工具

D.攀援更灵活,适于森林生活

7.与人类亲缘关系最近的哺乳动物是( )

A.猕猴 B.黑猩猩 C.金丝猴 D.狒狒

8.科学家推测,生命起源的化学进化过程顺序是( )

①诞生原始生命 ②形成有机小分子物质 ③构成独立的体系 ④形成有机大分子.

A.②③④① B.①②③④ C.③④②① D.②④③①

9.导致生存斗争的原因是( )

A.生物之间相互排挤或残杀

B.有利变异的个体和不利变异的个体互相竞争

C.生物不能适应外界环境的变化

D.生物赖以生存的食物和空间有限

10.在一个甲虫成灾的地区,喷洒了一种新农药后,97%的甲虫死了,3%的甲虫生存了下来, 几年后,该地区的甲虫对该药产生了抗药性,这是因为( )

A.甲虫对农药的刺激产生了抗药性反应

B.农药使甲虫产生了变异

C.原有的抗药性甲虫与不抗药性甲虫交配产生的后代均为抗药性个体

D.甲虫本来就存在着抗药性个体,经农药的定向选择,抗药性强的甲虫比例逐渐增加

11.抗生素在临床上的滥用,使细菌耐药性日益增强。下列符合达尔文进化学说的是( )

A.细菌对抗生素进行了选择

B.抗生素使细菌产生耐药性变异

C.细菌繁殖速度加快的结果

D.抗生素对耐药性细菌进行了选择

12.1974年,科学家在非洲发现了距今300万年前的古人类化石“露西”,从“露西”少女的骨骼化石来看,她的骨盆的髋骨较宽阔,下肢骨的股骨较粗壮。下列猜测符合化石特征的是( )

A.“露西”时代的古人类不仅能使用工具,还能制造工具

B.“露西”时代的古人类的手臂已开始变得灵巧

C.“露西”时代的古人类能直立行走

D.“露西”时代的古人类大脑已经很发达

13.下列人类与类人猿的关系中,错误的是 ( )

A.类人猿与人类都起源于森林古猿

B.类人猿与人类的亲缘关系最近

C.类人猿是人类的祖先

D.两者发生分化的主要原因是各自生活的环境条件不同

14.下列有关生命起源和生物进化历程的说法,正确的是( )

A.米勒实验结果表明原始地球能产生原始生命

B.在研究生物进化历程中,化石是唯一的证据

C.生物进化的总体趋势:由简单到复杂,由低等到高等,由水生到陆生

D.越低等的生物在地层中出现得越晚

15.美国科学家米勒等人所做的化学模拟实验,支持了生命起源的哪一步? ( )

A.无机物→有机小分子 B.有机小分子→有机大分子

C.有机大分子→原始生命 D.原始生命→原始单细胞生物

16.决定生物进化的内、外在因素分别是( )

A.环境因素 遗传和变异 B.适者生存 遗传和变异

C.遗传和变异 环境因素 D.生存斗争 环境因素

17.许多化石证据表明,人类起源于( )

A.古猿 B.长臂猿 C.猕猴 D.猩猩

18.调查显示,受到持续偷猎的影响,成年非洲象象牙的平均长度明显减小,并有一些个体及它们的后代不再长出象牙。下列说法正确的是( )

A.为了躲避捕杀,非洲象产生了变异

B.不长象牙的变异属于不可遗传变异

C.短象牙或没有象牙的非洲象为适者生存

D.对于非洲象来说象牙没有使用价值所以退化

19.下列关于长颈鹿长颈性状形成原因的描述,符合达尔文自然选择学说的是( )

A.为吃到高处树叶不断伸长颈形成的

B.是由上帝创造的

C.是自然选择的结果

D.是变异的结果,与遗传无关

20.对森林古猿进化成人类的叙述不正确的是( )

A.由于森林的大量消失使部分森林古猿不得不下地生活

B.下到地面上的生活使其身体向直立行走方面发展

C.森林古猿之间在下地之前就有根本的区别

D.环境选择了森林古猿

21.生命起源于外太空的观点曾令无数研究者激动.根据这种假说,构成生命的分子首先在星云或彗星中生成,然后被陨石和灰尘带入海洋并在那里形成生命.部分科学 家认为原始生命有机体在来到地球以前是在太阳系的另一行星﹣﹣金星或火星上形成的.欧洲火星探测器的最新发现证明了45亿年前火星上有过湖泊和海洋,如果 找到相应的化石,则此说将得以证明.以下哪一项证据与“生命起源于外星球”的推测缺乏严密的逻辑关系( )

A.陨石中发现有并非来自地球的氨基酸

B.天文学家在星际空间发现了数十种有机物

C.最近发现火星除两极有少量冰以外,深处还埋有水

D.美国青年学者米勒在实验室模拟原始大气和闪电,人工合成了多种氨基酸

22.下面是阳阳同学学习了《生物进化的原因》一节后,依据达尔文生物进化论进行的有关叙述,其中错误的是( )

A.达尔文生物进化论,其核心是自然选择学说

B.狼和鹿能迅速奔跑是两者长期互相选择的结果

C.恐龙的灭绝是因为不能适应生存环境骤变的结果

D.在暗洞中生活的盲鼠因长期不用眼睛而逐渐失去视觉

23.根据自然选择学说,下列叙述错误的是( )

A.田鼠打洞和夜间活动的行为是自然选择的结果

B.狼和鹿能迅速奔跑是两者长期相互选择的结果

C.狗的牙齿坚硬,是长期磨炼的结果

D.恐龙的灭绝是因为不能适应生存环境骤变的结果

24.格兰特在1976-1985年对达天涅主岛上的强壮地雀研究时发现:岛上先持续干旱时,食物中大坚果的比率增大,出生地雀的喙变大;后来持续雨季,食物中小坚果的比率增大,出生地雀的喙变小。下列不符合达尔文自然选择学说的是( )

A.大坚果的比率增大不利于小喙地雀的生存

B.地雀喙的大小是可以遗传给后代的

C.在进化中地雀的喙不会变得更大或更小

D.食物组成是地雀喙大小进化的自然选择因素

25.原始生命起源的大致过程是( )

A.原始大气的主要成分→有机物→原始生命

B.火山熔岩的主要成分→有机物→原始生命

C.紫外线的主要成分→有机物→原始生命

D.原始地球表面土壤的主要成分→有机物→原始生命

26.依据自然选择学说的观点,下列叙述正确的是( )

A.长颈鹿长期食高处树叶,使颈越伸越长

B.野兔的保护色和鹰锐利的目光,是它们长期相互选择的结果

C.桦尺蛾为了适应污染的环境,它们的体色产生了定向的深色变异

D.在农药的长期作用下,农田害虫产生了抗药性

27.各种各样的抗生素对治疗细菌感染造成的疾病发挥着重要作用,但抗生素使用一段时间后,杀菌效果就会下降。用达尔文的进化观点解释,其原因是:

A.细菌对抗生素的选择作用 B.抗生素对细菌的选择作用

C.产品的质量下降 D.人类的体质下降

28.下列关于某杀虫剂杀虫效果的叙述,不符合达尔文自然选择学说的一项是( )

A.杀虫剂使用之后害虫产生抗药性强的变异

B.杀虫剂出现之前害虫存在过度繁殖的倾向

C.杀虫剂使用之后抗药性弱的个体被淘汰

D.害虫通过生存竞争实现了自然选择

29.下列关于自然选择的叙述,正确的是( )

A.蚊子为了适应蚊香的环境,产生了抗药性变异

B.常刮大风的海岛上,昆虫的残翅是有利变异

C.抗生素的选择和细菌的变异都是定向的

D.箭毒蛙的警戒色使其容易被天敌发现,这不是自然选择的结果

30.某个海岛经常刮大风,昆虫大多是无翅或残翅的,以下有关说法错误的是( )

A.昆虫出现无翅或残翅是变异现象

B.无翅或残翅昆虫数量增加是自然选择的结果

C.无翅或残翅都是不利的变异

D.无翅或残翅这种性状可以遗传给后代

二、判断题

31.自然界中的生物,通过激烈的生存斗争适应者生存,不适应者被淘汰,这就是自然选择。

三、填空题

32.如图为一块马铃薯甲虫成灾区域先后使用两种杀虫剂的实验结果曲线图,请据图回答:

(1)在自然界中,变异是普遍存在的.马铃薯甲虫中有些是具有抗药性的,有些没有抗药性.在遗传学上,这是一对 .

(2)在环境条件发生变化,如人们开始使用杀虫剂1时,对杀虫剂1 (有/没有)抗药性的个体无法适应环境,大量死亡.所以,在使用杀虫剂1的初始一至三年效果较 .

(3)然而,对杀虫剂1 (有/没有)抗药性的个体能够在使用杀虫剂的环境中生存下来,并且通过繁殖把抗药性性状 给后代.使用杀虫剂三年之后,存活的个体大多为这种个体,因此杀虫剂1的杀虫效果越来越差.

(4)变异是 (暂时/永久)有利的.当环境再次改变,人们开始使用杀虫剂2时,对杀虫剂1有抗药性个体中对 没有抗药性的个体活下来的可能性很小.所以,在更换杀虫剂的头几年(第7﹣9年)又会有大批马铃薯甲虫死亡.

(5)因此,按照 的观点,图中马铃薯甲虫数量的变换实际是因为杀虫剂的 作用.

(6)马铃薯甲虫的生长发育历经卵﹣幼虫﹣蛹﹣成虫四个时期,属于 发育.

33.人类和现代类人猿的共同祖先是 ,提出这一观点的学者是 .

34.如图分别为玉米、向日葵、葫芦藓、肾厥、油松、水绵六种植物,据图回答问题:

(1)在以上植物中,属于种子植物的是 ;可以用孢子繁殖后代的植物是 .

(2)B和E的种子相比,B最重要的特点是 .

(3)你能把以上植物所属的类群按从低等到高等的顺序排列吗? .

(4)最小的分类单位是 .

35.有人做了如下实验,将深色桦尺蛾和浅色桦尺蛾分别进行标记,然后放养于工业污染区和没有污染区的非工业区,经过一段时间后将所放养的桦尺蛾尽量回收,计算其数目,结果如下:

地区 浅色桦尺蛾 深色桦尺蛾

释放数 收回数 释放数 收回数

工业污染区 64 16 154 82

没有污染的非工业区 393 185 406 19

(1)桦尺蛾的体色在遗传学上叫 .

(2)桦尺蛾的体色差异在遗传学上叫做 .

(3)工业污染之后,桦尺蛾较深的体色对其所处环境来说是一种 ;在工业污染区深色桦尺蛾的回收率比较高,这说明桦尺蛾对环境具有

(4)根据达尔文的观点,深色桦尺蛾和浅色桦尺蛾数量的变化是 的结果.

(5)桦尺蛾的个体发育要经过卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段,我们把这种发育过程叫做 发育.

(6)如果严厉禁止污染,使工厂排烟量大大减少,请你预测,桦尺蛾的类型将产生怎样的变化? .

(7)以喷洒药剂毒杀桦尺蛾幼虫,也会伤及其他昆虫和相关鸟类,这不利于保护 .

(8)未污染区浅色桦尺蛾、深色桦尺蛾的捕获率分别是 、 (请保留一位小数).

36.今年4月20日,四川雅安发生7.0级地震,引发了人们对灾区的高度关注.

(1)地震是地壳变动的形式之一,板块的 和张裂是引起地壳变动的最主要原因.

(2)5月初,灾区普降暴雨,局部引发山体滑坡.高处滑下的泥石流由于具有巨大的 能,对灾区群众的生命财产造成新的危害.

(3)为了保护灾区群众的身体健康,有关部门给当地近四万人接种了甲肝、麻疹等疫苗.从预防传染病流行的措施来看,这种方法属于 .

四、读图理解题

37.如图是动植物进化的大致历程图解,请认真读图完成下列填空

(1)图中①是 、②是 、③是 、④是 、⑤是 。

(2)一般来说,生物进化的总体趋势是由 到 ;由 到 ;由 到陆生。

38.“人类从哪里来?”,虽然悠久的历史使得这个问题扑朔迷离,但是科学的发展正在为此勾画出日益清晰的轮廓。请据图回答下列问题:

(1)图一中,甲、乙分别表示 、 。

(2)产生卵细胞和精子的器官分别是图二中的4和3这两个器官除了可以产生生殖细胞外,还能分泌 。

(3)某夫妇结婚后女方一直没有怀孕,到医院检查后发现女方输卵管堵塞,后来通过“试管婴儿”技术,该夫妇有了自己的孩子。试管婴儿”的“试管”相当于图二中的[ ] 。

39.如图表示生物进化的大致历程,请回答下列问题:

(1)关于地球上生命的起源问题,主要有化学进化论和宇宙生命论两种观点,其中美国科学家米勒将甲烷等无机物在模拟原始地球条件下生成了 ,这一实验支持了 论。

(2)原始生命诞生之后经历了由简单到复杂、由低等到高等、由 的漫长进化历程,在研究生物进化的过程中,科学家常采用 的方法,推断生物进化的大致过程。

(3)研究人员通过比较图中①、②、③和④的细胞色素C中氨基酸数目差异,可以判断生物之间的 。

(4)图中显示植物进化的历程主要是:藻类植物→苔藓植物→蕨类植物→裸子植物→ (填文字)。

(5)在生物进化的原因上,达尔文的学说认为:自然界中生物繁殖能力都很强,但是在 中必然会出现适者生存、不适者被淘汰的现象,这就是自然选择。

五、实验探究题

40.如图

是用以研究生命起源的化学进化过程的一个模拟实验装置,请回答下列问题:

(1)这一实验装置是美国青年学者 设计的。

(2)B装置里的气体相当于 ,与现在的大气成分相比,其主要区别是不含 。在B处的两个电极放电产生电火花,模拟 这主要是为该实验提供 。

(3)C装置里的液体模拟了 ,实验后可检验到其中含有多种氨基酸等有机小分子物质。

(4)此实验表明:在生命起源的化学进化过程中,从 生成有机小分子物质是完全可能的。

41.野外观察发现生活在青草丛中的昆虫是绿色的.昆虫的这种保护色是怎样形成的呢?某研究性学习小组对此作了模拟探究。

(1)提出问题: ?

(2)作出假设: 。

(3)实验步骤如下:

①在一间铺有绿色地毯的房子里,放入同种且大小相似的绿色昆虫、灰色昆虫各20 只,然后将一只母鸡放人房间内。

②半小时后,撤出母鸡,计算两种颜色昆虫的幸存者数。

③假设每个幸存者都产生2个后代,且体色与幸存者相同,第二天按此补充投放两种颜色的昆虫,放回母鸡。

④半小时后,又撤出母鸡,再次计算两种颜色昆虫的幸存者数.重复③、④步实验至第三代,若获得的数据如表,请分析回答:

a.第三代中, 色昆虫幸存者多;第三代和第一代相比 色昆虫幸存者减少。

b.由该实验的结果可推知,昆虫的保护色是与周围环境一致的色彩,保护色的形成是

的结果。

(4)得出结论: 。

(5)列举两种具有保护色的生物: 。

六、综合题

42.在一次关于动物知识的交流中,同学们提出了很多的观点和问题。

甲同学:家兔的生殖发育特点为胎生、哺乳。

乙同学:水螅和鲫鱼,都属于无脊椎动物。

丙同学:青蛙的成体用肺呼吸,皮肤辅助呼吸,幼体生活在水中,用什么呼吸呢?

丁同学:蝗虫属于节肢动物,它的发育过程有什么特点?

……

根据同学们的讨论,回答下列问题。

(1)对比甲、乙同学的观点,表述正确的是 同学。

(2)青蛙的幼体生活在水中,用 呼吸;成体既能在陆地上生活,也能在水中活动,用肺呼吸,皮肤可辅助呼吸。

(3)由图可知,蝗虫的发育过程属于不完全变态,要经历受精卵→若虫→成虫三个时期。图中c属于 时期。

(4)同学们讨论的内容中包含的动物有家兔、水螅、蝗虫、青蛙、鲫鱼,其中最高等的动物是 。该动物的运动系统主要是由骨、 和肌肉组成。

(5)家兔的长毛和短毛是一对相对性状。如图所示,长毛兔(AA)和短毛兔(aa)交配后,子代的性状是 (填“长毛”或“短毛”),推测子代的基因组成 。

43.下图为生物的进化树,请填写

(1)图中种子植物包括 和 。

(2)脊椎进化历程: → → → 。

(3)最早出现的脊椎动物是 。原始的鸟类和哺乳类是由 进化而来的。

(4)现在的爬行动物还能不能进化成鸟类和哺乳类 。

44.如图是有关生物性状和相对性状的示意图,请据图回答:

(1)图中提到的豌豆性状有 ;

(2)家兔的黑毛和白毛是一对 ;

(3)豌豆有圆粒和皱粒之分,兔毛有长短之异,是生物界普通存在的 现象,其根本原因是生物体内的 物质发生了改变,这为 提供了丰富的材料.

45.某人做了如下实验:将深色桦尺蛾和浅色桦尺蛾分别进行标记,然后放养于工业污染区和没有污染的非工业区.经过一段时间后,将所释放的桦尺蛾尽量回收,计算其数目,结果如表:

地区 浅色桦尺蛾 深色桦尺蛾

释放数 回收数 释放数 回收数

工业污染区 64 16 154 82

没有污染的非工业区 393 154 406 19

(1)桦尺蛾的体色在遗传学上叫 .

(2)在工业污染区,深色桦尺蛾的回收数比较高,在非工业区,浅色桦尺蛾的回收数比较高,这说明桦尺蛾对环境具有 .

(3)在工业污染区, 是有利变异,而在非工业区, 则是有利变异.

(4)这种在生存竞争中适者生存,不适者被淘汰的过程叫做 .

答案解析部分

1.【答案】B

【知识点】生物进化的主要历程

【解析】【解答】解:(1)根据体内有无脊柱可以把动物分为脊椎动物和无脊椎动物两大类,脊椎动物的体内有由脊椎骨构成的脊柱如哺乳动物、鸟类,无脊椎动物的体内没有脊柱如节肢动物、环节动物等,①节肢动物属于无脊椎动物,故①的字自述正确;

(2)②代表的动物是两栖类,幼体生活在水中,用鳃呼吸,成体生活在潮湿的陆地或水中,用肺呼吸,皮肤辅助呼吸,体外受精,变态发育,故其自述是正确;

(3)③代表的动物是爬行类,体表覆盖着鳞片或甲,完全用肺呼吸,体内受精,是真正的陆生脊椎动物,但输送氧的能力差,体表没有保温结构,体温不恒定.③的自述正确;

(4)④代表的动物是鸟类,多数鸟类营飞行生活,其结构特征总是与其生活相适应的.鸟类的体内有很多气囊,这些气囊与肺相通.鸟类吸气时,空气进入肺,在肺内进行气体交换,同时一部分空气进入气囊暂时储存;呼气时,气囊中的气体又进入肺,在肺内进行气体交换.这样,鸟类每呼吸一次,气体两次进入肺,在肺内进行两次气体交换,这样的呼吸方式叫做双重呼吸.双重呼吸是鸟类特有的呼吸方式,可以供给鸟类充足的氧气,大大提高了气体交换的效率,有利于鸟类的飞行生活.由此 可见:肺是气体交换的场所,气囊不可以进行气体交换,故④的自述错误.

故选:B

【分析】无脊椎动物的进化历程:单细胞动物→腔肠动物→扁形动物→线形动物→环节动物→软体动物→节肢动物.

脊椎动物的进化历程:鱼类→两栖类→爬行类→鸟类、哺乳类,如图所示:①节肢动物,②两栖动物,③爬行动物,④鸟类.

2.【答案】D

【知识点】地球上生命的起源

【解析】【解答】A.米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的,故A正确。

B.化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的。化石是最重要的、比较全面的、直接的证据,化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来,故B正确。

C.托马斯 赫胥黎,英国生物学家、著名博物学家,他用比较解剖等方法证明人和大猩猩的脑部结构具有很大的相似性,通过比较方法,对比类人猿与人的特征:两眼生在前方、没有尾巴、面部表情丰富,有喜、怒、哀、乐等表情、拇指(趾)与其他四指(趾)分离,能抓握,对于人类的起源第一次提出人猿同祖的观点,故C正确。

D.生物在繁衍的过程中,会不断地产生变异,其中的许多变异是能够遗传的,是适应环境的有利变异,这些不断发生的变异是生物进化的基础,然后过度繁殖为自然选择提供了动力,以生存斗争为手段,达到适者(有利变异)生存与不适者(不利变异)被淘汰的结果,自然选择使不断变化的生物适应于不断变化的环境,但是生物的变异是随机产生的,故D错误。

故答案为:D。

【分析】生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的。化石是最重要的、比较全面的、直接的证据,化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的。在研究人类的起源过程中,常采用比较等的方法。

3.【答案】A

【知识点】生物进化的主要历程

【解析】【解答】藻类植物结构最简单,无根、茎、叶的分化.

苔藓植物比藻类植物的结构复杂一些,有了茎、叶的分化,但是无根,只有假根,体内无输导组织,植株矮小.

蕨类植物有了根、茎、叶的分化,且体内有输导组织,一般长的比较高大.

藻类植物、苔藓植物和蕨类植物都不结种子,用孢子繁殖后代,生殖离不开水.

裸子植物有种子,适于在干旱的陆地上生活,无花,种子外面无果皮包被着,裸露,不能形成果实.

被子植物也叫绿色开花植物,种子外面有果皮包被着,具有根、茎、叶、花、果实和种子六大器官,被子植物在繁殖的过程中能受到更好的保护,适应环境的能力更强,是植物界中最具高等的一个类群.因此,在植物界中,苔藓植物是植物进化中从水生到陆生的一种过渡类群.

故选:A

【分析】绿色植物根据形态、结构和生殖方式的不同分为种子植物和孢子植物;孢子植物包括藻类植物、苔藓植物和蕨类植物,种子植物又分为裸子植物和被子植物,被子植物又称为绿色开花植物.据此解答.

4.【答案】C

【知识点】地球上生命的起源

【解析】【解答】解:化学起源学说认为:原始地球的温度很高,地面环境与现在完全不同:天空中赤日炎炎、电闪雷鸣,地面上火山喷发、熔岩横流;从火山中喷出的气体,如水蒸气、氨、甲烷等构成了原始的大气层,与现在的大气成分明显不同的是原始大气中没有游离的氧;原始大气在高温、紫外线以及雷电等自然条件的长期作用下,形成了许多简单的有机物,随着地球温度的逐渐降低,原始大气中的水蒸气凝结成雨降落到地面上,这些有机物随着雨水进入湖泊和河流,最终汇集到原始的海洋中,原始的海洋就像一盆稀薄的热汤,其中所含的有机物,不断的相互作用,形成复杂的有机物,经过及其漫长的岁月,逐渐形成了原始生命,可见生命起源于原始海洋,由上可知,最初生成有机小分子物质和有机高分子物质的场所依次是原始大气层、原始海洋,C正确。

故选:C

5.【答案】B

【知识点】地球上生命的起源

【解析】【解答】化学起源学说认为:原始地球的温度很高,地面环境与现在完全不同:天空中赤日炎炎、电闪雷鸣,地面上火山喷发、熔岩横流;从火山中喷出的气体,如水蒸气、氨、甲烷等构成了原始的大气层,与现在的大气成分明显不同的是原始大气中没有游离的氧;原始大气在高温、紫外线以及雷电等自然条件的长期作用下,形成了许多简单的有机物,随着地球温度的逐渐降低,原始大气中的水蒸气凝结成雨降落到地面上,这些有机物随着雨水进入湖泊和河流,最终汇集到原始的海洋中.原始的海洋就像一盆稀薄的热汤,其中所含的有机物,不断的相互作用,经过及其漫长的岁月,逐渐形成了原始生命.因此简而言之即是:原始大气在雷电、紫外线等长期作用下,形成有机小分子,这些有机物随雨水汇集到原始海洋中,形成有机大分子,通过长期的相互作用,最后形成原始的生命.体现了由“无机物→有机物→原始生命”过程.

故选:B.

【分析】有关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说.这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的.

6.【答案】C

【知识点】猿到人的进化过程

【解析】【解答】直立行走将前肢解放出来,能够使用树枝、石块等来获取食物、防御敌害,臂和手逐渐变得灵巧,慢慢学会了制造工具,并且制造的工具越来越复杂。所以直立行走对人类进化的主要意义是前肢解放出来,开始使用和制造工具。

故答案为:C。

【分析】在距今1200多万年前,森林古猿曾广泛分布于非洲、亚洲、欧洲地区,尤其是非洲的热带丛林。1000万—2000万年前,地壳运动剧烈,加之气候变化巨大,一部分热带丛林变为稀树草原。生活在那里的森林古猿不得不下地生活,进而一代一代地向直立行走的方向发展,最终进化为人类。

7.【答案】B

【知识点】现代类人猿和人类的共同祖先

【解析】【解答】与人类亲缘关系最近的哺乳动物是黑猩猩,黑猩猩与人类在DNA、大脑和内脏器官的大小、面部的形状和功能上都很相似,他们有着共同的祖先----森林古猿。

故答案为:B

【分析】人类和类人猿都起源于森林古猿。到20世纪,先是用蛋白质(血红蛋白和肌红蛋白及细胞色素C)结构来确定人类与动物之间亲缘关系,得出了一些让人始料不及的结果:在灵长类动物中中,人类与黑猩猩和大猩猩的亲缘关系最近,与猩猩稍远一点,与长臂猿更远一些,与现代猴类亲缘关系就更远了。

8.【答案】D

【知识点】地球上生命的起源

【解析】【解答】解:原始大气中的无机小分子物质在紫外线、闪电、高温和宇宙射线等条件的激发下形成有机小分子物质,有机小分子物质随着雨水汇入原始海洋,经过长期演变,形成了比较复杂的有机大分子物质,这些物质逐渐聚集并在外表形成了原始界膜,构成了相对独立的体系,这些独立的体系不断完善,最终形成最简单的原始生命形式.可见生命的起源分为四个阶段:②形成有机小分子物质→④形成有机大分子→③构成独立的体系→①诞生原始生命,故选项D正确.

故选:D.

【分析】随着认识的不断深入和各种不同的证据的发现,人们对生命起源的问题有了更深入的研究,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说.在地球形成的最初是没有生命的,在地球上生命发生之前,经历了由无机物转变为有机物的化学进化过程.据此解答.关于生命起源的化学进化过程的研究,虽然进行了大量的模拟实验,但是绝大多数实验只是集中在第一阶段,有些阶段还仅仅限于假说和推测.

9.【答案】D

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】自然界中各种生物普遍具有很强的繁殖能力,从而能产生大量的后代,即过度繁殖.而生物赖以生存的食物和空间是有限的,生物为了获取食物和空间,要进行生存斗争.自然界中生物个体都有遗传和变异的特性,只有那些具有有利变异的个体,在生存斗争中才容易生存下来,并将这些变异遗传给下一代,而具有不利变异的个体被淘汰.自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择.因此,D符合题意.

故选:D.

【分析】此题考查的是对达尔文自然选择学说的理解.过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存.

10.【答案】D

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】A、甲虫自身存在着抗药性和不抗药性的个体,A说法正确。

B、甲虫本来就存在着抗药性的变异,有的抗药性强,有的抗药性弱,而不是因为使用了农药才产生变异,B说法错误。

C、原有的抗药性甲虫与不抗药性甲虫交配产生的后代有抗药性个体和不抗药性个体两种甲虫,而不是只有抗药性的个体一种,D说法错误。

D、甲虫本来就存在着抗药性个体,药物对甲虫的抗药性变异进行了定向的选择,使不适者被淘汰,适者生存,不断繁衍,抗药性强的甲虫比例逐渐增加,D说法正确。

故答案为:D

【分析】此条考查生物进化的原因—自然选择,此部分内容需要在理解的基础知识,遗传变异是生物进化的基础,解答此题需要理解:首先甲虫的抗药性存在着变异,有的抗药性强,有的抗药性弱,使用新农药时,把抗药性弱的甲虫杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的甲虫活下来,这叫适者生存,药物对甲虫的抗药性变异进行了定向的选择,使不适者被淘汰,适者生存,不断繁衍,抗药性强的甲虫比例逐渐增加,这样从表面上看起来药效是降低了。

11.【答案】D

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】在抗生素刚被使用的时候,能够杀死大多数类型的细菌,但少数细菌由于变异而具有抵抗抗生素的特性,不能被抗生素杀死而生存下来,并将这些变异遗传给下一代,因此,下一代就有更多的具有抗药性的个体,经过抗生素的长期选择,就形成了抗药性的细菌,故D符合题意。

故答案为:D

【分析】自然选择:达尔文把生存斗争中适应者生存、不适应者被淘汰的过程叫作自然选择.经过长期的自然选择,微小的有利变异得到积累而成为显著的有利变异,从而产生了适应特定环境的生物类型.

12.【答案】C

【知识点】现代类人猿和人类的共同祖先;猿到人的进化过程

【解析】【解答】就“露西”少女的骨骼化石来看,她的骨盆的髋骨前后扁,左右较宽阔,下肢骨的股骨较粗壮,说明她已直立行走,C符合题意,A、B、D均不符合题意。

故答案为:C。

【分析】在研究人类的起源和进化问题上,化石是重要的证据。露西是一具40%完整的骨架化石,她生前是一个20多岁的女性,根据骨盆情况推算生过孩子。露西的脑容量只有400毫升,从“露西”的骨骼化石看,她的上肢比较细短,下肢比较粗长。“露西”的下肢骨具有较为粗壮的股骨,骨盆的髋骨前后扁、左右阔,这说明她很可能采取直立行走的运动方式。

13.【答案】C

【知识点】现代类人猿和人类的共同祖先

【解析】【分析】人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿.分析解答.

【解答】 在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,由于环境的变化,森林古猿的一支是现代类人猿,以树栖生活为主,另一 支却由于环境的改变慢慢的进化成了人类,可见人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿.C错误.

故选:C

【点评】关键是正确理解人类和类人猿的关系,这部分知识在考试中经常考到.

14.【答案】C

【知识点】生物进化的研究方法及证据;生物进化的主要历程;地球原始条件模拟实验

【解析】【解答】A.米勒通过实验证明了原始地球上尽管不能形成生命,但能产生构成生物体的有机物,A不符合题意。

B.在研究生物进化历程中,化石是重要的证据,但不是唯一的证据,B不符合题意。

C.一般来说,生物进化的总体趋势是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生。在漫长的进化过程中,既有新的生物种类产生,也有一些生物种类灭绝。各种生物在进化过程中形成了各自适应环境的形态结构和生活习性,C符合题意。

D.化石是生物的遗体、遗物或生活遗迹,由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化形成的。科学家通过对化石的研究发现,鱼类的化石在比较古老的地层中就出现了,两栖类、爬行类和哺乳类则依次在更为晚近的地层中才出现。因此越低等的生物在地层中出现的越早,D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】1、化学起源说推测生命的化学进化过程: ①无机物形成简单有机物(在原始大气中)②简单有机物形成复杂有机物(在原始海洋中)③复杂有机物形成多分子体系(在原始海洋中)④多分子体系进化为原始细胞(在原始海洋中)。

米勒在实验室里,模拟原始地球条件,合称了多种氨基酸等简单的有机物,从而证明在原始地球的环境下无机物形成简单有机物是完全可能的。

2、研究生物进化的方法:

生物进化的证据有:化石证据、比较解剖学上的证据、胚胎学上的证据等。化石是生物进化最直接和最有力的证据。

15.【答案】A

【知识点】地球上生命的起源;地球原始条件模拟实验

【解析】【分析】解:地球在宇宙中形成以后,开始是没有生命的。经过了一段漫长的化学演化,就是说大气中的无机无小分子氢、碳、氮、氧、硫、磷等在自然界各种能源(如闪电、紫外线、宇宙线、火山喷发等等)的作用下,合成有机小分子(氨基酸等)。这些有机小分子进一步合成,变成有机大分子(如蛋白质、多糖、核酸等)。这一段过程叫做化学演化。最后原始生命诞生了,最早的原始生命是原核单细胞生物。

所以生命的起源历程分四个阶段:无机物→有机小分子→有机大分子→原始生命(单细胞生物)。

米勒模拟实验:模拟在原始地球中,还原性大气在雷鸣闪电作用下生成有机物(特别是氨基酸),以论证生命起源的化学进化过程的实验。该实验证明了:原始地表条件下,无机物能合成有机小分子。

故答案为:A

【分析】推测化学进化过程 ①无机物形成简单有机物(在原始大气中)②简单有机物形成复杂有机物(在原始海洋中)③复杂有机物形成多分子体系(在原始海洋中)④多分子体系进化为原始细胞(在原始海洋中)。

米勒模拟实验证明原始地球条件下,简单无机物形成简单有机物是完全可能的。

16.【答案】C

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】生物在繁衍的过程中,会不断地产生变异,其中的许多变异是能够遗传的,这些不断发生的可遗传的变异是生物进化的内在因素。生物在生存过程中,既要与自然环境进行斗争,又要与其他生物进行斗争。自然选择使不断变化的生物适应于不断变化的环境.环境因素是生物进化的外因。

故答案为:C

【分析】自然选择:生物通过生存斗争,适者生存不适者淘汰的过程.进化的过程:①过度繁殖;②生存斗争;③遗传变异;④适者生存.

①过度繁殖:地球上的各种生物普遍具有很强的繁殖能力,都有依照几何比率增长的倾向.

② 生存斗争:生物的繁殖能力是如此强大,但事实上,每种生物的后代能够生存下来的却很少,任何一种生物在生活过程中都必须为生存而斗争.生存斗争包括生物与 无机环境之间的斗争,生物种内的斗争,如为食物和栖息地等的斗争,以及生物种间的斗争.由于生存斗争,导致生物大量死亡,结果只有少量个体生存下来.

③④ 遗传变异、适者生存:在生存斗争中,什么样的个体能够获胜并生存下去呢?达尔文用遗传和变异来进行解释.他认为一切生物都具有产生变异的特性.引起变异的根本原因是环境条件的改变.在生物产生的各种变异中,有的可以遗传,有的不能够遗传。但哪些变异可以遗传呢?达尔文用适者生存来进行解释。他认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去.反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡.这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存.

达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择.他认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程.由于生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样,新的物种就形成了.由于生物所在的环境是多种多样的,因此,生物适应环境的方式 也是多种多样的,所以,经过自然选择也就形成了生物界的多样性.

17.【答案】A

【知识点】现代类人猿和人类的共同祖先

【解析】【解答】解:许多化石证据表明,人类起源于森林古猿,在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,后来由于环境的变化,森林古猿朝两个方面进化,一部分森林古猿仍然以树栖生活为主,慢慢进化成了现代类人猿,如黑猩猩、猩猩、大猩猩、长臂猿等.另一支却由于森林的大量消失被迫下到地面上来生活,慢慢的进化成了人类,可见人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿.

故选:A

【分析】此题考查的是人类的起源问题,据此答题.

18.【答案】C

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】偷猎者为了获取象牙,大量捕杀非洲象。象牙长的非洲象被杀死,象牙短的非洲象存活下来。非洲象在持续偷猎之前就产生了短象牙和无象牙的变异,人的偷猎行为对其进行了选择,这样经过若干代的反复选择,象牙的平均长度明显减小,并有一些个体及它们的后代不再长出象牙,因此短象牙或没有象牙的非洲象为适者生存。

故答案为:C。

【分析】达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。

19.【答案】C

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】A、为吃到高处树叶不断伸长颈子形成的变异是环境因素形成,遗传物质没有发生改变是不可遗传的变异;A不符合题意;

BC、生物界普遍存在变异,古代的长颈鹿存在着颈长和颈短、前肢长和前肢短的变异,这些变异是可以遗传的,前肢和颈长的能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代;前肢和颈短的个体,吃不到高处的树叶,当环境改变食物缺少时,就会因吃不到足够的树叶而导致营养不良,体质虚弱,本身活下来的可能性很小,留下后代的就会更小,经过许多代以后,前肢和颈短的长颈鹿就被淘汰了,这样,长颈鹿一代代的进化下去,就成了今天我们看到的长颈鹿,因此长颈鹿的长颈和高前肢的形成就是长期自然选择的结果,B不符合题意,C符合题意;

D、遗传变异是自然选择的基础,供选择的材料是可遗传的变异,因此与遗传有关,D不符合题意。

故答案为:C

【分析】自然选择:生物通过生存斗争,适者生存不适者淘汰的过程.进化的过程:①过度繁殖;②生存斗争;③遗传变异;④适者生存.

①过度繁殖:地球上的各种生物普遍具有很强的繁殖能力,都有依照几何比率增长的倾向.

② 生存斗争:生物的繁殖能力是如此强大,但事实上,每种生物的后代能够生存下来的却很少,任何一种生物在生活过程中都必须为生存而斗争.生存斗争包括生物与 无机环境之间的斗争,生物种内的斗争,如为食物和栖息地等的斗争,以及生物种间的斗争.由于生存斗争,导致生物大量死亡,结果只有少量个体生存下来.

③④ 遗传变异、适者生存:在生存斗争中,什么样的个体能够获胜并生存下去呢?达尔文用遗传和变异来进行解释.他认为一切生物都具有产生变异的特性.引起变异的根本原因是环境条件的改变.在生物产生的各种变异中,有的可以遗传,有的不能够遗传。但哪些变异可以遗传呢?达尔文用适者生存来进行解释。他认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去.反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡.这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存.

达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择.他认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程.由于生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样,新的物种就形成了.由于生物所在的环境是多种多样的,因此,生物适应环境的方式 也是多种多样的,所以,经过自然选择也就形成了生物界的多样性.

20.【答案】C

【知识点】现代类人猿和人类的共同祖先;猿到人的进化过程

【解析】【解答】A.由于森林大量消失,生活在这里的一些古猿不得不由树栖生活转移到地面上生活。A不符合题意。

B.下到地面上的生活使其身体向直立行走方面发展。B不符合题意。

C.森林古猿之间在下地之前没有区别,由树栖生活转移到地面上生活的古猿最终进化成人类,留在森林中的那部分古猿,进化成为现代的类人猿。C符合题意。

D.现代类人猿和人类的共同祖先是森林古猿,环境选择了森林古猿。D不符合题意。

故答案为:C

【分析】人类的祖先来到空旷地面上生活后,逐渐能够使用树枝、石块等物体来取食和防御敌害。在这个过程中,古猿逐步由四肢行走转变为两足直立行走,前肢被解放出来,臂和手逐渐变得灵巧。这些变化为使用和制造工具创造了条件,为其他器官的演化奠定了基础。

21.【答案】D

【知识点】地球上生命的起源

【解析】【解答】在众多的生命起源的观点中,就有一种观点是“生命起源于外星球”的观点.“生命起源于外星球”的推测虽然缺乏严密的逻辑关系,但是也有了一些证据.如陨石中发现有并非来自地球的氨基酸,天文学家在星际空间发现了数十种有机物,最近发现火星除两极有少量冰以外,深处还埋有水等.陨石中发现有并非来自地球的氨基酸,天文学家在星际空间发现了数十种有机物,最近发现火星除两极有少量冰以外,深处还埋有水,都能够证明“生命起源于外星球”的观点.

故A、B、C三个选项都不合题意.

D、美国青年学者米勒在实验室模拟原始大气和闪电,人工合成了多种氨基酸,所能证明的是生命起源的化学进化学说,而不是“生命起源于外星球”的观点.故符合题意.

故选:D.

【分析】生命何时、何处、特别是怎样起源的问题,是现代自然科学尚未完全解决的重大问题,是人们关注和争论的焦点.历史上对这个问题也存在着多种臆测和假 说,并有很多争议.随着认识的不断深入和各种不同的证据的发现,人们对生命起源的问题有了更深入的研究,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假 说.

22.【答案】D

【知识点】生物进化的学说

【解析】解答: 解:A、达尔文的进化论,其核心是自然选择学说,A正确;

B、鹿和狼各自的特征是在长期的生存斗争过程中形成的,鹿跑的不快、转弯不灵活便容易被狼吃掉,狼跑的不快就不易捕获食物(鹿),在长期的生存斗争和相互选择中,鹿和狼发展了自己的特征,B正确;

C、恐龙由于缺乏适应环境的有利变异,在自然选择中被淘汰,导致恐龙的灭绝.因此恐龙的灭绝是自然选择的结果,C正确;

D、盲鼠因长期不用眼睛而逐渐失去视觉,这是它对环境的一种适应,D错误.

故选:D.

分析: 自然界中的生物,通过激烈的生存 斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择;达尔文的自然选择学说,源于达尔文于1859年发表《物种起源》,其主要内容有四点:过度繁 殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存.自然选择学说与能量守恒和转换定律、细胞学说被恩格斯誉为十九世纪自然科学的三大发现.

23.【答案】C

【知识点】生物进化的学说

【解析】 【解答】A、田鼠打洞和夜间活动的行为是自然选择的结果,A正确。

B、鹿和狼各自的特征是在长期的生存斗争过程中形成的,鹿跑的不快、便容易被狼吃掉,狼跑的不快就不易捕获食物(鹿),在长期的生存斗争和相互选择中,鹿和狼发展了自己的特征,B正确。

C、狗的牙齿坚硬并不是长期磨练出来的,而是自然选择的结果,C错误。

D、恐龙由于缺乏适应环境的有利变异,在自然选择中被淘汰,导致恐龙的灭绝.因此恐龙的灭绝是自然选择的结果,D正确。

【分析】自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是自然选择;达尔文的自然选择学说源于达尔文于1859年发表《物种起源》,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争,遗传和变异,适者生存。自然选择学说、能量守恒和转换定律、细胞学说被恩格斯誉为十九世纪自然科学的三大发现。故答案选:C。

24.【答案】C

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】A、食物主要是大坚果时,不利于喙小的地,雀生存,喙大的地雀成为了环境的适应者,最终适者生存,不适者被淘汰,这是自然选择的结果,A不符合题意。

B、地雀的喙大小是一种相对性状,是一种变异现象,变异具有普遍性,可以遗传给后代,B不符合题意。

C、生物变异具有普遍性,在生物进化过程中,变异为生物进化提供了原材料,所以地雀的喙会发生变异,会变得更大或者更小,C说法错误,故C不符合题意。

D、地雀的喙大小直接影响着获取的食物,所以地雀的生活需要从外界获取食物,所以无法获取食物的地雀最终会淘汰,能获得食物的地雀会生存下来,可见食物是地雀喙大小的选择因素,符合自然选择的“适者生存,不适者淘汰,”D说法正确,D不符合题意。

故答案为:C

【分析】此题考查自然选择的内涵,此部分内容需要理解,熟知:自然选择的内容是:过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存,不适者淘汰;需要明确:生物的变异是随机产生的,产生的变异可能对生物的生存是有利的,也可能对生物的生存是不利的,不是环境的改变使生物产生适应性变异,而是环境的改变对生物产生的变异进行了选择。

25.【答案】A

【知识点】地球上生命的起源

【解析】【解答】化学起源学说认为:原始大气在雷电、紫外线等长期作用下,形成有机小分子物质,这些有机物随雨水汇集到原始海洋中,形成有机大分子物质,通过长期的相互作用,最后形成原始的生命。体现了由“原始大气的主要成分一有机物一原始生命”过程。

【分析】本题主要考查地球上生命的起源相关知识,意在考查考生能记住所学的知识,把握知识间的内在联系。

26.【答案】B

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】A、长颈鹿经常努力伸长颈和前肢去吃树上的叶子,可以使颈和前肢都变得很长,这是环境改变引起的,遗传物质没有发生改变,不能遗传给后代,长颈鹿的颈和伸长是自然选择的结果,A说法错误,A不符合题意。

B、野兔的保护色,能使它们生存下来,并繁殖后代,这是适应环境的结果,野兔的后代适应环境的生存下来,这种保护色得到积累加强;鹰有锐利的目光容易发现食物野兔,能获得食物而生存,否则就会因缺乏食物而饿死,这样不适者被淘汰了,这也是长期相互选择的结果,可见B说法正确,故B故符合题意。

C、桦迟4蛾的体色本身存在着深色和浅色的变异,在自然选择的长期作用下,深色体色的桦尺蛾因适于环境而得到积累加强,可见C说法错误,C不符合题意。

D、农田害虫本身存在着有强有的弱抗药性的变异,在有毒农药长期的自然选择作用下,农田害虫抗药性得到积累加强,可见D说法错误,D不符合题意。

故答案为:B

【分析】此题考查自然选择,此部分内容有难度,需要理解自然选择的含义,自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择,需要明确:生物本身存在着变异,并不是因适应环境而产生变异。

27.【答案】B

【知识点】生物进化的学说

【解析】【分析】达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择,遗传变异是生物进化的基础,首先细菌的抗药性存在着变异,有的抗药性强,有的抗药性弱,使用抗生素时,把抗药性弱的细菌杀死,这叫不适者被淘汰,抗药性强的细菌活下来,这叫适者生存,活下来的抗药性强的细菌,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用抗生素时,又把抗药性弱的细菌杀死,抗药性强的细菌活下来,这样经过若干代的反复选择,最终活下来的细菌大多是能抵抗青霉素的细菌,使得有些细菌不再受抗生素影响了。

【点评】此题为基础题,难度一般,解答此类题目的关键是理解有些细菌不再受抗生素影响的原因。

28.【答案】A

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】杀虫剂使用之后害虫产生抗药性强的变异不符合达尔文自然选择学说的观点。

【分析】达尔文自然选择学说认为:遗传变异是生物进化的基础,首先害虫的抗药性存在着变异,有的抗药性强,有的抗药性弱.使用杀虫剂时,把抗药性弱的害虫杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的害虫活下来,这叫适者生存。活下来的抗药性强的害虫,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用杀虫剂时,又把抗药性弱的害虫杀死,抗药性强的害虫活下来。这样经过若干代的反复选择,最终活下来的害虫大多是抗药性强的害虫。在使用同等剂量的杀虫剂时,就不能起到很好的杀虫作用,导致杀虫剂的灭虫的效果越来越差。因此农业生产中长期使用某种杀虫剂后,害虫的抗药性增强,杀虫效果减弱的原因是杀虫剂对害虫有选择作用,使抗药性强的害虫被保留了下来。根据以上论述抗药性强的变异是害虫自身产生的,而不是杀虫剂使它产生的变异,故答案选A。

29.【答案】B

【知识点】遗传和变异现象;生物进化的学说

【解析】【解答】A、遗传变异是生物进化的基础,首先蚊子的抗药性存在着变异。有的抗药性强,有的抗药性弱。A错误;

B、由于这些海岛上经常刮大风,哪些有翅能飞但翅膀不够强大的昆虫,就常常被大风吹到海里,因而生存和繁殖后代的机会较少,是不利变异;而无翅或残翅的昆虫,由于不能飞翔,就不容易被风吹到海里,因而生存和繁殖后代的机会就多,是有利变异,B正确;

C、细菌的变异都是不定向的,抗生素的选择是定向的,C错误;

D、警戒色的形成是动物在适应环境过程中所表现的一个方面,是自然选择的结果。动物的警戒色有利于躲避敌害或捕食猎物。箭毒蛙色彩绚丽夺目,对敌害是一种警戒色,有利于躲避敌害或捕食猎物,它的生存是自然选择的结果,D错误。

故答案为:B。

【分析】 达尔文的自然选择学说,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。过度繁殖是指地球上的各种生物普遍具有很强的繁殖能力。任何一种生物在生活过程中都必须为生存而斗争。生存斗争包括生物与无机环境之间的斗争,生物种内的斗争,如为食物、配偶和栖息地等的斗争,以及生物种间的斗争。由于生存斗争,导致生物大量死亡,结果只有少量个体生存下来。一切生物都具有产生变异的特性。引起变异的根本原因是环境条件的改变。在生物产生的各种变异中,有的可以遗传,有的不能够遗传。在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去。反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。

30.【答案】C

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】A、变异具有普遍性,所以昆虫的无翅和残翅是一种变异现象,A说法正确,A不符合题意。

B、无翅或残翅的昆虫,因为翅的特点,而不能飞翔,所以,也就不容易被风吹到海里,生存和繁殖后代的机会就多,无翅或残翅昆虫数量增加是自然选择的结果,这是适应环境的表现,可见,B说法正确,B不符合题意。

C、无翅或残翅的变异一定程度上都是适应环境的,有利于昆虫的生存,因此与正常翅相比,无翅或残翅都是有利变异,可见D说法错误,C符合题意。

D、无翅或残翅这种性状是遗传物质改变而引起的变异,因此可以遗传给后代,D说法正确,D不符合题意。

故答案为:C

【分析】此题考查自然选择,为基础题,是常考的知识点,熟知:变异是生物普遍存在的现象,变异为生物的进化提供原材料;在选择中,适应环境的个体生存者下来,不适者淘汰,环境选择的是适应环境的个体。

31.【答案】(1)正

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】自然界中各种生物普遍具有很强的繁殖能力,从而能产生大量的后代.而生物赖以生存的食物和空间是有限的,生物为了获取食物和空间,要进行生存斗争即生存竞争.自然界中生物个体都有遗传和变异的特性,只有具有有利变异的个体,在生存斗争中才容易生存下来,并将这些变异遗传给下一代,而具有不利变异的个体被淘汰。因此,自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存,不适应者被淘汰,这就是自然选择。故说法正确。

【分析】达尔文的自然选择学说,其主要内容是:过度繁殖;生存斗争;遗传和变异;适者生存。

32.【答案】相对性状;没有;好;有;遗传;暂时;杀虫剂2;达尔文;选择;完全变态

【知识点】昆虫的生殖和发育;性状和相对性状;生物进化的学说

【解析】【解答】(1)生物体的形态特征、生理特征和行为方式叫做性状,同种生物同一性状的不同 表现形式叫做相对性状;豌豆的紫花和白花这一对性状是同种生物的同一性状的不同表现形式,属于相对性状;马铃薯甲虫中有些是具有抗药性的,有些没有抗药 性.在遗传学上,这是一对相对性状.

(2)从图中可以看到,使用某种杀虫剂消灭害虫,开始使用的一至三年效果较好,如人们开始使用杀虫剂1时,对杀虫剂1没有(有/没有)抗药性的个体无法适应环境,大量死亡.所以,在使用杀虫剂1的初始一至三年效果较好.

(3) 随着杀虫剂1的继续使用,对该种害虫的效果越来越差,即该种害虫表现出越来越强的抗药性,而实验证明,在未使用农药前,某些害虫个体已具有这种抗药性,后 来随着年限延长,杀虫剂效果越来越差.是因为对杀虫剂1有抗药性的个体能够在使用杀虫剂的环境中生存下来,并且通过繁殖把抗药性性状遗传给后代.使用杀虫 剂三年之后,存活的个体大多为这种个体,因此杀虫剂1的杀虫效果越来越差.

(4)从图中曲线可以看出,使用杀虫剂1年后的第六年,害虫适应 了具有杀虫剂的环境,这种适应的形成是自然选择的结果.变异是暂时有利的.当环境再次改变,当第七年使用杀虫剂2时,害虫由于不适应改变了的环境而大量死 亡,经过再次积累,对杀虫剂1有抗药性个体中对杀虫剂2号没有抗药性的个体活下来的可能性很小.所以,在更换杀虫剂的头几年(第7﹣9年)又会有大批马铃 薯甲虫死亡新的有利变异重新适应环境.

(5)达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择.遗传变异是生物进化的基 础,首先害虫的抗药性存在着变异.有的抗药性强,有的抗药性弱.使用农药时,把抗药性弱的害虫杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的害虫活下来,这叫适者生 存.活下来的抗药性强的害虫,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用杀虫剂时,又把抗药性弱的蚊子杀死,抗药性强的蚊子活下来.这样经过若干代的 反复选择.最终活下来的蚊子大多是抗药性强的.在使用同等剂量的杀虫剂时,就不能起到很好的杀虫作用,导致杀虫剂的灭蚊的效果越来越差.因此:①害虫抗药 性越来越强是因为杀虫剂对害虫起来了选择作用.在此过程中,能生存下来的个体一般具有一些微小的变异,即抗药性.从这里我们可以看出,自然选择和生物进化 都是定向的.②从图中曲线可以看出,使用杀虫剂1年后的第六年,害虫适应了具有杀虫剂的环境,这种适应的形成是自然选择的结果.当第七年使用杀虫剂2时, 害虫由于不适应改变了的环境而大量死亡,经过再次积累,新的有利变异重新适应环境.

(6)昆虫在个体发育中,经过卵、幼虫、蛹和成虫等4个时期的叫完全变态发育.完全变态发育的幼虫与成虫在形态构造和生活习性上明显不同,差异很大.如蝶、蚊、蝇、菜粉蝶、蜜蜂,蚕等.

故答案:(1)相对性状

(2)没有; 好;

(3)有;遗传;

(4)暂时;杀虫剂2;

(5)达尔文;选择;

(6)完全变态.

【分析】生物的性状由基因控制,基因有显性和隐性之分;显性基因是控制显性性状发育的基因,隐性基因,是控制隐性性状的基因;生物体的某些性状是由 一对基因控制的,当细胞内控制某种性状的一对基因都是显性或一个是显性、一个是隐性时,生物体表现出显性基因控制的性状;当控制某种性状的基因都是隐性 时,隐性基因控制的性状才会表现出来.

33.【答案】森林古猿;达尔文

【知识点】现代类人猿和人类的共同祖先

【解析】【解答】解:19世纪著名的进化论建立者是达尔文,他提出了人类与类人猿的共同祖先是森林古猿,人类和类人猿的关系最近,是近亲.

【分析】达尔文认为人类和类人猿有共同的祖先,人类和类人猿是近亲,据此答题.

34.【答案】A、B、E;C、D、F;种子外面有果皮包被;FCDEB(A);种

【知识点】现代类人猿和人类的共同祖先;猿到人的进化过程

【解析】【解答】(1)绿色植物根据形态、结构和生殖方式的不同分为种子植物和孢子植物;孢子植物包括藻类植物、苔藓植物和蕨类植物,种子植物又分为裸子植物和被子植物.图中C、D、F都无种子,用孢子繁殖,属于孢子植物;A、B、E用种子繁殖,属于种子植物.

(2)种子植物分为裸子植物和被子植物.B向日葵属于被子植物,种子有果皮包被;E油松属于裸子植物,种子裸露,没有果皮包被.

(3)植物的进化历程:原始藻类植物→(原始苔藓植物和原始蕨类植物)→原始的种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物).所以以上植物所属的类群按从低等到高等的排列顺序是:FCDEB(A).

(4)生物的分类单位从大到小依次以界、门、纲、目、科、属、种,界是最大的分类单位,种是最基本的分类单位.

故答案为:(1)A、B、E; C、D、F

(2)种子外面有果皮包被

(3)FCDEB(A)

(4)种

【分析】绿色植物根据形态、结构和生殖方式的不同分为种子植物和孢子植物;孢子植物包括藻类植物、苔藓植物和蕨类植物,种子植物又分为裸子植物和被子植物,被子植物又称为绿色开花植物.

如图A玉米,B向日葵属于被子植物,C葫芦藓属于苔藓植物,D肾蕨属于蕨类植物,E油松属于裸子植物.F水绵属于藻类植物.

35.【答案】性状;变异;保护色;适应性;自然选择;完全变态;浅色桦尺蛾增多(深色桦尺蛾减少);生物种类的多样性;47.1%;4.7%

【知识点】昆虫的生殖和发育;性状和相对性状;生物进化的学说;生物多样性的内涵

【解析】【解答】解:(1)生物体的形态特征、生理特征和行为方式叫做性状,桦尺蛾的体色就是一种性状.

(2)变异是指生物体子代与亲代之间的差异,子代个体之间的差异的现象,桦尺蛾的体色差异在遗传学上叫做变异.

(3) 在工业污染区深色桦尺蛾的体色与环境一致,是一种保护色,不易被敌害发现,它们能够存活下去并繁殖后代;而浅色桦尺蛾则相反,它们容易被敌害吃掉而失去产生后代的机会.生物只有适应环境才能生存,在工业污染区深色桦尺蛾的回收率比较高,在非工业区浅色桦尺蛾的回收率比较高这说明桦尺蛾对环境具有适应性.

(4) 达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去.反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡.这就是说, 凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存.达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择.因此深色桦尺蛾和浅色桦尺蛾数量的变化是自然选择的结果.

(5)昆虫的发育有不完全变态发育和完全变态发育,凡是发育过程经过卵、幼虫、蛹、成虫四个时期,并且幼虫与成虫在形态结构和生活习性有很大差异的叫做完全变态发育.

(6)如果严格禁止污染物排放,工厂的排烟量大大减少,工业区的环境颜色会变浅,这样浅色桦尺娥的体色就会与环境颜色一致,从而不易被敌害发现而容易生存下去,因此浅色桦尺蛾的数量将会增多.

(7)防治农林害虫应提倡生物防治的方法,否则易伤及其他昆虫和以这些昆虫为食的鸟类,破坏了生物种类的多样性.

(8)根据表中的桦尺蛾的释放数和回收数可知,未污染区浅色桦尺蛾、深色桦尺蛾的捕获率分别是:47.1%、4.7%.

故答案为:(1)性状;

(2)变异;

(3)保护色;适应性;

(4)自然选择;

(5)完全变态;

(6)浅色桦尺蛾增多(深色桦尺蛾减少);

(7)生物种类的多样性;

(8)47.1%;4.7%.

【分析】分析表格中的数据可知:在工业污染区,深色桦尺蛾回收数多,说明深色桦尺娥在工业污染区更容易生存,而在非工业区,浅色桦尺蛾回收树多,说明浅色桦尺娥在非工业区更容易生存;这说明生物的体色与环境的颜色一致时即具有保护色的生物更容易生存.

36.【答案】(1)碰撞

(2)动

(3)保护易感人群

【知识点】地球上生命的起源;传染病的一般预防措施

【解析】【解答】解:(1)地震是地壳变动的形式之一,地壳板块与板块之间有时会剧烈运动,板块在剧烈运动的时候碰撞和张裂,导致地震.(2)泥石流之所以会造成巨大的危害,是因为由石、泥土被雨水从高处冲下来时,质量不变,高度减小,速度增大,即重力势能减小,动能增加,故将重力势能转化为巨大的动能.(3)传染病的预防措施包括控制传染源、切断传播途径、保护易感人群等措施.传染源是指能够散播病原体的人或动物;传播途径是指病原体离开传染源到达健康人所经过的途径;易感人群是指对某种病原体缺乏免疫力而容易感染该病的人群,接种疫苗属于保护易感人群.

故答案为:(1)碰撞;(2)动;(3)保护易感人群.

【分析】此题主要考查的是地震的原因的了解、传染病的预防措施,即控制传染源、切断传播途径、保护易感人群,分析解答.

37.【答案】(1)爬行类(爬行动物);裸子植物;扁形动物;哺乳类(哺乳动物);藻类植物

(2)简单;复杂;低等;高等;水生

【知识点】生物进化的主要历程

【解析】【解答】(1)植物的进化历程:原始藻类植物→原始苔藓植物和原始蕨类植物→原始的种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物);无脊椎动物的进化历程:原始单细胞动物→原始腔肠动物动物→原始扁形动物动物→原始线形动物动物→原始环节动物→原始软体动物动物→原始节肢动物动物→原始棘皮动物动物。脊椎动物的进化历程:古代鱼类→古代两栖类→古代爬行类→古代鸟类、哺乳类。由图可知,①是爬行类;②是裸子植物、③是扁形动物、④是哺乳类、⑤是藻类植物。(2)从进化树可以看出生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从水生到陆生,从低等到高等。

故答案为:(1)爬行类(爬行动物);裸子植物;扁形动物;哺乳类(哺乳动物);藻类植物(2)简单;复杂;低等;高等;水生

【分析】植物的进化历程:原始藻类植物→原始苔藓植物和原始蕨类植物→原始的种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物);

无脊椎动物的进化历程:原始单细胞动物→原始腔肠动物动物→原始扁形动物动物→原始线形动物动物→原始环节动物→原始软体动物动物→原始节肢动物动物→原始棘皮动物动物;

脊椎动物的进化历程:古代鱼类→古代两栖类→古代爬行类→古代鸟类、哺乳类.

38.【答案】(1)森林古猿;受精卵

(2)性激素

(3)5;输卵管

【知识点】现代类人猿和人类的共同祖先;男性生殖系统;女性生殖系统;受精过程

【解析】【解答】(1)在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,后来由于环境的变化,森林古猿朝两个方面进化,一部分森林古猿仍然以树栖生活为主,慢慢进化成了现代类人猿,如黑猩猩、猩猩、大猩猩、长臂猿等,另一支却由于环境的改变被迫下到地面上来生活,慢慢的进化成了人类;由此可知,甲是森林古猿;男性产生的精子和女性产生的卵细胞结合形成乙受精卵。

(2)男性的主要性器官是3睾丸,3睾丸能产生精子和分泌雄性激素,女性的主要生殖器官是4卵巢,4卵巢的功能是产生卵细胞,并分泌雌性激素,雌性激素和雄性激素都是性激素。

(3)试管婴儿是指用人工的方法使精子与卵细胞在体外的试管中结合形成受精卵并进行早期胚胎发育,然后把胚胎移植进母体的子宫内,胚胎和胎儿的发育在子宫中进行,直至发育成熟,分娩产出。精子和卵细胞结合形成受精卵的部位是在5输卵管,可见,试管婴儿的“试管”相当于女性生殖器官中的5输卵管。

【分析】图中:1阴囊,2精囊腺,3睾丸,4卵巢,5输卵管,6子宫,7阴道。

男性和女性生殖系统:

功能

男性 内生殖器 睾丸 产生精子和分泌雄性激素(男性主要的生殖器官)

附睾 贮存和输送精子

输精管 输送精子

外生殖器 精囊腺和前列腺 分泌黏液

阴囊 保护睾丸和附睾

阴茎 排精、排尿

女性 内生殖器 卵巢 产生卵细胞和分泌雌性激素(女性主要的生殖器官)

输卵管 输送卵细胞和受精的场所

子宫 胚胎、胎儿发育的场所

阴道 精子进入、月经流出,胎儿产出的通道

外生殖器 外阴 /

39.【答案】(1)有机小分子;化学进化

(2)由水生到陆生;比较

(3)亲缘关系的远近

(4)被子植物

(5)生存斗争

【知识点】生物进化的研究方法及证据;生物进化的主要历程;生物进化的学说;地球原始条件模拟实验

【解析】【解答】(1)米勒的实验装置如下图

米勒的实验如图,将水注入左下方的烧瓶内,先将玻璃仪器中的空气抽去。然后打开左方的活塞,泵入甲烷、氨和氢气的混合气体(模拟原始大气)。再将烧瓶内的水煮沸,使水蒸气和混合气体同在密闭的玻璃管道内不断循环,并在另一容量为5升的大烧瓶中,经受火花放电(模拟雷鸣闪电)一周,最后生成的有机物,经过冷却后,积聚在仪器底部的溶液(模拟原始大气中生成的有机物被雨水冲淋到原始海洋中)。此实验结果共生成20种有机物。其中11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质所含有的。米勒的实验试图向人们证实,化学起源说论述的生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的。

(2)生物进化的总体趋势是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生。比较法和实验法是研究生物进化的基本方法。比较是指根据一定的标准,把彼此有某种联系的事物加以对照,确定它们的相同和不同之处。通过对各个事物特征的比较,可以把握事物之间的内在联系,认识事物的本质,同时比较法对生物进化问题最重要的研究方法。实验法是利用特定的器具和材料,通过有目的、有步骤的实验操作和观察、记录分析,发现或验证科学结论。生物进化的证据有化石证据、比较解剖学上的证据、胚胎学上的证据,科学家从对大量化石的研究中推断生物进化的大致过程,采用的最重要的研究方法是比较法。

(3)比较法是研究生物进化问题最重要的方法。通过比较细胞色素C的差异,可以推断各种生物之间的亲缘关系的远近。

(4)生物进化的总体趋势是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生。而植物的进化进程是:藻类植物→苔藓植物→蕨类植物→裸子植物→被子植物,被子植物是最高点的植物类群。

(5)自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择;达尔文的自然选择学说,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。

【分析】(1)米勒通过实验验证了化学起源学说的第一阶段,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的。

(2)植物的进化历程:原始藻类植物→原始苔藓植物和原始蕨类植物→原始的种子植物。无脊椎动物的进化历程:原始单细胞动物→原始腔肠动物→原始扁形动物→原始线形动物→原始环节动物→原始软体动物→原始节肢动物→原始棘皮动物。脊椎动物的进化历程:古代鱼类→古代两栖类→古代爬行类→古代鸟类、哺乳类。

生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。

40.【答案】(1)米勒

(2)原始大气;氧气;自然界的闪电;能量

(3)原始海洋

(4)无机小分子物质

【知识点】地球上生命的起源

【解析】【解答】(1)如图是米勒实验的装置,米勒是美国青年学者;

(2)图中B里的气体相当于原始大气,有水蒸气、氨气、甲烷等,与现在大气成分的主要区别是无氧气。正负极接通进行火花放电是模拟自然界的闪电.这主要是为该实验提供了能量;

(3)C处为取样活塞,若取样鉴定,可检验到其中含有氨基酸等有机小分子物质,共生成20种有机物,其中11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质所含有的。此装置是模拟原始地球条件下的原始海洋;

(4)米勒的实验试图向人们证实,在生命起源的化学进化过程中,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机大分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的。

【分析】米勒通过实验验证了化学起源学说的第一阶段.即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的.

41.【答案】(1)昆虫的保护色是通过自然选择形成的吗

(2)昆虫的保护色是通过自然选择形成的

(3)A;绿色 灰色 B;相一致 自然选择

(4)昆虫的保护色是通过自然选择形成的

(5)青蛙、蜥蜴等

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】解: (1)探究实验提出的问题即实验需要解决的问题,本实验想探究保护色的形成,因此提出的问题应该是昆虫的保护色是通过自然选择形成的吗?

(2)探究实验作出的假设应该是对提出的问题肯定或者否定的推测。因此本探究实验的假设应该是“昆虫的保护色是通过自然选择形成的”

(3)A考查数据分析的能力,从表格数据比较结果来看,绿色昆虫幸存者比例逐代增多,灰色昆虫幸存者比例逐代减少。B考查保护色的概念和成因,保护色即动物体色与环境一致,才能更好地适应环境的体色特点,此实验中绿色昆虫比灰色昆虫幸存者多,说明了绿色昆虫与环境(有绿地毯的房子)相一致,所以绿色成了昆虫的保护色,这是自然选择的结果。

(4)探究实验的结论即通过探究来验证假设正确与否,本探究实验证明生物必须适应环境,与环境相适应的个体在生存斗争中处于优势地位。即假设是正确的。

(5)本小题考查对保护色实例的认知和分析,身边的许多生物都有保护色,例如青蛙、蜥蜴等。

故答案为:(1)昆虫的保护色是通过自然选择形成的吗

(2)昆虫的保护色是通过自然选择形成的

(3)A.绿色 灰色;

B.非常相似(一致) 自然选择

(4)昆虫的保护色是通过自然选择形成的

(5)青蛙、蜥蜴等

【分析】动物外表颜色与周围环境相类似,这种颜色叫保护色;生物必须适应环境,与环境相适应的个体在生存斗争中具有优势,绿色昆虫比灰色昆虫幸存者多,说明绿色昆虫与环境(有绿色地毯的房子)相一致,所以绿色成了昆虫的保护色,这是自然选择的结果。

42.【答案】(1)甲

(2)鳃

(3)成虫

(4)家兔;关节(骨连接)

(5)长毛;Aa

【知识点】昆虫的生殖和发育;两栖动物的生殖和发育;生物进化的主要历程;运动系统的组成;基因的显隐性及其性状遗传

【解析】【解答】(1)哺乳动物一般具有胎生,哺乳,体表被毛,牙齿分为门齿、臼齿、犬齿,心脏四腔,用肺呼吸,体温恒定等特征。甲同学的观点正确。

水螅腔肠动物,身体呈辐射对称,体表有刺细胞,有口无肛门,无脊椎动物。鱼生活在水中体表常有鳞片覆盖,用鳃呼吸,通过尾部和躯干部的摆动以及鳍的协调作用游泳属于脊椎动物。乙同学观点错误。

(2)青蛙是两栖动物,幼体是蝌蚪,蝌蚪无论是外部形态还是内部结构都像鱼,用鳃呼吸。

(3)如图所示蝗虫的一生有三个时期,依次是a受精卵、b若虫、c成虫。

(4)家兔——哺乳动物;水螅——腔肠动物;蝗虫——节肢动物;青蛙——两栖动物;鲫鱼——鱼类;最高的动物是哺乳动物。哺乳动物的运动系统是由骨、关节和骨骼肌(肌肉)组成。骨起杠杆作用,关节起支点作用,骨骼肌起动力作用。

(5)生物体的某些性状是由一对基因控制的,而成对的基因往往有显性和隐性之分,显性基因控制显性性状,隐性基因控制隐性性状;当细胞内控制某种性状的一对基因,一个是显性、一个是隐性时,只有显性基因控制的性状才会表现出来;当控制某种性状的基因都是隐性基因时,才会表现出隐性性状。遗传图谱如下:

子代基因组成均为:Aa。

【分析】(1)哺乳动物的主要特征体表面有毛,一般分头、颈、躯干、四肢和尾五个部分;牙齿分化,体腔内有膈,心脏四腔,用肺呼吸;大脑发达,体温恒定,是恒温动物;哺乳;胎生。

(2)两栖动物是指:幼体生活在水中,用鳃呼吸;成体即能生活在水中,也能生活在潮湿的陆地上,主要用肺呼吸,兼用皮肤呼吸.如青蛙、蟾蜍等。

(3)不完全变态是指蟋蟀、蝼蛄、螳螂等昆虫的一生经历受精卵、幼虫、成虫三个时期,而且幼虫和成虫的形态结构非常相似,生活习性也几乎一致的发育过程。

(4)人和脊椎动物的运动系统由骨骼和骨骼肌组成。骨骼包括骨和骨连接;骨连接包括关节、半活动连接和不活动连接,关节是骨连接的主要形式,骨骼肌两端较细呈乳白色的部分是肌腱(属于结缔组织),分别附着在相邻的两块骨上,中间较粗的部分是肌腹,主要由肌肉组织构成,外面包有结缔组织膜,里面有许多血管和神经,能够收缩和舒张。

(5)基因控制生物的性状,相对性状有显性性状和隐性性状之分。显性基因是控制显性性状发育的基因,隐性基因,是支配隐性性状的基因;生物体的某些性状是由一对基因控制的,当细胞内控制某种性状的一对基因一个是显性、一个是隐性时,只有显性基因控制的性状才会表现出来;当控制某种性状的基因都是隐性时,隐性基因控制的性状才会表现出来。

43.【答案】(1)裸子;被子

(2)原始鱼类;原始两栖类;原始爬行类;原始鸟类和哺乳

(3)古代鱼;原始爬行

(4)不能

【知识点】生物进化的主要历程

【解析】【解答】解:(1)图中种子植物包括裸子植物和被子植物;(2)脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始鸟类、哺乳类;(3)由脊椎动物的进化历程可知:最早出现的脊椎动物是古代鱼类,原始的鸟类和哺乳类是由原始爬行类进化而来的;(4)现在的爬行动物不能够进化成鸟类和哺乳类,有两方面的原因:在内因方面,现在的爬行类在形态结构和生理特点方面同古代的爬行动物有很大的区别;在外因方面,现在的地球环境与古代爬行类向鸟类和哺乳类进化时的情况大不相同,也就是说现在的爬行类不具备向鸟类和哺乳类进化的条件。

【分析】生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。

植物进化的历程:原始藻类植物→原始苔藓植物→原始蕨类植物→原始的种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物)。

无脊椎动物的进化历程:原生动物一腔肠动物一扁形动物一线形动物一环节动物一软体动物一节肢动物。

脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始的鸟类和哺乳类。

44.【答案】(1)高茎、矮茎

(2)相对现状

(3)变异;遗传;生物进化

【知识点】遗传和变异现象;性状和相对性状;基因的显隐性及其性状遗传;生物进化的学说

【解析】【解答】解:(1)图中提到的豌豆性状有高茎、矮茎;(2)家兔的黑毛和白毛是一对相对现状;(3)豌豆有圆粒和皱粒之分,兔毛有长短之异,是生物界普通存在的变异现象,其根本原因是生物体内的遗传物质发生了改变,这为生物进化提供了丰富的材料.

故答案为:(1)高茎、矮茎(2)相对现状(3)变异;遗传;生物进化

【分析】(1)性状是指生物个体表现出来的形态结构、生理特性和行为方式都称为性状.(2)在遗传学上把同种生物同一性状的不同表现形式称为相对性状,如兔的白毛与黑毛、豌豆的圆粒与皱粒、鸡的玫瑰冠与单冠、人的单眼皮与双眼皮、番茄的红果与黄果、豌豆的高茎与矮茎等.生物的性状都是受基因控制的.解题的关键是知道性状和相对性状的概念等.

45.【答案】(1)性状

(2)适应性

(3)深色桦尺蛾;浅色桦尺娥

(4)自然选择

【知识点】生物对环境的适应;生物进化的学说

【解析】【解答】分析表格中的数据可知:在工业污染区,深色桦尺蛾回收数多,说明深色桦尺娥在工业污染区更容易生存;而在非工业区,浅色桦尺蛾回收数多,说明浅色桦尺娥在非工业区更容易生存。这说明生物的体色与环境的颜色一致时,即具有保护色的生物更容易生存。

(1)生物体的形态特征、生理特征和行为方式叫做性状,桦尺蛾的体色就是一种性状。

(2)动物的体色与周围环境的颜色相似,从而不易被敌害发现,利于其避敌和捕食,这种体色叫做保护色。工业污染之后,桦尺蛾较深的体色对其本身来说是一种保护色;生物只有适应环境才能生存,在工业污染区深色桦尺蛾的回收率比较高,这说明深色桦尺蛾对工业污染区的环境的颜色是适应的。(3)在工业污染区,深色桦尺蛾回收数多,说明深色桦尺娥在工业污染区更容易生存,是有利变异;而在非工业区,浅色桦尺蛾回收数多,说明浅色桦尺娥在非工业区更容易生存,是有利变异。

(4)达尔文认为,自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。

【分析】自然选择:达尔文把生存斗争中适应者生存、不适应者被淘汰的过程叫作自然选择.经过长期的自然选择,微小的有利变异得到积累而成为显著的有利变异,从而产生了适应特定环境的生物类型.

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2023届北师大版生物中考一轮复习训练卷二十一

专题21 生命的产生和延续

班级______姓名 _____

一、单选题

1.如图表示部分动物进化树,序号代表不同的动物类群下列叙述错误的是( )

A.②的自述 B.④的自述 C.①的自述 D.③的自述

2.下列有关生命起源和生物进化的说法,不正确的是( )

A.米勒的模拟实验证明,在原始大气条件下可以形成有机小分子物质

B.化石是研究生物进化的最直接证据阿

C.英国博物学家赫胥黎首次提出了“人猿同祖”的理论

D.生物产生变异的原因是适应环境变化的需要

3.植物进化中从水生到陆生的过渡类型是( )

A.苔藓植物 B.蕨类植物 C.裸子植物 D.被子植物

4.原始地球条件下,最初生成有机小分子物质和有机大分子物质的场所依次是( )

A.原始大气、原始大气 B.原始海洋、陆地

C.原始大气、原始海洋 D.原始海洋、原始海洋

5.生命起源的过程是( )

A.无机物一原始生命一有机物 B.无机物一有机物一原始生命

C.有机物﹣原始生命﹣无机物 D.原始生命一无机物一有机物

6.在人类的起源与发展过程中,直立行走对人类进化的主要意义是( )

A.后肢更发达强壮,脑容量越来越小

B.视觉更灵敏,能快速逃避敌害

C.前肢解放出来,开始使用和制造工具

D.攀援更灵活,适于森林生活

7.与人类亲缘关系最近的哺乳动物是( )

A.猕猴 B.黑猩猩 C.金丝猴 D.狒狒

8.科学家推测,生命起源的化学进化过程顺序是( )

①诞生原始生命 ②形成有机小分子物质 ③构成独立的体系 ④形成有机大分子.

A.②③④① B.①②③④ C.③④②① D.②④③①

9.导致生存斗争的原因是( )

A.生物之间相互排挤或残杀

B.有利变异的个体和不利变异的个体互相竞争

C.生物不能适应外界环境的变化

D.生物赖以生存的食物和空间有限

10.在一个甲虫成灾的地区,喷洒了一种新农药后,97%的甲虫死了,3%的甲虫生存了下来, 几年后,该地区的甲虫对该药产生了抗药性,这是因为( )

A.甲虫对农药的刺激产生了抗药性反应

B.农药使甲虫产生了变异

C.原有的抗药性甲虫与不抗药性甲虫交配产生的后代均为抗药性个体

D.甲虫本来就存在着抗药性个体,经农药的定向选择,抗药性强的甲虫比例逐渐增加

11.抗生素在临床上的滥用,使细菌耐药性日益增强。下列符合达尔文进化学说的是( )

A.细菌对抗生素进行了选择

B.抗生素使细菌产生耐药性变异

C.细菌繁殖速度加快的结果

D.抗生素对耐药性细菌进行了选择

12.1974年,科学家在非洲发现了距今300万年前的古人类化石“露西”,从“露西”少女的骨骼化石来看,她的骨盆的髋骨较宽阔,下肢骨的股骨较粗壮。下列猜测符合化石特征的是( )

A.“露西”时代的古人类不仅能使用工具,还能制造工具

B.“露西”时代的古人类的手臂已开始变得灵巧

C.“露西”时代的古人类能直立行走

D.“露西”时代的古人类大脑已经很发达

13.下列人类与类人猿的关系中,错误的是 ( )

A.类人猿与人类都起源于森林古猿

B.类人猿与人类的亲缘关系最近

C.类人猿是人类的祖先

D.两者发生分化的主要原因是各自生活的环境条件不同

14.下列有关生命起源和生物进化历程的说法,正确的是( )

A.米勒实验结果表明原始地球能产生原始生命

B.在研究生物进化历程中,化石是唯一的证据

C.生物进化的总体趋势:由简单到复杂,由低等到高等,由水生到陆生

D.越低等的生物在地层中出现得越晚

15.美国科学家米勒等人所做的化学模拟实验,支持了生命起源的哪一步? ( )

A.无机物→有机小分子 B.有机小分子→有机大分子

C.有机大分子→原始生命 D.原始生命→原始单细胞生物

16.决定生物进化的内、外在因素分别是( )

A.环境因素 遗传和变异 B.适者生存 遗传和变异

C.遗传和变异 环境因素 D.生存斗争 环境因素

17.许多化石证据表明,人类起源于( )

A.古猿 B.长臂猿 C.猕猴 D.猩猩

18.调查显示,受到持续偷猎的影响,成年非洲象象牙的平均长度明显减小,并有一些个体及它们的后代不再长出象牙。下列说法正确的是( )

A.为了躲避捕杀,非洲象产生了变异

B.不长象牙的变异属于不可遗传变异

C.短象牙或没有象牙的非洲象为适者生存

D.对于非洲象来说象牙没有使用价值所以退化

19.下列关于长颈鹿长颈性状形成原因的描述,符合达尔文自然选择学说的是( )

A.为吃到高处树叶不断伸长颈形成的

B.是由上帝创造的

C.是自然选择的结果

D.是变异的结果,与遗传无关

20.对森林古猿进化成人类的叙述不正确的是( )

A.由于森林的大量消失使部分森林古猿不得不下地生活

B.下到地面上的生活使其身体向直立行走方面发展

C.森林古猿之间在下地之前就有根本的区别

D.环境选择了森林古猿

21.生命起源于外太空的观点曾令无数研究者激动.根据这种假说,构成生命的分子首先在星云或彗星中生成,然后被陨石和灰尘带入海洋并在那里形成生命.部分科学 家认为原始生命有机体在来到地球以前是在太阳系的另一行星﹣﹣金星或火星上形成的.欧洲火星探测器的最新发现证明了45亿年前火星上有过湖泊和海洋,如果 找到相应的化石,则此说将得以证明.以下哪一项证据与“生命起源于外星球”的推测缺乏严密的逻辑关系( )

A.陨石中发现有并非来自地球的氨基酸

B.天文学家在星际空间发现了数十种有机物

C.最近发现火星除两极有少量冰以外,深处还埋有水

D.美国青年学者米勒在实验室模拟原始大气和闪电,人工合成了多种氨基酸

22.下面是阳阳同学学习了《生物进化的原因》一节后,依据达尔文生物进化论进行的有关叙述,其中错误的是( )

A.达尔文生物进化论,其核心是自然选择学说

B.狼和鹿能迅速奔跑是两者长期互相选择的结果

C.恐龙的灭绝是因为不能适应生存环境骤变的结果

D.在暗洞中生活的盲鼠因长期不用眼睛而逐渐失去视觉

23.根据自然选择学说,下列叙述错误的是( )

A.田鼠打洞和夜间活动的行为是自然选择的结果

B.狼和鹿能迅速奔跑是两者长期相互选择的结果

C.狗的牙齿坚硬,是长期磨炼的结果

D.恐龙的灭绝是因为不能适应生存环境骤变的结果

24.格兰特在1976-1985年对达天涅主岛上的强壮地雀研究时发现:岛上先持续干旱时,食物中大坚果的比率增大,出生地雀的喙变大;后来持续雨季,食物中小坚果的比率增大,出生地雀的喙变小。下列不符合达尔文自然选择学说的是( )

A.大坚果的比率增大不利于小喙地雀的生存

B.地雀喙的大小是可以遗传给后代的

C.在进化中地雀的喙不会变得更大或更小

D.食物组成是地雀喙大小进化的自然选择因素

25.原始生命起源的大致过程是( )

A.原始大气的主要成分→有机物→原始生命

B.火山熔岩的主要成分→有机物→原始生命

C.紫外线的主要成分→有机物→原始生命

D.原始地球表面土壤的主要成分→有机物→原始生命

26.依据自然选择学说的观点,下列叙述正确的是( )

A.长颈鹿长期食高处树叶,使颈越伸越长

B.野兔的保护色和鹰锐利的目光,是它们长期相互选择的结果

C.桦尺蛾为了适应污染的环境,它们的体色产生了定向的深色变异

D.在农药的长期作用下,农田害虫产生了抗药性

27.各种各样的抗生素对治疗细菌感染造成的疾病发挥着重要作用,但抗生素使用一段时间后,杀菌效果就会下降。用达尔文的进化观点解释,其原因是:

A.细菌对抗生素的选择作用 B.抗生素对细菌的选择作用

C.产品的质量下降 D.人类的体质下降

28.下列关于某杀虫剂杀虫效果的叙述,不符合达尔文自然选择学说的一项是( )

A.杀虫剂使用之后害虫产生抗药性强的变异

B.杀虫剂出现之前害虫存在过度繁殖的倾向

C.杀虫剂使用之后抗药性弱的个体被淘汰

D.害虫通过生存竞争实现了自然选择

29.下列关于自然选择的叙述,正确的是( )

A.蚊子为了适应蚊香的环境,产生了抗药性变异

B.常刮大风的海岛上,昆虫的残翅是有利变异

C.抗生素的选择和细菌的变异都是定向的

D.箭毒蛙的警戒色使其容易被天敌发现,这不是自然选择的结果

30.某个海岛经常刮大风,昆虫大多是无翅或残翅的,以下有关说法错误的是( )

A.昆虫出现无翅或残翅是变异现象

B.无翅或残翅昆虫数量增加是自然选择的结果

C.无翅或残翅都是不利的变异

D.无翅或残翅这种性状可以遗传给后代

二、判断题

31.自然界中的生物,通过激烈的生存斗争适应者生存,不适应者被淘汰,这就是自然选择。

三、填空题

32.如图为一块马铃薯甲虫成灾区域先后使用两种杀虫剂的实验结果曲线图,请据图回答:

(1)在自然界中,变异是普遍存在的.马铃薯甲虫中有些是具有抗药性的,有些没有抗药性.在遗传学上,这是一对 .

(2)在环境条件发生变化,如人们开始使用杀虫剂1时,对杀虫剂1 (有/没有)抗药性的个体无法适应环境,大量死亡.所以,在使用杀虫剂1的初始一至三年效果较 .

(3)然而,对杀虫剂1 (有/没有)抗药性的个体能够在使用杀虫剂的环境中生存下来,并且通过繁殖把抗药性性状 给后代.使用杀虫剂三年之后,存活的个体大多为这种个体,因此杀虫剂1的杀虫效果越来越差.

(4)变异是 (暂时/永久)有利的.当环境再次改变,人们开始使用杀虫剂2时,对杀虫剂1有抗药性个体中对 没有抗药性的个体活下来的可能性很小.所以,在更换杀虫剂的头几年(第7﹣9年)又会有大批马铃薯甲虫死亡.

(5)因此,按照 的观点,图中马铃薯甲虫数量的变换实际是因为杀虫剂的 作用.

(6)马铃薯甲虫的生长发育历经卵﹣幼虫﹣蛹﹣成虫四个时期,属于 发育.

33.人类和现代类人猿的共同祖先是 ,提出这一观点的学者是 .

34.如图分别为玉米、向日葵、葫芦藓、肾厥、油松、水绵六种植物,据图回答问题:

(1)在以上植物中,属于种子植物的是 ;可以用孢子繁殖后代的植物是 .

(2)B和E的种子相比,B最重要的特点是 .

(3)你能把以上植物所属的类群按从低等到高等的顺序排列吗? .

(4)最小的分类单位是 .

35.有人做了如下实验,将深色桦尺蛾和浅色桦尺蛾分别进行标记,然后放养于工业污染区和没有污染区的非工业区,经过一段时间后将所放养的桦尺蛾尽量回收,计算其数目,结果如下:

地区 浅色桦尺蛾 深色桦尺蛾

释放数 收回数 释放数 收回数

工业污染区 64 16 154 82

没有污染的非工业区 393 185 406 19

(1)桦尺蛾的体色在遗传学上叫 .

(2)桦尺蛾的体色差异在遗传学上叫做 .

(3)工业污染之后,桦尺蛾较深的体色对其所处环境来说是一种 ;在工业污染区深色桦尺蛾的回收率比较高,这说明桦尺蛾对环境具有

(4)根据达尔文的观点,深色桦尺蛾和浅色桦尺蛾数量的变化是 的结果.

(5)桦尺蛾的个体发育要经过卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段,我们把这种发育过程叫做 发育.

(6)如果严厉禁止污染,使工厂排烟量大大减少,请你预测,桦尺蛾的类型将产生怎样的变化? .

(7)以喷洒药剂毒杀桦尺蛾幼虫,也会伤及其他昆虫和相关鸟类,这不利于保护 .

(8)未污染区浅色桦尺蛾、深色桦尺蛾的捕获率分别是 、 (请保留一位小数).

36.今年4月20日,四川雅安发生7.0级地震,引发了人们对灾区的高度关注.

(1)地震是地壳变动的形式之一,板块的 和张裂是引起地壳变动的最主要原因.

(2)5月初,灾区普降暴雨,局部引发山体滑坡.高处滑下的泥石流由于具有巨大的 能,对灾区群众的生命财产造成新的危害.

(3)为了保护灾区群众的身体健康,有关部门给当地近四万人接种了甲肝、麻疹等疫苗.从预防传染病流行的措施来看,这种方法属于 .

四、读图理解题

37.如图是动植物进化的大致历程图解,请认真读图完成下列填空

(1)图中①是 、②是 、③是 、④是 、⑤是 。

(2)一般来说,生物进化的总体趋势是由 到 ;由 到 ;由 到陆生。

38.“人类从哪里来?”,虽然悠久的历史使得这个问题扑朔迷离,但是科学的发展正在为此勾画出日益清晰的轮廓。请据图回答下列问题:

(1)图一中,甲、乙分别表示 、 。

(2)产生卵细胞和精子的器官分别是图二中的4和3这两个器官除了可以产生生殖细胞外,还能分泌 。

(3)某夫妇结婚后女方一直没有怀孕,到医院检查后发现女方输卵管堵塞,后来通过“试管婴儿”技术,该夫妇有了自己的孩子。试管婴儿”的“试管”相当于图二中的[ ] 。

39.如图表示生物进化的大致历程,请回答下列问题:

(1)关于地球上生命的起源问题,主要有化学进化论和宇宙生命论两种观点,其中美国科学家米勒将甲烷等无机物在模拟原始地球条件下生成了 ,这一实验支持了 论。

(2)原始生命诞生之后经历了由简单到复杂、由低等到高等、由 的漫长进化历程,在研究生物进化的过程中,科学家常采用 的方法,推断生物进化的大致过程。

(3)研究人员通过比较图中①、②、③和④的细胞色素C中氨基酸数目差异,可以判断生物之间的 。

(4)图中显示植物进化的历程主要是:藻类植物→苔藓植物→蕨类植物→裸子植物→ (填文字)。

(5)在生物进化的原因上,达尔文的学说认为:自然界中生物繁殖能力都很强,但是在 中必然会出现适者生存、不适者被淘汰的现象,这就是自然选择。

五、实验探究题

40.如图

是用以研究生命起源的化学进化过程的一个模拟实验装置,请回答下列问题:

(1)这一实验装置是美国青年学者 设计的。

(2)B装置里的气体相当于 ,与现在的大气成分相比,其主要区别是不含 。在B处的两个电极放电产生电火花,模拟 这主要是为该实验提供 。

(3)C装置里的液体模拟了 ,实验后可检验到其中含有多种氨基酸等有机小分子物质。

(4)此实验表明:在生命起源的化学进化过程中,从 生成有机小分子物质是完全可能的。

41.野外观察发现生活在青草丛中的昆虫是绿色的.昆虫的这种保护色是怎样形成的呢?某研究性学习小组对此作了模拟探究。

(1)提出问题: ?

(2)作出假设: 。

(3)实验步骤如下:

①在一间铺有绿色地毯的房子里,放入同种且大小相似的绿色昆虫、灰色昆虫各20 只,然后将一只母鸡放人房间内。

②半小时后,撤出母鸡,计算两种颜色昆虫的幸存者数。

③假设每个幸存者都产生2个后代,且体色与幸存者相同,第二天按此补充投放两种颜色的昆虫,放回母鸡。

④半小时后,又撤出母鸡,再次计算两种颜色昆虫的幸存者数.重复③、④步实验至第三代,若获得的数据如表,请分析回答:

a.第三代中, 色昆虫幸存者多;第三代和第一代相比 色昆虫幸存者减少。

b.由该实验的结果可推知,昆虫的保护色是与周围环境一致的色彩,保护色的形成是

的结果。

(4)得出结论: 。

(5)列举两种具有保护色的生物: 。

六、综合题

42.在一次关于动物知识的交流中,同学们提出了很多的观点和问题。

甲同学:家兔的生殖发育特点为胎生、哺乳。

乙同学:水螅和鲫鱼,都属于无脊椎动物。

丙同学:青蛙的成体用肺呼吸,皮肤辅助呼吸,幼体生活在水中,用什么呼吸呢?

丁同学:蝗虫属于节肢动物,它的发育过程有什么特点?

……

根据同学们的讨论,回答下列问题。

(1)对比甲、乙同学的观点,表述正确的是 同学。

(2)青蛙的幼体生活在水中,用 呼吸;成体既能在陆地上生活,也能在水中活动,用肺呼吸,皮肤可辅助呼吸。

(3)由图可知,蝗虫的发育过程属于不完全变态,要经历受精卵→若虫→成虫三个时期。图中c属于 时期。

(4)同学们讨论的内容中包含的动物有家兔、水螅、蝗虫、青蛙、鲫鱼,其中最高等的动物是 。该动物的运动系统主要是由骨、 和肌肉组成。

(5)家兔的长毛和短毛是一对相对性状。如图所示,长毛兔(AA)和短毛兔(aa)交配后,子代的性状是 (填“长毛”或“短毛”),推测子代的基因组成 。

43.下图为生物的进化树,请填写

(1)图中种子植物包括 和 。

(2)脊椎进化历程: → → → 。

(3)最早出现的脊椎动物是 。原始的鸟类和哺乳类是由 进化而来的。

(4)现在的爬行动物还能不能进化成鸟类和哺乳类 。

44.如图是有关生物性状和相对性状的示意图,请据图回答:

(1)图中提到的豌豆性状有 ;

(2)家兔的黑毛和白毛是一对 ;

(3)豌豆有圆粒和皱粒之分,兔毛有长短之异,是生物界普通存在的 现象,其根本原因是生物体内的 物质发生了改变,这为 提供了丰富的材料.

45.某人做了如下实验:将深色桦尺蛾和浅色桦尺蛾分别进行标记,然后放养于工业污染区和没有污染的非工业区.经过一段时间后,将所释放的桦尺蛾尽量回收,计算其数目,结果如表:

地区 浅色桦尺蛾 深色桦尺蛾

释放数 回收数 释放数 回收数

工业污染区 64 16 154 82

没有污染的非工业区 393 154 406 19

(1)桦尺蛾的体色在遗传学上叫 .

(2)在工业污染区,深色桦尺蛾的回收数比较高,在非工业区,浅色桦尺蛾的回收数比较高,这说明桦尺蛾对环境具有 .

(3)在工业污染区, 是有利变异,而在非工业区, 则是有利变异.

(4)这种在生存竞争中适者生存,不适者被淘汰的过程叫做 .

答案解析部分

1.【答案】B

【知识点】生物进化的主要历程

【解析】【解答】解:(1)根据体内有无脊柱可以把动物分为脊椎动物和无脊椎动物两大类,脊椎动物的体内有由脊椎骨构成的脊柱如哺乳动物、鸟类,无脊椎动物的体内没有脊柱如节肢动物、环节动物等,①节肢动物属于无脊椎动物,故①的字自述正确;

(2)②代表的动物是两栖类,幼体生活在水中,用鳃呼吸,成体生活在潮湿的陆地或水中,用肺呼吸,皮肤辅助呼吸,体外受精,变态发育,故其自述是正确;

(3)③代表的动物是爬行类,体表覆盖着鳞片或甲,完全用肺呼吸,体内受精,是真正的陆生脊椎动物,但输送氧的能力差,体表没有保温结构,体温不恒定.③的自述正确;

(4)④代表的动物是鸟类,多数鸟类营飞行生活,其结构特征总是与其生活相适应的.鸟类的体内有很多气囊,这些气囊与肺相通.鸟类吸气时,空气进入肺,在肺内进行气体交换,同时一部分空气进入气囊暂时储存;呼气时,气囊中的气体又进入肺,在肺内进行气体交换.这样,鸟类每呼吸一次,气体两次进入肺,在肺内进行两次气体交换,这样的呼吸方式叫做双重呼吸.双重呼吸是鸟类特有的呼吸方式,可以供给鸟类充足的氧气,大大提高了气体交换的效率,有利于鸟类的飞行生活.由此 可见:肺是气体交换的场所,气囊不可以进行气体交换,故④的自述错误.

故选:B

【分析】无脊椎动物的进化历程:单细胞动物→腔肠动物→扁形动物→线形动物→环节动物→软体动物→节肢动物.

脊椎动物的进化历程:鱼类→两栖类→爬行类→鸟类、哺乳类,如图所示:①节肢动物,②两栖动物,③爬行动物,④鸟类.

2.【答案】D

【知识点】地球上生命的起源

【解析】【解答】A.米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的,故A正确。

B.化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的。化石是最重要的、比较全面的、直接的证据,化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来,故B正确。

C.托马斯 赫胥黎,英国生物学家、著名博物学家,他用比较解剖等方法证明人和大猩猩的脑部结构具有很大的相似性,通过比较方法,对比类人猿与人的特征:两眼生在前方、没有尾巴、面部表情丰富,有喜、怒、哀、乐等表情、拇指(趾)与其他四指(趾)分离,能抓握,对于人类的起源第一次提出人猿同祖的观点,故C正确。

D.生物在繁衍的过程中,会不断地产生变异,其中的许多变异是能够遗传的,是适应环境的有利变异,这些不断发生的变异是生物进化的基础,然后过度繁殖为自然选择提供了动力,以生存斗争为手段,达到适者(有利变异)生存与不适者(不利变异)被淘汰的结果,自然选择使不断变化的生物适应于不断变化的环境,但是生物的变异是随机产生的,故D错误。

故答案为:D。

【分析】生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的。化石是最重要的、比较全面的、直接的证据,化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的。在研究人类的起源过程中,常采用比较等的方法。

3.【答案】A

【知识点】生物进化的主要历程

【解析】【解答】藻类植物结构最简单,无根、茎、叶的分化.

苔藓植物比藻类植物的结构复杂一些,有了茎、叶的分化,但是无根,只有假根,体内无输导组织,植株矮小.

蕨类植物有了根、茎、叶的分化,且体内有输导组织,一般长的比较高大.

藻类植物、苔藓植物和蕨类植物都不结种子,用孢子繁殖后代,生殖离不开水.

裸子植物有种子,适于在干旱的陆地上生活,无花,种子外面无果皮包被着,裸露,不能形成果实.

被子植物也叫绿色开花植物,种子外面有果皮包被着,具有根、茎、叶、花、果实和种子六大器官,被子植物在繁殖的过程中能受到更好的保护,适应环境的能力更强,是植物界中最具高等的一个类群.因此,在植物界中,苔藓植物是植物进化中从水生到陆生的一种过渡类群.

故选:A

【分析】绿色植物根据形态、结构和生殖方式的不同分为种子植物和孢子植物;孢子植物包括藻类植物、苔藓植物和蕨类植物,种子植物又分为裸子植物和被子植物,被子植物又称为绿色开花植物.据此解答.

4.【答案】C

【知识点】地球上生命的起源

【解析】【解答】解:化学起源学说认为:原始地球的温度很高,地面环境与现在完全不同:天空中赤日炎炎、电闪雷鸣,地面上火山喷发、熔岩横流;从火山中喷出的气体,如水蒸气、氨、甲烷等构成了原始的大气层,与现在的大气成分明显不同的是原始大气中没有游离的氧;原始大气在高温、紫外线以及雷电等自然条件的长期作用下,形成了许多简单的有机物,随着地球温度的逐渐降低,原始大气中的水蒸气凝结成雨降落到地面上,这些有机物随着雨水进入湖泊和河流,最终汇集到原始的海洋中,原始的海洋就像一盆稀薄的热汤,其中所含的有机物,不断的相互作用,形成复杂的有机物,经过及其漫长的岁月,逐渐形成了原始生命,可见生命起源于原始海洋,由上可知,最初生成有机小分子物质和有机高分子物质的场所依次是原始大气层、原始海洋,C正确。

故选:C

5.【答案】B

【知识点】地球上生命的起源

【解析】【解答】化学起源学说认为:原始地球的温度很高,地面环境与现在完全不同:天空中赤日炎炎、电闪雷鸣,地面上火山喷发、熔岩横流;从火山中喷出的气体,如水蒸气、氨、甲烷等构成了原始的大气层,与现在的大气成分明显不同的是原始大气中没有游离的氧;原始大气在高温、紫外线以及雷电等自然条件的长期作用下,形成了许多简单的有机物,随着地球温度的逐渐降低,原始大气中的水蒸气凝结成雨降落到地面上,这些有机物随着雨水进入湖泊和河流,最终汇集到原始的海洋中.原始的海洋就像一盆稀薄的热汤,其中所含的有机物,不断的相互作用,经过及其漫长的岁月,逐渐形成了原始生命.因此简而言之即是:原始大气在雷电、紫外线等长期作用下,形成有机小分子,这些有机物随雨水汇集到原始海洋中,形成有机大分子,通过长期的相互作用,最后形成原始的生命.体现了由“无机物→有机物→原始生命”过程.

故选:B.

【分析】有关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说.这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的.

6.【答案】C

【知识点】猿到人的进化过程

【解析】【解答】直立行走将前肢解放出来,能够使用树枝、石块等来获取食物、防御敌害,臂和手逐渐变得灵巧,慢慢学会了制造工具,并且制造的工具越来越复杂。所以直立行走对人类进化的主要意义是前肢解放出来,开始使用和制造工具。

故答案为:C。

【分析】在距今1200多万年前,森林古猿曾广泛分布于非洲、亚洲、欧洲地区,尤其是非洲的热带丛林。1000万—2000万年前,地壳运动剧烈,加之气候变化巨大,一部分热带丛林变为稀树草原。生活在那里的森林古猿不得不下地生活,进而一代一代地向直立行走的方向发展,最终进化为人类。

7.【答案】B

【知识点】现代类人猿和人类的共同祖先

【解析】【解答】与人类亲缘关系最近的哺乳动物是黑猩猩,黑猩猩与人类在DNA、大脑和内脏器官的大小、面部的形状和功能上都很相似,他们有着共同的祖先----森林古猿。

故答案为:B

【分析】人类和类人猿都起源于森林古猿。到20世纪,先是用蛋白质(血红蛋白和肌红蛋白及细胞色素C)结构来确定人类与动物之间亲缘关系,得出了一些让人始料不及的结果:在灵长类动物中中,人类与黑猩猩和大猩猩的亲缘关系最近,与猩猩稍远一点,与长臂猿更远一些,与现代猴类亲缘关系就更远了。

8.【答案】D

【知识点】地球上生命的起源

【解析】【解答】解:原始大气中的无机小分子物质在紫外线、闪电、高温和宇宙射线等条件的激发下形成有机小分子物质,有机小分子物质随着雨水汇入原始海洋,经过长期演变,形成了比较复杂的有机大分子物质,这些物质逐渐聚集并在外表形成了原始界膜,构成了相对独立的体系,这些独立的体系不断完善,最终形成最简单的原始生命形式.可见生命的起源分为四个阶段:②形成有机小分子物质→④形成有机大分子→③构成独立的体系→①诞生原始生命,故选项D正确.

故选:D.

【分析】随着认识的不断深入和各种不同的证据的发现,人们对生命起源的问题有了更深入的研究,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说.在地球形成的最初是没有生命的,在地球上生命发生之前,经历了由无机物转变为有机物的化学进化过程.据此解答.关于生命起源的化学进化过程的研究,虽然进行了大量的模拟实验,但是绝大多数实验只是集中在第一阶段,有些阶段还仅仅限于假说和推测.

9.【答案】D

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】自然界中各种生物普遍具有很强的繁殖能力,从而能产生大量的后代,即过度繁殖.而生物赖以生存的食物和空间是有限的,生物为了获取食物和空间,要进行生存斗争.自然界中生物个体都有遗传和变异的特性,只有那些具有有利变异的个体,在生存斗争中才容易生存下来,并将这些变异遗传给下一代,而具有不利变异的个体被淘汰.自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择.因此,D符合题意.

故选:D.

【分析】此题考查的是对达尔文自然选择学说的理解.过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存.

10.【答案】D

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】A、甲虫自身存在着抗药性和不抗药性的个体,A说法正确。

B、甲虫本来就存在着抗药性的变异,有的抗药性强,有的抗药性弱,而不是因为使用了农药才产生变异,B说法错误。

C、原有的抗药性甲虫与不抗药性甲虫交配产生的后代有抗药性个体和不抗药性个体两种甲虫,而不是只有抗药性的个体一种,D说法错误。

D、甲虫本来就存在着抗药性个体,药物对甲虫的抗药性变异进行了定向的选择,使不适者被淘汰,适者生存,不断繁衍,抗药性强的甲虫比例逐渐增加,D说法正确。

故答案为:D

【分析】此条考查生物进化的原因—自然选择,此部分内容需要在理解的基础知识,遗传变异是生物进化的基础,解答此题需要理解:首先甲虫的抗药性存在着变异,有的抗药性强,有的抗药性弱,使用新农药时,把抗药性弱的甲虫杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的甲虫活下来,这叫适者生存,药物对甲虫的抗药性变异进行了定向的选择,使不适者被淘汰,适者生存,不断繁衍,抗药性强的甲虫比例逐渐增加,这样从表面上看起来药效是降低了。

11.【答案】D

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】在抗生素刚被使用的时候,能够杀死大多数类型的细菌,但少数细菌由于变异而具有抵抗抗生素的特性,不能被抗生素杀死而生存下来,并将这些变异遗传给下一代,因此,下一代就有更多的具有抗药性的个体,经过抗生素的长期选择,就形成了抗药性的细菌,故D符合题意。

故答案为:D

【分析】自然选择:达尔文把生存斗争中适应者生存、不适应者被淘汰的过程叫作自然选择.经过长期的自然选择,微小的有利变异得到积累而成为显著的有利变异,从而产生了适应特定环境的生物类型.

12.【答案】C

【知识点】现代类人猿和人类的共同祖先;猿到人的进化过程

【解析】【解答】就“露西”少女的骨骼化石来看,她的骨盆的髋骨前后扁,左右较宽阔,下肢骨的股骨较粗壮,说明她已直立行走,C符合题意,A、B、D均不符合题意。

故答案为:C。

【分析】在研究人类的起源和进化问题上,化石是重要的证据。露西是一具40%完整的骨架化石,她生前是一个20多岁的女性,根据骨盆情况推算生过孩子。露西的脑容量只有400毫升,从“露西”的骨骼化石看,她的上肢比较细短,下肢比较粗长。“露西”的下肢骨具有较为粗壮的股骨,骨盆的髋骨前后扁、左右阔,这说明她很可能采取直立行走的运动方式。

13.【答案】C

【知识点】现代类人猿和人类的共同祖先

【解析】【分析】人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿.分析解答.

【解答】 在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,由于环境的变化,森林古猿的一支是现代类人猿,以树栖生活为主,另一 支却由于环境的改变慢慢的进化成了人类,可见人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿.C错误.

故选:C

【点评】关键是正确理解人类和类人猿的关系,这部分知识在考试中经常考到.

14.【答案】C

【知识点】生物进化的研究方法及证据;生物进化的主要历程;地球原始条件模拟实验

【解析】【解答】A.米勒通过实验证明了原始地球上尽管不能形成生命,但能产生构成生物体的有机物,A不符合题意。

B.在研究生物进化历程中,化石是重要的证据,但不是唯一的证据,B不符合题意。

C.一般来说,生物进化的总体趋势是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生。在漫长的进化过程中,既有新的生物种类产生,也有一些生物种类灭绝。各种生物在进化过程中形成了各自适应环境的形态结构和生活习性,C符合题意。

D.化石是生物的遗体、遗物或生活遗迹,由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化形成的。科学家通过对化石的研究发现,鱼类的化石在比较古老的地层中就出现了,两栖类、爬行类和哺乳类则依次在更为晚近的地层中才出现。因此越低等的生物在地层中出现的越早,D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】1、化学起源说推测生命的化学进化过程: ①无机物形成简单有机物(在原始大气中)②简单有机物形成复杂有机物(在原始海洋中)③复杂有机物形成多分子体系(在原始海洋中)④多分子体系进化为原始细胞(在原始海洋中)。

米勒在实验室里,模拟原始地球条件,合称了多种氨基酸等简单的有机物,从而证明在原始地球的环境下无机物形成简单有机物是完全可能的。

2、研究生物进化的方法:

生物进化的证据有:化石证据、比较解剖学上的证据、胚胎学上的证据等。化石是生物进化最直接和最有力的证据。

15.【答案】A

【知识点】地球上生命的起源;地球原始条件模拟实验

【解析】【分析】解:地球在宇宙中形成以后,开始是没有生命的。经过了一段漫长的化学演化,就是说大气中的无机无小分子氢、碳、氮、氧、硫、磷等在自然界各种能源(如闪电、紫外线、宇宙线、火山喷发等等)的作用下,合成有机小分子(氨基酸等)。这些有机小分子进一步合成,变成有机大分子(如蛋白质、多糖、核酸等)。这一段过程叫做化学演化。最后原始生命诞生了,最早的原始生命是原核单细胞生物。

所以生命的起源历程分四个阶段:无机物→有机小分子→有机大分子→原始生命(单细胞生物)。

米勒模拟实验:模拟在原始地球中,还原性大气在雷鸣闪电作用下生成有机物(特别是氨基酸),以论证生命起源的化学进化过程的实验。该实验证明了:原始地表条件下,无机物能合成有机小分子。

故答案为:A

【分析】推测化学进化过程 ①无机物形成简单有机物(在原始大气中)②简单有机物形成复杂有机物(在原始海洋中)③复杂有机物形成多分子体系(在原始海洋中)④多分子体系进化为原始细胞(在原始海洋中)。

米勒模拟实验证明原始地球条件下,简单无机物形成简单有机物是完全可能的。

16.【答案】C

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】生物在繁衍的过程中,会不断地产生变异,其中的许多变异是能够遗传的,这些不断发生的可遗传的变异是生物进化的内在因素。生物在生存过程中,既要与自然环境进行斗争,又要与其他生物进行斗争。自然选择使不断变化的生物适应于不断变化的环境.环境因素是生物进化的外因。

故答案为:C

【分析】自然选择:生物通过生存斗争,适者生存不适者淘汰的过程.进化的过程:①过度繁殖;②生存斗争;③遗传变异;④适者生存.

①过度繁殖:地球上的各种生物普遍具有很强的繁殖能力,都有依照几何比率增长的倾向.

② 生存斗争:生物的繁殖能力是如此强大,但事实上,每种生物的后代能够生存下来的却很少,任何一种生物在生活过程中都必须为生存而斗争.生存斗争包括生物与 无机环境之间的斗争,生物种内的斗争,如为食物和栖息地等的斗争,以及生物种间的斗争.由于生存斗争,导致生物大量死亡,结果只有少量个体生存下来.

③④ 遗传变异、适者生存:在生存斗争中,什么样的个体能够获胜并生存下去呢?达尔文用遗传和变异来进行解释.他认为一切生物都具有产生变异的特性.引起变异的根本原因是环境条件的改变.在生物产生的各种变异中,有的可以遗传,有的不能够遗传。但哪些变异可以遗传呢?达尔文用适者生存来进行解释。他认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去.反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡.这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存.

达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择.他认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程.由于生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样,新的物种就形成了.由于生物所在的环境是多种多样的,因此,生物适应环境的方式 也是多种多样的,所以,经过自然选择也就形成了生物界的多样性.

17.【答案】A

【知识点】现代类人猿和人类的共同祖先

【解析】【解答】解:许多化石证据表明,人类起源于森林古猿,在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,后来由于环境的变化,森林古猿朝两个方面进化,一部分森林古猿仍然以树栖生活为主,慢慢进化成了现代类人猿,如黑猩猩、猩猩、大猩猩、长臂猿等.另一支却由于森林的大量消失被迫下到地面上来生活,慢慢的进化成了人类,可见人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿.

故选:A

【分析】此题考查的是人类的起源问题,据此答题.

18.【答案】C

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】偷猎者为了获取象牙,大量捕杀非洲象。象牙长的非洲象被杀死,象牙短的非洲象存活下来。非洲象在持续偷猎之前就产生了短象牙和无象牙的变异,人的偷猎行为对其进行了选择,这样经过若干代的反复选择,象牙的平均长度明显减小,并有一些个体及它们的后代不再长出象牙,因此短象牙或没有象牙的非洲象为适者生存。

故答案为:C。

【分析】达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。

19.【答案】C

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】A、为吃到高处树叶不断伸长颈子形成的变异是环境因素形成,遗传物质没有发生改变是不可遗传的变异;A不符合题意;

BC、生物界普遍存在变异,古代的长颈鹿存在着颈长和颈短、前肢长和前肢短的变异,这些变异是可以遗传的,前肢和颈长的能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代;前肢和颈短的个体,吃不到高处的树叶,当环境改变食物缺少时,就会因吃不到足够的树叶而导致营养不良,体质虚弱,本身活下来的可能性很小,留下后代的就会更小,经过许多代以后,前肢和颈短的长颈鹿就被淘汰了,这样,长颈鹿一代代的进化下去,就成了今天我们看到的长颈鹿,因此长颈鹿的长颈和高前肢的形成就是长期自然选择的结果,B不符合题意,C符合题意;

D、遗传变异是自然选择的基础,供选择的材料是可遗传的变异,因此与遗传有关,D不符合题意。

故答案为:C

【分析】自然选择:生物通过生存斗争,适者生存不适者淘汰的过程.进化的过程:①过度繁殖;②生存斗争;③遗传变异;④适者生存.

①过度繁殖:地球上的各种生物普遍具有很强的繁殖能力,都有依照几何比率增长的倾向.

② 生存斗争:生物的繁殖能力是如此强大,但事实上,每种生物的后代能够生存下来的却很少,任何一种生物在生活过程中都必须为生存而斗争.生存斗争包括生物与 无机环境之间的斗争,生物种内的斗争,如为食物和栖息地等的斗争,以及生物种间的斗争.由于生存斗争,导致生物大量死亡,结果只有少量个体生存下来.

③④ 遗传变异、适者生存:在生存斗争中,什么样的个体能够获胜并生存下去呢?达尔文用遗传和变异来进行解释.他认为一切生物都具有产生变异的特性.引起变异的根本原因是环境条件的改变.在生物产生的各种变异中,有的可以遗传,有的不能够遗传。但哪些变异可以遗传呢?达尔文用适者生存来进行解释。他认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去.反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡.这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存.

达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择.他认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程.由于生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样,新的物种就形成了.由于生物所在的环境是多种多样的,因此,生物适应环境的方式 也是多种多样的,所以,经过自然选择也就形成了生物界的多样性.

20.【答案】C

【知识点】现代类人猿和人类的共同祖先;猿到人的进化过程

【解析】【解答】A.由于森林大量消失,生活在这里的一些古猿不得不由树栖生活转移到地面上生活。A不符合题意。

B.下到地面上的生活使其身体向直立行走方面发展。B不符合题意。

C.森林古猿之间在下地之前没有区别,由树栖生活转移到地面上生活的古猿最终进化成人类,留在森林中的那部分古猿,进化成为现代的类人猿。C符合题意。

D.现代类人猿和人类的共同祖先是森林古猿,环境选择了森林古猿。D不符合题意。

故答案为:C

【分析】人类的祖先来到空旷地面上生活后,逐渐能够使用树枝、石块等物体来取食和防御敌害。在这个过程中,古猿逐步由四肢行走转变为两足直立行走,前肢被解放出来,臂和手逐渐变得灵巧。这些变化为使用和制造工具创造了条件,为其他器官的演化奠定了基础。

21.【答案】D

【知识点】地球上生命的起源

【解析】【解答】在众多的生命起源的观点中,就有一种观点是“生命起源于外星球”的观点.“生命起源于外星球”的推测虽然缺乏严密的逻辑关系,但是也有了一些证据.如陨石中发现有并非来自地球的氨基酸,天文学家在星际空间发现了数十种有机物,最近发现火星除两极有少量冰以外,深处还埋有水等.陨石中发现有并非来自地球的氨基酸,天文学家在星际空间发现了数十种有机物,最近发现火星除两极有少量冰以外,深处还埋有水,都能够证明“生命起源于外星球”的观点.

故A、B、C三个选项都不合题意.

D、美国青年学者米勒在实验室模拟原始大气和闪电,人工合成了多种氨基酸,所能证明的是生命起源的化学进化学说,而不是“生命起源于外星球”的观点.故符合题意.

故选:D.

【分析】生命何时、何处、特别是怎样起源的问题,是现代自然科学尚未完全解决的重大问题,是人们关注和争论的焦点.历史上对这个问题也存在着多种臆测和假 说,并有很多争议.随着认识的不断深入和各种不同的证据的发现,人们对生命起源的问题有了更深入的研究,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假 说.

22.【答案】D

【知识点】生物进化的学说

【解析】解答: 解:A、达尔文的进化论,其核心是自然选择学说,A正确;

B、鹿和狼各自的特征是在长期的生存斗争过程中形成的,鹿跑的不快、转弯不灵活便容易被狼吃掉,狼跑的不快就不易捕获食物(鹿),在长期的生存斗争和相互选择中,鹿和狼发展了自己的特征,B正确;

C、恐龙由于缺乏适应环境的有利变异,在自然选择中被淘汰,导致恐龙的灭绝.因此恐龙的灭绝是自然选择的结果,C正确;

D、盲鼠因长期不用眼睛而逐渐失去视觉,这是它对环境的一种适应,D错误.

故选:D.

分析: 自然界中的生物,通过激烈的生存 斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择;达尔文的自然选择学说,源于达尔文于1859年发表《物种起源》,其主要内容有四点:过度繁 殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存.自然选择学说与能量守恒和转换定律、细胞学说被恩格斯誉为十九世纪自然科学的三大发现.

23.【答案】C

【知识点】生物进化的学说

【解析】 【解答】A、田鼠打洞和夜间活动的行为是自然选择的结果,A正确。

B、鹿和狼各自的特征是在长期的生存斗争过程中形成的,鹿跑的不快、便容易被狼吃掉,狼跑的不快就不易捕获食物(鹿),在长期的生存斗争和相互选择中,鹿和狼发展了自己的特征,B正确。

C、狗的牙齿坚硬并不是长期磨练出来的,而是自然选择的结果,C错误。

D、恐龙由于缺乏适应环境的有利变异,在自然选择中被淘汰,导致恐龙的灭绝.因此恐龙的灭绝是自然选择的结果,D正确。

【分析】自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是自然选择;达尔文的自然选择学说源于达尔文于1859年发表《物种起源》,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争,遗传和变异,适者生存。自然选择学说、能量守恒和转换定律、细胞学说被恩格斯誉为十九世纪自然科学的三大发现。故答案选:C。

24.【答案】C

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】A、食物主要是大坚果时,不利于喙小的地,雀生存,喙大的地雀成为了环境的适应者,最终适者生存,不适者被淘汰,这是自然选择的结果,A不符合题意。

B、地雀的喙大小是一种相对性状,是一种变异现象,变异具有普遍性,可以遗传给后代,B不符合题意。

C、生物变异具有普遍性,在生物进化过程中,变异为生物进化提供了原材料,所以地雀的喙会发生变异,会变得更大或者更小,C说法错误,故C不符合题意。

D、地雀的喙大小直接影响着获取的食物,所以地雀的生活需要从外界获取食物,所以无法获取食物的地雀最终会淘汰,能获得食物的地雀会生存下来,可见食物是地雀喙大小的选择因素,符合自然选择的“适者生存,不适者淘汰,”D说法正确,D不符合题意。

故答案为:C

【分析】此题考查自然选择的内涵,此部分内容需要理解,熟知:自然选择的内容是:过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存,不适者淘汰;需要明确:生物的变异是随机产生的,产生的变异可能对生物的生存是有利的,也可能对生物的生存是不利的,不是环境的改变使生物产生适应性变异,而是环境的改变对生物产生的变异进行了选择。

25.【答案】A

【知识点】地球上生命的起源

【解析】【解答】化学起源学说认为:原始大气在雷电、紫外线等长期作用下,形成有机小分子物质,这些有机物随雨水汇集到原始海洋中,形成有机大分子物质,通过长期的相互作用,最后形成原始的生命。体现了由“原始大气的主要成分一有机物一原始生命”过程。

【分析】本题主要考查地球上生命的起源相关知识,意在考查考生能记住所学的知识,把握知识间的内在联系。

26.【答案】B

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】A、长颈鹿经常努力伸长颈和前肢去吃树上的叶子,可以使颈和前肢都变得很长,这是环境改变引起的,遗传物质没有发生改变,不能遗传给后代,长颈鹿的颈和伸长是自然选择的结果,A说法错误,A不符合题意。

B、野兔的保护色,能使它们生存下来,并繁殖后代,这是适应环境的结果,野兔的后代适应环境的生存下来,这种保护色得到积累加强;鹰有锐利的目光容易发现食物野兔,能获得食物而生存,否则就会因缺乏食物而饿死,这样不适者被淘汰了,这也是长期相互选择的结果,可见B说法正确,故B故符合题意。

C、桦迟4蛾的体色本身存在着深色和浅色的变异,在自然选择的长期作用下,深色体色的桦尺蛾因适于环境而得到积累加强,可见C说法错误,C不符合题意。

D、农田害虫本身存在着有强有的弱抗药性的变异,在有毒农药长期的自然选择作用下,农田害虫抗药性得到积累加强,可见D说法错误,D不符合题意。

故答案为:B

【分析】此题考查自然选择,此部分内容有难度,需要理解自然选择的含义,自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择,需要明确:生物本身存在着变异,并不是因适应环境而产生变异。

27.【答案】B

【知识点】生物进化的学说

【解析】【分析】达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择,遗传变异是生物进化的基础,首先细菌的抗药性存在着变异,有的抗药性强,有的抗药性弱,使用抗生素时,把抗药性弱的细菌杀死,这叫不适者被淘汰,抗药性强的细菌活下来,这叫适者生存,活下来的抗药性强的细菌,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用抗生素时,又把抗药性弱的细菌杀死,抗药性强的细菌活下来,这样经过若干代的反复选择,最终活下来的细菌大多是能抵抗青霉素的细菌,使得有些细菌不再受抗生素影响了。

【点评】此题为基础题,难度一般,解答此类题目的关键是理解有些细菌不再受抗生素影响的原因。

28.【答案】A

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】杀虫剂使用之后害虫产生抗药性强的变异不符合达尔文自然选择学说的观点。

【分析】达尔文自然选择学说认为:遗传变异是生物进化的基础,首先害虫的抗药性存在着变异,有的抗药性强,有的抗药性弱.使用杀虫剂时,把抗药性弱的害虫杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的害虫活下来,这叫适者生存。活下来的抗药性强的害虫,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用杀虫剂时,又把抗药性弱的害虫杀死,抗药性强的害虫活下来。这样经过若干代的反复选择,最终活下来的害虫大多是抗药性强的害虫。在使用同等剂量的杀虫剂时,就不能起到很好的杀虫作用,导致杀虫剂的灭虫的效果越来越差。因此农业生产中长期使用某种杀虫剂后,害虫的抗药性增强,杀虫效果减弱的原因是杀虫剂对害虫有选择作用,使抗药性强的害虫被保留了下来。根据以上论述抗药性强的变异是害虫自身产生的,而不是杀虫剂使它产生的变异,故答案选A。

29.【答案】B

【知识点】遗传和变异现象;生物进化的学说

【解析】【解答】A、遗传变异是生物进化的基础,首先蚊子的抗药性存在着变异。有的抗药性强,有的抗药性弱。A错误;

B、由于这些海岛上经常刮大风,哪些有翅能飞但翅膀不够强大的昆虫,就常常被大风吹到海里,因而生存和繁殖后代的机会较少,是不利变异;而无翅或残翅的昆虫,由于不能飞翔,就不容易被风吹到海里,因而生存和繁殖后代的机会就多,是有利变异,B正确;

C、细菌的变异都是不定向的,抗生素的选择是定向的,C错误;

D、警戒色的形成是动物在适应环境过程中所表现的一个方面,是自然选择的结果。动物的警戒色有利于躲避敌害或捕食猎物。箭毒蛙色彩绚丽夺目,对敌害是一种警戒色,有利于躲避敌害或捕食猎物,它的生存是自然选择的结果,D错误。

故答案为:B。

【分析】 达尔文的自然选择学说,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。过度繁殖是指地球上的各种生物普遍具有很强的繁殖能力。任何一种生物在生活过程中都必须为生存而斗争。生存斗争包括生物与无机环境之间的斗争,生物种内的斗争,如为食物、配偶和栖息地等的斗争,以及生物种间的斗争。由于生存斗争,导致生物大量死亡,结果只有少量个体生存下来。一切生物都具有产生变异的特性。引起变异的根本原因是环境条件的改变。在生物产生的各种变异中,有的可以遗传,有的不能够遗传。在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去。反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。

30.【答案】C

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】A、变异具有普遍性,所以昆虫的无翅和残翅是一种变异现象,A说法正确,A不符合题意。

B、无翅或残翅的昆虫,因为翅的特点,而不能飞翔,所以,也就不容易被风吹到海里,生存和繁殖后代的机会就多,无翅或残翅昆虫数量增加是自然选择的结果,这是适应环境的表现,可见,B说法正确,B不符合题意。

C、无翅或残翅的变异一定程度上都是适应环境的,有利于昆虫的生存,因此与正常翅相比,无翅或残翅都是有利变异,可见D说法错误,C符合题意。

D、无翅或残翅这种性状是遗传物质改变而引起的变异,因此可以遗传给后代,D说法正确,D不符合题意。

故答案为:C

【分析】此题考查自然选择,为基础题,是常考的知识点,熟知:变异是生物普遍存在的现象,变异为生物的进化提供原材料;在选择中,适应环境的个体生存者下来,不适者淘汰,环境选择的是适应环境的个体。

31.【答案】(1)正

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】自然界中各种生物普遍具有很强的繁殖能力,从而能产生大量的后代.而生物赖以生存的食物和空间是有限的,生物为了获取食物和空间,要进行生存斗争即生存竞争.自然界中生物个体都有遗传和变异的特性,只有具有有利变异的个体,在生存斗争中才容易生存下来,并将这些变异遗传给下一代,而具有不利变异的个体被淘汰。因此,自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存,不适应者被淘汰,这就是自然选择。故说法正确。

【分析】达尔文的自然选择学说,其主要内容是:过度繁殖;生存斗争;遗传和变异;适者生存。

32.【答案】相对性状;没有;好;有;遗传;暂时;杀虫剂2;达尔文;选择;完全变态

【知识点】昆虫的生殖和发育;性状和相对性状;生物进化的学说

【解析】【解答】(1)生物体的形态特征、生理特征和行为方式叫做性状,同种生物同一性状的不同 表现形式叫做相对性状;豌豆的紫花和白花这一对性状是同种生物的同一性状的不同表现形式,属于相对性状;马铃薯甲虫中有些是具有抗药性的,有些没有抗药 性.在遗传学上,这是一对相对性状.

(2)从图中可以看到,使用某种杀虫剂消灭害虫,开始使用的一至三年效果较好,如人们开始使用杀虫剂1时,对杀虫剂1没有(有/没有)抗药性的个体无法适应环境,大量死亡.所以,在使用杀虫剂1的初始一至三年效果较好.

(3) 随着杀虫剂1的继续使用,对该种害虫的效果越来越差,即该种害虫表现出越来越强的抗药性,而实验证明,在未使用农药前,某些害虫个体已具有这种抗药性,后 来随着年限延长,杀虫剂效果越来越差.是因为对杀虫剂1有抗药性的个体能够在使用杀虫剂的环境中生存下来,并且通过繁殖把抗药性性状遗传给后代.使用杀虫 剂三年之后,存活的个体大多为这种个体,因此杀虫剂1的杀虫效果越来越差.

(4)从图中曲线可以看出,使用杀虫剂1年后的第六年,害虫适应 了具有杀虫剂的环境,这种适应的形成是自然选择的结果.变异是暂时有利的.当环境再次改变,当第七年使用杀虫剂2时,害虫由于不适应改变了的环境而大量死 亡,经过再次积累,对杀虫剂1有抗药性个体中对杀虫剂2号没有抗药性的个体活下来的可能性很小.所以,在更换杀虫剂的头几年(第7﹣9年)又会有大批马铃 薯甲虫死亡新的有利变异重新适应环境.

(5)达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择.遗传变异是生物进化的基 础,首先害虫的抗药性存在着变异.有的抗药性强,有的抗药性弱.使用农药时,把抗药性弱的害虫杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的害虫活下来,这叫适者生 存.活下来的抗药性强的害虫,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用杀虫剂时,又把抗药性弱的蚊子杀死,抗药性强的蚊子活下来.这样经过若干代的 反复选择.最终活下来的蚊子大多是抗药性强的.在使用同等剂量的杀虫剂时,就不能起到很好的杀虫作用,导致杀虫剂的灭蚊的效果越来越差.因此:①害虫抗药 性越来越强是因为杀虫剂对害虫起来了选择作用.在此过程中,能生存下来的个体一般具有一些微小的变异,即抗药性.从这里我们可以看出,自然选择和生物进化 都是定向的.②从图中曲线可以看出,使用杀虫剂1年后的第六年,害虫适应了具有杀虫剂的环境,这种适应的形成是自然选择的结果.当第七年使用杀虫剂2时, 害虫由于不适应改变了的环境而大量死亡,经过再次积累,新的有利变异重新适应环境.

(6)昆虫在个体发育中,经过卵、幼虫、蛹和成虫等4个时期的叫完全变态发育.完全变态发育的幼虫与成虫在形态构造和生活习性上明显不同,差异很大.如蝶、蚊、蝇、菜粉蝶、蜜蜂,蚕等.

故答案:(1)相对性状

(2)没有; 好;

(3)有;遗传;

(4)暂时;杀虫剂2;

(5)达尔文;选择;

(6)完全变态.

【分析】生物的性状由基因控制,基因有显性和隐性之分;显性基因是控制显性性状发育的基因,隐性基因,是控制隐性性状的基因;生物体的某些性状是由 一对基因控制的,当细胞内控制某种性状的一对基因都是显性或一个是显性、一个是隐性时,生物体表现出显性基因控制的性状;当控制某种性状的基因都是隐性 时,隐性基因控制的性状才会表现出来.

33.【答案】森林古猿;达尔文

【知识点】现代类人猿和人类的共同祖先

【解析】【解答】解:19世纪著名的进化论建立者是达尔文,他提出了人类与类人猿的共同祖先是森林古猿,人类和类人猿的关系最近,是近亲.

【分析】达尔文认为人类和类人猿有共同的祖先,人类和类人猿是近亲,据此答题.

34.【答案】A、B、E;C、D、F;种子外面有果皮包被;FCDEB(A);种

【知识点】现代类人猿和人类的共同祖先;猿到人的进化过程

【解析】【解答】(1)绿色植物根据形态、结构和生殖方式的不同分为种子植物和孢子植物;孢子植物包括藻类植物、苔藓植物和蕨类植物,种子植物又分为裸子植物和被子植物.图中C、D、F都无种子,用孢子繁殖,属于孢子植物;A、B、E用种子繁殖,属于种子植物.

(2)种子植物分为裸子植物和被子植物.B向日葵属于被子植物,种子有果皮包被;E油松属于裸子植物,种子裸露,没有果皮包被.

(3)植物的进化历程:原始藻类植物→(原始苔藓植物和原始蕨类植物)→原始的种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物).所以以上植物所属的类群按从低等到高等的排列顺序是:FCDEB(A).

(4)生物的分类单位从大到小依次以界、门、纲、目、科、属、种,界是最大的分类单位,种是最基本的分类单位.

故答案为:(1)A、B、E; C、D、F

(2)种子外面有果皮包被

(3)FCDEB(A)

(4)种

【分析】绿色植物根据形态、结构和生殖方式的不同分为种子植物和孢子植物;孢子植物包括藻类植物、苔藓植物和蕨类植物,种子植物又分为裸子植物和被子植物,被子植物又称为绿色开花植物.

如图A玉米,B向日葵属于被子植物,C葫芦藓属于苔藓植物,D肾蕨属于蕨类植物,E油松属于裸子植物.F水绵属于藻类植物.

35.【答案】性状;变异;保护色;适应性;自然选择;完全变态;浅色桦尺蛾增多(深色桦尺蛾减少);生物种类的多样性;47.1%;4.7%

【知识点】昆虫的生殖和发育;性状和相对性状;生物进化的学说;生物多样性的内涵

【解析】【解答】解:(1)生物体的形态特征、生理特征和行为方式叫做性状,桦尺蛾的体色就是一种性状.

(2)变异是指生物体子代与亲代之间的差异,子代个体之间的差异的现象,桦尺蛾的体色差异在遗传学上叫做变异.

(3) 在工业污染区深色桦尺蛾的体色与环境一致,是一种保护色,不易被敌害发现,它们能够存活下去并繁殖后代;而浅色桦尺蛾则相反,它们容易被敌害吃掉而失去产生后代的机会.生物只有适应环境才能生存,在工业污染区深色桦尺蛾的回收率比较高,在非工业区浅色桦尺蛾的回收率比较高这说明桦尺蛾对环境具有适应性.

(4) 达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去.反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡.这就是说, 凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存.达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择.因此深色桦尺蛾和浅色桦尺蛾数量的变化是自然选择的结果.

(5)昆虫的发育有不完全变态发育和完全变态发育,凡是发育过程经过卵、幼虫、蛹、成虫四个时期,并且幼虫与成虫在形态结构和生活习性有很大差异的叫做完全变态发育.

(6)如果严格禁止污染物排放,工厂的排烟量大大减少,工业区的环境颜色会变浅,这样浅色桦尺娥的体色就会与环境颜色一致,从而不易被敌害发现而容易生存下去,因此浅色桦尺蛾的数量将会增多.

(7)防治农林害虫应提倡生物防治的方法,否则易伤及其他昆虫和以这些昆虫为食的鸟类,破坏了生物种类的多样性.

(8)根据表中的桦尺蛾的释放数和回收数可知,未污染区浅色桦尺蛾、深色桦尺蛾的捕获率分别是:47.1%、4.7%.

故答案为:(1)性状;

(2)变异;

(3)保护色;适应性;

(4)自然选择;

(5)完全变态;

(6)浅色桦尺蛾增多(深色桦尺蛾减少);

(7)生物种类的多样性;

(8)47.1%;4.7%.

【分析】分析表格中的数据可知:在工业污染区,深色桦尺蛾回收数多,说明深色桦尺娥在工业污染区更容易生存,而在非工业区,浅色桦尺蛾回收树多,说明浅色桦尺娥在非工业区更容易生存;这说明生物的体色与环境的颜色一致时即具有保护色的生物更容易生存.

36.【答案】(1)碰撞

(2)动

(3)保护易感人群

【知识点】地球上生命的起源;传染病的一般预防措施

【解析】【解答】解:(1)地震是地壳变动的形式之一,地壳板块与板块之间有时会剧烈运动,板块在剧烈运动的时候碰撞和张裂,导致地震.(2)泥石流之所以会造成巨大的危害,是因为由石、泥土被雨水从高处冲下来时,质量不变,高度减小,速度增大,即重力势能减小,动能增加,故将重力势能转化为巨大的动能.(3)传染病的预防措施包括控制传染源、切断传播途径、保护易感人群等措施.传染源是指能够散播病原体的人或动物;传播途径是指病原体离开传染源到达健康人所经过的途径;易感人群是指对某种病原体缺乏免疫力而容易感染该病的人群,接种疫苗属于保护易感人群.

故答案为:(1)碰撞;(2)动;(3)保护易感人群.

【分析】此题主要考查的是地震的原因的了解、传染病的预防措施,即控制传染源、切断传播途径、保护易感人群,分析解答.

37.【答案】(1)爬行类(爬行动物);裸子植物;扁形动物;哺乳类(哺乳动物);藻类植物

(2)简单;复杂;低等;高等;水生

【知识点】生物进化的主要历程

【解析】【解答】(1)植物的进化历程:原始藻类植物→原始苔藓植物和原始蕨类植物→原始的种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物);无脊椎动物的进化历程:原始单细胞动物→原始腔肠动物动物→原始扁形动物动物→原始线形动物动物→原始环节动物→原始软体动物动物→原始节肢动物动物→原始棘皮动物动物。脊椎动物的进化历程:古代鱼类→古代两栖类→古代爬行类→古代鸟类、哺乳类。由图可知,①是爬行类;②是裸子植物、③是扁形动物、④是哺乳类、⑤是藻类植物。(2)从进化树可以看出生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从水生到陆生,从低等到高等。

故答案为:(1)爬行类(爬行动物);裸子植物;扁形动物;哺乳类(哺乳动物);藻类植物(2)简单;复杂;低等;高等;水生

【分析】植物的进化历程:原始藻类植物→原始苔藓植物和原始蕨类植物→原始的种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物);

无脊椎动物的进化历程:原始单细胞动物→原始腔肠动物动物→原始扁形动物动物→原始线形动物动物→原始环节动物→原始软体动物动物→原始节肢动物动物→原始棘皮动物动物;

脊椎动物的进化历程:古代鱼类→古代两栖类→古代爬行类→古代鸟类、哺乳类.

38.【答案】(1)森林古猿;受精卵

(2)性激素

(3)5;输卵管

【知识点】现代类人猿和人类的共同祖先;男性生殖系统;女性生殖系统;受精过程

【解析】【解答】(1)在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,后来由于环境的变化,森林古猿朝两个方面进化,一部分森林古猿仍然以树栖生活为主,慢慢进化成了现代类人猿,如黑猩猩、猩猩、大猩猩、长臂猿等,另一支却由于环境的改变被迫下到地面上来生活,慢慢的进化成了人类;由此可知,甲是森林古猿;男性产生的精子和女性产生的卵细胞结合形成乙受精卵。

(2)男性的主要性器官是3睾丸,3睾丸能产生精子和分泌雄性激素,女性的主要生殖器官是4卵巢,4卵巢的功能是产生卵细胞,并分泌雌性激素,雌性激素和雄性激素都是性激素。

(3)试管婴儿是指用人工的方法使精子与卵细胞在体外的试管中结合形成受精卵并进行早期胚胎发育,然后把胚胎移植进母体的子宫内,胚胎和胎儿的发育在子宫中进行,直至发育成熟,分娩产出。精子和卵细胞结合形成受精卵的部位是在5输卵管,可见,试管婴儿的“试管”相当于女性生殖器官中的5输卵管。

【分析】图中:1阴囊,2精囊腺,3睾丸,4卵巢,5输卵管,6子宫,7阴道。

男性和女性生殖系统:

功能

男性 内生殖器 睾丸 产生精子和分泌雄性激素(男性主要的生殖器官)

附睾 贮存和输送精子

输精管 输送精子

外生殖器 精囊腺和前列腺 分泌黏液

阴囊 保护睾丸和附睾

阴茎 排精、排尿

女性 内生殖器 卵巢 产生卵细胞和分泌雌性激素(女性主要的生殖器官)

输卵管 输送卵细胞和受精的场所

子宫 胚胎、胎儿发育的场所

阴道 精子进入、月经流出,胎儿产出的通道

外生殖器 外阴 /

39.【答案】(1)有机小分子;化学进化

(2)由水生到陆生;比较

(3)亲缘关系的远近

(4)被子植物

(5)生存斗争

【知识点】生物进化的研究方法及证据;生物进化的主要历程;生物进化的学说;地球原始条件模拟实验

【解析】【解答】(1)米勒的实验装置如下图

米勒的实验如图,将水注入左下方的烧瓶内,先将玻璃仪器中的空气抽去。然后打开左方的活塞,泵入甲烷、氨和氢气的混合气体(模拟原始大气)。再将烧瓶内的水煮沸,使水蒸气和混合气体同在密闭的玻璃管道内不断循环,并在另一容量为5升的大烧瓶中,经受火花放电(模拟雷鸣闪电)一周,最后生成的有机物,经过冷却后,积聚在仪器底部的溶液(模拟原始大气中生成的有机物被雨水冲淋到原始海洋中)。此实验结果共生成20种有机物。其中11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质所含有的。米勒的实验试图向人们证实,化学起源说论述的生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的。

(2)生物进化的总体趋势是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生。比较法和实验法是研究生物进化的基本方法。比较是指根据一定的标准,把彼此有某种联系的事物加以对照,确定它们的相同和不同之处。通过对各个事物特征的比较,可以把握事物之间的内在联系,认识事物的本质,同时比较法对生物进化问题最重要的研究方法。实验法是利用特定的器具和材料,通过有目的、有步骤的实验操作和观察、记录分析,发现或验证科学结论。生物进化的证据有化石证据、比较解剖学上的证据、胚胎学上的证据,科学家从对大量化石的研究中推断生物进化的大致过程,采用的最重要的研究方法是比较法。

(3)比较法是研究生物进化问题最重要的方法。通过比较细胞色素C的差异,可以推断各种生物之间的亲缘关系的远近。

(4)生物进化的总体趋势是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生。而植物的进化进程是:藻类植物→苔藓植物→蕨类植物→裸子植物→被子植物,被子植物是最高点的植物类群。

(5)自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择;达尔文的自然选择学说,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。

【分析】(1)米勒通过实验验证了化学起源学说的第一阶段,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的。

(2)植物的进化历程:原始藻类植物→原始苔藓植物和原始蕨类植物→原始的种子植物。无脊椎动物的进化历程:原始单细胞动物→原始腔肠动物→原始扁形动物→原始线形动物→原始环节动物→原始软体动物→原始节肢动物→原始棘皮动物。脊椎动物的进化历程:古代鱼类→古代两栖类→古代爬行类→古代鸟类、哺乳类。

生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。

40.【答案】(1)米勒

(2)原始大气;氧气;自然界的闪电;能量

(3)原始海洋

(4)无机小分子物质

【知识点】地球上生命的起源

【解析】【解答】(1)如图是米勒实验的装置,米勒是美国青年学者;

(2)图中B里的气体相当于原始大气,有水蒸气、氨气、甲烷等,与现在大气成分的主要区别是无氧气。正负极接通进行火花放电是模拟自然界的闪电.这主要是为该实验提供了能量;

(3)C处为取样活塞,若取样鉴定,可检验到其中含有氨基酸等有机小分子物质,共生成20种有机物,其中11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质所含有的。此装置是模拟原始地球条件下的原始海洋;

(4)米勒的实验试图向人们证实,在生命起源的化学进化过程中,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机大分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的。

【分析】米勒通过实验验证了化学起源学说的第一阶段.即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的.

41.【答案】(1)昆虫的保护色是通过自然选择形成的吗

(2)昆虫的保护色是通过自然选择形成的

(3)A;绿色 灰色 B;相一致 自然选择

(4)昆虫的保护色是通过自然选择形成的

(5)青蛙、蜥蜴等

【知识点】生物进化的学说

【解析】【解答】解: (1)探究实验提出的问题即实验需要解决的问题,本实验想探究保护色的形成,因此提出的问题应该是昆虫的保护色是通过自然选择形成的吗?

(2)探究实验作出的假设应该是对提出的问题肯定或者否定的推测。因此本探究实验的假设应该是“昆虫的保护色是通过自然选择形成的”

(3)A考查数据分析的能力,从表格数据比较结果来看,绿色昆虫幸存者比例逐代增多,灰色昆虫幸存者比例逐代减少。B考查保护色的概念和成因,保护色即动物体色与环境一致,才能更好地适应环境的体色特点,此实验中绿色昆虫比灰色昆虫幸存者多,说明了绿色昆虫与环境(有绿地毯的房子)相一致,所以绿色成了昆虫的保护色,这是自然选择的结果。

(4)探究实验的结论即通过探究来验证假设正确与否,本探究实验证明生物必须适应环境,与环境相适应的个体在生存斗争中处于优势地位。即假设是正确的。

(5)本小题考查对保护色实例的认知和分析,身边的许多生物都有保护色,例如青蛙、蜥蜴等。

故答案为:(1)昆虫的保护色是通过自然选择形成的吗

(2)昆虫的保护色是通过自然选择形成的

(3)A.绿色 灰色;

B.非常相似(一致) 自然选择

(4)昆虫的保护色是通过自然选择形成的

(5)青蛙、蜥蜴等

【分析】动物外表颜色与周围环境相类似,这种颜色叫保护色;生物必须适应环境,与环境相适应的个体在生存斗争中具有优势,绿色昆虫比灰色昆虫幸存者多,说明绿色昆虫与环境(有绿色地毯的房子)相一致,所以绿色成了昆虫的保护色,这是自然选择的结果。

42.【答案】(1)甲

(2)鳃

(3)成虫

(4)家兔;关节(骨连接)

(5)长毛;Aa

【知识点】昆虫的生殖和发育;两栖动物的生殖和发育;生物进化的主要历程;运动系统的组成;基因的显隐性及其性状遗传

【解析】【解答】(1)哺乳动物一般具有胎生,哺乳,体表被毛,牙齿分为门齿、臼齿、犬齿,心脏四腔,用肺呼吸,体温恒定等特征。甲同学的观点正确。

水螅腔肠动物,身体呈辐射对称,体表有刺细胞,有口无肛门,无脊椎动物。鱼生活在水中体表常有鳞片覆盖,用鳃呼吸,通过尾部和躯干部的摆动以及鳍的协调作用游泳属于脊椎动物。乙同学观点错误。

(2)青蛙是两栖动物,幼体是蝌蚪,蝌蚪无论是外部形态还是内部结构都像鱼,用鳃呼吸。

(3)如图所示蝗虫的一生有三个时期,依次是a受精卵、b若虫、c成虫。

(4)家兔——哺乳动物;水螅——腔肠动物;蝗虫——节肢动物;青蛙——两栖动物;鲫鱼——鱼类;最高的动物是哺乳动物。哺乳动物的运动系统是由骨、关节和骨骼肌(肌肉)组成。骨起杠杆作用,关节起支点作用,骨骼肌起动力作用。

(5)生物体的某些性状是由一对基因控制的,而成对的基因往往有显性和隐性之分,显性基因控制显性性状,隐性基因控制隐性性状;当细胞内控制某种性状的一对基因,一个是显性、一个是隐性时,只有显性基因控制的性状才会表现出来;当控制某种性状的基因都是隐性基因时,才会表现出隐性性状。遗传图谱如下:

子代基因组成均为:Aa。

【分析】(1)哺乳动物的主要特征体表面有毛,一般分头、颈、躯干、四肢和尾五个部分;牙齿分化,体腔内有膈,心脏四腔,用肺呼吸;大脑发达,体温恒定,是恒温动物;哺乳;胎生。

(2)两栖动物是指:幼体生活在水中,用鳃呼吸;成体即能生活在水中,也能生活在潮湿的陆地上,主要用肺呼吸,兼用皮肤呼吸.如青蛙、蟾蜍等。

(3)不完全变态是指蟋蟀、蝼蛄、螳螂等昆虫的一生经历受精卵、幼虫、成虫三个时期,而且幼虫和成虫的形态结构非常相似,生活习性也几乎一致的发育过程。

(4)人和脊椎动物的运动系统由骨骼和骨骼肌组成。骨骼包括骨和骨连接;骨连接包括关节、半活动连接和不活动连接,关节是骨连接的主要形式,骨骼肌两端较细呈乳白色的部分是肌腱(属于结缔组织),分别附着在相邻的两块骨上,中间较粗的部分是肌腹,主要由肌肉组织构成,外面包有结缔组织膜,里面有许多血管和神经,能够收缩和舒张。

(5)基因控制生物的性状,相对性状有显性性状和隐性性状之分。显性基因是控制显性性状发育的基因,隐性基因,是支配隐性性状的基因;生物体的某些性状是由一对基因控制的,当细胞内控制某种性状的一对基因一个是显性、一个是隐性时,只有显性基因控制的性状才会表现出来;当控制某种性状的基因都是隐性时,隐性基因控制的性状才会表现出来。

43.【答案】(1)裸子;被子

(2)原始鱼类;原始两栖类;原始爬行类;原始鸟类和哺乳

(3)古代鱼;原始爬行

(4)不能

【知识点】生物进化的主要历程

【解析】【解答】解:(1)图中种子植物包括裸子植物和被子植物;(2)脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始鸟类、哺乳类;(3)由脊椎动物的进化历程可知:最早出现的脊椎动物是古代鱼类,原始的鸟类和哺乳类是由原始爬行类进化而来的;(4)现在的爬行动物不能够进化成鸟类和哺乳类,有两方面的原因:在内因方面,现在的爬行类在形态结构和生理特点方面同古代的爬行动物有很大的区别;在外因方面,现在的地球环境与古代爬行类向鸟类和哺乳类进化时的情况大不相同,也就是说现在的爬行类不具备向鸟类和哺乳类进化的条件。

【分析】生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。

植物进化的历程:原始藻类植物→原始苔藓植物→原始蕨类植物→原始的种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物)。

无脊椎动物的进化历程:原生动物一腔肠动物一扁形动物一线形动物一环节动物一软体动物一节肢动物。

脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始的鸟类和哺乳类。

44.【答案】(1)高茎、矮茎

(2)相对现状

(3)变异;遗传;生物进化

【知识点】遗传和变异现象;性状和相对性状;基因的显隐性及其性状遗传;生物进化的学说

【解析】【解答】解:(1)图中提到的豌豆性状有高茎、矮茎;(2)家兔的黑毛和白毛是一对相对现状;(3)豌豆有圆粒和皱粒之分,兔毛有长短之异,是生物界普通存在的变异现象,其根本原因是生物体内的遗传物质发生了改变,这为生物进化提供了丰富的材料.

故答案为:(1)高茎、矮茎(2)相对现状(3)变异;遗传;生物进化

【分析】(1)性状是指生物个体表现出来的形态结构、生理特性和行为方式都称为性状.(2)在遗传学上把同种生物同一性状的不同表现形式称为相对性状,如兔的白毛与黑毛、豌豆的圆粒与皱粒、鸡的玫瑰冠与单冠、人的单眼皮与双眼皮、番茄的红果与黄果、豌豆的高茎与矮茎等.生物的性状都是受基因控制的.解题的关键是知道性状和相对性状的概念等.

45.【答案】(1)性状

(2)适应性

(3)深色桦尺蛾;浅色桦尺娥

(4)自然选择

【知识点】生物对环境的适应;生物进化的学说

【解析】【解答】分析表格中的数据可知:在工业污染区,深色桦尺蛾回收数多,说明深色桦尺娥在工业污染区更容易生存;而在非工业区,浅色桦尺蛾回收数多,说明浅色桦尺娥在非工业区更容易生存。这说明生物的体色与环境的颜色一致时,即具有保护色的生物更容易生存。

(1)生物体的形态特征、生理特征和行为方式叫做性状,桦尺蛾的体色就是一种性状。

(2)动物的体色与周围环境的颜色相似,从而不易被敌害发现,利于其避敌和捕食,这种体色叫做保护色。工业污染之后,桦尺蛾较深的体色对其本身来说是一种保护色;生物只有适应环境才能生存,在工业污染区深色桦尺蛾的回收率比较高,这说明深色桦尺蛾对工业污染区的环境的颜色是适应的。(3)在工业污染区,深色桦尺蛾回收数多,说明深色桦尺娥在工业污染区更容易生存,是有利变异;而在非工业区,浅色桦尺蛾回收数多,说明浅色桦尺娥在非工业区更容易生存,是有利变异。

(4)达尔文认为,自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。

【分析】自然选择:达尔文把生存斗争中适应者生存、不适应者被淘汰的过程叫作自然选择.经过长期的自然选择,微小的有利变异得到积累而成为显著的有利变异,从而产生了适应特定环境的生物类型.

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)