5.2 土壤课件(22张PPT)

文档属性

| 名称 | 5.2 土壤课件(22张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-11-24 16:38:42 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

第五章 植被和土壤

第二节 土壤

人教版(2019)必修第一册

【情景导入】

早期的欧洲殖民者在巴西亚马孙河流域发现,当地印第安人在一种与自然土壤迥异的黑色土壤上种植。据研究,这种黑色土壤是人工土壤,主要成分是利用农作物秸秆等在一定条件下制作而成的生物炭。当地人用生物炭改良贫瘠的土壤,可能已有几千年的历史了。

亚马孙河流域的自然土壤为什么贫瘠?试列举其他人类活动影响土壤的措施。

【课标要求】

通过野外观察或运用土壤标本,说明土壤的主要形成因素。

【学习目标】

1.通过观察土壤样本及运用视频、图像等资料,识别常见土壤的颜色、质地和剖面构造。(区域认知、地理实践力)

2.运用图文资料,结合观察活动说明土壤的主要形成要素,解释常见的土壤现象。(综合思维)

3.结合实例,说出土壤的功能和养护途径及养护土壤的重要性。(人地协调观)

一、观察土壤

二、土壤的主要形成因素

三、土壤的功能和养护

本

节

目

录

学习任务一:观察土壤

材料一:A组来到了我国东北的一处平原;B组来到了西部一片荒凉之地。C组来到了南方丘陵地区;他们分别展开调查。B组在一条小河旁发现,随着河水上涨,鼹鼠洞内渗入很多水,很快坍塌了。

打开土壤标本,选出与A组和C组所在地颜色相符的土壤。

2.分析材料一B组同学发现的鼹鼠洞易渗水、坍塌的原因?

A:黑土(黑钙土) C:红壤

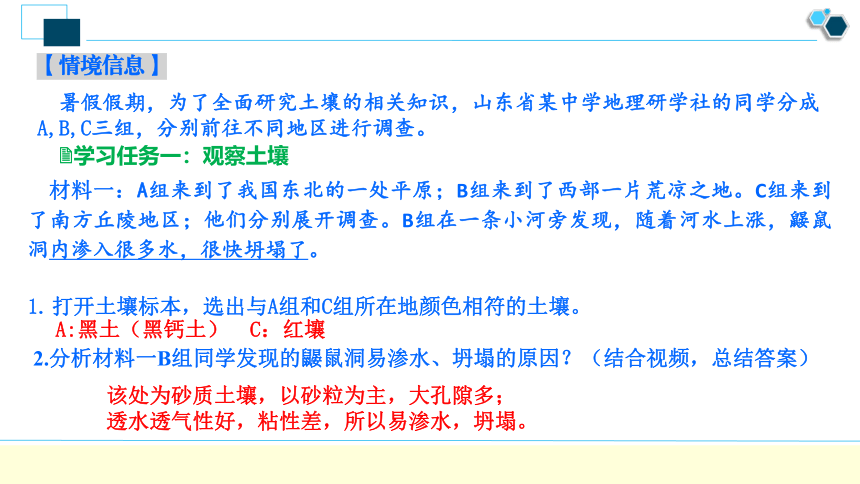

【情境信息】

暑假假期,为了全面研究土壤的相关知识,山东省某中学地理研学社的同学分成A,B,C三组,分别前往不同地区进行调查。

土壤矿物质颗粒按照粒径大小可分为石砾、砂粒、粉粒、黏粒等,不同粒级的矿物质在土壤中所占的相对比例称为土壤质地。

从土壤质地看,土壤一般分为:

砂土

砂土成分以砂粒占优势

壤土

壤土中所含的砂粒、粉粒、黏粒的比例适中,

黏土

黏土成分中黏粒占优势,

粒径小

粒径大

黏粒、粉粒、砂粒、石砾

土质类别 砂土 壤土 黏土

成分 砂粒占优势,大孔隙多,毛细管孔隙少 所含的砂粒、粉粒、黏粒的比例适中 黏粒占优势

通气、透水性

保水、蓄水、保肥性能

对农业的影响

强

良好

差

弱

强

强

易耕作

理想的土壤质地

质地黏重,不易耕作

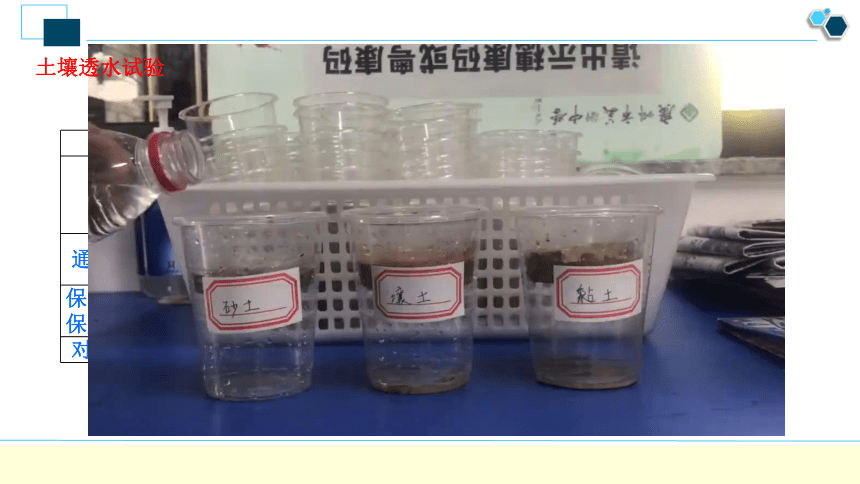

土壤透水试验

学习任务一:观察土壤

材料一:A组来到了我国东北的一处平原;B组来到了西部一片荒凉之地。C组来到了南方丘陵地区;他们分别展开调查。B组在一条小河旁发现,随着河水上涨,鼹鼠洞内渗入很多水,很快坍塌了。

打开土壤标本,选出与A组和C组所在地颜色相符的土壤。

2.分析材料一B组同学发现的鼹鼠洞易渗水、坍塌的原因?(结合视频,总结答案)

A:黑土(黑钙土) C:红壤

【情境信息】

暑假假期,为了全面研究土壤的相关知识,山东省某中学地理研学社的同学分成A,B,C三组,分别前往不同地区进行调查。

该处为砂质土壤,以砂粒为主,大孔隙多;

透水透气性好,粘性差,所以易渗水,坍塌。

材料二:A组的同学在一处林地拍摄到森林土壤的剖面(左图),C组的同学在调查区一处常耕地处拍摄到耕地土壤的剖面(右图).

3、根据课本,完善土壤分层表格信息。

土壤剖面是指从地面垂直向下的土壤纵剖面,由一些形态特征各异的、大致呈水平展布的土层所构成。这些土层是土壤形成过程中物质转化、迁移和积累的结果。

森林土壤剖面

母岩层

母质层

淀积层

淋溶层

腐殖质层

有机层

耕作土壤剖面

自然土层

犁底层

耕作层

【土壤剖面构造】

【小结】观察土壤的基本内容

土壤的形态特征还包括土壤的结构、紧实度、孔隙状况、干湿度等。

颜色、质地、剖面构造

要求:认真阅读课本91-92页图文资料,找出影响土壤形成的主要因素,结合材料,完成下列问题。

材料三:B组和C组的同学对A组同学拍摄的豪华“三明治”式的土壤剖面产生了浓厚的兴趣,进行了细致的研究,发现A组同学拍摄地有很多的枯枝落叶。腐殖质层比它们的都要厚。查阅资料发现这跟生物(微生物在湿热环境下分解能力较强)和气候有关,请结合材料和下图,回答下列问题.

学习任务二:土壤的主要形成因素

岩石开始崩解

成土母质

有机物

母质层

基岩

土层开始形成

母质层

腐殖质层

基岩

完整的土壤层

母质层

淀积层

腐殖质层

淋溶层

基岩

土壤形成初期

基岩

岩石的风化产物,称为成土母质,它是土壤发育的物质基础。

成土母质决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地。

土壤形成的过程

1、结合课本,通过右图说出生物对土壤的形成有哪些影响?

生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素。

①生物残体为土壤提供有机质。

②有机质在微生物的作用下分解,转化为腐殖质。

③植物吸收营养元素,储存在生物体内,并随生物残体分解释放到土壤表层。

生物循环

2、从生物对土壤影响的角度,分析B组所在地腐殖质层比A组薄的原因?

西北地区水热条件差,生物循环慢,生物量比较少,土壤中积累的腐殖质比较少

3、从气候对土壤影响的角度,分析C组所在地有机质含量比A组所在地低的原因?

提示:温度和降水两方面分析

温度高+降水多=风化强度大、速度快(微生物活动旺盛)

湿热环境:土壤形成速度快,风化和淋溶作用强,土壤黏粒比重高。

冷湿环境:有机质积累多,土壤肥沃。如东北黑土分布区。

干冷环境:土壤形成速度较慢。

干热环境:土壤有机质积累少,土壤肥力低。如撒哈拉沙漠地区。

气候

3、从气候对土壤影响的角度分析C组所在地有机质含量比A组所在地低的原因?

提示:温度和降水两方面分析

①东北地区气候冷湿,有机质分解慢,容易积累,土壤肥沃;而南方地区气候湿热,有机质分解快,且降水丰富,淋溶作用强,有机质不易积累,土壤相对贫瘠。

②东北一年一熟,耕种消耗土壤有机质较少,南方一年两熟或三熟,消耗有机质较多。

早期的欧洲殖民者在巴西亚马孙河流域发现,当地印第安人在一种与自然土壤迥异的黑色土壤上种植。据研究,这种黑色土壤是人工土壤,主要成分是利用农作物秸秆等在一定条件下制作而成的生物炭。当地人用生物炭改良贫瘠的土壤,可能已有几千年的历史了。

亚马孙河流域的自然土壤为什么贫瘠?

亚马孙和流域为热带雨林气候,高温多雨;

高温环境,有机质分解快;

降水丰富,淋溶作用强,有机质不易积累,土壤贫瘠。

土壤有机质含量(肥力)高低取决于两大因素:

①来源:植(动)物残体,即腐殖质的多少。

②流失:微生物分解作用;淋溶流失作用强;植物的大量吸收

材料四:

B组同学发现考查区有一小山丘,打算在此选择一处土层较厚、比较温暖的地方作为“营地”。

结合地貌对土壤的影响,帮助他们在下图中选择合适的营地地址,并说明理由。

高度

坡度

坡向

影响光照、热量和水分、物质的转化

从山顶到洼地,成土母质的颗粒存在由粗到细的变化规律,依次分布着砾质土、砂土、壤土和黏土。

山顶与山麓的土壤发育不同

迎风坡与背风坡的土壤发育不同

阳坡与阴坡的土壤发育不同

材料四:

B组同学发现考查区有一小山丘,打算在此选择一处土层较厚、比较温暖的地方作为“营地”。

结合地貌对土壤的影响,帮助他们在下图中选择合适的营地地址,并说明理由。

A处。等高线稀疏,坡度小,土层厚;南坡为阳坡温度高。

本节总结

土壤

形成

的主

要因

素

土壤

土壤观察

土壤剖面

土壤质地

土壤颜色

第五章 植被和土壤

第二节 土壤

人教版(2019)必修第一册

【情景导入】

早期的欧洲殖民者在巴西亚马孙河流域发现,当地印第安人在一种与自然土壤迥异的黑色土壤上种植。据研究,这种黑色土壤是人工土壤,主要成分是利用农作物秸秆等在一定条件下制作而成的生物炭。当地人用生物炭改良贫瘠的土壤,可能已有几千年的历史了。

亚马孙河流域的自然土壤为什么贫瘠?试列举其他人类活动影响土壤的措施。

【课标要求】

通过野外观察或运用土壤标本,说明土壤的主要形成因素。

【学习目标】

1.通过观察土壤样本及运用视频、图像等资料,识别常见土壤的颜色、质地和剖面构造。(区域认知、地理实践力)

2.运用图文资料,结合观察活动说明土壤的主要形成要素,解释常见的土壤现象。(综合思维)

3.结合实例,说出土壤的功能和养护途径及养护土壤的重要性。(人地协调观)

一、观察土壤

二、土壤的主要形成因素

三、土壤的功能和养护

本

节

目

录

学习任务一:观察土壤

材料一:A组来到了我国东北的一处平原;B组来到了西部一片荒凉之地。C组来到了南方丘陵地区;他们分别展开调查。B组在一条小河旁发现,随着河水上涨,鼹鼠洞内渗入很多水,很快坍塌了。

打开土壤标本,选出与A组和C组所在地颜色相符的土壤。

2.分析材料一B组同学发现的鼹鼠洞易渗水、坍塌的原因?

A:黑土(黑钙土) C:红壤

【情境信息】

暑假假期,为了全面研究土壤的相关知识,山东省某中学地理研学社的同学分成A,B,C三组,分别前往不同地区进行调查。

土壤矿物质颗粒按照粒径大小可分为石砾、砂粒、粉粒、黏粒等,不同粒级的矿物质在土壤中所占的相对比例称为土壤质地。

从土壤质地看,土壤一般分为:

砂土

砂土成分以砂粒占优势

壤土

壤土中所含的砂粒、粉粒、黏粒的比例适中,

黏土

黏土成分中黏粒占优势,

粒径小

粒径大

黏粒、粉粒、砂粒、石砾

土质类别 砂土 壤土 黏土

成分 砂粒占优势,大孔隙多,毛细管孔隙少 所含的砂粒、粉粒、黏粒的比例适中 黏粒占优势

通气、透水性

保水、蓄水、保肥性能

对农业的影响

强

良好

差

弱

强

强

易耕作

理想的土壤质地

质地黏重,不易耕作

土壤透水试验

学习任务一:观察土壤

材料一:A组来到了我国东北的一处平原;B组来到了西部一片荒凉之地。C组来到了南方丘陵地区;他们分别展开调查。B组在一条小河旁发现,随着河水上涨,鼹鼠洞内渗入很多水,很快坍塌了。

打开土壤标本,选出与A组和C组所在地颜色相符的土壤。

2.分析材料一B组同学发现的鼹鼠洞易渗水、坍塌的原因?(结合视频,总结答案)

A:黑土(黑钙土) C:红壤

【情境信息】

暑假假期,为了全面研究土壤的相关知识,山东省某中学地理研学社的同学分成A,B,C三组,分别前往不同地区进行调查。

该处为砂质土壤,以砂粒为主,大孔隙多;

透水透气性好,粘性差,所以易渗水,坍塌。

材料二:A组的同学在一处林地拍摄到森林土壤的剖面(左图),C组的同学在调查区一处常耕地处拍摄到耕地土壤的剖面(右图).

3、根据课本,完善土壤分层表格信息。

土壤剖面是指从地面垂直向下的土壤纵剖面,由一些形态特征各异的、大致呈水平展布的土层所构成。这些土层是土壤形成过程中物质转化、迁移和积累的结果。

森林土壤剖面

母岩层

母质层

淀积层

淋溶层

腐殖质层

有机层

耕作土壤剖面

自然土层

犁底层

耕作层

【土壤剖面构造】

【小结】观察土壤的基本内容

土壤的形态特征还包括土壤的结构、紧实度、孔隙状况、干湿度等。

颜色、质地、剖面构造

要求:认真阅读课本91-92页图文资料,找出影响土壤形成的主要因素,结合材料,完成下列问题。

材料三:B组和C组的同学对A组同学拍摄的豪华“三明治”式的土壤剖面产生了浓厚的兴趣,进行了细致的研究,发现A组同学拍摄地有很多的枯枝落叶。腐殖质层比它们的都要厚。查阅资料发现这跟生物(微生物在湿热环境下分解能力较强)和气候有关,请结合材料和下图,回答下列问题.

学习任务二:土壤的主要形成因素

岩石开始崩解

成土母质

有机物

母质层

基岩

土层开始形成

母质层

腐殖质层

基岩

完整的土壤层

母质层

淀积层

腐殖质层

淋溶层

基岩

土壤形成初期

基岩

岩石的风化产物,称为成土母质,它是土壤发育的物质基础。

成土母质决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地。

土壤形成的过程

1、结合课本,通过右图说出生物对土壤的形成有哪些影响?

生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素。

①生物残体为土壤提供有机质。

②有机质在微生物的作用下分解,转化为腐殖质。

③植物吸收营养元素,储存在生物体内,并随生物残体分解释放到土壤表层。

生物循环

2、从生物对土壤影响的角度,分析B组所在地腐殖质层比A组薄的原因?

西北地区水热条件差,生物循环慢,生物量比较少,土壤中积累的腐殖质比较少

3、从气候对土壤影响的角度,分析C组所在地有机质含量比A组所在地低的原因?

提示:温度和降水两方面分析

温度高+降水多=风化强度大、速度快(微生物活动旺盛)

湿热环境:土壤形成速度快,风化和淋溶作用强,土壤黏粒比重高。

冷湿环境:有机质积累多,土壤肥沃。如东北黑土分布区。

干冷环境:土壤形成速度较慢。

干热环境:土壤有机质积累少,土壤肥力低。如撒哈拉沙漠地区。

气候

3、从气候对土壤影响的角度分析C组所在地有机质含量比A组所在地低的原因?

提示:温度和降水两方面分析

①东北地区气候冷湿,有机质分解慢,容易积累,土壤肥沃;而南方地区气候湿热,有机质分解快,且降水丰富,淋溶作用强,有机质不易积累,土壤相对贫瘠。

②东北一年一熟,耕种消耗土壤有机质较少,南方一年两熟或三熟,消耗有机质较多。

早期的欧洲殖民者在巴西亚马孙河流域发现,当地印第安人在一种与自然土壤迥异的黑色土壤上种植。据研究,这种黑色土壤是人工土壤,主要成分是利用农作物秸秆等在一定条件下制作而成的生物炭。当地人用生物炭改良贫瘠的土壤,可能已有几千年的历史了。

亚马孙河流域的自然土壤为什么贫瘠?

亚马孙和流域为热带雨林气候,高温多雨;

高温环境,有机质分解快;

降水丰富,淋溶作用强,有机质不易积累,土壤贫瘠。

土壤有机质含量(肥力)高低取决于两大因素:

①来源:植(动)物残体,即腐殖质的多少。

②流失:微生物分解作用;淋溶流失作用强;植物的大量吸收

材料四:

B组同学发现考查区有一小山丘,打算在此选择一处土层较厚、比较温暖的地方作为“营地”。

结合地貌对土壤的影响,帮助他们在下图中选择合适的营地地址,并说明理由。

高度

坡度

坡向

影响光照、热量和水分、物质的转化

从山顶到洼地,成土母质的颗粒存在由粗到细的变化规律,依次分布着砾质土、砂土、壤土和黏土。

山顶与山麓的土壤发育不同

迎风坡与背风坡的土壤发育不同

阳坡与阴坡的土壤发育不同

材料四:

B组同学发现考查区有一小山丘,打算在此选择一处土层较厚、比较温暖的地方作为“营地”。

结合地貌对土壤的影响,帮助他们在下图中选择合适的营地地址,并说明理由。

A处。等高线稀疏,坡度小,土层厚;南坡为阳坡温度高。

本节总结

土壤

形成

的主

要因

素

土壤

土壤观察

土壤剖面

土壤质地

土壤颜色

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里