25《古人谈读书》两课时(课件)

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

第八单元

旧书不厌百回读,

熟读深思子自知。

——[宋]苏轼

一本书可以不厌其烦地读上好多遍,读的遍数多了,深入思考了,自然了解书中的意思。

读书方法

第八单元

旧书不厌百回读,

熟读深思子自知。

——[宋]苏轼

根据要求梳理信息,把握内容要点。

根据表达的需要,分段表述,突出重点。

书读百遍——

读万卷书——

发愤识遍天下字——

书山有路勤为径——

25、古人谈读书

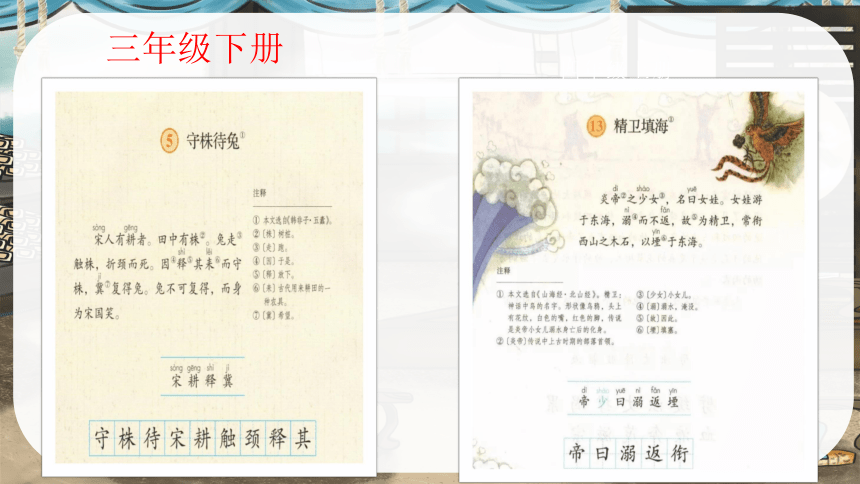

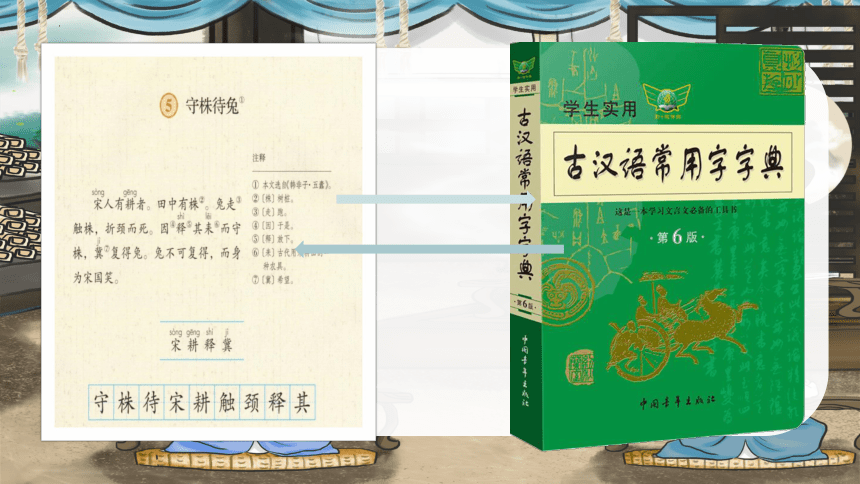

三年级下册

四年级上册

四年级下册

四年级上册

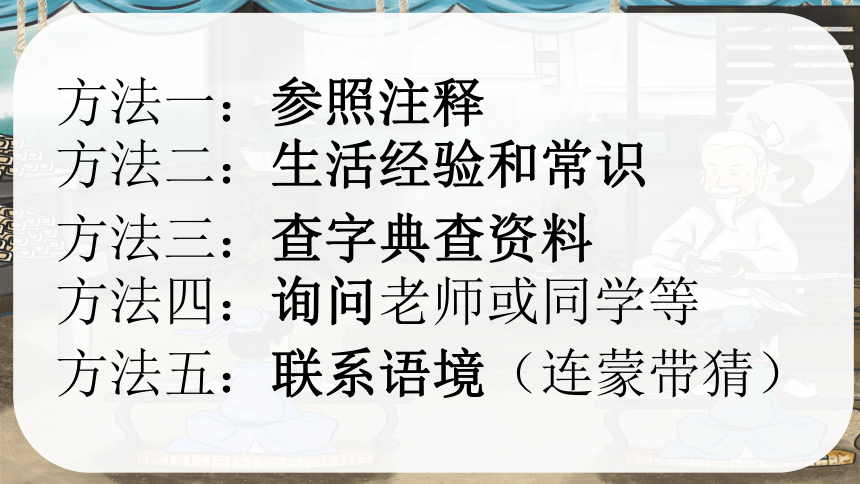

方法一:参照注释

方法二:生活经验和常识

方法三:查字典查资料

方法四:询问老师或同学等

方法五:联系语境(连蒙带猜)

浏览课文,圈出两则文言文的出处或作者等信息。

第一则出自《论语》。

第二则是宋朝朱熹的名言。

《论语》 儒家经典之一,由孔子的弟子及再传弟子编写而成,主要记录了孔子及其弟子的言行,较为集中地反映了孔子的思想。与《大学》《中庸》《孟子》合称“四书”。

孔子(公元前551年9月28日-公元前479年4月11日),孔氏,名丘,字仲尼,鲁国陬邑(今山东省曲阜市)人,中国古代伟大的思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人、“大成至圣先师”。

孔子开创私人讲学之风,倡导仁义礼智信。有弟子三千,其中贤人七十二。曾带领部分弟子周游列国十四年,晚年修订六经(《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》)。去世后,其弟子及再传弟子把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来,整理编成《论语》。该书被奉为儒家经典。

孔子是当时社会上最博学者之一,在世时就被尊奉为“天纵之圣”“天之木铎”,更被后世统治者尊为孔圣人、至圣、至圣先师、大成至圣文宣王先师、万世师表。其思想对中国和世界都有深远的影响,其人被列为“世界十大文化名人”之首。随着孔子影响力的扩大,祭祀孔子的“祭孔大典”一度成为和中国祖先神祭祀同等级别的大祀。

知之为知之,不知为不知,是知也。

敏而好学,不耻下问。

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

我非生而知之者,好古,敏以求之也。

学如不及,犹恐失之。

吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

大声诵读,边读边想,这六句话有什么共同点?

都与学习、读书有关

知之为知之,不知为不知,是知也。

敏而好学,不耻下问。

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

我非生而知之者,好古,敏以求之也。

学如不及,犹恐失之。

吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

这六句话都与学习、读书有关

之为知之,不知为不知,是知也。

敏而好学,不耻下问。

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

我非生而知之者,好古,敏以求之也。

学如不及,犹恐失之。

吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

yàn

zhì

zhì

知之/为/知之,不知/为/不知,是/知也。

敏而好学,不耻下问。

默而/识之,学而/不厌,诲人/不倦。

我/非生而知之者,好古,敏/以求之者也。

学如不及,犹恐失之。

吾/尝/终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

回忆学过的文言文,我们学过的“之”都有哪些?

①代词,代某事物、人物。如《王戎不取道旁李》中的“取之”。

②的。如《精卫填海》中的“炎帝之少女”。

③到,去,往。如《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中的“之广陵”。

知之为知之,不知为不知,是知也。

知

同“智”,智慧。

这句话里面的最后一个“知”和前面的“知”的意思一样吗?

知

知

知

知

知道。

知道的就是知道的,不知道的就是不知道的,这才是真正的智慧。

zhì

这句话讲的是_________(学习态度 学习方法)。告诉我们什么道理?

要以诚实的态度对待学习,要实事求是。

学习态度

敏而好学,不耻下问。

大意:要聪敏勤学,不以向地位、学问不如自己的人请教为耻。

下问:向地位、学问不如自己的人请教。

聪敏。

喜好。

以……为耻。

向什么样的人问才是“下问”?

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

大意:默默地记住读书的内容,勤奋学习从不满足,教诲他人不知疲倦。

记住。

满足。

教诲。

这句话用一个四字词语概括可

以是________。

这句话告诉我们:要坚持学习,学习的兴趣就会越来越浓。

持之以恒

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

大意:我不是生来就懂得知识的人,而是爱好古代文化,勤勉地去追求知识的人。

勤勉。

学习方法:多听多记、勤奋好学

学如不及,犹恐失之。

大意:做学问好像追赶什么似的,生怕赶不上,赶上了还生怕丢掉了。

学习态度:勤奋、进取

赶上

吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

大意:我曾经整天不吃,整夜不睡,去思考问题,但是并没有益处,还不如去学习。

我。

吃饭。

曾经。

睡。

学习方法:实践

知之为知之,不知为不知,是知也。

敏而好学,不耻下问。

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

我非生而知之者,好古,敏以求之也。

学如不及,犹恐失之。

吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

如果你要从中选择一个句子作为自己的座右铭,

你会选哪一句,为什么?

朱熹(1130年-1200),

字元晦,晚称晦翁。生于南剑州尤溪(今属福建省尤溪县)。中国南宋时期理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人,故世称“朱文公”。

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。

大意:我曾经说过读书有三到,叫作心到、眼到、口到。

我

曾经

说

古义:记住。

今义:知道,认识。

识

古义:曾经。

今义:品尝。

尝

古义:奔跑。

今义:行走。

走

古义:男女。

今义:子女。

儿女

古今异义词

心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。

心思不在书本上,那么眼睛就不会仔细看,心和眼既然不专心一意,却只是随随便便地诵读,那一定不能记住,即使记住了也不能长久。

随意。

三到之中,心到最急。

三到之中哪一到最重要呢?

三到之中,心到最重要。

要紧,重要。

心既到矣,眼口岂不到乎?

反问

心既然已经到了,眼和口怎么会不到呢?

难道,怎么。

心到

眼到

口到

心到最重要

朱熹的读书方法是什么?重点是什么?

把“三到”的顺序换一换行吗,为什么?

你能这段话中找到理由吗?

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

心不在此

决不能记

三到之中,

心到最急。

眼不看仔细

只漫浪诵读

记亦不能久也

这是一段议论文字,请你根据下图梳理论述的逻辑

鲁迅的读书“五到”

鲁迅先生能写出那么多不朽的作品,主要受益于他的博读。他读书做到了“五到”,即心到、眼到、口到、手到、脑到。

名人的读书方法

猜一猜,鲁迅先生的“五到”具体指什么?

心到:

口到:

眼到:

手到:

脑到:

精力集中,专心致志;

读出声来,读正确;

目光专注;

边读边做笔记;

要认真思考。

鲁迅的读书“五到”

盖士人读书,第一要有志,第二要有识,第三要有恒。有志则断不甘为下流;有识则知学问无尽,不敢以一得自足,如河伯之观海,如井蛙之窥天,皆无识者也;有恒者则断无不成之事。此三者缺一不可。

——【清】曾国藩

第八单元

旧书不厌百回读,

熟读深思子自知。

——[宋]苏轼

一本书可以不厌其烦地读上好多遍,读的遍数多了,深入思考了,自然了解书中的意思。

读书方法

第八单元

旧书不厌百回读,

熟读深思子自知。

——[宋]苏轼

根据要求梳理信息,把握内容要点。

根据表达的需要,分段表述,突出重点。

书读百遍——

读万卷书——

发愤识遍天下字——

书山有路勤为径——

25、古人谈读书

三年级下册

四年级上册

四年级下册

四年级上册

方法一:参照注释

方法二:生活经验和常识

方法三:查字典查资料

方法四:询问老师或同学等

方法五:联系语境(连蒙带猜)

浏览课文,圈出两则文言文的出处或作者等信息。

第一则出自《论语》。

第二则是宋朝朱熹的名言。

《论语》 儒家经典之一,由孔子的弟子及再传弟子编写而成,主要记录了孔子及其弟子的言行,较为集中地反映了孔子的思想。与《大学》《中庸》《孟子》合称“四书”。

孔子(公元前551年9月28日-公元前479年4月11日),孔氏,名丘,字仲尼,鲁国陬邑(今山东省曲阜市)人,中国古代伟大的思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人、“大成至圣先师”。

孔子开创私人讲学之风,倡导仁义礼智信。有弟子三千,其中贤人七十二。曾带领部分弟子周游列国十四年,晚年修订六经(《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》)。去世后,其弟子及再传弟子把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来,整理编成《论语》。该书被奉为儒家经典。

孔子是当时社会上最博学者之一,在世时就被尊奉为“天纵之圣”“天之木铎”,更被后世统治者尊为孔圣人、至圣、至圣先师、大成至圣文宣王先师、万世师表。其思想对中国和世界都有深远的影响,其人被列为“世界十大文化名人”之首。随着孔子影响力的扩大,祭祀孔子的“祭孔大典”一度成为和中国祖先神祭祀同等级别的大祀。

知之为知之,不知为不知,是知也。

敏而好学,不耻下问。

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

我非生而知之者,好古,敏以求之也。

学如不及,犹恐失之。

吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

大声诵读,边读边想,这六句话有什么共同点?

都与学习、读书有关

知之为知之,不知为不知,是知也。

敏而好学,不耻下问。

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

我非生而知之者,好古,敏以求之也。

学如不及,犹恐失之。

吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

这六句话都与学习、读书有关

之为知之,不知为不知,是知也。

敏而好学,不耻下问。

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

我非生而知之者,好古,敏以求之也。

学如不及,犹恐失之。

吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

yàn

zhì

zhì

知之/为/知之,不知/为/不知,是/知也。

敏而好学,不耻下问。

默而/识之,学而/不厌,诲人/不倦。

我/非生而知之者,好古,敏/以求之者也。

学如不及,犹恐失之。

吾/尝/终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

回忆学过的文言文,我们学过的“之”都有哪些?

①代词,代某事物、人物。如《王戎不取道旁李》中的“取之”。

②的。如《精卫填海》中的“炎帝之少女”。

③到,去,往。如《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中的“之广陵”。

知之为知之,不知为不知,是知也。

知

同“智”,智慧。

这句话里面的最后一个“知”和前面的“知”的意思一样吗?

知

知

知

知

知道。

知道的就是知道的,不知道的就是不知道的,这才是真正的智慧。

zhì

这句话讲的是_________(学习态度 学习方法)。告诉我们什么道理?

要以诚实的态度对待学习,要实事求是。

学习态度

敏而好学,不耻下问。

大意:要聪敏勤学,不以向地位、学问不如自己的人请教为耻。

下问:向地位、学问不如自己的人请教。

聪敏。

喜好。

以……为耻。

向什么样的人问才是“下问”?

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

大意:默默地记住读书的内容,勤奋学习从不满足,教诲他人不知疲倦。

记住。

满足。

教诲。

这句话用一个四字词语概括可

以是________。

这句话告诉我们:要坚持学习,学习的兴趣就会越来越浓。

持之以恒

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

大意:我不是生来就懂得知识的人,而是爱好古代文化,勤勉地去追求知识的人。

勤勉。

学习方法:多听多记、勤奋好学

学如不及,犹恐失之。

大意:做学问好像追赶什么似的,生怕赶不上,赶上了还生怕丢掉了。

学习态度:勤奋、进取

赶上

吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

大意:我曾经整天不吃,整夜不睡,去思考问题,但是并没有益处,还不如去学习。

我。

吃饭。

曾经。

睡。

学习方法:实践

知之为知之,不知为不知,是知也。

敏而好学,不耻下问。

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

我非生而知之者,好古,敏以求之也。

学如不及,犹恐失之。

吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

如果你要从中选择一个句子作为自己的座右铭,

你会选哪一句,为什么?

朱熹(1130年-1200),

字元晦,晚称晦翁。生于南剑州尤溪(今属福建省尤溪县)。中国南宋时期理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人,故世称“朱文公”。

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。

大意:我曾经说过读书有三到,叫作心到、眼到、口到。

我

曾经

说

古义:记住。

今义:知道,认识。

识

古义:曾经。

今义:品尝。

尝

古义:奔跑。

今义:行走。

走

古义:男女。

今义:子女。

儿女

古今异义词

心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。

心思不在书本上,那么眼睛就不会仔细看,心和眼既然不专心一意,却只是随随便便地诵读,那一定不能记住,即使记住了也不能长久。

随意。

三到之中,心到最急。

三到之中哪一到最重要呢?

三到之中,心到最重要。

要紧,重要。

心既到矣,眼口岂不到乎?

反问

心既然已经到了,眼和口怎么会不到呢?

难道,怎么。

心到

眼到

口到

心到最重要

朱熹的读书方法是什么?重点是什么?

把“三到”的顺序换一换行吗,为什么?

你能这段话中找到理由吗?

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

心不在此

决不能记

三到之中,

心到最急。

眼不看仔细

只漫浪诵读

记亦不能久也

这是一段议论文字,请你根据下图梳理论述的逻辑

鲁迅的读书“五到”

鲁迅先生能写出那么多不朽的作品,主要受益于他的博读。他读书做到了“五到”,即心到、眼到、口到、手到、脑到。

名人的读书方法

猜一猜,鲁迅先生的“五到”具体指什么?

心到:

口到:

眼到:

手到:

脑到:

精力集中,专心致志;

读出声来,读正确;

目光专注;

边读边做笔记;

要认真思考。

鲁迅的读书“五到”

盖士人读书,第一要有志,第二要有识,第三要有恒。有志则断不甘为下流;有识则知学问无尽,不敢以一得自足,如河伯之观海,如井蛙之窥天,皆无识者也;有恒者则断无不成之事。此三者缺一不可。

——【清】曾国藩

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地