第17课《陋室铭》课件(共26张ppt)

文档属性

| 名称 | 第17课《陋室铭》课件(共26张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 61.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

陋

室

刘禹锡

铭

叁

壹

贰

肆

结合课文注解,掌握如“名、鸿儒、案牍、”等重点字词;了解“铭”这一文体及其特点。

根据划分的层次段落,文言结合,分析陋室的特点。

结合文本分析运用的类比、比兴等写法,体会其妙处;分析作者运用托物言志的写作方法所体现作者高尚的志趣追求。

通过分析“陋室不陋”,体会作者高洁傲岸的情操安贫乐道的情趣,树立正确的志趣追求。

学习目标

肆 .课堂小结

叁.精读课文

贰.诵读课文

壹.知人论世

第

一

知人论世

章

刘禹锡(772年—842年),字梦得,河南洛阳人,唐朝文学家、哲学家,有“诗豪”之称。刘禹锡诗文俱佳,涉猎题材广泛,与柳宗元并称“刘柳”,与韦应物、白居易合称“三杰”,并与白居易合称“刘白”,有《陋室铭》《竹枝词》《杨柳枝词》《乌衣巷》等名篇。本文选自《全唐文》。

作者简介

刘禹锡曾中进士, 官授监察御史。他热心赞助王叔文的政治革新,反对宦官和藩镇割据势力。政治革新失败后,被贬官降职多次。这篇《陋室铭》是他贬为和州刺史时在任上写的。

是一种文体,最初是古代刻在器物、碑碣上的文字,后来发展为一种文体,用来记述事实、功德的文字,述公记行、有时也用来警戒自己或称述功德的文体,这种文体有用韵的特点。

铭

第

二

诵读课文

章

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:“何陋之有?”

陋室铭

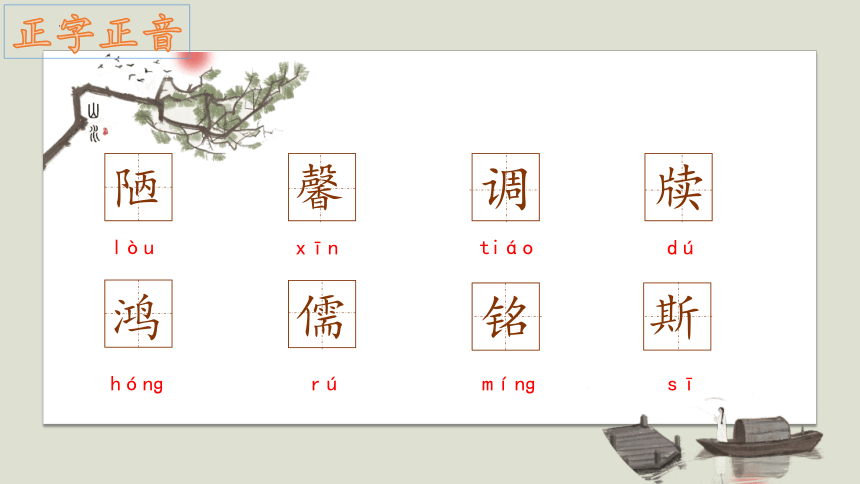

牍

陋

调

馨

lòu

xīn

tiáo

dú

鸿

儒

铭

斯

hónɡ

rú

mínɡ

sī

正字正音

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:“何陋之有?”

陋室铭

在于

出名,名词作动词。

此,这。

只

香气,这里指品德高尚。

即大学问家,这里指博学而又品德高尚的人。

平民,这里指没有什么学问的人。

调弄,这里指弹(琴)。

不加装饰的古琴。

指琴瑟、箫管等乐器,这里指奏乐的声音。

形容词的使动用法,使……乱,扰乱。

官府的公文。

形容词的使动用法,使……劳累。

疏通文意

山不在于高,有了仙人就成了名山。水不在于深,有了龙就成为有灵力的水了。这是简陋的屋子,只是我(住屋的人)的品德好(就不觉得简陋了)。苔藓碧绿,长到阶上;草色青葱,映入帘里。说说笑的都是博学的人,来来往往的没有无学问的人。可以弹不加装饰的琴,阅读佛经。没有嘈杂的音乐声扰乱耳朵,没有官府的公文使身体劳累。南阳有诸葛亮的茅庐,西蜀有扬子云的亭子。孔子说:"有什么简陋的呢?"

译文

第

三

解读课文

章

1.作者是怎样引出陋室的?

山

水

设喻引题

山 水

仙 龙

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。

陋室

德馨

比 兴

问题探究

比兴是古代诗歌的常用技巧,源于《诗经》中赋、比、兴。“比”就是比喻,是对人或物加以形象的比喻,使其特征更加鲜明突出。“兴”就是起兴,即借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。“比”与“兴”常常连用。

比兴

类比是基于两种不同事物或道理间的类似,借助喻体的特征,通过联想来对本体加以修饰描摹的一种文学修辞手法,也是种说理方法。在文学中,类比属于比喻范畴,与明喻、隐喻紧密相连,但又同中存异。

类比

知识卡片

2.全文的主旨句是什么?

斯是陋室,惟吾德馨。

3.在作者看来,陋室真的简陋吗?

陋室不陋

景(景色之雅)——环境优雅

人(交往之雅)——交友儒雅

事(情趣之雅)——情趣高雅

问题探究

陋室不陋

景——苔痕上阶绿,草色入帘青。

人——谈笑有鸿儒,往来无白丁。

事——可以调素琴,阅金经。

问题探究

4. 文章借写“陋”室不“陋”,表现了作者怎样的情操 这是什么写法

表现了作者高洁傲岸的情操和安贫乐道的情趣。

托物言志

问题探究

将个人之“志”寄托在某个具体之“物”上。于是,这个“物”便成为作者志趣、意愿或理想的寄托者。写作时常常以物为喻,往往写得比较含蓄。

如“松、竹、梅”岁寒三友,常用于表示高洁的志向;“泥土”常用于抒发谦逊的情怀“蜡烛”常用于颂扬无私奉献的精神。

托物言志

知识卡片

5.文章的主旨在具体描述“陋室”时已突出,为什么又写诸葛庐、子云亭?

诸葛亮,三国时蜀国丞相,著名政治家;子云,即扬雄,西汉著名文学家:他们都是历史上名声显赫的人物,一个在政治上建立奇功,一个在文学上很有造诣。

目的是与古代贤士的“陋室”相类比,反映了作者要以古代名贤自比,暗示陋室不陋,表明自己也具有古贤的志趣和抱负。

问题探究

6.文章结尾引用孔子的名言“何陋之有”

有什么作用?

“何陋之有”既有以君子自居之意,又与文章开头的“惟吾德馨”相呼应,是文章的画龙点睛之笔,引用孔子的话意在说明“有德者居之,则陋室不陋”。紧扣题目,以反问作结,有力地突出了中心。

问题探究

第

四

课堂小结

章

1.无案牍之劳形:

2.谈笑有鸿儒:

古今异义

1.有仙则名

词类活用

古义:形体,躯体; 今义:形状

古义:大,渊博; 今义:鸿雁,书信

2.苔痕上阶绿

3.无丝竹之乱耳

4.无案牍之劳形

名词作动词,出名,有名。

名词作动词,蔓延

形容词使动用法,使……扰乱

形容词使动用法,使……劳累

文言小结

多种修辞手法的运用。

苔痕上阶绿,草色入帘青。

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

孔子云:何陋之有?

对偶

拟人

衬托

反问

修辞小结

陋室铭

高洁傲岸的节操和安贫乐道的志趣

山、水

仙、龙

设喻引题

比兴

陋室

德馨

陋室不陋

居室环境高雅

人物交往高雅

生活情趣高雅

引古贤以自况:

托物言志

反问点题

课后作业

课后作业

结构梳理

本文通过对陋室的描写和赞颂,表达了作者甘于淡泊、不为物役、安贫乐道、洁身自好的高尚情操,反映了他不慕富贵,不与权贵同流合污的高洁清峻的品格。

结束语

再

会

陋

室

刘禹锡

铭

叁

壹

贰

肆

结合课文注解,掌握如“名、鸿儒、案牍、”等重点字词;了解“铭”这一文体及其特点。

根据划分的层次段落,文言结合,分析陋室的特点。

结合文本分析运用的类比、比兴等写法,体会其妙处;分析作者运用托物言志的写作方法所体现作者高尚的志趣追求。

通过分析“陋室不陋”,体会作者高洁傲岸的情操安贫乐道的情趣,树立正确的志趣追求。

学习目标

肆 .课堂小结

叁.精读课文

贰.诵读课文

壹.知人论世

第

一

知人论世

章

刘禹锡(772年—842年),字梦得,河南洛阳人,唐朝文学家、哲学家,有“诗豪”之称。刘禹锡诗文俱佳,涉猎题材广泛,与柳宗元并称“刘柳”,与韦应物、白居易合称“三杰”,并与白居易合称“刘白”,有《陋室铭》《竹枝词》《杨柳枝词》《乌衣巷》等名篇。本文选自《全唐文》。

作者简介

刘禹锡曾中进士, 官授监察御史。他热心赞助王叔文的政治革新,反对宦官和藩镇割据势力。政治革新失败后,被贬官降职多次。这篇《陋室铭》是他贬为和州刺史时在任上写的。

是一种文体,最初是古代刻在器物、碑碣上的文字,后来发展为一种文体,用来记述事实、功德的文字,述公记行、有时也用来警戒自己或称述功德的文体,这种文体有用韵的特点。

铭

第

二

诵读课文

章

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:“何陋之有?”

陋室铭

牍

陋

调

馨

lòu

xīn

tiáo

dú

鸿

儒

铭

斯

hónɡ

rú

mínɡ

sī

正字正音

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:“何陋之有?”

陋室铭

在于

出名,名词作动词。

此,这。

只

香气,这里指品德高尚。

即大学问家,这里指博学而又品德高尚的人。

平民,这里指没有什么学问的人。

调弄,这里指弹(琴)。

不加装饰的古琴。

指琴瑟、箫管等乐器,这里指奏乐的声音。

形容词的使动用法,使……乱,扰乱。

官府的公文。

形容词的使动用法,使……劳累。

疏通文意

山不在于高,有了仙人就成了名山。水不在于深,有了龙就成为有灵力的水了。这是简陋的屋子,只是我(住屋的人)的品德好(就不觉得简陋了)。苔藓碧绿,长到阶上;草色青葱,映入帘里。说说笑的都是博学的人,来来往往的没有无学问的人。可以弹不加装饰的琴,阅读佛经。没有嘈杂的音乐声扰乱耳朵,没有官府的公文使身体劳累。南阳有诸葛亮的茅庐,西蜀有扬子云的亭子。孔子说:"有什么简陋的呢?"

译文

第

三

解读课文

章

1.作者是怎样引出陋室的?

山

水

设喻引题

山 水

仙 龙

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。

陋室

德馨

比 兴

问题探究

比兴是古代诗歌的常用技巧,源于《诗经》中赋、比、兴。“比”就是比喻,是对人或物加以形象的比喻,使其特征更加鲜明突出。“兴”就是起兴,即借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。“比”与“兴”常常连用。

比兴

类比是基于两种不同事物或道理间的类似,借助喻体的特征,通过联想来对本体加以修饰描摹的一种文学修辞手法,也是种说理方法。在文学中,类比属于比喻范畴,与明喻、隐喻紧密相连,但又同中存异。

类比

知识卡片

2.全文的主旨句是什么?

斯是陋室,惟吾德馨。

3.在作者看来,陋室真的简陋吗?

陋室不陋

景(景色之雅)——环境优雅

人(交往之雅)——交友儒雅

事(情趣之雅)——情趣高雅

问题探究

陋室不陋

景——苔痕上阶绿,草色入帘青。

人——谈笑有鸿儒,往来无白丁。

事——可以调素琴,阅金经。

问题探究

4. 文章借写“陋”室不“陋”,表现了作者怎样的情操 这是什么写法

表现了作者高洁傲岸的情操和安贫乐道的情趣。

托物言志

问题探究

将个人之“志”寄托在某个具体之“物”上。于是,这个“物”便成为作者志趣、意愿或理想的寄托者。写作时常常以物为喻,往往写得比较含蓄。

如“松、竹、梅”岁寒三友,常用于表示高洁的志向;“泥土”常用于抒发谦逊的情怀“蜡烛”常用于颂扬无私奉献的精神。

托物言志

知识卡片

5.文章的主旨在具体描述“陋室”时已突出,为什么又写诸葛庐、子云亭?

诸葛亮,三国时蜀国丞相,著名政治家;子云,即扬雄,西汉著名文学家:他们都是历史上名声显赫的人物,一个在政治上建立奇功,一个在文学上很有造诣。

目的是与古代贤士的“陋室”相类比,反映了作者要以古代名贤自比,暗示陋室不陋,表明自己也具有古贤的志趣和抱负。

问题探究

6.文章结尾引用孔子的名言“何陋之有”

有什么作用?

“何陋之有”既有以君子自居之意,又与文章开头的“惟吾德馨”相呼应,是文章的画龙点睛之笔,引用孔子的话意在说明“有德者居之,则陋室不陋”。紧扣题目,以反问作结,有力地突出了中心。

问题探究

第

四

课堂小结

章

1.无案牍之劳形:

2.谈笑有鸿儒:

古今异义

1.有仙则名

词类活用

古义:形体,躯体; 今义:形状

古义:大,渊博; 今义:鸿雁,书信

2.苔痕上阶绿

3.无丝竹之乱耳

4.无案牍之劳形

名词作动词,出名,有名。

名词作动词,蔓延

形容词使动用法,使……扰乱

形容词使动用法,使……劳累

文言小结

多种修辞手法的运用。

苔痕上阶绿,草色入帘青。

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

孔子云:何陋之有?

对偶

拟人

衬托

反问

修辞小结

陋室铭

高洁傲岸的节操和安贫乐道的志趣

山、水

仙、龙

设喻引题

比兴

陋室

德馨

陋室不陋

居室环境高雅

人物交往高雅

生活情趣高雅

引古贤以自况:

托物言志

反问点题

课后作业

课后作业

结构梳理

本文通过对陋室的描写和赞颂,表达了作者甘于淡泊、不为物役、安贫乐道、洁身自好的高尚情操,反映了他不慕富贵,不与权贵同流合污的高洁清峻的品格。

结束语

再

会

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读