人教版部编(2019)高中语文选择性必修中册11.1《过秦论》课文简析(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文选择性必修中册11.1《过秦论》课文简析(共40张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 729.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-25 10:50:23 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

《过秦论》课文简析

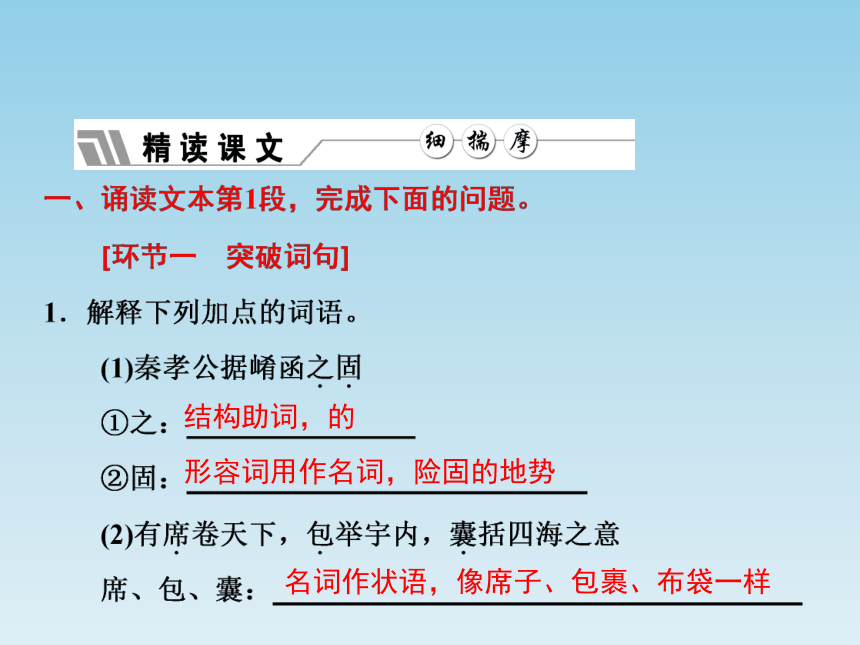

结构助词,的

形容词用作名词,险固的地势

名词作状语,像席子、包裹、布袋一样

名词作状语,对内、对外

动词的使动用法,使……争斗

古今异义词,古义:就这样;今义:表示后一事

紧接前一事

连词,表修饰

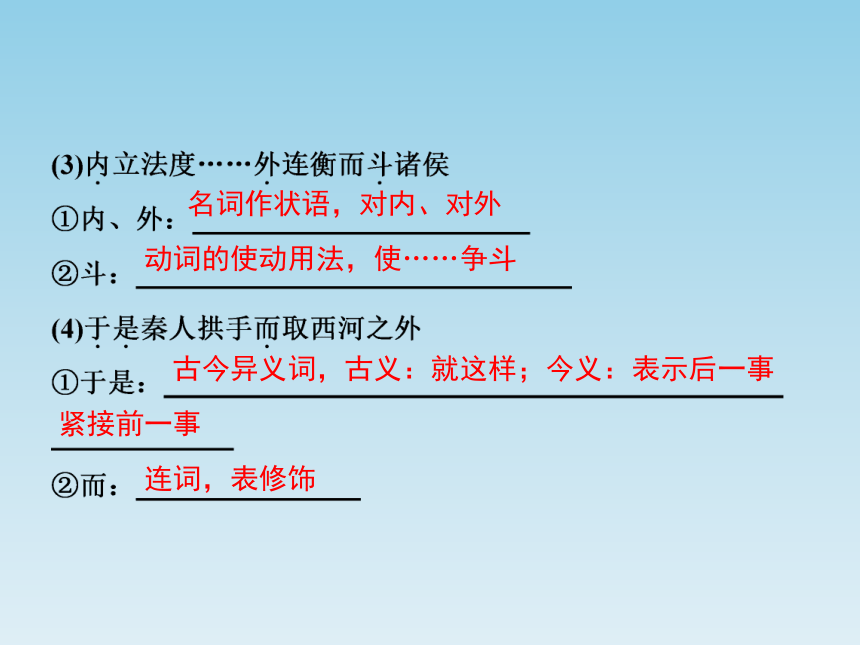

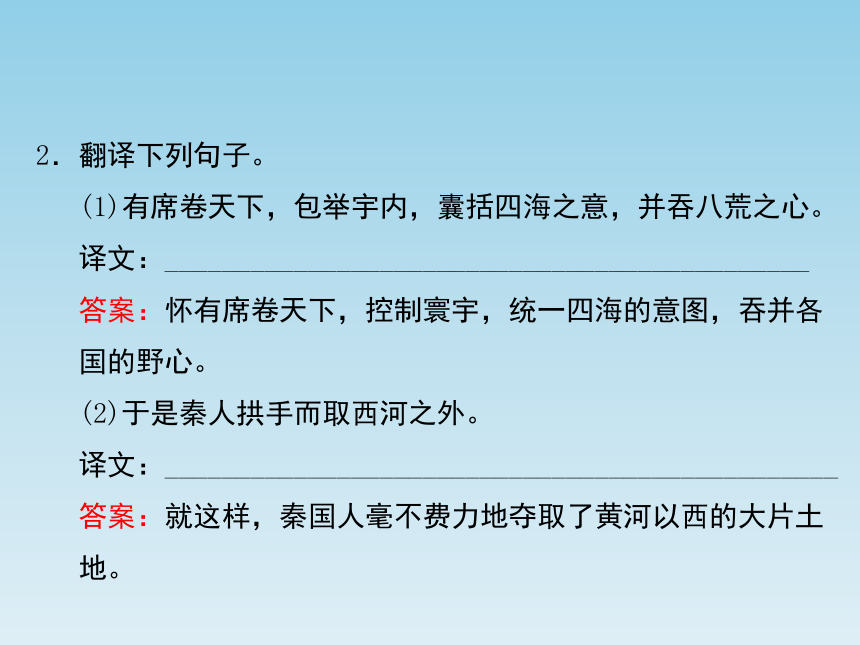

2.翻译下列句子。

(1)有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心。

译文:_____________________________________________

答案:怀有席卷天下,控制寰宇,统一四海的意图,吞并各国的野心。

(2)于是秦人拱手而取西河之外。

译文:_______________________________________________

答案:就这样,秦国人毫不费力地夺取了黄河以西的大片土地。

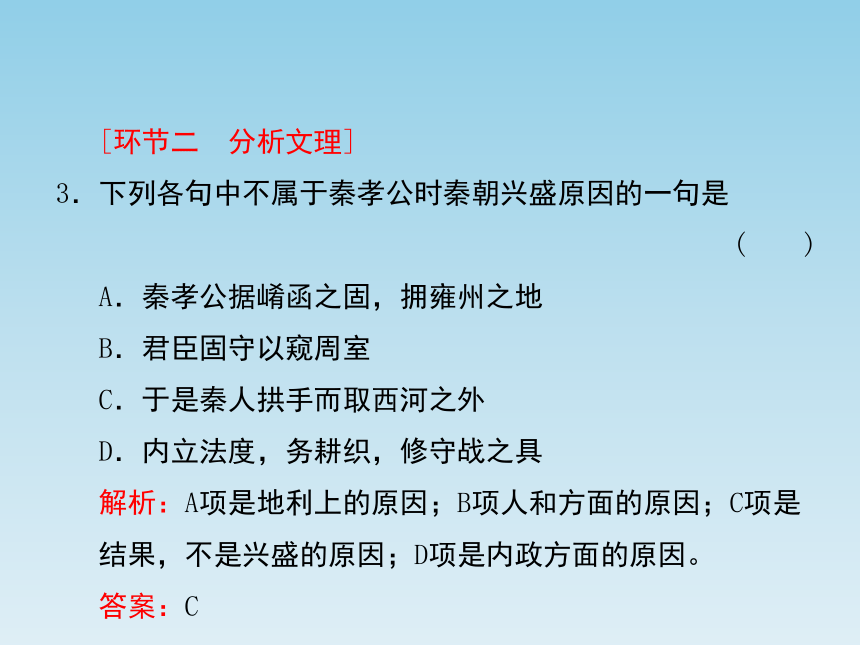

[环节二 分析文理]

3.下列各句中不属于秦孝公时秦朝兴盛原因的一句是

( )

A.秦孝公据崤函之固,拥雍州之地

B.君臣固守以窥周室

C.于是秦人拱手而取西河之外

D.内立法度,务耕织,修守战之具

解析:A项是地利上的原因;B项人和方面的原因;C项是结果,不是兴盛的原因;D项是内政方面的原因。

答案:C

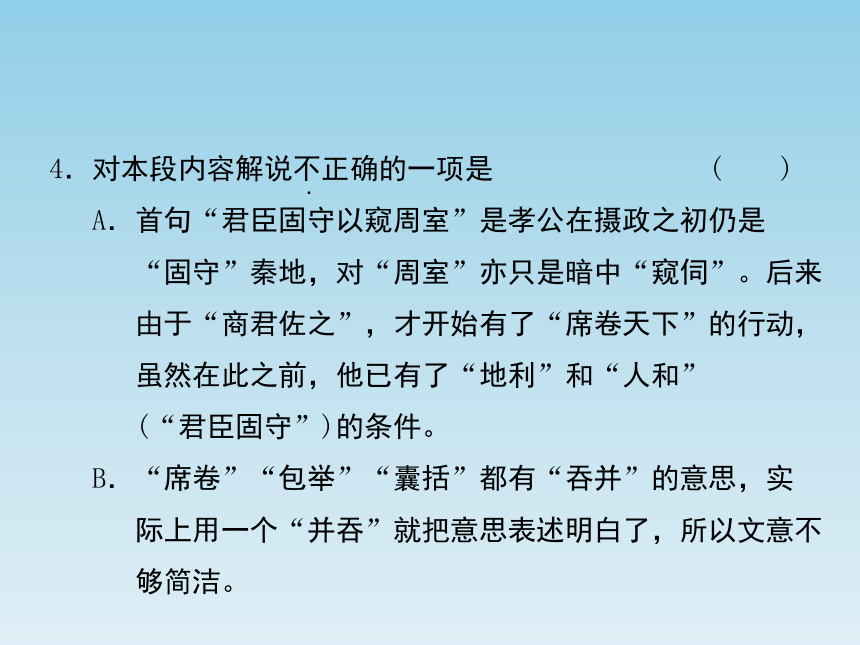

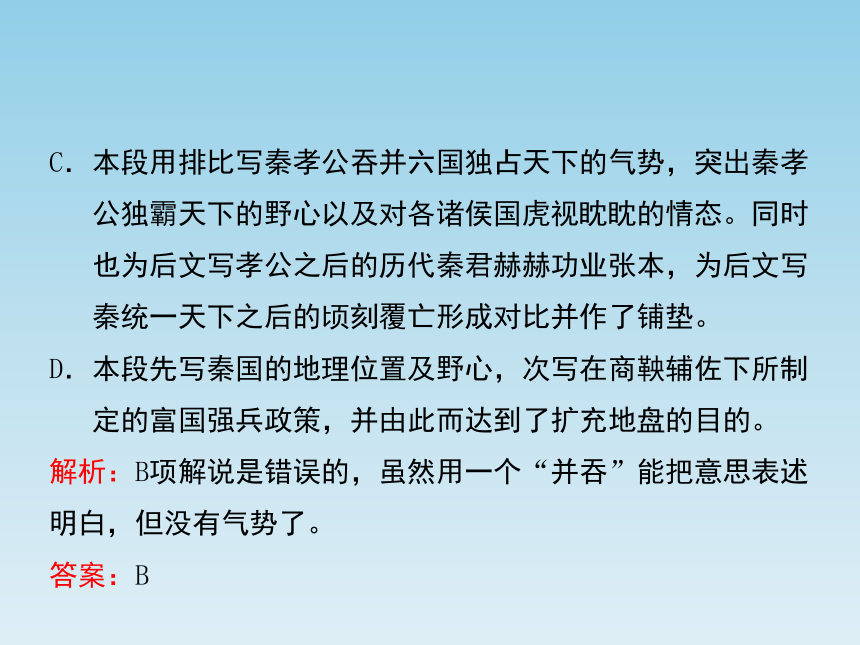

4.对本段内容解说不正确的一项是 ( )

A.首句“君臣固守以窥周室”是孝公在摄政之初仍是

“固守”秦地,对“周室”亦只是暗中“窥伺”。后来由于“商君佐之”,才开始有了“席卷天下”的行动,虽然在此之前,他已有了“地利”和“人和”

(“君臣固守”)的条件。

B.“席卷”“包举”“囊括”都有“吞并”的意思,实

际上用一个“并吞”就把意思表述明白了,所以文意不够简洁。

.

C.本段用排比写秦孝公吞并六国独占天下的气势,突出秦孝

公独霸天下的野心以及对各诸侯国虎视眈眈的情态。同时

也为后文写孝公之后的历代秦君赫赫功业张本,为后文写

秦统一天下之后的顷刻覆亡形成对比并作了铺垫。

D.本段先写秦国的地理位置及野心,次写在商鞅辅佐下所制

定的富国强兵政策,并由此而达到了扩充地盘的目的。

解析:B项解说是错误的,虽然用一个“并吞”能把意思表述明白,但没有气势了。

答案:B

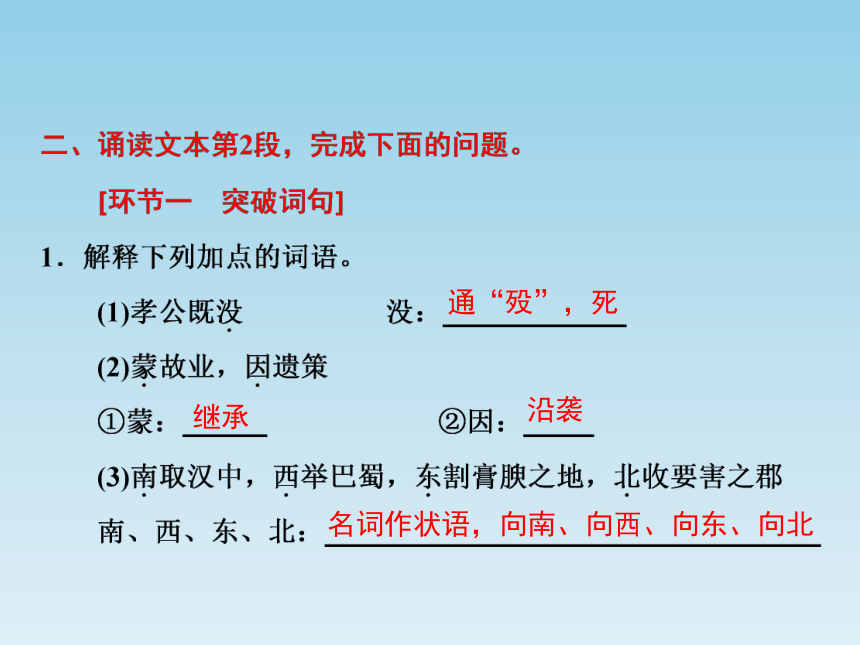

通“殁”,死

继承

沿袭

名词作状语,向南、向西、向东、向北

形容词的使动用法,使……削弱

吝惜

通“纵”

数量词作名词,一个整体

来招纳

动词,结交援助

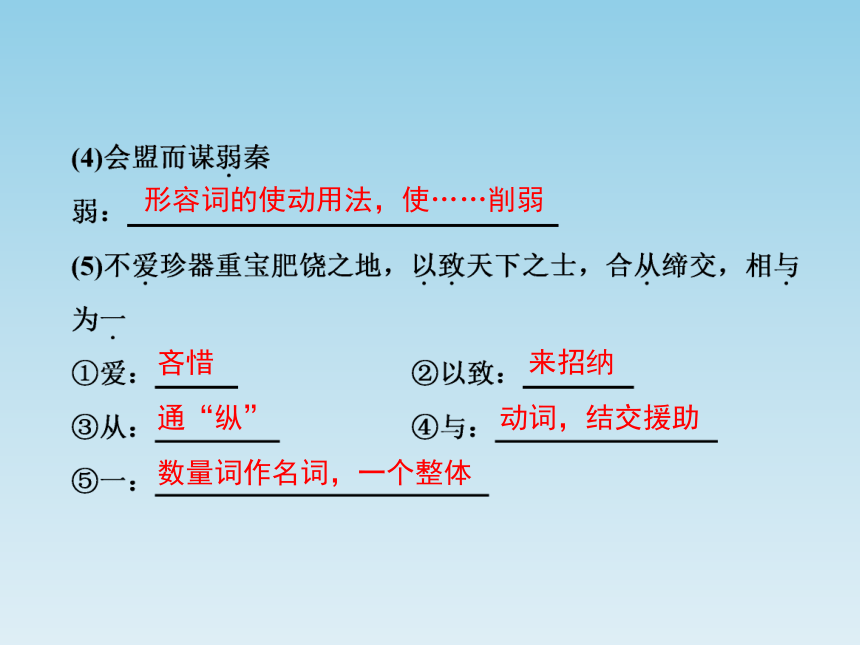

古今异义词,古义:爱护人民;今义:指丈夫或妻子

使动用法,使……离散

通“横”

迎接

有所顾虑而徘徊不敢前进

动词用作名词,逃跑的军队

盾牌

2.翻译下列句子。

(1)此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士。

译文:______________________________________________

____________________________________________________

答案:这四个人,都明达聪慧又忠诚守信,宽容仁厚又爱护人民,尊敬贤才又重视士人。

(2)秦有余力而制其弊,追亡逐北,伏尸百万,流血漂橹。

译文:______________________________________________

____________________________________________________

答案:秦国有足够的力量控制并利用他们的弱点,追逐逃走的败兵,倒下的尸体上百万,流出的血可漂起盾牌。

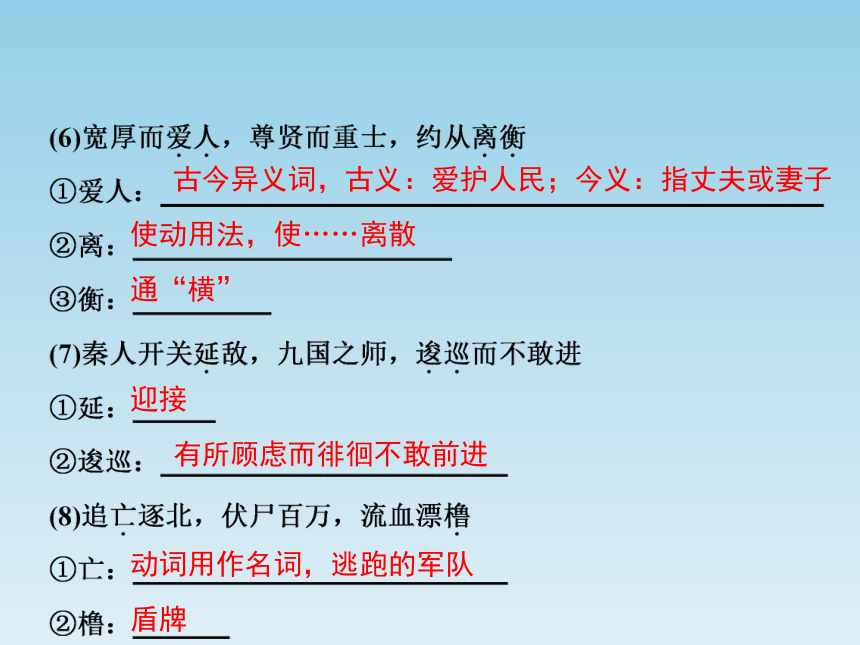

[环节二 分析文理]

3.下面各组句子中属于诸侯国对抗秦国采取的措施的一组

是 ( )

①蒙故业,因遗策 ②不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士 ③合从缔交,相与为一 ④北收要害之郡

A.①③ B.②③

C.②④ D.①④

解析:①④项属于自孝公之后的四代君王为秦王朝统一天下的做法。

答案:B

4.对本段内容的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.秦孝公死了以后,惠文王、武王、昭襄王等人对内继承

先辈的旧业并沿袭前人留下的策略;对外向四方扩张领土。可见,这时期秦王朝的势力在进一步的扩展并走向强大。

B.诸侯国恐慌害怕,约纵反秦。他们不惜钱财、不惜土地

招致人才,集结上百万的军队在精锐将帅的带领下攻打秦国。结果是“从散约败,割地赂秦”。

C.以九国之小反衬突出强秦之不可战胜,以六国不堪一击

突出秦轻而易举地大获全胜。这是为下文蓄势,表明由秦来统一全国已成定局。

.

D.秦击溃九国之师后,其席卷天下之势已完全形成。若非

孝文、庄襄“享国之日浅”,那么一统天下的宏图就可能在始皇之前得以实现。

解析:C项,“以九国之小反衬突出强秦之不可战胜”错,是以九国地大师众、来势凶猛来反衬突出强秦之不可战胜。

答案:C

等到

动词使动用法,使……灭亡

名词用作动词,登上

名词用作动词,鞭打、抽打

名词作状语,在南面

古今异义词,把……作为

使动用法,使……退却

言论,这里指著作

形容词的使动用法,使……愚昧

指铜

使动用法,使……弱

介词,凭借

形容词用作名词,险固的地方

2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威震四海。

( )

译文:___________________________________________

_________________________________________________

答案:登上了帝位控制着整个天下,用严酷的刑罚来奴

役天下的百姓,威势震慑四海。[省略句,“威震(于)四海”]

(2)南取百越之地,以为桂林、象郡。 ( )

译文:______________________________________________

____________________________________________________

答案:在南面夺取百越地区,把它设置为桂林郡和象郡。

(省略句,“以为”应为“以之为”)

(3)百越之君,俯首系颈,委命下吏。 ( )

译文:______________________________________________

____________________________________________________

答案:百越的君主,低着头,颈上系绳投降,把性命交给

(秦的)狱吏处置。(省略句,“委命”后面省略介词“于”)

(4)收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝,铸以为金人十二,以弱天下之民。 ( )

译文:________________________________________________

______________________________________________________

答案:征收天下的兵器,聚集到都城咸阳,销毁兵刃和箭头,熔铸成十二尊金人,来削弱天下百姓(的反抗力量)。(定语后置句,正常语序为“铸以为十二金人”)

(5)良将劲弩守要害之处,信臣精卒陈利兵而谁何。

( )

译文:______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

答案:又派好的将领手执强弓守卫着战略要地,忠臣领着精壮的士兵携带锋利的武器,来巡查盘问过往行人。(宾语前置句,正常语序为“信臣精卒陈利兵而何谁”)

[环节二 分析文理]

3.下面句子中阐述秦始皇“攻”天下的业绩的一组是( )

①南取百越之地,以为桂林、象郡 ②百越之君,俯首系颈,委命下吏 ③乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里 ④胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而报怨

A.①② B.①③

C.②③ D.②④

解析:①③是秦始皇“攻”天下采取的措施,不是业绩。

答案:D

4.下面句子中表现秦始皇“守”天下采取的政策的一组是

( )

①于是废先王之道 ②以愚黔首 ③隳名城,杀豪杰 ④收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝 ⑤以弱天下之民 ⑥良将劲弩守要害之处,信臣精卒陈利兵而谁何

A.①②④ B.①④⑥

C.③⑤⑥ D.②③⑤

解析:②⑤是施行措施的目的。

答案:B

5.对本段内容解说不正确的一项是 ( )

A.秦始皇发扬六代祖先遗留下来的功业,不仅消灭了各

诸侯国,还吞并了西周东周,然后拿着敲和扑这些刑具来鞭打天下百姓。

B.秦始皇用武力统一中国以后,国力空前强盛。在政治

上、文化上、刑法上、防务上采取了一系列愚民、弱民、防民之策,秦王朝从此由攻势转入守势。

C.作者肯定了秦始皇创建了史无前例的大帝国的功业,

但也义正词严、充分揭露了秦始皇的暴虐无道。

.

D.上文写秦日益强大,为统一奠定了基础,本段写统一后

的措施说明秦已从攻势转为守势;正因为措施不当,才导致了它的迅速灭亡,所以下段接着写它的灭亡,作者“过秦”之意尽在其中。

解析:A项,“拿着敲和扑这些刑具来鞭打天下百姓”错,这里指用残酷的刑罚来奴役天下百姓。

答案:A

名词作状语,用瓮、用草绳做……

古今异义词,古义:平常的人;今义:为双方

介绍买卖或调解纠纷等并做见证的人

通“崛”,突然

名词作状语,像云、回声、影子一样……

古今异义词,指崤山以东;今义:省名

动词使动用法,使……灭亡

2.翻译下列句子。

(1)然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也。

译文:_________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

答案:然而陈涉(不过)是个以破瓮做窗户、以草绳系门轴的贫家子弟,替人种田帮工的农民,又是个被征发的民夫。

(2)斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢粮而景从。

译文:____________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

答案:他们砍下树木作武器,举起竹竿当旗帜,天下百姓像云那样聚拢来,像回声那样应和着,担着粮食如影随形似的跟着他。

[环节二 分析文理]

3.下列各组句子中属于陈涉起义影响的一组是 ( )

①才能不及中人 ②天下云集响应,赢粮而景从

③斩木为兵,揭竿为旗 ④山东豪俊遂并起而亡秦族矣

A.①③ B.②④

C.②③ D.③④

解析:①是陈涉的个人素质;③是说明陈涉军的装备差。

答案:B

4.对本段内容理解和分析不正确的一项是 ( )

A.开头写始皇余威,承上文先扬一笔,为下文形势蓄势,

暗示民心不服,人人自危。

B.陈涉出身微贱,没有社会地位,才能平凡,也不富有,

没有锋利的武器,起义人数不多。

C.秦人能打败九国“百万之师”,而不敌陈涉“数百之

众”,发人深省。

D.陈涉起义,天下响应,这也是针对“仁义不施”写的,

而秦朝的灭亡是山东的英雄豪杰一齐起事的效果。

解析:D项,“山东”在本文中是“崤山以东”的意思。

答案:D

.

形容词用作动词,缩小、削弱

衡量

古今异义词,指很小或非常少

名词用作动词,排列座次

名词使动用法,使……朝拜

通“又”

2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君也。 ( )

译文:____________________________________________

__________________________________________________

答案:陈涉的地位,并不比齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山的国君尊贵。(状语后置句)

(2)一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?

( )

译文:____________________________________________

__________________________________________________

答案:可是一个人发难,秦王朝就被毁掉了,(秦王子婴)自己也死在人家手里,被天下人耻笑,这是什么原因呢?(被动句、省略句)

文言文中,被动句的主语是谓语动词所表示的行为被动者,受事者,而不是主动者,施事者。用“为”字表被动是文言文中的一种常见的被动句式,它有两种形式:一是在动词性谓语前加“为”,组成“为+动词”的形式。“为”字可以直接用在动词前,也可以引进动作行为的主动者,即在后面带上宾语——名词或代词,用在动词前面。如:“吾属今为之虏矣!”(《鸿门宴》)二是用“为”引进动作行为的主动者后,再在动词前面加“所”字,组成“为……所……”的形式。这种被动的句式,在文言文中最多见。如:“若属皆且为所虏。”(《鸿门宴》)

(3)仁义不施而攻守之势异也! ( )

译文:___________________________________________

_________________________________________________

答案:这是由于不施行仁义,攻和守的形势不同了。(判断句)

[环节二 分析文理]

3.本文的中心论点是 ( )

A.然而成败异变,功业相反

B.仁义不施而攻守之势异也

C.且夫天下非小弱也

D.一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者

解析:A项是写陈涉与九国的对比;C项是陈述当时秦国的实际情况;D项是秦国在陈涉起义后的结果。

答案:B

4.对本段内容解说正确的一项是 ( )

A.本段开始陈述了秦朝的灭亡,并非由于力量的弱小。因

为当时雍州险固,崤山函谷关的地势和原来是一样的。

B.九国之师拥有大批谋士、精良武器和训练有素的士兵,

却无法战胜秦国,而一群斩木为兵的农民军却战胜了秦国,这说明九国不团结而农民军团结。

C.作者在本段进行了三方面力量的对比:秦国与山东九国

实力的对比、陈涉的地位与九国君主地位的对比、陈涉与九国实力的对比。

D.弱小的陈涉推翻了强大的秦朝,指出了秦朝灭亡的根本原

因,是失去了民心。这就很自然地得出了中心论点,贾谊就是启示当代的君主要“施仁政,行仁政”。

解析:A项,应为“当时雍州地势,崤山函谷关的险固,依然和原来是一样的”。B项,这说明秦的暴虐无道已使它失去天下之民。C项,是四方面力量的对比,还有陈涉的弱小与秦国强大的对比。

答案:D

退出

《过秦论》课文简析

结构助词,的

形容词用作名词,险固的地势

名词作状语,像席子、包裹、布袋一样

名词作状语,对内、对外

动词的使动用法,使……争斗

古今异义词,古义:就这样;今义:表示后一事

紧接前一事

连词,表修饰

2.翻译下列句子。

(1)有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心。

译文:_____________________________________________

答案:怀有席卷天下,控制寰宇,统一四海的意图,吞并各国的野心。

(2)于是秦人拱手而取西河之外。

译文:_______________________________________________

答案:就这样,秦国人毫不费力地夺取了黄河以西的大片土地。

[环节二 分析文理]

3.下列各句中不属于秦孝公时秦朝兴盛原因的一句是

( )

A.秦孝公据崤函之固,拥雍州之地

B.君臣固守以窥周室

C.于是秦人拱手而取西河之外

D.内立法度,务耕织,修守战之具

解析:A项是地利上的原因;B项人和方面的原因;C项是结果,不是兴盛的原因;D项是内政方面的原因。

答案:C

4.对本段内容解说不正确的一项是 ( )

A.首句“君臣固守以窥周室”是孝公在摄政之初仍是

“固守”秦地,对“周室”亦只是暗中“窥伺”。后来由于“商君佐之”,才开始有了“席卷天下”的行动,虽然在此之前,他已有了“地利”和“人和”

(“君臣固守”)的条件。

B.“席卷”“包举”“囊括”都有“吞并”的意思,实

际上用一个“并吞”就把意思表述明白了,所以文意不够简洁。

.

C.本段用排比写秦孝公吞并六国独占天下的气势,突出秦孝

公独霸天下的野心以及对各诸侯国虎视眈眈的情态。同时

也为后文写孝公之后的历代秦君赫赫功业张本,为后文写

秦统一天下之后的顷刻覆亡形成对比并作了铺垫。

D.本段先写秦国的地理位置及野心,次写在商鞅辅佐下所制

定的富国强兵政策,并由此而达到了扩充地盘的目的。

解析:B项解说是错误的,虽然用一个“并吞”能把意思表述明白,但没有气势了。

答案:B

通“殁”,死

继承

沿袭

名词作状语,向南、向西、向东、向北

形容词的使动用法,使……削弱

吝惜

通“纵”

数量词作名词,一个整体

来招纳

动词,结交援助

古今异义词,古义:爱护人民;今义:指丈夫或妻子

使动用法,使……离散

通“横”

迎接

有所顾虑而徘徊不敢前进

动词用作名词,逃跑的军队

盾牌

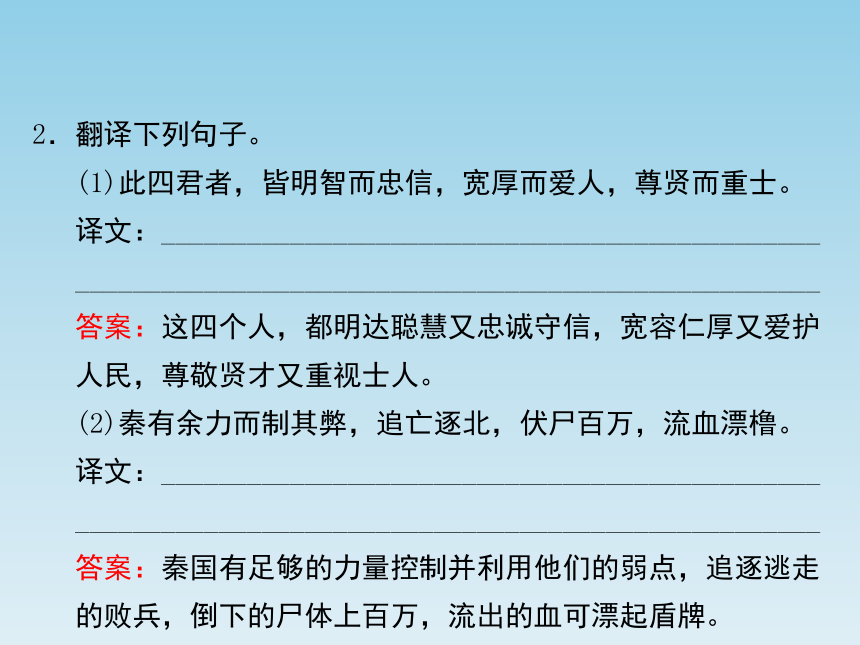

2.翻译下列句子。

(1)此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士。

译文:______________________________________________

____________________________________________________

答案:这四个人,都明达聪慧又忠诚守信,宽容仁厚又爱护人民,尊敬贤才又重视士人。

(2)秦有余力而制其弊,追亡逐北,伏尸百万,流血漂橹。

译文:______________________________________________

____________________________________________________

答案:秦国有足够的力量控制并利用他们的弱点,追逐逃走的败兵,倒下的尸体上百万,流出的血可漂起盾牌。

[环节二 分析文理]

3.下面各组句子中属于诸侯国对抗秦国采取的措施的一组

是 ( )

①蒙故业,因遗策 ②不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士 ③合从缔交,相与为一 ④北收要害之郡

A.①③ B.②③

C.②④ D.①④

解析:①④项属于自孝公之后的四代君王为秦王朝统一天下的做法。

答案:B

4.对本段内容的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.秦孝公死了以后,惠文王、武王、昭襄王等人对内继承

先辈的旧业并沿袭前人留下的策略;对外向四方扩张领土。可见,这时期秦王朝的势力在进一步的扩展并走向强大。

B.诸侯国恐慌害怕,约纵反秦。他们不惜钱财、不惜土地

招致人才,集结上百万的军队在精锐将帅的带领下攻打秦国。结果是“从散约败,割地赂秦”。

C.以九国之小反衬突出强秦之不可战胜,以六国不堪一击

突出秦轻而易举地大获全胜。这是为下文蓄势,表明由秦来统一全国已成定局。

.

D.秦击溃九国之师后,其席卷天下之势已完全形成。若非

孝文、庄襄“享国之日浅”,那么一统天下的宏图就可能在始皇之前得以实现。

解析:C项,“以九国之小反衬突出强秦之不可战胜”错,是以九国地大师众、来势凶猛来反衬突出强秦之不可战胜。

答案:C

等到

动词使动用法,使……灭亡

名词用作动词,登上

名词用作动词,鞭打、抽打

名词作状语,在南面

古今异义词,把……作为

使动用法,使……退却

言论,这里指著作

形容词的使动用法,使……愚昧

指铜

使动用法,使……弱

介词,凭借

形容词用作名词,险固的地方

2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威震四海。

( )

译文:___________________________________________

_________________________________________________

答案:登上了帝位控制着整个天下,用严酷的刑罚来奴

役天下的百姓,威势震慑四海。[省略句,“威震(于)四海”]

(2)南取百越之地,以为桂林、象郡。 ( )

译文:______________________________________________

____________________________________________________

答案:在南面夺取百越地区,把它设置为桂林郡和象郡。

(省略句,“以为”应为“以之为”)

(3)百越之君,俯首系颈,委命下吏。 ( )

译文:______________________________________________

____________________________________________________

答案:百越的君主,低着头,颈上系绳投降,把性命交给

(秦的)狱吏处置。(省略句,“委命”后面省略介词“于”)

(4)收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝,铸以为金人十二,以弱天下之民。 ( )

译文:________________________________________________

______________________________________________________

答案:征收天下的兵器,聚集到都城咸阳,销毁兵刃和箭头,熔铸成十二尊金人,来削弱天下百姓(的反抗力量)。(定语后置句,正常语序为“铸以为十二金人”)

(5)良将劲弩守要害之处,信臣精卒陈利兵而谁何。

( )

译文:______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

答案:又派好的将领手执强弓守卫着战略要地,忠臣领着精壮的士兵携带锋利的武器,来巡查盘问过往行人。(宾语前置句,正常语序为“信臣精卒陈利兵而何谁”)

[环节二 分析文理]

3.下面句子中阐述秦始皇“攻”天下的业绩的一组是( )

①南取百越之地,以为桂林、象郡 ②百越之君,俯首系颈,委命下吏 ③乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里 ④胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而报怨

A.①② B.①③

C.②③ D.②④

解析:①③是秦始皇“攻”天下采取的措施,不是业绩。

答案:D

4.下面句子中表现秦始皇“守”天下采取的政策的一组是

( )

①于是废先王之道 ②以愚黔首 ③隳名城,杀豪杰 ④收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝 ⑤以弱天下之民 ⑥良将劲弩守要害之处,信臣精卒陈利兵而谁何

A.①②④ B.①④⑥

C.③⑤⑥ D.②③⑤

解析:②⑤是施行措施的目的。

答案:B

5.对本段内容解说不正确的一项是 ( )

A.秦始皇发扬六代祖先遗留下来的功业,不仅消灭了各

诸侯国,还吞并了西周东周,然后拿着敲和扑这些刑具来鞭打天下百姓。

B.秦始皇用武力统一中国以后,国力空前强盛。在政治

上、文化上、刑法上、防务上采取了一系列愚民、弱民、防民之策,秦王朝从此由攻势转入守势。

C.作者肯定了秦始皇创建了史无前例的大帝国的功业,

但也义正词严、充分揭露了秦始皇的暴虐无道。

.

D.上文写秦日益强大,为统一奠定了基础,本段写统一后

的措施说明秦已从攻势转为守势;正因为措施不当,才导致了它的迅速灭亡,所以下段接着写它的灭亡,作者“过秦”之意尽在其中。

解析:A项,“拿着敲和扑这些刑具来鞭打天下百姓”错,这里指用残酷的刑罚来奴役天下百姓。

答案:A

名词作状语,用瓮、用草绳做……

古今异义词,古义:平常的人;今义:为双方

介绍买卖或调解纠纷等并做见证的人

通“崛”,突然

名词作状语,像云、回声、影子一样……

古今异义词,指崤山以东;今义:省名

动词使动用法,使……灭亡

2.翻译下列句子。

(1)然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也。

译文:_________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

答案:然而陈涉(不过)是个以破瓮做窗户、以草绳系门轴的贫家子弟,替人种田帮工的农民,又是个被征发的民夫。

(2)斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢粮而景从。

译文:____________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

答案:他们砍下树木作武器,举起竹竿当旗帜,天下百姓像云那样聚拢来,像回声那样应和着,担着粮食如影随形似的跟着他。

[环节二 分析文理]

3.下列各组句子中属于陈涉起义影响的一组是 ( )

①才能不及中人 ②天下云集响应,赢粮而景从

③斩木为兵,揭竿为旗 ④山东豪俊遂并起而亡秦族矣

A.①③ B.②④

C.②③ D.③④

解析:①是陈涉的个人素质;③是说明陈涉军的装备差。

答案:B

4.对本段内容理解和分析不正确的一项是 ( )

A.开头写始皇余威,承上文先扬一笔,为下文形势蓄势,

暗示民心不服,人人自危。

B.陈涉出身微贱,没有社会地位,才能平凡,也不富有,

没有锋利的武器,起义人数不多。

C.秦人能打败九国“百万之师”,而不敌陈涉“数百之

众”,发人深省。

D.陈涉起义,天下响应,这也是针对“仁义不施”写的,

而秦朝的灭亡是山东的英雄豪杰一齐起事的效果。

解析:D项,“山东”在本文中是“崤山以东”的意思。

答案:D

.

形容词用作动词,缩小、削弱

衡量

古今异义词,指很小或非常少

名词用作动词,排列座次

名词使动用法,使……朝拜

通“又”

2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君也。 ( )

译文:____________________________________________

__________________________________________________

答案:陈涉的地位,并不比齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山的国君尊贵。(状语后置句)

(2)一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?

( )

译文:____________________________________________

__________________________________________________

答案:可是一个人发难,秦王朝就被毁掉了,(秦王子婴)自己也死在人家手里,被天下人耻笑,这是什么原因呢?(被动句、省略句)

文言文中,被动句的主语是谓语动词所表示的行为被动者,受事者,而不是主动者,施事者。用“为”字表被动是文言文中的一种常见的被动句式,它有两种形式:一是在动词性谓语前加“为”,组成“为+动词”的形式。“为”字可以直接用在动词前,也可以引进动作行为的主动者,即在后面带上宾语——名词或代词,用在动词前面。如:“吾属今为之虏矣!”(《鸿门宴》)二是用“为”引进动作行为的主动者后,再在动词前面加“所”字,组成“为……所……”的形式。这种被动的句式,在文言文中最多见。如:“若属皆且为所虏。”(《鸿门宴》)

(3)仁义不施而攻守之势异也! ( )

译文:___________________________________________

_________________________________________________

答案:这是由于不施行仁义,攻和守的形势不同了。(判断句)

[环节二 分析文理]

3.本文的中心论点是 ( )

A.然而成败异变,功业相反

B.仁义不施而攻守之势异也

C.且夫天下非小弱也

D.一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者

解析:A项是写陈涉与九国的对比;C项是陈述当时秦国的实际情况;D项是秦国在陈涉起义后的结果。

答案:B

4.对本段内容解说正确的一项是 ( )

A.本段开始陈述了秦朝的灭亡,并非由于力量的弱小。因

为当时雍州险固,崤山函谷关的地势和原来是一样的。

B.九国之师拥有大批谋士、精良武器和训练有素的士兵,

却无法战胜秦国,而一群斩木为兵的农民军却战胜了秦国,这说明九国不团结而农民军团结。

C.作者在本段进行了三方面力量的对比:秦国与山东九国

实力的对比、陈涉的地位与九国君主地位的对比、陈涉与九国实力的对比。

D.弱小的陈涉推翻了强大的秦朝,指出了秦朝灭亡的根本原

因,是失去了民心。这就很自然地得出了中心论点,贾谊就是启示当代的君主要“施仁政,行仁政”。

解析:A项,应为“当时雍州地势,崤山函谷关的险固,依然和原来是一样的”。B项,这说明秦的暴虐无道已使它失去天下之民。C项,是四方面力量的对比,还有陈涉的弱小与秦国强大的对比。

答案:D

退出