人教版部编(2019)高中语文选择性必修中册11.1《过秦论》(第二课时)名师课堂课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文选择性必修中册11.1《过秦论》(第二课时)名师课堂课件(共41张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 273.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-25 10:52:14 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

过秦论

(第2课时)

高二年级 语文

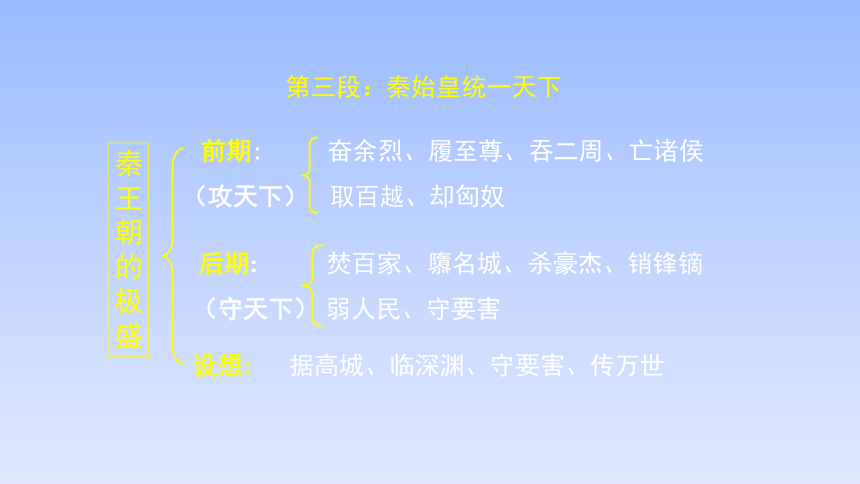

第三段:秦始皇统一天下

秦王朝的极盛

前期: 奋余烈、履至尊、吞二周、亡诸侯

(攻天下) 取百越、却匈奴

后期: 焚百家、隳名城、杀豪杰、销锋镝

(守天下) 弱人民、守要害

设想: 据高城、临深渊、守要害、传万世

第四段问题导读

本段是从哪几方面来描述陈涉起义军的?

陈涉起义军是如何攻打秦国的,结果如何?

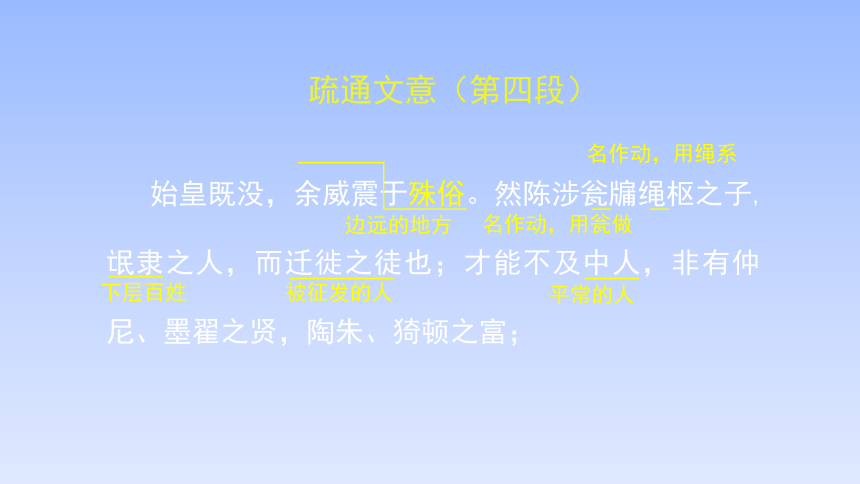

始皇既没,余威震于殊俗。然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也;才能不及中人,非有仲尼、墨翟之贤,陶朱、猗顿之富;

疏通文意(第四段)

边远的地方

名作动,用瓮做

名作动,用绳系

下层百姓

被征发的人

平常的人

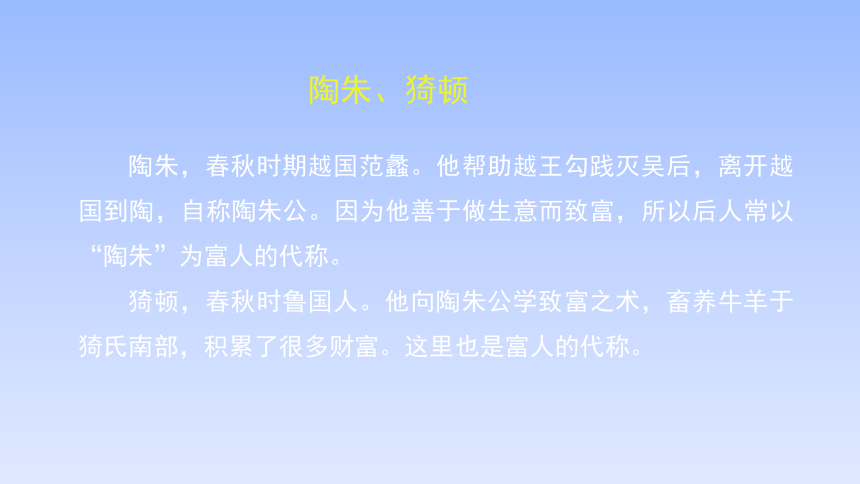

陶朱、猗顿

陶朱,春秋时期越国范蠡。他帮助越王勾践灭吴后,离开越国到陶,自称陶朱公。因为他善于做生意而致富,所以后人常以“陶朱”为富人的代称。

猗顿,春秋时鲁国人。他向陶朱公学致富之术,畜养牛羊于猗氏南部,积累了很多财富。这里也是富人的代称。

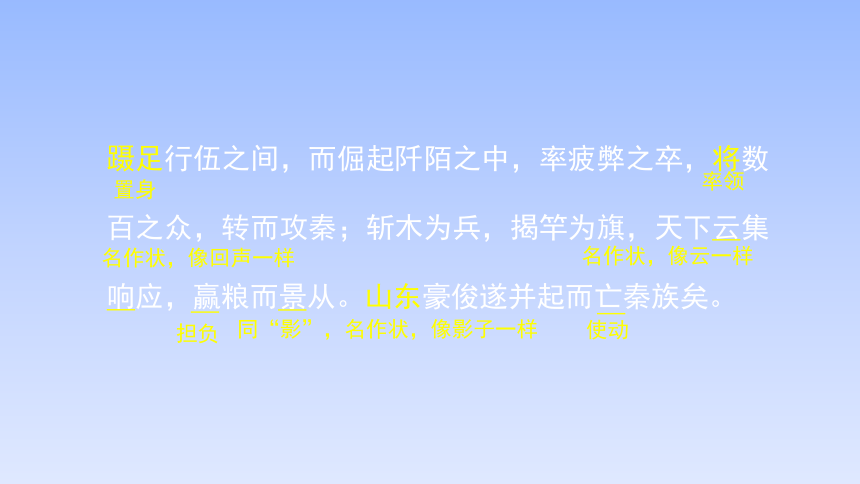

蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中,率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦;斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢粮而景从。山东豪俊遂并起而亡秦族矣。

置身

率领

名作状,像云一样

名作状,像回声一样

担负

同“影”,名作状,像影子一样

使动

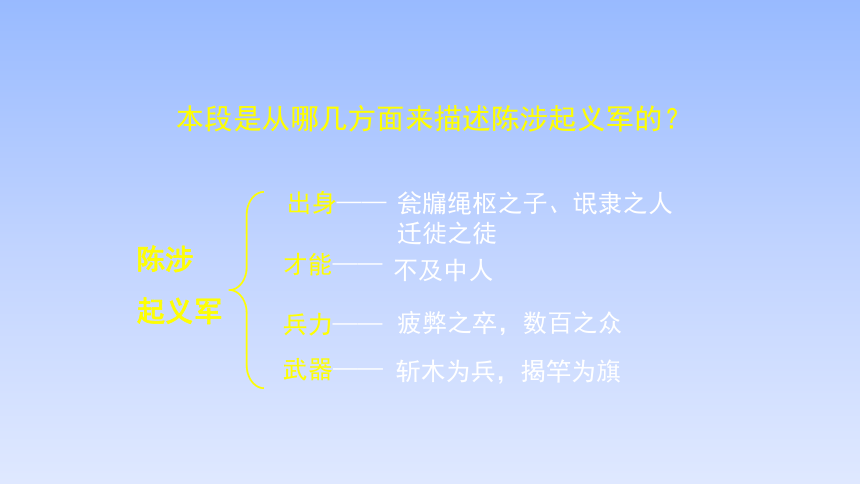

本段是从哪几方面来描述陈涉起义军的?

陈涉

起义军

出身——

才能——

兵力——

武器——

瓮牖绳枢之子、氓隶之人

迁徙之徒

不及中人

疲弊之卒,数百之众

斩木为兵,揭竿为旗

陈涉是如何攻打秦国的,结果如何?

一呼百应:云集响应

武器拙劣:斩木为兵

帝国灭亡:并起亡秦

根据史实,灭秦主力是项羽,登上皇位的是刘邦,作者为何略而不谈,却极写陈涉起义军?

作者写作目的是为了指出秦之过。写陈涉如此卑微的人,却能一呼百应,就说明了强秦并非毁于强大的外部力量,而是统治者自身出现了重大问题。面对九国诸侯的联合抗秦,秦不战而胜,而面对势孤力薄的陈涉起义军,秦却不堪一击,形成鲜明对比,更能体现秦之过。

第四段:小结

第四段写了陈涉起义与秦王朝的灭亡。通过强与弱,盛与衰,大与小,官与民的强烈对比,勾勒出陈涉势单力薄,率领疲弊之众人,却以摧枯拉朽之态迅速推翻秦王朝的历史画面,极具讽刺意味,为下文探究秦亡原因做铺垫。

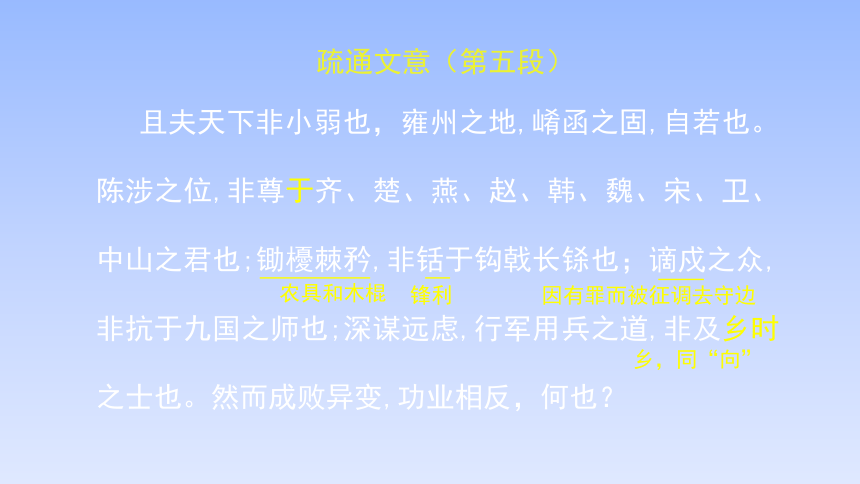

第五段问题导读

作者认为秦王朝灭亡的原因是什么?

最后一段使用了什么论证方法?

且夫天下非小弱也,雍州之地,崤函之固,自若也。陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君也;锄櫌棘矜,非铦于钩戟长铩也;谪戍之众,非抗于九国之师也;深谋远虑,行军用兵之道,非及乡时之士也。然而成败异变,功业相反,何也?

疏通文意(第五段)

农具和木棍

锋利

因有罪而被征调去守边

乡,同“向”

试使山东之国与陈涉度长絜大,比权量力,则不可同年而语矣。然秦以区区之地,致万乘之势,序八州而朝同列,百有余年矣;然后以六合为家,崤函为宫;一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也 仁义不施而攻守之势异也。

比较

兵车万辆。表示军事力量强大。

安置使有序。

使……朝见

古代天子的宗庙

作者认为秦王朝灭亡的原因是什么?

文章卒章显志,作者总结秦朝灭亡的原因是“仁义不施而攻守之势异也”。秦国在统一天下以后,已经由“攻”势转为了治理天下的“守”势,然而秦始皇仍然不施仁义,继续实施暴虐政策,如此导致了秦朝速亡。

作者为何要从“攻”与“守”角度谈秦的兴亡?

夫并兼者高诈力,安定者贵顺权,此言取与守不同术也。秦离战国而王天下,其道不易,其政不改,是其所以取之守之者无异也。孤独而有之,故其亡可立而待。

——《过秦论﹒中篇》

作者为何要从“攻”与“守”角度谈秦的兴亡?

攻天下

守天下

高诈力

贵顺权

作者为何要从“攻”与“守”角度谈秦的兴亡?

攻天下

守天下

高诈力

贵顺权

秦朝

亡国

陈涉

九国

身份地位

武器装备

军队素质

谋略才干

瓮牖绳枢之子;迁徙之徒;

行伍之间

锄耰棘矜

谪戍之众;

疲弊之卒

不及中人

君主

钩戟长铩

九国之师

深谋远虑

非尊

非铦

非抗

非及

本段采用了什么论证方法?

对比

本段采用了什么论证方法?

对比

陈涉

九国

秦

③

①

②

本段采用了什么论证方法?

对比

陈涉

九国

秦

<

<

亡秦

秦创业——雄心勃勃

秦日盛——所向披靡

秦统一——势如破竹

秦灭亡——一败涂地

秦教训

仁义不施

攻守势异

(叙事)

(议论)

文章总结

论据

论点

立意取材:以史实为论据,用观点统率材料

作者叙史料,不在情节的准确详细,而在于抓住了本质。在观点的统率下,文章对史实进行了高度的概括,如秦“取西河之外”,是商鞅用计谋而袭破其军的结果,文中以“拱手”二字概括;又如东方诸国曾多次合纵抗秦,皆被张仪等人的连衡策略所破,而文本把这些史实都集中在九国之师攻秦失败一事上来加以表现,体现了文章用史概括的特点。

文章结构:先叙后议,以叙代议

第一段(叙):秦孝公志在天下,商鞅佐之,奠定了秦

强盛的根基。

第二段(叙):秦国势力进一步扩张。

第三段(叙):秦始皇一统天下,秦帝国到达极盛时期。

第四段(叙):始皇既没,陈涉起义,一呼百应。

第五段(议):六国、陈涉与秦的比较。极力贬抑陈涉

起义军,更突显秦败亡在于内部原因,

即不施仁义。

作者用步步递进的手法蓄势,由秦孝公富强国力,到惠文王等壮大国势,及至始皇,记述了秦国由弱变强,再由强到弱,进而败亡的史实。作者以叙代议,于剪裁的叙事中寄寓观点,最后水到渠成地得出强秦灭亡的原因。

文章结构:先叙后议,以叙代议

文字语言:赋体写文,雄骏宏肆

清人姚鼐在《古文辞类纂》中评价本文“雄骏宏肆”,近人吴闿生在《古文范》中评价文章“通篇一气贯注,如一笔书,大开大阖”。

钱钟书说:“名家名篇,往往破体,而文体亦因此而恢弘焉。”这种极尽铺陈排比和渲染夸张,就是赋的写法。

150多年的历史,众多的国家、君主、人物和事件,作者写来游刃有余,这种赋的手法使文章纵横捭阖,酣畅淋漓,增强了论证的力量,使文章气势充沛,有说服力。

文字语言:赋体写文,雄骏宏肆

此外,文章骈偶句使用非常灵活,如“履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下”字数不全相等;有时骈句包含在散句之中,如“践华为城,因河为池,据亿丈之城,临不测之渊,以为固”。使读者在气势磅礴变化多样的文字中了解历史的经验教训。

文字语言:赋体写文,雄骏宏肆

通假字

合从缔交

赢粮而景从

百有余年矣

陈利兵而谁何

“从”同 “纵”,合纵之策

“景”同“影”。作状语,像影子一样

“有”同“又”

“何”同“呵”,呵问

古今异义

于是秦人拱手而取西河之外

以为桂林、象郡

山东豪俊

宽厚而爱人

才能不及中人

古义:在这时 今义:连词

古义:把……作为 今义:认为

古义:崤山以东 今义:山东省

古义:爱护人民 今义:丈夫或妻子

古义:平常的人 今义:见证人

词类活用

(一)名词活用

1.名词作状语

① 有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意

② 天下云集响应,赢粮而景从。

③ 南取汉中,西举巴蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡。

词类活用

2.名词作动词

① 陈涉瓮牖绳枢之子 (瓮,用瓮做;绳,用绳子系)

② 子孙帝王万世之业也(帝王,称帝称王)

词类活用

(二)动词活用

1.动词作名词

追亡逐北(亡,逃跑的军队)

2.动词的使动用法

① 外连横而斗诸侯 (斗,使……相斗)

② 伏尸百万,流血漂橹(漂,使……漂浮)

③却匈奴七百余里(却,使……退却)

词类活用

(三)形容词的活用

1.形容词作名词

① 崤函之固 (固,险固的地势)

② 因利乘便,宰割天下 (利,有利的形势)

2. 形容词的使动用法

① 焚百家之言,以愚黔首(愚,使……愚昧)

特殊句式

1.倒装句:介词结构后置句(状语后置句)

① 余威震于殊俗

② 陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩……

③ 谪戍之众,非抗于九国之师也

④ 锄榎棘矜,非铦于钩戟长铩也

特殊句式

2. 被动句

身死人手,为天下笑者 (“为“表被动)

成语积累

①因利乘便:指凭借有利的形势。

②深谋远虑:指计划得很周密,考虑得很长远。

③比权量力:比较权衡两方面的权力和力量。

④同年而语:犹言相提并论。把不同的人和不同的事物放在一起谈论或看待。

⑤揭竿而起:坎削树木当武器,举起竹竿作军旗。比喻人民起义。

反馈与评价

1.下列各句中,划横线的词的古今意义相同的一项是( )

A.以致天下之士

B.山东豪俊遂并起而亡秦族矣

C.秦有余力而制其弊

D.不爱珍器重宝肥饶之地

C

2.下列有关文化常识的表述,不正确的一项是( )

A.阡陌,指田野上的小路,其中,“阡”指南北走向的小路,“陌”指东西走向的小路。课文中指“田野”。

B.春秋时期越国的范蠡自称陶朱公,后人常以“陶朱”为富人的代称。

C.黔首,战国时期和秦代对百姓的称呼,与“氓隶之人”“迁徙之徒”意思相同,都指下层百姓。

D.七庙,本指四亲庙、二祧庙和始祖庙,后泛指天子的宗庙。

C

反馈与评价

3.下列句子中划线词的用法,与例句不相同的一项是( )

例:席卷天下

A.包举宇内,囊括四海之意 B.内立法度,务耕织

C.东割膏腴之地 D.却匈奴七百余里

D

反馈与评价

课后作业

根据《过秦论》的叙述,做一份秦的兴亡简史

时期 人物 疆域范围 事件 分期的依据

贾谊以其纵观天下,通览古今的博学与睿智,通过总结秦不施仁义二世而亡的教训来讽谏汉朝统治者。虽然由于历史局限,贾谊不能用历史唯物主义来找出秦朝灭亡的根本原因,但是文章中洋溢着的炽热的爱国之情,值得我们学习的。

过秦论

(第2课时)

高二年级 语文

第三段:秦始皇统一天下

秦王朝的极盛

前期: 奋余烈、履至尊、吞二周、亡诸侯

(攻天下) 取百越、却匈奴

后期: 焚百家、隳名城、杀豪杰、销锋镝

(守天下) 弱人民、守要害

设想: 据高城、临深渊、守要害、传万世

第四段问题导读

本段是从哪几方面来描述陈涉起义军的?

陈涉起义军是如何攻打秦国的,结果如何?

始皇既没,余威震于殊俗。然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也;才能不及中人,非有仲尼、墨翟之贤,陶朱、猗顿之富;

疏通文意(第四段)

边远的地方

名作动,用瓮做

名作动,用绳系

下层百姓

被征发的人

平常的人

陶朱、猗顿

陶朱,春秋时期越国范蠡。他帮助越王勾践灭吴后,离开越国到陶,自称陶朱公。因为他善于做生意而致富,所以后人常以“陶朱”为富人的代称。

猗顿,春秋时鲁国人。他向陶朱公学致富之术,畜养牛羊于猗氏南部,积累了很多财富。这里也是富人的代称。

蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中,率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦;斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢粮而景从。山东豪俊遂并起而亡秦族矣。

置身

率领

名作状,像云一样

名作状,像回声一样

担负

同“影”,名作状,像影子一样

使动

本段是从哪几方面来描述陈涉起义军的?

陈涉

起义军

出身——

才能——

兵力——

武器——

瓮牖绳枢之子、氓隶之人

迁徙之徒

不及中人

疲弊之卒,数百之众

斩木为兵,揭竿为旗

陈涉是如何攻打秦国的,结果如何?

一呼百应:云集响应

武器拙劣:斩木为兵

帝国灭亡:并起亡秦

根据史实,灭秦主力是项羽,登上皇位的是刘邦,作者为何略而不谈,却极写陈涉起义军?

作者写作目的是为了指出秦之过。写陈涉如此卑微的人,却能一呼百应,就说明了强秦并非毁于强大的外部力量,而是统治者自身出现了重大问题。面对九国诸侯的联合抗秦,秦不战而胜,而面对势孤力薄的陈涉起义军,秦却不堪一击,形成鲜明对比,更能体现秦之过。

第四段:小结

第四段写了陈涉起义与秦王朝的灭亡。通过强与弱,盛与衰,大与小,官与民的强烈对比,勾勒出陈涉势单力薄,率领疲弊之众人,却以摧枯拉朽之态迅速推翻秦王朝的历史画面,极具讽刺意味,为下文探究秦亡原因做铺垫。

第五段问题导读

作者认为秦王朝灭亡的原因是什么?

最后一段使用了什么论证方法?

且夫天下非小弱也,雍州之地,崤函之固,自若也。陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君也;锄櫌棘矜,非铦于钩戟长铩也;谪戍之众,非抗于九国之师也;深谋远虑,行军用兵之道,非及乡时之士也。然而成败异变,功业相反,何也?

疏通文意(第五段)

农具和木棍

锋利

因有罪而被征调去守边

乡,同“向”

试使山东之国与陈涉度长絜大,比权量力,则不可同年而语矣。然秦以区区之地,致万乘之势,序八州而朝同列,百有余年矣;然后以六合为家,崤函为宫;一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也 仁义不施而攻守之势异也。

比较

兵车万辆。表示军事力量强大。

安置使有序。

使……朝见

古代天子的宗庙

作者认为秦王朝灭亡的原因是什么?

文章卒章显志,作者总结秦朝灭亡的原因是“仁义不施而攻守之势异也”。秦国在统一天下以后,已经由“攻”势转为了治理天下的“守”势,然而秦始皇仍然不施仁义,继续实施暴虐政策,如此导致了秦朝速亡。

作者为何要从“攻”与“守”角度谈秦的兴亡?

夫并兼者高诈力,安定者贵顺权,此言取与守不同术也。秦离战国而王天下,其道不易,其政不改,是其所以取之守之者无异也。孤独而有之,故其亡可立而待。

——《过秦论﹒中篇》

作者为何要从“攻”与“守”角度谈秦的兴亡?

攻天下

守天下

高诈力

贵顺权

作者为何要从“攻”与“守”角度谈秦的兴亡?

攻天下

守天下

高诈力

贵顺权

秦朝

亡国

陈涉

九国

身份地位

武器装备

军队素质

谋略才干

瓮牖绳枢之子;迁徙之徒;

行伍之间

锄耰棘矜

谪戍之众;

疲弊之卒

不及中人

君主

钩戟长铩

九国之师

深谋远虑

非尊

非铦

非抗

非及

本段采用了什么论证方法?

对比

本段采用了什么论证方法?

对比

陈涉

九国

秦

③

①

②

本段采用了什么论证方法?

对比

陈涉

九国

秦

<

<

亡秦

秦创业——雄心勃勃

秦日盛——所向披靡

秦统一——势如破竹

秦灭亡——一败涂地

秦教训

仁义不施

攻守势异

(叙事)

(议论)

文章总结

论据

论点

立意取材:以史实为论据,用观点统率材料

作者叙史料,不在情节的准确详细,而在于抓住了本质。在观点的统率下,文章对史实进行了高度的概括,如秦“取西河之外”,是商鞅用计谋而袭破其军的结果,文中以“拱手”二字概括;又如东方诸国曾多次合纵抗秦,皆被张仪等人的连衡策略所破,而文本把这些史实都集中在九国之师攻秦失败一事上来加以表现,体现了文章用史概括的特点。

文章结构:先叙后议,以叙代议

第一段(叙):秦孝公志在天下,商鞅佐之,奠定了秦

强盛的根基。

第二段(叙):秦国势力进一步扩张。

第三段(叙):秦始皇一统天下,秦帝国到达极盛时期。

第四段(叙):始皇既没,陈涉起义,一呼百应。

第五段(议):六国、陈涉与秦的比较。极力贬抑陈涉

起义军,更突显秦败亡在于内部原因,

即不施仁义。

作者用步步递进的手法蓄势,由秦孝公富强国力,到惠文王等壮大国势,及至始皇,记述了秦国由弱变强,再由强到弱,进而败亡的史实。作者以叙代议,于剪裁的叙事中寄寓观点,最后水到渠成地得出强秦灭亡的原因。

文章结构:先叙后议,以叙代议

文字语言:赋体写文,雄骏宏肆

清人姚鼐在《古文辞类纂》中评价本文“雄骏宏肆”,近人吴闿生在《古文范》中评价文章“通篇一气贯注,如一笔书,大开大阖”。

钱钟书说:“名家名篇,往往破体,而文体亦因此而恢弘焉。”这种极尽铺陈排比和渲染夸张,就是赋的写法。

150多年的历史,众多的国家、君主、人物和事件,作者写来游刃有余,这种赋的手法使文章纵横捭阖,酣畅淋漓,增强了论证的力量,使文章气势充沛,有说服力。

文字语言:赋体写文,雄骏宏肆

此外,文章骈偶句使用非常灵活,如“履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下”字数不全相等;有时骈句包含在散句之中,如“践华为城,因河为池,据亿丈之城,临不测之渊,以为固”。使读者在气势磅礴变化多样的文字中了解历史的经验教训。

文字语言:赋体写文,雄骏宏肆

通假字

合从缔交

赢粮而景从

百有余年矣

陈利兵而谁何

“从”同 “纵”,合纵之策

“景”同“影”。作状语,像影子一样

“有”同“又”

“何”同“呵”,呵问

古今异义

于是秦人拱手而取西河之外

以为桂林、象郡

山东豪俊

宽厚而爱人

才能不及中人

古义:在这时 今义:连词

古义:把……作为 今义:认为

古义:崤山以东 今义:山东省

古义:爱护人民 今义:丈夫或妻子

古义:平常的人 今义:见证人

词类活用

(一)名词活用

1.名词作状语

① 有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意

② 天下云集响应,赢粮而景从。

③ 南取汉中,西举巴蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡。

词类活用

2.名词作动词

① 陈涉瓮牖绳枢之子 (瓮,用瓮做;绳,用绳子系)

② 子孙帝王万世之业也(帝王,称帝称王)

词类活用

(二)动词活用

1.动词作名词

追亡逐北(亡,逃跑的军队)

2.动词的使动用法

① 外连横而斗诸侯 (斗,使……相斗)

② 伏尸百万,流血漂橹(漂,使……漂浮)

③却匈奴七百余里(却,使……退却)

词类活用

(三)形容词的活用

1.形容词作名词

① 崤函之固 (固,险固的地势)

② 因利乘便,宰割天下 (利,有利的形势)

2. 形容词的使动用法

① 焚百家之言,以愚黔首(愚,使……愚昧)

特殊句式

1.倒装句:介词结构后置句(状语后置句)

① 余威震于殊俗

② 陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩……

③ 谪戍之众,非抗于九国之师也

④ 锄榎棘矜,非铦于钩戟长铩也

特殊句式

2. 被动句

身死人手,为天下笑者 (“为“表被动)

成语积累

①因利乘便:指凭借有利的形势。

②深谋远虑:指计划得很周密,考虑得很长远。

③比权量力:比较权衡两方面的权力和力量。

④同年而语:犹言相提并论。把不同的人和不同的事物放在一起谈论或看待。

⑤揭竿而起:坎削树木当武器,举起竹竿作军旗。比喻人民起义。

反馈与评价

1.下列各句中,划横线的词的古今意义相同的一项是( )

A.以致天下之士

B.山东豪俊遂并起而亡秦族矣

C.秦有余力而制其弊

D.不爱珍器重宝肥饶之地

C

2.下列有关文化常识的表述,不正确的一项是( )

A.阡陌,指田野上的小路,其中,“阡”指南北走向的小路,“陌”指东西走向的小路。课文中指“田野”。

B.春秋时期越国的范蠡自称陶朱公,后人常以“陶朱”为富人的代称。

C.黔首,战国时期和秦代对百姓的称呼,与“氓隶之人”“迁徙之徒”意思相同,都指下层百姓。

D.七庙,本指四亲庙、二祧庙和始祖庙,后泛指天子的宗庙。

C

反馈与评价

3.下列句子中划线词的用法,与例句不相同的一项是( )

例:席卷天下

A.包举宇内,囊括四海之意 B.内立法度,务耕织

C.东割膏腴之地 D.却匈奴七百余里

D

反馈与评价

课后作业

根据《过秦论》的叙述,做一份秦的兴亡简史

时期 人物 疆域范围 事件 分期的依据

贾谊以其纵观天下,通览古今的博学与睿智,通过总结秦不施仁义二世而亡的教训来讽谏汉朝统治者。虽然由于历史局限,贾谊不能用历史唯物主义来找出秦朝灭亡的根本原因,但是文章中洋溢着的炽热的爱国之情,值得我们学习的。