高中地理人教版(2019)选择性必修2 1.2区域整体性和关联性(共55张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中地理人教版(2019)选择性必修2 1.2区域整体性和关联性(共55张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 31.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-11-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

第二节 区域整体性和关联性

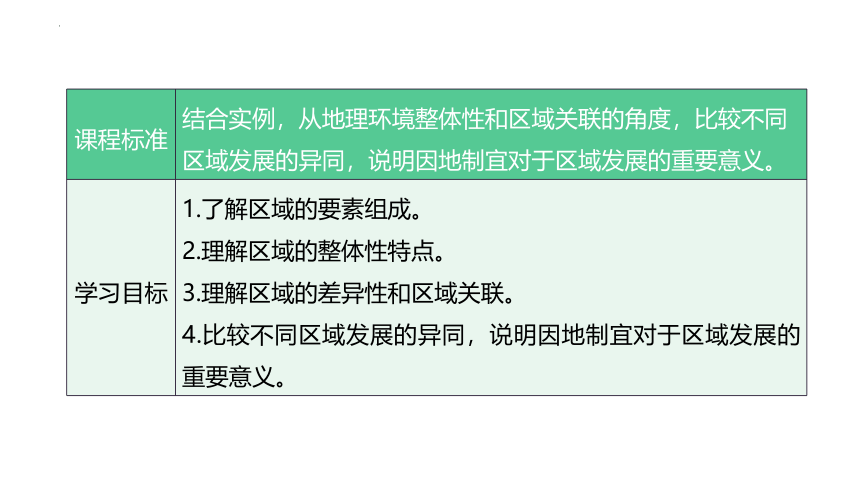

课程标准 结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义。

学习目标 1.了解区域的要素组成。

2.理解区域的整体性特点。

3.理解区域的差异性和区域关联。

4.比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义。

一、区域整体性

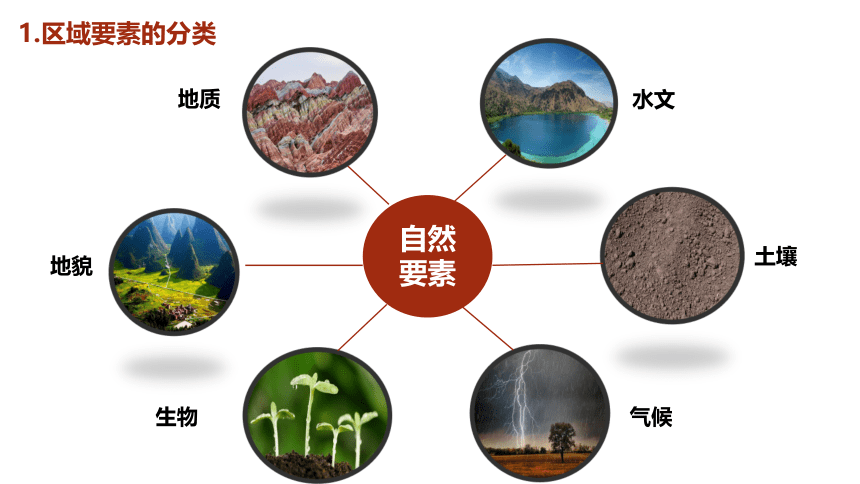

自然要素

气候

土壤

地质

地貌

水文

生物

1.区域要素的分类

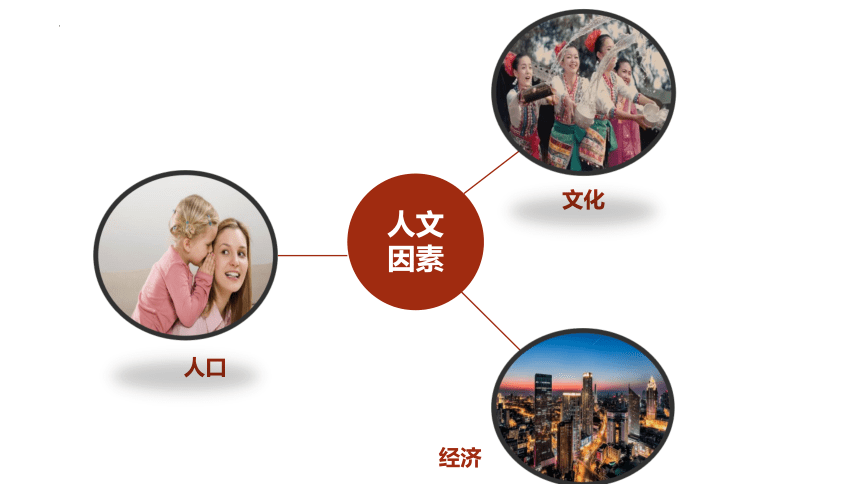

人文因素

文化

经济

人口

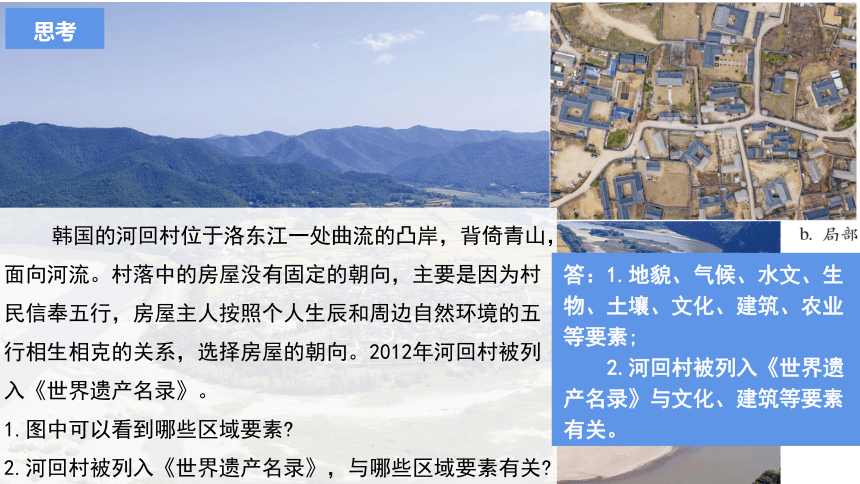

韩国的河回村位于洛东江一处曲流的凸岸,背倚青山,面向河流。村落中的房屋没有固定的朝向,主要是因为村民信奉五行,房屋主人按照个人生辰和周边自然环境的五行相生相克的关系,选择房屋的朝向。2012年河回村被列入《世界遗产名录》。

1.图中可以看到哪些区域要素

2.河回村被列入《世界遗产名录》,与哪些区域要素有关

思考

答:1.地貌、气候、水文、生物、土壤、文化、建筑、农业等要素;

2.河回村被列入《世界遗产名录》与文化、建筑等要素有关。

(1)相互影响

直接影响:人类的生产和生活需要从自然界获取物质和能量,与自然界发生直接联系,如捕鱼、采矿、风能发电。

间接影响:区域的文化会通过制度、习俗、社会组织等影响人类生产和生活,再间接影响自然界。

2. 区域内各要素的相互作用

(2)相互作用、相互制约

浙江省青田县在稻田里养鱼,鱼食昆虫、杂草、鱼粪肥田;水稻为鱼类提供氧气、有机物质等,形成良性循环的稻鱼共生系统。

在干旱地区,人们通过修建水渠、发展节水

技术等,高效利用有限的水资源,并制定了

严格的分段用水制度,使聚落和农业得以发展。

阿曼的世界文化遗产——法拉吉

案例

【思考】

1.当地人为什么要建造法拉吉

2.当地人是怎样利用和分配水资源的

3.法拉吉是如何影响区域发展的

二、区域差异与区域关联性

区域差异性:区域差异是普遍存在的。不同的区域之间都有或多或少的差异,如地理位置差异、自然条件差异、社会经济发展水平差异、文化习俗差异等。

区域差异性与关联性:区域差异是区域关联的基础。区域在发展过程中,都会直接或间接地与其他区域发生关联。

区域差异促使区域关联

自然要素:河水从上游流向下游、野生动物的季节性迁移,属于自然要素的区域流动。

1. 区域之间的要素流动

人文要素:人口迁移、产业转移、区际贸易、文化交流等,属于人文要素的区域间流动。

1. 区域之间的要素流动

京津冀区域关联示意图

浙江青田县

在浙江省青田县,随着有机稻和鱼产的市场需求增加,以及到青田体验农事活动的游客增多,青田农户的收入水平不断提高,可能把青田进城务工的农民重新吸引回来,有利于稻鱼共生系统的延续。

北京市天津市和河北省依据京津冀协同发展战略,强化各自的功能定位,各有侧重的推动要素流动,从而促进各自的进一步发展。

2. 要素流动影响区域发展

三、因地制宜与区域发展

长江三角洲和松嫩平原都是平原地区,并都位于我国东部季风区。思考:为什么长江三角洲种植水稻?松嫩平原种植玉米?

答:区域要素存在明显差异

一)因地制宜

1.地理位置

长江三角洲位于30°N—33°N附近,地处我国东部沿海地区的中部长江入海口。

松嫩平原,位于44°N—48°N,地处我国东北地区的中部。

2.气候条件

长江三角洲:亚热带季风气候。夏季高温多雨,雨热同期。

松嫩平原:温带季风气候。虽然雨热同期,但大陆性稍强:东边有山脉阻挡,降水较少,温暖季节短

3.耕地条件

长江三角洲:经过人们长期耕作改造,形成水稻土;该地河网密布,湖泊众多,耕地多为水田,较为分散,加上人口稠密,人均耕地面积低于全国平均水平。

松嫩平原:黑土分布广泛,黑土肥力更高;耕地多为旱地,集中连片,人口密度相对较低,人均耕地水平高于全国平均水平。

长江三角洲 松嫩平原

位置 经纬度

海陆位置

气候 类型

共性特征

差异

土地 地形

耕地

土壤

矿产

长江三角洲和松嫩平原自然要素比较

30°N—33°N附近

44°N—48°N

东部沿海地区的中部,长江入海口

地处东北地区中部

亚热带季风气候

温带季风气候

夏季高温多雨,雨热同期,水热条件组合好

热量丰富,降水多,水热组合好

热量少,降水少,生长期短

平原

平原

比较分散,人均耕地面积少

集中连片,人均耕地面积大

肥沃的水稻土

红壤酸性强、有机质少、黏重

肥沃的黑土

贫乏

丰富的石油等资源

二)地理环境对区域发展的影响

长江三角洲:水热条件良好,发展水田耕作业;种植水稻、油菜、棉花等作物,一年两熟至三熟。河湖水面较广,水产业发达。

松嫩平原:水热条件较差,发展旱地耕作业;种植玉米、春小麦、大豆等作物,一年一熟,生长期较短;西部降水少,草原分布广,发展畜牧业。

长江三角洲:位于我国沿海航线的中枢,又是长江入海的门户,对内外联系方便,依托当地发达的农业发展轻工业;从国内外运入矿产资源发展重工业,成为我国综合性工业基地。

松嫩平原:利用当地丰富的石油资源和邻近地区的煤铁等资源发展工业,成为我国的重化工业基地。

区域经济 长江三角洲 松嫩平原

农业 类型

作物 经济作物

粮食作物

耕作制度

商业贸易

工业

水田耕作业、水产养殖业

旱地耕作业、畜牧业

油菜、棉花

大豆、甜菜

水稻

玉米、春小麦

一年两熟至三熟

一年一熟

沿海航线中枢,长江入海门户,交通位置优越,商业贸易发达

深居内陆,对外联系不便,商业贸易落后

依托农业发展轻工业,

运入矿产资源发展重工业,形成综合性工业基地

利用资源发展重化工业,形成重化工业基地

长江三角洲和松嫩平原区域发展的比较

【活动】

北方民居正南正北的方位观比南方强;

北方居民的墙体严实厚重,南方民居的墙体轻薄;

北方民居屋顶坡度,房屋进深较小,房屋高度较矮,房檐较窄,南方屋顶坡度房屋进深较大,房屋高度较高,房檐较宽。

1.我国南北方民传统民居的差异分析,形成这些差异的自然原因:

2.下列是我国南北方城市住宅楼的差异分,析导致这些差异的自然原因:

假设劳动力价格地价建筑材料单价等因素相同,修筑同等面积的住房,北方的建筑成本比南方高;

建同样高度的多幢楼房,北方楼房的南北间距比南方大。

课时对点练

古徽州地区居民与区外发展商贸,以长途贩销的形式互通有无,扩大和加强了全国各商品市场之间的联系。农民们从原来自给自足的自然经济状态中摆脱出来,愈来愈依赖于市场经济,逐渐形成徽商

文化。结合“古徽州位置示意图”,完

成10~12题。

10.古徽州边界的划分依据是

A.行政区划 B.河流流域

C.地形单元 D.地域文化

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

√

古徽州地区是包含部分县区的行政区,所以其边界的划分依据为行政区划,A正确。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

11.促使古徽州地区农民从事商业活动的主要自然原因是

A.气候湿热

B.土壤贫瘠

C.地形起伏

D.河网密布

√

古徽州地区处于多条河流的发源地,地势高,地形起伏较大,可耕地面积少,不利于发展农业生产,农民多弃农从商,选C。

12.徽商在地区间进行棉布、丝织品和粮食

交易,有助于

A.扩大粮食播种面积

B.提高农业生产效率

C.增加农副产品种类

D.促进农业生产分工

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

徽商在地区间进行棉布、丝织品和粮食交易,使得不同区域形成经济作物或粮食作物的集中种植,促进农业生产的分工。并不能直接提高农业生产效率、扩大粮食播种面积及增加农副产品种类,选D。

右图为“非洲某区域植被分布图”。读图完成13~15题。

13.图中的区域类型属于

A.地形区

B.行政区

C.自然区

D.工业区

√

该图反映了非洲部分地区植被在南北方向的地域分异,是按照植被特征进行划分的,故划分的区域类型属于自然区,C正确。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

14.图中甲、乙、丙、丁四区域

A.是按照综合指标划分的

B.边界有实有虚

C.属于不同层级的区域

D.相互间的区域特征差异较大

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

由图中信息可知,图中四区域是按单一指标(植被)来划分的,A错误;

植被分布具有过渡性,因此四区域之间存在一定的过渡区,没有明确的边界,B错误;

四区域属于同一层级,C错误;

四区域内部特征具有相对一致性,而区域间差异较大,植被类型各不相同,D正确。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

15.下列关于四区域自然环境特征的叙述,正确的是

A.甲区域光照充足,热量不足

B.乙区域降水少,季节变化大

C.丙区域河流长,流量季节变化小

D.丁区域植被生长旺盛,种类多

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

甲区域位于地中海气候区,夏季炎热干燥,光照和热量都比较充足,A错误;

乙区域位于热带沙漠气候区,降水少且季节变化小,B错误;

丙区域位于热带草原气候区,干湿季分明,河流的流量季节变化明显,C错误;

丁区域位于热带雨林气候区,水热充足,植被生长旺盛,且种类多,D正确。

在江苏中部的兴化地区(地面平均海拔不足2米,农田易遭受渍涝灾害),有一种独特的土地利用方式——垛田。当地人们在号称“锅底洼”的湖荡沼泽地带开挖河泥,堆高成垛,垛上耕作,形成一块块状如小岛的精致农田。读图,回答16~18题。

16.根据其耕作方式判断,垛田种植的作物最不可能的是

A.水稻 B.棉花

C.冬小麦 D.玉米

√

垛田适宜旱地作物的种植,而水稻必须在水田中耕种。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

17.当地每年都要把河道和沟渠中的淤泥挖出来,堆入垛田之中,此举的主要作用有

①清理河道和沟渠,利于排水通航 ②加固垛田,减少水土流失 ③加深、拓宽河道和沟渠,增加储水量 ④给垛田增加有机肥,改善土壤

A.②③ B.①④ C.①② D.③④

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

垛田地势起伏小,水土流失不严重,②说法错误;

把河道和沟渠中的淤泥挖出来,堆入垛田之中,可以加深河道,利于排水通航,目的不是增加储水量,①说法正确、③说法错误;

河道和沟渠中的淤泥大部分来自土壤表层,加之淤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

泥中的生物残体分解又会释放出有机质,因而可以改善垛田土壤肥力,④说法正确。

18.中华人民共和国成立以来,随着该流域上游兴修水库,新修垛田的高度降低,其主要原因可能是

A.泥沙淤积加剧

B.地壳不断下沉

C.洪涝灾害发生频次减少

D.人口密度增加

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

上游兴修水库可拦截泥沙,使得水库下游河段河水的含沙量减小,该地区河道的泥沙淤积减轻;水库有调节河流径流量季节变化的功能,兴修水库会使下游河段洪涝灾害的发生频次减少,故新修垛田不需要太高;该地位于板块内部,地壳在该时段内因

修建水库而不断下沉的可能性较小;人口密度增加对新修垛田的高度变化影响不大。

二、非选择题(共46分)

19.阅读材料,回答下列问题。(18分)

波河是意大利最长的河流,波河流域是意大利人口和产业活动高度集中的经济发达地区。波河下游河道蜿蜒曲折,至河口分成十几股水道入海,形成众多沙丘和岛屿,是欧洲最为复杂的河口三角洲。右面图甲为波河流域示意图,图乙为我国汉水谷地示意图。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

(1)指出与图中汉水段相比,波河干流水位季节变化的差异,并分析产生这种差异的原因。(6分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

答案 差异:波河干流的水位季节变化比汉水小。

原因:波河水系发达,支流众多;波河补给形式多,冬季受西风影响,降水丰富,大气降水补给多,春夏季节有高山冰雪融水补给;流域内湖泊(水库)众多,调节作用显著,故水位季节变化小。而汉水主要以夏季的大气降水补给为主,补给形式少而集中,故水位季节变化大。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

根据经纬度可推测波河主要流经地中海气候区,汉水段主要流经亚热带季风气候区,两河流域降水季节变化都较大,再结合图中波河与汉水支流的数量与分布特点、周边高山的冰雪融水补给及湖泊的调节作用等,即可推断出两河的水位季节变化差异。

(2)汉水谷地与波河流域都盛产水稻,与汉水谷地相比,评价波河流域水稻的生产条件。(6分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

答案 有利条件:地势平坦广阔,耕地多;夏季日照时间长,昼夜温差大,稻米品质优。

不利条件:夏季炎热少雨,水热条件配合差,灌溉水源缺乏;受当地饮食习惯影响,国内市场需求小。

波河流域水稻生产的条件可从地形、光照、昼夜温差、水热配合与市场等方面进行分析。

(3)从地形角度分析波河北段水电站数量多的原因。(6分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

答案 北部位于盛行西风的迎风坡,降水补给多,流量大;北部支流多,且地势起伏大,落差大,水能丰富;北部海拔高,夏季有冰雪融水补给,流量季节变化较小,水能稳定。

波河北段水电站数量多的原因可从河流落差、降水、河流补给类型等方面来分析。

20.(2022·山东济南市期末)阅读材料,完成下列问题。(16分)

材料一 乌拉圭是一个“缺煤少油”的国家,曾大力发展水电,但仍需大量进口化石燃料,甚至从邻国购买电力。乌拉圭重视环境保护,制定了一系列新能源领域的投资刺激政策,大力推动私营和外国投资者参与本国可再生能源市场,兴建大量风力发电场。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

材料二 图1为南美洲局部区域图,图2为乌拉圭风力发电场分布图,下表是乌拉圭电力构成表。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

装机容量(MW) 2005年 2015年

水电 1 538 1 538

化石能源发电 497 1272

生物质发电 15 426

风电 — 520

太阳能光伏发电 — 2

总计 2 050 3 758

(1)从大气环流、地形、洋流等对降水影响的角度,分析说明图中甲、乙两地降水量的分布差异。(4分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

答案 甲地:位于信风背风坡,吹离岸风;又受沿岸寒流减湿的影响,全年降水稀少。

乙地:位于东南风迎风坡,多地形雨;又有沿岸暖流增湿作用,全年多雨,降水总量丰富。

(2)根据右表信息,说明乌拉圭能源产业的发展特点。(6分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

答案 能源产业趋向多元化;总装机容量增大;水电占比下降;化石能源发电、生物质发电增速快;风电快速发展、太阳能光伏发电在起步阶段。

装机容量(MW) 2005年 2015年

水电 1 538 1 538

化石能源发电 497 1272

生物质发电 15 426

风电 — 520

太阳能光伏发电 — 2

总计 2 050 3 758

(3)说明乌拉圭地质灾害少发的自然条件。(6分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

答案 乌拉圭地处板块内部,地壳稳定;地势起伏和缓,滑坡、泥石流少发;生态环境较好,对地表保护作用强。

21.阅读下列图文材料,回答问题。(12分)

材料一 图1为甲城市的位置及其降水统计图。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

材料二 图2为杭州位置示意图。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

材料三 甲城市与杭州的气温资料统计表。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

城市 年平均气温 最热月平均气温 最冷月平均气温

甲 16.6 ℃ 23.6 ℃ 10.8 ℃

杭州 16.2 ℃ 28.6 ℃ 3.8 ℃

(1)比较甲城市与杭州两地纬度位置和海陆位置的异同。(4分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

答案 同:都位于亚热带,临海。

异:甲城市的纬度略高于杭州;甲城市位于大陆西岸,杭州位于大陆东岸。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

城市 年平均气温 最热月平均气温 最冷月平均气温

甲 16.6 ℃ 23.6 ℃ 10.8 ℃

杭州 16.2 ℃ 28.6 ℃ 3.8 ℃

(2)分析杭州最冷月平均气温低于甲城市的原因。(4分)

答案 冬季,杭州受来自西伯利亚的寒冷冬季风控制,气温低;冬季,甲城受暖湿的西风控制,气温较高。

(3)据图描述甲城市的降水特征,并说明形成该特征的原因。(4分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

答案 特征:年降水量较丰富,降水集中在冬季(冬季多,夏季少)。

原因:甲城市冬季受西风带控制,降水多;夏季受副热带高压带控制,降水少。

第二节 区域整体性和关联性

课程标准 结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义。

学习目标 1.了解区域的要素组成。

2.理解区域的整体性特点。

3.理解区域的差异性和区域关联。

4.比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义。

一、区域整体性

自然要素

气候

土壤

地质

地貌

水文

生物

1.区域要素的分类

人文因素

文化

经济

人口

韩国的河回村位于洛东江一处曲流的凸岸,背倚青山,面向河流。村落中的房屋没有固定的朝向,主要是因为村民信奉五行,房屋主人按照个人生辰和周边自然环境的五行相生相克的关系,选择房屋的朝向。2012年河回村被列入《世界遗产名录》。

1.图中可以看到哪些区域要素

2.河回村被列入《世界遗产名录》,与哪些区域要素有关

思考

答:1.地貌、气候、水文、生物、土壤、文化、建筑、农业等要素;

2.河回村被列入《世界遗产名录》与文化、建筑等要素有关。

(1)相互影响

直接影响:人类的生产和生活需要从自然界获取物质和能量,与自然界发生直接联系,如捕鱼、采矿、风能发电。

间接影响:区域的文化会通过制度、习俗、社会组织等影响人类生产和生活,再间接影响自然界。

2. 区域内各要素的相互作用

(2)相互作用、相互制约

浙江省青田县在稻田里养鱼,鱼食昆虫、杂草、鱼粪肥田;水稻为鱼类提供氧气、有机物质等,形成良性循环的稻鱼共生系统。

在干旱地区,人们通过修建水渠、发展节水

技术等,高效利用有限的水资源,并制定了

严格的分段用水制度,使聚落和农业得以发展。

阿曼的世界文化遗产——法拉吉

案例

【思考】

1.当地人为什么要建造法拉吉

2.当地人是怎样利用和分配水资源的

3.法拉吉是如何影响区域发展的

二、区域差异与区域关联性

区域差异性:区域差异是普遍存在的。不同的区域之间都有或多或少的差异,如地理位置差异、自然条件差异、社会经济发展水平差异、文化习俗差异等。

区域差异性与关联性:区域差异是区域关联的基础。区域在发展过程中,都会直接或间接地与其他区域发生关联。

区域差异促使区域关联

自然要素:河水从上游流向下游、野生动物的季节性迁移,属于自然要素的区域流动。

1. 区域之间的要素流动

人文要素:人口迁移、产业转移、区际贸易、文化交流等,属于人文要素的区域间流动。

1. 区域之间的要素流动

京津冀区域关联示意图

浙江青田县

在浙江省青田县,随着有机稻和鱼产的市场需求增加,以及到青田体验农事活动的游客增多,青田农户的收入水平不断提高,可能把青田进城务工的农民重新吸引回来,有利于稻鱼共生系统的延续。

北京市天津市和河北省依据京津冀协同发展战略,强化各自的功能定位,各有侧重的推动要素流动,从而促进各自的进一步发展。

2. 要素流动影响区域发展

三、因地制宜与区域发展

长江三角洲和松嫩平原都是平原地区,并都位于我国东部季风区。思考:为什么长江三角洲种植水稻?松嫩平原种植玉米?

答:区域要素存在明显差异

一)因地制宜

1.地理位置

长江三角洲位于30°N—33°N附近,地处我国东部沿海地区的中部长江入海口。

松嫩平原,位于44°N—48°N,地处我国东北地区的中部。

2.气候条件

长江三角洲:亚热带季风气候。夏季高温多雨,雨热同期。

松嫩平原:温带季风气候。虽然雨热同期,但大陆性稍强:东边有山脉阻挡,降水较少,温暖季节短

3.耕地条件

长江三角洲:经过人们长期耕作改造,形成水稻土;该地河网密布,湖泊众多,耕地多为水田,较为分散,加上人口稠密,人均耕地面积低于全国平均水平。

松嫩平原:黑土分布广泛,黑土肥力更高;耕地多为旱地,集中连片,人口密度相对较低,人均耕地水平高于全国平均水平。

长江三角洲 松嫩平原

位置 经纬度

海陆位置

气候 类型

共性特征

差异

土地 地形

耕地

土壤

矿产

长江三角洲和松嫩平原自然要素比较

30°N—33°N附近

44°N—48°N

东部沿海地区的中部,长江入海口

地处东北地区中部

亚热带季风气候

温带季风气候

夏季高温多雨,雨热同期,水热条件组合好

热量丰富,降水多,水热组合好

热量少,降水少,生长期短

平原

平原

比较分散,人均耕地面积少

集中连片,人均耕地面积大

肥沃的水稻土

红壤酸性强、有机质少、黏重

肥沃的黑土

贫乏

丰富的石油等资源

二)地理环境对区域发展的影响

长江三角洲:水热条件良好,发展水田耕作业;种植水稻、油菜、棉花等作物,一年两熟至三熟。河湖水面较广,水产业发达。

松嫩平原:水热条件较差,发展旱地耕作业;种植玉米、春小麦、大豆等作物,一年一熟,生长期较短;西部降水少,草原分布广,发展畜牧业。

长江三角洲:位于我国沿海航线的中枢,又是长江入海的门户,对内外联系方便,依托当地发达的农业发展轻工业;从国内外运入矿产资源发展重工业,成为我国综合性工业基地。

松嫩平原:利用当地丰富的石油资源和邻近地区的煤铁等资源发展工业,成为我国的重化工业基地。

区域经济 长江三角洲 松嫩平原

农业 类型

作物 经济作物

粮食作物

耕作制度

商业贸易

工业

水田耕作业、水产养殖业

旱地耕作业、畜牧业

油菜、棉花

大豆、甜菜

水稻

玉米、春小麦

一年两熟至三熟

一年一熟

沿海航线中枢,长江入海门户,交通位置优越,商业贸易发达

深居内陆,对外联系不便,商业贸易落后

依托农业发展轻工业,

运入矿产资源发展重工业,形成综合性工业基地

利用资源发展重化工业,形成重化工业基地

长江三角洲和松嫩平原区域发展的比较

【活动】

北方民居正南正北的方位观比南方强;

北方居民的墙体严实厚重,南方民居的墙体轻薄;

北方民居屋顶坡度,房屋进深较小,房屋高度较矮,房檐较窄,南方屋顶坡度房屋进深较大,房屋高度较高,房檐较宽。

1.我国南北方民传统民居的差异分析,形成这些差异的自然原因:

2.下列是我国南北方城市住宅楼的差异分,析导致这些差异的自然原因:

假设劳动力价格地价建筑材料单价等因素相同,修筑同等面积的住房,北方的建筑成本比南方高;

建同样高度的多幢楼房,北方楼房的南北间距比南方大。

课时对点练

古徽州地区居民与区外发展商贸,以长途贩销的形式互通有无,扩大和加强了全国各商品市场之间的联系。农民们从原来自给自足的自然经济状态中摆脱出来,愈来愈依赖于市场经济,逐渐形成徽商

文化。结合“古徽州位置示意图”,完

成10~12题。

10.古徽州边界的划分依据是

A.行政区划 B.河流流域

C.地形单元 D.地域文化

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

√

古徽州地区是包含部分县区的行政区,所以其边界的划分依据为行政区划,A正确。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

11.促使古徽州地区农民从事商业活动的主要自然原因是

A.气候湿热

B.土壤贫瘠

C.地形起伏

D.河网密布

√

古徽州地区处于多条河流的发源地,地势高,地形起伏较大,可耕地面积少,不利于发展农业生产,农民多弃农从商,选C。

12.徽商在地区间进行棉布、丝织品和粮食

交易,有助于

A.扩大粮食播种面积

B.提高农业生产效率

C.增加农副产品种类

D.促进农业生产分工

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

徽商在地区间进行棉布、丝织品和粮食交易,使得不同区域形成经济作物或粮食作物的集中种植,促进农业生产的分工。并不能直接提高农业生产效率、扩大粮食播种面积及增加农副产品种类,选D。

右图为“非洲某区域植被分布图”。读图完成13~15题。

13.图中的区域类型属于

A.地形区

B.行政区

C.自然区

D.工业区

√

该图反映了非洲部分地区植被在南北方向的地域分异,是按照植被特征进行划分的,故划分的区域类型属于自然区,C正确。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

14.图中甲、乙、丙、丁四区域

A.是按照综合指标划分的

B.边界有实有虚

C.属于不同层级的区域

D.相互间的区域特征差异较大

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

由图中信息可知,图中四区域是按单一指标(植被)来划分的,A错误;

植被分布具有过渡性,因此四区域之间存在一定的过渡区,没有明确的边界,B错误;

四区域属于同一层级,C错误;

四区域内部特征具有相对一致性,而区域间差异较大,植被类型各不相同,D正确。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

15.下列关于四区域自然环境特征的叙述,正确的是

A.甲区域光照充足,热量不足

B.乙区域降水少,季节变化大

C.丙区域河流长,流量季节变化小

D.丁区域植被生长旺盛,种类多

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

甲区域位于地中海气候区,夏季炎热干燥,光照和热量都比较充足,A错误;

乙区域位于热带沙漠气候区,降水少且季节变化小,B错误;

丙区域位于热带草原气候区,干湿季分明,河流的流量季节变化明显,C错误;

丁区域位于热带雨林气候区,水热充足,植被生长旺盛,且种类多,D正确。

在江苏中部的兴化地区(地面平均海拔不足2米,农田易遭受渍涝灾害),有一种独特的土地利用方式——垛田。当地人们在号称“锅底洼”的湖荡沼泽地带开挖河泥,堆高成垛,垛上耕作,形成一块块状如小岛的精致农田。读图,回答16~18题。

16.根据其耕作方式判断,垛田种植的作物最不可能的是

A.水稻 B.棉花

C.冬小麦 D.玉米

√

垛田适宜旱地作物的种植,而水稻必须在水田中耕种。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

17.当地每年都要把河道和沟渠中的淤泥挖出来,堆入垛田之中,此举的主要作用有

①清理河道和沟渠,利于排水通航 ②加固垛田,减少水土流失 ③加深、拓宽河道和沟渠,增加储水量 ④给垛田增加有机肥,改善土壤

A.②③ B.①④ C.①② D.③④

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

垛田地势起伏小,水土流失不严重,②说法错误;

把河道和沟渠中的淤泥挖出来,堆入垛田之中,可以加深河道,利于排水通航,目的不是增加储水量,①说法正确、③说法错误;

河道和沟渠中的淤泥大部分来自土壤表层,加之淤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

泥中的生物残体分解又会释放出有机质,因而可以改善垛田土壤肥力,④说法正确。

18.中华人民共和国成立以来,随着该流域上游兴修水库,新修垛田的高度降低,其主要原因可能是

A.泥沙淤积加剧

B.地壳不断下沉

C.洪涝灾害发生频次减少

D.人口密度增加

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

上游兴修水库可拦截泥沙,使得水库下游河段河水的含沙量减小,该地区河道的泥沙淤积减轻;水库有调节河流径流量季节变化的功能,兴修水库会使下游河段洪涝灾害的发生频次减少,故新修垛田不需要太高;该地位于板块内部,地壳在该时段内因

修建水库而不断下沉的可能性较小;人口密度增加对新修垛田的高度变化影响不大。

二、非选择题(共46分)

19.阅读材料,回答下列问题。(18分)

波河是意大利最长的河流,波河流域是意大利人口和产业活动高度集中的经济发达地区。波河下游河道蜿蜒曲折,至河口分成十几股水道入海,形成众多沙丘和岛屿,是欧洲最为复杂的河口三角洲。右面图甲为波河流域示意图,图乙为我国汉水谷地示意图。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

(1)指出与图中汉水段相比,波河干流水位季节变化的差异,并分析产生这种差异的原因。(6分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

答案 差异:波河干流的水位季节变化比汉水小。

原因:波河水系发达,支流众多;波河补给形式多,冬季受西风影响,降水丰富,大气降水补给多,春夏季节有高山冰雪融水补给;流域内湖泊(水库)众多,调节作用显著,故水位季节变化小。而汉水主要以夏季的大气降水补给为主,补给形式少而集中,故水位季节变化大。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

根据经纬度可推测波河主要流经地中海气候区,汉水段主要流经亚热带季风气候区,两河流域降水季节变化都较大,再结合图中波河与汉水支流的数量与分布特点、周边高山的冰雪融水补给及湖泊的调节作用等,即可推断出两河的水位季节变化差异。

(2)汉水谷地与波河流域都盛产水稻,与汉水谷地相比,评价波河流域水稻的生产条件。(6分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

答案 有利条件:地势平坦广阔,耕地多;夏季日照时间长,昼夜温差大,稻米品质优。

不利条件:夏季炎热少雨,水热条件配合差,灌溉水源缺乏;受当地饮食习惯影响,国内市场需求小。

波河流域水稻生产的条件可从地形、光照、昼夜温差、水热配合与市场等方面进行分析。

(3)从地形角度分析波河北段水电站数量多的原因。(6分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

答案 北部位于盛行西风的迎风坡,降水补给多,流量大;北部支流多,且地势起伏大,落差大,水能丰富;北部海拔高,夏季有冰雪融水补给,流量季节变化较小,水能稳定。

波河北段水电站数量多的原因可从河流落差、降水、河流补给类型等方面来分析。

20.(2022·山东济南市期末)阅读材料,完成下列问题。(16分)

材料一 乌拉圭是一个“缺煤少油”的国家,曾大力发展水电,但仍需大量进口化石燃料,甚至从邻国购买电力。乌拉圭重视环境保护,制定了一系列新能源领域的投资刺激政策,大力推动私营和外国投资者参与本国可再生能源市场,兴建大量风力发电场。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

材料二 图1为南美洲局部区域图,图2为乌拉圭风力发电场分布图,下表是乌拉圭电力构成表。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

装机容量(MW) 2005年 2015年

水电 1 538 1 538

化石能源发电 497 1272

生物质发电 15 426

风电 — 520

太阳能光伏发电 — 2

总计 2 050 3 758

(1)从大气环流、地形、洋流等对降水影响的角度,分析说明图中甲、乙两地降水量的分布差异。(4分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

答案 甲地:位于信风背风坡,吹离岸风;又受沿岸寒流减湿的影响,全年降水稀少。

乙地:位于东南风迎风坡,多地形雨;又有沿岸暖流增湿作用,全年多雨,降水总量丰富。

(2)根据右表信息,说明乌拉圭能源产业的发展特点。(6分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

答案 能源产业趋向多元化;总装机容量增大;水电占比下降;化石能源发电、生物质发电增速快;风电快速发展、太阳能光伏发电在起步阶段。

装机容量(MW) 2005年 2015年

水电 1 538 1 538

化石能源发电 497 1272

生物质发电 15 426

风电 — 520

太阳能光伏发电 — 2

总计 2 050 3 758

(3)说明乌拉圭地质灾害少发的自然条件。(6分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

答案 乌拉圭地处板块内部,地壳稳定;地势起伏和缓,滑坡、泥石流少发;生态环境较好,对地表保护作用强。

21.阅读下列图文材料,回答问题。(12分)

材料一 图1为甲城市的位置及其降水统计图。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

材料二 图2为杭州位置示意图。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

材料三 甲城市与杭州的气温资料统计表。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

城市 年平均气温 最热月平均气温 最冷月平均气温

甲 16.6 ℃ 23.6 ℃ 10.8 ℃

杭州 16.2 ℃ 28.6 ℃ 3.8 ℃

(1)比较甲城市与杭州两地纬度位置和海陆位置的异同。(4分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

答案 同:都位于亚热带,临海。

异:甲城市的纬度略高于杭州;甲城市位于大陆西岸,杭州位于大陆东岸。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

城市 年平均气温 最热月平均气温 最冷月平均气温

甲 16.6 ℃ 23.6 ℃ 10.8 ℃

杭州 16.2 ℃ 28.6 ℃ 3.8 ℃

(2)分析杭州最冷月平均气温低于甲城市的原因。(4分)

答案 冬季,杭州受来自西伯利亚的寒冷冬季风控制,气温低;冬季,甲城受暖湿的西风控制,气温较高。

(3)据图描述甲城市的降水特征,并说明形成该特征的原因。(4分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

答案 特征:年降水量较丰富,降水集中在冬季(冬季多,夏季少)。

原因:甲城市冬季受西风带控制,降水多;夏季受副热带高压带控制,降水少。