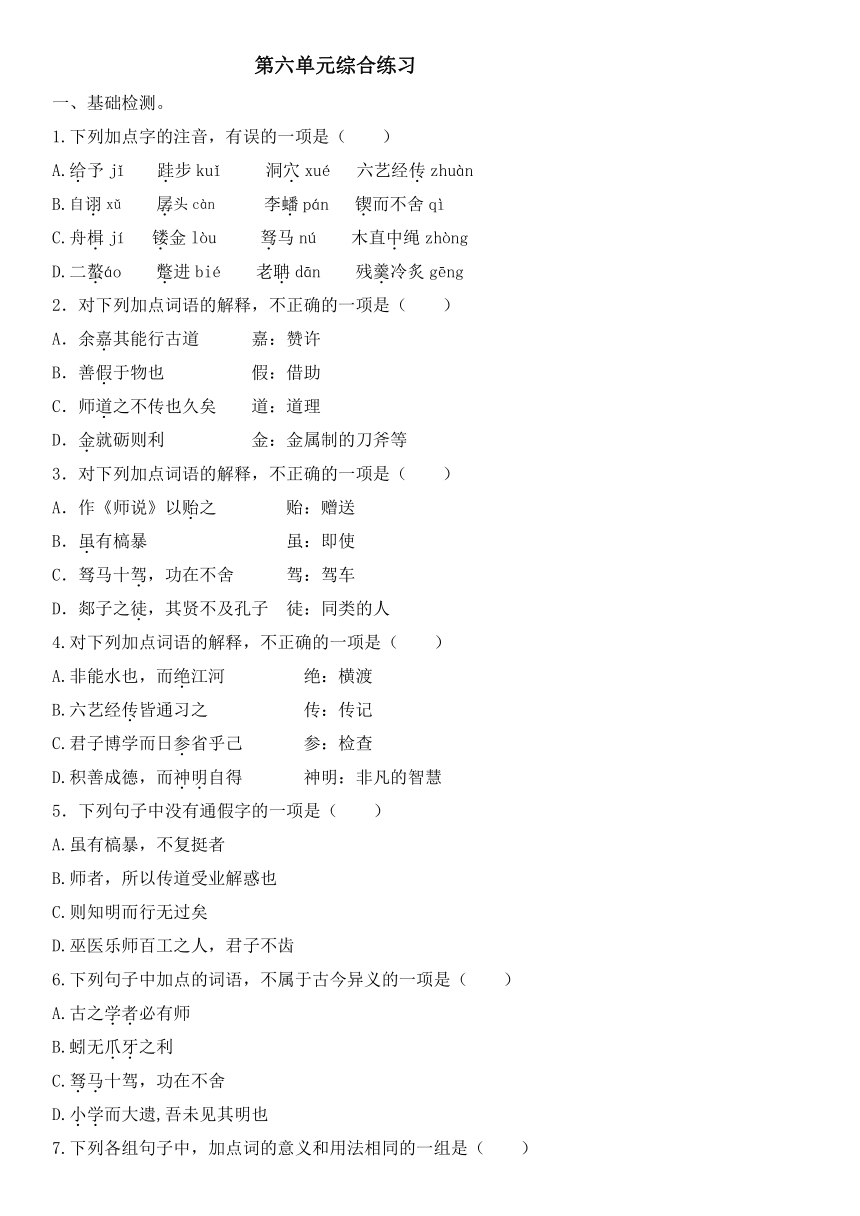

第六单元综合练习 2022—2023学年统编版高中语文必修上册(含答案)

文档属性

| 名称 | 第六单元综合练习 2022—2023学年统编版高中语文必修上册(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-25 10:31:49 | ||

图片预览

文档简介

第六单元综合练习

基础检测。

1.下列加点字的注音,有误的一项是( )

A.给予jǐ 跬步kuǐ 洞穴xué 六艺经传zhuàn

B.自诩xǔ 孱头càn 李蟠pán 锲而不舍qì

C.舟楫jí 镂金lòu 驽马nú 木直中绳zhòng

D.二螯áo 蹩进bié 老聃dān 残羹冷炙gēng

2.对下列加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.余嘉其能行古道 嘉:赞许

B.善假于物也 假:借助

C.师道之不传也久矣 道:道理

D.金就砺则利 金:金属制的刀斧等

3.对下列加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.作《师说》以贻之 贻:赠送

B.虽有槁暴 虽:即使

C.驽马十驾,功在不舍 驾:驾车

D.郯子之徒,其贤不及孔子 徒:同类的人

4.对下列加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.非能水也,而绝江河 绝:横渡

B.六艺经传皆通习之 传:传记

C.君子博学而日参省乎己 参:检查

D.积善成德,而神明自得 神明:非凡的智慧

5.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.虽有槁暴,不复挺者

B.师者,所以传道受业解惑也

C.则知明而行无过矣

D.巫医乐师百工之人,君子不齿

6.下列句子中加点的词语,不属于古今异义的一项是( )

A.古之学者必有师

B.蚓无爪牙之利

C.驽马十驾,功在不舍

D.小学而大遗,吾未见其明也

7.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.人非生而知之者 蟹六跪而二螯

B.师道之不传也久矣 蚓无爪牙之利

C.不拘于时,学于余 而耻学于师

D.其皆出于此乎 夫庸知其年之先后生于吾乎

8.下列各组句子中,加点词的活用不同类的一项是( )

A.輮以为轮,其曲中规 积善成德,而神明自得

B.而耻学于师 吾从而师之

C.假舟楫者,非能水也 其下圣人也亦远矣

D.小学而大遗 故木受绳则直

9.下面关于文学常识的表述,不正确的一项是( )

A.荀子,名况,战国后期赵国人,我国古代著名的思想家、教育家,先秦儒家最后的代表,朴素唯物主义思想的集大成者。他主张性恶论,特别强调教育的作用。

B.鲁迅,原名周树人,现代伟大的文学家,新文学的奠基人。小说集有《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文诗集有《朝花夕拾》《野草》。《拿来主义》选自《且介亭杂文》。

C.赫尔曼·黑塞,德国作家,诗人。被称为“德国浪漫派最后一个骑士”。1946年获诺贝尔文学奖。代表作有诗集《浪漫之歌》,散文集《午夜后一小时》,小说《荒原狼》《彼得·卡门青》等。

D.韩愈,字退之,唐代河南河阳人,文学家,思想家。唐代古文运动的倡导者。苏轼称他“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家”之首。

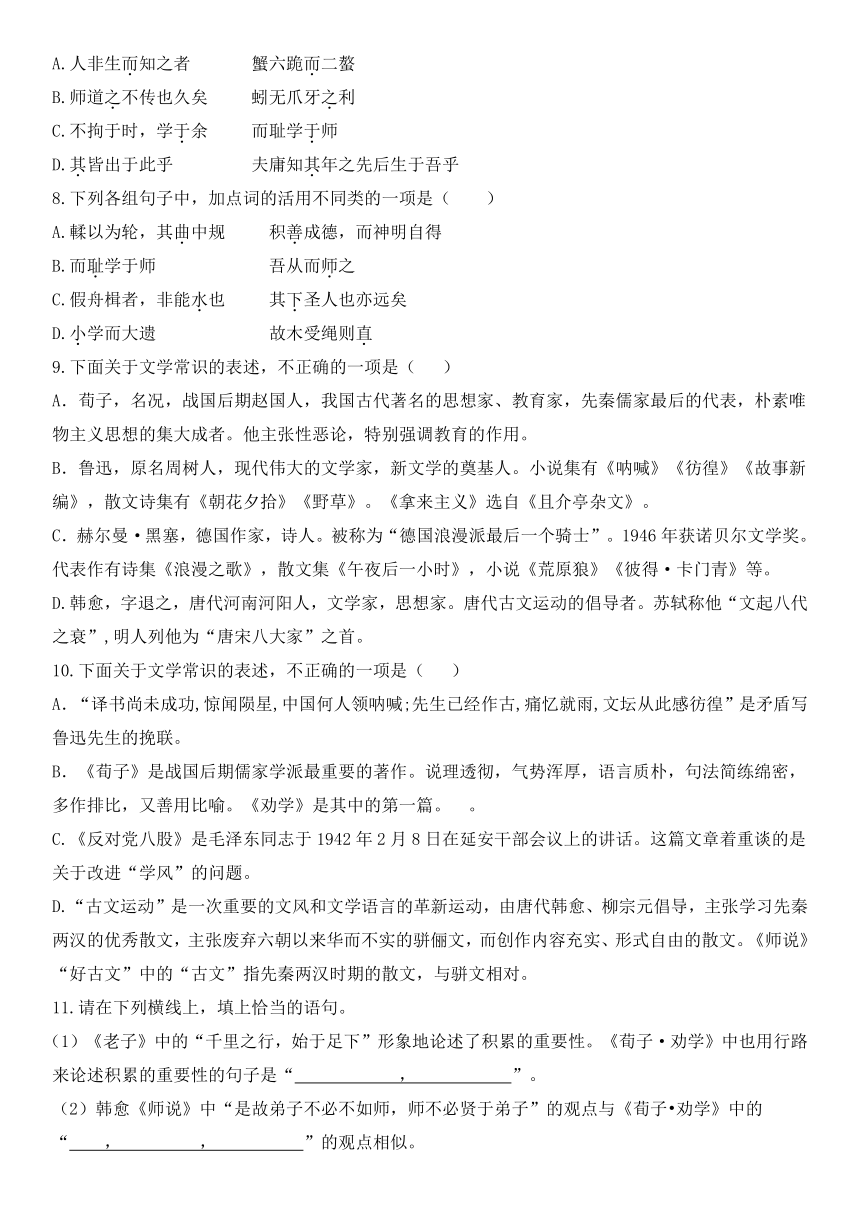

10.下面关于文学常识的表述,不正确的一项是( )

A.“译书尚未成功,惊闻陨星,中国何人领呐喊;先生已经作古,痛忆就雨,文坛从此感彷徨”是矛盾写鲁迅先生的挽联。

B.《荀子》是战国后期儒家学派最重要的著作。说理透彻,气势浑厚,语言质朴,句法简练绵密,多作排比,又善用比喻。《劝学》是其中的第一篇。 。

C.《反对党八股》是毛泽东同志于1942年2月8日在延安干部会议上的讲话。这篇文章着重谈的是关于改进“学风”的问题。

D.“古文运动”是一次重要的文风和文学语言的革新运动,由唐代韩愈、柳宗元倡导,主张学习先秦两汉的优秀散文,主张废弃六朝以来华而不实的骈俪文,而创作内容充实、形式自由的散文。《师说》“好古文”中的“古文”指先秦两汉时期的散文,与骈文相对。

11.请在下列横线上,填上恰当的语句。

(1)《老子》中的“千里之行,始于足下”形象地论述了积累的重要性。《荀子·劝学》中也用行路来论述积累的重要性的句子是“ , ”。

(2)韩愈《师说》中“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的观点与《荀子 劝学》中的“ , , ”的观点相似。

(3)韩愈《师说》和《荀子 劝学》都是开门见山,直接提出中心论点。韩愈《师说》提出“ ”,《荀子 劝学》则提出“ ”。

(4)《荀子·劝学》中,用雕刻从正面设喻,论述如果学习者能做到持之以恒,即使是再艰深的知识也可以学会的句子是“ , ”。

(5)韩愈在《师说》中,从“传道”出发推论从师即是学道,指明择师标准是学道的两句是“ , ”。

(6)《荀子·劝学》中,蚯蚓能“ , ”,是因为用心专一,而螃蟹“ ”是因为用心浮躁。

(7)韩愈在《师说》的开头提出中心论点后,接着用“ , ”指出师的职能作用,作为立论的出发点与依据,从正面申述中心论点。

(8)《荀子·劝学》中“ , ”两句,以劣马的执着为喻,强调为学必须持之以恒。

二、阅读下面的文章,完成后面的问题。

荀子·修身

见善,修然必以自存也;见不善,愀然必以自省也;善在身,介然必以自好也;不善在身,①菑然必以自恶也。故非我而当者,吾师也;是我而当者,吾友也;谄谀我者,吾贼也。故君子隆师而亲友,以致恶其贼;好善无厌,受谏而能诫,虽欲无进,得乎哉 小人反是,致乱,而恶人之非己也;致不肖,而欲人之贤己也;心如虎狼,行如禽兽,而又恶人之贼己也;谄谀者亲,谏诤者疏,修正为笑,至忠为贼,虽欲无灭亡,得乎哉

以善先人者谓之教,以善和人者谓之顺;以不善先人者谓之谄,以不善和人者谓之谀。是是、非非谓之知,非是、是非谓之愚。伤良曰谗,害良曰贼。是谓是、非谓非曰直。趣舍无定谓之无常,保利弃义谓之至贼。

志意修则骄富贵,道义重则轻王公;内省而外物轻矣。传曰:“君子役物,小人役于物。”此之谓矣。身劳而心安,为之;利少而义多,为之;事乱君而通,不如事穷君而顺焉。故良农不为水旱不耕,良贾不为折阅②不市,士君子不为贫穷怠乎道。

夫骥一日而千里,驽马十驾则亦及之矣。故跬步而不休,跛鳖千里;累土而不辍,丘山崇③成;厌④其源,开其渎,江河可竭;一进一退,一左一右,六骥不致。彼人之才性之相县也,岂若跛鳖之与六骥足哉 然而跛鳖致之,六骥不致,是无他故焉,或为之、或不为尔!道虽迩,不行不至;事虽小,不为不成。其为人也多暇日者,其出人不远矣。

(选自《荀子·修身》,有删改)

【注】①菑:通“灾”,然,指灾害在身的样子。②折阅:亏损。③崇:通“终”。④厌:堵塞。

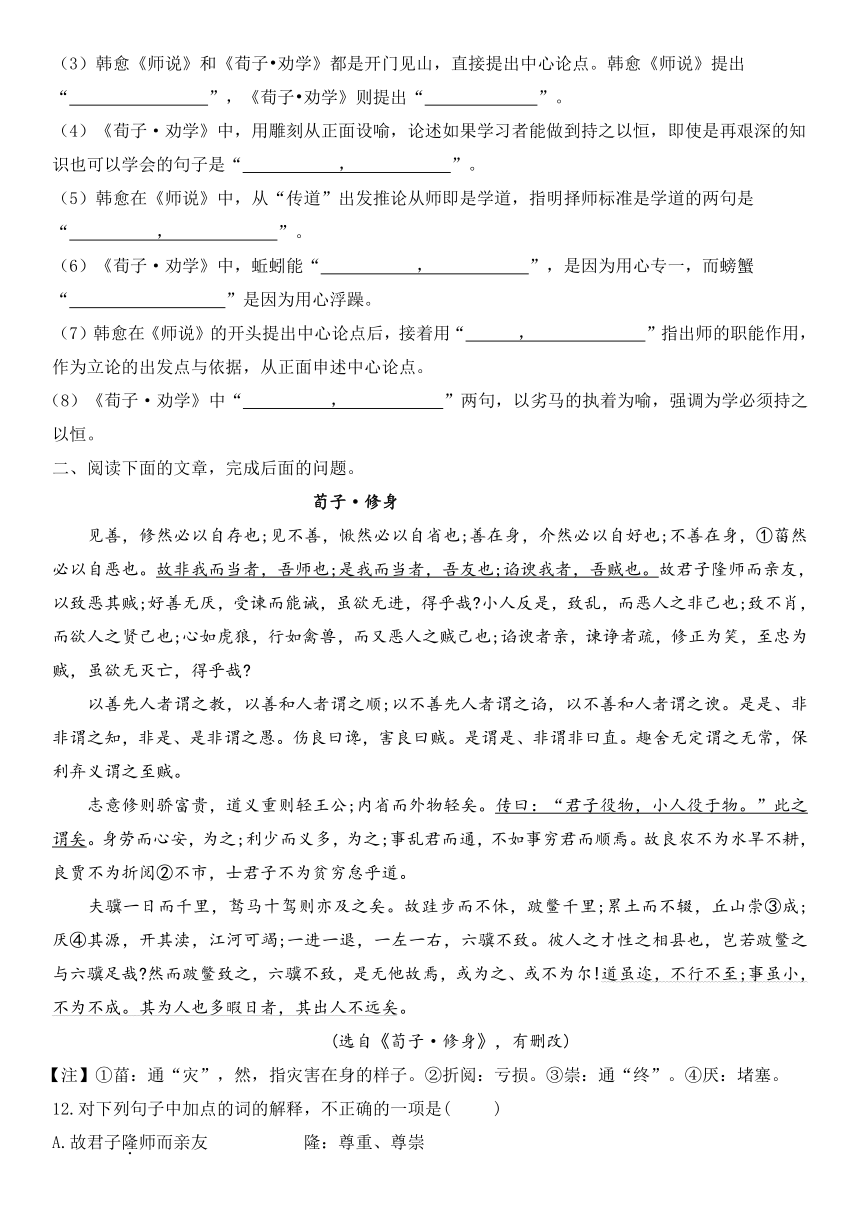

12.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.故君子隆师而亲友 隆:尊重、尊崇

B.好善无厌,受谏而能诫 厌:满足

C.不如事穷君而顺焉 穷:贫穷

D.彼人之才性之相县也 县:同“悬“,悬殊。

13.下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )

A.而欲人之贤己也 则知明而行无过矣

B.而又恶人之贼己也 欲人之无惑也难矣

C.是我而当者,吾友也 师道之不传也久矣

D.其出人不远矣 其可怪也欤

14.文中画波浪线的句子,断句最合理的一项是( )

A.道虽迩不/行不至/事虽小不为/不成其为人也/多暇日者/其出人不远矣

B.道虽迩不行/不至事虽小/不为不成/其为人也/多暇日者/其出人不远矣

C.道虽迩/不行不至/事虽小/不为不成/其为人也多暇日者/其出人不远矣

D.道虽迩/不行不至/事虽小不为/不成其为人也/多暇日者/其出人不远矣

15.以下各组句子中,全都属于对君子“修身”的表述的一组是( )

①见善,修然必以自存也 ②见不善,愀然必以自省也

③致不肖,而欲人之贤己也 ④身劳而心安,为之

⑤良贾不为折阅不市 ⑥夫骥一日而千里

A.①③⑥ B.①②④ C.②④⑤ D.③⑤⑥

16.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.荀子对“见善”与“见不善”所持的态度,与《论语》中的名句“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”所表达的道理是一致的。

B.肯定正确的(言行)、否定错误的(言行)叫做明智,否定正确的(言行)、肯定错误的(言行)叫做愚蠢。

C.修身的人修炼自己的意志品质,就能傲视富贵,把道义看得重,就能藐视王公;内心醒明,那么身外之物就微不足道了。

D.一步半步地走个不停,瘸了腿的鳖也能走到千里之外。一会儿前进一会儿后退,一会儿向左一会儿向右,一日能行千里的六骥却不能到达。这是“做”和“不做”的不同。修身也应像瘸了腿的鳖一样,贵在行动。

17.请把上面文言文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)故非我而当者,吾师也;是我而当者,吾友也;谄谀我者,吾贼也。

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

(2)传曰:“君子役物,小人役于物。”此之谓矣。

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

三、阅读下面的文字,完成后面的问题。

鲁迅杂文及“鲁迅风”(节选)

中国散文的集大成者和最高成就,是鲁迅的杂文。它包容了“人生派”散文的所有思想内容,并纯化、深化了它们;它汇聚了人生派散文艺术的全部神采,并发展、美化了它们;它超越了“浪漫派”散文的思想境界与美学境界,又吸收、精炼了它的积极成果。它是一座让人景仰的艺术高山,荟萃了万树千花,涵纳了无尽的精神宝藏。它是一望无际的浩瀚大海,融汇了千水百川,消融了古今中外人类各种杰出艺术的精华。

有人说,中国的历史有一半在鲁迅的杂文中,这不算夸张,相反还过于狭隘。如果用“文学是生活的反映”这一定律来衡量;我们可以发现,鲁迅的杂文不仅涉及了中国历史的方方面面,透视了中国政治文化、意识文化的本质,而且涵盖了20世纪初至30年代中国社会历史的走向与心理走向。鲁迅的杂文以百科全书的规模,全方位地接纳了当时中国现实的所有条目,并将这些条目的论述,与历史上形形色色的政治斗争、思想较量、宗教风潮结合起来,与历史上各类人物、各种心态结合起来,构成了融古今于一体的宏伟格局。这正是鲁迅杂文“史诗”的品格。

当然,仅仅说鲁迅的杂文具有史诗的品格是不够的,因为,文学毕竟是人学,是人的思想、情感、意志的形象记录。鲁迅的杂文作为伟大的艺术品,历来重视写人,他论人的杂文和写人的名篇都以最显然的事实说明了鲁迅杂文的人学品质,显示着鲁迅杂文在写人、论人中所达到的崇高艺术境界。

鲁迅不仅以自我为基点观察人、反映人的思想、感情、生活,谈论人的意志、人格、道德,而且也内敛于自我,深入、坦诚地抒发自己的感情,“表现自我”。他的杂文的艺术实践表明,他不仅把握了“文学是心灵的表现”这一文学定律的艺术神采,而且将这种“表现”的功能发挥到了炉火纯青的程度。仅以《华盖集续编》中的《记念刘和珍君》为例,即可以一斑而窥其全部神采了。面对被反动派杀害的烈士遗体和“学者文人”的阴险论调,鲁迅心中翻江倒海,他那沉郁顿挫的笔调自然而然地流露出了这样的警句:“我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉,以我的最大的哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。”这里表露的情感已非一般的抒情可比,也非一般的“表现”所为,它的精粹、博大、深邃,既是热血与情感凝成的块垒,又是人生哲理铸造成的魂灵,它最刻切地镜映出了鲁迅伟大、敏感、丰富的内心世界,也最生动地显示了鲁迅运用艺术表现情感的精湛手笔。艺术表现情感的形象性、具体性、典型性,这里的“表现”已囊括殆尽;抒情讲究的美感、动感、质感,在这里也已形神具备。“出离”显示的动感与形象性,“深味”体现的质感与具体性,“浓黑的悲凉”表明的典型性与美感所组成的艺术境界,当我们的审美触角与之接触时,也不能不钦佩这“表现”的峭拔、杰出,即使按“表现论”的最高标准来衡量,鲁迅这些杂文的境界也是最高的。

所以我们认定:鲁迅的杂文是中国现代散文中的“人生派”与“浪漫派”的集大成者。

18.下列对原文的理解,不准确的一项是( )

A.本文把鲁迅的杂文比喻为“高山”、“大海”,认为鲁迅的杂文具有史诗的品格。

B.鲁迅的杂文能够遵循文学创作的规律,注重描写、刻画人物,并有着崇高的艺术成就。

C.鲁迅的“内敛于自我”,表现在杂文创作上是抨击敌人强于抒发内心情感。

D.本文的主体部分采用层进式结构,前面的论点是后面论点的逻辑起点,后面的论点又是前面论点的逻辑上的必然结论。

19.作者认为“中国的历史有一半在鲁迅的杂文中”的说法“过于狭隘”,理由是什么?

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

20.请结合上下文,理解“当我们的审美触角与之接触时,也不能不钦佩这‘表现’的峭拔、杰出”这句话的内涵。

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

21.请结合全文,概括说明鲁迅在杂文创作中遵循了哪些创作规律?

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

22.本文最后得出结论:鲁迅杂文是中国现代散文中“人生派”与“浪漫派”的集大成者。文章是从哪些角度表现鲁迅杂文具备这两大文学流派基本特性的?

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

第六单元综合练习答案

一、

1.B 锲而不舍qiè

2.C 道:风尚

3.C 驾:马拉车一天所走的路程叫“一驾”

4.B 传:古代解释经书的著作。

5.D A项,“有”同“又”;B项,“受”同“授”;C项,“知”同“智”。

6.C A项,学者:古义指求学的人;今义指有学问的人。B项,古义:爪子和牙齿。今义:坏人的党羽、帮凶。D项,“小学”古义为“小的方面学习”,今义为“对儿童、少年实施初等教育的学校”。

7.C C项,都是介词,向;A项,连词,表承接/连词,表并行列;B项,主谓间取消句子独立性/定语后置的标志;D项,语气副词,表猜测,大概/代词,他。

8.D D项,形容词作名词/形容词用作动词;A项,都是形容词活用作名词;B项,都是意动用法;C项,都是名词活用作动词。

9.B 《朝花夕拾》是散文集。

10.C 《反对党八股》着重谈的是关于改进“文风”的问题。

11.(1)《老子》中的“千里之行,始于足下”形象地论述了积累的重要性。《荀子·劝学》中也用行路来论述积累的重要性的句子是“故不积跬步,无以至千里”。

(2)韩愈《师说》中“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的观点与《荀子 劝学》中的“青,取之于蓝,而青于蓝”的观点相似。

(3)韩愈《师说》和《荀子 劝学》都是开门见山,直接提出中心论点。韩愈《师说》提出“古之学者必有师”,《荀子 劝学》则提出“学不可以已”。

(4)《荀子·劝学》中,用雕刻从正面设喻,论述如果学习者能做到持之以恒,即使是再艰深的知识也可以学会的句子是“锲而不舍,金石可镂”。

(5)韩愈在《师说》中,从“传道”出发推论从师即是学道,指明择师标准是学道的两句是“道之所存,师之所存也”。

(6)《荀子·劝学》中,蚯蚓能“上食埃土,下饮黄泉”,是因为用心专一,而螃蟹“非蛇鳝之穴无可寄托者”是因为用心浮躁。

(7)韩愈在《师说》的开头提出中心论点后,接着用“师者,所以传道受业解惑也”指出师的职能作用,作为立论的出发点与依据,从正面申述中心论点。

(8)《荀子·劝学》中“驽马十驾,功在不舍”两句,以劣马的执着为喻,强调为学必须持之以恒。

二、

12.C 穷:困厄,处境困难

13.B B项,都是助词,取消句子独立性;A项,连词,表转折关系/连词,表递进关系;C项,语气词,表判断/语气词,表句子中间的停顿;D项,代词,他们/语气副词,加强反问语气。

14.C

15. B ③是小人不修身的做法,⑤贾人非“君子”,⑥从反面举例。

16.C “志意修则骄富贵”中的“修”意思是“美好”而不是“修身、修炼”。

17.(1)所以指出我的缺点而批评又恰当的人,就是我的老师;肯定我,而赞赏又恰当的人,就是我的朋友;阿谀奉承我的人,就是害我的人。

(2)古书上说:“君子役使外物,小人被外物所役使。”说的就是这个道理啊。

参考译文:

看到善良的行为,一定一丝不苟地拿它来对照自己;看到不好的行为,一定心怀恐惧地拿它来反省自己;善良的品行在自己身上,一定因此坚定不移地爱好自己;不良的品行在自己身上,一定像有灾祸一样似地厌恶自己。所以君子尊重老师,亲近朋友,而极端痛恨那些谄媚自己的贼人。追求好的德行永远不满足,受到劝告能够警惕,这样即使不想进步,可能吗?小人则与此相反,自己极其昏乱,却还憎恨别人指出自己的过失;自己极其无能,却要别人说自己贤能;自己的心地像虎、狼,行为像禽兽,却又恨别人指出其罪恶;对阿谀奉承自己的就亲近,对规劝自己改正错误的就疏远,把善良正直的话当作对自己的讥笑,把极端忠诚的行为看成是对自己的戕害,这样的人即使想不灭亡,可能么?

用善良的言行来引导别人的叫做教导,用善良的言行来附和别人的叫做顺应;用不良的言行来引导别人的叫做谄媚,用不良的言行来附和别人的叫做阿谀。肯定正确的(言行)、否定错误的(言行)叫做明智,否定正确的(言行),肯定错误的(言行)叫做愚蠢。中伤贤良叫做谗毁,陷害贤良叫做残害。对的就说对、错的就说错叫做正直。取舍没有个定规叫做反复无常,为了保住利益而背信弃义的叫做大贼。

志向美好就能傲视富贵,把道义看得重就能藐视王公;内心醒明,那么身外之物就微不足道了。古书上说:“君子役使外物,小人被外物所役使。”说的就是这个道理啊。身体劳累而心安理得的事,就做它;利益少而道义多的事,就做它;侍奉昏乱的君主而显贵,不如侍奉陷于困境的君主而顺行道义。所以优秀的农夫不因为遭到水灾旱灾就不耕种,优秀的商人不因为亏损而不做买卖,有志操和学问的人不因为贫穷困厄而怠慢道义。

骏马一天能跑千里,劣马走十天也就能达到了。所以一步半步地走个不停,瘸了腿的甲鱼也能走到千里之外;堆积泥土不中断,土山终究能堆成;塞住那水源,开通那沟渠,那么长江黄河也会枯竭;一会儿前进一会儿后退,一会儿向左一会儿向右,就是六匹骏马拉车也不能到达目的地。各人的资质悬殊,哪会像瘸了腿的甲鱼和六匹骏马之间那样大呢?然而,瘸了腿的甲鱼能够到达,六匹骏马却不能到达,这没有其他的缘故啊,有的去做、有的不去做罢了!路程即使很近,但不走就不能到达;事情即使很小,但不做就不能成功。那些活在世上而闲荡的时间很多的人,他们即使能超出别人,也决不会很远的。

三、

18.C 鲁迅的“内敛于自我”,指深入、坦诚地抒发自己的感情,“表现自我”。

19.(1)鲁迅杂文的内容涉及了中国历史的方方面面,透视了中国政治文化、意识文化的本质。(2)鲁迅的杂文涵盖了20世纪初至30年代中国社会历史的走向和心理动向。

20.这是对鲁迅用艺术表现情感的手法的评价,鲁迅的杂文在艺术表现情感方面完全具备了形象性、具体性、典型性,并形神兼备的表现了抒情所讲究的美感、动感和质感,从而达到了杂文的最高境界。

21.鲁迅在杂文创作中遵循了“文学是生活的反映”、“文学是人学”、“文学是心灵的表现”这些创作规律。

22.(1)“史诗”的品格和人学本质为“人生派”集大成而设。

(2)抒写情感,表现自我为“浪漫派”集大成而设。

基础检测。

1.下列加点字的注音,有误的一项是( )

A.给予jǐ 跬步kuǐ 洞穴xué 六艺经传zhuàn

B.自诩xǔ 孱头càn 李蟠pán 锲而不舍qì

C.舟楫jí 镂金lòu 驽马nú 木直中绳zhòng

D.二螯áo 蹩进bié 老聃dān 残羹冷炙gēng

2.对下列加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.余嘉其能行古道 嘉:赞许

B.善假于物也 假:借助

C.师道之不传也久矣 道:道理

D.金就砺则利 金:金属制的刀斧等

3.对下列加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.作《师说》以贻之 贻:赠送

B.虽有槁暴 虽:即使

C.驽马十驾,功在不舍 驾:驾车

D.郯子之徒,其贤不及孔子 徒:同类的人

4.对下列加点词语的解释,不正确的一项是( )

A.非能水也,而绝江河 绝:横渡

B.六艺经传皆通习之 传:传记

C.君子博学而日参省乎己 参:检查

D.积善成德,而神明自得 神明:非凡的智慧

5.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.虽有槁暴,不复挺者

B.师者,所以传道受业解惑也

C.则知明而行无过矣

D.巫医乐师百工之人,君子不齿

6.下列句子中加点的词语,不属于古今异义的一项是( )

A.古之学者必有师

B.蚓无爪牙之利

C.驽马十驾,功在不舍

D.小学而大遗,吾未见其明也

7.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.人非生而知之者 蟹六跪而二螯

B.师道之不传也久矣 蚓无爪牙之利

C.不拘于时,学于余 而耻学于师

D.其皆出于此乎 夫庸知其年之先后生于吾乎

8.下列各组句子中,加点词的活用不同类的一项是( )

A.輮以为轮,其曲中规 积善成德,而神明自得

B.而耻学于师 吾从而师之

C.假舟楫者,非能水也 其下圣人也亦远矣

D.小学而大遗 故木受绳则直

9.下面关于文学常识的表述,不正确的一项是( )

A.荀子,名况,战国后期赵国人,我国古代著名的思想家、教育家,先秦儒家最后的代表,朴素唯物主义思想的集大成者。他主张性恶论,特别强调教育的作用。

B.鲁迅,原名周树人,现代伟大的文学家,新文学的奠基人。小说集有《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文诗集有《朝花夕拾》《野草》。《拿来主义》选自《且介亭杂文》。

C.赫尔曼·黑塞,德国作家,诗人。被称为“德国浪漫派最后一个骑士”。1946年获诺贝尔文学奖。代表作有诗集《浪漫之歌》,散文集《午夜后一小时》,小说《荒原狼》《彼得·卡门青》等。

D.韩愈,字退之,唐代河南河阳人,文学家,思想家。唐代古文运动的倡导者。苏轼称他“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家”之首。

10.下面关于文学常识的表述,不正确的一项是( )

A.“译书尚未成功,惊闻陨星,中国何人领呐喊;先生已经作古,痛忆就雨,文坛从此感彷徨”是矛盾写鲁迅先生的挽联。

B.《荀子》是战国后期儒家学派最重要的著作。说理透彻,气势浑厚,语言质朴,句法简练绵密,多作排比,又善用比喻。《劝学》是其中的第一篇。 。

C.《反对党八股》是毛泽东同志于1942年2月8日在延安干部会议上的讲话。这篇文章着重谈的是关于改进“学风”的问题。

D.“古文运动”是一次重要的文风和文学语言的革新运动,由唐代韩愈、柳宗元倡导,主张学习先秦两汉的优秀散文,主张废弃六朝以来华而不实的骈俪文,而创作内容充实、形式自由的散文。《师说》“好古文”中的“古文”指先秦两汉时期的散文,与骈文相对。

11.请在下列横线上,填上恰当的语句。

(1)《老子》中的“千里之行,始于足下”形象地论述了积累的重要性。《荀子·劝学》中也用行路来论述积累的重要性的句子是“ , ”。

(2)韩愈《师说》中“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的观点与《荀子 劝学》中的“ , , ”的观点相似。

(3)韩愈《师说》和《荀子 劝学》都是开门见山,直接提出中心论点。韩愈《师说》提出“ ”,《荀子 劝学》则提出“ ”。

(4)《荀子·劝学》中,用雕刻从正面设喻,论述如果学习者能做到持之以恒,即使是再艰深的知识也可以学会的句子是“ , ”。

(5)韩愈在《师说》中,从“传道”出发推论从师即是学道,指明择师标准是学道的两句是“ , ”。

(6)《荀子·劝学》中,蚯蚓能“ , ”,是因为用心专一,而螃蟹“ ”是因为用心浮躁。

(7)韩愈在《师说》的开头提出中心论点后,接着用“ , ”指出师的职能作用,作为立论的出发点与依据,从正面申述中心论点。

(8)《荀子·劝学》中“ , ”两句,以劣马的执着为喻,强调为学必须持之以恒。

二、阅读下面的文章,完成后面的问题。

荀子·修身

见善,修然必以自存也;见不善,愀然必以自省也;善在身,介然必以自好也;不善在身,①菑然必以自恶也。故非我而当者,吾师也;是我而当者,吾友也;谄谀我者,吾贼也。故君子隆师而亲友,以致恶其贼;好善无厌,受谏而能诫,虽欲无进,得乎哉 小人反是,致乱,而恶人之非己也;致不肖,而欲人之贤己也;心如虎狼,行如禽兽,而又恶人之贼己也;谄谀者亲,谏诤者疏,修正为笑,至忠为贼,虽欲无灭亡,得乎哉

以善先人者谓之教,以善和人者谓之顺;以不善先人者谓之谄,以不善和人者谓之谀。是是、非非谓之知,非是、是非谓之愚。伤良曰谗,害良曰贼。是谓是、非谓非曰直。趣舍无定谓之无常,保利弃义谓之至贼。

志意修则骄富贵,道义重则轻王公;内省而外物轻矣。传曰:“君子役物,小人役于物。”此之谓矣。身劳而心安,为之;利少而义多,为之;事乱君而通,不如事穷君而顺焉。故良农不为水旱不耕,良贾不为折阅②不市,士君子不为贫穷怠乎道。

夫骥一日而千里,驽马十驾则亦及之矣。故跬步而不休,跛鳖千里;累土而不辍,丘山崇③成;厌④其源,开其渎,江河可竭;一进一退,一左一右,六骥不致。彼人之才性之相县也,岂若跛鳖之与六骥足哉 然而跛鳖致之,六骥不致,是无他故焉,或为之、或不为尔!道虽迩,不行不至;事虽小,不为不成。其为人也多暇日者,其出人不远矣。

(选自《荀子·修身》,有删改)

【注】①菑:通“灾”,然,指灾害在身的样子。②折阅:亏损。③崇:通“终”。④厌:堵塞。

12.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.故君子隆师而亲友 隆:尊重、尊崇

B.好善无厌,受谏而能诫 厌:满足

C.不如事穷君而顺焉 穷:贫穷

D.彼人之才性之相县也 县:同“悬“,悬殊。

13.下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )

A.而欲人之贤己也 则知明而行无过矣

B.而又恶人之贼己也 欲人之无惑也难矣

C.是我而当者,吾友也 师道之不传也久矣

D.其出人不远矣 其可怪也欤

14.文中画波浪线的句子,断句最合理的一项是( )

A.道虽迩不/行不至/事虽小不为/不成其为人也/多暇日者/其出人不远矣

B.道虽迩不行/不至事虽小/不为不成/其为人也/多暇日者/其出人不远矣

C.道虽迩/不行不至/事虽小/不为不成/其为人也多暇日者/其出人不远矣

D.道虽迩/不行不至/事虽小不为/不成其为人也/多暇日者/其出人不远矣

15.以下各组句子中,全都属于对君子“修身”的表述的一组是( )

①见善,修然必以自存也 ②见不善,愀然必以自省也

③致不肖,而欲人之贤己也 ④身劳而心安,为之

⑤良贾不为折阅不市 ⑥夫骥一日而千里

A.①③⑥ B.①②④ C.②④⑤ D.③⑤⑥

16.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.荀子对“见善”与“见不善”所持的态度,与《论语》中的名句“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”所表达的道理是一致的。

B.肯定正确的(言行)、否定错误的(言行)叫做明智,否定正确的(言行)、肯定错误的(言行)叫做愚蠢。

C.修身的人修炼自己的意志品质,就能傲视富贵,把道义看得重,就能藐视王公;内心醒明,那么身外之物就微不足道了。

D.一步半步地走个不停,瘸了腿的鳖也能走到千里之外。一会儿前进一会儿后退,一会儿向左一会儿向右,一日能行千里的六骥却不能到达。这是“做”和“不做”的不同。修身也应像瘸了腿的鳖一样,贵在行动。

17.请把上面文言文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)故非我而当者,吾师也;是我而当者,吾友也;谄谀我者,吾贼也。

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

(2)传曰:“君子役物,小人役于物。”此之谓矣。

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

三、阅读下面的文字,完成后面的问题。

鲁迅杂文及“鲁迅风”(节选)

中国散文的集大成者和最高成就,是鲁迅的杂文。它包容了“人生派”散文的所有思想内容,并纯化、深化了它们;它汇聚了人生派散文艺术的全部神采,并发展、美化了它们;它超越了“浪漫派”散文的思想境界与美学境界,又吸收、精炼了它的积极成果。它是一座让人景仰的艺术高山,荟萃了万树千花,涵纳了无尽的精神宝藏。它是一望无际的浩瀚大海,融汇了千水百川,消融了古今中外人类各种杰出艺术的精华。

有人说,中国的历史有一半在鲁迅的杂文中,这不算夸张,相反还过于狭隘。如果用“文学是生活的反映”这一定律来衡量;我们可以发现,鲁迅的杂文不仅涉及了中国历史的方方面面,透视了中国政治文化、意识文化的本质,而且涵盖了20世纪初至30年代中国社会历史的走向与心理走向。鲁迅的杂文以百科全书的规模,全方位地接纳了当时中国现实的所有条目,并将这些条目的论述,与历史上形形色色的政治斗争、思想较量、宗教风潮结合起来,与历史上各类人物、各种心态结合起来,构成了融古今于一体的宏伟格局。这正是鲁迅杂文“史诗”的品格。

当然,仅仅说鲁迅的杂文具有史诗的品格是不够的,因为,文学毕竟是人学,是人的思想、情感、意志的形象记录。鲁迅的杂文作为伟大的艺术品,历来重视写人,他论人的杂文和写人的名篇都以最显然的事实说明了鲁迅杂文的人学品质,显示着鲁迅杂文在写人、论人中所达到的崇高艺术境界。

鲁迅不仅以自我为基点观察人、反映人的思想、感情、生活,谈论人的意志、人格、道德,而且也内敛于自我,深入、坦诚地抒发自己的感情,“表现自我”。他的杂文的艺术实践表明,他不仅把握了“文学是心灵的表现”这一文学定律的艺术神采,而且将这种“表现”的功能发挥到了炉火纯青的程度。仅以《华盖集续编》中的《记念刘和珍君》为例,即可以一斑而窥其全部神采了。面对被反动派杀害的烈士遗体和“学者文人”的阴险论调,鲁迅心中翻江倒海,他那沉郁顿挫的笔调自然而然地流露出了这样的警句:“我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉,以我的最大的哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。”这里表露的情感已非一般的抒情可比,也非一般的“表现”所为,它的精粹、博大、深邃,既是热血与情感凝成的块垒,又是人生哲理铸造成的魂灵,它最刻切地镜映出了鲁迅伟大、敏感、丰富的内心世界,也最生动地显示了鲁迅运用艺术表现情感的精湛手笔。艺术表现情感的形象性、具体性、典型性,这里的“表现”已囊括殆尽;抒情讲究的美感、动感、质感,在这里也已形神具备。“出离”显示的动感与形象性,“深味”体现的质感与具体性,“浓黑的悲凉”表明的典型性与美感所组成的艺术境界,当我们的审美触角与之接触时,也不能不钦佩这“表现”的峭拔、杰出,即使按“表现论”的最高标准来衡量,鲁迅这些杂文的境界也是最高的。

所以我们认定:鲁迅的杂文是中国现代散文中的“人生派”与“浪漫派”的集大成者。

18.下列对原文的理解,不准确的一项是( )

A.本文把鲁迅的杂文比喻为“高山”、“大海”,认为鲁迅的杂文具有史诗的品格。

B.鲁迅的杂文能够遵循文学创作的规律,注重描写、刻画人物,并有着崇高的艺术成就。

C.鲁迅的“内敛于自我”,表现在杂文创作上是抨击敌人强于抒发内心情感。

D.本文的主体部分采用层进式结构,前面的论点是后面论点的逻辑起点,后面的论点又是前面论点的逻辑上的必然结论。

19.作者认为“中国的历史有一半在鲁迅的杂文中”的说法“过于狭隘”,理由是什么?

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

20.请结合上下文,理解“当我们的审美触角与之接触时,也不能不钦佩这‘表现’的峭拔、杰出”这句话的内涵。

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

21.请结合全文,概括说明鲁迅在杂文创作中遵循了哪些创作规律?

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

22.本文最后得出结论:鲁迅杂文是中国现代散文中“人生派”与“浪漫派”的集大成者。文章是从哪些角度表现鲁迅杂文具备这两大文学流派基本特性的?

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

第六单元综合练习答案

一、

1.B 锲而不舍qiè

2.C 道:风尚

3.C 驾:马拉车一天所走的路程叫“一驾”

4.B 传:古代解释经书的著作。

5.D A项,“有”同“又”;B项,“受”同“授”;C项,“知”同“智”。

6.C A项,学者:古义指求学的人;今义指有学问的人。B项,古义:爪子和牙齿。今义:坏人的党羽、帮凶。D项,“小学”古义为“小的方面学习”,今义为“对儿童、少年实施初等教育的学校”。

7.C C项,都是介词,向;A项,连词,表承接/连词,表并行列;B项,主谓间取消句子独立性/定语后置的标志;D项,语气副词,表猜测,大概/代词,他。

8.D D项,形容词作名词/形容词用作动词;A项,都是形容词活用作名词;B项,都是意动用法;C项,都是名词活用作动词。

9.B 《朝花夕拾》是散文集。

10.C 《反对党八股》着重谈的是关于改进“文风”的问题。

11.(1)《老子》中的“千里之行,始于足下”形象地论述了积累的重要性。《荀子·劝学》中也用行路来论述积累的重要性的句子是“故不积跬步,无以至千里”。

(2)韩愈《师说》中“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的观点与《荀子 劝学》中的“青,取之于蓝,而青于蓝”的观点相似。

(3)韩愈《师说》和《荀子 劝学》都是开门见山,直接提出中心论点。韩愈《师说》提出“古之学者必有师”,《荀子 劝学》则提出“学不可以已”。

(4)《荀子·劝学》中,用雕刻从正面设喻,论述如果学习者能做到持之以恒,即使是再艰深的知识也可以学会的句子是“锲而不舍,金石可镂”。

(5)韩愈在《师说》中,从“传道”出发推论从师即是学道,指明择师标准是学道的两句是“道之所存,师之所存也”。

(6)《荀子·劝学》中,蚯蚓能“上食埃土,下饮黄泉”,是因为用心专一,而螃蟹“非蛇鳝之穴无可寄托者”是因为用心浮躁。

(7)韩愈在《师说》的开头提出中心论点后,接着用“师者,所以传道受业解惑也”指出师的职能作用,作为立论的出发点与依据,从正面申述中心论点。

(8)《荀子·劝学》中“驽马十驾,功在不舍”两句,以劣马的执着为喻,强调为学必须持之以恒。

二、

12.C 穷:困厄,处境困难

13.B B项,都是助词,取消句子独立性;A项,连词,表转折关系/连词,表递进关系;C项,语气词,表判断/语气词,表句子中间的停顿;D项,代词,他们/语气副词,加强反问语气。

14.C

15. B ③是小人不修身的做法,⑤贾人非“君子”,⑥从反面举例。

16.C “志意修则骄富贵”中的“修”意思是“美好”而不是“修身、修炼”。

17.(1)所以指出我的缺点而批评又恰当的人,就是我的老师;肯定我,而赞赏又恰当的人,就是我的朋友;阿谀奉承我的人,就是害我的人。

(2)古书上说:“君子役使外物,小人被外物所役使。”说的就是这个道理啊。

参考译文:

看到善良的行为,一定一丝不苟地拿它来对照自己;看到不好的行为,一定心怀恐惧地拿它来反省自己;善良的品行在自己身上,一定因此坚定不移地爱好自己;不良的品行在自己身上,一定像有灾祸一样似地厌恶自己。所以君子尊重老师,亲近朋友,而极端痛恨那些谄媚自己的贼人。追求好的德行永远不满足,受到劝告能够警惕,这样即使不想进步,可能吗?小人则与此相反,自己极其昏乱,却还憎恨别人指出自己的过失;自己极其无能,却要别人说自己贤能;自己的心地像虎、狼,行为像禽兽,却又恨别人指出其罪恶;对阿谀奉承自己的就亲近,对规劝自己改正错误的就疏远,把善良正直的话当作对自己的讥笑,把极端忠诚的行为看成是对自己的戕害,这样的人即使想不灭亡,可能么?

用善良的言行来引导别人的叫做教导,用善良的言行来附和别人的叫做顺应;用不良的言行来引导别人的叫做谄媚,用不良的言行来附和别人的叫做阿谀。肯定正确的(言行)、否定错误的(言行)叫做明智,否定正确的(言行),肯定错误的(言行)叫做愚蠢。中伤贤良叫做谗毁,陷害贤良叫做残害。对的就说对、错的就说错叫做正直。取舍没有个定规叫做反复无常,为了保住利益而背信弃义的叫做大贼。

志向美好就能傲视富贵,把道义看得重就能藐视王公;内心醒明,那么身外之物就微不足道了。古书上说:“君子役使外物,小人被外物所役使。”说的就是这个道理啊。身体劳累而心安理得的事,就做它;利益少而道义多的事,就做它;侍奉昏乱的君主而显贵,不如侍奉陷于困境的君主而顺行道义。所以优秀的农夫不因为遭到水灾旱灾就不耕种,优秀的商人不因为亏损而不做买卖,有志操和学问的人不因为贫穷困厄而怠慢道义。

骏马一天能跑千里,劣马走十天也就能达到了。所以一步半步地走个不停,瘸了腿的甲鱼也能走到千里之外;堆积泥土不中断,土山终究能堆成;塞住那水源,开通那沟渠,那么长江黄河也会枯竭;一会儿前进一会儿后退,一会儿向左一会儿向右,就是六匹骏马拉车也不能到达目的地。各人的资质悬殊,哪会像瘸了腿的甲鱼和六匹骏马之间那样大呢?然而,瘸了腿的甲鱼能够到达,六匹骏马却不能到达,这没有其他的缘故啊,有的去做、有的不去做罢了!路程即使很近,但不走就不能到达;事情即使很小,但不做就不能成功。那些活在世上而闲荡的时间很多的人,他们即使能超出别人,也决不会很远的。

三、

18.C 鲁迅的“内敛于自我”,指深入、坦诚地抒发自己的感情,“表现自我”。

19.(1)鲁迅杂文的内容涉及了中国历史的方方面面,透视了中国政治文化、意识文化的本质。(2)鲁迅的杂文涵盖了20世纪初至30年代中国社会历史的走向和心理动向。

20.这是对鲁迅用艺术表现情感的手法的评价,鲁迅的杂文在艺术表现情感方面完全具备了形象性、具体性、典型性,并形神兼备的表现了抒情所讲究的美感、动感和质感,从而达到了杂文的最高境界。

21.鲁迅在杂文创作中遵循了“文学是生活的反映”、“文学是人学”、“文学是心灵的表现”这些创作规律。

22.(1)“史诗”的品格和人学本质为“人生派”集大成而设。

(2)抒写情感,表现自我为“浪漫派”集大成而设。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读