高中语文统编版必修上册12《拿来主义》课件(共58张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册12《拿来主义》课件(共58张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 23.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-25 15:30:54 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

1.了解鲁迅。

2.分析本文的论证过程,梳理文章思路与结构;

3.准确理解本文观点,掌握本文论证方法;

4.学习本文,了解鲁迅杂文的语言特点。

学习目标

了解鲁迅

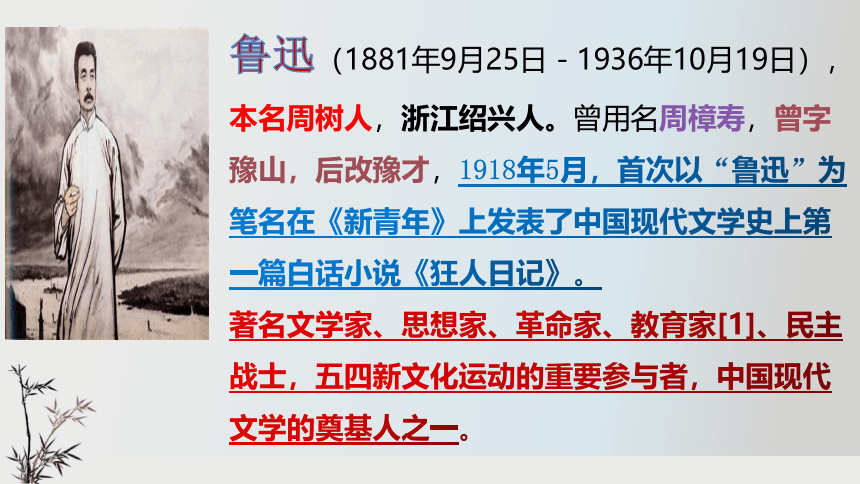

鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),本名周树人,浙江绍兴人。曾用名周樟寿,曾字豫山,后改豫才,1918年5月,首次以“鲁迅”为笔名在《新青年》上发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

著名文学家、思想家、革命家、教育家[1]、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。

鲁迅一生在文学创作、文学批评、思想研究、文学史研究、翻译等多个领域具有重大贡献。他的杂文,多短小精悍,意味隽永,语言犀利,幽默风趣。

他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。

毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

散文的一种。是随感式的杂体文章。特点是短小、犀利、隽永。内容无所不包,格式丰富多样。

中国自战国以来诸子百家的著述中就多有此类文章。五四运动后,经鲁迅等人的努力,杂文成为一种直接而迅速地反映社会现实生活或表现作者思想观点的文艺性论文。

它以思想性、论战性见长;艺术上,言辞机警,行文情感饱满,常借助比喻来议论人或事,有强烈的震撼力。

文学文化常识

杂文

鲁迅作品

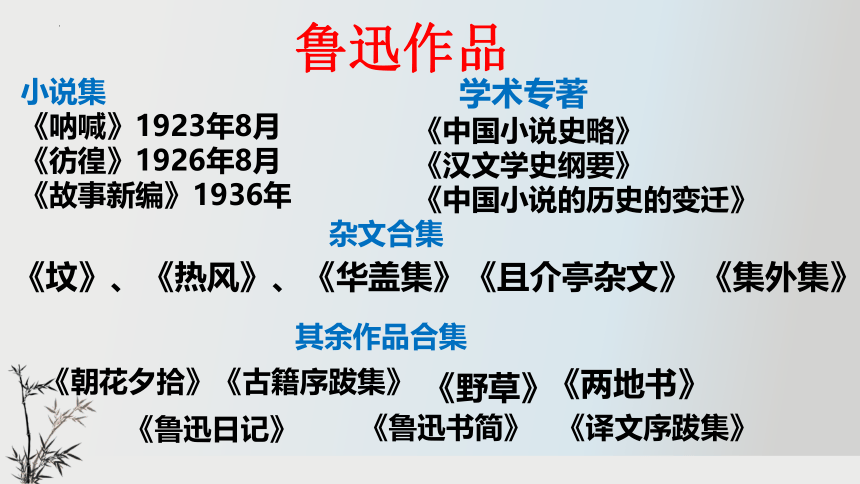

小说集

《呐喊》1923年8月

《彷徨》1926年8月

《故事新编》1936年

杂文合集

《坟》、《热风》、《华盖集》《且介亭杂文》 《集外集》

学术专著

《中国小说史略》

《汉文学史纲要》

《中国小说的历史的变迁》

其余作品合集

《野草》

《朝花夕拾》《古籍序跋集》

《译文序跋集》

《两地书》

《鲁迅书简》

《鲁迅日记》

照我自己想,虽然不是恶人,自从踹了古家的簿子,可就难说了。他们似乎别有心思,我全猜不出。况且他们一翻脸,便说人是恶人。我还记得大哥教我做论,无论怎样好人,翻他几句,他便打上几个圈;原谅坏人几句,他便说“翻天妙手,与众不同”。我那里猜得到他们的心思,究竟怎样;况且是要吃的时候。

凡事总须研究,才会明白。古来时常吃人,我也还记得,可是不甚清楚。我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每叶上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是“吃人”!

书上写着这许多字,佃户说了这许多话,却都笑吟吟的睁着怪眼看我。

我也是人,他们想要吃我了!

狂人日记

但是我有勇气,他们便越想吃我,沾光一点这勇气。老头子跨出门,走不多远,便低声对大哥说道,“赶紧吃罢!”大哥点点头。原来也有你!这一件大发见,虽似意外,也在意中:合伙吃我的人,便是我的哥哥!

吃人的是我哥哥!

我是吃人的人的兄弟!

我自己被人吃了,可仍然是吃人的人的兄弟!

狂人日记

日本侵略者占领我国东北三省之后,妄图进一步侵占华北地区,中华民族面临严重危机,而国民党政府顽固推行“攘外必先安内”的政策,对外出卖国家领土,对内实行军事围剿和文化围剿。

一些资产阶级买办文人,甘做“洋奴”,极力鼓吹“全盘西化”,否定我国的文化传统。鲁迅这篇杂文,主要针对当时国民对待外来文化与本国文化遗产的某些错误态度而写。

写作背景

文题解说

“拿来主义”并非专有名词,而是鲁迅先生针对当时国民政府及民众对待外来文化及本国文化遗产的错误态度所提出来的一个新名词,它主张对待中外文化应“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”。

本文是文艺性论文,最初发表于1934年6月7日《中华日报 动向》。

【礼尚往来】 在礼节上讲究有来有往。现也指你对我怎么样,我也对你怎么样。

【大度】气量宽宏,能容人。

【自诩】自夸。

【冠冕】很体面,有气派。晃,天子、诸侯、卿、大夫所戴的礼帽,后来专指帝王的礼帽。

【孱头】懦弱无能的人。

【蹩】脚腕子或手腕子扭伤。

【勃然大怒】人突然变脸,大发脾气。

【鱼翅】鲨鱼的鳍经过加工之后,其软骨条叫作鱼翅,是珍贵的食品。

【徘徊】①在一个地方来回地走。②比喻犹疑不决。③比喻事物在某个范围内来回波动、起伏。文中取义项①的含义。

词语释义

分析本文的论证过程,梳理文章思路与结构;

准确理解本文观点,掌握本文论证方法

理清文章结构

第一部分(第1~2)段:揭露“送去”主义在学艺上的表现及其鼓吹者的媚外行径,提出“拿来”。

第二部分(3~5)段:揭露“送去”者与“送来”者的奴才主子关系,辨明“抛来”与“抛给”的不同,提出“拿来主义”。

第三部分(6~7)段:揭露“送来”者的真面目,提出“拿来主义”的要旨。

第四部分(8~10)段:批判对待文化遗产的三种错误态度,指出“拿来主义”者对待文化遗产的态度,阐明“拿来主义”的意义。

中国一向是所谓"闭关主义",自己不去,别人也不许来。自从给枪炮打破了大门之后,又碰了一串钉子,到现在,成了什么都是"送去主义"了。别的且不说罢,单是学艺上的东西,近来就先送一批古董到巴黎去展览,但终"不知后事如何";还有几位"大师"们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作"发扬国光"。听说不远还要送梅兰芳博士到苏联去,以催进"象征主义",此后是顺便到欧洲传道。我在这里不想讨论梅博士演艺和象征主义的关系,总之,活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

但我们没有人根据了"礼尚往来"的仪节,说道:拿来!

第一部分

分析文章内容

指鸦片战争之后,中国被迫与英、法等帝国主义国家相继签订了一系列丧权辱国的不平等条约,向帝国主义割地赔款,提供廉价劳动力,开设通商口岸,出卖领土主权。

“碰了一串钉子”指的是什么?

“几位”“几张”〞说明大师不多,作品极少,几乎到了寒碜可怜的地步。

〞捧”字活画出“大师”们毕恭毕敬、谄媚讨好的样子。

“挂”字则勾画出“大师”们大张旗鼓、自鸣得意的丑陋之态。

“几张”画还“一路的挂过去”更显其寒碜可怜。

“发扬国光”是反语,讽刺了“大师”们不以为耻、反以为荣的丑恶嘴脸。

“几位”“几张”〞捧”“挂”“几张”“发扬国光”说明什么?

听说不远还要送梅兰芳博士到苏联去,以催进"象征主义",此后是顺便到欧洲传道。我在这里不想讨论梅博士演艺和象征主义的关系,总之,活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

反语。

“算得”体现了作者的情感态度:“活人替代了古董”不是学术的进步、文明的昌盛,而是学术的退步、文明的堕落。

作者用“进步”一词讽刺了这种愈演愈烈的媚外求荣、欺世惑众的“送去主义”之风。

这几句运用了什么表现手法?表达了作者怎样的思想感情?

作者要论说的是“拿来主义”,为什么文章该段分写“闭关主义”和“送去主义”?

作者要论说的是“拿来主义”,但它是针对历史和现实存在的问题提出来的。近代的“闭关主义”导致了“现在”的“送去主义”。

“送去主义”是有往无来的,必然导致国势日衰,被动挨打,从长远看,将造成亡国灭种的后果。

“送去主义”和“拿来主义”是一个问题的两个方面,形成鲜明对比,“破”正是为了“立”,只有“破”得彻底,才能“立”得牢靠。本文在结构上先破后立,收放自如,使文章波澜起伏。

因此,采取与“送去主义”针锋相对的“拿来主义”就刻不容缓。

第二部分

当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。尼采就自诩过他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得。然而尼采究竟不是太阳,他发了疯。中国也不是,虽然有人说,掘起地下的煤来,就足够全世界几百年之用,但是,几百年之后呢 几百年之后,我们当然是化为魂灵,或上天堂,或落了地狱,但我们的子孙是在的,所以还应该给他们留下一点礼品。要不然,则当佳节大典之际,他们拿不出东西来,只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏。

这种奖赏,不要误解为"抛来"的东西,这是"抛给"的,说得冠冕些,可以称之为"送来",我在这里不想举出实例。

我在这里也并不想对于"送去"再说什么,否则太不"摩登"了。我只想鼓吹我们再吝啬一点,"送去"之外,还得"拿来",是为"拿来主义"。

分析文章内容

一者见得丰富,二者见得大度。

运用了什么表现手法?表达了作者怎样的思想感情?

反语。

“丰富”“大度”是对“送去主义”者自我吹嘘、自欺欺人之态的嘲讽。

“磕头贺喜”“抛来”“抛给”说明什么?

“磕头贺喜”刻画了“送去主义”者点头哈腰、摇尾乞怜的奴才相。

“抛来”指把无用的东西抛过来,或者无代价地施舍,一般不怀有什么不良的动机或目的。

“抛给”指有目的地、恶意地输出。

“残羹冷炙”既勾画出“送去主义”者无以为生、乞讨度日的可怜可悲的形象,又揭示出帝国主义在榨干了殖民地、半殖民地人民的血汗后,仍用剩余物资对他们进行经济侵略 文化侵略的事实。

“残羹冷炙”揭露了怎样的事实?

本段主要运用了类比论证、假设论证的方法。

作者以尼采自诩为太阳,与“送去主义”者的行为做类比,形象、深刻地指出假如“只是给与,不想取得”,我们的子孙后代将无法立足于世界民族之林。

第三自然段运用了什么论证方法,表达了什么内容?

如何理解“鼓吹”和“吝啬”的含义?

这里的“鼓吹”绝不是唆使、煽动别人去干坏事,而是理直气壮、义正词严地宣扬真理。

“吝啬”也没有小气的含义,而是贬词褒用,意为“珍惜”,表明了对经济、文化财富应有的正确态度,而且揶揄了“送去主义”者媚外求荣的败家子行径。

但我们被"送来"的东西吓怕了。先有英国的鸦片,德国的废枪炮,后有法国的香粉,美国的电影,日本的印着"完全国货"的各种小东西。于是连清醒的青年们,也对于洋货发生了恐怖。其实,这正是因为那是"送来"的,而不是"拿来"的缘故。

所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

第三部分

分析文章内容

“送来”是帝国主义者对中国经济、文化和军事的侵略、掠夺;

“拿来”是我们根据自己的需要自主选择。

如何理解“送来”“拿来”?

“鸦片”“废枪炮”“香粉”“电影”“印着‘完全国货’的各种小东西”,实际上是帝国主义国家“送来”的腐朽无用甚至有害的垃圾,是帝国主义者别有用心的侵略方式。

“鸦片”“废枪炮”“香粉”“电影”“印着‘完全国货’的各种小东西”指代的是什么?

所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

该段有什么作用?

紧承上文,领起下文(承上启下)。

针对前面所批驳的错误观点,作者旗帜鲜明地表明自己的观点,并指出实行“拿来主义”的前提和要求。

譬如罢,我们之中的一个穷青年,因为祖上的阴功(姑且让我这么说说罢),得了一所大宅子,且不问他是骗来的,抢来的,或合法继承的,或是做了女婿换来的。那么,怎么办呢 我想,首先是不管三七二十一,"拿来"!但是,如果反对这宅子的旧主人,怕给他的东西染污了,徘徊不敢走进门,是孱头;勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白,则是昏蛋。不过因为原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片,那当然更是废物。"拿来主义"者是全不这样的。

第四部分

分析文章内容

他占有,挑选。看见鱼翅,并不就抛在路上以显其"平民化",只要有养料,也和朋友们像萝卜白菜一样的吃掉,只不用它来宴大宾;看见鸦片,也不当众摔在茅厕里,以见其彻底革命,只送到药房里去,以供治病之用,却不弄"出售存膏,售完即止"的玄虚。只有烟枪和烟灯,虽然形式和印度,波斯,阿剌伯的烟具都不同,确可以算是一种国粹,倘使背着周游世界,一定会有人看,但我想,除了送一点进博物馆之外,其余的是大可以毁掉的了。还有一群姨太太,也大以请她们各自走散为是,要不然,"拿来主义"怕未免有些危机。

总之,我们要拿来。我们要或使用,或存放,或毁灭。那么,主人是新主人,宅子也就会成为新宅子。然而首先要这人沉着,勇猛,有辨别,不自私。没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。

六月四日。

譬如罢,我们之中的一个穷青年,因为祖上的阴功(姑且让我这么说说罢),得了一所大宅子,且不问他是骗来的,抢来的,或合法继承的,或是做了女婿换来的。那么,怎么办呢 我想,首先是不管三七二十一,"拿来"!

口语色彩浓厚,鲜明地表明了作者的态度:对待文化遗产要敢于“拿来”。

语言分析

分析孱头、昏蛋、废物分别指代什么?

“孱头”指拒绝借鉴、害怕污染、不敢选择的“逃避主义”者;

“昏蛋”指割断历史、育目排斥,对文化遗产全盘否定的“虛无主义”者;

“废物”指崇洋媚外、全盘接受的“投降主义”者。

作者运用比喻论证的手法进行说理,语言新颖风趣,深刻犀利,耐人寻味。

不好。

“走”字外延大,适用范围广,不够形象;

“踱”字给人的感受过于从容不迫,闲适自得,与“废物”的情感氛围不合;

“蹩”字指跛或瘸,形容走路歪歪扭扭的样子,形象地描绘出“废物”的病弱相和见了鸦片之后的情急相、贪饶相,可憎又可怜。

分析:把“蹩”字换成“走”字或“踱”字好不好?为什么?

“他”指代“拿来主义”者。

这句话是全段的中心句,起领起下文的作用。

他占有,挑选。

他指代什么?该句话有什么作用?

分析第九自然段

“鱼翅”比喻文化遗产中的精华部分,要“拿来”而且“使用”;

“鸦片”比喻文化遗产中精华与糟粕互见的部分,须批判吸收;

“烟枪”“烟灯”此喻文化遗产中没有价值,但可适当保存以教育后代的部分;

“姨太大”比喻文化遗产中的糟粕,应果断抛弃。

作者运用比喻说理,以小喻大,化抽象为具体,说理形象生动。

理解“鱼翅”“鸦片”“烟枪”“烟灯”分别比喻什么内容?

这一段,作者通过正面设喻来阐述对待文化遗产的正确态度:

取其精华,去其糟粕。

总之,我们要拿来。我们要或使用,或存放,或毁灭。

没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。

分析以下两句话:

这句话表明了对待文化遗产的正确态度,即区别对待,既不能全盘否定,也不能全盘吸收,要批判地继承。

该句话是文章的中心句。这句话论述了实行“拿来主义”的优越性和紧迫性。只有实行“拿来主义”,人才能成为新人,才能创造新文艺。

本段先旗帜鲜明地表明必须“拿来”的态度,然后承接上文说明“拿来”之后的正确处理方法及效果,接着提出了“拿来主义"者必须具备的条件,最后从反面阐明“拿来主义”的意义。

分析第十自然段

结构图解

孱头——消极逃避

昏蛋——完全否定

废物——全盘接受

拿来主义

破

使用[鱼翅与鸦片(医用)]

存放或利用(部分烟具)

(毁灭(姨太太与大部分烟具)

新人

新文艺

立-

闭关主义(排外)

送去主义(媚外)

破

创新

占有

——

反对三种态度

拿来主义

立

挑选

——

提出三种方式

本文批判了国民党政府的卖国主义政策和一些人对待本国文化遗产的错误态度。

阐明了批判继承文化遗产的基本原则和方法,指出了正确继承和借鉴中外文化是建设民族新文化必不可少的条件。

文章主旨

“拿来主义”的含义是什么?“拿来主义”应具备什么样的品质?

作者是先从中国与外国的关系上提出“拿来主义”的,其内容包括但不限于文艺,文章最后落脚于文艺上。“拿来主义”的具体含义,就是对本国的文化遗产和外来文化,”或使用,或存放,或毁灭”,要“占有”“挑选”和创新。

由文章可知,“拿来主义”者要“沉着,勇猛,有辨别,不自私”。“徘徊不敢走进门”的“孱头”,”放一把火烧光”的“昏蛋“,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片”的”废物“都不是“拿来主义”者;

分析概念

本文的表达技巧

(1)运用比喻论证的方法,说理通俗易懂。

(2)用词极为灵活,语言犀利幽默。

(3)详略得当,针对性强。

文章第1段对“送去主义"进行了讽刺和揭露。你认为在今天有没有“送去”的必要?应如何看待“送去主义”呢?

观点一

没有“送去”的必要。我们要实行的是对传统文化和外来文化的“拿来主义”,要汲取本国的传统文化和其他国家文化中的精华来发展自己,建设有中国特色的新文化,而没有必要把自己的文化送出去。“送去主义”是一种媚外行为,应该批判。

观点二

有“送去”的必要。全球化的今天,我们既要了解世界,也应该让世界了解我们;既要对外来文化实行“拿来主义”,,也应适当地把自己的优秀文化“送去以促进中外文化交流,扩大中国传统文化在世界上的影响。“送去主义”有积极的一面。

表达技巧及其作用

比喻 化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体,化冗长为简洁,使形象生动鲜明,使道理通俗易懂。

拟人 使事物人格化、生动化、形象化,表意丰富,富于感染力。

夸张 揭示本质,给人启示,加强语气,烘托气氛,引起读者的联想。

排比 内容集中,增强气势;叙事透辟,条分缕析;节奏鲜明,长于抒情。(增强语言气势,使文章条理清晰、层次分明)

反问 加强语气,加深读者印象。

设问 起强调作用,引起读者的思考与重视对偶结构整齐,有节奏感。

借代 (是一种说话或写文章时不直接说出所要表达的人或事物,而是借用与它密切相关的人或事物来代替的修辞方法)以简代繁,以实代虚,以奇代凡,以事代情。形象突出,特点鲜明,具体生动。

对比 有利于充分显示事物的矛盾,突出被表现事物的本质特征,加强文章的艺术效果和感染力,突出好与坏、善与恶、美与丑的对立,给人留下鲜明的印象和强烈的感受。

引用 增强说服力,富于启发性,语言精练,含蓄典雅。

反复 强调某种意思、突出某种情感,加强节奏感,使文章格式整齐有序而又回环起伏。

反语 加强表达效果,产生讽刺性。

1.了解鲁迅。

2.分析本文的论证过程,梳理文章思路与结构;

3.准确理解本文观点,掌握本文论证方法;

4.学习本文,了解鲁迅杂文的语言特点。

学习目标

了解鲁迅

鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),本名周树人,浙江绍兴人。曾用名周樟寿,曾字豫山,后改豫才,1918年5月,首次以“鲁迅”为笔名在《新青年》上发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

著名文学家、思想家、革命家、教育家[1]、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。

鲁迅一生在文学创作、文学批评、思想研究、文学史研究、翻译等多个领域具有重大贡献。他的杂文,多短小精悍,意味隽永,语言犀利,幽默风趣。

他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。

毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

散文的一种。是随感式的杂体文章。特点是短小、犀利、隽永。内容无所不包,格式丰富多样。

中国自战国以来诸子百家的著述中就多有此类文章。五四运动后,经鲁迅等人的努力,杂文成为一种直接而迅速地反映社会现实生活或表现作者思想观点的文艺性论文。

它以思想性、论战性见长;艺术上,言辞机警,行文情感饱满,常借助比喻来议论人或事,有强烈的震撼力。

文学文化常识

杂文

鲁迅作品

小说集

《呐喊》1923年8月

《彷徨》1926年8月

《故事新编》1936年

杂文合集

《坟》、《热风》、《华盖集》《且介亭杂文》 《集外集》

学术专著

《中国小说史略》

《汉文学史纲要》

《中国小说的历史的变迁》

其余作品合集

《野草》

《朝花夕拾》《古籍序跋集》

《译文序跋集》

《两地书》

《鲁迅书简》

《鲁迅日记》

照我自己想,虽然不是恶人,自从踹了古家的簿子,可就难说了。他们似乎别有心思,我全猜不出。况且他们一翻脸,便说人是恶人。我还记得大哥教我做论,无论怎样好人,翻他几句,他便打上几个圈;原谅坏人几句,他便说“翻天妙手,与众不同”。我那里猜得到他们的心思,究竟怎样;况且是要吃的时候。

凡事总须研究,才会明白。古来时常吃人,我也还记得,可是不甚清楚。我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每叶上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是“吃人”!

书上写着这许多字,佃户说了这许多话,却都笑吟吟的睁着怪眼看我。

我也是人,他们想要吃我了!

狂人日记

但是我有勇气,他们便越想吃我,沾光一点这勇气。老头子跨出门,走不多远,便低声对大哥说道,“赶紧吃罢!”大哥点点头。原来也有你!这一件大发见,虽似意外,也在意中:合伙吃我的人,便是我的哥哥!

吃人的是我哥哥!

我是吃人的人的兄弟!

我自己被人吃了,可仍然是吃人的人的兄弟!

狂人日记

日本侵略者占领我国东北三省之后,妄图进一步侵占华北地区,中华民族面临严重危机,而国民党政府顽固推行“攘外必先安内”的政策,对外出卖国家领土,对内实行军事围剿和文化围剿。

一些资产阶级买办文人,甘做“洋奴”,极力鼓吹“全盘西化”,否定我国的文化传统。鲁迅这篇杂文,主要针对当时国民对待外来文化与本国文化遗产的某些错误态度而写。

写作背景

文题解说

“拿来主义”并非专有名词,而是鲁迅先生针对当时国民政府及民众对待外来文化及本国文化遗产的错误态度所提出来的一个新名词,它主张对待中外文化应“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”。

本文是文艺性论文,最初发表于1934年6月7日《中华日报 动向》。

【礼尚往来】 在礼节上讲究有来有往。现也指你对我怎么样,我也对你怎么样。

【大度】气量宽宏,能容人。

【自诩】自夸。

【冠冕】很体面,有气派。晃,天子、诸侯、卿、大夫所戴的礼帽,后来专指帝王的礼帽。

【孱头】懦弱无能的人。

【蹩】脚腕子或手腕子扭伤。

【勃然大怒】人突然变脸,大发脾气。

【鱼翅】鲨鱼的鳍经过加工之后,其软骨条叫作鱼翅,是珍贵的食品。

【徘徊】①在一个地方来回地走。②比喻犹疑不决。③比喻事物在某个范围内来回波动、起伏。文中取义项①的含义。

词语释义

分析本文的论证过程,梳理文章思路与结构;

准确理解本文观点,掌握本文论证方法

理清文章结构

第一部分(第1~2)段:揭露“送去”主义在学艺上的表现及其鼓吹者的媚外行径,提出“拿来”。

第二部分(3~5)段:揭露“送去”者与“送来”者的奴才主子关系,辨明“抛来”与“抛给”的不同,提出“拿来主义”。

第三部分(6~7)段:揭露“送来”者的真面目,提出“拿来主义”的要旨。

第四部分(8~10)段:批判对待文化遗产的三种错误态度,指出“拿来主义”者对待文化遗产的态度,阐明“拿来主义”的意义。

中国一向是所谓"闭关主义",自己不去,别人也不许来。自从给枪炮打破了大门之后,又碰了一串钉子,到现在,成了什么都是"送去主义"了。别的且不说罢,单是学艺上的东西,近来就先送一批古董到巴黎去展览,但终"不知后事如何";还有几位"大师"们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作"发扬国光"。听说不远还要送梅兰芳博士到苏联去,以催进"象征主义",此后是顺便到欧洲传道。我在这里不想讨论梅博士演艺和象征主义的关系,总之,活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

但我们没有人根据了"礼尚往来"的仪节,说道:拿来!

第一部分

分析文章内容

指鸦片战争之后,中国被迫与英、法等帝国主义国家相继签订了一系列丧权辱国的不平等条约,向帝国主义割地赔款,提供廉价劳动力,开设通商口岸,出卖领土主权。

“碰了一串钉子”指的是什么?

“几位”“几张”〞说明大师不多,作品极少,几乎到了寒碜可怜的地步。

〞捧”字活画出“大师”们毕恭毕敬、谄媚讨好的样子。

“挂”字则勾画出“大师”们大张旗鼓、自鸣得意的丑陋之态。

“几张”画还“一路的挂过去”更显其寒碜可怜。

“发扬国光”是反语,讽刺了“大师”们不以为耻、反以为荣的丑恶嘴脸。

“几位”“几张”〞捧”“挂”“几张”“发扬国光”说明什么?

听说不远还要送梅兰芳博士到苏联去,以催进"象征主义",此后是顺便到欧洲传道。我在这里不想讨论梅博士演艺和象征主义的关系,总之,活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

反语。

“算得”体现了作者的情感态度:“活人替代了古董”不是学术的进步、文明的昌盛,而是学术的退步、文明的堕落。

作者用“进步”一词讽刺了这种愈演愈烈的媚外求荣、欺世惑众的“送去主义”之风。

这几句运用了什么表现手法?表达了作者怎样的思想感情?

作者要论说的是“拿来主义”,为什么文章该段分写“闭关主义”和“送去主义”?

作者要论说的是“拿来主义”,但它是针对历史和现实存在的问题提出来的。近代的“闭关主义”导致了“现在”的“送去主义”。

“送去主义”是有往无来的,必然导致国势日衰,被动挨打,从长远看,将造成亡国灭种的后果。

“送去主义”和“拿来主义”是一个问题的两个方面,形成鲜明对比,“破”正是为了“立”,只有“破”得彻底,才能“立”得牢靠。本文在结构上先破后立,收放自如,使文章波澜起伏。

因此,采取与“送去主义”针锋相对的“拿来主义”就刻不容缓。

第二部分

当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。尼采就自诩过他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得。然而尼采究竟不是太阳,他发了疯。中国也不是,虽然有人说,掘起地下的煤来,就足够全世界几百年之用,但是,几百年之后呢 几百年之后,我们当然是化为魂灵,或上天堂,或落了地狱,但我们的子孙是在的,所以还应该给他们留下一点礼品。要不然,则当佳节大典之际,他们拿不出东西来,只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏。

这种奖赏,不要误解为"抛来"的东西,这是"抛给"的,说得冠冕些,可以称之为"送来",我在这里不想举出实例。

我在这里也并不想对于"送去"再说什么,否则太不"摩登"了。我只想鼓吹我们再吝啬一点,"送去"之外,还得"拿来",是为"拿来主义"。

分析文章内容

一者见得丰富,二者见得大度。

运用了什么表现手法?表达了作者怎样的思想感情?

反语。

“丰富”“大度”是对“送去主义”者自我吹嘘、自欺欺人之态的嘲讽。

“磕头贺喜”“抛来”“抛给”说明什么?

“磕头贺喜”刻画了“送去主义”者点头哈腰、摇尾乞怜的奴才相。

“抛来”指把无用的东西抛过来,或者无代价地施舍,一般不怀有什么不良的动机或目的。

“抛给”指有目的地、恶意地输出。

“残羹冷炙”既勾画出“送去主义”者无以为生、乞讨度日的可怜可悲的形象,又揭示出帝国主义在榨干了殖民地、半殖民地人民的血汗后,仍用剩余物资对他们进行经济侵略 文化侵略的事实。

“残羹冷炙”揭露了怎样的事实?

本段主要运用了类比论证、假设论证的方法。

作者以尼采自诩为太阳,与“送去主义”者的行为做类比,形象、深刻地指出假如“只是给与,不想取得”,我们的子孙后代将无法立足于世界民族之林。

第三自然段运用了什么论证方法,表达了什么内容?

如何理解“鼓吹”和“吝啬”的含义?

这里的“鼓吹”绝不是唆使、煽动别人去干坏事,而是理直气壮、义正词严地宣扬真理。

“吝啬”也没有小气的含义,而是贬词褒用,意为“珍惜”,表明了对经济、文化财富应有的正确态度,而且揶揄了“送去主义”者媚外求荣的败家子行径。

但我们被"送来"的东西吓怕了。先有英国的鸦片,德国的废枪炮,后有法国的香粉,美国的电影,日本的印着"完全国货"的各种小东西。于是连清醒的青年们,也对于洋货发生了恐怖。其实,这正是因为那是"送来"的,而不是"拿来"的缘故。

所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

第三部分

分析文章内容

“送来”是帝国主义者对中国经济、文化和军事的侵略、掠夺;

“拿来”是我们根据自己的需要自主选择。

如何理解“送来”“拿来”?

“鸦片”“废枪炮”“香粉”“电影”“印着‘完全国货’的各种小东西”,实际上是帝国主义国家“送来”的腐朽无用甚至有害的垃圾,是帝国主义者别有用心的侵略方式。

“鸦片”“废枪炮”“香粉”“电影”“印着‘完全国货’的各种小东西”指代的是什么?

所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

该段有什么作用?

紧承上文,领起下文(承上启下)。

针对前面所批驳的错误观点,作者旗帜鲜明地表明自己的观点,并指出实行“拿来主义”的前提和要求。

譬如罢,我们之中的一个穷青年,因为祖上的阴功(姑且让我这么说说罢),得了一所大宅子,且不问他是骗来的,抢来的,或合法继承的,或是做了女婿换来的。那么,怎么办呢 我想,首先是不管三七二十一,"拿来"!但是,如果反对这宅子的旧主人,怕给他的东西染污了,徘徊不敢走进门,是孱头;勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白,则是昏蛋。不过因为原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片,那当然更是废物。"拿来主义"者是全不这样的。

第四部分

分析文章内容

他占有,挑选。看见鱼翅,并不就抛在路上以显其"平民化",只要有养料,也和朋友们像萝卜白菜一样的吃掉,只不用它来宴大宾;看见鸦片,也不当众摔在茅厕里,以见其彻底革命,只送到药房里去,以供治病之用,却不弄"出售存膏,售完即止"的玄虚。只有烟枪和烟灯,虽然形式和印度,波斯,阿剌伯的烟具都不同,确可以算是一种国粹,倘使背着周游世界,一定会有人看,但我想,除了送一点进博物馆之外,其余的是大可以毁掉的了。还有一群姨太太,也大以请她们各自走散为是,要不然,"拿来主义"怕未免有些危机。

总之,我们要拿来。我们要或使用,或存放,或毁灭。那么,主人是新主人,宅子也就会成为新宅子。然而首先要这人沉着,勇猛,有辨别,不自私。没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。

六月四日。

譬如罢,我们之中的一个穷青年,因为祖上的阴功(姑且让我这么说说罢),得了一所大宅子,且不问他是骗来的,抢来的,或合法继承的,或是做了女婿换来的。那么,怎么办呢 我想,首先是不管三七二十一,"拿来"!

口语色彩浓厚,鲜明地表明了作者的态度:对待文化遗产要敢于“拿来”。

语言分析

分析孱头、昏蛋、废物分别指代什么?

“孱头”指拒绝借鉴、害怕污染、不敢选择的“逃避主义”者;

“昏蛋”指割断历史、育目排斥,对文化遗产全盘否定的“虛无主义”者;

“废物”指崇洋媚外、全盘接受的“投降主义”者。

作者运用比喻论证的手法进行说理,语言新颖风趣,深刻犀利,耐人寻味。

不好。

“走”字外延大,适用范围广,不够形象;

“踱”字给人的感受过于从容不迫,闲适自得,与“废物”的情感氛围不合;

“蹩”字指跛或瘸,形容走路歪歪扭扭的样子,形象地描绘出“废物”的病弱相和见了鸦片之后的情急相、贪饶相,可憎又可怜。

分析:把“蹩”字换成“走”字或“踱”字好不好?为什么?

“他”指代“拿来主义”者。

这句话是全段的中心句,起领起下文的作用。

他占有,挑选。

他指代什么?该句话有什么作用?

分析第九自然段

“鱼翅”比喻文化遗产中的精华部分,要“拿来”而且“使用”;

“鸦片”比喻文化遗产中精华与糟粕互见的部分,须批判吸收;

“烟枪”“烟灯”此喻文化遗产中没有价值,但可适当保存以教育后代的部分;

“姨太大”比喻文化遗产中的糟粕,应果断抛弃。

作者运用比喻说理,以小喻大,化抽象为具体,说理形象生动。

理解“鱼翅”“鸦片”“烟枪”“烟灯”分别比喻什么内容?

这一段,作者通过正面设喻来阐述对待文化遗产的正确态度:

取其精华,去其糟粕。

总之,我们要拿来。我们要或使用,或存放,或毁灭。

没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。

分析以下两句话:

这句话表明了对待文化遗产的正确态度,即区别对待,既不能全盘否定,也不能全盘吸收,要批判地继承。

该句话是文章的中心句。这句话论述了实行“拿来主义”的优越性和紧迫性。只有实行“拿来主义”,人才能成为新人,才能创造新文艺。

本段先旗帜鲜明地表明必须“拿来”的态度,然后承接上文说明“拿来”之后的正确处理方法及效果,接着提出了“拿来主义"者必须具备的条件,最后从反面阐明“拿来主义”的意义。

分析第十自然段

结构图解

孱头——消极逃避

昏蛋——完全否定

废物——全盘接受

拿来主义

破

使用[鱼翅与鸦片(医用)]

存放或利用(部分烟具)

(毁灭(姨太太与大部分烟具)

新人

新文艺

立-

闭关主义(排外)

送去主义(媚外)

破

创新

占有

——

反对三种态度

拿来主义

立

挑选

——

提出三种方式

本文批判了国民党政府的卖国主义政策和一些人对待本国文化遗产的错误态度。

阐明了批判继承文化遗产的基本原则和方法,指出了正确继承和借鉴中外文化是建设民族新文化必不可少的条件。

文章主旨

“拿来主义”的含义是什么?“拿来主义”应具备什么样的品质?

作者是先从中国与外国的关系上提出“拿来主义”的,其内容包括但不限于文艺,文章最后落脚于文艺上。“拿来主义”的具体含义,就是对本国的文化遗产和外来文化,”或使用,或存放,或毁灭”,要“占有”“挑选”和创新。

由文章可知,“拿来主义”者要“沉着,勇猛,有辨别,不自私”。“徘徊不敢走进门”的“孱头”,”放一把火烧光”的“昏蛋“,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片”的”废物“都不是“拿来主义”者;

分析概念

本文的表达技巧

(1)运用比喻论证的方法,说理通俗易懂。

(2)用词极为灵活,语言犀利幽默。

(3)详略得当,针对性强。

文章第1段对“送去主义"进行了讽刺和揭露。你认为在今天有没有“送去”的必要?应如何看待“送去主义”呢?

观点一

没有“送去”的必要。我们要实行的是对传统文化和外来文化的“拿来主义”,要汲取本国的传统文化和其他国家文化中的精华来发展自己,建设有中国特色的新文化,而没有必要把自己的文化送出去。“送去主义”是一种媚外行为,应该批判。

观点二

有“送去”的必要。全球化的今天,我们既要了解世界,也应该让世界了解我们;既要对外来文化实行“拿来主义”,,也应适当地把自己的优秀文化“送去以促进中外文化交流,扩大中国传统文化在世界上的影响。“送去主义”有积极的一面。

表达技巧及其作用

比喻 化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体,化冗长为简洁,使形象生动鲜明,使道理通俗易懂。

拟人 使事物人格化、生动化、形象化,表意丰富,富于感染力。

夸张 揭示本质,给人启示,加强语气,烘托气氛,引起读者的联想。

排比 内容集中,增强气势;叙事透辟,条分缕析;节奏鲜明,长于抒情。(增强语言气势,使文章条理清晰、层次分明)

反问 加强语气,加深读者印象。

设问 起强调作用,引起读者的思考与重视对偶结构整齐,有节奏感。

借代 (是一种说话或写文章时不直接说出所要表达的人或事物,而是借用与它密切相关的人或事物来代替的修辞方法)以简代繁,以实代虚,以奇代凡,以事代情。形象突出,特点鲜明,具体生动。

对比 有利于充分显示事物的矛盾,突出被表现事物的本质特征,加强文章的艺术效果和感染力,突出好与坏、善与恶、美与丑的对立,给人留下鲜明的印象和强烈的感受。

引用 增强说服力,富于启发性,语言精练,含蓄典雅。

反复 强调某种意思、突出某种情感,加强节奏感,使文章格式整齐有序而又回环起伏。

反语 加强表达效果,产生讽刺性。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读