安徽高考语文古代诗歌阅读专项训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽高考语文古代诗歌阅读专项训练(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 42.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-25 21:44:38 | ||

图片预览

文档简介

古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

京兆府栽莲

白居易

污沟贮浊水,水上叶田田。

我来一长叹,知是东溪莲。

下有青污泥,馨香无复全。

上有红尘扑,颜色不得鲜。

物性犹如此,人事亦宜然。

托根非其所,不如遭弃捐。

昔在溪中日,花叶媚清涟。

今年不得地,憔悴府门前。

1.下列对这首诗的理解与赏析,不正确的一项是( )

A.本诗写东溪莲移栽至京兆府,看似托身于贵府重地,实则生长环境污浊不堪。

B.诗人认为东溪莲与其遭受泥污尘扑,不得其所,还不如捐躯自弃,以死明志。

C.结尾四句运用对比的手法,表达诗人对往昔的追忆缅怀,对当下的不满无奈。

D.诗歌采用多种表达方式,融描写、议论、抒情于一体,以物喻人,托物言志。

2.白居易和周敦颐在本诗和《爱莲说》中分别写出了荷花不同的“物性”,但表达了相同的志趣,请结合作品简要分析。

阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

和李时发春日见寄

孔武仲

闻道重湖路未通,悠然身在碧湘中。

崎岖水国犹千里,牢落春花已半空。

江浪溅寒侵小睡,岳云筛雨响疏篷。

君诗亦说清幽趣,便觉年来气味同。

3.下列对这首诗的理解与赏析,不正确的一项是( )

A.诗歌首联从“闻道”落笔,表现好友虽身处偏僻之地,却能悠然自得的心境。

B.诗歌颔联描写水国千里、春花寥落的自然环境,以时空阻隔,营造凄凉氛围。

C.诗歌尾联点明二人在创作中呈现出相同的趣味,认可自己与好友的艺术追求。

D.全诗写景中兼抒情,在日常酬唱间展现知己情谊,感情真挚,读来别有意味。

4.本诗颈联写景艺术颇有特色,请结合诗句简要赏析。

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

北风行(节选)

李白

燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台①。

幽州思妇十二月,停歌罢笑双蛾摧。

别时提剑救边去,遗此虎文金鞞靫②。

中有一双白羽箭,蜘蛛结网生尘埃。

箭空在,人今战死不复回。

黄河捧土尚可塞,北风雨雪恨难裁。

【注】①轩辕台,乃黄帝轩辕氏与蚩尤战于涿鹿之处。遗址在今河北怀来乔山上。②鞞靫(bǐngchá):箭袋。

5.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.本诗中“停歌”“罢笑”“双蛾摧”等细节刻画了人物的内心世界,塑造了一个愁肠百结的思妇形象。

B.“金鞞靫”一句,写思妇忧念丈夫,但路途迢远,无由得见,只得用丈夫留下的文字和箭袋来寄托情思。

C.末二句烘托出悲剧气氛,与白居易《长恨歌》中“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”有异曲同工之妙。

D.本诗信笔挥洒,语言夸张,意境壮阔,情感强烈,有震撼人心的力量,比较典型地体现了李白诗的风格。

6.“每一朵小雪花中心都写着各国代表团的名字,小雪花汇聚成了一个大雪花,全场瞬间进入‘燕山雪花大如席’的如诗意境……”,北京冬奥会开幕式的这句解说词引用了李白的诗句,又翻出新意。请结合诗句,谈谈创新点在哪里。

阅读下面这首宋词,完成下列小题。

渔家傲

苏轼

千古龙蟠并虎踞,从公一吊兴亡处。渺渺斜风吹细雨,芳草渡,江南父老留公住。

公驾飞车凌彩雾,红鸾骖乘青鸾驭。却讶此洲名白鹭,非吾侣,翩然欲下还飞去。

【注】元丰七年(1084年)八月,苏轼自黄州赴汝州途中,经过金陵,恰逢江宁知府王胜之调任,因作此词送别。

7.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.金陵有“钟山龙蟠,石城虎踞”之誉,“千古”一词指金陵曾是数代帝王的都城,呼应下句的“兴亡处”。

B.“斜风”“细雨”之景物描摹富有意境。“留”字则写出百姓在蒙蒙细雨中送别王胜之的难舍难分之情。

C.下阕写王胜之因为调任离开金陵时,驾着飞车穿越云霞,以鸾鸟为陪乘,一路凌风驭虚,词人想象大胆。

D.词中关于水乡风物的景致描写没有泛化,类型化,词人眼中的现实风景,带有鲜明的人物活动的印记。

8.这首词写离别之情既有寻常之笔,亦有“戏谑的语言,轻灵的笔意”,请结合词作具体内容赏析。

阅读下面这组宋诗,完成下面小题。

四禽言

【宋】梁栋①

(其一)脱却布裤,贫家能有几尺布。织尽寒机②无得裁,可人不来廉叔度③。脱却布裤。

(其二)不如归去,锦官宫殿迷烟树。天津桥④上一两声,叫破中原无住处。不如归去。

(其三)提葫芦,今年酒贱频频沽。众人皆醉我亦醉,哀哉谁问醒三闾!提葫芦。

(其四)行不得也哥哥,湖南湖北春水多。九嶷山前叫虞舜,奈此乾坤无路何。行不得也哥哥。

【注】①梁栋(1242—1305):南宋诗人,咸淳四年进士,宋亡后归居。②寒机,寒夜的织布机。③廉叔度:东汉名臣廉范,字叔度,养民以富,受到百姓称颂。④天津桥,隋唐洛阳皇城前的桥梁。⑤九嶷山:又称苍梧山,山上有舜帝陵。

9.下列对这组诗的赏析不正确的一项是( )

A.诗歌借助了四种飞禽的叫声,运用谐音生发联想,前后呼应,使情感抒发更为强烈。

B.第二首诗运用了衬托的手法,通过天津桥上的繁华热闹来反衬鸟叫声的稀疏和绵长。

C.诗歌善于运用典故,如“三闾”就是指屈原,委婉传达出诗人难以明言的情感态度。

D.“行不得也哥哥”是鹧鸪叫声的拟意,表示行路艰难,这里借以传达对国事的感慨。

10.结合诗句,简要分析这组诗中蕴含的情感。

阅读下面这首宋诗,完成下列小题。

次韵子瞻新城道中【注】

苏辙

春深溪路少人行,时听田间耒耜声。

饥就野农分饷黍,迎嫌尉卒闹金钲。

闲花开尽香仍在,白酒沽来厌未清。

此味暂时犹觉胜,问兄何日便归耕。

【注】子瞻新城道中:苏轼因厌弃朝廷党争而请求外调杭州,在出巡杭州西南新城途中有感而发,写下《新城道中》,诗中有“人间歧路知多少,试向桑田问耦耕”之句。

11.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联包含时间、地点人物等要素,很有画面感,将读者带入乡间生活特有的氛围中。

B.乐与野农共食却嫌时卒扰人,其背后的心态与陶潜所写的桃花源中的村民有相似之处。

C.闲花落尽说明春意已深,白酒未清说明生活清贫只买得起浊酒,美中不足而令人惆怅。

D.多种感官交织,自然风景与田园生活融合,诗人最终形成“犹觉胜”的整体印象。

12.对苏轼发出的“人间歧路知多少,试向桑田问耦耕”的感慨,苏辙在这首诗中是如何回应的?

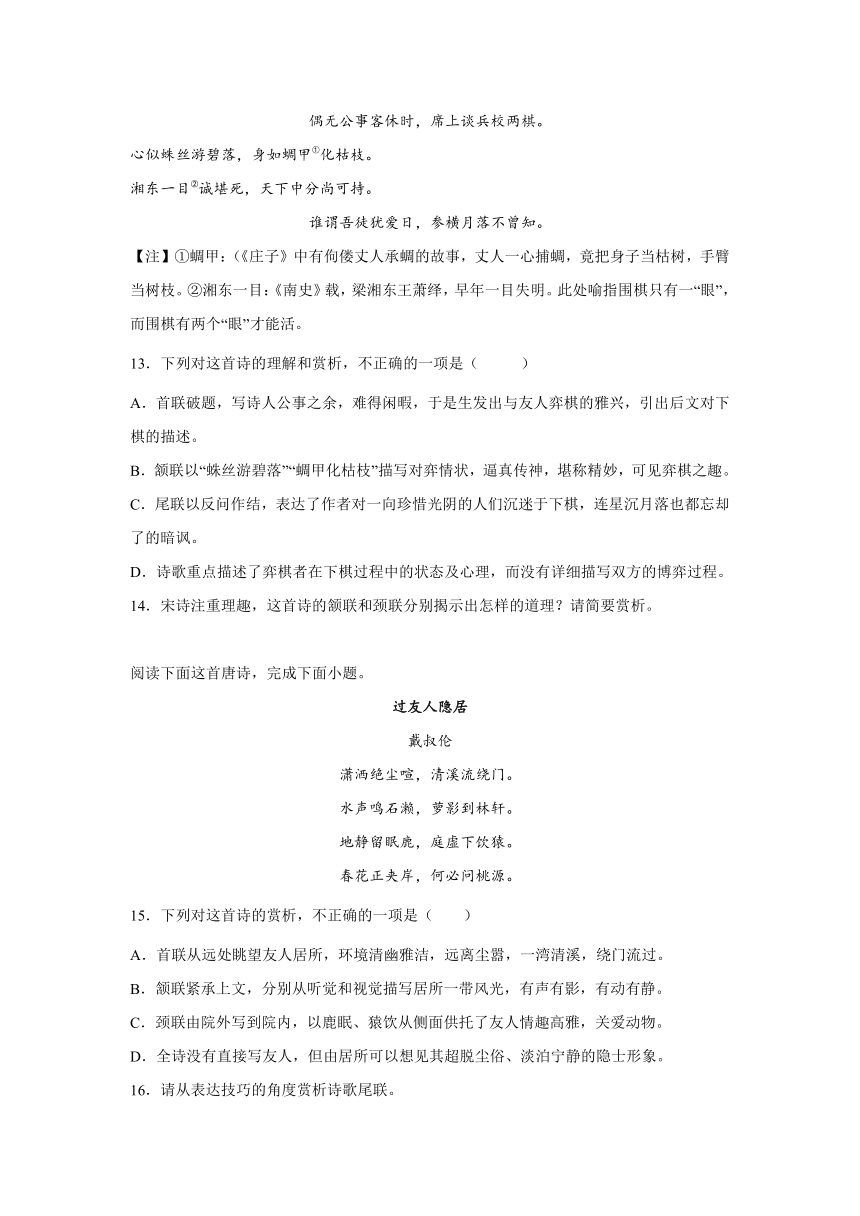

阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

弈棋二首呈任公渐(其一)

黄庭坚

偶无公事客休时,席上谈兵校两棋。

心似蛛丝游碧落,身如蜩甲①化枯枝。

湘东一目②诚堪死,天下中分尚可持。

谁谓吾徒犹爱日,参横月落不曾知。

【注】①蜩甲:(《庄子》中有佝偻丈人承蜩的故事,丈人一心捕蜩,竟把身子当枯树,手臂当树枝。②湘东一目:《南史》载,梁湘东王萧绎,早年一目失明。此处喻指围棋只有一“眼”,而围棋有两个“眼”才能活。

13.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联破题,写诗人公事之余,难得闲暇,于是生发出与友人弈棋的雅兴,引出后文对下棋的描述。

B.颔联以“蛛丝游碧落”“蜩甲化枯枝”描写对弈情状,逼真传神,堪称精妙,可见弈棋之趣。

C.尾联以反问作结,表达了作者对一向珍惜光阴的人们沉迷于下棋,连星沉月落也都忘却了的暗讽。

D.诗歌重点描述了弈棋者在下棋过程中的状态及心理,而没有详细描写双方的博弈过程。

14.宋诗注重理趣,这首诗的颔联和颈联分别揭示出怎样的道理?请简要赏析。

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

过友人隐居

戴叔伦

潇洒绝尘喧,清溪流绕门。

水声鸣石濑,萝影到林轩。

地静留眠鹿,庭虚下饮猿。

春花正夹岸,何必问桃源。

15.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.首联从远处眺望友人居所,环境清幽雅洁,远离尘嚣,一湾清溪,绕门流过。

B.颔联紧承上文,分别从听觉和视觉描写居所一带风光,有声有影,有动有静。

C.颈联由院外写到院内,以鹿眠、猿饮从侧面供托了友人情趣高雅,关爱动物。

D.全诗没有直接写友人,但由居所可以想见其超脱尘俗、淡泊宁静的隐士形象。

16.请从表达技巧的角度赏析诗歌尾联。

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

塞下曲

张祜

二十逐嫖姚①,分兵远戍辽。

雪迷经塞夜,冰壮渡河朝。

促放雕难下②,生骑马未调③。

小儒何足问,看取剑横腰。

【注】①嫖姚:汉代霍去病曾为嫖姚校尉,这里指武官名。②难下:难以驯服。③马未调:马没有调理驯服。

17.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.首联写边塞战士意气风发,他们年纪轻轻就已跟随着嫖姚将军,驻守在辽地。

B.颈联描写战士英姿:他们飞快地放出难驯的雕,骑上还没有被驯服过的生马。

C.尾联写儒生们深受戍边将士之感染,也腰间横挂宝剑,立志去边塞谋取功名。

D.全诗以朴素自然的语言叙写守边战士生活,抒发对保卫家国的战士赞颂之情。

18.本诗颔联和李贺《雁门太守行》颔联“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”都是边塞诗之名句,请简要分析二者表现手法的不同。

阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

从陈季张求竹竿引水入厨

黄庭坚

井边分水过寒厅,斩竹南溪仗友生。

来酿百壶春酒味,怒流三峡夜泉声。

能令官舍庖厨洁,未减君家风月清。

挥斧直须轻放手,却愁食实凤凰①惊。

注:①据《庄子》记载,凤凰不同于凡鸟,它只吃竹子果实,只饮甘甜泉水。

19.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联向朋友交代了自己求取竹竿的原因,“仗”字体现了诗人的恳切之意。

B.诗人一边感受春酒的芬芳,一边聆听三峡的泉声,日常生活十分轻松惬意。

C.引来的井水能让官舍庖厨保持洁净,诗人借此含蓄表达自己对高洁品性的追求。

D.尾联巧用凤凰的典故,化俗为雅,将求取竹竿这件平常小事写得委婉别致。

20.诗人“求竹竿”时充分考虑友人的心理感受,请结合诗歌简要分析其“乞物”艺术。

阅读下面这首唐诗,完成各题。

送友人游蜀

刘沧

北去西游春未半,蜀山云雪入诗情。

青萝拂水花流影,翠霭隔岩猿有声。

日出空江分远浪,鸟归高木认孤城。

心期万里无劳倦,古石苍苔峡路清。

21.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗题虽然直接点出本诗的题材内容,然着一“游”字便淡化了离情别绪。

B.诗歌首联交代友人入蜀的时间和行踪路线,“蜀山云雪”给人美好想象。

C.诗歌的中间两联写景由远及近、声色兼备,生动描绘出蜀地独特的风物。

D.诗歌以写景为主,寓情于景,疏密有致,层层有序,语言华美而不繁缛。

22.蜀道历来以艰险著称,诗人为什么说友人“无劳倦”?请谈谈你的理解。

阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

和邵尧夫年老逢春①

司马光

年老逢春春莫咍②,朱颜不肯似春回,

酒因多病无心醉,花不解愁随意开。

荒径倦游从碧草,空庭慵扫自苍苔。

相逢谈笑犹能在,坐待牵车陌上来。

【注】①熙宁四年(1071),司马光因与王安石政见不合,改判西京御史台,来到洛阳,始与邵雍相识,并很快成了莫逆之交。邵雍,字尧夫。②咍(hāi):讥笑。

23.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.诗歌开篇点题并运用拟人化手法写春,看似幽默的话语中暗含了诗人深沉的感慨。

B.颔联说“花不解愁随意开”。语带嗔怪,正能反衬出诗人心内之愁,可谓无理而妙。

C.颈联对仗工整,“倦游”“慵扫”二词真实地表现出诗人当时的生活状态和心理感受。

D.尾联一扫前文愁苦之情,昂扬欢快,表达了对前往友人处谈笑的热切期盼,照应标题。

24.前人评价此诗说:“看似平淡,实则包含艰情。”请结合全诗谈谈你对这一评价的理解。

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

一剪梅·舟过吴江

蒋捷

一片春愁待酒浇。江上舟摇,楼上帘招。秋娘渡与泰娘桥[注],风又飘飘,雨又萧萧。

何日归家洗客袍?银字笙调,心字香烧。流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。

【注】 秋娘渡、泰娘桥是当地两处有名景点。

25.下列对这首词的赏析,不正确的一项是( )

A.上片开篇写词人触景生愁,无法排解,就想找寻酒家,希望能够借酒浇愁。

B.“舟摇”写出漂泊之感,“帘招”写见酒楼心喜,两处描写表露了词人心迹。

C.洗袍、调笙、烧香这一系列动作,是在实写词人回家之后宁静而又闲适的生活。

D.上片白描写景,景中带情;下片正面写情,情中有景,表达了倦游思归之情。

26.词下片“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”是流传千古的名句,请简要赏析。

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

浣溪沙·送梅庭老赴上党学官①

苏轼

门外东风雪洒裾,山头回首望三吴。不应弹铗为无鱼②。

上党从来天下脊,先生元是古之儒。时平不用鲁连书③。

注释:①上党,地名,今属山西;学官,负责地方文教。②弹铗:冯谖为孟尝君食客,嫌生活清苦,弹剑而歌:“长铗归来兮,食无鱼!“③鲁连书:战国时鲁仲连曾射箭书助齐收复聊域。

27.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.上片前两句交代送别时的环境,并想象友人于别去途中,回首三吴,依依不舍。

B.“上党”句强调梅庭老赴任之所虽然偏远,但地势险要,不必有怀才不遇的感叹。

C.“先生”句盛赞友人本就像古之大儒,才华满腹,现在暂时屈就,未来前途无量。

D.本词语短情长,虽只区区六句,但寓意曲折深远,既同情又开导,态度真诚恳挚。

28.学者叶嘉莹认为,苏词“以超旷为主调”,试结合本词作简要分析。

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

卜算子

向子諲

雨意挟风回,月色兼天静。心与秋空一样清,万象森如影。

何处一声钟,令我发深省。独立沧浪忘却归,不觉霜华冷。

29.下列对这首词的理解与赏析,不正确的一项是( )

A.“雨意挟风回”一句,词人抓住雨势未成、风挟雨去的变化过程,描写较为细腻。

B.词人描写月华的静静流淌与夜空的沉寂无声,巧妙地烘托出幽谧深远的意境。

C.“万象”指自然界的一切景象,此时周围树木繁密,森然如影,令词人感到畏惧。

D.本词写词人在秋夜江边的所见所闻所感,言出肺腑,感情真挚,语言质朴自然。

30.词人“不觉霜华冷”的原因是什么?请结合全词简要分析。

阅读下面这首清诗,完成下面小题。

雨过桐庐①

查慎行

江势西来弯复弯,乍惊风物异乡关。

百家小聚还成县,三面无城却倚山。

帆影依依枫叶外,滩声汩汩碓床②间。

雨蓑烟笠严陵③近,惭愧清流照容颜。

【注】①本诗是查慎行于康熙二十二年自家乡赴江西幕府途经桐庐时所作。②碓床:靠水力来舂米的器具。③严陵,指严子陵钓台,东汉著名隐士严子陵拒绝光武帝刘秀征召,曾于此隐居垂钓。

31.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.首联既交代诗人的行踪,又写出诗人看到与故乡迥然不同的风光景物时的惊讶之情。

B.颔联写桐庐县城,三面以山作为城墙且只有百余户人家的小县城给作者以新奇之感。

C.尾联即景抒怀,诗人看到清流中苍老的容颜,不禁发出功业无成、愧对名士的感慨。

D.本诗运思周密,结构严谨,以“乍惊”领起,以“惭愧”收束,一起一收,脉络清晰。

32.本诗颈联刻画工细,请简要分析其写景技巧。

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

诉衷情·端午宿合路①

姜夔

石榴一树浸溪红。零落小桥东。五日凄凉心事,山雨打船篷。

谙世味,楚人弓②。莫忡忡。白头行客,不采蘋花,孤负薰风。

【注释】①本词为姜夔羁游江苏吴县合路桥遇雨而作。②楚人弓:《孔子家语》载,楚共王丢失宝弓,不让左右去寻找,认为自己遗失宝弓,自然有别人拾去,有人失就会有人得。

33.下列对这首词的理解与赏析,不正确的一项是( )

A.上阕描写途中景色,春季将尽,石榴花纷纷凋谢,飘落在合路桥的东面。

B.“五日”照应题目“端午”,这天民间往往会赛龙舟、包粽子、挂艾草。

C.“白头行客”为词人自指,他认为在外漂泊虽苦,但不该辜负眼前美景。

D.这首小令将景、情、理融于一炉,语言简净,音节谐婉,意蕴含蓄深沉。

34.前人常用“清空”“骚雅”来评价姜夔的词作,这种风格在本词中主要体现为意象清冷,哀而不伤。请结合全词简要分析。

阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

八月十五日夜禁中独直对月忆元九①

白居易

银台金阙夕沈沈,独宿相思在翰林。

三五夜中新月色,二千里外故人心。

渚宫②东面烟波冷,浴殿西头钟漏深。

犹恐清光不同见,江陵卑湿足秋阴。

【注】①唐宪宗元和五年(公元810年),白居易任翰林学士,元稹贬江陵士曹参军。②渚宫,春秋楚国的宫名,故址在湖北江陵。

35.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗歌运用叠词,“夕沈沈”三字表现出一种深沉、幽远的意境。

B.首联交代时令环境,渲染萧瑟的氛围,同时也奠定了全诗的基调。

C.颈联描写作者在渚宫东面、浴殿西头的现实环境中彻夜难眠之景。

D.尾联“犹恐”二字隐隐露出作者对友人处境的担忧,以景结情。

36.本诗颔联为后世传诵,请简要分析它的妙处。

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

江城梅花引

(宋)王观

年年江上见寒梅。暗香来,为谁开。疑是月宫、仙子下瑶台。冷艳一枝春在手,故人远,相思寄与谁。怨极恨极嗅香蕊。

念此情,家万里。暮霞散绮。楚天碧、片片轻飞。为我多情,特地点征衣。花易飘零人易老,正心碎,那堪塞管吹。

37.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“暗香来,为谁开”轻轻一问,道出了词人内心的孤独和凄冷。

B.上阙借古人“折梅赠远”习俗表达了对身处远地的故人的思念。

C.“那堪塞管吹”紧承“怨极恨极”之语,揭示人生易逝的主题。

D.整首词就像是跟所见的寒梅深情地对话,更觉无人倾诉的孤寂。

38.试比较“暮霞散绮。楚天碧、片片轻飞”与柳永《雨霖铃》中“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”情境的异同。

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

唐多令

刘过①

芦叶满汀洲,寒沙带浅流。二十年重过南楼②。柳下系船犹未稳,能几日,又中秋。

黄鹤断矶头,故人曾到否?旧江山浑是新愁。欲买桂花同载酒,终不似,少年游。

【注】①刘过作为辛派词人,与辛弃疾、陆游等人有着较深的交往,他们“同声相应,同气相求”。②南楼,在武昌黄鹄山上,又名安远楼。南宋时“武昌系与敌分争之地”,很多词人登临时都留下了深沉的作品。

39.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.该词上片起笔两句运用对偶的修辞手法,写出了作者登高之所见,即一泓寒水,满眼尽是布满汀洲的芦叶。

B.“二十年重过南楼”一句,包含了许多情感,不仅有回忆起过往岁月的感慨,也有岁月匆匆时光流逝之感。

C.“能几日,又中秋”,一种时序催人的忧心、烈士暮年的悲感和无可奈何的喟叹,都从“又”字当中透露出来。

D.全词卒章三句写词人买花载酒,可见词人虽己不再像少年时意气风发,但仍然充满了故地重游的喜悦之情。

40.请赏析“芦叶满汀洲,寒沙带浅流”的写景技巧。

参考答案

1.B

2.(1)白居易笔下的荷花会受到环境影响:生于东溪清涟时花叶娇媚,栽入污沟浊水后馨香全无,颜色不鲜。(2)周敦颐笔下的荷花不会受到环境影响:它能“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,始终保持洁净与馨香。(2)两个作品中的荷花虽然表现出不同“物性”,但都表达了作者不愿与世俗同流合污、始终保持高洁操守的人生志趣。

【解析】1.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

B.“还不如捐躯自弃,以死明志”错,“托根非其所,不如遭弃捐”作者认为把荷花移栽至不合适的环境,还不如把它抛弃。

故选B。

2.本题考查学生鉴赏评价诗文形象和思想主旨的能力。

白诗“下有青污泥,馨香无复全”“上有红尘扑,颜色不得鲜”“昔在溪中日,花叶媚清涟”,写生在污沟浊水中的莲花花枝残败,馨香全无,与生在东溪时花叶娇媚形成对比,突出了生长环境对荷花的影响。

周文“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,我唯独喜爱莲花,它从淤泥中长出来,却不沾染污秽,在清水里洗涤过但是不显得妖媚。强调荷花不会受到外界环境的影响。

白诗“物性犹如此,人事亦宜然”“托根非其所,不如遭弃捐”诗人借助荷花的命运和遭遇,表达自己的悲叹,同时表现自己不愿与世俗同流合污的高洁的人生志趣。而周文以浓墨重彩描绘了莲的气度、莲的风节,寄予了作者对理想人格的肯定和追求,也反射出作者鄙弃贪图富贵、追名逐利的世态的心理和自己追求洁身自好的美好情操。可见,两文同写荷花,虽“物性”不同,但借物表达的人生志趣是相同的。

3.B

4.①用词精当传神。“侵”字赋予自然人格化,形象生动地表现出江水浪花中的料峭春寒:“筛”字细腻逼真地描摹出雨点透过云层、打在船篷之上的独特景象。②描写手法多样,江水飞溅,寒意侵人,春雨响篷,诗人运用比拟手法,并调动触觉、听觉等多种感官刻画江上生活情景,给人身临其境之感。③寓情于景。在对江上生活情景的描写中,寄寓了诗人欣赏自然美景、自得其乐的清幽之趣。

【解析】3.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

B.“营造凄凉氛围”错,从诗歌内容来看,虽然二人相距甚远,此时春花凋零,但这只是当时实景,并不“凄凉”;且“凄凉”和“悠然”“清幽”明显矛盾。

故选B。

4.本题考查学生鉴赏诗歌炼句的能力。

“江浪溅寒侵小睡”意思是:江水上的浪花溅起寒气侵扰了人们的睡眠,“侵”赋予江浪以人的行为,是拟人的手法,生动形象地展现出江水浪花中的料峭春寒。“岳云筛雨响疏篷”雨点透过高耸入云的山岳打在船篷上,发出悦耳的声响,“筛”写出了雨点的密集,细腻逼真地描摹出雨点透过云层、打在船篷之上的独特景象。

“江浪溅寒侵小睡”中“寒”属于触觉描写,写出了寒意侵人的感觉;“岳云筛雨响疏篷”中“响”属于听觉描写,写出了雨点打在船篷之上的声音。两句运用了触觉和听觉相结合的手法,给人身临其境之感。

“江浪溅寒侵小睡,岳云筛雨响疏篷”描写了江上生活的情景,环境优美,悠闲自得,诗人借景抒情,寓情于景,抒发了诗人热爱自然,悠然自得的心境。

5.B

6.①李白原句突出的是北方边疆的苦寒、恶劣环境,冬奥解说词的引用突出的是世界各国汇聚于此和奥运的盛大。②李白原句为表达思妇的悲哀与控诉战争罪恶做铺垫,冬奥解说词的引用表达了对团结的向往以及喜悦激动之情。

【解析】5.本题考查学生鉴赏诗歌的能力。

B.“留下的文字”错误,“虎文”指的是“虎纹”,不是文字。该句是说:思妇忧念丈夫,但路途迢远,无由得见,只得用丈夫留下的饰有虎纹的箭袋寄托情思,排遣愁怀。

故选B。

6.本题考查学生分析诗句意思和鉴赏诗歌炼句的能力。

“燕山雪花大如席”意境十分壮阔,气象极其雄浑。对雪的描写更是大气包举,想象飞腾,精彩绝妙,生动形象地写出了雪花大,密的特点,极写边疆的寒冷,这渲染了严冬的淫威。景物描写为抒情服务,从北方苦寒着笔,通过写思妇对丈夫的哀思,表达了下文中作者对边疆战争罪恶的控诉。

结合题干“每一朵小雪花中心都写着各国代表团的名字,小雪花汇聚成了一个大雪花,全场瞬间进入‘燕山雪花大如席’的如诗意境……”可知,“燕山雪花大如席”被引用在北京冬奥会的开幕式上,写各国代表团是小雪花,小雪花最终变成了“大如席”的北国雪花,突出了世界各国汇聚于此和奥运的盛大,表达了对团结的向往以及喜悦激动之情。

7.C

8.①“江南父老留公住”,老百姓的挽留突出了词人对王胜之的清誉的赞颂,老百姓的惜别之情令人感动,这是送别之常情;

②下阕用游仙的比喻来称赞王胜之品行高洁,以金陵算不得理想居地,离去不用伤心来宽慰王胜之,将沉重的别情写得轻松戏谑。

【解析】7.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

C.“下阕写王胜之因为调任离开金陵时”错误,“公驾飞车凌彩雾,红鸾骖乘青鸾驭”是词人想象王胜之当初来金陵时驾着飞车;“却讶此洲名白鹭,非吾侣,翩然欲下还飞去”是写王胜之因不满意金陵,所以又离去,是对调任的戏谑之语。

故选C。

8.本题考查学生评价诗歌中作者的思想情感的能力。

从“写离别之情既有寻常之笔”角度分析,“江南父老留公住”的意思是现在王胜之将调任离开,江南百姓因感念他的良好治理而不舍他离开,尽力挽留,突出了词人对王胜之的清誉的赞颂,老百姓的惜别之情令人感动,这是送别之常情;

从抒情运用“戏谑的语言,轻灵的笔意”角度分析,下片两句用游仙的比喻来称赞王胜之的品德高洁。最后以戏谑的语言、轻灵的笔意,以“非吾侣,翩然欲下还飞去”说明金陵算不得王胜之的理想居地,该走就洒脱离开,其用意是宽慰王胜之。

9.B

10.①“织尽寒机无得裁”写出了劳动人民生活的悲惨,借古代贤臣表达对爱民官员的盼望。②“叫破中原无住处”写出了作者对中原战乱、国家残破的愤慨,表达了对南宋朝廷的不满。③“众人皆醉我亦醉”化用诗句,借无人问“三闾大夫”来表达自己报国无门的愤懑和无奈。④“九嶷山前叫虞舜”缅怀古代贤君,如今天地相隔,无路可行,表达对当朝统治者的失望。

【解析】9.本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧的能力。

B.“繁华热闹”以及“反村”错。北方土地为敌人所占,天津桥如今也冷清凄凉,与鸟叫声的稀疏绵长形成正衬。

故选B。

10.本题考查学生评价诗歌中作者的思想情感的能力。

第一首写布谷,布谷啼声的谐音又作“脱却布裤”。内忧外患,交相逼迫。城池废弃。田园荒芜,哀鸿遍野,民不聊生。织女终年辛劳,却没有可供自己栽剪的布匹。以织女为例,展示了社会生活中尖锐的阶级对立。艰苦的生活,使百姓产生了不切实际的幻想,希望现实生活中再次出现廉叔度那样的好官。实际上,南宋末年,贪官污吏狼狈为奸,横行天下,社会黑暗。“脱却布裤”是鸟声,也是人民悲惨生活的写照。这首诗写出了劳动人民生活的悲惨,借古代贤臣表达对爱民官员的盼望。

第二首写杜鹃,意在慨叹中原的战乱和残破。首句即根据杜鹃的啼声,想象杜鹃正呼叫着:“不如归去!”锦官城,即成都,是杜鹃的故乡,那里繁花似锦,风景如画,鳞次栉比的官殿掩映在浓密的绿树丛中。与锦官城的富庶繁华截然不同的,是天津桥的凄清和冷寂。“一两声”状啼声的稀落,稀稀落落的暗声更映衬出桥上的冷清。中原残破如此,连南来的杜鹃也无法立足,深刻地写出了中原的破败景象。中原凋敝如此,在南宋王朝统治下生活的广大人民,境况又如何呢?表达了对南宋朝廷的不满。

第三首诗写鹈鹕,“提葫芦”是人们对鹈鹕叫声的想象。屈原因为“举世皆浊我独清。众人皆醉我独醒”两遭放逐,以至自沉汨罗。如今南宋君臣醉生梦死,即使自己有屈原那样爱国的思想,清醒的头脑,又何补于世?不如狂饮烂醉,随波逐流,以了残生吧!结句一声“提葫芦”,愤激之至,也沉痛之至。

第四首写鹧鸪。相传古代的贤君虞舜南下巡守,崩于苍梧之野,葬于九嶷之山,南宋社会百孔千疮,人们在九嶷山前呼唤着古代的贤明君主,但一切的渴求和呼唤都不过是徒劳。在极度失望之余,诗人不禁从心里进发出一声绝望的呼号“行不得也哥哥”!

11.C

12.①苏轼的感慨表明他厌弃官场,并对乡间生活心动,有归隐之心。②苏辙在诗中描写的乡间人情和谐、风景清幽、生活自在等美好情景,与苏轼感慨的“人间多岐路”形成对比,以坚定苏轼远离官场、回归田园的信念。③尾联直接追问苏轼何日归耕,表达了苏辙对兄长回归田园的期盼。

【解析】11.本题考查学生理解赏析诗歌内容及艺术手法的能力。

C.“美中不足而令人惆怅”错误,“闲花开尽香仍在”,尽管春已深花落尽,但其香气仍在,美好仍在;“白酒沽来厌未清”中的“厌”应理解为“餍”,“满足”之意。且诗人又说“此味暂时犹觉胜”,可见即使是开尽的闲花与未清的浊酒也别有一番风味,并非“美中不足”的“惆怅”。

故选C。

12.本题考查学生理解诗句含义及作者思想感情的能力。

“人间歧路知多少,试向桑田问耦耕”意为:人间的歧路能知多少?问问田里耕作的农民吧。这两句暗用《论语·微子》中两位隐士长沮、桀溺祸耦而耕,孔子命子路向他们问路的典故,隐喻诗人的归隐之意。“人间歧路”指官场,“知多少”一句写出诗人觉得宦海浮沉没有尽头,令人厌倦;“向桑田”“问耦耕”则明显表露出诗人对田园乡间生活充满兴趣,有归隐之心。

苏辙这首和诗,则着重描写了乡间生活的情景,“春深溪路少人行,时听田间耒耜声”写其闲静,“饥就野农分饷黍,迎嫌尉卒闹金钲”突出乡间人情和睦友善,不似官场的勾心斗角;“闲花开尽香仍在,白酒沽来厌未清”写景色优美,生活悠闲,自由自在。由此可见,苏辙对于兄长归隐田园的想法是很赞同的,这些情景与“人间歧路知多少”形成对比,能让苏轼坚定远离官场、回归田园的信念。

“此味暂时犹觉胜,问兄何日便归耕”,直接询问苏轼什么时候回归田园耕种,表达了苏辙对兄长回归田园的期盼。

13.C

14.①颔联:揭示了做事需凝神专注、投入忘我的道理。借用《庄子》中佝偻丈人承蜩的故事,写出下棋者意志集中,已达忘我之境,用生动的形象揭示出深刻的道理。

②颈联:揭示了做事须意志坚韧、从容乐观的道理。“天下中分尚可持”笔锋突转,指出只要不轻言放弃,精心运筹,仍有平分天下的希望。将局势的危急和弈棋者的坚持努力进行对比,借弈棋者的心理状态揭示出深刻的道理。

【解析】13.本题考查学生对诗歌内容的理解和赏析的能力。

C.“暗讽”错误,不是讽刺,是赞美。结尾虽然比较平淡,但即能席卷前文,并出以风趣之笔,以从容反问作结,表明一向珍惜光阴的人们,因一心鏖战,连夜阑更尽、星沉月落也都忘却了。

故选C。

14.本题考查学生鉴赏诗句表达的思想感情的能力。

“心似蛛丝游碧落”这一句,运用比喻,取自常见事物,但却奇崛异常。“蛛丝”之小,对衬“碧落”之大,已是一奇。而又偏偏不曾断绝,这就更富奇观。其深细,其浮动,其倏忽变化,如同空中随风飘荡的蛛丝。揭示了做事需凝神专注、投入忘我的道理。“身如蜩甲化枯枝”,则出于《庄子》中佝偻丈人承蜩的故事。典故被运用到这里来,喻对局者意志集中,已达到忘我境界。

颈联“湘东一目”,是说一位被封为“湘东王”而又是一只眼的贵族。“湘东王”是指梁元帝萧绎,他在当上皇帝之前被封为“湘东王”,担任荆州刺史。他自幼瞎了一只眼睛,这一典故在这里用得实在巧妙,围棋需要两眼才能成活,“一目”就只能等死了。而笔锋突然一转,说天下从中间划分下去尚且可以把握。也就是说边角一目不成活,但如果把握中盘,还是很有希望的。从中我们看到诗人的豁达和大气,我们感受到一种舍得的潇洒和对全局把握的自信,正所谓失之东隅收之桑榆!将局势的危急和弈棋者的坚持努力进行对比,借弈棋者的心理状态揭示出深刻的道理。

15.C

16.①用典:上句化用《桃花源记》中“忽逢桃花林,夹岸数百步”,含蓄地将友人居处比作与世隔绝、宁静美丽的桃花源。

②反问:下句运用反问,意为“不必问桃源”,毫不掩饰地表达了对友人居处的强烈喜爱之情。

【解析】15.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

C.“关爱动物”错。以鹿眠、猿饮表现地静、庭虚,从而烘托友人的清静、超逸。

故选C。

16.本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧的能力。

“春花正夹岸,何必问桃源”春花烂漫,生长在溪水的两岸,何必要问桃花源在哪里呢?

“桃源”指晋朝陶渊明作桃花源记,文中描述武陵渔人遇见一群因避秦乱世,而生活在与世隔绝的地方。原是陶渊明理想中的居住国度。后用以比喻世外乐土或避世隐居的地方。这里运用《桃花源记》的典故,含蓄地将友人居处比作与世隔绝、宁静美丽的桃花源,表达对友人居处的赞美之情。

“何必问桃源”何必要问桃花源在哪里呢?意为“不必问桃源”,这是运用了反问的手法,表达肯定的意思,毫不掩饰地表达了对友人居处的强烈喜爱之情,使情感表达更为强烈。

17.C

18.①本诗颔联以白描(叙述)手法描写战士们晚上整夜在大雪迷漫的原野巡逻,早上横渡坚冰封冻的河流的情景,给人以戍边生活客观真实的感觉。②《雁门太守行》颔联从听觉和视觉两方面描写了战斗时号角震天的气势和激战之后血流满地的场面,渲染了悲壮惨烈的战地气氛。

【解析】17.本题考查学生对诗句内容、技巧的把握能力。

C.“写儒生们深受戍边将士之感染,也腰间横挂宝剑,立志去边塞谋取功名”理解错误。在这一联中,诗人着力刻画了将士们誓死报国的雄心壮志。大意为:那些寻章摘句的迂腐小儒何足挂齿,还是看看这些宝剑横腰誓死报国的英雄战士们吧。

故选C。

18.本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧的能力。

李贺《雁门太守行》颔联“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”写号角声响彻秋夜的长空,边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。这两句从声、色两个方面进一步渲染悲壮的气氛。角声呜呜,本来就是一种十分悲凉的音响;现在又是在满目萧瑟的秋天里回荡,自然就显得更加悲壮了。这是从声来写。“塞上燕脂凝夜紫”则从色来烘托。此时战场之上鲜血遍染,在暮霭凝聚下呈现出暗紫色,为这个画面抹上了一层悲壮的色彩。

本诗颔联“雪迷经塞夜,冰壮渡河朝”写黑夜里大雪迷漫经过边塞,清晨里冒着寒风渡过冰上。以白描的手法,简笔勾勒,不着色彩,不加渲染,写战士历经千辛万苦,日夜兼程,以此衬托了战士们为国事、不怕栖牲,不怕困难的高尚情操。

19.B

20.(1)想象引水成功后享春酒、听水声的情景,激起友人的兴趣。(或:唤起友人的助人之乐/让友人感受到助人的快乐。)

(2)说明砍竹于美景无损,也尽量不造成干扰,打消友人的疑虑。

(3)称赞竹林景色清雅,可赏风月,可栖凤凰,以环境之雅衬托并赞赏了友人高洁的品格,博得友人的好感。

(4)“却愁食实凤凰惊”以诚恳的带有歉意的态度,赢得友人的赞同。

【解析】19.本题考查学生鉴赏诗歌内容和艺术特色的能力。

B.“诗人一边感受春酒的芬芳,一边聆听三峡的泉声”错误。颔联是说“等引水成功,待我酿酒百壶,与您一道在三峡月夜之下享春酒、听水声”。“来酿百壶春酒味”,是想象引水成功后酿酒;“怒流三峡夜泉声”,是想象引水成功后聆听流水之声如同听见三峡夜泉之声。颔联表现的内容是虚写想象的,并不是实有其事。

故选B。

20.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

诗的颔联“来酿百壶春酒味,怒流三峡夜泉声”是说“等引水成功,待我酿酒百壶,与您一道在三峡月夜之下享春酒、听水声”,作者想象引水后可以用所引之水来酿酒,还可以在夜间谛听流水之声,这是多么高雅之事啊,如果引水成功,朋友也可以享受这种高雅了,借此激起友人的兴趣。

颈联“能令官舍庖厨洁,未减君家风月清”是说“引水入厨既能让我厨房保持洁净,对您在竹间赏月的雅兴也没有减损”,说明作者引水之后,再也不要去井旁担水,所以厨房中也不会有洒落的水迹,而所砍之竹并不多,并不会对朋友家的竹林美景造成破坏,这是劝友人不必为砍竹所造成的影响担心。

尾联“挥斧直须轻放手,却愁食实凤凰惊”,是说“挥斧砍竹时我一定动作轻巧,倒担心砍竹会惊扰到凤凰来您家竹林觅食”,作者说自己砍竹时会轻手轻脚,尽量少产生噪声,但即使自己再注意,还是免不了对朋友造成一些惊扰,还望朋友谅解,态度诚恳,让人不忍拒绝。

结合注释“据《庄子》记载,凤凰不同于凡鸟,它只吃竹子果实,只饮甘甜泉水”可知,诗人巧用了凤凰的典故,含蓄的称赞友人的竹林景色美好雅致,可以吸引凤凰来此觅食;作者又用竹林景色的雅致衬托赞美友人具有美好高洁的品格,从而能博得友人的好感。

21.C

22.①友人入蜀正值春季,蜀山高耸人云,峰顶白雪皑皑,沿途绮丽景色能够激发友人的创作灵感,所以即使蜀道艰险也不觉辛苦。②友人入蜀并非单纯游山玩水,愉悦耳目,而是“心期万里”,希望借此次游历能够施展抱负,所以即使蜀道艰险也无劳倦之感。

【解析】21.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

C.“写景由远及近”错,诗歌颔联写景以近景为主,视听结合,颈联写景是远景,运用视觉感官为主;两联写景顺序应为由近及远。

故选C。

22.本题考查学生分析理解诗歌内容和评价诗歌思想内容的能力。

诗歌前三联通过对“云雪”“青萝”“水花”“翠霭”“高木”等景物的描写,描绘了蜀道上诗意美好的景色,作者在送友人时看到的这蜀地特有的景物自然让人萌生喜悦之情,轻快的心情让旅途不劳倦,因此纵使疲倦也被这美景所治愈而放松了

最后一联“心期万里无劳倦,古石苍苔峡路清”中“心期万里”写出另一重要原因,希望借此次游历能够施展抱负,友人满怀期待的心情胜过了旅途的疲惫,所以即使蜀道艰险也无劳倦之感。

23.D

24.①此诗语言平实,明白如话,诗中所写亦为春天寻常景物、朋友间相互唱和的日常生活琐事,故“看似平淡”:

②平常话语中蕴含着诗人内心复杂而酸楚的感情:年老多病,政治失意,客居异乡,百无聊赖,朋友稀少,孤独寂寞,故“包含艰情”。

【解析】23.本题考查学生对诗歌的赏析能力。

D.“一扫前文愁苦之情,昂扬欢快”错误,有些言过其实;“对前往友人处谈笑的热切期盼”错误,应是诗人热切期盼友人前来谈笑。

故选D。

24.本题考查学生对诗歌语言特色和思想情感的把握能力。

本诗写到诗人和朋友年老之时遇春的情景。写到春天鲜花盛开、春草长满小路、长满青苔的小院等春景,同时写到渴望和朋友相聚谈笑,对朋友乘车从小路来充满期待等朋友间相互唱和的日常生活琐事,语言平实,明白如话,所以“看似平淡”。

作者在平常话语中蕴含着内心复杂而酸楚的感情:首联运用拟人的手法写到春天到来,但自己年华老去,青春难再,仿佛听到春天对自己的嘲笑。颔联写到自己因体弱多病无意饮酒,即使面对四处开放的鲜花,内心依旧充满无法排解的忧愁,所以写到自己年老多病。这首诗的写作背景为作者因政见不同而被改判西京御史台,来到洛阳,所以作者因客居他乡而愁。颈联写诗人的生活状态,身心疲倦地沿着没人修理变得杂草丛生的小径漫步,院子因无人打扫而长满青苔,“倦游”“慵扫”写出了作者的内心体验,作者在此的生活并不如意,体现出作者政治的失意和百无聊赖。诗歌的尾联写到作者渴望和朋友相聚谈笑,对朋友乘车从小路来充满期待,说明作者朋友稀少、孤独寂寞。因此,整首诗都饱含着作者内心复杂而酸楚的感情,故“包含艰情”。

25.C

26.①“抛”运用拟人的手法,形象生动,突出时光流逝之快。②“红”“绿”形容词作动词,准确贴切地展示了颜色的动态变化。③三句话化抽象为具象,把看不见的时光流逝转化为可以捉摸的形象,抒发了作者对年华流逝的感慨。

【分析】25.本题考查学生鉴赏思想内容分析艺术特色的能力。

C.“实写诗人回家之后宁静而又闲适的生活”错误。不是“实写”。“何日归家洗客袍?银字笙调,心字香烧”,是词人想象回家后的情景,属于虚写。

故选C。

26.本题考查学生炼句(赏析句子)的能力。

首先从内容上看,大意是说春光容易流逝,使人追赶不上,樱桃才红熟,芭蕉又绿了,春去夏又到。

其次从思想内涵或情感态度上分析,抒发了年华易逝,人生易老的感叹。“流光容易把人抛”,指时光流逝之快。“红了樱桃,绿了芭蕉”化抽象的时光为可感的意象,以樱桃和芭蕉这两种植物的颜色变化,具体地显示出时光的奔驰,也是渲染。

最后从修辞手法或表达效果上看,乐景写哀情。蒋捷抓住夏初樱桃成熟时颜色变红,芭蕉叶子由浅绿变为深绿,把看不见的时光流逝转化为可以捉摸的形象。春愁是剪不断、理还乱。词中使用拟人手法,把人的行为动作“抛”赋予自然物,借“红”“绿”颜色之转变,表达时光流逝之快,感叹青春或美好时光不常在。

27.C

28.(1)此词写送别,却不做惯常悲伤之语,“东风雪洒”“山头回首”,意象鲜明,境界阔大,格调高亢。

(2)友人赴远任职,本令人同情,但作者却以“上党从来天下脊”“先生元是古之儒”,劝慰友人当有所作为。

(3)友人所任之职官小位卑,但诗人却能于旧典中翻出新意,加以劝慰,颇为通达超然。

【解析】27.本题考查学生对诗歌内容及艺术特色的分析能力。

C.“现在暂时屈就,未来前途无量”分析错误。此处主要强调梅庭老有古之儒者知书达礼兼济天下的胸怀,不必为职位不高而介怀。

故选C。

28.本题考查学生评价诗歌中作者的思想情感及写作风格的能力。

本词为作者送别友人之作,但其中却不见常见的送别悲伤的话语,而是以意象鲜明,境界阔大的意象相代替。如上阕中“门外东风雪洒裾”“山头回首望三吴”两句,“东风雪洒”“山头回首”都体现了意象鲜明,境界阔大的特点。

在词中充满着作者对友人的安慰之情,上党是当时的边疆偏远之地,到当地任学官相当于被贬谪,但作者却劝慰朋友说“上党从来天下脊”,说明此处雄踞西北边疆险要,地处要冲,而梅庭老则是“先生元是古之儒”,是有抱负的读书人,所以在当地应有所作为。虽是劝勉,却格调高远,毫无伤感之情。

作者之友只是去边疆做一个官小位卑的学官,但诗人却运用典故,将其比作怀有大才的冯谖和鲁仲连,于旧典中翻出新意,显示出通达超然的意境。

29.C

30.①天地沉静,秋月朗照,词人沉醉其间,觉得心境如秋空一样清澄,宁静而又坦然,所以“不觉霜华冷”;②清夜时分,钟声遥响,词人独立江边,觉得正身清心的钟声发人深省,怡然忘归,所以“不觉霜华冷”。

【解析】29.本题考查学生理解诗歌内容的能力。

C.“令词人感到畏惧”错误,“万象森如影”突出周围环境的寂静,根据“心与秋空一样清”可知,此处描写环境的寂静,烘托作者冷静的心境。

故选C。

30.本题考查学生评价诗歌中作者的思想情感的能力。

这里的“冷”有两种含义,一是“身冷”,二是“心冷”。这里的“不觉霜华冷”其实是词人心境的一种外化表现,我们可根据“心与秋空一样清”“独立沧浪忘却归”等句子感受词人心境的变化。

“心与秋空一样清”是说诗人的内心与秋天天空一样澄澈清明,宁静而又坦然。正因为心静,所以“不觉霜华冷”。

“何处一声钟,令我发深省”,后来的钟声使作者内心对人生有了更深的感触,因而“独立沧浪忘却归,不觉霜华冷”。词人独立江边,不知什么地方传来钟声,发人深省,怡然忘归,因而“不觉霜华冷”。

31.C

32.①运用叠词。“依依”状帆影,“汩汩”摹水声,既生动形象,又增强了语言的韵律之美。②视听结合。诗句描绘了如燃的枫林、隐约的帆影以及汩汩的水声,景色明丽,画面立体。③远近结合。远处帆影缓缓移动,近处山溪汩汩欢唱,观察角度多变,诗歌意境开阔。

【解析】31.本题考查学生对诗歌综合赏析的能力。

C.“苍老”“功业无成”的说法没有根据。诗人惭愧的是自己外出求禄,未能免俗。

故选C。

32.本题考查学生赏析诗歌表达技巧的能力。

“依依”,状帆影轻柔貌,“汩汩”摹水流的声音,叠词的运用既生动形象,又增强了语言的韵律之美,读来朗朗上口,富有节奏感。

远处的枫林、隐约轻柔的帆影,这些为视觉描写;汩汩的水声为听觉描写,诗句视听结合,呈现的景色红白相间,明丽动人,画面充满立体感。

远处帆影缓缓在江面移动,近处山溪在碓床间汩汩欢唱,诗句远近结合,观察角度多变,由江面到山间,诗歌意境开阔,引人想象。

33.A

34.①意象清冷:石榴树鲜花盛开,词人却是从水中欣赏这一景象,给艳红的石榴花染上一层冷色调。词人寄居在船上,听到淅沥的山雨拍洒船篷,渲染出凄凉的氛围。②哀而不伤:词人飘零他乡,在端午佳节不得与家人欢聚,难免羁旅情思。而他借用楚王遗弓的典故,想到自己有所失,别人就有所得,不要忧心忡忡,逐渐趋向自我宽慰和开解。

【分析】33.本题考查学生综合鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。

A.“春季将尽,石榴花纷纷凋谢”错。标题点明是端午,即当时是农历五月初五,已是夏季第二个月份,石榴刚开花。

故选A。

34.本题考查学生鉴赏诗歌意象、意境和思想情感的能力。

本词上阕写景,描写途中景色,“石榴一树浸溪红”“雨打船篷”,寓情于景,视听结合;“零落”“凄凉”寓情,石榴花飘落,雨又潇潇,境为情所见,自然流露出词人的凄凉心境,又有“白头行客”漂泊之感顿生,此乃“哀”之基调;

下阕转入议论,用典骚雅,楚人遗弓,有失有得,以辩证的道理自勉,舒缓了哀婉之情。最后三句,言自己不采蘋花,颇有“出淤泥而不染”之风雅;薰风,用《南风歌》“南风之薰兮,可以解吾民之愠兮”典故,自己只有清凉温和的风作伴,平添一份快然洒脱,中和了哀的基调。

35.C

36.①颔联描写了今夜月色分外明朗,诗人独值禁中,寂寞难耐,对月想念友人;友人远在二千里之外,想必也在对月想念着诗人自己。

②颔联从对面写来,以己之心,推友之心,形诸笔端,对友人思念之情溢于言表。

③颔联虚实结合。上一句为当下之景,下一句为想象之景,抒发了作者内心孤独寂寞的感情。

④“三五夜”交代了时间,呼应了标题。

【分析】35.本题考查学生对诗歌语内容的理解和赏析的能力。

C.“描写作者在渚宫东面、浴殿西头的现实环境”错,颈联由己及彼,推想友人的生活环境,彻夜难眠的情景。

故选C。

36.本题考查学生鉴赏诗歌炼句的能力。

“三五夜中新月色,二千里外故人心”,诗人用“三五夜”来指农历十五的晚上,此处呼应了标题;

“三五夜中新月色”是实景,写自己;“二千里外故人心”对写法,想象对方思念自己;

白居易在翰林院值夜班,并住在里面,出门望着中天的满月。白居易之所以说圆月的月色新,也正是他相思意浓,历历如新的缘故。作者实写自己在中秋之夜,对着明月思念远方的好友;同时,诗人以己心理推及“故人心”,想象对方此时也在月下思念自己,抒发了作者内心孤独寂寞的感情。诗作虚实结合,表现了元白二人千里回思的深厚友情。

37.C

38.两句同是借景物表达哀伤之情。柳词以昏暗寥廓的江景,展现出一幅渺远阴郁的画面,烘托惨淡之情和迷茫之感;本词以艳丽的暮霞、澄碧的江天和轻飞的落梅为主体,描绘出一幅绚丽多彩的画面,以乐衬哀,寄托诗人飘零之感。

【解析】37.本题考查学生鉴赏诗歌内容和艺术特色的能力。

C.“揭示人生易逝的主题”错误,从“故人远,相思寄与谁”“念此情,家万里”等处可知,应该是表达了思念家乡和亲友的情感。

故选C。

38.本题考查学生鉴赏诗歌内容和艺术特色的能力。

柳永《雨霖铃》中的“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”,是说“想到这回去南方,这一程又一程,千里迢迢,一片烟波,那夜雾沉沉的楚地天空竟是一望无边”。为近景远景相连,虚景实景交融,这不仅衬写了别后怅然空虚的心情,同时也暗示了作者在政治上失意后迷茫的前程。柳永用冷落凄凉的秋景,衬托了难以割舍的离情和迷茫的感受。

本词的“暮霞散绮。楚天碧、片片轻飞”,是说“晚霞如彩绸般美丽。楚地的天空一片碧绿,寒梅的花瓣片片飘落”,作者借描绘眼前绚丽多彩的动人画面,以乐景抒哀情,表达了诗人漂泊沦落的孤寂之感。

39.D

40.①动静结合。“芦叶”“寒沙”是静景,“浅流”是动景。

②远近结合。长满芦叶的汀州是远景,浅流中的寒沙是近景。

③线(点)面结合。“芦叶满汀洲”属于面的铺陈,“寒沙带浅流”是线(点)的描绘。

④融情于景。岁月易逝、烈士暮年的感慨融于凄清萧瑟的满目“芦叶”、 一泓“寒流”之景中。

【解析】39.本题考查学生理解赏析诗词内容及艺术手法的能力。

D.“词人虽己不再像少年时意气风发,但仍然充满了故地重游的喜悦之情”错误,卒章三句买花载酒,本想苦中求乐,来驱散一下心头的愁绪。可是这家国恨、身世愁又岂是些许花酒所冲淡得了的!先用“欲”字一顿,提出游乐的意愿,接着用“不似”一转,则纵去也无复当年乐趣,表示了否定的态度,并非“充满了故地重游的喜悦之情”。

故选D。

40.本题考查学生赏析关键诗句的能力。

这两句意为:芦苇的枯叶落满沙洲,浅浅的寒水在沙滩上无声无息地流过。

前句写静,汀州、芦叶、寒沙都是静景,而“浅流”则是动景,动静结合。

“汀州”是水中小岛,距离较远,“寒沙”“浅流”是岸边近景,远近结合。

“芦叶满汀洲”写出秋色满眼,是“面”的描写;“寒沙带浅流”写出眼前可观的细节景色,是点的描写。点面结合。

“满”字和“寒”字,把萧疏的外景同低徊的心境交融在一起,勾勒出一幅黯淡的画面,为全词着上了一层“底色”。细味这残芦满目、浅流如带的词境,气象萧瑟,与诗人“二十年重过南楼”的无限感慨融为一体,体现出时光流逝,人生易老,烈士暮年的悲凉之情,情景交融。

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

京兆府栽莲

白居易

污沟贮浊水,水上叶田田。

我来一长叹,知是东溪莲。

下有青污泥,馨香无复全。

上有红尘扑,颜色不得鲜。

物性犹如此,人事亦宜然。

托根非其所,不如遭弃捐。

昔在溪中日,花叶媚清涟。

今年不得地,憔悴府门前。

1.下列对这首诗的理解与赏析,不正确的一项是( )

A.本诗写东溪莲移栽至京兆府,看似托身于贵府重地,实则生长环境污浊不堪。

B.诗人认为东溪莲与其遭受泥污尘扑,不得其所,还不如捐躯自弃,以死明志。

C.结尾四句运用对比的手法,表达诗人对往昔的追忆缅怀,对当下的不满无奈。

D.诗歌采用多种表达方式,融描写、议论、抒情于一体,以物喻人,托物言志。

2.白居易和周敦颐在本诗和《爱莲说》中分别写出了荷花不同的“物性”,但表达了相同的志趣,请结合作品简要分析。

阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

和李时发春日见寄

孔武仲

闻道重湖路未通,悠然身在碧湘中。

崎岖水国犹千里,牢落春花已半空。

江浪溅寒侵小睡,岳云筛雨响疏篷。

君诗亦说清幽趣,便觉年来气味同。

3.下列对这首诗的理解与赏析,不正确的一项是( )

A.诗歌首联从“闻道”落笔,表现好友虽身处偏僻之地,却能悠然自得的心境。

B.诗歌颔联描写水国千里、春花寥落的自然环境,以时空阻隔,营造凄凉氛围。

C.诗歌尾联点明二人在创作中呈现出相同的趣味,认可自己与好友的艺术追求。

D.全诗写景中兼抒情,在日常酬唱间展现知己情谊,感情真挚,读来别有意味。

4.本诗颈联写景艺术颇有特色,请结合诗句简要赏析。

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

北风行(节选)

李白

燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台①。

幽州思妇十二月,停歌罢笑双蛾摧。

别时提剑救边去,遗此虎文金鞞靫②。

中有一双白羽箭,蜘蛛结网生尘埃。

箭空在,人今战死不复回。

黄河捧土尚可塞,北风雨雪恨难裁。

【注】①轩辕台,乃黄帝轩辕氏与蚩尤战于涿鹿之处。遗址在今河北怀来乔山上。②鞞靫(bǐngchá):箭袋。

5.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.本诗中“停歌”“罢笑”“双蛾摧”等细节刻画了人物的内心世界,塑造了一个愁肠百结的思妇形象。

B.“金鞞靫”一句,写思妇忧念丈夫,但路途迢远,无由得见,只得用丈夫留下的文字和箭袋来寄托情思。

C.末二句烘托出悲剧气氛,与白居易《长恨歌》中“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”有异曲同工之妙。

D.本诗信笔挥洒,语言夸张,意境壮阔,情感强烈,有震撼人心的力量,比较典型地体现了李白诗的风格。

6.“每一朵小雪花中心都写着各国代表团的名字,小雪花汇聚成了一个大雪花,全场瞬间进入‘燕山雪花大如席’的如诗意境……”,北京冬奥会开幕式的这句解说词引用了李白的诗句,又翻出新意。请结合诗句,谈谈创新点在哪里。

阅读下面这首宋词,完成下列小题。

渔家傲

苏轼

千古龙蟠并虎踞,从公一吊兴亡处。渺渺斜风吹细雨,芳草渡,江南父老留公住。

公驾飞车凌彩雾,红鸾骖乘青鸾驭。却讶此洲名白鹭,非吾侣,翩然欲下还飞去。

【注】元丰七年(1084年)八月,苏轼自黄州赴汝州途中,经过金陵,恰逢江宁知府王胜之调任,因作此词送别。

7.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.金陵有“钟山龙蟠,石城虎踞”之誉,“千古”一词指金陵曾是数代帝王的都城,呼应下句的“兴亡处”。

B.“斜风”“细雨”之景物描摹富有意境。“留”字则写出百姓在蒙蒙细雨中送别王胜之的难舍难分之情。

C.下阕写王胜之因为调任离开金陵时,驾着飞车穿越云霞,以鸾鸟为陪乘,一路凌风驭虚,词人想象大胆。

D.词中关于水乡风物的景致描写没有泛化,类型化,词人眼中的现实风景,带有鲜明的人物活动的印记。

8.这首词写离别之情既有寻常之笔,亦有“戏谑的语言,轻灵的笔意”,请结合词作具体内容赏析。

阅读下面这组宋诗,完成下面小题。

四禽言

【宋】梁栋①

(其一)脱却布裤,贫家能有几尺布。织尽寒机②无得裁,可人不来廉叔度③。脱却布裤。

(其二)不如归去,锦官宫殿迷烟树。天津桥④上一两声,叫破中原无住处。不如归去。

(其三)提葫芦,今年酒贱频频沽。众人皆醉我亦醉,哀哉谁问醒三闾!提葫芦。

(其四)行不得也哥哥,湖南湖北春水多。九嶷山前叫虞舜,奈此乾坤无路何。行不得也哥哥。

【注】①梁栋(1242—1305):南宋诗人,咸淳四年进士,宋亡后归居。②寒机,寒夜的织布机。③廉叔度:东汉名臣廉范,字叔度,养民以富,受到百姓称颂。④天津桥,隋唐洛阳皇城前的桥梁。⑤九嶷山:又称苍梧山,山上有舜帝陵。

9.下列对这组诗的赏析不正确的一项是( )

A.诗歌借助了四种飞禽的叫声,运用谐音生发联想,前后呼应,使情感抒发更为强烈。

B.第二首诗运用了衬托的手法,通过天津桥上的繁华热闹来反衬鸟叫声的稀疏和绵长。

C.诗歌善于运用典故,如“三闾”就是指屈原,委婉传达出诗人难以明言的情感态度。

D.“行不得也哥哥”是鹧鸪叫声的拟意,表示行路艰难,这里借以传达对国事的感慨。

10.结合诗句,简要分析这组诗中蕴含的情感。

阅读下面这首宋诗,完成下列小题。

次韵子瞻新城道中【注】

苏辙

春深溪路少人行,时听田间耒耜声。

饥就野农分饷黍,迎嫌尉卒闹金钲。

闲花开尽香仍在,白酒沽来厌未清。

此味暂时犹觉胜,问兄何日便归耕。

【注】子瞻新城道中:苏轼因厌弃朝廷党争而请求外调杭州,在出巡杭州西南新城途中有感而发,写下《新城道中》,诗中有“人间歧路知多少,试向桑田问耦耕”之句。

11.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联包含时间、地点人物等要素,很有画面感,将读者带入乡间生活特有的氛围中。

B.乐与野农共食却嫌时卒扰人,其背后的心态与陶潜所写的桃花源中的村民有相似之处。

C.闲花落尽说明春意已深,白酒未清说明生活清贫只买得起浊酒,美中不足而令人惆怅。

D.多种感官交织,自然风景与田园生活融合,诗人最终形成“犹觉胜”的整体印象。

12.对苏轼发出的“人间歧路知多少,试向桑田问耦耕”的感慨,苏辙在这首诗中是如何回应的?

阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

弈棋二首呈任公渐(其一)

黄庭坚

偶无公事客休时,席上谈兵校两棋。

心似蛛丝游碧落,身如蜩甲①化枯枝。

湘东一目②诚堪死,天下中分尚可持。

谁谓吾徒犹爱日,参横月落不曾知。

【注】①蜩甲:(《庄子》中有佝偻丈人承蜩的故事,丈人一心捕蜩,竟把身子当枯树,手臂当树枝。②湘东一目:《南史》载,梁湘东王萧绎,早年一目失明。此处喻指围棋只有一“眼”,而围棋有两个“眼”才能活。

13.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联破题,写诗人公事之余,难得闲暇,于是生发出与友人弈棋的雅兴,引出后文对下棋的描述。

B.颔联以“蛛丝游碧落”“蜩甲化枯枝”描写对弈情状,逼真传神,堪称精妙,可见弈棋之趣。

C.尾联以反问作结,表达了作者对一向珍惜光阴的人们沉迷于下棋,连星沉月落也都忘却了的暗讽。

D.诗歌重点描述了弈棋者在下棋过程中的状态及心理,而没有详细描写双方的博弈过程。

14.宋诗注重理趣,这首诗的颔联和颈联分别揭示出怎样的道理?请简要赏析。

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

过友人隐居

戴叔伦

潇洒绝尘喧,清溪流绕门。

水声鸣石濑,萝影到林轩。

地静留眠鹿,庭虚下饮猿。

春花正夹岸,何必问桃源。

15.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.首联从远处眺望友人居所,环境清幽雅洁,远离尘嚣,一湾清溪,绕门流过。

B.颔联紧承上文,分别从听觉和视觉描写居所一带风光,有声有影,有动有静。

C.颈联由院外写到院内,以鹿眠、猿饮从侧面供托了友人情趣高雅,关爱动物。

D.全诗没有直接写友人,但由居所可以想见其超脱尘俗、淡泊宁静的隐士形象。

16.请从表达技巧的角度赏析诗歌尾联。

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

塞下曲

张祜

二十逐嫖姚①,分兵远戍辽。

雪迷经塞夜,冰壮渡河朝。

促放雕难下②,生骑马未调③。

小儒何足问,看取剑横腰。

【注】①嫖姚:汉代霍去病曾为嫖姚校尉,这里指武官名。②难下:难以驯服。③马未调:马没有调理驯服。

17.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.首联写边塞战士意气风发,他们年纪轻轻就已跟随着嫖姚将军,驻守在辽地。

B.颈联描写战士英姿:他们飞快地放出难驯的雕,骑上还没有被驯服过的生马。

C.尾联写儒生们深受戍边将士之感染,也腰间横挂宝剑,立志去边塞谋取功名。

D.全诗以朴素自然的语言叙写守边战士生活,抒发对保卫家国的战士赞颂之情。

18.本诗颔联和李贺《雁门太守行》颔联“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”都是边塞诗之名句,请简要分析二者表现手法的不同。

阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

从陈季张求竹竿引水入厨

黄庭坚

井边分水过寒厅,斩竹南溪仗友生。

来酿百壶春酒味,怒流三峡夜泉声。

能令官舍庖厨洁,未减君家风月清。

挥斧直须轻放手,却愁食实凤凰①惊。

注:①据《庄子》记载,凤凰不同于凡鸟,它只吃竹子果实,只饮甘甜泉水。

19.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联向朋友交代了自己求取竹竿的原因,“仗”字体现了诗人的恳切之意。

B.诗人一边感受春酒的芬芳,一边聆听三峡的泉声,日常生活十分轻松惬意。

C.引来的井水能让官舍庖厨保持洁净,诗人借此含蓄表达自己对高洁品性的追求。

D.尾联巧用凤凰的典故,化俗为雅,将求取竹竿这件平常小事写得委婉别致。

20.诗人“求竹竿”时充分考虑友人的心理感受,请结合诗歌简要分析其“乞物”艺术。

阅读下面这首唐诗,完成各题。

送友人游蜀

刘沧

北去西游春未半,蜀山云雪入诗情。

青萝拂水花流影,翠霭隔岩猿有声。

日出空江分远浪,鸟归高木认孤城。

心期万里无劳倦,古石苍苔峡路清。

21.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗题虽然直接点出本诗的题材内容,然着一“游”字便淡化了离情别绪。

B.诗歌首联交代友人入蜀的时间和行踪路线,“蜀山云雪”给人美好想象。

C.诗歌的中间两联写景由远及近、声色兼备,生动描绘出蜀地独特的风物。

D.诗歌以写景为主,寓情于景,疏密有致,层层有序,语言华美而不繁缛。

22.蜀道历来以艰险著称,诗人为什么说友人“无劳倦”?请谈谈你的理解。

阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

和邵尧夫年老逢春①

司马光

年老逢春春莫咍②,朱颜不肯似春回,

酒因多病无心醉,花不解愁随意开。

荒径倦游从碧草,空庭慵扫自苍苔。

相逢谈笑犹能在,坐待牵车陌上来。

【注】①熙宁四年(1071),司马光因与王安石政见不合,改判西京御史台,来到洛阳,始与邵雍相识,并很快成了莫逆之交。邵雍,字尧夫。②咍(hāi):讥笑。

23.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.诗歌开篇点题并运用拟人化手法写春,看似幽默的话语中暗含了诗人深沉的感慨。

B.颔联说“花不解愁随意开”。语带嗔怪,正能反衬出诗人心内之愁,可谓无理而妙。

C.颈联对仗工整,“倦游”“慵扫”二词真实地表现出诗人当时的生活状态和心理感受。

D.尾联一扫前文愁苦之情,昂扬欢快,表达了对前往友人处谈笑的热切期盼,照应标题。

24.前人评价此诗说:“看似平淡,实则包含艰情。”请结合全诗谈谈你对这一评价的理解。

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

一剪梅·舟过吴江

蒋捷

一片春愁待酒浇。江上舟摇,楼上帘招。秋娘渡与泰娘桥[注],风又飘飘,雨又萧萧。

何日归家洗客袍?银字笙调,心字香烧。流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。

【注】 秋娘渡、泰娘桥是当地两处有名景点。

25.下列对这首词的赏析,不正确的一项是( )

A.上片开篇写词人触景生愁,无法排解,就想找寻酒家,希望能够借酒浇愁。

B.“舟摇”写出漂泊之感,“帘招”写见酒楼心喜,两处描写表露了词人心迹。

C.洗袍、调笙、烧香这一系列动作,是在实写词人回家之后宁静而又闲适的生活。

D.上片白描写景,景中带情;下片正面写情,情中有景,表达了倦游思归之情。

26.词下片“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”是流传千古的名句,请简要赏析。

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

浣溪沙·送梅庭老赴上党学官①

苏轼

门外东风雪洒裾,山头回首望三吴。不应弹铗为无鱼②。

上党从来天下脊,先生元是古之儒。时平不用鲁连书③。

注释:①上党,地名,今属山西;学官,负责地方文教。②弹铗:冯谖为孟尝君食客,嫌生活清苦,弹剑而歌:“长铗归来兮,食无鱼!“③鲁连书:战国时鲁仲连曾射箭书助齐收复聊域。

27.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.上片前两句交代送别时的环境,并想象友人于别去途中,回首三吴,依依不舍。

B.“上党”句强调梅庭老赴任之所虽然偏远,但地势险要,不必有怀才不遇的感叹。

C.“先生”句盛赞友人本就像古之大儒,才华满腹,现在暂时屈就,未来前途无量。

D.本词语短情长,虽只区区六句,但寓意曲折深远,既同情又开导,态度真诚恳挚。

28.学者叶嘉莹认为,苏词“以超旷为主调”,试结合本词作简要分析。

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

卜算子

向子諲

雨意挟风回,月色兼天静。心与秋空一样清,万象森如影。

何处一声钟,令我发深省。独立沧浪忘却归,不觉霜华冷。

29.下列对这首词的理解与赏析,不正确的一项是( )

A.“雨意挟风回”一句,词人抓住雨势未成、风挟雨去的变化过程,描写较为细腻。

B.词人描写月华的静静流淌与夜空的沉寂无声,巧妙地烘托出幽谧深远的意境。

C.“万象”指自然界的一切景象,此时周围树木繁密,森然如影,令词人感到畏惧。

D.本词写词人在秋夜江边的所见所闻所感,言出肺腑,感情真挚,语言质朴自然。

30.词人“不觉霜华冷”的原因是什么?请结合全词简要分析。

阅读下面这首清诗,完成下面小题。

雨过桐庐①

查慎行

江势西来弯复弯,乍惊风物异乡关。

百家小聚还成县,三面无城却倚山。

帆影依依枫叶外,滩声汩汩碓床②间。

雨蓑烟笠严陵③近,惭愧清流照容颜。

【注】①本诗是查慎行于康熙二十二年自家乡赴江西幕府途经桐庐时所作。②碓床:靠水力来舂米的器具。③严陵,指严子陵钓台,东汉著名隐士严子陵拒绝光武帝刘秀征召,曾于此隐居垂钓。

31.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.首联既交代诗人的行踪,又写出诗人看到与故乡迥然不同的风光景物时的惊讶之情。

B.颔联写桐庐县城,三面以山作为城墙且只有百余户人家的小县城给作者以新奇之感。

C.尾联即景抒怀,诗人看到清流中苍老的容颜,不禁发出功业无成、愧对名士的感慨。

D.本诗运思周密,结构严谨,以“乍惊”领起,以“惭愧”收束,一起一收,脉络清晰。

32.本诗颈联刻画工细,请简要分析其写景技巧。

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

诉衷情·端午宿合路①

姜夔

石榴一树浸溪红。零落小桥东。五日凄凉心事,山雨打船篷。

谙世味,楚人弓②。莫忡忡。白头行客,不采蘋花,孤负薰风。

【注释】①本词为姜夔羁游江苏吴县合路桥遇雨而作。②楚人弓:《孔子家语》载,楚共王丢失宝弓,不让左右去寻找,认为自己遗失宝弓,自然有别人拾去,有人失就会有人得。

33.下列对这首词的理解与赏析,不正确的一项是( )

A.上阕描写途中景色,春季将尽,石榴花纷纷凋谢,飘落在合路桥的东面。

B.“五日”照应题目“端午”,这天民间往往会赛龙舟、包粽子、挂艾草。

C.“白头行客”为词人自指,他认为在外漂泊虽苦,但不该辜负眼前美景。

D.这首小令将景、情、理融于一炉,语言简净,音节谐婉,意蕴含蓄深沉。

34.前人常用“清空”“骚雅”来评价姜夔的词作,这种风格在本词中主要体现为意象清冷,哀而不伤。请结合全词简要分析。

阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

八月十五日夜禁中独直对月忆元九①

白居易

银台金阙夕沈沈,独宿相思在翰林。

三五夜中新月色,二千里外故人心。

渚宫②东面烟波冷,浴殿西头钟漏深。

犹恐清光不同见,江陵卑湿足秋阴。

【注】①唐宪宗元和五年(公元810年),白居易任翰林学士,元稹贬江陵士曹参军。②渚宫,春秋楚国的宫名,故址在湖北江陵。

35.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗歌运用叠词,“夕沈沈”三字表现出一种深沉、幽远的意境。

B.首联交代时令环境,渲染萧瑟的氛围,同时也奠定了全诗的基调。

C.颈联描写作者在渚宫东面、浴殿西头的现实环境中彻夜难眠之景。

D.尾联“犹恐”二字隐隐露出作者对友人处境的担忧,以景结情。

36.本诗颔联为后世传诵,请简要分析它的妙处。

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

江城梅花引

(宋)王观

年年江上见寒梅。暗香来,为谁开。疑是月宫、仙子下瑶台。冷艳一枝春在手,故人远,相思寄与谁。怨极恨极嗅香蕊。

念此情,家万里。暮霞散绮。楚天碧、片片轻飞。为我多情,特地点征衣。花易飘零人易老,正心碎,那堪塞管吹。

37.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“暗香来,为谁开”轻轻一问,道出了词人内心的孤独和凄冷。

B.上阙借古人“折梅赠远”习俗表达了对身处远地的故人的思念。

C.“那堪塞管吹”紧承“怨极恨极”之语,揭示人生易逝的主题。

D.整首词就像是跟所见的寒梅深情地对话,更觉无人倾诉的孤寂。

38.试比较“暮霞散绮。楚天碧、片片轻飞”与柳永《雨霖铃》中“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”情境的异同。

阅读下面这首宋词,完成下面小题。

唐多令

刘过①

芦叶满汀洲,寒沙带浅流。二十年重过南楼②。柳下系船犹未稳,能几日,又中秋。

黄鹤断矶头,故人曾到否?旧江山浑是新愁。欲买桂花同载酒,终不似,少年游。

【注】①刘过作为辛派词人,与辛弃疾、陆游等人有着较深的交往,他们“同声相应,同气相求”。②南楼,在武昌黄鹄山上,又名安远楼。南宋时“武昌系与敌分争之地”,很多词人登临时都留下了深沉的作品。

39.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.该词上片起笔两句运用对偶的修辞手法,写出了作者登高之所见,即一泓寒水,满眼尽是布满汀洲的芦叶。

B.“二十年重过南楼”一句,包含了许多情感,不仅有回忆起过往岁月的感慨,也有岁月匆匆时光流逝之感。

C.“能几日,又中秋”,一种时序催人的忧心、烈士暮年的悲感和无可奈何的喟叹,都从“又”字当中透露出来。

D.全词卒章三句写词人买花载酒,可见词人虽己不再像少年时意气风发,但仍然充满了故地重游的喜悦之情。

40.请赏析“芦叶满汀洲,寒沙带浅流”的写景技巧。

参考答案

1.B

2.(1)白居易笔下的荷花会受到环境影响:生于东溪清涟时花叶娇媚,栽入污沟浊水后馨香全无,颜色不鲜。(2)周敦颐笔下的荷花不会受到环境影响:它能“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,始终保持洁净与馨香。(2)两个作品中的荷花虽然表现出不同“物性”,但都表达了作者不愿与世俗同流合污、始终保持高洁操守的人生志趣。

【解析】1.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

B.“还不如捐躯自弃,以死明志”错,“托根非其所,不如遭弃捐”作者认为把荷花移栽至不合适的环境,还不如把它抛弃。

故选B。

2.本题考查学生鉴赏评价诗文形象和思想主旨的能力。

白诗“下有青污泥,馨香无复全”“上有红尘扑,颜色不得鲜”“昔在溪中日,花叶媚清涟”,写生在污沟浊水中的莲花花枝残败,馨香全无,与生在东溪时花叶娇媚形成对比,突出了生长环境对荷花的影响。

周文“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,我唯独喜爱莲花,它从淤泥中长出来,却不沾染污秽,在清水里洗涤过但是不显得妖媚。强调荷花不会受到外界环境的影响。

白诗“物性犹如此,人事亦宜然”“托根非其所,不如遭弃捐”诗人借助荷花的命运和遭遇,表达自己的悲叹,同时表现自己不愿与世俗同流合污的高洁的人生志趣。而周文以浓墨重彩描绘了莲的气度、莲的风节,寄予了作者对理想人格的肯定和追求,也反射出作者鄙弃贪图富贵、追名逐利的世态的心理和自己追求洁身自好的美好情操。可见,两文同写荷花,虽“物性”不同,但借物表达的人生志趣是相同的。

3.B

4.①用词精当传神。“侵”字赋予自然人格化,形象生动地表现出江水浪花中的料峭春寒:“筛”字细腻逼真地描摹出雨点透过云层、打在船篷之上的独特景象。②描写手法多样,江水飞溅,寒意侵人,春雨响篷,诗人运用比拟手法,并调动触觉、听觉等多种感官刻画江上生活情景,给人身临其境之感。③寓情于景。在对江上生活情景的描写中,寄寓了诗人欣赏自然美景、自得其乐的清幽之趣。

【解析】3.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

B.“营造凄凉氛围”错,从诗歌内容来看,虽然二人相距甚远,此时春花凋零,但这只是当时实景,并不“凄凉”;且“凄凉”和“悠然”“清幽”明显矛盾。

故选B。

4.本题考查学生鉴赏诗歌炼句的能力。

“江浪溅寒侵小睡”意思是:江水上的浪花溅起寒气侵扰了人们的睡眠,“侵”赋予江浪以人的行为,是拟人的手法,生动形象地展现出江水浪花中的料峭春寒。“岳云筛雨响疏篷”雨点透过高耸入云的山岳打在船篷上,发出悦耳的声响,“筛”写出了雨点的密集,细腻逼真地描摹出雨点透过云层、打在船篷之上的独特景象。

“江浪溅寒侵小睡”中“寒”属于触觉描写,写出了寒意侵人的感觉;“岳云筛雨响疏篷”中“响”属于听觉描写,写出了雨点打在船篷之上的声音。两句运用了触觉和听觉相结合的手法,给人身临其境之感。

“江浪溅寒侵小睡,岳云筛雨响疏篷”描写了江上生活的情景,环境优美,悠闲自得,诗人借景抒情,寓情于景,抒发了诗人热爱自然,悠然自得的心境。

5.B

6.①李白原句突出的是北方边疆的苦寒、恶劣环境,冬奥解说词的引用突出的是世界各国汇聚于此和奥运的盛大。②李白原句为表达思妇的悲哀与控诉战争罪恶做铺垫,冬奥解说词的引用表达了对团结的向往以及喜悦激动之情。

【解析】5.本题考查学生鉴赏诗歌的能力。

B.“留下的文字”错误,“虎文”指的是“虎纹”,不是文字。该句是说:思妇忧念丈夫,但路途迢远,无由得见,只得用丈夫留下的饰有虎纹的箭袋寄托情思,排遣愁怀。

故选B。

6.本题考查学生分析诗句意思和鉴赏诗歌炼句的能力。

“燕山雪花大如席”意境十分壮阔,气象极其雄浑。对雪的描写更是大气包举,想象飞腾,精彩绝妙,生动形象地写出了雪花大,密的特点,极写边疆的寒冷,这渲染了严冬的淫威。景物描写为抒情服务,从北方苦寒着笔,通过写思妇对丈夫的哀思,表达了下文中作者对边疆战争罪恶的控诉。

结合题干“每一朵小雪花中心都写着各国代表团的名字,小雪花汇聚成了一个大雪花,全场瞬间进入‘燕山雪花大如席’的如诗意境……”可知,“燕山雪花大如席”被引用在北京冬奥会的开幕式上,写各国代表团是小雪花,小雪花最终变成了“大如席”的北国雪花,突出了世界各国汇聚于此和奥运的盛大,表达了对团结的向往以及喜悦激动之情。

7.C

8.①“江南父老留公住”,老百姓的挽留突出了词人对王胜之的清誉的赞颂,老百姓的惜别之情令人感动,这是送别之常情;

②下阕用游仙的比喻来称赞王胜之品行高洁,以金陵算不得理想居地,离去不用伤心来宽慰王胜之,将沉重的别情写得轻松戏谑。

【解析】7.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

C.“下阕写王胜之因为调任离开金陵时”错误,“公驾飞车凌彩雾,红鸾骖乘青鸾驭”是词人想象王胜之当初来金陵时驾着飞车;“却讶此洲名白鹭,非吾侣,翩然欲下还飞去”是写王胜之因不满意金陵,所以又离去,是对调任的戏谑之语。

故选C。

8.本题考查学生评价诗歌中作者的思想情感的能力。

从“写离别之情既有寻常之笔”角度分析,“江南父老留公住”的意思是现在王胜之将调任离开,江南百姓因感念他的良好治理而不舍他离开,尽力挽留,突出了词人对王胜之的清誉的赞颂,老百姓的惜别之情令人感动,这是送别之常情;

从抒情运用“戏谑的语言,轻灵的笔意”角度分析,下片两句用游仙的比喻来称赞王胜之的品德高洁。最后以戏谑的语言、轻灵的笔意,以“非吾侣,翩然欲下还飞去”说明金陵算不得王胜之的理想居地,该走就洒脱离开,其用意是宽慰王胜之。

9.B

10.①“织尽寒机无得裁”写出了劳动人民生活的悲惨,借古代贤臣表达对爱民官员的盼望。②“叫破中原无住处”写出了作者对中原战乱、国家残破的愤慨,表达了对南宋朝廷的不满。③“众人皆醉我亦醉”化用诗句,借无人问“三闾大夫”来表达自己报国无门的愤懑和无奈。④“九嶷山前叫虞舜”缅怀古代贤君,如今天地相隔,无路可行,表达对当朝统治者的失望。

【解析】9.本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧的能力。

B.“繁华热闹”以及“反村”错。北方土地为敌人所占,天津桥如今也冷清凄凉,与鸟叫声的稀疏绵长形成正衬。

故选B。

10.本题考查学生评价诗歌中作者的思想情感的能力。

第一首写布谷,布谷啼声的谐音又作“脱却布裤”。内忧外患,交相逼迫。城池废弃。田园荒芜,哀鸿遍野,民不聊生。织女终年辛劳,却没有可供自己栽剪的布匹。以织女为例,展示了社会生活中尖锐的阶级对立。艰苦的生活,使百姓产生了不切实际的幻想,希望现实生活中再次出现廉叔度那样的好官。实际上,南宋末年,贪官污吏狼狈为奸,横行天下,社会黑暗。“脱却布裤”是鸟声,也是人民悲惨生活的写照。这首诗写出了劳动人民生活的悲惨,借古代贤臣表达对爱民官员的盼望。

第二首写杜鹃,意在慨叹中原的战乱和残破。首句即根据杜鹃的啼声,想象杜鹃正呼叫着:“不如归去!”锦官城,即成都,是杜鹃的故乡,那里繁花似锦,风景如画,鳞次栉比的官殿掩映在浓密的绿树丛中。与锦官城的富庶繁华截然不同的,是天津桥的凄清和冷寂。“一两声”状啼声的稀落,稀稀落落的暗声更映衬出桥上的冷清。中原残破如此,连南来的杜鹃也无法立足,深刻地写出了中原的破败景象。中原凋敝如此,在南宋王朝统治下生活的广大人民,境况又如何呢?表达了对南宋朝廷的不满。

第三首诗写鹈鹕,“提葫芦”是人们对鹈鹕叫声的想象。屈原因为“举世皆浊我独清。众人皆醉我独醒”两遭放逐,以至自沉汨罗。如今南宋君臣醉生梦死,即使自己有屈原那样爱国的思想,清醒的头脑,又何补于世?不如狂饮烂醉,随波逐流,以了残生吧!结句一声“提葫芦”,愤激之至,也沉痛之至。

第四首写鹧鸪。相传古代的贤君虞舜南下巡守,崩于苍梧之野,葬于九嶷之山,南宋社会百孔千疮,人们在九嶷山前呼唤着古代的贤明君主,但一切的渴求和呼唤都不过是徒劳。在极度失望之余,诗人不禁从心里进发出一声绝望的呼号“行不得也哥哥”!

11.C

12.①苏轼的感慨表明他厌弃官场,并对乡间生活心动,有归隐之心。②苏辙在诗中描写的乡间人情和谐、风景清幽、生活自在等美好情景,与苏轼感慨的“人间多岐路”形成对比,以坚定苏轼远离官场、回归田园的信念。③尾联直接追问苏轼何日归耕,表达了苏辙对兄长回归田园的期盼。

【解析】11.本题考查学生理解赏析诗歌内容及艺术手法的能力。

C.“美中不足而令人惆怅”错误,“闲花开尽香仍在”,尽管春已深花落尽,但其香气仍在,美好仍在;“白酒沽来厌未清”中的“厌”应理解为“餍”,“满足”之意。且诗人又说“此味暂时犹觉胜”,可见即使是开尽的闲花与未清的浊酒也别有一番风味,并非“美中不足”的“惆怅”。

故选C。

12.本题考查学生理解诗句含义及作者思想感情的能力。

“人间歧路知多少,试向桑田问耦耕”意为:人间的歧路能知多少?问问田里耕作的农民吧。这两句暗用《论语·微子》中两位隐士长沮、桀溺祸耦而耕,孔子命子路向他们问路的典故,隐喻诗人的归隐之意。“人间歧路”指官场,“知多少”一句写出诗人觉得宦海浮沉没有尽头,令人厌倦;“向桑田”“问耦耕”则明显表露出诗人对田园乡间生活充满兴趣,有归隐之心。

苏辙这首和诗,则着重描写了乡间生活的情景,“春深溪路少人行,时听田间耒耜声”写其闲静,“饥就野农分饷黍,迎嫌尉卒闹金钲”突出乡间人情和睦友善,不似官场的勾心斗角;“闲花开尽香仍在,白酒沽来厌未清”写景色优美,生活悠闲,自由自在。由此可见,苏辙对于兄长归隐田园的想法是很赞同的,这些情景与“人间歧路知多少”形成对比,能让苏轼坚定远离官场、回归田园的信念。

“此味暂时犹觉胜,问兄何日便归耕”,直接询问苏轼什么时候回归田园耕种,表达了苏辙对兄长回归田园的期盼。

13.C

14.①颔联:揭示了做事需凝神专注、投入忘我的道理。借用《庄子》中佝偻丈人承蜩的故事,写出下棋者意志集中,已达忘我之境,用生动的形象揭示出深刻的道理。

②颈联:揭示了做事须意志坚韧、从容乐观的道理。“天下中分尚可持”笔锋突转,指出只要不轻言放弃,精心运筹,仍有平分天下的希望。将局势的危急和弈棋者的坚持努力进行对比,借弈棋者的心理状态揭示出深刻的道理。

【解析】13.本题考查学生对诗歌内容的理解和赏析的能力。

C.“暗讽”错误,不是讽刺,是赞美。结尾虽然比较平淡,但即能席卷前文,并出以风趣之笔,以从容反问作结,表明一向珍惜光阴的人们,因一心鏖战,连夜阑更尽、星沉月落也都忘却了。

故选C。

14.本题考查学生鉴赏诗句表达的思想感情的能力。

“心似蛛丝游碧落”这一句,运用比喻,取自常见事物,但却奇崛异常。“蛛丝”之小,对衬“碧落”之大,已是一奇。而又偏偏不曾断绝,这就更富奇观。其深细,其浮动,其倏忽变化,如同空中随风飘荡的蛛丝。揭示了做事需凝神专注、投入忘我的道理。“身如蜩甲化枯枝”,则出于《庄子》中佝偻丈人承蜩的故事。典故被运用到这里来,喻对局者意志集中,已达到忘我境界。

颈联“湘东一目”,是说一位被封为“湘东王”而又是一只眼的贵族。“湘东王”是指梁元帝萧绎,他在当上皇帝之前被封为“湘东王”,担任荆州刺史。他自幼瞎了一只眼睛,这一典故在这里用得实在巧妙,围棋需要两眼才能成活,“一目”就只能等死了。而笔锋突然一转,说天下从中间划分下去尚且可以把握。也就是说边角一目不成活,但如果把握中盘,还是很有希望的。从中我们看到诗人的豁达和大气,我们感受到一种舍得的潇洒和对全局把握的自信,正所谓失之东隅收之桑榆!将局势的危急和弈棋者的坚持努力进行对比,借弈棋者的心理状态揭示出深刻的道理。

15.C

16.①用典:上句化用《桃花源记》中“忽逢桃花林,夹岸数百步”,含蓄地将友人居处比作与世隔绝、宁静美丽的桃花源。

②反问:下句运用反问,意为“不必问桃源”,毫不掩饰地表达了对友人居处的强烈喜爱之情。

【解析】15.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

C.“关爱动物”错。以鹿眠、猿饮表现地静、庭虚,从而烘托友人的清静、超逸。

故选C。

16.本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧的能力。

“春花正夹岸,何必问桃源”春花烂漫,生长在溪水的两岸,何必要问桃花源在哪里呢?

“桃源”指晋朝陶渊明作桃花源记,文中描述武陵渔人遇见一群因避秦乱世,而生活在与世隔绝的地方。原是陶渊明理想中的居住国度。后用以比喻世外乐土或避世隐居的地方。这里运用《桃花源记》的典故,含蓄地将友人居处比作与世隔绝、宁静美丽的桃花源,表达对友人居处的赞美之情。

“何必问桃源”何必要问桃花源在哪里呢?意为“不必问桃源”,这是运用了反问的手法,表达肯定的意思,毫不掩饰地表达了对友人居处的强烈喜爱之情,使情感表达更为强烈。

17.C

18.①本诗颔联以白描(叙述)手法描写战士们晚上整夜在大雪迷漫的原野巡逻,早上横渡坚冰封冻的河流的情景,给人以戍边生活客观真实的感觉。②《雁门太守行》颔联从听觉和视觉两方面描写了战斗时号角震天的气势和激战之后血流满地的场面,渲染了悲壮惨烈的战地气氛。

【解析】17.本题考查学生对诗句内容、技巧的把握能力。

C.“写儒生们深受戍边将士之感染,也腰间横挂宝剑,立志去边塞谋取功名”理解错误。在这一联中,诗人着力刻画了将士们誓死报国的雄心壮志。大意为:那些寻章摘句的迂腐小儒何足挂齿,还是看看这些宝剑横腰誓死报国的英雄战士们吧。

故选C。

18.本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧的能力。

李贺《雁门太守行》颔联“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”写号角声响彻秋夜的长空,边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。这两句从声、色两个方面进一步渲染悲壮的气氛。角声呜呜,本来就是一种十分悲凉的音响;现在又是在满目萧瑟的秋天里回荡,自然就显得更加悲壮了。这是从声来写。“塞上燕脂凝夜紫”则从色来烘托。此时战场之上鲜血遍染,在暮霭凝聚下呈现出暗紫色,为这个画面抹上了一层悲壮的色彩。

本诗颔联“雪迷经塞夜,冰壮渡河朝”写黑夜里大雪迷漫经过边塞,清晨里冒着寒风渡过冰上。以白描的手法,简笔勾勒,不着色彩,不加渲染,写战士历经千辛万苦,日夜兼程,以此衬托了战士们为国事、不怕栖牲,不怕困难的高尚情操。

19.B

20.(1)想象引水成功后享春酒、听水声的情景,激起友人的兴趣。(或:唤起友人的助人之乐/让友人感受到助人的快乐。)

(2)说明砍竹于美景无损,也尽量不造成干扰,打消友人的疑虑。

(3)称赞竹林景色清雅,可赏风月,可栖凤凰,以环境之雅衬托并赞赏了友人高洁的品格,博得友人的好感。

(4)“却愁食实凤凰惊”以诚恳的带有歉意的态度,赢得友人的赞同。

【解析】19.本题考查学生鉴赏诗歌内容和艺术特色的能力。

B.“诗人一边感受春酒的芬芳,一边聆听三峡的泉声”错误。颔联是说“等引水成功,待我酿酒百壶,与您一道在三峡月夜之下享春酒、听水声”。“来酿百壶春酒味”,是想象引水成功后酿酒;“怒流三峡夜泉声”,是想象引水成功后聆听流水之声如同听见三峡夜泉之声。颔联表现的内容是虚写想象的,并不是实有其事。

故选B。

20.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

诗的颔联“来酿百壶春酒味,怒流三峡夜泉声”是说“等引水成功,待我酿酒百壶,与您一道在三峡月夜之下享春酒、听水声”,作者想象引水后可以用所引之水来酿酒,还可以在夜间谛听流水之声,这是多么高雅之事啊,如果引水成功,朋友也可以享受这种高雅了,借此激起友人的兴趣。

颈联“能令官舍庖厨洁,未减君家风月清”是说“引水入厨既能让我厨房保持洁净,对您在竹间赏月的雅兴也没有减损”,说明作者引水之后,再也不要去井旁担水,所以厨房中也不会有洒落的水迹,而所砍之竹并不多,并不会对朋友家的竹林美景造成破坏,这是劝友人不必为砍竹所造成的影响担心。

尾联“挥斧直须轻放手,却愁食实凤凰惊”,是说“挥斧砍竹时我一定动作轻巧,倒担心砍竹会惊扰到凤凰来您家竹林觅食”,作者说自己砍竹时会轻手轻脚,尽量少产生噪声,但即使自己再注意,还是免不了对朋友造成一些惊扰,还望朋友谅解,态度诚恳,让人不忍拒绝。

结合注释“据《庄子》记载,凤凰不同于凡鸟,它只吃竹子果实,只饮甘甜泉水”可知,诗人巧用了凤凰的典故,含蓄的称赞友人的竹林景色美好雅致,可以吸引凤凰来此觅食;作者又用竹林景色的雅致衬托赞美友人具有美好高洁的品格,从而能博得友人的好感。

21.C

22.①友人入蜀正值春季,蜀山高耸人云,峰顶白雪皑皑,沿途绮丽景色能够激发友人的创作灵感,所以即使蜀道艰险也不觉辛苦。②友人入蜀并非单纯游山玩水,愉悦耳目,而是“心期万里”,希望借此次游历能够施展抱负,所以即使蜀道艰险也无劳倦之感。

【解析】21.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

C.“写景由远及近”错,诗歌颔联写景以近景为主,视听结合,颈联写景是远景,运用视觉感官为主;两联写景顺序应为由近及远。

故选C。

22.本题考查学生分析理解诗歌内容和评价诗歌思想内容的能力。

诗歌前三联通过对“云雪”“青萝”“水花”“翠霭”“高木”等景物的描写,描绘了蜀道上诗意美好的景色,作者在送友人时看到的这蜀地特有的景物自然让人萌生喜悦之情,轻快的心情让旅途不劳倦,因此纵使疲倦也被这美景所治愈而放松了

最后一联“心期万里无劳倦,古石苍苔峡路清”中“心期万里”写出另一重要原因,希望借此次游历能够施展抱负,友人满怀期待的心情胜过了旅途的疲惫,所以即使蜀道艰险也无劳倦之感。

23.D

24.①此诗语言平实,明白如话,诗中所写亦为春天寻常景物、朋友间相互唱和的日常生活琐事,故“看似平淡”:

②平常话语中蕴含着诗人内心复杂而酸楚的感情:年老多病,政治失意,客居异乡,百无聊赖,朋友稀少,孤独寂寞,故“包含艰情”。

【解析】23.本题考查学生对诗歌的赏析能力。

D.“一扫前文愁苦之情,昂扬欢快”错误,有些言过其实;“对前往友人处谈笑的热切期盼”错误,应是诗人热切期盼友人前来谈笑。

故选D。

24.本题考查学生对诗歌语言特色和思想情感的把握能力。

本诗写到诗人和朋友年老之时遇春的情景。写到春天鲜花盛开、春草长满小路、长满青苔的小院等春景,同时写到渴望和朋友相聚谈笑,对朋友乘车从小路来充满期待等朋友间相互唱和的日常生活琐事,语言平实,明白如话,所以“看似平淡”。

作者在平常话语中蕴含着内心复杂而酸楚的感情:首联运用拟人的手法写到春天到来,但自己年华老去,青春难再,仿佛听到春天对自己的嘲笑。颔联写到自己因体弱多病无意饮酒,即使面对四处开放的鲜花,内心依旧充满无法排解的忧愁,所以写到自己年老多病。这首诗的写作背景为作者因政见不同而被改判西京御史台,来到洛阳,所以作者因客居他乡而愁。颈联写诗人的生活状态,身心疲倦地沿着没人修理变得杂草丛生的小径漫步,院子因无人打扫而长满青苔,“倦游”“慵扫”写出了作者的内心体验,作者在此的生活并不如意,体现出作者政治的失意和百无聊赖。诗歌的尾联写到作者渴望和朋友相聚谈笑,对朋友乘车从小路来充满期待,说明作者朋友稀少、孤独寂寞。因此,整首诗都饱含着作者内心复杂而酸楚的感情,故“包含艰情”。

25.C

26.①“抛”运用拟人的手法,形象生动,突出时光流逝之快。②“红”“绿”形容词作动词,准确贴切地展示了颜色的动态变化。③三句话化抽象为具象,把看不见的时光流逝转化为可以捉摸的形象,抒发了作者对年华流逝的感慨。

【分析】25.本题考查学生鉴赏思想内容分析艺术特色的能力。

C.“实写诗人回家之后宁静而又闲适的生活”错误。不是“实写”。“何日归家洗客袍?银字笙调,心字香烧”,是词人想象回家后的情景,属于虚写。

故选C。

26.本题考查学生炼句(赏析句子)的能力。

首先从内容上看,大意是说春光容易流逝,使人追赶不上,樱桃才红熟,芭蕉又绿了,春去夏又到。

其次从思想内涵或情感态度上分析,抒发了年华易逝,人生易老的感叹。“流光容易把人抛”,指时光流逝之快。“红了樱桃,绿了芭蕉”化抽象的时光为可感的意象,以樱桃和芭蕉这两种植物的颜色变化,具体地显示出时光的奔驰,也是渲染。

最后从修辞手法或表达效果上看,乐景写哀情。蒋捷抓住夏初樱桃成熟时颜色变红,芭蕉叶子由浅绿变为深绿,把看不见的时光流逝转化为可以捉摸的形象。春愁是剪不断、理还乱。词中使用拟人手法,把人的行为动作“抛”赋予自然物,借“红”“绿”颜色之转变,表达时光流逝之快,感叹青春或美好时光不常在。

27.C

28.(1)此词写送别,却不做惯常悲伤之语,“东风雪洒”“山头回首”,意象鲜明,境界阔大,格调高亢。

(2)友人赴远任职,本令人同情,但作者却以“上党从来天下脊”“先生元是古之儒”,劝慰友人当有所作为。

(3)友人所任之职官小位卑,但诗人却能于旧典中翻出新意,加以劝慰,颇为通达超然。

【解析】27.本题考查学生对诗歌内容及艺术特色的分析能力。

C.“现在暂时屈就,未来前途无量”分析错误。此处主要强调梅庭老有古之儒者知书达礼兼济天下的胸怀,不必为职位不高而介怀。

故选C。

28.本题考查学生评价诗歌中作者的思想情感及写作风格的能力。

本词为作者送别友人之作,但其中却不见常见的送别悲伤的话语,而是以意象鲜明,境界阔大的意象相代替。如上阕中“门外东风雪洒裾”“山头回首望三吴”两句,“东风雪洒”“山头回首”都体现了意象鲜明,境界阔大的特点。

在词中充满着作者对友人的安慰之情,上党是当时的边疆偏远之地,到当地任学官相当于被贬谪,但作者却劝慰朋友说“上党从来天下脊”,说明此处雄踞西北边疆险要,地处要冲,而梅庭老则是“先生元是古之儒”,是有抱负的读书人,所以在当地应有所作为。虽是劝勉,却格调高远,毫无伤感之情。

作者之友只是去边疆做一个官小位卑的学官,但诗人却运用典故,将其比作怀有大才的冯谖和鲁仲连,于旧典中翻出新意,显示出通达超然的意境。

29.C

30.①天地沉静,秋月朗照,词人沉醉其间,觉得心境如秋空一样清澄,宁静而又坦然,所以“不觉霜华冷”;②清夜时分,钟声遥响,词人独立江边,觉得正身清心的钟声发人深省,怡然忘归,所以“不觉霜华冷”。

【解析】29.本题考查学生理解诗歌内容的能力。

C.“令词人感到畏惧”错误,“万象森如影”突出周围环境的寂静,根据“心与秋空一样清”可知,此处描写环境的寂静,烘托作者冷静的心境。

故选C。

30.本题考查学生评价诗歌中作者的思想情感的能力。

这里的“冷”有两种含义,一是“身冷”,二是“心冷”。这里的“不觉霜华冷”其实是词人心境的一种外化表现,我们可根据“心与秋空一样清”“独立沧浪忘却归”等句子感受词人心境的变化。

“心与秋空一样清”是说诗人的内心与秋天天空一样澄澈清明,宁静而又坦然。正因为心静,所以“不觉霜华冷”。

“何处一声钟,令我发深省”,后来的钟声使作者内心对人生有了更深的感触,因而“独立沧浪忘却归,不觉霜华冷”。词人独立江边,不知什么地方传来钟声,发人深省,怡然忘归,因而“不觉霜华冷”。

31.C

32.①运用叠词。“依依”状帆影,“汩汩”摹水声,既生动形象,又增强了语言的韵律之美。②视听结合。诗句描绘了如燃的枫林、隐约的帆影以及汩汩的水声,景色明丽,画面立体。③远近结合。远处帆影缓缓移动,近处山溪汩汩欢唱,观察角度多变,诗歌意境开阔。

【解析】31.本题考查学生对诗歌综合赏析的能力。

C.“苍老”“功业无成”的说法没有根据。诗人惭愧的是自己外出求禄,未能免俗。

故选C。

32.本题考查学生赏析诗歌表达技巧的能力。

“依依”,状帆影轻柔貌,“汩汩”摹水流的声音,叠词的运用既生动形象,又增强了语言的韵律之美,读来朗朗上口,富有节奏感。

远处的枫林、隐约轻柔的帆影,这些为视觉描写;汩汩的水声为听觉描写,诗句视听结合,呈现的景色红白相间,明丽动人,画面充满立体感。

远处帆影缓缓在江面移动,近处山溪在碓床间汩汩欢唱,诗句远近结合,观察角度多变,由江面到山间,诗歌意境开阔,引人想象。

33.A

34.①意象清冷:石榴树鲜花盛开,词人却是从水中欣赏这一景象,给艳红的石榴花染上一层冷色调。词人寄居在船上,听到淅沥的山雨拍洒船篷,渲染出凄凉的氛围。②哀而不伤:词人飘零他乡,在端午佳节不得与家人欢聚,难免羁旅情思。而他借用楚王遗弓的典故,想到自己有所失,别人就有所得,不要忧心忡忡,逐渐趋向自我宽慰和开解。

【分析】33.本题考查学生综合鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧的能力。

A.“春季将尽,石榴花纷纷凋谢”错。标题点明是端午,即当时是农历五月初五,已是夏季第二个月份,石榴刚开花。

故选A。

34.本题考查学生鉴赏诗歌意象、意境和思想情感的能力。

本词上阕写景,描写途中景色,“石榴一树浸溪红”“雨打船篷”,寓情于景,视听结合;“零落”“凄凉”寓情,石榴花飘落,雨又潇潇,境为情所见,自然流露出词人的凄凉心境,又有“白头行客”漂泊之感顿生,此乃“哀”之基调;

下阕转入议论,用典骚雅,楚人遗弓,有失有得,以辩证的道理自勉,舒缓了哀婉之情。最后三句,言自己不采蘋花,颇有“出淤泥而不染”之风雅;薰风,用《南风歌》“南风之薰兮,可以解吾民之愠兮”典故,自己只有清凉温和的风作伴,平添一份快然洒脱,中和了哀的基调。

35.C

36.①颔联描写了今夜月色分外明朗,诗人独值禁中,寂寞难耐,对月想念友人;友人远在二千里之外,想必也在对月想念着诗人自己。

②颔联从对面写来,以己之心,推友之心,形诸笔端,对友人思念之情溢于言表。

③颔联虚实结合。上一句为当下之景,下一句为想象之景,抒发了作者内心孤独寂寞的感情。

④“三五夜”交代了时间,呼应了标题。

【分析】35.本题考查学生对诗歌语内容的理解和赏析的能力。

C.“描写作者在渚宫东面、浴殿西头的现实环境”错,颈联由己及彼,推想友人的生活环境,彻夜难眠的情景。

故选C。

36.本题考查学生鉴赏诗歌炼句的能力。

“三五夜中新月色,二千里外故人心”,诗人用“三五夜”来指农历十五的晚上,此处呼应了标题;

“三五夜中新月色”是实景,写自己;“二千里外故人心”对写法,想象对方思念自己;

白居易在翰林院值夜班,并住在里面,出门望着中天的满月。白居易之所以说圆月的月色新,也正是他相思意浓,历历如新的缘故。作者实写自己在中秋之夜,对着明月思念远方的好友;同时,诗人以己心理推及“故人心”,想象对方此时也在月下思念自己,抒发了作者内心孤独寂寞的感情。诗作虚实结合,表现了元白二人千里回思的深厚友情。

37.C

38.两句同是借景物表达哀伤之情。柳词以昏暗寥廓的江景,展现出一幅渺远阴郁的画面,烘托惨淡之情和迷茫之感;本词以艳丽的暮霞、澄碧的江天和轻飞的落梅为主体,描绘出一幅绚丽多彩的画面,以乐衬哀,寄托诗人飘零之感。

【解析】37.本题考查学生鉴赏诗歌内容和艺术特色的能力。

C.“揭示人生易逝的主题”错误,从“故人远,相思寄与谁”“念此情,家万里”等处可知,应该是表达了思念家乡和亲友的情感。

故选C。

38.本题考查学生鉴赏诗歌内容和艺术特色的能力。

柳永《雨霖铃》中的“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”,是说“想到这回去南方,这一程又一程,千里迢迢,一片烟波,那夜雾沉沉的楚地天空竟是一望无边”。为近景远景相连,虚景实景交融,这不仅衬写了别后怅然空虚的心情,同时也暗示了作者在政治上失意后迷茫的前程。柳永用冷落凄凉的秋景,衬托了难以割舍的离情和迷茫的感受。

本词的“暮霞散绮。楚天碧、片片轻飞”,是说“晚霞如彩绸般美丽。楚地的天空一片碧绿,寒梅的花瓣片片飘落”,作者借描绘眼前绚丽多彩的动人画面,以乐景抒哀情,表达了诗人漂泊沦落的孤寂之感。

39.D

40.①动静结合。“芦叶”“寒沙”是静景,“浅流”是动景。

②远近结合。长满芦叶的汀州是远景,浅流中的寒沙是近景。

③线(点)面结合。“芦叶满汀洲”属于面的铺陈,“寒沙带浅流”是线(点)的描绘。

④融情于景。岁月易逝、烈士暮年的感慨融于凄清萧瑟的满目“芦叶”、 一泓“寒流”之景中。

【解析】39.本题考查学生理解赏析诗词内容及艺术手法的能力。

D.“词人虽己不再像少年时意气风发,但仍然充满了故地重游的喜悦之情”错误,卒章三句买花载酒,本想苦中求乐,来驱散一下心头的愁绪。可是这家国恨、身世愁又岂是些许花酒所冲淡得了的!先用“欲”字一顿,提出游乐的意愿,接着用“不似”一转,则纵去也无复当年乐趣,表示了否定的态度,并非“充满了故地重游的喜悦之情”。

故选D。

40.本题考查学生赏析关键诗句的能力。

这两句意为:芦苇的枯叶落满沙洲,浅浅的寒水在沙滩上无声无息地流过。

前句写静,汀州、芦叶、寒沙都是静景,而“浅流”则是动景,动静结合。

“汀州”是水中小岛,距离较远,“寒沙”“浅流”是岸边近景,远近结合。

“芦叶满汀洲”写出秋色满眼,是“面”的描写;“寒沙带浅流”写出眼前可观的细节景色,是点的描写。点面结合。

“满”字和“寒”字,把萧疏的外景同低徊的心境交融在一起,勾勒出一幅黯淡的画面,为全词着上了一层“底色”。细味这残芦满目、浅流如带的词境,气象萧瑟,与诗人“二十年重过南楼”的无限感慨融为一体,体现出时光流逝,人生易老,烈士暮年的悲凉之情,情景交融。