【中学教材全解】2013-2014学年高中地理必修三期末测试题(人教版,含答案解析)

文档属性

| 名称 | 【中学教材全解】2013-2014学年高中地理必修三期末测试题(人教版,含答案解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2013-12-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

期末测试题

建议用时 实际用时 满分 实际得分

90分钟 100分

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

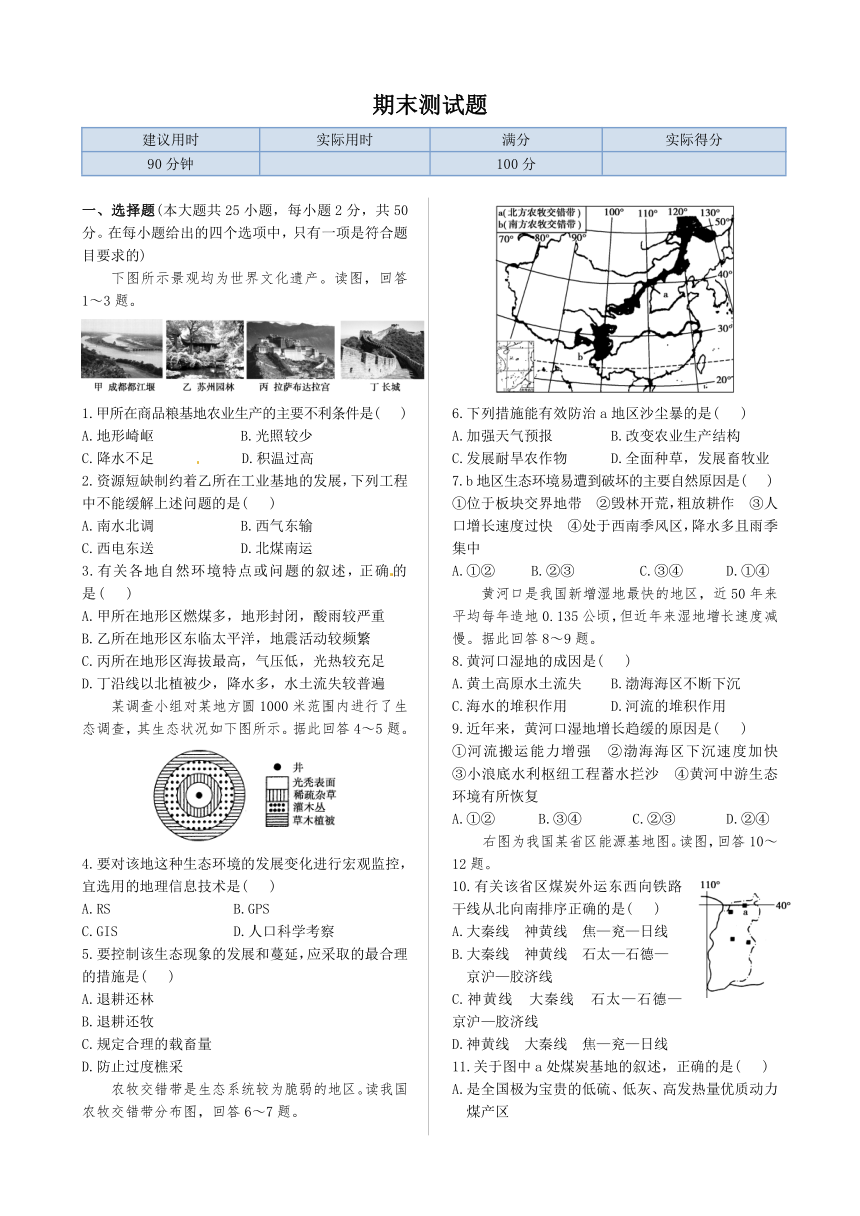

下图所示景观均为世界文化遗产。读图,回答1~3题。

1.甲所在商品粮基地农业生产的主要不利条件是( )

A.地形崎岖 B.光照较少

C.降水不足 D.积温过高

2.资源短缺制约着乙所在工业基地的发展,下列工程中不能缓解上述问题的是( )

A.南水北调 B.西气东输

C.西电东送 D.北煤南运

3.有关各地自然环境特点或问题的叙述,正确的是( )

A.甲所在地形区燃煤多,地形封闭,酸雨较严重

B.乙所在地形区东临太平洋,地震活动较频繁

C.丙所在地形区海拔最高,气压低,光热较充足

D.丁沿线以北植被少,降水多,水土流失较普遍

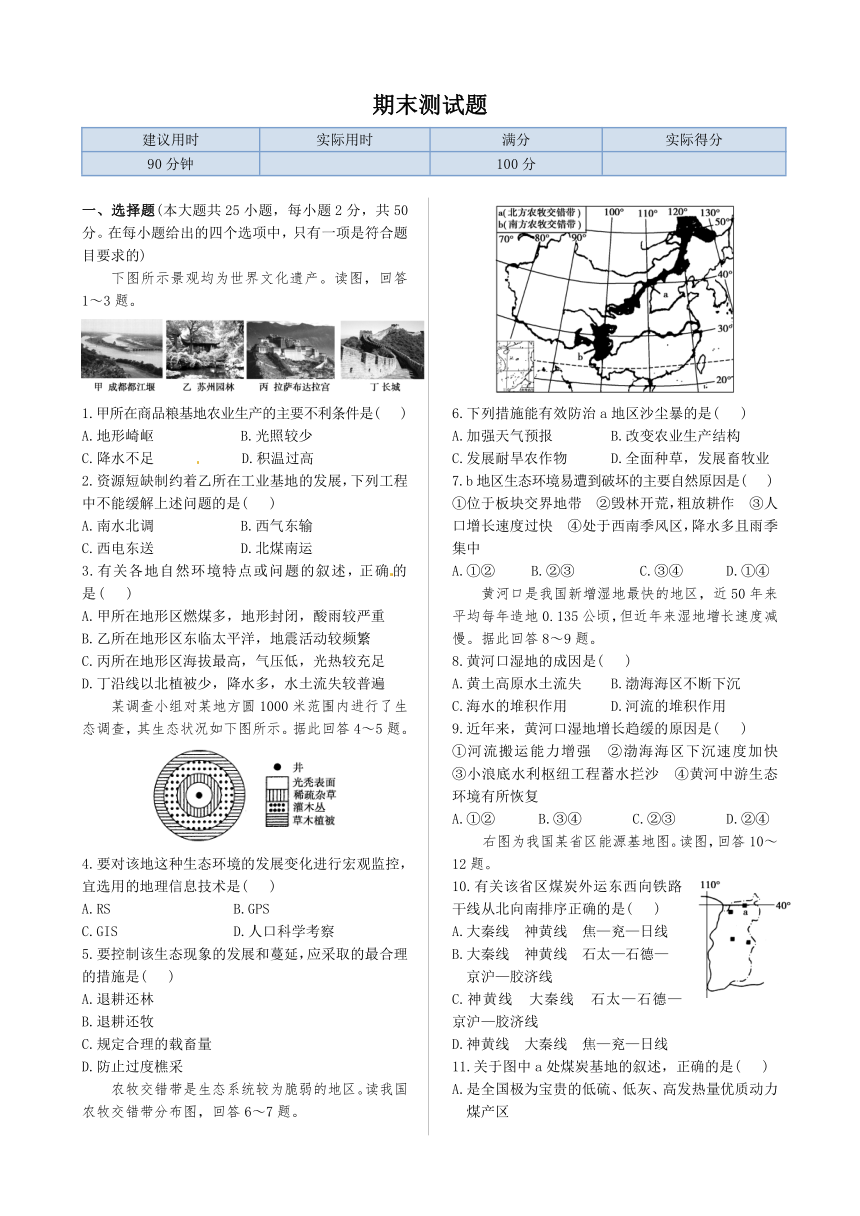

某调查小组对某地方圆1000米范围内进行了生态调查,其生态状况如下图所示。据此回答4~5题。

4.要对该地这种生态环境的发展变化进行宏观监控,宜选用的地理信息技术是( )

A.RS B.GPS

C.GIS D.人口科学考察

5.要控制该生态现象的发展和蔓延,应采取的最合理的措施是( )

A.退耕还林

B.退耕还牧

C.规定合理的载畜量

D.防止过度樵采

农牧交错带是生态系统较为脆弱的地区。读我国农牧交错带分布图,回答6~7题。

6.下列措施能有效防治a地区沙尘暴的是( )

A.加强天气预报 B.改变农业生产结构

C.发展耐旱农作物 D.全面种草,发展畜牧业

7.b地区生态环境易遭到破坏的主要自然原因是( )

①位于板块交界地带 ②毁林开荒,粗放耕作 ③人口增长速度过快 ④处于西南季风区,降水多且雨季集中

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

黄河口是我国新增湿地最快的地区,近50年来平均每年造地0.135公顷,但近年来湿地增长速度减慢。据此回答8~9题。

8.黄河口湿地的成因是( )

A.黄土高原水土流失 B.渤海海区不断下沉

C.海水的堆积作用 D.河流的堆积作用

9.近年来,黄河口湿地增长趋缓的原因是( )

①河流搬运能力增强 ②渤海海区下沉速度加快 ③小浪底水利枢纽工程蓄水拦沙 ④黄河中游生态环境有所恢复

A.①② B.③④ C.②③ D.②④

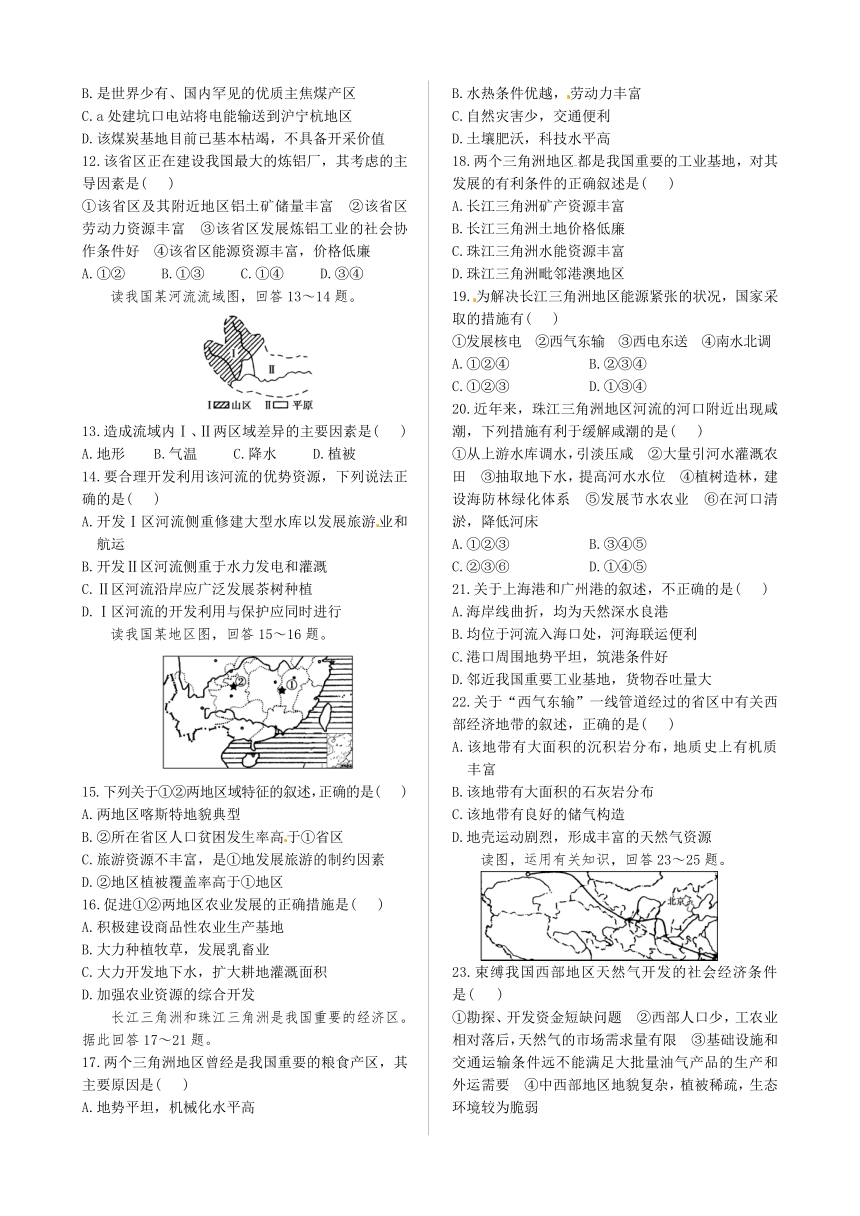

右图为我国某省区能源基地图。读图,回答10~12题。

10.有关该省区煤炭外运东西向铁路干线从北向南排序正确的是( )

A.大秦线 神黄线 焦—兖—日线

B.大秦线 神黄线 石太—石德—

京沪—胶济线

C.神黄线 大秦线 石太—石德—京沪—胶济线

D.神黄线 大秦线 焦—兖—日线

11.关于图中a处煤炭基地的叙述,正确的是( )

A.是全国极为宝贵的低硫、低灰、高发热量优质动力煤产区

B.是世界少有、国内罕见的优质主焦煤产区

C.a处建坑口电站将电能输送到沪宁杭地区

D.该煤炭基地目前已基本枯竭,不具备开采价值

12.该省区正在建设我国最大的炼铝厂,其考虑的主导因素是( )

①该省区及其附近地区铝土矿储量丰富 ②该省区劳动力资源丰富 ③该省区发展炼铝工业的社会协作条件好 ④该省区能源资源丰富,价格低廉

A.①② B.①③ C.①④ D.③④

读我国某河流流域图,回答13~14题。

13.造成流域内Ⅰ、Ⅱ两区域差异的主要因素是( )

A.地形 B.气温 C.降水 D.植被

14.要合理开发利用该河流的优势资源,下列说法正确的是( )

A.开发Ⅰ区河流侧重修建大型水库以发展旅游业和航运

B.开发Ⅱ区河流侧重于水力发电和灌溉

C.Ⅱ区河流沿岸应广泛发展茶树种植

D.Ⅰ区河流的开发利用与保护应同时进行

读我国某地区图,回答15~16题。

15.下列关于①②两地区域特征的叙述,正确的是( )

A.两地区喀斯特地貌典型

B.②所在省区人口贫困发生率高于①省区

C.旅游资源不丰富,是①地发展旅游的制约因素

D.②地区植被覆盖率高于①地区[]

16.促进①②两地区农业发展的正确措施是( )

A.积极建设商品性农业生产基地

B.大力种植牧草,发展乳畜业

C.大力开发地下水,扩大耕地灌溉面积

D.加强农业资源的综合开发

长江三角洲和珠江三角洲是我国重要的经济区。据此回答17~21题。

17.两个三角洲地区曾经是我国重要的粮食产区,其主要原因是( )

A.地势平坦,机械化水平高

B.水热条件优越,劳动力丰富

C.自然灾害少,交通便利

D.土壤肥沃,科技水平高

18.两个三角洲地区都是我国重要的工业基地,对其发展的有利条件的正确叙述是( )

A.长江三角洲矿产资源丰富

B.长江三角洲土地价格低廉

C.珠江三角洲水能资源丰富

D.珠江三角洲毗邻港澳地区

19.为解决长江三角洲地区能源紧张的状况,国家采取的措施有( )

①发展核电 ②西气东输 ③西电东送 ④南水北调

A.①②④ B.②③④

C.①②③ D.①③④

20.近年来,珠江三角洲地区河流的河口附近出现咸潮,下列措施有利于缓解咸潮的是( )

①从上游水库调水,引淡压咸 ②大量引河水灌溉农田 ③抽取地下水,提高河水水位 ④植树造林,建设海防林绿化体系 ⑤发展节水农业 ⑥在河口清淤,降低河床

A.①②③ B.③④⑤

C.②③⑥ D.①④⑤

21.关于上海港和广州港的叙述,不正确的是( )

A.海岸线曲折,均为天然深水良港

B.均位于河流入海口处,河海联运便利

C.港口周围地势平坦,筑港条件好

D.邻近我国重要工业基地,货物吞吐量大

22.关于“西气东输”一线管道经过的省区中有关西部经济地带的叙述,正确的是( )

A.该地带有大面积的沉积岩分布,地质史上有机质丰富

B.该地带有大面积的石灰岩分布

C.该地带有良好的储气构造

D.地壳运动剧烈,形成丰富的天然气资源

读图,运用有关知识,回答23~25题。

23.束缚我国西部地区天然气开发的社会经济条件是( )

①勘探、开发资金短缺问题 ②西部人口少,工农业相对落后,天然气的市场需求量有限 ③基础设施和交通运输条件远不能满足大批量油气产品的生产和外运需要 ④中西部地区地貌复杂,植被稀疏,生态环境较为脆弱

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

24.“西气东输”工程,有利于解决我国( )

A.水资源地区分布不均的问题

B.资源浪费严重的问题

C.自然资源分布与生产力不协调的问题

D.木材短缺问题

25.关于“西气东输”工程建设的意义,不正确的是( )

A.将西部的天然气资源优势变成经济优势

B.促进沿线省区产业结构和能源结构的调整,提高经济、生态效益

C.加快中西部沿线地区经济发展,增加财政收入和就业机会

D.沿线城市大量使用天然气,将加剧大气环境污染

二、综合题(本大题共5小题,26题10分,27题12分,28题10分,29题8分,30题10分,共50分)

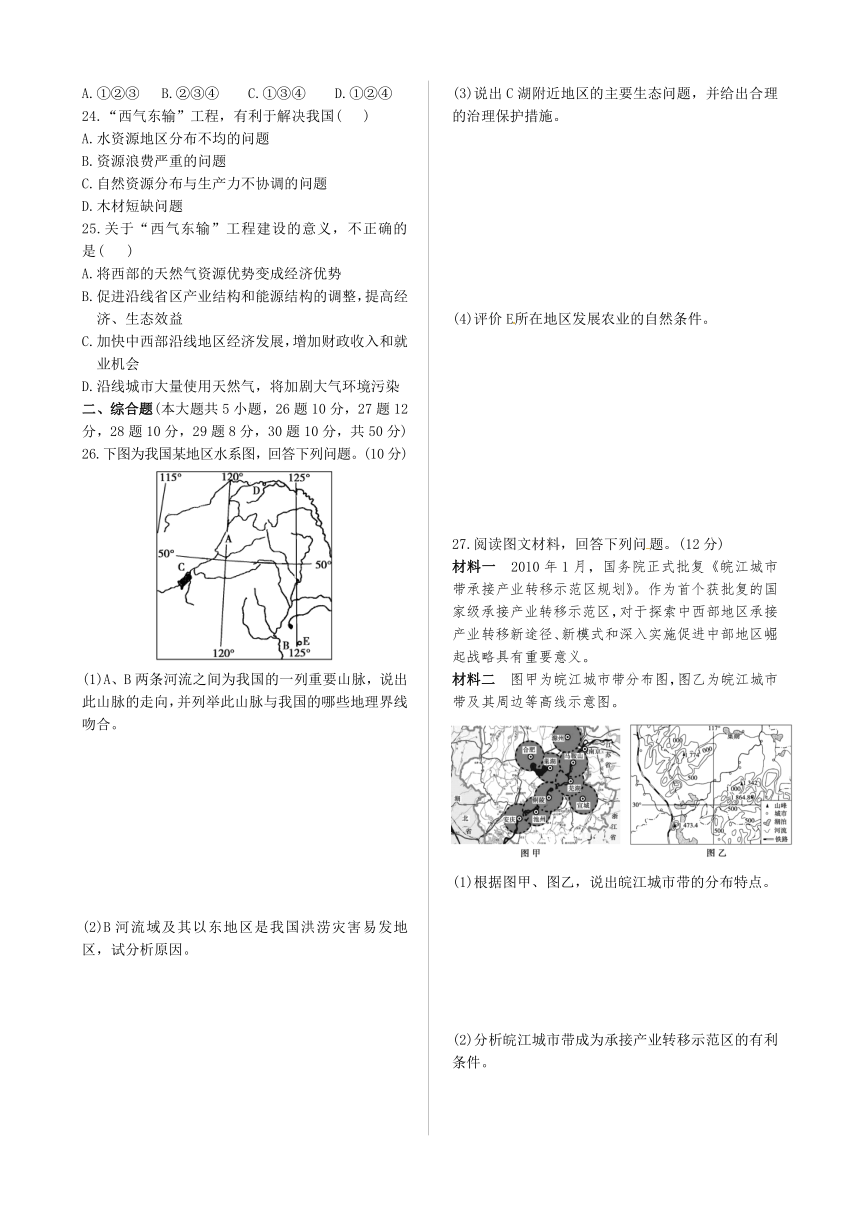

26.下图为我国某地区水系图,回答下列问题。(10分)

(1)A、B两条河流之间为我国的一列重要山脉,说出此山脉的走向,并列举此山脉与我国的哪些地理界线吻合。

(2)B河流域及其以东地区是我国洪涝灾害易发地区,试分析原因。

[]

(3)说出C湖附近地区的主要生态问题,并给出合理的治理保护措施。

(4)评价E所在地区发展农业的自然条件。

27.阅读图文材料,回答下列问题。(12分)

材料一 2010年1月,国务院正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》。作为首个获批复的国家级承接产业转移示范区,对于探索中西部地区承接产业转移新途径、新模式和深入实施促进中部地区崛起战略具有重要意义。

材料二 图甲为皖江城市带分布图,图乙为皖江城市带及其周边等高线示意图。

(1)根据图甲、图乙,说出皖江城市带的分布特点。

(2)分析皖江城市带成为承接产业转移示范区的有利条件。

材料三 该地区某年降水量和蒸发量比较表(单位:mm)。

月 份 降水量 蒸发量

1 37 21

2 51 26

3 75 58

4 101 87

5 119 103

6 183 124

7 176 142

8 122 167

9 84 106

10 56 48

11 53 35

12 30 23

(3)据表说出6~8月份该地区农业发展的不利条件,并分析其成因。[]

材料四 图丙为安徽省耕地面积占国土面积与人均耕地面积的变化趋势图。

图丙

(4)据图丙说明安徽省人均耕地面积的变化特征,并阐述该省耕地持续利用的对策。

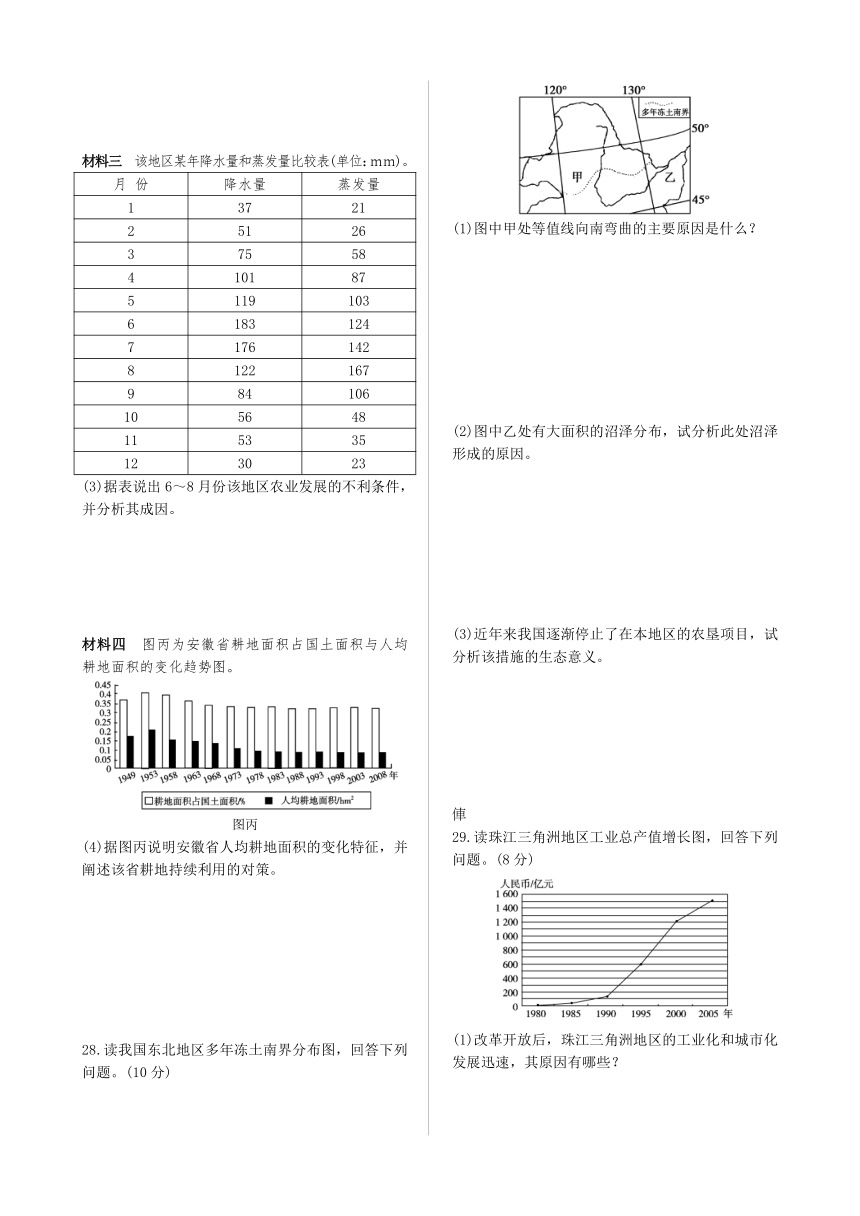

28.读我国东北地区多年冻土南界分布图,回答下列问题。(10分)

(1)图中甲处等值线向南弯曲的主要原因是什么?

(2)图中乙处有大面积的沼泽分布,试分析此处沼泽形成的原因。

(3)近年来我国逐渐停止了在本地区的农垦项目,试分析该措施的生态意义。

?

29.读珠江三角洲地区工业总产值增长图,回答下列问题。(8分)

(1)改革开放后,珠江三角洲地区的工业化和城市化发展迅速,其原因有哪些?

(2)改革开放后,珠江三角洲地区工业化和城市化的进程呈现出两个发展阶段,各自有什么特点?

(3)珠江三角洲地区今后工业化和城市化面临的问题是什么?

[]

30.新年伊始,珠三角地区企业大面积患上“用工饥渴症”。目前,珠三角地区90%以上的工厂缺工,甚至有的企业生产线告停……珠三角频传“民工荒”。在我国东部沿海地区,也不同程度地出现了类似现象。阅读材料,回答下列问题。(10分)

材料 上图为广东省产业转移和劳动力转移方向示意图,图中③表示欠发达的东西两翼和粤北山区的劳动力向当地第二、三产业转移。广东省产业转移和劳动力转移的方向也是目前产业转移和劳动力转移的缩影。

(1)珠三角地区出现“民工荒”的企业主要属于何种类型?“民工荒”将促使当地产业类型发生怎样的变化?

(2)图中箭头①②代表的含义是什么?结合箭头①③简要分析图中反映出的我国东部沿海地区出现“民工荒”的原因。

?

?

?

?

答案与解析

1.B 2.A 3.A 解析:1.成都平原地处四川盆地,云雾天气多,光照不足,不利于农业生产。2.苏州位于沪宁杭工业基地,能源、矿产资源不足,水资源丰富。3.长江三角洲不位于主要地震带上;拉萨位于青藏高原,光照强,但热量不足;长城以北多干旱、半干旱地区,降水少,水土流失较少。

4.A 5.C 解析:该生态现象为过度放牧引起的荒漠化的发展和蔓延,要对该地这种生态环境的发展变化进行宏观监控,宜选用的地理信息技术是RS。

6.B 7.D 解析:6.改变农业生产结构能有效防治a地区的沙尘暴。7.毁林开荒、粗放耕作、人口增长速度过快是b地区生态环境易遭到破坏的人为原因。

8.D 9.B 解析:8.河流下游主要表现为流水的堆积作用,泥沙不断淤积,从而使湿地面积不断增大。9.根据上题分析可知,黄河口湿地增长趋缓的原因在于来沙量减少,所以③④符合题意。

10.A 11.A 12.C 解析:10.根据经纬度和省区轮廓可判断出该省区为山西省,山西省煤炭外运东西向铁路干线从北向南依次为大秦线、神黄线、焦—兖—日线。11.图中a为大同,大同煤田是全国极为宝贵的低硫、低灰、高发热量的优质动力煤产区。12.近年来,山西省大力发展炼铝业,主要是因为山西省及其附近地区具有丰富的铝土矿,原料丰富;炼铝需要大量的能源,山西省有丰富的煤炭资源,能源资源丰富且价格低廉,在此基础上,发展了炼铝工业。

13.A 14.D 解析:13.读图可知,流域内Ⅰ、Ⅱ两区域最主要的差异是地形。14.Ⅰ区位于河流的上游,侧重修建大型水库、电站及发展旅游业,同时也是河流的发源地,其生态环境直接影响河流的水量和水质,因此应保护好该区的生态环境;Ⅱ区河流位于中下游,侧重发展航运、灌溉;茶树应该种植在有坡度的丘陵区,利于排水。

15.B 16.D 解析:15.①地位于江西,②地位于贵州。江西多低山丘陵,喀斯特地貌不典型,经济比贵州发达,贫困人口比贵州少。江西省旅游资源十分丰富。贵州多喀斯特地貌,水土流失严重,植被覆盖率低。16.①② 两地区土地资源不足,质量低,不适合发展商品性农业生产;生态环境脆弱,应注重农业资源的综合开发;经济欠发达,不适宜乳畜业发展。

17.B 18.D 19.C 20.D 21.A 解析:17.我国南方农耕区地块较小,不适合大规模机械化生产;两地均位于东部季风区,季风活动的不稳定性造成旱涝灾害频繁;相对于两地的土壤和科技来说,气候和劳动力条件更为优越。18.长江三角洲矿产资源贫乏,需要从外地大量运入;长江三角洲经济发达,土地价格高;珠江三角洲地势平坦,水能资源不丰富;珠江三角洲发展工业的最大优势在于其地理位置。19.南水北调调的是水资源,不是能源。20.咸潮主要是由于河流水量不足造成的,所以需要增加河流水量,②大量引水会使河流水量更小;③不可取;⑥更容易产生咸潮。21.上海港位于黄浦江沿岸。长江三角洲坡度极缓,水流分汊多,河道流量分散,泥沙容易淤积河道,需要经常采用挖沙船作业,以保证航道畅通,故上海港非天然深水良港。[]

22.A 解析:石油、天然气主要是地质史上的有机质大量沉积,经过很长的历史时期形成的。油气层广泛分布于沉积岩层中。

23.A 24.C 25.D 解析:23.④为自然条件,与题意不符。24.从东西部差异角度进行分析。25.天然气是清洁能源,大量使用有利于保护大气环境。

26.(1)东北—西南走向。地势第二级阶梯和第三级阶梯分界线;半湿润地区和半干旱地区分界线;400 mm年等降水量线;季风区和非季风区分界线;外流区域和内流区域分界线;农耕区和畜牧区分界线。(回答三点即可)(2)B河流域及其以东地区地处我国东北平原地区,地势低平(河床坡降很小,泄洪能力很弱);降水集中在夏季(尤以7、8两个月降水集中),并常有暴雨。(3)C湖附近地区的主要生态问题是草场退化(或土地退化、土地荒漠化等)。主要的治理保护措施有退耕还林、还牧;实行轮牧;保护好天然草场,建设人工草场。(回答两点即可) (4)优势:土地辽阔;地势平坦;土壤肥沃;灌溉水源丰富;雨热同期等。(回答三点即可)劣势:属中温带,热量不足,常受低温冷害的影响。

解析:(1)山脉是河流的水源地,由图中主要支流的走向可知,该山脉为东北—西南走向;由经纬度不难判断出该山脉为大兴安岭,是我国主要地形区、气候区、流域和农业区的分界线。(2)B河流域及其以东地区地处我国东北平原地区,洪涝灾害多发的原因主要从地形、气候、河流等方面考虑。(3)C湖位于内蒙古草原,其附近地区的主要生态问题是草场退化。主要的治理保护措施有退耕还林、还牧;实行轮牧;保护好天然草场,建设人工草场等。(4)评价一地发展农业的自然条件主要从气候、地形、土壤等方面考虑。

27.(1)主要位于沿江(或长江)的平原地区。(2)皖江城市带水陆交通便利,产业基础好,地租低,劳动力廉价等。(3)6、7月份降水量大大超过蒸发量,易发生洪涝;受准静止锋影响,降水持续时间长,形成梅雨。8月份降水量小于蒸发量,易发生伏旱;受西太平洋副高控制,盛行下沉气流,天气晴朗少雨。(4)1949~1953年人均耕地面积增加,1953~2008年人均耕地面积减少。加强土地管理法律法规宣传,提高耕地保护和忧患意识;科技兴农,提高粮食单产;控制人口数量,缓解土地生态压力;改善农业生产条件和耕作制度;矿山复垦,挖掘闲置土地,增加耕地面积等。

解析:(1)读图可知,皖江城市带的安庆、芜湖、马鞍山等主要位于沿江的平原地区。(2)皖江城市带接近东部发达地区,交通便利、地租低、劳动力廉价,成为承接产业转移的示范区。(3)分析表格可知,6、7月份该地降水量大大超过蒸发量,易发生洪涝; 8月份降水量小于蒸发量,易发生旱灾。(4)安徽省人均耕地面积的变化明显分为两个阶段。

28.(1)地势高,气温(地温)低。(2)地势低平,排水不畅;气温低,蒸发弱;地下存在冻土层,影响地表水下渗;河流有凌汛现象。(3)保护湿地,恢复湿地的生态功能(保护湿地的生态系统和生物多样性;恢复湿地的蓄水、调节气候、调节河川径流等功能)。

解析:(1)甲处为大兴安岭,地势高,气温低,等值线向南凸出。(2)沼泽的形成可从气候、地形、河流等方面分析。(3)停止开发北大荒,主要目的是保护湿地,恢复湿地的生态功能。

29.(1)国际背景——发达国家和地区的产业结构调整;国内背景——国家的对外开放政策;良好的地理区位条件——东南沿海、毗邻港澳、靠近东南亚;良好的人文基础——全国最大的侨乡之一。(2)改革开放至1990年,第一阶段。特点:①劳动密集型产业为这一阶段的主导产业;②外商投资规模相对较小,工业增加值的增长也相对较慢;③一些工厂迅速成为国内同类产品的主要生产厂家;④城市化水平较低,发展速度相对缓慢。1990年以后,第二阶段。特点:①高新技术产业逐渐取代传统的劳动密集型产业而成为珠江三角洲地区的主导产业;②城市化进程加快。(3)珠江三角洲地区今后工业化和城市化面临的主要问题是产业升级困难:一方面,珠江三角洲地区的产业基础、科技实力和人才队伍,与长江三角洲地区相比都处于劣势;另一方面,外商投资区位的选择由原来的追求降低成本转变为扩大市场规模,许多外资企业由珠江三角洲地区迁往长江三角洲地区及国内的其他地区,支撑珠江三角洲地区产业升级的动力逐渐减弱。

解析:本题主要考查珠江三角洲地区的工业化进程呈现出两个发展阶段及各阶段的特点。

30.(1)主要为劳动密集型产业。促使产业升级,由劳动密集型产业向技术密集型、资金密集型转变。(2)箭头①代表珠三角地区的产业向欠发达的东西两翼和粤北山区转移,②代表一些较高素质的劳动力向发达的珠三角地区转移。东部沿海地区向中西部地区的产业转移,促进了中西部地区的经济发展;促使当地劳动力就地转化,导致流向东部沿海地区的劳动力数量减少。

解析:(1)出现“民工荒”的企业主要为劳动密集型产业,“民工荒”将促使当地产业升级,由劳动密集型产业向技术、资金密集型转变。(2)东部沿海经济发达地区向中西部地区的产业转移,促使当地劳动力就地转化,是导致东部沿海地区出现“民工荒”的主要原因。

建议用时 实际用时 满分 实际得分

90分钟 100分

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

下图所示景观均为世界文化遗产。读图,回答1~3题。

1.甲所在商品粮基地农业生产的主要不利条件是( )

A.地形崎岖 B.光照较少

C.降水不足 D.积温过高

2.资源短缺制约着乙所在工业基地的发展,下列工程中不能缓解上述问题的是( )

A.南水北调 B.西气东输

C.西电东送 D.北煤南运

3.有关各地自然环境特点或问题的叙述,正确的是( )

A.甲所在地形区燃煤多,地形封闭,酸雨较严重

B.乙所在地形区东临太平洋,地震活动较频繁

C.丙所在地形区海拔最高,气压低,光热较充足

D.丁沿线以北植被少,降水多,水土流失较普遍

某调查小组对某地方圆1000米范围内进行了生态调查,其生态状况如下图所示。据此回答4~5题。

4.要对该地这种生态环境的发展变化进行宏观监控,宜选用的地理信息技术是( )

A.RS B.GPS

C.GIS D.人口科学考察

5.要控制该生态现象的发展和蔓延,应采取的最合理的措施是( )

A.退耕还林

B.退耕还牧

C.规定合理的载畜量

D.防止过度樵采

农牧交错带是生态系统较为脆弱的地区。读我国农牧交错带分布图,回答6~7题。

6.下列措施能有效防治a地区沙尘暴的是( )

A.加强天气预报 B.改变农业生产结构

C.发展耐旱农作物 D.全面种草,发展畜牧业

7.b地区生态环境易遭到破坏的主要自然原因是( )

①位于板块交界地带 ②毁林开荒,粗放耕作 ③人口增长速度过快 ④处于西南季风区,降水多且雨季集中

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

黄河口是我国新增湿地最快的地区,近50年来平均每年造地0.135公顷,但近年来湿地增长速度减慢。据此回答8~9题。

8.黄河口湿地的成因是( )

A.黄土高原水土流失 B.渤海海区不断下沉

C.海水的堆积作用 D.河流的堆积作用

9.近年来,黄河口湿地增长趋缓的原因是( )

①河流搬运能力增强 ②渤海海区下沉速度加快 ③小浪底水利枢纽工程蓄水拦沙 ④黄河中游生态环境有所恢复

A.①② B.③④ C.②③ D.②④

右图为我国某省区能源基地图。读图,回答10~12题。

10.有关该省区煤炭外运东西向铁路干线从北向南排序正确的是( )

A.大秦线 神黄线 焦—兖—日线

B.大秦线 神黄线 石太—石德—

京沪—胶济线

C.神黄线 大秦线 石太—石德—京沪—胶济线

D.神黄线 大秦线 焦—兖—日线

11.关于图中a处煤炭基地的叙述,正确的是( )

A.是全国极为宝贵的低硫、低灰、高发热量优质动力煤产区

B.是世界少有、国内罕见的优质主焦煤产区

C.a处建坑口电站将电能输送到沪宁杭地区

D.该煤炭基地目前已基本枯竭,不具备开采价值

12.该省区正在建设我国最大的炼铝厂,其考虑的主导因素是( )

①该省区及其附近地区铝土矿储量丰富 ②该省区劳动力资源丰富 ③该省区发展炼铝工业的社会协作条件好 ④该省区能源资源丰富,价格低廉

A.①② B.①③ C.①④ D.③④

读我国某河流流域图,回答13~14题。

13.造成流域内Ⅰ、Ⅱ两区域差异的主要因素是( )

A.地形 B.气温 C.降水 D.植被

14.要合理开发利用该河流的优势资源,下列说法正确的是( )

A.开发Ⅰ区河流侧重修建大型水库以发展旅游业和航运

B.开发Ⅱ区河流侧重于水力发电和灌溉

C.Ⅱ区河流沿岸应广泛发展茶树种植

D.Ⅰ区河流的开发利用与保护应同时进行

读我国某地区图,回答15~16题。

15.下列关于①②两地区域特征的叙述,正确的是( )

A.两地区喀斯特地貌典型

B.②所在省区人口贫困发生率高于①省区

C.旅游资源不丰富,是①地发展旅游的制约因素

D.②地区植被覆盖率高于①地区[]

16.促进①②两地区农业发展的正确措施是( )

A.积极建设商品性农业生产基地

B.大力种植牧草,发展乳畜业

C.大力开发地下水,扩大耕地灌溉面积

D.加强农业资源的综合开发

长江三角洲和珠江三角洲是我国重要的经济区。据此回答17~21题。

17.两个三角洲地区曾经是我国重要的粮食产区,其主要原因是( )

A.地势平坦,机械化水平高

B.水热条件优越,劳动力丰富

C.自然灾害少,交通便利

D.土壤肥沃,科技水平高

18.两个三角洲地区都是我国重要的工业基地,对其发展的有利条件的正确叙述是( )

A.长江三角洲矿产资源丰富

B.长江三角洲土地价格低廉

C.珠江三角洲水能资源丰富

D.珠江三角洲毗邻港澳地区

19.为解决长江三角洲地区能源紧张的状况,国家采取的措施有( )

①发展核电 ②西气东输 ③西电东送 ④南水北调

A.①②④ B.②③④

C.①②③ D.①③④

20.近年来,珠江三角洲地区河流的河口附近出现咸潮,下列措施有利于缓解咸潮的是( )

①从上游水库调水,引淡压咸 ②大量引河水灌溉农田 ③抽取地下水,提高河水水位 ④植树造林,建设海防林绿化体系 ⑤发展节水农业 ⑥在河口清淤,降低河床

A.①②③ B.③④⑤

C.②③⑥ D.①④⑤

21.关于上海港和广州港的叙述,不正确的是( )

A.海岸线曲折,均为天然深水良港

B.均位于河流入海口处,河海联运便利

C.港口周围地势平坦,筑港条件好

D.邻近我国重要工业基地,货物吞吐量大

22.关于“西气东输”一线管道经过的省区中有关西部经济地带的叙述,正确的是( )

A.该地带有大面积的沉积岩分布,地质史上有机质丰富

B.该地带有大面积的石灰岩分布

C.该地带有良好的储气构造

D.地壳运动剧烈,形成丰富的天然气资源

读图,运用有关知识,回答23~25题。

23.束缚我国西部地区天然气开发的社会经济条件是( )

①勘探、开发资金短缺问题 ②西部人口少,工农业相对落后,天然气的市场需求量有限 ③基础设施和交通运输条件远不能满足大批量油气产品的生产和外运需要 ④中西部地区地貌复杂,植被稀疏,生态环境较为脆弱

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

24.“西气东输”工程,有利于解决我国( )

A.水资源地区分布不均的问题

B.资源浪费严重的问题

C.自然资源分布与生产力不协调的问题

D.木材短缺问题

25.关于“西气东输”工程建设的意义,不正确的是( )

A.将西部的天然气资源优势变成经济优势

B.促进沿线省区产业结构和能源结构的调整,提高经济、生态效益

C.加快中西部沿线地区经济发展,增加财政收入和就业机会

D.沿线城市大量使用天然气,将加剧大气环境污染

二、综合题(本大题共5小题,26题10分,27题12分,28题10分,29题8分,30题10分,共50分)

26.下图为我国某地区水系图,回答下列问题。(10分)

(1)A、B两条河流之间为我国的一列重要山脉,说出此山脉的走向,并列举此山脉与我国的哪些地理界线吻合。

(2)B河流域及其以东地区是我国洪涝灾害易发地区,试分析原因。

[]

(3)说出C湖附近地区的主要生态问题,并给出合理的治理保护措施。

(4)评价E所在地区发展农业的自然条件。

27.阅读图文材料,回答下列问题。(12分)

材料一 2010年1月,国务院正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》。作为首个获批复的国家级承接产业转移示范区,对于探索中西部地区承接产业转移新途径、新模式和深入实施促进中部地区崛起战略具有重要意义。

材料二 图甲为皖江城市带分布图,图乙为皖江城市带及其周边等高线示意图。

(1)根据图甲、图乙,说出皖江城市带的分布特点。

(2)分析皖江城市带成为承接产业转移示范区的有利条件。

材料三 该地区某年降水量和蒸发量比较表(单位:mm)。

月 份 降水量 蒸发量

1 37 21

2 51 26

3 75 58

4 101 87

5 119 103

6 183 124

7 176 142

8 122 167

9 84 106

10 56 48

11 53 35

12 30 23

(3)据表说出6~8月份该地区农业发展的不利条件,并分析其成因。[]

材料四 图丙为安徽省耕地面积占国土面积与人均耕地面积的变化趋势图。

图丙

(4)据图丙说明安徽省人均耕地面积的变化特征,并阐述该省耕地持续利用的对策。

28.读我国东北地区多年冻土南界分布图,回答下列问题。(10分)

(1)图中甲处等值线向南弯曲的主要原因是什么?

(2)图中乙处有大面积的沼泽分布,试分析此处沼泽形成的原因。

(3)近年来我国逐渐停止了在本地区的农垦项目,试分析该措施的生态意义。

?

29.读珠江三角洲地区工业总产值增长图,回答下列问题。(8分)

(1)改革开放后,珠江三角洲地区的工业化和城市化发展迅速,其原因有哪些?

(2)改革开放后,珠江三角洲地区工业化和城市化的进程呈现出两个发展阶段,各自有什么特点?

(3)珠江三角洲地区今后工业化和城市化面临的问题是什么?

[]

30.新年伊始,珠三角地区企业大面积患上“用工饥渴症”。目前,珠三角地区90%以上的工厂缺工,甚至有的企业生产线告停……珠三角频传“民工荒”。在我国东部沿海地区,也不同程度地出现了类似现象。阅读材料,回答下列问题。(10分)

材料 上图为广东省产业转移和劳动力转移方向示意图,图中③表示欠发达的东西两翼和粤北山区的劳动力向当地第二、三产业转移。广东省产业转移和劳动力转移的方向也是目前产业转移和劳动力转移的缩影。

(1)珠三角地区出现“民工荒”的企业主要属于何种类型?“民工荒”将促使当地产业类型发生怎样的变化?

(2)图中箭头①②代表的含义是什么?结合箭头①③简要分析图中反映出的我国东部沿海地区出现“民工荒”的原因。

?

?

?

?

答案与解析

1.B 2.A 3.A 解析:1.成都平原地处四川盆地,云雾天气多,光照不足,不利于农业生产。2.苏州位于沪宁杭工业基地,能源、矿产资源不足,水资源丰富。3.长江三角洲不位于主要地震带上;拉萨位于青藏高原,光照强,但热量不足;长城以北多干旱、半干旱地区,降水少,水土流失较少。

4.A 5.C 解析:该生态现象为过度放牧引起的荒漠化的发展和蔓延,要对该地这种生态环境的发展变化进行宏观监控,宜选用的地理信息技术是RS。

6.B 7.D 解析:6.改变农业生产结构能有效防治a地区的沙尘暴。7.毁林开荒、粗放耕作、人口增长速度过快是b地区生态环境易遭到破坏的人为原因。

8.D 9.B 解析:8.河流下游主要表现为流水的堆积作用,泥沙不断淤积,从而使湿地面积不断增大。9.根据上题分析可知,黄河口湿地增长趋缓的原因在于来沙量减少,所以③④符合题意。

10.A 11.A 12.C 解析:10.根据经纬度和省区轮廓可判断出该省区为山西省,山西省煤炭外运东西向铁路干线从北向南依次为大秦线、神黄线、焦—兖—日线。11.图中a为大同,大同煤田是全国极为宝贵的低硫、低灰、高发热量的优质动力煤产区。12.近年来,山西省大力发展炼铝业,主要是因为山西省及其附近地区具有丰富的铝土矿,原料丰富;炼铝需要大量的能源,山西省有丰富的煤炭资源,能源资源丰富且价格低廉,在此基础上,发展了炼铝工业。

13.A 14.D 解析:13.读图可知,流域内Ⅰ、Ⅱ两区域最主要的差异是地形。14.Ⅰ区位于河流的上游,侧重修建大型水库、电站及发展旅游业,同时也是河流的发源地,其生态环境直接影响河流的水量和水质,因此应保护好该区的生态环境;Ⅱ区河流位于中下游,侧重发展航运、灌溉;茶树应该种植在有坡度的丘陵区,利于排水。

15.B 16.D 解析:15.①地位于江西,②地位于贵州。江西多低山丘陵,喀斯特地貌不典型,经济比贵州发达,贫困人口比贵州少。江西省旅游资源十分丰富。贵州多喀斯特地貌,水土流失严重,植被覆盖率低。16.①② 两地区土地资源不足,质量低,不适合发展商品性农业生产;生态环境脆弱,应注重农业资源的综合开发;经济欠发达,不适宜乳畜业发展。

17.B 18.D 19.C 20.D 21.A 解析:17.我国南方农耕区地块较小,不适合大规模机械化生产;两地均位于东部季风区,季风活动的不稳定性造成旱涝灾害频繁;相对于两地的土壤和科技来说,气候和劳动力条件更为优越。18.长江三角洲矿产资源贫乏,需要从外地大量运入;长江三角洲经济发达,土地价格高;珠江三角洲地势平坦,水能资源不丰富;珠江三角洲发展工业的最大优势在于其地理位置。19.南水北调调的是水资源,不是能源。20.咸潮主要是由于河流水量不足造成的,所以需要增加河流水量,②大量引水会使河流水量更小;③不可取;⑥更容易产生咸潮。21.上海港位于黄浦江沿岸。长江三角洲坡度极缓,水流分汊多,河道流量分散,泥沙容易淤积河道,需要经常采用挖沙船作业,以保证航道畅通,故上海港非天然深水良港。[]

22.A 解析:石油、天然气主要是地质史上的有机质大量沉积,经过很长的历史时期形成的。油气层广泛分布于沉积岩层中。

23.A 24.C 25.D 解析:23.④为自然条件,与题意不符。24.从东西部差异角度进行分析。25.天然气是清洁能源,大量使用有利于保护大气环境。

26.(1)东北—西南走向。地势第二级阶梯和第三级阶梯分界线;半湿润地区和半干旱地区分界线;400 mm年等降水量线;季风区和非季风区分界线;外流区域和内流区域分界线;农耕区和畜牧区分界线。(回答三点即可)(2)B河流域及其以东地区地处我国东北平原地区,地势低平(河床坡降很小,泄洪能力很弱);降水集中在夏季(尤以7、8两个月降水集中),并常有暴雨。(3)C湖附近地区的主要生态问题是草场退化(或土地退化、土地荒漠化等)。主要的治理保护措施有退耕还林、还牧;实行轮牧;保护好天然草场,建设人工草场。(回答两点即可) (4)优势:土地辽阔;地势平坦;土壤肥沃;灌溉水源丰富;雨热同期等。(回答三点即可)劣势:属中温带,热量不足,常受低温冷害的影响。

解析:(1)山脉是河流的水源地,由图中主要支流的走向可知,该山脉为东北—西南走向;由经纬度不难判断出该山脉为大兴安岭,是我国主要地形区、气候区、流域和农业区的分界线。(2)B河流域及其以东地区地处我国东北平原地区,洪涝灾害多发的原因主要从地形、气候、河流等方面考虑。(3)C湖位于内蒙古草原,其附近地区的主要生态问题是草场退化。主要的治理保护措施有退耕还林、还牧;实行轮牧;保护好天然草场,建设人工草场等。(4)评价一地发展农业的自然条件主要从气候、地形、土壤等方面考虑。

27.(1)主要位于沿江(或长江)的平原地区。(2)皖江城市带水陆交通便利,产业基础好,地租低,劳动力廉价等。(3)6、7月份降水量大大超过蒸发量,易发生洪涝;受准静止锋影响,降水持续时间长,形成梅雨。8月份降水量小于蒸发量,易发生伏旱;受西太平洋副高控制,盛行下沉气流,天气晴朗少雨。(4)1949~1953年人均耕地面积增加,1953~2008年人均耕地面积减少。加强土地管理法律法规宣传,提高耕地保护和忧患意识;科技兴农,提高粮食单产;控制人口数量,缓解土地生态压力;改善农业生产条件和耕作制度;矿山复垦,挖掘闲置土地,增加耕地面积等。

解析:(1)读图可知,皖江城市带的安庆、芜湖、马鞍山等主要位于沿江的平原地区。(2)皖江城市带接近东部发达地区,交通便利、地租低、劳动力廉价,成为承接产业转移的示范区。(3)分析表格可知,6、7月份该地降水量大大超过蒸发量,易发生洪涝; 8月份降水量小于蒸发量,易发生旱灾。(4)安徽省人均耕地面积的变化明显分为两个阶段。

28.(1)地势高,气温(地温)低。(2)地势低平,排水不畅;气温低,蒸发弱;地下存在冻土层,影响地表水下渗;河流有凌汛现象。(3)保护湿地,恢复湿地的生态功能(保护湿地的生态系统和生物多样性;恢复湿地的蓄水、调节气候、调节河川径流等功能)。

解析:(1)甲处为大兴安岭,地势高,气温低,等值线向南凸出。(2)沼泽的形成可从气候、地形、河流等方面分析。(3)停止开发北大荒,主要目的是保护湿地,恢复湿地的生态功能。

29.(1)国际背景——发达国家和地区的产业结构调整;国内背景——国家的对外开放政策;良好的地理区位条件——东南沿海、毗邻港澳、靠近东南亚;良好的人文基础——全国最大的侨乡之一。(2)改革开放至1990年,第一阶段。特点:①劳动密集型产业为这一阶段的主导产业;②外商投资规模相对较小,工业增加值的增长也相对较慢;③一些工厂迅速成为国内同类产品的主要生产厂家;④城市化水平较低,发展速度相对缓慢。1990年以后,第二阶段。特点:①高新技术产业逐渐取代传统的劳动密集型产业而成为珠江三角洲地区的主导产业;②城市化进程加快。(3)珠江三角洲地区今后工业化和城市化面临的主要问题是产业升级困难:一方面,珠江三角洲地区的产业基础、科技实力和人才队伍,与长江三角洲地区相比都处于劣势;另一方面,外商投资区位的选择由原来的追求降低成本转变为扩大市场规模,许多外资企业由珠江三角洲地区迁往长江三角洲地区及国内的其他地区,支撑珠江三角洲地区产业升级的动力逐渐减弱。

解析:本题主要考查珠江三角洲地区的工业化进程呈现出两个发展阶段及各阶段的特点。

30.(1)主要为劳动密集型产业。促使产业升级,由劳动密集型产业向技术密集型、资金密集型转变。(2)箭头①代表珠三角地区的产业向欠发达的东西两翼和粤北山区转移,②代表一些较高素质的劳动力向发达的珠三角地区转移。东部沿海地区向中西部地区的产业转移,促进了中西部地区的经济发展;促使当地劳动力就地转化,导致流向东部沿海地区的劳动力数量减少。

解析:(1)出现“民工荒”的企业主要为劳动密集型产业,“民工荒”将促使当地产业升级,由劳动密集型产业向技术、资金密集型转变。(2)东部沿海经济发达地区向中西部地区的产业转移,促使当地劳动力就地转化,是导致东部沿海地区出现“民工荒”的主要原因。

同课章节目录