第20课 魏晋南北朝的科技与文化 课件(27张PPT 内嵌视频)

文档属性

| 名称 | 第20课 魏晋南北朝的科技与文化 课件(27张PPT 内嵌视频) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 73.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

备

今日学习任务《养成好习惯》

1.课前准备:课本、平板、荧光笔、黑色水笔。

2.进群“老师好”,团队长接龙报考勤,下课后根据课堂PPT和微课补充课本笔记,提交。

3. 团队长负责团队学习,听课途中抽查不在课堂连带团队长扣分。

课前准备、组织签到、统计课下笔记上传。

课代表统计:统计考勤和课堂互动加分。

历史课前准备

规则:课堂点名+5、笔记拍照加5-10、点名不到-10、旷课20。

课堂导入

第20课

魏晋南北朝的科技与文化

第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

2022新评价目标:通过了解三国两晋南北朝时期的科技和艺术成就,如祖冲之的数学成就,认识传统文化的继承与创新。

1

说出魏晋南北朝时期数学、农学的科技成就;

2

简述魏晋时期书法、绘画、雕塑等艺术方面的成就;

3

结合材料,分析归纳魏晋南北朝时期科技文化发展的原因。

评价目标:

CONTENTS

本课内容

科技之花——农学、数学

神来之笔——书法、绘画

鬼斧神工——石窟艺术

壹

——农学、数学成就

科技之花

科技之花

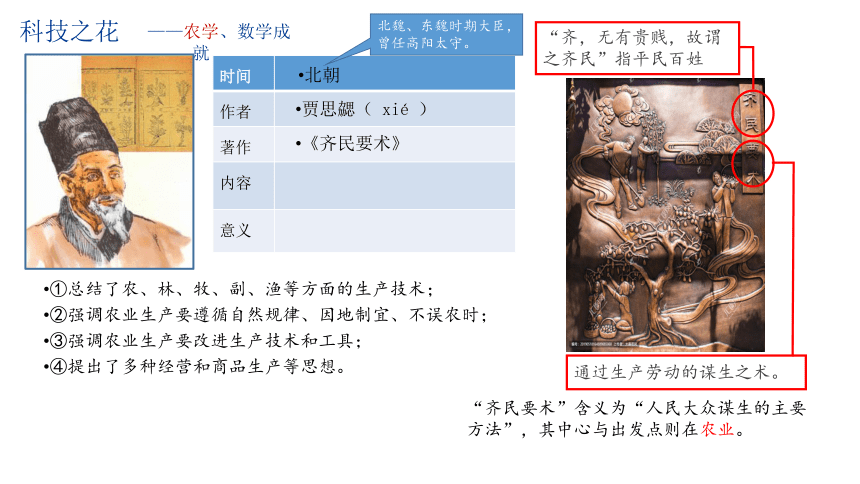

——农学、数学成就

“齐,无有贵贱,故谓之齐民”指平民百姓

通过生产劳动的谋生之术。

时间

作者

著作

内容

意义

北朝

贾思勰( xié )

《齐民要术》

“齐民要术”含义为“人民大众谋生的主要方法”,其中心与出发点则在农业。

①总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术;

②强调农业生产要遵循自然规律、因地制宜、不误农时;

③强调农业生产要改进生产技术和工具;

④提出了多种经营和商品生产等思想。

北魏、东魏时期大臣,曾任高阳太守。

科技之花

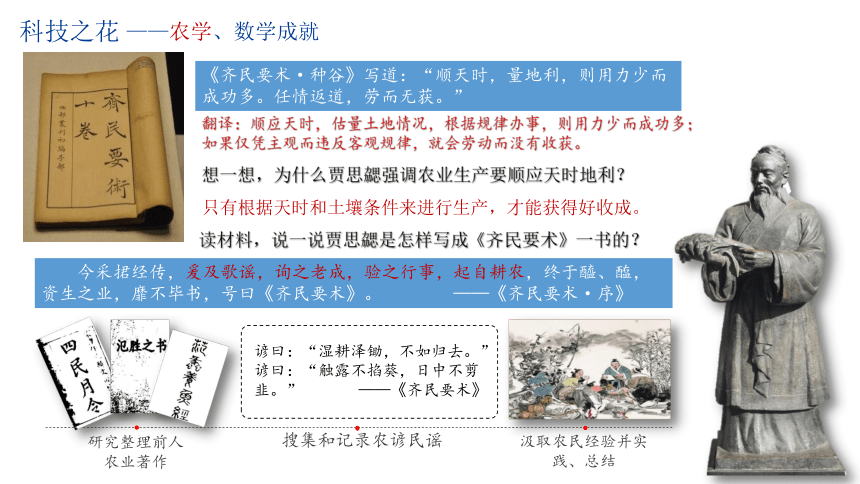

——农学、数学成就

《齐民要术·种谷》写道:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”

想一想,为什么贾思勰强调农业生产要顺应天时地利?

翻译:顺应天时,估量土地情况,根据规律办事,则用力少而成功多;如果仅凭主观而违反客观规律,就会劳动而没有收获。

只有根据天时和土壤条件来进行生产,才能获得好收成。

今采捃经传,爰及歌谣,询之老成,验之行事,起自耕农,终于醯、醢,资生之业,靡不毕书,号曰《齐民要术》。 ——《齐民要术·序》

读材料,说一说贾思勰是怎样写成《齐民要术》一书的?

研究整理前人农业著作

搜集和记录农谚民谣

汲取农民经验并实践、总结

谚曰:“湿耕泽锄,不如归去。”

谚曰:“触露不掐葵,日中不剪韭。” ——《齐民要术》

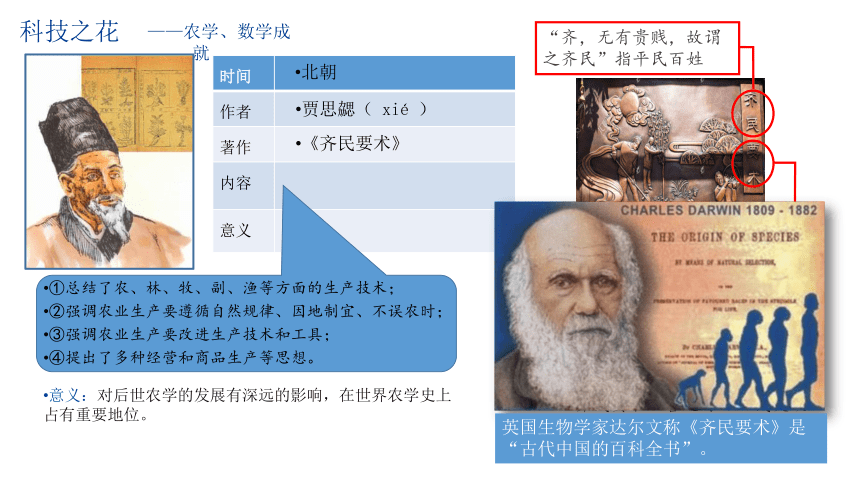

科技之花

——农学、数学成就

“齐,无有贵贱,故谓之齐民”指平民百姓

通过生产劳动的谋生之术。

时间

作者

著作

内容

意义

北朝

贾思勰( xié )

《齐民要术》

“齐民要术”含义为“人民大众谋生的主要方法”,其中心与出发点则在农业。

①总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术;

②强调农业生产要遵循自然规律、因地制宜、不误农时;

③强调农业生产要改进生产技术和工具;

④提出了多种经营和商品生产等思想。

意义:对后世农学的发展有深远的影响,在世界农学史上占有重要地位。

英国生物学家达尔文称《齐民要术》是“古代中国的百科全书”。

科技之花

——农学、数学成就

祖冲之

观看视频,说出我都有哪些成就?

科技之花

——农学、数学成就

祖冲之

时代

籍贯

职业

成就

观看视频,说出我都有哪些成就?

南北朝(公元429-500年)

范阳遒县(今河北涞水)

科学家、数学家、天文学家

数学:圆周率 、《缀术》

历法:《大明历》

机械:水碓磨

早年因战乱迁居江南。先后在南朝宋、齐任官职。

三国时的刘徽提出的 “割圆求周”的方法.他把圆周分成三等分、六等分、十二等分、二十四等分、··· 这样继续分割下去,所得多边形的周长就无限接近于圆的周长。

割之弥细,所失弥少,割之又割,以至于不可割,则与圆合体而无所失矣。

圆的内接正多边形的边数无限增加时,

正多边形的周长就无限接近圆的周长。

科技之花

——农学、数学成就

①圆周率:精确到小数点以后的第七位数字,领先世界近千年;

(1)数学:

②《缀术》:与其子合著,在唐朝时被朝廷规定为算学的主要课本,后来传到日本、朝鲜。

《大明历》:当时最先进,朝廷正式颁行。

(2)历法:

设计制造指南车、水碓磨、千里船等;

( 3)机械制造:

指南车

水碓磨

千里船

水碓磨

科技之花

德国数学家康托

数学史家康托说:“历史上一个国家所算得圆周率的准确程度,可作为衡量这个国家当时数学发展水平的指标。”祖冲之利用并发展“割圆术”来计算圆周率,从正6边形算起,要得到3.14则需要算到正192边形,要得到3.1415926(7)则需算到正12288边形和正24576边形。内接边数每翻一次就要进行7次加减运算,2次乘方2次开方,而当时运算工具仅是算筹。这是一项异常艰巨的工程,需要何等毅力!近千年后阿拉伯人才算得这一结果,欧洲人则到1100多年后。

祖冲之除了在科学方面的成就外,在音律、文学、考据方面也有造诣,是历史上少有的博学多才的人物。为纪念这位伟大的古代科学家,人们将月球背面的一座环形山命名为“祖冲之环形山”,把小行星1888命名为“祖冲之小行星”。

《大明历》区分了回归年和恒星年,首次把岁差引进历法;

定一个回归年为365.242 814 81日(今测为365.242 198 78日),直到南宋宁宗庆元五年(1199年)杨忠辅制统天历以前,它一直是最精确的数据;

采用391年置144闰的新闰周,比以往历法采用的19年置7闰的闰周更加精密;

定交点月日数为27.212 23日(今测为27.212 22日),交点月日数的精确测得使得准确的日月食预报成为可能。

——一起来夸夸祖冲之

贰

——书法、绘画成就

神来之笔

——书法、绘画成就

神来之笔

汉字字体的演变历程:

甲骨文 小篆 隶书 楷书 草书 行书

成型

汉字字体演变顺序:甲金篆隶楷草行

金文:篆刻在金属或青铜器上文字

神来之笔——书法、绘画成就

胡昭(162-250)

汉末三国时期隐士、书法家。胡昭善长隶书,与钟繇齐名。有“钟氏小巧,胡氏豪放”之说,世人并称“锺胡”。

《宣示表》

《宣示表》是钟繇写给魏文帝曹丕的奏文,内容是劝曹丕接受孙权的归附请求。相传王导东渡时将此表缝入衣带携走,后来传给逸少,又传给王修,王修便带着它入土为安,从此不见天日。

锺繇(yáo) (151年-230年)

出身名门望族,曹魏重臣,位至三公,推动了楷书(小楷)的发展,被后世尊为“楷书鼻祖”。

西晋设置书博士,规定用锺、胡书法作为标准书体。

神来之笔——书法、绘画成就

王羲之(303—361)

东晋最杰出的书法家,出身于名门望族琅琊王氏,居会稽山阴,官至右军将军,所以人称“王右军”。王羲之七岁开始学书,先后从名师学习。因其杰出书法成就,被后人誉为“书圣”。

东晋穆帝永和九年三月三日,王羲之与谢安、孙绰等四十一位军政高官,在山阴(今浙江绍兴)兰亭“修禊”,会上各人作诗,王羲之为他们的诗写的序文手稿。《兰亭集序》中记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发了作者好景不长、生死无常的感慨。《兰亭集序》28行327字,其中20个“之”各有不同的体态及美感,无一雷同。原作失传,后世所传皆为摹本。

天下第一行书

神来之笔——书法、绘画成就

入木三分

魏碑是我国南北朝时期北朝文字刻石的通称,以北魏为最精,大体可分为碑刻、墓志、造像题记和摩崖刻石四种。

魏碑“上可窥汉秦旧范,下能察隋唐习风。”

神来之笔——书法、绘画成就

神来之笔——书法、绘画成就

顾恺之

顾恺之,江苏无锡人,中国东晋时代画家,顾恺之多才,工诗赋,精于绘画,曾在南京为石棺寺画维摩诘像,引起轰动。画线条连绵流畅,如“春蚕吐丝”,时人称其“才绝、画绝、痴绝”。代表作品有流传下来的摹本《女史箴(zhēn)图》和《洛神赋图》。

这两幅画卷是我国艺术宝库里极宝贵的遗产。但《女史箴图》摹本,在1900 年八国联军侵占北京时,被英国所掠,现存伦敦大英博物馆。国内只能看到此图的复制品。

《洛神赋图》

《女史箴图》

神来之笔——书法、绘画成就

《洛神赋图》原作东晋顾恺之,是中国十大传世名画之一。纵27.1cm,横572.8cm。这幅画根据曹植著名的《洛神赋》而作,原《洛神赋图》卷为设色绢本。是由多个故事情节组成的类似连环画而又融会贯通的长卷,现已失。现主要传世的是宋代的四件摹本。全卷分为三个部分,曲折细致而又层次分明地描绘着曹植与洛神真挚纯洁的爱情故事。此图卷无论从内容、艺术结构、人物造形、环境描绘和笔墨表现的形式来看,都不愧为中国古典绘画中的瑰宝之一。

神来之笔——书法、绘画成就

“女史”是对知识妇女的尊称;“箴”是规劝、劝戒的意思。西晋惠帝司马衷是个弱智,国家大权为其皇后贾氏独揽,其人善妒忌,多权诈,荒淫放恣。朝中大臣张华便收集了历史上各代先贤圣女的事迹写成了《女史箴》,以为劝诫和警示。后来顾恺之就根据文章的内容分段为画,每段有箴文(除第一段外),各段画面形象地揭示了箴文的含义,故称《女史箴图》。原作已失,今传均为摹本。

《女史箴图》摹本局部

叁

——石窟艺术

鬼斧神工

鬼斧神工

背景:南北朝时期,统治阶级为宣扬佛教,在一些地方的山崖上,开凿了许多石窟。

——石窟艺术

云冈石窟的开凿从北魏时期开始,延续前后60多年。云冈石窟的造像气势宏伟,内容丰富多彩,堪称公元5世纪中国石刻艺术之冠,被誉为中国古代雕刻艺术的宝库。

位于山西大同市西郊,现存53窟,佛像5万余尊。其中第20窟的露天大佛,高13.7米。佛像造型雄伟,面部丰满而柔和,两肩宽厚,是云冈石窟的代表作品。

鬼斧神工——石窟艺术

龙门石窟开凿于北魏孝文帝年间,位于今河南洛阳市南的龙门山,是中国三大石窟艺术宝库之一,从北魏孝文帝迁都洛阳前后开始动工开凿,历经东魏、西魏、北齐、隋、唐、宋诸朝,雕凿不绝,大规模营造达400余年之久,南北长达1公里,今存有窟龛2345个,造像10万余尊,碑刻题记2800余品。

龙门石窟

云冈石窟

鬼斧神工——石窟艺术

胡貌梵相

汉脸汉服

佛教本土化

民族交融

这些佛像继承了秦汉以来我国雕塑艺术的优良传统,也吸收了外来佛教造型艺术的特点,堪称宏伟精巧的雕刻艺术品。

本课小结:

东晋

南朝

北朝

王羲之

祖冲之

贾思勰

顾恺之

《齐民要术》

《兰亭集序》

《洛神赋图》

《缀术》

备

今日学习任务《养成好习惯》

1.课前准备:课本、平板、荧光笔、黑色水笔。

2.进群“老师好”,团队长接龙报考勤,下课后根据课堂PPT和微课补充课本笔记,提交。

3. 团队长负责团队学习,听课途中抽查不在课堂连带团队长扣分。

课前准备、组织签到、统计课下笔记上传。

课代表统计:统计考勤和课堂互动加分。

历史课前准备

规则:课堂点名+5、笔记拍照加5-10、点名不到-10、旷课20。

课堂导入

第20课

魏晋南北朝的科技与文化

第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

2022新评价目标:通过了解三国两晋南北朝时期的科技和艺术成就,如祖冲之的数学成就,认识传统文化的继承与创新。

1

说出魏晋南北朝时期数学、农学的科技成就;

2

简述魏晋时期书法、绘画、雕塑等艺术方面的成就;

3

结合材料,分析归纳魏晋南北朝时期科技文化发展的原因。

评价目标:

CONTENTS

本课内容

科技之花——农学、数学

神来之笔——书法、绘画

鬼斧神工——石窟艺术

壹

——农学、数学成就

科技之花

科技之花

——农学、数学成就

“齐,无有贵贱,故谓之齐民”指平民百姓

通过生产劳动的谋生之术。

时间

作者

著作

内容

意义

北朝

贾思勰( xié )

《齐民要术》

“齐民要术”含义为“人民大众谋生的主要方法”,其中心与出发点则在农业。

①总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术;

②强调农业生产要遵循自然规律、因地制宜、不误农时;

③强调农业生产要改进生产技术和工具;

④提出了多种经营和商品生产等思想。

北魏、东魏时期大臣,曾任高阳太守。

科技之花

——农学、数学成就

《齐民要术·种谷》写道:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”

想一想,为什么贾思勰强调农业生产要顺应天时地利?

翻译:顺应天时,估量土地情况,根据规律办事,则用力少而成功多;如果仅凭主观而违反客观规律,就会劳动而没有收获。

只有根据天时和土壤条件来进行生产,才能获得好收成。

今采捃经传,爰及歌谣,询之老成,验之行事,起自耕农,终于醯、醢,资生之业,靡不毕书,号曰《齐民要术》。 ——《齐民要术·序》

读材料,说一说贾思勰是怎样写成《齐民要术》一书的?

研究整理前人农业著作

搜集和记录农谚民谣

汲取农民经验并实践、总结

谚曰:“湿耕泽锄,不如归去。”

谚曰:“触露不掐葵,日中不剪韭。” ——《齐民要术》

科技之花

——农学、数学成就

“齐,无有贵贱,故谓之齐民”指平民百姓

通过生产劳动的谋生之术。

时间

作者

著作

内容

意义

北朝

贾思勰( xié )

《齐民要术》

“齐民要术”含义为“人民大众谋生的主要方法”,其中心与出发点则在农业。

①总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术;

②强调农业生产要遵循自然规律、因地制宜、不误农时;

③强调农业生产要改进生产技术和工具;

④提出了多种经营和商品生产等思想。

意义:对后世农学的发展有深远的影响,在世界农学史上占有重要地位。

英国生物学家达尔文称《齐民要术》是“古代中国的百科全书”。

科技之花

——农学、数学成就

祖冲之

观看视频,说出我都有哪些成就?

科技之花

——农学、数学成就

祖冲之

时代

籍贯

职业

成就

观看视频,说出我都有哪些成就?

南北朝(公元429-500年)

范阳遒县(今河北涞水)

科学家、数学家、天文学家

数学:圆周率 、《缀术》

历法:《大明历》

机械:水碓磨

早年因战乱迁居江南。先后在南朝宋、齐任官职。

三国时的刘徽提出的 “割圆求周”的方法.他把圆周分成三等分、六等分、十二等分、二十四等分、··· 这样继续分割下去,所得多边形的周长就无限接近于圆的周长。

割之弥细,所失弥少,割之又割,以至于不可割,则与圆合体而无所失矣。

圆的内接正多边形的边数无限增加时,

正多边形的周长就无限接近圆的周长。

科技之花

——农学、数学成就

①圆周率:精确到小数点以后的第七位数字,领先世界近千年;

(1)数学:

②《缀术》:与其子合著,在唐朝时被朝廷规定为算学的主要课本,后来传到日本、朝鲜。

《大明历》:当时最先进,朝廷正式颁行。

(2)历法:

设计制造指南车、水碓磨、千里船等;

( 3)机械制造:

指南车

水碓磨

千里船

水碓磨

科技之花

德国数学家康托

数学史家康托说:“历史上一个国家所算得圆周率的准确程度,可作为衡量这个国家当时数学发展水平的指标。”祖冲之利用并发展“割圆术”来计算圆周率,从正6边形算起,要得到3.14则需要算到正192边形,要得到3.1415926(7)则需算到正12288边形和正24576边形。内接边数每翻一次就要进行7次加减运算,2次乘方2次开方,而当时运算工具仅是算筹。这是一项异常艰巨的工程,需要何等毅力!近千年后阿拉伯人才算得这一结果,欧洲人则到1100多年后。

祖冲之除了在科学方面的成就外,在音律、文学、考据方面也有造诣,是历史上少有的博学多才的人物。为纪念这位伟大的古代科学家,人们将月球背面的一座环形山命名为“祖冲之环形山”,把小行星1888命名为“祖冲之小行星”。

《大明历》区分了回归年和恒星年,首次把岁差引进历法;

定一个回归年为365.242 814 81日(今测为365.242 198 78日),直到南宋宁宗庆元五年(1199年)杨忠辅制统天历以前,它一直是最精确的数据;

采用391年置144闰的新闰周,比以往历法采用的19年置7闰的闰周更加精密;

定交点月日数为27.212 23日(今测为27.212 22日),交点月日数的精确测得使得准确的日月食预报成为可能。

——一起来夸夸祖冲之

贰

——书法、绘画成就

神来之笔

——书法、绘画成就

神来之笔

汉字字体的演变历程:

甲骨文 小篆 隶书 楷书 草书 行书

成型

汉字字体演变顺序:甲金篆隶楷草行

金文:篆刻在金属或青铜器上文字

神来之笔——书法、绘画成就

胡昭(162-250)

汉末三国时期隐士、书法家。胡昭善长隶书,与钟繇齐名。有“钟氏小巧,胡氏豪放”之说,世人并称“锺胡”。

《宣示表》

《宣示表》是钟繇写给魏文帝曹丕的奏文,内容是劝曹丕接受孙权的归附请求。相传王导东渡时将此表缝入衣带携走,后来传给逸少,又传给王修,王修便带着它入土为安,从此不见天日。

锺繇(yáo) (151年-230年)

出身名门望族,曹魏重臣,位至三公,推动了楷书(小楷)的发展,被后世尊为“楷书鼻祖”。

西晋设置书博士,规定用锺、胡书法作为标准书体。

神来之笔——书法、绘画成就

王羲之(303—361)

东晋最杰出的书法家,出身于名门望族琅琊王氏,居会稽山阴,官至右军将军,所以人称“王右军”。王羲之七岁开始学书,先后从名师学习。因其杰出书法成就,被后人誉为“书圣”。

东晋穆帝永和九年三月三日,王羲之与谢安、孙绰等四十一位军政高官,在山阴(今浙江绍兴)兰亭“修禊”,会上各人作诗,王羲之为他们的诗写的序文手稿。《兰亭集序》中记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发了作者好景不长、生死无常的感慨。《兰亭集序》28行327字,其中20个“之”各有不同的体态及美感,无一雷同。原作失传,后世所传皆为摹本。

天下第一行书

神来之笔——书法、绘画成就

入木三分

魏碑是我国南北朝时期北朝文字刻石的通称,以北魏为最精,大体可分为碑刻、墓志、造像题记和摩崖刻石四种。

魏碑“上可窥汉秦旧范,下能察隋唐习风。”

神来之笔——书法、绘画成就

神来之笔——书法、绘画成就

顾恺之

顾恺之,江苏无锡人,中国东晋时代画家,顾恺之多才,工诗赋,精于绘画,曾在南京为石棺寺画维摩诘像,引起轰动。画线条连绵流畅,如“春蚕吐丝”,时人称其“才绝、画绝、痴绝”。代表作品有流传下来的摹本《女史箴(zhēn)图》和《洛神赋图》。

这两幅画卷是我国艺术宝库里极宝贵的遗产。但《女史箴图》摹本,在1900 年八国联军侵占北京时,被英国所掠,现存伦敦大英博物馆。国内只能看到此图的复制品。

《洛神赋图》

《女史箴图》

神来之笔——书法、绘画成就

《洛神赋图》原作东晋顾恺之,是中国十大传世名画之一。纵27.1cm,横572.8cm。这幅画根据曹植著名的《洛神赋》而作,原《洛神赋图》卷为设色绢本。是由多个故事情节组成的类似连环画而又融会贯通的长卷,现已失。现主要传世的是宋代的四件摹本。全卷分为三个部分,曲折细致而又层次分明地描绘着曹植与洛神真挚纯洁的爱情故事。此图卷无论从内容、艺术结构、人物造形、环境描绘和笔墨表现的形式来看,都不愧为中国古典绘画中的瑰宝之一。

神来之笔——书法、绘画成就

“女史”是对知识妇女的尊称;“箴”是规劝、劝戒的意思。西晋惠帝司马衷是个弱智,国家大权为其皇后贾氏独揽,其人善妒忌,多权诈,荒淫放恣。朝中大臣张华便收集了历史上各代先贤圣女的事迹写成了《女史箴》,以为劝诫和警示。后来顾恺之就根据文章的内容分段为画,每段有箴文(除第一段外),各段画面形象地揭示了箴文的含义,故称《女史箴图》。原作已失,今传均为摹本。

《女史箴图》摹本局部

叁

——石窟艺术

鬼斧神工

鬼斧神工

背景:南北朝时期,统治阶级为宣扬佛教,在一些地方的山崖上,开凿了许多石窟。

——石窟艺术

云冈石窟的开凿从北魏时期开始,延续前后60多年。云冈石窟的造像气势宏伟,内容丰富多彩,堪称公元5世纪中国石刻艺术之冠,被誉为中国古代雕刻艺术的宝库。

位于山西大同市西郊,现存53窟,佛像5万余尊。其中第20窟的露天大佛,高13.7米。佛像造型雄伟,面部丰满而柔和,两肩宽厚,是云冈石窟的代表作品。

鬼斧神工——石窟艺术

龙门石窟开凿于北魏孝文帝年间,位于今河南洛阳市南的龙门山,是中国三大石窟艺术宝库之一,从北魏孝文帝迁都洛阳前后开始动工开凿,历经东魏、西魏、北齐、隋、唐、宋诸朝,雕凿不绝,大规模营造达400余年之久,南北长达1公里,今存有窟龛2345个,造像10万余尊,碑刻题记2800余品。

龙门石窟

云冈石窟

鬼斧神工——石窟艺术

胡貌梵相

汉脸汉服

佛教本土化

民族交融

这些佛像继承了秦汉以来我国雕塑艺术的优良传统,也吸收了外来佛教造型艺术的特点,堪称宏伟精巧的雕刻艺术品。

本课小结:

东晋

南朝

北朝

王羲之

祖冲之

贾思勰

顾恺之

《齐民要术》

《兰亭集序》

《洛神赋图》

《缀术》

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史