第13课 从明朝建立到清军入关 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 第13课 从明朝建立到清军入关 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(共23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-26 15:48:07 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

实质:从汉到明清君臣地位的变化

从汉到明清君臣议政礼仪的变化

课程标准:了解明中枢机构的变革和经略边疆的相关措施; 了解郑和下西洋、戚继光抗倭以及欧洲殖民者入侵澳门、台湾的史实,认识中国开始落后于世界潮流。

1、明朝建立

1368年,朱元璋称帝,定都应天府(江苏南京),国号大明。

2、完成统一

1368年明军攻占大都,结束了元朝在全国的统治。

明太祖朱元璋

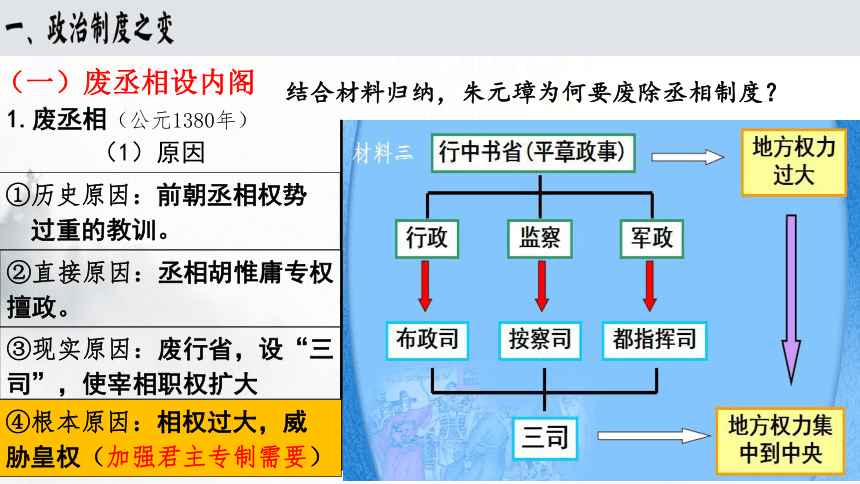

(一)废丞相设内阁

结合材料归纳,朱元璋为何要废除丞相制度?

(1)原因

材料1:自秦始皇置丞相,不旋踵而亡。汉、宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。 ——《明太祖实录》

材料2:(胡惟庸)独相数岁,生杀黜陟罚,或不奏径行,内外诸司上封事必先取阅,害己者,辄匿不以闻。 ——《明史·胡惟庸传》

②直接原因:丞相胡惟庸专权 擅政。

①历史原因:前朝丞相权势

过重的教训。

④根本原因:相权过大,威

胁皇权(加强君主专制需要)

③现实原因:废行省,设“三司”,使宰相职权扩大

三

1.废丞相(公元1380年)

(2)影响

①加强皇权(实质:强化君主专制)

②客观上加重皇帝负担,行政效率低下。

③皇帝若专断独行,易造成决策失误。

思考:

朱元璋废相的目的达到了吗?

材料1:据史料记载,从明太祖洪武十七年九月十四日到二十一日的八天内,内外诸司送到皇宫的奏章共1660件。这些奏章有讲一件事的,也有讲两件事的,共计有3291件事,皇帝平均一天要处理奏章207件、411事,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理完。

材料2:

百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。

不如江南富足翁,日高丈五犹披被。

——朱元璋

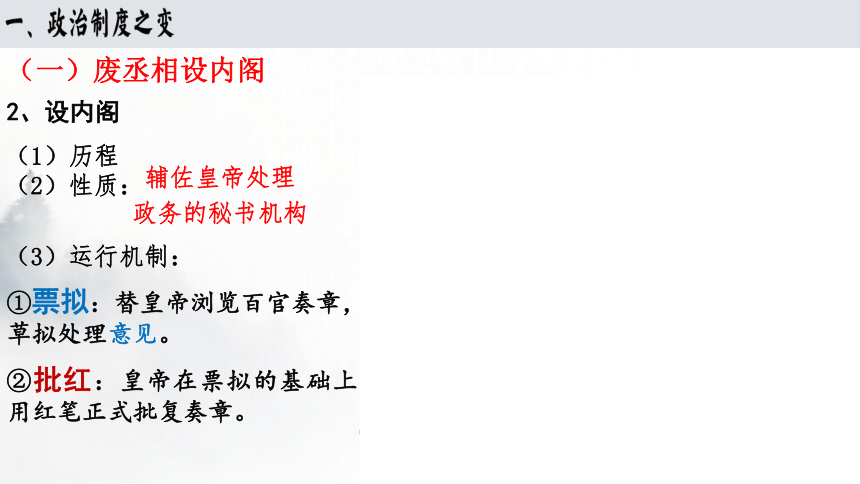

(一)废丞相设内阁

1.废丞相(公元1380年)

2、设内阁

①票拟:替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见。

(一)废丞相设内阁

(1)历程

(2)性质:

(3)运行机制:

明太祖

明成祖

明宣、英宗

明神宗

Y(明内阁政治地位上升情况)

侍从顾问

参与机密事务决策

票拟权

O

X

(时期)

部权尽归内阁

形成

②批红:皇帝在票拟的基础上,用红笔正式批复奏章。

辅佐皇帝处理

政务的秘书机构

3

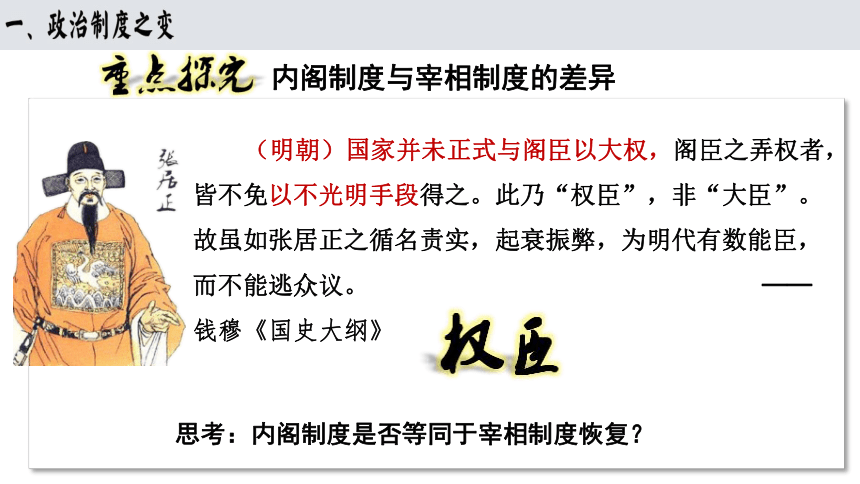

(明朝)国家并未正式与阁臣以大权,阁臣之弄权者,皆不免以不光明手段得之。此乃“权臣”,非“大臣”。故虽如张居正之循名责实,起衰振弊,为明代有数能臣,而不能逃众议。 ──钱穆《国史大纲》

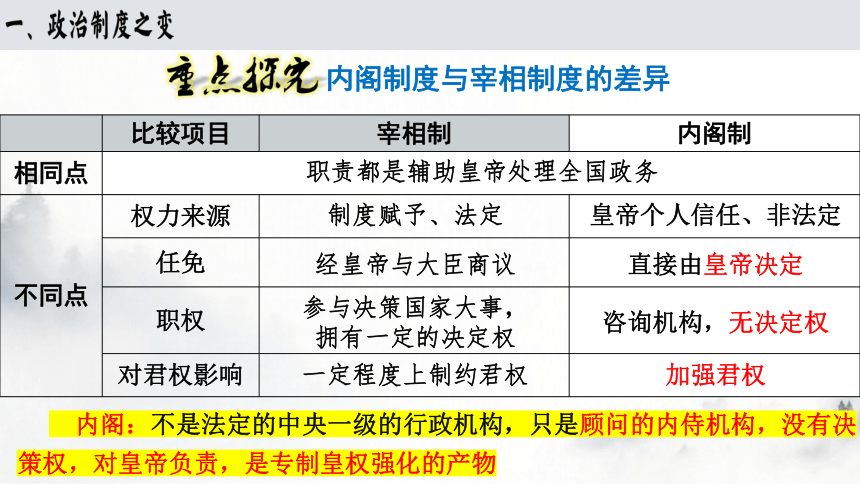

内阁制度与宰相制度的差异

思考:内阁制度是否等同于宰相制度恢复?

比较项目 宰相制 内阁制

相同点 不同点 权力来源

任免

职权

对君权影响

职责都是辅助皇帝处理全国政务

制度赋予、法定

皇帝个人信任、非法定

参与决策国家大事,

拥有一定的决定权

咨询机构,无决定权

经皇帝与大臣商议

直接由皇帝决定

一定程度上制约君权

加强君权

内阁:不是法定的中央一级的行政机构,只是顾问的内侍机构,没有决策权,对皇帝负责,是专制皇权强化的产物

内阁制度与宰相制度的差异

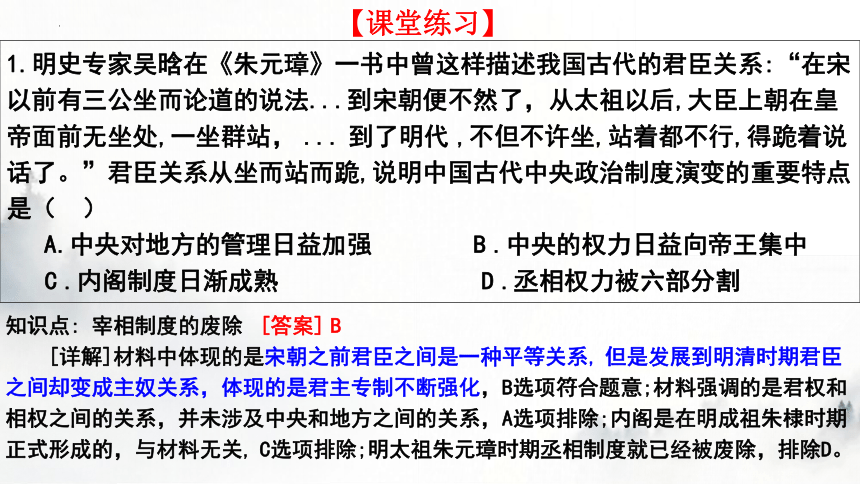

1.明史专家吴晗在《朱元璋》一书中曾这样描述我国古代的君臣关系:“在宋以前有三公坐而论道的说法...到宋朝便不然了,从太祖以后,大臣上朝在皇帝面前无坐处,一坐群站, ... 到了明代 ,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了。”君臣关系从坐而站而跪,说明中国古代中央政治制度演变的重要特点是( )

A.中央对地方的管理日益加强 B .中央的权力日益向帝王集中

C .内阁制度日渐成熟 D .丞相权力被六部分割

知识点: 宰相制度的废除 [答案] B

[详解]材料中体现的是宋朝之前君臣之间是一种平等关系, 但是发展到明清时期君臣之间却变成主奴关系,体现的是君主专制不断强化,B选项符合题意;材料强调的是君权和相权之间的关系,并未涉及中央和地方之间的关系,A选项排除;内阁是在明成祖朱棣时期正式形成的,与材料无关, C选项排除;明太祖朱元璋时期丞相制度就已经被废除,排除D。

【课堂练习】

2.明万历十五年,顾宪成等人奏疏忤旨,神宗要求内阁拟票重罚。内阁首辅申时行等只拟罚俸,神宗震怒,令还改票来!”申时行只得遵旨。这说明,明代内阁大学士( )

A.仅作为侍从顾问,不参决政事 B .万历年间开始参与军国大事决策

C.按照皇帝的传谕来票拟和批红 D .掌握票拟权力,但仍需服从君权

知识点:内阁制度 [答案] D

[详解]从材料“内阁首辅申时行等只拟罚傣”“申时行只得遵旨”中可以看出,明朝内阁拥有票拟的权力,但必须服从皇权,故D项正确;材料没有涉及到内阁是否参与决策政事,故A项排除;内阁没有决策权,且“开始”一说也无从证实,故B项错误;批红权主要是皇帝掌握的,故C项错误。

【课堂练习】

(二)宦官专权

(1)原因

利用宦官牵制内阁;宦官更容易得到皇帝信任。

(2)表现

①司礼监获得了协助甚至代理皇帝批红的权力;②负责提督东厂,控制锦衣卫,对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

(3)实质

宦官无法制约皇权,必须依附于皇权,实质是专制皇权的强化。

“司礼监、内阁大学士,内外相维”

(4)影响:政治日益黑暗,社会矛盾加剧

魏忠贤

宦官权势达到极点,作威作福,党羽遍全国,自称九千岁,任意诛杀异己,忠良遇害者甚多。后明思宗治其十大罪,自知时日无多,自缢而亡。

废除宰相

设立内阁

宦官专权

皇权强化

危机:官僚机构对皇权的调节能力削弱,易导致政治黑暗,封建制度走向衰落。

强化:君主专制空前加强,促进了统一多民族国家的发展,为社会经济发展和提供了保障。

【课堂小结】

明朝政治制度的变化

(一)官方:郑和下西洋(1405—1433)

1、概况:15世纪前期;七次;亚非30多个,远达到非洲。

2、特点:

3、目的:

耀兵异域,示中国富强

(宣扬国威)

郑和航海路线图

政治目的大于经济目的

材料:(郑和下西洋)航线之长、航程之远、持续时间之久,在当时世界上无人可以与之比肩……他的船队规模之大,船舶之巨,航海技术之精良,在当时世界上是无出其右。

— 樊树志《国史十六讲》

时间长、规模大、

范围广、领先世界。

(一)官方:郑和下西洋(1405—1433)

4、影响

积极:

(1)规模空前,领先世界,增进了中外友好往来,扩大明朝在海外的政治影响。

消极:

(2)财政负担,未能持续。

材料:郑和的出海确实是种奢侈的冒险,除了声势浩荡并带回奇谈异闻外,几乎没有产生什么商业利益。士大夫强烈反对,甚至在史书中也只是轻轻一笔带过而已。

——费正清《中国:传统与变迁》

朝贡贸易:是古代王朝与周边藩属国政治经济联系的一种重要方式,其特点往往是“厚往薄来、倍偿其价”,政治目的大于经济目的,主要是为了宣扬国威,满足统治者对奇珍异宝的需求。

(二)民间:海禁政策

材料1:寸板不许下海,罢太仓黄渡市舶司……以倭寇仍不稍敛足迹,又下令禁濒海民私通海外诸国。

—《明太祖实录》

1、含义:人民不得擅自出海与外国互市,对外贸易只能在官方主持下进行。

2、原因:

(1)政治:对日本经济封锁,打击倭寇

(2)经济:自给自足的自然经济处于主

导地位。

(3)思想:传统儒家思想保守落后,海

洋观念意识淡薄。

3、影响:

正常贸易被中止,走私贸易盛行,在一定程度上加剧了东南沿海的倭患。

材料2:嘉靖三十一年(1552年),漳、泉海贼勾引倭奴万余人,驾舟千余艘,自浙江舟山、象山等处登陆,流劫台、温、宁、绍间,攻陷城塞,杀掳居民无数。

——《明世宗实录》

(三)海防危机

1、倭寇”威胁

措施:戚继光、俞大猷抗倭

结果:重创倭寇,东南沿海形势稳定下来;放松对私人海外贸易的限制。

(隆庆开关—1567年)

2、欧洲殖民者入侵

(1)16世纪中期,葡萄牙获得在澳门的租住权。

(2)荷兰和西班牙,分别占据台湾岛的南部和北部。

(3)明末,西班牙被荷兰击败,退出台湾。

戚继光平倭形势图

▲澳门大三巴牌坊

▲热兰遮城

就基本层面,宋元以前中华民族是以一种较为开放的心态与海洋打交道的。只是到了元末明初之后,随着国家海洋方面的安全问题日益凸显,甚至成为成为统治政权的隐患时,原本日渐开放的海洋观念意识才开始转向。

——吴珊珊、李永昌《中国古代海洋观的特点与反思》

态度:宋元——主动开放

明朝——逐步自封——闭关锁国

目的:宋元——海外贸易,获取商业利润

明朝——宣示国威,巩固宗藩关系

影响:宋元——外贸税成为政府主要税源

明朝——贡赐贸易消耗了国家实力

探究:明朝经略海疆的观念与宋元相比有什么变化?

(一)内陆边疆

明朝形势图1433

结合教材归纳:

明朝是如何处理东北、北部、和西南方向少数民族地区的?

地区 措施 特点

蒙古

西藏 东北 有战有和、修长城、和议、册封、互市

封授;设立行都指挥司等机构;委任上层

设立奴儿干都司;封授女真部落首领官号

威德兼施、

以夷治夷、

因俗而治

重北轻南。

影响:

(1)维护了边疆地区的稳定,促进了民族交融;

(2)对于统一多民族国家版图的奠定发挥了积极作用。

(二)明清易代

1.原因:政治腐败与社会动荡

明代中后期

政治腐败

社会动荡

(1)皇帝多是沉迷享乐,疏于朝政

(2)皇室内部钩心斗角,纷争不已

(3)大臣们结党营私,争权夺利

(1)法纪松弛,各级官吏贪赃枉法,对

民众百般盘剥

(2)土地兼并严重,大量农民流离失所

导致

1616

努尔哈赤

统一女真

建立大金

1636

1644

1644

皇太极称帝,

改国号为“大清”

李自成攻占北京

崇祯帝自缢,明亡。

多尔衮率军进入山海关,打败李自成,进占并迁都北京

(二)明清易代

1.历程:

1368年

明朝建立

元朝灭亡

14、15C

资本主义萌芽出现

15C末16C初

新航路开辟

14-17C

文艺复兴

宗教改革

1640年

英国爆发

资产阶级革命

1644年

明朝灭亡

清军入关

近代科学产生

强盛的明朝,暗藏着保守、专制落后的一面。

在政治上,君主专制空前加强,促进了统一多民族国家的发展,为社会经济发展和提供了保障,但也导致宦官专权严重,政治黑暗。

在外交上,在短暂的郑和下西洋之后坚持海禁政策,丧失与西方殖民者争夺市场的机遇。

整个世界向近代转型的大趋势下,明朝内部潜藏着种种危机,逐渐落后

综合研判世界发展大势,经济全球化是不可逆转的时代潮流。正是基于这样的判断,我在中共十九大报告中强调,中国坚持对外开放的基本国策,坚持打开国门搞建设。我要明确告诉大家,中国开放的大门不会关闭,只会越开越大。

——习近平2018博鳌亚洲论坛

从明朝建立到清军入关

一、政治制度之变

二、对外关系之变

三、边疆形势之变

(一)废丞相设内阁

(一)官方:郑和下西洋(时间、概况、评价)

(二)民间:海禁政策

(三)海防危机

(一)内陆边疆

(二)宦官专权

强化了君主专制

(1)积极

(2)消极

(二)明清易代

1、倭寇”威胁

2、欧洲殖民者入侵

实质:从汉到明清君臣地位的变化

从汉到明清君臣议政礼仪的变化

课程标准:了解明中枢机构的变革和经略边疆的相关措施; 了解郑和下西洋、戚继光抗倭以及欧洲殖民者入侵澳门、台湾的史实,认识中国开始落后于世界潮流。

1、明朝建立

1368年,朱元璋称帝,定都应天府(江苏南京),国号大明。

2、完成统一

1368年明军攻占大都,结束了元朝在全国的统治。

明太祖朱元璋

(一)废丞相设内阁

结合材料归纳,朱元璋为何要废除丞相制度?

(1)原因

材料1:自秦始皇置丞相,不旋踵而亡。汉、宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。 ——《明太祖实录》

材料2:(胡惟庸)独相数岁,生杀黜陟罚,或不奏径行,内外诸司上封事必先取阅,害己者,辄匿不以闻。 ——《明史·胡惟庸传》

②直接原因:丞相胡惟庸专权 擅政。

①历史原因:前朝丞相权势

过重的教训。

④根本原因:相权过大,威

胁皇权(加强君主专制需要)

③现实原因:废行省,设“三司”,使宰相职权扩大

三

1.废丞相(公元1380年)

(2)影响

①加强皇权(实质:强化君主专制)

②客观上加重皇帝负担,行政效率低下。

③皇帝若专断独行,易造成决策失误。

思考:

朱元璋废相的目的达到了吗?

材料1:据史料记载,从明太祖洪武十七年九月十四日到二十一日的八天内,内外诸司送到皇宫的奏章共1660件。这些奏章有讲一件事的,也有讲两件事的,共计有3291件事,皇帝平均一天要处理奏章207件、411事,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理完。

材料2:

百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。

不如江南富足翁,日高丈五犹披被。

——朱元璋

(一)废丞相设内阁

1.废丞相(公元1380年)

2、设内阁

①票拟:替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见。

(一)废丞相设内阁

(1)历程

(2)性质:

(3)运行机制:

明太祖

明成祖

明宣、英宗

明神宗

Y(明内阁政治地位上升情况)

侍从顾问

参与机密事务决策

票拟权

O

X

(时期)

部权尽归内阁

形成

②批红:皇帝在票拟的基础上,用红笔正式批复奏章。

辅佐皇帝处理

政务的秘书机构

3

(明朝)国家并未正式与阁臣以大权,阁臣之弄权者,皆不免以不光明手段得之。此乃“权臣”,非“大臣”。故虽如张居正之循名责实,起衰振弊,为明代有数能臣,而不能逃众议。 ──钱穆《国史大纲》

内阁制度与宰相制度的差异

思考:内阁制度是否等同于宰相制度恢复?

比较项目 宰相制 内阁制

相同点 不同点 权力来源

任免

职权

对君权影响

职责都是辅助皇帝处理全国政务

制度赋予、法定

皇帝个人信任、非法定

参与决策国家大事,

拥有一定的决定权

咨询机构,无决定权

经皇帝与大臣商议

直接由皇帝决定

一定程度上制约君权

加强君权

内阁:不是法定的中央一级的行政机构,只是顾问的内侍机构,没有决策权,对皇帝负责,是专制皇权强化的产物

内阁制度与宰相制度的差异

1.明史专家吴晗在《朱元璋》一书中曾这样描述我国古代的君臣关系:“在宋以前有三公坐而论道的说法...到宋朝便不然了,从太祖以后,大臣上朝在皇帝面前无坐处,一坐群站, ... 到了明代 ,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了。”君臣关系从坐而站而跪,说明中国古代中央政治制度演变的重要特点是( )

A.中央对地方的管理日益加强 B .中央的权力日益向帝王集中

C .内阁制度日渐成熟 D .丞相权力被六部分割

知识点: 宰相制度的废除 [答案] B

[详解]材料中体现的是宋朝之前君臣之间是一种平等关系, 但是发展到明清时期君臣之间却变成主奴关系,体现的是君主专制不断强化,B选项符合题意;材料强调的是君权和相权之间的关系,并未涉及中央和地方之间的关系,A选项排除;内阁是在明成祖朱棣时期正式形成的,与材料无关, C选项排除;明太祖朱元璋时期丞相制度就已经被废除,排除D。

【课堂练习】

2.明万历十五年,顾宪成等人奏疏忤旨,神宗要求内阁拟票重罚。内阁首辅申时行等只拟罚俸,神宗震怒,令还改票来!”申时行只得遵旨。这说明,明代内阁大学士( )

A.仅作为侍从顾问,不参决政事 B .万历年间开始参与军国大事决策

C.按照皇帝的传谕来票拟和批红 D .掌握票拟权力,但仍需服从君权

知识点:内阁制度 [答案] D

[详解]从材料“内阁首辅申时行等只拟罚傣”“申时行只得遵旨”中可以看出,明朝内阁拥有票拟的权力,但必须服从皇权,故D项正确;材料没有涉及到内阁是否参与决策政事,故A项排除;内阁没有决策权,且“开始”一说也无从证实,故B项错误;批红权主要是皇帝掌握的,故C项错误。

【课堂练习】

(二)宦官专权

(1)原因

利用宦官牵制内阁;宦官更容易得到皇帝信任。

(2)表现

①司礼监获得了协助甚至代理皇帝批红的权力;②负责提督东厂,控制锦衣卫,对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

(3)实质

宦官无法制约皇权,必须依附于皇权,实质是专制皇权的强化。

“司礼监、内阁大学士,内外相维”

(4)影响:政治日益黑暗,社会矛盾加剧

魏忠贤

宦官权势达到极点,作威作福,党羽遍全国,自称九千岁,任意诛杀异己,忠良遇害者甚多。后明思宗治其十大罪,自知时日无多,自缢而亡。

废除宰相

设立内阁

宦官专权

皇权强化

危机:官僚机构对皇权的调节能力削弱,易导致政治黑暗,封建制度走向衰落。

强化:君主专制空前加强,促进了统一多民族国家的发展,为社会经济发展和提供了保障。

【课堂小结】

明朝政治制度的变化

(一)官方:郑和下西洋(1405—1433)

1、概况:15世纪前期;七次;亚非30多个,远达到非洲。

2、特点:

3、目的:

耀兵异域,示中国富强

(宣扬国威)

郑和航海路线图

政治目的大于经济目的

材料:(郑和下西洋)航线之长、航程之远、持续时间之久,在当时世界上无人可以与之比肩……他的船队规模之大,船舶之巨,航海技术之精良,在当时世界上是无出其右。

— 樊树志《国史十六讲》

时间长、规模大、

范围广、领先世界。

(一)官方:郑和下西洋(1405—1433)

4、影响

积极:

(1)规模空前,领先世界,增进了中外友好往来,扩大明朝在海外的政治影响。

消极:

(2)财政负担,未能持续。

材料:郑和的出海确实是种奢侈的冒险,除了声势浩荡并带回奇谈异闻外,几乎没有产生什么商业利益。士大夫强烈反对,甚至在史书中也只是轻轻一笔带过而已。

——费正清《中国:传统与变迁》

朝贡贸易:是古代王朝与周边藩属国政治经济联系的一种重要方式,其特点往往是“厚往薄来、倍偿其价”,政治目的大于经济目的,主要是为了宣扬国威,满足统治者对奇珍异宝的需求。

(二)民间:海禁政策

材料1:寸板不许下海,罢太仓黄渡市舶司……以倭寇仍不稍敛足迹,又下令禁濒海民私通海外诸国。

—《明太祖实录》

1、含义:人民不得擅自出海与外国互市,对外贸易只能在官方主持下进行。

2、原因:

(1)政治:对日本经济封锁,打击倭寇

(2)经济:自给自足的自然经济处于主

导地位。

(3)思想:传统儒家思想保守落后,海

洋观念意识淡薄。

3、影响:

正常贸易被中止,走私贸易盛行,在一定程度上加剧了东南沿海的倭患。

材料2:嘉靖三十一年(1552年),漳、泉海贼勾引倭奴万余人,驾舟千余艘,自浙江舟山、象山等处登陆,流劫台、温、宁、绍间,攻陷城塞,杀掳居民无数。

——《明世宗实录》

(三)海防危机

1、倭寇”威胁

措施:戚继光、俞大猷抗倭

结果:重创倭寇,东南沿海形势稳定下来;放松对私人海外贸易的限制。

(隆庆开关—1567年)

2、欧洲殖民者入侵

(1)16世纪中期,葡萄牙获得在澳门的租住权。

(2)荷兰和西班牙,分别占据台湾岛的南部和北部。

(3)明末,西班牙被荷兰击败,退出台湾。

戚继光平倭形势图

▲澳门大三巴牌坊

▲热兰遮城

就基本层面,宋元以前中华民族是以一种较为开放的心态与海洋打交道的。只是到了元末明初之后,随着国家海洋方面的安全问题日益凸显,甚至成为成为统治政权的隐患时,原本日渐开放的海洋观念意识才开始转向。

——吴珊珊、李永昌《中国古代海洋观的特点与反思》

态度:宋元——主动开放

明朝——逐步自封——闭关锁国

目的:宋元——海外贸易,获取商业利润

明朝——宣示国威,巩固宗藩关系

影响:宋元——外贸税成为政府主要税源

明朝——贡赐贸易消耗了国家实力

探究:明朝经略海疆的观念与宋元相比有什么变化?

(一)内陆边疆

明朝形势图1433

结合教材归纳:

明朝是如何处理东北、北部、和西南方向少数民族地区的?

地区 措施 特点

蒙古

西藏 东北 有战有和、修长城、和议、册封、互市

封授;设立行都指挥司等机构;委任上层

设立奴儿干都司;封授女真部落首领官号

威德兼施、

以夷治夷、

因俗而治

重北轻南。

影响:

(1)维护了边疆地区的稳定,促进了民族交融;

(2)对于统一多民族国家版图的奠定发挥了积极作用。

(二)明清易代

1.原因:政治腐败与社会动荡

明代中后期

政治腐败

社会动荡

(1)皇帝多是沉迷享乐,疏于朝政

(2)皇室内部钩心斗角,纷争不已

(3)大臣们结党营私,争权夺利

(1)法纪松弛,各级官吏贪赃枉法,对

民众百般盘剥

(2)土地兼并严重,大量农民流离失所

导致

1616

努尔哈赤

统一女真

建立大金

1636

1644

1644

皇太极称帝,

改国号为“大清”

李自成攻占北京

崇祯帝自缢,明亡。

多尔衮率军进入山海关,打败李自成,进占并迁都北京

(二)明清易代

1.历程:

1368年

明朝建立

元朝灭亡

14、15C

资本主义萌芽出现

15C末16C初

新航路开辟

14-17C

文艺复兴

宗教改革

1640年

英国爆发

资产阶级革命

1644年

明朝灭亡

清军入关

近代科学产生

强盛的明朝,暗藏着保守、专制落后的一面。

在政治上,君主专制空前加强,促进了统一多民族国家的发展,为社会经济发展和提供了保障,但也导致宦官专权严重,政治黑暗。

在外交上,在短暂的郑和下西洋之后坚持海禁政策,丧失与西方殖民者争夺市场的机遇。

整个世界向近代转型的大趋势下,明朝内部潜藏着种种危机,逐渐落后

综合研判世界发展大势,经济全球化是不可逆转的时代潮流。正是基于这样的判断,我在中共十九大报告中强调,中国坚持对外开放的基本国策,坚持打开国门搞建设。我要明确告诉大家,中国开放的大门不会关闭,只会越开越大。

——习近平2018博鳌亚洲论坛

从明朝建立到清军入关

一、政治制度之变

二、对外关系之变

三、边疆形势之变

(一)废丞相设内阁

(一)官方:郑和下西洋(时间、概况、评价)

(二)民间:海禁政策

(三)海防危机

(一)内陆边疆

(二)宦官专权

强化了君主专制

(1)积极

(2)消极

(二)明清易代

1、倭寇”威胁

2、欧洲殖民者入侵

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进