第2课 诸侯纷争与变法运动 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第2课 诸侯纷争与变法运动 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-26 15:56:37 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

诸侯纷争与变法运动

第2课

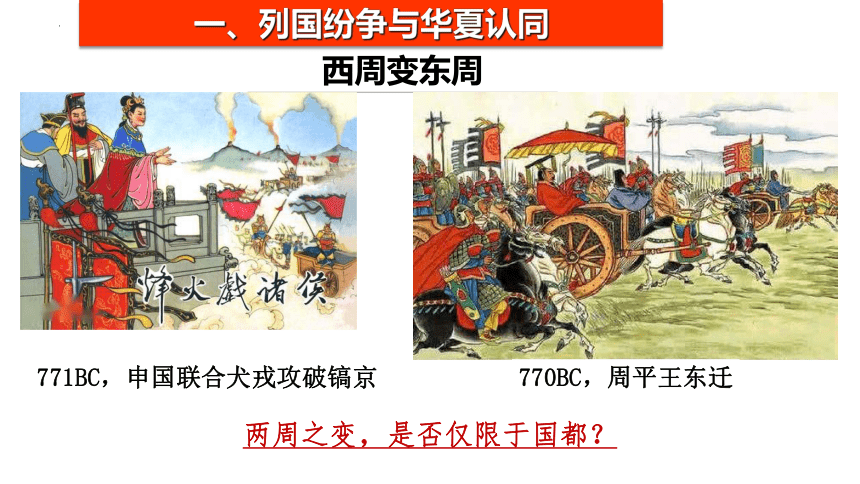

771BC,申国联合犬戎攻破镐京

770BC,周平王东迁

西周变东周

两周之变,是否仅限于国都?

一、列国纷争与华夏认同

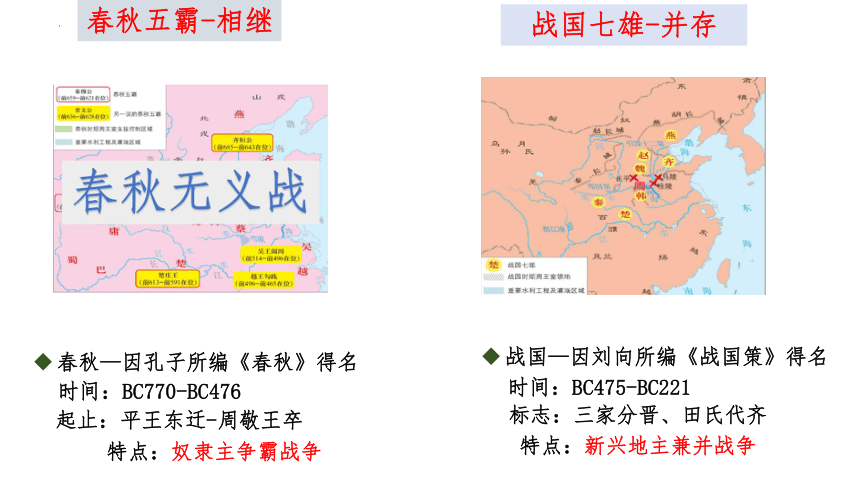

时间:BC770-BC476

春秋—因孔子所编《春秋》得名

起止:平王东迁-周敬王卒

春秋五霸-相继

特点:奴隶主争霸战争

时间:BC475-BC221

战国七雄-并存

标志:三家分晋、田氏代齐

特点:新兴地主兼并战争

战国—因刘向所编《战国策》得名

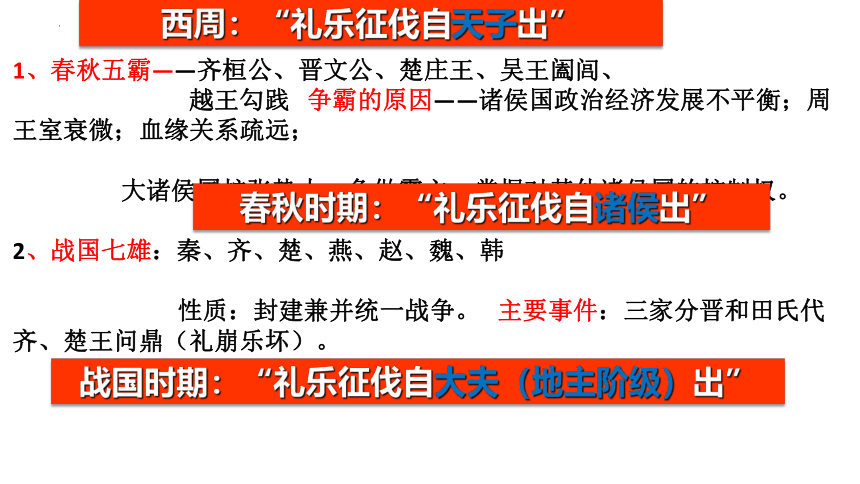

1、春秋五霸——齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、

越王勾践 争霸的原因——诸侯国政治经济发展不平衡;周王室衰微;血缘关系疏远;

大诸侯国扩张势力,争做霸主,掌握对其他诸侯国的控制权。

2、战国七雄:秦、齐、楚、燕、赵、魏、韩

性质:封建兼并统一战争。 主要事件:三家分晋和田氏代齐、楚王问鼎(礼崩乐坏)。

西周:“礼乐征伐自天子出”

春秋时期:“礼乐征伐自诸侯出”

战国时期:“礼乐征伐自大夫(地主阶级)出”

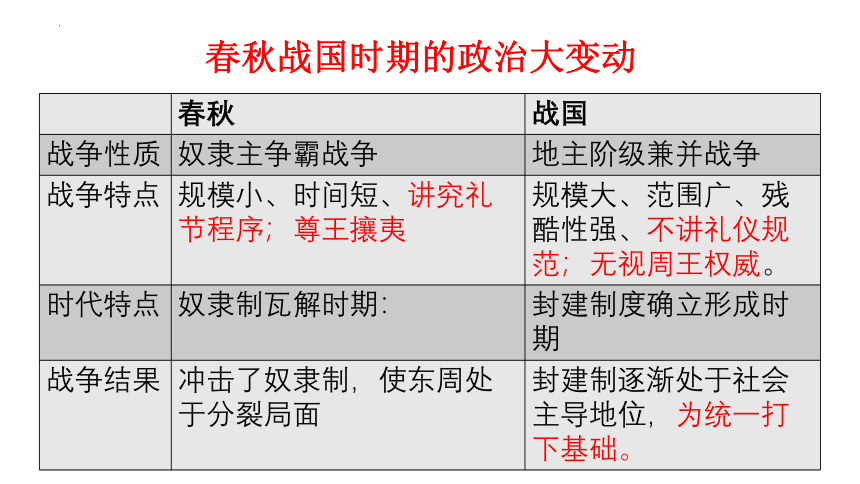

春秋 战国

战争性质 奴隶主争霸战争 地主阶级兼并战争

战争特点 规模小、时间短、讲究礼节程序;尊王攘夷 规模大、范围广、残酷性强、不讲礼仪规范;无视周王权威。

时代特点 奴隶制瓦解时期: 封建制度确立形成时期

战争结果 冲击了奴隶制,使东周处于分裂局面 封建制逐渐处于社会主导地位,为统一打下基础。

春秋战国时期的政治大变动

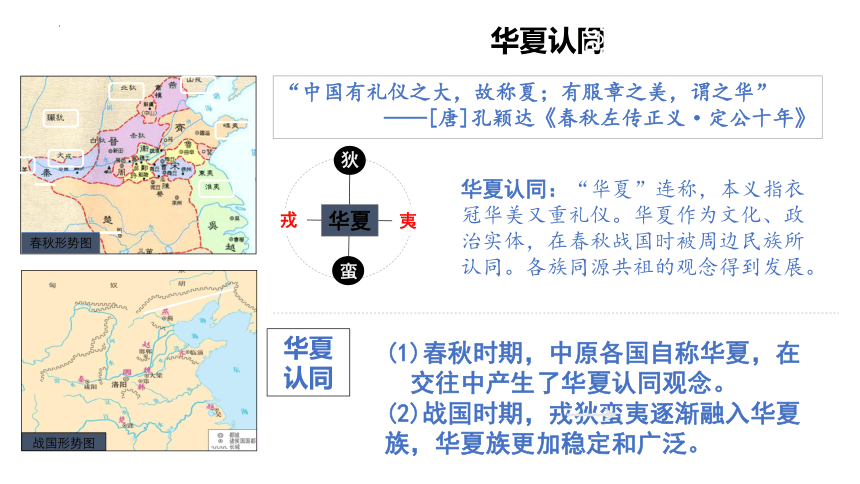

华夏认同

华夏

狄

蛮

戎

夷

(1)春秋时期,中原各国自称华夏,在

交往中产生了华夏认同观念。

(2)战国时期,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,华夏族更加稳定和广泛。

华夏认同

春秋形势图

“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华”

——[唐]孔颖达《春秋左传正义·定公十年》

战国形势图

华夏认同:“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展。

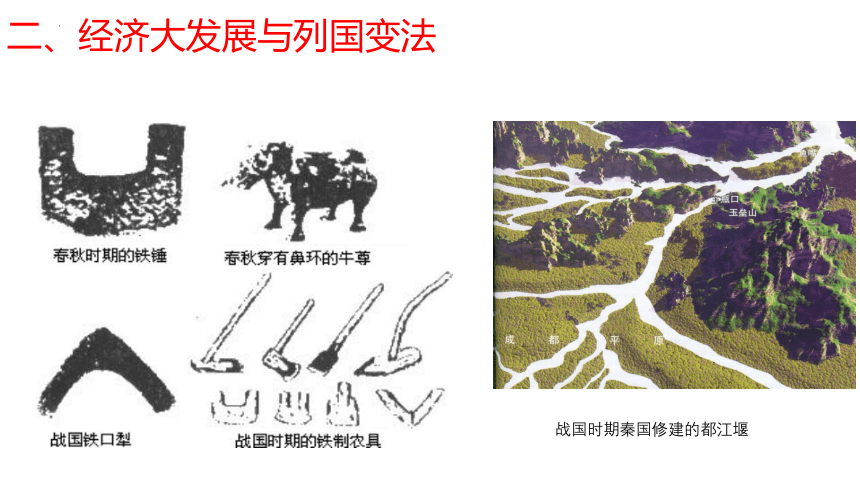

二、经济大发展与列国变法

战国时期秦国修建的都江堰

1、春秋战国:经济发展-----(1)农业——春秋战国时期,铁制农具开始使用,牛耕使用,

生产力得到提高;水利兴修:都江堰、郑国渠、芍陂

等提高了农业生产率,精耕细作农业开始。(2)手工业——冶铁技术,分工更细。(3)商业——从“工商食官”(商周时期)到春秋战国私人

经营,商业得到发展,出现商业中心和大商人。

战国后期,开始重农抑商商鞅变法政策,商业发

展受到限制。

问题探究战国时期,新兴的地主阶级在许多诸侯国掌握政权。他们为了打击奴隶主贵族势力,发展封建政治和经济,巩固新生政权,增强竞争实力,纷纷开展变法运动。如李悝在魏国推行变法,按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位;主张“尽地力之教”,发展生产;颁布《法经》。吴起在楚国实行变法,“明法审令,捐(舍弃)不急之官”。秦国商鞅变法,规定:“民有二男以上不分异者,倍其赋。有军功者,各以率受上爵。”结合时代背景与变法措施,分析各国纷纷开展变法运动的原因(经济、政治、思想);其效果如何?各国变法1、变法的背景——

(1)铁犁牛耕,封建小农经济兴起;

(2)百家争鸣中法家思想被重用;

(3)战国时期兼并战争剧烈; (4)各诸侯为了富国强兵,建立起地主阶

级的君主专制中央集权国家。

(1)主要代表:秦国商鞅变法

时间 开始于公元前356后

目的 富国强兵

内容 经济:重农抑商,奖励耕织;土地私有制;

政治;奖励军功,二十等爵制(军功爵制),取消世卿世禄制;推行县制,加强中央集权

思想:燔诗书,明法令,什伍连坐法;轻罪重罚;

社会:推行小家庭;

结果 商鞅虽死,秦法未亡

评价 顺应了历史潮流;战国时期持续时间最长、最全面、最彻底的一次变法;使秦国富国强兵,为秦朝统一中国奠定基础

秦王扫六合,虎视何雄哉!

挥剑决浮云,诸侯尽西来。

——李白

三、思想:百家争鸣

在这个时期,社会发生了急剧的变化,历史由分裂走向统一,针对社会的急剧变化,各学派热烈争辩,著书立说,阐述各自的思想和政治主张,广收门徒,高谈阔论,互相诘难又互相吸收,于是出现了思想领域里“百家争鸣”的局面。

社会大变革

井田制崩溃,社会经济的发展,

争霸兼并战争,变法运动

周朝的核心价值观礼乐制度

旧的贵族体系被打破,新兴士阶层的崛起

道家:老子、庄子

儒家:孔子、孟子、荀子

春秋战国

礼崩乐坏

社会动荡

力图重构

价值体系

百家争鸣

墨家:墨子

法家:韩非子

阴阳家:邹衍

兵家:孙武、孙膑

礼乐制度,天下归序!

一批思想家各自提出对治国、社会和自然的主张,目的重建社会价值体系,维护社会秩序,国家长治久安。

奠定了中国传统文化的基础,并对中华民族精神的塑造产生了很大的影响。

九流:儒家、道家、墨家、法家、名家、杂家、农家、纵横家、阴阳家。十家:九流以外加上小说家。 ——西汉·刘歆《艺文志》

天下一致而百虑,同归而殊途。

探究:百家争鸣的意义:

1、奠定了中国传统文化体系的基础:

在“百家争鸣”的过程中,各家学派互相诘难、批驳,又彼此吸收、融合,形成中国的传统文化体系,它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神。其中

儒家:

道家:

法家:

思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则

学说构成了2000多年传统思想的哲学基础

思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

2、“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和日后社会的发展,起了巨大的推动作用。

学派 代表 主 张

儒家 孔子

孟子

荀子

道家 老子

庄子

法家 韩非

墨家 墨子

“仁”、“以德治民”、“礼”、“有教无类”

“仁政”、“民贵君轻”、“性本善”

“仁义”、“王道”、“君舟民水”、“性恶论”

“道”是世界的根本、朴素的辨证法思想、无为而治

宣传天道与自然无为,提出“齐物论”

兼爱、非攻、尚贤、节俭

发展;改革;加强君主集权”大一统“;以法治国

阅读书本,归纳这些思想家的主张,适应时代潮流的主张是?

课堂小结

诸侯纷争与变法运动

小农经济、工商业

本课小结

变法改革

春秋五霸

战国七雄

华夏认同

孔子与老子

百家争鸣

列国纷争与华夏认同

经济发展与变法运动

社会变革与百家争鸣

1.齐国曾提出“尊王攘夷”的口号,帮助燕国挫败北戎的进攻,帮助卫国挫败狄人的进攻,又联合诸多诸侯国讨伐楚国。这些现象出现在( )A.西周初年 B.西周末年 C.春秋时期 D.战国时期

答案:C

2.据《史记·货殖列传》记载,春秋战国时期,在赵国邯郸以冶铁成业的郭纵、以煮盐起家的猗顿,在秦国继承家业以开采丹砂矿的寡妇清都成为很有名的手工业主。由此可见这一时期( )A.手工业得到发展 B.秦国和赵国的手工业最为发达C.工商业已占据了主导地位 D.政府重视手工业和商业的发展

答案:A

3.战国时期,各诸侯国掀起了变法的热潮。这一时期的变法主要适应了( )A.封建地主阶级的需要 B.法家推崇者的需要 C.新兴农民阶级的需要 D.宗法贵族们的需要

答案:A

4.商鞅变法遭到了秦国贵族的坚决抵制。下列言论最有可能出自他们之口的是( )A.“治世不一道,便国不法古”B.“利不百,不变法;功不十,不易器”C.“秦妇人婴儿,皆言商君之法”D.“政必改革,礼岂因循

答案:B

5.战国时期,商鞅在变法中推行军功爵制,为广大下层社会成员跻身政治提供了机会。但商鞅变法使许多人在日常生活中惴惴不安,主要是因为这些人( )A.不愿参加作战 B.怕被同罪连坐C.不能经商致富 D.反对移风易俗

答案:B

6.商鞅在变法法令中规定:“民有二男以上不分异者,倍其赋。”以国家法令的形式把小家庭固定化,主要是为了( )A.顺应时代发展潮流 B.增加政府的赋税收入C.稳定农村社会秩序 D.显示政府的变法决心

答案:B

7.春秋时代,官学瓦解,学术文化下移,使民间逐渐兴起私人教育。对私学发展起到直接促进作用的阶层是( )A.诸侯 B.卿 C.大夫 D.士

答案:D

8.战国时期,某派别“对儒家积极入世的思想提出了强烈的批评”,“认为把时间和精力放在那些无法解决的问题上是没有意义的”。下列属于该派别主张的是( )A.“仁者爱人” B.“人之性善”C.“无为而治” D.“兼爱非攻”

答案:C

9、“力多则人朝,力寡则朝于人,故明君务力。”提出上述观点的先秦学派是( )A.道家 B.儒家 C.法家 D.墨家

答案:C

10、商鞅在变法中推行“为田开阡陌封疆”,该举措对生产关系的变革产生的深远影响是( )A.促进了封建剥削方式的产生 B.使小农经济成为主要的经济模式C.使小农成为国家赋税的主要来源 D.以法律的形式确认了土地私有制

答案:D

11、阅读材料,完成下列要求。材料 公元前514年,吴王阖闾夺得政权以后,很快就在中原各国改革的影响下,进行了有限的改革:一是整顿经济。任用从楚国逃至吴国的伍子胥为客卿,把楚国相对先进的技术传于吴,“立城郭,设守备,实仓廪,治兵库”。动员垦荒,大兴农桑,修筑水利。二是整顿军队。重用军事家孙武,对军队进行了严格训练,主张“合之以文,齐之以武”,强调教育与法纪相结合的治军之道。——摘编自晁福林《中国古代史》(1)根据材料,概括指出吴王阖闾推行改革的目的。(2)根据材料,分析指出吴王阖闾的改革举措所反映的时代特征。

参考答案:(1)富国强兵。

(2)国家处于分裂状态; 诸侯争霸; 社会经济发展。

12、阅读材料,完成下列要求。材料一 凡人主之所以劝民者,官爵也。国之所以兴者,农战也。……以刑去刑,国治。以刑致刑,国乱。故曰:行刑重轻,刑去事成,国强。重重而轻轻,刑至事生,国削。——《商君书》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出商鞅的强国理念及实践效果。

参考答案:(1)理念:农战兴国(奖励耕战);轻罪重罚(严刑峻法)。

效果:秦国国力增强,为统一全国奠定了基础。

材料二 商鞅是历史上提出和实践“法无等级”的第一人。商鞅提出“法无等级,法不阿贵”,“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法”。他为了让民众都懂法、信法,出奇招,“南门徙木”,重金买“信”。——摘编自鲁力《商鞅变法全传》

(2)根据材料二,分析商鞅变法成效显著的原因。

原因:取信于民;法无等级(法不阿贵)。

诸侯纷争与变法运动

第2课

771BC,申国联合犬戎攻破镐京

770BC,周平王东迁

西周变东周

两周之变,是否仅限于国都?

一、列国纷争与华夏认同

时间:BC770-BC476

春秋—因孔子所编《春秋》得名

起止:平王东迁-周敬王卒

春秋五霸-相继

特点:奴隶主争霸战争

时间:BC475-BC221

战国七雄-并存

标志:三家分晋、田氏代齐

特点:新兴地主兼并战争

战国—因刘向所编《战国策》得名

1、春秋五霸——齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、

越王勾践 争霸的原因——诸侯国政治经济发展不平衡;周王室衰微;血缘关系疏远;

大诸侯国扩张势力,争做霸主,掌握对其他诸侯国的控制权。

2、战国七雄:秦、齐、楚、燕、赵、魏、韩

性质:封建兼并统一战争。 主要事件:三家分晋和田氏代齐、楚王问鼎(礼崩乐坏)。

西周:“礼乐征伐自天子出”

春秋时期:“礼乐征伐自诸侯出”

战国时期:“礼乐征伐自大夫(地主阶级)出”

春秋 战国

战争性质 奴隶主争霸战争 地主阶级兼并战争

战争特点 规模小、时间短、讲究礼节程序;尊王攘夷 规模大、范围广、残酷性强、不讲礼仪规范;无视周王权威。

时代特点 奴隶制瓦解时期: 封建制度确立形成时期

战争结果 冲击了奴隶制,使东周处于分裂局面 封建制逐渐处于社会主导地位,为统一打下基础。

春秋战国时期的政治大变动

华夏认同

华夏

狄

蛮

戎

夷

(1)春秋时期,中原各国自称华夏,在

交往中产生了华夏认同观念。

(2)战国时期,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,华夏族更加稳定和广泛。

华夏认同

春秋形势图

“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华”

——[唐]孔颖达《春秋左传正义·定公十年》

战国形势图

华夏认同:“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展。

二、经济大发展与列国变法

战国时期秦国修建的都江堰

1、春秋战国:经济发展-----(1)农业——春秋战国时期,铁制农具开始使用,牛耕使用,

生产力得到提高;水利兴修:都江堰、郑国渠、芍陂

等提高了农业生产率,精耕细作农业开始。(2)手工业——冶铁技术,分工更细。(3)商业——从“工商食官”(商周时期)到春秋战国私人

经营,商业得到发展,出现商业中心和大商人。

战国后期,开始重农抑商商鞅变法政策,商业发

展受到限制。

问题探究战国时期,新兴的地主阶级在许多诸侯国掌握政权。他们为了打击奴隶主贵族势力,发展封建政治和经济,巩固新生政权,增强竞争实力,纷纷开展变法运动。如李悝在魏国推行变法,按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位;主张“尽地力之教”,发展生产;颁布《法经》。吴起在楚国实行变法,“明法审令,捐(舍弃)不急之官”。秦国商鞅变法,规定:“民有二男以上不分异者,倍其赋。有军功者,各以率受上爵。”结合时代背景与变法措施,分析各国纷纷开展变法运动的原因(经济、政治、思想);其效果如何?各国变法1、变法的背景——

(1)铁犁牛耕,封建小农经济兴起;

(2)百家争鸣中法家思想被重用;

(3)战国时期兼并战争剧烈; (4)各诸侯为了富国强兵,建立起地主阶

级的君主专制中央集权国家。

(1)主要代表:秦国商鞅变法

时间 开始于公元前356后

目的 富国强兵

内容 经济:重农抑商,奖励耕织;土地私有制;

政治;奖励军功,二十等爵制(军功爵制),取消世卿世禄制;推行县制,加强中央集权

思想:燔诗书,明法令,什伍连坐法;轻罪重罚;

社会:推行小家庭;

结果 商鞅虽死,秦法未亡

评价 顺应了历史潮流;战国时期持续时间最长、最全面、最彻底的一次变法;使秦国富国强兵,为秦朝统一中国奠定基础

秦王扫六合,虎视何雄哉!

挥剑决浮云,诸侯尽西来。

——李白

三、思想:百家争鸣

在这个时期,社会发生了急剧的变化,历史由分裂走向统一,针对社会的急剧变化,各学派热烈争辩,著书立说,阐述各自的思想和政治主张,广收门徒,高谈阔论,互相诘难又互相吸收,于是出现了思想领域里“百家争鸣”的局面。

社会大变革

井田制崩溃,社会经济的发展,

争霸兼并战争,变法运动

周朝的核心价值观礼乐制度

旧的贵族体系被打破,新兴士阶层的崛起

道家:老子、庄子

儒家:孔子、孟子、荀子

春秋战国

礼崩乐坏

社会动荡

力图重构

价值体系

百家争鸣

墨家:墨子

法家:韩非子

阴阳家:邹衍

兵家:孙武、孙膑

礼乐制度,天下归序!

一批思想家各自提出对治国、社会和自然的主张,目的重建社会价值体系,维护社会秩序,国家长治久安。

奠定了中国传统文化的基础,并对中华民族精神的塑造产生了很大的影响。

九流:儒家、道家、墨家、法家、名家、杂家、农家、纵横家、阴阳家。十家:九流以外加上小说家。 ——西汉·刘歆《艺文志》

天下一致而百虑,同归而殊途。

探究:百家争鸣的意义:

1、奠定了中国传统文化体系的基础:

在“百家争鸣”的过程中,各家学派互相诘难、批驳,又彼此吸收、融合,形成中国的传统文化体系,它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神。其中

儒家:

道家:

法家:

思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则

学说构成了2000多年传统思想的哲学基础

思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

2、“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对当时和日后社会的发展,起了巨大的推动作用。

学派 代表 主 张

儒家 孔子

孟子

荀子

道家 老子

庄子

法家 韩非

墨家 墨子

“仁”、“以德治民”、“礼”、“有教无类”

“仁政”、“民贵君轻”、“性本善”

“仁义”、“王道”、“君舟民水”、“性恶论”

“道”是世界的根本、朴素的辨证法思想、无为而治

宣传天道与自然无为,提出“齐物论”

兼爱、非攻、尚贤、节俭

发展;改革;加强君主集权”大一统“;以法治国

阅读书本,归纳这些思想家的主张,适应时代潮流的主张是?

课堂小结

诸侯纷争与变法运动

小农经济、工商业

本课小结

变法改革

春秋五霸

战国七雄

华夏认同

孔子与老子

百家争鸣

列国纷争与华夏认同

经济发展与变法运动

社会变革与百家争鸣

1.齐国曾提出“尊王攘夷”的口号,帮助燕国挫败北戎的进攻,帮助卫国挫败狄人的进攻,又联合诸多诸侯国讨伐楚国。这些现象出现在( )A.西周初年 B.西周末年 C.春秋时期 D.战国时期

答案:C

2.据《史记·货殖列传》记载,春秋战国时期,在赵国邯郸以冶铁成业的郭纵、以煮盐起家的猗顿,在秦国继承家业以开采丹砂矿的寡妇清都成为很有名的手工业主。由此可见这一时期( )A.手工业得到发展 B.秦国和赵国的手工业最为发达C.工商业已占据了主导地位 D.政府重视手工业和商业的发展

答案:A

3.战国时期,各诸侯国掀起了变法的热潮。这一时期的变法主要适应了( )A.封建地主阶级的需要 B.法家推崇者的需要 C.新兴农民阶级的需要 D.宗法贵族们的需要

答案:A

4.商鞅变法遭到了秦国贵族的坚决抵制。下列言论最有可能出自他们之口的是( )A.“治世不一道,便国不法古”B.“利不百,不变法;功不十,不易器”C.“秦妇人婴儿,皆言商君之法”D.“政必改革,礼岂因循

答案:B

5.战国时期,商鞅在变法中推行军功爵制,为广大下层社会成员跻身政治提供了机会。但商鞅变法使许多人在日常生活中惴惴不安,主要是因为这些人( )A.不愿参加作战 B.怕被同罪连坐C.不能经商致富 D.反对移风易俗

答案:B

6.商鞅在变法法令中规定:“民有二男以上不分异者,倍其赋。”以国家法令的形式把小家庭固定化,主要是为了( )A.顺应时代发展潮流 B.增加政府的赋税收入C.稳定农村社会秩序 D.显示政府的变法决心

答案:B

7.春秋时代,官学瓦解,学术文化下移,使民间逐渐兴起私人教育。对私学发展起到直接促进作用的阶层是( )A.诸侯 B.卿 C.大夫 D.士

答案:D

8.战国时期,某派别“对儒家积极入世的思想提出了强烈的批评”,“认为把时间和精力放在那些无法解决的问题上是没有意义的”。下列属于该派别主张的是( )A.“仁者爱人” B.“人之性善”C.“无为而治” D.“兼爱非攻”

答案:C

9、“力多则人朝,力寡则朝于人,故明君务力。”提出上述观点的先秦学派是( )A.道家 B.儒家 C.法家 D.墨家

答案:C

10、商鞅在变法中推行“为田开阡陌封疆”,该举措对生产关系的变革产生的深远影响是( )A.促进了封建剥削方式的产生 B.使小农经济成为主要的经济模式C.使小农成为国家赋税的主要来源 D.以法律的形式确认了土地私有制

答案:D

11、阅读材料,完成下列要求。材料 公元前514年,吴王阖闾夺得政权以后,很快就在中原各国改革的影响下,进行了有限的改革:一是整顿经济。任用从楚国逃至吴国的伍子胥为客卿,把楚国相对先进的技术传于吴,“立城郭,设守备,实仓廪,治兵库”。动员垦荒,大兴农桑,修筑水利。二是整顿军队。重用军事家孙武,对军队进行了严格训练,主张“合之以文,齐之以武”,强调教育与法纪相结合的治军之道。——摘编自晁福林《中国古代史》(1)根据材料,概括指出吴王阖闾推行改革的目的。(2)根据材料,分析指出吴王阖闾的改革举措所反映的时代特征。

参考答案:(1)富国强兵。

(2)国家处于分裂状态; 诸侯争霸; 社会经济发展。

12、阅读材料,完成下列要求。材料一 凡人主之所以劝民者,官爵也。国之所以兴者,农战也。……以刑去刑,国治。以刑致刑,国乱。故曰:行刑重轻,刑去事成,国强。重重而轻轻,刑至事生,国削。——《商君书》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出商鞅的强国理念及实践效果。

参考答案:(1)理念:农战兴国(奖励耕战);轻罪重罚(严刑峻法)。

效果:秦国国力增强,为统一全国奠定了基础。

材料二 商鞅是历史上提出和实践“法无等级”的第一人。商鞅提出“法无等级,法不阿贵”,“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法”。他为了让民众都懂法、信法,出奇招,“南门徙木”,重金买“信”。——摘编自鲁力《商鞅变法全传》

(2)根据材料二,分析商鞅变法成效显著的原因。

原因:取信于民;法无等级(法不阿贵)。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进