第1课 从食物采集到食物生产 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)选择性必修二经济与社会生活(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 从食物采集到食物生产 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)选择性必修二经济与社会生活(共35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 36.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-26 16:13:27 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

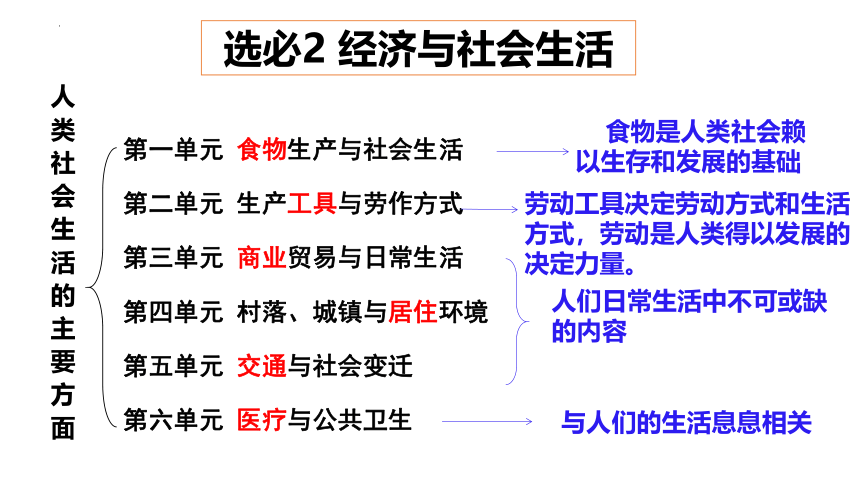

选必2 经济与社会生活

第一单元 食物生产与社会生活

第二单元 生产工具与劳作方式

第三单元 商业贸易与日常生活

第四单元 村落、城镇与居住环境

第五单元 交通与社会变迁

第六单元 医疗与公共卫生

人类社会生活的主要方面

食物是人类社会赖以生存和发展的基础

劳动工具决定劳动方式和生活方式,劳动是人类得以发展的决定力量。

人们日常生活中不可或缺的内容

与人们的生活息息相关

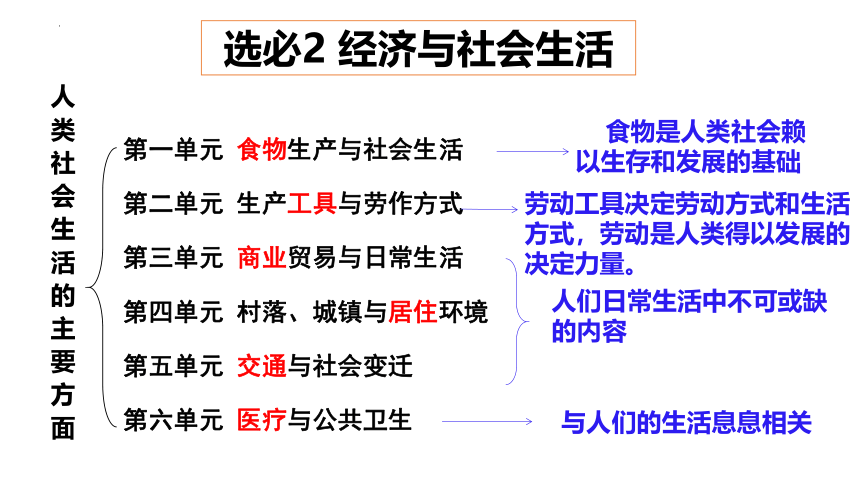

采集、渔猎

种植、畜牧

腌制、风干等

温室种植、

新型制冷设备

冷链物流

原始农业

传统农业

现代农业

农业文明

工业文明

单元知识线索

经济生活

社会生活

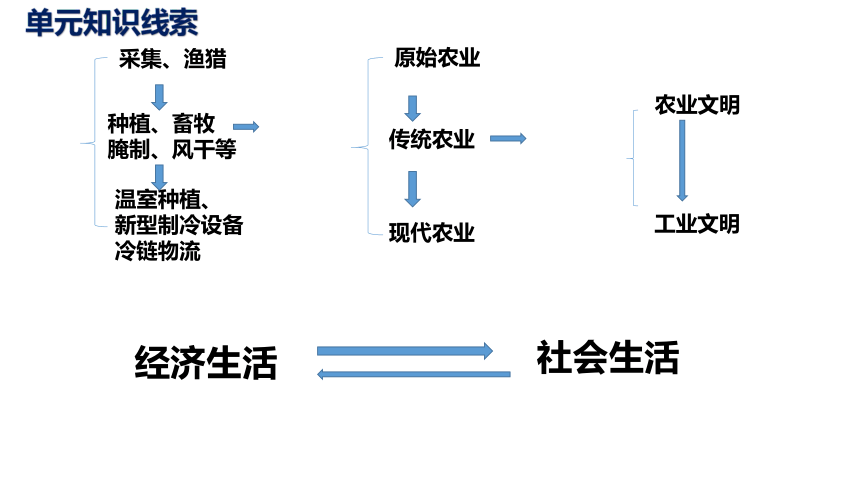

01030402第一课:从食物采集到食物生产第二课:新航路开辟后的食物物种交流第三课:现代食物的生产、储备与食品安全选择性必修二经济与社会生活:第一单元食物生产与社会生活③了解新航路开辟后食物物种交流及其历史影响新航路开辟促进世界各地联系,物种的世界性交流与传播对人类社会发展产生了极其重要的影响。④了解人类在食物生产、储备等方面的进步。食物生产、储备等新技术的应用与推广对人们的生活产生了一定影响古代农业和畜牧业的产生近代食物物种的世界性交流现代食物生产与食品安全②知道古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响农业革命在世界许多地方独立发生,形成各自不同的文明特征①知道人类由食物采集者向食物生产者演进的过程及意义人类社会第一次革命性变化,是人类走向农业文明的重要环节长沙市第十一中学 龚宇

第1课 从食物采集到食物生产

【课程标准】

1、知道人类由食物采集者向食物生产者演进的过程及意义;

2、知道古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响。

远古人类的生活想象图

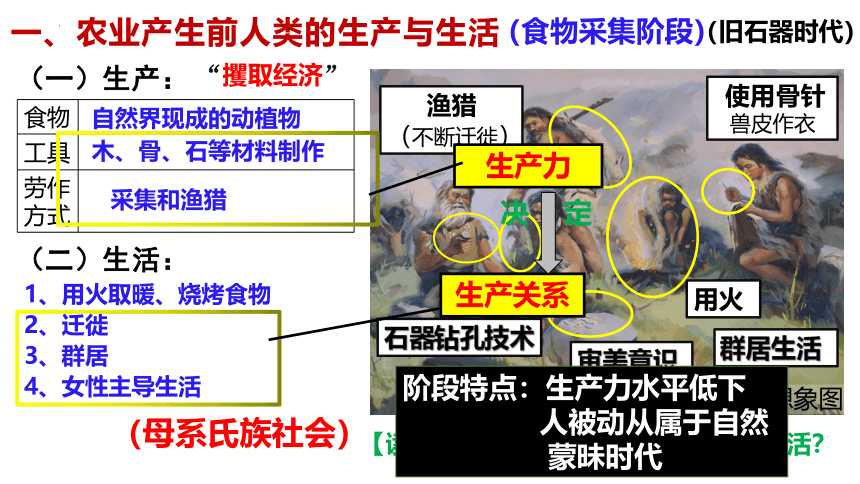

(一)生产:

【读图】远古人类是如何进行生产与生活?

(食物采集阶段)

食物

工具

劳作方式

(二)生活:

1、用火取暖、烧烤食物

2、迁徙

3、群居

4、女性主导生活

(母系氏族社会)

(旧石器时代)

自然界现成的动植物

木、骨、石等材料制作

采集和渔猎

一、农业产生前人类的生产与生活

渔猎

(不断迁徙)

使用骨针 兽皮作衣

用火

石器钻孔技术

审美意识

群居生活

生产力

生产关系

决 定

阶段特点:生产力水平低下

人被动从属于自然

蒙昧时代

“攫取经济”

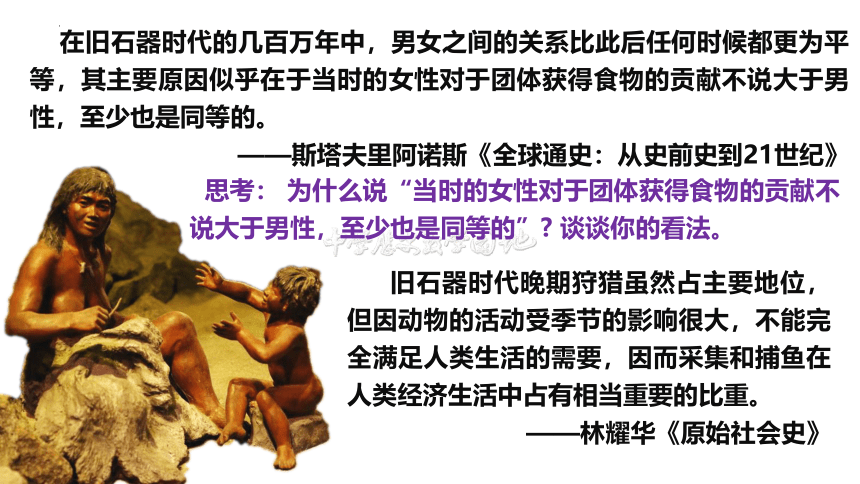

在旧石器时代的几百万年中,男女之间的关系比此后任何时候都更为平等,其主要原因似乎在于当时的女性对于团体获得食物的贡献不说大于男性,至少也是同等的。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

旧石器时代晚期狩猎虽然占主要地位,但因动物的活动受季节的影响很大,不能完全满足人类生活的需要,因而采集和捕鱼在人类经济生活中占有相当重要的比重。

——林耀华《原始社会史》

思考: 为什么说“当时的女性对于团体获得食物的贡献不说大于男性,至少也是同等的” 谈谈你的看法。

二、原始农业的产生

(1)

(2)

(3)

(3)

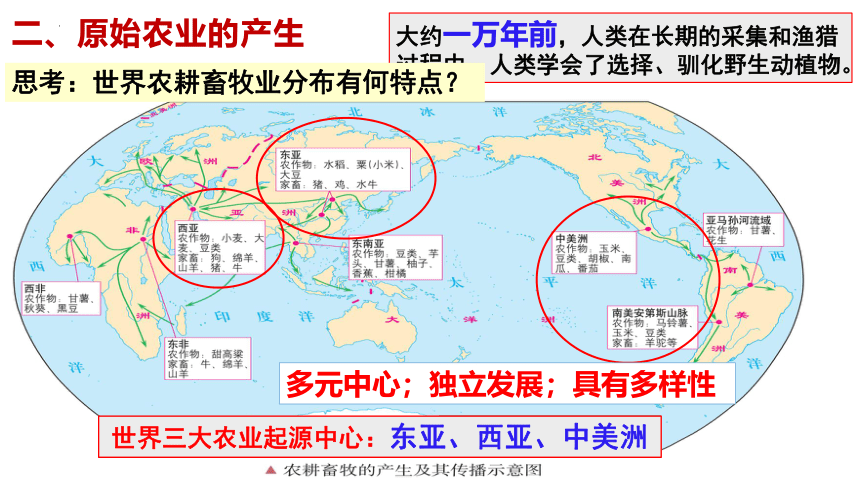

大约一万年前,人类在长期的采集和渔猎过程中,人类学会了选择、驯化野生动植物。

思考:世界农耕畜牧业分布有何特点?

多元中心;独立发展;具有多样性

世界三大农业起源中心:东亚、西亚、中美洲

原始农耕 原始畜牧业

东亚

西亚

中美洲

黄河中上游是粟的发源地

长江中下游最早种植水稻

7000年前,河姆渡居民已经饲养猪和狗

小亚细亚半岛南部 小麦、大麦原产地

9000年前饲养绵羊和山羊

玉米、甘薯

6000年前南美印第安人驯化了骆马

大汶口文化陶猪罐

新月沃地想象图

(一)概况:

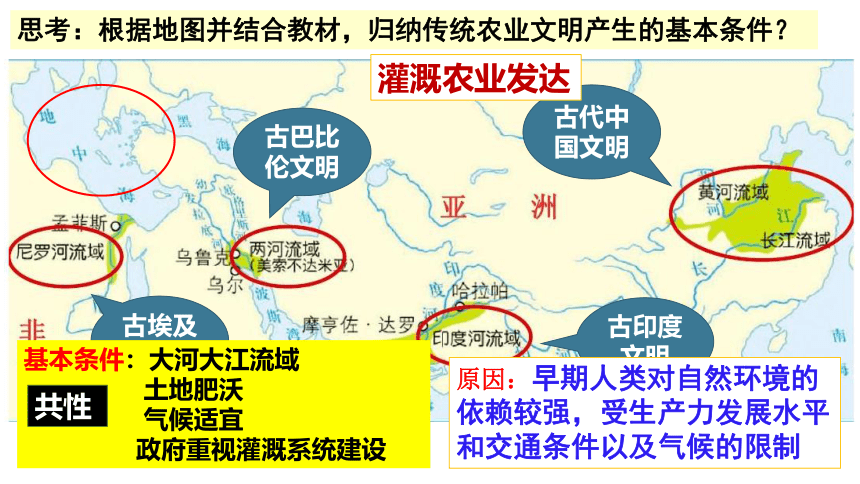

古埃及文明

古巴比伦文明

古印度文明

古代中国文明

灌溉农业发达

思考:根据地图并结合教材,归纳传统农业文明产生的基本条件?

基本条件:大河大江流域

土地肥沃

气候适宜

政府重视灌溉系统建设

原因:早期人类对自然环境的依赖较强,受生产力发展水平和交通条件以及气候的限制

共性

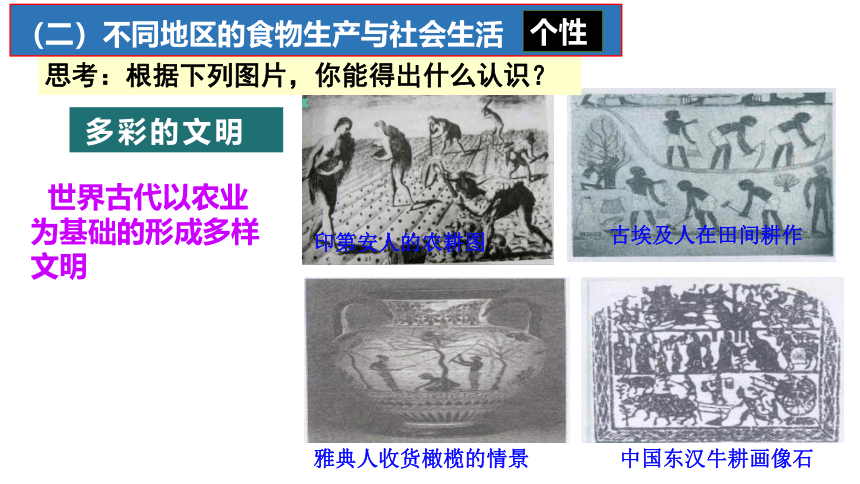

多彩的文明

古埃及人在田间耕作

雅典人收货橄榄的情景

中国东汉牛耕画像石

世界古代以农业为基础的形成多样文明

印第安人的农耕图

思考:根据下列图片,你能得出什么认识?

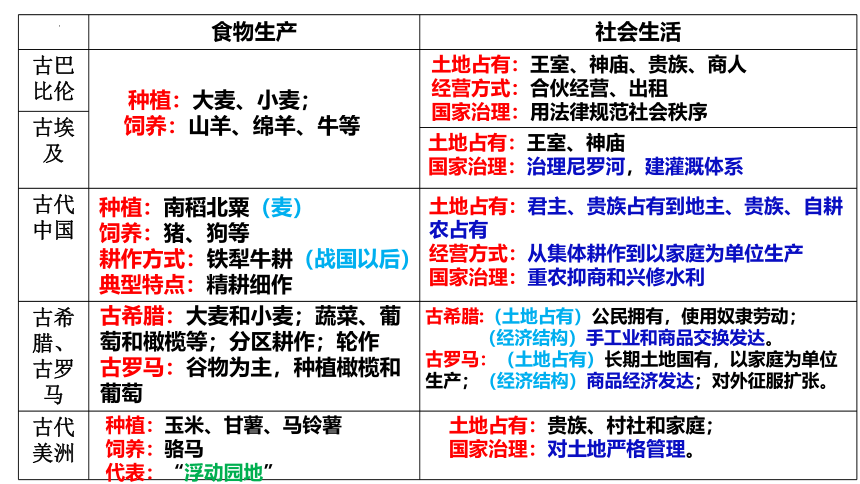

(二)不同地区的食物生产与社会生活

个性

食物生产 社会生活

古巴 比伦

古埃及

古代 中国

古希腊、古罗马

古代 美洲

种植:大麦、小麦;

饲养:山羊、绵羊、牛等

古希腊:大麦和小麦;蔬菜、葡萄和橄榄等;分区耕作;轮作

古罗马:谷物为主,种植橄榄和葡萄

种植:南稻北粟(麦)

饲养:猪、狗等

耕作方式:铁犁牛耕(战国以后)

典型特点:精耕细作

种植:玉米、甘薯、马铃薯

饲养:骆马

代表:“浮动园地”

土地占有:王室、神庙、贵族、商人

经营方式:合伙经营、出租

国家治理:用法律规范社会秩序

土地占有:王室、神庙

国家治理:治理尼罗河,建灌溉体系

土地占有:君主、贵族占有到地主、贵族、自耕农占有

经营方式:从集体耕作到以家庭为单位生产 国家治理:重农抑商和兴修水利

古希腊:(土地占有)公民拥有,使用奴隶劳动;

(经济结构)手工业和商品交换发达。

古罗马:(土地占有)长期土地国有,以家庭为单位生产;(经济结构)商品经济发达;对外征服扩张。

土地占有:贵族、村社和家庭;

国家治理:对土地严格管理。

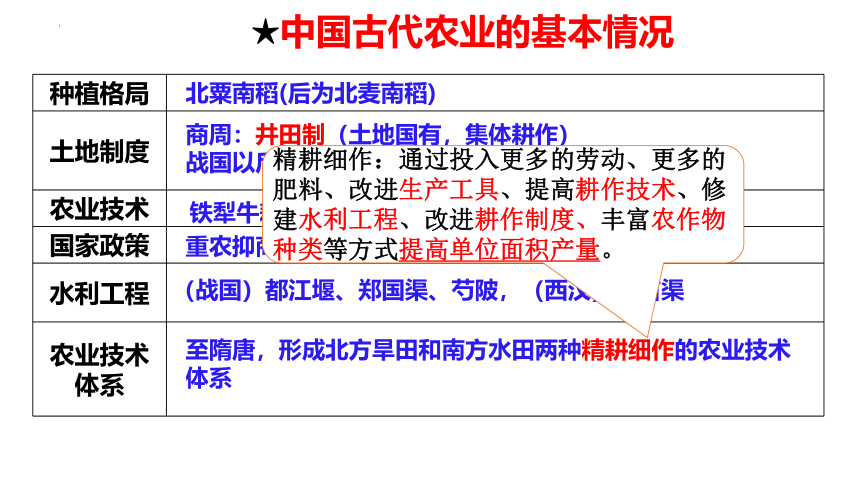

种植格局

土地制度

农业技术

国家政策

水利工程

农业技术体系

北粟南稻(后为北麦南稻)

商周:井田制(土地国有,集体耕作)

战国以后:小农经济

铁犁牛耕(战国以后)

重农抑商

(战国)都江堰、郑国渠、芍陂,(西汉)龙首渠

至隋唐,形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系

精耕细作:通过投入更多的劳动、更多的肥料、改进生产工具、提高耕作技术、修建水利工程、改进耕作制度、丰富农作物种类等方式提高单位面积产量。

★中国古代农业的基本情况

古代美洲的农业

浮动园地

印第安人培植了100多种植物,即与整个欧洲大陆所培植的植物一样多,这的确是一个非凡的成就。如今美国50%以上的农产品都来自印第安人驯化的各种作物。他们彻底培育了玉米,使它变得只有依靠人类才能生存,也是因为它稳定了人口的生存和繁衍。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料一 农业产生后才开始了社会生产,从此人类摆脱了完全依赖自然的被动局面,由消极地适应自然转向积极的改造自然,由自然的奴隶走向自然的主人。因而从某种意义上可以说,有了农业,才真正开始了人类社会的历史。

——尚定周、王有文《从采集、渔猎到农业生产的革命性变革——试论农业起源》

材料二 同样是1平方英里的土地,种植作物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。因此,当我们看到人类总人口在距今10000年至2000年的8000年中,从532万直线上升到13300万,即足足增加25倍时,也不会感到惊奇了。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

(1)农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命

①生活条件的改善:人类开始从食物采集者转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况。

②人口的增长:农业生产增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

思考:根据下列材料,归纳农业出现的意义?

材料三 有了原始农业,食物来源较前丰富了,生活较前有了保障,这样人们才有条件从事副业生产,如:家畜饲养、原始手工业等,……由于人们从事农业生产,在一定程度上要附着于土地,同时生活又较前有了保障,人们不必总是随着动、植物资源的变化而漂泊流徙,所以人们开始过着相对定居的生活。

——阎万英、尹英华《中国农业发展史》

材料四 原始音乐的产生与集体的生产活动有着密切的关系。原始人在集体劳动过程中发出的有节奏的呼喊声,便是最基本的声乐因素。

——王斯德《世界通史》(第一编)

①定居和聚落的形成(播种等待收获需要定居)

②一部分人开始专门从事手工业劳动(社会/劳动分工:手工业从农业中分离出来)

③原始音乐、文学和宗教的发展(精神生活)

(2)农业的出现促进了生活和生产方式的变化

材料五 在农业生产的基础上,人们开始对日月星辰的活动、对水土的特点、气候现象进行观察,积累经验,从而产生初步的天文地理和数学知识,把人类对客观世界的认识推到一个新的高度。

——吴于廑、齐世荣《世界史·古代史》(上卷)

材料六 原始农业和畜牧业产生以后,各项具体劳动,如动物的繁殖、饲养和农作物的播种、收割等,更是与气象变化息息相关,久而久之人们便形成了“季”和“年”的概念,在此基础上出现了原始的历法,即以物候定农时的自然历。

——王斯德《世界通史》(第一编)

(3)农业的出现推动了科学技术的发展

天文历法获得较快的发展;数学和其他相关学科也逐渐发展起来

材料七 除了自由民和奴隶的差别以外,又出现了富人和穷人的差别——随着新的分工”,社会又有了新的阶级划分……炸毁了为这种公社而实行的土地的共同耕作。耕地起初是暂时地,后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产的过渡,是逐渐进行的……

——【德】恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》

(4)农业的出现推动了生产关系的变化

①男女地位的变化:男子占据主导地位;女子逐渐退居从属地位。

②贫富分化的出现:生产力的发展,使产品有了剩余。氏族首领把一部分集体财物据为己己有,变成私有财产。氏族内部开始出现了贫富分化。

③阶级差别产生:在氏族社会中,有了自由民和奴隶的差别。

④国家的产生:为了调节阶级之间的利益冲突,需要有一个强制暴力机关,国家应运而生。

农业产生

男子开始在生产中占据主导地位

生产力发展

剩余产品出现

私有制产生

贫富分化

阶级产生

氏族首领

战俘

自由民

奴隶

奴隶主

国家产生

富人

穷人

调节冲突

农业是人类迈向文明的前提

农业是人类文明的摇篮

人与自然的关系

生活和生产

科学

技术

生产

关系

人类从食物采集者转变为食物生产者。人类食物供应增加,生存条件改善,人口加速增长。

从迁徙过渡到定居;

手工业发展;

原始音乐、文学和宗教产生。

天文、历法获得较快发展;数学和其他相关学科也逐渐发展起来。

私有制、阶级和国家出现

农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命

三、农业出现的影响

人被动从属于自然

人主动改造自然

★人与自然的关系变化:由依赖、适应自然到利用、改造自然,人类认识客观世界的能力提高,早期科学出现。

★食物结构的变化:除采集果实和猎取动物外,人类开始食用自己生产的食物;

★生产方式的变化:由采集狩猎变为农业生产;

★社会组织的变化:从迁徙过渡到定居,并逐渐形成聚落,早期城市产生;

★经济形态的变化:分工出现,一部分人专门从事手工业劳动;

★社会生活的变化:原始音乐、文学和宗教产生。

★生产关系的变化:私有制、阶级和国家出现。

第3页思考点:与食物采集者相比,食物生产者的生活发生了哪些变化?

各国历代统治阶级,他们深知土地乃自然财富之首,因此运用统治的权力,使用国家机器,控制并占有土地、甚至还控制了附属于土地上的生产者奴隶和农民。其手段就是运用法律形式确认其占有土地的所有权,并使这种占有合法化、永久化。与此同时,统治阶级为维持国家机器的运转,更有效地获取土地财富,把土地的占有和使用分别予以对待,即采取土地权属分离的原则:一部分人掌握土地的所有权,而另一部分人(主要是生产者)取得土地的使用权。

——王鸿龙、李亚妮《古代文明进程中土地法律渊源初探》

合作探究:播种离不开土地,请理解下面段落 ,结合课本内容,找出哪些国家可以找到这种演变轨迹?

1、古巴比伦王国:王室和神庙拥有许多土地。政府官员、贵族、商人等也拥有土地,他们合伙经营或将土地出租给佃户。

2、古埃及:主要由王室和神庙占有。

3、古代中国:商和西周时期,土地掌握在君主和各级贵族手中,农夫集体耕作。战国以后……往往以家庭为基本单位进行生产。

4、古希腊:只有公民才能拥有土地,农业生产中使用奴隶劳动的现象非常普遍。

5、古罗马:很长时期内实行土地国有。

6、阿兹特克人:除了贵族私有的部分外,还有村社的公有土地,每个家庭的主人可以获得一块份地并终身使用。

亚非

欧

美

Q1.上面两段材料农业起源的解释有何不同?

探究:农业革命发生的原因

材料一 古者,民茹草饮水,采树木之实,食蠃蛖之肉,时多疾病毒伤之害。于是神农乃始教民播种五谷,相土地宜燥湿肥高下;尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所辟就。 ——《淮南子·修务训》

材料二 古之人民,皆食禽兽肉。至于神农,人民众多,禽兽不足。于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作。 ——班固《白虎通义·号》

材料一认为因为人类茹草饮水,容易生病中毒,神农于是发明农业。

材料二认为由于人口增长,禽兽不足,神农于是发明农业。

Q2.结合所学,请谈谈你的看法。

①两种解释都有一定的道理,但不全面。解释差异的原因可能是作者生活的自然环境影响他的思考角度。

②两则材料都可以说明,神农氏所处的时代,是中国原始农业产生的时代。

第一派理论认为,农业是对人口增长和野生食物过度采集——例如猎物被捕杀殆尽和植物、幼虫以及软体动物的过度采集——造成的压力的反应。

压力论直接遭到另一派理论的反对。后者认为农牧业的兴起是富裕的结果。据他们说来,农业只是东南亚渔夫闲暇时抽空摆弄植物的意外结果。富裕论在解释一些主要地区农业兴起时颇有说服力,但却不能解释人类在生活富足时为什么要改变食物获得的方式而且愿意为此付出更多的劳动。

探究:为什么会出现农业?

人口的压力

富裕的结果

除了食物供给这个角度之外,我们还可以从政治、社会或宗教对于食物策略的影响这个角度来考虑问题。这样做是有意义的,毕竟,食物不仅仅只有营养。食物不仅维持人的生命,而且赋予人权力和威望。它可以象征身份和塑造秩序。

政治的力量

宗教崇拜也很可能是促进农业兴起的因素。耕种可能起源于祈祷丰产的仪式,灌溉可能起源于奠酒(一种奉献于精灵或神祇的液体),围场可能起源于对某一神圣植物的崇敬。犁土、播种、灌溉都含有深奥的意义。简而言之,在农作物被当成神灵的地方,农业本身就成为一种信仰活动。

农业的崇拜

气候不稳定造成的结果各地不一。例如,在农业中心地区的中东,气候变暖挤压了坚果类树木的生长环境,却有利于一些禾本科植物的生长。随着气候日益干燥炎热,大约在1.3万年前至1.1万年前,森林开始大幅消退。新的生存环境鼓励人们越来越依赖谷类植物获得食物,甚至促使人们寻找新的办法来增加可食用小麦的产量。熟悉植物生活习性的食物采集者越发悉心料理植物。农业成了一种保守的甚至是保护性的策略:为的就是在气候变化的影响下保持原有的食物资源和生活方式。

气候不稳定

在19世纪,有关农业起源最流行的理论是偶然论。随便翻开一本19世纪有关这个话题的书籍,赫然跃入眼帘的都是这样一种虚构的故事:一位原始的食物采集者,通常是一位女性,如何在看到种子意外落入沃土生根发芽后发现了农业。进化论之父查尔斯·达尔文(参见第25章)本人也持有类似的看法。

不期而至论

多重因素共同作用的结果

农业产生的原因:

生产力的提高

人口的增长

政治的力量

富裕的结果

农业的崇拜

气温的回升

不期而至论

阶级阶层分化

音乐、艺术

享乐

选择——从蒙昧到文明

战争

保留战俘

男子占据主导地位

乌尔王家军旗(苏美尔文明)

艺术——贝壳、天青石与石灰石在木板上镶嵌的马赛克艺术品,尺寸40×80cm,有限的空间容纳了超过100个人物与动物形象。

战争、阶级阶层分化、权力结构、税收(贡品)、享乐

私有制、阶级和国家的产生

谁驯化了谁?

小麦不喜欢大小石头,所以人们得把田地里的石头捡干净搬出去

小麦不喜欢与其他植物共享空间、水、养分,所以人得在烈日下整体除草

小麦会得病,所以人要帮忙驱虫

小麦会渴,人得从溪流大老远引来水;

小麦会饿,所以人得收集动物粪便滋养土地。

农业革命的骗局?

在玉米传入前,印第安人遗留的骨骼,看起来非常建康,简直没什么好研究的。玉米传入之后,印第安人的骨骼突然变得有意思了。成年人嘴里的牙齿蛀洞的数目,从平均不到1个,跃升到近7个;牙齿脱落和牙周病极为猖獗。贫血病例增加了4倍,结核病已经是风土病,人口中一半以上感染上螺旋菌或梅毒;75%患有骨风湿。每一个年龄的死亡率都增加了,活过50岁的人,只占人口数量的1%——玉米传入前是5%。

饥荒

暴力倾向

阶级分化

营养不良

传染病

霍乱菌在人体外不能长期存活,它的传播方式是病人的粪便渗入饮水。麻疹在小族群中会自然消失,因为没有抵抗力的人都死了,而剩下的人又有了免疫力;只有在人口至少几十万的社群中,它才能长久蔓延下去。规模小又散居的猎人队群,经常变换营地,各种拥挤人口传染病,无法蔓延。结核病、麻风与霍乱必须等到农业兴起才能出头,而天花、黑死病与麻疹直至近千年才在人间出现,因为拥挤的城市才使它们大显身手的地方。

早在农业革命之前,采集者就已经对大自然的秘密了然于胸,毕竟为了活命,他们不得不非常了解自己所猎杀的动物、所采集的食物。农业革命所带来的非但不是轻松生活的新时代,反而让农民过着比采集者更辛苦、更不满足的生活。狩猎采集者的生活其实更为丰富多变,也比较少会碰上饥饿和疾病的威胁。确实,农业革命让人类的食物总量增加,但量的增加并不代表吃得更好、过得更悠闲,反而只是造成人口爆炸,而且产生一群养尊处优、娇生惯养的精英分子。普遍来说,农民的工作要比采集者更辛苦,而且到头来的饮食还要更糟。农业革命可说是史上最大的一桩骗局。

——尤瓦尔·赫拉利《人类简史》

为什么人类掌握植物生长规律,但并不急于开展种植?

为什么作者说农业革命是“史上最大的一桩骗局”?

农业革命还触发了一场链式反应,它引发了城市化、阶级分化以及社会分裂,从而损坏了原始社会令人神往的平等,但这一来它也打破了部落通过传统主义形成的约束性的结合,使人性得到了解放。而人性一旦解放就必然会使狩猎区变成大都会,使人类从利用自身的体力发展到利用原子能。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

作者认为,相对于采集狩猎社会的人们,农业革命把人们牢牢的锁定到土地上,进而从此陷入循环往复的枯燥、痛苦的生活。继而给出论据:“事实上狩猎采集时的智人更高大、营养更均衡、生活也更丰富悠闲。正是智人农业革命后,生活却过的更劳苦,而且常常吃不饱,还因为人口的爆炸增长,疾病时常威胁生存。”

——《人类简史》

历史事实?历史解释?

①

②

有些书中有非常独特的观点,让人感到非常有颠覆性,如果缺乏相关领域的背景知识,读者容易“走偏”。

——《文明之光》作者吴军

物有衡准:历史事实具有客观性、唯一性和不可更改性、不可还原性;

鉴无定识:论定历史事实的人因时代或个人不同等因素而对历史事实有不同描述和解释。

历史事实

历史解释

物有衡准,

而鉴无定识。

——唐朝史学家刘知几

选必2 经济与社会生活

第一单元 食物生产与社会生活

第二单元 生产工具与劳作方式

第三单元 商业贸易与日常生活

第四单元 村落、城镇与居住环境

第五单元 交通与社会变迁

第六单元 医疗与公共卫生

人类社会生活的主要方面

食物是人类社会赖以生存和发展的基础

劳动工具决定劳动方式和生活方式,劳动是人类得以发展的决定力量。

人们日常生活中不可或缺的内容

与人们的生活息息相关

采集、渔猎

种植、畜牧

腌制、风干等

温室种植、

新型制冷设备

冷链物流

原始农业

传统农业

现代农业

农业文明

工业文明

单元知识线索

经济生活

社会生活

01030402第一课:从食物采集到食物生产第二课:新航路开辟后的食物物种交流第三课:现代食物的生产、储备与食品安全选择性必修二经济与社会生活:第一单元食物生产与社会生活③了解新航路开辟后食物物种交流及其历史影响新航路开辟促进世界各地联系,物种的世界性交流与传播对人类社会发展产生了极其重要的影响。④了解人类在食物生产、储备等方面的进步。食物生产、储备等新技术的应用与推广对人们的生活产生了一定影响古代农业和畜牧业的产生近代食物物种的世界性交流现代食物生产与食品安全②知道古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响农业革命在世界许多地方独立发生,形成各自不同的文明特征①知道人类由食物采集者向食物生产者演进的过程及意义人类社会第一次革命性变化,是人类走向农业文明的重要环节长沙市第十一中学 龚宇

第1课 从食物采集到食物生产

【课程标准】

1、知道人类由食物采集者向食物生产者演进的过程及意义;

2、知道古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响。

远古人类的生活想象图

(一)生产:

【读图】远古人类是如何进行生产与生活?

(食物采集阶段)

食物

工具

劳作方式

(二)生活:

1、用火取暖、烧烤食物

2、迁徙

3、群居

4、女性主导生活

(母系氏族社会)

(旧石器时代)

自然界现成的动植物

木、骨、石等材料制作

采集和渔猎

一、农业产生前人类的生产与生活

渔猎

(不断迁徙)

使用骨针 兽皮作衣

用火

石器钻孔技术

审美意识

群居生活

生产力

生产关系

决 定

阶段特点:生产力水平低下

人被动从属于自然

蒙昧时代

“攫取经济”

在旧石器时代的几百万年中,男女之间的关系比此后任何时候都更为平等,其主要原因似乎在于当时的女性对于团体获得食物的贡献不说大于男性,至少也是同等的。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

旧石器时代晚期狩猎虽然占主要地位,但因动物的活动受季节的影响很大,不能完全满足人类生活的需要,因而采集和捕鱼在人类经济生活中占有相当重要的比重。

——林耀华《原始社会史》

思考: 为什么说“当时的女性对于团体获得食物的贡献不说大于男性,至少也是同等的” 谈谈你的看法。

二、原始农业的产生

(1)

(2)

(3)

(3)

大约一万年前,人类在长期的采集和渔猎过程中,人类学会了选择、驯化野生动植物。

思考:世界农耕畜牧业分布有何特点?

多元中心;独立发展;具有多样性

世界三大农业起源中心:东亚、西亚、中美洲

原始农耕 原始畜牧业

东亚

西亚

中美洲

黄河中上游是粟的发源地

长江中下游最早种植水稻

7000年前,河姆渡居民已经饲养猪和狗

小亚细亚半岛南部 小麦、大麦原产地

9000年前饲养绵羊和山羊

玉米、甘薯

6000年前南美印第安人驯化了骆马

大汶口文化陶猪罐

新月沃地想象图

(一)概况:

古埃及文明

古巴比伦文明

古印度文明

古代中国文明

灌溉农业发达

思考:根据地图并结合教材,归纳传统农业文明产生的基本条件?

基本条件:大河大江流域

土地肥沃

气候适宜

政府重视灌溉系统建设

原因:早期人类对自然环境的依赖较强,受生产力发展水平和交通条件以及气候的限制

共性

多彩的文明

古埃及人在田间耕作

雅典人收货橄榄的情景

中国东汉牛耕画像石

世界古代以农业为基础的形成多样文明

印第安人的农耕图

思考:根据下列图片,你能得出什么认识?

(二)不同地区的食物生产与社会生活

个性

食物生产 社会生活

古巴 比伦

古埃及

古代 中国

古希腊、古罗马

古代 美洲

种植:大麦、小麦;

饲养:山羊、绵羊、牛等

古希腊:大麦和小麦;蔬菜、葡萄和橄榄等;分区耕作;轮作

古罗马:谷物为主,种植橄榄和葡萄

种植:南稻北粟(麦)

饲养:猪、狗等

耕作方式:铁犁牛耕(战国以后)

典型特点:精耕细作

种植:玉米、甘薯、马铃薯

饲养:骆马

代表:“浮动园地”

土地占有:王室、神庙、贵族、商人

经营方式:合伙经营、出租

国家治理:用法律规范社会秩序

土地占有:王室、神庙

国家治理:治理尼罗河,建灌溉体系

土地占有:君主、贵族占有到地主、贵族、自耕农占有

经营方式:从集体耕作到以家庭为单位生产 国家治理:重农抑商和兴修水利

古希腊:(土地占有)公民拥有,使用奴隶劳动;

(经济结构)手工业和商品交换发达。

古罗马:(土地占有)长期土地国有,以家庭为单位生产;(经济结构)商品经济发达;对外征服扩张。

土地占有:贵族、村社和家庭;

国家治理:对土地严格管理。

种植格局

土地制度

农业技术

国家政策

水利工程

农业技术体系

北粟南稻(后为北麦南稻)

商周:井田制(土地国有,集体耕作)

战国以后:小农经济

铁犁牛耕(战国以后)

重农抑商

(战国)都江堰、郑国渠、芍陂,(西汉)龙首渠

至隋唐,形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系

精耕细作:通过投入更多的劳动、更多的肥料、改进生产工具、提高耕作技术、修建水利工程、改进耕作制度、丰富农作物种类等方式提高单位面积产量。

★中国古代农业的基本情况

古代美洲的农业

浮动园地

印第安人培植了100多种植物,即与整个欧洲大陆所培植的植物一样多,这的确是一个非凡的成就。如今美国50%以上的农产品都来自印第安人驯化的各种作物。他们彻底培育了玉米,使它变得只有依靠人类才能生存,也是因为它稳定了人口的生存和繁衍。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料一 农业产生后才开始了社会生产,从此人类摆脱了完全依赖自然的被动局面,由消极地适应自然转向积极的改造自然,由自然的奴隶走向自然的主人。因而从某种意义上可以说,有了农业,才真正开始了人类社会的历史。

——尚定周、王有文《从采集、渔猎到农业生产的革命性变革——试论农业起源》

材料二 同样是1平方英里的土地,种植作物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。因此,当我们看到人类总人口在距今10000年至2000年的8000年中,从532万直线上升到13300万,即足足增加25倍时,也不会感到惊奇了。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

(1)农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命

①生活条件的改善:人类开始从食物采集者转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况。

②人口的增长:农业生产增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

思考:根据下列材料,归纳农业出现的意义?

材料三 有了原始农业,食物来源较前丰富了,生活较前有了保障,这样人们才有条件从事副业生产,如:家畜饲养、原始手工业等,……由于人们从事农业生产,在一定程度上要附着于土地,同时生活又较前有了保障,人们不必总是随着动、植物资源的变化而漂泊流徙,所以人们开始过着相对定居的生活。

——阎万英、尹英华《中国农业发展史》

材料四 原始音乐的产生与集体的生产活动有着密切的关系。原始人在集体劳动过程中发出的有节奏的呼喊声,便是最基本的声乐因素。

——王斯德《世界通史》(第一编)

①定居和聚落的形成(播种等待收获需要定居)

②一部分人开始专门从事手工业劳动(社会/劳动分工:手工业从农业中分离出来)

③原始音乐、文学和宗教的发展(精神生活)

(2)农业的出现促进了生活和生产方式的变化

材料五 在农业生产的基础上,人们开始对日月星辰的活动、对水土的特点、气候现象进行观察,积累经验,从而产生初步的天文地理和数学知识,把人类对客观世界的认识推到一个新的高度。

——吴于廑、齐世荣《世界史·古代史》(上卷)

材料六 原始农业和畜牧业产生以后,各项具体劳动,如动物的繁殖、饲养和农作物的播种、收割等,更是与气象变化息息相关,久而久之人们便形成了“季”和“年”的概念,在此基础上出现了原始的历法,即以物候定农时的自然历。

——王斯德《世界通史》(第一编)

(3)农业的出现推动了科学技术的发展

天文历法获得较快的发展;数学和其他相关学科也逐渐发展起来

材料七 除了自由民和奴隶的差别以外,又出现了富人和穷人的差别——随着新的分工”,社会又有了新的阶级划分……炸毁了为这种公社而实行的土地的共同耕作。耕地起初是暂时地,后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产的过渡,是逐渐进行的……

——【德】恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》

(4)农业的出现推动了生产关系的变化

①男女地位的变化:男子占据主导地位;女子逐渐退居从属地位。

②贫富分化的出现:生产力的发展,使产品有了剩余。氏族首领把一部分集体财物据为己己有,变成私有财产。氏族内部开始出现了贫富分化。

③阶级差别产生:在氏族社会中,有了自由民和奴隶的差别。

④国家的产生:为了调节阶级之间的利益冲突,需要有一个强制暴力机关,国家应运而生。

农业产生

男子开始在生产中占据主导地位

生产力发展

剩余产品出现

私有制产生

贫富分化

阶级产生

氏族首领

战俘

自由民

奴隶

奴隶主

国家产生

富人

穷人

调节冲突

农业是人类迈向文明的前提

农业是人类文明的摇篮

人与自然的关系

生活和生产

科学

技术

生产

关系

人类从食物采集者转变为食物生产者。人类食物供应增加,生存条件改善,人口加速增长。

从迁徙过渡到定居;

手工业发展;

原始音乐、文学和宗教产生。

天文、历法获得较快发展;数学和其他相关学科也逐渐发展起来。

私有制、阶级和国家出现

农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命

三、农业出现的影响

人被动从属于自然

人主动改造自然

★人与自然的关系变化:由依赖、适应自然到利用、改造自然,人类认识客观世界的能力提高,早期科学出现。

★食物结构的变化:除采集果实和猎取动物外,人类开始食用自己生产的食物;

★生产方式的变化:由采集狩猎变为农业生产;

★社会组织的变化:从迁徙过渡到定居,并逐渐形成聚落,早期城市产生;

★经济形态的变化:分工出现,一部分人专门从事手工业劳动;

★社会生活的变化:原始音乐、文学和宗教产生。

★生产关系的变化:私有制、阶级和国家出现。

第3页思考点:与食物采集者相比,食物生产者的生活发生了哪些变化?

各国历代统治阶级,他们深知土地乃自然财富之首,因此运用统治的权力,使用国家机器,控制并占有土地、甚至还控制了附属于土地上的生产者奴隶和农民。其手段就是运用法律形式确认其占有土地的所有权,并使这种占有合法化、永久化。与此同时,统治阶级为维持国家机器的运转,更有效地获取土地财富,把土地的占有和使用分别予以对待,即采取土地权属分离的原则:一部分人掌握土地的所有权,而另一部分人(主要是生产者)取得土地的使用权。

——王鸿龙、李亚妮《古代文明进程中土地法律渊源初探》

合作探究:播种离不开土地,请理解下面段落 ,结合课本内容,找出哪些国家可以找到这种演变轨迹?

1、古巴比伦王国:王室和神庙拥有许多土地。政府官员、贵族、商人等也拥有土地,他们合伙经营或将土地出租给佃户。

2、古埃及:主要由王室和神庙占有。

3、古代中国:商和西周时期,土地掌握在君主和各级贵族手中,农夫集体耕作。战国以后……往往以家庭为基本单位进行生产。

4、古希腊:只有公民才能拥有土地,农业生产中使用奴隶劳动的现象非常普遍。

5、古罗马:很长时期内实行土地国有。

6、阿兹特克人:除了贵族私有的部分外,还有村社的公有土地,每个家庭的主人可以获得一块份地并终身使用。

亚非

欧

美

Q1.上面两段材料农业起源的解释有何不同?

探究:农业革命发生的原因

材料一 古者,民茹草饮水,采树木之实,食蠃蛖之肉,时多疾病毒伤之害。于是神农乃始教民播种五谷,相土地宜燥湿肥高下;尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所辟就。 ——《淮南子·修务训》

材料二 古之人民,皆食禽兽肉。至于神农,人民众多,禽兽不足。于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作。 ——班固《白虎通义·号》

材料一认为因为人类茹草饮水,容易生病中毒,神农于是发明农业。

材料二认为由于人口增长,禽兽不足,神农于是发明农业。

Q2.结合所学,请谈谈你的看法。

①两种解释都有一定的道理,但不全面。解释差异的原因可能是作者生活的自然环境影响他的思考角度。

②两则材料都可以说明,神农氏所处的时代,是中国原始农业产生的时代。

第一派理论认为,农业是对人口增长和野生食物过度采集——例如猎物被捕杀殆尽和植物、幼虫以及软体动物的过度采集——造成的压力的反应。

压力论直接遭到另一派理论的反对。后者认为农牧业的兴起是富裕的结果。据他们说来,农业只是东南亚渔夫闲暇时抽空摆弄植物的意外结果。富裕论在解释一些主要地区农业兴起时颇有说服力,但却不能解释人类在生活富足时为什么要改变食物获得的方式而且愿意为此付出更多的劳动。

探究:为什么会出现农业?

人口的压力

富裕的结果

除了食物供给这个角度之外,我们还可以从政治、社会或宗教对于食物策略的影响这个角度来考虑问题。这样做是有意义的,毕竟,食物不仅仅只有营养。食物不仅维持人的生命,而且赋予人权力和威望。它可以象征身份和塑造秩序。

政治的力量

宗教崇拜也很可能是促进农业兴起的因素。耕种可能起源于祈祷丰产的仪式,灌溉可能起源于奠酒(一种奉献于精灵或神祇的液体),围场可能起源于对某一神圣植物的崇敬。犁土、播种、灌溉都含有深奥的意义。简而言之,在农作物被当成神灵的地方,农业本身就成为一种信仰活动。

农业的崇拜

气候不稳定造成的结果各地不一。例如,在农业中心地区的中东,气候变暖挤压了坚果类树木的生长环境,却有利于一些禾本科植物的生长。随着气候日益干燥炎热,大约在1.3万年前至1.1万年前,森林开始大幅消退。新的生存环境鼓励人们越来越依赖谷类植物获得食物,甚至促使人们寻找新的办法来增加可食用小麦的产量。熟悉植物生活习性的食物采集者越发悉心料理植物。农业成了一种保守的甚至是保护性的策略:为的就是在气候变化的影响下保持原有的食物资源和生活方式。

气候不稳定

在19世纪,有关农业起源最流行的理论是偶然论。随便翻开一本19世纪有关这个话题的书籍,赫然跃入眼帘的都是这样一种虚构的故事:一位原始的食物采集者,通常是一位女性,如何在看到种子意外落入沃土生根发芽后发现了农业。进化论之父查尔斯·达尔文(参见第25章)本人也持有类似的看法。

不期而至论

多重因素共同作用的结果

农业产生的原因:

生产力的提高

人口的增长

政治的力量

富裕的结果

农业的崇拜

气温的回升

不期而至论

阶级阶层分化

音乐、艺术

享乐

选择——从蒙昧到文明

战争

保留战俘

男子占据主导地位

乌尔王家军旗(苏美尔文明)

艺术——贝壳、天青石与石灰石在木板上镶嵌的马赛克艺术品,尺寸40×80cm,有限的空间容纳了超过100个人物与动物形象。

战争、阶级阶层分化、权力结构、税收(贡品)、享乐

私有制、阶级和国家的产生

谁驯化了谁?

小麦不喜欢大小石头,所以人们得把田地里的石头捡干净搬出去

小麦不喜欢与其他植物共享空间、水、养分,所以人得在烈日下整体除草

小麦会得病,所以人要帮忙驱虫

小麦会渴,人得从溪流大老远引来水;

小麦会饿,所以人得收集动物粪便滋养土地。

农业革命的骗局?

在玉米传入前,印第安人遗留的骨骼,看起来非常建康,简直没什么好研究的。玉米传入之后,印第安人的骨骼突然变得有意思了。成年人嘴里的牙齿蛀洞的数目,从平均不到1个,跃升到近7个;牙齿脱落和牙周病极为猖獗。贫血病例增加了4倍,结核病已经是风土病,人口中一半以上感染上螺旋菌或梅毒;75%患有骨风湿。每一个年龄的死亡率都增加了,活过50岁的人,只占人口数量的1%——玉米传入前是5%。

饥荒

暴力倾向

阶级分化

营养不良

传染病

霍乱菌在人体外不能长期存活,它的传播方式是病人的粪便渗入饮水。麻疹在小族群中会自然消失,因为没有抵抗力的人都死了,而剩下的人又有了免疫力;只有在人口至少几十万的社群中,它才能长久蔓延下去。规模小又散居的猎人队群,经常变换营地,各种拥挤人口传染病,无法蔓延。结核病、麻风与霍乱必须等到农业兴起才能出头,而天花、黑死病与麻疹直至近千年才在人间出现,因为拥挤的城市才使它们大显身手的地方。

早在农业革命之前,采集者就已经对大自然的秘密了然于胸,毕竟为了活命,他们不得不非常了解自己所猎杀的动物、所采集的食物。农业革命所带来的非但不是轻松生活的新时代,反而让农民过着比采集者更辛苦、更不满足的生活。狩猎采集者的生活其实更为丰富多变,也比较少会碰上饥饿和疾病的威胁。确实,农业革命让人类的食物总量增加,但量的增加并不代表吃得更好、过得更悠闲,反而只是造成人口爆炸,而且产生一群养尊处优、娇生惯养的精英分子。普遍来说,农民的工作要比采集者更辛苦,而且到头来的饮食还要更糟。农业革命可说是史上最大的一桩骗局。

——尤瓦尔·赫拉利《人类简史》

为什么人类掌握植物生长规律,但并不急于开展种植?

为什么作者说农业革命是“史上最大的一桩骗局”?

农业革命还触发了一场链式反应,它引发了城市化、阶级分化以及社会分裂,从而损坏了原始社会令人神往的平等,但这一来它也打破了部落通过传统主义形成的约束性的结合,使人性得到了解放。而人性一旦解放就必然会使狩猎区变成大都会,使人类从利用自身的体力发展到利用原子能。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

作者认为,相对于采集狩猎社会的人们,农业革命把人们牢牢的锁定到土地上,进而从此陷入循环往复的枯燥、痛苦的生活。继而给出论据:“事实上狩猎采集时的智人更高大、营养更均衡、生活也更丰富悠闲。正是智人农业革命后,生活却过的更劳苦,而且常常吃不饱,还因为人口的爆炸增长,疾病时常威胁生存。”

——《人类简史》

历史事实?历史解释?

①

②

有些书中有非常独特的观点,让人感到非常有颠覆性,如果缺乏相关领域的背景知识,读者容易“走偏”。

——《文明之光》作者吴军

物有衡准:历史事实具有客观性、唯一性和不可更改性、不可还原性;

鉴无定识:论定历史事实的人因时代或个人不同等因素而对历史事实有不同描述和解释。

历史事实

历史解释

物有衡准,

而鉴无定识。

——唐朝史学家刘知几

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化