第19课 辛亥革命 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 第19课 辛亥革命 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(共18张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-26 16:16:44 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

第19课 辛亥革命

第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

模块一 《中外历史纲要》(上)

危机中的较量——民心之变

壹

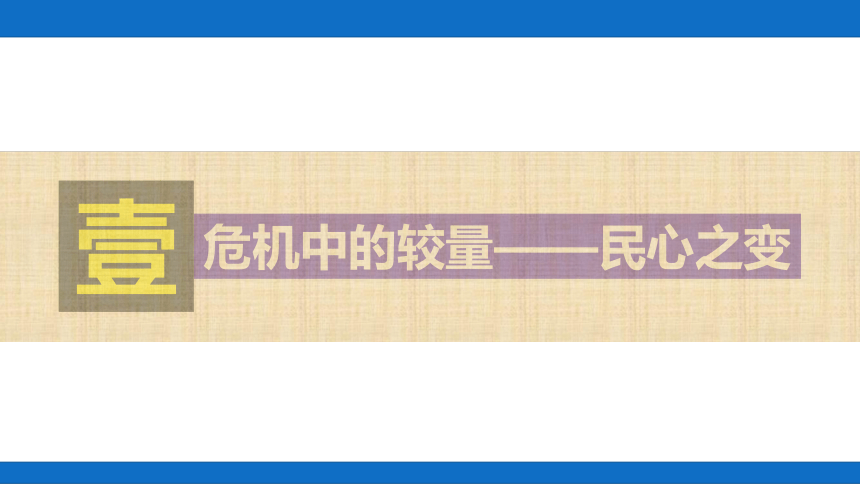

邹容生于重庆府巴县(今重庆市 渝中区)一个商业资本家家庭,十一二岁的时候,他就已熟读 四书五经,能诵读《 史记》、《 汉书》等史学名著。此时,正当 维新运动高涨之时,邹容逐渐接触到以 “ 新学”、“ 西学”为主的书刊,并因此而萌发了蔑视封建文化、 科举制度的看法。其父要他科举高中,他却讨厌经学的陈腐,鄙弃八股功名,心向维新变革的新思潮。后因攻击程朱及清儒学说,被书院开除。1901年, 四川省首次选派学生赴日留学,邹容试后获录取,后自费留日。到日本之后,邹容刻苦读书,他阅读了大量的西方 资产阶级启蒙著作,曾“自比法国 卢梭” 。回国后在爱国激情驱使下,邹容著《 革命军》一书,阐述了反对封建专制进行资产阶级民主革命的必要性,由章太炎作序。该书刚一问世,便迅速传播开来。后《苏报》案发生,章太炎入狱,邹容听说后自投捕房,以与章太炎共患难。邹容距出狱只有两个多月,即被折磨致病,于1905年4月3日在狱中逝世,年仅20岁。

从邹容的经历中,我们能了解到哪些重要信息?

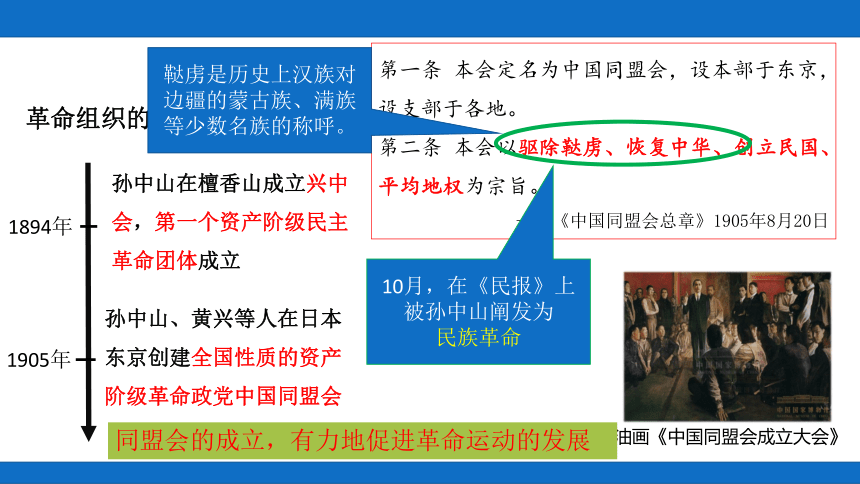

1894年

孙中山在檀香山成立兴中会,第一个资产阶级民主革命团体成立

孙中山、黄兴等人在日本东京创建全国性质的资产阶级革命政党中国同盟会

油画《中国同盟会成立大会》

第一条 本会定名为中国同盟会,设本部于东京,设支部于各地。

第二条 本会以驱除鞑虏、恢复中华、创立民国、平均地权为宗旨。

——《中国同盟会总章》1905年8月20日

革命组织的建立

1905年

鞑虏是历史上汉族对边疆的蒙古族、满族等少数名族的称呼。

10月,在《民报》上被孙中山阐发为

民族革命

同盟会的成立,有力地促进革命运动的发展

次数频繁;集中于南方,沿海居多。

革命党人的起义活动从时空上看有什么特点?

革命党人的起义活动为什么多集中于南方沿海?

便于武器运输;

又临近香港、澳门,便于起义人员聚散;

远离清廷统治中心,防备力量相对薄弱;

华南为中国侨乡,从而易于募集革命经费。

吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋幸福永也。

——林觉民《与妻书》,写于黄花岗起义1911年4月24日夜

拼将十万头颅血,

须把乾坤力挽回。

——秋瑾

《与妻书》原件

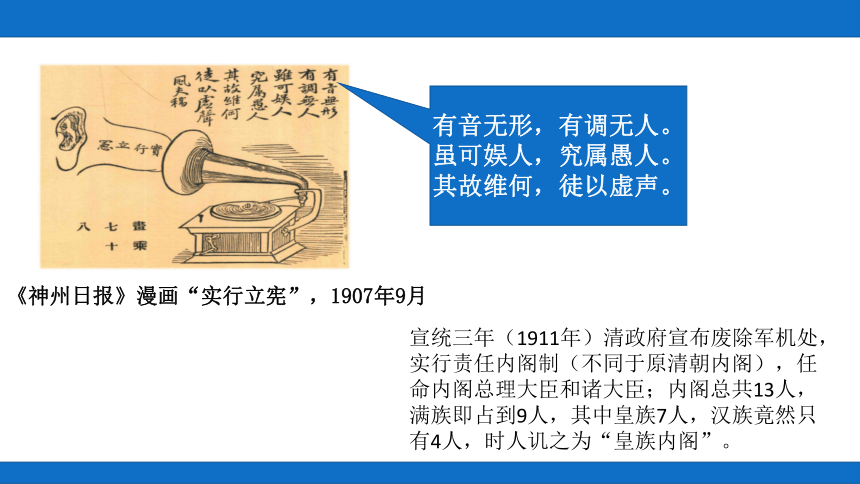

《神州日报》漫画“实行立宪”,1907年9月

有音无形,有调无人。

虽可娱人,究属愚人。

其故维何,徒以虚声。

宣统三年(1911年)清政府宣布废除军机处,实行责任内阁制(不同于原清朝内阁),任命内阁总理大臣和诸大臣;内阁总共13人,满族即占到9人,其中皇族7人,汉族竟然只有4人,时人讥之为“皇族内阁”。

孙中山:“若没有四川保路同志会的起义,武昌革命或者还要迟一年半载的。”

新局中的妥协——国体之变

贰

武昌起义后两个月内,全国多省宣布脱离清政府独立

各省的响应独立,虽由革命党人运动发难,而各省咨议局的立宪党人无不加入革命动作。···竟没有一省的立宪党人与革命党作敌对行动的。可见国人对于满清政府的感情了

——李剑农《中国近百年政治史》

武昌起义后各省响应

建立政权:中华民国的建立

国名:中华民国

时间:1912年1月1日

首都:南京

临时大总统:孙中山

意义:新的共和政体产生

南京临时政府和北洋军阀统治时期的中华民国国旗,以红黄蓝白黑五色象征汉、满、蒙、回、藏五族共和。

实际情况

国家统一:北方尚未收复,军事压力山大

政治制度:皇帝尚未退位

社会性质:未改变

如清帝实行退位,宣布共和,则临时政府决不食言,文即可正式宣布解职,以功其能,首推袁氏。 ——孙中山

1912年2月12日,清政府宣布《清帝退位诏书》,宣告清朝结束。

2月15日,南方临时参议院选举袁世凯为临时大总统,袁世凯窃取了革命的果实。

我们怎么看孙中山的让位?

“中国版光荣革命”

1)内容:

①主权在民(从法律上否定了君主专制)

②三权分立

③责任内阁制(目的:限制袁世凯专权)

2)性质:中国近代第一部资产阶级性质的民主宪法

3)意义:具有反对君主专制制度的进步意义。【选必1 P14】

史料: 《临时约法》的制定机关参议院代表的广泛程度颇为不同:参议院到院议员人数为49人,其中同盟会成员占38人,占比为77.55%;有留学日本和欧美经历的为40人,占比81.67%;42名已知出生年份的议员中,40岁以下的议员有37人,占比88.10%,35岁以下的有30人,占比71.43%。这些人有革命的热情,有向西方学习的强烈愿望,在制定约法时,意见往往“高度一致”。

——摘编自陈建《<中华民国时的法>比美国1787年宪法更进步吗》

根据史料,概括《临时约法》制定者的构成特点。预测这部宪法的命运?

特点:同盟会成员占多数;大多具有西方民主意识;以中青年为主;

可能会导致政争不断,政局动荡不安;未能真正限制袁世凯的权力。

缺乏广泛性、代表性

革命后的评价——社会之变

叁

共和政体成,专制政体灭;中华民国成,清朝灭;总统成,皇帝灭…新礼服成,翎顶补服灭;剪发兴,辫子灭……爱国帽兴,瓜皮帽灭……天足兴,纤足灭……鞠躬礼兴,拜跪礼灭。

——《新陈代谢》,《时报》,1912年3月5日。

由于封建势力的异常强大且根深蒂固,中国广大农村的生产关系并未发生根本的改变,革命还远没有渗透到中国的广大乡村。

如何评价辛亥革命?

革命的地位:拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕

积极影响:推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的君主专制制度,建立起共和政体(政治方面)

传播了民主共和理念,推动了思想解放(思想方面)

促使社会风俗等方面发生新的变化(社会方面)

为民族资本主义的发展创造了有利条件(经济方面)

局限性:没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务。

缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大民众,以及组织严密的革命政党的领导

第19课 辛亥革命

第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

模块一 《中外历史纲要》(上)

危机中的较量——民心之变

壹

邹容生于重庆府巴县(今重庆市 渝中区)一个商业资本家家庭,十一二岁的时候,他就已熟读 四书五经,能诵读《 史记》、《 汉书》等史学名著。此时,正当 维新运动高涨之时,邹容逐渐接触到以 “ 新学”、“ 西学”为主的书刊,并因此而萌发了蔑视封建文化、 科举制度的看法。其父要他科举高中,他却讨厌经学的陈腐,鄙弃八股功名,心向维新变革的新思潮。后因攻击程朱及清儒学说,被书院开除。1901年, 四川省首次选派学生赴日留学,邹容试后获录取,后自费留日。到日本之后,邹容刻苦读书,他阅读了大量的西方 资产阶级启蒙著作,曾“自比法国 卢梭” 。回国后在爱国激情驱使下,邹容著《 革命军》一书,阐述了反对封建专制进行资产阶级民主革命的必要性,由章太炎作序。该书刚一问世,便迅速传播开来。后《苏报》案发生,章太炎入狱,邹容听说后自投捕房,以与章太炎共患难。邹容距出狱只有两个多月,即被折磨致病,于1905年4月3日在狱中逝世,年仅20岁。

从邹容的经历中,我们能了解到哪些重要信息?

1894年

孙中山在檀香山成立兴中会,第一个资产阶级民主革命团体成立

孙中山、黄兴等人在日本东京创建全国性质的资产阶级革命政党中国同盟会

油画《中国同盟会成立大会》

第一条 本会定名为中国同盟会,设本部于东京,设支部于各地。

第二条 本会以驱除鞑虏、恢复中华、创立民国、平均地权为宗旨。

——《中国同盟会总章》1905年8月20日

革命组织的建立

1905年

鞑虏是历史上汉族对边疆的蒙古族、满族等少数名族的称呼。

10月,在《民报》上被孙中山阐发为

民族革命

同盟会的成立,有力地促进革命运动的发展

次数频繁;集中于南方,沿海居多。

革命党人的起义活动从时空上看有什么特点?

革命党人的起义活动为什么多集中于南方沿海?

便于武器运输;

又临近香港、澳门,便于起义人员聚散;

远离清廷统治中心,防备力量相对薄弱;

华南为中国侨乡,从而易于募集革命经费。

吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋幸福永也。

——林觉民《与妻书》,写于黄花岗起义1911年4月24日夜

拼将十万头颅血,

须把乾坤力挽回。

——秋瑾

《与妻书》原件

《神州日报》漫画“实行立宪”,1907年9月

有音无形,有调无人。

虽可娱人,究属愚人。

其故维何,徒以虚声。

宣统三年(1911年)清政府宣布废除军机处,实行责任内阁制(不同于原清朝内阁),任命内阁总理大臣和诸大臣;内阁总共13人,满族即占到9人,其中皇族7人,汉族竟然只有4人,时人讥之为“皇族内阁”。

孙中山:“若没有四川保路同志会的起义,武昌革命或者还要迟一年半载的。”

新局中的妥协——国体之变

贰

武昌起义后两个月内,全国多省宣布脱离清政府独立

各省的响应独立,虽由革命党人运动发难,而各省咨议局的立宪党人无不加入革命动作。···竟没有一省的立宪党人与革命党作敌对行动的。可见国人对于满清政府的感情了

——李剑农《中国近百年政治史》

武昌起义后各省响应

建立政权:中华民国的建立

国名:中华民国

时间:1912年1月1日

首都:南京

临时大总统:孙中山

意义:新的共和政体产生

南京临时政府和北洋军阀统治时期的中华民国国旗,以红黄蓝白黑五色象征汉、满、蒙、回、藏五族共和。

实际情况

国家统一:北方尚未收复,军事压力山大

政治制度:皇帝尚未退位

社会性质:未改变

如清帝实行退位,宣布共和,则临时政府决不食言,文即可正式宣布解职,以功其能,首推袁氏。 ——孙中山

1912年2月12日,清政府宣布《清帝退位诏书》,宣告清朝结束。

2月15日,南方临时参议院选举袁世凯为临时大总统,袁世凯窃取了革命的果实。

我们怎么看孙中山的让位?

“中国版光荣革命”

1)内容:

①主权在民(从法律上否定了君主专制)

②三权分立

③责任内阁制(目的:限制袁世凯专权)

2)性质:中国近代第一部资产阶级性质的民主宪法

3)意义:具有反对君主专制制度的进步意义。【选必1 P14】

史料: 《临时约法》的制定机关参议院代表的广泛程度颇为不同:参议院到院议员人数为49人,其中同盟会成员占38人,占比为77.55%;有留学日本和欧美经历的为40人,占比81.67%;42名已知出生年份的议员中,40岁以下的议员有37人,占比88.10%,35岁以下的有30人,占比71.43%。这些人有革命的热情,有向西方学习的强烈愿望,在制定约法时,意见往往“高度一致”。

——摘编自陈建《<中华民国时的法>比美国1787年宪法更进步吗》

根据史料,概括《临时约法》制定者的构成特点。预测这部宪法的命运?

特点:同盟会成员占多数;大多具有西方民主意识;以中青年为主;

可能会导致政争不断,政局动荡不安;未能真正限制袁世凯的权力。

缺乏广泛性、代表性

革命后的评价——社会之变

叁

共和政体成,专制政体灭;中华民国成,清朝灭;总统成,皇帝灭…新礼服成,翎顶补服灭;剪发兴,辫子灭……爱国帽兴,瓜皮帽灭……天足兴,纤足灭……鞠躬礼兴,拜跪礼灭。

——《新陈代谢》,《时报》,1912年3月5日。

由于封建势力的异常强大且根深蒂固,中国广大农村的生产关系并未发生根本的改变,革命还远没有渗透到中国的广大乡村。

如何评价辛亥革命?

革命的地位:拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕

积极影响:推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的君主专制制度,建立起共和政体(政治方面)

传播了民主共和理念,推动了思想解放(思想方面)

促使社会风俗等方面发生新的变化(社会方面)

为民族资本主义的发展创造了有利条件(经济方面)

局限性:没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务。

缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大民众,以及组织严密的革命政党的领导

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进