第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)选择性必修一国家制度与社会治理(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)选择性必修一国家制度与社会治理(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 24.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-26 16:26:28 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

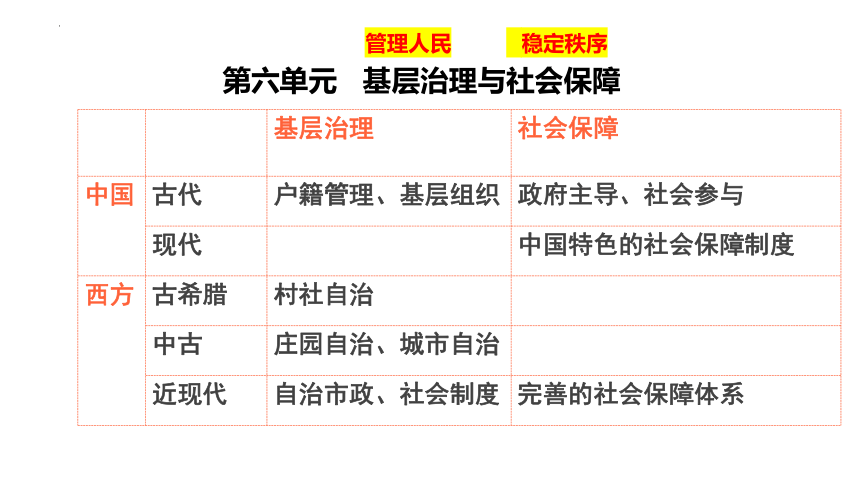

第六单元 基层治理与社会保障

管理人民

稳定秩序

基层治理 社会保障

中国 古代 户籍管理、基层组织 政府主导、社会参与

现代 中国特色的社会保障制度

西方 古希腊 村社自治

中古 庄园自治、城市自治

近现代 自治市政、社会制度 完善的社会保障体系

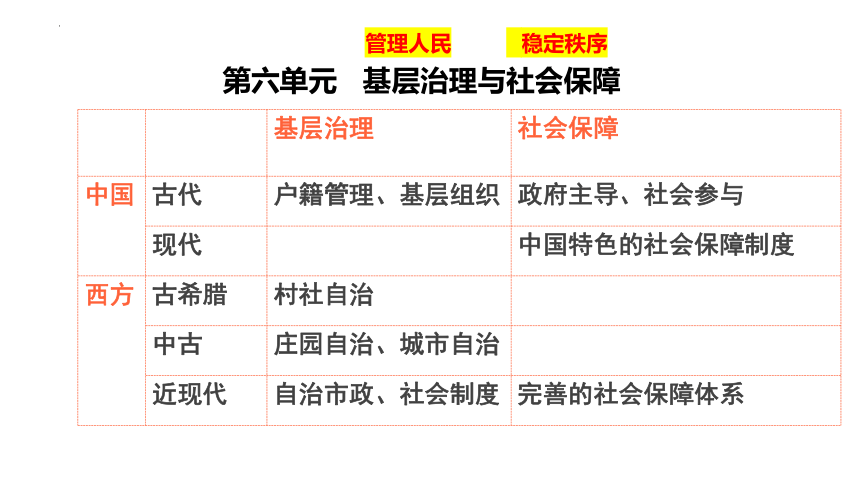

第 17 课 中国古代的户籍制度与社会治理

课标要求:

了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度,以及有代表性的基层管理组织;知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施。

一、基层治理之根基:“计丁保赋”的户籍制度二、基层治理之内核:“官民共治”的管理制度(基层组织)三、基层治理之温情:“博施济众”的保障制度(社会救济与优抚政策)本课结构一、基层治理之根基:“计丁保赋”的户籍制度在古代基层治理的首要任务就是统计人口并限制人口的自由流动,以保障赋役征发。如何做到这一点?依赖于严密的户籍管理制度时期 具体史实

战国

秦

汉

两晋至 南朝

隋

唐

宋

元

明

清

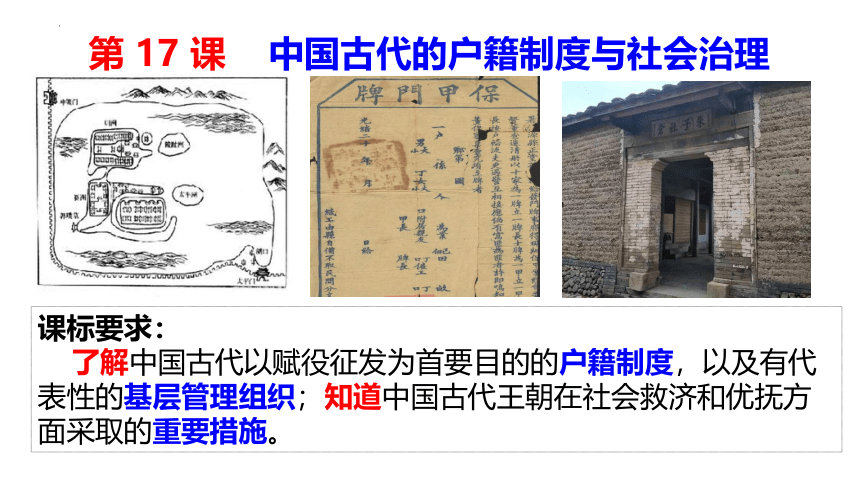

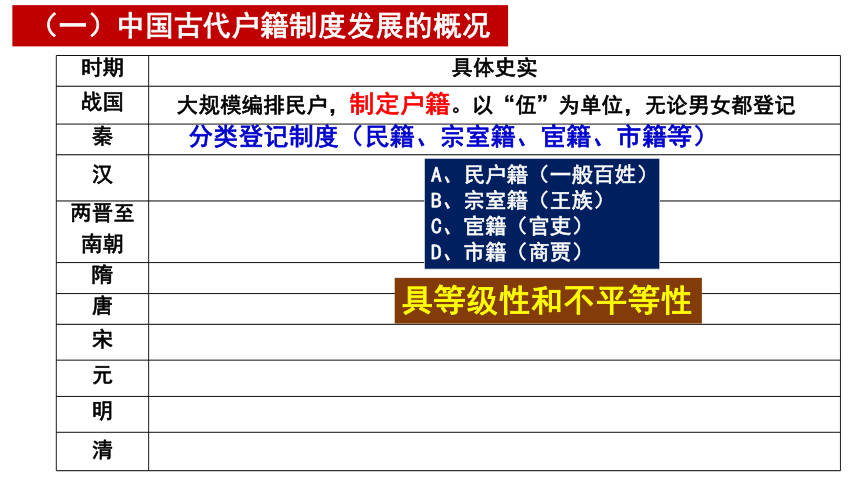

(一)中国古代户籍制度发展的概况

A、民户籍(一般百姓)

B、宗室籍(王族)

C、宦籍(官吏)

D、市籍(商贾)

具等级性和不平等性

大规模编排民户,制定户籍。以“伍”为单位,无论男女都登记

分类登记制度(民籍、宗室籍、宦籍、市籍等)

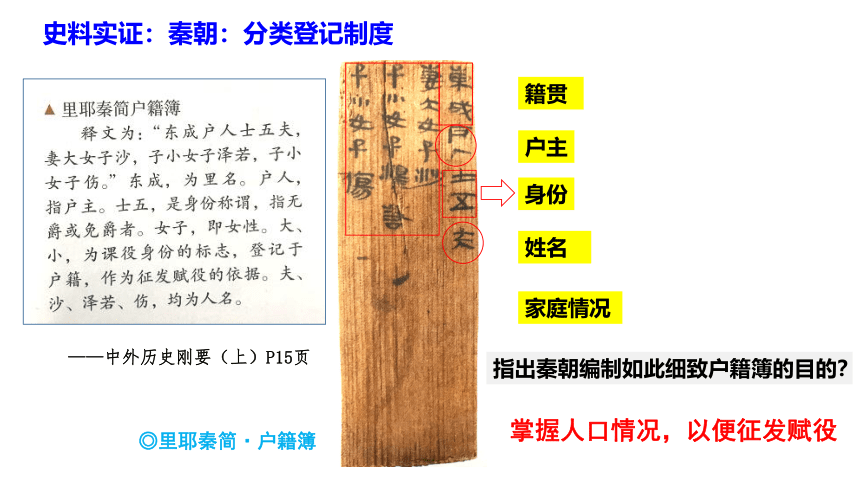

——中外历史刚要(上)P15页

籍贯

户主

身份

姓名

家庭情况

指出秦朝编制如此细致户籍簿的目的?

掌握人口情况,以便征发赋役

史料实证:秦朝:分类登记制度

◎里耶秦简·户籍簿

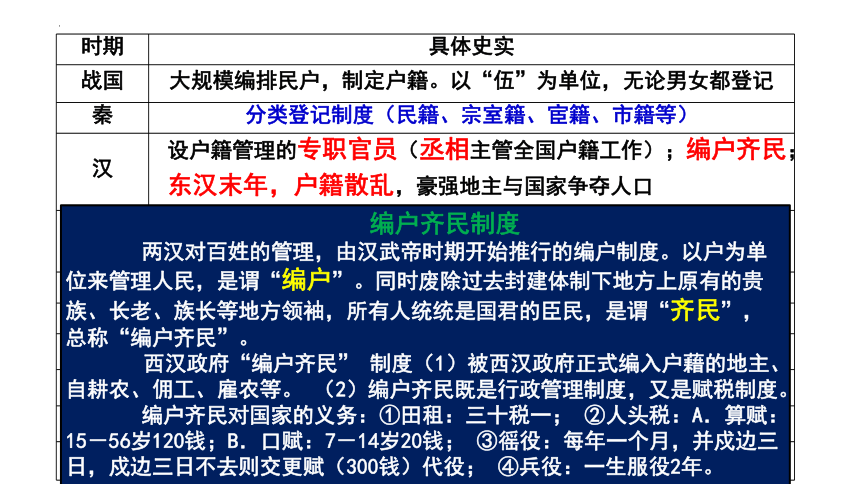

时期 具体史实

战国 大规模编排民户,制定户籍。以“伍”为单位,无论男女都登记

秦 分类登记制度(民籍、宗室籍、宦籍、市籍等)

汉

两晋至 南朝

隋

唐

宋

元

明

清

编户齐民制度

两汉对百姓的管理,由汉武帝时期开始推行的编户制度。以户为单位来管理人民,是谓“编户”。同时废除过去封建体制下地方上原有的贵族、长老、族长等地方领袖,所有人统统是国君的臣民,是谓“齐民”,总称“编户齐民”。

西汉政府“编户齐民” 制度(1)被西汉政府正式编入户藉的地主、自耕农、佣工、雇农等。 (2)编户齐民既是行政管理制度,又是赋税制度。

编户齐民对国家的义务:①田租:三十税一; ②人头税:A.算赋:15-56岁120钱;B.口赋:7-14岁20钱; ③徭役:每年一个月,并戍边三日,戍边三日不去则交更赋(300钱)代役; ④兵役:一生服役2年。

设户籍管理的专职官员(丞相主管全国户籍工作);编户齐民;东汉末年,户籍散乱,豪强地主与国家争夺人口

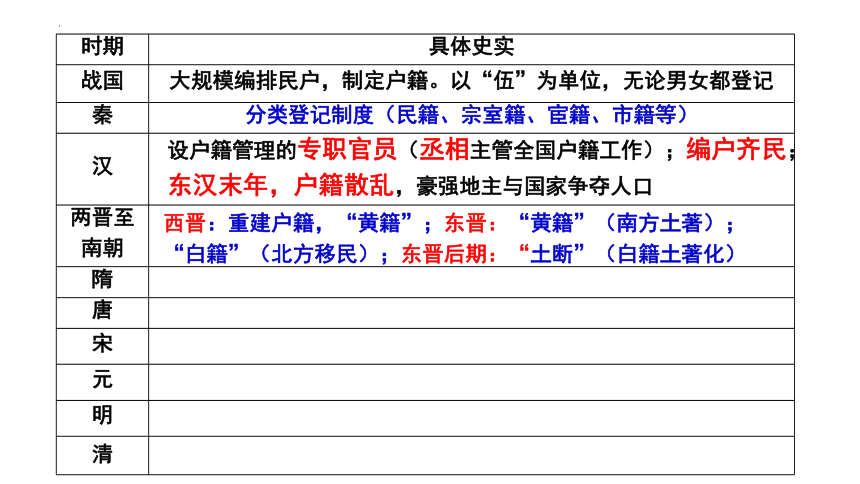

时期 具体史实

战国 大规模编排民户,制定户籍。以“伍”为单位,无论男女都登记

秦 分类登记制度(民籍、宗室籍、宦籍、市籍等)

汉

两晋至 南朝

隋

唐

宋

元

明

清

设户籍管理的专职官员(丞相主管全国户籍工作);编户齐民;东汉末年,户籍散乱,豪强地主与国家争夺人口

西晋:重建户籍,“黄籍”;东晋:“黄籍”(南方土著);

“白籍”(北方移民);东晋后期:“土断”(白籍土著化)

材料二 东晋给予北方移民安置点一郡、县的建制,沿用其原籍的郡名、县名,称侨郡、侨县,并任命流民中的士族担任郡守、县令。“一时侨州至十数,侨郡至百,侨县至数百”,形成了州中有州,县中有县的“插花地”,同一地区出现了不同行政区划,造成地名系统的大混乱。侨人户籍称“白籍”,不算正式编户。晋成帝时下令土断,将白籍用里伍形式重新编制,便之固定在土地上,与黄籍户一样承担国家税役,改籍当地州郡县。许多侨州郡县也被省并。但直道隋朝重新划定政区,大举省并州县,改州为郡,以郡统县,才根除掉侨置州县问题。

——摘编自白寿彝《中国通史》

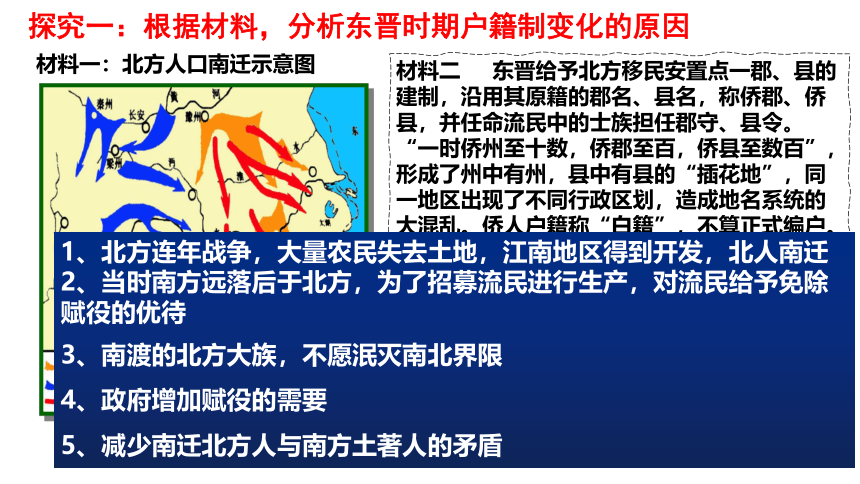

探究一:根据材料,分析东晋时期户籍制变化的原因

材料一:北方人口南迁示意图

1、北方连年战争,大量农民失去土地,江南地区得到开发,北人南迁

2、当时南方远落后于北方,为了招募流民进行生产,对流民给予免除赋役的优待

3、南渡的北方大族,不愿泯灭南北界限

4、政府增加赋役的需要

5、减少南迁北方人与南方土著人的矛盾

“大索貌阅”(重新核定户籍)

时期 具体史实

战国 大规模编排民户,制定户籍。以“伍”为单位,无论男女都登记

秦 分类登记制度(民籍、宗室籍、宦籍、市籍等)

汉 设户籍管理的专职官员(丞相主管全国户籍工作);编户齐民;东汉末年,户籍散乱,豪强地主与国家争夺人口

两晋至 南朝 西晋:重建户籍,“黄籍”;东晋:“黄籍”(南方土著);

“白籍”(北方移民);东晋后期:“土断”(白籍土著化)

隋

唐

宋

元

明

清

所谓“大索”就是清点户口,并登记姓名、出生年月和相貌,目的在于搜括隐匿人口;所谓“貌阅”,则是将百姓与户籍上描述的外貌一一核对,目的在于责令官员亲自当面检查年貌形状,以便查出那些已达成丁之岁,而用诈老、诈小的办法逃避承担赋役的人。通过检查,大量隐漏户口被查出,增加了政府控制的人口和赋税收入。

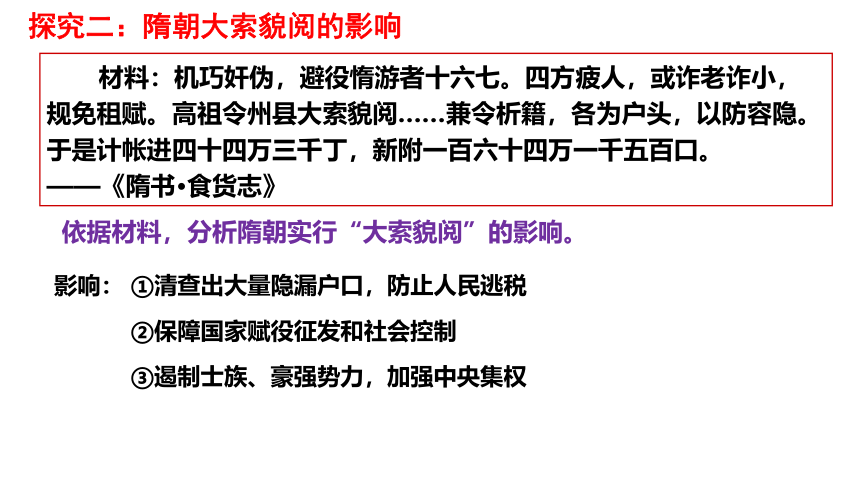

材料:机巧奸伪,避役惰游者十六七。四方疲人,或诈老诈小,规免租赋。高祖令州县大索貌阅……兼令析籍,各为户头,以防容隐。于是计帐进四十四万三千丁,新附一百六十四万一千五百口。

——《隋书·食货志》

依据材料,分析隋朝实行“大索貌阅”的影响。

影响:

①清查出大量隐漏户口,防止人民逃税

②保障国家赋役征发和社会控制

③遏制士族、豪强势力,加强中央集权

探究二:隋朝大索貌阅的影响

时期 具体史实

战国 大规模编排民户,制定户籍。以“伍”为单位,无论男女都登记

秦 分类登记制度(民籍、宗室籍、宦籍、市籍等)

汉 设户籍管理的专职官员(丞相主管全国户籍工作);编户齐民;东汉末年,户籍散乱,豪强地主与国家争夺人口

两晋至 南朝 西晋:重建户籍,“黄籍”;东晋:“黄籍”(南方土著);

“白籍”(北方移民);东晋后期:“土断”(白籍土著化)

隋 “大索貌阅”(重新核定户籍)

唐

宋

元

明

清

唐承隋制,管理更严,户籍三年一造

分主户(拥有土地、缴纳赋税的税户)、客户(没有土地的佃户)

2.东晋和宋朝户籍制度变化背后的原因是什么

课堂讨论:宋时户籍制变化的原因

①实行“不抑兼并”的土地政策,土地兼并严重

②宋代城市化与商品经济发展迅猛,商业税比重增加

③土地私有制进一步发展,征收赋税渐以田亩为主

④社会各阶层的流动性强,原有户籍制度影响国家的赋税收入

⑤王安石变法“方田均税法”,增加税收。

时期 具体史实

战国 大规模编排民户,制定户籍。以“伍”为单位,无论男女都登记

秦 分类登记制度(民籍、宗室籍、宦籍、市籍等)

汉 设户籍管理的专职官员(丞相主管全国户籍工作);编户齐民;东汉末年,户籍散乱,豪强地主与国家争夺人口

两晋至 南朝 西晋:重建户籍,“黄籍”;东晋:“黄籍”(南方土著);

“白籍”(北方移民);东晋后期:“土断”(白籍土著化)

隋 “大索貌阅”(重新核定户籍)

唐 唐承隋制,管理更严,户籍三年一造

宋 分主户(拥有土地、缴纳赋税的税户)、客户(没有土地的佃户)

元

明

清

元朝的户口类型复杂,按照职业分为军户、民户、匠户、站户等,统称为“诸色户计”,一旦定籍,世代相袭,不得变动

按职业划分户籍(诸色户计);户籍世袭不得变动

诸色户计:元代各种人户的总称。政府根据全国居民承担的不同义务,以及职业,民族、宗教和社会地位的不同等情况,把人们划分为各种人户。称为“诸色户计”或“诸色人户”,一旦定籍,世代相袭,不得变动。

民 族 户 别

蒙古人 军户、站户、猎户、蒙古户

色目人 军户、畏吾儿户、答失蛮户、也里可温

汉人、南人 医户、匠户、酒户、丝绵户、姜户、藤花户、阴阳户、礼乐户、僧户、道户、盐户、军户、站户、猎户、儒户、河西户、契丹户、舶商户、葡萄户、淘金户、采珠户、女真户……

时期 具体史实

战国 大规模编排民户,制定户籍。以“伍”为单位,无论男女都登记

秦 分类登记制度(民籍、宗室籍、宦籍、市籍等)

汉 设户籍管理的专职官员(丞相主管全国户籍工作);编户齐民;东汉末年,户籍散乱,豪强地主与国家争夺人口

两晋至 南朝 西晋:重建户籍,“黄籍”;东晋:“黄籍”(南方土著);

“白籍”(北方移民);东晋后期:“土断”(白籍土著化)

隋 “大索貌阅”(重新核定户籍)

唐 唐承隋制,管理更严,户籍三年一造

宋 分主户(拥有土地、缴纳赋税的税户)、客户(没有土地的佃户)

元 按职业划分户籍(诸色户计);户籍世袭不得变动

明

清

继承元制,以职业定户籍按职业划分户籍;户贴、黄册制度

户籍管理相对松弛,乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审

小结:户籍制度

朝代 户籍制度 功能 特点 演变的原因

战国

秦 汉 魏晋 隋 唐 宋 元 明 清 制定户籍

分类登记

编户齐民

黄籍、白籍、土断

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

户贴制度、黄册

永停编审

统计人丁

征收赋役

控制人民

维护治安

1.历史悠久,由复杂到简单

2.户籍制度下人身依附关系逐渐减弱

3.与土地和赋税制度逐渐分离

1.封建政府征收赋税、徭役、兵役的需要

2.专制主义中央集权制度的不断强化

3.小农经济的内在要求

4.封建等级观念和重农抑商思想的影响

5.统治者的改革

6.商品经济的发展

7.土地兼并和租佃关系的演变

二、基层治理之内核:“官民共治”的管理制度/基层组织除户籍制度外,古代基层治理更重要的内容是相关组织与制度的设立,其名目因时而异。时期 基层组织 民众自我管理与相互监督机制

秦汉

唐朝

北宋

明朝

清朝 乡里制度(乡、里、亭)

乡里、村坊制度

(乡、里、坊、村)

乡里、村坊制度

里甲制:十户为一甲,一百一十户为一里,设甲长、里长

什伍组织:以五家为伍,十家为什,百家为里,彼此之间互相监督

邻保制度:以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督

保甲制(王安石变法):十户为甲,设甲长;十甲为保,设保长。

十家牌法(王阳明推行):十家总编为一牌,轮流收掌查看。

由里甲制到保甲制:十户为牌,十牌为甲,十甲为保。兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。

(二)历代基层组织

两套系统:以赋役征发为主的基层管理体制和以相对更强调治安、自治互保的基层民众的自我管理与监督机制,共同承担基层社会治理的任务。

探究三:基层治理制度的特点材料一:在古代中国,县以下基层社会,由具有强烈自治色彩的家族、宗族、乡族等组织系列(里社保甲与行会等亦均以家族、宗族等实体组成)……成为国家末端政权的补充,起到所谓“结构—功能替代物”的作用。 费正清曾说:“地方长官是中央政府任命的该地唯一代表。这种表面地位造成的结果,就是地方长官只有在与当地士绅头面人物的密切合作下,才能做他的工作。”——摘编自张研、牛贯杰《清史十五讲》材料二:皇权不下县,县下惟宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理造乡绅。——秦晖根据材料及所学知识,归纳中国古代基层治理的特点。①自我管理与相互监督②带有地方自治色彩③法律规范和道德教化有机结合④宗法关系扮演了重要角色⑤官员治理与士绅管理相结合宗法观念及儒家思想的影响时期 基层组织 民众自我管理与相互监督机制

秦汉

唐朝

北宋

明朝

清朝 乡里制度(乡、里、亭)

乡里、村坊制度

(乡、里、坊、村)

乡里、村坊制度

里甲制:十户为一甲,一百一十户为一里,设甲长、里长

什伍组织:以五家为伍,十家为什,百家为里,彼此之间互相监督

邻保制度:以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督

保甲制(王安石变法):十户为甲,设甲长;十甲为保,设保长。

十家牌法(王阳明推行):十家总编为一牌,轮流收掌查看。

由里甲制到保甲制:十户为牌,十牌为甲,十甲为保。兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。

课堂讨论:根据下表,概括古代乡村治理变革的基本趋势,并分析其原因。

趋势:

①由乡里制向保甲制、由乡官制向职役制转变

②国家对乡村治理的干预和控制逐步增强,乡村自治功能逐步减弱

原因:

①国家的统一

②封建专制的强化

③维护小农经济和社会稳定的需要

材料一:令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。 ——《史记·商君列传》

材料二:贼入甲室,贼伤甲,甲号寇,其四邻、典、老皆出不存,不闻号寇,问当论不当?审不存,不当论;典、老虽不存,当论。

可(何)谓“四邻”?四邻,即伍人谓也。

——《睡虎地秦墓竹简·法律答问》

监督

互助

管理户籍,加强社会控制,维护治安

依据材料结合所学,历代基层组织的作用

探究三:基层治理制度的作用

材料三:(乾隆)二十二年(1757年)更定保甲之法:一、顺天府五城所属村庄暨直省各州县乡村,每户岁给门牌。十户为牌(奇零散处,通融编列),立牌长;十牌为甲,立甲长;三年更代。十甲为保,立保长,一年更代。士民公举诚实识字及有身家之人报官点充……凡甲内有盗窃、邪教、赌博……聚会等事,及面生可疑、行迹诡秘之徒,责令专司查报。户口迁移登耗,责令随时报明。于门牌内改换填给。

——《清朝文献通考》卷十九《户口一》

统计户籍,征发赋役

三、基层治理之温情:“博施济众”的保障制度/社会救济和优抚政策古代基层社会秩序的稳定,尤其在遇到天灾人祸时,需要政府和社会采取相应的救济与优抚措施予以保障。实施者措施侧重点政府(主体)社会/民间(辅助)宗族慈善组织三、历代社会救济的概况①建立仓储制度:汉朝:常平仓制度;隋唐:重视官方储备(隋文帝置仓积谷),大力提倡民间积储(义仓、社仓)②实行优抚政策:尊老养老(秦汉皇帝赐老人鸠杖;明优抚高年平民);抚恤鳏寡孤独群体(唐朝开始专设机构,如唐养病坊、宋福田院、元众济院、明清养济院两大类:一类是受自然灾害的百姓流民一类是日常生活中的弱势群体重点在救灾,核心在保证粮食供应宋朝兴起,设立义田、义学、义宅、义冢等族产明清兴起,出现善堂、善会等慈善机构主要提供日常生活救济特点1、国家救济和民间救济相结合2、国家立法,并设专门机构实施3、针对不同对象采取不同救济措施,4、具有丰富的思想基础和鲜明的伦理特色5、手段多样化,系统性扶持与临时性救助相结合根据上表,归纳中国古代社会救济的特点《大明律》对救助鳏寡孤独有专门的律条规定:

凡鳏寡孤独及笃疾之人,贫穷无亲属依倚,不能自存所在官司应收养而不收养者,杖方十;若应给衣粮而官吏克减者,以监守自盗论。

想一想:古代政府为什么要以法律形式规定对贫苦无依的人群进行救助?这样的法律规定能落实吗?

这一法律规定一定程度上能够落实;但由于封建社会的社会性质,官吏的搜刮和监守自盗,这一法律规定必定大打折扣,贫苦无依的人群受到的救助是有限的。

原因:

1.政治:缓和阶级矛盾,维护统治的需要

2.经济:小农经济的脆弱性(社会生产力水平低,自然灾害频发)

3.思想:儒家的民本观念、仁政思想的影响;

1.经济:为民众提供了一定的生活保障,以保证人口的繁衍和正常生产活动的进行2.政治:客观上有利于维护社会稳定,巩固统治3.思想:弘扬了尊老爱幼、扶困济贫的优良传统课堂讨论:中国古代社会救济的影响朝代 户籍制度 基层组织 社会治理 社会救济 优抚政策

秦

汉 隋

唐

宋

元

明

清 分类登记制度

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

户帖、黄册

永停编审

乡里制度

百户为里,五里为乡

里甲制

编制严密的保甲制

十家牌法

保甲制

邻保制度

什伍组织

常平仓制度

置仓积谷,义仓、社仓

宗族内部的救助活动兴起

慈善组织兴起

养济院

众济院

福田院

养病坊

鸠杖

乡里制与保甲制逐步合一控制加强

政府对百姓的人身束缚逐渐减弱

民间救助的作用逐渐增大

赋役向土地摊派户籍作用减弱

【课堂小结】

户籍制度

①户籍制度需因时而进行改革创新

②户籍改革应保障社会人员的合理流动

基层管理

①充分发挥广大村民参与乡村治理的自主性和创造性

②进一步加强乡村基层民主建设

③尊重乡村文化传统,充分利用乡村社会治理资源

救济与优抚制度

①关爱弱势群体,保证民众基本生活需要

②居安思危,做好应急物资储备

③以政府为主,充分发挥社会群体的作用

中国古代国家治理对当今的启示

1、“以民为本”——坚持以人民为中心

2、促进阶层流动,扩大中间阶层——注重国家治理的系统性、整体性、协调性

3、强调教化——充分发挥政府和社会组织的作用,救助与教育相结合,扶贫先扶志

4、一定的基层自治——坚持和完善基层群众自治制度,调动群众直接参与管理国家和社会事务、直接行使民主权利

5、“为政以德”“德主刑辅、宽严相济”——坚持在以德治国的同时,健全社会治理的法律体系

一、历代户籍制度演变

永光四年正月己酉

橐佗吞胡隧长张彭祖符

妻大女昭武万岁里□□年卅二

子大男辅年十九岁

子小男广宗年十二岁

子小女女足年九岁

辅妻南来年十五

——《居延汉简甲编》218简文

符

皆黑色

侯长觻得

广昌里公乘礼忠,年卅

小奴二人值三万 用马五匹值二万

宅一区万

大婢一人二万 牛车二两值四千

田五顷五万 轺车一乘直万

服牛二六千 凡赀直十五万

——《居延汉简甲乙编》三七·三五

吏家属名籍

住址

身份

姓名

家庭成员关系

适役情况

姓名

年龄

肤色

爵位

资产

元湖州路户籍文书第二册叶三“吴万三”户:

——郑旭东《元代户籍文书系统再检讨——以新发现元湖州路户籍文书为中心》《中国史研究》2018年第3期

户籍类别

承担赋役类型

职业

土地亩数与房屋间数

家庭成员及亲戚

一户汪寄佛,徽州府祁门县十西都住民,应当民差。

计家伍口:

男子叁口

成丁贰口

本身年叁拾陆岁

兄满年肆拾年

不成丁壹口

男祖寿年四岁

妇女贰口

妻阿李年叁拾叁岁

嫂阿王年叁拾叁岁

事产

田地无

房屋瓦屋叁间孽畜无

右户帖付汪寄佛收执 准此

洪武四年 月 日

部

徽州府祁门县汪寄佛户帖

(中国社会科学院历史研究所藏)

承担赋役类型

嘉靖四十一年严州府遂安县十八都下一图六甲黄册原本首页(上海图书馆藏)

第陆甲

一户汪银原以故叔汪价为户系浙江严州府遂安县拾捌都下壹图民籍轮充嘉靖拾柒年分甲首

旧管

人口……

事产……

开除

人口……

事产……

新收

人口……

事产……

实在

人口男妇柒口

男子肆口

成丁三口

本身年伍拾伍岁

弟汪铜年肆拾伍岁

男汪得年叁拾伍岁

不成丁壹口

侄娜儿年贰岁

妇女叁口

大口壹口侄妇詹氏年贰拾岁

小口贰口

侄女金凤年壹拾贰岁

侄女毛小年肆岁

事产

官民田地山肆拾柒亩柒厘柒毫

夏税

丝壹拾叁两壹钱壹分贰厘壹毫伍丝四忽

绵贰钱贰分贰厘玖毫贰丝

秋粮米正耗陆勺捌抄

民瓦房屋贰拾壹间

民头匹牛壹头

里甲编制

户籍类别

变动情况

赋税

此时人丁登记尚完备,明中后期后,详事产略人丁,原因何在?

张居正“一条鞭法”

——栾成显《明代黄册研究》,中国社会科学出版社 P51-55

第六单元 基层治理与社会保障

管理人民

稳定秩序

基层治理 社会保障

中国 古代 户籍管理、基层组织 政府主导、社会参与

现代 中国特色的社会保障制度

西方 古希腊 村社自治

中古 庄园自治、城市自治

近现代 自治市政、社会制度 完善的社会保障体系

第 17 课 中国古代的户籍制度与社会治理

课标要求:

了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度,以及有代表性的基层管理组织;知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施。

一、基层治理之根基:“计丁保赋”的户籍制度二、基层治理之内核:“官民共治”的管理制度(基层组织)三、基层治理之温情:“博施济众”的保障制度(社会救济与优抚政策)本课结构一、基层治理之根基:“计丁保赋”的户籍制度在古代基层治理的首要任务就是统计人口并限制人口的自由流动,以保障赋役征发。如何做到这一点?依赖于严密的户籍管理制度时期 具体史实

战国

秦

汉

两晋至 南朝

隋

唐

宋

元

明

清

(一)中国古代户籍制度发展的概况

A、民户籍(一般百姓)

B、宗室籍(王族)

C、宦籍(官吏)

D、市籍(商贾)

具等级性和不平等性

大规模编排民户,制定户籍。以“伍”为单位,无论男女都登记

分类登记制度(民籍、宗室籍、宦籍、市籍等)

——中外历史刚要(上)P15页

籍贯

户主

身份

姓名

家庭情况

指出秦朝编制如此细致户籍簿的目的?

掌握人口情况,以便征发赋役

史料实证:秦朝:分类登记制度

◎里耶秦简·户籍簿

时期 具体史实

战国 大规模编排民户,制定户籍。以“伍”为单位,无论男女都登记

秦 分类登记制度(民籍、宗室籍、宦籍、市籍等)

汉

两晋至 南朝

隋

唐

宋

元

明

清

编户齐民制度

两汉对百姓的管理,由汉武帝时期开始推行的编户制度。以户为单位来管理人民,是谓“编户”。同时废除过去封建体制下地方上原有的贵族、长老、族长等地方领袖,所有人统统是国君的臣民,是谓“齐民”,总称“编户齐民”。

西汉政府“编户齐民” 制度(1)被西汉政府正式编入户藉的地主、自耕农、佣工、雇农等。 (2)编户齐民既是行政管理制度,又是赋税制度。

编户齐民对国家的义务:①田租:三十税一; ②人头税:A.算赋:15-56岁120钱;B.口赋:7-14岁20钱; ③徭役:每年一个月,并戍边三日,戍边三日不去则交更赋(300钱)代役; ④兵役:一生服役2年。

设户籍管理的专职官员(丞相主管全国户籍工作);编户齐民;东汉末年,户籍散乱,豪强地主与国家争夺人口

时期 具体史实

战国 大规模编排民户,制定户籍。以“伍”为单位,无论男女都登记

秦 分类登记制度(民籍、宗室籍、宦籍、市籍等)

汉

两晋至 南朝

隋

唐

宋

元

明

清

设户籍管理的专职官员(丞相主管全国户籍工作);编户齐民;东汉末年,户籍散乱,豪强地主与国家争夺人口

西晋:重建户籍,“黄籍”;东晋:“黄籍”(南方土著);

“白籍”(北方移民);东晋后期:“土断”(白籍土著化)

材料二 东晋给予北方移民安置点一郡、县的建制,沿用其原籍的郡名、县名,称侨郡、侨县,并任命流民中的士族担任郡守、县令。“一时侨州至十数,侨郡至百,侨县至数百”,形成了州中有州,县中有县的“插花地”,同一地区出现了不同行政区划,造成地名系统的大混乱。侨人户籍称“白籍”,不算正式编户。晋成帝时下令土断,将白籍用里伍形式重新编制,便之固定在土地上,与黄籍户一样承担国家税役,改籍当地州郡县。许多侨州郡县也被省并。但直道隋朝重新划定政区,大举省并州县,改州为郡,以郡统县,才根除掉侨置州县问题。

——摘编自白寿彝《中国通史》

探究一:根据材料,分析东晋时期户籍制变化的原因

材料一:北方人口南迁示意图

1、北方连年战争,大量农民失去土地,江南地区得到开发,北人南迁

2、当时南方远落后于北方,为了招募流民进行生产,对流民给予免除赋役的优待

3、南渡的北方大族,不愿泯灭南北界限

4、政府增加赋役的需要

5、减少南迁北方人与南方土著人的矛盾

“大索貌阅”(重新核定户籍)

时期 具体史实

战国 大规模编排民户,制定户籍。以“伍”为单位,无论男女都登记

秦 分类登记制度(民籍、宗室籍、宦籍、市籍等)

汉 设户籍管理的专职官员(丞相主管全国户籍工作);编户齐民;东汉末年,户籍散乱,豪强地主与国家争夺人口

两晋至 南朝 西晋:重建户籍,“黄籍”;东晋:“黄籍”(南方土著);

“白籍”(北方移民);东晋后期:“土断”(白籍土著化)

隋

唐

宋

元

明

清

所谓“大索”就是清点户口,并登记姓名、出生年月和相貌,目的在于搜括隐匿人口;所谓“貌阅”,则是将百姓与户籍上描述的外貌一一核对,目的在于责令官员亲自当面检查年貌形状,以便查出那些已达成丁之岁,而用诈老、诈小的办法逃避承担赋役的人。通过检查,大量隐漏户口被查出,增加了政府控制的人口和赋税收入。

材料:机巧奸伪,避役惰游者十六七。四方疲人,或诈老诈小,规免租赋。高祖令州县大索貌阅……兼令析籍,各为户头,以防容隐。于是计帐进四十四万三千丁,新附一百六十四万一千五百口。

——《隋书·食货志》

依据材料,分析隋朝实行“大索貌阅”的影响。

影响:

①清查出大量隐漏户口,防止人民逃税

②保障国家赋役征发和社会控制

③遏制士族、豪强势力,加强中央集权

探究二:隋朝大索貌阅的影响

时期 具体史实

战国 大规模编排民户,制定户籍。以“伍”为单位,无论男女都登记

秦 分类登记制度(民籍、宗室籍、宦籍、市籍等)

汉 设户籍管理的专职官员(丞相主管全国户籍工作);编户齐民;东汉末年,户籍散乱,豪强地主与国家争夺人口

两晋至 南朝 西晋:重建户籍,“黄籍”;东晋:“黄籍”(南方土著);

“白籍”(北方移民);东晋后期:“土断”(白籍土著化)

隋 “大索貌阅”(重新核定户籍)

唐

宋

元

明

清

唐承隋制,管理更严,户籍三年一造

分主户(拥有土地、缴纳赋税的税户)、客户(没有土地的佃户)

2.东晋和宋朝户籍制度变化背后的原因是什么

课堂讨论:宋时户籍制变化的原因

①实行“不抑兼并”的土地政策,土地兼并严重

②宋代城市化与商品经济发展迅猛,商业税比重增加

③土地私有制进一步发展,征收赋税渐以田亩为主

④社会各阶层的流动性强,原有户籍制度影响国家的赋税收入

⑤王安石变法“方田均税法”,增加税收。

时期 具体史实

战国 大规模编排民户,制定户籍。以“伍”为单位,无论男女都登记

秦 分类登记制度(民籍、宗室籍、宦籍、市籍等)

汉 设户籍管理的专职官员(丞相主管全国户籍工作);编户齐民;东汉末年,户籍散乱,豪强地主与国家争夺人口

两晋至 南朝 西晋:重建户籍,“黄籍”;东晋:“黄籍”(南方土著);

“白籍”(北方移民);东晋后期:“土断”(白籍土著化)

隋 “大索貌阅”(重新核定户籍)

唐 唐承隋制,管理更严,户籍三年一造

宋 分主户(拥有土地、缴纳赋税的税户)、客户(没有土地的佃户)

元

明

清

元朝的户口类型复杂,按照职业分为军户、民户、匠户、站户等,统称为“诸色户计”,一旦定籍,世代相袭,不得变动

按职业划分户籍(诸色户计);户籍世袭不得变动

诸色户计:元代各种人户的总称。政府根据全国居民承担的不同义务,以及职业,民族、宗教和社会地位的不同等情况,把人们划分为各种人户。称为“诸色户计”或“诸色人户”,一旦定籍,世代相袭,不得变动。

民 族 户 别

蒙古人 军户、站户、猎户、蒙古户

色目人 军户、畏吾儿户、答失蛮户、也里可温

汉人、南人 医户、匠户、酒户、丝绵户、姜户、藤花户、阴阳户、礼乐户、僧户、道户、盐户、军户、站户、猎户、儒户、河西户、契丹户、舶商户、葡萄户、淘金户、采珠户、女真户……

时期 具体史实

战国 大规模编排民户,制定户籍。以“伍”为单位,无论男女都登记

秦 分类登记制度(民籍、宗室籍、宦籍、市籍等)

汉 设户籍管理的专职官员(丞相主管全国户籍工作);编户齐民;东汉末年,户籍散乱,豪强地主与国家争夺人口

两晋至 南朝 西晋:重建户籍,“黄籍”;东晋:“黄籍”(南方土著);

“白籍”(北方移民);东晋后期:“土断”(白籍土著化)

隋 “大索貌阅”(重新核定户籍)

唐 唐承隋制,管理更严,户籍三年一造

宋 分主户(拥有土地、缴纳赋税的税户)、客户(没有土地的佃户)

元 按职业划分户籍(诸色户计);户籍世袭不得变动

明

清

继承元制,以职业定户籍按职业划分户籍;户贴、黄册制度

户籍管理相对松弛,乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审

小结:户籍制度

朝代 户籍制度 功能 特点 演变的原因

战国

秦 汉 魏晋 隋 唐 宋 元 明 清 制定户籍

分类登记

编户齐民

黄籍、白籍、土断

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

户贴制度、黄册

永停编审

统计人丁

征收赋役

控制人民

维护治安

1.历史悠久,由复杂到简单

2.户籍制度下人身依附关系逐渐减弱

3.与土地和赋税制度逐渐分离

1.封建政府征收赋税、徭役、兵役的需要

2.专制主义中央集权制度的不断强化

3.小农经济的内在要求

4.封建等级观念和重农抑商思想的影响

5.统治者的改革

6.商品经济的发展

7.土地兼并和租佃关系的演变

二、基层治理之内核:“官民共治”的管理制度/基层组织除户籍制度外,古代基层治理更重要的内容是相关组织与制度的设立,其名目因时而异。时期 基层组织 民众自我管理与相互监督机制

秦汉

唐朝

北宋

明朝

清朝 乡里制度(乡、里、亭)

乡里、村坊制度

(乡、里、坊、村)

乡里、村坊制度

里甲制:十户为一甲,一百一十户为一里,设甲长、里长

什伍组织:以五家为伍,十家为什,百家为里,彼此之间互相监督

邻保制度:以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督

保甲制(王安石变法):十户为甲,设甲长;十甲为保,设保长。

十家牌法(王阳明推行):十家总编为一牌,轮流收掌查看。

由里甲制到保甲制:十户为牌,十牌为甲,十甲为保。兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。

(二)历代基层组织

两套系统:以赋役征发为主的基层管理体制和以相对更强调治安、自治互保的基层民众的自我管理与监督机制,共同承担基层社会治理的任务。

探究三:基层治理制度的特点材料一:在古代中国,县以下基层社会,由具有强烈自治色彩的家族、宗族、乡族等组织系列(里社保甲与行会等亦均以家族、宗族等实体组成)……成为国家末端政权的补充,起到所谓“结构—功能替代物”的作用。 费正清曾说:“地方长官是中央政府任命的该地唯一代表。这种表面地位造成的结果,就是地方长官只有在与当地士绅头面人物的密切合作下,才能做他的工作。”——摘编自张研、牛贯杰《清史十五讲》材料二:皇权不下县,县下惟宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理造乡绅。——秦晖根据材料及所学知识,归纳中国古代基层治理的特点。①自我管理与相互监督②带有地方自治色彩③法律规范和道德教化有机结合④宗法关系扮演了重要角色⑤官员治理与士绅管理相结合宗法观念及儒家思想的影响时期 基层组织 民众自我管理与相互监督机制

秦汉

唐朝

北宋

明朝

清朝 乡里制度(乡、里、亭)

乡里、村坊制度

(乡、里、坊、村)

乡里、村坊制度

里甲制:十户为一甲,一百一十户为一里,设甲长、里长

什伍组织:以五家为伍,十家为什,百家为里,彼此之间互相监督

邻保制度:以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督

保甲制(王安石变法):十户为甲,设甲长;十甲为保,设保长。

十家牌法(王阳明推行):十家总编为一牌,轮流收掌查看。

由里甲制到保甲制:十户为牌,十牌为甲,十甲为保。兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。

课堂讨论:根据下表,概括古代乡村治理变革的基本趋势,并分析其原因。

趋势:

①由乡里制向保甲制、由乡官制向职役制转变

②国家对乡村治理的干预和控制逐步增强,乡村自治功能逐步减弱

原因:

①国家的统一

②封建专制的强化

③维护小农经济和社会稳定的需要

材料一:令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。 ——《史记·商君列传》

材料二:贼入甲室,贼伤甲,甲号寇,其四邻、典、老皆出不存,不闻号寇,问当论不当?审不存,不当论;典、老虽不存,当论。

可(何)谓“四邻”?四邻,即伍人谓也。

——《睡虎地秦墓竹简·法律答问》

监督

互助

管理户籍,加强社会控制,维护治安

依据材料结合所学,历代基层组织的作用

探究三:基层治理制度的作用

材料三:(乾隆)二十二年(1757年)更定保甲之法:一、顺天府五城所属村庄暨直省各州县乡村,每户岁给门牌。十户为牌(奇零散处,通融编列),立牌长;十牌为甲,立甲长;三年更代。十甲为保,立保长,一年更代。士民公举诚实识字及有身家之人报官点充……凡甲内有盗窃、邪教、赌博……聚会等事,及面生可疑、行迹诡秘之徒,责令专司查报。户口迁移登耗,责令随时报明。于门牌内改换填给。

——《清朝文献通考》卷十九《户口一》

统计户籍,征发赋役

三、基层治理之温情:“博施济众”的保障制度/社会救济和优抚政策古代基层社会秩序的稳定,尤其在遇到天灾人祸时,需要政府和社会采取相应的救济与优抚措施予以保障。实施者措施侧重点政府(主体)社会/民间(辅助)宗族慈善组织三、历代社会救济的概况①建立仓储制度:汉朝:常平仓制度;隋唐:重视官方储备(隋文帝置仓积谷),大力提倡民间积储(义仓、社仓)②实行优抚政策:尊老养老(秦汉皇帝赐老人鸠杖;明优抚高年平民);抚恤鳏寡孤独群体(唐朝开始专设机构,如唐养病坊、宋福田院、元众济院、明清养济院两大类:一类是受自然灾害的百姓流民一类是日常生活中的弱势群体重点在救灾,核心在保证粮食供应宋朝兴起,设立义田、义学、义宅、义冢等族产明清兴起,出现善堂、善会等慈善机构主要提供日常生活救济特点1、国家救济和民间救济相结合2、国家立法,并设专门机构实施3、针对不同对象采取不同救济措施,4、具有丰富的思想基础和鲜明的伦理特色5、手段多样化,系统性扶持与临时性救助相结合根据上表,归纳中国古代社会救济的特点《大明律》对救助鳏寡孤独有专门的律条规定:

凡鳏寡孤独及笃疾之人,贫穷无亲属依倚,不能自存所在官司应收养而不收养者,杖方十;若应给衣粮而官吏克减者,以监守自盗论。

想一想:古代政府为什么要以法律形式规定对贫苦无依的人群进行救助?这样的法律规定能落实吗?

这一法律规定一定程度上能够落实;但由于封建社会的社会性质,官吏的搜刮和监守自盗,这一法律规定必定大打折扣,贫苦无依的人群受到的救助是有限的。

原因:

1.政治:缓和阶级矛盾,维护统治的需要

2.经济:小农经济的脆弱性(社会生产力水平低,自然灾害频发)

3.思想:儒家的民本观念、仁政思想的影响;

1.经济:为民众提供了一定的生活保障,以保证人口的繁衍和正常生产活动的进行2.政治:客观上有利于维护社会稳定,巩固统治3.思想:弘扬了尊老爱幼、扶困济贫的优良传统课堂讨论:中国古代社会救济的影响朝代 户籍制度 基层组织 社会治理 社会救济 优抚政策

秦

汉 隋

唐

宋

元

明

清 分类登记制度

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

户帖、黄册

永停编审

乡里制度

百户为里,五里为乡

里甲制

编制严密的保甲制

十家牌法

保甲制

邻保制度

什伍组织

常平仓制度

置仓积谷,义仓、社仓

宗族内部的救助活动兴起

慈善组织兴起

养济院

众济院

福田院

养病坊

鸠杖

乡里制与保甲制逐步合一控制加强

政府对百姓的人身束缚逐渐减弱

民间救助的作用逐渐增大

赋役向土地摊派户籍作用减弱

【课堂小结】

户籍制度

①户籍制度需因时而进行改革创新

②户籍改革应保障社会人员的合理流动

基层管理

①充分发挥广大村民参与乡村治理的自主性和创造性

②进一步加强乡村基层民主建设

③尊重乡村文化传统,充分利用乡村社会治理资源

救济与优抚制度

①关爱弱势群体,保证民众基本生活需要

②居安思危,做好应急物资储备

③以政府为主,充分发挥社会群体的作用

中国古代国家治理对当今的启示

1、“以民为本”——坚持以人民为中心

2、促进阶层流动,扩大中间阶层——注重国家治理的系统性、整体性、协调性

3、强调教化——充分发挥政府和社会组织的作用,救助与教育相结合,扶贫先扶志

4、一定的基层自治——坚持和完善基层群众自治制度,调动群众直接参与管理国家和社会事务、直接行使民主权利

5、“为政以德”“德主刑辅、宽严相济”——坚持在以德治国的同时,健全社会治理的法律体系

一、历代户籍制度演变

永光四年正月己酉

橐佗吞胡隧长张彭祖符

妻大女昭武万岁里□□年卅二

子大男辅年十九岁

子小男广宗年十二岁

子小女女足年九岁

辅妻南来年十五

——《居延汉简甲编》218简文

符

皆黑色

侯长觻得

广昌里公乘礼忠,年卅

小奴二人值三万 用马五匹值二万

宅一区万

大婢一人二万 牛车二两值四千

田五顷五万 轺车一乘直万

服牛二六千 凡赀直十五万

——《居延汉简甲乙编》三七·三五

吏家属名籍

住址

身份

姓名

家庭成员关系

适役情况

姓名

年龄

肤色

爵位

资产

元湖州路户籍文书第二册叶三“吴万三”户:

——郑旭东《元代户籍文书系统再检讨——以新发现元湖州路户籍文书为中心》《中国史研究》2018年第3期

户籍类别

承担赋役类型

职业

土地亩数与房屋间数

家庭成员及亲戚

一户汪寄佛,徽州府祁门县十西都住民,应当民差。

计家伍口:

男子叁口

成丁贰口

本身年叁拾陆岁

兄满年肆拾年

不成丁壹口

男祖寿年四岁

妇女贰口

妻阿李年叁拾叁岁

嫂阿王年叁拾叁岁

事产

田地无

房屋瓦屋叁间孽畜无

右户帖付汪寄佛收执 准此

洪武四年 月 日

部

徽州府祁门县汪寄佛户帖

(中国社会科学院历史研究所藏)

承担赋役类型

嘉靖四十一年严州府遂安县十八都下一图六甲黄册原本首页(上海图书馆藏)

第陆甲

一户汪银原以故叔汪价为户系浙江严州府遂安县拾捌都下壹图民籍轮充嘉靖拾柒年分甲首

旧管

人口……

事产……

开除

人口……

事产……

新收

人口……

事产……

实在

人口男妇柒口

男子肆口

成丁三口

本身年伍拾伍岁

弟汪铜年肆拾伍岁

男汪得年叁拾伍岁

不成丁壹口

侄娜儿年贰岁

妇女叁口

大口壹口侄妇詹氏年贰拾岁

小口贰口

侄女金凤年壹拾贰岁

侄女毛小年肆岁

事产

官民田地山肆拾柒亩柒厘柒毫

夏税

丝壹拾叁两壹钱壹分贰厘壹毫伍丝四忽

绵贰钱贰分贰厘玖毫贰丝

秋粮米正耗陆勺捌抄

民瓦房屋贰拾壹间

民头匹牛壹头

里甲编制

户籍类别

变动情况

赋税

此时人丁登记尚完备,明中后期后,详事产略人丁,原因何在?

张居正“一条鞭法”

——栾成显《明代黄册研究》,中国社会科学出版社 P51-55

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理