第4单元 中国特色社会主义建设的道路 单元检测(人教版必修2)

文档属性

| 名称 | 第4单元 中国特色社会主义建设的道路 单元检测(人教版必修2) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-12-18 21:10:27 | ||

图片预览

文档简介

单元检测(四) 中国特色社会主义建设的道路

一、选择题(每小题4分,共60分)

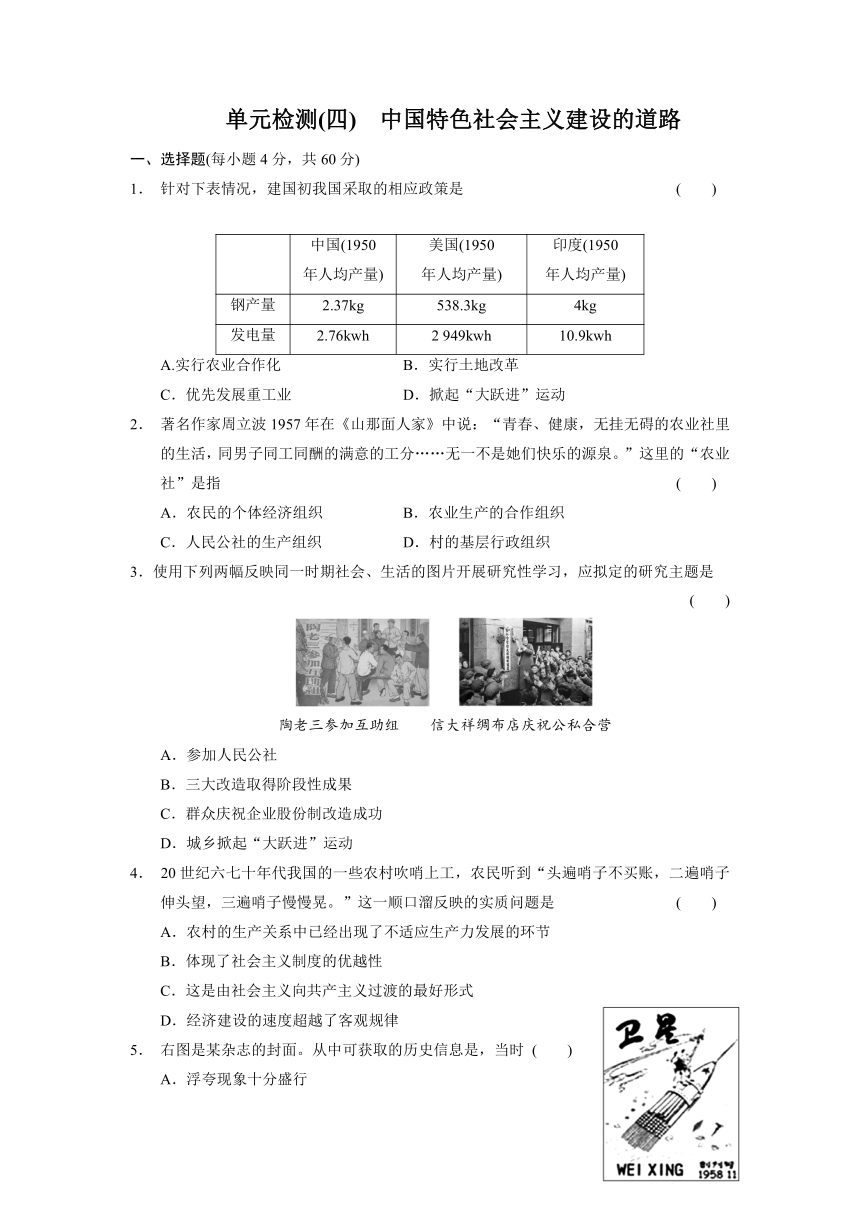

1. 针对下表情况,建国初我国采取的相应政策是 ( )

中国(1950

年人均产量)

美国(1950

年人均产量)

印度(1950

年人均产量)

钢产量

2.37kg

538.3kg

4kg

发电量

2.76kwh

2 949kwh

10.9kwh

A.实行农业合作化 B.实行土地改革

C.优先发展重工业 D.掀起“大跃进”运动

2. 著名作家周立波1957年在《山那面人家》中说:“青春、健康,无挂无碍的农业社里的生活,同男子同工同酬的满意的工分……无一不是她们快乐的源泉。”这里的“农业社”是指 ( )

A.农民的个体经济组织 B.农业生产的合作组织

C.人民公社的生产组织 D.村的基层行政组织

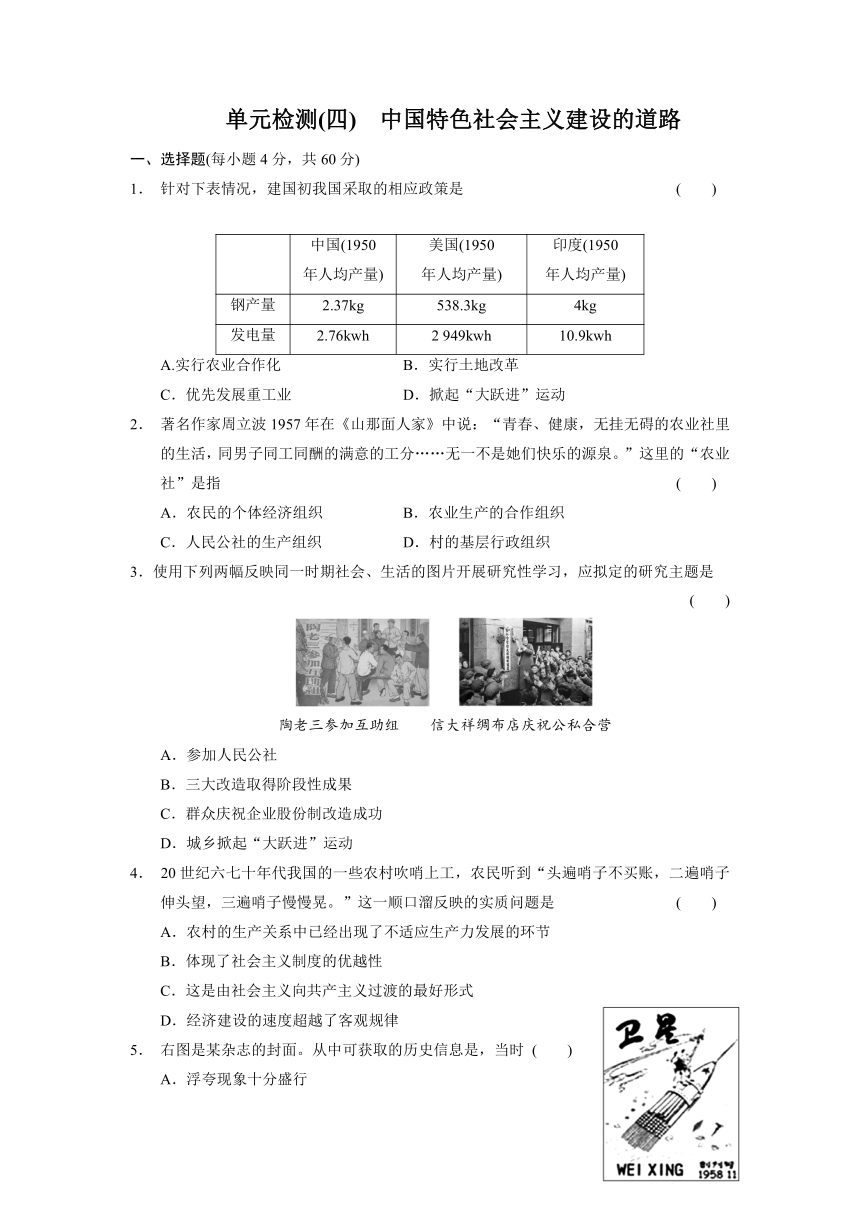

3.使用下列两幅反映同一时期社会、生活的图片开展研究性学习,应拟定的研究主题是

( )

陶老三参加互助组 信大祥绸布店庆祝公私合营

A.参加人民公社

B.三大改造取得阶段性成果

C.群众庆祝企业股份制改造成功

D.城乡掀起“大跃进”运动

4. 20世纪六七十年代我国的一些农村吹哨上工,农民听到“头遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃。”这一顺口溜反映的实质问题是 ( )

A.农村的生产关系中已经出现了不适应生产力发展的环节

B.体现了社会主义制度的优越性

C.这是由社会主义向共产主义过渡的最好形式

D.经济建设的速度超越了客观规律

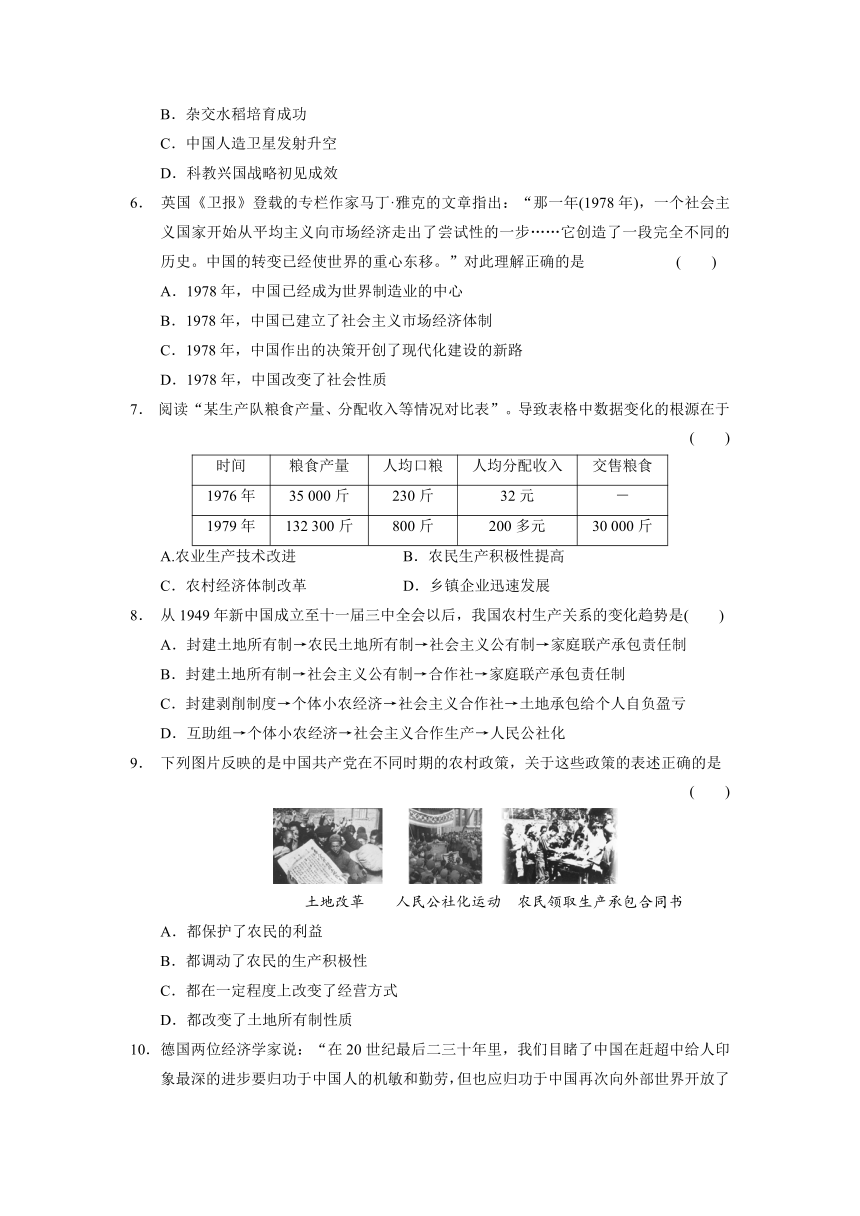

5. 右图是某杂志的封面。从中可获取的历史信息是,当时 ( )

A.浮夸现象十分盛行

B.杂交水稻培育成功

C.中国人造卫星发射升空

D.科教兴国战略初见成效

6. 英国《卫报》登载的专栏作家马丁·雅克的文章指出:“那一年(1978年),一个社会主义国家开始从平均主义向市场经济走出了尝试性的一步……它创造了一段完全不同的历史。中国的转变已经使世界的重心东移。”对此理解正确的是 ( )

A.1978年,中国已经成为世界制造业的中心

B.1978年,中国已建立了社会主义市场经济体制

C.1978年,中国作出的决策开创了现代化建设的新路

D.1978年,中国改变了社会性质

7. 阅读“某生产队粮食产量、分配收入等情况对比表”。导致表格中数据变化的根源在于

( )

时间

粮食产量

人均口粮

人均分配收入

交售粮食

1976年

35 000斤

230斤

32元

-

1979年

132 300斤

800斤

200多元

30 000斤

A.农业生产技术改进 B.农民生产积极性提高

C.农村经济体制改革 D.乡镇企业迅速发展

8. 从1949年新中国成立至十一届三中全会以后,我国农村生产关系的变化趋势是( )

A.封建土地所有制→农民土地所有制→社会主义公有制→家庭联产承包责任制

B.封建土地所有制→社会主义公有制→合作社→家庭联产承包责任制

C.封建剥削制度→个体小农经济→社会主义合作社→土地承包给个人自负盈亏

D.互助组→个体小农经济→社会主义合作生产→人民公社化

9. 下列图片反映的是中国共产党在不同时期的农村政策,关于这些政策的表述正确的是

( )

土地改革 人民公社化运动 农民领取生产承包合同书

A.都保护了农民的利益

B.都调动了农民的生产积极性

C.都在一定程度上改变了经营方式

D.都改变了土地所有制性质

10.德国两位经济学家说:“在20世纪最后二三十年里,我们目睹了中国在赶超中给人印象最深的进步要归功于中国人的机敏和勤劳,但也应归功于中国再次向外部世界开放了她的经济。中国经济体制中的这些基本变化将使发展新的可依赖的制度变得必要。”这里的“基本变化”不包括 ( )

A.城市经济体制改革的不断深入

B.农村家庭联产承包责任制的推行

C.现代化股份制企业制度的建立

D.社会主义商品市场体系基本建立

11.1992年被人们称为中国30年改革进程标志性的分水岭。“如果说此前中国一直在隧道中探索,1992年应该说人们终于看到了隧道口的光亮。”作出这一判断的主要依据是

( )

A.制定了改革开放的基本国策

B.确立了社会主义市场经济体制的改革目标

C.肯定了私营经济的合法地位

D.形成了立体全面的开放格局

12.1992年2月10日,邓小平参观上海贝岭微电子制造有限公司时,风趣地提问:“这台机器姓‘社’还是姓‘资’?”对这句话理解最为恰当的一项是 ( )

A.社会主义也可以用资本主义国家生产的东西

B.指出了姓“资”姓“社”的标准是看它为谁服务

C.使用机器生产就属于资本主义生产方式

D.认为这台机器是市场经济的产物

13.“先抓吃穿用,实现农轻重”,横批“综合平衡”。这是1962年周恩来总理在全国财经工作会议上的即兴对联。此对联是对当时党中央哪一国民经济建设方针的注解( )

A.向社会主义过渡的总路线

B.建设社会主义的总路线

C.“人民公社化”和“大跃进”

D.“调整、巩固、充实、提高”方针

14.下列三幅漫画,反映了建国后人民生活水平的发展变化。有关漫画内容的解读不正确的是 ( )

A.图一时期实行计划经济,商品凭票供应

B.图二时期生活物资匮乏,商品供应不足

C.图三市场经济体系建立,商品供应充足

D.图片说明经济体制在改革中不断完善

15.“点—线—面”,我国最终形成全方位、立体化的开放格局,以下区域开放的先后顺序是 ( )

①沿海开放城市 ②经济特区 ③沿海经济开放区

④内地 ⑤上海浦东

A.③②①⑤④ B.②①③④⑤

C.②①③⑤④ D.①②③④⑤

二、非选择题(第16题22分,第17题18分,共40分)

16.阅读下列材料:

材料一 1958年,“开放肚皮吃饭,鼓足干劲生产”,成为一时间传遍大江南北的著名口号。

材料二 “包字万岁!早包早富,迟包迟富,不包永远不能富。”这是70年代末广州郊区的宣传标语。

材料三 90年代以来,“市场经济”“与国际接轨”“WTO”成为最流行的口号。

材料四 历史学习和研究要求学生具有史证意识。下图是一份地方报刊的号外。

请回答:

(1)材料一中的口号反映出当时怎样的经济建设指导思想?这一指导思想在实践中出现了哪些失误?(6分)

(2)材料二中的口号反映出农村生产关系将要发生怎样的变化?分析这一变化产生的重要影响。(6分)

(3)列举“市场经济”这一口号提出过程中的主要事件。为“与国际接轨”,中国政府做出了哪些努力?(6分)

(4)对于上述漫画所报道的内容,有人认为它反映了“当时的社会”的主流意识,有人则持相反意见。结合史实谈谈你的观点。(可选择任意一种观点,4分)

17.30多年来,改革开放给我国带来了深刻的社会变化。根据相关知识回答:

(1)十一届三中全会是我国改革开放开始的标志,这次会议作出的战略决策是什么?(3分)

(2)30多年的改革以1992年为界,可分为前后两个阶段。1992年前后,对内改革的重心有什么不同?推动重心发生转变的关键因素是什么?(9分)

(3)30多年来,对外开放经历了一个由浅入深的发展历程。请完成下表。(6分)

措施

典型代表

意义

建立经济特区

深圳特区、珠海特区等

①

②

美丽的青岛

现代化的大连

有力地增强了中国改革开放和国民经济的活力

开辟沿海经济开放区

③

加快了对外开放的步伐,有力地推动了改革开放和社会主义现代化建设

答案

1.C 2.B 3.B 4.A 5.A 6.C 7.C 8.A 9.C 10.D

11.B 12.B 13.D 14.C 15.C

16.(1)指导思想:“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线。

失误:掀起了“大跃进”和人民公社化运动。

(2)变化:实行家庭联产承包责任制。

影响:全国农村经济大发展;废除了人民公社体制;推动了城市经济体制改革。

(3)事件:1992年邓小平南方谈话提出要搞好社会主义市场经济;十四大提出建立社会主义市场经济体制的目标。

努力:对内建立了社会主义市场经济体制;对外加入了WTO。

(4)第一种:当时实行高度统一的中央集权体制和计划模式,所有媒体的宣传口号是高度统一的,所以它反映了当时社会的主流意识。

第二种:孤证不立,一份地方报刊反映的某一行为不足以说明“当时的社会”也具有这种特征。

17.(1)把党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来。

(2)不同:1992年前,改革原有的经济体制中生产关系不适应生产力发展的环节;1992年后,建立社会主义市场经济体制。关键因素:邓小平发表南方谈话,解决了“什么是社会主义,怎样建设社会主义”的根本问题。

(3)①成为中国对外开放的窗口和经济体制改革的试验田。

②开放14个沿海港口城市

③长江三角洲、珠江三角洲、闽东南地区和环渤海地区。(举出两个即可)

一、选择题(每小题4分,共60分)

1. 针对下表情况,建国初我国采取的相应政策是 ( )

中国(1950

年人均产量)

美国(1950

年人均产量)

印度(1950

年人均产量)

钢产量

2.37kg

538.3kg

4kg

发电量

2.76kwh

2 949kwh

10.9kwh

A.实行农业合作化 B.实行土地改革

C.优先发展重工业 D.掀起“大跃进”运动

2. 著名作家周立波1957年在《山那面人家》中说:“青春、健康,无挂无碍的农业社里的生活,同男子同工同酬的满意的工分……无一不是她们快乐的源泉。”这里的“农业社”是指 ( )

A.农民的个体经济组织 B.农业生产的合作组织

C.人民公社的生产组织 D.村的基层行政组织

3.使用下列两幅反映同一时期社会、生活的图片开展研究性学习,应拟定的研究主题是

( )

陶老三参加互助组 信大祥绸布店庆祝公私合营

A.参加人民公社

B.三大改造取得阶段性成果

C.群众庆祝企业股份制改造成功

D.城乡掀起“大跃进”运动

4. 20世纪六七十年代我国的一些农村吹哨上工,农民听到“头遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃。”这一顺口溜反映的实质问题是 ( )

A.农村的生产关系中已经出现了不适应生产力发展的环节

B.体现了社会主义制度的优越性

C.这是由社会主义向共产主义过渡的最好形式

D.经济建设的速度超越了客观规律

5. 右图是某杂志的封面。从中可获取的历史信息是,当时 ( )

A.浮夸现象十分盛行

B.杂交水稻培育成功

C.中国人造卫星发射升空

D.科教兴国战略初见成效

6. 英国《卫报》登载的专栏作家马丁·雅克的文章指出:“那一年(1978年),一个社会主义国家开始从平均主义向市场经济走出了尝试性的一步……它创造了一段完全不同的历史。中国的转变已经使世界的重心东移。”对此理解正确的是 ( )

A.1978年,中国已经成为世界制造业的中心

B.1978年,中国已建立了社会主义市场经济体制

C.1978年,中国作出的决策开创了现代化建设的新路

D.1978年,中国改变了社会性质

7. 阅读“某生产队粮食产量、分配收入等情况对比表”。导致表格中数据变化的根源在于

( )

时间

粮食产量

人均口粮

人均分配收入

交售粮食

1976年

35 000斤

230斤

32元

-

1979年

132 300斤

800斤

200多元

30 000斤

A.农业生产技术改进 B.农民生产积极性提高

C.农村经济体制改革 D.乡镇企业迅速发展

8. 从1949年新中国成立至十一届三中全会以后,我国农村生产关系的变化趋势是( )

A.封建土地所有制→农民土地所有制→社会主义公有制→家庭联产承包责任制

B.封建土地所有制→社会主义公有制→合作社→家庭联产承包责任制

C.封建剥削制度→个体小农经济→社会主义合作社→土地承包给个人自负盈亏

D.互助组→个体小农经济→社会主义合作生产→人民公社化

9. 下列图片反映的是中国共产党在不同时期的农村政策,关于这些政策的表述正确的是

( )

土地改革 人民公社化运动 农民领取生产承包合同书

A.都保护了农民的利益

B.都调动了农民的生产积极性

C.都在一定程度上改变了经营方式

D.都改变了土地所有制性质

10.德国两位经济学家说:“在20世纪最后二三十年里,我们目睹了中国在赶超中给人印象最深的进步要归功于中国人的机敏和勤劳,但也应归功于中国再次向外部世界开放了她的经济。中国经济体制中的这些基本变化将使发展新的可依赖的制度变得必要。”这里的“基本变化”不包括 ( )

A.城市经济体制改革的不断深入

B.农村家庭联产承包责任制的推行

C.现代化股份制企业制度的建立

D.社会主义商品市场体系基本建立

11.1992年被人们称为中国30年改革进程标志性的分水岭。“如果说此前中国一直在隧道中探索,1992年应该说人们终于看到了隧道口的光亮。”作出这一判断的主要依据是

( )

A.制定了改革开放的基本国策

B.确立了社会主义市场经济体制的改革目标

C.肯定了私营经济的合法地位

D.形成了立体全面的开放格局

12.1992年2月10日,邓小平参观上海贝岭微电子制造有限公司时,风趣地提问:“这台机器姓‘社’还是姓‘资’?”对这句话理解最为恰当的一项是 ( )

A.社会主义也可以用资本主义国家生产的东西

B.指出了姓“资”姓“社”的标准是看它为谁服务

C.使用机器生产就属于资本主义生产方式

D.认为这台机器是市场经济的产物

13.“先抓吃穿用,实现农轻重”,横批“综合平衡”。这是1962年周恩来总理在全国财经工作会议上的即兴对联。此对联是对当时党中央哪一国民经济建设方针的注解( )

A.向社会主义过渡的总路线

B.建设社会主义的总路线

C.“人民公社化”和“大跃进”

D.“调整、巩固、充实、提高”方针

14.下列三幅漫画,反映了建国后人民生活水平的发展变化。有关漫画内容的解读不正确的是 ( )

A.图一时期实行计划经济,商品凭票供应

B.图二时期生活物资匮乏,商品供应不足

C.图三市场经济体系建立,商品供应充足

D.图片说明经济体制在改革中不断完善

15.“点—线—面”,我国最终形成全方位、立体化的开放格局,以下区域开放的先后顺序是 ( )

①沿海开放城市 ②经济特区 ③沿海经济开放区

④内地 ⑤上海浦东

A.③②①⑤④ B.②①③④⑤

C.②①③⑤④ D.①②③④⑤

二、非选择题(第16题22分,第17题18分,共40分)

16.阅读下列材料:

材料一 1958年,“开放肚皮吃饭,鼓足干劲生产”,成为一时间传遍大江南北的著名口号。

材料二 “包字万岁!早包早富,迟包迟富,不包永远不能富。”这是70年代末广州郊区的宣传标语。

材料三 90年代以来,“市场经济”“与国际接轨”“WTO”成为最流行的口号。

材料四 历史学习和研究要求学生具有史证意识。下图是一份地方报刊的号外。

请回答:

(1)材料一中的口号反映出当时怎样的经济建设指导思想?这一指导思想在实践中出现了哪些失误?(6分)

(2)材料二中的口号反映出农村生产关系将要发生怎样的变化?分析这一变化产生的重要影响。(6分)

(3)列举“市场经济”这一口号提出过程中的主要事件。为“与国际接轨”,中国政府做出了哪些努力?(6分)

(4)对于上述漫画所报道的内容,有人认为它反映了“当时的社会”的主流意识,有人则持相反意见。结合史实谈谈你的观点。(可选择任意一种观点,4分)

17.30多年来,改革开放给我国带来了深刻的社会变化。根据相关知识回答:

(1)十一届三中全会是我国改革开放开始的标志,这次会议作出的战略决策是什么?(3分)

(2)30多年的改革以1992年为界,可分为前后两个阶段。1992年前后,对内改革的重心有什么不同?推动重心发生转变的关键因素是什么?(9分)

(3)30多年来,对外开放经历了一个由浅入深的发展历程。请完成下表。(6分)

措施

典型代表

意义

建立经济特区

深圳特区、珠海特区等

①

②

美丽的青岛

现代化的大连

有力地增强了中国改革开放和国民经济的活力

开辟沿海经济开放区

③

加快了对外开放的步伐,有力地推动了改革开放和社会主义现代化建设

答案

1.C 2.B 3.B 4.A 5.A 6.C 7.C 8.A 9.C 10.D

11.B 12.B 13.D 14.C 15.C

16.(1)指导思想:“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线。

失误:掀起了“大跃进”和人民公社化运动。

(2)变化:实行家庭联产承包责任制。

影响:全国农村经济大发展;废除了人民公社体制;推动了城市经济体制改革。

(3)事件:1992年邓小平南方谈话提出要搞好社会主义市场经济;十四大提出建立社会主义市场经济体制的目标。

努力:对内建立了社会主义市场经济体制;对外加入了WTO。

(4)第一种:当时实行高度统一的中央集权体制和计划模式,所有媒体的宣传口号是高度统一的,所以它反映了当时社会的主流意识。

第二种:孤证不立,一份地方报刊反映的某一行为不足以说明“当时的社会”也具有这种特征。

17.(1)把党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来。

(2)不同:1992年前,改革原有的经济体制中生产关系不适应生产力发展的环节;1992年后,建立社会主义市场经济体制。关键因素:邓小平发表南方谈话,解决了“什么是社会主义,怎样建设社会主义”的根本问题。

(3)①成为中国对外开放的窗口和经济体制改革的试验田。

②开放14个沿海港口城市

③长江三角洲、珠江三角洲、闽东南地区和环渤海地区。(举出两个即可)

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势