统编版高中语文必修下册 第八单元 16.2[六国论]课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修下册 第八单元 16.2[六国论]课件(共29张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 469.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-26 13:31:33 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

语文 必修下册

25 [*六国论]

一、语言文字运用

1.下列各句中,含通假字的一项是( )

A.暴霜露,斩荆棘

B.六国破灭,非兵不利

C.然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌

D.当与秦相较,或未易量

【解析】 A项,“暴”同“曝”。

A

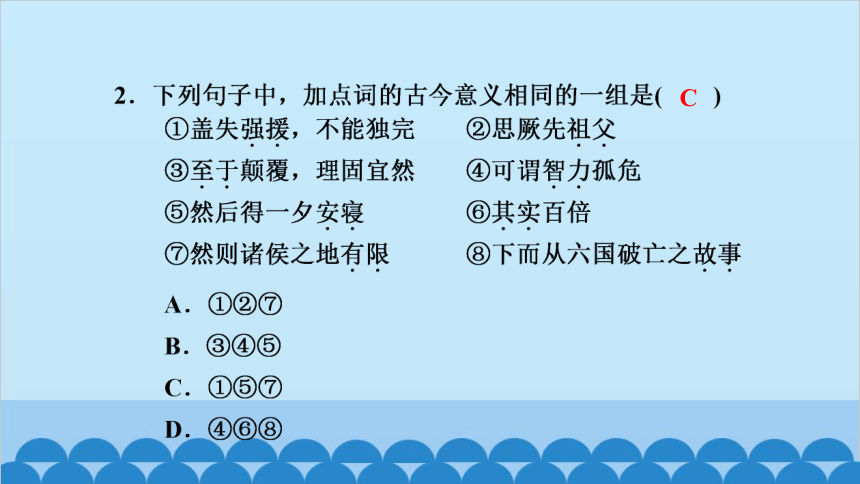

C

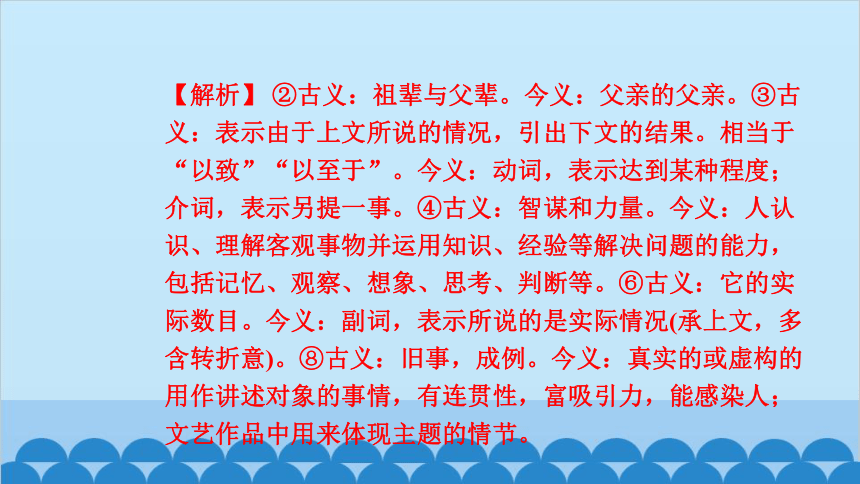

【解析】 ②古义:祖辈与父辈。今义:父亲的父亲。③古

义:表示由于上文所说的情况,引出下文的结果。相当于

“以致”“以至于”。今义:动词,表示达到某种程度;

介词,表示另提一事。④古义:智谋和力量。今义:人认

识、理解客观事物并运用知识、经验等解决问题的能力,

包括记忆、观察、想象、思考、判断等。⑥古义:它的实

际数目。今义:副词,表示所说的是实际情况(承上文,多

含转折意)。⑧古义:旧事,成例。今义:真实的或虚构的

用作讲述对象的事情,有连贯性,富吸引力,能感染人;

文艺作品中用来体现主题的情节。

B

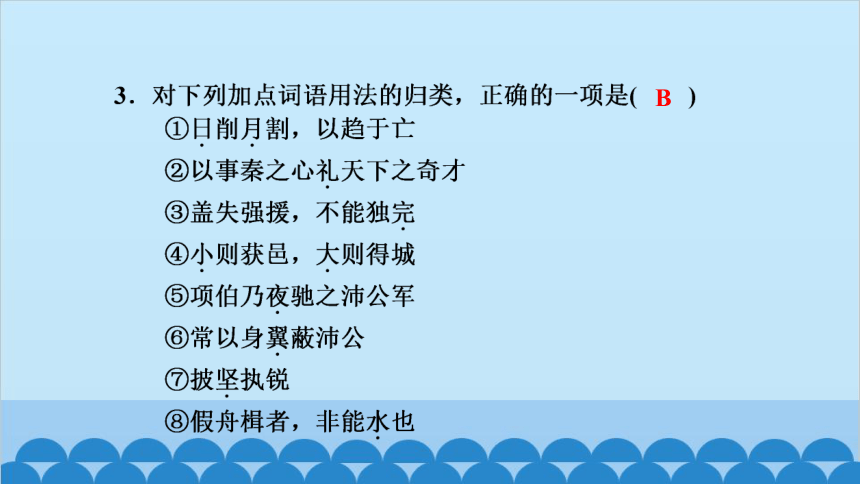

A.①②⑤⑥/③④⑦/⑧

B.①⑤⑥/②⑧/③/④⑦

C.①②⑤⑥/③/④⑦/⑧

D.①⑤⑥/②③⑧/④⑦

【解析】 ①⑤⑥名词做状语,②⑧名词活用为动词,③形

容词活用为动词,④⑦形容词活用为名词。

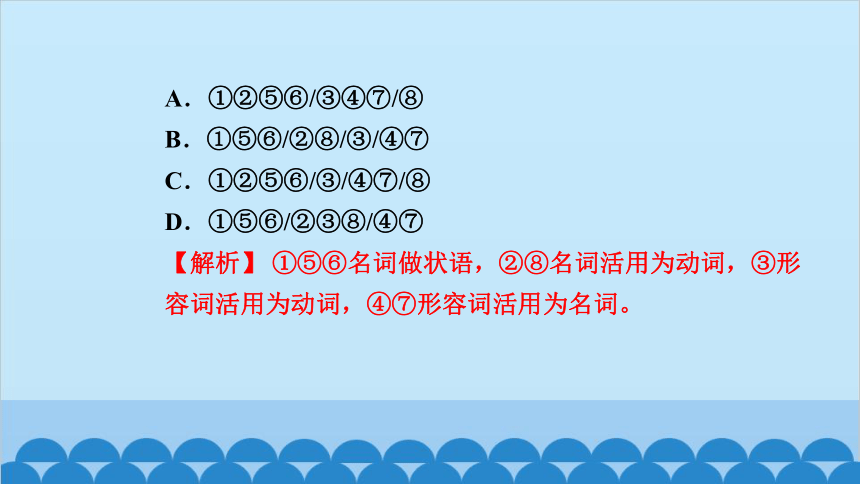

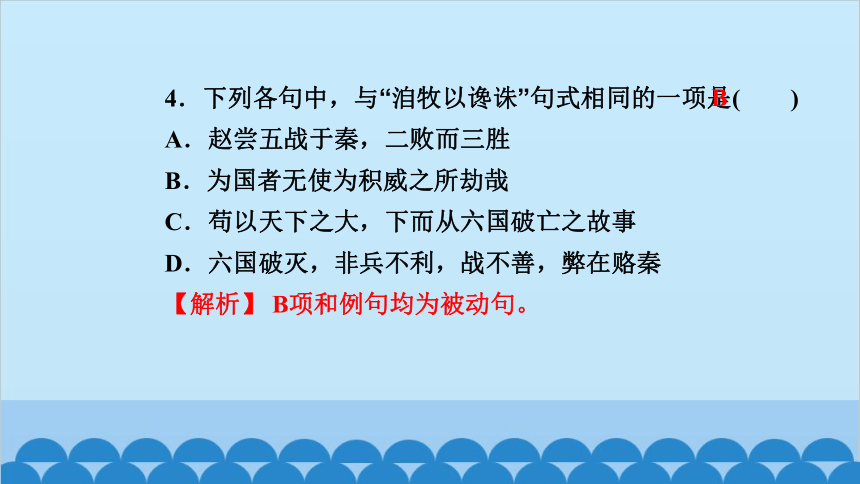

4.下列各句中,与“洎牧以谗诛”句式相同的一项是( )

A.赵尝五战于秦,二败而三胜

B.为国者无使为积威之所劫哉

C.苟以天下之大,下而从六国破亡之故事

D.六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦

【解析】 B项和例句均为被动句。

B

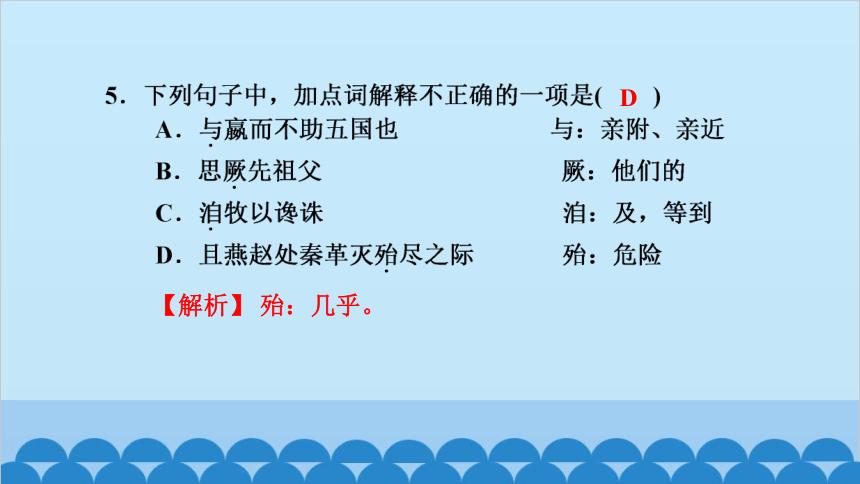

【解析】 殆:几乎。

D

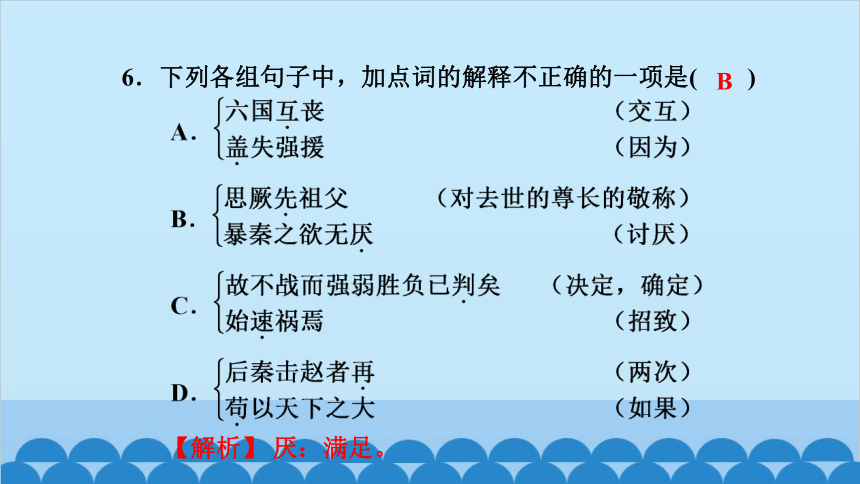

6.下列各组句子中,加点词的解释不正确的一项是( )

【解析】 厌:满足。

B

7.下列各句中,加点词的意义与用法相同的一项是( )

D

【解析】 A项,介词,因为/介词,凭借、用;B项,代

词,代指秦/助词,的;C项,副词,就/连词,那么;D

项,均为转折连词。

8.下列对有关古代文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.“论”是中国古代一种论文文体。《昭明文选》里将“

论”分为两类:一是史论,二是政论。政论即“学士大

夫议论古今时世人物或评经史之言”,如《六国论》。

B.“诸侯”是古代中央政权所分封的各国国君的统称,周代

分公、侯、伯、子、男五等,汉朝分王、侯二等。诸侯

有自己的封地,面积大小一样,必须服从王室,按期纳

贡,并随同作战。

B

C.“郡”是古代的行政区域,始见于春秋时期,不同朝代称

谓不同,秦始皇统一六国后,设立郡,汉增加郡的数

量,隋唐废郡设州,明清称府。

D.“六国”指齐国、楚国、燕国、韩国、赵国、魏国,因

为都在崤山以东,也被称为“山东”六国。

【解析】 B.“面积大小一样”说法错误,诸侯国的面积大小

是不一样的。

二、名篇名句默写

9.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《六国论》的中心论点是:“________________,

______________,____________,_____________。”

(2)苏洵在《六国论》中以“__________,_________”两句

回忆了先辈开辟事业的艰辛。

六国破灭

非兵不利

战不善

弊在赂秦

暴霜露

斩荆棘

三、拓展阅读

阅读下面的文言文,完成题目。

六国论

苏 辙

尝读六国世家,窃怪天下之诸侯,以五倍之地,十倍之 众,发愤西向,以攻山西千里之秦,而不免于灭亡。常为之深思远虑,以为必有可以自安之计。盖未尝不咎其当时之士虑患之疏而见利之浅且不知天下之势也。

夫秦之所与诸侯争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在

韩、魏之郊;诸侯之所与秦争天下者,不在齐、楚、燕、赵 也,而在韩、魏之野。秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾 也。韩、魏塞秦之冲,而蔽山东之诸侯,故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。

昔者范雎用于秦而收韩,商鞅用于秦而收魏。昭王未得 韩、魏之心,而出兵以攻齐之刚、寿,而范雎以为忧,然则秦之所忌者可见矣。秦之用兵于燕、赵,秦之危事也。越韩过魏而攻人之国都,燕、赵拒之于前,而韩、魏乘之于后,此危道也。而秦之攻燕、赵,未尝有韩、魏之忧,则韩、魏之附秦故也。夫韩、魏诸侯之障,而使秦人得出入于其间,此岂知天下

之势耶?委区区之韩、魏,以当虎狼之秦,彼安得不折而入于秦哉?韩、魏折而入于秦,然后秦人得通其兵于东诸侯,而使天下遍受其祸。

夫韩、魏不能独当秦,而天下之诸侯,藉之以蔽其西;故莫如厚韩亲魏以摈秦。秦人不敢逾韩、魏以窥齐、楚、燕、赵之国;而齐、楚、燕、赵之国,因得以自完于其间矣。以四无事之国,佐当寇之韩、魏,使韩、魏无东顾之忧,而为天下出身以当秦兵。以二国委秦,而四国休息于内,以阴助其急。若此,可以应夫无穷,彼秦者将何为哉?不知出此,而乃贪疆埸尺寸之利,背盟败约,以自相屠灭。秦兵未出,而天下诸侯已自困矣;至于秦人得伺其隙,以取其国,可不悲哉!

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.盖未尝不咎/其当时之士/虑患之疏/而见利之浅/且不知/

天下之势也

B.盖未尝/不咎其当时之士/虑患之疏/而见利之浅/且不知

天下之势也

C.盖未尝不咎其当时之士/虑患之疏/而见利之浅/且不知

天下之势也

D.盖未尝/不咎其当时之士/虑患之疏/而见利之浅/且不知/

天下之势也

C

【解析】 根据语境意思及行文标志划分。“未尝不”是双重

否定表肯定,不应该断开,由此可排除B、D ,“不

知……也”是个判断句,不应该断开,由此可排除A,最后

确定答案为C。

11.下列对文中加点词语的理解,不正确的一项是( )

A.世家,指门第高贵、世代为官的人家,后指世世代代

相沿的大姓氏大家族。

B.诸侯,是古代中央政权所分封的各国国君的统称,在

其统辖区域内,世代掌握军政大权,但按礼要服从王

命,定期向帝王朝贡述职,并有出军赋和服役的义务。

C.山东,和“山西”相对,战国、秦、汉时称崤山或华

山以东地区,又称关东,亦指战国时秦以外的六国。

D.窃,敬辞,有私下、私自之意,使用它常有冒失、唐

突的含义在内,本文指自己。

【解析】 “窃”是谦辞。

D

12.下列对文章内容的分析阐述,不正确的一项是( )

A.“读六国世家”,一笔总括,拈出一个“怪”字,问题由

此提起,铺陈六国人多地广,以优势攻秦,反被秦所

灭,气势充沛,反跌有力。

B.“自安之计”一句,为“咎”字做铺垫,一个“咎”字,推

出全文中心论点由“怪”而“思”而“咎”,步步紧逼,一

气呵成,具有破竹之势。

C.“秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾也”,借用一个

生动贴切的比喻,强调韩、魏举足轻重的作用。这一

比喻是上述论点的推论和深化。

D

D.本文和苏洵的《六国论》两篇文章都把六国分为两类

国家,并称赞其中的一类,抨击其中的另一类。两篇

文章都是在宋王朝面临北方和西夏威胁的形势下发表

议论的,都要求积极抗敌。

【解析】 两篇文章都对六国做了分类,但并没有赞扬一

类,抨击另一类。作者只是对各自的弊端做了分析,任

何一类都没有正确的做法,因而也不可能得到作者的赞

扬。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)委区区之韩、魏,以当虎狼之秦,彼安得不折而入于秦

哉?

译文:____________________________________________

__________________________________________________

(2)秦人不敢逾韩、魏以窥齐、楚、燕、赵之国;而齐、

楚、燕、赵之国,因得以自完于其间矣。

译文:____________________________________________

__________________________________________________

__________________

舍弃小小的韩、魏,(让其)去抵挡如狼似虎的强

大的秦国,它们怎么能不屈服并投入秦国的怀抱呢?

秦国军队不敢越过韩、魏来觊觎齐、楚、燕、赵

四国;那么,齐、楚、燕、赵四国就能凭借这种形势使自

己得以保全了。

14.阅读清代李桢的《六国论》语段,对比苏洵、苏辙的《六

国论》,说说三人对于六国灭亡的原因所持观点有什么差

异。如果开展辩论会,请选择你愿意代表的一方并说明理

由。

以余观之,彼六国者皆欲为秦所为,未可专以罪秦

也。当是时,东诸侯之六国也,未有能愈于秦者也;其溺

于攻伐,习于虞诈,强食而弱肉者,视秦无异也。兵连祸

结,曾无虚岁。向使有擅形便之利如秦者,而又得天助

焉。未必不复增一秦也。惟其终不克为秦之所为,是以卒

自弱,而取夷灭。

(选自《清代诗文集汇编·晼兰斋文集》)

答:______________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_______________________

提示:苏洵认为“弊在赂秦”;苏辙认为“当时之

士,虑患之疏,而见利之浅,且不知天下之势也”;李桢

则认为“是以卒自弱,而取夷灭”。三篇文章各取一个角

度,自成一家之言。要求能根据自己的判断,进行合情合

理且有理有据的分析。

【参考译文】

我曾经阅读《史记》中的六国世家,私下里感到奇怪的 是,天下的诸侯国凭借五倍于秦国的土地,十倍于秦国的民 众,全力向西攻打崤山西面方圆千里的秦国,最后竟然不能免于灭亡。我常常对这个问题深思远虑,认为一定有可以使他们保全自己的策略。因此未尝不责怪当时六国那班谋臣,他们对于祸患的考虑太粗疏,谋求利益的眼光太短浅了,而且不能明察天下的形势啊。

秦国与诸侯国争夺天下的关键地区,并不在齐、楚、燕、赵,而是在韩、魏的领地;诸侯国与秦国争夺天下的地区,也

不是在齐、楚、燕、赵,而是在韩、魏的领地。对秦国来说, 韩、魏的存在就好比人有心腹之患。韩、魏两国阻塞着秦国的往来要冲,掩护着崤山以东的各诸侯国,所以天下最重要的地区,没有比得上韩、魏两国的了。

从前范雎在秦国受到重用时,就建议收服韩国;商鞅在秦国受到重用时,就建议收服魏国。秦昭王没有得到韩、魏的归顺,就出兵攻打齐国的刚、寿地区,范雎把这看作是值得担忧的事 情,那么秦国所顾忌的是什么就可以看得清楚了。秦国对燕、赵两国用兵,对秦国来说是危险的事。因为越过韩国、穿过魏国去进攻另一国的国都,前面将遇到燕、赵的抵抗,而韩、

魏又会乘机从背后打来,这是危险的用兵之道。然而秦国进攻燕国、赵国时,不曾担心韩、魏会从后面袭击,这是韩、魏都已归附秦国的缘故。韩国、魏国是各诸侯国的屏障,却让秦国军队能够往来其间,这难道是明了天下的形势吗?舍弃小小的韩、魏,(让其)去抵挡如狼似虎的强大的秦国,它们怎么能不屈服并投入秦国的怀抱呢?韩、魏两国既已屈服而归附秦国,然后秦国的军队就能够无所阻挡地向东方各诸侯国用兵,从而使各国遍受秦国的祸害。

韩国和魏国不能独自抵挡秦国,然而天下的诸侯国却又要凭借韩、魏来掩护自己不受西方秦国的侵略;因此,不如加强

和韩、魏的团结,从而抵制秦国。秦国军队不敢越过韩、魏来觊觎齐、楚、燕、赵四国;那么,齐、楚、燕、赵四国就能凭借这种形势使自己得以保全了。凭借四个没有战争的国家,来支持面对强敌的韩、魏,使韩、魏没有东顾之忧,而为天下的诸侯国挺身而出,抵御秦兵。由韩、魏两国对付秦国,而另外四国在后方休养生息,并且暗中帮助解决韩、魏的急难。像这样就可以用来应付一切,那秦国还能做什么呢?不知道出此策略,却贪图边界上的微小利益,背弃、破坏盟约,以至于自相残杀。秦国的大军尚未出动,而天下的诸侯国已经把自己搞得困顿不堪了;以至于秦人得以钻他们的空子,攻取他们的国 家,能不令人悲痛吗?

语文 必修下册

25 [*六国论]

一、语言文字运用

1.下列各句中,含通假字的一项是( )

A.暴霜露,斩荆棘

B.六国破灭,非兵不利

C.然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌

D.当与秦相较,或未易量

【解析】 A项,“暴”同“曝”。

A

C

【解析】 ②古义:祖辈与父辈。今义:父亲的父亲。③古

义:表示由于上文所说的情况,引出下文的结果。相当于

“以致”“以至于”。今义:动词,表示达到某种程度;

介词,表示另提一事。④古义:智谋和力量。今义:人认

识、理解客观事物并运用知识、经验等解决问题的能力,

包括记忆、观察、想象、思考、判断等。⑥古义:它的实

际数目。今义:副词,表示所说的是实际情况(承上文,多

含转折意)。⑧古义:旧事,成例。今义:真实的或虚构的

用作讲述对象的事情,有连贯性,富吸引力,能感染人;

文艺作品中用来体现主题的情节。

B

A.①②⑤⑥/③④⑦/⑧

B.①⑤⑥/②⑧/③/④⑦

C.①②⑤⑥/③/④⑦/⑧

D.①⑤⑥/②③⑧/④⑦

【解析】 ①⑤⑥名词做状语,②⑧名词活用为动词,③形

容词活用为动词,④⑦形容词活用为名词。

4.下列各句中,与“洎牧以谗诛”句式相同的一项是( )

A.赵尝五战于秦,二败而三胜

B.为国者无使为积威之所劫哉

C.苟以天下之大,下而从六国破亡之故事

D.六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦

【解析】 B项和例句均为被动句。

B

【解析】 殆:几乎。

D

6.下列各组句子中,加点词的解释不正确的一项是( )

【解析】 厌:满足。

B

7.下列各句中,加点词的意义与用法相同的一项是( )

D

【解析】 A项,介词,因为/介词,凭借、用;B项,代

词,代指秦/助词,的;C项,副词,就/连词,那么;D

项,均为转折连词。

8.下列对有关古代文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.“论”是中国古代一种论文文体。《昭明文选》里将“

论”分为两类:一是史论,二是政论。政论即“学士大

夫议论古今时世人物或评经史之言”,如《六国论》。

B.“诸侯”是古代中央政权所分封的各国国君的统称,周代

分公、侯、伯、子、男五等,汉朝分王、侯二等。诸侯

有自己的封地,面积大小一样,必须服从王室,按期纳

贡,并随同作战。

B

C.“郡”是古代的行政区域,始见于春秋时期,不同朝代称

谓不同,秦始皇统一六国后,设立郡,汉增加郡的数

量,隋唐废郡设州,明清称府。

D.“六国”指齐国、楚国、燕国、韩国、赵国、魏国,因

为都在崤山以东,也被称为“山东”六国。

【解析】 B.“面积大小一样”说法错误,诸侯国的面积大小

是不一样的。

二、名篇名句默写

9.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《六国论》的中心论点是:“________________,

______________,____________,_____________。”

(2)苏洵在《六国论》中以“__________,_________”两句

回忆了先辈开辟事业的艰辛。

六国破灭

非兵不利

战不善

弊在赂秦

暴霜露

斩荆棘

三、拓展阅读

阅读下面的文言文,完成题目。

六国论

苏 辙

尝读六国世家,窃怪天下之诸侯,以五倍之地,十倍之 众,发愤西向,以攻山西千里之秦,而不免于灭亡。常为之深思远虑,以为必有可以自安之计。盖未尝不咎其当时之士虑患之疏而见利之浅且不知天下之势也。

夫秦之所与诸侯争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在

韩、魏之郊;诸侯之所与秦争天下者,不在齐、楚、燕、赵 也,而在韩、魏之野。秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾 也。韩、魏塞秦之冲,而蔽山东之诸侯,故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。

昔者范雎用于秦而收韩,商鞅用于秦而收魏。昭王未得 韩、魏之心,而出兵以攻齐之刚、寿,而范雎以为忧,然则秦之所忌者可见矣。秦之用兵于燕、赵,秦之危事也。越韩过魏而攻人之国都,燕、赵拒之于前,而韩、魏乘之于后,此危道也。而秦之攻燕、赵,未尝有韩、魏之忧,则韩、魏之附秦故也。夫韩、魏诸侯之障,而使秦人得出入于其间,此岂知天下

之势耶?委区区之韩、魏,以当虎狼之秦,彼安得不折而入于秦哉?韩、魏折而入于秦,然后秦人得通其兵于东诸侯,而使天下遍受其祸。

夫韩、魏不能独当秦,而天下之诸侯,藉之以蔽其西;故莫如厚韩亲魏以摈秦。秦人不敢逾韩、魏以窥齐、楚、燕、赵之国;而齐、楚、燕、赵之国,因得以自完于其间矣。以四无事之国,佐当寇之韩、魏,使韩、魏无东顾之忧,而为天下出身以当秦兵。以二国委秦,而四国休息于内,以阴助其急。若此,可以应夫无穷,彼秦者将何为哉?不知出此,而乃贪疆埸尺寸之利,背盟败约,以自相屠灭。秦兵未出,而天下诸侯已自困矣;至于秦人得伺其隙,以取其国,可不悲哉!

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.盖未尝不咎/其当时之士/虑患之疏/而见利之浅/且不知/

天下之势也

B.盖未尝/不咎其当时之士/虑患之疏/而见利之浅/且不知

天下之势也

C.盖未尝不咎其当时之士/虑患之疏/而见利之浅/且不知

天下之势也

D.盖未尝/不咎其当时之士/虑患之疏/而见利之浅/且不知/

天下之势也

C

【解析】 根据语境意思及行文标志划分。“未尝不”是双重

否定表肯定,不应该断开,由此可排除B、D ,“不

知……也”是个判断句,不应该断开,由此可排除A,最后

确定答案为C。

11.下列对文中加点词语的理解,不正确的一项是( )

A.世家,指门第高贵、世代为官的人家,后指世世代代

相沿的大姓氏大家族。

B.诸侯,是古代中央政权所分封的各国国君的统称,在

其统辖区域内,世代掌握军政大权,但按礼要服从王

命,定期向帝王朝贡述职,并有出军赋和服役的义务。

C.山东,和“山西”相对,战国、秦、汉时称崤山或华

山以东地区,又称关东,亦指战国时秦以外的六国。

D.窃,敬辞,有私下、私自之意,使用它常有冒失、唐

突的含义在内,本文指自己。

【解析】 “窃”是谦辞。

D

12.下列对文章内容的分析阐述,不正确的一项是( )

A.“读六国世家”,一笔总括,拈出一个“怪”字,问题由

此提起,铺陈六国人多地广,以优势攻秦,反被秦所

灭,气势充沛,反跌有力。

B.“自安之计”一句,为“咎”字做铺垫,一个“咎”字,推

出全文中心论点由“怪”而“思”而“咎”,步步紧逼,一

气呵成,具有破竹之势。

C.“秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾也”,借用一个

生动贴切的比喻,强调韩、魏举足轻重的作用。这一

比喻是上述论点的推论和深化。

D

D.本文和苏洵的《六国论》两篇文章都把六国分为两类

国家,并称赞其中的一类,抨击其中的另一类。两篇

文章都是在宋王朝面临北方和西夏威胁的形势下发表

议论的,都要求积极抗敌。

【解析】 两篇文章都对六国做了分类,但并没有赞扬一

类,抨击另一类。作者只是对各自的弊端做了分析,任

何一类都没有正确的做法,因而也不可能得到作者的赞

扬。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)委区区之韩、魏,以当虎狼之秦,彼安得不折而入于秦

哉?

译文:____________________________________________

__________________________________________________

(2)秦人不敢逾韩、魏以窥齐、楚、燕、赵之国;而齐、

楚、燕、赵之国,因得以自完于其间矣。

译文:____________________________________________

__________________________________________________

__________________

舍弃小小的韩、魏,(让其)去抵挡如狼似虎的强

大的秦国,它们怎么能不屈服并投入秦国的怀抱呢?

秦国军队不敢越过韩、魏来觊觎齐、楚、燕、赵

四国;那么,齐、楚、燕、赵四国就能凭借这种形势使自

己得以保全了。

14.阅读清代李桢的《六国论》语段,对比苏洵、苏辙的《六

国论》,说说三人对于六国灭亡的原因所持观点有什么差

异。如果开展辩论会,请选择你愿意代表的一方并说明理

由。

以余观之,彼六国者皆欲为秦所为,未可专以罪秦

也。当是时,东诸侯之六国也,未有能愈于秦者也;其溺

于攻伐,习于虞诈,强食而弱肉者,视秦无异也。兵连祸

结,曾无虚岁。向使有擅形便之利如秦者,而又得天助

焉。未必不复增一秦也。惟其终不克为秦之所为,是以卒

自弱,而取夷灭。

(选自《清代诗文集汇编·晼兰斋文集》)

答:______________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_______________________

提示:苏洵认为“弊在赂秦”;苏辙认为“当时之

士,虑患之疏,而见利之浅,且不知天下之势也”;李桢

则认为“是以卒自弱,而取夷灭”。三篇文章各取一个角

度,自成一家之言。要求能根据自己的判断,进行合情合

理且有理有据的分析。

【参考译文】

我曾经阅读《史记》中的六国世家,私下里感到奇怪的 是,天下的诸侯国凭借五倍于秦国的土地,十倍于秦国的民 众,全力向西攻打崤山西面方圆千里的秦国,最后竟然不能免于灭亡。我常常对这个问题深思远虑,认为一定有可以使他们保全自己的策略。因此未尝不责怪当时六国那班谋臣,他们对于祸患的考虑太粗疏,谋求利益的眼光太短浅了,而且不能明察天下的形势啊。

秦国与诸侯国争夺天下的关键地区,并不在齐、楚、燕、赵,而是在韩、魏的领地;诸侯国与秦国争夺天下的地区,也

不是在齐、楚、燕、赵,而是在韩、魏的领地。对秦国来说, 韩、魏的存在就好比人有心腹之患。韩、魏两国阻塞着秦国的往来要冲,掩护着崤山以东的各诸侯国,所以天下最重要的地区,没有比得上韩、魏两国的了。

从前范雎在秦国受到重用时,就建议收服韩国;商鞅在秦国受到重用时,就建议收服魏国。秦昭王没有得到韩、魏的归顺,就出兵攻打齐国的刚、寿地区,范雎把这看作是值得担忧的事 情,那么秦国所顾忌的是什么就可以看得清楚了。秦国对燕、赵两国用兵,对秦国来说是危险的事。因为越过韩国、穿过魏国去进攻另一国的国都,前面将遇到燕、赵的抵抗,而韩、

魏又会乘机从背后打来,这是危险的用兵之道。然而秦国进攻燕国、赵国时,不曾担心韩、魏会从后面袭击,这是韩、魏都已归附秦国的缘故。韩国、魏国是各诸侯国的屏障,却让秦国军队能够往来其间,这难道是明了天下的形势吗?舍弃小小的韩、魏,(让其)去抵挡如狼似虎的强大的秦国,它们怎么能不屈服并投入秦国的怀抱呢?韩、魏两国既已屈服而归附秦国,然后秦国的军队就能够无所阻挡地向东方各诸侯国用兵,从而使各国遍受秦国的祸害。

韩国和魏国不能独自抵挡秦国,然而天下的诸侯国却又要凭借韩、魏来掩护自己不受西方秦国的侵略;因此,不如加强

和韩、魏的团结,从而抵制秦国。秦国军队不敢越过韩、魏来觊觎齐、楚、燕、赵四国;那么,齐、楚、燕、赵四国就能凭借这种形势使自己得以保全了。凭借四个没有战争的国家,来支持面对强敌的韩、魏,使韩、魏没有东顾之忧,而为天下的诸侯国挺身而出,抵御秦兵。由韩、魏两国对付秦国,而另外四国在后方休养生息,并且暗中帮助解决韩、魏的急难。像这样就可以用来应付一切,那秦国还能做什么呢?不知道出此策略,却贪图边界上的微小利益,背弃、破坏盟约,以至于自相残杀。秦国的大军尚未出动,而天下的诸侯国已经把自己搞得困顿不堪了;以至于秦人得以钻他们的空子,攻取他们的国 家,能不令人悲痛吗?

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])