七年级上册第六单元《课外古诗词诵读》课件(共63张PPT)

文档属性

| 名称 | 七年级上册第六单元《课外古诗词诵读》课件(共63张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-27 12:32:09 | ||

图片预览

文档简介

(共63张PPT)

课外古诗词诵读

明确目标

七言绝句是中国传统诗歌的一种体裁,属于近体诗范畴。七言绝句全诗四句,每句七言,在押韵等方面有严格的格律要求。诗体起源于南朝乐府歌行或北朝乐府民歌,或可追溯到西晋的民谣,定型、成熟于唐代。自唐代以来,名篇佳句很多,咏史、怀古、议政事、抒抱负、诉幽怨、说友情……题材多样,精彩纷呈,七言绝句在诗歌各种体式中是最受欢迎的样式之一。

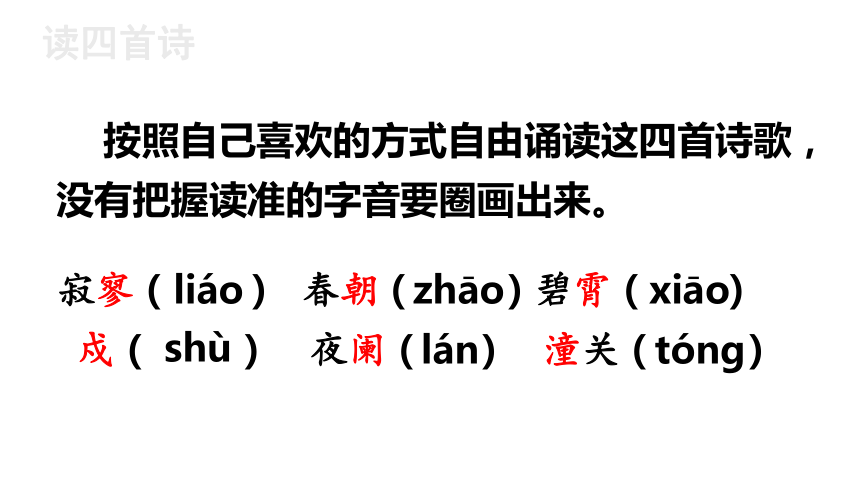

读四首诗

按照自己喜欢的方式自由诵读这四首诗歌,没有把握读准的字音要圈画出来。

寂寥( ) 春朝( )碧霄( )

戍( ) 夜阑( ) 潼关( )

liáo

zhāo

xiāo

shù

lán

tónɡ

七言绝句节奏:按意义可划分为“四三”,如“一夜征人/尽望乡”。也可以按节奏可划分为“二二二一”,如“唯见/长江/天际/流”;或“二二一二”,如“闻道/龙标/过/五溪”等。

古人吟诵是先有曲调的,虽有曲调,但不同于唱歌,因为吟诵的曲调是不固定的。也就是说,同一首诗可以用不同的曲调来吟诵。我们应先吟准字音,吐字清晰,做到所谓的“字正”,再通过拖音,使声腔饱满,做到所谓的“腔圆”,字正腔圆是对吟诵的基本要求,以此来感受诗歌的韵味。

用“○”标示出这四首诗的韵脚。

写出每首诗所押的韵。

韵脚在朗读的时候,是有拖音的。试读出每首诗的韵脚的韵味来。

标注韵脚

秋词(其一)

刘禹锡

刘禹锡(772—842) ,字梦得,洛阳(今属河南)人,唐代文学家,有“诗豪”之称。与柳宗元合称“刘柳”;与白居易合称“刘白”。其诗雅健清新,善用比兴寄托手法。

背景链接

本诗选自《刘禹锡集》卷二十六(中华书局1990年版)。此题下共有两首诗,这里选的是第一首。刘禹锡因参加唐顺宗永贞元年(805)王叔文领导的改革运动,受牵连被贬为朗州司马,谪居九年。他在遭受严重打击后,虽然苦闷,但并没有消沉。《秋词》就是在这种情况下写成的。

秋词(其一)

[唐] 刘禹锡

自古逢秋悲寂寥,

我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,

便引诗情到碧霄。

解读赏析

/

/

/

/

liáo

zhāo

xiāo

/

/

/

/

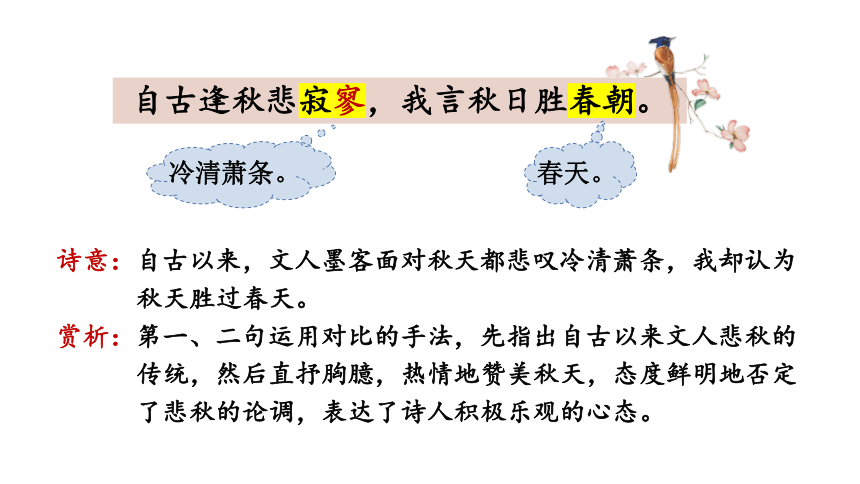

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

冷清萧条。

诗意:自古以来,文人墨客面对秋天都悲叹冷清萧条,我却认为

秋天胜过春天。

赏析:第一、二句运用对比的手法,先指出自古以来文人悲秋的

传统,然后直抒胸臆,热情地赞美秋天,态度鲜明地否定

了悲秋的论调,表达了诗人积极乐观的心态。

春天。

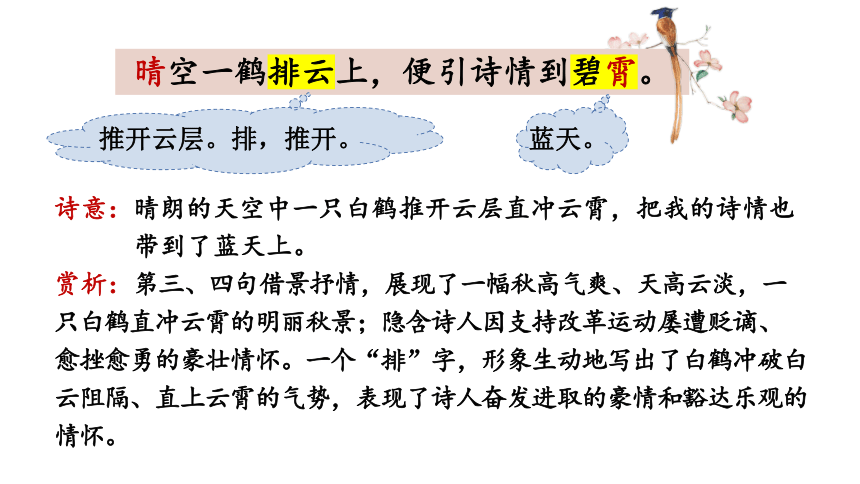

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

诗意:晴朗的天空中一只白鹤推开云层直冲云霄,把我的诗情也

带到了蓝天上。

赏析:第三、四句借景抒情,展现了一幅秋高气爽、天高云淡,一只白鹤直冲云霄的明丽秋景;隐含诗人因支持改革运动屡遭贬谪、

愈挫愈勇的豪壮情怀。一个“排”字,形象生动地写出了白鹤冲破白云阻隔、直上云霄的气势,表现了诗人奋发进取的豪情和豁达乐观的情怀。

推开云层。排,推开。

蓝天。

这首诗一反过去的悲秋论调,赞颂秋天的美好,借白鹤直冲云霄的描写,表现了诗人奋发进取的豪情与豁达乐观的情怀。

主旨归纳

典型考题

1.理解性默写。

《秋词》(其一)中诗人推出证据,写出明丽的秋景,引出豪

迈诗情的两句诗是:________________,________________。

2.(恩施州中考)诗歌前两句运用了哪种写作手法?请简要分析。

运用了对比手法。作者热情赞美秋天,说秋天比那万物萌生、

欣欣向荣的春天更胜过一筹,这是对自古以来的悲秋论调的有力

否定,表现了诗人的自信、乐观。

晴空一鹤排云上

便引诗情到碧霄

3.(广元中考)全诗表达了诗人怎样的人生态度?你认为诗人眼中“秋日胜春朝”的原因是什么?

全诗表达了诗人激越向上的人生态度。理由是在秋高气爽的天气,看见白鹤直冲云霄,诗人心情豁然开朗,诗情广阔,于是说“秋日胜春朝”。

夜雨寄北

李商隐

/

当时诗人在巴蜀,妻子在长安,所以说“寄北”。

李商隐(约813—约858),字义山,号玉谿生,怀州河内(今河南沁阳)人,唐代诗人。和杜牧合称“小李杜”,与温庭筠合称“温李”。其诗构思新颖,风格秾丽。

背景链接

本诗选自《李商隐诗歌集解》(中华书局1998年版)。这首诗就是诗人身居遥远的异乡巴蜀(今四川、重庆一带)时写给在长安(今西安)的妻子的一首七言绝句。

夜雨寄北

[唐] 李商隐

君问归期未有期,

巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,

却话巴山夜雨时。

/

解读赏析

/

/

/

zhǎnɡ

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

诗意:你问我回家的日子,但我的归期没有定,今晚巴山下着大

雨,秋水涨满了池塘。

赏析:第一句中两个“期”字,一问一答,表达了诗人欲归不得归的

愁苦、漂泊在外的孤寂和对亲人的思念之情。第二句写眼前之

景(实景),情景交融。面对凄凉的秋夜之雨,诗人愁随雨涨,

表现了身居异乡的孤独、凄凉。“涨”字富于动态感,写出了

巴山水注满秋池的夜雨景象,衬托出诗人的绵绵秋思。

泛指川东一带的山。川东一带古属巴国。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

诗意:何时将要和你一起在西窗下剪烛长谈,追述我独居巴山时

面对夜雨的情景。

赏析:第三、四句笔锋一转,写诗人想象回家团聚后剪烛西窗、

共话今宵的情景(虚景)。时空交错,虚实相生,把眼前

的凄苦转换成未来团聚的欢乐,也在未来的欢乐中注入被

时间过滤了的“昔日”之苦,表达了诗人强烈的思归之情。

何时将要。

回头说,追述。

这首诗通过描写现实之景的凄冷和想象团聚之景的欢乐,虚实相生,表达了诗人身居异乡、盼望回家的感伤和对妻子的深切思念之情。

主旨归纳

典型考题

1.理解性默写。

(长沙中考)古典诗歌中亘古不变的思念之情,千百年来为人们所传唱。例如李商隐在《夜雨寄北》中就用“_______________,_______________”,把客居的寂寞转化为重逢的希冀,抒发相思之苦。

何当共剪西窗烛

却话巴山夜雨时

2.请说说“巴山夜雨涨秋池”一句有何作用。

环境描写,渲染了凄凉的氛围,借凄凉的秋夜雨景抒发了在巴蜀羁旅中的孤独凄凉之感。

3.成语“剪烛西窗”源于本诗。结合诗歌内容,说说“剪烛西窗”的含义。

“剪烛西窗”在本诗中指思念远方的妻子,渴望相聚,在家中西窗之下秉烛长叙离别之情。后来泛指亲友灯下相聚畅谈。

十一月四日风雨大作(其二)

陆 游

/

陆游(1125—1210),字务观,号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋诗人。他一生笔耕不辍,诗、词、文均有很高成就,其诗语言平易晓畅,饱含爱国热情,对后世影响深远。

背景链接

本诗选自《剑南诗稿校注》卷二十六(上海古籍出版社1985年版)。此题下共有诗两首,这里选的是第二首。陆游自罢官后,闲居家乡山阴。此诗作于南宋光宗绍熙三年(1192)十一月四日,当时诗人已年近七旬,虽然年迈,但爱国之情不减,一心想要报效国家。

十一月四日风雨大作(其二)

[宋] 陆游

僵卧孤村不自哀,

尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,

铁马冰河入梦来。

/

解读赏析

/

/

/

shù

lán

/

/

/

/

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

诗意:我僵直地躺在孤寂荒凉的村庄里,并不为自己哀伤,心中

还想着替国家守卫边关。

赏析:第一、二句写现实。“僵卧孤村”写出风雨夜诗人老境凄凉。

但这不是诗人所要强调的内容,“不自哀”才是他要坚持的信

念。“思”字,表现出诗人坚定不移的报国之志和忧国忧民的

拳拳之心。

躺卧不起,形容老病。

指守卫边关。戍,守卫。轮台,古地名,在今新疆轮台南,汉王朝曾在这里驻兵屯守。这里代指边关。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

诗意:夜将尽,我躺在床上听那风吹雨打的声音,披着铁甲的战马

跨过冰封的河流,征战疆场的情景又进入梦中。

赏析:第三、四句由现实转入梦境。“风吹雨”运用双关的修辞手

法,既指现实生活中的风雨,又象征南宋王朝风雨飘摇的处

境。“铁马冰河入梦来”正是诗人日夜所思的结果,淋漓尽

致地表现了他的英雄气概和爱国情怀。

夜将尽。

披着铁甲的战马。

这首诗借写风雨梦境,抒发了诗人感人至深的报国之志和忧国忧民的拳拳之心。

主旨归纳

典型考题

1.理解性默写。

《十一月四日风雨大作》(其二)一诗中借写风雨梦境,抒发

诗人的爱国情怀的两句诗是:________________,_________

_______。

夜阑卧听风吹雨 铁马冰河

入梦来

2.本诗一、二句中“僵”和“尚”用得好,请说说好在哪里。

“僵”写出诗人风雨夜老境的凄凉,与后面所写的诗人的报国壮志形成鲜明对比;“尚”表现了诗人至死不渝的爱国之情和报国之志。

3.请赏析“夜阑卧听风吹雨”的妙处。

运用双关的修辞手法,“风吹雨”既指现实生活中的风雨,又象征南宋王朝风雨飘摇的处境。表现了诗人忧国忧民的拳拳之心。

潼 关

谭嗣同

在今陕西潼关北,关城临黄河,依秦岭,当山西、陕西、河南三省要冲,历来为军事重地。

谭嗣同(1865—1898) ,字复生,号壮飞,湖南浏阳人,清末维新派政治家、思想家,戊戌变法“六君子”之一。

背景链接

本诗选自《谭嗣同全集》(中华书局1981年版)。诗人十多岁随父赴甘肃上任,途径潼关,被北方特有的壮阔风景所震撼,有感而发,写下了这首诗。

潼 关

[清] 谭嗣同

终古高云簇此城,

秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,

山入潼关不解平。

/

解读赏析

/

/

/

cù

sàn

tónɡ

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

诗意:久远的高云簇拥着潼关古城,猎猎的秋风吹散了清脆的马

蹄声。

赏析:第一句写潼关的历史和气势。“终古”点明潼关历史悠久,

“高云簇”不言城高而其高自见,从视觉的角度烘托了潼关城的

高耸、壮阔。第二句写清脆的马蹄声被猎猎的秋风吹散,从听

觉上凸显了潼关城的寂寥与辽远。

久远。

簇拥。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

诗意:黄河奔向平坦广阔的原野仍嫌拘束,秦岭山脉进入潼关(以

西)再也不知何谓平坦了。

赏析:第三句笔锋一转,写“河流大野”,不说其奔腾或壮阔,而说其“犹嫌”拘束。第四句写秦岭山脉入潼关之态势,不说其巍峨险峻,而说其桀骜

不驯,再也不知何谓平坦。这两句巧用拟人的修辞手法描写黄河、秦岭, 突出了黄河咆哮的气势和秦岭高耸险峻的形势,使人在山河的雄伟气势 中强烈感受到诗人渴望冲决罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气。

拘束。

指秦岭山脉进入潼关(以西)。

这首诗通过对潼关雄伟壮观景色的描写,充分表现了少年时的诗人豪迈奔放的激情和冲决封建束缚、追求个性解放的渴望。

主旨归纳

典型考题

1.理解性默写。

谭嗣同《潼关》一诗中表现诗人渴望冲决罗网、勇往直前、追

求个性解放的两句诗是:_______________,_______________。

河流大野犹嫌束 山入潼关不解平

2.《潼关》后两句运用了什么修辞手法?其作用是什么?

运用了拟人的修辞手法。赋予山水人的情态,使人在山河的雄伟气势中强烈感受到诗人渴望冲决罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气。

3.“河流大野犹嫌束”描绘了一幅怎样的画面?从中流露出诗人怎样的情感?

描绘了一幅黄河在平坦广阔的原野上奔流仍嫌拘束的雄壮画面。流露出诗人热爱祖国河山、渴望有所成就的情感。

赏四幅画

通过吟诵,这四首诗在同学们的脑海中展现出怎样的画面呢?试着用语言描述出来。

《秋词》(其一):自古以来,文人骚客都悲叹秋天萧条,我却说秋天远远胜过春天。秋高气爽,万里晴空,白云飘浮。一只仙鹤排开云层扶摇直上,便引发我的诗情飞上云霄。

《夜雨寄北》:你问我何时回家,我回家的日期定不下来啊!我此时唯一能告诉你的,就是这正在盛满秋池的绵绵不尽的巴山夜雨了。

如果有那么一天,我们一起坐在家里的西窗下,共剪烛花,相互倾诉今宵巴山夜雨中的思念之情,那该多好!

《十一月四日风雨大作》(其二):穷居孤村,躺卧不起,我不为自己的处境而感到哀伤,心中还想着替国家戍守边疆。

夜深了,我躺在床上听到那风雨声,就梦见自己骑着披着铁甲的战马,跨过冰封的河流出征北方疆场。

《潼关》:久远的高高云层就聚集在这座雄关之上,秋风阵阵吹散嗒嗒的马蹄声。那从群山中冲决而出的黄河,尽管已奔入辽阔的平原,但仍嫌拘束似的在不断冲击着河岸;而西去的群山,虽然走向与黄河相反,但仿佛也在力戒平坦,一峰更比一峰高。

明四种情

这四首诗歌分别表达了作者什么样的情感?你是从哪里体会到的呢?

《秋词》(其一):

①运用了对比的手法,将古人悲秋和自己的颂秋进行对比。表达了诗人乐观的心境。

②“排”字写出了飞鹤搏击长空的豪情壮志,抒发了诗人奋发进取的豪情,这正是诗人虽遭贬,却绝不消沉的顽强意志的生动体现。

③秋天可写的景物很多,刘禹锡在诗中只写冲天而上的一鹤。作者借飞鹤冲天的形象表明心志:在厄运面前决不低头,要积极奋发向上。

《夜雨寄北》:

①诗的开头两句用问答和对眼前环境的抒写,阐发了孤寂的情绪和对妻子深深的思念。

首句起笔以“君”直呼对方,以独特的视角勾画出一幅夫妻相思、温情脉脉的画面。这句诗的独特之处在于诗人以错位的视角写相思之情,即对方未必真有信寄来询问归期,而是诗人设想妻子思念、询问归期。

“巴山夜雨涨秋池”直写自己当时所处的环境,也就是写景。诗人以简练的语言描绘了一个特定的环境:巴山,秋夜,大雨倾盆。作者对这个环境做了较为具体的描写,不仅写了天上所下之雨,而且写了池中所积之雨。通过写实的景物,使人仿佛感受到了当时孤独、凄凉的气氛。这无尽的秋雨使人心烦,盈盈的池水令人情满,自然作者的内心情感也汹涌难平。“涨秋池”的岂止是滂沱的秋雨,分明是作者在不眠之夜对妻子无限思念的感情波涛。

②三、四句是虚写未来。诗人在秋雨绵绵之夜,触景生情,展开想象的翅膀,用丰富而自然的联想来表现他们夫妻的恩爱之情。诗人在此选取了两种情态:一个是动作“共剪”,一个是语言“却话”。“共剪西窗烛”,具体细腻而又无限传神地描绘出了一幅良宵美景图,一个“共”字极写了亲昵之情态。这首诗既描写了今日身处巴山倾听秋雨时的寂寥之苦,又想象了来日聚首之时的幸福欢乐。

《十一月四日风雨大作》(其二):

①这首诗以“痴情化梦”的手法,深沉地表达了作者收复国土、报效祖国的壮志和那种“年既老而不衰”的矢志不渝的精神,向读者展示了诗人的一片赤胆忠心。

②一、二两句,“僵卧孤村不自哀”叙述了作者的现实处境和精神状态,“僵、卧、孤、村”四字写出了作者此时凄凉的境遇。“僵”字写年迈,写肌骨衰老,“卧”字写多病,写长期卧床;“孤”字写生

活孤苦,不仅居处偏僻,而且思想苦闷,没有知音;“村”字写诗人贫困村居,过着荒村野老的凄苦生活。这四字写出了作者罢官回乡后寂寞、窘迫、冷落的生活现状。“尚思为国戍轮台”是对“不自哀”这种精神状态的解释,前后照应,形成对比。作为一个年近七旬的老人,诗人仍有“为国戍轮台”的壮志,让人肃然起敬、感慨扼腕。

③三、四两句,诗人因“思”而夜不能眠,不能眠就更真切地感知自然界的风吹雨打声,由自然界的风雨又想到国家的风雨飘摇,由国家的风雨飘摇自然又会联想到战争的风云、壮年的军旅生活。这样听着、想着,辗转反侧,幻化出特殊的梦境——“铁马冰河”。“入梦来”反映了政治现实的可悲:诗人有心报国却遭排斥而无法杀敌,一腔卫国壮志只能形诸梦境。“铁马冰河入梦来”正是诗人日夜所思的结果,淋漓尽致地表达了诗人的英雄气概。

《潼关》:

首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。全诗虽都在写山水,却是诗人感觉中的山水,让人强烈感受到诗人渴望冲决罗网、勇往直前,追求个性解放的少年意气。

古人作诗常精心选择一些典型物象来体现主观情感,这就是意象。诗歌中通过意象表达情感的方法需要大家在长期阅读中仔细揣摩。通过景物描写、借景抒情含蓄表达情感,也是诗文表达情感的重要方式,上面诗歌中的“巴山夜雨”“风吹雨”就是这种手法的运用。当然,理解这样含蓄的情感,得联系诗人生平和他写诗时的处境分析。

知四种人

了解作家的生平、主要的人生经历或者看看他的其他文学作品,你会对诗人有更全面的认识。阅读下面材料,结合我们学习的四首诗歌,你从中读出了四位怎样的诗人?

马思边草拳毛动,雕眄青云睡眼开。天地肃清堪四望,为君扶病上高台。(刘禹锡《始闻秋风》)

莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙沉。千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。[刘禹锡《浪淘沙》(其八)]

塞北梅花羌笛吹,淮南桂树小山词。请君莫奏前朝曲,听唱新翻杨柳枝。[刘禹锡《杨柳枝词》(其一)]

材料一:

材料一(解读刘禹锡):

《始闻秋风》这首诗写得昂扬高举,格调激越,具有一种振衰起废、催人向上的力量。

就诗意看,《浪淘沙》(其八)和《杨柳枝词》(其一)这两篇作品均简练爽利,晓畅易解,但深入品读,便会领悟到一种傲视忧患、独立不移的气概和迎接苦难、超越苦难的情怀,一种奔腾流走的生命活力和弃旧图新、面向未来的乐观精神,一种坚毅高洁的人格内蕴。

锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆?只是当时已惘然。(李商隐《锦瑟》)

相见时难别亦难,东风无力百花残。春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。(李商隐《无题》)

材料二:

材料二(解读李商隐):

李商隐的诗构思新奇,风格秾丽,尤其是一些爱情诗和无题诗写得缠绵悱恻,优美动人。

《十一月四日风雨大作》(其二)作于南宋光宗绍熙三年(1192)十一月四日。陆游自南宋孝宗淳熙十六年(1189)罢官后,闲居家乡山阴农村。当时诗人已经68岁,虽然年迈,但爱国热情丝毫未减,日夜惦念报效国家,可诗人收复国土的强烈愿望,在现实中已不可能实现,于是,在一个“风雨大作”的夜里,诗人触景生情,由情生思,在梦中实现了自己金戈铁马驰骋中原的愿望。

死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。(陆游《示儿》)

材料三:

材料三(解读陆游):

诗人有着复杂的思想情感和忧国忧民的爱国情怀,诗歌中展现了诗人一生的心愿,倾注了诗人满腔的悲慨和无奈:既有对抗金大业未就的无穷遗恨,也有对神圣事业必成的坚定信念。陆游的诗歌是一代志士仁人的心声,是南宋时代的民族正气。

清朝同治四年(1865),谭嗣同出生于北京宣武城,其父谭继洵时任湖北巡抚。光绪元年(1875),谭嗣同10岁时,拜浏阳著名学者欧阳中鹄为师。在欧阳中鹄的影响下,他对王夫之的思想产生了兴趣,受到了爱国主义的启蒙。他读书务求广博,好讲经世济民的学问,文章写得很好。《潼关》这首诗是诗人十多岁途经潼关时所作,当时诗人随父赴甘肃上任,途径陕西潼关,被北方特有的壮阔背景所震撼,有感而发,写下了此诗。

望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。(谭嗣同《狱中题壁》)

材料四:

材料四(解读谭嗣同):

《潼关》里诗人把自己的精神投射到了高山、大河之上,在高度的审美愉悦中,诗人已与高山、大河进入了同一状态,彼此相融,浑然不分,而这“犹嫌束”“不解平”的黄河、高山,既是诗人傲岸不羁、雄奇磊落胸怀的写照,又是诗人特有的冲决罗网、奋发昂扬的心态的外化。

而谭嗣同的《狱中题壁》体现了诗人的爱国情、凌云志,诗人坚信自己仍顶天立地、绝不服输,不改少年时的志气。

几千年的文化积累,是我们民族的财富,我们有义务继承和发扬下去。诗歌传承的是语言,更是一种情怀,一种精神。愿同学们能在诗歌的滋养中茁壮成长!

课外古诗词诵读

明确目标

七言绝句是中国传统诗歌的一种体裁,属于近体诗范畴。七言绝句全诗四句,每句七言,在押韵等方面有严格的格律要求。诗体起源于南朝乐府歌行或北朝乐府民歌,或可追溯到西晋的民谣,定型、成熟于唐代。自唐代以来,名篇佳句很多,咏史、怀古、议政事、抒抱负、诉幽怨、说友情……题材多样,精彩纷呈,七言绝句在诗歌各种体式中是最受欢迎的样式之一。

读四首诗

按照自己喜欢的方式自由诵读这四首诗歌,没有把握读准的字音要圈画出来。

寂寥( ) 春朝( )碧霄( )

戍( ) 夜阑( ) 潼关( )

liáo

zhāo

xiāo

shù

lán

tónɡ

七言绝句节奏:按意义可划分为“四三”,如“一夜征人/尽望乡”。也可以按节奏可划分为“二二二一”,如“唯见/长江/天际/流”;或“二二一二”,如“闻道/龙标/过/五溪”等。

古人吟诵是先有曲调的,虽有曲调,但不同于唱歌,因为吟诵的曲调是不固定的。也就是说,同一首诗可以用不同的曲调来吟诵。我们应先吟准字音,吐字清晰,做到所谓的“字正”,再通过拖音,使声腔饱满,做到所谓的“腔圆”,字正腔圆是对吟诵的基本要求,以此来感受诗歌的韵味。

用“○”标示出这四首诗的韵脚。

写出每首诗所押的韵。

韵脚在朗读的时候,是有拖音的。试读出每首诗的韵脚的韵味来。

标注韵脚

秋词(其一)

刘禹锡

刘禹锡(772—842) ,字梦得,洛阳(今属河南)人,唐代文学家,有“诗豪”之称。与柳宗元合称“刘柳”;与白居易合称“刘白”。其诗雅健清新,善用比兴寄托手法。

背景链接

本诗选自《刘禹锡集》卷二十六(中华书局1990年版)。此题下共有两首诗,这里选的是第一首。刘禹锡因参加唐顺宗永贞元年(805)王叔文领导的改革运动,受牵连被贬为朗州司马,谪居九年。他在遭受严重打击后,虽然苦闷,但并没有消沉。《秋词》就是在这种情况下写成的。

秋词(其一)

[唐] 刘禹锡

自古逢秋悲寂寥,

我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,

便引诗情到碧霄。

解读赏析

/

/

/

/

liáo

zhāo

xiāo

/

/

/

/

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

冷清萧条。

诗意:自古以来,文人墨客面对秋天都悲叹冷清萧条,我却认为

秋天胜过春天。

赏析:第一、二句运用对比的手法,先指出自古以来文人悲秋的

传统,然后直抒胸臆,热情地赞美秋天,态度鲜明地否定

了悲秋的论调,表达了诗人积极乐观的心态。

春天。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

诗意:晴朗的天空中一只白鹤推开云层直冲云霄,把我的诗情也

带到了蓝天上。

赏析:第三、四句借景抒情,展现了一幅秋高气爽、天高云淡,一只白鹤直冲云霄的明丽秋景;隐含诗人因支持改革运动屡遭贬谪、

愈挫愈勇的豪壮情怀。一个“排”字,形象生动地写出了白鹤冲破白云阻隔、直上云霄的气势,表现了诗人奋发进取的豪情和豁达乐观的情怀。

推开云层。排,推开。

蓝天。

这首诗一反过去的悲秋论调,赞颂秋天的美好,借白鹤直冲云霄的描写,表现了诗人奋发进取的豪情与豁达乐观的情怀。

主旨归纳

典型考题

1.理解性默写。

《秋词》(其一)中诗人推出证据,写出明丽的秋景,引出豪

迈诗情的两句诗是:________________,________________。

2.(恩施州中考)诗歌前两句运用了哪种写作手法?请简要分析。

运用了对比手法。作者热情赞美秋天,说秋天比那万物萌生、

欣欣向荣的春天更胜过一筹,这是对自古以来的悲秋论调的有力

否定,表现了诗人的自信、乐观。

晴空一鹤排云上

便引诗情到碧霄

3.(广元中考)全诗表达了诗人怎样的人生态度?你认为诗人眼中“秋日胜春朝”的原因是什么?

全诗表达了诗人激越向上的人生态度。理由是在秋高气爽的天气,看见白鹤直冲云霄,诗人心情豁然开朗,诗情广阔,于是说“秋日胜春朝”。

夜雨寄北

李商隐

/

当时诗人在巴蜀,妻子在长安,所以说“寄北”。

李商隐(约813—约858),字义山,号玉谿生,怀州河内(今河南沁阳)人,唐代诗人。和杜牧合称“小李杜”,与温庭筠合称“温李”。其诗构思新颖,风格秾丽。

背景链接

本诗选自《李商隐诗歌集解》(中华书局1998年版)。这首诗就是诗人身居遥远的异乡巴蜀(今四川、重庆一带)时写给在长安(今西安)的妻子的一首七言绝句。

夜雨寄北

[唐] 李商隐

君问归期未有期,

巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,

却话巴山夜雨时。

/

解读赏析

/

/

/

zhǎnɡ

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

诗意:你问我回家的日子,但我的归期没有定,今晚巴山下着大

雨,秋水涨满了池塘。

赏析:第一句中两个“期”字,一问一答,表达了诗人欲归不得归的

愁苦、漂泊在外的孤寂和对亲人的思念之情。第二句写眼前之

景(实景),情景交融。面对凄凉的秋夜之雨,诗人愁随雨涨,

表现了身居异乡的孤独、凄凉。“涨”字富于动态感,写出了

巴山水注满秋池的夜雨景象,衬托出诗人的绵绵秋思。

泛指川东一带的山。川东一带古属巴国。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

诗意:何时将要和你一起在西窗下剪烛长谈,追述我独居巴山时

面对夜雨的情景。

赏析:第三、四句笔锋一转,写诗人想象回家团聚后剪烛西窗、

共话今宵的情景(虚景)。时空交错,虚实相生,把眼前

的凄苦转换成未来团聚的欢乐,也在未来的欢乐中注入被

时间过滤了的“昔日”之苦,表达了诗人强烈的思归之情。

何时将要。

回头说,追述。

这首诗通过描写现实之景的凄冷和想象团聚之景的欢乐,虚实相生,表达了诗人身居异乡、盼望回家的感伤和对妻子的深切思念之情。

主旨归纳

典型考题

1.理解性默写。

(长沙中考)古典诗歌中亘古不变的思念之情,千百年来为人们所传唱。例如李商隐在《夜雨寄北》中就用“_______________,_______________”,把客居的寂寞转化为重逢的希冀,抒发相思之苦。

何当共剪西窗烛

却话巴山夜雨时

2.请说说“巴山夜雨涨秋池”一句有何作用。

环境描写,渲染了凄凉的氛围,借凄凉的秋夜雨景抒发了在巴蜀羁旅中的孤独凄凉之感。

3.成语“剪烛西窗”源于本诗。结合诗歌内容,说说“剪烛西窗”的含义。

“剪烛西窗”在本诗中指思念远方的妻子,渴望相聚,在家中西窗之下秉烛长叙离别之情。后来泛指亲友灯下相聚畅谈。

十一月四日风雨大作(其二)

陆 游

/

陆游(1125—1210),字务观,号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋诗人。他一生笔耕不辍,诗、词、文均有很高成就,其诗语言平易晓畅,饱含爱国热情,对后世影响深远。

背景链接

本诗选自《剑南诗稿校注》卷二十六(上海古籍出版社1985年版)。此题下共有诗两首,这里选的是第二首。陆游自罢官后,闲居家乡山阴。此诗作于南宋光宗绍熙三年(1192)十一月四日,当时诗人已年近七旬,虽然年迈,但爱国之情不减,一心想要报效国家。

十一月四日风雨大作(其二)

[宋] 陆游

僵卧孤村不自哀,

尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,

铁马冰河入梦来。

/

解读赏析

/

/

/

shù

lán

/

/

/

/

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

诗意:我僵直地躺在孤寂荒凉的村庄里,并不为自己哀伤,心中

还想着替国家守卫边关。

赏析:第一、二句写现实。“僵卧孤村”写出风雨夜诗人老境凄凉。

但这不是诗人所要强调的内容,“不自哀”才是他要坚持的信

念。“思”字,表现出诗人坚定不移的报国之志和忧国忧民的

拳拳之心。

躺卧不起,形容老病。

指守卫边关。戍,守卫。轮台,古地名,在今新疆轮台南,汉王朝曾在这里驻兵屯守。这里代指边关。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

诗意:夜将尽,我躺在床上听那风吹雨打的声音,披着铁甲的战马

跨过冰封的河流,征战疆场的情景又进入梦中。

赏析:第三、四句由现实转入梦境。“风吹雨”运用双关的修辞手

法,既指现实生活中的风雨,又象征南宋王朝风雨飘摇的处

境。“铁马冰河入梦来”正是诗人日夜所思的结果,淋漓尽

致地表现了他的英雄气概和爱国情怀。

夜将尽。

披着铁甲的战马。

这首诗借写风雨梦境,抒发了诗人感人至深的报国之志和忧国忧民的拳拳之心。

主旨归纳

典型考题

1.理解性默写。

《十一月四日风雨大作》(其二)一诗中借写风雨梦境,抒发

诗人的爱国情怀的两句诗是:________________,_________

_______。

夜阑卧听风吹雨 铁马冰河

入梦来

2.本诗一、二句中“僵”和“尚”用得好,请说说好在哪里。

“僵”写出诗人风雨夜老境的凄凉,与后面所写的诗人的报国壮志形成鲜明对比;“尚”表现了诗人至死不渝的爱国之情和报国之志。

3.请赏析“夜阑卧听风吹雨”的妙处。

运用双关的修辞手法,“风吹雨”既指现实生活中的风雨,又象征南宋王朝风雨飘摇的处境。表现了诗人忧国忧民的拳拳之心。

潼 关

谭嗣同

在今陕西潼关北,关城临黄河,依秦岭,当山西、陕西、河南三省要冲,历来为军事重地。

谭嗣同(1865—1898) ,字复生,号壮飞,湖南浏阳人,清末维新派政治家、思想家,戊戌变法“六君子”之一。

背景链接

本诗选自《谭嗣同全集》(中华书局1981年版)。诗人十多岁随父赴甘肃上任,途径潼关,被北方特有的壮阔风景所震撼,有感而发,写下了这首诗。

潼 关

[清] 谭嗣同

终古高云簇此城,

秋风吹散马蹄声。

河流大野犹嫌束,

山入潼关不解平。

/

解读赏析

/

/

/

cù

sàn

tónɡ

终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。

诗意:久远的高云簇拥着潼关古城,猎猎的秋风吹散了清脆的马

蹄声。

赏析:第一句写潼关的历史和气势。“终古”点明潼关历史悠久,

“高云簇”不言城高而其高自见,从视觉的角度烘托了潼关城的

高耸、壮阔。第二句写清脆的马蹄声被猎猎的秋风吹散,从听

觉上凸显了潼关城的寂寥与辽远。

久远。

簇拥。

河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

诗意:黄河奔向平坦广阔的原野仍嫌拘束,秦岭山脉进入潼关(以

西)再也不知何谓平坦了。

赏析:第三句笔锋一转,写“河流大野”,不说其奔腾或壮阔,而说其“犹嫌”拘束。第四句写秦岭山脉入潼关之态势,不说其巍峨险峻,而说其桀骜

不驯,再也不知何谓平坦。这两句巧用拟人的修辞手法描写黄河、秦岭, 突出了黄河咆哮的气势和秦岭高耸险峻的形势,使人在山河的雄伟气势 中强烈感受到诗人渴望冲决罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气。

拘束。

指秦岭山脉进入潼关(以西)。

这首诗通过对潼关雄伟壮观景色的描写,充分表现了少年时的诗人豪迈奔放的激情和冲决封建束缚、追求个性解放的渴望。

主旨归纳

典型考题

1.理解性默写。

谭嗣同《潼关》一诗中表现诗人渴望冲决罗网、勇往直前、追

求个性解放的两句诗是:_______________,_______________。

河流大野犹嫌束 山入潼关不解平

2.《潼关》后两句运用了什么修辞手法?其作用是什么?

运用了拟人的修辞手法。赋予山水人的情态,使人在山河的雄伟气势中强烈感受到诗人渴望冲决罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气。

3.“河流大野犹嫌束”描绘了一幅怎样的画面?从中流露出诗人怎样的情感?

描绘了一幅黄河在平坦广阔的原野上奔流仍嫌拘束的雄壮画面。流露出诗人热爱祖国河山、渴望有所成就的情感。

赏四幅画

通过吟诵,这四首诗在同学们的脑海中展现出怎样的画面呢?试着用语言描述出来。

《秋词》(其一):自古以来,文人骚客都悲叹秋天萧条,我却说秋天远远胜过春天。秋高气爽,万里晴空,白云飘浮。一只仙鹤排开云层扶摇直上,便引发我的诗情飞上云霄。

《夜雨寄北》:你问我何时回家,我回家的日期定不下来啊!我此时唯一能告诉你的,就是这正在盛满秋池的绵绵不尽的巴山夜雨了。

如果有那么一天,我们一起坐在家里的西窗下,共剪烛花,相互倾诉今宵巴山夜雨中的思念之情,那该多好!

《十一月四日风雨大作》(其二):穷居孤村,躺卧不起,我不为自己的处境而感到哀伤,心中还想着替国家戍守边疆。

夜深了,我躺在床上听到那风雨声,就梦见自己骑着披着铁甲的战马,跨过冰封的河流出征北方疆场。

《潼关》:久远的高高云层就聚集在这座雄关之上,秋风阵阵吹散嗒嗒的马蹄声。那从群山中冲决而出的黄河,尽管已奔入辽阔的平原,但仍嫌拘束似的在不断冲击着河岸;而西去的群山,虽然走向与黄河相反,但仿佛也在力戒平坦,一峰更比一峰高。

明四种情

这四首诗歌分别表达了作者什么样的情感?你是从哪里体会到的呢?

《秋词》(其一):

①运用了对比的手法,将古人悲秋和自己的颂秋进行对比。表达了诗人乐观的心境。

②“排”字写出了飞鹤搏击长空的豪情壮志,抒发了诗人奋发进取的豪情,这正是诗人虽遭贬,却绝不消沉的顽强意志的生动体现。

③秋天可写的景物很多,刘禹锡在诗中只写冲天而上的一鹤。作者借飞鹤冲天的形象表明心志:在厄运面前决不低头,要积极奋发向上。

《夜雨寄北》:

①诗的开头两句用问答和对眼前环境的抒写,阐发了孤寂的情绪和对妻子深深的思念。

首句起笔以“君”直呼对方,以独特的视角勾画出一幅夫妻相思、温情脉脉的画面。这句诗的独特之处在于诗人以错位的视角写相思之情,即对方未必真有信寄来询问归期,而是诗人设想妻子思念、询问归期。

“巴山夜雨涨秋池”直写自己当时所处的环境,也就是写景。诗人以简练的语言描绘了一个特定的环境:巴山,秋夜,大雨倾盆。作者对这个环境做了较为具体的描写,不仅写了天上所下之雨,而且写了池中所积之雨。通过写实的景物,使人仿佛感受到了当时孤独、凄凉的气氛。这无尽的秋雨使人心烦,盈盈的池水令人情满,自然作者的内心情感也汹涌难平。“涨秋池”的岂止是滂沱的秋雨,分明是作者在不眠之夜对妻子无限思念的感情波涛。

②三、四句是虚写未来。诗人在秋雨绵绵之夜,触景生情,展开想象的翅膀,用丰富而自然的联想来表现他们夫妻的恩爱之情。诗人在此选取了两种情态:一个是动作“共剪”,一个是语言“却话”。“共剪西窗烛”,具体细腻而又无限传神地描绘出了一幅良宵美景图,一个“共”字极写了亲昵之情态。这首诗既描写了今日身处巴山倾听秋雨时的寂寥之苦,又想象了来日聚首之时的幸福欢乐。

《十一月四日风雨大作》(其二):

①这首诗以“痴情化梦”的手法,深沉地表达了作者收复国土、报效祖国的壮志和那种“年既老而不衰”的矢志不渝的精神,向读者展示了诗人的一片赤胆忠心。

②一、二两句,“僵卧孤村不自哀”叙述了作者的现实处境和精神状态,“僵、卧、孤、村”四字写出了作者此时凄凉的境遇。“僵”字写年迈,写肌骨衰老,“卧”字写多病,写长期卧床;“孤”字写生

活孤苦,不仅居处偏僻,而且思想苦闷,没有知音;“村”字写诗人贫困村居,过着荒村野老的凄苦生活。这四字写出了作者罢官回乡后寂寞、窘迫、冷落的生活现状。“尚思为国戍轮台”是对“不自哀”这种精神状态的解释,前后照应,形成对比。作为一个年近七旬的老人,诗人仍有“为国戍轮台”的壮志,让人肃然起敬、感慨扼腕。

③三、四两句,诗人因“思”而夜不能眠,不能眠就更真切地感知自然界的风吹雨打声,由自然界的风雨又想到国家的风雨飘摇,由国家的风雨飘摇自然又会联想到战争的风云、壮年的军旅生活。这样听着、想着,辗转反侧,幻化出特殊的梦境——“铁马冰河”。“入梦来”反映了政治现实的可悲:诗人有心报国却遭排斥而无法杀敌,一腔卫国壮志只能形诸梦境。“铁马冰河入梦来”正是诗人日夜所思的结果,淋漓尽致地表达了诗人的英雄气概。

《潼关》:

首句写潼关雄踞山腰,下临黄河,形势十分险要;次句写作者行经此地,马蹄声声,被秋风吹散,点明时间和旅程;三、四句写黄河浩浩荡荡以及潼关境域内的山峦起伏。全诗虽都在写山水,却是诗人感觉中的山水,让人强烈感受到诗人渴望冲决罗网、勇往直前,追求个性解放的少年意气。

古人作诗常精心选择一些典型物象来体现主观情感,这就是意象。诗歌中通过意象表达情感的方法需要大家在长期阅读中仔细揣摩。通过景物描写、借景抒情含蓄表达情感,也是诗文表达情感的重要方式,上面诗歌中的“巴山夜雨”“风吹雨”就是这种手法的运用。当然,理解这样含蓄的情感,得联系诗人生平和他写诗时的处境分析。

知四种人

了解作家的生平、主要的人生经历或者看看他的其他文学作品,你会对诗人有更全面的认识。阅读下面材料,结合我们学习的四首诗歌,你从中读出了四位怎样的诗人?

马思边草拳毛动,雕眄青云睡眼开。天地肃清堪四望,为君扶病上高台。(刘禹锡《始闻秋风》)

莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙沉。千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。[刘禹锡《浪淘沙》(其八)]

塞北梅花羌笛吹,淮南桂树小山词。请君莫奏前朝曲,听唱新翻杨柳枝。[刘禹锡《杨柳枝词》(其一)]

材料一:

材料一(解读刘禹锡):

《始闻秋风》这首诗写得昂扬高举,格调激越,具有一种振衰起废、催人向上的力量。

就诗意看,《浪淘沙》(其八)和《杨柳枝词》(其一)这两篇作品均简练爽利,晓畅易解,但深入品读,便会领悟到一种傲视忧患、独立不移的气概和迎接苦难、超越苦难的情怀,一种奔腾流走的生命活力和弃旧图新、面向未来的乐观精神,一种坚毅高洁的人格内蕴。

锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆?只是当时已惘然。(李商隐《锦瑟》)

相见时难别亦难,东风无力百花残。春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。(李商隐《无题》)

材料二:

材料二(解读李商隐):

李商隐的诗构思新奇,风格秾丽,尤其是一些爱情诗和无题诗写得缠绵悱恻,优美动人。

《十一月四日风雨大作》(其二)作于南宋光宗绍熙三年(1192)十一月四日。陆游自南宋孝宗淳熙十六年(1189)罢官后,闲居家乡山阴农村。当时诗人已经68岁,虽然年迈,但爱国热情丝毫未减,日夜惦念报效国家,可诗人收复国土的强烈愿望,在现实中已不可能实现,于是,在一个“风雨大作”的夜里,诗人触景生情,由情生思,在梦中实现了自己金戈铁马驰骋中原的愿望。

死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。(陆游《示儿》)

材料三:

材料三(解读陆游):

诗人有着复杂的思想情感和忧国忧民的爱国情怀,诗歌中展现了诗人一生的心愿,倾注了诗人满腔的悲慨和无奈:既有对抗金大业未就的无穷遗恨,也有对神圣事业必成的坚定信念。陆游的诗歌是一代志士仁人的心声,是南宋时代的民族正气。

清朝同治四年(1865),谭嗣同出生于北京宣武城,其父谭继洵时任湖北巡抚。光绪元年(1875),谭嗣同10岁时,拜浏阳著名学者欧阳中鹄为师。在欧阳中鹄的影响下,他对王夫之的思想产生了兴趣,受到了爱国主义的启蒙。他读书务求广博,好讲经世济民的学问,文章写得很好。《潼关》这首诗是诗人十多岁途经潼关时所作,当时诗人随父赴甘肃上任,途径陕西潼关,被北方特有的壮阔背景所震撼,有感而发,写下了此诗。

望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。(谭嗣同《狱中题壁》)

材料四:

材料四(解读谭嗣同):

《潼关》里诗人把自己的精神投射到了高山、大河之上,在高度的审美愉悦中,诗人已与高山、大河进入了同一状态,彼此相融,浑然不分,而这“犹嫌束”“不解平”的黄河、高山,既是诗人傲岸不羁、雄奇磊落胸怀的写照,又是诗人特有的冲决罗网、奋发昂扬的心态的外化。

而谭嗣同的《狱中题壁》体现了诗人的爱国情、凌云志,诗人坚信自己仍顶天立地、绝不服输,不改少年时的志气。

几千年的文化积累,是我们民族的财富,我们有义务继承和发扬下去。诗歌传承的是语言,更是一种情怀,一种精神。愿同学们能在诗歌的滋养中茁壮成长!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首