高三地理选考“新课程、新知识”复习专题之城市与环境 课件(30张PPT)

文档属性

| 名称 | 高三地理选考“新课程、新知识”复习专题之城市与环境 课件(30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-11-27 07:55:41 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

城市与环境

城市空间结构、城乡区位分析、城市化、地域文化与城乡景观

2023届高三地理选考“新课程、新知识”复习专题之

一、课程标准解读

※选择某一具体的乡村和城镇的土地利用示意图解释城乡空间结构。

①城乡土地利用类型有哪些及主要用途分别是什么

②结合地图,描述城乡主要功能区的空间分布规律

③利用“地租随距离递减示意图”解释决定功能区分布的主要原因,在此基础上适当补充其他因素,如工业区域交通干线和港口紧邻,可以减少物流成本;居住区靠近工业区,可以减少上下班的距离和通勤时间;居住区远离工业区可以避免工业污染的影响等。

※合理利用城乡空间的意义,可以从规划的角度阐述合理利用城乡空间的意义,也可以理解为城乡空间规划的意义,该意义主要体现在环境的改善,资源利用率的提高、历史和文化遗产的传承等方面。

必修二 2.2结合实例,解释城镇和乡村内部的空间结构,说明合理利用城乡空间的意义

一、课程标准解读

必修二 2.3结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

※从城乡景观的角度来看地域文化的影响。

分析城乡景观体现的地域文化主要分为以下几个步骤

①确定景观的基本功能

②从不同的空间尺度确定景观的位置

③确定景观处于城市或乡村的哪个功能区或文化区,从而判断景观是如何体现功能区或文化区的特点。

④判断景观是否具有象征意义,这种象征意义属于地域内哪些人。

并确定未来该景观的发展趋势。

※通过地区景观的特点,找出当地的主要自然地理环境和人文景观特点。

主要抓限制性因素和主导因素等。

一、课程标准解读

必修二 2.4运用资料,说明不同地区城镇化的过程和特点,以及城镇化的利弊。

※城市化的特点用非农人口增长速度、产业结构的变化、城市数量的变化、城市基础设施、公共服务设施的发展水平等衡量。

不同地区可能处于城镇化的不同阶段,表现出城镇化的差异性。

针对不同问题,可以选择不同的区域单元。

※影响城市化空间差异的原因:本地原因和外部原因;自然原因和人为原因;历史原因和当下原因。

※城镇化的利弊等分析的具体分析步骤有四个:

①找到一个城镇化的话题和所要分析的城镇;---特定地区

②找出此问题相关的要素、要素关系、要素分布等

③根据第二步的各要素分布图,确定分析此话题的区域单元

④比较一个地区不同时期的发展过程和差异。

确定城市化的发展过程、地区差异、时间差异等

一、课程标准解读

选必二2.3以某大都市为例,从区域空间组织的视角出发,说明其辐射功能。

※区域空间结构是指区域内各个部分之间人流、物流、资金流、信息流等的联系模式和强度。

大城市吸引其他地区的劳动力,输入其他地区的生产资料、生活资料等,大都市对周边具有强烈的辐射作用。

※大都市辐射范围的确定:一个城市与其他地区联系模式越多,联通效率越高,联系强度越大,它在区域空间组织中的地位就越高,所辐射的区域范围就越广。

涉及三个主要概念:

大都市:城市群的核心,是城市化发展到高级阶段的产物。

三个标准:①人口规模;②行政等级;③城市功能等。

大都市辐射功能:人流、车流、物流、资金流、信息流、技术流等

产业结构一般是指一个区域内不同产业产值的比例关系。

产业结构可以表达为特定时间段第一、第二、第三产业的国民生产总值之比。

知识点一 城市空间结构

二、知识条目梳理

2.2结合实例,解释城镇和乡村内部的空间结构,说明合理利用城乡空间的意义

1.主要概念

城镇通常是指以非从事农业的人口为主,具有一定规模工商业的居民点。

乡村通常是指以从事广义农业的人口为主的聚落。

城镇内部空间结构有多种划分。按照土地利用(功能)可以分为居住区、商业区、制造业区、中心商务区、公共设施和公共空间使用区、交通枢纽区等。按照城市土地利用的强度,可以分为中心区、近郊区、远郊区。

按照形态可以分为核心区、卫星城。

按照建成时间,可以分为老城和新城。

乡村内部空间结构也有多种划分。

按照土地利用可以分为居住区、广义农业生产区和公共用地区(含公共设施、公共事业和公共使用等)。此外,还有等级较低、规模较小的商业用地。

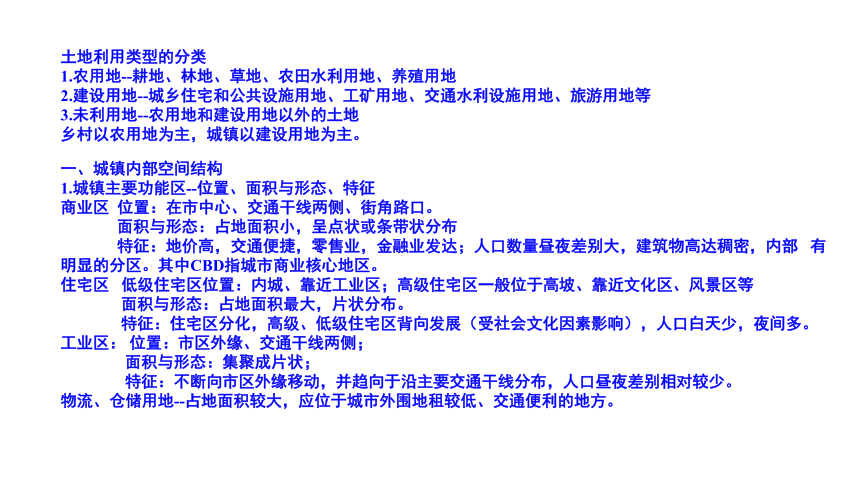

土地利用类型的分类

1.农用地--耕地、林地、草地、农田水利用地、养殖用地

2.建设用地--城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地等

3.未利用地--农用地和建设用地以外的土地

乡村以农用地为主,城镇以建设用地为主。

一、城镇内部空间结构

1.城镇主要功能区--位置、面积与形态、特征

商业区 位置:在市中心、交通干线两侧、街角路口。

面积与形态:占地面积小,呈点状或条带状分布

特征:地价高,交通便捷,零售业,金融业发达;人口数量昼夜差别大,建筑物高达稠密,内部 有明显的分区。其中CBD指城市商业核心地区。

住宅区 低级住宅区位置:内城、靠近工业区;高级住宅区一般位于高坡、靠近文化区、风景区等

面积与形态:占地面积最大,片状分布。

特征:住宅区分化,高级、低级住宅区背向发展(受社会文化因素影响),人口白天少,夜间多。

工业区: 位置:市区外缘、交通干线两侧;

面积与形态:集聚成片状;

特征:不断向市区外缘移动,并趋向于沿主要交通干线分布,人口昼夜差别相对较少。

物流、仓储用地--占地面积较大,应位于城市外围地租较低、交通便利的地方。

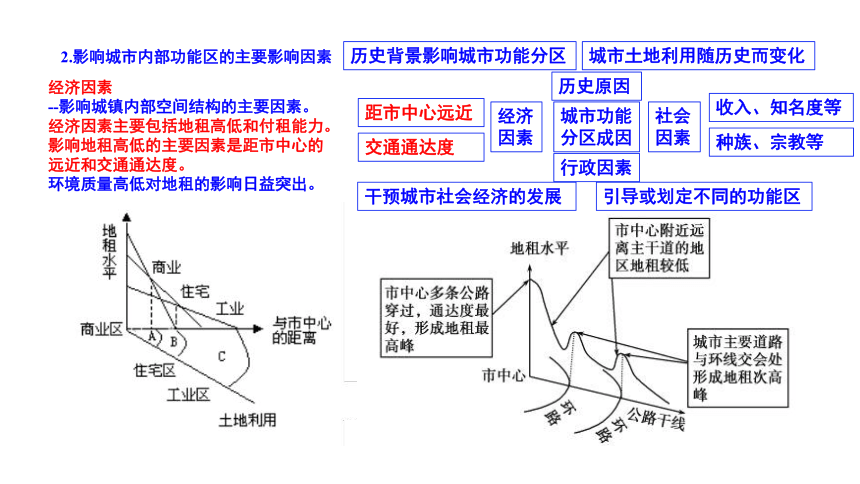

2.影响城市内部功能区的主要影响因素

城市功能分区成因

历史原因

社会因素

经济因素

行政因素

城市土地利用随历史而变化

历史背景影响城市功能分区

引导或划定不同的功能区

干预城市社会经济的发展

收入、知名度等

种族、宗教等

距市中心远近

交通通达度

经济因素

--影响城镇内部空间结构的主要因素。

经济因素主要包括地租高低和付租能力。

影响地租高低的主要因素是距市中心的远近和交通通达度。

环境质量高低对地租的影响日益突出。

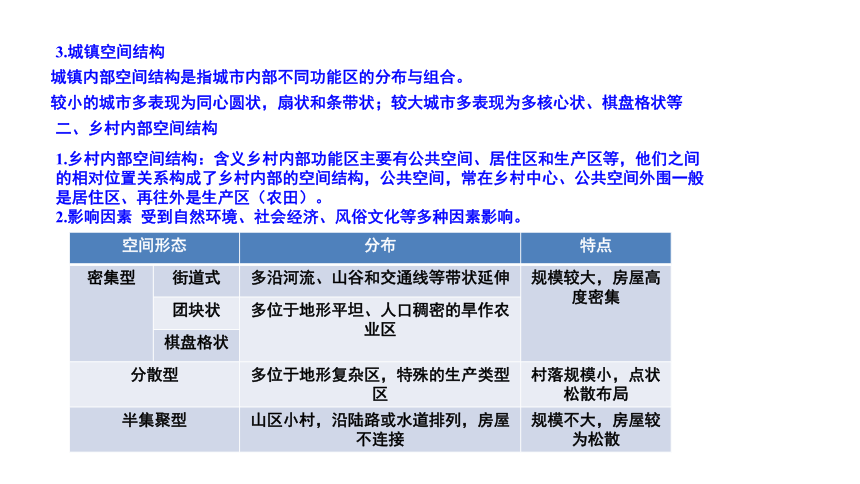

3.城镇空间结构

城镇内部空间结构是指城市内部不同功能区的分布与组合。

较小的城市多表现为同心圆状,扇状和条带状;较大城市多表现为多核心状、棋盘格状等

二、乡村内部空间结构

1.乡村内部空间结构:含义乡村内部功能区主要有公共空间、居住区和生产区等,他们之间的相对位置关系构成了乡村内部的空间结构,公共空间,常在乡村中心、公共空间外围一般是居住区、再往外是生产区(农田)。

2.影响因素 受到自然环境、社会经济、风俗文化等多种因素影响。

空间形态 分布 特点

密集型 街道式 多沿河流、山谷和交通线等带状延伸 规模较大,房屋高度密集

团块状 多位于地形平坦、人口稠密的旱作农业区 棋盘格状 分散型 多位于地形复杂区,特殊的生产类型区 村落规模小,点状松散布局

半集聚型 山区小村,沿陆路或水道排列,房屋不连接 规模不大,房屋较为松散

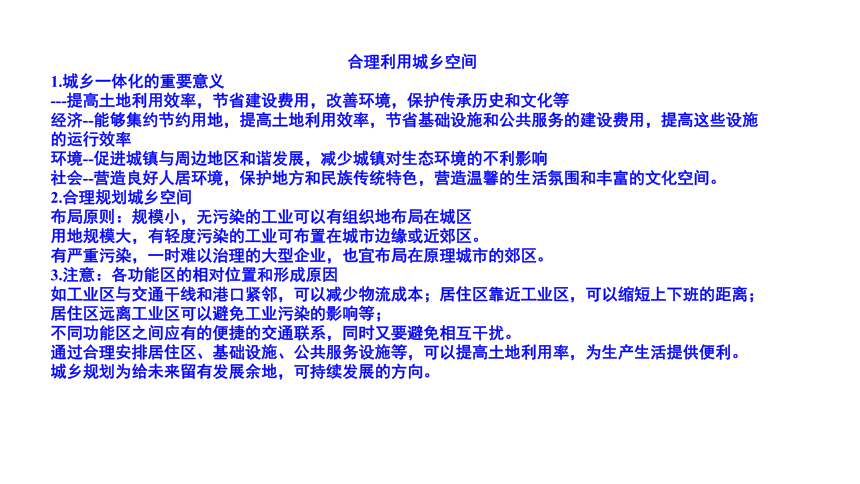

合理利用城乡空间

1.城乡一体化的重要意义

---提高土地利用效率,节省建设费用,改善环境,保护传承历史和文化等

经济--能够集约节约用地,提高土地利用效率,节省基础设施和公共服务的建设费用,提高这些设施的运行效率

环境--促进城镇与周边地区和谐发展,减少城镇对生态环境的不利影响

社会--营造良好人居环境,保护地方和民族传统特色,营造温馨的生活氛围和丰富的文化空间。

2.合理规划城乡空间

布局原则:规模小,无污染的工业可以有组织地布局在城区

用地规模大,有轻度污染的工业可布置在城市边缘或近郊区。

有严重污染,一时难以治理的大型企业,也宜布局在原理城市的郊区。

3.注意:各功能区的相对位置和形成原因

如工业区与交通干线和港口紧邻,可以减少物流成本;居住区靠近工业区,可以缩短上下班的距离;居住区远离工业区可以避免工业污染的影响等;

不同功能区之间应有的便捷的交通联系,同时又要避免相互干扰。

通过合理安排居住区、基础设施、公共服务设施等,可以提高土地利用率,为生产生活提供便利。

城乡规划为给未来留有发展余地,可持续发展的方向。

三、命题趋势预测

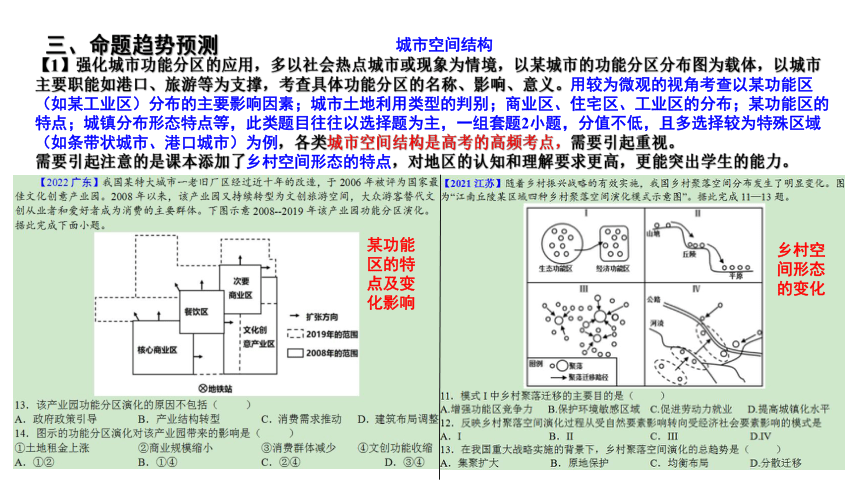

【1】强化城市功能分区的应用,多以社会热点城市或现象为情境,以某城市的功能分区分布图为载体,以城市主要职能如港口、旅游等为支撑,考查具体功能分区的名称、影响、意义。用较为微观的视角考查以某功能区(如某工业区)分布的主要影响因素;城市土地利用类型的判别;商业区、住宅区、工业区的分布;某功能区的特点;城镇分布形态特点等,此类题目往往以选择题为主,一组套题2小题,分值不低,且多选择较为特殊区域(如条带状城市、港口城市)为例,各类城市空间结构是高考的高频考点,需要引起重视。

需要引起注意的是课本添加了乡村空间形态的特点,对地区的认知和理解要求更高,更能突出学生的能力。

某功能区的特点及变化影响

乡村空间形态的变化

城市空间结构

三、命题趋势预测

某功能区的特点与社会热点

某功能区的形成优势条件

本题以问答题形式出现,考查城市某功能区新区核心区的有利条件,用微观内容角度分析宏观的区位因素,为在大题中考查带来了新的考查方式。

城市空间结构

知识点二 城乡区位因素

二、知识条目梳理

二、城乡区位分析

城市区位 地理位置

自然因素: 地形、气候----人口分布--城市分布(宏观)

河流---水源、水运、军事方位--城镇选址(微观)

其他(土壤、地质灾害等)

自然因素对城市区位的影响较为稳定。

社会经济因素: 资源(产业革命后) 矿业城市、石油城市等资源型城市

交通---郑州、石家庄、株洲等

工农业基础(经济发展水平)---农业社会中以农业基础为重,工业社会中工业为主;

大城市辐射带动作用--------大城市周边的大城市带、大都市带

科技---日本硅岛、美国硅谷、中国雄安新区

旅游--张家界、泰安等旅游城市

边境贸易---国界边的城市等

政治(首都省会与国家政策) 军事、宗教

自然资源、交通等一直影响巨大;军事宗教等影响已大大减弱;科技与旅游等成为新的因素。

城镇的空间布局特点:城镇位置、城市数量与密度、城镇规模与等级等

河流的有利区位:河流入海口、干支流交汇处、河流水运的起点和终点

水源充足,水运便利(古代军事防御作用)等

二、城乡区位分析典型案例

1.干旱半干旱地区城市主要沿河或沿绿洲分布(绿洲城市)---主导因素是水源

主要原因:深居内陆,气候干旱(降水少),水源不足是限制性条件;(山麓冲积扇)绿洲灌溉水源充足

2.青藏地区的城市主要分布于河谷地区(河谷城市)---主导因素是海拔(地形)

主要原因:海拔高,气候寒冷,气温低湿限制性条件;河谷地区海拔较低,气温较温暖。

3.南美热带地区的许多城市分布于海拔较高的高原--主导因素是地形(特别强调不是气候)

主要原因:热带低地气候湿热;高原由于海拔高,气候相对凉爽。

深圳、珠海等经济区城市的跨越式发展,得益于毗邻港澳的优越地理区位和国家的改革开放政策

【案例】纽约位于哈德孙注入大西洋的河口处,是世界著名的大都市。从地理区位的角度,分析纽约成为世界著名大都市的主要原因。

城市区位=位置+评价

气候--地处温带,气候宜人;

地形--地处平原,地形平坦,土壤肥沃;

河流--位于河口,水源充足,水运便利;

经济--工业基础好,金融产业发达,经济腹地广阔;

开发历史悠久等

【案例】评价海口城市发展的有利区位条件

地形--位于三角洲,地形平坦开阔,土壤肥沃

气候--季风气候,温暖湿润;

河流:河口地区,水源充足,水运便利;

水陆交通便利;省会城市等

三、命题趋势预测

【2】城乡区位因素在高考中考试频次有所下降,考查也从原来的宏观考查城市形成主要区位因素,变成较小尺度、较为详细角度以及影响意义等内容。考查方式多样,选择和问答题均有,但明显偏向与城市空间结构有相联系。 高考从以前大尺度主要知识内容变成小尺度主要影响因素具体分析的角度,更具体化更考验能力。

城乡区位分析

城乡新区建设的区位条件分析

较小尺度的区位因素变化对城乡发展的影响

更多考虑城市的发展(城市从用地规模、行政等级、人口数量、发展方向、主要影响因素等方向考查)

知识点三 地域文化与城乡景观

二、知识条目梳理

2.3 结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

1、地域文化和城乡景观的内涵

地域文化:指在一定的地理环境中成长起来,独具特色,传承至今仍发挥作用的文化传统,是一定地域内自然和人文因素综合作用的结果,包括历史遗存、文化形态、社会习俗、生产生活方式

城乡景观:是人们适应自然、改造自然的结构,其外部形态和组合类型与当地的自然地理环境密切相关,能够在很大程度上反映出不同地域的文化内涵、价值观、审美观等。

2.地域文化在城乡景观上的体现

农村---农业生产景观等 如云南哈尼族梯田、内蒙古草原牧业、新疆山地牧场等

特色民居景观等 如福建土楼、云南傣族竹楼、黄土高原窑洞、北方的四合院、内蒙古蒙古等

城市---城市格局:中国古代都城、欧洲城市、美国城市建设等特点

建筑风格:我国:砖墙木梁架、斗拱飞檐和雕梁画栋--体现皇权至上

西方:柱廊、尖塔、喷泉、雕塑等特点明显--宗教占优势地位

【案例】居民的建设与自然环境

①气候与民居 (光照、气温、降水、湿度、风力、风沙天气)

②地形地质 地震、泥石流等较多--防御地质灾害

③建筑材料 产石地区--多石构房屋 ;产木材地区--多木质 产竹地区--多竹楼 黄土地区--多土筑窑洞等

主要典型地区

云南傣族竹楼、因纽特人的冰屋、叙利亚泥屋、湘西吊脚楼、黄土高原窑洞等

2.3结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

地域文化与城乡景观

三、命题趋势预测

【3】地域文化与城乡景观的知识内容从原来的地区知识背景类升级到教材内容,考查的频度明显升高,2022年湖南卷和江苏卷对地域文化有了多题目的考查,考查影响自然因素和人文因素、目的和意义等,以民居为主,考查地理民居的地理思想--因地制宜和就地取材,思考地区发展的方向和不足等。2021年北京卷、江苏卷、海南卷、福建卷等大概推测考试方向:民居特点、环境、因素;农业发展特点、时间变化、产业发展等;城市文化特点及特殊城市群的文化功能变化等。

学以致用的理解地域文化和城乡景观的知识,应该重视。

地域文化与城乡景观

地区某传统产业或农业习俗、方式、措施、发展方向等

地域文化分布特点及影响因素:城市或居住区

知识点四 城市化

二、知识条目梳理

运用资料,说明不同地区城镇化的过程和特点,以及城镇化的利弊。

一、城镇化的概念、标志、动力

概念:人口与产业城市地区集聚,乡村地区转变为城市地区

标志:城市人口比重上升;劳动力从第一产业向第二三产业转移;城市建设用地规模扩大等

动力:根本动力:社会经济发展水平;主要动力是工业化和第三产业的发展

1.农业发展--促使农业劳动生产率提高,产生剩余劳动力。

2.工业化和第三产业发展能提供就业机会,吸纳劳动力;吸纳劳动力缺口大小=就业机会多少

在城镇化的不同发展阶段,其主导驱动力有所不同。

在城镇化刚起步阶段,农业生产为工业提供了原材料,为城镇发展提供市场,而农业劳动生产率的提高,产生农村剩余劳动力也是城市化的动力。所以农业经济的发展是城镇化最基本的动力。

工业化时期主要动力是工业化;

在后工业化时期是第三产业的发展。

二、时间进程--S形曲线

发展阶段

发展水平

特点

问题

发展新趋势

国家

后期阶段

70%以上

城市化水平较高,城市化速度慢

大城市中心衰落迹象

逆城市化

发达国家为主

中期阶段

30%-70%

人口产业向城市推进迅速

城市病

郊区城市化

发展中国家

初期阶段

25%-30%以下

城市化水平较低,发展较慢

※城市化进程的回答角度:起步早晚、水平高、速度快慢

A.发达国家:城镇化起步早,水平高(75%)、目前发展缓慢(速度较慢)

容易出现问题:形成大都市带、出现逆城市化现象。

注重营造高质量的人居环境、注重城镇历史文化保护等

B.发展中国家:城镇化起步早、水平低、二战后发展速度较快

虚假城市化(拉美地区为主)、滞后城市化(亚非洲地区为主)

城市基础设施和公共服务建设相对滞后。

①虚假城市化:含义:城镇化水平超过本国工业化水平和经济发展阶段

分布:拉美(如墨西哥、巴西、阿根廷、沙特等)

②滞后城市化:含义:城镇化进程落后于本国工业化水平和经济发展阶段

分布:南亚、东南亚(如印度、孟加拉、印度尼西亚等)

C.我国城镇化

城镇化起步晚、城市化水平较发达国家低、改革开放以来发展速度快(年均增长1个百分点)

(1978-2019年,我国城镇化水平由17.9%上升到60.6%,平均每年约增长1.0个百分点)

三、城镇化的地域差异

四、城镇化的不同阶段

表现

A.城市化

B.郊区城市化

C.逆城市化

D.再城市化

影响

人口:乡村--城市

人口:市区--农村和小城镇

人口:市区--郊区 乡村--郊区

人口:迁回市区

主要成因

时空分布

城市人口比重增加,乡村人口比重下降

大城市人口减少,乡村和小城镇人口回升;商业、制造业向外扩散;大城市中心衰落;中小城镇发展迅速。

城市人口数量增加;部分产业迁往郊区快速发展

市域范围城市人口再度增长,经济结构转型升级

城乡经济发展水平差异(推拉力)

城市化前期、中期阶段

市区人口激增,地价上涨,交通拥堵、环境恶化等

中期加速阶段的后期,以发展中国家为主

大城市:中心城区居住环境恶化等

后期成熟阶段,以发达国家或地区为主

城市产业结构优化(发展高科技产业、现代服务业等)

后期成熟阶段,以发达国家地区为主

中心城区

乡村城镇

城市郊区

五、城镇化对地理环境的影响

1.城镇化对自然地理环境的影响

不利:地形/气候/水文/生物/土壤等

有利:平整土地、修建水利工程、绿化环境、如铺设透水砖、建设雨水花园、增加绿地等

2.城镇化对人文地理环境的影响

①城镇化的意义

经济:创造大量就业机会,吸纳农村剩余劳动力;推动区域工业化和服务业发展,优化产业结构;

社会:缩小城乡发展差距,增强区域社会和谐;

环境:提高土地、水等资源利用率,改善城乡居住环境等

②城市病

表现:环境质量下降;交通拥挤、住房紧张、地价上涨;就业困难,社会不稳定等

成因:根本原因是人口密集,产业过于集中;

城市规划和管理不合理等

对策:建设新城、卫星城,分散城市非主要职能;控制城市人口规模,部分产业外迁等

合理规划城市,加强城市管理

治理环境污染,加强绿化等;改善交通与居住环境等

【深化】卫星城、新区的发展主要功能: 疏散中心城市的人口和产业

分散城市只能,有效控制中心城区规模;

缓解市区土地、交通等压力;优化城市空间结构;保护和改善城市环境;促进郊区城市化等

三、命题趋势预测

【4】城镇化的内容较多,考查范围较广,主要涉及到城镇化的概念、标志、动力机制、进程特点、不同地区城镇化特点、城镇化的应对措施、新区、卫星城、城镇化影响及对策

城镇化及城镇化的影响、问题、对策

A.城市化的考查方式一般以选择题为主,以折线图、示意图、柱状图、区域图为载体,在某国家或地区的城镇化过程背景下,主要突出人口比重变化、产业比重变化、城镇化速度和水平的地区差异,逆城市化、虚假城市化、滞后城市化等地区差异,考查频次较多。

B.城市的发展问题:城市形态发展方向、新区卫星城的主要职能、某新建地区的优势条件和主要部门、城市化发展的主要动力、城市化发展中带来的主要问题以及应对的主要措施。以地区或国家为背景,用各种国家(地区或城市)空间分布图、示意图、数据折线图、城市某特征图、城市景观图为主要考查方式,考查城市空间结构的分布、特点、差异、措施等。

地区城市化的发展特点及相关产业

知识点五 大都市带及辐射带动作用

二、知识条目梳理

选必二 2.3以某大都市为例,从区域空间组织的视角出发,说明其辐射功能。

选必二 2.3以某大都市为例,从区域空间组织的视角出发,说明其辐射功能。

五、大都市带及辐射带动作用

世界级大都市:伦敦、巴黎、纽约、东京、上海、香港等

世界大都市带:美国东北部大西洋沿岸大都市带、欧洲西北部大都市带、英格兰大都市带、日本太平洋沿岸大都市带、北美五大湖沿岸大都市带、中国长江三角洲大都市带等

(一)城市群

---如珠三角、长三角、长江中游城市群的发展

城市群建设发展的方向的角度思考

①城市管理:成立统一的管理结构、减少行政壁垒,完善创新合作机制等

②城市等级与职能:明确不同城市的等级和职能定位,大中小城镇协调发展

③城市产业发展 发挥中心城市的辐射带动作用,提升区域竞争力;加强城市间产业分工合作,促进产业升级与协同发展;

④城市联系:加强交通、通信等基础设施建设等

【思考】城市群对区域发展的作用:

经济:促进区域协调发展,提升区域竞争力

产业:促进区域间产业分工合作,减少城市内部竞争;扩大经济腹地,加快产业转移升级,优化产业结构

资源:充分利用各城市间的优势资源,促进资源优势利用最大化

交通:提升区域交通通达度,加快现代通信网络的发展,利于加强对外联系

城市:优化城市空间结构,形成大都市带,加强区域之间的联系,促进产业、资金、信息、技术和人才等联系

生态:利于解决大都市人口与产业过于集聚,交通拥堵、地价上涨及环境污染问题

(二)大都市的辐射带动作用

1.辐射带动(内容、载体、功能)

辐射内容:产业、资金、科技、人才、信息等要素的流动

辐射载体:交通、信息、关系网络

大都市对周边城市的辐射带动作用

产业带动功能、都市核心功能、交通运输枢纽功能、金融服务功能、科技研发创新功能

【归纳】分析某中心城市对周边城市的辐射带动作用

答题角度:辐射载体+辐射内容+辐射作用表现(产业发展、城市发展、交通运输发展等)

2.辐射功能强弱的主要影响因素

地理位置与距离、城市规模与等级、经济发展水平高低、经济腹地大小、交通通信;国家政策等

3.大都市圈的形成对大都市的影响(生态、交通、产业、城市等) 类比城市群对区域发展的影响

(三)区域协调发展

角度--(西部大开发、振兴东北、中部崛起、东部创新)

典型案例 长江经济带(共抓大发展,不搞大开发)

生态:建设沿江绿色生态廊道(坚持生态优先,绿色发展,把修复长江生态环境保护等)

交通:加强沿江基础设施建设,发挥黄金水道作用,建设综合例题交通走廊

产业:推进沿江产业结构优化升级,打造世界级产业集聚,促进中上游地区承接产业转移,优化沿江产业布局;加强城市间产业分工与协作

城市:培育城市群,辐射带动中小城镇发展。

三、命题趋势预测

【5】选修知识中新增知识部分,对应课标“以某大都市为例,从区域空间组织的视角出发,说明其辐射功能。”

虽未对区域空间组织视角做总体考查,但以城市群或城市带为载体,考查频度较多并多以选择题为主。通过最近选考的学习,社会热点大都市带等的发展分析,高考增加有关大都市带的辐射带动作用的简单题的概率应该会有所增加,应该加以重视。

大都市带及辐射带动作用

2022·浙江·乐清市知临中学高二期中 试题

(2)分析上海的辐射带动能力比武汉强的原因。

2022·浙江·杭州市富阳区场口中学高二阶段练习

(1)说明纽约在城市发展过程中成为全球贸易和金融中心的优势条件。

(3)分析纽约市对美国东北部城市带的主要辐射功能。

城市与环境

城市空间结构、城乡区位分析、城市化、地域文化与城乡景观

2023届高三地理选考“新课程、新知识”复习专题之

一、课程标准解读

※选择某一具体的乡村和城镇的土地利用示意图解释城乡空间结构。

①城乡土地利用类型有哪些及主要用途分别是什么

②结合地图,描述城乡主要功能区的空间分布规律

③利用“地租随距离递减示意图”解释决定功能区分布的主要原因,在此基础上适当补充其他因素,如工业区域交通干线和港口紧邻,可以减少物流成本;居住区靠近工业区,可以减少上下班的距离和通勤时间;居住区远离工业区可以避免工业污染的影响等。

※合理利用城乡空间的意义,可以从规划的角度阐述合理利用城乡空间的意义,也可以理解为城乡空间规划的意义,该意义主要体现在环境的改善,资源利用率的提高、历史和文化遗产的传承等方面。

必修二 2.2结合实例,解释城镇和乡村内部的空间结构,说明合理利用城乡空间的意义

一、课程标准解读

必修二 2.3结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

※从城乡景观的角度来看地域文化的影响。

分析城乡景观体现的地域文化主要分为以下几个步骤

①确定景观的基本功能

②从不同的空间尺度确定景观的位置

③确定景观处于城市或乡村的哪个功能区或文化区,从而判断景观是如何体现功能区或文化区的特点。

④判断景观是否具有象征意义,这种象征意义属于地域内哪些人。

并确定未来该景观的发展趋势。

※通过地区景观的特点,找出当地的主要自然地理环境和人文景观特点。

主要抓限制性因素和主导因素等。

一、课程标准解读

必修二 2.4运用资料,说明不同地区城镇化的过程和特点,以及城镇化的利弊。

※城市化的特点用非农人口增长速度、产业结构的变化、城市数量的变化、城市基础设施、公共服务设施的发展水平等衡量。

不同地区可能处于城镇化的不同阶段,表现出城镇化的差异性。

针对不同问题,可以选择不同的区域单元。

※影响城市化空间差异的原因:本地原因和外部原因;自然原因和人为原因;历史原因和当下原因。

※城镇化的利弊等分析的具体分析步骤有四个:

①找到一个城镇化的话题和所要分析的城镇;---特定地区

②找出此问题相关的要素、要素关系、要素分布等

③根据第二步的各要素分布图,确定分析此话题的区域单元

④比较一个地区不同时期的发展过程和差异。

确定城市化的发展过程、地区差异、时间差异等

一、课程标准解读

选必二2.3以某大都市为例,从区域空间组织的视角出发,说明其辐射功能。

※区域空间结构是指区域内各个部分之间人流、物流、资金流、信息流等的联系模式和强度。

大城市吸引其他地区的劳动力,输入其他地区的生产资料、生活资料等,大都市对周边具有强烈的辐射作用。

※大都市辐射范围的确定:一个城市与其他地区联系模式越多,联通效率越高,联系强度越大,它在区域空间组织中的地位就越高,所辐射的区域范围就越广。

涉及三个主要概念:

大都市:城市群的核心,是城市化发展到高级阶段的产物。

三个标准:①人口规模;②行政等级;③城市功能等。

大都市辐射功能:人流、车流、物流、资金流、信息流、技术流等

产业结构一般是指一个区域内不同产业产值的比例关系。

产业结构可以表达为特定时间段第一、第二、第三产业的国民生产总值之比。

知识点一 城市空间结构

二、知识条目梳理

2.2结合实例,解释城镇和乡村内部的空间结构,说明合理利用城乡空间的意义

1.主要概念

城镇通常是指以非从事农业的人口为主,具有一定规模工商业的居民点。

乡村通常是指以从事广义农业的人口为主的聚落。

城镇内部空间结构有多种划分。按照土地利用(功能)可以分为居住区、商业区、制造业区、中心商务区、公共设施和公共空间使用区、交通枢纽区等。按照城市土地利用的强度,可以分为中心区、近郊区、远郊区。

按照形态可以分为核心区、卫星城。

按照建成时间,可以分为老城和新城。

乡村内部空间结构也有多种划分。

按照土地利用可以分为居住区、广义农业生产区和公共用地区(含公共设施、公共事业和公共使用等)。此外,还有等级较低、规模较小的商业用地。

土地利用类型的分类

1.农用地--耕地、林地、草地、农田水利用地、养殖用地

2.建设用地--城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地等

3.未利用地--农用地和建设用地以外的土地

乡村以农用地为主,城镇以建设用地为主。

一、城镇内部空间结构

1.城镇主要功能区--位置、面积与形态、特征

商业区 位置:在市中心、交通干线两侧、街角路口。

面积与形态:占地面积小,呈点状或条带状分布

特征:地价高,交通便捷,零售业,金融业发达;人口数量昼夜差别大,建筑物高达稠密,内部 有明显的分区。其中CBD指城市商业核心地区。

住宅区 低级住宅区位置:内城、靠近工业区;高级住宅区一般位于高坡、靠近文化区、风景区等

面积与形态:占地面积最大,片状分布。

特征:住宅区分化,高级、低级住宅区背向发展(受社会文化因素影响),人口白天少,夜间多。

工业区: 位置:市区外缘、交通干线两侧;

面积与形态:集聚成片状;

特征:不断向市区外缘移动,并趋向于沿主要交通干线分布,人口昼夜差别相对较少。

物流、仓储用地--占地面积较大,应位于城市外围地租较低、交通便利的地方。

2.影响城市内部功能区的主要影响因素

城市功能分区成因

历史原因

社会因素

经济因素

行政因素

城市土地利用随历史而变化

历史背景影响城市功能分区

引导或划定不同的功能区

干预城市社会经济的发展

收入、知名度等

种族、宗教等

距市中心远近

交通通达度

经济因素

--影响城镇内部空间结构的主要因素。

经济因素主要包括地租高低和付租能力。

影响地租高低的主要因素是距市中心的远近和交通通达度。

环境质量高低对地租的影响日益突出。

3.城镇空间结构

城镇内部空间结构是指城市内部不同功能区的分布与组合。

较小的城市多表现为同心圆状,扇状和条带状;较大城市多表现为多核心状、棋盘格状等

二、乡村内部空间结构

1.乡村内部空间结构:含义乡村内部功能区主要有公共空间、居住区和生产区等,他们之间的相对位置关系构成了乡村内部的空间结构,公共空间,常在乡村中心、公共空间外围一般是居住区、再往外是生产区(农田)。

2.影响因素 受到自然环境、社会经济、风俗文化等多种因素影响。

空间形态 分布 特点

密集型 街道式 多沿河流、山谷和交通线等带状延伸 规模较大,房屋高度密集

团块状 多位于地形平坦、人口稠密的旱作农业区 棋盘格状 分散型 多位于地形复杂区,特殊的生产类型区 村落规模小,点状松散布局

半集聚型 山区小村,沿陆路或水道排列,房屋不连接 规模不大,房屋较为松散

合理利用城乡空间

1.城乡一体化的重要意义

---提高土地利用效率,节省建设费用,改善环境,保护传承历史和文化等

经济--能够集约节约用地,提高土地利用效率,节省基础设施和公共服务的建设费用,提高这些设施的运行效率

环境--促进城镇与周边地区和谐发展,减少城镇对生态环境的不利影响

社会--营造良好人居环境,保护地方和民族传统特色,营造温馨的生活氛围和丰富的文化空间。

2.合理规划城乡空间

布局原则:规模小,无污染的工业可以有组织地布局在城区

用地规模大,有轻度污染的工业可布置在城市边缘或近郊区。

有严重污染,一时难以治理的大型企业,也宜布局在原理城市的郊区。

3.注意:各功能区的相对位置和形成原因

如工业区与交通干线和港口紧邻,可以减少物流成本;居住区靠近工业区,可以缩短上下班的距离;居住区远离工业区可以避免工业污染的影响等;

不同功能区之间应有的便捷的交通联系,同时又要避免相互干扰。

通过合理安排居住区、基础设施、公共服务设施等,可以提高土地利用率,为生产生活提供便利。

城乡规划为给未来留有发展余地,可持续发展的方向。

三、命题趋势预测

【1】强化城市功能分区的应用,多以社会热点城市或现象为情境,以某城市的功能分区分布图为载体,以城市主要职能如港口、旅游等为支撑,考查具体功能分区的名称、影响、意义。用较为微观的视角考查以某功能区(如某工业区)分布的主要影响因素;城市土地利用类型的判别;商业区、住宅区、工业区的分布;某功能区的特点;城镇分布形态特点等,此类题目往往以选择题为主,一组套题2小题,分值不低,且多选择较为特殊区域(如条带状城市、港口城市)为例,各类城市空间结构是高考的高频考点,需要引起重视。

需要引起注意的是课本添加了乡村空间形态的特点,对地区的认知和理解要求更高,更能突出学生的能力。

某功能区的特点及变化影响

乡村空间形态的变化

城市空间结构

三、命题趋势预测

某功能区的特点与社会热点

某功能区的形成优势条件

本题以问答题形式出现,考查城市某功能区新区核心区的有利条件,用微观内容角度分析宏观的区位因素,为在大题中考查带来了新的考查方式。

城市空间结构

知识点二 城乡区位因素

二、知识条目梳理

二、城乡区位分析

城市区位 地理位置

自然因素: 地形、气候----人口分布--城市分布(宏观)

河流---水源、水运、军事方位--城镇选址(微观)

其他(土壤、地质灾害等)

自然因素对城市区位的影响较为稳定。

社会经济因素: 资源(产业革命后) 矿业城市、石油城市等资源型城市

交通---郑州、石家庄、株洲等

工农业基础(经济发展水平)---农业社会中以农业基础为重,工业社会中工业为主;

大城市辐射带动作用--------大城市周边的大城市带、大都市带

科技---日本硅岛、美国硅谷、中国雄安新区

旅游--张家界、泰安等旅游城市

边境贸易---国界边的城市等

政治(首都省会与国家政策) 军事、宗教

自然资源、交通等一直影响巨大;军事宗教等影响已大大减弱;科技与旅游等成为新的因素。

城镇的空间布局特点:城镇位置、城市数量与密度、城镇规模与等级等

河流的有利区位:河流入海口、干支流交汇处、河流水运的起点和终点

水源充足,水运便利(古代军事防御作用)等

二、城乡区位分析典型案例

1.干旱半干旱地区城市主要沿河或沿绿洲分布(绿洲城市)---主导因素是水源

主要原因:深居内陆,气候干旱(降水少),水源不足是限制性条件;(山麓冲积扇)绿洲灌溉水源充足

2.青藏地区的城市主要分布于河谷地区(河谷城市)---主导因素是海拔(地形)

主要原因:海拔高,气候寒冷,气温低湿限制性条件;河谷地区海拔较低,气温较温暖。

3.南美热带地区的许多城市分布于海拔较高的高原--主导因素是地形(特别强调不是气候)

主要原因:热带低地气候湿热;高原由于海拔高,气候相对凉爽。

深圳、珠海等经济区城市的跨越式发展,得益于毗邻港澳的优越地理区位和国家的改革开放政策

【案例】纽约位于哈德孙注入大西洋的河口处,是世界著名的大都市。从地理区位的角度,分析纽约成为世界著名大都市的主要原因。

城市区位=位置+评价

气候--地处温带,气候宜人;

地形--地处平原,地形平坦,土壤肥沃;

河流--位于河口,水源充足,水运便利;

经济--工业基础好,金融产业发达,经济腹地广阔;

开发历史悠久等

【案例】评价海口城市发展的有利区位条件

地形--位于三角洲,地形平坦开阔,土壤肥沃

气候--季风气候,温暖湿润;

河流:河口地区,水源充足,水运便利;

水陆交通便利;省会城市等

三、命题趋势预测

【2】城乡区位因素在高考中考试频次有所下降,考查也从原来的宏观考查城市形成主要区位因素,变成较小尺度、较为详细角度以及影响意义等内容。考查方式多样,选择和问答题均有,但明显偏向与城市空间结构有相联系。 高考从以前大尺度主要知识内容变成小尺度主要影响因素具体分析的角度,更具体化更考验能力。

城乡区位分析

城乡新区建设的区位条件分析

较小尺度的区位因素变化对城乡发展的影响

更多考虑城市的发展(城市从用地规模、行政等级、人口数量、发展方向、主要影响因素等方向考查)

知识点三 地域文化与城乡景观

二、知识条目梳理

2.3 结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

1、地域文化和城乡景观的内涵

地域文化:指在一定的地理环境中成长起来,独具特色,传承至今仍发挥作用的文化传统,是一定地域内自然和人文因素综合作用的结果,包括历史遗存、文化形态、社会习俗、生产生活方式

城乡景观:是人们适应自然、改造自然的结构,其外部形态和组合类型与当地的自然地理环境密切相关,能够在很大程度上反映出不同地域的文化内涵、价值观、审美观等。

2.地域文化在城乡景观上的体现

农村---农业生产景观等 如云南哈尼族梯田、内蒙古草原牧业、新疆山地牧场等

特色民居景观等 如福建土楼、云南傣族竹楼、黄土高原窑洞、北方的四合院、内蒙古蒙古等

城市---城市格局:中国古代都城、欧洲城市、美国城市建设等特点

建筑风格:我国:砖墙木梁架、斗拱飞檐和雕梁画栋--体现皇权至上

西方:柱廊、尖塔、喷泉、雕塑等特点明显--宗教占优势地位

【案例】居民的建设与自然环境

①气候与民居 (光照、气温、降水、湿度、风力、风沙天气)

②地形地质 地震、泥石流等较多--防御地质灾害

③建筑材料 产石地区--多石构房屋 ;产木材地区--多木质 产竹地区--多竹楼 黄土地区--多土筑窑洞等

主要典型地区

云南傣族竹楼、因纽特人的冰屋、叙利亚泥屋、湘西吊脚楼、黄土高原窑洞等

2.3结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

地域文化与城乡景观

三、命题趋势预测

【3】地域文化与城乡景观的知识内容从原来的地区知识背景类升级到教材内容,考查的频度明显升高,2022年湖南卷和江苏卷对地域文化有了多题目的考查,考查影响自然因素和人文因素、目的和意义等,以民居为主,考查地理民居的地理思想--因地制宜和就地取材,思考地区发展的方向和不足等。2021年北京卷、江苏卷、海南卷、福建卷等大概推测考试方向:民居特点、环境、因素;农业发展特点、时间变化、产业发展等;城市文化特点及特殊城市群的文化功能变化等。

学以致用的理解地域文化和城乡景观的知识,应该重视。

地域文化与城乡景观

地区某传统产业或农业习俗、方式、措施、发展方向等

地域文化分布特点及影响因素:城市或居住区

知识点四 城市化

二、知识条目梳理

运用资料,说明不同地区城镇化的过程和特点,以及城镇化的利弊。

一、城镇化的概念、标志、动力

概念:人口与产业城市地区集聚,乡村地区转变为城市地区

标志:城市人口比重上升;劳动力从第一产业向第二三产业转移;城市建设用地规模扩大等

动力:根本动力:社会经济发展水平;主要动力是工业化和第三产业的发展

1.农业发展--促使农业劳动生产率提高,产生剩余劳动力。

2.工业化和第三产业发展能提供就业机会,吸纳劳动力;吸纳劳动力缺口大小=就业机会多少

在城镇化的不同发展阶段,其主导驱动力有所不同。

在城镇化刚起步阶段,农业生产为工业提供了原材料,为城镇发展提供市场,而农业劳动生产率的提高,产生农村剩余劳动力也是城市化的动力。所以农业经济的发展是城镇化最基本的动力。

工业化时期主要动力是工业化;

在后工业化时期是第三产业的发展。

二、时间进程--S形曲线

发展阶段

发展水平

特点

问题

发展新趋势

国家

后期阶段

70%以上

城市化水平较高,城市化速度慢

大城市中心衰落迹象

逆城市化

发达国家为主

中期阶段

30%-70%

人口产业向城市推进迅速

城市病

郊区城市化

发展中国家

初期阶段

25%-30%以下

城市化水平较低,发展较慢

※城市化进程的回答角度:起步早晚、水平高、速度快慢

A.发达国家:城镇化起步早,水平高(75%)、目前发展缓慢(速度较慢)

容易出现问题:形成大都市带、出现逆城市化现象。

注重营造高质量的人居环境、注重城镇历史文化保护等

B.发展中国家:城镇化起步早、水平低、二战后发展速度较快

虚假城市化(拉美地区为主)、滞后城市化(亚非洲地区为主)

城市基础设施和公共服务建设相对滞后。

①虚假城市化:含义:城镇化水平超过本国工业化水平和经济发展阶段

分布:拉美(如墨西哥、巴西、阿根廷、沙特等)

②滞后城市化:含义:城镇化进程落后于本国工业化水平和经济发展阶段

分布:南亚、东南亚(如印度、孟加拉、印度尼西亚等)

C.我国城镇化

城镇化起步晚、城市化水平较发达国家低、改革开放以来发展速度快(年均增长1个百分点)

(1978-2019年,我国城镇化水平由17.9%上升到60.6%,平均每年约增长1.0个百分点)

三、城镇化的地域差异

四、城镇化的不同阶段

表现

A.城市化

B.郊区城市化

C.逆城市化

D.再城市化

影响

人口:乡村--城市

人口:市区--农村和小城镇

人口:市区--郊区 乡村--郊区

人口:迁回市区

主要成因

时空分布

城市人口比重增加,乡村人口比重下降

大城市人口减少,乡村和小城镇人口回升;商业、制造业向外扩散;大城市中心衰落;中小城镇发展迅速。

城市人口数量增加;部分产业迁往郊区快速发展

市域范围城市人口再度增长,经济结构转型升级

城乡经济发展水平差异(推拉力)

城市化前期、中期阶段

市区人口激增,地价上涨,交通拥堵、环境恶化等

中期加速阶段的后期,以发展中国家为主

大城市:中心城区居住环境恶化等

后期成熟阶段,以发达国家或地区为主

城市产业结构优化(发展高科技产业、现代服务业等)

后期成熟阶段,以发达国家地区为主

中心城区

乡村城镇

城市郊区

五、城镇化对地理环境的影响

1.城镇化对自然地理环境的影响

不利:地形/气候/水文/生物/土壤等

有利:平整土地、修建水利工程、绿化环境、如铺设透水砖、建设雨水花园、增加绿地等

2.城镇化对人文地理环境的影响

①城镇化的意义

经济:创造大量就业机会,吸纳农村剩余劳动力;推动区域工业化和服务业发展,优化产业结构;

社会:缩小城乡发展差距,增强区域社会和谐;

环境:提高土地、水等资源利用率,改善城乡居住环境等

②城市病

表现:环境质量下降;交通拥挤、住房紧张、地价上涨;就业困难,社会不稳定等

成因:根本原因是人口密集,产业过于集中;

城市规划和管理不合理等

对策:建设新城、卫星城,分散城市非主要职能;控制城市人口规模,部分产业外迁等

合理规划城市,加强城市管理

治理环境污染,加强绿化等;改善交通与居住环境等

【深化】卫星城、新区的发展主要功能: 疏散中心城市的人口和产业

分散城市只能,有效控制中心城区规模;

缓解市区土地、交通等压力;优化城市空间结构;保护和改善城市环境;促进郊区城市化等

三、命题趋势预测

【4】城镇化的内容较多,考查范围较广,主要涉及到城镇化的概念、标志、动力机制、进程特点、不同地区城镇化特点、城镇化的应对措施、新区、卫星城、城镇化影响及对策

城镇化及城镇化的影响、问题、对策

A.城市化的考查方式一般以选择题为主,以折线图、示意图、柱状图、区域图为载体,在某国家或地区的城镇化过程背景下,主要突出人口比重变化、产业比重变化、城镇化速度和水平的地区差异,逆城市化、虚假城市化、滞后城市化等地区差异,考查频次较多。

B.城市的发展问题:城市形态发展方向、新区卫星城的主要职能、某新建地区的优势条件和主要部门、城市化发展的主要动力、城市化发展中带来的主要问题以及应对的主要措施。以地区或国家为背景,用各种国家(地区或城市)空间分布图、示意图、数据折线图、城市某特征图、城市景观图为主要考查方式,考查城市空间结构的分布、特点、差异、措施等。

地区城市化的发展特点及相关产业

知识点五 大都市带及辐射带动作用

二、知识条目梳理

选必二 2.3以某大都市为例,从区域空间组织的视角出发,说明其辐射功能。

选必二 2.3以某大都市为例,从区域空间组织的视角出发,说明其辐射功能。

五、大都市带及辐射带动作用

世界级大都市:伦敦、巴黎、纽约、东京、上海、香港等

世界大都市带:美国东北部大西洋沿岸大都市带、欧洲西北部大都市带、英格兰大都市带、日本太平洋沿岸大都市带、北美五大湖沿岸大都市带、中国长江三角洲大都市带等

(一)城市群

---如珠三角、长三角、长江中游城市群的发展

城市群建设发展的方向的角度思考

①城市管理:成立统一的管理结构、减少行政壁垒,完善创新合作机制等

②城市等级与职能:明确不同城市的等级和职能定位,大中小城镇协调发展

③城市产业发展 发挥中心城市的辐射带动作用,提升区域竞争力;加强城市间产业分工合作,促进产业升级与协同发展;

④城市联系:加强交通、通信等基础设施建设等

【思考】城市群对区域发展的作用:

经济:促进区域协调发展,提升区域竞争力

产业:促进区域间产业分工合作,减少城市内部竞争;扩大经济腹地,加快产业转移升级,优化产业结构

资源:充分利用各城市间的优势资源,促进资源优势利用最大化

交通:提升区域交通通达度,加快现代通信网络的发展,利于加强对外联系

城市:优化城市空间结构,形成大都市带,加强区域之间的联系,促进产业、资金、信息、技术和人才等联系

生态:利于解决大都市人口与产业过于集聚,交通拥堵、地价上涨及环境污染问题

(二)大都市的辐射带动作用

1.辐射带动(内容、载体、功能)

辐射内容:产业、资金、科技、人才、信息等要素的流动

辐射载体:交通、信息、关系网络

大都市对周边城市的辐射带动作用

产业带动功能、都市核心功能、交通运输枢纽功能、金融服务功能、科技研发创新功能

【归纳】分析某中心城市对周边城市的辐射带动作用

答题角度:辐射载体+辐射内容+辐射作用表现(产业发展、城市发展、交通运输发展等)

2.辐射功能强弱的主要影响因素

地理位置与距离、城市规模与等级、经济发展水平高低、经济腹地大小、交通通信;国家政策等

3.大都市圈的形成对大都市的影响(生态、交通、产业、城市等) 类比城市群对区域发展的影响

(三)区域协调发展

角度--(西部大开发、振兴东北、中部崛起、东部创新)

典型案例 长江经济带(共抓大发展,不搞大开发)

生态:建设沿江绿色生态廊道(坚持生态优先,绿色发展,把修复长江生态环境保护等)

交通:加强沿江基础设施建设,发挥黄金水道作用,建设综合例题交通走廊

产业:推进沿江产业结构优化升级,打造世界级产业集聚,促进中上游地区承接产业转移,优化沿江产业布局;加强城市间产业分工与协作

城市:培育城市群,辐射带动中小城镇发展。

三、命题趋势预测

【5】选修知识中新增知识部分,对应课标“以某大都市为例,从区域空间组织的视角出发,说明其辐射功能。”

虽未对区域空间组织视角做总体考查,但以城市群或城市带为载体,考查频度较多并多以选择题为主。通过最近选考的学习,社会热点大都市带等的发展分析,高考增加有关大都市带的辐射带动作用的简单题的概率应该会有所增加,应该加以重视。

大都市带及辐射带动作用

2022·浙江·乐清市知临中学高二期中 试题

(2)分析上海的辐射带动能力比武汉强的原因。

2022·浙江·杭州市富阳区场口中学高二阶段练习

(1)说明纽约在城市发展过程中成为全球贸易和金融中心的优势条件。

(3)分析纽约市对美国东北部城市带的主要辐射功能。

同课章节目录