人教版部编(2019)高中语文必修下册 《烛之武退秦师》名师课件(第2课时)(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文必修下册 《烛之武退秦师》名师课件(第2课时)(共19张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-27 10:24:22 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

(第二课时

烛之武退秦师

1

学习目标

2

检查作业 导入新课

3

合作探究 分析形象

4

写作特色

5

课堂小结

6

布置作业

CONTENTS

目 录

1.通过分析人物的对话,概括人物的形象特征,学习描写人物的方法 ;

2.通过对典型文段的分析,总结并学习本文的写作特色。

学习目标

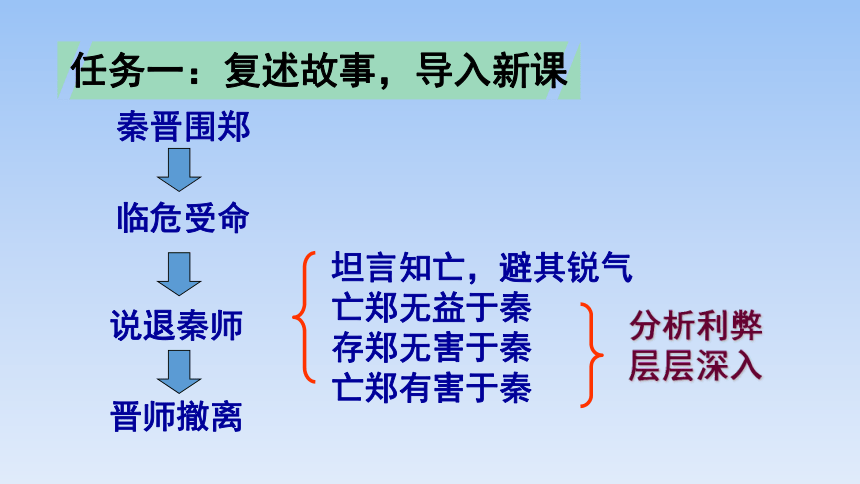

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

晋师撤离

坦言知亡,避其锐气

亡郑无益于秦

存郑无害于秦

亡郑有害于秦

分析利弊

层层深入

任务一:复述故事,导入新课

小组合作探究,小组代表呈现探究成果。

1. 主要人物(烛之武)是在什么情况下“出场”的?

2. 烛之武为什么能临危受命?为什么能够说服秦伯退兵呢?

3. 烛之武说服秦伯的思路是怎样的?

4. 晋文公为什么不愿向秦军进攻呢?

5.找出描写烛之武的语句,总结烛之武的形象特征并分析出塑造其形象的手法。

6.讨论:本文中的人物你最欣赏的是谁,理由是什么?

任务二:合作探究

1.主要人物(烛之武)是在什么情况下“出场”的?

明确:是在秦晋两个大国围攻一个小小的郑国,郑国面临覆灭的危险情形之下,郑大夫佚之狐向郑伯推荐他去见秦伯,以退秦师。

2.烛之武为什么能临危受命?

明确:(1)一是郑伯态度诚恳,勇于自责,并晓之以理;一是烛之武深明大义,爱国且腹有良谋、成竹在胸。

(2)主要是烛之武善于利用秦晋之间的矛盾,言谈中又似乎处处都在为秦国的利益着想,从而打动了秦伯,让秦伯欣然接受了他的意见。

烛之武说秦伯运用了高超的攻心术 :

(坦言知亡,避其锐气:郑既知亡矣。)

(亡郑只对晋有利:邻之厚,君之薄也。)

(舍郑会对秦有益:君亦无所害。)

第一步,欲扬先抑,以退为进。

第二步,阐明利害,动摇秦君。

第三步,替秦着想,以利相诱。

第四步,引史为例,挑拨秦晋。(君之所知也。)

第五步,推测未来,劝秦谨慎 (唯君图之。)

3. 烛之武说服秦伯的思路是怎样的?

4.晋文公为什么不愿向秦军进攻呢?

明确:主要是晋文公并不昏庸,很有理智,能隐忍不发,随机应变。因为如果这时进攻秦军,晋军就有可能处于腹背受敌的不利境地。而由此,也就证明了烛之武说退秦师的成功。

志士

勇士

辩士

以国家利益为重,深明大义的爱国志士。

两军交战,生死未卜;

出使秦师,成败难料;

勇入秦营,知难而上。

不卑不亢,机智善辩

5.找出描写烛之武的语句,总结烛之武的形象特征并分析出塑造其形象的手法。

烛之武的形象

塑造人物的方法

1.环境烘托(疾风知劲草)

2.他人的陪衬

3.个性化的语言

6.讨论:你最欣赏的是哪一个人物,理由是什么

郑 伯——

佚之狐——

烛之武——

秦 伯——

晋 侯——

礼贤下士,从谏如流。

识人才的伯乐。

官微人轻,怀才不遇,临危受命,

不避艰险,深明大义,才智超群。

以利为重,亦敌亦友,变化难测,

政治手腕了得。

以利为重,以“不仁”为借口,沉着应对,

有政治家的风度。

烛之武退秦师

秦晋围郑

(起因)

烛之武

说服秦伯

(经过)

秦晋退师

(结果)

理由(无理于晋;贰于楚)

●《烛之武退秦师》结构图解

灭郑无益

于秦

(争取结盟)

晋有野心

(离间)

越国以鄙远——困难

亡郑以陪邻——失策

建议:舍郑以为东道主

行李之往来

共其乏困

于秦有益

许君焦、瑕,朝济而夕设版焉

何厌之有

既东封郑,又欲肆其西封

(举例论证)

若不阙秦,将焉取之

(推理论证)

不可靠

秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戌之,乃还

子犯请击之……

晋文公——不可

因人之力而敝之——不仁

失其所与——不知

以乱易整——不武

吾其还也

速读课文,总结本文的写作特色。

1.详略得当

这篇课文主要表现烛之武怎样说退秦师的,所以对“退秦师”的前因后果只作简略交代,其它枝节更是只字未提。从而做到繁而不杂,层次井然。

任务三:写作特色

2.伏笔与照应

这篇文章虽短,但在叙述故事时,却能够处处注意伏笔与照应。例如,在交代秦、晋围郑的原因时,说是“以其无礼于晋,且贰于楚”,说明没有太多的矛盾冲突。这就为下文烛之武说退秦军埋下了伏笔。

3.波澜起伏

这篇课文波澜起伏,生动活泼。从大军压境到最后的平息,课文都是有张有弛,曲折有致,增强了文章的艺术感染力。

事件

情节发展

郑危(大军压境)

佚之狐举荐

郑伯从之

烛辞

郑伯自责

夜缒

说秦

郑知亡

飞地难治

亡郑陪邻

舍郑有益

过河拆桥

晋国扩张

秦退

晋攻(子犯建议攻秦兵)

晋退(晋公晓之以理)

初读课文,我们领略了烛之武高超的劝说技巧;再品课文,我们探寻到了犀利言辞背后,烛之武那孤傲、清高、怀才不遇又满怀爱国之志的灵魂。岁月给了烛之武太多的落寞和不甘,同时也磨砺了他的沉稳与敏锐。他与秦伯的交锋一开始就注定了他的胜局,几十年积蓄的能量终于在瞬间得到了释放和爆发。我们也发现,所有的语言技巧都源于一个人人品之正、之真、之诚、之浓浓的爱国情怀。再高超的语言技巧若离开了这个根本,只能是无源之水。无本之末。这才是中国古代士大夫精神的核心,才是中华民族传递千百年的中国魂!言为心声,语见其人,让我们以这样大义、大勇、大智的烛之武为镜,互相勉励!

任务四:课堂小结

小组成员四人一组(每人一段)用现代汉语把本文改写成一篇小说(记叙文)或者评书。

任务五:布置作业

(第二课时

烛之武退秦师

1

学习目标

2

检查作业 导入新课

3

合作探究 分析形象

4

写作特色

5

课堂小结

6

布置作业

CONTENTS

目 录

1.通过分析人物的对话,概括人物的形象特征,学习描写人物的方法 ;

2.通过对典型文段的分析,总结并学习本文的写作特色。

学习目标

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

晋师撤离

坦言知亡,避其锐气

亡郑无益于秦

存郑无害于秦

亡郑有害于秦

分析利弊

层层深入

任务一:复述故事,导入新课

小组合作探究,小组代表呈现探究成果。

1. 主要人物(烛之武)是在什么情况下“出场”的?

2. 烛之武为什么能临危受命?为什么能够说服秦伯退兵呢?

3. 烛之武说服秦伯的思路是怎样的?

4. 晋文公为什么不愿向秦军进攻呢?

5.找出描写烛之武的语句,总结烛之武的形象特征并分析出塑造其形象的手法。

6.讨论:本文中的人物你最欣赏的是谁,理由是什么?

任务二:合作探究

1.主要人物(烛之武)是在什么情况下“出场”的?

明确:是在秦晋两个大国围攻一个小小的郑国,郑国面临覆灭的危险情形之下,郑大夫佚之狐向郑伯推荐他去见秦伯,以退秦师。

2.烛之武为什么能临危受命?

明确:(1)一是郑伯态度诚恳,勇于自责,并晓之以理;一是烛之武深明大义,爱国且腹有良谋、成竹在胸。

(2)主要是烛之武善于利用秦晋之间的矛盾,言谈中又似乎处处都在为秦国的利益着想,从而打动了秦伯,让秦伯欣然接受了他的意见。

烛之武说秦伯运用了高超的攻心术 :

(坦言知亡,避其锐气:郑既知亡矣。)

(亡郑只对晋有利:邻之厚,君之薄也。)

(舍郑会对秦有益:君亦无所害。)

第一步,欲扬先抑,以退为进。

第二步,阐明利害,动摇秦君。

第三步,替秦着想,以利相诱。

第四步,引史为例,挑拨秦晋。(君之所知也。)

第五步,推测未来,劝秦谨慎 (唯君图之。)

3. 烛之武说服秦伯的思路是怎样的?

4.晋文公为什么不愿向秦军进攻呢?

明确:主要是晋文公并不昏庸,很有理智,能隐忍不发,随机应变。因为如果这时进攻秦军,晋军就有可能处于腹背受敌的不利境地。而由此,也就证明了烛之武说退秦师的成功。

志士

勇士

辩士

以国家利益为重,深明大义的爱国志士。

两军交战,生死未卜;

出使秦师,成败难料;

勇入秦营,知难而上。

不卑不亢,机智善辩

5.找出描写烛之武的语句,总结烛之武的形象特征并分析出塑造其形象的手法。

烛之武的形象

塑造人物的方法

1.环境烘托(疾风知劲草)

2.他人的陪衬

3.个性化的语言

6.讨论:你最欣赏的是哪一个人物,理由是什么

郑 伯——

佚之狐——

烛之武——

秦 伯——

晋 侯——

礼贤下士,从谏如流。

识人才的伯乐。

官微人轻,怀才不遇,临危受命,

不避艰险,深明大义,才智超群。

以利为重,亦敌亦友,变化难测,

政治手腕了得。

以利为重,以“不仁”为借口,沉着应对,

有政治家的风度。

烛之武退秦师

秦晋围郑

(起因)

烛之武

说服秦伯

(经过)

秦晋退师

(结果)

理由(无理于晋;贰于楚)

●《烛之武退秦师》结构图解

灭郑无益

于秦

(争取结盟)

晋有野心

(离间)

越国以鄙远——困难

亡郑以陪邻——失策

建议:舍郑以为东道主

行李之往来

共其乏困

于秦有益

许君焦、瑕,朝济而夕设版焉

何厌之有

既东封郑,又欲肆其西封

(举例论证)

若不阙秦,将焉取之

(推理论证)

不可靠

秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戌之,乃还

子犯请击之……

晋文公——不可

因人之力而敝之——不仁

失其所与——不知

以乱易整——不武

吾其还也

速读课文,总结本文的写作特色。

1.详略得当

这篇课文主要表现烛之武怎样说退秦师的,所以对“退秦师”的前因后果只作简略交代,其它枝节更是只字未提。从而做到繁而不杂,层次井然。

任务三:写作特色

2.伏笔与照应

这篇文章虽短,但在叙述故事时,却能够处处注意伏笔与照应。例如,在交代秦、晋围郑的原因时,说是“以其无礼于晋,且贰于楚”,说明没有太多的矛盾冲突。这就为下文烛之武说退秦军埋下了伏笔。

3.波澜起伏

这篇课文波澜起伏,生动活泼。从大军压境到最后的平息,课文都是有张有弛,曲折有致,增强了文章的艺术感染力。

事件

情节发展

郑危(大军压境)

佚之狐举荐

郑伯从之

烛辞

郑伯自责

夜缒

说秦

郑知亡

飞地难治

亡郑陪邻

舍郑有益

过河拆桥

晋国扩张

秦退

晋攻(子犯建议攻秦兵)

晋退(晋公晓之以理)

初读课文,我们领略了烛之武高超的劝说技巧;再品课文,我们探寻到了犀利言辞背后,烛之武那孤傲、清高、怀才不遇又满怀爱国之志的灵魂。岁月给了烛之武太多的落寞和不甘,同时也磨砺了他的沉稳与敏锐。他与秦伯的交锋一开始就注定了他的胜局,几十年积蓄的能量终于在瞬间得到了释放和爆发。我们也发现,所有的语言技巧都源于一个人人品之正、之真、之诚、之浓浓的爱国情怀。再高超的语言技巧若离开了这个根本,只能是无源之水。无本之末。这才是中国古代士大夫精神的核心,才是中华民族传递千百年的中国魂!言为心声,语见其人,让我们以这样大义、大勇、大智的烛之武为镜,互相勉励!

任务四:课堂小结

小组成员四人一组(每人一段)用现代汉语把本文改写成一篇小说(记叙文)或者评书。

任务五:布置作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])