江苏省常州市金坛区2022-2023学年高一上学期期中教学质量调研历史试题(Word版含解析)

文档属性

| 名称 | 江苏省常州市金坛区2022-2023学年高一上学期期中教学质量调研历史试题(Word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 375.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-27 15:25:08 | ||

图片预览

文档简介

江苏省常州市金坛区2022-2023学年高一上学期期中教学质量调研历史试题

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

有学者认为距今5000年左右,黄河流域、长江中下游、燕山南北等地区已经进入文明时代,如大汶口文化晚期、屈家岭文化、良渚文化等。这充分说明了中华文明起源具有( )

A. 特殊性 B. 多元性 C. 曲折性 D. 完整性

公元前771年,西周灭亡,各诸侯国“相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止”,出现所谓“政由方伯”“礼乐征伐自诸侯出”的现象。这些现象( )

A. 促使百家争鸣局面的出现 B. 表明周天子仍然具有至上权力

C. 说明了宗法分封制的瓦解 D. 加速了汉族与少数民族的交融

秦统一后,采取了“一法度衡石丈尺,车同轨,书同文字”等措施。这些措施( )

A. 推动了法律的完善 B. 有利于中央集权的强化

C. 加速了秦朝的灭亡 D. 阻碍了封建经济的发展

有学者指出,两汉时期,中国古代社会开始进入了一个新的社会建构的阶段,即“儒学社会”的阶段。这样说主要是因为( )

A. 董仲舒提出了“独尊儒术” B. 孔子创立儒家学派

C. 两汉统一多民族国家建立 D. 儒学成为正统思想

北魏孝文帝迁都洛阳后,大力推广汉语与汉字,把汉语作为官方语言予以确定,把汉字作为官方文字进行使用推广,禁止鲜卑语的使用。该做法( )

A. 瓦解了士族阶层 B. 促进了经济发展 C. 推动了民族交融 D. 激化了阶级矛盾

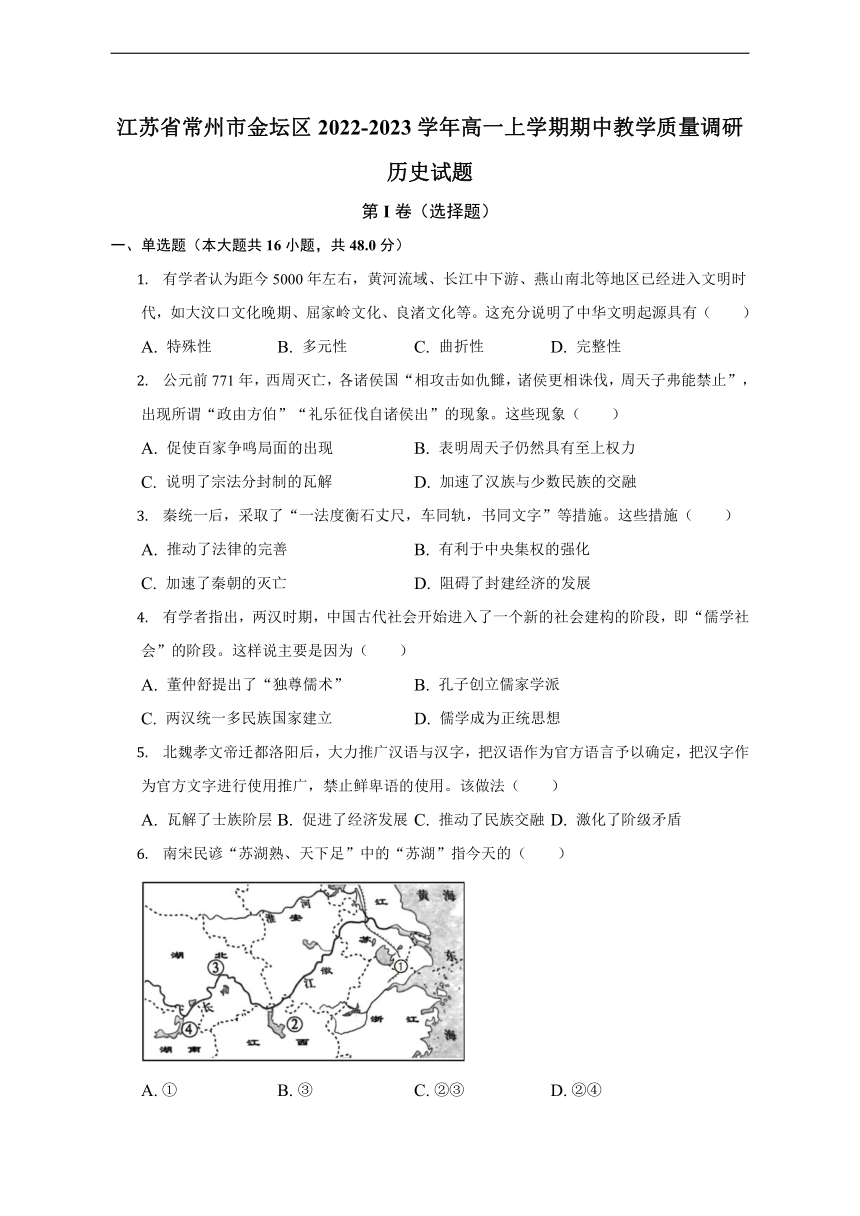

南宋民谚“苏湖熟、天下足”中的“苏湖”指今天的( )

A. ① B. ③ C. ②③ D. ②④

中华文化源远流长,辉煌灿烂。以下关于人物及其成就的搭配,正确的是( )

A. 郭守敬——《梦溪笔谈》 B. 孙思邈——《伤寒杂病论》

C. 顾恺之——《洛神赋图》 D. 宋应星——《农政全书》

《明实录》中记载的明武宗勤于国事,即使外出巡游,所有的奏章也要及时批答。而在《明史》中则把他描述为“骄奢淫逸”的昏君。这种差异主要是因为( )

A. 编纂意图不同 B. 重史传统有别 C. 编纂体例多样 D. 史官才学不同

如表中,史实与结论之间逻辑关系正确的是( )

史实 结论

A 甲骨文中有字呈牛引犁头启土状 商代可能出现牛耕

B 半坡遗址发掘出聚落遗址和生产工具 长江流域是中华文明的重要起源地

C 考古发现唐长安城中的坊建有坊墙 唐代城市中普遍实行坊市制

D 李时珍写成药物学巨著《本草纲目》 明代科技水平全面提高

A. A B. B C. C D. D

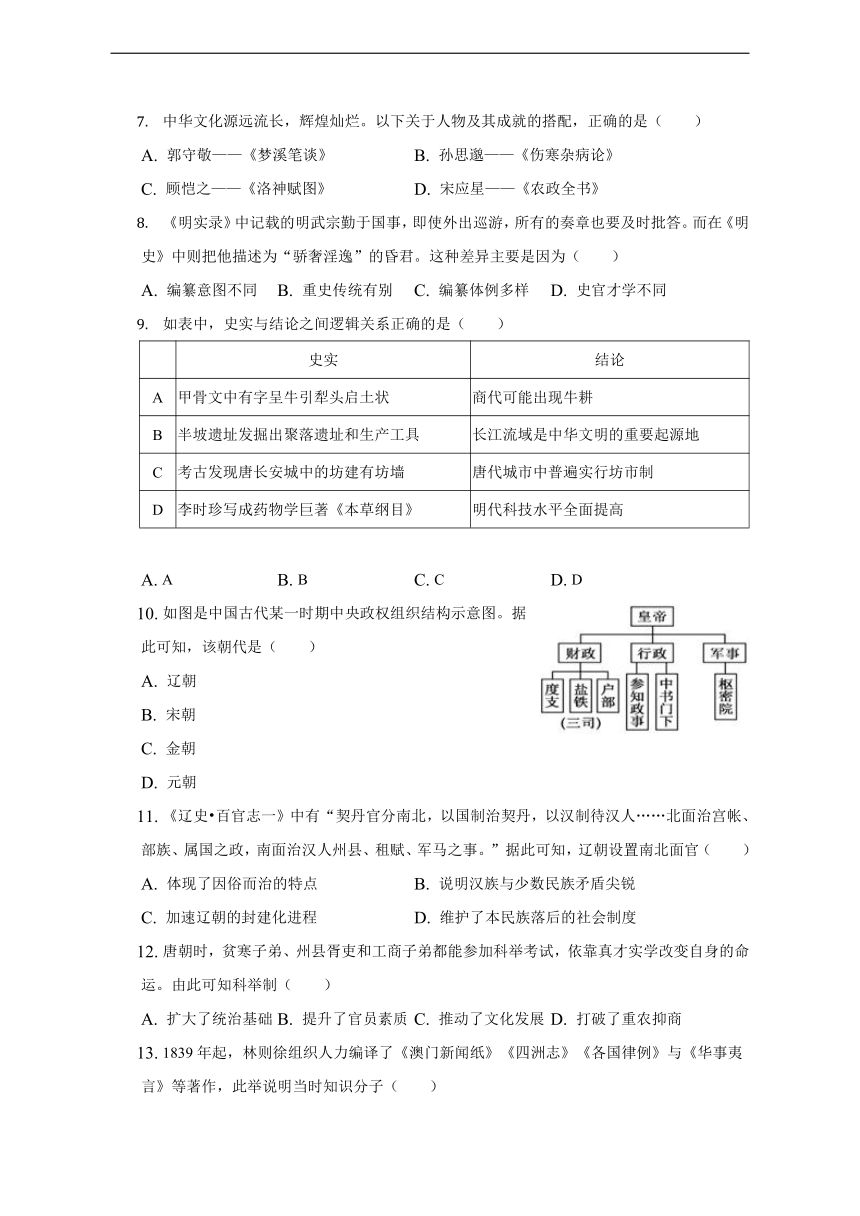

如图是中国古代某一时期中央政权组织结构示意图。据此可知,该朝代是( )

A. 辽朝

B. 宋朝

C. 金朝

D. 元朝

《辽史 百官志一》中有“契丹官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。”据此可知,辽朝设置南北面官( )

A. 体现了因俗而治的特点 B. 说明汉族与少数民族矛盾尖锐

C. 加速辽朝的封建化进程 D. 维护了本民族落后的社会制度

唐朝时,贫寒子弟、州县胥吏和工商子弟都能参加科举考试,依靠真才实学改变自身的命运。由此可知科举制( )

A. 扩大了统治基础 B. 提升了官员素质 C. 推动了文化发展 D. 打破了重农抑商

1839年起,林则徐组织人力编译了《澳门新闻纸》《四洲志》《各国律例》与《华事夷言》等著作,此举说明当时知识分子( )

A. 主张学习西方制度 B. 已经放弃传统华夷观念

C. 主动反思鸦片战争 D. 开始主动了解外部世界

八国联军侵华期间,清政府颁布“向各国宣战懿旨”,而南方各省督抚却与英美列强达成“东南互保”协议,规定“上海租界归各国共同保护,长江及苏杭内地均归各省督抚保护。”这表明( )

A. 地方出现分裂割据局面 B. 清政府统治遭到动摇

C. 列强掀起瓜分中国狂潮 D. 义和团运动已经失败

1872年,李鸿章创办了轮船招商局,公开向社会招股筹集资金。此后,从1877年-1883年间,先后有苏、皖、鄂、鲁、滇、桂等省的纺织、煤炭、铜、银、金等行业19家洋务企业竞相效仿,形成了股份制企业发展的第一个高潮。这说明( )

A. 股份制得到社会普遍认同 B. 洋务运动实现了“求富”目标

C. 洋务企业尝试近代化经营 D. 清政府改变了重农抑商政策

“西历本年八月十九日,即中历二十七年七月初六日上谕,将诸国人民遇害被虐之城镇(主要在华北),停止文武各等考试五年。”以上内容出自( )

A. 《南京条约》 B. 《北京条约》 C. 《马关条约》 D. 《辛丑条约》

第II卷(非选择题)

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

阅读材料,回答问题。

材料一:西周初年,周天子“封邦建国”,推行分封制。“授民授疆土”,周天子将同姓子弟、异姓亲戚功臣、旧邦之后分封在东方各地,由他们去治理当地的土地和人民。分封过程中土地占有的多少是西周统治阶级等级划分的一个重要因素。据说周初分封了71国,姬姓有53个,占其中的绝对多数。分封制不限于东方,后来又推行到周的“北土”和“南土”。这些受封的诸侯国对周王要承担相应的义务,西周的分封较夏、商更加强化了中央对地方的控制,在当时有积极意义。

--摘编自《中外历史纲要》(.上)教师用书材料二:及至汉初,随着社会生产力的发展,社会形态已经发生了质的变化,封建土地所有制已成为中国历史发展的主流。然而,推行八百年之久的分封制度毕竟在中国土地上根深蒂固。秦朝统一后,原来的六国旧贵族仍在思念故土,而且秦朝的暴政并没有使人民感受到封建统一给他们带来的益处,人民难免对以前分封的时代存有怀念。因此,秦亡之际,在各阶层中又形成了一股要求分封的强大思想。汉高祖刘邦建立汉朝后能够审时度势,在特定的历史条件下实行分封,对于稳定社会形势,巩固和维护汉王朝的统一起到积极的作用。

--摘编自刘庆涛左玉莲《试论汉初封国与西周分封制度》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括西周分封制的目的和特点。

(2) 根据材料二,分析汉初实行封国制度的原因,结合所学知识,指出汉初封国与西周分封制的主要区别。

唐朝中后期和明朝中后期是我国农业发展的重要时期。阅读材料,完成下列要求。

材料一 直到唐前期,粟仍然是我国的主要粮食作物,其次是麦。……从唐中叶起,由于北人南迁……以及科学技术的进步等,水稻在全国粮食生产中开始占了首位,这种情况在很大程度上促进了经济重心的南移。……以成都平原为中心的益州号称“州之瑰宝”,和扬州地区并称为“扬一益二”,居全国首位。

——摘编自袁行霈等《中华文明史》

材料二 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯等高产作物传入中国,提高了粮食的单位面积产量,使许多耕地可改种棉花、蚕桑等经济作物。在松江府,妇女们“晨抱绵纱入市,易木棉花以归,机籽轧轧,有通宵不寐者”,催生枫泾镇成为棉纺业专业市镇。随着工商业市镇的勃兴,由中小商人和手工业者构成的市民阶层形成,明代阶级结构发生新变化。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

(1) 根据材料一,指出唐朝主要粮食生产的重大变化及原因。

(2) 根据材料二,概括明朝中后期农业发展的表现。结合所学知识,指出这一时期农业发展的时代动因。

(3) 根据材料一、二和所学知识,归纳唐朝中后期和明朝中后期农业发展的不同影响。

近日,大同市某中学开展了一次“弘扬传统文化、增强文化自信”的活动,该校组织学生收集相关资料,现有两个兴趣小组分别寻找到部分资料。阅读材料,回答相关问题。

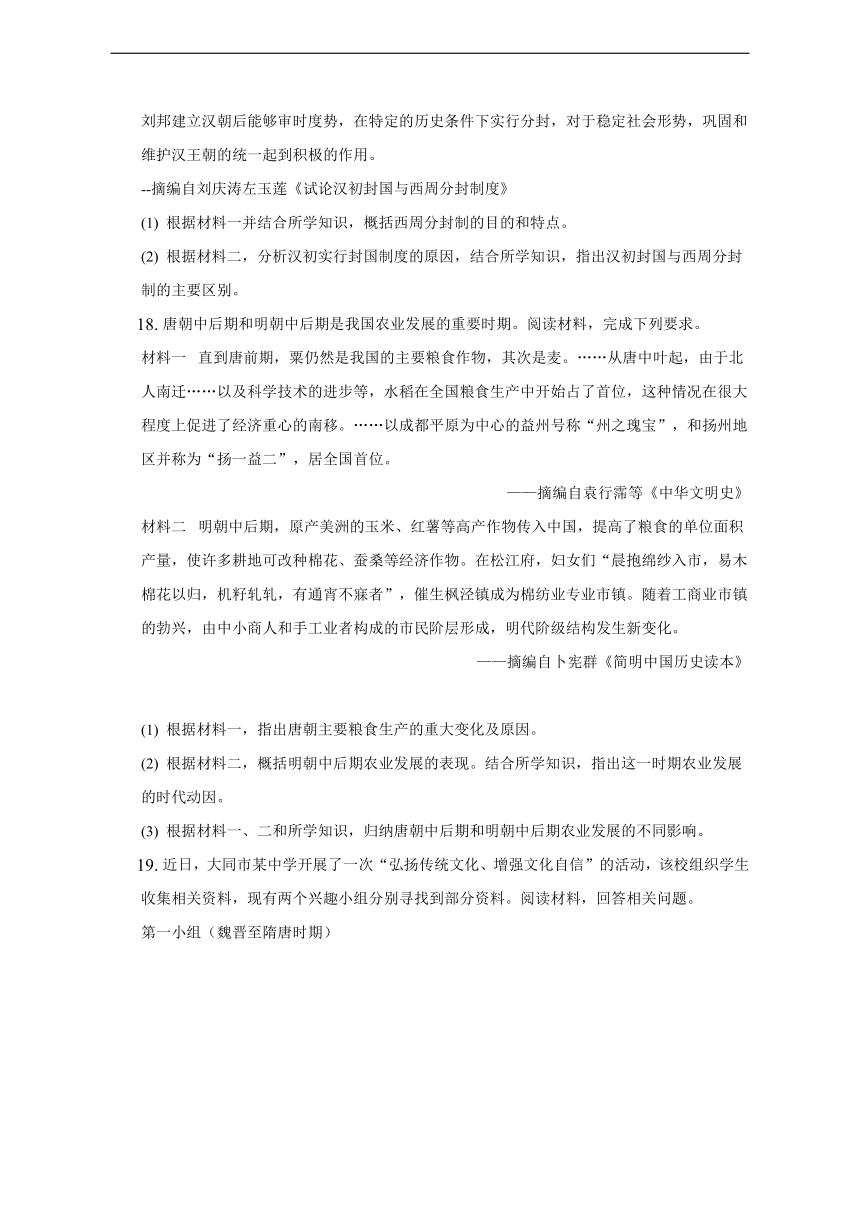

第一小组(魏晋至隋唐时期)

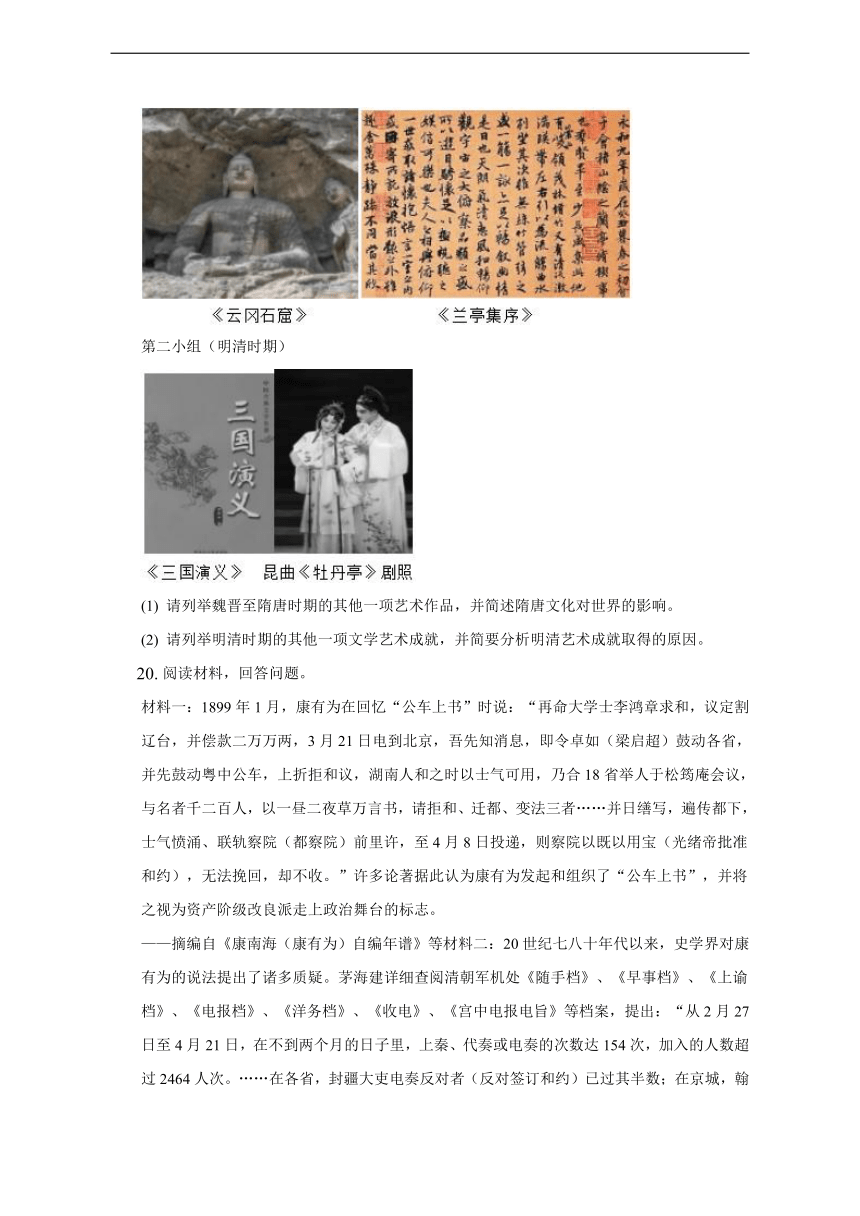

第二小组(明清时期)

(1) 请列举魏晋至隋唐时期的其他一项艺术作品,并简述隋唐文化对世界的影响。

(2) 请列举明清时期的其他一项文学艺术成就,并简要分析明清艺术成就取得的原因。

阅读材料,回答问题。

材料一:1899年1月,康有为在回忆“公车上书”时说:“再命大学士李鸿章求和,议定割辽台,并偿款二万万两,3月21日电到北京,吾先知消息,即令卓如(梁启超)鼓动各省,并先鼓动粤中公车,上折拒和议,湖南人和之时以士气可用,乃合18省举人于松筠庵会议,与名者千二百人,以一昼二夜草万言书,请拒和、迁都、变法三者……并日缮写,遍传都下,士气愤涌、联轨察院(都察院)前里许,至4月8日投递,则察院以既以用宝(光绪帝批准和约),无法挽回,却不收。”许多论著据此认为康有为发起和组织了“公车上书”,并将之视为资产阶级改良派走上政治舞台的标志。

——摘编自《康南海(康有为)自编年谱》等材料二:20世纪七八十年代以来,史学界对康有为的说法提出了诸多质疑。茅海建详细查阅清朝军机处《随手档》、《早事档》、《上谕档》、《电报档》、《洋务档》、《收电》、《宫中电报电旨》等档案,提出:“从2月27日至4月21日,在不到两个月的日子里,上秦、代奏或电奏的次数达154次,加入的人数超过2464人次。……在各省,封疆大吏电奏反对者(反对签订和约)已过其半数;在京城,翰林院、总理街门、国子监、内阁、吏部官员皆有大规模的联名上书;人们的单独上书也达到了31次,加入的人数达到了1555人次;举人们参加官员领衔的上书为7次,加入人数为135人次。“5月2日即康有为所称‘不收’上书的当日,都察院代奏了官员举人的上书共计15件”。“由此可以证明,康有为组织的18省公车联名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。”

——摘编自茅海建《戊戌变法史事考二集》

(1) 指出材料一和材料二的观点有何不同?根据材料一和材料二,概述以康有为为代表的士大夫阶层对甲午战争失败的反应。

(2) 材料一、材料二两则材料相比较,哪则材料更具史料价值?请说明理由。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】依据材料可知,距今5000年左右,在黄河流域、长江中下游、燕山南北等地区出现了大汶口文化晚期、屈家岭文化、良渚文化等早期文明,充分说明中华文明起源具有多元性,故B项正确。

材料不能体现中华文明起源的特殊性、曲折性以及完整性,故ACD三项错误。

故选:B。

2.【答案】A

【解析】根据材料“相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止”可知,西周灭亡后,出现了诸侯争霸、社会动荡的局面,面对这种局面,不同的阶级代表纷纷发表意见,从而促使百家争鸣的局面出现,故A正确;

“周天子仍然具有至上权力”这一说法与史实和材料“礼乐征伐自诸侯出”均不符,排除B项;

此时分封制、宗法制等政治制度只是遭到破坏,尚未瓦解,排除C项;

材料反映的是各诸侯国的割据争霸,无法体现民族交融的内容,排除D项。

故选:A。

本题考查百家争鸣,解题的关键信息是“相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止”。

本题为中档题,考查百家争鸣,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

3.【答案】B

【解析】根据所学知识可知,秦朝统一度量衡、统一车轨、统一文字都是为了巩固国家统一,加强中央集权,B项正确;

这些措施与推动法律的完善关系不大,排除A项;

这些措施加强了中央集权,巩固统治,排除C项;

这些措施会促进封建经济的发展,排除D项。

故选:B。

本题考查秦朝统一,考生需要熟知秦始皇巩固统一的措施。

本题主要通过秦朝巩固统一的措施来考查考生对基础知识的理解、迁移与运用的能力。

4.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,董仲舒提出“独尊儒术”的思想,在汉武帝等人的支持下,儒家思想演变为封建社会的正统思想,故D正确,排除A。

孔子在春秋时期创立儒家学派,排除B。

C不合题干主旨,排除。

故选:D。

本题考查汉代儒家思想演变的相关知识。依据材料“中国古代社会开始进入了一个新的社会建构的阶段”等信息并结合所学知识进行归纳分析。

本题考查中国古代儒家思想演变的相关知识,旨在考查学生正确解读材料信息和分析问题的能力。结合所学知识可用排除法解决问题,难度适中。

5.【答案】C

【解析】根据材料“北魏孝文帝迁都洛阳后,大力推广汉语与汉字,把汉语作为官方语言予以确定,把汉字作为官方文字进行使用推广,禁止鲜卑语的使用”并结合所学可知,孝文帝推广汉语和汉字,有利于民族交融,故选C项;

文化层面的措施与瓦解士族阶层无关,排除A项;

说汉语并能不能促进经济发展,排除B项;

说汉语缓和了汉族与鲜卑族的矛盾,排除D项。

故选:C。

本题主要考查了孝文帝改革的内容,考生可根据材料“北魏孝文帝迁都洛阳后,大力推广汉语与汉字,把汉语作为官方语言予以确定,把汉字作为官方文字进行使用推广,禁止鲜卑语的使用”并结合孝文帝改革的影响进行分析。

本题主要考查了孝文帝改革的内容,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

6.【答案】A

【解析】唐代中期以后,经济重心南移加快,南宋完成了南移,南宋时期,全国粮食供应地最主要集中在太湖流域的苏州、湖州等苏浙地区,所以宋代流行有“苏湖熟,天下足”民谚,故图片中①符合;明清时期,江南地区得到进一步发展,出现了“湖广熟,天下足”扩展到江西、湖南的鄱阳湖、洞庭湖地区,故③排除。②④与材料无关,故排除;A项正确,排除BCD项。

故选:A。

本题以图片材料的形式,考查古代经济重心的南移,了解古代经济重心南移的过程和原因是解答本题的关键。

本题主要考查经济重心的南移,旨在考查学生灵活运用所学知识的能力。

7.【答案】C

【解析】顾恺之是东晋最著名的画家之一。他擅长的人物画,线条优美活泼,人物传神,富有个性。代表作品有《女史箴图》《洛神赋图》,C项正确;

《梦溪笔谈》是我国北宋大科学家沈括的传世著作。是一部涉及古代中国自然科学、工艺技术及社会历史现象的综合性笔记体著作,排除A项;

《伤寒杂病论》是张仲景的作品,排除B项;

《农政全书》是明代徐光启编写的有关国计民生的农业科学巨著,排除D项。

故选:C。

本题主要考查了中国古代的文艺与科技,考生可根据材料及所学知识分析。

本题主要考查了中国古代的文艺与科技,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

8.【答案】A

【解析】《明实录》是明朝史官对君主日常生活的记录,《明史》是清朝编撰的,其目的是为了证明明朝灭亡的必要性,编撰意图的差异导致对明武宗记录的差异,A项正确;

对明武宗记录的差异主要是编纂的意图不同,不是重史传统、编纂体例和史官才学存在差异,排除BCD项。

故选:A。

本题主要考查史料的作用,要求学生结合明朝历史的特征和影响历史研究的因素来分析。

解答本题要搞清楚历史研究的影响因素,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

9.【答案】A

【解析】A项甲骨文是象形文字,有字呈牛引犁头启土状,说明当时可能出现了牛耕,A项正确;

B项半坡遗址是黄河流域的,该项结论错误,排除B项;

C项是长安城内,不能得出“普遍”,排除C项;

D项结论“明代科技水平全面提高”不符合史实,排除D项。

故选:A。

本题考查史论结合的学科素养,运用所学史论结合、论从史出的知识分析题干材料作答。

本题考查史论结合的学科素养,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

10.【答案】B

【解析】从材料图片可以看出有中书门下、参知政事以及三司和枢密院,是宋朝时期中央官制的设置情况,B符合题干的要求;

ACD选项中的朝代都不符合材料的特点,排除。

故选:B。

本题主要考查宋朝的政治制度,要求学生结合宋朝中央官制的特征来分析。

解答本题要搞清楚宋朝时期强化君主专制的措施和影响,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

11.【答案】A

【解析】根据所学知识可知,“以国制治契丹,以汉制待汉人”的南北面官制,体现了契丹族建立的辽政权因俗而治的特点,A项正确;

材料不能说明汉族与少数民族矛盾尖锐,B项错误;

加速辽朝的封建化进程与“以国制治契丹”不符,C项错误;

维护了本民族落后的社会制度与材料主旨不符,D项错误。

故选:A。

本题考查从汉至元政治制度的演变,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识。作答时考生要紧扣材料关键词,并结合所学中关于从汉至元政治制度的演变的相关知识来分析本题。

本题考查从汉至元政治制度的演变,侧重考查考生灵活运用所学知识和准确把握材料主旨的能力。从汉至元政治制度的演变属于考试重点内容,考生平时应加强相关习题的练习,不断总结相关知识点,提高自己的理解能力和解题能力。

12.【答案】A

【解析】根据材料“贫寒子弟、州县胥吏和工商子弟都能参加科举考试,依靠真才实学改变自身的命运”可知,通过科举考试贫寒子弟等也可为官,这就打破了世家大族对官场的垄断,扩大了统治基础,故A项正确;

题干所给材料信息与“提高官员文化素质”、“推动文化发展”、“打破重农抑商”无关,故BCD项错误。

故选:A。

本题主要考查科举制,解答本题需根据材料信息及科举制的历史影响进行分析。

本题主要考查科举制,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

13.【答案】D

【解析】根据材料可知林则徐组织编译学习西方,可知中国人主动了解外部世界,故选D项;

材料不涉及具体学习内容,排除A项;

虽然此时向外学习,但尚未放弃华夷观念,排除B项;

材料与反思鸦片战争无关,排除C项。

故选:D。

本题主要考查新思想的萌发,要求学生结合新思想萌发的特征和影响来分析。

解答本题要搞清楚新思想萌发,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

14.【答案】B

【解析】当清政府与英美列强宣战的时候,东南地方督抚却与列强达成“东南互保”协议,说明地方与清政府中央没有保持同步,是清政府的中央权威遭到削弱的表现,B项正确;

当时中国没有出现地方分裂割据,排除A项;

列强在甲午中日战争后就已经掀起了瓜分中国狂潮,排除C项;

此时是八国联军侵华期间,不能说明义和团运动已经失败,排除D项。

故选:B。

本题主要考查八国联军侵华,要求学生结合八国联军侵华的特征和影响来分析。

解答本题要搞清楚列强对华侵略的特征和影响,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

15.【答案】C

【解析】根据材料“1872年,李鸿章创办了轮船招商局,公开向社会招股筹集资金”“19家洋务企业竞相效仿,形成了股份制企业发展的第一个高潮。”并结合所学中国近代化的知识可知,股份制经营属于近代化经营模式,李鸿章创办的轮船招商局以及其他洋务企业发展股份制企业说明洋务企业尝试近代化经营,C项正确;

材料强调的是洋务企业采用股份制,不能得出“股份制得到社会普遍认同”的结论,排除A项;

洋务运动最终以失败而告终,并没有实现“求富”的目标,排除B项;

洋务企业采用股份制和清政府实行何种政策无关,清政府放宽商业政策是在甲午战后,排除D项。

故选:C。

本题考查洋务运动,根据材料“1872年,李鸿章创办了轮船招商局,公开向社会招股筹集资金”“19家洋务企业竞相效仿,形成了股份制企业发展的第一个高潮。”并结合所学洋务运动推动中国近代化的知识分析作答。

本题考查洋务运动,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力和史料实证、历史解释等素养。

16.【答案】D

【解析】根据“将诸国人民遇害被虐之城镇(主要在华北),停止文武各等考试五年”并结合所学内容可知,停止华北地区科举考试的条约是《辛丑条约》,D项正确,排除ABC项。

故选:D。

本题主要考查列强对华的侵略,要求学生结合列强对华侵略的特征来分析。

解答本题要搞清楚近代西方列强对华侵略的特点,学生要有扎实的基础知识功底。

17.【答案】【小题1】特点:对周王与诸侯关系有明确的规定;分封制与宗法制紧密联系;分封制下形成严格的等级制。目的:扩大疆土,“以藩屏周”。

【小题2】原因:分封制度的根深蒂固;秦朝建立使人民感受不到统一的益处以及各阶层对分封时代的怀念;汉高祖刘邦审时度势;汉初巩固和维护汉王朝的需要。

主要区别:汉朝的封国制度是建立在封建土地私有制的基础之上;政治上实现了专制主义中央集权统治。

【解析】本题主要考查的是的分封制。解答本题需要掌握西周分封制的目的和特点、汉初实行封国制度的原因、汉初封国与西周分封制的主要区别等知识。

本题考查学生获取和解读信息、调动和运用知识能力,比较论证问题的能力,具体考查分封制。

18.【答案】【小题1】变化:水稻成为主要粮食作物。

原因:南方相对稳定;北方人口南迁;曲辕犁使用,耕作技术进步。

【小题2】表现:高产作物引进,粮食产量增长;经济作物大量种植。时代动因:新航路开辟,全球经济联系加强。

【小题3】不同影响:唐朝:加速经济重心南移;扬州等南方城市的兴起。明朝:催生了一批专业化市镇;促进资本主义萌芽发展;市民阶层壮大。

【解析】1. 本题主要考查中国唐朝经济发展的相关知识。

2. 本题主要考查明朝中后期经济发展的相关知识。

3. 本题主要考查中国古代小农经济,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识。考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识中关于中国古代小农经济的相关内容进行分析作答。

19.【答案】【小题1】作品:东晋顾恺之《女史箴图》或者《洛神赋图》;洛阳龙门石窟;怀素《自叙帖》等。

影响:隋唐文化传入周边国家,推动了这些国家的社会进步与发展;以佛教为纽带促进了中印文化交流;以丝绸之路为纽带促进了中西方经济文化交流;促进中华文化圈的形成。

【小题2】成就:《红楼梦》;《西游记》;京剧。

原因:城市商品经济的繁荣;社会娱乐活动的丰富;文化知识的进一步普及;市民阶层的不断壮大;知识分子和艺人的不解努力。

【解析】本题主要考查中国古代书法艺术的发展、明清小说、中国戏曲的发展历程。第一问,需根据题干中的关键信息“魏晋至隋唐时期的其他一项艺术作品”及隋唐文化发展的表现及历史影响进行分析归纳;第二问,需根据题干中的关键信息“明清时期的其他一项文学艺术成就”及明清时期文化繁荣的原因、表现进行分析归纳。

本题主要考查中国古代书法艺术的发展、明清小说、中国戏曲的发展历程,考查学生获取、解读信息,调动、运用知识及论证、探讨问题的能力,难度中等。

20.【答案】【小题1】不同:材料一认为康有为组织的18省联名上书,都察院不收;材料二认为康有为并没有送18省联名的上书。反应:甲午战争后,中国的士大夫阶层普遍认识到民族危机严重,纷纷上书,反对签订和约。(6分)

【小题2】史料价值:材料二比材料一更具史料价值。理由:材料一属于个人回忆,记述者本人为当事人,反映了记述者从自身立场出发对史实的记载,对研究记述者或史实有较高史料价值;但由于个人回忆包含记述者的主观意图,因此有时记述的并非是真实的历史。材料二属于史学研究,作者查阅了大量宫廷档案。档案是原始性的第一手资料,客观性和真实性较高,与回忆录相比具有较高的史料价值。

【解析】本题主要考查史料实证和维新思想。第一小问要结合维新思想的特征来分析;第二小问要结合史料实证的原则来分析。

本题主要考查史料实证和维新思想,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

有学者认为距今5000年左右,黄河流域、长江中下游、燕山南北等地区已经进入文明时代,如大汶口文化晚期、屈家岭文化、良渚文化等。这充分说明了中华文明起源具有( )

A. 特殊性 B. 多元性 C. 曲折性 D. 完整性

公元前771年,西周灭亡,各诸侯国“相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止”,出现所谓“政由方伯”“礼乐征伐自诸侯出”的现象。这些现象( )

A. 促使百家争鸣局面的出现 B. 表明周天子仍然具有至上权力

C. 说明了宗法分封制的瓦解 D. 加速了汉族与少数民族的交融

秦统一后,采取了“一法度衡石丈尺,车同轨,书同文字”等措施。这些措施( )

A. 推动了法律的完善 B. 有利于中央集权的强化

C. 加速了秦朝的灭亡 D. 阻碍了封建经济的发展

有学者指出,两汉时期,中国古代社会开始进入了一个新的社会建构的阶段,即“儒学社会”的阶段。这样说主要是因为( )

A. 董仲舒提出了“独尊儒术” B. 孔子创立儒家学派

C. 两汉统一多民族国家建立 D. 儒学成为正统思想

北魏孝文帝迁都洛阳后,大力推广汉语与汉字,把汉语作为官方语言予以确定,把汉字作为官方文字进行使用推广,禁止鲜卑语的使用。该做法( )

A. 瓦解了士族阶层 B. 促进了经济发展 C. 推动了民族交融 D. 激化了阶级矛盾

南宋民谚“苏湖熟、天下足”中的“苏湖”指今天的( )

A. ① B. ③ C. ②③ D. ②④

中华文化源远流长,辉煌灿烂。以下关于人物及其成就的搭配,正确的是( )

A. 郭守敬——《梦溪笔谈》 B. 孙思邈——《伤寒杂病论》

C. 顾恺之——《洛神赋图》 D. 宋应星——《农政全书》

《明实录》中记载的明武宗勤于国事,即使外出巡游,所有的奏章也要及时批答。而在《明史》中则把他描述为“骄奢淫逸”的昏君。这种差异主要是因为( )

A. 编纂意图不同 B. 重史传统有别 C. 编纂体例多样 D. 史官才学不同

如表中,史实与结论之间逻辑关系正确的是( )

史实 结论

A 甲骨文中有字呈牛引犁头启土状 商代可能出现牛耕

B 半坡遗址发掘出聚落遗址和生产工具 长江流域是中华文明的重要起源地

C 考古发现唐长安城中的坊建有坊墙 唐代城市中普遍实行坊市制

D 李时珍写成药物学巨著《本草纲目》 明代科技水平全面提高

A. A B. B C. C D. D

如图是中国古代某一时期中央政权组织结构示意图。据此可知,该朝代是( )

A. 辽朝

B. 宋朝

C. 金朝

D. 元朝

《辽史 百官志一》中有“契丹官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。”据此可知,辽朝设置南北面官( )

A. 体现了因俗而治的特点 B. 说明汉族与少数民族矛盾尖锐

C. 加速辽朝的封建化进程 D. 维护了本民族落后的社会制度

唐朝时,贫寒子弟、州县胥吏和工商子弟都能参加科举考试,依靠真才实学改变自身的命运。由此可知科举制( )

A. 扩大了统治基础 B. 提升了官员素质 C. 推动了文化发展 D. 打破了重农抑商

1839年起,林则徐组织人力编译了《澳门新闻纸》《四洲志》《各国律例》与《华事夷言》等著作,此举说明当时知识分子( )

A. 主张学习西方制度 B. 已经放弃传统华夷观念

C. 主动反思鸦片战争 D. 开始主动了解外部世界

八国联军侵华期间,清政府颁布“向各国宣战懿旨”,而南方各省督抚却与英美列强达成“东南互保”协议,规定“上海租界归各国共同保护,长江及苏杭内地均归各省督抚保护。”这表明( )

A. 地方出现分裂割据局面 B. 清政府统治遭到动摇

C. 列强掀起瓜分中国狂潮 D. 义和团运动已经失败

1872年,李鸿章创办了轮船招商局,公开向社会招股筹集资金。此后,从1877年-1883年间,先后有苏、皖、鄂、鲁、滇、桂等省的纺织、煤炭、铜、银、金等行业19家洋务企业竞相效仿,形成了股份制企业发展的第一个高潮。这说明( )

A. 股份制得到社会普遍认同 B. 洋务运动实现了“求富”目标

C. 洋务企业尝试近代化经营 D. 清政府改变了重农抑商政策

“西历本年八月十九日,即中历二十七年七月初六日上谕,将诸国人民遇害被虐之城镇(主要在华北),停止文武各等考试五年。”以上内容出自( )

A. 《南京条约》 B. 《北京条约》 C. 《马关条约》 D. 《辛丑条约》

第II卷(非选择题)

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

阅读材料,回答问题。

材料一:西周初年,周天子“封邦建国”,推行分封制。“授民授疆土”,周天子将同姓子弟、异姓亲戚功臣、旧邦之后分封在东方各地,由他们去治理当地的土地和人民。分封过程中土地占有的多少是西周统治阶级等级划分的一个重要因素。据说周初分封了71国,姬姓有53个,占其中的绝对多数。分封制不限于东方,后来又推行到周的“北土”和“南土”。这些受封的诸侯国对周王要承担相应的义务,西周的分封较夏、商更加强化了中央对地方的控制,在当时有积极意义。

--摘编自《中外历史纲要》(.上)教师用书材料二:及至汉初,随着社会生产力的发展,社会形态已经发生了质的变化,封建土地所有制已成为中国历史发展的主流。然而,推行八百年之久的分封制度毕竟在中国土地上根深蒂固。秦朝统一后,原来的六国旧贵族仍在思念故土,而且秦朝的暴政并没有使人民感受到封建统一给他们带来的益处,人民难免对以前分封的时代存有怀念。因此,秦亡之际,在各阶层中又形成了一股要求分封的强大思想。汉高祖刘邦建立汉朝后能够审时度势,在特定的历史条件下实行分封,对于稳定社会形势,巩固和维护汉王朝的统一起到积极的作用。

--摘编自刘庆涛左玉莲《试论汉初封国与西周分封制度》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括西周分封制的目的和特点。

(2) 根据材料二,分析汉初实行封国制度的原因,结合所学知识,指出汉初封国与西周分封制的主要区别。

唐朝中后期和明朝中后期是我国农业发展的重要时期。阅读材料,完成下列要求。

材料一 直到唐前期,粟仍然是我国的主要粮食作物,其次是麦。……从唐中叶起,由于北人南迁……以及科学技术的进步等,水稻在全国粮食生产中开始占了首位,这种情况在很大程度上促进了经济重心的南移。……以成都平原为中心的益州号称“州之瑰宝”,和扬州地区并称为“扬一益二”,居全国首位。

——摘编自袁行霈等《中华文明史》

材料二 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯等高产作物传入中国,提高了粮食的单位面积产量,使许多耕地可改种棉花、蚕桑等经济作物。在松江府,妇女们“晨抱绵纱入市,易木棉花以归,机籽轧轧,有通宵不寐者”,催生枫泾镇成为棉纺业专业市镇。随着工商业市镇的勃兴,由中小商人和手工业者构成的市民阶层形成,明代阶级结构发生新变化。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

(1) 根据材料一,指出唐朝主要粮食生产的重大变化及原因。

(2) 根据材料二,概括明朝中后期农业发展的表现。结合所学知识,指出这一时期农业发展的时代动因。

(3) 根据材料一、二和所学知识,归纳唐朝中后期和明朝中后期农业发展的不同影响。

近日,大同市某中学开展了一次“弘扬传统文化、增强文化自信”的活动,该校组织学生收集相关资料,现有两个兴趣小组分别寻找到部分资料。阅读材料,回答相关问题。

第一小组(魏晋至隋唐时期)

第二小组(明清时期)

(1) 请列举魏晋至隋唐时期的其他一项艺术作品,并简述隋唐文化对世界的影响。

(2) 请列举明清时期的其他一项文学艺术成就,并简要分析明清艺术成就取得的原因。

阅读材料,回答问题。

材料一:1899年1月,康有为在回忆“公车上书”时说:“再命大学士李鸿章求和,议定割辽台,并偿款二万万两,3月21日电到北京,吾先知消息,即令卓如(梁启超)鼓动各省,并先鼓动粤中公车,上折拒和议,湖南人和之时以士气可用,乃合18省举人于松筠庵会议,与名者千二百人,以一昼二夜草万言书,请拒和、迁都、变法三者……并日缮写,遍传都下,士气愤涌、联轨察院(都察院)前里许,至4月8日投递,则察院以既以用宝(光绪帝批准和约),无法挽回,却不收。”许多论著据此认为康有为发起和组织了“公车上书”,并将之视为资产阶级改良派走上政治舞台的标志。

——摘编自《康南海(康有为)自编年谱》等材料二:20世纪七八十年代以来,史学界对康有为的说法提出了诸多质疑。茅海建详细查阅清朝军机处《随手档》、《早事档》、《上谕档》、《电报档》、《洋务档》、《收电》、《宫中电报电旨》等档案,提出:“从2月27日至4月21日,在不到两个月的日子里,上秦、代奏或电奏的次数达154次,加入的人数超过2464人次。……在各省,封疆大吏电奏反对者(反对签订和约)已过其半数;在京城,翰林院、总理街门、国子监、内阁、吏部官员皆有大规模的联名上书;人们的单独上书也达到了31次,加入的人数达到了1555人次;举人们参加官员领衔的上书为7次,加入人数为135人次。“5月2日即康有为所称‘不收’上书的当日,都察院代奏了官员举人的上书共计15件”。“由此可以证明,康有为组织的18省公车联名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。”

——摘编自茅海建《戊戌变法史事考二集》

(1) 指出材料一和材料二的观点有何不同?根据材料一和材料二,概述以康有为为代表的士大夫阶层对甲午战争失败的反应。

(2) 材料一、材料二两则材料相比较,哪则材料更具史料价值?请说明理由。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】依据材料可知,距今5000年左右,在黄河流域、长江中下游、燕山南北等地区出现了大汶口文化晚期、屈家岭文化、良渚文化等早期文明,充分说明中华文明起源具有多元性,故B项正确。

材料不能体现中华文明起源的特殊性、曲折性以及完整性,故ACD三项错误。

故选:B。

2.【答案】A

【解析】根据材料“相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止”可知,西周灭亡后,出现了诸侯争霸、社会动荡的局面,面对这种局面,不同的阶级代表纷纷发表意见,从而促使百家争鸣的局面出现,故A正确;

“周天子仍然具有至上权力”这一说法与史实和材料“礼乐征伐自诸侯出”均不符,排除B项;

此时分封制、宗法制等政治制度只是遭到破坏,尚未瓦解,排除C项;

材料反映的是各诸侯国的割据争霸,无法体现民族交融的内容,排除D项。

故选:A。

本题考查百家争鸣,解题的关键信息是“相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止”。

本题为中档题,考查百家争鸣,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

3.【答案】B

【解析】根据所学知识可知,秦朝统一度量衡、统一车轨、统一文字都是为了巩固国家统一,加强中央集权,B项正确;

这些措施与推动法律的完善关系不大,排除A项;

这些措施加强了中央集权,巩固统治,排除C项;

这些措施会促进封建经济的发展,排除D项。

故选:B。

本题考查秦朝统一,考生需要熟知秦始皇巩固统一的措施。

本题主要通过秦朝巩固统一的措施来考查考生对基础知识的理解、迁移与运用的能力。

4.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,董仲舒提出“独尊儒术”的思想,在汉武帝等人的支持下,儒家思想演变为封建社会的正统思想,故D正确,排除A。

孔子在春秋时期创立儒家学派,排除B。

C不合题干主旨,排除。

故选:D。

本题考查汉代儒家思想演变的相关知识。依据材料“中国古代社会开始进入了一个新的社会建构的阶段”等信息并结合所学知识进行归纳分析。

本题考查中国古代儒家思想演变的相关知识,旨在考查学生正确解读材料信息和分析问题的能力。结合所学知识可用排除法解决问题,难度适中。

5.【答案】C

【解析】根据材料“北魏孝文帝迁都洛阳后,大力推广汉语与汉字,把汉语作为官方语言予以确定,把汉字作为官方文字进行使用推广,禁止鲜卑语的使用”并结合所学可知,孝文帝推广汉语和汉字,有利于民族交融,故选C项;

文化层面的措施与瓦解士族阶层无关,排除A项;

说汉语并能不能促进经济发展,排除B项;

说汉语缓和了汉族与鲜卑族的矛盾,排除D项。

故选:C。

本题主要考查了孝文帝改革的内容,考生可根据材料“北魏孝文帝迁都洛阳后,大力推广汉语与汉字,把汉语作为官方语言予以确定,把汉字作为官方文字进行使用推广,禁止鲜卑语的使用”并结合孝文帝改革的影响进行分析。

本题主要考查了孝文帝改革的内容,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

6.【答案】A

【解析】唐代中期以后,经济重心南移加快,南宋完成了南移,南宋时期,全国粮食供应地最主要集中在太湖流域的苏州、湖州等苏浙地区,所以宋代流行有“苏湖熟,天下足”民谚,故图片中①符合;明清时期,江南地区得到进一步发展,出现了“湖广熟,天下足”扩展到江西、湖南的鄱阳湖、洞庭湖地区,故③排除。②④与材料无关,故排除;A项正确,排除BCD项。

故选:A。

本题以图片材料的形式,考查古代经济重心的南移,了解古代经济重心南移的过程和原因是解答本题的关键。

本题主要考查经济重心的南移,旨在考查学生灵活运用所学知识的能力。

7.【答案】C

【解析】顾恺之是东晋最著名的画家之一。他擅长的人物画,线条优美活泼,人物传神,富有个性。代表作品有《女史箴图》《洛神赋图》,C项正确;

《梦溪笔谈》是我国北宋大科学家沈括的传世著作。是一部涉及古代中国自然科学、工艺技术及社会历史现象的综合性笔记体著作,排除A项;

《伤寒杂病论》是张仲景的作品,排除B项;

《农政全书》是明代徐光启编写的有关国计民生的农业科学巨著,排除D项。

故选:C。

本题主要考查了中国古代的文艺与科技,考生可根据材料及所学知识分析。

本题主要考查了中国古代的文艺与科技,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

8.【答案】A

【解析】《明实录》是明朝史官对君主日常生活的记录,《明史》是清朝编撰的,其目的是为了证明明朝灭亡的必要性,编撰意图的差异导致对明武宗记录的差异,A项正确;

对明武宗记录的差异主要是编纂的意图不同,不是重史传统、编纂体例和史官才学存在差异,排除BCD项。

故选:A。

本题主要考查史料的作用,要求学生结合明朝历史的特征和影响历史研究的因素来分析。

解答本题要搞清楚历史研究的影响因素,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

9.【答案】A

【解析】A项甲骨文是象形文字,有字呈牛引犁头启土状,说明当时可能出现了牛耕,A项正确;

B项半坡遗址是黄河流域的,该项结论错误,排除B项;

C项是长安城内,不能得出“普遍”,排除C项;

D项结论“明代科技水平全面提高”不符合史实,排除D项。

故选:A。

本题考查史论结合的学科素养,运用所学史论结合、论从史出的知识分析题干材料作答。

本题考查史论结合的学科素养,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

10.【答案】B

【解析】从材料图片可以看出有中书门下、参知政事以及三司和枢密院,是宋朝时期中央官制的设置情况,B符合题干的要求;

ACD选项中的朝代都不符合材料的特点,排除。

故选:B。

本题主要考查宋朝的政治制度,要求学生结合宋朝中央官制的特征来分析。

解答本题要搞清楚宋朝时期强化君主专制的措施和影响,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

11.【答案】A

【解析】根据所学知识可知,“以国制治契丹,以汉制待汉人”的南北面官制,体现了契丹族建立的辽政权因俗而治的特点,A项正确;

材料不能说明汉族与少数民族矛盾尖锐,B项错误;

加速辽朝的封建化进程与“以国制治契丹”不符,C项错误;

维护了本民族落后的社会制度与材料主旨不符,D项错误。

故选:A。

本题考查从汉至元政治制度的演变,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识。作答时考生要紧扣材料关键词,并结合所学中关于从汉至元政治制度的演变的相关知识来分析本题。

本题考查从汉至元政治制度的演变,侧重考查考生灵活运用所学知识和准确把握材料主旨的能力。从汉至元政治制度的演变属于考试重点内容,考生平时应加强相关习题的练习,不断总结相关知识点,提高自己的理解能力和解题能力。

12.【答案】A

【解析】根据材料“贫寒子弟、州县胥吏和工商子弟都能参加科举考试,依靠真才实学改变自身的命运”可知,通过科举考试贫寒子弟等也可为官,这就打破了世家大族对官场的垄断,扩大了统治基础,故A项正确;

题干所给材料信息与“提高官员文化素质”、“推动文化发展”、“打破重农抑商”无关,故BCD项错误。

故选:A。

本题主要考查科举制,解答本题需根据材料信息及科举制的历史影响进行分析。

本题主要考查科举制,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

13.【答案】D

【解析】根据材料可知林则徐组织编译学习西方,可知中国人主动了解外部世界,故选D项;

材料不涉及具体学习内容,排除A项;

虽然此时向外学习,但尚未放弃华夷观念,排除B项;

材料与反思鸦片战争无关,排除C项。

故选:D。

本题主要考查新思想的萌发,要求学生结合新思想萌发的特征和影响来分析。

解答本题要搞清楚新思想萌发,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

14.【答案】B

【解析】当清政府与英美列强宣战的时候,东南地方督抚却与列强达成“东南互保”协议,说明地方与清政府中央没有保持同步,是清政府的中央权威遭到削弱的表现,B项正确;

当时中国没有出现地方分裂割据,排除A项;

列强在甲午中日战争后就已经掀起了瓜分中国狂潮,排除C项;

此时是八国联军侵华期间,不能说明义和团运动已经失败,排除D项。

故选:B。

本题主要考查八国联军侵华,要求学生结合八国联军侵华的特征和影响来分析。

解答本题要搞清楚列强对华侵略的特征和影响,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

15.【答案】C

【解析】根据材料“1872年,李鸿章创办了轮船招商局,公开向社会招股筹集资金”“19家洋务企业竞相效仿,形成了股份制企业发展的第一个高潮。”并结合所学中国近代化的知识可知,股份制经营属于近代化经营模式,李鸿章创办的轮船招商局以及其他洋务企业发展股份制企业说明洋务企业尝试近代化经营,C项正确;

材料强调的是洋务企业采用股份制,不能得出“股份制得到社会普遍认同”的结论,排除A项;

洋务运动最终以失败而告终,并没有实现“求富”的目标,排除B项;

洋务企业采用股份制和清政府实行何种政策无关,清政府放宽商业政策是在甲午战后,排除D项。

故选:C。

本题考查洋务运动,根据材料“1872年,李鸿章创办了轮船招商局,公开向社会招股筹集资金”“19家洋务企业竞相效仿,形成了股份制企业发展的第一个高潮。”并结合所学洋务运动推动中国近代化的知识分析作答。

本题考查洋务运动,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力和史料实证、历史解释等素养。

16.【答案】D

【解析】根据“将诸国人民遇害被虐之城镇(主要在华北),停止文武各等考试五年”并结合所学内容可知,停止华北地区科举考试的条约是《辛丑条约》,D项正确,排除ABC项。

故选:D。

本题主要考查列强对华的侵略,要求学生结合列强对华侵略的特征来分析。

解答本题要搞清楚近代西方列强对华侵略的特点,学生要有扎实的基础知识功底。

17.【答案】【小题1】特点:对周王与诸侯关系有明确的规定;分封制与宗法制紧密联系;分封制下形成严格的等级制。目的:扩大疆土,“以藩屏周”。

【小题2】原因:分封制度的根深蒂固;秦朝建立使人民感受不到统一的益处以及各阶层对分封时代的怀念;汉高祖刘邦审时度势;汉初巩固和维护汉王朝的需要。

主要区别:汉朝的封国制度是建立在封建土地私有制的基础之上;政治上实现了专制主义中央集权统治。

【解析】本题主要考查的是的分封制。解答本题需要掌握西周分封制的目的和特点、汉初实行封国制度的原因、汉初封国与西周分封制的主要区别等知识。

本题考查学生获取和解读信息、调动和运用知识能力,比较论证问题的能力,具体考查分封制。

18.【答案】【小题1】变化:水稻成为主要粮食作物。

原因:南方相对稳定;北方人口南迁;曲辕犁使用,耕作技术进步。

【小题2】表现:高产作物引进,粮食产量增长;经济作物大量种植。时代动因:新航路开辟,全球经济联系加强。

【小题3】不同影响:唐朝:加速经济重心南移;扬州等南方城市的兴起。明朝:催生了一批专业化市镇;促进资本主义萌芽发展;市民阶层壮大。

【解析】1. 本题主要考查中国唐朝经济发展的相关知识。

2. 本题主要考查明朝中后期经济发展的相关知识。

3. 本题主要考查中国古代小农经济,解题的关键在于准确把握材料主旨,灵活运用所学知识。考生作答时应紧扣材料,抓住材料关键词,并紧密结合所学知识中关于中国古代小农经济的相关内容进行分析作答。

19.【答案】【小题1】作品:东晋顾恺之《女史箴图》或者《洛神赋图》;洛阳龙门石窟;怀素《自叙帖》等。

影响:隋唐文化传入周边国家,推动了这些国家的社会进步与发展;以佛教为纽带促进了中印文化交流;以丝绸之路为纽带促进了中西方经济文化交流;促进中华文化圈的形成。

【小题2】成就:《红楼梦》;《西游记》;京剧。

原因:城市商品经济的繁荣;社会娱乐活动的丰富;文化知识的进一步普及;市民阶层的不断壮大;知识分子和艺人的不解努力。

【解析】本题主要考查中国古代书法艺术的发展、明清小说、中国戏曲的发展历程。第一问,需根据题干中的关键信息“魏晋至隋唐时期的其他一项艺术作品”及隋唐文化发展的表现及历史影响进行分析归纳;第二问,需根据题干中的关键信息“明清时期的其他一项文学艺术成就”及明清时期文化繁荣的原因、表现进行分析归纳。

本题主要考查中国古代书法艺术的发展、明清小说、中国戏曲的发展历程,考查学生获取、解读信息,调动、运用知识及论证、探讨问题的能力,难度中等。

20.【答案】【小题1】不同:材料一认为康有为组织的18省联名上书,都察院不收;材料二认为康有为并没有送18省联名的上书。反应:甲午战争后,中国的士大夫阶层普遍认识到民族危机严重,纷纷上书,反对签订和约。(6分)

【小题2】史料价值:材料二比材料一更具史料价值。理由:材料一属于个人回忆,记述者本人为当事人,反映了记述者从自身立场出发对史实的记载,对研究记述者或史实有较高史料价值;但由于个人回忆包含记述者的主观意图,因此有时记述的并非是真实的历史。材料二属于史学研究,作者查阅了大量宫廷档案。档案是原始性的第一手资料,客观性和真实性较高,与回忆录相比具有较高的史料价值。

【解析】本题主要考查史料实证和维新思想。第一小问要结合维新思想的特征来分析;第二小问要结合史料实证的原则来分析。

本题主要考查史料实证和维新思想,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

同课章节目录