5.1《阿Q正传(节选)》课件(共92张ppt)

文档属性

| 名称 | 5.1《阿Q正传(节选)》课件(共92张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-27 20:55:55 | ||

图片预览

文档简介

(共92张PPT)

阿Q正传

鲁迅

你知道的阿Q

《阿Q正传》的创作意图:

着眼于启蒙,写出中国人的人生,主要是广大受剥削压迫的劳动人民的苦难、悲惨而又愚昧落后的人生,希望改良这悲惨的人生,唤醒沉睡的民众。作者在这篇小说中,为疗救这样病态的社会、病态的国民而发出痛苦的呐喊。

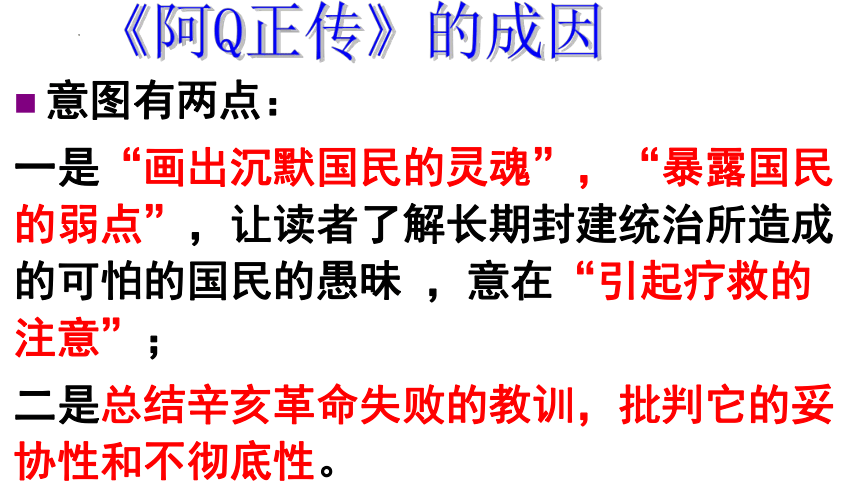

《阿Q正传》的成因

意图有两点:

一是“画出沉默国民的灵魂”,“暴露国民的弱点”,让读者了解长期封建统治所造成的可怕的国民的愚昧 ,意在“引起疗救的注意”;

二是总结辛亥革命失败的教训,批判它的妥协性和不彻底性。

第一章:序——介绍阿Q的身份、地位。

第二章:优胜记略——追述往事,刻画阿Q的性格特征:精神胜利法。

第三章:续优胜记略——继续写阿Q的精神胜利法。

第四章:恋爱的悲剧——写阿Q拙劣的求爱经过和遭到的可悲结果,继续表现阿Q的地位和处境。

第五章:生计问题——写阿Q走投无路,揭示麻木的国民 吃人的本相,再写阿Q的畏强凌弱。

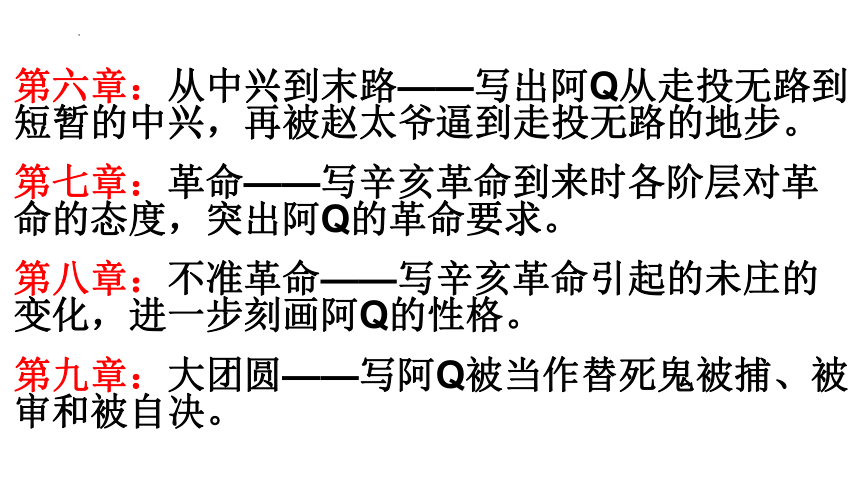

第六章:从中兴到末路——写出阿Q从走投无路到短暂的中兴,再被赵太爷逼到走投无路的地步。

第七章:革命——写辛亥革命到来时各阶层对革命的态度,突出阿Q的革命要求。

第八章:不准革命——写辛亥革命引起的未庄的变化,进一步刻画阿Q的性格。

第九章:大团圆——写阿Q被当作替死鬼被捕、被审和被自决。

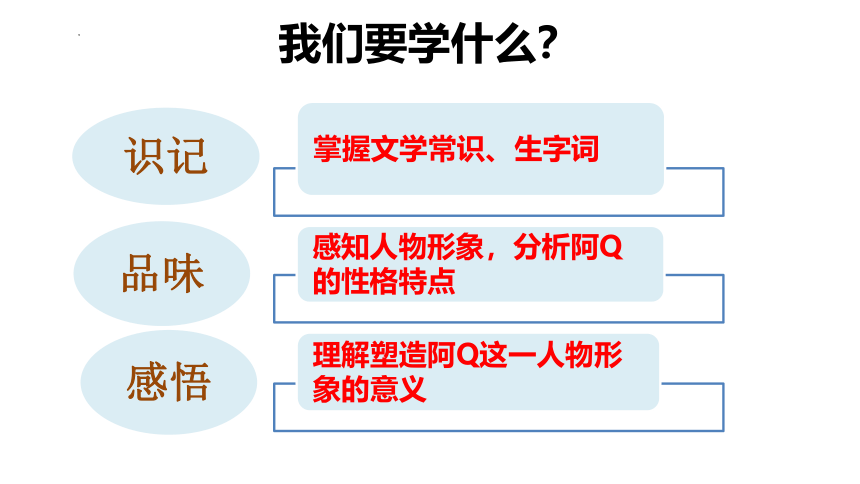

识记

品味

感悟

我们要学什么?

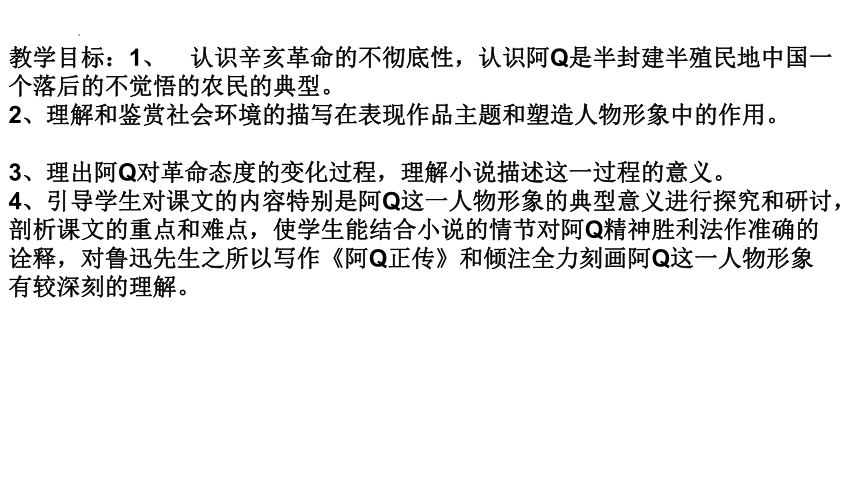

教学目标:1、?认识辛亥革命的不彻底性,认识阿Q是半封建半殖民地中国一个落后的不觉悟的农民的典型。

2、理解和鉴赏社会环境的描写在表现作品主题和塑造人物形象中的作用。 ?

3、理出阿Q对革命态度的变化过程,理解小说描述这一过程的意义。

4、引导学生对课文的内容特别是阿Q这一人物形象的典型意义进行探究和研讨,剖析课文的重点和难点,使学生能结合小说的情节对阿Q精神胜利法作准确的诠释,对鲁迅先生之所以写作《阿Q正传》和倾注全力刻画阿Q这一人物形象有较深刻的理解。

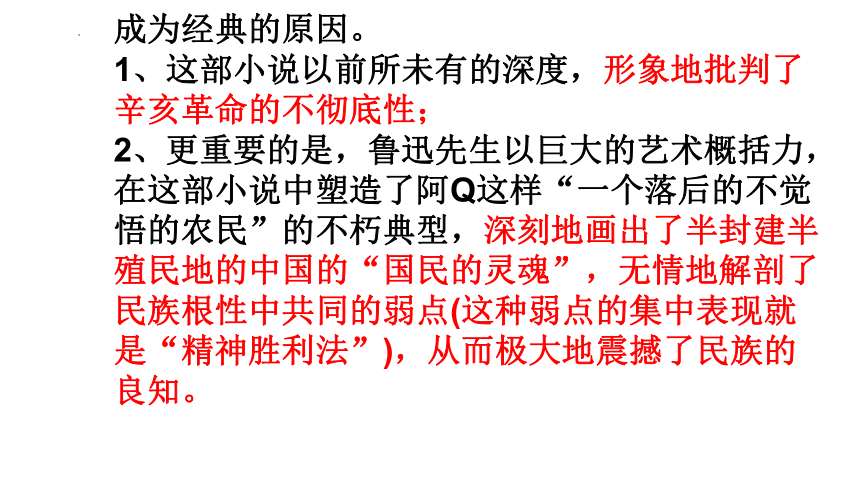

成为经典的原因。

1、这部小说以前所未有的深度,形象地批判了辛亥革命的不彻底性;

2、更重要的是,鲁迅先生以巨大的艺术概括力,在这部小说中塑造了阿Q这样“一个落后的不觉悟的农民”的不朽典型,深刻地画出了半封建半殖民地的中国的“国民的灵魂”,无情地解剖了民族根性中共同的弱点(这种弱点的集中表现就是“精神胜利法”),从而极大地震撼了民族的良知。

目录

重温鲁迅

整体感知

深入探究

课堂小结

重温鲁迅

整体感知

深入探究

课堂小结

鲁迅知识知多少

1.鲁迅,原名 ,字 。浙江 人,中国现代文学奠基人。

2.毛主席评价:伟大的无产阶级 、 、 。

3.小说集: 、 、 。

4.散文集:

周树人

豫才

文学家

思想家

革命家

《呐喊》

《彷徨》

《故事新编》

《朝花夕拾》

《野草》

列举出其中的一篇散文

5.中国现代文学史上第一篇白话文小说 。

散文诗集:

《阿长与<山海经>》

6.杂文集有哪些?(写出3部)

《狂人日记》

再列举两篇小说 、 。

《孔乙己》

《阿Q正传》

绍兴

《坟》《热风》《华盖集》

写于1921年12月

最初发表于北京《晨报副刊》

后收入小说集《呐喊》

是鲁迅唯一一部中篇小说,共九章,采用章回体的形式

《阿Q正传》

小说相关知识

小说三要素

人物、故事情节、环境

人物描写方法

外貌描写、动作描写、语言描写

心理描写、神态描写。

从描写的角度看,人物描写的方法还可以分为:

正面描写和侧面描写

故事情节:

环境描写:

开端、发展、高潮、结局

自然环境和社会环境

环境描写的作用:

1)交待故事发生的时间、地点。为人物活动提供具体

的背景。

2)渲染气氛、烘托人物;

3)有些环境描写还起着推动情节发展的作用。

一、线索:小说紧紧围绕阿Q而传,自始至终以阿Q的活动作为唯一线索,展开故事情节,写出阿Q短暂而可悲的一生。

二、情节大纲

开端:(1~3)《序》《优胜记略》《续优胜记略》

发展:(4~6)《恋爱的悲剧》《生计问题》

《从中兴到末路》

高潮:(7~8)《革命》《不准革命》

结局:(9) 《大团圆》

课前练习

1.下列选相中,有错别字的一项是( )

A.大家都怃然,没有话。

B.赵白眼惴惴的说,似乎想探革命党的口风。

C.秀才的老婆是眼胞上有疤的。

D.“谁?”阿Q更其姹异了。

D

2.下列各组词语中,加点的字的读音全都正确的一组是 ( )

A.庇护(bì) 蛊(gǔ)惑 祓(bá)除 僭(jiàn)称

B.奚落 (xī) 口讷(nè) 虫豸(zhì) 舂(chōng)米

C.埠(bù)头 国粹(cuì) 垣墙(héng) 踉(liàng)跄

D.鄙(bǐ)夷 小觑(qù) 赧然(nǎn) 哭丧(sàng)

B

疏通字词

舂米 口讷 撩 虫豸 穿凿 晦气

小觑 奚落 擎起 醉醺醺 虱子

踉踉跄跄 隽秀才 黑魆魆 怃然

躄

疏通字词

舂米 口讷 撩 虫豸 穿凿 晦气

chōng nè chóng zhì chuān záo huì qì

小觑 奚落 擎起 醉醺醺 虱子

xiǎo qù xī luò qíng zuì xūn xūn shī

踉踉跄跄 隽秀才 黑魆魆 怃然

liàng liàng qiàng qiàng hēi xū xū wǔ rán

躄bì

[liāo ]

1.掀起:~起衣襟。~起头发。

[liáo ]

挑弄,引逗:~拨。~乱(纷乱,如“眼花~~”。亦作“缭乱”)。春色~人。

[jùn ] 同“俊”。

[juàn ] 鸟肉肥美,味道好,引申为意味深长:~永(指言语、诗文)。

①元夜:农历正月十五的夜晚,又称“元宵”,民间有观赏灯火的习俗。

②翰林:明、清时代凡进士进入翰林院供职者通称“翰林”,担任编修国史、起草文件等工作,是一种名望较高的文职官员。

③茂才:即“秀才”。东汉时,为避讳光武帝刘秀的字,将“秀才”改为“茂才”。明清时期入府州县学的生员叫秀才,也沿称茂才。

文化常识

重温鲁迅

整体感知

深入探究

课堂小结

名人:阿Q

年龄:

籍贯:

身份地位:

工作:

外形特征:

性格特征:

生平最得意的事:

生平最恼火的事:

生平最值得炫耀的事:

最受人欢迎的时候:

生前最后一句话:

口头禅:

名人:阿Q

年龄:三十出头

籍贯:不详

身份地位:一无所有的贫苦农民

工作:打零工

外形特征:头上有癞疮疤

性格特征:精神胜利法

生平最得意的事:欺负小尼姑

生平最恼火的事:1、向吴妈求爱,被拒

2、让小D抢了饭碗

生平最值得炫耀的事:进过城并看过杀头

最受人欢迎的时候:从城里带东西回来的日子

生前最后一句话:过了二十年又是一个……

口头禅:妈妈的

课文节选的两章清晰地画出了阿Q对革命的态度变化的思想规迹:

痛恨革命→神往革命→情不自禁地欢呼革命→对革命充满幻想和期待→对革命现状疑惑和不满→要求参加革命党→革命愿望受到致命打击→对革命绝望→对不准革命表示愤懑。

深入体会鲁迅先生透过作品剖析人们灵魂的写作动机,理解这篇不朽作品在当时对唤醒国人、改造社会、拯救民族的巨大作用。

第七章

(1)未庄风传革命 ①未庄闭塞落后 ②全村人心摇动 ③反动势力勾结

(2)阿Q宣布革命 ①阿Q对革命的态度 ②阿Q对革命的认识 ②阿Q在革命中的表现

3)封建势力投机革命 ①样样都照旧 ②反动势力迅速联合 ③静修庵的假革命丑剧

革命

①黑魆魆(xū 黑暗的样子)②河埠头(bù 河码头)③茶坊酒肆(茶馆酒店)④素不相能(一向相互不亲密)⑤切近(这里指接近)盔kuī 保护头的金属帽子)深恶痛绝(恶,厌恶;痛,极其。极端厌恶痛恨)怯怯的(qiè 胆小的样子)惴惴的(zhuì 恐惧的样子)搭连(装钱物用的系在腰上的小布袋)鼾声(hān 打呼声)庵(ān 尼姑住的佛寺)仓皇(匆忙而慌张)

第八章:聊且(姑且)躄(bì原意是腿瘸,现指举步迟疑)赊(shē 买物时延期交款)络绎(luò yì 前后相接,连续不断)。

第七章(1~48段)分段落:

第一部分:1~3段乌篷船给未庄带来了大不安。

第二部分:4~27段“阿Q的耳朵里……女人藏在箱底里。”阿Q也要投降革命党了。

第三部分:28~34段“阿Q飘圆然飞了一通……却又倒头睡去了。”阿Q的所谓革命。

第四部分:35~48段静修庵的被“革命”。

思考以下问题:

①这三段文字是什么描写?

②“大不安”主要表现在哪些方面?

③“举人老爷和赵秀才素不相能”,为什么他们还是排了“转折亲”?

④未庄的人把革命说成是“个个白盔白甲:穿着崇正皇帝的素”,反映了什么?

①这三段文字是什么描写?

宣统三年、三更四点、黎明、未庄等——自然环境。乡下人睡得熟、举人老爷、赵秀才。“转折亲”等——社会环境。总起来为环境描写。

②“大不安”主要表现在哪些方面?举人老爷把衣箱寄放到未庄,跟赵家排了“转折亲”,未庄人心摇动,谣言旺盛等。

未庄实际上就是当时中国农村的一个缩影。文章深刻描写了辛亥革命风暴在城里兴起时对未庄带来的种种震动,环境描写显示了辛亥革命没有打破未庄的闭塞和落后,一般民众对革命一无所知,非常愚昧,而阿Q就生活在这样的环境里,并处处表现出其落后和不觉悟。

表明了辛亥革命的不彻底性。辛亥革命没有改变农民原来的社会地位,更没有改变农民的精神面貌,他们依然在深重的封建枷锁下生活。

表明了辛亥革命的不彻底性。

1、日期的详细点明为了突出时代背景。结合注解:1911年11月4日,辛亥革命武昌起义已25天。中国的新兴资产阶级对封建制度由“改良”转变到“革命”,引起了社会巨大的震动。当时离未庄最近的县城绍兴也已宣布光复。但未庄仍是静悄悄的。用宣统年历更衬托这里的未开化,死气沉沉。消息传来在未庄如死水中丢进了颗石子,引起了一点波谰。未庄人“大不安”了,人心动摇,谣言旺盛。但他们对辛亥革命全然不了解,只有一点戏里的武打场面和“反清复明”口号的模糊印象。

2、乌篷船形象化的开头。

A、载来了辛亥革命的信息;

B、透露了举人老爷转移财物,引起小镇的议论,消息得以传开。

③“举人老爷和赵秀才素不相能”,为什么他们还是排了“转折亲”?对革命恐惧心理,为保护各自的私利使他们联合起来,同时为下文城乡反动势力相互勾结、投机革命留下伏笔。

④未庄的人把革命说成是“个个白盔白甲:穿着崇正皇帝的素”,反映了什么?反映了群众对辛亥革命的认识非常模糊,以为是为明王朝报仇,也反映了辛亥革命未把革命道理传播到广大农村,严重脱离群众的现实。

总结:这部分文字生动地记叙了在杭州、绍兴光复的当天半夜,城里的举人老爷就把财物转到乡下藏匿,真实地反映了辛亥革命对当时封建势力的猛烈冲击,他们那诚惶诚恐的虚弱本质跃然纸上。可是由于辛亥革命的领导者,忽视唤起民众的觉悟,即使未庄的农民也人心摇动,想参加革命也不知如何革法。阿Q就生活在这样一个孤寂的环境中。

未庄(环境):不安

未庄(环境):不安

①黑魆魆(xū 黑暗的样子)②河埠头(bù 河码头)③茶坊酒肆(茶馆酒店)④素不相能(一向相互不亲密)⑤切近(这里指接近)盔kuī 保护头的金属帽子)深恶痛绝(恶,厌恶;痛,极其。极端厌恶痛恨)怯怯的(qiè 胆小的样子)惴惴的(zhuì 恐惧的样子)搭连(装钱物用的系在腰上的小布袋)鼾声(hān 打呼声)庵(ān 尼姑住的佛寺)仓皇(匆忙而慌张) 第八章:聊且(姑且)躄(bì原意是腿瘸,现指举步迟疑)赊(shē 买物时延期交款)络绎(luò yì 前后相接,连续不断)。

举人老爷:

百姓:

举人老爷和赵秀才:

革命消息,人们有什么反应?

对革命一无所知,非常愚昧。人心摇动、

谣言旺盛。惊恐万状,误传革命党是为崇祯

报仇的部队(“白盔白甲,穿崇正皇帝的素”)

。

视革命如洪水猛兽,要逃难。将箱子寄存在

赵太爷家,排转折亲

封建势力代表勾结起来。

常识

宣统:清朝末代皇帝的年号。

三更四点:旧时夜间用打更(敲竹筒、锣)计时,一夜分五更,一更分五点,三更四点正好午夜。

埠(bù):停船的码头。

魆(xū):暗。

伊:五四前后的白话文没有“她”字,常用“伊”字代“她”;在绍兴土话中,也用“伊”代“他”。

衣箱寄存,信件往来,辫子盘法等细节。形象地反映了辛亥革命时期农村的落后、闭塞,又交待了故事的社会背景和典型环境。

细节描写

阿Q对革命的态度:深恶而痛绝——神往——投降

阿Q的反应是什么样的?

第二部分:4~27段“阿Q的耳朵里……女人藏在箱底里。”阿Q也要投降革命党了。

1、阿Q“以为革命党便是造反”,为什么又“要投降革命党”?

2、“阿Q近来用度窘”至“得得,……”这一段文字怎样描写阿Q投降革命后的得意心情?

3、在宣布革命的时候,阿Q有两句话:“……便是我,也要投靠革命党了。” “我要什么就是什么,我欢喜谁就是谁。”这两句话表现了阿Q什么样的性格特点?

4、阿Q的革命对象是谁?对革命有哪些幻想,他的革命目的是什么?他革命的实际行动有哪些?进而可以看出他又具有哪些性格特点?

1、阿Q“以为革命党便是造反”,为什么又“要投降革命党”?

阿Q是未庄一个贫穷落后的雇农,他赤贫如洗,光棍一条,一天不做工就要饿肚子,常年寄宿在土谷祠里。经济上受到地主豪绅的剥削,超时的做工,有时还拿不到工钱;政治上受到侮辱,连姓什么都没有资格。他处在社会的最底层,有一种变革现实地位的潜意识。但是他长期受封建思想的毒害,忠于皇帝便是阿Q的正统思想。加上辛亥革命的倡导者没有唤醒这部分最具有革命积极性分子的觉悟,使他们对革命产生糊涂认识,“以为革命便是造反,造反便是与他为难”,成了很自然的事了。 但是,当革命风暴来到未庄,看到“百里闻名的举人老爷”会害怕起来,生平第一次看到使他受尽欺压和侮辱的“一群鸟男女”慌张的神色,他那受剥削受压迫的阶级意识萌动了,感到从未有过的痛快,感到了革命的威力,于是对革命神往起来,“也要投降革命党了”。

板书:阿Q对革命的态度:深恶而痛绝——神往——投降

2、“阿Q近来用度窘”至“得得,……”这一段文字怎样描写阿Q投降革命后的得意心情?

这一段文字写出了阿Q的“快意”。

“造反了!造反了!”高喊,表达革命的愿望。

唱词部分要把阿Q得意忘形的神态体现出来

怎样理解“惊惧” 和“可怜” ?

阿Q要造反了,“未庄人都用了惊惧的眼光对他看”,从他内心的体验来看,“惊惧”就是怕他要革他们的命。又顺着他的思路,未庄人一定会向他求饶,于是又可怜起他们来。说明阿Q对革命的肤浅认识和狭隘的阶级局限。

2、“阿Q近来用度窘”至“得得,……”这一段文字怎样描写阿Q投降革命后的得意心情?

首先,写他的自我感觉,“似乎革命党便是自己”。

其次,写别人对自己的感觉,“未庄人都用了惊惧的眼光对他看”。这两点是写阿Q的心理活动。

第三,写了他在这种心理的驱使下,得意地唱绍兴戏(龙虎斗)的行动。

第四,进而写他的狂言乱语:“我手执钢鞭将你打”;“我要什么就是什么,我欢喜谁就是谁”。这些心理、行为和语言描写具有浓郁的地方色彩和强烈的个性特征。

从“阿Q的耳朵里”至“也要投降革命党了”写出了阿Q从勉强到下决心参加革命的过程。阿Q心理活动那段话 “太可恶!太可恨!”出自阿Q的内心呼喊, “投降” ,有迫不得已豁出去的意思。

“深恶而痛绝之”的“而”字,使语气婉转,显得不太严肃,对阿Q的这一态度有点讽刺味道。鸟男女:骂人的话,《水潞》中常用。

从对话和神态描写中,表现了赵太爷、赵秀才、赵白眼和阿Q怎样的性格特征?

赵太爷:把“阿”字改成“老”字,说明过去对阿Q的蔑视,如今阿Q要革命了,不得不对他表示敬重起来;“怯怯的”,反映他的惊恐不安;“低声”,说明他放不下太爷的架子;“现在……发财吗?”想探听阿Q革命是否会革到他头上,惊恐中暗藏狡猾。

赵秀才:直呼“阿Q”,是因为阿Q不理睬赵太爷的招呼,心急了;同时也说明他年轻气盛,在他父亲面前发一点余威。

赵白眼:赵太爷的穷本家,在未庄狐假虎威,欺压比他更穷的人,现在见风使舵想跟阿Q套近乎,同时也为他的主子探听革命风声。

阿Q:开始赵太爷叫他以为跟他无关,这是他奴性的自然流露;当赵太爷问他“发财吗”时,便把他那想当然的革命目的和盘托出;而对赵白眼问话时回答的那句“你总比我有钱”,倒真实地道出了他处于社会最底层的经济地位,体现了阿Q朦胧的阶级意识。 板书:赵太爷之流对革命的态度:惊恐

3、在宣布革命的时候,阿Q有两句话:“……便是我,也要投靠革命党了。” “我要什么就是什么,我欢喜谁就是谁。”这两句话表现了阿Q什么样的性格特点?

①宣布革命时的这两句话,表现了阿Q性格中妄自尊大、自欺欺人的一面(从一个侧面反映了他的“精神胜利法”)。另外,“要什么就是什么,欢喜谁就是谁”也就是阿Q对自己革命目的的表述。

“要什么就是什么,欢喜谁就是谁”这句话是:

阿Q理解的革命实质(阿Q的革命目的),反映了阿Q自私、狭隘、封建、保守的落后意识,以及对革命的不理解。百姓不理解为什么革命,这就注定了革命不会成功。小说从一个侧面反映了辛亥革命失败的根源。

两句话还暗示了阿Q对革命目的的糊涂认识,为下面的革命狂想曲埋下了伏笔。

在阿Q的心目中,革命党是什么样子?

阿Q革命的目的是什么,他要革谁的命?

阿Q付诸实行的“革命行为”有哪些?

造反了!造反了!

我要什么就是什么,我

喜欢谁就是谁!

4、阿Q的革命对象是谁?对革命有哪些幻想,他的革命目的是什么?他革命的实际行动有哪些?进而可以看出他又具有哪些性格特点?

②我们可将阿Q的革命目的概括为:

报私仇、拿东西、挑女人(讨老婆)。

报私仇——一切与他不对付的都是革命对象。

这些愿望中虽有一些合理的成分,但更多地表现了他的愚昧落后与不觉悟。

土谷祠对革命的设想和愿望,是绝妙的幻想描写:充分表现了阿Q得意之态、贪婪之心、敌我不分、荒唐愚昧。

体会作者在这两个最滑稽的场面中所蕴藏的深刻的社会内涵

阿Q的革命观,反映了他改变屈辱地位的愿望,但由于他对革命一无所知,受封建思想毒害,所以他的要求中夹杂了许多落后的意识和营私利己的思想,并达到了敌我不分的严重程度。

小D为什么作为“第一个该死”的?因为第五章里讲到是小D“谋了他的饭碗”,抢了他的帮工生活。这是阿Q的误解,人家不要他帮工,是由于“吴妈事件”的缘故。至于王胡也不留,仅因为王胡抓的虱子比阿Q大!

“脚太大”:这里反映了阿Q还有严重的封建思想。

阿Q向往革命的目的是什么?

阿Q长期过着受欺压蒙侮辱的生活,经济又赤贫如洗,一天不做工就要饿肚子,向吴妈求婚不仅被打了一顿,还丢了饭碗,因此,他对革命的希冀只能从最切身的、最实际的又反映他最狭隘心理的要求出发:①报复杀人,因为是他们使他处于被侮辱被压迫的地位;

②抢夺财物,这是生存的本能要求;

③挑选女人,这是传种接代的需要,万不可像小尼姑骂的那样“绝子绝孙”。这一切都是在他“喝了两碗空肚酒”醉醺醺、飘飘然中“迸跳”出来的想法,

本文通过人物的梦境、幻想等形式来揭示人物所追求的“形象”,从而能够比较准确地把握人物的思想感情,人物的性格。

阿Q在那土谷祠中绝妙的幻想(虽非梦境,却也近于梦境)

第一部分,写他的革命方式,来一群白盔白甲的革命党,拿着钢叉招呼阿Q一同去。

第二部分是对未庄里欺负过他的人的处置态度,一概杀掉,“王胡本来还可以留,但也不要了……”

第三部分,对于财物金钱的态度,大把大把地拿进:元宝。洋纱衫、洋钱,秀才娘子的一张宁式床、钱家的桌椅。

第四部分对女人的选择,他充分考虑,认真推敲,有的太丑,有的作风不正,有的“眼胞上有疤”,“吴妈长久不见了,不知道在哪里,——可惜脚太大”

革命消息传来时,

未庄人有什么反应?

举人老爷:

赵太爷:

茶房酒肆:

革命消息传来时,未庄人有什么反应?

阿Q的反应是什么样的?

人心摇动、谣言旺盛

(革命党“白盔白甲,穿崇正皇帝的素”)

低声下气(“老Q”)

将箱子寄存在赵太爷家,排转折亲

但他有一种不知从哪里来的意见,以为革

命党便是造反,造反便是与他为难……

“革命也好罢”

“革这伙妈妈的的命,太可恶!太可恨!……便是我,也要投降革命党了。

革命

阿Q宣布革命

①阿Q对革命的态度 ②阿Q对革命的认识

a 革命纲领 b 革命对象 c 革命目的

混沌状态 报私仇 金钱、权利、女人

从中反映了阿Q(一般民众)勤劳质朴、生活艰辛。有自发的革命的要求,但受封建思想的毒害,自私、狭隘、封建、保守。落后性集中表现在“精神胜利法”上。

1、谁不准阿Q革命?

2、他为什么不准阿Q革命?

不准革命

地主阶级家庭出身的资产阶级投机分子

A、没有共同利益

B、维护自己的身份

让我们来看看假洋鬼子在革命中的种种表现,他革命的目的又是什么呢?

不准革命

与“素不相能”的赵秀才勾结

到静修庵砸龙牌,抢宣德炉

对阿Q扬起哭丧棒

进城拉关系,买得“银桃子”

还自吹自擂,和黎元洪称兄道弟

“革命”行为:

“革命”目的:

见风转舵,投机革命

资产阶级势力和封建势力:趁机投机革命,夺取革命果实。揭露了辛亥革命的妥协性和不彻底性。

他是地主钱太爷的大儿子,留学归来,脑后装起假辫子,手里拿着哭丧棒,所以称他假洋鬼子,他是帝国主义和封建势力的混血儿,依仗着地主阶级和买办阶级的本领,横行乡里,鱼肉百姓。

“革命对象”:

1、喊口号

2、用一枝竹筷将辫子盘在头顶上

3、到静修庵“革命”

4、投降“革命党”假洋鬼子

革命

写出了阿Q式农民的落后和不觉悟。这种落后和不觉悟主要反映在他对革命的错误认识上。阿Q对革命的理解是错误的,归结起来就是“我要什么就是什么,我喜欢谁就是谁”。

阿Q的革命目的只是快意于个人恩仇、夺取一些地主家的浮财、弄个女人这三件事。他分不清革命的阵线和对象,头脑中一片混沌。

他采取的革命方式:

1、呐喊几声造反,

2、去尼姑庵砸龙牌

3、把辫子盘到顶上而已。

4、投降“革命党”假洋鬼子

阿Q之所以如此落后和不觉悟,一方面固然是由于他长期受封建思想的毒害,但另一方面,也说明了革命党人远离他们。

静修庵

1、尼姑们对革命的态度

2、赵秀才和假洋鬼子的革命?

静修庵的假革命丑剧

从“第二天”至“没有回答了”作者是如何描写阿Q到静修庵去闹革命的?

“有意”,是指阿Q先前因肚饿曾去静修庵偷过萝卜;“无意”,说明他的革命思想是模糊与紊乱的,因而行动也是盲目的,迟疑的。

这也可从他对老尼姑的回答很“含糊”中看出。当他得知赵秀才、假洋鬼子已抢先一步到静修庵”“革过一回命”后,便“诧异”、“更其诧异”、“很出意外”、“失了锐气”。这一系列描写生动而深刻地揭示了像阿Q这样的农民,虽然有自发的革命要求,但由于革命领导者未能对他们加以引导,致使他认识模糊,行动软弱无力。

假洋鬼子、赵太爷抢先去静修庵革命的内容和目的是什么?

内容:殴打老尼姑,砸碎“龙牌”,还偷去一个宜德炉。

目的:从事先“历来也不相能”,到相互“拜访”,“谈得很投机”,终于“成了情投意合的同志”来看,作者这一补叙有力地揭露了反动势力慑于革命力量的冲击,不得不相互勾结起来,投机革命,以窥探方向,采取进一步行动。

总结:自从举人老爷把革命的消息带给末庄以后,未庄人“大不安”起来,阿0Q和赵太爷、假洋鬼子各表现了对革命的不同态度。可简要归结为:

板书:

未庄 不安——骚动

阿Q 神往——失意

赵太爷等 惊恐——投机

未庄风传革命; 阿Q宣布革命; 阿Q幻想革命; 地主投机革命

1、“民众的幽默”如:认为辛亥革命是替崇祯皇帝报仇,并把“崇祯”误说成“崇正”;

①民众的“幽默”说明了他们的愚昧落后、不理解革命;

2、“地主阶级的幽默”如:假洋鬼子和赵秀才相约去尼姑庵革命,顺手拿走了宣德炉……

②地主阶级的“幽默”则说明了他们的狡诈、投机革命。

幽默的语言

理解小说的社会意义: 阿Q虽然可笑,但历代农民革命者不都和阿Q想的一样吗?从中我们不也可以看出辛亥革命的不彻底性吗?阿Q是可笑的,可是,他又是典型的;作品是幽默的,可是,又隐藏着深层的悲哀。

在他身上,最显著的特点是“精神胜利法”:自甘屈辱,自甘轻贱,而又自我解嘲,自我陶醉。

不

准

革

命

不准革命

(1)未庄没有革命

①城里人 ②未庄人 ③投机者

(2)假洋鬼子不准革命

①赵家父子投机革命

②阿Q投革命党被赶出

③阿Q革命幻想破灭

(3)阿Q痛恨造反,起心告状

——这是一场变态的革命

剪不剪辫子 盘不盘 辫子 拆不拆辫子

革不革命

:

通过分析阿Q、假洋鬼子在“革命”与“不准革命”章节的种种表现,探究辛亥革命失败的根本原因,感悟小说深刻的思想内涵!

未庄革命前后有何变化,说明了什么?

人心摇动、谣言旺盛

前

后

日见其安静

赵太爷等低声下气

戴银桃子拆辫子

长辫子

剪辫子、盘辫子

知县(政治)

把总(军事)

还是把总(改了名)

思考

还是知县

革命不仅没有从根本上动摇封建统治,反革命窃取了革命的领导权,反过来镇压革命。革命严重脱离群众,带有妥协性和不彻底性。

作者是怎样描写假洋鬼子的形象的?

肖像

辫子(剪—留—盘—散)善于投机

语言

自我吹嘘,伪造历史,厚颜无耻

行动

与“素不相能”的赵秀才勾结(见风使舵)

砸龙牌,抢宣德炉(假革命,投机革命)

对阿Q扬起哭丧棒(凶相毕露)

进城拉关系,买得“银桃子”

阿Q的心理活动

1、对革命从“深恶痛绝”到“神往”,并决意“投降”革命的心理活动。

2、醉后的幻觉,大喊“造反”时看到人们“可怜的眼光”时的“舒眼”之感。

3、躺在土谷祠土屋里的幻想。

4、盘辫前后所思所感。

5、感到冷落时的认识,错投洋鬼子的思想基础。

6、假洋鬼子不准他革命后的思想感情。

7、赵家遭劫后的心理活动。

艺术特色

喜剧的外套,悲剧的内核

白描手法、心理描写

幽默、诙谐的笔调

中国画技法名,指单用墨色线条勾描形象而不施色彩的画法;

白描也是文学表现手法之一,主要用朴素简炼的文字描摹形象,不重词藻修饰与渲染烘托。

白描

阿Q的“精神胜利法”之表现

1、头上长癞疮避不开别人的戏弄时,忽然觉得

这疮疤是一种高尚而光荣的标志,别人“还

不配”

2、别人打他要他说“人打畜生”,他就承认自己

是虫豸,但马上又觉得自己是天下第一个能自

轻自贱的人,像状元一样“天下第一”

3、赌赢的钱被抢实在没有办法,便在自己脸上

“连打两个嘴巴”,仿佛打的是自己,被打是别人。

阿Q的“精神胜利法”之表现

1、头上长癞疮避不开别人的戏弄时,忽然觉得

这疮疤是一种高尚而光荣的标志,别人“还

不配”

2、别人打他要他说“人打畜生”,他就承认自己

是虫豸,但马上又觉得自己是天下第一个能自

轻自贱的人,像状元一样“天下第一”

3、赌赢的钱被抢实在没有办法,便在自己脸上

“连打两个嘴巴”,仿佛打的是自己,被打是别人。

精神胜利法是怎样的心理状态

退回内心

质朴愚昧 狡黠圆滑

率真任性 狭隘保守

自尊要强 自轻自贱

狭隘保守 又 盲目趋时

憎恶权势 趋炎附势

无赖霸道 懦弱愚昧

敏感禁忌 麻木健忘

不满现状 安于现状

泯灭意志

这种化解尖锐冲突的方式即“精神胜利法”。

所谓的优胜,只是内心的优胜,却是实际上的失败和屈辱

——这是一个变态的灵魂

双重人格

造成这种精神胜利法的社会原因是什么?你能简单概括阿Q这一人物的性格特征吗?

阿Q的精神胜利法是他长期受封建阶级的剥削、压迫,被剥夺了人生正常权力的结果,也是封建统治阶级在外族侵略特别是近百年帝国主义入侵中产生的失败主义的思想影响结果。他生活在被侮辱被损害的环境中,心犹未甘又无力反抗,只好以妥协求生存,以自欺欺人的思想方法达到精神上的自我满足。

阿Q是一个落后的不觉悟的农民,他愚昧、贫穷。精神胜利法是他性格的主要特征

鲁迅对阿Q是怎样的态度?

。当辛亥革命的消息传来时虽一时反对,但低下的社会地位使他本能地倾向革命。他对革命的理解是错误而可笑的,行动是迟钝而软弱的,最后在假洋鬼子的棒喝下革命美梦彻底破灭。鲁迅先生对阿Q的态度是:“哀其不幸,怒其不争。”

你如何理解鲁迅说写阿Q是“要画出这样沉默的国民的魂灵来”,“是想暴露国民的弱点的”这些话?

阿Q被誉为具有世界意义的典型形象,鲁迅在(我怎样做起小说来)中说:“我的取材,多采自病态社会的不幸的人中间,意在揭出痛苦,引起疗救的注意。”造成阿Q性格有其社会原因,那么有阿Q性格的就不只是阿Q了,所以,鲁迅所要疗救的对象也有其广泛的社会意义了。鲁迅热爱祖国的心情我们要好好体会。

主题思想。

通过阿Q想革命又不觉悟、最后革命美梦彻底破灭过程的描写,反映了封建统治者所造成的国民的愚昧,深刻揭露封建势力凶残狡猾的反动本质,批判辛亥革命的不彻底性。

作者塑造人物形象时,用了哪些手法?

讨论。明确:①心理描写,②对比手法,③言行神态的白描④讽刺手法。如写赵太爷对举人箱子的处理;怯怯的叫“老Q”。赵秀才到静修庵“革命”顺手牵羊拿了宣德炉;盘辫子的描写;买“柿油党的顶子”等。假洋鬼子白着眼吹牛。阿Q表现精神胜利法的地方。⑤词语选择准确生动.

分析人物形象。 毛泽东同志在(论十大关系)中说:“鲁迅在这篇小说里面,主要是写一个落后的不觉悟的农民。”鲁迅先生塑造的阿Q是一个具有时代特征、阶级特征、性格特征的典型化的人物形象。 在分析阿Q这一形象时应突出两点:一是应抓住他革命的全程,二是应把他的主要特征——精神胜利法突出来。 封建统治阶级的道德观念,使阿Q误解革命;屈辱的地位和悲惨的处境不能不使阿Q本能地倾向革命,作者描绘阿Q的悲惨处境,显然是为了提醒:中国的任何革命必须注意解决亿万贫苦农民的问题;鲁迅写阿Q倾向革命的本能,是提醒革命者:广大农民是有革命要求的,决不应视而不见这支力量。上述两点,无疑表现了鲁迅对辛亥革命的看法。 阿Q要革命是好的,但他心目中的革命便是“我要什么便是什么,我喜欢谁便是谁”,这表明阿Q并未真正觉悟。辛亥革命之风吹醒的阿Q朦胧的革命意识,很快被假洋鬼子打了回去,直至使他成为了无辜的牺牲品。遗憾的是,阿Q也有不准小D革命的想法,由此可见,阿Q是旧民主主义革命时期的一个落后而不觉悟的农民典型。 精神胜利法是阿Q性格的主要特征,这也是阿Q落后不觉悟的重要原因。阿Q不满别人的压迫,想反抗又不得力,便用精神上的胜利掩盖实质上的失败。这种“东西”产生的原因主要有两个:一是鸦片战争后统治阶级失败主义的毒害,二是被压迫被剥削的农民阶级安于现状和宿命论思想的影响。 其他人物形象,如假洋鬼子,也应作简明分析。

课文第四段,直接的心理描写,在本文起到了什么作用?

反映了阿q的落后也便是对革命的不理解,或对革命的盲从性,或“愚昧”、“麻木”之类。

分析:所谓直接的心理描写,就是作者直接出面描述并剖析人物的心理。

本文的写作目的是借助阿Q的形象来批判辛亥革命严重脱离群众的弱点。

那么反映在主人公身上的,当辛亥革命的消息传到未庄后,课文对阿Q的一段心理描写就体现了这一问题。文中说:“他有一种不知从哪里来的意见,以为革命党便是造反,造反便是与他为难,所以一向是‘深恶而痛绝之’的。殊不料这却使百里闻名的举人老爷有这样怕,于是他未免有些‘神往’了,况且未庄的一群鸟男女的慌张的神情,也使阿Q更快意。”这里边道出了阿Q“神往”革命的原因有两条:一是举人老爷害怕,二是未庄的一群鸟男女慌张。从而可见阿Q对革命是如何的不理解,这也恰是辛亥革命脱离群众的后果。再如“他近来很容易闹脾气了……而阿Q总觉得自己太失意;既然革了命,不应该只是这样的”一段描写也说明了以上观点。

有些心理描写是通过人物的独白、回忆等形式直接吐露或表现出来的。我们在分析人物形象时就应该而且必须抓住这些片断,分析人物在想什么,为什么想,从而揭示了人物性格。

课文的最后一段就是以这种形式来描写阿Q心理的。 “他躺了好一会,————满门抄斩,——嚓!嚓!’” 这段回忆和独白写出了阿Q遭到打击后的心理活动。他回忆的是刚才所见赵家遭抢的情景,他独白的确是对假洋鬼子的恨怨之情。这使我们不能不想到他先前“投降革命党”时的神气活现,“造反”时的趾高气扬。当然,他后来得出的“造反是杀头的罪名”,这一公式含有对假洋鬼子的仇恨,但也明确告诉我们,他对革命的认识程度也不过就停留在这个水平上——打掠财物,满足私利。表达了他不满、痛恨、诅咒的心情。这段回忆和独白,也再一次体现了他的“精神胜利法”。

作品形象地展现了阿Q对革命由神往到幻灭的过程,其意义表现在如下三个层面:

一、表现阿Q式农民的落后和不觉悟。这种落后和不觉悟主要反映在他对革命的错误认识上。阿Q对革命的理解是错误的,归结起来就是“我要什么就是什么,我喜欢谁就是谁”。阿Q的革命目的只是快意于个人恩仇、夺取一些地主家的浮财、弄个女人这三件事。他分不清革命的阵线和对象,头脑中一片混沌。他采取的革命方式无非是呐喊几声造反,去尼姑庵砸龙牌,把辫子盘到顶上而已。阿Q之所以如此落后和不觉悟,一方面固然是由于他长期受封建思想的毒害,但另一方面,也说明了革命党人远离他们。

作品形象地展现了阿Q对革命由神往到幻灭的过程,其意义表现在如下三个层面:

二、表明了辛亥革命的不彻底性。辛亥革命没有改变农民原来的社会地位,更没有改变农民的精神面貌,他们依然在深重的封建枷锁下生活。

三、揭示了辛亥革命失败的重要原因,深刻地揭示了辛亥革命的经验教训,那就是资产阶级领导不了革命,中国革命的最终成功,必须教育和发动农民。鲁迅先生在小说中向世人提出了一个巨大的历史性的问号:中国革命该向何处去 这是作家展现阿Q对革命态度变化过程的更深层面上的意义。

不准革命

不

准

革

命

阿Q将辫子盘在头顶上,在街上看见小D……

小D也将辫子盘在头顶上了,而且

也居然用一枝竹筷。阿Q万料不到他也

敢这样做,自己也决不准他这样做!小

D是什么东西呢?他很想即刻揪住他,

拗断他的竹筷,放下他的辫子,并且批

他几个嘴巴,聊且惩罚他忘了生辰八字,

也敢来做革命党的罪。但他终于饶放了,

单是怒目而视的吐一口唾沫道“呸!”

重温鲁迅

整体感知

深入探究

课堂小结

精神胜利法

即对于事实上的屈辱和失败,用一种自譬自解的方法,在想象中取得精神上的满足和胜利。

整个国民劣根性之集大成

阿Q正传

鲁迅

你知道的阿Q

《阿Q正传》的创作意图:

着眼于启蒙,写出中国人的人生,主要是广大受剥削压迫的劳动人民的苦难、悲惨而又愚昧落后的人生,希望改良这悲惨的人生,唤醒沉睡的民众。作者在这篇小说中,为疗救这样病态的社会、病态的国民而发出痛苦的呐喊。

《阿Q正传》的成因

意图有两点:

一是“画出沉默国民的灵魂”,“暴露国民的弱点”,让读者了解长期封建统治所造成的可怕的国民的愚昧 ,意在“引起疗救的注意”;

二是总结辛亥革命失败的教训,批判它的妥协性和不彻底性。

第一章:序——介绍阿Q的身份、地位。

第二章:优胜记略——追述往事,刻画阿Q的性格特征:精神胜利法。

第三章:续优胜记略——继续写阿Q的精神胜利法。

第四章:恋爱的悲剧——写阿Q拙劣的求爱经过和遭到的可悲结果,继续表现阿Q的地位和处境。

第五章:生计问题——写阿Q走投无路,揭示麻木的国民 吃人的本相,再写阿Q的畏强凌弱。

第六章:从中兴到末路——写出阿Q从走投无路到短暂的中兴,再被赵太爷逼到走投无路的地步。

第七章:革命——写辛亥革命到来时各阶层对革命的态度,突出阿Q的革命要求。

第八章:不准革命——写辛亥革命引起的未庄的变化,进一步刻画阿Q的性格。

第九章:大团圆——写阿Q被当作替死鬼被捕、被审和被自决。

识记

品味

感悟

我们要学什么?

教学目标:1、?认识辛亥革命的不彻底性,认识阿Q是半封建半殖民地中国一个落后的不觉悟的农民的典型。

2、理解和鉴赏社会环境的描写在表现作品主题和塑造人物形象中的作用。 ?

3、理出阿Q对革命态度的变化过程,理解小说描述这一过程的意义。

4、引导学生对课文的内容特别是阿Q这一人物形象的典型意义进行探究和研讨,剖析课文的重点和难点,使学生能结合小说的情节对阿Q精神胜利法作准确的诠释,对鲁迅先生之所以写作《阿Q正传》和倾注全力刻画阿Q这一人物形象有较深刻的理解。

成为经典的原因。

1、这部小说以前所未有的深度,形象地批判了辛亥革命的不彻底性;

2、更重要的是,鲁迅先生以巨大的艺术概括力,在这部小说中塑造了阿Q这样“一个落后的不觉悟的农民”的不朽典型,深刻地画出了半封建半殖民地的中国的“国民的灵魂”,无情地解剖了民族根性中共同的弱点(这种弱点的集中表现就是“精神胜利法”),从而极大地震撼了民族的良知。

目录

重温鲁迅

整体感知

深入探究

课堂小结

重温鲁迅

整体感知

深入探究

课堂小结

鲁迅知识知多少

1.鲁迅,原名 ,字 。浙江 人,中国现代文学奠基人。

2.毛主席评价:伟大的无产阶级 、 、 。

3.小说集: 、 、 。

4.散文集:

周树人

豫才

文学家

思想家

革命家

《呐喊》

《彷徨》

《故事新编》

《朝花夕拾》

《野草》

列举出其中的一篇散文

5.中国现代文学史上第一篇白话文小说 。

散文诗集:

《阿长与<山海经>》

6.杂文集有哪些?(写出3部)

《狂人日记》

再列举两篇小说 、 。

《孔乙己》

《阿Q正传》

绍兴

《坟》《热风》《华盖集》

写于1921年12月

最初发表于北京《晨报副刊》

后收入小说集《呐喊》

是鲁迅唯一一部中篇小说,共九章,采用章回体的形式

《阿Q正传》

小说相关知识

小说三要素

人物、故事情节、环境

人物描写方法

外貌描写、动作描写、语言描写

心理描写、神态描写。

从描写的角度看,人物描写的方法还可以分为:

正面描写和侧面描写

故事情节:

环境描写:

开端、发展、高潮、结局

自然环境和社会环境

环境描写的作用:

1)交待故事发生的时间、地点。为人物活动提供具体

的背景。

2)渲染气氛、烘托人物;

3)有些环境描写还起着推动情节发展的作用。

一、线索:小说紧紧围绕阿Q而传,自始至终以阿Q的活动作为唯一线索,展开故事情节,写出阿Q短暂而可悲的一生。

二、情节大纲

开端:(1~3)《序》《优胜记略》《续优胜记略》

发展:(4~6)《恋爱的悲剧》《生计问题》

《从中兴到末路》

高潮:(7~8)《革命》《不准革命》

结局:(9) 《大团圆》

课前练习

1.下列选相中,有错别字的一项是( )

A.大家都怃然,没有话。

B.赵白眼惴惴的说,似乎想探革命党的口风。

C.秀才的老婆是眼胞上有疤的。

D.“谁?”阿Q更其姹异了。

D

2.下列各组词语中,加点的字的读音全都正确的一组是 ( )

A.庇护(bì) 蛊(gǔ)惑 祓(bá)除 僭(jiàn)称

B.奚落 (xī) 口讷(nè) 虫豸(zhì) 舂(chōng)米

C.埠(bù)头 国粹(cuì) 垣墙(héng) 踉(liàng)跄

D.鄙(bǐ)夷 小觑(qù) 赧然(nǎn) 哭丧(sàng)

B

疏通字词

舂米 口讷 撩 虫豸 穿凿 晦气

小觑 奚落 擎起 醉醺醺 虱子

踉踉跄跄 隽秀才 黑魆魆 怃然

躄

疏通字词

舂米 口讷 撩 虫豸 穿凿 晦气

chōng nè chóng zhì chuān záo huì qì

小觑 奚落 擎起 醉醺醺 虱子

xiǎo qù xī luò qíng zuì xūn xūn shī

踉踉跄跄 隽秀才 黑魆魆 怃然

liàng liàng qiàng qiàng hēi xū xū wǔ rán

躄bì

[liāo ]

1.掀起:~起衣襟。~起头发。

[liáo ]

挑弄,引逗:~拨。~乱(纷乱,如“眼花~~”。亦作“缭乱”)。春色~人。

[jùn ] 同“俊”。

[juàn ] 鸟肉肥美,味道好,引申为意味深长:~永(指言语、诗文)。

①元夜:农历正月十五的夜晚,又称“元宵”,民间有观赏灯火的习俗。

②翰林:明、清时代凡进士进入翰林院供职者通称“翰林”,担任编修国史、起草文件等工作,是一种名望较高的文职官员。

③茂才:即“秀才”。东汉时,为避讳光武帝刘秀的字,将“秀才”改为“茂才”。明清时期入府州县学的生员叫秀才,也沿称茂才。

文化常识

重温鲁迅

整体感知

深入探究

课堂小结

名人:阿Q

年龄:

籍贯:

身份地位:

工作:

外形特征:

性格特征:

生平最得意的事:

生平最恼火的事:

生平最值得炫耀的事:

最受人欢迎的时候:

生前最后一句话:

口头禅:

名人:阿Q

年龄:三十出头

籍贯:不详

身份地位:一无所有的贫苦农民

工作:打零工

外形特征:头上有癞疮疤

性格特征:精神胜利法

生平最得意的事:欺负小尼姑

生平最恼火的事:1、向吴妈求爱,被拒

2、让小D抢了饭碗

生平最值得炫耀的事:进过城并看过杀头

最受人欢迎的时候:从城里带东西回来的日子

生前最后一句话:过了二十年又是一个……

口头禅:妈妈的

课文节选的两章清晰地画出了阿Q对革命的态度变化的思想规迹:

痛恨革命→神往革命→情不自禁地欢呼革命→对革命充满幻想和期待→对革命现状疑惑和不满→要求参加革命党→革命愿望受到致命打击→对革命绝望→对不准革命表示愤懑。

深入体会鲁迅先生透过作品剖析人们灵魂的写作动机,理解这篇不朽作品在当时对唤醒国人、改造社会、拯救民族的巨大作用。

第七章

(1)未庄风传革命 ①未庄闭塞落后 ②全村人心摇动 ③反动势力勾结

(2)阿Q宣布革命 ①阿Q对革命的态度 ②阿Q对革命的认识 ②阿Q在革命中的表现

3)封建势力投机革命 ①样样都照旧 ②反动势力迅速联合 ③静修庵的假革命丑剧

革命

①黑魆魆(xū 黑暗的样子)②河埠头(bù 河码头)③茶坊酒肆(茶馆酒店)④素不相能(一向相互不亲密)⑤切近(这里指接近)盔kuī 保护头的金属帽子)深恶痛绝(恶,厌恶;痛,极其。极端厌恶痛恨)怯怯的(qiè 胆小的样子)惴惴的(zhuì 恐惧的样子)搭连(装钱物用的系在腰上的小布袋)鼾声(hān 打呼声)庵(ān 尼姑住的佛寺)仓皇(匆忙而慌张)

第八章:聊且(姑且)躄(bì原意是腿瘸,现指举步迟疑)赊(shē 买物时延期交款)络绎(luò yì 前后相接,连续不断)。

第七章(1~48段)分段落:

第一部分:1~3段乌篷船给未庄带来了大不安。

第二部分:4~27段“阿Q的耳朵里……女人藏在箱底里。”阿Q也要投降革命党了。

第三部分:28~34段“阿Q飘圆然飞了一通……却又倒头睡去了。”阿Q的所谓革命。

第四部分:35~48段静修庵的被“革命”。

思考以下问题:

①这三段文字是什么描写?

②“大不安”主要表现在哪些方面?

③“举人老爷和赵秀才素不相能”,为什么他们还是排了“转折亲”?

④未庄的人把革命说成是“个个白盔白甲:穿着崇正皇帝的素”,反映了什么?

①这三段文字是什么描写?

宣统三年、三更四点、黎明、未庄等——自然环境。乡下人睡得熟、举人老爷、赵秀才。“转折亲”等——社会环境。总起来为环境描写。

②“大不安”主要表现在哪些方面?举人老爷把衣箱寄放到未庄,跟赵家排了“转折亲”,未庄人心摇动,谣言旺盛等。

未庄实际上就是当时中国农村的一个缩影。文章深刻描写了辛亥革命风暴在城里兴起时对未庄带来的种种震动,环境描写显示了辛亥革命没有打破未庄的闭塞和落后,一般民众对革命一无所知,非常愚昧,而阿Q就生活在这样的环境里,并处处表现出其落后和不觉悟。

表明了辛亥革命的不彻底性。辛亥革命没有改变农民原来的社会地位,更没有改变农民的精神面貌,他们依然在深重的封建枷锁下生活。

表明了辛亥革命的不彻底性。

1、日期的详细点明为了突出时代背景。结合注解:1911年11月4日,辛亥革命武昌起义已25天。中国的新兴资产阶级对封建制度由“改良”转变到“革命”,引起了社会巨大的震动。当时离未庄最近的县城绍兴也已宣布光复。但未庄仍是静悄悄的。用宣统年历更衬托这里的未开化,死气沉沉。消息传来在未庄如死水中丢进了颗石子,引起了一点波谰。未庄人“大不安”了,人心动摇,谣言旺盛。但他们对辛亥革命全然不了解,只有一点戏里的武打场面和“反清复明”口号的模糊印象。

2、乌篷船形象化的开头。

A、载来了辛亥革命的信息;

B、透露了举人老爷转移财物,引起小镇的议论,消息得以传开。

③“举人老爷和赵秀才素不相能”,为什么他们还是排了“转折亲”?对革命恐惧心理,为保护各自的私利使他们联合起来,同时为下文城乡反动势力相互勾结、投机革命留下伏笔。

④未庄的人把革命说成是“个个白盔白甲:穿着崇正皇帝的素”,反映了什么?反映了群众对辛亥革命的认识非常模糊,以为是为明王朝报仇,也反映了辛亥革命未把革命道理传播到广大农村,严重脱离群众的现实。

总结:这部分文字生动地记叙了在杭州、绍兴光复的当天半夜,城里的举人老爷就把财物转到乡下藏匿,真实地反映了辛亥革命对当时封建势力的猛烈冲击,他们那诚惶诚恐的虚弱本质跃然纸上。可是由于辛亥革命的领导者,忽视唤起民众的觉悟,即使未庄的农民也人心摇动,想参加革命也不知如何革法。阿Q就生活在这样一个孤寂的环境中。

未庄(环境):不安

未庄(环境):不安

①黑魆魆(xū 黑暗的样子)②河埠头(bù 河码头)③茶坊酒肆(茶馆酒店)④素不相能(一向相互不亲密)⑤切近(这里指接近)盔kuī 保护头的金属帽子)深恶痛绝(恶,厌恶;痛,极其。极端厌恶痛恨)怯怯的(qiè 胆小的样子)惴惴的(zhuì 恐惧的样子)搭连(装钱物用的系在腰上的小布袋)鼾声(hān 打呼声)庵(ān 尼姑住的佛寺)仓皇(匆忙而慌张) 第八章:聊且(姑且)躄(bì原意是腿瘸,现指举步迟疑)赊(shē 买物时延期交款)络绎(luò yì 前后相接,连续不断)。

举人老爷:

百姓:

举人老爷和赵秀才:

革命消息,人们有什么反应?

对革命一无所知,非常愚昧。人心摇动、

谣言旺盛。惊恐万状,误传革命党是为崇祯

报仇的部队(“白盔白甲,穿崇正皇帝的素”)

。

视革命如洪水猛兽,要逃难。将箱子寄存在

赵太爷家,排转折亲

封建势力代表勾结起来。

常识

宣统:清朝末代皇帝的年号。

三更四点:旧时夜间用打更(敲竹筒、锣)计时,一夜分五更,一更分五点,三更四点正好午夜。

埠(bù):停船的码头。

魆(xū):暗。

伊:五四前后的白话文没有“她”字,常用“伊”字代“她”;在绍兴土话中,也用“伊”代“他”。

衣箱寄存,信件往来,辫子盘法等细节。形象地反映了辛亥革命时期农村的落后、闭塞,又交待了故事的社会背景和典型环境。

细节描写

阿Q对革命的态度:深恶而痛绝——神往——投降

阿Q的反应是什么样的?

第二部分:4~27段“阿Q的耳朵里……女人藏在箱底里。”阿Q也要投降革命党了。

1、阿Q“以为革命党便是造反”,为什么又“要投降革命党”?

2、“阿Q近来用度窘”至“得得,……”这一段文字怎样描写阿Q投降革命后的得意心情?

3、在宣布革命的时候,阿Q有两句话:“……便是我,也要投靠革命党了。” “我要什么就是什么,我欢喜谁就是谁。”这两句话表现了阿Q什么样的性格特点?

4、阿Q的革命对象是谁?对革命有哪些幻想,他的革命目的是什么?他革命的实际行动有哪些?进而可以看出他又具有哪些性格特点?

1、阿Q“以为革命党便是造反”,为什么又“要投降革命党”?

阿Q是未庄一个贫穷落后的雇农,他赤贫如洗,光棍一条,一天不做工就要饿肚子,常年寄宿在土谷祠里。经济上受到地主豪绅的剥削,超时的做工,有时还拿不到工钱;政治上受到侮辱,连姓什么都没有资格。他处在社会的最底层,有一种变革现实地位的潜意识。但是他长期受封建思想的毒害,忠于皇帝便是阿Q的正统思想。加上辛亥革命的倡导者没有唤醒这部分最具有革命积极性分子的觉悟,使他们对革命产生糊涂认识,“以为革命便是造反,造反便是与他为难”,成了很自然的事了。 但是,当革命风暴来到未庄,看到“百里闻名的举人老爷”会害怕起来,生平第一次看到使他受尽欺压和侮辱的“一群鸟男女”慌张的神色,他那受剥削受压迫的阶级意识萌动了,感到从未有过的痛快,感到了革命的威力,于是对革命神往起来,“也要投降革命党了”。

板书:阿Q对革命的态度:深恶而痛绝——神往——投降

2、“阿Q近来用度窘”至“得得,……”这一段文字怎样描写阿Q投降革命后的得意心情?

这一段文字写出了阿Q的“快意”。

“造反了!造反了!”高喊,表达革命的愿望。

唱词部分要把阿Q得意忘形的神态体现出来

怎样理解“惊惧” 和“可怜” ?

阿Q要造反了,“未庄人都用了惊惧的眼光对他看”,从他内心的体验来看,“惊惧”就是怕他要革他们的命。又顺着他的思路,未庄人一定会向他求饶,于是又可怜起他们来。说明阿Q对革命的肤浅认识和狭隘的阶级局限。

2、“阿Q近来用度窘”至“得得,……”这一段文字怎样描写阿Q投降革命后的得意心情?

首先,写他的自我感觉,“似乎革命党便是自己”。

其次,写别人对自己的感觉,“未庄人都用了惊惧的眼光对他看”。这两点是写阿Q的心理活动。

第三,写了他在这种心理的驱使下,得意地唱绍兴戏(龙虎斗)的行动。

第四,进而写他的狂言乱语:“我手执钢鞭将你打”;“我要什么就是什么,我欢喜谁就是谁”。这些心理、行为和语言描写具有浓郁的地方色彩和强烈的个性特征。

从“阿Q的耳朵里”至“也要投降革命党了”写出了阿Q从勉强到下决心参加革命的过程。阿Q心理活动那段话 “太可恶!太可恨!”出自阿Q的内心呼喊, “投降” ,有迫不得已豁出去的意思。

“深恶而痛绝之”的“而”字,使语气婉转,显得不太严肃,对阿Q的这一态度有点讽刺味道。鸟男女:骂人的话,《水潞》中常用。

从对话和神态描写中,表现了赵太爷、赵秀才、赵白眼和阿Q怎样的性格特征?

赵太爷:把“阿”字改成“老”字,说明过去对阿Q的蔑视,如今阿Q要革命了,不得不对他表示敬重起来;“怯怯的”,反映他的惊恐不安;“低声”,说明他放不下太爷的架子;“现在……发财吗?”想探听阿Q革命是否会革到他头上,惊恐中暗藏狡猾。

赵秀才:直呼“阿Q”,是因为阿Q不理睬赵太爷的招呼,心急了;同时也说明他年轻气盛,在他父亲面前发一点余威。

赵白眼:赵太爷的穷本家,在未庄狐假虎威,欺压比他更穷的人,现在见风使舵想跟阿Q套近乎,同时也为他的主子探听革命风声。

阿Q:开始赵太爷叫他以为跟他无关,这是他奴性的自然流露;当赵太爷问他“发财吗”时,便把他那想当然的革命目的和盘托出;而对赵白眼问话时回答的那句“你总比我有钱”,倒真实地道出了他处于社会最底层的经济地位,体现了阿Q朦胧的阶级意识。 板书:赵太爷之流对革命的态度:惊恐

3、在宣布革命的时候,阿Q有两句话:“……便是我,也要投靠革命党了。” “我要什么就是什么,我欢喜谁就是谁。”这两句话表现了阿Q什么样的性格特点?

①宣布革命时的这两句话,表现了阿Q性格中妄自尊大、自欺欺人的一面(从一个侧面反映了他的“精神胜利法”)。另外,“要什么就是什么,欢喜谁就是谁”也就是阿Q对自己革命目的的表述。

“要什么就是什么,欢喜谁就是谁”这句话是:

阿Q理解的革命实质(阿Q的革命目的),反映了阿Q自私、狭隘、封建、保守的落后意识,以及对革命的不理解。百姓不理解为什么革命,这就注定了革命不会成功。小说从一个侧面反映了辛亥革命失败的根源。

两句话还暗示了阿Q对革命目的的糊涂认识,为下面的革命狂想曲埋下了伏笔。

在阿Q的心目中,革命党是什么样子?

阿Q革命的目的是什么,他要革谁的命?

阿Q付诸实行的“革命行为”有哪些?

造反了!造反了!

我要什么就是什么,我

喜欢谁就是谁!

4、阿Q的革命对象是谁?对革命有哪些幻想,他的革命目的是什么?他革命的实际行动有哪些?进而可以看出他又具有哪些性格特点?

②我们可将阿Q的革命目的概括为:

报私仇、拿东西、挑女人(讨老婆)。

报私仇——一切与他不对付的都是革命对象。

这些愿望中虽有一些合理的成分,但更多地表现了他的愚昧落后与不觉悟。

土谷祠对革命的设想和愿望,是绝妙的幻想描写:充分表现了阿Q得意之态、贪婪之心、敌我不分、荒唐愚昧。

体会作者在这两个最滑稽的场面中所蕴藏的深刻的社会内涵

阿Q的革命观,反映了他改变屈辱地位的愿望,但由于他对革命一无所知,受封建思想毒害,所以他的要求中夹杂了许多落后的意识和营私利己的思想,并达到了敌我不分的严重程度。

小D为什么作为“第一个该死”的?因为第五章里讲到是小D“谋了他的饭碗”,抢了他的帮工生活。这是阿Q的误解,人家不要他帮工,是由于“吴妈事件”的缘故。至于王胡也不留,仅因为王胡抓的虱子比阿Q大!

“脚太大”:这里反映了阿Q还有严重的封建思想。

阿Q向往革命的目的是什么?

阿Q长期过着受欺压蒙侮辱的生活,经济又赤贫如洗,一天不做工就要饿肚子,向吴妈求婚不仅被打了一顿,还丢了饭碗,因此,他对革命的希冀只能从最切身的、最实际的又反映他最狭隘心理的要求出发:①报复杀人,因为是他们使他处于被侮辱被压迫的地位;

②抢夺财物,这是生存的本能要求;

③挑选女人,这是传种接代的需要,万不可像小尼姑骂的那样“绝子绝孙”。这一切都是在他“喝了两碗空肚酒”醉醺醺、飘飘然中“迸跳”出来的想法,

本文通过人物的梦境、幻想等形式来揭示人物所追求的“形象”,从而能够比较准确地把握人物的思想感情,人物的性格。

阿Q在那土谷祠中绝妙的幻想(虽非梦境,却也近于梦境)

第一部分,写他的革命方式,来一群白盔白甲的革命党,拿着钢叉招呼阿Q一同去。

第二部分是对未庄里欺负过他的人的处置态度,一概杀掉,“王胡本来还可以留,但也不要了……”

第三部分,对于财物金钱的态度,大把大把地拿进:元宝。洋纱衫、洋钱,秀才娘子的一张宁式床、钱家的桌椅。

第四部分对女人的选择,他充分考虑,认真推敲,有的太丑,有的作风不正,有的“眼胞上有疤”,“吴妈长久不见了,不知道在哪里,——可惜脚太大”

革命消息传来时,

未庄人有什么反应?

举人老爷:

赵太爷:

茶房酒肆:

革命消息传来时,未庄人有什么反应?

阿Q的反应是什么样的?

人心摇动、谣言旺盛

(革命党“白盔白甲,穿崇正皇帝的素”)

低声下气(“老Q”)

将箱子寄存在赵太爷家,排转折亲

但他有一种不知从哪里来的意见,以为革

命党便是造反,造反便是与他为难……

“革命也好罢”

“革这伙妈妈的的命,太可恶!太可恨!……便是我,也要投降革命党了。

革命

阿Q宣布革命

①阿Q对革命的态度 ②阿Q对革命的认识

a 革命纲领 b 革命对象 c 革命目的

混沌状态 报私仇 金钱、权利、女人

从中反映了阿Q(一般民众)勤劳质朴、生活艰辛。有自发的革命的要求,但受封建思想的毒害,自私、狭隘、封建、保守。落后性集中表现在“精神胜利法”上。

1、谁不准阿Q革命?

2、他为什么不准阿Q革命?

不准革命

地主阶级家庭出身的资产阶级投机分子

A、没有共同利益

B、维护自己的身份

让我们来看看假洋鬼子在革命中的种种表现,他革命的目的又是什么呢?

不准革命

与“素不相能”的赵秀才勾结

到静修庵砸龙牌,抢宣德炉

对阿Q扬起哭丧棒

进城拉关系,买得“银桃子”

还自吹自擂,和黎元洪称兄道弟

“革命”行为:

“革命”目的:

见风转舵,投机革命

资产阶级势力和封建势力:趁机投机革命,夺取革命果实。揭露了辛亥革命的妥协性和不彻底性。

他是地主钱太爷的大儿子,留学归来,脑后装起假辫子,手里拿着哭丧棒,所以称他假洋鬼子,他是帝国主义和封建势力的混血儿,依仗着地主阶级和买办阶级的本领,横行乡里,鱼肉百姓。

“革命对象”:

1、喊口号

2、用一枝竹筷将辫子盘在头顶上

3、到静修庵“革命”

4、投降“革命党”假洋鬼子

革命

写出了阿Q式农民的落后和不觉悟。这种落后和不觉悟主要反映在他对革命的错误认识上。阿Q对革命的理解是错误的,归结起来就是“我要什么就是什么,我喜欢谁就是谁”。

阿Q的革命目的只是快意于个人恩仇、夺取一些地主家的浮财、弄个女人这三件事。他分不清革命的阵线和对象,头脑中一片混沌。

他采取的革命方式:

1、呐喊几声造反,

2、去尼姑庵砸龙牌

3、把辫子盘到顶上而已。

4、投降“革命党”假洋鬼子

阿Q之所以如此落后和不觉悟,一方面固然是由于他长期受封建思想的毒害,但另一方面,也说明了革命党人远离他们。

静修庵

1、尼姑们对革命的态度

2、赵秀才和假洋鬼子的革命?

静修庵的假革命丑剧

从“第二天”至“没有回答了”作者是如何描写阿Q到静修庵去闹革命的?

“有意”,是指阿Q先前因肚饿曾去静修庵偷过萝卜;“无意”,说明他的革命思想是模糊与紊乱的,因而行动也是盲目的,迟疑的。

这也可从他对老尼姑的回答很“含糊”中看出。当他得知赵秀才、假洋鬼子已抢先一步到静修庵”“革过一回命”后,便“诧异”、“更其诧异”、“很出意外”、“失了锐气”。这一系列描写生动而深刻地揭示了像阿Q这样的农民,虽然有自发的革命要求,但由于革命领导者未能对他们加以引导,致使他认识模糊,行动软弱无力。

假洋鬼子、赵太爷抢先去静修庵革命的内容和目的是什么?

内容:殴打老尼姑,砸碎“龙牌”,还偷去一个宜德炉。

目的:从事先“历来也不相能”,到相互“拜访”,“谈得很投机”,终于“成了情投意合的同志”来看,作者这一补叙有力地揭露了反动势力慑于革命力量的冲击,不得不相互勾结起来,投机革命,以窥探方向,采取进一步行动。

总结:自从举人老爷把革命的消息带给末庄以后,未庄人“大不安”起来,阿0Q和赵太爷、假洋鬼子各表现了对革命的不同态度。可简要归结为:

板书:

未庄 不安——骚动

阿Q 神往——失意

赵太爷等 惊恐——投机

未庄风传革命; 阿Q宣布革命; 阿Q幻想革命; 地主投机革命

1、“民众的幽默”如:认为辛亥革命是替崇祯皇帝报仇,并把“崇祯”误说成“崇正”;

①民众的“幽默”说明了他们的愚昧落后、不理解革命;

2、“地主阶级的幽默”如:假洋鬼子和赵秀才相约去尼姑庵革命,顺手拿走了宣德炉……

②地主阶级的“幽默”则说明了他们的狡诈、投机革命。

幽默的语言

理解小说的社会意义: 阿Q虽然可笑,但历代农民革命者不都和阿Q想的一样吗?从中我们不也可以看出辛亥革命的不彻底性吗?阿Q是可笑的,可是,他又是典型的;作品是幽默的,可是,又隐藏着深层的悲哀。

在他身上,最显著的特点是“精神胜利法”:自甘屈辱,自甘轻贱,而又自我解嘲,自我陶醉。

不

准

革

命

不准革命

(1)未庄没有革命

①城里人 ②未庄人 ③投机者

(2)假洋鬼子不准革命

①赵家父子投机革命

②阿Q投革命党被赶出

③阿Q革命幻想破灭

(3)阿Q痛恨造反,起心告状

——这是一场变态的革命

剪不剪辫子 盘不盘 辫子 拆不拆辫子

革不革命

:

通过分析阿Q、假洋鬼子在“革命”与“不准革命”章节的种种表现,探究辛亥革命失败的根本原因,感悟小说深刻的思想内涵!

未庄革命前后有何变化,说明了什么?

人心摇动、谣言旺盛

前

后

日见其安静

赵太爷等低声下气

戴银桃子拆辫子

长辫子

剪辫子、盘辫子

知县(政治)

把总(军事)

还是把总(改了名)

思考

还是知县

革命不仅没有从根本上动摇封建统治,反革命窃取了革命的领导权,反过来镇压革命。革命严重脱离群众,带有妥协性和不彻底性。

作者是怎样描写假洋鬼子的形象的?

肖像

辫子(剪—留—盘—散)善于投机

语言

自我吹嘘,伪造历史,厚颜无耻

行动

与“素不相能”的赵秀才勾结(见风使舵)

砸龙牌,抢宣德炉(假革命,投机革命)

对阿Q扬起哭丧棒(凶相毕露)

进城拉关系,买得“银桃子”

阿Q的心理活动

1、对革命从“深恶痛绝”到“神往”,并决意“投降”革命的心理活动。

2、醉后的幻觉,大喊“造反”时看到人们“可怜的眼光”时的“舒眼”之感。

3、躺在土谷祠土屋里的幻想。

4、盘辫前后所思所感。

5、感到冷落时的认识,错投洋鬼子的思想基础。

6、假洋鬼子不准他革命后的思想感情。

7、赵家遭劫后的心理活动。

艺术特色

喜剧的外套,悲剧的内核

白描手法、心理描写

幽默、诙谐的笔调

中国画技法名,指单用墨色线条勾描形象而不施色彩的画法;

白描也是文学表现手法之一,主要用朴素简炼的文字描摹形象,不重词藻修饰与渲染烘托。

白描

阿Q的“精神胜利法”之表现

1、头上长癞疮避不开别人的戏弄时,忽然觉得

这疮疤是一种高尚而光荣的标志,别人“还

不配”

2、别人打他要他说“人打畜生”,他就承认自己

是虫豸,但马上又觉得自己是天下第一个能自

轻自贱的人,像状元一样“天下第一”

3、赌赢的钱被抢实在没有办法,便在自己脸上

“连打两个嘴巴”,仿佛打的是自己,被打是别人。

阿Q的“精神胜利法”之表现

1、头上长癞疮避不开别人的戏弄时,忽然觉得

这疮疤是一种高尚而光荣的标志,别人“还

不配”

2、别人打他要他说“人打畜生”,他就承认自己

是虫豸,但马上又觉得自己是天下第一个能自

轻自贱的人,像状元一样“天下第一”

3、赌赢的钱被抢实在没有办法,便在自己脸上

“连打两个嘴巴”,仿佛打的是自己,被打是别人。

精神胜利法是怎样的心理状态

退回内心

质朴愚昧 狡黠圆滑

率真任性 狭隘保守

自尊要强 自轻自贱

狭隘保守 又 盲目趋时

憎恶权势 趋炎附势

无赖霸道 懦弱愚昧

敏感禁忌 麻木健忘

不满现状 安于现状

泯灭意志

这种化解尖锐冲突的方式即“精神胜利法”。

所谓的优胜,只是内心的优胜,却是实际上的失败和屈辱

——这是一个变态的灵魂

双重人格

造成这种精神胜利法的社会原因是什么?你能简单概括阿Q这一人物的性格特征吗?

阿Q的精神胜利法是他长期受封建阶级的剥削、压迫,被剥夺了人生正常权力的结果,也是封建统治阶级在外族侵略特别是近百年帝国主义入侵中产生的失败主义的思想影响结果。他生活在被侮辱被损害的环境中,心犹未甘又无力反抗,只好以妥协求生存,以自欺欺人的思想方法达到精神上的自我满足。

阿Q是一个落后的不觉悟的农民,他愚昧、贫穷。精神胜利法是他性格的主要特征

鲁迅对阿Q是怎样的态度?

。当辛亥革命的消息传来时虽一时反对,但低下的社会地位使他本能地倾向革命。他对革命的理解是错误而可笑的,行动是迟钝而软弱的,最后在假洋鬼子的棒喝下革命美梦彻底破灭。鲁迅先生对阿Q的态度是:“哀其不幸,怒其不争。”

你如何理解鲁迅说写阿Q是“要画出这样沉默的国民的魂灵来”,“是想暴露国民的弱点的”这些话?

阿Q被誉为具有世界意义的典型形象,鲁迅在(我怎样做起小说来)中说:“我的取材,多采自病态社会的不幸的人中间,意在揭出痛苦,引起疗救的注意。”造成阿Q性格有其社会原因,那么有阿Q性格的就不只是阿Q了,所以,鲁迅所要疗救的对象也有其广泛的社会意义了。鲁迅热爱祖国的心情我们要好好体会。

主题思想。

通过阿Q想革命又不觉悟、最后革命美梦彻底破灭过程的描写,反映了封建统治者所造成的国民的愚昧,深刻揭露封建势力凶残狡猾的反动本质,批判辛亥革命的不彻底性。

作者塑造人物形象时,用了哪些手法?

讨论。明确:①心理描写,②对比手法,③言行神态的白描④讽刺手法。如写赵太爷对举人箱子的处理;怯怯的叫“老Q”。赵秀才到静修庵“革命”顺手牵羊拿了宣德炉;盘辫子的描写;买“柿油党的顶子”等。假洋鬼子白着眼吹牛。阿Q表现精神胜利法的地方。⑤词语选择准确生动.

分析人物形象。 毛泽东同志在(论十大关系)中说:“鲁迅在这篇小说里面,主要是写一个落后的不觉悟的农民。”鲁迅先生塑造的阿Q是一个具有时代特征、阶级特征、性格特征的典型化的人物形象。 在分析阿Q这一形象时应突出两点:一是应抓住他革命的全程,二是应把他的主要特征——精神胜利法突出来。 封建统治阶级的道德观念,使阿Q误解革命;屈辱的地位和悲惨的处境不能不使阿Q本能地倾向革命,作者描绘阿Q的悲惨处境,显然是为了提醒:中国的任何革命必须注意解决亿万贫苦农民的问题;鲁迅写阿Q倾向革命的本能,是提醒革命者:广大农民是有革命要求的,决不应视而不见这支力量。上述两点,无疑表现了鲁迅对辛亥革命的看法。 阿Q要革命是好的,但他心目中的革命便是“我要什么便是什么,我喜欢谁便是谁”,这表明阿Q并未真正觉悟。辛亥革命之风吹醒的阿Q朦胧的革命意识,很快被假洋鬼子打了回去,直至使他成为了无辜的牺牲品。遗憾的是,阿Q也有不准小D革命的想法,由此可见,阿Q是旧民主主义革命时期的一个落后而不觉悟的农民典型。 精神胜利法是阿Q性格的主要特征,这也是阿Q落后不觉悟的重要原因。阿Q不满别人的压迫,想反抗又不得力,便用精神上的胜利掩盖实质上的失败。这种“东西”产生的原因主要有两个:一是鸦片战争后统治阶级失败主义的毒害,二是被压迫被剥削的农民阶级安于现状和宿命论思想的影响。 其他人物形象,如假洋鬼子,也应作简明分析。

课文第四段,直接的心理描写,在本文起到了什么作用?

反映了阿q的落后也便是对革命的不理解,或对革命的盲从性,或“愚昧”、“麻木”之类。

分析:所谓直接的心理描写,就是作者直接出面描述并剖析人物的心理。

本文的写作目的是借助阿Q的形象来批判辛亥革命严重脱离群众的弱点。

那么反映在主人公身上的,当辛亥革命的消息传到未庄后,课文对阿Q的一段心理描写就体现了这一问题。文中说:“他有一种不知从哪里来的意见,以为革命党便是造反,造反便是与他为难,所以一向是‘深恶而痛绝之’的。殊不料这却使百里闻名的举人老爷有这样怕,于是他未免有些‘神往’了,况且未庄的一群鸟男女的慌张的神情,也使阿Q更快意。”这里边道出了阿Q“神往”革命的原因有两条:一是举人老爷害怕,二是未庄的一群鸟男女慌张。从而可见阿Q对革命是如何的不理解,这也恰是辛亥革命脱离群众的后果。再如“他近来很容易闹脾气了……而阿Q总觉得自己太失意;既然革了命,不应该只是这样的”一段描写也说明了以上观点。

有些心理描写是通过人物的独白、回忆等形式直接吐露或表现出来的。我们在分析人物形象时就应该而且必须抓住这些片断,分析人物在想什么,为什么想,从而揭示了人物性格。

课文的最后一段就是以这种形式来描写阿Q心理的。 “他躺了好一会,————满门抄斩,——嚓!嚓!’” 这段回忆和独白写出了阿Q遭到打击后的心理活动。他回忆的是刚才所见赵家遭抢的情景,他独白的确是对假洋鬼子的恨怨之情。这使我们不能不想到他先前“投降革命党”时的神气活现,“造反”时的趾高气扬。当然,他后来得出的“造反是杀头的罪名”,这一公式含有对假洋鬼子的仇恨,但也明确告诉我们,他对革命的认识程度也不过就停留在这个水平上——打掠财物,满足私利。表达了他不满、痛恨、诅咒的心情。这段回忆和独白,也再一次体现了他的“精神胜利法”。

作品形象地展现了阿Q对革命由神往到幻灭的过程,其意义表现在如下三个层面:

一、表现阿Q式农民的落后和不觉悟。这种落后和不觉悟主要反映在他对革命的错误认识上。阿Q对革命的理解是错误的,归结起来就是“我要什么就是什么,我喜欢谁就是谁”。阿Q的革命目的只是快意于个人恩仇、夺取一些地主家的浮财、弄个女人这三件事。他分不清革命的阵线和对象,头脑中一片混沌。他采取的革命方式无非是呐喊几声造反,去尼姑庵砸龙牌,把辫子盘到顶上而已。阿Q之所以如此落后和不觉悟,一方面固然是由于他长期受封建思想的毒害,但另一方面,也说明了革命党人远离他们。

作品形象地展现了阿Q对革命由神往到幻灭的过程,其意义表现在如下三个层面:

二、表明了辛亥革命的不彻底性。辛亥革命没有改变农民原来的社会地位,更没有改变农民的精神面貌,他们依然在深重的封建枷锁下生活。

三、揭示了辛亥革命失败的重要原因,深刻地揭示了辛亥革命的经验教训,那就是资产阶级领导不了革命,中国革命的最终成功,必须教育和发动农民。鲁迅先生在小说中向世人提出了一个巨大的历史性的问号:中国革命该向何处去 这是作家展现阿Q对革命态度变化过程的更深层面上的意义。

不准革命

不

准

革

命

阿Q将辫子盘在头顶上,在街上看见小D……

小D也将辫子盘在头顶上了,而且

也居然用一枝竹筷。阿Q万料不到他也

敢这样做,自己也决不准他这样做!小

D是什么东西呢?他很想即刻揪住他,

拗断他的竹筷,放下他的辫子,并且批

他几个嘴巴,聊且惩罚他忘了生辰八字,

也敢来做革命党的罪。但他终于饶放了,

单是怒目而视的吐一口唾沫道“呸!”

重温鲁迅

整体感知

深入探究

课堂小结

精神胜利法

即对于事实上的屈辱和失败,用一种自譬自解的方法,在想象中取得精神上的满足和胜利。

整个国民劣根性之集大成