生态系统中的能量流动和物质循环(学案)

文档属性

| 名称 | 生态系统中的能量流动和物质循环(学案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 248.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2013-12-21 10:04:22 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

《生态系统中的能量流动和物质循环》学案

八年级 生物学科 主备人:宋少华

班级 姓名

教师寄语:今天的付出,一定能在明天得到回报,有了信心、决心、恒心,通过自己脚踏实地的奋斗,你心中的理想就一定能够实现!

学习目标:

1、 使学生初步认识生态系统的能量流动、物质循环对生物界的重要性

2、 了解生态系统的能量流动与物质循环的特点

3、 理解掌握能量流动和物质循环过程,以及它们在生态系统中的重要意义

重点难点:

1、生态系统的能量流动的过程和特点

2、碳循环过程

3、生态系统的能量流动与物质循环的关系

方法指导:通过阅读、分析、思考,独立完成。

学习过程:

思维导航

生命活动离不开能量的供给,而能量又来自于太阳。那么,地球上的各类生物是如何获得生命活动所需要的能量的呢?我们人类能够直接利用太阳的能量吗?显然是不行的。

大气中的氧气和二氧化碳的含量总是保持在一定的水平,千万年来变化不大,为什么会这样呢?绿色植物不停地通过光合作用,在消耗二氧化碳,释放氧气,为什么二氧化碳没有减少,氧气也没有增加呢?

实际上,在生态系统中伴随着能量流动和物质循环。在我们每天摄入各种食物的同时,能量就流进我们的体内。自然界中的物质都是在反复循环的。

这到底是怎样的一个过程呢?就让我们一起来学习生态系统中的能量流动和物质循环。

自学感悟

1.作为生产者的_ _______位于食物链的起点,共同构成______营养级;以绿色植物为食的__ ____动物共同构成第二营养级;以草食动物为食的_ ______动物共同构成第三营养级,其他以此类推。

2.生态系统中能量流动的起点主要是_ ____。

3.植物固定的太阳能除了被植物_ _____作用消耗外,还用于植物体自身的_ ____、_ _____和_ ____等生命活动。

4.能量流动一般是_ _____的,且是_ _______的。

1.生态系统中的能量流动伴随着_ _______而进行.

2绿色植物通过_ ____作用,利用__ ___,合成含碳的有机物,使大气中的_______进入生物体内,植物和动物通过_ _____作用消耗有机物产生二氧化碳,其遗体被__ __分解并释放出二氧化碳,有些动,植物的遗体在地层中形成了石油或煤,在经过_ __产生二氧化碳,这些二氧化碳最终也释放到大气中,重新参与___ __循环.

自我检测

1、在一个生态系统中存在着一条食物链“青草→昆虫→蛙→蛇”,请说出该食物链中流入哪一种生物的能量最少( )

A.青草 B.昆虫 C.蛙 D.蛇

2、根据生物学原理,要是能量在流动中损耗最少,应采取的食物结构是( )

A.以淡水养殖的鱼类为主 B.以家畜肉类为主

C.以谷类和植物为主 D.以禽类的肉和蛋为主

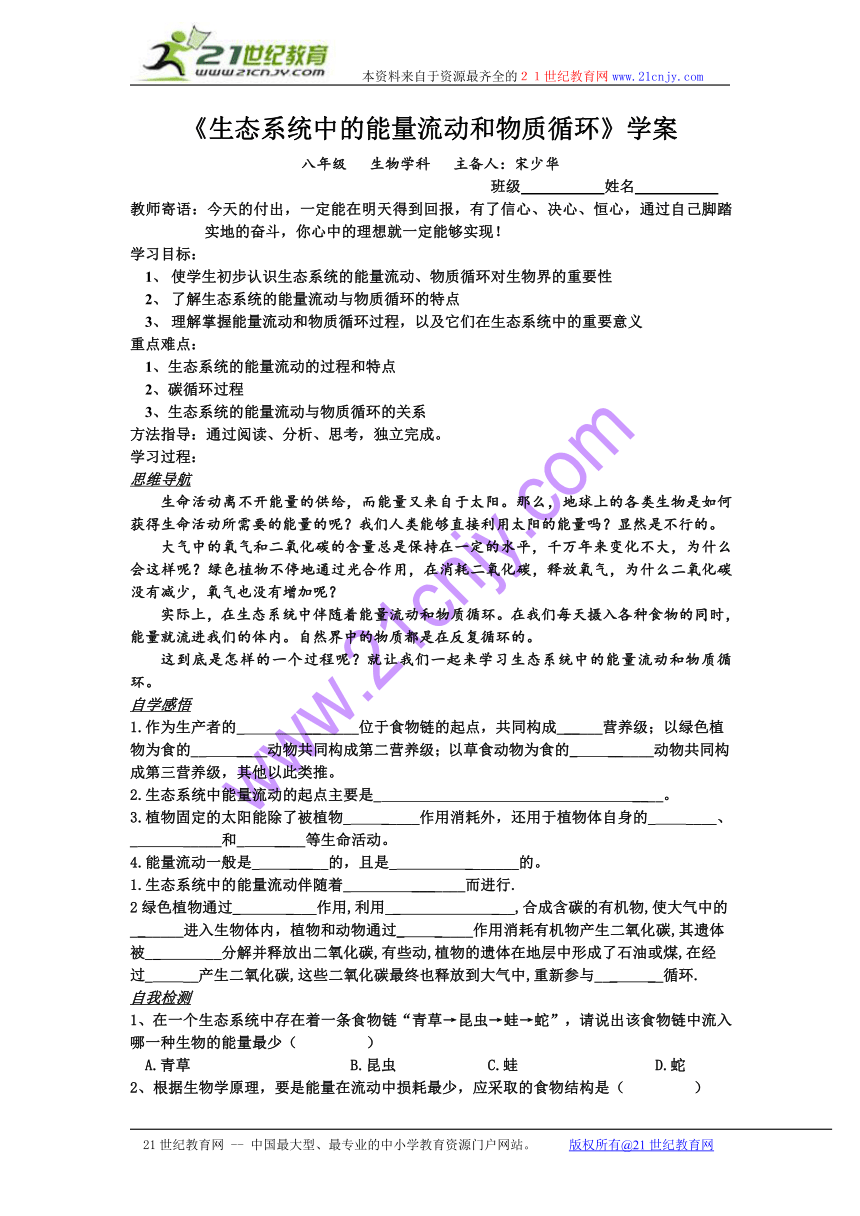

3、某河流生态系统的营养结构共有4个营养级,分别用a、b、c、d表示。一年内输入这4个营养级的能量数值如下表:

该生态系统中初级消费者所属营养级是 ( )

A.a B.b C.c D.d

4、虎、豹等大型食肉动物,种类和数量均比其他动物少得多,造成这种现象的原因是( )

A.繁殖能力低 B.栖息场所有限

C.被大量捕杀 D.在食物链中所处营养级较高

5.从物质循环的角度看,人体内的碳究其根源来自( )

A.食物中的碳 B.大气中的二氧化碳

C.燃料中的碳 D.非生物环境中的碳

6.生态系统的碳循环与各种生物的哪些活动有关?( )

①光合作用 ②呼吸作用 ③蒸腾作用 ④细菌、真菌的分解作用

A.①② B.①②③ C.①②④ D.①④

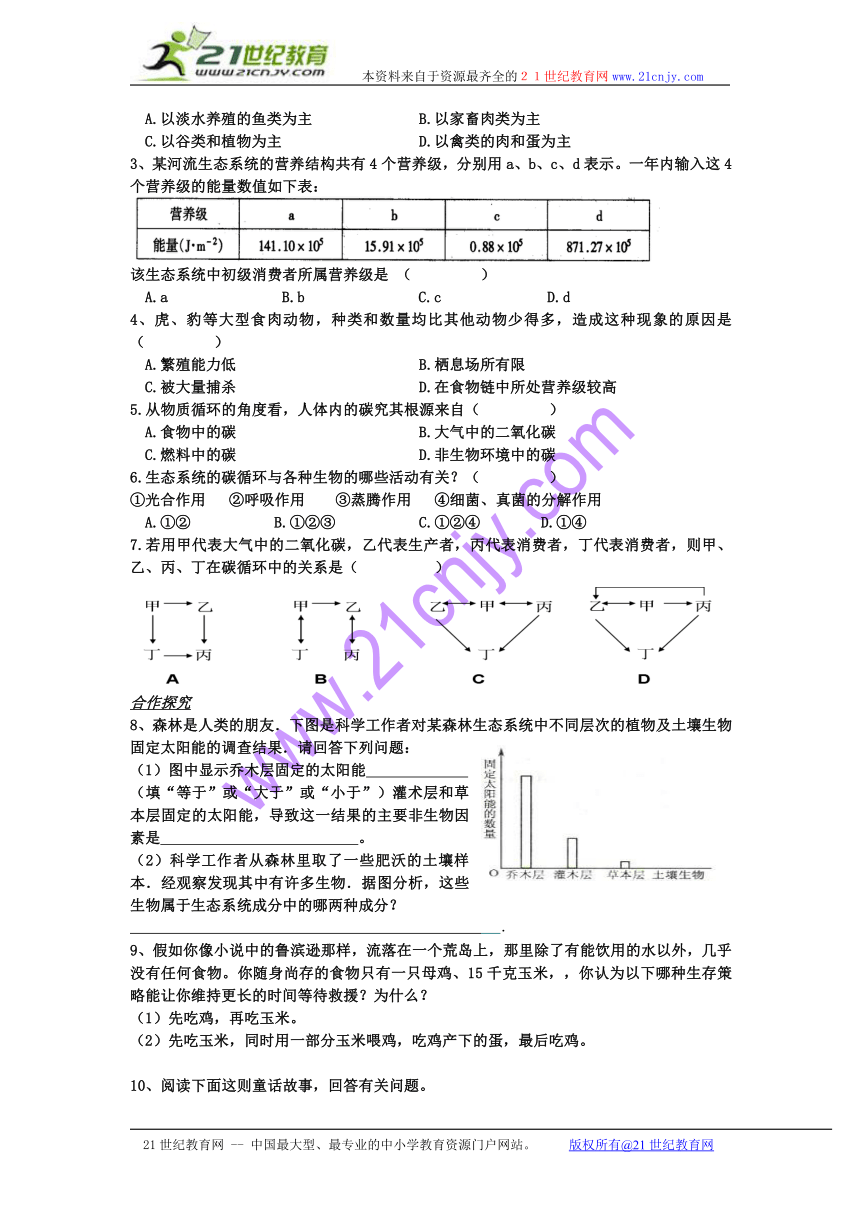

7.若用甲代表大气中的二氧化碳,乙代表生产者,丙代表消费者,丁代表消费者,则甲、乙、丙、丁在碳循环中的关系是( )

合作探究

8、森林是人类的朋友.下图是科学工作者对某森林生态系统中不同层次的植物及土壤生物固定太阳能的调查结果.请回答下列问题:

(1)图中显示乔木层固定的太阳能

(填“等于”或“大于”或“小于”)灌术层和草本层固定的太阳能,导致这一结果的主要非生物因素是 。

(2)科学工作者从森林里取了一些肥沃的土壤样本.经观察发现其中有许多生物.据图分析,这些生物属于生态系统成分中的哪两种成分?

.

9、假如你像小说中的鲁滨逊那样,流落在一个荒岛上,那里除了有能饮用的水以外,几乎没有任何食物。你随身尚存的食物只有一只母鸡、15千克玉米,,你认为以下哪种生存策略能让你维持更长的时间等待救援?为什么?

(1)先吃鸡,再吃玉米。

(2)先吃玉米,同时用一部分玉米喂鸡,吃鸡产下的蛋,最后吃鸡。

10、阅读下面这则童话故事,回答有关问题。

森林“警长”组织动物开会。一年前,作为森林之王的老虎死了,大家为了表示对老虎的崇敬,把它埋在了鲜为人知的地方,并派了守卫,不准其他任何动物出入墓地。奇怪的是,一年以后,“警长”发现埋葬老虎的地方除了剩下一堆白骨以外,遗体不见了。于是找来动物开会,并表示一定要查明,究竟是谁偷走了老虎的遗体?

(1)请帮助分析,是谁偷走了老虎的遗体 老虎的遗体被分解成了什么物质?

(2)在自然条件下的动植物遗体,时间长了都会消失,这对自然界有什么意义

展示提升

1、能够把生物体内的有机物分解成二氧化碳并释放到无机环境中的生物是( )

A.分解者 B.消费者 C.生产者 D.以上都是

2、右图是生物圈中碳循环的示意图,下列分析不符合图中表示的信息的是( )

A.图中③表示的生理过程是呼吸作用

B.图中甲代表的生物是腐生细菌和真菌等

C.图中乙、丙、丁三者组成的食物链是:乙→丙→丁

D.能量沿着食物链流动,在丁这一级生物体内积累最多

3、在生态系统中的炭一——氧循环中,能使二氧化碳进入生物中,又能将其释放到大气中的生物是( )

A.分解者 B.植食动物 C.绿色植物 D.肉食动物

4、右图是生态系统碳循环图解,甲、乙、丙分别代表不同的生物类群,下列说法正确的是( )

A.甲是生产者,乙是消费者,丙是分解者

B.甲是生产者,乙是分解者,丙是消费者

C.甲是分解者,乙是消费者,丙是生产者

D.甲是分解者,乙是生产者,丙是消费者

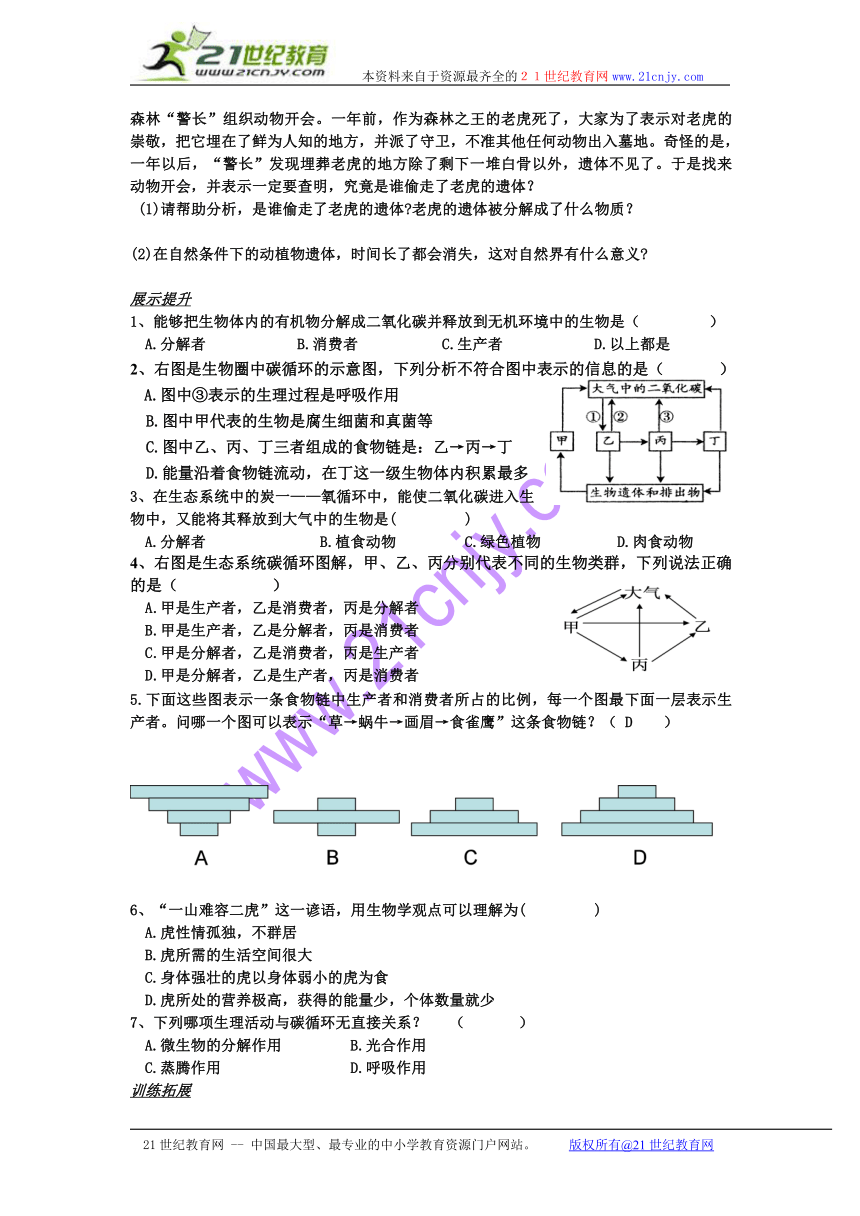

5.下面这些图表示一条食物链中生产者和消费者所占的比例,每一个图最下面一层表示生产者。问哪一个图可以表示“草→蜗牛→画眉→食雀鹰”这条食物链?( D )

6、“一山难容二虎”这一谚语,用生物学观点可以理解为( )

A.虎性情孤独,不群居

B.虎所需的生活空间很大

C.身体强壮的虎以身体弱小的虎为食

D.虎所处的营养极高,获得的能量少,个体数量就少

7、下列哪项生理活动与碳循环无直接关系? ( )

A.微生物的分解作用 B.光合作用

C.蒸腾作用 D.呼吸作用

训练拓展

8、右图是某生态系统中的食物网简图,图中A-F分别表示不同种类的生物。请据图回答:

(1)此生态系统中的A属于__ __(成分)。

(2)图中共有___ _______条食物链。请补充完整任意一条食物链:A→_ _ (用字母和箭头表示)→F。

(3)在生态系统中,能量流动是从A通过__ ________作用利用太阳能开始的。含能量最多的生物是A,含能量最少的生物是____ ________。

(4)由于长时间干旱,假设该生态系统中的A全都枯死,则_______的生存最先受到影响。

9、下图表示生态系统中物质循环的全过程,请据图回答下列问题:

(1)碳在无机环境与各种生物之间以

的形式进行循环。

(2)图中的①是指

(填生理过程),完成过程①的生物是 。

(3)图中缺少的一个箭头是从

到 。

(4)近些年全球气候呈现变暖的趋势,这与图中 (填序号)过程加强有关。

(5)低碳生活意味着低成本、低消耗的生活方式,是值得提倡的。从低碳生活的角度看,我们应该多吃 食物。

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

10、下图为某生态系统碳循环示意图,图中ABCD分别代表生态系统的成分,①——⑦代表碳元素的传递过程,请据图回答:

(1)图中B是指 。D是指 。

(2)碳元素在无机环境与生物之间以

的形式进行循环;碳元素通过 由生物进入无机环境。

(3)伴随着物质循环,能量沿食物链传递的特点是 。

11、右图表示生态系统中各成分之间的关系,请据图回答:

(1)右图中,植物是生态系统中的

者,动物是生态系统中的 者,

动物与植物通过 关系形成食物链。

(2)该生态系统的非生物部分有阳光、 (任写一项)等。

(3)通过食物链和食物网,生态系统进行着 和能量流动,目能量传递具有单向性和逐级 的特点。平衡状态下,该生态系统中数量最少的生物是 。该生态系统的能量最终来源于 。

(4)植物和动物死亡后,尸体不会堆积如山,是因为细菌、真菌等分解者能将尸体中的

分解为无机物供植物再利用。

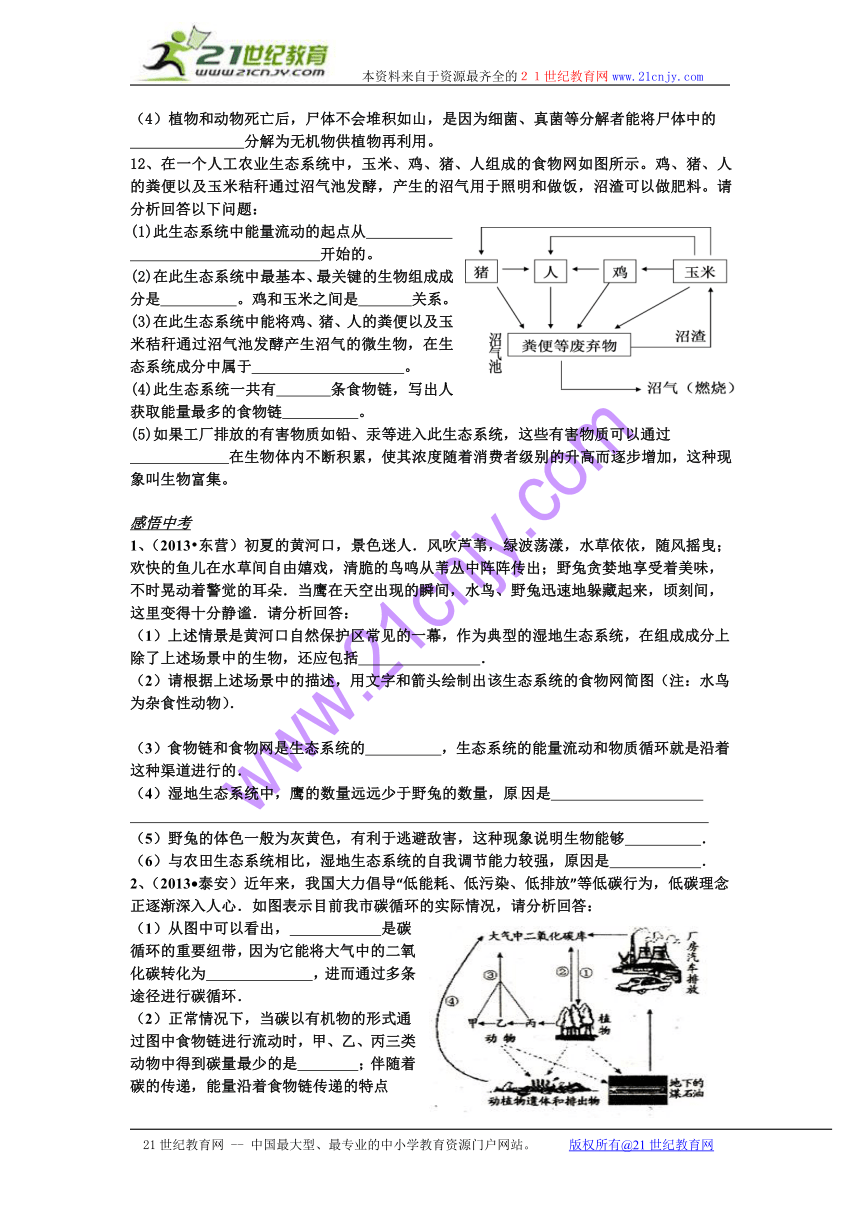

12、在一个人工农业生态系统中,玉米、鸡、猪、人组成的食物网如图所示。鸡、猪、人的粪便以及玉米秸秆通过沼气池发酵,产生的沼气用于照明和做饭,沼渣可以做肥料。请分析回答以下问题:21世纪教育网

(1)此生态系统中能量流动的起点从

开始的。

(2)在此生态系统中最基本、最关键的生物组成成分是 。鸡和玉米之间是 关系。

(3)在此生态系统中能将鸡、猪、人的粪便以及玉米秸秆通过沼气池发酵产生沼气的微生物,在生态系统成分中属于 。

(4)此生态系统一共有 条食物链,写出人获取能量最多的食物链 。

(5)如果工厂排放的有害物质如铅、汞等进入此生态系统,这些有害物质可以通过

在生物体内不断积累,使其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集。

感悟中考

1、(2013 东营)初夏的黄河口,景色迷人.风吹芦苇,绿波荡漾,水草依依,随风摇曳;欢快的鱼儿在水草间自由嬉戏,清脆的鸟鸣从苇丛中阵阵传出;野兔贪婪地享受着美味,不时晃动着警觉的耳朵.当鹰在天空出现的瞬间,水鸟、野兔迅速地躲藏起来,顷刻间,这里变得十分静谧.请分析回答:

(1)上述情景是黄河口自然保护区常见的一幕,作为典型的湿地生态系统,在组成成分上除了上述场景中的生物,还应包括 .

(2)请根据上述场景中的描述,用文字和箭头绘制出该生态系统的食物网简图(注:水鸟为杂食性动物).

(3)食物链和食物网是生态系统的 ,生态系统的能量流动和物质循环就是沿着这种渠道进行的.

(4)湿地生态系统中,鹰的数量远远少于野兔的数量,原因是

(5)野兔的体色一般为灰黄色,有利于逃避敌害,这种现象说明生物能够 .

(6)与农田生态系统相比,湿地生态系统的自我调节能力较强,原因是 .

2、(2013 泰安)近年来,我国大力倡导“低能耗、低污染、低排放”等低碳行为,低碳理念正逐渐深入人心.如图表示目前我市碳循环的实际情况,请分析回答:

(1)从图中可以看出, 是碳循环的重要纽带,因为它能将大气中的二氧化碳转化为 ,进而通过多条途径进行碳循环.

(2)正常情况下,当碳以有机物的形式通过图中食物链进行流动时,甲、乙、丙三类动物中得到碳量最少的是 ;伴随着碳的传递,能量沿着食物链传递的特点是 .

(3)动植物遗体和排出物中含有的碳可通过④所示途径继续参与碳循环,主要是由于

的作用.

(4)如果过度利用煤、石油等燃料,就会大大增加生物圈中 的排放量,进而加剧温室效应.

《生态系统中的能量流动和物质循环》学案

八年级 生物学科 主备人:宋少华

班级 姓名

教师寄语:今天的付出,一定能在明天得到回报,有了信心、决心、恒心,通过自己脚踏实地的奋斗,你心中的理想就一定能够实现!

学习目标:

4、 使学生初步认识生态系统的能量流动、物质循环对生物界的重要性

5、 了解生态系统的能量流动与物质循环的特点

6、 理解掌握能量流动和物质循环过程,以及它们在生态系统中的重要意义

重点难点:

1、生态系统的能量流动的过程和特点

2、碳循环过程

3、生态系统的能量流动与物质循环的关系

方法指导:通过阅读、分析、思考,独立完成。

学习过程:

思维导航

生命活动离不开能量的供给,而能量又来自于太阳。那么,地球上的各类生物是如何获得生命活动所需要的能量的呢?我们人类能够直接利用太阳的能量吗?显然是不行的。

大气中的氧气和二氧化碳的含量总是保持在一定的水平,千万年来变化不大,为什么会这样呢?绿色植物不停地通过光合作用,在消耗二氧化碳,释放氧气,为什么二氧化碳没有减少,氧气也没有增加呢?

实际上,在生态系统中伴随着能量流动和物质循环。在我们每天摄入各种食物的同时,能量就流进我们的体内。自然界中的物质都是在反复循环的。

这到底是怎样的一个过程呢?就让我们一起来学习生态系统中的能量流动和物质循环。

自学感悟

1.作为生产者的_绿色植物_______位于食物链的起点,共同构成_一_____营养级;以绿色植物为食的__草食____动物共同构成第二营养级;以草食动物为食的_肉食______动物共同构成第三营养级,其他以此类推。

2.生态系统中能量流动的起点主要是_生产者通过光合作用所固定的太阳能____。

3.植物固定的太阳能除了被植物_呼吸_____作用消耗外,还用于植物体自身的_生长____、_生殖_____和_发育____等生命活动。

4.能量流动一般是_单向_____的,且是_逐级减少_______的。

1.生态系统中的能量流动伴随着_物质循环_______而进行.

2绿色植物通过_光合____作用,利用__二氧化碳和水___,合成含碳的有机物,使大气中的_碳______进入生物体内,植物和动物通过_呼吸_____作用消耗有机物产生二氧化碳,其遗体被__微生物___分解并释放出二氧化碳,有些动,植物的遗体在地层中形成了石油或煤,在经过_燃烧__产生二氧化碳,这些二氧化碳最终也释放到大气中,重新参与___碳__循环.

自我检测

1、在一个生态系统中存在着一条食物链“青草→昆虫→蛙→蛇”,请说出该食物链中流入哪一种生物的能量最少( D )

A.青草 B.昆虫 C.蛙 D.蛇

2、根据生物学原理,要是能量在流动中损耗最少,应采取的食物结构是( C )

A.以淡水养殖的鱼类为主 B.以家畜肉类为主

C.以谷类和植物为主 D.以禽类的肉和蛋为主

3、某河流生态系统的营养结构共有4个营养级,分别用a、b、c、d表示。一年内输入这4个营养级的能量数值如下表:

该生态系统中初级消费者所属营养级是 ( A )

A.a B.b C.c D.d

4、虎、豹等大型食肉动物,种类和数量均比其他动物少得多,造成这种现象的原因是( D )

A.繁殖能力低 B.栖息场所有限

C.被大量捕杀 D.在食物链中所处营养级较高

5.从物质循环的角度看,人体内的碳究其根源来自( B )

A.食物中的碳 B.大气中的二氧化碳

C.燃料中的碳 D.非生物环境中的碳

6.生态系统的碳循环与各种生物的哪些活动有关?( C )

①光合作用 ②呼吸作用 ③蒸腾作用 ④细菌、真菌的分解作用

A.①② B.①②③ C.①②④ D.①④

7.若用甲代表大气中的二氧化碳,乙代表生产者,丙代表消费者,丁代表消费者,则甲、乙、丙、丁在碳循环中的关系是( D )

合作探究

8、森林是人类的朋友.下图是科学工作者对某森林生态系统中不同层次的植物及土壤生物固定太阳能的调查结果.请回答下列问题:

(1)图中显示乔木层固定的太阳能 大于

(填“等于”或“大于”或“小于”)灌术层和草本层固定的太阳能,导致这一结果的主要非生物因素是 光 。

(2)科学工作者从森林里取了一些肥沃的土壤样本.经观察发现其中有许多生物.据图分析,这些生物属于生态系统成分中的哪两种成分?

消费者和分解者 .

9、假如你像小说中的鲁滨逊那样,流落在一个荒岛上,那里除了有能饮用的水以外,几乎没有任何食物。你随身尚存的食物只有一只母鸡、15千克玉米,,你认为以下哪种生存策略能让你维持更长的时间等待救援?为什么?

(1)先吃鸡,再吃玉米。

(2)先吃玉米,同时用一部分玉米喂鸡,吃鸡产下的蛋,最后吃鸡。

第(1)种生存策略能维持更长的时间等待救援,因为能量沿食物链传递逐级减少,所以先吃鸡,再吃玉米可获得较多的能量。

10、阅读下面这则童话故事,回答有关问题。

森林“警长”组织动物开会。一年前,作为森林之王的老虎死了,大家为了表示对老虎的崇敬,把它埋在了鲜为人知的地方,并派了守卫,不准其他任何动物出入墓地。奇怪的是,一年以后,“警长”发现埋葬老虎的地方除了剩下一堆白骨以外,遗体不见了。于是找来动物开会,并表示一定要查明,究竟是谁偷走了老虎的遗体?

(1)请帮助分析,是谁偷走了老虎的遗体 老虎的遗体被分解成了什么物质?

微生物(营腐生生活的细菌和真菌等);老虎的遗体被分解成了二氧化碳、水和无机盐等物质。

(2)在自然条件下的动植物遗体,时间长了都会消失,这对自然界有什么意义

有利于物质的循环利用。

展示提升

1、能够把生物体内的有机物分解成二氧化碳并释放到无机环境中的生物是( D )

A.分解者 B.消费者 C.生产者 D.以上都是

2、右图是生物圈中碳循环的示意图,下列分析不符合图中表示的信息的是( D )

A.图中③表示的生理过程是呼吸作用

B.图中甲代表的生物是腐生细菌和真菌等

C.图中乙、丙、丁三者组成的食物链是:乙→丙→丁

D.能量沿着食物链流动,在丁这一级生物体内积累最多

3、在生态系统中的炭一——氧循环中,能使二氧化碳进入生物中,又能将其释放到大气中的生物是( C )

A.分解者 B.植食动物 C.绿色植物 D.肉食动物

4、右图是生态系统碳循环图解,甲、乙、丙分别代表不同的生物类群,下列说法正确的是( B )

A.甲是生产者,乙是消费者,丙是分解者

B.甲是生产者,乙是分解者,丙是消费者

C.甲是分解者,乙是消费者,丙是生产者

D.甲是分解者,乙是生产者,丙是消费者

5.下面这些图表示一条食物链中生产者和消费者所占的比例,每一个图最下面一层表示生产者。问哪一个图可以表示“草→蜗牛→画眉→食雀鹰”这条食物链?( D )

6、“一山难容二虎”这一谚语,用生物学观点可以理解为( D )

A.虎性情孤独,不群居

B.虎所需的生活空间很大

C.身体强壮的虎以身体弱小的虎为食

D.虎所处的营养极高,获得的能量少,个体数量就少

7、下列哪项生理活动与碳循环无直接关系? ( C )

A.微生物的分解作用 B.光合作用

C.蒸腾作用 D.呼吸作用

训练拓展

8、右图是某生态系统中的食物网简图,图中A-F分别表示不同种类的生物。请据图回答:

(1)此生态系统中的A属于__生产者__(成分)。

(2)图中共有___2_______条食物链。请补充完整任意一条食物链:A→_ B→C→E(或B→D→E )_ (用字母和箭头表示)→F。

(3)在生态系统中,能量流动是从A通过__光合________作用利用太阳能开始的。含能量最多的生物是A,含能量最少的生物是____ F ________。

(4)由于长时间干旱,假设该生态系统中的A全都枯死,则_____ B ______的生存最先受到影响。

9、下图表示生态系统中物质循环的全过程,请据图回答下列问题:

(1)碳在无机环境与各种生物之间以

二氧化碳(CO2) 的形式进行循环。

(2)图中的①是指 分解作用(或呼吸作用) (填生理过程),完成过程①的生物是 细菌、真菌等(或分解者) 。

(3)图中缺少的一个箭头是从 乙 到 二氧化碳(CO2) 。

(4)近些年全球气候呈现变暖的趋势,这与图中 ④ (填序号)过程加强有关。

(5)低碳生活意味着低成本、低消耗的生活方式,是值得提倡的。从低碳生活的角度看,我们应该多吃 B 食物。

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

10、下图为某生态系统碳循环示意图,图中ABCD分别代表生态系统的成分,①——⑦代表碳元素的传递过程,请据图回答:

(1)图中B是指 生产者 。D是指 分解者 。

(2)碳元素在无机环境与生物之间以 二氧化碳

的形式进行循环;碳元素通过 呼吸作用 由生物进入无机环境。

(3)伴随着物质循环,能量沿食物链传递的特点是

单向流动,逐级递减 。

11、右图表示生态系统中各成分之间的关系,请据图回答:

(1)右图中,植物是生态系统中的 生产

者,动物是生态系统中的 消费 者,

动物与植物通过 吃与被吃(捕食与被捕食)关系形成食物链。

(2)该生态系统的非生物部分有阳光、 (任写一项)等。

空气、水、土壤、温度、湿度……

(3)通过食物链和食物网,生态系统进行着 物质循环 和能量流动,目能量传递具有单向性和逐级 递减 的特点。平衡状态下,该生态系统中数量最少的生物是 动物(牛) 。该生态系统的能量最终来源于 光 。

(4)植物和动物死亡后,尸体不会堆积如山,是因为细菌、真菌等分解者能将尸体中的

有机物 分解为无机物供植物再利用。

12、在一个人工农业生态系统中,玉米、鸡、猪、人组成的食物网如图所示。鸡、猪、人的粪便以及玉米秸秆通过沼气池发酵,产生的沼气用于照明和做饭,沼渣可以做肥料。请分析回答以下问题:21世纪教育网

(1)此生态系统中能量流动的起点从 生产者通过光合作用固定太阳能 开始的。

(2)在此生态系统中最基本、最关键的生物组成成分是 生产者 。鸡和玉米之间是 捕食 关系。

(3)在此生态系统中能将鸡、猪、人的粪便以及玉米秸秆通过沼气池发酵产生沼气的微生物,在生态系统成分中属于 分解者 。

(4)此生态系统一共有 3 条食物链,写出人获取能量最多的食物链玉米 → 人 。

(5)如果工厂排放的有害物质如铅、汞等进入此生态系统,这些有害物质可以通过

食物链 在生物体内不断积累,使其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集。

感悟中考

1、(2013 东营)初夏的黄河口,景色迷人.风吹芦苇,绿波荡漾,水草依依,随风摇曳;欢快的鱼儿在水草间自由嬉戏,清脆的鸟鸣从苇丛中阵阵传出;野兔贪婪地享受着美味,不时晃动着警觉的耳朵.当鹰在天空出现的瞬间,水鸟、野兔迅速地躲藏起来,顷刻间,这里变得十分静谧.请分析回答:

(1)上述情景是黄河口自然保护区常见的一幕,作为典型的湿地生态系统,在组成成分上除了上述场景中的生物,还应包括 非生物成分和分解者 .

(2)请根据上述场景中的描述,用文字和箭头绘制出该生态系统的食物网简图(注:水鸟为杂食性动物).

(3)食物链和食物网是生态系统的 营养结构 ,生态系统的能量流动和物质循环就是沿着这种渠道进行的.

(4)湿地生态系统中,鹰的数量远远少于野兔的数量,原因是 能量在沿食物链传递过程中是逐级递减的,营养级越高,能量程中消耗越多.鹰处在食物链的顶端,因而鹰的数量远远低于野兔的数量

(5)野兔的体色一般为灰黄色,有利于逃避敌害,这种现象说明生物能够 适应环境 .

(6)与农田生态系统相比,湿地生态系统的自我调节能力较强,原因是 生物种类多,营养结构复杂 .

2、(2013 泰安)近年来,我国大力倡导“低能耗、低污染、低排放”等低碳行为,低碳理念正逐渐深入人心.如图表示目前我市碳循环的实际情况,请分析回答:

(1)从图中可以看出, 绿色植物 是碳循环的重要纽带,因为它能将大气中的二氧化碳转化为 有机物和氧气 ,进而通过多条途径进行碳循环.

(2)正常情况下,当碳以有机物的形式通过图中食物链进行流动时,甲、乙、丙三类动物中得到碳量最少的是 甲 ;伴随着碳的传递,能量沿着食物链传递的特点是 单向流动,逐级递减的 .

(3)动植物遗体和排出物中含有的碳可通过④所示途径继续参与碳循环,主要是由于 细菌、真菌 的作用.

(4)如果过度利用煤、石油等燃料,就会大大增加生物圈中 二氧化碳 的排放量,进而加剧温室效应.

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

《生态系统中的能量流动和物质循环》学案

八年级 生物学科 主备人:宋少华

班级 姓名

教师寄语:今天的付出,一定能在明天得到回报,有了信心、决心、恒心,通过自己脚踏实地的奋斗,你心中的理想就一定能够实现!

学习目标:

1、 使学生初步认识生态系统的能量流动、物质循环对生物界的重要性

2、 了解生态系统的能量流动与物质循环的特点

3、 理解掌握能量流动和物质循环过程,以及它们在生态系统中的重要意义

重点难点:

1、生态系统的能量流动的过程和特点

2、碳循环过程

3、生态系统的能量流动与物质循环的关系

方法指导:通过阅读、分析、思考,独立完成。

学习过程:

思维导航

生命活动离不开能量的供给,而能量又来自于太阳。那么,地球上的各类生物是如何获得生命活动所需要的能量的呢?我们人类能够直接利用太阳的能量吗?显然是不行的。

大气中的氧气和二氧化碳的含量总是保持在一定的水平,千万年来变化不大,为什么会这样呢?绿色植物不停地通过光合作用,在消耗二氧化碳,释放氧气,为什么二氧化碳没有减少,氧气也没有增加呢?

实际上,在生态系统中伴随着能量流动和物质循环。在我们每天摄入各种食物的同时,能量就流进我们的体内。自然界中的物质都是在反复循环的。

这到底是怎样的一个过程呢?就让我们一起来学习生态系统中的能量流动和物质循环。

自学感悟

1.作为生产者的_ _______位于食物链的起点,共同构成______营养级;以绿色植物为食的__ ____动物共同构成第二营养级;以草食动物为食的_ ______动物共同构成第三营养级,其他以此类推。

2.生态系统中能量流动的起点主要是_ ____。

3.植物固定的太阳能除了被植物_ _____作用消耗外,还用于植物体自身的_ ____、_ _____和_ ____等生命活动。

4.能量流动一般是_ _____的,且是_ _______的。

1.生态系统中的能量流动伴随着_ _______而进行.

2绿色植物通过_ ____作用,利用__ ___,合成含碳的有机物,使大气中的_______进入生物体内,植物和动物通过_ _____作用消耗有机物产生二氧化碳,其遗体被__ __分解并释放出二氧化碳,有些动,植物的遗体在地层中形成了石油或煤,在经过_ __产生二氧化碳,这些二氧化碳最终也释放到大气中,重新参与___ __循环.

自我检测

1、在一个生态系统中存在着一条食物链“青草→昆虫→蛙→蛇”,请说出该食物链中流入哪一种生物的能量最少( )

A.青草 B.昆虫 C.蛙 D.蛇

2、根据生物学原理,要是能量在流动中损耗最少,应采取的食物结构是( )

A.以淡水养殖的鱼类为主 B.以家畜肉类为主

C.以谷类和植物为主 D.以禽类的肉和蛋为主

3、某河流生态系统的营养结构共有4个营养级,分别用a、b、c、d表示。一年内输入这4个营养级的能量数值如下表:

该生态系统中初级消费者所属营养级是 ( )

A.a B.b C.c D.d

4、虎、豹等大型食肉动物,种类和数量均比其他动物少得多,造成这种现象的原因是( )

A.繁殖能力低 B.栖息场所有限

C.被大量捕杀 D.在食物链中所处营养级较高

5.从物质循环的角度看,人体内的碳究其根源来自( )

A.食物中的碳 B.大气中的二氧化碳

C.燃料中的碳 D.非生物环境中的碳

6.生态系统的碳循环与各种生物的哪些活动有关?( )

①光合作用 ②呼吸作用 ③蒸腾作用 ④细菌、真菌的分解作用

A.①② B.①②③ C.①②④ D.①④

7.若用甲代表大气中的二氧化碳,乙代表生产者,丙代表消费者,丁代表消费者,则甲、乙、丙、丁在碳循环中的关系是( )

合作探究

8、森林是人类的朋友.下图是科学工作者对某森林生态系统中不同层次的植物及土壤生物固定太阳能的调查结果.请回答下列问题:

(1)图中显示乔木层固定的太阳能

(填“等于”或“大于”或“小于”)灌术层和草本层固定的太阳能,导致这一结果的主要非生物因素是 。

(2)科学工作者从森林里取了一些肥沃的土壤样本.经观察发现其中有许多生物.据图分析,这些生物属于生态系统成分中的哪两种成分?

.

9、假如你像小说中的鲁滨逊那样,流落在一个荒岛上,那里除了有能饮用的水以外,几乎没有任何食物。你随身尚存的食物只有一只母鸡、15千克玉米,,你认为以下哪种生存策略能让你维持更长的时间等待救援?为什么?

(1)先吃鸡,再吃玉米。

(2)先吃玉米,同时用一部分玉米喂鸡,吃鸡产下的蛋,最后吃鸡。

10、阅读下面这则童话故事,回答有关问题。

森林“警长”组织动物开会。一年前,作为森林之王的老虎死了,大家为了表示对老虎的崇敬,把它埋在了鲜为人知的地方,并派了守卫,不准其他任何动物出入墓地。奇怪的是,一年以后,“警长”发现埋葬老虎的地方除了剩下一堆白骨以外,遗体不见了。于是找来动物开会,并表示一定要查明,究竟是谁偷走了老虎的遗体?

(1)请帮助分析,是谁偷走了老虎的遗体 老虎的遗体被分解成了什么物质?

(2)在自然条件下的动植物遗体,时间长了都会消失,这对自然界有什么意义

展示提升

1、能够把生物体内的有机物分解成二氧化碳并释放到无机环境中的生物是( )

A.分解者 B.消费者 C.生产者 D.以上都是

2、右图是生物圈中碳循环的示意图,下列分析不符合图中表示的信息的是( )

A.图中③表示的生理过程是呼吸作用

B.图中甲代表的生物是腐生细菌和真菌等

C.图中乙、丙、丁三者组成的食物链是:乙→丙→丁

D.能量沿着食物链流动,在丁这一级生物体内积累最多

3、在生态系统中的炭一——氧循环中,能使二氧化碳进入生物中,又能将其释放到大气中的生物是( )

A.分解者 B.植食动物 C.绿色植物 D.肉食动物

4、右图是生态系统碳循环图解,甲、乙、丙分别代表不同的生物类群,下列说法正确的是( )

A.甲是生产者,乙是消费者,丙是分解者

B.甲是生产者,乙是分解者,丙是消费者

C.甲是分解者,乙是消费者,丙是生产者

D.甲是分解者,乙是生产者,丙是消费者

5.下面这些图表示一条食物链中生产者和消费者所占的比例,每一个图最下面一层表示生产者。问哪一个图可以表示“草→蜗牛→画眉→食雀鹰”这条食物链?( D )

6、“一山难容二虎”这一谚语,用生物学观点可以理解为( )

A.虎性情孤独,不群居

B.虎所需的生活空间很大

C.身体强壮的虎以身体弱小的虎为食

D.虎所处的营养极高,获得的能量少,个体数量就少

7、下列哪项生理活动与碳循环无直接关系? ( )

A.微生物的分解作用 B.光合作用

C.蒸腾作用 D.呼吸作用

训练拓展

8、右图是某生态系统中的食物网简图,图中A-F分别表示不同种类的生物。请据图回答:

(1)此生态系统中的A属于__ __(成分)。

(2)图中共有___ _______条食物链。请补充完整任意一条食物链:A→_ _ (用字母和箭头表示)→F。

(3)在生态系统中,能量流动是从A通过__ ________作用利用太阳能开始的。含能量最多的生物是A,含能量最少的生物是____ ________。

(4)由于长时间干旱,假设该生态系统中的A全都枯死,则_______的生存最先受到影响。

9、下图表示生态系统中物质循环的全过程,请据图回答下列问题:

(1)碳在无机环境与各种生物之间以

的形式进行循环。

(2)图中的①是指

(填生理过程),完成过程①的生物是 。

(3)图中缺少的一个箭头是从

到 。

(4)近些年全球气候呈现变暖的趋势,这与图中 (填序号)过程加强有关。

(5)低碳生活意味着低成本、低消耗的生活方式,是值得提倡的。从低碳生活的角度看,我们应该多吃 食物。

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

10、下图为某生态系统碳循环示意图,图中ABCD分别代表生态系统的成分,①——⑦代表碳元素的传递过程,请据图回答:

(1)图中B是指 。D是指 。

(2)碳元素在无机环境与生物之间以

的形式进行循环;碳元素通过 由生物进入无机环境。

(3)伴随着物质循环,能量沿食物链传递的特点是 。

11、右图表示生态系统中各成分之间的关系,请据图回答:

(1)右图中,植物是生态系统中的

者,动物是生态系统中的 者,

动物与植物通过 关系形成食物链。

(2)该生态系统的非生物部分有阳光、 (任写一项)等。

(3)通过食物链和食物网,生态系统进行着 和能量流动,目能量传递具有单向性和逐级 的特点。平衡状态下,该生态系统中数量最少的生物是 。该生态系统的能量最终来源于 。

(4)植物和动物死亡后,尸体不会堆积如山,是因为细菌、真菌等分解者能将尸体中的

分解为无机物供植物再利用。

12、在一个人工农业生态系统中,玉米、鸡、猪、人组成的食物网如图所示。鸡、猪、人的粪便以及玉米秸秆通过沼气池发酵,产生的沼气用于照明和做饭,沼渣可以做肥料。请分析回答以下问题:21世纪教育网

(1)此生态系统中能量流动的起点从

开始的。

(2)在此生态系统中最基本、最关键的生物组成成分是 。鸡和玉米之间是 关系。

(3)在此生态系统中能将鸡、猪、人的粪便以及玉米秸秆通过沼气池发酵产生沼气的微生物,在生态系统成分中属于 。

(4)此生态系统一共有 条食物链,写出人获取能量最多的食物链 。

(5)如果工厂排放的有害物质如铅、汞等进入此生态系统,这些有害物质可以通过

在生物体内不断积累,使其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集。

感悟中考

1、(2013 东营)初夏的黄河口,景色迷人.风吹芦苇,绿波荡漾,水草依依,随风摇曳;欢快的鱼儿在水草间自由嬉戏,清脆的鸟鸣从苇丛中阵阵传出;野兔贪婪地享受着美味,不时晃动着警觉的耳朵.当鹰在天空出现的瞬间,水鸟、野兔迅速地躲藏起来,顷刻间,这里变得十分静谧.请分析回答:

(1)上述情景是黄河口自然保护区常见的一幕,作为典型的湿地生态系统,在组成成分上除了上述场景中的生物,还应包括 .

(2)请根据上述场景中的描述,用文字和箭头绘制出该生态系统的食物网简图(注:水鸟为杂食性动物).

(3)食物链和食物网是生态系统的 ,生态系统的能量流动和物质循环就是沿着这种渠道进行的.

(4)湿地生态系统中,鹰的数量远远少于野兔的数量,原因是

(5)野兔的体色一般为灰黄色,有利于逃避敌害,这种现象说明生物能够 .

(6)与农田生态系统相比,湿地生态系统的自我调节能力较强,原因是 .

2、(2013 泰安)近年来,我国大力倡导“低能耗、低污染、低排放”等低碳行为,低碳理念正逐渐深入人心.如图表示目前我市碳循环的实际情况,请分析回答:

(1)从图中可以看出, 是碳循环的重要纽带,因为它能将大气中的二氧化碳转化为 ,进而通过多条途径进行碳循环.

(2)正常情况下,当碳以有机物的形式通过图中食物链进行流动时,甲、乙、丙三类动物中得到碳量最少的是 ;伴随着碳的传递,能量沿着食物链传递的特点是 .

(3)动植物遗体和排出物中含有的碳可通过④所示途径继续参与碳循环,主要是由于

的作用.

(4)如果过度利用煤、石油等燃料,就会大大增加生物圈中 的排放量,进而加剧温室效应.

《生态系统中的能量流动和物质循环》学案

八年级 生物学科 主备人:宋少华

班级 姓名

教师寄语:今天的付出,一定能在明天得到回报,有了信心、决心、恒心,通过自己脚踏实地的奋斗,你心中的理想就一定能够实现!

学习目标:

4、 使学生初步认识生态系统的能量流动、物质循环对生物界的重要性

5、 了解生态系统的能量流动与物质循环的特点

6、 理解掌握能量流动和物质循环过程,以及它们在生态系统中的重要意义

重点难点:

1、生态系统的能量流动的过程和特点

2、碳循环过程

3、生态系统的能量流动与物质循环的关系

方法指导:通过阅读、分析、思考,独立完成。

学习过程:

思维导航

生命活动离不开能量的供给,而能量又来自于太阳。那么,地球上的各类生物是如何获得生命活动所需要的能量的呢?我们人类能够直接利用太阳的能量吗?显然是不行的。

大气中的氧气和二氧化碳的含量总是保持在一定的水平,千万年来变化不大,为什么会这样呢?绿色植物不停地通过光合作用,在消耗二氧化碳,释放氧气,为什么二氧化碳没有减少,氧气也没有增加呢?

实际上,在生态系统中伴随着能量流动和物质循环。在我们每天摄入各种食物的同时,能量就流进我们的体内。自然界中的物质都是在反复循环的。

这到底是怎样的一个过程呢?就让我们一起来学习生态系统中的能量流动和物质循环。

自学感悟

1.作为生产者的_绿色植物_______位于食物链的起点,共同构成_一_____营养级;以绿色植物为食的__草食____动物共同构成第二营养级;以草食动物为食的_肉食______动物共同构成第三营养级,其他以此类推。

2.生态系统中能量流动的起点主要是_生产者通过光合作用所固定的太阳能____。

3.植物固定的太阳能除了被植物_呼吸_____作用消耗外,还用于植物体自身的_生长____、_生殖_____和_发育____等生命活动。

4.能量流动一般是_单向_____的,且是_逐级减少_______的。

1.生态系统中的能量流动伴随着_物质循环_______而进行.

2绿色植物通过_光合____作用,利用__二氧化碳和水___,合成含碳的有机物,使大气中的_碳______进入生物体内,植物和动物通过_呼吸_____作用消耗有机物产生二氧化碳,其遗体被__微生物___分解并释放出二氧化碳,有些动,植物的遗体在地层中形成了石油或煤,在经过_燃烧__产生二氧化碳,这些二氧化碳最终也释放到大气中,重新参与___碳__循环.

自我检测

1、在一个生态系统中存在着一条食物链“青草→昆虫→蛙→蛇”,请说出该食物链中流入哪一种生物的能量最少( D )

A.青草 B.昆虫 C.蛙 D.蛇

2、根据生物学原理,要是能量在流动中损耗最少,应采取的食物结构是( C )

A.以淡水养殖的鱼类为主 B.以家畜肉类为主

C.以谷类和植物为主 D.以禽类的肉和蛋为主

3、某河流生态系统的营养结构共有4个营养级,分别用a、b、c、d表示。一年内输入这4个营养级的能量数值如下表:

该生态系统中初级消费者所属营养级是 ( A )

A.a B.b C.c D.d

4、虎、豹等大型食肉动物,种类和数量均比其他动物少得多,造成这种现象的原因是( D )

A.繁殖能力低 B.栖息场所有限

C.被大量捕杀 D.在食物链中所处营养级较高

5.从物质循环的角度看,人体内的碳究其根源来自( B )

A.食物中的碳 B.大气中的二氧化碳

C.燃料中的碳 D.非生物环境中的碳

6.生态系统的碳循环与各种生物的哪些活动有关?( C )

①光合作用 ②呼吸作用 ③蒸腾作用 ④细菌、真菌的分解作用

A.①② B.①②③ C.①②④ D.①④

7.若用甲代表大气中的二氧化碳,乙代表生产者,丙代表消费者,丁代表消费者,则甲、乙、丙、丁在碳循环中的关系是( D )

合作探究

8、森林是人类的朋友.下图是科学工作者对某森林生态系统中不同层次的植物及土壤生物固定太阳能的调查结果.请回答下列问题:

(1)图中显示乔木层固定的太阳能 大于

(填“等于”或“大于”或“小于”)灌术层和草本层固定的太阳能,导致这一结果的主要非生物因素是 光 。

(2)科学工作者从森林里取了一些肥沃的土壤样本.经观察发现其中有许多生物.据图分析,这些生物属于生态系统成分中的哪两种成分?

消费者和分解者 .

9、假如你像小说中的鲁滨逊那样,流落在一个荒岛上,那里除了有能饮用的水以外,几乎没有任何食物。你随身尚存的食物只有一只母鸡、15千克玉米,,你认为以下哪种生存策略能让你维持更长的时间等待救援?为什么?

(1)先吃鸡,再吃玉米。

(2)先吃玉米,同时用一部分玉米喂鸡,吃鸡产下的蛋,最后吃鸡。

第(1)种生存策略能维持更长的时间等待救援,因为能量沿食物链传递逐级减少,所以先吃鸡,再吃玉米可获得较多的能量。

10、阅读下面这则童话故事,回答有关问题。

森林“警长”组织动物开会。一年前,作为森林之王的老虎死了,大家为了表示对老虎的崇敬,把它埋在了鲜为人知的地方,并派了守卫,不准其他任何动物出入墓地。奇怪的是,一年以后,“警长”发现埋葬老虎的地方除了剩下一堆白骨以外,遗体不见了。于是找来动物开会,并表示一定要查明,究竟是谁偷走了老虎的遗体?

(1)请帮助分析,是谁偷走了老虎的遗体 老虎的遗体被分解成了什么物质?

微生物(营腐生生活的细菌和真菌等);老虎的遗体被分解成了二氧化碳、水和无机盐等物质。

(2)在自然条件下的动植物遗体,时间长了都会消失,这对自然界有什么意义

有利于物质的循环利用。

展示提升

1、能够把生物体内的有机物分解成二氧化碳并释放到无机环境中的生物是( D )

A.分解者 B.消费者 C.生产者 D.以上都是

2、右图是生物圈中碳循环的示意图,下列分析不符合图中表示的信息的是( D )

A.图中③表示的生理过程是呼吸作用

B.图中甲代表的生物是腐生细菌和真菌等

C.图中乙、丙、丁三者组成的食物链是:乙→丙→丁

D.能量沿着食物链流动,在丁这一级生物体内积累最多

3、在生态系统中的炭一——氧循环中,能使二氧化碳进入生物中,又能将其释放到大气中的生物是( C )

A.分解者 B.植食动物 C.绿色植物 D.肉食动物

4、右图是生态系统碳循环图解,甲、乙、丙分别代表不同的生物类群,下列说法正确的是( B )

A.甲是生产者,乙是消费者,丙是分解者

B.甲是生产者,乙是分解者,丙是消费者

C.甲是分解者,乙是消费者,丙是生产者

D.甲是分解者,乙是生产者,丙是消费者

5.下面这些图表示一条食物链中生产者和消费者所占的比例,每一个图最下面一层表示生产者。问哪一个图可以表示“草→蜗牛→画眉→食雀鹰”这条食物链?( D )

6、“一山难容二虎”这一谚语,用生物学观点可以理解为( D )

A.虎性情孤独,不群居

B.虎所需的生活空间很大

C.身体强壮的虎以身体弱小的虎为食

D.虎所处的营养极高,获得的能量少,个体数量就少

7、下列哪项生理活动与碳循环无直接关系? ( C )

A.微生物的分解作用 B.光合作用

C.蒸腾作用 D.呼吸作用

训练拓展

8、右图是某生态系统中的食物网简图,图中A-F分别表示不同种类的生物。请据图回答:

(1)此生态系统中的A属于__生产者__(成分)。

(2)图中共有___2_______条食物链。请补充完整任意一条食物链:A→_ B→C→E(或B→D→E )_ (用字母和箭头表示)→F。

(3)在生态系统中,能量流动是从A通过__光合________作用利用太阳能开始的。含能量最多的生物是A,含能量最少的生物是____ F ________。

(4)由于长时间干旱,假设该生态系统中的A全都枯死,则_____ B ______的生存最先受到影响。

9、下图表示生态系统中物质循环的全过程,请据图回答下列问题:

(1)碳在无机环境与各种生物之间以

二氧化碳(CO2) 的形式进行循环。

(2)图中的①是指 分解作用(或呼吸作用) (填生理过程),完成过程①的生物是 细菌、真菌等(或分解者) 。

(3)图中缺少的一个箭头是从 乙 到 二氧化碳(CO2) 。

(4)近些年全球气候呈现变暖的趋势,这与图中 ④ (填序号)过程加强有关。

(5)低碳生活意味着低成本、低消耗的生活方式,是值得提倡的。从低碳生活的角度看,我们应该多吃 B 食物。

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

10、下图为某生态系统碳循环示意图,图中ABCD分别代表生态系统的成分,①——⑦代表碳元素的传递过程,请据图回答:

(1)图中B是指 生产者 。D是指 分解者 。

(2)碳元素在无机环境与生物之间以 二氧化碳

的形式进行循环;碳元素通过 呼吸作用 由生物进入无机环境。

(3)伴随着物质循环,能量沿食物链传递的特点是

单向流动,逐级递减 。

11、右图表示生态系统中各成分之间的关系,请据图回答:

(1)右图中,植物是生态系统中的 生产

者,动物是生态系统中的 消费 者,

动物与植物通过 吃与被吃(捕食与被捕食)关系形成食物链。

(2)该生态系统的非生物部分有阳光、 (任写一项)等。

空气、水、土壤、温度、湿度……

(3)通过食物链和食物网,生态系统进行着 物质循环 和能量流动,目能量传递具有单向性和逐级 递减 的特点。平衡状态下,该生态系统中数量最少的生物是 动物(牛) 。该生态系统的能量最终来源于 光 。

(4)植物和动物死亡后,尸体不会堆积如山,是因为细菌、真菌等分解者能将尸体中的

有机物 分解为无机物供植物再利用。

12、在一个人工农业生态系统中,玉米、鸡、猪、人组成的食物网如图所示。鸡、猪、人的粪便以及玉米秸秆通过沼气池发酵,产生的沼气用于照明和做饭,沼渣可以做肥料。请分析回答以下问题:21世纪教育网

(1)此生态系统中能量流动的起点从 生产者通过光合作用固定太阳能 开始的。

(2)在此生态系统中最基本、最关键的生物组成成分是 生产者 。鸡和玉米之间是 捕食 关系。

(3)在此生态系统中能将鸡、猪、人的粪便以及玉米秸秆通过沼气池发酵产生沼气的微生物,在生态系统成分中属于 分解者 。

(4)此生态系统一共有 3 条食物链,写出人获取能量最多的食物链玉米 → 人 。

(5)如果工厂排放的有害物质如铅、汞等进入此生态系统,这些有害物质可以通过

食物链 在生物体内不断积累,使其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加,这种现象叫生物富集。

感悟中考

1、(2013 东营)初夏的黄河口,景色迷人.风吹芦苇,绿波荡漾,水草依依,随风摇曳;欢快的鱼儿在水草间自由嬉戏,清脆的鸟鸣从苇丛中阵阵传出;野兔贪婪地享受着美味,不时晃动着警觉的耳朵.当鹰在天空出现的瞬间,水鸟、野兔迅速地躲藏起来,顷刻间,这里变得十分静谧.请分析回答:

(1)上述情景是黄河口自然保护区常见的一幕,作为典型的湿地生态系统,在组成成分上除了上述场景中的生物,还应包括 非生物成分和分解者 .

(2)请根据上述场景中的描述,用文字和箭头绘制出该生态系统的食物网简图(注:水鸟为杂食性动物).

(3)食物链和食物网是生态系统的 营养结构 ,生态系统的能量流动和物质循环就是沿着这种渠道进行的.

(4)湿地生态系统中,鹰的数量远远少于野兔的数量,原因是 能量在沿食物链传递过程中是逐级递减的,营养级越高,能量程中消耗越多.鹰处在食物链的顶端,因而鹰的数量远远低于野兔的数量

(5)野兔的体色一般为灰黄色,有利于逃避敌害,这种现象说明生物能够 适应环境 .

(6)与农田生态系统相比,湿地生态系统的自我调节能力较强,原因是 生物种类多,营养结构复杂 .

2、(2013 泰安)近年来,我国大力倡导“低能耗、低污染、低排放”等低碳行为,低碳理念正逐渐深入人心.如图表示目前我市碳循环的实际情况,请分析回答:

(1)从图中可以看出, 绿色植物 是碳循环的重要纽带,因为它能将大气中的二氧化碳转化为 有机物和氧气 ,进而通过多条途径进行碳循环.

(2)正常情况下,当碳以有机物的形式通过图中食物链进行流动时,甲、乙、丙三类动物中得到碳量最少的是 甲 ;伴随着碳的传递,能量沿着食物链传递的特点是 单向流动,逐级递减的 .

(3)动植物遗体和排出物中含有的碳可通过④所示途径继续参与碳循环,主要是由于 细菌、真菌 的作用.

(4)如果过度利用煤、石油等燃料,就会大大增加生物圈中 二氧化碳 的排放量,进而加剧温室效应.

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网