第五章 自然环境的整体性与差异性复习学案(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 第五章 自然环境的整体性与差异性复习学案(含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-11-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第五章 自然环境的整体性与差异性

第一步:单元学习目标整合

1、 举例说明,分析自然环境要素组成及特点。

2、 结合资料,分析自然环境的整体性表现。

3、 结合实例,理解自然环境的整体性对人类活动的启示作用。

4、 了解陆地自然带的形成及其与气候区、植被之间的关系

5、 结合图文资料,理解水平地域分异与垂直地域分异的规律及分布。

6、 结合具体区域,通过案例了解非地带性现象的成因。

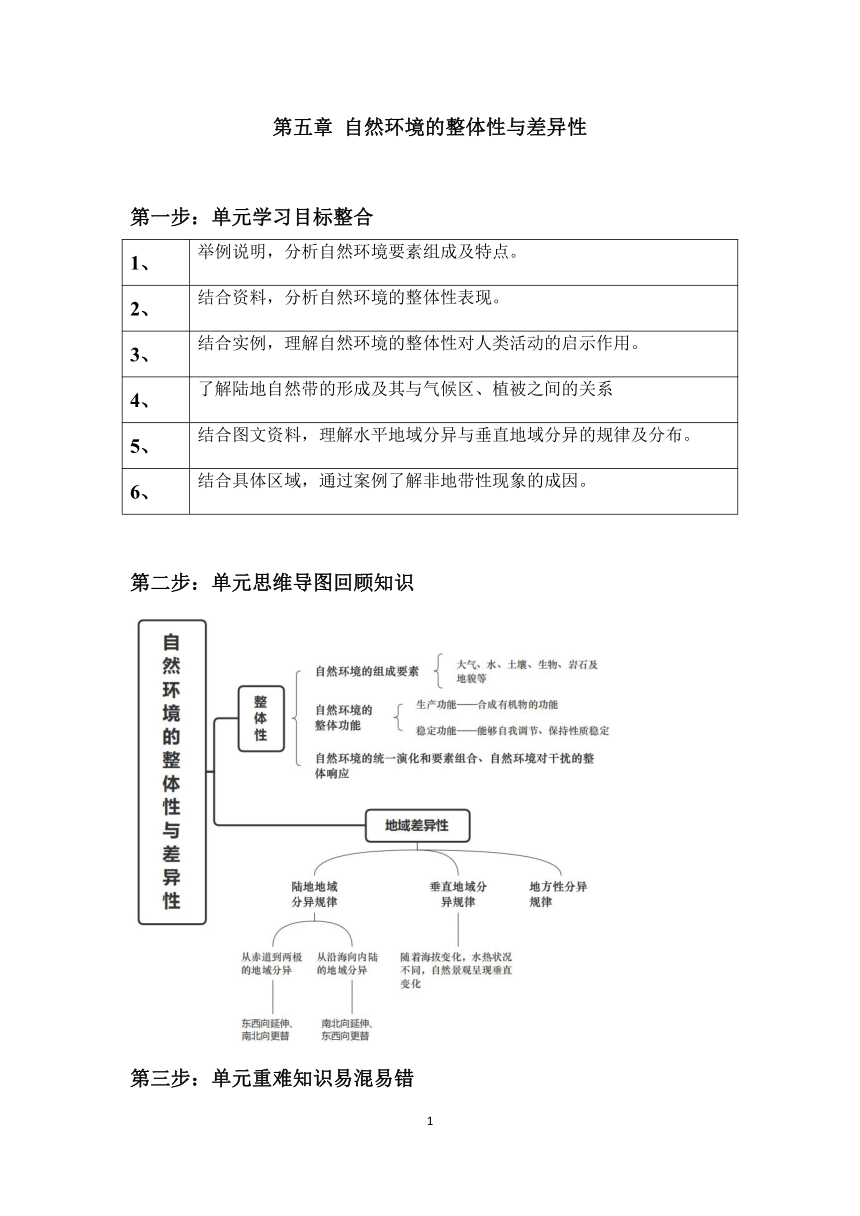

第二步:单元思维导图回顾知识

第三步:单元重难知识易混易错

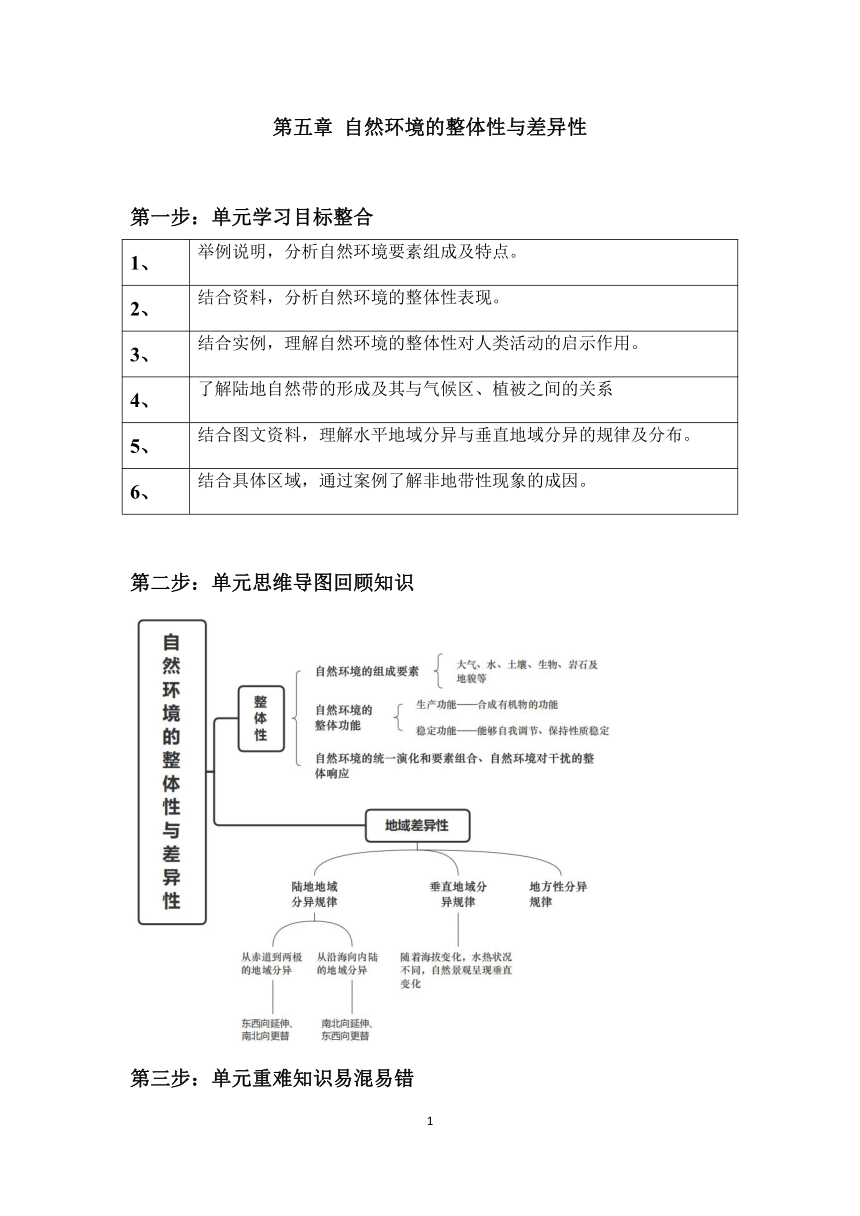

1.运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性。

例题:下图为世界某区域图,图中阿姆河沿岸是世界上重要的棉花种植区之一。读图完成下列问题。

(1)分析图示地区的自然环境特征。

(2)运用自然环境整体性原理,分析图中棉花种植区水资源利用不当对自然环境产生的不利影响。

(3)运用自然环境整体性原理,说明咸海面积萎缩对周围环境产生的不利影响。

答案:(1)该地区深居内陆,距海洋遥远,降水稀少,形成干旱的温带大陆性气候;河流多为内流河,径流量小;湖泊多为咸水湖;植被以草原、荒漠为主,且具有耐旱的特征;土壤发育差,以荒漠土壤为主;动物种类少,耐饥渴能力强。

(2)自然环境是各要素之间相互联系、相互影响、相互制约形成的一个整体。在内陆干旱区,上、中游大量引水灌溉,会造成下游河、湖水量减少或干涸;地下水水位下降,部分植被会枯死;生物栖息地可能变得破碎,甚至消失;土地荒漠化面积扩大等。在大中型灌区,灌溉不当可能会引起地下水水位上升,造成土壤盐碱化加重。

(3)自然环境具有牵一发而动全身的特点,咸海面积缩小,会使周围气候更加干旱,沙尘增加,土地退化,生物多样性减少,农业生产的自然环境恶化等。

解析:第(1)问,结合经纬度、河流与湖泊分布状况,可知图示功区位于中亚地区。该区域的自然环境特征主要从气候、土壤、植被和河流等方面分析。第(2)问,本问主要从水资源利用不当对植被、土壤、地下水、湖泊以及河流水量等产生的不利影响方面分析。第(3)问,分析咸海面积萎缩对周围地区土地、生物以及农业生产造成的影响即可。

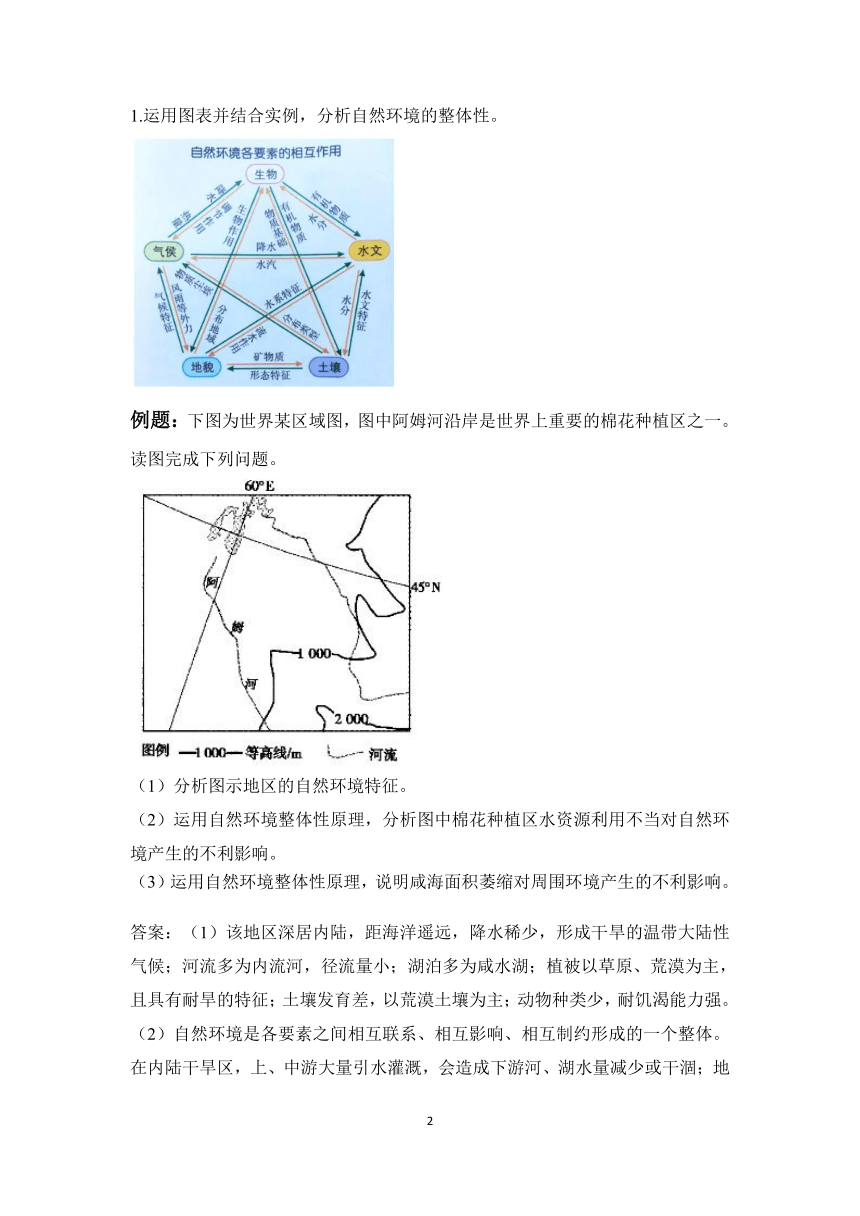

2.运用图表并结合实例,分析自然环境的地域分异规律。

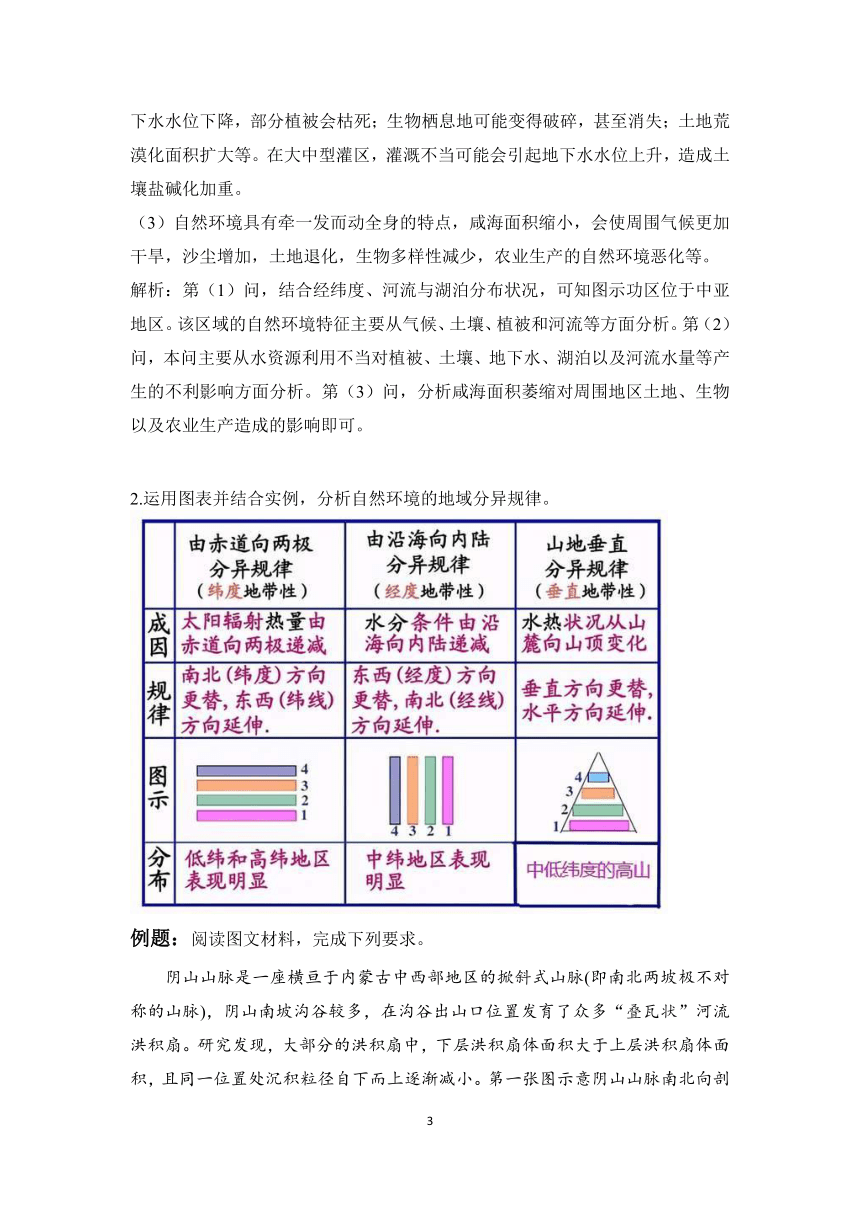

例题:阅读图文材料,完成下列要求。

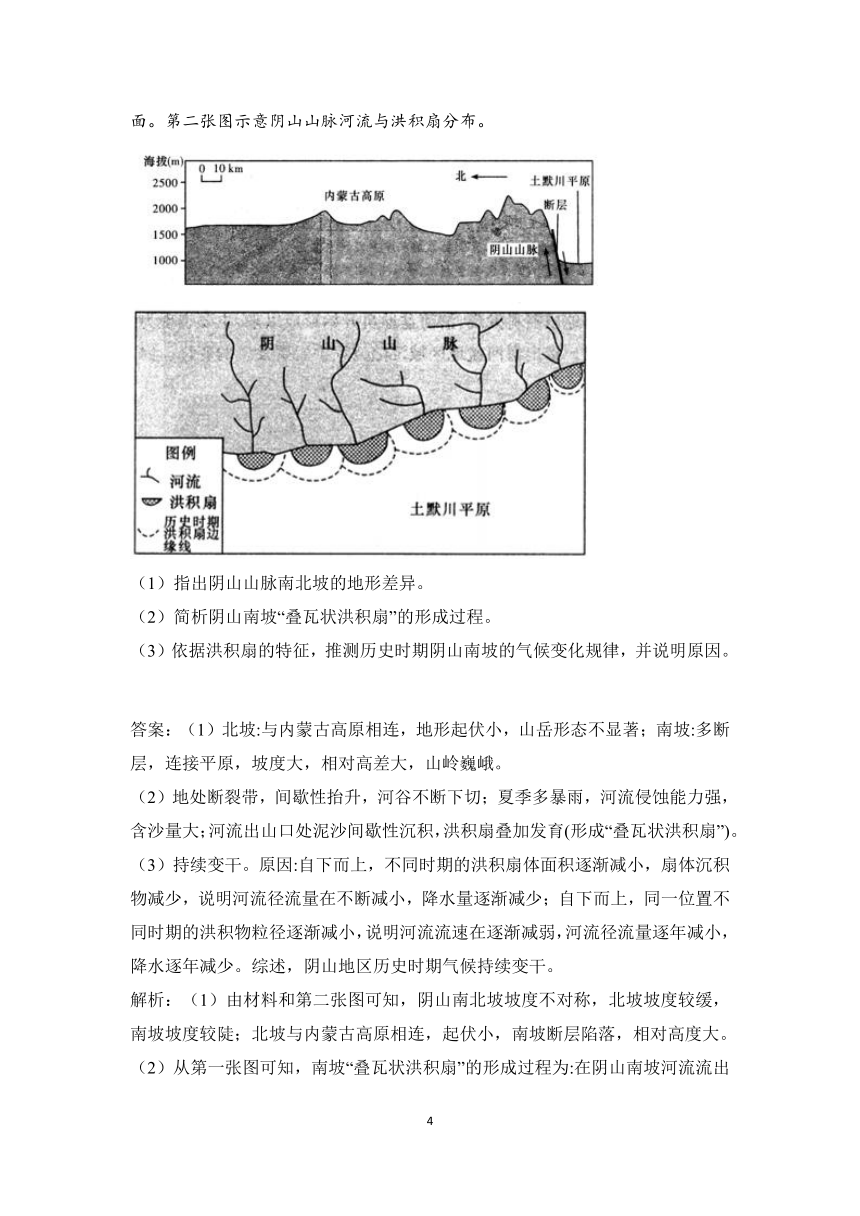

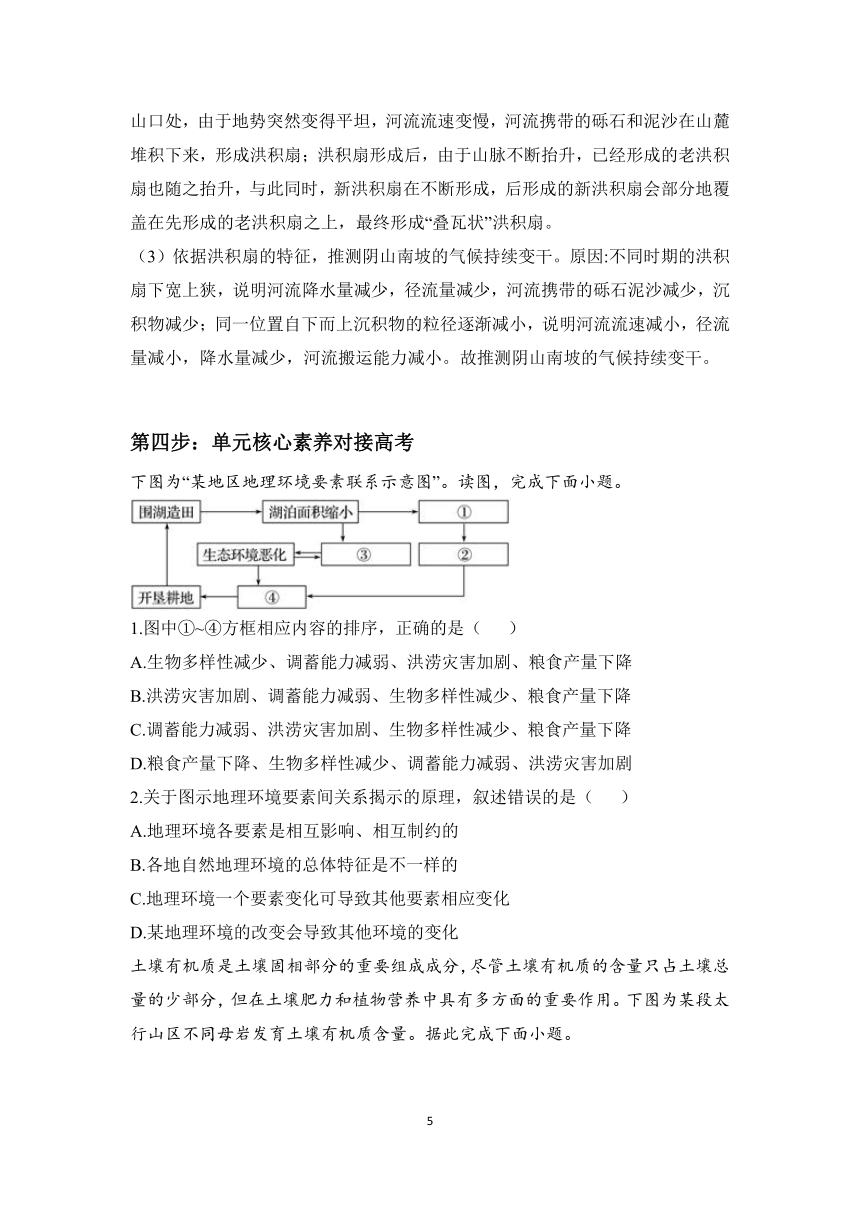

阴山山脉是一座横亘于内蒙古中西部地区的掀斜式山脉(即南北两坡极不对称的山脉),阴山南坡沟谷较多,在沟谷出山口位置发育了众多“叠瓦状”河流洪积扇。研究发现,大部分的洪积扇中,下层洪积扇体面积大于上层洪积扇体面积,且同一位置处沉积粒径自下而上逐渐减小。第一张图示意阴山山脉南北向剖面。第二张图示意阴山山脉河流与洪积扇分布。

(1)指出阴山山脉南北坡的地形差异。

(2)简析阴山南坡“叠瓦状洪积扇”的形成过程。

(3)依据洪积扇的特征,推测历史时期阴山南坡的气候变化规律,并说明原因。

答案:(1)北坡:与内蒙古高原相连,地形起伏小,山岳形态不显著;南坡:多断层,连接平原,坡度大,相对高差大,山岭巍峨。

(2)地处断裂带,间歇性抬升,河谷不断下切;夏季多暴雨,河流侵蚀能力强,含沙量大;河流出山口处泥沙间歇性沉积,洪积扇叠加发育(形成“叠瓦状洪积扇”)。

(3)持续变干。原因:自下而上,不同时期的洪积扇体面积逐渐减小,扇体沉积物减少,说明河流径流量在不断减小,降水量逐渐减少;自下而上,同一位置不同时期的洪积物粒径逐渐减小,说明河流流速在逐渐减弱,河流径流量逐年减小,降水逐年减少。综述,阴山地区历史时期气候持续变干。

解析:(1)由材料和第二张图可知,阴山南北坡坡度不对称,北坡坡度较缓,南坡坡度较陡;北坡与内蒙古高原相连,起伏小,南坡断层陷落,相对高度大。

(2)从第一张图可知,南坡“叠瓦状洪积扇”的形成过程为:在阴山南坡河流流出山口处,由于地势突然变得平坦,河流流速变慢,河流携带的砾石和泥沙在山麓堆积下来,形成洪积扇;洪积扇形成后,由于山脉不断抬升,已经形成的老洪积扇也随之抬升,与此同时,新洪积扇在不断形成,后形成的新洪积扇会部分地覆盖在先形成的老洪积扇之上,最终形成“叠瓦状”洪积扇。

(3)依据洪积扇的特征,推测阴山南坡的气候持续变干。原因:不同时期的洪积扇下宽上狭,说明河流降水量减少,径流量减少,河流携带的砾石泥沙减少,沉积物减少;同一位置自下而上沉积物的粒径逐渐减小,说明河流流速减小,径流量减小,降水量减少,河流搬运能力减小。故推测阴山南坡的气候持续变干。

第四步:单元核心素养对接高考

下图为“某地区地理环境要素联系示意图”。读图,完成下面小题。

1.图中①~④方框相应内容的排序,正确的是( )

A.生物多样性减少、调蓄能力减弱、洪涝灾害加剧、粮食产量下降

B.洪涝灾害加剧、调蓄能力减弱、生物多样性减少、粮食产量下降

C.调蓄能力减弱、洪涝灾害加剧、生物多样性减少、粮食产量下降

D.粮食产量下降、生物多样性减少、调蓄能力减弱、洪涝灾害加剧

2.关于图示地理环境要素间关系揭示的原理,叙述错误的是( )

A.地理环境各要素是相互影响、相互制约的

B.各地自然地理环境的总体特征是不一样的

C.地理环境一个要素变化可导致其他要素相应变化

D.某地理环境的改变会导致其他环境的变化

土壤有机质是土壤固相部分的重要组成成分,尽管土壤有机质的含量只占土壤总量的少部分,但在土壤肥力和植物营养中具有多方面的重要作用。下图为某段太行山区不同母岩发育土壤有机质含量。据此完成下面小题。

母岩类型 黄土 石灰岩类 砂页岩类 花岗岩、片麻岩、安山岩

有机质含量(%) 1.53 3.79 2.26 4.07

3.花岗岩类分布区发育的土壤有机质含量较高,得益于花岗岩( )

A.覆盖范围广泛 B.埋藏厚度较厚 C.质地结构良好 D.形成历史较短

4.推测对土壤有机质积累具有促进作用的地理环境是( )

A.地平、植稀、风沙频发的环境 B.炎热、干燥、密闭严实的环境

C.向阳、坡陡、风速较大的环境 D.低温、高湿、通气良好的环境

读我国某区域各地理要素之间相互联系示意图,完成下面小题。

5.该区域最可能位于( )

A.青藏高寒区 B.西北干旱半干旱区

C.北方地区 D.南方地区

6.该区域各地理要素之间相互联系示意图体现的区域特征是( )

A.整体性 B.差异性 C.开放性 D.稳定性

下图为“南美洲部分区域自然带分布示意图”。据此完成下面小题。

7.甲、乙、丙对应的自然带依次为( )

A.热带雨林带热带草原带亚热带常绿硬叶林带

B.热带雨林带热带草原带亚热带常绿阔叶林带

C.热带草原带热带荒漠带亚热带常绿硬叶林带

D.热带草原带热带荒漠带亚热带常绿阔叶林带

8.关于丁地自然带的叙述,正确的是( )

A.降水少但季节变化大 B.植物常见有肉质的叶或茎

C.受沿岸洋流影响,常发生海雾 D.属地方性分异规律

“赏中华诗词,寻文化基因,品生活之美”,《中国诗词大会》以其清流般的文化气韵引发收视热潮。在古诗词中,不乏描述地理现象、揭示地理规律的诗句,完成下面小题。

9.诗句“可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓”描写到了月夜有露的现象,其原因是( )

A.受冷空气影响降温明显 B.晴朗夜晚大气逆辐射较弱

C.雨后天晴空气湿度较大 D.地面辐射损失的热量较少

10.下列体现从沿海到内陆地域分异规律的诗句是( )

A.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开 B.羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关

C.南枝向暖北枝寒,一种春风有两般 D.一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来

2021年10月9日,位于北京延庆区的海坨山(素有“中国的富士山”之称)开始出现降雪天气,“海坨戴雪”的美景提前上演。“海坨戴雪”景象通常出现在11月~次年5月。海坨山山体岩石多为花岗岩,山中多峡谷,山沟、山脚下到处都有河流、泉水。读海坨山自然带分布图,完成下面小题。

11.2021年10月“海坨戴雪”景象提前出现的原因是( )

A.冷空气到来较早 B.山顶水汽蒸发量增大

C.降水量较往年偏少 D.山顶海拔高,气温较低

12.海坨山作为2022年北京冬奥会的举办地之一的有利条件最可能是( )

A.垂直自然带谱较完整,风光秀丽 B.山顶的积雪夏季才会融化

C.灌木带面积较大,便于规划路线 D.坡度适当且积雪厚度较大

苏门答腊岛地处海上丝绸之路要道,缺少天然良港。图为“苏门答腊岛地形分布图”据此完成下面小题。

13.热带雨林景观在该岛分布较少的原因可能是( )

A.陆地面积小,蓄水能力差 B.东部处背风坡,降水量少

C.淋溶作用较强,土壤贫瘠 D.西部地势较高,气温偏低

14.该岛缺少天然良港的主要原因是( )

A.板块交界地带,地震多发 B.西岸海浪大,东岸沼泽广

C.河流众多,泥沙淤积严重 D.周边多珊瑚礁,海水较浅

15.阅读“桂林及周边地区地形图”,完成下列问题。

(1)从地理环境整体性分析桂林山水的形成原因。

(2)简述喀斯特地貌对人类活动的影响。

16.下图是我国不同纬度的两座山的垂直自然地带分布图。读图,完成下列问题。

(1)图中字母所代表的坡向:B表示____坡,D表示____坡。

(2)分析D坡自然地带数目多的原因。分析B坡冰川分布的下限高度较低的原因。

(3)与乙山的针叶林相比,甲山的云杉林分布较低,主要原因是什么。

(4)甲山A坡没有云杉林分布,简析其原因。

答案以及解析

1.答案:C

解析:运用地理环境的整体性特征进行分析判断,注意两者间的因果联系,图中①~④方框相应内容的排序为调蓄能力减弱、洪涝灾害加剧、生物多样性减少、粮食产量下降,C正确。

2.答案:B

解析:框图表达了自然地理环境的整体性特征,地理环境各要素之间相互联系、相互作用,地理环境一个要素变化可导致其他要素相应变化,某地理环境的改变会导致其他地理环境的变化,各地自然地理环境的总体特征是不一样的,在要素联系示意图没有体现,故选B。

3.答案:C

解析:花岗岩主要由石英、长石和云母等矿物质构成,质地坚硬。花岗岩类发育的土壤具有良好的质地结构,由于花岗岩质地结构坚硬,不漏水,土壤中含水量高,有机质不易分解,有利于有机质的积累,因此,花岗岩分布区有机质含量较高,故选C。

4.答案:D

解析:影响土壤有机质含量高低的因子很多,如水分、通气、温度、pH、有机物料等,故低温,高湿、通气性良好的环境,对土壤有机质的积累具有促进作用,故选D。

5.答案:B

解析:读图可知,该区域深居内陆,且气候干旱,多内流河,荒漠广布,由此可判断该区域可能位于我国西北干早半干旱区,B正确,A、C、D错误。故选B。

6.答案:A

解析:由上题可知,该区域深居内陆,所以气候干旱,多内流河,故导致该区域植被稀少,沙漠广布,这体现了地理环境各要素之间的相互影响、相互作用,构成了一个统一的整体,体现了区域的整体性特征,A正确,B、C、D错误。故选A。

7.答案:B

解析:自然带是气候的一面镜子,与气候的分布息息相关。甲、乙、丙三地气候类型分别是热带草原气候、热带沙漠气候、地中海气候,所以植被类型分别是热带草原带、热带荒漠带、亚热带常绿硬叶林带,故B正确。故选:B。

8.答案:D

解析:

9.答案:B

解析:农历九月初三夜,露似珍珠月似弓,说明晚上天气晴朗,晴朗夜晚大气逆辐射较弱,气温降低,水汽遇冷凝结成露,排除ACD;B符合题意,故选B。

10.答案:B

解析:人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开,体现了垂直地域分布规律,A不符合题意;羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关,体现了从沿海到内陆地域分异规律,B符合题意;南枝向暖北枝寒,一种春风有两般,体现了纬度地域分异规律,C不符合题意;一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来,体现了纬度地域分异规律,D不符合题意。故选B。

11.答案:A

解析:秋季亚洲高压开始形成,冬季风开始南下,“海坨戴雪”提早出现主要是冬季风到来较早,形成冷锋天气造成的,A正确;气温降低,水汽蒸发量减小,B错误;海坨戴雪应是降水量较往年偏多,C错误;山顶海拔高是一直存在的现象,D错误。故选A。

12.答案:D

解析:作为冬奥会的举办地之一,主要目的是为了举办赛事活动,与其垂直自然带谱较完整关系不大,A错误;海坨山主峰海拔约为2241m,其与山麓地区的温差不到13.5℃(山麓海拔不可能为0m),所以山顶积雪不到夏季就会融化,B错误;与灌木带面积大小关系不大,C错误;坡度适当且积雪厚度大有利于冬奥会雪上运动的进行,D正确。故选D。

答案:13.D;14.B

解析:13.D项,热带雨林景观出现在热带雨林气候区,在常年高温多雨环境下,地表以热带雨林植被为主。该景观在苏门答腊岛上分布较少,可能是由于西部为山地,海拔较高,气温偏低,不能满足热带雨林植被的生长需要,故D项正确。A项,该岛东部地势较低平,沼泽广布,蓄水能力强,故A项错误。B项,该岛东部虽然处于西南季风背风坡,但东北季风也可以从海上带来水汽登陆,形成降水,整个岛屿年降水量仍然很大,故B项错误。C项,该岛以东,强大的河流把淤泥带到下游,形成了辽阔的肥沃的冲积平原,并且沼泽广布,淤积很强,再加上该岛位于板块交界处,火山喷发带来的火山灰能够形成肥沃的土壤,所以土壤问题不是热带雨林景观分布较少的原因,故C项错误。综上所述,本题正确答案为D。

14.A项,符合天然良港的基本条件应该是港阔水深、安全避风。地震多发,对天然良港的形成没什么影响,故A项错误。D项,该岛西侧海水很深,不会出现珊瑚礁,故D项错误。C项,东部河流众多,泥沙淤积严重,不利于良港形成,但这只是其中一个原因,故排除C项。B项,该岛西岸虽然水深,但经常会受到西南季风影响,风大浪高,使西岸缺乏优良港口;再加上东部多沼泽,河流河口处泥沙淤积严重,水浅不利于出现天然良港,故B项正确。综上所述,本题正确答案为B。

15.(1)答案:桂林地区石灰岩分布广、厚度大、岩性纯空隙裂隙发育,岩石可溶性好透水性好;地处亚热带季风气候区,气候温暖、降水多(水热充沛);地处岩溶盆地,有利于地表水汇集;生物生长旺盛,流水中有机酸含量高。

解析:本题考查地理环境的整体性。桂林山水主要是喀斯特地貌形成的原因,有以下几个条件。深厚的石灰岩沉积,多次的地壳构造运动,以及水汽充足的气候条件,流水侵蚀与化学作用可以形成喀斯特地貌。根据所学知识,桂林山水地区有很厚的石灰岩沉积,石灰岩分布广泛,然后经过地壳构造运动,形成很多裂隙和节理;桂林山水地区位于亚热带季风气候区,丰沛的降水和炎热的气候带来大量降水;生物生长旺盛,流水中碳酸含量高;石灰岩经过流水侵蚀和化学溶蚀作用,形成喀斯特地貌。

(2)答案:有利影响:喀斯特地貌多奇峰异洞等奇特的自然景观,是重要的旅游资源;溶洞冬暖夏凉,为居住、防空、储藏提供便利;

不利影响:喀斯特地形区地表崎岖,交通不便;水土流失严重,土壤贫瘠、岩层保水性能差,地表水缺乏;地面塌陷,给农业、城市建设及水利工程建设带来不利影响。

解析:本题主要从有利和不利两个方面来回答。喀斯特地貌是由流水侵蚀和化学溶蚀形成,对人类活动有利影响主要表现在:喀斯特地貌自然景观独特,游览价值高,具有较高的科学研究价值和经济价值,是重要的旅游资源;同时溶洞冬暖夏凉,为居住、防空、储藏等提供了便利的条件;不利影响主要表现在:受流水侵蚀和溶蚀影响,地表崎岖不平,土层较薄,土壤较为贫瘠;岩层渗水性能强,地表水缺乏,农业生产受到限制;地形崎岖,地下暗河发育,容易引起地面塌陷,给交通、城市建设和水利工程建设带来不利影响;人口增加,植被破坏,水土流失加重会引发生态环境问题。

16.(1)答案:北/阴/迎风;南/阳/迎风

解析:可结合图示山脉的纬度来判断图中字母所代表的坡向,B坡同一自然带分布海拔较低,表示阴坡,42°N附近阴坡是北坡。D坡积雪冰川带分布海拔较低,即雪线较低,结合纬度与海拔可知,位于喜马拉雅山脉,南坡为夏季风迎风坡,雪线较低,故D表示南坡。

(2)答案:自然带数目多的原因:纬度较低;相对高度较大;冰川分布的下限高度较低的原因:面向北冰洋、大西洋的迎风坡,降雪量大。

解析:D坡自然带数目多的原因是纬度较低,相对高度较大。B坡冰川分布的下限高度较低的原因是B坡面向北冰洋、大西洋,是西北风的迎风坡,降水量较大。

(3)答案:甲山纬度较高,温度较低。

解析:与乙山的针叶林相比,甲山的云杉林分布较低,主要原因是甲山纬度较高,处于42°N,温度较低。乙山纬度较低,处于27°N,温度较高。

(4)答案:森林植被生长需要较高的水分条件,甲山地处亚欧大陆内陆腹地,A坡位于背风坡,海洋水汽难以深入,降水稀少。

解析:甲山A坡没有云杉林,主要原因是甲山地处亚欧大陆腹地,受周围山地阻挡,海洋水汽难以进入。森林植被生长需要较好的水分条件,A坡是背风坡,降水少,水分条件较差。

2

第一步:单元学习目标整合

1、 举例说明,分析自然环境要素组成及特点。

2、 结合资料,分析自然环境的整体性表现。

3、 结合实例,理解自然环境的整体性对人类活动的启示作用。

4、 了解陆地自然带的形成及其与气候区、植被之间的关系

5、 结合图文资料,理解水平地域分异与垂直地域分异的规律及分布。

6、 结合具体区域,通过案例了解非地带性现象的成因。

第二步:单元思维导图回顾知识

第三步:单元重难知识易混易错

1.运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性。

例题:下图为世界某区域图,图中阿姆河沿岸是世界上重要的棉花种植区之一。读图完成下列问题。

(1)分析图示地区的自然环境特征。

(2)运用自然环境整体性原理,分析图中棉花种植区水资源利用不当对自然环境产生的不利影响。

(3)运用自然环境整体性原理,说明咸海面积萎缩对周围环境产生的不利影响。

答案:(1)该地区深居内陆,距海洋遥远,降水稀少,形成干旱的温带大陆性气候;河流多为内流河,径流量小;湖泊多为咸水湖;植被以草原、荒漠为主,且具有耐旱的特征;土壤发育差,以荒漠土壤为主;动物种类少,耐饥渴能力强。

(2)自然环境是各要素之间相互联系、相互影响、相互制约形成的一个整体。在内陆干旱区,上、中游大量引水灌溉,会造成下游河、湖水量减少或干涸;地下水水位下降,部分植被会枯死;生物栖息地可能变得破碎,甚至消失;土地荒漠化面积扩大等。在大中型灌区,灌溉不当可能会引起地下水水位上升,造成土壤盐碱化加重。

(3)自然环境具有牵一发而动全身的特点,咸海面积缩小,会使周围气候更加干旱,沙尘增加,土地退化,生物多样性减少,农业生产的自然环境恶化等。

解析:第(1)问,结合经纬度、河流与湖泊分布状况,可知图示功区位于中亚地区。该区域的自然环境特征主要从气候、土壤、植被和河流等方面分析。第(2)问,本问主要从水资源利用不当对植被、土壤、地下水、湖泊以及河流水量等产生的不利影响方面分析。第(3)问,分析咸海面积萎缩对周围地区土地、生物以及农业生产造成的影响即可。

2.运用图表并结合实例,分析自然环境的地域分异规律。

例题:阅读图文材料,完成下列要求。

阴山山脉是一座横亘于内蒙古中西部地区的掀斜式山脉(即南北两坡极不对称的山脉),阴山南坡沟谷较多,在沟谷出山口位置发育了众多“叠瓦状”河流洪积扇。研究发现,大部分的洪积扇中,下层洪积扇体面积大于上层洪积扇体面积,且同一位置处沉积粒径自下而上逐渐减小。第一张图示意阴山山脉南北向剖面。第二张图示意阴山山脉河流与洪积扇分布。

(1)指出阴山山脉南北坡的地形差异。

(2)简析阴山南坡“叠瓦状洪积扇”的形成过程。

(3)依据洪积扇的特征,推测历史时期阴山南坡的气候变化规律,并说明原因。

答案:(1)北坡:与内蒙古高原相连,地形起伏小,山岳形态不显著;南坡:多断层,连接平原,坡度大,相对高差大,山岭巍峨。

(2)地处断裂带,间歇性抬升,河谷不断下切;夏季多暴雨,河流侵蚀能力强,含沙量大;河流出山口处泥沙间歇性沉积,洪积扇叠加发育(形成“叠瓦状洪积扇”)。

(3)持续变干。原因:自下而上,不同时期的洪积扇体面积逐渐减小,扇体沉积物减少,说明河流径流量在不断减小,降水量逐渐减少;自下而上,同一位置不同时期的洪积物粒径逐渐减小,说明河流流速在逐渐减弱,河流径流量逐年减小,降水逐年减少。综述,阴山地区历史时期气候持续变干。

解析:(1)由材料和第二张图可知,阴山南北坡坡度不对称,北坡坡度较缓,南坡坡度较陡;北坡与内蒙古高原相连,起伏小,南坡断层陷落,相对高度大。

(2)从第一张图可知,南坡“叠瓦状洪积扇”的形成过程为:在阴山南坡河流流出山口处,由于地势突然变得平坦,河流流速变慢,河流携带的砾石和泥沙在山麓堆积下来,形成洪积扇;洪积扇形成后,由于山脉不断抬升,已经形成的老洪积扇也随之抬升,与此同时,新洪积扇在不断形成,后形成的新洪积扇会部分地覆盖在先形成的老洪积扇之上,最终形成“叠瓦状”洪积扇。

(3)依据洪积扇的特征,推测阴山南坡的气候持续变干。原因:不同时期的洪积扇下宽上狭,说明河流降水量减少,径流量减少,河流携带的砾石泥沙减少,沉积物减少;同一位置自下而上沉积物的粒径逐渐减小,说明河流流速减小,径流量减小,降水量减少,河流搬运能力减小。故推测阴山南坡的气候持续变干。

第四步:单元核心素养对接高考

下图为“某地区地理环境要素联系示意图”。读图,完成下面小题。

1.图中①~④方框相应内容的排序,正确的是( )

A.生物多样性减少、调蓄能力减弱、洪涝灾害加剧、粮食产量下降

B.洪涝灾害加剧、调蓄能力减弱、生物多样性减少、粮食产量下降

C.调蓄能力减弱、洪涝灾害加剧、生物多样性减少、粮食产量下降

D.粮食产量下降、生物多样性减少、调蓄能力减弱、洪涝灾害加剧

2.关于图示地理环境要素间关系揭示的原理,叙述错误的是( )

A.地理环境各要素是相互影响、相互制约的

B.各地自然地理环境的总体特征是不一样的

C.地理环境一个要素变化可导致其他要素相应变化

D.某地理环境的改变会导致其他环境的变化

土壤有机质是土壤固相部分的重要组成成分,尽管土壤有机质的含量只占土壤总量的少部分,但在土壤肥力和植物营养中具有多方面的重要作用。下图为某段太行山区不同母岩发育土壤有机质含量。据此完成下面小题。

母岩类型 黄土 石灰岩类 砂页岩类 花岗岩、片麻岩、安山岩

有机质含量(%) 1.53 3.79 2.26 4.07

3.花岗岩类分布区发育的土壤有机质含量较高,得益于花岗岩( )

A.覆盖范围广泛 B.埋藏厚度较厚 C.质地结构良好 D.形成历史较短

4.推测对土壤有机质积累具有促进作用的地理环境是( )

A.地平、植稀、风沙频发的环境 B.炎热、干燥、密闭严实的环境

C.向阳、坡陡、风速较大的环境 D.低温、高湿、通气良好的环境

读我国某区域各地理要素之间相互联系示意图,完成下面小题。

5.该区域最可能位于( )

A.青藏高寒区 B.西北干旱半干旱区

C.北方地区 D.南方地区

6.该区域各地理要素之间相互联系示意图体现的区域特征是( )

A.整体性 B.差异性 C.开放性 D.稳定性

下图为“南美洲部分区域自然带分布示意图”。据此完成下面小题。

7.甲、乙、丙对应的自然带依次为( )

A.热带雨林带热带草原带亚热带常绿硬叶林带

B.热带雨林带热带草原带亚热带常绿阔叶林带

C.热带草原带热带荒漠带亚热带常绿硬叶林带

D.热带草原带热带荒漠带亚热带常绿阔叶林带

8.关于丁地自然带的叙述,正确的是( )

A.降水少但季节变化大 B.植物常见有肉质的叶或茎

C.受沿岸洋流影响,常发生海雾 D.属地方性分异规律

“赏中华诗词,寻文化基因,品生活之美”,《中国诗词大会》以其清流般的文化气韵引发收视热潮。在古诗词中,不乏描述地理现象、揭示地理规律的诗句,完成下面小题。

9.诗句“可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓”描写到了月夜有露的现象,其原因是( )

A.受冷空气影响降温明显 B.晴朗夜晚大气逆辐射较弱

C.雨后天晴空气湿度较大 D.地面辐射损失的热量较少

10.下列体现从沿海到内陆地域分异规律的诗句是( )

A.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开 B.羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关

C.南枝向暖北枝寒,一种春风有两般 D.一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来

2021年10月9日,位于北京延庆区的海坨山(素有“中国的富士山”之称)开始出现降雪天气,“海坨戴雪”的美景提前上演。“海坨戴雪”景象通常出现在11月~次年5月。海坨山山体岩石多为花岗岩,山中多峡谷,山沟、山脚下到处都有河流、泉水。读海坨山自然带分布图,完成下面小题。

11.2021年10月“海坨戴雪”景象提前出现的原因是( )

A.冷空气到来较早 B.山顶水汽蒸发量增大

C.降水量较往年偏少 D.山顶海拔高,气温较低

12.海坨山作为2022年北京冬奥会的举办地之一的有利条件最可能是( )

A.垂直自然带谱较完整,风光秀丽 B.山顶的积雪夏季才会融化

C.灌木带面积较大,便于规划路线 D.坡度适当且积雪厚度较大

苏门答腊岛地处海上丝绸之路要道,缺少天然良港。图为“苏门答腊岛地形分布图”据此完成下面小题。

13.热带雨林景观在该岛分布较少的原因可能是( )

A.陆地面积小,蓄水能力差 B.东部处背风坡,降水量少

C.淋溶作用较强,土壤贫瘠 D.西部地势较高,气温偏低

14.该岛缺少天然良港的主要原因是( )

A.板块交界地带,地震多发 B.西岸海浪大,东岸沼泽广

C.河流众多,泥沙淤积严重 D.周边多珊瑚礁,海水较浅

15.阅读“桂林及周边地区地形图”,完成下列问题。

(1)从地理环境整体性分析桂林山水的形成原因。

(2)简述喀斯特地貌对人类活动的影响。

16.下图是我国不同纬度的两座山的垂直自然地带分布图。读图,完成下列问题。

(1)图中字母所代表的坡向:B表示____坡,D表示____坡。

(2)分析D坡自然地带数目多的原因。分析B坡冰川分布的下限高度较低的原因。

(3)与乙山的针叶林相比,甲山的云杉林分布较低,主要原因是什么。

(4)甲山A坡没有云杉林分布,简析其原因。

答案以及解析

1.答案:C

解析:运用地理环境的整体性特征进行分析判断,注意两者间的因果联系,图中①~④方框相应内容的排序为调蓄能力减弱、洪涝灾害加剧、生物多样性减少、粮食产量下降,C正确。

2.答案:B

解析:框图表达了自然地理环境的整体性特征,地理环境各要素之间相互联系、相互作用,地理环境一个要素变化可导致其他要素相应变化,某地理环境的改变会导致其他地理环境的变化,各地自然地理环境的总体特征是不一样的,在要素联系示意图没有体现,故选B。

3.答案:C

解析:花岗岩主要由石英、长石和云母等矿物质构成,质地坚硬。花岗岩类发育的土壤具有良好的质地结构,由于花岗岩质地结构坚硬,不漏水,土壤中含水量高,有机质不易分解,有利于有机质的积累,因此,花岗岩分布区有机质含量较高,故选C。

4.答案:D

解析:影响土壤有机质含量高低的因子很多,如水分、通气、温度、pH、有机物料等,故低温,高湿、通气性良好的环境,对土壤有机质的积累具有促进作用,故选D。

5.答案:B

解析:读图可知,该区域深居内陆,且气候干旱,多内流河,荒漠广布,由此可判断该区域可能位于我国西北干早半干旱区,B正确,A、C、D错误。故选B。

6.答案:A

解析:由上题可知,该区域深居内陆,所以气候干旱,多内流河,故导致该区域植被稀少,沙漠广布,这体现了地理环境各要素之间的相互影响、相互作用,构成了一个统一的整体,体现了区域的整体性特征,A正确,B、C、D错误。故选A。

7.答案:B

解析:自然带是气候的一面镜子,与气候的分布息息相关。甲、乙、丙三地气候类型分别是热带草原气候、热带沙漠气候、地中海气候,所以植被类型分别是热带草原带、热带荒漠带、亚热带常绿硬叶林带,故B正确。故选:B。

8.答案:D

解析:

9.答案:B

解析:农历九月初三夜,露似珍珠月似弓,说明晚上天气晴朗,晴朗夜晚大气逆辐射较弱,气温降低,水汽遇冷凝结成露,排除ACD;B符合题意,故选B。

10.答案:B

解析:人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开,体现了垂直地域分布规律,A不符合题意;羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关,体现了从沿海到内陆地域分异规律,B符合题意;南枝向暖北枝寒,一种春风有两般,体现了纬度地域分异规律,C不符合题意;一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来,体现了纬度地域分异规律,D不符合题意。故选B。

11.答案:A

解析:秋季亚洲高压开始形成,冬季风开始南下,“海坨戴雪”提早出现主要是冬季风到来较早,形成冷锋天气造成的,A正确;气温降低,水汽蒸发量减小,B错误;海坨戴雪应是降水量较往年偏多,C错误;山顶海拔高是一直存在的现象,D错误。故选A。

12.答案:D

解析:作为冬奥会的举办地之一,主要目的是为了举办赛事活动,与其垂直自然带谱较完整关系不大,A错误;海坨山主峰海拔约为2241m,其与山麓地区的温差不到13.5℃(山麓海拔不可能为0m),所以山顶积雪不到夏季就会融化,B错误;与灌木带面积大小关系不大,C错误;坡度适当且积雪厚度大有利于冬奥会雪上运动的进行,D正确。故选D。

答案:13.D;14.B

解析:13.D项,热带雨林景观出现在热带雨林气候区,在常年高温多雨环境下,地表以热带雨林植被为主。该景观在苏门答腊岛上分布较少,可能是由于西部为山地,海拔较高,气温偏低,不能满足热带雨林植被的生长需要,故D项正确。A项,该岛东部地势较低平,沼泽广布,蓄水能力强,故A项错误。B项,该岛东部虽然处于西南季风背风坡,但东北季风也可以从海上带来水汽登陆,形成降水,整个岛屿年降水量仍然很大,故B项错误。C项,该岛以东,强大的河流把淤泥带到下游,形成了辽阔的肥沃的冲积平原,并且沼泽广布,淤积很强,再加上该岛位于板块交界处,火山喷发带来的火山灰能够形成肥沃的土壤,所以土壤问题不是热带雨林景观分布较少的原因,故C项错误。综上所述,本题正确答案为D。

14.A项,符合天然良港的基本条件应该是港阔水深、安全避风。地震多发,对天然良港的形成没什么影响,故A项错误。D项,该岛西侧海水很深,不会出现珊瑚礁,故D项错误。C项,东部河流众多,泥沙淤积严重,不利于良港形成,但这只是其中一个原因,故排除C项。B项,该岛西岸虽然水深,但经常会受到西南季风影响,风大浪高,使西岸缺乏优良港口;再加上东部多沼泽,河流河口处泥沙淤积严重,水浅不利于出现天然良港,故B项正确。综上所述,本题正确答案为B。

15.(1)答案:桂林地区石灰岩分布广、厚度大、岩性纯空隙裂隙发育,岩石可溶性好透水性好;地处亚热带季风气候区,气候温暖、降水多(水热充沛);地处岩溶盆地,有利于地表水汇集;生物生长旺盛,流水中有机酸含量高。

解析:本题考查地理环境的整体性。桂林山水主要是喀斯特地貌形成的原因,有以下几个条件。深厚的石灰岩沉积,多次的地壳构造运动,以及水汽充足的气候条件,流水侵蚀与化学作用可以形成喀斯特地貌。根据所学知识,桂林山水地区有很厚的石灰岩沉积,石灰岩分布广泛,然后经过地壳构造运动,形成很多裂隙和节理;桂林山水地区位于亚热带季风气候区,丰沛的降水和炎热的气候带来大量降水;生物生长旺盛,流水中碳酸含量高;石灰岩经过流水侵蚀和化学溶蚀作用,形成喀斯特地貌。

(2)答案:有利影响:喀斯特地貌多奇峰异洞等奇特的自然景观,是重要的旅游资源;溶洞冬暖夏凉,为居住、防空、储藏提供便利;

不利影响:喀斯特地形区地表崎岖,交通不便;水土流失严重,土壤贫瘠、岩层保水性能差,地表水缺乏;地面塌陷,给农业、城市建设及水利工程建设带来不利影响。

解析:本题主要从有利和不利两个方面来回答。喀斯特地貌是由流水侵蚀和化学溶蚀形成,对人类活动有利影响主要表现在:喀斯特地貌自然景观独特,游览价值高,具有较高的科学研究价值和经济价值,是重要的旅游资源;同时溶洞冬暖夏凉,为居住、防空、储藏等提供了便利的条件;不利影响主要表现在:受流水侵蚀和溶蚀影响,地表崎岖不平,土层较薄,土壤较为贫瘠;岩层渗水性能强,地表水缺乏,农业生产受到限制;地形崎岖,地下暗河发育,容易引起地面塌陷,给交通、城市建设和水利工程建设带来不利影响;人口增加,植被破坏,水土流失加重会引发生态环境问题。

16.(1)答案:北/阴/迎风;南/阳/迎风

解析:可结合图示山脉的纬度来判断图中字母所代表的坡向,B坡同一自然带分布海拔较低,表示阴坡,42°N附近阴坡是北坡。D坡积雪冰川带分布海拔较低,即雪线较低,结合纬度与海拔可知,位于喜马拉雅山脉,南坡为夏季风迎风坡,雪线较低,故D表示南坡。

(2)答案:自然带数目多的原因:纬度较低;相对高度较大;冰川分布的下限高度较低的原因:面向北冰洋、大西洋的迎风坡,降雪量大。

解析:D坡自然带数目多的原因是纬度较低,相对高度较大。B坡冰川分布的下限高度较低的原因是B坡面向北冰洋、大西洋,是西北风的迎风坡,降水量较大。

(3)答案:甲山纬度较高,温度较低。

解析:与乙山的针叶林相比,甲山的云杉林分布较低,主要原因是甲山纬度较高,处于42°N,温度较低。乙山纬度较低,处于27°N,温度较高。

(4)答案:森林植被生长需要较高的水分条件,甲山地处亚欧大陆内陆腹地,A坡位于背风坡,海洋水汽难以深入,降水稀少。

解析:甲山A坡没有云杉林,主要原因是甲山地处亚欧大陆腹地,受周围山地阻挡,海洋水汽难以进入。森林植被生长需要较好的水分条件,A坡是背风坡,降水少,水分条件较差。

2

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪