人教版部编(2019)高中语文必修下册 《学习任务二:思考与表达》名师单元教学课件(4课时)(共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文必修下册 《学习任务二:思考与表达》名师单元教学课件(4课时)(共51张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-28 17:46:45 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

思考与表达

学习任务设计说明

本任务重点学习《中国建筑的特征》《说“木叶”》两篇文章,大家需要在理清文章思路、理解和把握文章主旨的基础上,思考和学习学者认识事物、把握规律、阐释事理的方法,进而认识文体与语体的关系,学习科学的研究方法和适宜的表达形式。

第四课时

学习目标

学习重难点

学习第8、9课,梳理文章的层次结构,理清文章的行文逻辑。

梳理文章的层次结构,理解文章的行文逻辑。

导入

01

学习活动一:通读《中国建筑的特征》,完成下列任务

02

目 录

学习活动二:阅读《说“木叶”》,圈画作者提出的关

键性问题,思考作者是怎样推进对“木叶”

的阐释的

03

小结

04

作业

05

同学们,前面几节课我们从屠呦呦团队的科学贡献和加来道雄的成长经历中感受到了科学精神和科学思维方式在科学研究中的重要意义。今天开始,我们要学习本单元另外两篇文章,了解科学家和学者在说明事理、阐释规律时是如何组织材料、表达思想的。

导入

01

学习活动一:通读《中国建筑的特征》,完成下列任务

02

1.通读全文,划分层次结构,填写下面表格,学习阐述事理的简洁和严谨。

学习活动一:通读《中国建筑的特征》,完成下列任务

02

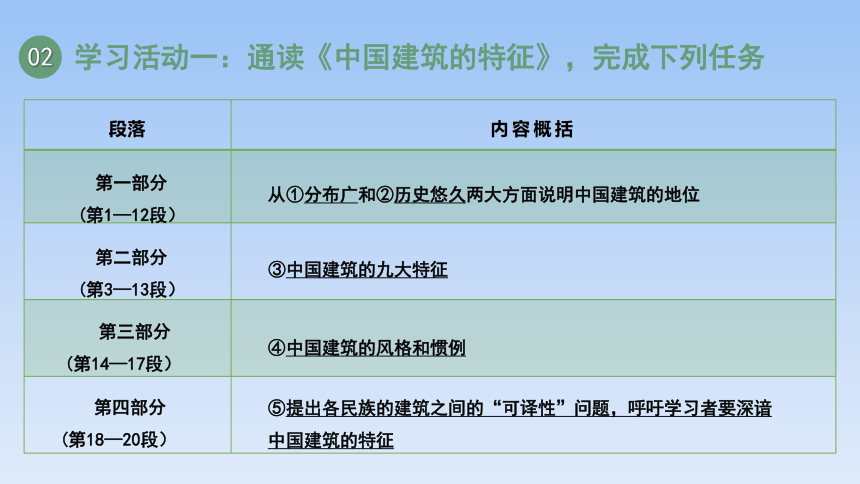

段落 内容概括

第一部分

(第1—12段)

第二部分

(第3—13段)

第三部分

(第14—17段)

第四部分

(第18—20段)

从①分布广和②历史悠久两大方面说明中国建筑的地位

③中国建筑的九大特征

④中国建筑的风格和惯例

⑤提出各民族的建筑之间的“可译性”问题,呼吁学习者要深谙中国建筑的特征

学习活动一:通读《中国建筑的特征》,完成下列任务

02

在梳理文章层次的过程中,要关注作者概括中国建筑的“九大特征”是按什么顺序展开的,为什么要按照这样的顺序展开。

作者按照事理顺序对中国建筑的九大特征进行高度概括,逻辑上先总后分,先主后次,从结构特征到装饰特征,层次清晰严密。

学习活动一:通读《中国建筑的特征》,完成下列任务

02

2.在理清顺序的基础上,概括中国建筑最显著的特征,探究作者在阐释这些特征时采用的顺序及所产生的效果。

学习活动一:通读《中国建筑的特征》,完成下列任务

02

中国建筑最显著的特征在其斗拱和屋顶。“斗拱”是中国建筑“结构性”特征的集中体现,“屋顶”是中国建筑“装饰性”特征的集中体现。

在对“九大特征”进行由主到次的阐释过程中,“斗拱”在“结构性”部分,“屋顶”在“装饰性”部分,都被放在了相应部分的靠前位置。

这样的阐释顺序,能使读者快速把握中国建筑的特征,把握全文的逻辑思路。

学习活动二:阅读《说“木叶”》,圈画作者

提出的关键性问题,思考作者是

怎样推进对“木叶”的阐释的

03

关键性问题 推进作用

①“木叶”是什么呢?

②我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

③然而天才的杜甫却宁愿省掉“木叶”的“叶”而不肯放弃木叶之“木”,这道理究竟是为什么呢?

④古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?

⑤至于“木叶”呢,则全然不同。

对“木叶”的概念进行字面解释。引出“木叶”与“树叶”的对比。

诗歌中用“叶”取代“树叶”,但“木叶”却不会减省。

引出对“木”字的分析。

与“树”字对比,引出“木”的第一个艺术特征——有落叶的因素。

引出“木叶”的第二个艺术特征——颜色感。

小结

04

课堂小结

学者在呈现研究观点时,并不是堆砌所有的认识和结论,而是以目的为中心,有逻辑地组织观点和材料。我们在写作此类文章的时候也要注意“事”与“理”的呈现方式,以便清晰地说明事理。

用图画的方式展现“中国建筑的特征”。

作业

05

第五课时

学习目标

学习重难点

1.通过理解《说“木叶”》一文中相似概念的内涵,体会中国古典诗歌语言暗示性的特点。

2.通过对比阅读,培养批判性阅读的能力。

3.学习人文学科的科学研究方法。

体会中国古典诗歌言暗示的特点,培养批判性阅读的能力。

导入

01

学习活动一:抓住核心概念,领会作者的思考

02

目 录

学习活动二:拓展阅读,学会辩证思考

03

学习活动三:梳理内容导图,思考研究方法

04

作业

05

本单元四篇文章,同学们普遍认为《说“木叶”》概念多、诗句多、观点不鲜明等,比较难读懂。这节课我们就一起来精读这篇课文,深入理解作者的思想观点,体会人文学科的研究方法。

导入

01

阅读全文,抓住核心概念,结合文中引用的诗句,分析“树”与“木”、“落叶”与“落木”、“木叶”与“落木”的区别,完成下列表格:

学习活动一:抓住核心概念,领会作者的思考

02

学习活动一:抓住核心概念,领会作者的思考

02

词语 引证诗句 区别

“树”与“木”

“落叶”与“落木”

“木叶”与“落木”

“秋月照层岭,寒风扫高木。”

“高树多悲风,海水扬其波。”

“午阴嘉树清圆。”

“美女妖且闲,采桑歧路间。

柔条纷冉冉,落叶何翩翩。”

“静夜四无邻,荒居旧业贫。

雨中黄叶树,灯下白头人。”

“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”

“落木千山天远大,澄江一道月分明。”

“树”有繁茂的枝叶、枝叶绿色的饱满之意;“木”则疏朗、干燥,有落叶的因素,有悲愁的意蕴。

“落叶”与“落木”相比,叶片饱含水分,缺少飘零之意。

“落木”比“木叶”更显得空阔,少了“叶”便少了清秋的绵密之意。而“木叶”是疏朗与绵密的交织。

学习活动二:拓展阅读,学会辩证思考

03

1.阅读陈友琴《对于林庚先生〈说“木叶”〉一文的不同看法》,概括作者与林庚的不同看法,说说他们是如何阐释自己的观点的。

学习活动二:拓展阅读,学会辩证思考

03

两位学者的观点的最大不同在于对“木”这一艺术特征的理解上。

对于“木”和“树”的区别,本文作者不认为在古诗中“木”的意象都具有“黄色的暗示性”。

对于“木”与“叶”的区别,本文作者不认为“木”完全不具有“荫浓茂盛”的特点。

学习活动二:拓展阅读,学会辩证思考

03

林庚援引诗句对比“树”与“木”在艺术特征上的不同,总结出“树”有枝叶繁茂、枝叶绿色的饱满之意;而“木”则显得疏朗、干燥,有落叶的因素,有悲愁的意蕴。陈友琴同样援引诗句,举反例说明在古诗中“木”不一定都具有“黄色的暗示性”。

两位学者都是以具体诗句为例阐释自己的理解和观点。

学习活动二:拓展阅读,学会辩证思考

03

2.陈友琴认为林庚在总结“木叶”艺术特征的规律时犯了“以偏概全”的错误,对此谈谈你的理解。

学习活动二:拓展阅读,学会辩证思考

03

我们在认识规律的过程中,要避免笼统地一概而论,但也不能忽略作者的写作意图。《说“木叶”》一文反映的是林庚研究古代诗歌语言时的一个“发现”,即“木叶”是诗人笔下钟爱的艺术形象,并表达了自己对这样一种文学现象背后原理的理解,其写作意图是阐释为何“木叶”成为了诗人笔下钟爱的艺术形象。诚然,林庚在讨论“木”与“树”、“落叶”与“落木”的区别上,没有考虑到相关的所有诗句,

学习活动二:拓展阅读,学会辩证思考

03

但“木叶”之所以被诗人们钟爱也正是因为它表现出来的空阔、疏朗、干燥、飘零之感,很好地展现了秋天绵密与疏朗交织的状态。所以从写作意图出发,我们不能否定《说“木叶”》一文的价值。

陈友琴的不同看法也提示我们,在说明事理、阐释规律的过程中,要较为全面地掌握材料,辩证地思考问题。

学习活动三:梳理内容导图,思考研究方法

04

小组合作,再次阅读《说“木叶”》《中国建筑的特征》两篇文章,完成内容导图。

思考:这两篇文章体现了怎样的研究方法?

①《中国建筑的特征》

中国建筑的特征

第一部分

第二部分 中国建筑的基本特征

第三部分

第四部分

中国建筑的体系分布及演变

(一)至(二):中国建筑的总体特征:由三部分构成;联系性建筑物

(三)至(五):中国建筑的结构特点:木材结构

(六)至(九):中国建筑的外观、颜色、装饰等特点

用语言的“文法”“可译性”进一步介绍中国建筑的组织风格

结语:继承发扬,古为今用

②《说“木叶”》

(1-3段)诗人钟爱的形象——“木叶”

(4-6 段) “木叶”的艺术特征

(7 段) “木叶“与“树叶”的艺术形象差之千里。

问题1:「木叶」是什么呢?

问题2:在古代诗歌中为什么很少看见用「树叶」呢?

问题3:古代诗人在什么场合才用「木」字呢?

问题4:「木」何以会有这个特征呢?

特征1:

“落叶”因素

特征2:疏朗的清秋气息

诗歌语言的“暗示性”

人文学科的研究方法——分析与综合、具体与抽象、归纳与演绎、整体与局部……

学习活动三:梳理内容导图,思考研究方法

04

提示:

《中国建筑的特征》体现了从整体到局部的研究方法;《说“木叶”》体现了先分析后综合的研究方法。

比较常见的人文学科的研究方法有:分析与综合、具体与抽象、归纳与演绎、整体与局部。

阅读袁行霈《中国古典诗歌的多义性》,选择一个词语,结合具体诗句阐述古诗词中的“多义性”。不少于400字。(作业示例见“方案设计一”)

作业

05

作业示例:

作业

03

第六课时

学习目标

学习重难点

1.对比阅读,进一步认识实用性文本的写作目的、思想观点与表现形式的关系。

2.鉴赏科学论文与科普文章不同的表达特点。

鉴赏科学论文与科普文章不同的表达特点。

导入

01

学习活动一:比较阅读,体会不同的表达特点

02

目 录

学生活动二:阅读高士其《菌儿自传》的第一

章,简析这篇科普文的语言特点

03

作业

04

上节课我们初步探究了科学类文本的写作自的、事理特点与表现形式的关系,感受了人文学科的研究方法,这节课我们进一步探究文章内容与表现形式的关系,学习此类文章的表达特点。

导入

01

阅读《苏州园林》与《中国建筑的特征》,小组合作,从主要内容、行文逻辑与语言特点上比较两篇文章的异同。

我们需要先了解下《苏州园林》的创作背景来帮助进行赏析。介绍如下:

学习活动一:比较阅读,体会不同的表达特点

02

学习活动一:比较阅读,体会不同的表达特点

02

本文是叶老为一本苏州园林摄影集写的序言。1979年初,香港有一家出版社打算出一本介绍苏州园林的摄影集,约叶老写一篇序文。序文写好后交给了那家出版社,但摄影集一直不见出版。《百科知识》编辑部知道叶老有这样一篇文章,便要求让他们先发表,于是,这篇序文发表在《百科知识》1979年第4期上。发表时删去了序文最后的几句话。人民教育出版社把它编入语文课本时,又删去了序文的第一段,原题“拙政诸园寄深眷——谈苏州园林”也随之改“苏州园林”。

创作背景

学习活动一:比较阅读,体会不同的表达特点

02

主要内容:两篇文章都介绍了中国建筑的独特之美,但《苏州园林》集中描写古典园林的代表,着眼于说明与介绍苏州园林的“图画美”;《中国建筑的特征》阐述的是整个中国建筑的主要特征,着眼于归纳与阐释中国建筑体系的独特性。

学习活动一:比较阅读,体会不同的表达特点

02

行文逻辑:《苏州园林》先总说特点,后从不同角度分别具体说明,分说部分为并列关系;《中国建筑的特征》按照“提出观点——阐释观点——表明意图”的论述逻辑,对中国建筑的特征给予了“是什么——为什么——怎么办”这样层层深入的阐释。即使是在“是什么”的部分,也是先说明中国建筑的总体特征,再进入局部介绍,体现了极其严谨的论述逻辑。

学习活动一:比较阅读,体会不同的表达特点

02

语言特点:两篇文章都体现出准确、生动的语言特点。《苏州园林》清浅平实,娓娓而谈,亲切易懂;《中国建筑的特征》简明、严密,体现了科学论文的严谨。

学生活动二:阅读高士其《菌儿自传》的第一

章,简析这篇科普文的语言特点

03

文章通篇采用拟人化的手法和第一人称的口吻,将艰深的科学道理说得通俗易懂,生动活泼。文章段落简短,多用短句,节奏明快,正如“菌儿”之名,体现其微小的特点,给人以深刻的印象。

选取身边一个事物进行科学阐释,注意选择适宜的表现形式。400字左右。

作业

04

第七课时

学习目标

学习重难点

通过对前两节课课后作业的分享、讨论、修改,巩固对阐释类文章的认识,提高写作能力。

点评和修改作业。

导入

01

学习活动一:阅读写作指导短文,归纳写作要求

02

目 录

学习活动二:互评互改,完善自己的习作

03

作业

04

通过前面几节课的学习,我们认识了科学研究的方法,锻炼了理性思考的能力,初步进行了说明事物特征与阐释事理的写作尝试。今天我们一起讨论大家的习作,希望大家通过互评互改,能更加明确说明阐释类文章的写作特点,积累更多的写作经验,为完成单元大任务打好基础。

导入

01

学习活动一:阅读写作指导短文,归纳写作要求

02

阅读本单元知识短文《如何清晰地说明事理》,分条概括要点,并结合本单元的学习体会,归纳、提炼事理说明文的写作要求。

有准确的认识

按照写作意图和认识事物的规律合理安排说明顺序

关键要素(概念、性质、条件等)及其关系要解说清楚

语言表达准确、清晰

01

02

03

04

自由组织3—4人的写作小组,组内同学对各自的两篇习作提出评改意见,由作者选择其中的一篇习作当堂修改。

学习活动二:互评互改,完善自己的习作

03

确定“新时代,新探索,新职业”的宣讲主题。

作业

04

思考与表达

学习任务设计说明

本任务重点学习《中国建筑的特征》《说“木叶”》两篇文章,大家需要在理清文章思路、理解和把握文章主旨的基础上,思考和学习学者认识事物、把握规律、阐释事理的方法,进而认识文体与语体的关系,学习科学的研究方法和适宜的表达形式。

第四课时

学习目标

学习重难点

学习第8、9课,梳理文章的层次结构,理清文章的行文逻辑。

梳理文章的层次结构,理解文章的行文逻辑。

导入

01

学习活动一:通读《中国建筑的特征》,完成下列任务

02

目 录

学习活动二:阅读《说“木叶”》,圈画作者提出的关

键性问题,思考作者是怎样推进对“木叶”

的阐释的

03

小结

04

作业

05

同学们,前面几节课我们从屠呦呦团队的科学贡献和加来道雄的成长经历中感受到了科学精神和科学思维方式在科学研究中的重要意义。今天开始,我们要学习本单元另外两篇文章,了解科学家和学者在说明事理、阐释规律时是如何组织材料、表达思想的。

导入

01

学习活动一:通读《中国建筑的特征》,完成下列任务

02

1.通读全文,划分层次结构,填写下面表格,学习阐述事理的简洁和严谨。

学习活动一:通读《中国建筑的特征》,完成下列任务

02

段落 内容概括

第一部分

(第1—12段)

第二部分

(第3—13段)

第三部分

(第14—17段)

第四部分

(第18—20段)

从①分布广和②历史悠久两大方面说明中国建筑的地位

③中国建筑的九大特征

④中国建筑的风格和惯例

⑤提出各民族的建筑之间的“可译性”问题,呼吁学习者要深谙中国建筑的特征

学习活动一:通读《中国建筑的特征》,完成下列任务

02

在梳理文章层次的过程中,要关注作者概括中国建筑的“九大特征”是按什么顺序展开的,为什么要按照这样的顺序展开。

作者按照事理顺序对中国建筑的九大特征进行高度概括,逻辑上先总后分,先主后次,从结构特征到装饰特征,层次清晰严密。

学习活动一:通读《中国建筑的特征》,完成下列任务

02

2.在理清顺序的基础上,概括中国建筑最显著的特征,探究作者在阐释这些特征时采用的顺序及所产生的效果。

学习活动一:通读《中国建筑的特征》,完成下列任务

02

中国建筑最显著的特征在其斗拱和屋顶。“斗拱”是中国建筑“结构性”特征的集中体现,“屋顶”是中国建筑“装饰性”特征的集中体现。

在对“九大特征”进行由主到次的阐释过程中,“斗拱”在“结构性”部分,“屋顶”在“装饰性”部分,都被放在了相应部分的靠前位置。

这样的阐释顺序,能使读者快速把握中国建筑的特征,把握全文的逻辑思路。

学习活动二:阅读《说“木叶”》,圈画作者

提出的关键性问题,思考作者是

怎样推进对“木叶”的阐释的

03

关键性问题 推进作用

①“木叶”是什么呢?

②我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

③然而天才的杜甫却宁愿省掉“木叶”的“叶”而不肯放弃木叶之“木”,这道理究竟是为什么呢?

④古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?

⑤至于“木叶”呢,则全然不同。

对“木叶”的概念进行字面解释。引出“木叶”与“树叶”的对比。

诗歌中用“叶”取代“树叶”,但“木叶”却不会减省。

引出对“木”字的分析。

与“树”字对比,引出“木”的第一个艺术特征——有落叶的因素。

引出“木叶”的第二个艺术特征——颜色感。

小结

04

课堂小结

学者在呈现研究观点时,并不是堆砌所有的认识和结论,而是以目的为中心,有逻辑地组织观点和材料。我们在写作此类文章的时候也要注意“事”与“理”的呈现方式,以便清晰地说明事理。

用图画的方式展现“中国建筑的特征”。

作业

05

第五课时

学习目标

学习重难点

1.通过理解《说“木叶”》一文中相似概念的内涵,体会中国古典诗歌语言暗示性的特点。

2.通过对比阅读,培养批判性阅读的能力。

3.学习人文学科的科学研究方法。

体会中国古典诗歌言暗示的特点,培养批判性阅读的能力。

导入

01

学习活动一:抓住核心概念,领会作者的思考

02

目 录

学习活动二:拓展阅读,学会辩证思考

03

学习活动三:梳理内容导图,思考研究方法

04

作业

05

本单元四篇文章,同学们普遍认为《说“木叶”》概念多、诗句多、观点不鲜明等,比较难读懂。这节课我们就一起来精读这篇课文,深入理解作者的思想观点,体会人文学科的研究方法。

导入

01

阅读全文,抓住核心概念,结合文中引用的诗句,分析“树”与“木”、“落叶”与“落木”、“木叶”与“落木”的区别,完成下列表格:

学习活动一:抓住核心概念,领会作者的思考

02

学习活动一:抓住核心概念,领会作者的思考

02

词语 引证诗句 区别

“树”与“木”

“落叶”与“落木”

“木叶”与“落木”

“秋月照层岭,寒风扫高木。”

“高树多悲风,海水扬其波。”

“午阴嘉树清圆。”

“美女妖且闲,采桑歧路间。

柔条纷冉冉,落叶何翩翩。”

“静夜四无邻,荒居旧业贫。

雨中黄叶树,灯下白头人。”

“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”

“落木千山天远大,澄江一道月分明。”

“树”有繁茂的枝叶、枝叶绿色的饱满之意;“木”则疏朗、干燥,有落叶的因素,有悲愁的意蕴。

“落叶”与“落木”相比,叶片饱含水分,缺少飘零之意。

“落木”比“木叶”更显得空阔,少了“叶”便少了清秋的绵密之意。而“木叶”是疏朗与绵密的交织。

学习活动二:拓展阅读,学会辩证思考

03

1.阅读陈友琴《对于林庚先生〈说“木叶”〉一文的不同看法》,概括作者与林庚的不同看法,说说他们是如何阐释自己的观点的。

学习活动二:拓展阅读,学会辩证思考

03

两位学者的观点的最大不同在于对“木”这一艺术特征的理解上。

对于“木”和“树”的区别,本文作者不认为在古诗中“木”的意象都具有“黄色的暗示性”。

对于“木”与“叶”的区别,本文作者不认为“木”完全不具有“荫浓茂盛”的特点。

学习活动二:拓展阅读,学会辩证思考

03

林庚援引诗句对比“树”与“木”在艺术特征上的不同,总结出“树”有枝叶繁茂、枝叶绿色的饱满之意;而“木”则显得疏朗、干燥,有落叶的因素,有悲愁的意蕴。陈友琴同样援引诗句,举反例说明在古诗中“木”不一定都具有“黄色的暗示性”。

两位学者都是以具体诗句为例阐释自己的理解和观点。

学习活动二:拓展阅读,学会辩证思考

03

2.陈友琴认为林庚在总结“木叶”艺术特征的规律时犯了“以偏概全”的错误,对此谈谈你的理解。

学习活动二:拓展阅读,学会辩证思考

03

我们在认识规律的过程中,要避免笼统地一概而论,但也不能忽略作者的写作意图。《说“木叶”》一文反映的是林庚研究古代诗歌语言时的一个“发现”,即“木叶”是诗人笔下钟爱的艺术形象,并表达了自己对这样一种文学现象背后原理的理解,其写作意图是阐释为何“木叶”成为了诗人笔下钟爱的艺术形象。诚然,林庚在讨论“木”与“树”、“落叶”与“落木”的区别上,没有考虑到相关的所有诗句,

学习活动二:拓展阅读,学会辩证思考

03

但“木叶”之所以被诗人们钟爱也正是因为它表现出来的空阔、疏朗、干燥、飘零之感,很好地展现了秋天绵密与疏朗交织的状态。所以从写作意图出发,我们不能否定《说“木叶”》一文的价值。

陈友琴的不同看法也提示我们,在说明事理、阐释规律的过程中,要较为全面地掌握材料,辩证地思考问题。

学习活动三:梳理内容导图,思考研究方法

04

小组合作,再次阅读《说“木叶”》《中国建筑的特征》两篇文章,完成内容导图。

思考:这两篇文章体现了怎样的研究方法?

①《中国建筑的特征》

中国建筑的特征

第一部分

第二部分 中国建筑的基本特征

第三部分

第四部分

中国建筑的体系分布及演变

(一)至(二):中国建筑的总体特征:由三部分构成;联系性建筑物

(三)至(五):中国建筑的结构特点:木材结构

(六)至(九):中国建筑的外观、颜色、装饰等特点

用语言的“文法”“可译性”进一步介绍中国建筑的组织风格

结语:继承发扬,古为今用

②《说“木叶”》

(1-3段)诗人钟爱的形象——“木叶”

(4-6 段) “木叶”的艺术特征

(7 段) “木叶“与“树叶”的艺术形象差之千里。

问题1:「木叶」是什么呢?

问题2:在古代诗歌中为什么很少看见用「树叶」呢?

问题3:古代诗人在什么场合才用「木」字呢?

问题4:「木」何以会有这个特征呢?

特征1:

“落叶”因素

特征2:疏朗的清秋气息

诗歌语言的“暗示性”

人文学科的研究方法——分析与综合、具体与抽象、归纳与演绎、整体与局部……

学习活动三:梳理内容导图,思考研究方法

04

提示:

《中国建筑的特征》体现了从整体到局部的研究方法;《说“木叶”》体现了先分析后综合的研究方法。

比较常见的人文学科的研究方法有:分析与综合、具体与抽象、归纳与演绎、整体与局部。

阅读袁行霈《中国古典诗歌的多义性》,选择一个词语,结合具体诗句阐述古诗词中的“多义性”。不少于400字。(作业示例见“方案设计一”)

作业

05

作业示例:

作业

03

第六课时

学习目标

学习重难点

1.对比阅读,进一步认识实用性文本的写作目的、思想观点与表现形式的关系。

2.鉴赏科学论文与科普文章不同的表达特点。

鉴赏科学论文与科普文章不同的表达特点。

导入

01

学习活动一:比较阅读,体会不同的表达特点

02

目 录

学生活动二:阅读高士其《菌儿自传》的第一

章,简析这篇科普文的语言特点

03

作业

04

上节课我们初步探究了科学类文本的写作自的、事理特点与表现形式的关系,感受了人文学科的研究方法,这节课我们进一步探究文章内容与表现形式的关系,学习此类文章的表达特点。

导入

01

阅读《苏州园林》与《中国建筑的特征》,小组合作,从主要内容、行文逻辑与语言特点上比较两篇文章的异同。

我们需要先了解下《苏州园林》的创作背景来帮助进行赏析。介绍如下:

学习活动一:比较阅读,体会不同的表达特点

02

学习活动一:比较阅读,体会不同的表达特点

02

本文是叶老为一本苏州园林摄影集写的序言。1979年初,香港有一家出版社打算出一本介绍苏州园林的摄影集,约叶老写一篇序文。序文写好后交给了那家出版社,但摄影集一直不见出版。《百科知识》编辑部知道叶老有这样一篇文章,便要求让他们先发表,于是,这篇序文发表在《百科知识》1979年第4期上。发表时删去了序文最后的几句话。人民教育出版社把它编入语文课本时,又删去了序文的第一段,原题“拙政诸园寄深眷——谈苏州园林”也随之改“苏州园林”。

创作背景

学习活动一:比较阅读,体会不同的表达特点

02

主要内容:两篇文章都介绍了中国建筑的独特之美,但《苏州园林》集中描写古典园林的代表,着眼于说明与介绍苏州园林的“图画美”;《中国建筑的特征》阐述的是整个中国建筑的主要特征,着眼于归纳与阐释中国建筑体系的独特性。

学习活动一:比较阅读,体会不同的表达特点

02

行文逻辑:《苏州园林》先总说特点,后从不同角度分别具体说明,分说部分为并列关系;《中国建筑的特征》按照“提出观点——阐释观点——表明意图”的论述逻辑,对中国建筑的特征给予了“是什么——为什么——怎么办”这样层层深入的阐释。即使是在“是什么”的部分,也是先说明中国建筑的总体特征,再进入局部介绍,体现了极其严谨的论述逻辑。

学习活动一:比较阅读,体会不同的表达特点

02

语言特点:两篇文章都体现出准确、生动的语言特点。《苏州园林》清浅平实,娓娓而谈,亲切易懂;《中国建筑的特征》简明、严密,体现了科学论文的严谨。

学生活动二:阅读高士其《菌儿自传》的第一

章,简析这篇科普文的语言特点

03

文章通篇采用拟人化的手法和第一人称的口吻,将艰深的科学道理说得通俗易懂,生动活泼。文章段落简短,多用短句,节奏明快,正如“菌儿”之名,体现其微小的特点,给人以深刻的印象。

选取身边一个事物进行科学阐释,注意选择适宜的表现形式。400字左右。

作业

04

第七课时

学习目标

学习重难点

通过对前两节课课后作业的分享、讨论、修改,巩固对阐释类文章的认识,提高写作能力。

点评和修改作业。

导入

01

学习活动一:阅读写作指导短文,归纳写作要求

02

目 录

学习活动二:互评互改,完善自己的习作

03

作业

04

通过前面几节课的学习,我们认识了科学研究的方法,锻炼了理性思考的能力,初步进行了说明事物特征与阐释事理的写作尝试。今天我们一起讨论大家的习作,希望大家通过互评互改,能更加明确说明阐释类文章的写作特点,积累更多的写作经验,为完成单元大任务打好基础。

导入

01

学习活动一:阅读写作指导短文,归纳写作要求

02

阅读本单元知识短文《如何清晰地说明事理》,分条概括要点,并结合本单元的学习体会,归纳、提炼事理说明文的写作要求。

有准确的认识

按照写作意图和认识事物的规律合理安排说明顺序

关键要素(概念、性质、条件等)及其关系要解说清楚

语言表达准确、清晰

01

02

03

04

自由组织3—4人的写作小组,组内同学对各自的两篇习作提出评改意见,由作者选择其中的一篇习作当堂修改。

学习活动二:互评互改,完善自己的习作

03

确定“新时代,新探索,新职业”的宣讲主题。

作业

04

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])