人教版部编(2019)高中语文必修下册 第三单元“探索与创新”优质课件1(共46张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文必修下册 第三单元“探索与创新”优质课件1(共46张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-28 17:48:00 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

第三单元·单元备课

探索与创新

人类在不断的探索与发现中推动文明的进步。与生俱来的好奇心和想象力,驱动我们不断追求,努力创新;创新的过程充满了挑战,又饶有趣味。广阔的未知世界,正等待我们去发现和书写。

本单元所选的几篇文章反映了自然科学和人文社会科学的多个领域中的探索及其发现。这些文章有的介绍科学发现的成果和过程,有的探讨建筑学问题,有的分析文学现象,展现了不同领域学者们的创新意识、探索精神和科学态度,可以激发我们对科学探究的兴趣和热情。

本单元主要学习知识性读物的阅读方法,发展科学思维,培养科学精神。阅读时要把握关键概念和术语,理清文章思路;分析作者阐释说明、逻辑推理的方法,体会文章语言严谨准确的特点;还要运用所学知识,探究实际问题,形成自己的见解。

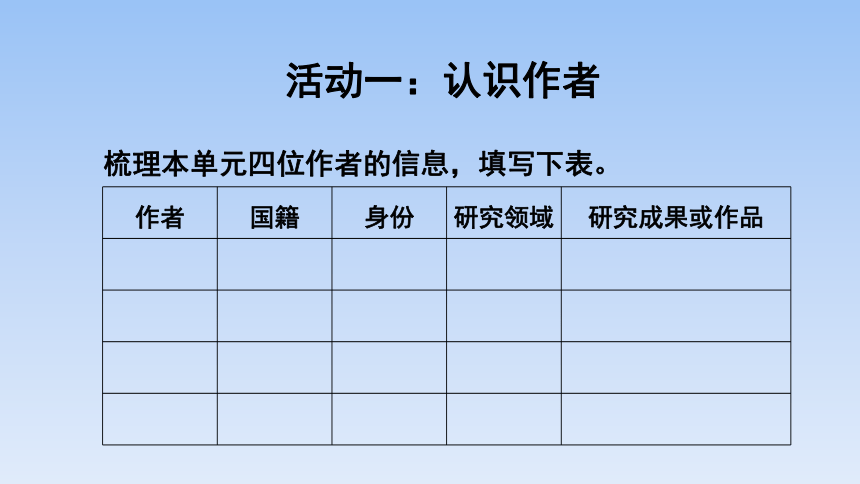

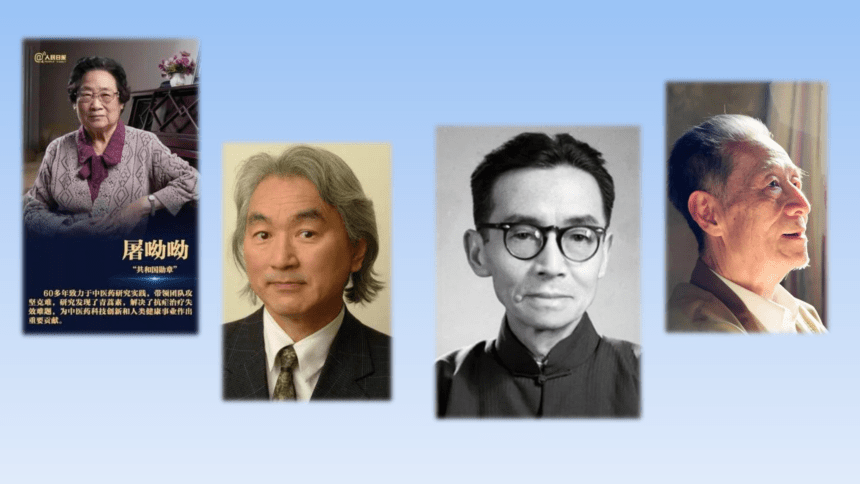

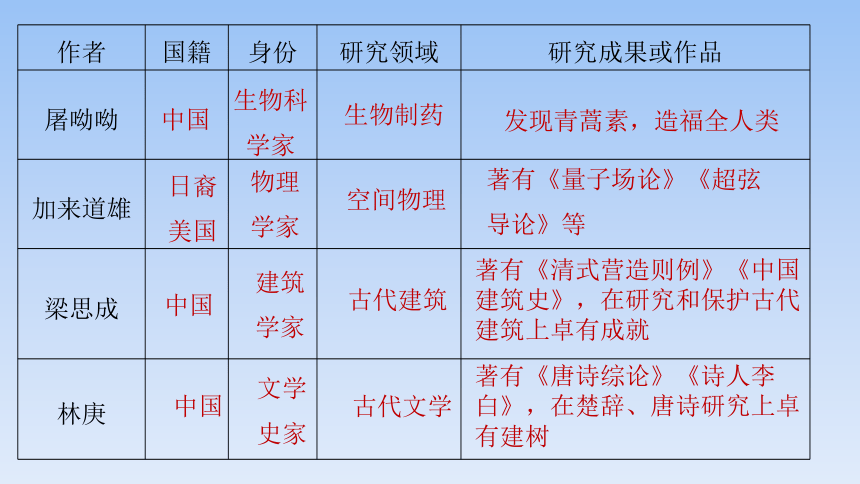

活动一:认识作者

梳理本单元四位作者的信息,填写下表。

作者 国籍 身份 研究领域 研究成果或作品

作者 国籍 身份 研究领域 研究成果或作品

屠呦呦

加来道雄

梁思成

林庚

中国

日裔美国

物理学家

空间物理

著有《量子场论》《超弦导论》等

建筑学家

古代建筑

著有《清式营造则例》《中国建筑史》,在研究和保护古代建筑上卓有成就

中国

文学史家

古代文学

著有《唐诗综论》《诗人李白》,在楚辞、唐诗研究上卓有建树

发现青蒿素,造福全人类

生物科学家

生物制药

中国

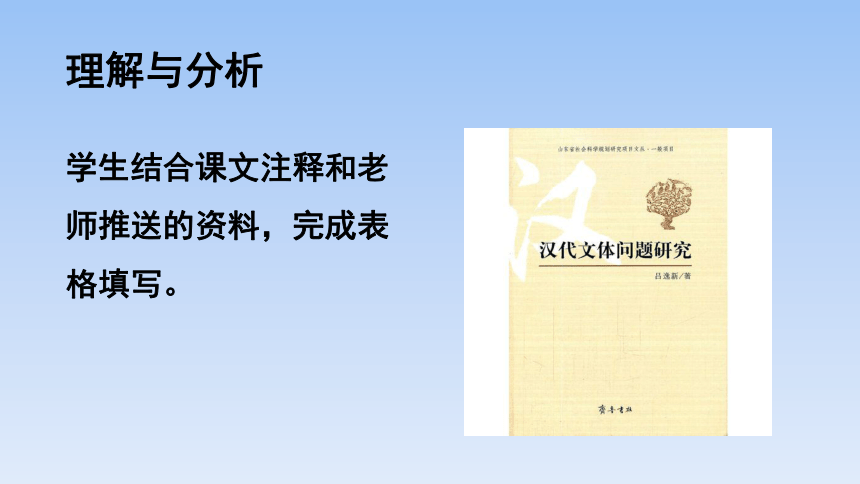

活动二:因体而教

1、厘定文体,把握特征:阅读四篇文章,了解选文出处,结合文章内容,把握各篇的文体特征。在此基础上填写下表。

篇目名称 课文出处(看注释) 体裁特征

理解与分析

学生结合课文注释和老师推送的资料,完成表格填写。

科普文

科普文科普文是介绍、普及科学知识的说明文体。科普文章大致可以分为两种:

(1)科学说明文,以传授一般科学知识为目的,要求有很强的科学性,严格遵循科学的原理。

(2)科学小品文,多用文学笔法介绍科学知识和阐述科学道理,在表达上经常借生动的比喻、有趣的联想,寓科学性、知识性、趣味性、娱乐性为一体,使读者在文学欣赏中获得科学知识。内容科学,文笔生动。

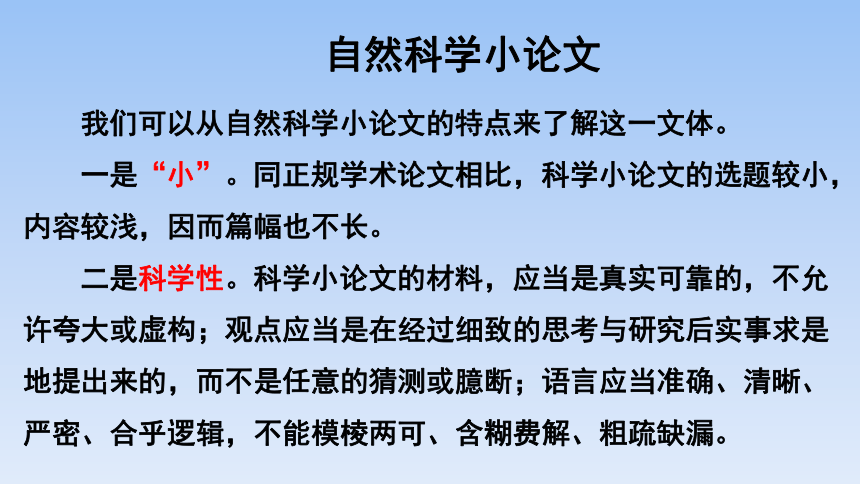

自然科学小论文

我们可以从自然科学小论文的特点来了解这一文体。

一是“小”。同正规学术论文相比,科学小论文的选题较小,内容较浅,因而篇幅也不长。

二是科学性。科学小论文的材料,应当是真实可靠的,不允许夸大或虚构;观点应当是在经过细致的思考与研究后实事求是地提出来的,而不是任意的猜测或臆断;语言应当准确、清晰、严密、合乎逻辑,不能模棱两可、含糊费解、粗疏缺漏。

三是创造性。是否具有一定的创造性,是衡量自然科学小论文质量好坏的重要标准。在科学小论文里,要提出自己在观察、调查或考察中获得的新发现,在实验或制作中运用的新方法,在科技活动中得到的新成果,在深入钻研某种科学知识中积累的新见解,从而给人以一定的启发。

文学评论

文学评论又叫“文艺评论”,既指运用一定的理论和方法对各种文学现象进行探讨、体会、评价的科学研究活动,又指反映这种研究成果的一种文章样式。其任务在于揭示艺术现象中的审美价值和思想意义,探讨艺术创作的方法和规律,以提高文艺创作的水平;还要帮助读者正确理解作品,提高读者的艺术欣赏能力,培养读者健康的艺术情趣。文学评论必须对作品有总的评价,并且对这个评价有一个论证过程。

文学评论包括诗歌评论、小说评论、散文评论、戏剧评论、影视评论等。

文艺随笔

文艺随笔是一种形式灵活、笔调轻松、富有趣味性的批评样式。

随笔很注重内容的知识性,它不像规范的论文那样,注重逻辑和理论论证,而是选用富有趣味性的材料作铺垫,从中引出对某种观点和哲理的议论,再与文学领域的有关话题联系起来加以评论。与此相关,随笔的行文很讲究文采,笔调轻松活泼,亲切随意,深入浅出。批评家常以生动的述说、形象的描绘和巧妙的比喻创造出富有诗意的境界,寓抽象的道理于具体可感的图画之中,尽量避免枯燥的说理和严谨的论证,增强了文章的可读性和艺术魅力。

提示:

篇目名称 课文出处 体裁特征

《青蒿素:人类征服疾病的一小步》 本文根据屠呦呦2011年接受拉斯克奖时的演讲及同年发表于《自然医学》杂志的论文编写而成。 根据演讲稿和论文改编而成,科学研究过程的“混搭文体”。

《一名物理学家的教育历程》 选自《超越时空》(上海科技教育出版社2009年版)。 科普作品与传记特色兼具的科学家的“传记文体”

《中国建筑的特征》 选自《建筑学报》1954年第1期。 研究中国传统建筑,渗透传统文化的科技论文。

《说“木叶”》 选自《唐诗综论》(人民文学出版社1987年版)。 文艺性和学术性兼备的文艺随笔。

2、梳理内容,纲举目张:四篇文章分别写了什么内容?又是如何把这些内容组合起来的?阅读文章,进行具体分析,然后填写下表。

篇目名称 文本内容 组合方式

梳理与分析

学生分成小组,每小组选择一篇,梳理课文内容,探讨组合方式。

课堂分享

提示:

篇目名称 文本内容 组合方式

《青蒿素:人类征服疾病的一小步》 文本内容从获奖感言、青蒿素的发现到中医药学的贡献,小标题即内容 按事物发展脉络组合

《一名物理学家的教育历程》 两件趣事:观察与猜想;一次实验:加速器实验 以科学精神为核心组合

《中国建筑的特征》 中国建筑特征和“词汇”“文法“可译性”问题 以事物特征及关系组合

《说“木叶”》 阐明“木叶”、“落木”与“落叶”在艺术形象上的差别 以联想、发散的思维组合

3、理清思路,谋篇见义:四篇文章都是知识性读物,结构兼具个性和共性。请你依据文章内容,理清各自思路。

《青蒿素》文章思路

《一名物理学家的教育历程》思路

《中国建筑的特点》 行文思路

作者的行文思路是先总说后分说,先介绍特点,后探讨风格。

全文可分为四个部分:前两段从地域分布和历史跨度方面说明中国建筑的影响;中间谈中国建筑的九大特征,是文章的主体部分,对中国建筑方方面面的特点进行了总括说明;然后,作者用很大的篇幅探讨中国建筑上的风格和手法,进一步深化了所论述的主题;最后一段,从古为今用的立场出发,提倡熟悉中国建筑上的“文法”和“词汇”,在现代社会把我们民族建筑上的优良传统发扬光大。

《说“木叶”》行文思路

第一部分(1、2、3自然段):现象:“木叶”是诗人们笔下钟爱的形象。

第二部分(4、5、6自然段):本质:“木叶”的两个艺术特征及原因。

第三部分(第7自然段):总结:“木”与“树”在艺术形象上的差别几乎是一字千金。

总结:

从文章结构的角度来说,屠呦呦和梁思成的文章,前文是纵向发展的结构,后文是总分总结构,总结而言,这两篇行文上是比较规整的结构,是典型的科学思维。

加来道雄和林庚的文章,一篇是经历的叙说,但并非仅根据时间叙事,而是重在突出科学精神,内容上有取舍,安排详略得当;一篇是概念“木叶”的阐述,由概念产生联想,有理论进行总结,收放自如,两者是比较灵动的结构,显示出一定的文学思维。

活动三:语言之美

1、屠呦呦的论文编入教材时,个别词句作了修改。小组合作,比照原文,找出修改过的地方,并从科学语言的角度谈谈修改缘由。

原文:疟疾威胁人的生命长达数千年。上世纪50年代,消灭疟疾的国际努力失败。由于抗药性的出现,疟疾重新开始肆虐。1967年,中国政府启动全国范围的523工程抗击疟疾。我所在的研究所很快参与到这一工作中,并任命我领导疟疾研究团队,由植物化学和药理学方面的研究人员组成。我们这个年轻的团队开始从中草药中提纯可能具有抗疟效应的成分。……我们随后将提取物的酸性和中性成分分离。终于,在1971年10月4日,我们成功得到了中性无毒的提取物,对感染的老鼠和猴子100%有效!这是青蒿素发现的突破口。

课文:疟疾威胁人类健康长达数千年。20世纪50年代,由于疟原虫抗药性的出现,疟疾重新开始肆虐,消灭疟疾的国际努力遭受重挫。1967年,中国政府启动“S23”项目来抗击疟疾。1969年,中医研究院任命我领导抗疟药研究工作。我带领由植物化学和药理学专业研究者组成的团队,开始从中草药中寻找并提取可能具有抗疟疗效的成分。我们随后将青蒿提取物分为酸性和中性两大部分,在1971年10月4日,我们成功得到了安全性高的中性提取物,并获得对感染疟疾的小白鼠和猴子百分之百的抗疟药效!我们终于找到了发现青嵩素抗疟疗效的突破口!

提示:

从三个角度进行探寻:

(1)对研究过程的说明,

(2)对研究对象的描述,

(3)对逻辑事理的阐述。

示例:

(1)对研究过程的说明,譬如用“20世纪”替代“上世纪”,因为科研有具体实验过程,明确时间节点是说明研究过程的必要元素;

(2)对研究对象的描述,譬如将“无毒”改为“安全性高”是对青蒿素药性的准确描述,药品剂量的使用是有标准的,过量则可能对健康造成影响;

(3)对逻辑事理的阐述,擘如将“由于…………肆虐”两句提前,使得上下句之间的因果关系更加严密。

总结:

科学语言,美在严谨;而严谨之美,美在准确、客观与理性。实用文就是通过准确地遣词造句,来客观地陈述研究对象、研究过程,理性地阐述事理,传达科学精神。

2、以《说“木叶”》第6段节选(“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下………这是一个典型的清秋的性格”)为例,找出最能体现文学语言特点的词句,写一段微评论。

提示:

从词汇、句式、手法(修辞)三个方面进行分析。

示例:以品读“形容词”为例

(1)挖空填写,让学生整体感知绵密而又雅致的形容词;

(2)教师采撷文句拼凑为诗,通过单人读、整体读等方式感受林庚文字的诗意;

(3)引人北大教授葛晓音的评价来概括林庚“诗理交织”的文风:“尽管本世纪不乏兼备诗才和学力的通人,但像林先生这样诗性和理性交互渗透在创作和学问之中,并形成鲜明特色的大家却很罕见。”

总结:

文学语言,美在诗意;而诗意之美,美在灵动、主观与形象。其灵动,在于词汇、句式等的灵活转换;其主观,在于说理时鲜明的个人印记;其形象,在于运用各种修辞进行精致的论述。“木叶的暗示性”,过于抽象,所以林庚引人大量古诗词进行形象的解说,营造强烈的画面感,引发我们的阅读联想,将抽象的事理说得具体可感。因此,实用文语言在严谨的底色上,还可以有另外一番诗意。

3、试一试:朗读《一名物理学家的教育历程》第7段、《中国建筑的特征》第15段,根据上述语体要素,分别概括其言语风格。

提示:前者引导学生抓住拟人以及第一人称叙述特征,体会生动活泼、富有趣味的言语风格;后者则引导学生抓住比喻论证,体会简明缜密、深入浅出的言语风格。

4、“严谨之美”与“诗意之美”,这两种看似矛盾的“美”在不同的权重配比之下,给不同的实用文带来了不同的言语风格。请结合之前分析,分别概括出四篇文章的语言风格,并思考有哪些因素影响着言语风格的生成?

提示:

篇目名称 说明对象 语言风格

《青蒿素:人类征服疾病的一小步》 青蒿素(药理研究) 朴实准确、客观理性

《一名物理学家的教育历程》 物理学研究 生动活泼、富有趣味

《中国建筑的特征》 中国古建筑 简明缜密、深入浅出

《说“木叶”》 木叶(诗歌暗示性) 诗理交织、灵动典雅

提示:因素

1)作者身份有别:如林庚曾以古代文学研究立身,又以现代派诗歌闻名,毕业论文即第一本诗集《夜》,这样的跨界思维方式,使其不但有扎实的文言造诣,还有深厚的诗歌功底;

2)受众不同:科普文是面向非专业人土来介绍科学技术,因此语言轻松活泼、通俗易懂;科学论文是面向专业科研人员,要求逻辑严谨;而文艺随笔则是面向文学爱好者,所以文学性较强;

3)文体有差,说明对象有别:科学的说明对象,本就是客观存在的自然现象,研究手段往往是实验性的;而文学的说明对象,是抽象的人文现象,因此研究手段常常是主观性的。

活动四:体悟创新精神,学习优秀品质

1、深入研读课文,了解作者发现与创新背后的思维方式,填写下表。

人物 发现与创新路径 发现与创新背后的思维方式

提示:

作者 发现与创新路径 发现与创新背后的思维方式

屠呦呦

加来 道雄

从中国古代典籍中找到灵感,转换研究思路,最终发现青蒿素

求异

幼年观察鲤鱼世界,引发无限遐想;少年接触爱因斯坦,展开科学实验

想象与实证

梁思成

林庚

用语言学的概念来归纳总结中国传统建筑的特点,以“文法”和“词汇”来阐说建筑上的惯例、法式和构件、因素,以“可译性”来阐说不同时代不同民族的建筑实现了同样的目的、表达了同样的情感

类比

从大量的文学现象中概括事物特点,从材料的梳理中发现问题,进行考证

归纳

2、四位作者的成长经历、研究成果给了你哪些启示?成为一名学者或科学家需要哪些素质?

示例:

(1)对科学要有浓厚兴趣、强烈的好奇心,要有循序渐进、逐步深入的探索精神,有艰辛的研究过程、坚持不懈的追求;具有广博的知识、深入的思考和实验考证精神;要深入浅出地介绍宣传,扩大影响,造福人类。

(2)既要具备专业水平,还要有文学基础和文字功底。

3、《说“木叶”》中主要阐释了诗歌语言的暗示性,这对我们欣赏诗歌有什么启示?请结合内容简要说说。并从“柳”“梅”“月”“鸿雁”等形象中选取一个,结合具体诗句,进行具体分析。

提示:启示

①诗歌的语言富于暗示性,微妙的意味往往寄诸言外。本文谈到,“这暗示性仿佛是概念的影子”,它与“概念中的意义交织组合起来”,“成为丰富多彩、一言难尽的言说”。所谓“概念中的意义”,大约是指在字典、辞典中可以查到的词语的意思,明了确定。而作为概念的影子的暗示性,指的是概念以外的意义,如象征义、深层义、言外义等,这样的意义是不确定的,有弹性的,是要依据上下文或整首诗来理解的。

提示:启示

②鉴赏诗歌,不但要理解表层意思,而且要品尝言外之意。诗歌的语言是有尽的,但它包含的意思,给读者的暗示、启发则是无尽的。我们鉴赏诗歌,要从语言入手,但不要被语言局限,应当从言内到言外,品尝那些言外的微妙滋味。

分享与交流

学生从“柳”“梅”“月”“鸿雁”等形象中选取一个,寻找相应的诗句,并结合诗歌语言暗示性,分析其丰富的意蕴,最后总结出该意象的暗示性意义。

写作:如何清晰地说明事理

1、阅读课本《如何清晰地说明事理》,总结方法

2、作文写作

3、习作修改

第三单元·单元备课

探索与创新

人类在不断的探索与发现中推动文明的进步。与生俱来的好奇心和想象力,驱动我们不断追求,努力创新;创新的过程充满了挑战,又饶有趣味。广阔的未知世界,正等待我们去发现和书写。

本单元所选的几篇文章反映了自然科学和人文社会科学的多个领域中的探索及其发现。这些文章有的介绍科学发现的成果和过程,有的探讨建筑学问题,有的分析文学现象,展现了不同领域学者们的创新意识、探索精神和科学态度,可以激发我们对科学探究的兴趣和热情。

本单元主要学习知识性读物的阅读方法,发展科学思维,培养科学精神。阅读时要把握关键概念和术语,理清文章思路;分析作者阐释说明、逻辑推理的方法,体会文章语言严谨准确的特点;还要运用所学知识,探究实际问题,形成自己的见解。

活动一:认识作者

梳理本单元四位作者的信息,填写下表。

作者 国籍 身份 研究领域 研究成果或作品

作者 国籍 身份 研究领域 研究成果或作品

屠呦呦

加来道雄

梁思成

林庚

中国

日裔美国

物理学家

空间物理

著有《量子场论》《超弦导论》等

建筑学家

古代建筑

著有《清式营造则例》《中国建筑史》,在研究和保护古代建筑上卓有成就

中国

文学史家

古代文学

著有《唐诗综论》《诗人李白》,在楚辞、唐诗研究上卓有建树

发现青蒿素,造福全人类

生物科学家

生物制药

中国

活动二:因体而教

1、厘定文体,把握特征:阅读四篇文章,了解选文出处,结合文章内容,把握各篇的文体特征。在此基础上填写下表。

篇目名称 课文出处(看注释) 体裁特征

理解与分析

学生结合课文注释和老师推送的资料,完成表格填写。

科普文

科普文科普文是介绍、普及科学知识的说明文体。科普文章大致可以分为两种:

(1)科学说明文,以传授一般科学知识为目的,要求有很强的科学性,严格遵循科学的原理。

(2)科学小品文,多用文学笔法介绍科学知识和阐述科学道理,在表达上经常借生动的比喻、有趣的联想,寓科学性、知识性、趣味性、娱乐性为一体,使读者在文学欣赏中获得科学知识。内容科学,文笔生动。

自然科学小论文

我们可以从自然科学小论文的特点来了解这一文体。

一是“小”。同正规学术论文相比,科学小论文的选题较小,内容较浅,因而篇幅也不长。

二是科学性。科学小论文的材料,应当是真实可靠的,不允许夸大或虚构;观点应当是在经过细致的思考与研究后实事求是地提出来的,而不是任意的猜测或臆断;语言应当准确、清晰、严密、合乎逻辑,不能模棱两可、含糊费解、粗疏缺漏。

三是创造性。是否具有一定的创造性,是衡量自然科学小论文质量好坏的重要标准。在科学小论文里,要提出自己在观察、调查或考察中获得的新发现,在实验或制作中运用的新方法,在科技活动中得到的新成果,在深入钻研某种科学知识中积累的新见解,从而给人以一定的启发。

文学评论

文学评论又叫“文艺评论”,既指运用一定的理论和方法对各种文学现象进行探讨、体会、评价的科学研究活动,又指反映这种研究成果的一种文章样式。其任务在于揭示艺术现象中的审美价值和思想意义,探讨艺术创作的方法和规律,以提高文艺创作的水平;还要帮助读者正确理解作品,提高读者的艺术欣赏能力,培养读者健康的艺术情趣。文学评论必须对作品有总的评价,并且对这个评价有一个论证过程。

文学评论包括诗歌评论、小说评论、散文评论、戏剧评论、影视评论等。

文艺随笔

文艺随笔是一种形式灵活、笔调轻松、富有趣味性的批评样式。

随笔很注重内容的知识性,它不像规范的论文那样,注重逻辑和理论论证,而是选用富有趣味性的材料作铺垫,从中引出对某种观点和哲理的议论,再与文学领域的有关话题联系起来加以评论。与此相关,随笔的行文很讲究文采,笔调轻松活泼,亲切随意,深入浅出。批评家常以生动的述说、形象的描绘和巧妙的比喻创造出富有诗意的境界,寓抽象的道理于具体可感的图画之中,尽量避免枯燥的说理和严谨的论证,增强了文章的可读性和艺术魅力。

提示:

篇目名称 课文出处 体裁特征

《青蒿素:人类征服疾病的一小步》 本文根据屠呦呦2011年接受拉斯克奖时的演讲及同年发表于《自然医学》杂志的论文编写而成。 根据演讲稿和论文改编而成,科学研究过程的“混搭文体”。

《一名物理学家的教育历程》 选自《超越时空》(上海科技教育出版社2009年版)。 科普作品与传记特色兼具的科学家的“传记文体”

《中国建筑的特征》 选自《建筑学报》1954年第1期。 研究中国传统建筑,渗透传统文化的科技论文。

《说“木叶”》 选自《唐诗综论》(人民文学出版社1987年版)。 文艺性和学术性兼备的文艺随笔。

2、梳理内容,纲举目张:四篇文章分别写了什么内容?又是如何把这些内容组合起来的?阅读文章,进行具体分析,然后填写下表。

篇目名称 文本内容 组合方式

梳理与分析

学生分成小组,每小组选择一篇,梳理课文内容,探讨组合方式。

课堂分享

提示:

篇目名称 文本内容 组合方式

《青蒿素:人类征服疾病的一小步》 文本内容从获奖感言、青蒿素的发现到中医药学的贡献,小标题即内容 按事物发展脉络组合

《一名物理学家的教育历程》 两件趣事:观察与猜想;一次实验:加速器实验 以科学精神为核心组合

《中国建筑的特征》 中国建筑特征和“词汇”“文法“可译性”问题 以事物特征及关系组合

《说“木叶”》 阐明“木叶”、“落木”与“落叶”在艺术形象上的差别 以联想、发散的思维组合

3、理清思路,谋篇见义:四篇文章都是知识性读物,结构兼具个性和共性。请你依据文章内容,理清各自思路。

《青蒿素》文章思路

《一名物理学家的教育历程》思路

《中国建筑的特点》 行文思路

作者的行文思路是先总说后分说,先介绍特点,后探讨风格。

全文可分为四个部分:前两段从地域分布和历史跨度方面说明中国建筑的影响;中间谈中国建筑的九大特征,是文章的主体部分,对中国建筑方方面面的特点进行了总括说明;然后,作者用很大的篇幅探讨中国建筑上的风格和手法,进一步深化了所论述的主题;最后一段,从古为今用的立场出发,提倡熟悉中国建筑上的“文法”和“词汇”,在现代社会把我们民族建筑上的优良传统发扬光大。

《说“木叶”》行文思路

第一部分(1、2、3自然段):现象:“木叶”是诗人们笔下钟爱的形象。

第二部分(4、5、6自然段):本质:“木叶”的两个艺术特征及原因。

第三部分(第7自然段):总结:“木”与“树”在艺术形象上的差别几乎是一字千金。

总结:

从文章结构的角度来说,屠呦呦和梁思成的文章,前文是纵向发展的结构,后文是总分总结构,总结而言,这两篇行文上是比较规整的结构,是典型的科学思维。

加来道雄和林庚的文章,一篇是经历的叙说,但并非仅根据时间叙事,而是重在突出科学精神,内容上有取舍,安排详略得当;一篇是概念“木叶”的阐述,由概念产生联想,有理论进行总结,收放自如,两者是比较灵动的结构,显示出一定的文学思维。

活动三:语言之美

1、屠呦呦的论文编入教材时,个别词句作了修改。小组合作,比照原文,找出修改过的地方,并从科学语言的角度谈谈修改缘由。

原文:疟疾威胁人的生命长达数千年。上世纪50年代,消灭疟疾的国际努力失败。由于抗药性的出现,疟疾重新开始肆虐。1967年,中国政府启动全国范围的523工程抗击疟疾。我所在的研究所很快参与到这一工作中,并任命我领导疟疾研究团队,由植物化学和药理学方面的研究人员组成。我们这个年轻的团队开始从中草药中提纯可能具有抗疟效应的成分。……我们随后将提取物的酸性和中性成分分离。终于,在1971年10月4日,我们成功得到了中性无毒的提取物,对感染的老鼠和猴子100%有效!这是青蒿素发现的突破口。

课文:疟疾威胁人类健康长达数千年。20世纪50年代,由于疟原虫抗药性的出现,疟疾重新开始肆虐,消灭疟疾的国际努力遭受重挫。1967年,中国政府启动“S23”项目来抗击疟疾。1969年,中医研究院任命我领导抗疟药研究工作。我带领由植物化学和药理学专业研究者组成的团队,开始从中草药中寻找并提取可能具有抗疟疗效的成分。我们随后将青蒿提取物分为酸性和中性两大部分,在1971年10月4日,我们成功得到了安全性高的中性提取物,并获得对感染疟疾的小白鼠和猴子百分之百的抗疟药效!我们终于找到了发现青嵩素抗疟疗效的突破口!

提示:

从三个角度进行探寻:

(1)对研究过程的说明,

(2)对研究对象的描述,

(3)对逻辑事理的阐述。

示例:

(1)对研究过程的说明,譬如用“20世纪”替代“上世纪”,因为科研有具体实验过程,明确时间节点是说明研究过程的必要元素;

(2)对研究对象的描述,譬如将“无毒”改为“安全性高”是对青蒿素药性的准确描述,药品剂量的使用是有标准的,过量则可能对健康造成影响;

(3)对逻辑事理的阐述,擘如将“由于…………肆虐”两句提前,使得上下句之间的因果关系更加严密。

总结:

科学语言,美在严谨;而严谨之美,美在准确、客观与理性。实用文就是通过准确地遣词造句,来客观地陈述研究对象、研究过程,理性地阐述事理,传达科学精神。

2、以《说“木叶”》第6段节选(“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下………这是一个典型的清秋的性格”)为例,找出最能体现文学语言特点的词句,写一段微评论。

提示:

从词汇、句式、手法(修辞)三个方面进行分析。

示例:以品读“形容词”为例

(1)挖空填写,让学生整体感知绵密而又雅致的形容词;

(2)教师采撷文句拼凑为诗,通过单人读、整体读等方式感受林庚文字的诗意;

(3)引人北大教授葛晓音的评价来概括林庚“诗理交织”的文风:“尽管本世纪不乏兼备诗才和学力的通人,但像林先生这样诗性和理性交互渗透在创作和学问之中,并形成鲜明特色的大家却很罕见。”

总结:

文学语言,美在诗意;而诗意之美,美在灵动、主观与形象。其灵动,在于词汇、句式等的灵活转换;其主观,在于说理时鲜明的个人印记;其形象,在于运用各种修辞进行精致的论述。“木叶的暗示性”,过于抽象,所以林庚引人大量古诗词进行形象的解说,营造强烈的画面感,引发我们的阅读联想,将抽象的事理说得具体可感。因此,实用文语言在严谨的底色上,还可以有另外一番诗意。

3、试一试:朗读《一名物理学家的教育历程》第7段、《中国建筑的特征》第15段,根据上述语体要素,分别概括其言语风格。

提示:前者引导学生抓住拟人以及第一人称叙述特征,体会生动活泼、富有趣味的言语风格;后者则引导学生抓住比喻论证,体会简明缜密、深入浅出的言语风格。

4、“严谨之美”与“诗意之美”,这两种看似矛盾的“美”在不同的权重配比之下,给不同的实用文带来了不同的言语风格。请结合之前分析,分别概括出四篇文章的语言风格,并思考有哪些因素影响着言语风格的生成?

提示:

篇目名称 说明对象 语言风格

《青蒿素:人类征服疾病的一小步》 青蒿素(药理研究) 朴实准确、客观理性

《一名物理学家的教育历程》 物理学研究 生动活泼、富有趣味

《中国建筑的特征》 中国古建筑 简明缜密、深入浅出

《说“木叶”》 木叶(诗歌暗示性) 诗理交织、灵动典雅

提示:因素

1)作者身份有别:如林庚曾以古代文学研究立身,又以现代派诗歌闻名,毕业论文即第一本诗集《夜》,这样的跨界思维方式,使其不但有扎实的文言造诣,还有深厚的诗歌功底;

2)受众不同:科普文是面向非专业人土来介绍科学技术,因此语言轻松活泼、通俗易懂;科学论文是面向专业科研人员,要求逻辑严谨;而文艺随笔则是面向文学爱好者,所以文学性较强;

3)文体有差,说明对象有别:科学的说明对象,本就是客观存在的自然现象,研究手段往往是实验性的;而文学的说明对象,是抽象的人文现象,因此研究手段常常是主观性的。

活动四:体悟创新精神,学习优秀品质

1、深入研读课文,了解作者发现与创新背后的思维方式,填写下表。

人物 发现与创新路径 发现与创新背后的思维方式

提示:

作者 发现与创新路径 发现与创新背后的思维方式

屠呦呦

加来 道雄

从中国古代典籍中找到灵感,转换研究思路,最终发现青蒿素

求异

幼年观察鲤鱼世界,引发无限遐想;少年接触爱因斯坦,展开科学实验

想象与实证

梁思成

林庚

用语言学的概念来归纳总结中国传统建筑的特点,以“文法”和“词汇”来阐说建筑上的惯例、法式和构件、因素,以“可译性”来阐说不同时代不同民族的建筑实现了同样的目的、表达了同样的情感

类比

从大量的文学现象中概括事物特点,从材料的梳理中发现问题,进行考证

归纳

2、四位作者的成长经历、研究成果给了你哪些启示?成为一名学者或科学家需要哪些素质?

示例:

(1)对科学要有浓厚兴趣、强烈的好奇心,要有循序渐进、逐步深入的探索精神,有艰辛的研究过程、坚持不懈的追求;具有广博的知识、深入的思考和实验考证精神;要深入浅出地介绍宣传,扩大影响,造福人类。

(2)既要具备专业水平,还要有文学基础和文字功底。

3、《说“木叶”》中主要阐释了诗歌语言的暗示性,这对我们欣赏诗歌有什么启示?请结合内容简要说说。并从“柳”“梅”“月”“鸿雁”等形象中选取一个,结合具体诗句,进行具体分析。

提示:启示

①诗歌的语言富于暗示性,微妙的意味往往寄诸言外。本文谈到,“这暗示性仿佛是概念的影子”,它与“概念中的意义交织组合起来”,“成为丰富多彩、一言难尽的言说”。所谓“概念中的意义”,大约是指在字典、辞典中可以查到的词语的意思,明了确定。而作为概念的影子的暗示性,指的是概念以外的意义,如象征义、深层义、言外义等,这样的意义是不确定的,有弹性的,是要依据上下文或整首诗来理解的。

提示:启示

②鉴赏诗歌,不但要理解表层意思,而且要品尝言外之意。诗歌的语言是有尽的,但它包含的意思,给读者的暗示、启发则是无尽的。我们鉴赏诗歌,要从语言入手,但不要被语言局限,应当从言内到言外,品尝那些言外的微妙滋味。

分享与交流

学生从“柳”“梅”“月”“鸿雁”等形象中选取一个,寻找相应的诗句,并结合诗歌语言暗示性,分析其丰富的意蕴,最后总结出该意象的暗示性意义。

写作:如何清晰地说明事理

1、阅读课本《如何清晰地说明事理》,总结方法

2、作文写作

3、习作修改

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])