人教版部编(2019)高中语文必修下册 课件【阅读专题4】言语之美:文体与语体的关系(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文必修下册 课件【阅读专题4】言语之美:文体与语体的关系(共25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 704.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-28 17:49:53 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

言语之美:文体与语体的关系

阅读专题4

学习目标

聚焦整个单元,联读《青蒿素:人类征服疾病的一小步》《说“木叶”》《一名物理学家的教育历程》《中国建筑的特征》,感受实用文语言准确、客观、理性的严谨之美与灵动、主观、形象的诗意之美,思考文体与语体的关系。

研读四篇课文,概括言语风格。

参照论文原文,精读《青蒿素:人类征服疾病的一小步》,找岀修改的地方,思考修改原因。

细读《说“木叶”》第6段节选内容,写一段语言赏析微评论。

预习任务

目录

任务一 因体而学,悟语言底色

01

任务二 因物而文,赏语言异格

02

任务三 条分缕析,辨语言内质

03

任务一 因体而学,悟语言底色

1.比较

比较杜牧《阿房宫赋》(“五步一楼……不霁何虹”)与梁思成《中国建筑的特征》“在平面布置上......围绕着一个或若干个庭院或天井建造而成的”)片段。

思考:同样是描写中国的传统建筑,两者言语风格有何区别?

2.活动探究

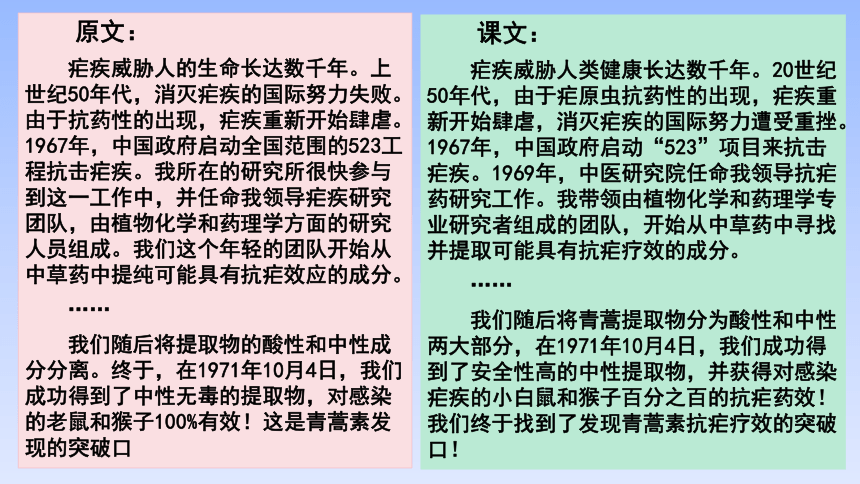

屠呦呦的论文编入教材时,个别词句作了修改。小组合作,比照原文,找出修改过的地方,并从科学语言的角度谈谈修改缘由。

原文:

疟疾威胁人的生命长达数千年。上世纪50年代,消灭疟疾的国际努力失败。由于抗药性的出现,疟疾重新开始肆虐。1967年,中国政府启动全国范围的523工程抗击疟疾。我所在的研究所很快参与到这一工作中,并任命我领导疟疾研究团队,由植物化学和药理学方面的研究人员组成。我们这个年轻的团队开始从中草药中提纯可能具有抗疟效应的成分。

……

我们随后将提取物的酸性和中性成分分离。终于,在1971年10月4日,我们成功得到了中性无毒的提取物,对感染的老鼠和猴子100%有效!这是青蒿素发现的突破口

课文:

疟疾威胁人类健康长达数千年。20世纪50年代,由于疟原虫抗药性的出现,疟疾重新开始肆虐,消灭疟疾的国际努力遭受重挫。1967年,中国政府启动“523”项目来抗击疟疾。1969年,中医研究院任命我领导抗疟药研究工作。我带领由植物化学和药理学专业研究者组成的团队,开始从中草药中寻找并提取可能具有抗疟疗效的成分。

……

我们随后将青蒿提取物分为酸性和中性两大部分,在1971年10月4日,我们成功得到了安全性高的中性提取物,并获得对感染疟疾的小白鼠和猴子百分之百的抗疟药效!我们终于找到了发现青蒿素抗疟疗效的突破口!

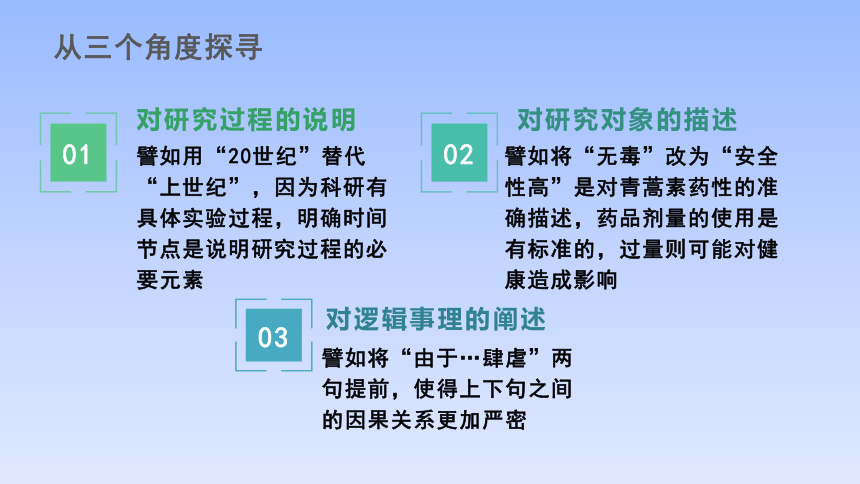

从三个角度探寻

01

对研究过程的说明

譬如用“20世纪”替代“上世纪”,因为科研有具体实验过程,明确时间节点是说明研究过程的必要元素

02

对研究对象的描述

譬如将“无毒”改为“安全性高”是对青蒿素药性的准确描述,药品剂量的使用是有标准的,过量则可能对健康造成影响

03

对逻辑事理的阐述

譬如将“由于…肆虐”两句提前,使得上下句之间的因果关系更加严密

3.概括整合

科学语言,美在严谨;而严谨之美,美在准确、客观与理性。实用文就是通过准确地遣词造句,来客观地陈述研究对象、研究过程,理性地阐述事理,传达科学精神。

基于这样的研究对象与研究目的,准确、客观、理性的严谨之美就是实用文语言的底色。正如汪曾祺所言:“语言的目的是使人一看就明白,一听就记住。语言的唯一标准,是准确。”

任务二 因物而文,赏语言异格

1.活动探究

以《说“木叶”》第6段节选(“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下……这是一个典型的清秋的性格”)为例,找出最能体现文学语言特点的词句,写一段微评论。

提示

句式

手法

词汇

语体要素

提示

语体要素 特征

词汇

句式

手法(修辞)

形容词绵密、叠词

(特征:用词文雅,音韵和谐)

长短结合、整散结合

(特征:句式灵活,错落有致)

拟人、视听结合、想象、引用

(特征:手法丰赡,文质兼美)

2.精读细研:以品读“形容词”为例展开三步教学。

评价:

“尽管本世纪不乏兼备诗才和学力的通人,但像林先生这样诗性和理性交互渗透在创作和学问之中,并形成鲜明特色的大家却很罕见。”

挖空填写,整体感知绵密而又雅致的形容词

采撷文句拼凑为诗,通过单人读、整体读等方式感受林庚文字的诗意

引入北大教授葛晓音的评价来概括林庚“诗理交织”的文风

3.概括整合

文学语言,美在诗意;而诗意之美,美在灵动、主观与形象。其灵动,在于词汇、句式等的灵活转换;其主观,在于说理时鲜明的个人印记;其形象,在于运用各种修辞进行精致的论述。“木叶的暗示性”,过于抽象,所以林庚引入大量古诗词进行形象的解说,营造强烈的画面感,引发我们的阅读联想,将抽象的事理说得具体可感。因此,实用文语言在严谨的底色上,还可以有另外一番诗意。

4.拓展延伸

朗读《一名物理学家的教育历程》第7段、《中国建筑的特征》第15段,根据上述语体要素,分别概括其言语风格。前者需要抓住拟人以及第一人称叙述特征,体会生动活泼、富有趣味的言语风格;后者则抓住比喻论证,体会简明缜密、深人浅出的言语风格。

任务三 条分缕析,辨语言内质

1.活动探究

“严谨之美”与“诗意之美”,这两种看似矛盾的“美”在不同的权重配比之下,给不同的实用文带来了不同的言语风格。请结合下表。

思考:有哪些因素影响着言语风格的生成?

篇名 作者 (身份) 文体 说明对象 言语风格

《青蒿素:人类征服疾病的一小步》

《说“木叶”》

《一名物理学家的教育历程》

《中国建筑的特征》

屠呦呦

(药学家)

林庚

(诗人、学者)

加来道雄

(物理学家)

梁思成

(建筑学家)

科学论文

文艺随笔

自传性质的科普文

建筑学论文

青蒿素

(药理研究)

木叶

(诗歌意象的暗示性)

高维世界

(物理实验)

中国建筑的特征

朴实准确,理性客观

诗理交织,灵动典雅

生动活泼,富有趣味

简明缜密,深入浅出

提示(探究角度)

(1)作者身份有别,如林庚曾以古代文学研究立身,又以现代派诗歌闻名,毕业论文即第一本诗集《夜》,这样的跨界思维方式,使其不但有扎实的文言造诣,还有深厚的诗歌功底;

(2)受众不同:科普文是面向非专业人士来介绍科学技术,因此语言轻松活泼、通俗易懂;科学论文是面向专业科研人员,要求逻辑严谨;而文艺随笔则是面向文学爱好者,所以文学性较强;

(3)文体有差,说明对象有差:科学的说明对象,本就是客观存在的自然现象,研究手段往往是实验性的;而文学的说明对象,是抽象的人文现象,因此研究手段常常是主观性的。

2.启发思考

言如其物,物如其言。从这个层面看,“主观”并不等于随意、无依据,它是建立在对事物科学、准确并富有创造性的、独到的认识基础之上的事理阐述。

因此,我们是否可以说,灵动、主观、形象的诗意之美,其实也是另外一种严谨?

课后作业

朱光潜说:“文学的媒介是语言,而语言是社会交际的工具,要达到社会交际的目的,运用语言的人第一要有话要说(内容),其次要把话说好,叫人不但听得懂,而且听得顺耳(形式),这两点是实用文和艺术文都要达到的。如果要在一般语言的运用和文艺创作之间划出一条绝对互不相犯的界限,那是很难的。“

也有人说,实用文的语言一旦偏向主观,个人色彩过浓,就失去了其实用价值。

对此,你怎么看?

答案提示

此题为开放性题目,没有统一答案,重在引导学生关注实用文的文体特征、研究对象等,注意要在“叩其两端、允执其中”的原则基础上,进行思辨性、创造性的观点陈述。

感谢聆听,敬请指正!

言语之美:文体与语体的关系

阅读专题4

学习目标

聚焦整个单元,联读《青蒿素:人类征服疾病的一小步》《说“木叶”》《一名物理学家的教育历程》《中国建筑的特征》,感受实用文语言准确、客观、理性的严谨之美与灵动、主观、形象的诗意之美,思考文体与语体的关系。

研读四篇课文,概括言语风格。

参照论文原文,精读《青蒿素:人类征服疾病的一小步》,找岀修改的地方,思考修改原因。

细读《说“木叶”》第6段节选内容,写一段语言赏析微评论。

预习任务

目录

任务一 因体而学,悟语言底色

01

任务二 因物而文,赏语言异格

02

任务三 条分缕析,辨语言内质

03

任务一 因体而学,悟语言底色

1.比较

比较杜牧《阿房宫赋》(“五步一楼……不霁何虹”)与梁思成《中国建筑的特征》“在平面布置上......围绕着一个或若干个庭院或天井建造而成的”)片段。

思考:同样是描写中国的传统建筑,两者言语风格有何区别?

2.活动探究

屠呦呦的论文编入教材时,个别词句作了修改。小组合作,比照原文,找出修改过的地方,并从科学语言的角度谈谈修改缘由。

原文:

疟疾威胁人的生命长达数千年。上世纪50年代,消灭疟疾的国际努力失败。由于抗药性的出现,疟疾重新开始肆虐。1967年,中国政府启动全国范围的523工程抗击疟疾。我所在的研究所很快参与到这一工作中,并任命我领导疟疾研究团队,由植物化学和药理学方面的研究人员组成。我们这个年轻的团队开始从中草药中提纯可能具有抗疟效应的成分。

……

我们随后将提取物的酸性和中性成分分离。终于,在1971年10月4日,我们成功得到了中性无毒的提取物,对感染的老鼠和猴子100%有效!这是青蒿素发现的突破口

课文:

疟疾威胁人类健康长达数千年。20世纪50年代,由于疟原虫抗药性的出现,疟疾重新开始肆虐,消灭疟疾的国际努力遭受重挫。1967年,中国政府启动“523”项目来抗击疟疾。1969年,中医研究院任命我领导抗疟药研究工作。我带领由植物化学和药理学专业研究者组成的团队,开始从中草药中寻找并提取可能具有抗疟疗效的成分。

……

我们随后将青蒿提取物分为酸性和中性两大部分,在1971年10月4日,我们成功得到了安全性高的中性提取物,并获得对感染疟疾的小白鼠和猴子百分之百的抗疟药效!我们终于找到了发现青蒿素抗疟疗效的突破口!

从三个角度探寻

01

对研究过程的说明

譬如用“20世纪”替代“上世纪”,因为科研有具体实验过程,明确时间节点是说明研究过程的必要元素

02

对研究对象的描述

譬如将“无毒”改为“安全性高”是对青蒿素药性的准确描述,药品剂量的使用是有标准的,过量则可能对健康造成影响

03

对逻辑事理的阐述

譬如将“由于…肆虐”两句提前,使得上下句之间的因果关系更加严密

3.概括整合

科学语言,美在严谨;而严谨之美,美在准确、客观与理性。实用文就是通过准确地遣词造句,来客观地陈述研究对象、研究过程,理性地阐述事理,传达科学精神。

基于这样的研究对象与研究目的,准确、客观、理性的严谨之美就是实用文语言的底色。正如汪曾祺所言:“语言的目的是使人一看就明白,一听就记住。语言的唯一标准,是准确。”

任务二 因物而文,赏语言异格

1.活动探究

以《说“木叶”》第6段节选(“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下……这是一个典型的清秋的性格”)为例,找出最能体现文学语言特点的词句,写一段微评论。

提示

句式

手法

词汇

语体要素

提示

语体要素 特征

词汇

句式

手法(修辞)

形容词绵密、叠词

(特征:用词文雅,音韵和谐)

长短结合、整散结合

(特征:句式灵活,错落有致)

拟人、视听结合、想象、引用

(特征:手法丰赡,文质兼美)

2.精读细研:以品读“形容词”为例展开三步教学。

评价:

“尽管本世纪不乏兼备诗才和学力的通人,但像林先生这样诗性和理性交互渗透在创作和学问之中,并形成鲜明特色的大家却很罕见。”

挖空填写,整体感知绵密而又雅致的形容词

采撷文句拼凑为诗,通过单人读、整体读等方式感受林庚文字的诗意

引入北大教授葛晓音的评价来概括林庚“诗理交织”的文风

3.概括整合

文学语言,美在诗意;而诗意之美,美在灵动、主观与形象。其灵动,在于词汇、句式等的灵活转换;其主观,在于说理时鲜明的个人印记;其形象,在于运用各种修辞进行精致的论述。“木叶的暗示性”,过于抽象,所以林庚引入大量古诗词进行形象的解说,营造强烈的画面感,引发我们的阅读联想,将抽象的事理说得具体可感。因此,实用文语言在严谨的底色上,还可以有另外一番诗意。

4.拓展延伸

朗读《一名物理学家的教育历程》第7段、《中国建筑的特征》第15段,根据上述语体要素,分别概括其言语风格。前者需要抓住拟人以及第一人称叙述特征,体会生动活泼、富有趣味的言语风格;后者则抓住比喻论证,体会简明缜密、深人浅出的言语风格。

任务三 条分缕析,辨语言内质

1.活动探究

“严谨之美”与“诗意之美”,这两种看似矛盾的“美”在不同的权重配比之下,给不同的实用文带来了不同的言语风格。请结合下表。

思考:有哪些因素影响着言语风格的生成?

篇名 作者 (身份) 文体 说明对象 言语风格

《青蒿素:人类征服疾病的一小步》

《说“木叶”》

《一名物理学家的教育历程》

《中国建筑的特征》

屠呦呦

(药学家)

林庚

(诗人、学者)

加来道雄

(物理学家)

梁思成

(建筑学家)

科学论文

文艺随笔

自传性质的科普文

建筑学论文

青蒿素

(药理研究)

木叶

(诗歌意象的暗示性)

高维世界

(物理实验)

中国建筑的特征

朴实准确,理性客观

诗理交织,灵动典雅

生动活泼,富有趣味

简明缜密,深入浅出

提示(探究角度)

(1)作者身份有别,如林庚曾以古代文学研究立身,又以现代派诗歌闻名,毕业论文即第一本诗集《夜》,这样的跨界思维方式,使其不但有扎实的文言造诣,还有深厚的诗歌功底;

(2)受众不同:科普文是面向非专业人士来介绍科学技术,因此语言轻松活泼、通俗易懂;科学论文是面向专业科研人员,要求逻辑严谨;而文艺随笔则是面向文学爱好者,所以文学性较强;

(3)文体有差,说明对象有差:科学的说明对象,本就是客观存在的自然现象,研究手段往往是实验性的;而文学的说明对象,是抽象的人文现象,因此研究手段常常是主观性的。

2.启发思考

言如其物,物如其言。从这个层面看,“主观”并不等于随意、无依据,它是建立在对事物科学、准确并富有创造性的、独到的认识基础之上的事理阐述。

因此,我们是否可以说,灵动、主观、形象的诗意之美,其实也是另外一种严谨?

课后作业

朱光潜说:“文学的媒介是语言,而语言是社会交际的工具,要达到社会交际的目的,运用语言的人第一要有话要说(内容),其次要把话说好,叫人不但听得懂,而且听得顺耳(形式),这两点是实用文和艺术文都要达到的。如果要在一般语言的运用和文艺创作之间划出一条绝对互不相犯的界限,那是很难的。“

也有人说,实用文的语言一旦偏向主观,个人色彩过浓,就失去了其实用价值。

对此,你怎么看?

答案提示

此题为开放性题目,没有统一答案,重在引导学生关注实用文的文体特征、研究对象等,注意要在“叩其两端、允执其中”的原则基础上,进行思辨性、创造性的观点陈述。

感谢聆听,敬请指正!

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])