16.2 《六国论》课件(共21张PPT) 2021-2022学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 16.2 《六国论》课件(共21张PPT) 2021-2022学年统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-28 18:03:54 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

大器晚成传美名,言兵六国出奇声。

三苏共逐文坛盛,不负老泉劳半生!

六

国

论

覆压三百余里”的阿房宫,因为“楚人一炬”,而灰飞烟灭,杜牧在反思;鼓角争鸣、刀光剑影,地偏一隅的秦国吞并山东六国成了最后的赢家,苏洵也在反思。今天我们一起走进苏洵的《六国论》,看看他是如何看待这段史实,他又是如何论证自己的观点的?

苏洵(1009-1066),字明允,自号老泉(家有老人泉),宋代眉山人,著名散文家,唐宋八大家之一,与其子轼、辙合称“三苏”,盖洵为老苏、轼为大苏、辙为小苏也,有“苏氏文章擅天下”之誉洵年二十七,始发愤为学,通六经百家之书,下笔顷刻数千言,著有《权书》《衡论》等,文集为《嘉佑集》。

为文擅长政论,语言明畅,笔力雄健,奔腾驰骋,纵横捭阖,老辣犀利,很有战国纵横家笔意。

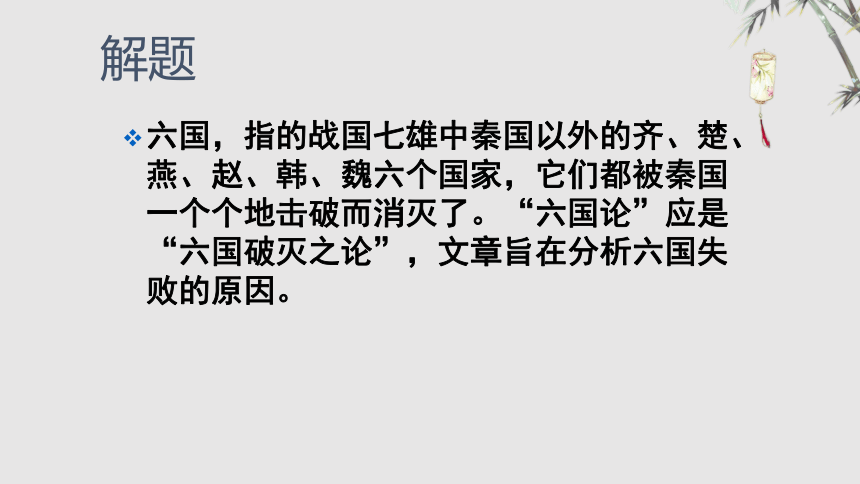

解题

六国,指的战国七雄中秦国以外的齐、楚、燕、赵、韩、魏六个国家,它们都被秦国一个个地击破而消灭了。“六国论”应是“六国破灭之论”,文章旨在分析六国失败的原因。

秦—强

楚—大

齐—富

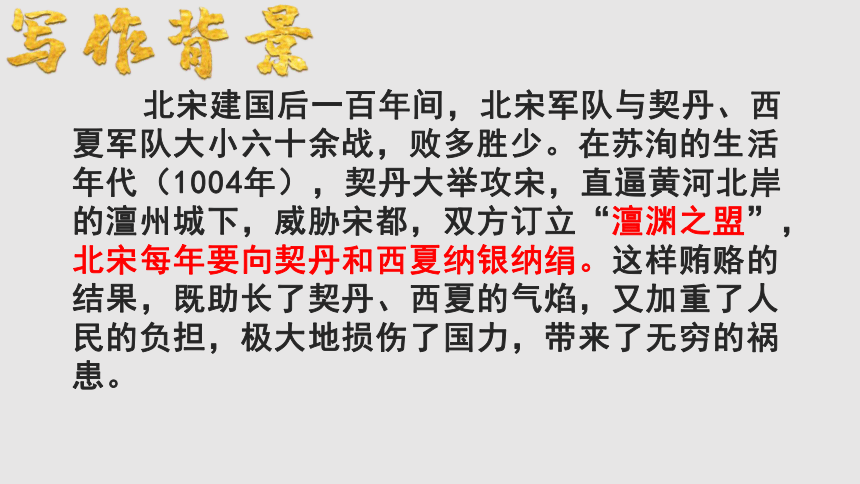

北宋建国后一百年间,北宋军队与契丹、西夏军队大小六十余战,败多胜少。在苏洵的生活年代(1004年),契丹大举攻宋,直逼黄河北岸的澶州城下,威胁宋都,双方订立“澶渊之盟”,北宋每年要向契丹和西夏纳银纳绢。这样贿赂的结果,既助长了契丹、西夏的气焰,又加重了人民的负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。

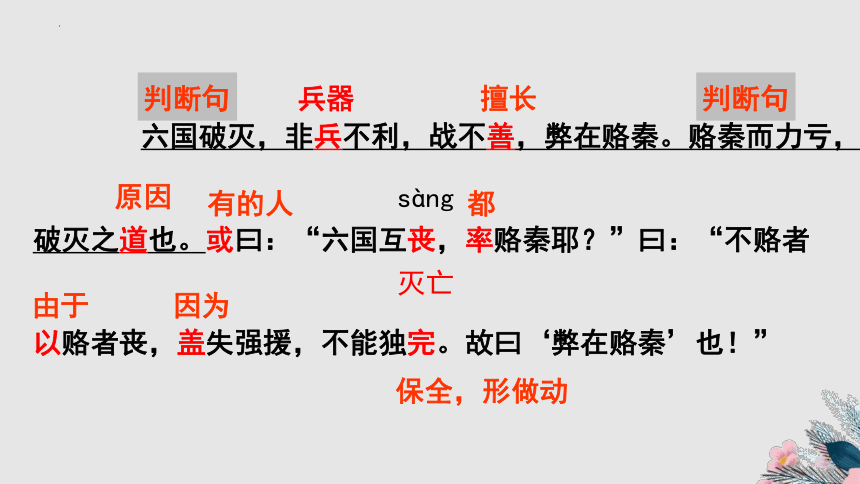

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。或曰:“六国互丧,率赂秦耶?”曰:“不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。故曰‘弊在赂秦’也!”

兵器

擅长

原因

有的人

sàng

灭亡

都

由于

因为

保全,形做动

判断句

判断句

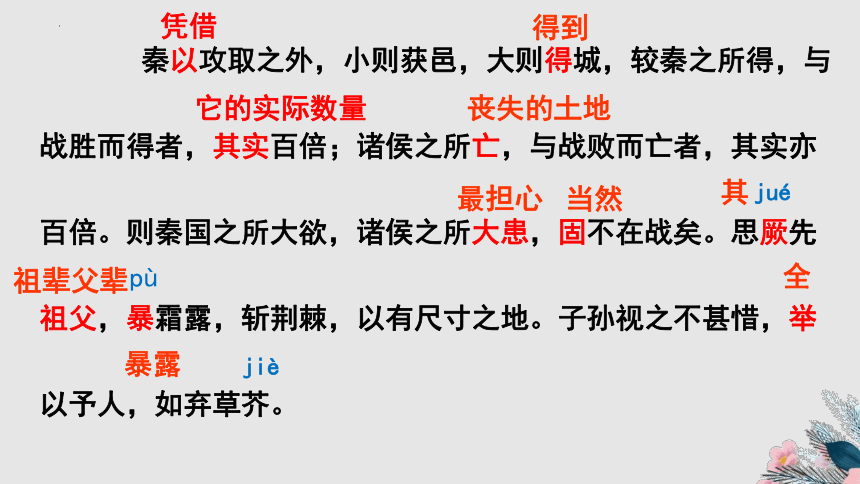

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城,较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则秦国之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

凭借

得到

它的实际数量

丧失的土地

最担心

当然

jué

其

祖辈父辈

pù

jiè

暴露

全

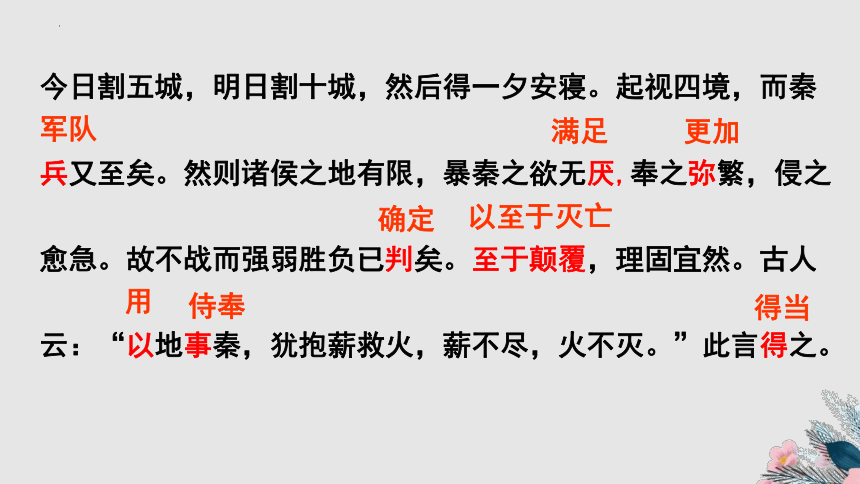

今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。故不战而强弱胜负已判矣。至于颠覆,理固宜然。古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”此言得之。

军队

满足

更加

确定

用

以至于

灭亡

侍奉

得当

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿为计,始速祸焉。赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。

最终

亲附

已经

幸免

坚持正义

起初

他们的

因此

灭亡

这

功效

用

才招致

状语后置

两次

使……退却

判断句

洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量 。

等到

被诛杀

成为

坚持到底

智谋和力量

灭亡

几乎

实在

假使

爱惜

行动

命运

如果

或许

轻易

jì

判定

被动句

状语后置

呜呼!以赂秦之地,封天下之谋臣,以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。 悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。为国者无使为积威之所劫哉!

用

合

礼遇

向西

吞咽

形势

胁迫

一天天地

被动句

割让

以致

治理

被动句

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

势力

的

却

凭借

如果

凭借

在六国之后

却

跟从

先例

定语后置

1.第一段哪句话概括了六国破灭的原因?

作者是从哪两个方面加以论述的?

2.第二段采用什么样的论证方法从哪个方面来论述六国破灭的原因?

3.第三段从哪个方面论证六国破灭的原因?齐、燕、赵灭亡的原因是什么?

4.第四段在结构上的作用是什么?第五段是否多余?

一、第一段哪句话概括了六国破灭的原因?

作者是从哪两个方面加以论述的?

六国破灭弊在赂秦

赂秦而力亏

不赂者以赂者丧

(中心论点)

分论点

第二段采用什么样的论证方法从哪个方面来论述六国破灭的原因?

战胜而得——受贿所得

战败而亡——贿赂所亡

创业之艰——割地之易

地有限——欲无厌

薪不尽——火不灭

赂秦而力亏,破灭之道

数量上

(对比论证)

程度上

(对比、事实论证)

道理(引用论证)

第三段从哪个方面论证六国破灭的原因?

齐、燕、赵灭亡的原因是什么?

齐

与嬴不助五国

燕

以荆为计速祸

赵

诛良将,用武不终

盖失强援不能独完

不赂者

以赂者丧

勿附于秦

刺客不行

良将犹在

(假设论证)

第四段在结构上的作用是什么?第五段是否多余

第四段,总结上文,解决问题。

第五段,借古(六国破灭)——讽今(在六国下)。

作者为什么将六国的情况和北宋的情况做对比?

北宋初期,西、北方边患严重,自开国至英宗治平年间,宋军和辽军西夏军大小六十余战,败多胜少。军事上的软弱无能导致了外交上的妥协投降。例如宋真宗景德元年与辽议定,每年给辽“岁币“银十万两,绢二十万匹,后又被迫追加银十万、绢二十万匹。

作者借评价六国的灭亡,意在讽谏北宋统治者要以六国为借鉴,不要被契丹、西夏的积威之所劫,一味地贿赂,以求苟安。要奋起抵御,积极谋求不赂而胜之道。

第一部分:第一段,引出论题、主论点:弊在赂秦。

第二部分:第二段,论证第一分论点——赂秦力亏,分析六国破灭直接原因赂秦导致力亏的结果。

第三部分:第三段,论证第二分论点——不赂者以赂者丧,论证不赂者因孤立失去援助而破灭,深入论证不赂者灭亡也是赂的结果。

第四部分:第四、五段,总结六国灭亡原因,并借古讽今,警告宋统治者勿蹈六国灭亡的覆辙。

弊 在

赂 秦

赂 秦 力 亏

不赂者

以赂者丧

数量上

程度上

道理上

齐亡之事实

燕亡之教训

赵亡之悲剧

(总分)

(第一段)

(总分)

(第二段)

(总分)

(第三段)

(过渡)

(分总)

为国者无

使为积威之所劫哉

(第四段)

(引古)

(递 进)

毋从六国破

亡之故事

(第五段)(讽今)

(并 列)

大器晚成传美名,言兵六国出奇声。

三苏共逐文坛盛,不负老泉劳半生!

六

国

论

覆压三百余里”的阿房宫,因为“楚人一炬”,而灰飞烟灭,杜牧在反思;鼓角争鸣、刀光剑影,地偏一隅的秦国吞并山东六国成了最后的赢家,苏洵也在反思。今天我们一起走进苏洵的《六国论》,看看他是如何看待这段史实,他又是如何论证自己的观点的?

苏洵(1009-1066),字明允,自号老泉(家有老人泉),宋代眉山人,著名散文家,唐宋八大家之一,与其子轼、辙合称“三苏”,盖洵为老苏、轼为大苏、辙为小苏也,有“苏氏文章擅天下”之誉洵年二十七,始发愤为学,通六经百家之书,下笔顷刻数千言,著有《权书》《衡论》等,文集为《嘉佑集》。

为文擅长政论,语言明畅,笔力雄健,奔腾驰骋,纵横捭阖,老辣犀利,很有战国纵横家笔意。

解题

六国,指的战国七雄中秦国以外的齐、楚、燕、赵、韩、魏六个国家,它们都被秦国一个个地击破而消灭了。“六国论”应是“六国破灭之论”,文章旨在分析六国失败的原因。

秦—强

楚—大

齐—富

北宋建国后一百年间,北宋军队与契丹、西夏军队大小六十余战,败多胜少。在苏洵的生活年代(1004年),契丹大举攻宋,直逼黄河北岸的澶州城下,威胁宋都,双方订立“澶渊之盟”,北宋每年要向契丹和西夏纳银纳绢。这样贿赂的结果,既助长了契丹、西夏的气焰,又加重了人民的负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。或曰:“六国互丧,率赂秦耶?”曰:“不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。故曰‘弊在赂秦’也!”

兵器

擅长

原因

有的人

sàng

灭亡

都

由于

因为

保全,形做动

判断句

判断句

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城,较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则秦国之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

凭借

得到

它的实际数量

丧失的土地

最担心

当然

jué

其

祖辈父辈

pù

jiè

暴露

全

今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。故不战而强弱胜负已判矣。至于颠覆,理固宜然。古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”此言得之。

军队

满足

更加

确定

用

以至于

灭亡

侍奉

得当

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿为计,始速祸焉。赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。

最终

亲附

已经

幸免

坚持正义

起初

他们的

因此

灭亡

这

功效

用

才招致

状语后置

两次

使……退却

判断句

洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量 。

等到

被诛杀

成为

坚持到底

智谋和力量

灭亡

几乎

实在

假使

爱惜

行动

命运

如果

或许

轻易

jì

判定

被动句

状语后置

呜呼!以赂秦之地,封天下之谋臣,以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。 悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。为国者无使为积威之所劫哉!

用

合

礼遇

向西

吞咽

形势

胁迫

一天天地

被动句

割让

以致

治理

被动句

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

势力

的

却

凭借

如果

凭借

在六国之后

却

跟从

先例

定语后置

1.第一段哪句话概括了六国破灭的原因?

作者是从哪两个方面加以论述的?

2.第二段采用什么样的论证方法从哪个方面来论述六国破灭的原因?

3.第三段从哪个方面论证六国破灭的原因?齐、燕、赵灭亡的原因是什么?

4.第四段在结构上的作用是什么?第五段是否多余?

一、第一段哪句话概括了六国破灭的原因?

作者是从哪两个方面加以论述的?

六国破灭弊在赂秦

赂秦而力亏

不赂者以赂者丧

(中心论点)

分论点

第二段采用什么样的论证方法从哪个方面来论述六国破灭的原因?

战胜而得——受贿所得

战败而亡——贿赂所亡

创业之艰——割地之易

地有限——欲无厌

薪不尽——火不灭

赂秦而力亏,破灭之道

数量上

(对比论证)

程度上

(对比、事实论证)

道理(引用论证)

第三段从哪个方面论证六国破灭的原因?

齐、燕、赵灭亡的原因是什么?

齐

与嬴不助五国

燕

以荆为计速祸

赵

诛良将,用武不终

盖失强援不能独完

不赂者

以赂者丧

勿附于秦

刺客不行

良将犹在

(假设论证)

第四段在结构上的作用是什么?第五段是否多余

第四段,总结上文,解决问题。

第五段,借古(六国破灭)——讽今(在六国下)。

作者为什么将六国的情况和北宋的情况做对比?

北宋初期,西、北方边患严重,自开国至英宗治平年间,宋军和辽军西夏军大小六十余战,败多胜少。军事上的软弱无能导致了外交上的妥协投降。例如宋真宗景德元年与辽议定,每年给辽“岁币“银十万两,绢二十万匹,后又被迫追加银十万、绢二十万匹。

作者借评价六国的灭亡,意在讽谏北宋统治者要以六国为借鉴,不要被契丹、西夏的积威之所劫,一味地贿赂,以求苟安。要奋起抵御,积极谋求不赂而胜之道。

第一部分:第一段,引出论题、主论点:弊在赂秦。

第二部分:第二段,论证第一分论点——赂秦力亏,分析六国破灭直接原因赂秦导致力亏的结果。

第三部分:第三段,论证第二分论点——不赂者以赂者丧,论证不赂者因孤立失去援助而破灭,深入论证不赂者灭亡也是赂的结果。

第四部分:第四、五段,总结六国灭亡原因,并借古讽今,警告宋统治者勿蹈六国灭亡的覆辙。

弊 在

赂 秦

赂 秦 力 亏

不赂者

以赂者丧

数量上

程度上

道理上

齐亡之事实

燕亡之教训

赵亡之悲剧

(总分)

(第一段)

(总分)

(第二段)

(总分)

(第三段)

(过渡)

(分总)

为国者无

使为积威之所劫哉

(第四段)

(引古)

(递 进)

毋从六国破

亡之故事

(第五段)(讽今)

(并 列)

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])