九年级下册第二单元基础测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 九年级下册第二单元基础测试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 34.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-29 14:47:50 | ||

图片预览

文档简介

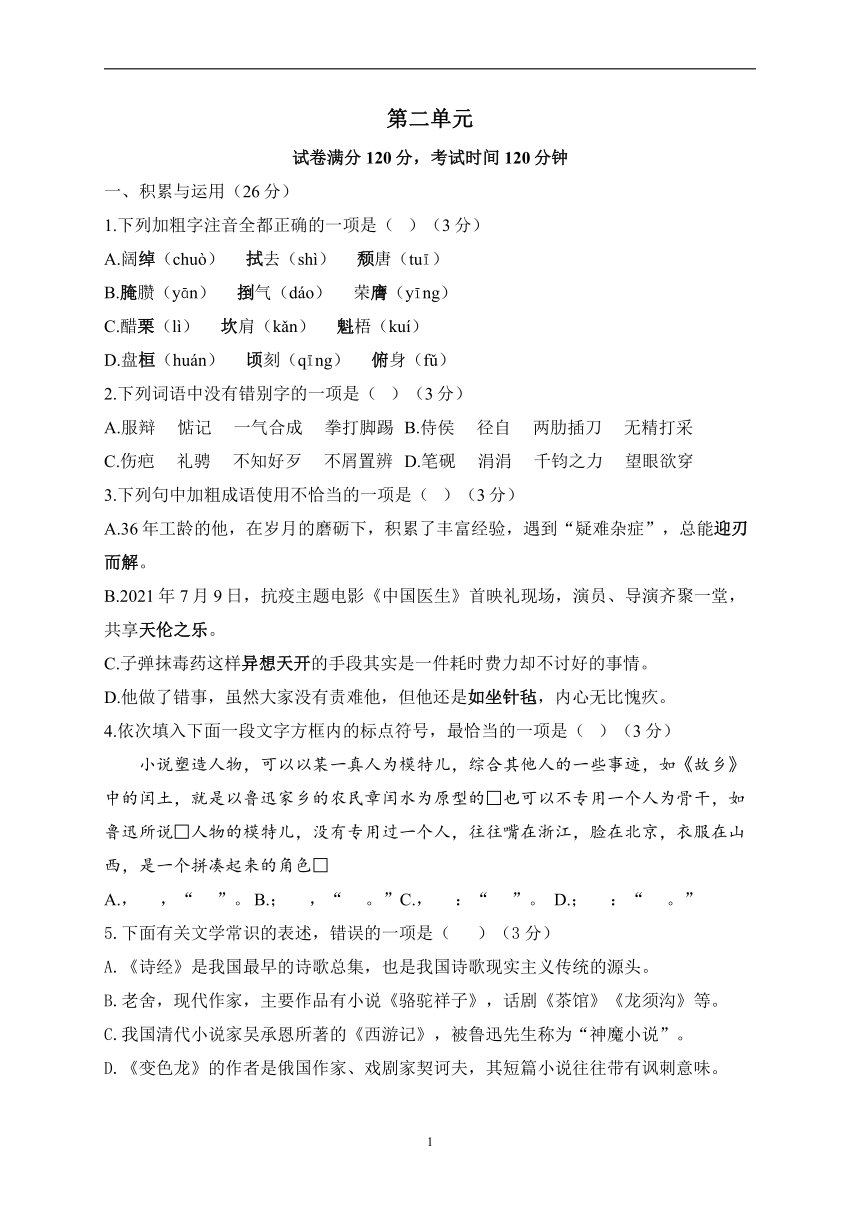

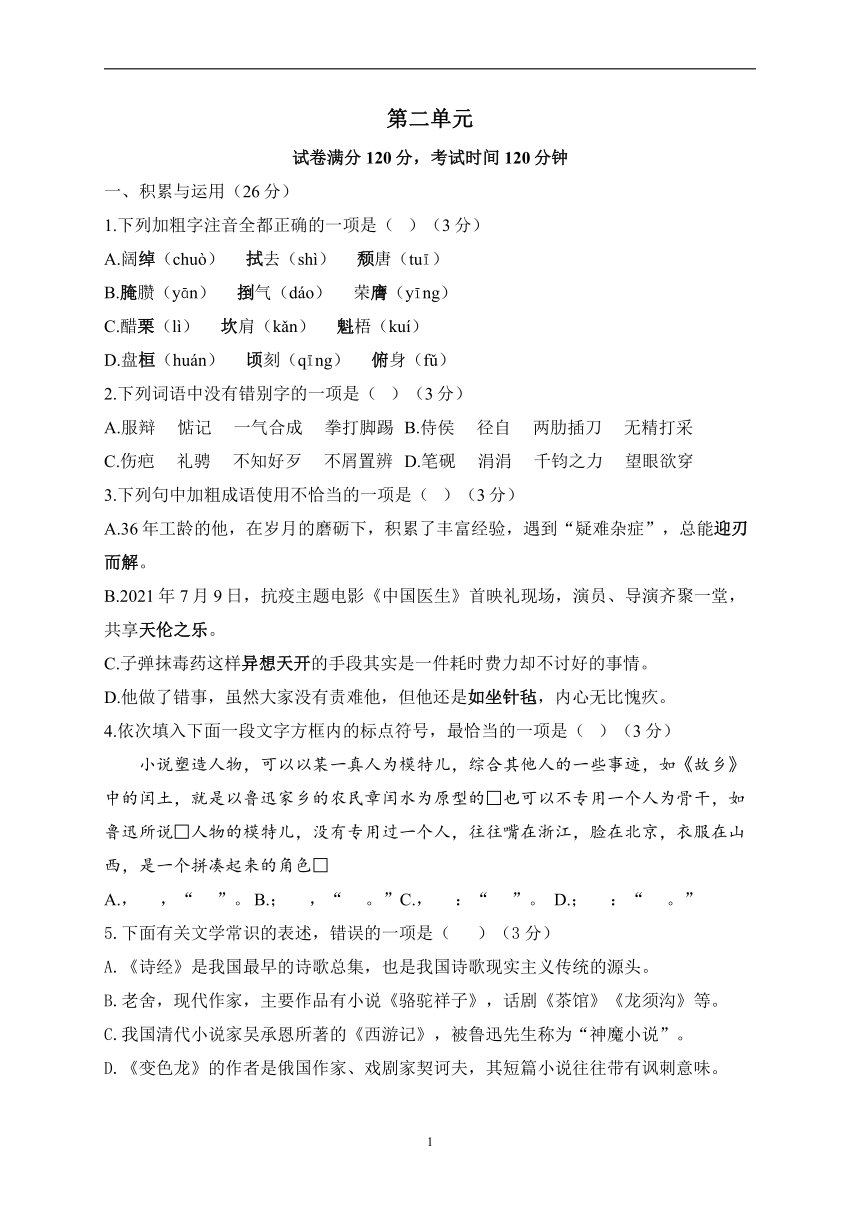

第二单元

试卷满分120分,考试时间120分钟

一、积累与运用(26分)

1.下列加粗字注音全都正确的一项是( )(3分)

A.阔绰(chuò) 拭去(shì) 颓唐(tuī)

B.腌臜(yān) 捯气(dáo) 荣膺(yīng)

C.醋栗(lì) 坎肩(kǎn) 魁梧(kuí)

D.盘桓(huán) 顷刻(qīng) 俯身(fǔ)

2.下列词语中没有错别字的一项是( )(3分)

A.服辩 惦记 一气合成 拳打脚踢 B.侍侯 径自 两肋插刀 无精打采

C.伤疤 礼骋 不知好歹 不屑置辨 D.笔砚 涓涓 千钧之力 望眼欲穿

3.下列句中加粗成语使用不恰当的一项是( )(3分)

A.36年工龄的他,在岁月的磨砺下,积累了丰富经验,遇到“疑难杂症”,总能迎刃而解。

B.2021年7月9日,抗疫主题电影《中国医生》首映礼现场,演员、导演齐聚一堂,共享天伦之乐。

C.子弹抹毒药这样异想天开的手段其实是一件耗时费力却不讨好的事情。

D.他做了错事,虽然大家没有责难他,但他还是如坐针毡,内心无比愧疚。

4.依次填入下面一段文字方框内的标点符号,最恰当的一项是( )(3分)

小说塑造人物,可以以某一真人为模特儿,综合其他人的一些事迹,如《故乡》中的闰土,就是以鲁迅家乡的农民章闰水为原型的□也可以不专用一个人为骨干,如鲁迅所说□人物的模特儿,没有专用过一个人,往往嘴在浙江,脸在北京,衣服在山西,是一个拼凑起来的角色□

A., ,“ ”。 B.; ,“ 。”C., :“ ”。 D.; :“ 。”

5.下面有关文学常识的表述,错误的一项是( )(3分)

A.《诗经》是我国最早的诗歌总集,也是我国诗歌现实主义传统的源头。

B.老舍,现代作家,主要作品有小说《骆驼祥子》,话剧《茶馆》《龙须沟》等。

C.我国清代小说家吴承恩所著的《西游记》,被鲁迅先生称为“神魔小说”。

D.《变色龙》的作者是俄国作家、戏剧家契诃夫,其短篇小说往往带有讽刺意味。

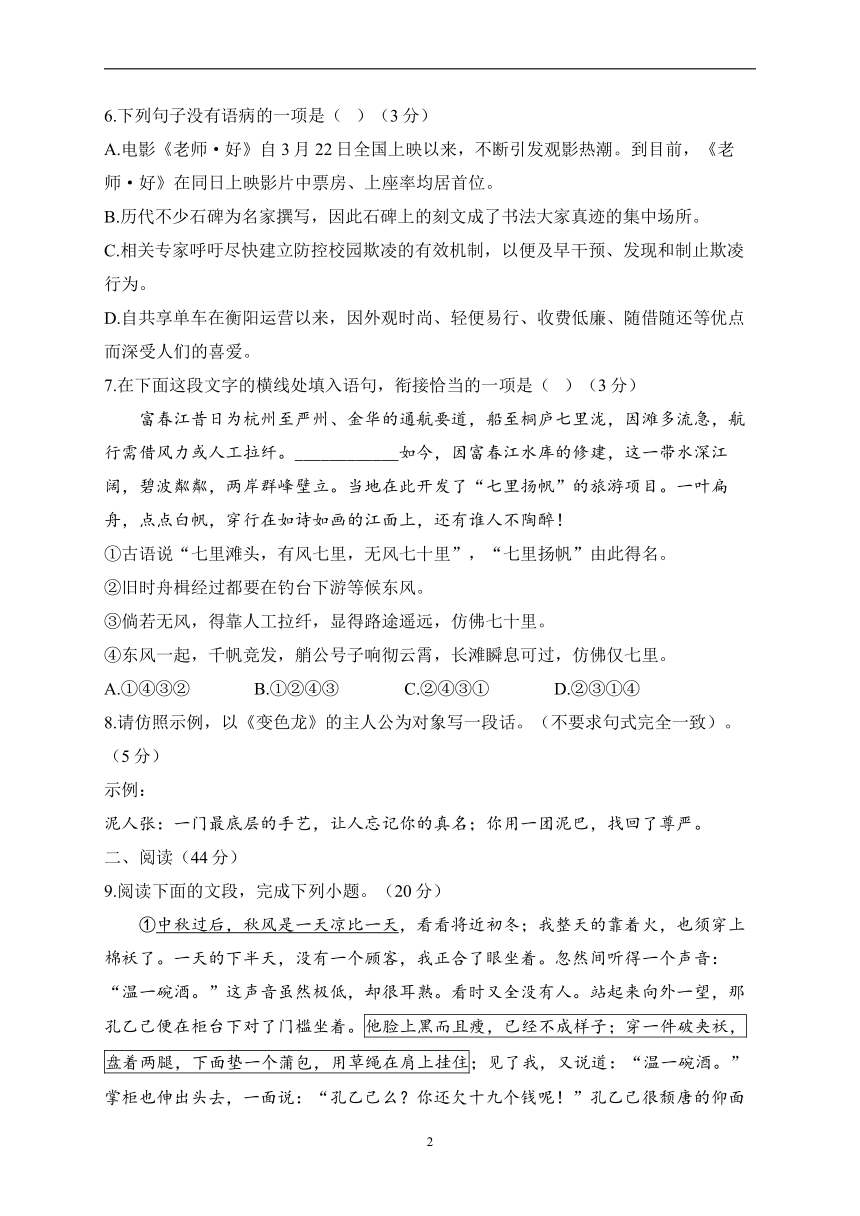

6.下列句子没有语病的一项是( )(3分)

A.电影《老师·好》自3月22日全国上映以来,不断引发观影热潮。到目前,《老师·好》在同日上映影片中票房、上座率均居首位。

B.历代不少石碑为名家撰写,因此石碑上的刻文成了书法大家真迹的集中场所。

C.相关专家呼吁尽快建立防控校园欺凌的有效机制,以便及早干预、发现和制止欺凌行为。

D.自共享单车在衡阳运营以来,因外观时尚、轻便易行、收费低廉、随借随还等优点而深受人们的喜爱。

7.在下面这段文字的横线处填入语句,衔接恰当的一项是( )(3分)

富春江昔日为杭州至严州、金华的通航要道,船至桐庐七里泷,因滩多流急,航行需借风力或人工拉纤。____________如今,因富春江水库的修建,这一带水深江阔,碧波粼粼,两岸群峰壁立。当地在此开发了“七里扬帆”的旅游项目。一叶扁舟,点点白帆,穿行在如诗如画的江面上,还有谁人不陶醉!

①古语说“七里滩头,有风七里,无风七十里”,“七里扬帆”由此得名。

②旧时舟楫经过都要在钓台下游等候东风。

③倘若无风,得靠人工拉纤,显得路途遥远,仿佛七十里。

④东风一起,千帆竞发,艄公号子响彻云霄,长滩瞬息可过,仿佛仅七里。

A.①④③② B.①②④③ C.②④③① D.②③①④

8.请仿照示例,以《变色龙》的主人公为对象写一段话。(不要求句式完全一致)。(5分)

示例:

泥人张:一门最底层的手艺,让人忘记你的真名;你用一团泥巴,找回了尊严。

二、阅读(44分)

9.阅读下面的文段,完成下列小题。(20分)

①中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了。一天的下半天,没有一个顾客,我正合了眼坐着。忽然间听得一个声音:“温一碗酒。”这声音虽然极低,却很耳熟。看时又全没有人。站起来向外一望,那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着。他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住;见了我,又说道:“温一碗酒。”掌柜也伸出头去,一面说:“孔乙己么?你还欠十九个钱呢!”孔乙己很颓唐的仰面答道:“这……下回还清罢。这一回是现钱,酒要好。”掌柜仍然同平常一样,笑着对他说:“孔乙己,你又偷了东西了!”但他这回却不十分分辩,单说了一句“不要取笑!”“取笑?要是不偷,怎么会打断腿?”孔乙己低声说道:“跌断,跌,跌……”他的眼色,很像恳求掌柜,不要再提。此时已经聚集了几个人,便和掌柜都笑了。我温了酒,端出去,放在门槛上。他从破衣袋里摸出四文大钱,放在我手里,见他满手是泥,原来他便用这手走来的。不一会,他喝完酒,便又在旁人的说笑声中,坐着用这手慢慢走去了。

②自此以后,义长久没有看见孔乙己。到了年关,掌柜取下粉板说:“孔乙己还欠十九个钱呢!”到第二年的端午,又说:“孔乙己还欠十九个钱呢!”到中秋可是没有说,再到年关也没有看见他。

③我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了。

(节选自《孔乙己》)

(1)请用一句话概括选文第①段的主要内容。(3分)

(2)选文第①段中画横线句是__________描写,在文中的作用是____________________。(4分)

(3)选文第①段中画框句运用的描写方法是__________,表现了孔乙己__________的生活状况。(4分)

(4)选段中写了三次笑声,表现了掌柜和众人的__________。(2分)

(5)将“原来他便用这手走来的”中的“走”改为“爬”可不可以?为什么?(4分)

(6)孔乙己到了如此地步,掌柜仍然对他提那十九个钱,这说明了什么?(3分)

10.阅读阿城《溜索》选段,完成下列小题。(24分)

不信这声音就是怒江。首领也不多说,用小腿磕一下马。马却更觉迟疑,牛们也慢下来。

一只大鹰旋了半圈,忽然一歪身,扎进山那侧的声音里。马帮像是得到信号,都止住了。汉子们全不说话,走到牛队的前后,猛发一声喊,连珠脆骂,拳打脚踢。铃铛们又慌慌响起来,马帮如极稠的粥,慢慢流向那个山口。

一个钟头之前就感闻到这隐隐闷雷,初不在意,只当是百里之外天公浇地。雷总不停,才渐渐生疑,懒懒问了一句。首领也只懒懒说是怒江,要过溜索了。

山不高,口极狭,仅容得一个半牛过去。不由捏紧了心,准备一睹气贯滇西的那江,却不料转出山口,依然是闷闷的雷。心下大惑,见前边牛们死也不肯再走,就下马向岸前移去。行到岸边,抽一口气,腿子抖起来,如牛一般,不敢再往前动半步。

万丈绝壁飞快垂下去,马帮原来就在这壁顶上。转了多半日,总觉山低风冷,却不料一直是在万丈之处盘桓。

怒江自西北天际亮亮而来,深远似涓涓细流,隐隐喧声腾上来,着一派森气。俯望那江,蓦地心中一颤,惨叫一声。急转身,却什么也没有,只是再不敢轻易向下探视。叫声漫开,撞了对面的壁,又远远荡回来。

首领稳稳坐在马上,笑一笑。那马平时并不觉雄壮,此时却静立如伟人,晃一晃头,鬃飘起来。

牛铃如击在心上,一步一响,马帮向横在峡上的一根索子颤颤移去。

那索似有千钧之力,扯住两岸石壁,谁也动弹不得,仿佛再有锱铢之力加在上面,不是山倾,就是索崩。

首领缓缓移下马,拐着腿走到索前,举手敲一敲那索,索一动不动。首领瞟一眼汉子们。汉子们早蹲在一边吃烟。只有一个精瘦短小的汉子站起来,向峡下弹出一截纸烟,飘飘悠悠,不见去向。瘦小汉子迈着一双细腿,走到索前,从索头扯出一个竹子折的角框,只一跃,腿已入套。脚一用力,飞身离岸,嗖的一下小过去,却发现他腰上还牵一根绳,一端在索头,另一端如带一缕黑烟,弯弯划过峡顶。

那只大鹰在瘦小汉子身下十余丈处移来移去,翅膀尖上几根羽毛被风吹得抖。

再看时,瘦小汉子已到索子向上弯的地方,悄没声地反着倒手拔索,横在索下的绳也一抖一抖地长出去。

大家正睁眼望,对岸一个黑点早停在壁上。不一刻,一个长音飘过来,绳子抖了几抖。

三条汉子一个一个小过去。首领哑声说道:“可还歇?”余下的汉子们漫声应道:“不消。”纷纷走到牛队里卸驮子。

牛们早卧在地下,两眼哀哀地慢慢眨。两个汉子拽起一头牛,骂着赶到索头。那牛软下去,淌出两滴泪,大眼失了神,皮肉开始抖起来。汉子们缚了它的四蹄,挂在角框上,又将绳扣住框,发一声喊,猛力一推。牛嘴咧开,叫不出声,皮肉抖得模糊一层,屎尿尽数撒泄,飞起多高,又纷纷扬扬,星散坠下峡去。过了索子一多半,那边的汉子们用力飞快地收绳,牛倒垂着,升到对岸。

这边的牛们都哀哀地叫着,汉子们并不理会,仍一头一头推过去。牛们如商量好的,不例外都是一路屎尿,皮肉疯了一样抖。

之后是运驮子,就玩一般了。这岸的汉子们也一个接一个飞身小过去。

战战兢兢跨上角框,首领吼一声:“往下看不得,命在天上!”猛一送,只觉耳边生风,聋了一般,任什么也听不见,僵着脖颈盯住天,倒像俯身看海。那海慢慢一旋,无波无浪,却深得令人眼呆,又透远得欲呕。自觉慢了一下,急忙伸手在索上向身后拔去。这索由十几股竹皮扭绞而成,磨得赛刀。手划出血来,黏黏的反倒抓得紧索。手一松开,撕得钻心一疼,不及多想,赶紧倒上去抓住。渐渐就有血溅到唇上、鼻子上,自然顾不到,命在天上。

猛地耳边有人笑:“看脚底板!”方才觉出已到索头,几个汉子笑着在吃烟,眼纹一直扯到耳边。

慎慎地下来,腿子抖得站不住,脚倒像生下来第一遭知道世界上还有土地,亲亲热热跺几下。猛听得空中一声呼哨,尖得直入脑髓,腰背颤一下。回身却见首领早已飞到索头,抽身跃下,走到汉子们跟前。有人递过一支烟,嚓的一声点好。

牛们终于又上了驮,铃铛朗朗响着,急急地要离开这里。上得马上,才觉出一身黏汗,风吹得身子抖起来。顺风扩一扩腮,出一口长气,又觉出闷雷原来一直响着。俯在马上再看怒江,干干地咽一咽,寻不着那鹰。

(有删减)

(1)文中加粗的两个“懒懒”各有什么含义?(5分)

雷总不停,才渐渐生疑,懒懒问了一句。首领也只懒懒说是怒江,要过溜索了。

(2)从修辞的角度赏析文中画线句。(5分)

马帮如极稠的粥,慢慢流向那个山口。

(3)选文开头结尾都写到了鹰,各有何用意?(6分)

(4)小说从头到尾没有出现“我”字,但处处通过“我”的观察和感受来写,分析“我”这个隐形形象在文中所起的作用。(8分)

三、作文(50分)

11.阅读下面的文字,按要求作文。(50分)

景致在山水之间,这是大自然的杰作。景致在生活深处,这是人与人碰撞的火花。因为留心,我们就有了一些关于景致的记录和感悟。

请以“景致”为题,写一篇文章。

要求:①除诗歌外,文体不限;②不少于600字。

答案以及解析

1.答案:C

解析:A.颓tuí。B.腌ā。D.顷qǐng。

2.答案:D

解析:A.一气合成→一气呵成。B.侍侯→侍候。C.礼骋→礼聘,不屑置辨→不屑置辩。

3.答案:B

解析:“天伦之乐”指家庭中亲人团聚的快乐。“演员”和“导演”之间没有家庭关系,故该词使用不当。

4.答案:D

解析:第一空:“可以以某一真人……章闰水为原型的”和“也可以不专用一个人为骨干……”是两个并列的分句,故中间用分号。第二、三空:“人物的模特儿,没有专用过一个人,往往嘴在浙江,脸在北京,衣服在山西,是一个拼凑起来的角色”这句话是对鲁迅原话的完整引用,故“鲁迅所说”后面用冒号和前引号,后面用句号和后引号,句号在后引号内。故选D。

5.答案:C

解析:文学常识积累,应记清楚古代作家的生活年代和外国作家的国籍,吴承恩是明代小说家。

6.答案:A

解析:B项搭配不当,将“石碑上的刻文”改为“刻文的石碑”。C项语序不当,将“干预”和“发现”调换位置。D项缺少主语,应删去“自”。

7.答案:C

解析:解答此题,先通读文段,了解所写内容,梳理句子的内在逻辑关系,借助关键词语排序。内容上,②④句说的是借风力,③句说的是人工拉纤。由“航行需借风力或人工拉纤”可知,“借风力”在前,“人工拉纤”在后,故④后接③句。①句是对④③句的总结。故正确排序为②④③①。

8.答案:奥楚蔑洛夫;一个平凡的巡警,人们有困难会寻求你的帮助;你却因你的势利眼,成为天大的笑话。

解析:本题考查对人物形象的把握及仿写能力。分析例句可知,仿写要指出人物的身份,所做的事情,其性格特点中最突出的特点,以及对此人的看法或评价。还要注意语言简洁。

9.答案:(1)孔乙己被打折腿后最后一次到酒店喝酒的情形。

(2)环境;渲染悲凉气氛,暗示孔乙己的悲惨命运(答出一点即可)

(3)外貌描写;穷困潦倒、可怜悲惨(答出一点即可)

(4)冷漠无情

(5)不可以。“走”说明他的下肢已不能动了,写出了他遭遇的凄惨。将“走”改为“爬”则没有这种效果。

(6)掌柜只看重钱,说明当时社会的冷酷无情。

解析:(1)本题考查对文段内容的概括能力。阅读此段,找出人物——孔乙己,事件——被打折腿后最后一次到酒店喝酒,据此总结即可。

(2)本题考查对环境描写的判断及对其作用的分析能力。按对象不同,描写可分为人物描写和环境描写两种。环境描写的作用要结合语境,从“渲染了……的气氛”“烘托了人物……的心情”“推动了情节的发展”等角度思考作答。

(3)本题考查对人物描写方法及作用的分析能力。画框的句子写了孔乙己的脸色、衣着等,属于外貌描写。从“黑而且瘦,已经不成样子”“破夹袄”可见其穷困至极;“盘着两腿”“用草绳在肩上挂住”可见其遭遇的悲惨,让人觉得可怜。

(4)本题考查对细节的理解能力。首先要从文中找到三次“笑”;然后分别结合文意分析掌柜和众人三次“笑”时,孔乙己的境遇如何;最后用恰当的词语概括掌柜和众人在对待孔乙己时显示出他们怎样的性格、心理。

(5)本题考查对文中重点词语的理解能力。解答时要结合具体语境分析原字在句子中的表达效果。

(6)本题考查对文章的理解能力。答题时,结合当时的社会环境,即人与人之间的关系进行分析。

10.答案:(1)第一处“懒懒”写出了“我”的漫不经心,还没有完全意识到危险的来临。第二处“懒懒”表现出首领的从容不迫、胸有成竹。(意近即可)

(2)比喻,将马帮缓慢行进的状态比作“极稠的粥”,生动形象(或新颖别致)地描写出牛群极不愿向前行进的状态。

(3)①开头为写怒江溜索的凶险蓄势。②结尾与开头呼应,给读者留下想象的空间。(言之成理即可)

(4)①“我”是这个故事的亲历者,增强故事的真实感。②“我”是故事的叙述者,起到了线索作用,用“我”的见闻感受串联故事,使情节更加集中、简练。③“我”是过溜索的参与者,以“我”的表现烘托环境,反衬马帮首领及众汉子的勇敢无畏。(其他答案言之成理亦可)

解析:(1)本题考查理解词语含义的能力。词语的含义应当根据语境揣摩。从上文“一个钟头之前就感闻到这隐隐闷雷,初不在意,只当是百里之外天公浇地”和“不信这声音就是怒江”来看,第一处“懒懒”写出了“我”的漫不经心,还没有完全意识到危险的来临。第二处“懒懒”表现出首领的从容不迫、胸有成竹。

(2)本题考查句子赏析能力。从修辞手法的角度赏析句子,可以按照“运用了什么修辞手法+具体内容+表达效果”的格式作答。“马帮如极稠的粥”,运用了比喻,将马帮缓慢行进的状态比作“极稠的粥”,表现了牛群极不愿向前行进的状态。

(3)本题考查对内容的理解能力。先找出写“鹰”的句子,结合全文分析其作用。开头,“一只大鹰旋了半圈,忽然一歪身,扎进山那侧的声音里”,这为写怒江溜索的凶险蓄势。结尾,“俯在马上再看怒江,干干地咽一咽,寻不着那鹰”,呼应开头,给读者留下想象的空间。

(4)本题考查赏析“我”的形象作用的能力。从全文来看,文中并没有出现“我”字,但处处有“我”的观察和感受。“我”从头到尾经历了这个事件,“我”用眼睛观察,用心感受,增强了故事的真实感,起到了线索作用,同时以“我”的表现烘托环境,反衬马帮首领及众汉子的勇敢无畏。

11.答案:略

解析:[写作指导]审题:这是一道命题作文题。“景致”指风景。这里既可实指“景致”的本义,也可使用“景致”的比喻义进行写作,如人间真情、生活场景等。

如果擅长描写,我们可以按春、夏、秋、冬的顺序描写四季美丽的景致。如果擅长叙事,我们可以叙述一件印象深刻的事情,突出这件事是美好的景致,这个景致可以是美好的品质,可以是和谐的风尚。如果擅长抒情,则可以人间风景为线索,发表感悟。

从文题来看,如果写自然风景,同学们可以描绘祖国的锦绣山河以咏爱国之心,也可以记游名胜古迹以发思古之幽情。如果写社会风俗,同学们可以写自己的见闻感受,表现出当今社会的新风尚;也可以把镜头对准现实生活,撷取其中的几朵浪花来表现社会中的美丽风景;还可以通过自身独特的感悟,挖掘出风景的新内涵,展现风景的新面貌。在观察和描述某一景致时,可以有意换一下视角,那么所见所闻,势必与众不同。

写作思路一:一次偶然的经历,在某时某地看到一个忙碌的身影,这里重点描写他(她)的专注、认真,然后联想我们清洁的环境或美好的生活,从而赞美这位勤劳的劳动者,他(她)就是一道景致。

写作思路二:运用镜头组合的形式,展示生活中的一幅幅美好的画面。镜头一:同窗友爱图。镜头二:家庭温馨图。镜头三:师生谐趣图。……表现只要我们用心观察,在我们熟悉的地方也会发现许多亮丽风景的主题。

写作思路三:以戏剧的形式,把三幕精彩的景致连缀成文。第一幕:晚上为行人亮灯照明,心灵开的是“奉献”之花。第二幕:原谅小伙伴的错误,心灵开的是“宽容”之花。第三幕:帮助残疾老人过桥,心灵开的是“善良”之花。表现真、善、美的主题。

2

试卷满分120分,考试时间120分钟

一、积累与运用(26分)

1.下列加粗字注音全都正确的一项是( )(3分)

A.阔绰(chuò) 拭去(shì) 颓唐(tuī)

B.腌臜(yān) 捯气(dáo) 荣膺(yīng)

C.醋栗(lì) 坎肩(kǎn) 魁梧(kuí)

D.盘桓(huán) 顷刻(qīng) 俯身(fǔ)

2.下列词语中没有错别字的一项是( )(3分)

A.服辩 惦记 一气合成 拳打脚踢 B.侍侯 径自 两肋插刀 无精打采

C.伤疤 礼骋 不知好歹 不屑置辨 D.笔砚 涓涓 千钧之力 望眼欲穿

3.下列句中加粗成语使用不恰当的一项是( )(3分)

A.36年工龄的他,在岁月的磨砺下,积累了丰富经验,遇到“疑难杂症”,总能迎刃而解。

B.2021年7月9日,抗疫主题电影《中国医生》首映礼现场,演员、导演齐聚一堂,共享天伦之乐。

C.子弹抹毒药这样异想天开的手段其实是一件耗时费力却不讨好的事情。

D.他做了错事,虽然大家没有责难他,但他还是如坐针毡,内心无比愧疚。

4.依次填入下面一段文字方框内的标点符号,最恰当的一项是( )(3分)

小说塑造人物,可以以某一真人为模特儿,综合其他人的一些事迹,如《故乡》中的闰土,就是以鲁迅家乡的农民章闰水为原型的□也可以不专用一个人为骨干,如鲁迅所说□人物的模特儿,没有专用过一个人,往往嘴在浙江,脸在北京,衣服在山西,是一个拼凑起来的角色□

A., ,“ ”。 B.; ,“ 。”C., :“ ”。 D.; :“ 。”

5.下面有关文学常识的表述,错误的一项是( )(3分)

A.《诗经》是我国最早的诗歌总集,也是我国诗歌现实主义传统的源头。

B.老舍,现代作家,主要作品有小说《骆驼祥子》,话剧《茶馆》《龙须沟》等。

C.我国清代小说家吴承恩所著的《西游记》,被鲁迅先生称为“神魔小说”。

D.《变色龙》的作者是俄国作家、戏剧家契诃夫,其短篇小说往往带有讽刺意味。

6.下列句子没有语病的一项是( )(3分)

A.电影《老师·好》自3月22日全国上映以来,不断引发观影热潮。到目前,《老师·好》在同日上映影片中票房、上座率均居首位。

B.历代不少石碑为名家撰写,因此石碑上的刻文成了书法大家真迹的集中场所。

C.相关专家呼吁尽快建立防控校园欺凌的有效机制,以便及早干预、发现和制止欺凌行为。

D.自共享单车在衡阳运营以来,因外观时尚、轻便易行、收费低廉、随借随还等优点而深受人们的喜爱。

7.在下面这段文字的横线处填入语句,衔接恰当的一项是( )(3分)

富春江昔日为杭州至严州、金华的通航要道,船至桐庐七里泷,因滩多流急,航行需借风力或人工拉纤。____________如今,因富春江水库的修建,这一带水深江阔,碧波粼粼,两岸群峰壁立。当地在此开发了“七里扬帆”的旅游项目。一叶扁舟,点点白帆,穿行在如诗如画的江面上,还有谁人不陶醉!

①古语说“七里滩头,有风七里,无风七十里”,“七里扬帆”由此得名。

②旧时舟楫经过都要在钓台下游等候东风。

③倘若无风,得靠人工拉纤,显得路途遥远,仿佛七十里。

④东风一起,千帆竞发,艄公号子响彻云霄,长滩瞬息可过,仿佛仅七里。

A.①④③② B.①②④③ C.②④③① D.②③①④

8.请仿照示例,以《变色龙》的主人公为对象写一段话。(不要求句式完全一致)。(5分)

示例:

泥人张:一门最底层的手艺,让人忘记你的真名;你用一团泥巴,找回了尊严。

二、阅读(44分)

9.阅读下面的文段,完成下列小题。(20分)

①中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了。一天的下半天,没有一个顾客,我正合了眼坐着。忽然间听得一个声音:“温一碗酒。”这声音虽然极低,却很耳熟。看时又全没有人。站起来向外一望,那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着。他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住;见了我,又说道:“温一碗酒。”掌柜也伸出头去,一面说:“孔乙己么?你还欠十九个钱呢!”孔乙己很颓唐的仰面答道:“这……下回还清罢。这一回是现钱,酒要好。”掌柜仍然同平常一样,笑着对他说:“孔乙己,你又偷了东西了!”但他这回却不十分分辩,单说了一句“不要取笑!”“取笑?要是不偷,怎么会打断腿?”孔乙己低声说道:“跌断,跌,跌……”他的眼色,很像恳求掌柜,不要再提。此时已经聚集了几个人,便和掌柜都笑了。我温了酒,端出去,放在门槛上。他从破衣袋里摸出四文大钱,放在我手里,见他满手是泥,原来他便用这手走来的。不一会,他喝完酒,便又在旁人的说笑声中,坐着用这手慢慢走去了。

②自此以后,义长久没有看见孔乙己。到了年关,掌柜取下粉板说:“孔乙己还欠十九个钱呢!”到第二年的端午,又说:“孔乙己还欠十九个钱呢!”到中秋可是没有说,再到年关也没有看见他。

③我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了。

(节选自《孔乙己》)

(1)请用一句话概括选文第①段的主要内容。(3分)

(2)选文第①段中画横线句是__________描写,在文中的作用是____________________。(4分)

(3)选文第①段中画框句运用的描写方法是__________,表现了孔乙己__________的生活状况。(4分)

(4)选段中写了三次笑声,表现了掌柜和众人的__________。(2分)

(5)将“原来他便用这手走来的”中的“走”改为“爬”可不可以?为什么?(4分)

(6)孔乙己到了如此地步,掌柜仍然对他提那十九个钱,这说明了什么?(3分)

10.阅读阿城《溜索》选段,完成下列小题。(24分)

不信这声音就是怒江。首领也不多说,用小腿磕一下马。马却更觉迟疑,牛们也慢下来。

一只大鹰旋了半圈,忽然一歪身,扎进山那侧的声音里。马帮像是得到信号,都止住了。汉子们全不说话,走到牛队的前后,猛发一声喊,连珠脆骂,拳打脚踢。铃铛们又慌慌响起来,马帮如极稠的粥,慢慢流向那个山口。

一个钟头之前就感闻到这隐隐闷雷,初不在意,只当是百里之外天公浇地。雷总不停,才渐渐生疑,懒懒问了一句。首领也只懒懒说是怒江,要过溜索了。

山不高,口极狭,仅容得一个半牛过去。不由捏紧了心,准备一睹气贯滇西的那江,却不料转出山口,依然是闷闷的雷。心下大惑,见前边牛们死也不肯再走,就下马向岸前移去。行到岸边,抽一口气,腿子抖起来,如牛一般,不敢再往前动半步。

万丈绝壁飞快垂下去,马帮原来就在这壁顶上。转了多半日,总觉山低风冷,却不料一直是在万丈之处盘桓。

怒江自西北天际亮亮而来,深远似涓涓细流,隐隐喧声腾上来,着一派森气。俯望那江,蓦地心中一颤,惨叫一声。急转身,却什么也没有,只是再不敢轻易向下探视。叫声漫开,撞了对面的壁,又远远荡回来。

首领稳稳坐在马上,笑一笑。那马平时并不觉雄壮,此时却静立如伟人,晃一晃头,鬃飘起来。

牛铃如击在心上,一步一响,马帮向横在峡上的一根索子颤颤移去。

那索似有千钧之力,扯住两岸石壁,谁也动弹不得,仿佛再有锱铢之力加在上面,不是山倾,就是索崩。

首领缓缓移下马,拐着腿走到索前,举手敲一敲那索,索一动不动。首领瞟一眼汉子们。汉子们早蹲在一边吃烟。只有一个精瘦短小的汉子站起来,向峡下弹出一截纸烟,飘飘悠悠,不见去向。瘦小汉子迈着一双细腿,走到索前,从索头扯出一个竹子折的角框,只一跃,腿已入套。脚一用力,飞身离岸,嗖的一下小过去,却发现他腰上还牵一根绳,一端在索头,另一端如带一缕黑烟,弯弯划过峡顶。

那只大鹰在瘦小汉子身下十余丈处移来移去,翅膀尖上几根羽毛被风吹得抖。

再看时,瘦小汉子已到索子向上弯的地方,悄没声地反着倒手拔索,横在索下的绳也一抖一抖地长出去。

大家正睁眼望,对岸一个黑点早停在壁上。不一刻,一个长音飘过来,绳子抖了几抖。

三条汉子一个一个小过去。首领哑声说道:“可还歇?”余下的汉子们漫声应道:“不消。”纷纷走到牛队里卸驮子。

牛们早卧在地下,两眼哀哀地慢慢眨。两个汉子拽起一头牛,骂着赶到索头。那牛软下去,淌出两滴泪,大眼失了神,皮肉开始抖起来。汉子们缚了它的四蹄,挂在角框上,又将绳扣住框,发一声喊,猛力一推。牛嘴咧开,叫不出声,皮肉抖得模糊一层,屎尿尽数撒泄,飞起多高,又纷纷扬扬,星散坠下峡去。过了索子一多半,那边的汉子们用力飞快地收绳,牛倒垂着,升到对岸。

这边的牛们都哀哀地叫着,汉子们并不理会,仍一头一头推过去。牛们如商量好的,不例外都是一路屎尿,皮肉疯了一样抖。

之后是运驮子,就玩一般了。这岸的汉子们也一个接一个飞身小过去。

战战兢兢跨上角框,首领吼一声:“往下看不得,命在天上!”猛一送,只觉耳边生风,聋了一般,任什么也听不见,僵着脖颈盯住天,倒像俯身看海。那海慢慢一旋,无波无浪,却深得令人眼呆,又透远得欲呕。自觉慢了一下,急忙伸手在索上向身后拔去。这索由十几股竹皮扭绞而成,磨得赛刀。手划出血来,黏黏的反倒抓得紧索。手一松开,撕得钻心一疼,不及多想,赶紧倒上去抓住。渐渐就有血溅到唇上、鼻子上,自然顾不到,命在天上。

猛地耳边有人笑:“看脚底板!”方才觉出已到索头,几个汉子笑着在吃烟,眼纹一直扯到耳边。

慎慎地下来,腿子抖得站不住,脚倒像生下来第一遭知道世界上还有土地,亲亲热热跺几下。猛听得空中一声呼哨,尖得直入脑髓,腰背颤一下。回身却见首领早已飞到索头,抽身跃下,走到汉子们跟前。有人递过一支烟,嚓的一声点好。

牛们终于又上了驮,铃铛朗朗响着,急急地要离开这里。上得马上,才觉出一身黏汗,风吹得身子抖起来。顺风扩一扩腮,出一口长气,又觉出闷雷原来一直响着。俯在马上再看怒江,干干地咽一咽,寻不着那鹰。

(有删减)

(1)文中加粗的两个“懒懒”各有什么含义?(5分)

雷总不停,才渐渐生疑,懒懒问了一句。首领也只懒懒说是怒江,要过溜索了。

(2)从修辞的角度赏析文中画线句。(5分)

马帮如极稠的粥,慢慢流向那个山口。

(3)选文开头结尾都写到了鹰,各有何用意?(6分)

(4)小说从头到尾没有出现“我”字,但处处通过“我”的观察和感受来写,分析“我”这个隐形形象在文中所起的作用。(8分)

三、作文(50分)

11.阅读下面的文字,按要求作文。(50分)

景致在山水之间,这是大自然的杰作。景致在生活深处,这是人与人碰撞的火花。因为留心,我们就有了一些关于景致的记录和感悟。

请以“景致”为题,写一篇文章。

要求:①除诗歌外,文体不限;②不少于600字。

答案以及解析

1.答案:C

解析:A.颓tuí。B.腌ā。D.顷qǐng。

2.答案:D

解析:A.一气合成→一气呵成。B.侍侯→侍候。C.礼骋→礼聘,不屑置辨→不屑置辩。

3.答案:B

解析:“天伦之乐”指家庭中亲人团聚的快乐。“演员”和“导演”之间没有家庭关系,故该词使用不当。

4.答案:D

解析:第一空:“可以以某一真人……章闰水为原型的”和“也可以不专用一个人为骨干……”是两个并列的分句,故中间用分号。第二、三空:“人物的模特儿,没有专用过一个人,往往嘴在浙江,脸在北京,衣服在山西,是一个拼凑起来的角色”这句话是对鲁迅原话的完整引用,故“鲁迅所说”后面用冒号和前引号,后面用句号和后引号,句号在后引号内。故选D。

5.答案:C

解析:文学常识积累,应记清楚古代作家的生活年代和外国作家的国籍,吴承恩是明代小说家。

6.答案:A

解析:B项搭配不当,将“石碑上的刻文”改为“刻文的石碑”。C项语序不当,将“干预”和“发现”调换位置。D项缺少主语,应删去“自”。

7.答案:C

解析:解答此题,先通读文段,了解所写内容,梳理句子的内在逻辑关系,借助关键词语排序。内容上,②④句说的是借风力,③句说的是人工拉纤。由“航行需借风力或人工拉纤”可知,“借风力”在前,“人工拉纤”在后,故④后接③句。①句是对④③句的总结。故正确排序为②④③①。

8.答案:奥楚蔑洛夫;一个平凡的巡警,人们有困难会寻求你的帮助;你却因你的势利眼,成为天大的笑话。

解析:本题考查对人物形象的把握及仿写能力。分析例句可知,仿写要指出人物的身份,所做的事情,其性格特点中最突出的特点,以及对此人的看法或评价。还要注意语言简洁。

9.答案:(1)孔乙己被打折腿后最后一次到酒店喝酒的情形。

(2)环境;渲染悲凉气氛,暗示孔乙己的悲惨命运(答出一点即可)

(3)外貌描写;穷困潦倒、可怜悲惨(答出一点即可)

(4)冷漠无情

(5)不可以。“走”说明他的下肢已不能动了,写出了他遭遇的凄惨。将“走”改为“爬”则没有这种效果。

(6)掌柜只看重钱,说明当时社会的冷酷无情。

解析:(1)本题考查对文段内容的概括能力。阅读此段,找出人物——孔乙己,事件——被打折腿后最后一次到酒店喝酒,据此总结即可。

(2)本题考查对环境描写的判断及对其作用的分析能力。按对象不同,描写可分为人物描写和环境描写两种。环境描写的作用要结合语境,从“渲染了……的气氛”“烘托了人物……的心情”“推动了情节的发展”等角度思考作答。

(3)本题考查对人物描写方法及作用的分析能力。画框的句子写了孔乙己的脸色、衣着等,属于外貌描写。从“黑而且瘦,已经不成样子”“破夹袄”可见其穷困至极;“盘着两腿”“用草绳在肩上挂住”可见其遭遇的悲惨,让人觉得可怜。

(4)本题考查对细节的理解能力。首先要从文中找到三次“笑”;然后分别结合文意分析掌柜和众人三次“笑”时,孔乙己的境遇如何;最后用恰当的词语概括掌柜和众人在对待孔乙己时显示出他们怎样的性格、心理。

(5)本题考查对文中重点词语的理解能力。解答时要结合具体语境分析原字在句子中的表达效果。

(6)本题考查对文章的理解能力。答题时,结合当时的社会环境,即人与人之间的关系进行分析。

10.答案:(1)第一处“懒懒”写出了“我”的漫不经心,还没有完全意识到危险的来临。第二处“懒懒”表现出首领的从容不迫、胸有成竹。(意近即可)

(2)比喻,将马帮缓慢行进的状态比作“极稠的粥”,生动形象(或新颖别致)地描写出牛群极不愿向前行进的状态。

(3)①开头为写怒江溜索的凶险蓄势。②结尾与开头呼应,给读者留下想象的空间。(言之成理即可)

(4)①“我”是这个故事的亲历者,增强故事的真实感。②“我”是故事的叙述者,起到了线索作用,用“我”的见闻感受串联故事,使情节更加集中、简练。③“我”是过溜索的参与者,以“我”的表现烘托环境,反衬马帮首领及众汉子的勇敢无畏。(其他答案言之成理亦可)

解析:(1)本题考查理解词语含义的能力。词语的含义应当根据语境揣摩。从上文“一个钟头之前就感闻到这隐隐闷雷,初不在意,只当是百里之外天公浇地”和“不信这声音就是怒江”来看,第一处“懒懒”写出了“我”的漫不经心,还没有完全意识到危险的来临。第二处“懒懒”表现出首领的从容不迫、胸有成竹。

(2)本题考查句子赏析能力。从修辞手法的角度赏析句子,可以按照“运用了什么修辞手法+具体内容+表达效果”的格式作答。“马帮如极稠的粥”,运用了比喻,将马帮缓慢行进的状态比作“极稠的粥”,表现了牛群极不愿向前行进的状态。

(3)本题考查对内容的理解能力。先找出写“鹰”的句子,结合全文分析其作用。开头,“一只大鹰旋了半圈,忽然一歪身,扎进山那侧的声音里”,这为写怒江溜索的凶险蓄势。结尾,“俯在马上再看怒江,干干地咽一咽,寻不着那鹰”,呼应开头,给读者留下想象的空间。

(4)本题考查赏析“我”的形象作用的能力。从全文来看,文中并没有出现“我”字,但处处有“我”的观察和感受。“我”从头到尾经历了这个事件,“我”用眼睛观察,用心感受,增强了故事的真实感,起到了线索作用,同时以“我”的表现烘托环境,反衬马帮首领及众汉子的勇敢无畏。

11.答案:略

解析:[写作指导]审题:这是一道命题作文题。“景致”指风景。这里既可实指“景致”的本义,也可使用“景致”的比喻义进行写作,如人间真情、生活场景等。

如果擅长描写,我们可以按春、夏、秋、冬的顺序描写四季美丽的景致。如果擅长叙事,我们可以叙述一件印象深刻的事情,突出这件事是美好的景致,这个景致可以是美好的品质,可以是和谐的风尚。如果擅长抒情,则可以人间风景为线索,发表感悟。

从文题来看,如果写自然风景,同学们可以描绘祖国的锦绣山河以咏爱国之心,也可以记游名胜古迹以发思古之幽情。如果写社会风俗,同学们可以写自己的见闻感受,表现出当今社会的新风尚;也可以把镜头对准现实生活,撷取其中的几朵浪花来表现社会中的美丽风景;还可以通过自身独特的感悟,挖掘出风景的新内涵,展现风景的新面貌。在观察和描述某一景致时,可以有意换一下视角,那么所见所闻,势必与众不同。

写作思路一:一次偶然的经历,在某时某地看到一个忙碌的身影,这里重点描写他(她)的专注、认真,然后联想我们清洁的环境或美好的生活,从而赞美这位勤劳的劳动者,他(她)就是一道景致。

写作思路二:运用镜头组合的形式,展示生活中的一幅幅美好的画面。镜头一:同窗友爱图。镜头二:家庭温馨图。镜头三:师生谐趣图。……表现只要我们用心观察,在我们熟悉的地方也会发现许多亮丽风景的主题。

写作思路三:以戏剧的形式,把三幕精彩的景致连缀成文。第一幕:晚上为行人亮灯照明,心灵开的是“奉献”之花。第二幕:原谅小伙伴的错误,心灵开的是“宽容”之花。第三幕:帮助残疾老人过桥,心灵开的是“善良”之花。表现真、善、美的主题。

2

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读