第7课 战国时期的社会变化 课件(17张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课 战国时期的社会变化 课件(17张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 6.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-11-29 06:51:58 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

第7课

战国时期的社会变化

第二单元夏商周时期:早期国家与社会变革

春秋

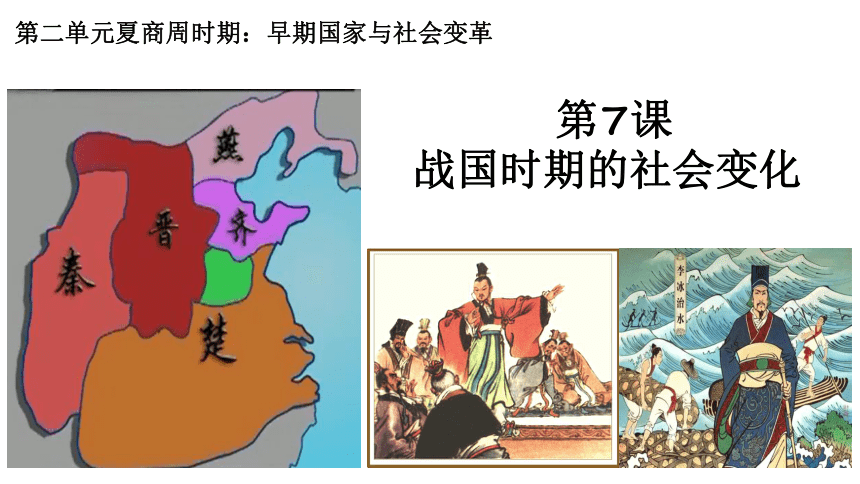

观察两图,并结合P33,说说与春秋相比,战国时期大国形势有什么变化?

一、战国七雄

小诸侯国不断被大国兼并

三家分晋

田氏代齐

点击添加文本

点击添加文本

点击添加文本

点击添加文本

名称

距今时间

体形特征

生产工具、

生产生活

元谋人

北京人

山顶洞人

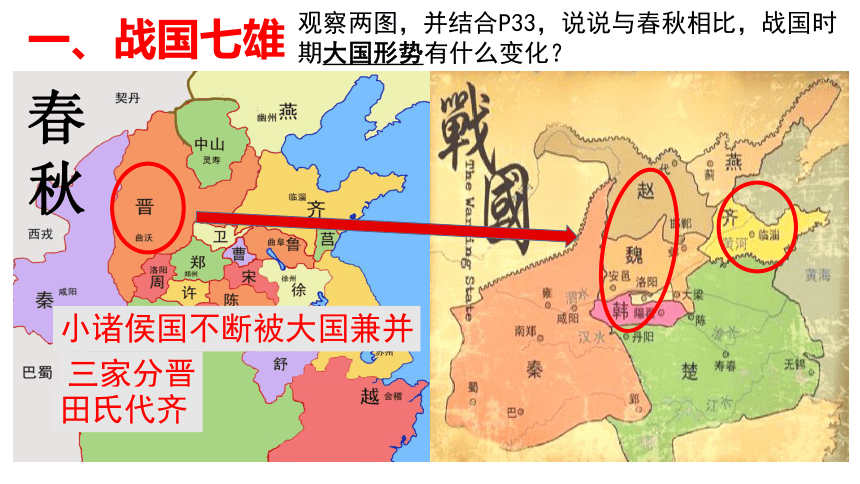

战国形势图

齐

楚

秦

燕

赵

魏

韩

齐 楚 秦 燕 赵 魏 韩

东 南 西 北 到 中 间

桂陵之战、马陵之战、长平之战

战国时期著名的战役有哪些?

时期 主要战役 交战国家 典故 影响

桂陵之战

马陵之战

长平之战

魏、赵、齐

魏、齐

秦、赵

围魏救赵

纸上谈兵

减灶计

齐国强大起来

东方六国无力抵御秦军的进攻

战 国

魏国遭重创

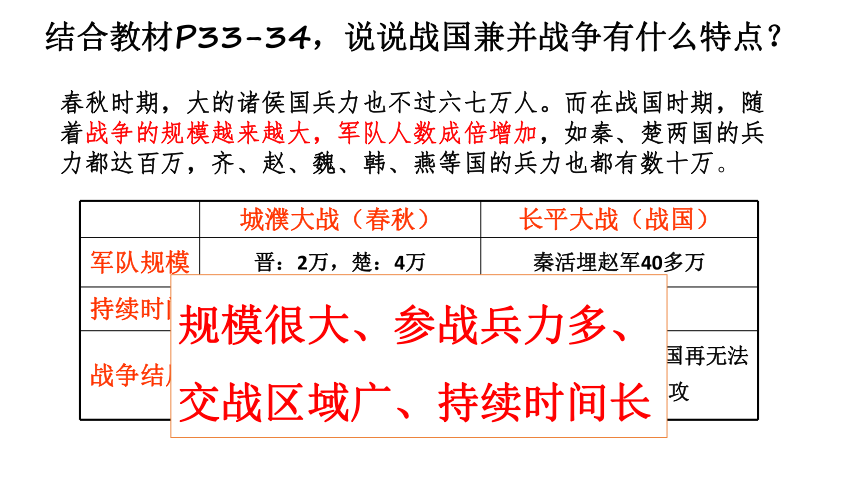

结合教材P33-34,说说战国兼并战争有什么特点?

城濮大战(春秋) 长平大战(战国)

军队规模 晋:2万,楚:4万 秦活埋赵军40多万

持续时间 一天之内 三年

战争结局 晋军大败楚军,晋文公成为中原霸主 赵军大败,东方六国再无法抵御秦的进攻

春秋时期,大的诸侯国兵力也不过六七万人。而在战国时期,随着战争的规模越来越大,军队人数成倍增加,如秦、楚两国的兵力都达百万,齐、赵、魏、韩、燕等国的兵力也都有数十万。

规模很大、参战兵力多、交战区域广、持续时间长

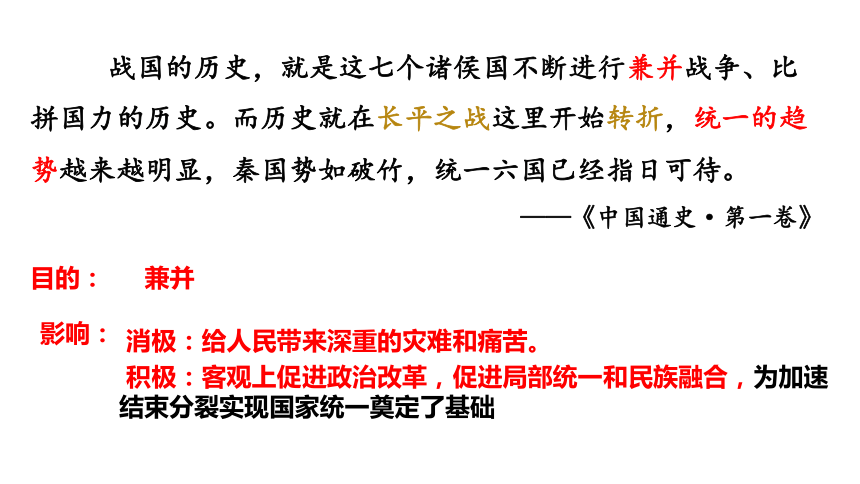

战国的历史,就是这七个诸侯国不断进行兼并战争、比拼国力的历史。而历史就在长平之战这里开始转折,统一的趋势越来越明显,秦国势如破竹,统一六国已经指日可待。

——《中国通史·第一卷》

影响:

目的:

兼并

消极:给人民带来深重的灾难和痛苦。

积极:客观上促进政治改革,促进局部统一和民族融合,为加速结束分裂实现国家统一奠定了基础

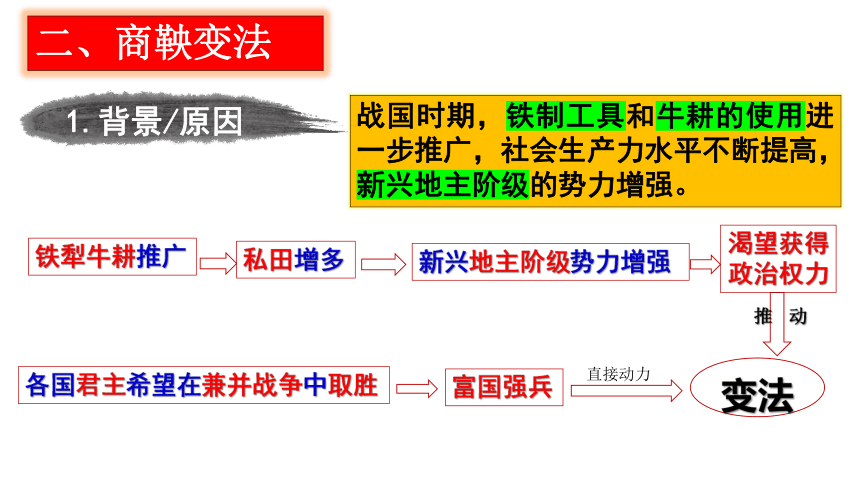

二、商鞅变法

铁犁牛耕推广

私田增多

新兴地主阶级势力增强

各国君主希望在兼并战争中取胜

富国强兵

渴望获得政治权力

推 动

1.背景/原因

直接动力

立(徙)木为信

商鞅舌战守旧贵族

商鞅变法

治世不一道,便国不法古。——《商君书》

二、商鞅变法

公元前356年

秦孝公

3.时间

4.在位国君

富国强兵

2.目的

5.内容

政治、经济、军事

加强了中央对地方的控制。(对后世地方行政制度影响最大)

有利于新兴地主阶级掌权。(最损害旧贵族的利益)

承认封建土地私有制,最能体现变法的性质

农民支持,

促进社会经济的发展

促进社会经济发展

提高了军队的战斗力;损害了旧贵族的利益,

有利于新兴地主阶级通过军功途径参政。

改革条例颁布后,支持者和反对者各半,哪些人会支持?哪些人会反对?为什么?

“夫商君为孝公平权衡,正度量,调轻重,决裂阡陌,教民耕战,是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下……”

——《战国策·秦策》

材料研读

“平权衡,正度量,调轻重”——统一度量衡

“决裂阡陌”——废除井田制,允许土地自由买卖;

“教民耕战”——奖励耕织、奖励军功;

1.开始变法

6.影响、意义

有人说:商鞅死了,因此商鞅变法失败了,你怎么看这个观点?

商鞅虽死,

而秦法未败!

材料研读

商鞅变法的结果

商鞅被车裂而死,那么变法到底是成功的还是失败的?请说明理由?

①成功的。

②因为商鞅变法使秦国的国力大大增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后的秦国统一全国奠定了基础。

1.开始变法

7.性质:

地主阶级的改革(或封建性质的改革)

8.商鞅变法成功的原因:

根本原因

启示:①改革要顺应历史发展的潮流;

②改革创新是强国之路。

③改革要得到统治者的支持,改革者要有顽强的毅力和献身精神。

公元前256

1、时间:_________年

2、人物:秦国蜀郡太守__________

3、地点:成都附近的__________

4、构成:由_____和 _____两大系统工程构成

李冰

岷江

5、功能:_________________

玉

垒

山

都江堰水利工程示意图

李冰

防洪、灌溉、水运

渠首

灌溉网

水旱从人,不知饥谨,

时无荒年,天下谓之“天府”也。

——《华阳国志》

意义:

1、使成都平原成为天府之国,促进了农业发展。

2、反映出我国人民的智慧,在中国和世界产生了极为深远的影响

“它是全世界迄今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程”

--世界遗产委员会

前475年

前221年

战国

前770年

春秋

第6课

《动荡的春秋时期》

“春秋是一个英雄辈出、群雄逐鹿、诸侯争霸的时代。”

——《中国通史·第一卷》

第7课

《战国时期的社会变化》

“战国是一个无比复杂而又无比新鲜的时代。由此中国将进入一个由大分裂转向大一统的历史进程。”

——《中国通史·第一卷》

第7课

战国时期的社会变化

第二单元夏商周时期:早期国家与社会变革

春秋

观察两图,并结合P33,说说与春秋相比,战国时期大国形势有什么变化?

一、战国七雄

小诸侯国不断被大国兼并

三家分晋

田氏代齐

点击添加文本

点击添加文本

点击添加文本

点击添加文本

名称

距今时间

体形特征

生产工具、

生产生活

元谋人

北京人

山顶洞人

战国形势图

齐

楚

秦

燕

赵

魏

韩

齐 楚 秦 燕 赵 魏 韩

东 南 西 北 到 中 间

桂陵之战、马陵之战、长平之战

战国时期著名的战役有哪些?

时期 主要战役 交战国家 典故 影响

桂陵之战

马陵之战

长平之战

魏、赵、齐

魏、齐

秦、赵

围魏救赵

纸上谈兵

减灶计

齐国强大起来

东方六国无力抵御秦军的进攻

战 国

魏国遭重创

结合教材P33-34,说说战国兼并战争有什么特点?

城濮大战(春秋) 长平大战(战国)

军队规模 晋:2万,楚:4万 秦活埋赵军40多万

持续时间 一天之内 三年

战争结局 晋军大败楚军,晋文公成为中原霸主 赵军大败,东方六国再无法抵御秦的进攻

春秋时期,大的诸侯国兵力也不过六七万人。而在战国时期,随着战争的规模越来越大,军队人数成倍增加,如秦、楚两国的兵力都达百万,齐、赵、魏、韩、燕等国的兵力也都有数十万。

规模很大、参战兵力多、交战区域广、持续时间长

战国的历史,就是这七个诸侯国不断进行兼并战争、比拼国力的历史。而历史就在长平之战这里开始转折,统一的趋势越来越明显,秦国势如破竹,统一六国已经指日可待。

——《中国通史·第一卷》

影响:

目的:

兼并

消极:给人民带来深重的灾难和痛苦。

积极:客观上促进政治改革,促进局部统一和民族融合,为加速结束分裂实现国家统一奠定了基础

二、商鞅变法

铁犁牛耕推广

私田增多

新兴地主阶级势力增强

各国君主希望在兼并战争中取胜

富国强兵

渴望获得政治权力

推 动

1.背景/原因

直接动力

立(徙)木为信

商鞅舌战守旧贵族

商鞅变法

治世不一道,便国不法古。——《商君书》

二、商鞅变法

公元前356年

秦孝公

3.时间

4.在位国君

富国强兵

2.目的

5.内容

政治、经济、军事

加强了中央对地方的控制。(对后世地方行政制度影响最大)

有利于新兴地主阶级掌权。(最损害旧贵族的利益)

承认封建土地私有制,最能体现变法的性质

农民支持,

促进社会经济的发展

促进社会经济发展

提高了军队的战斗力;损害了旧贵族的利益,

有利于新兴地主阶级通过军功途径参政。

改革条例颁布后,支持者和反对者各半,哪些人会支持?哪些人会反对?为什么?

“夫商君为孝公平权衡,正度量,调轻重,决裂阡陌,教民耕战,是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下……”

——《战国策·秦策》

材料研读

“平权衡,正度量,调轻重”——统一度量衡

“决裂阡陌”——废除井田制,允许土地自由买卖;

“教民耕战”——奖励耕织、奖励军功;

1.开始变法

6.影响、意义

有人说:商鞅死了,因此商鞅变法失败了,你怎么看这个观点?

商鞅虽死,

而秦法未败!

材料研读

商鞅变法的结果

商鞅被车裂而死,那么变法到底是成功的还是失败的?请说明理由?

①成功的。

②因为商鞅变法使秦国的国力大大增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后的秦国统一全国奠定了基础。

1.开始变法

7.性质:

地主阶级的改革(或封建性质的改革)

8.商鞅变法成功的原因:

根本原因

启示:①改革要顺应历史发展的潮流;

②改革创新是强国之路。

③改革要得到统治者的支持,改革者要有顽强的毅力和献身精神。

公元前256

1、时间:_________年

2、人物:秦国蜀郡太守__________

3、地点:成都附近的__________

4、构成:由_____和 _____两大系统工程构成

李冰

岷江

5、功能:_________________

玉

垒

山

都江堰水利工程示意图

李冰

防洪、灌溉、水运

渠首

灌溉网

水旱从人,不知饥谨,

时无荒年,天下谓之“天府”也。

——《华阳国志》

意义:

1、使成都平原成为天府之国,促进了农业发展。

2、反映出我国人民的智慧,在中国和世界产生了极为深远的影响

“它是全世界迄今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程”

--世界遗产委员会

前475年

前221年

战国

前770年

春秋

第6课

《动荡的春秋时期》

“春秋是一个英雄辈出、群雄逐鹿、诸侯争霸的时代。”

——《中国通史·第一卷》

第7课

《战国时期的社会变化》

“战国是一个无比复杂而又无比新鲜的时代。由此中国将进入一个由大分裂转向大一统的历史进程。”

——《中国通史·第一卷》

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史