人教版部编(2019)高中语文必修下册 9《说“木叶”》优秀课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文必修下册 9《说“木叶”》优秀课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-28 22:29:04 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

9 说“木叶”

第三单元

情境导入

学习目标

整体感知

研读课文

课文小结

2

1

3

4

5

布置作业

6

情境导入

“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”,“落红不是无情物,化作春泥更护花。”两横线处应填诗句为“无边落木萧萧下”,“落红不是无情物”。那么两句中的“落木”“落红”是何意思呢?( “落木”即“落叶”, “落红”即“落花”)那么诗人为何不用“落叶”与“落花”呢?

今天就让我们来共同学习著名学者林庚先生的学术文章《说“木叶”》,从中去寻找正确答案。

学习目标

1、理清文章思路,把握内容结构。

2、掌握“木叶”与“树叶”的艺术特征。

3、深入理解诗歌语言暗示性特点,会具体分析运用。

作者简介

整体感知

林庚(1910-2006),字静希,福建福州人。

现代诗人、古代文学学者。1910年生于北京,

1933年毕业于清华大学中文系。1933年秋出版了

第一本自由体诗集《夜》,1934年以后,他作为

一名自由诗体的新诗人尝试新的格律体,先后出版了《北平情歌》《冬眠曲及其他》。1952年任北京大

学教授。著有《春野与窗》《问路集》《空间的驰想》等六部诗集及《中国文学简史》《诗人屈原及其作品研究》等十一部文集。

林庚的研究主要涉及楚辞、唐诗、文学史等方面,显示出诗人学者的独有特色。他将创作新诗和研究唐诗完美地统一起来,以“盛唐气象”与“少年精神”,传神、准确地概括了盛唐诗歌的神髓,理清了唐诗浪漫主义渊源发展的脉络。

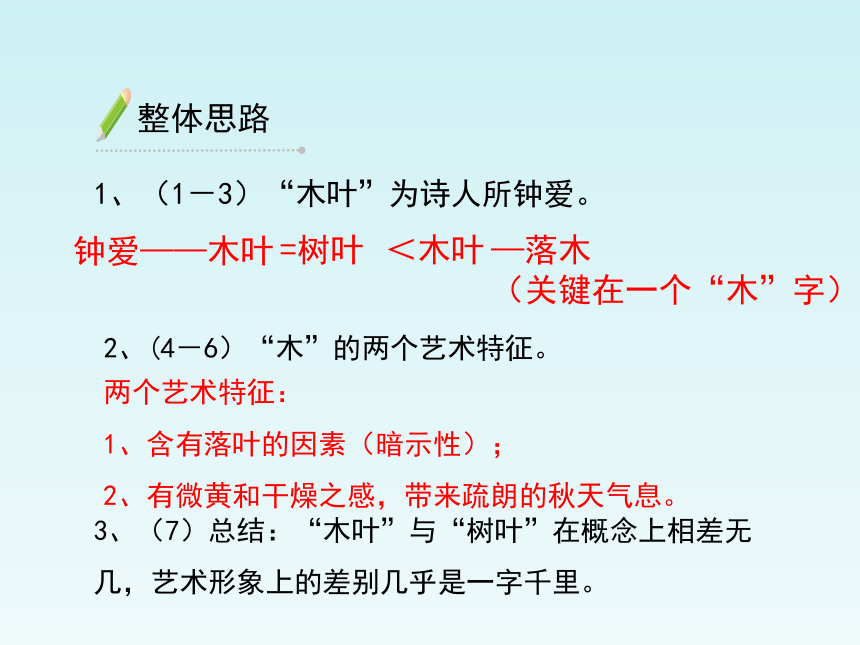

整体思路

1、(1-3)“木叶”为诗人所钟爱。

2、(4-6)“木”的两个艺术特征。

3、(7)总结:“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,艺术形象上的差别几乎是一字千里。

钟爱——木叶

=树叶

<木叶

—落木

(关键在一个“木”字)

两个艺术特征:

1、含有落叶的因素(暗示性);

2、有微黄和干燥之感,带来疏朗的秋天气息。

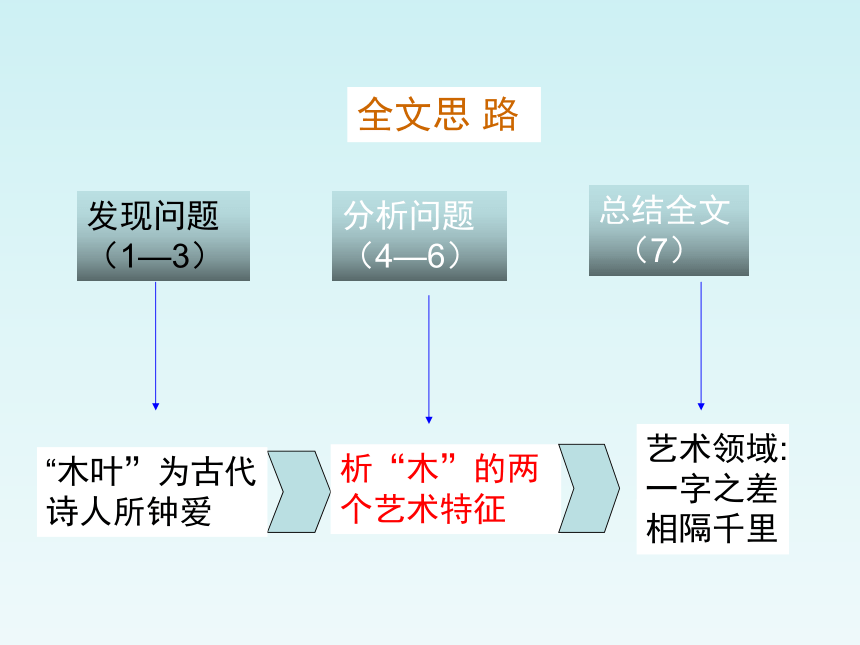

发现问题(1—3)

分析问题

(4—6)

析“木”的两个艺术特征

总结全文

(7)

艺术领域:

一字之差

相隔千里

全文思 路

“木叶”为古代诗人所钟爱

研读课文

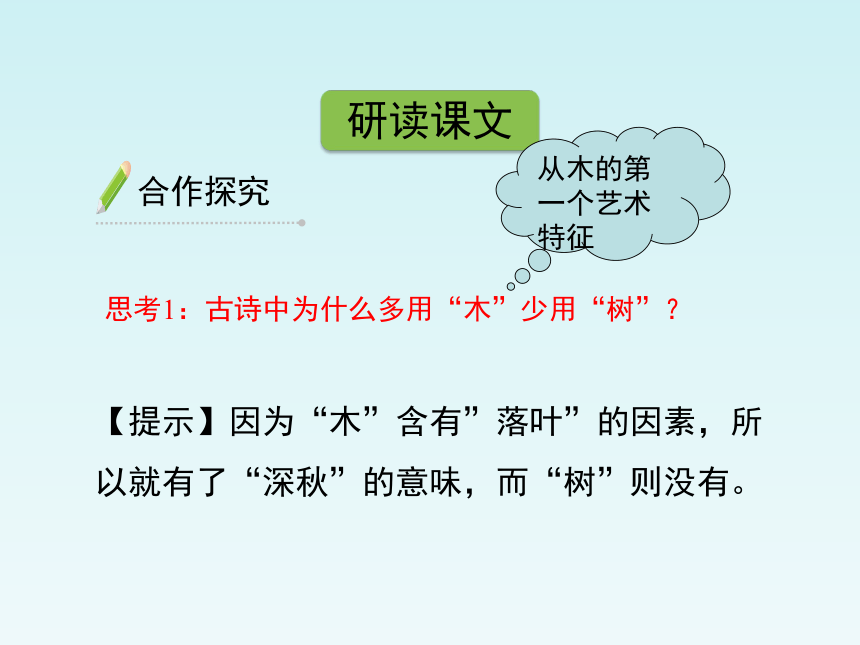

合作探究

思考1:古诗中为什么多用“木”少用“树”?

从木的第一个艺术特征

【提示】因为“木”含有”落叶”的因素,所以就有了“深秋”的意味,而“树”则没有。

高树多悲风,海水扬其波

秋月照层岭,寒风扫高木

比较:“木”和“树”的区别:

“木”

—木头、木料

—树干(疏朗)

—落叶

—秋天

—离愁别绪

—悲

“树”

—繁密叶子

—浓荫(绵密 )

—不是秋天

—不是离愁别绪

—不悲

2、思考:为什么“木”就有了这种暗示呢?

“木叶”:是疏朗与绵密的交织;

“落木”:以“木”代“叶”洗净叶的绵密,更有力地烘托了悲秋之意。

总结:可见,“木”之所以有了那样的暗示性内涵,全是由“传统”造成的;那么什么又是“传统”呢,从文学上来说,尤其是从诗歌的“意象”上来讲,这个“传统”就是历代诗人们的诗句所够成的文化氛围,即一句诗中的意境赋予了该意象的暗示性内涵。

让我们一同走进古典诗词的艺术天地,体会诗歌语言的暗示型。

暗示

生活常识暗示

文化心理暗示

文化传统:历代文学作品、典故所构成的文化氛围。

杜甫《登高》

风急天高猿啸哀, 渚清沙白鸟飞回。 无边落木萧萧下, 不尽长江滚滚来。 万里悲秋常作客, 百年多病独登台。 艰难苦恨繁霜鬓, 潦倒新停浊酒杯。

“落木”干燥淡黄,易让人想到诗人一生萧萧不得志,苍老多病之苦。

“落木”给人空阔疏朗之感,山高水远,尽显诗人孤独、客居飘零之愁。

《乙亥杂诗》

龚自珍

浩荡离愁白日斜,

吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,

化作春泥更护花。

红为花的怒放之色,彰显诗人情浓热烈,怀有一腔报国济世情怀。

红也让人想到诗人的一颗“位卑未敢忘忧国”的红心,喻示了大公无私的献身精神。

江南逢李龟年

杜甫

岐王宅里寻常见,

崔九堂前几度闻。

正是江南好风景,

落花时节又逢君。

悲伤惆怅

家国衰败

人生迟暮

人生失意

卜算子·咏梅

陆 游

驿外断桥边,

寂寞开无主。

已是黄昏独自愁,

更著风和雨。

无意苦争春,

一任群芳妒。

零落成泥碾作尘,

只有香如故。

描绘了梅花在驿外、黄昏、风雨中独自开放惨遭蹂躏依然保持自我“芳香”的形象,比喻了高士脱俗高洁的情操。

体会诗中“梅”暗示性

在艰难的环境中,梅花以美人般的姿态争取和迎接“春天”的到来,比喻乐观旷达、积极向上的情怀。

卜算子·咏梅

毛泽东

风雨送春归,

飞雪迎春到。

已是悬崖百丈冰,

犹有花枝俏,

俏也不争春,

只把春来报,

待到山花烂漫时,

她在丛中笑。

体会诗中“梅”暗示性

流水:无限愁绪、时光流逝

抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。(李白)

离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水。(欧阳修)

落花流水春去也,天上人间(李煜)

大江东去,浪淘尽,千古风流人物(苏轼)

喜外弟卢纶见宿 司空曙 静夜四无邻,荒居旧业贫。 雨中黄叶树,灯下白头人。 以我独沉久,愧君相见频。 平生自有分,况是蔡家亲。 [注]蔡家亲:表亲。

(1)此诗表达了作者怎样的感情? (2)前人认为全诗动人之处在“雨中黄叶树,灯下白头人”两句,请从情景关系的角度分析其独到之处。(4分)

(2)以悲景写哀情;不着悲字而悲情自现 。

诗人选取寒雨、黄叶、昏灯、白头人等典型意象,为我们描绘了一幅悲苦凄凉的画面,生动形象地传达出作者因宦途坎坷、家境清寒而产生的悲凉之情。

(1)此诗表达了作者悲喜交加(或悲中有喜,喜中带悲)的感情。

知识结构

古诗人钟爱“木叶”

“木叶”的 艺术特征

诗歌语言的暗示性

现 象

原 因

理 论

以小见大

现象 本质

写作特色

1、逐层剥笋式的结构

古代诗人用“木叶”而不用“树叶”的原因,作者不急于兜底,而是以探寻的目光层层分析:先排除文字洗练的因素,再由它用于秋天的情景中发现含有落叶等因素,最后才触及诗歌语言的暗示性问题并加以阐释。这样逐层深入,探幽析微,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。

2.运用了例证法和比较分析的方法

作者围绕“木叶”列出了古典诗歌中的大量实例,可以让读者从具体可感的诗中认识到这一意象的普遍性。诗中在分析“木叶”的独特意味时,举了大量的例子来进行分析比较。诗中讲了“木”与“树”、“树叶”与“木叶”、“落叶”与“落木”、“木叶”与“落木”等几个方面的比较,使读者对意象有了具体的感知。比如,曹植诗中的“落叶”是春夏之交饱含水分的繁密的叶子,是碧绿柔软的叶子,屈

原诗中的“木叶”是窸窣飘零透些微黄的叶子。二者的颜色、质感、密度、动感均有差别。司空曙诗中的“黄叶”没有“木叶”的干燥之感、飘零之意,而且颜色湿黄而非枯黄,“木叶”是风中窸窣飘零的枯叶,属于风而不属于雨,属于爽朗的晴空而不属于沉沉的阴天,是典型的清秋性格。

诗歌的语言富于暗示性,那些微妙的意味往往寄诸言外。

鉴赏诗歌,不仅要品尝言内的意思,而且要品尝言外意味。

“诗歌是激情和想像的艺术。只有用你的激情与想像去品读,“诗的感觉”才会喷涌而出。”

课文小结

搜集以“梅”为意象的诗词名句。

布置作业

退出

9 说“木叶”

第三单元

情境导入

学习目标

整体感知

研读课文

课文小结

2

1

3

4

5

布置作业

6

情境导入

“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”,“落红不是无情物,化作春泥更护花。”两横线处应填诗句为“无边落木萧萧下”,“落红不是无情物”。那么两句中的“落木”“落红”是何意思呢?( “落木”即“落叶”, “落红”即“落花”)那么诗人为何不用“落叶”与“落花”呢?

今天就让我们来共同学习著名学者林庚先生的学术文章《说“木叶”》,从中去寻找正确答案。

学习目标

1、理清文章思路,把握内容结构。

2、掌握“木叶”与“树叶”的艺术特征。

3、深入理解诗歌语言暗示性特点,会具体分析运用。

作者简介

整体感知

林庚(1910-2006),字静希,福建福州人。

现代诗人、古代文学学者。1910年生于北京,

1933年毕业于清华大学中文系。1933年秋出版了

第一本自由体诗集《夜》,1934年以后,他作为

一名自由诗体的新诗人尝试新的格律体,先后出版了《北平情歌》《冬眠曲及其他》。1952年任北京大

学教授。著有《春野与窗》《问路集》《空间的驰想》等六部诗集及《中国文学简史》《诗人屈原及其作品研究》等十一部文集。

林庚的研究主要涉及楚辞、唐诗、文学史等方面,显示出诗人学者的独有特色。他将创作新诗和研究唐诗完美地统一起来,以“盛唐气象”与“少年精神”,传神、准确地概括了盛唐诗歌的神髓,理清了唐诗浪漫主义渊源发展的脉络。

整体思路

1、(1-3)“木叶”为诗人所钟爱。

2、(4-6)“木”的两个艺术特征。

3、(7)总结:“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,艺术形象上的差别几乎是一字千里。

钟爱——木叶

=树叶

<木叶

—落木

(关键在一个“木”字)

两个艺术特征:

1、含有落叶的因素(暗示性);

2、有微黄和干燥之感,带来疏朗的秋天气息。

发现问题(1—3)

分析问题

(4—6)

析“木”的两个艺术特征

总结全文

(7)

艺术领域:

一字之差

相隔千里

全文思 路

“木叶”为古代诗人所钟爱

研读课文

合作探究

思考1:古诗中为什么多用“木”少用“树”?

从木的第一个艺术特征

【提示】因为“木”含有”落叶”的因素,所以就有了“深秋”的意味,而“树”则没有。

高树多悲风,海水扬其波

秋月照层岭,寒风扫高木

比较:“木”和“树”的区别:

“木”

—木头、木料

—树干(疏朗)

—落叶

—秋天

—离愁别绪

—悲

“树”

—繁密叶子

—浓荫(绵密 )

—不是秋天

—不是离愁别绪

—不悲

2、思考:为什么“木”就有了这种暗示呢?

“木叶”:是疏朗与绵密的交织;

“落木”:以“木”代“叶”洗净叶的绵密,更有力地烘托了悲秋之意。

总结:可见,“木”之所以有了那样的暗示性内涵,全是由“传统”造成的;那么什么又是“传统”呢,从文学上来说,尤其是从诗歌的“意象”上来讲,这个“传统”就是历代诗人们的诗句所够成的文化氛围,即一句诗中的意境赋予了该意象的暗示性内涵。

让我们一同走进古典诗词的艺术天地,体会诗歌语言的暗示型。

暗示

生活常识暗示

文化心理暗示

文化传统:历代文学作品、典故所构成的文化氛围。

杜甫《登高》

风急天高猿啸哀, 渚清沙白鸟飞回。 无边落木萧萧下, 不尽长江滚滚来。 万里悲秋常作客, 百年多病独登台。 艰难苦恨繁霜鬓, 潦倒新停浊酒杯。

“落木”干燥淡黄,易让人想到诗人一生萧萧不得志,苍老多病之苦。

“落木”给人空阔疏朗之感,山高水远,尽显诗人孤独、客居飘零之愁。

《乙亥杂诗》

龚自珍

浩荡离愁白日斜,

吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,

化作春泥更护花。

红为花的怒放之色,彰显诗人情浓热烈,怀有一腔报国济世情怀。

红也让人想到诗人的一颗“位卑未敢忘忧国”的红心,喻示了大公无私的献身精神。

江南逢李龟年

杜甫

岐王宅里寻常见,

崔九堂前几度闻。

正是江南好风景,

落花时节又逢君。

悲伤惆怅

家国衰败

人生迟暮

人生失意

卜算子·咏梅

陆 游

驿外断桥边,

寂寞开无主。

已是黄昏独自愁,

更著风和雨。

无意苦争春,

一任群芳妒。

零落成泥碾作尘,

只有香如故。

描绘了梅花在驿外、黄昏、风雨中独自开放惨遭蹂躏依然保持自我“芳香”的形象,比喻了高士脱俗高洁的情操。

体会诗中“梅”暗示性

在艰难的环境中,梅花以美人般的姿态争取和迎接“春天”的到来,比喻乐观旷达、积极向上的情怀。

卜算子·咏梅

毛泽东

风雨送春归,

飞雪迎春到。

已是悬崖百丈冰,

犹有花枝俏,

俏也不争春,

只把春来报,

待到山花烂漫时,

她在丛中笑。

体会诗中“梅”暗示性

流水:无限愁绪、时光流逝

抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。(李白)

离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水。(欧阳修)

落花流水春去也,天上人间(李煜)

大江东去,浪淘尽,千古风流人物(苏轼)

喜外弟卢纶见宿 司空曙 静夜四无邻,荒居旧业贫。 雨中黄叶树,灯下白头人。 以我独沉久,愧君相见频。 平生自有分,况是蔡家亲。 [注]蔡家亲:表亲。

(1)此诗表达了作者怎样的感情? (2)前人认为全诗动人之处在“雨中黄叶树,灯下白头人”两句,请从情景关系的角度分析其独到之处。(4分)

(2)以悲景写哀情;不着悲字而悲情自现 。

诗人选取寒雨、黄叶、昏灯、白头人等典型意象,为我们描绘了一幅悲苦凄凉的画面,生动形象地传达出作者因宦途坎坷、家境清寒而产生的悲凉之情。

(1)此诗表达了作者悲喜交加(或悲中有喜,喜中带悲)的感情。

知识结构

古诗人钟爱“木叶”

“木叶”的 艺术特征

诗歌语言的暗示性

现 象

原 因

理 论

以小见大

现象 本质

写作特色

1、逐层剥笋式的结构

古代诗人用“木叶”而不用“树叶”的原因,作者不急于兜底,而是以探寻的目光层层分析:先排除文字洗练的因素,再由它用于秋天的情景中发现含有落叶等因素,最后才触及诗歌语言的暗示性问题并加以阐释。这样逐层深入,探幽析微,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。

2.运用了例证法和比较分析的方法

作者围绕“木叶”列出了古典诗歌中的大量实例,可以让读者从具体可感的诗中认识到这一意象的普遍性。诗中在分析“木叶”的独特意味时,举了大量的例子来进行分析比较。诗中讲了“木”与“树”、“树叶”与“木叶”、“落叶”与“落木”、“木叶”与“落木”等几个方面的比较,使读者对意象有了具体的感知。比如,曹植诗中的“落叶”是春夏之交饱含水分的繁密的叶子,是碧绿柔软的叶子,屈

原诗中的“木叶”是窸窣飘零透些微黄的叶子。二者的颜色、质感、密度、动感均有差别。司空曙诗中的“黄叶”没有“木叶”的干燥之感、飘零之意,而且颜色湿黄而非枯黄,“木叶”是风中窸窣飘零的枯叶,属于风而不属于雨,属于爽朗的晴空而不属于沉沉的阴天,是典型的清秋性格。

诗歌的语言富于暗示性,那些微妙的意味往往寄诸言外。

鉴赏诗歌,不仅要品尝言内的意思,而且要品尝言外意味。

“诗歌是激情和想像的艺术。只有用你的激情与想像去品读,“诗的感觉”才会喷涌而出。”

课文小结

搜集以“梅”为意象的诗词名句。

布置作业

退出

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])