2.4 *《峨日朵雪峰之侧》《致云雀》对比阅读 课件(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 2.4 *《峨日朵雪峰之侧》《致云雀》对比阅读 课件(共40张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-29 12:29:12 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

《峨日朵雪峰之侧》《致云雀》

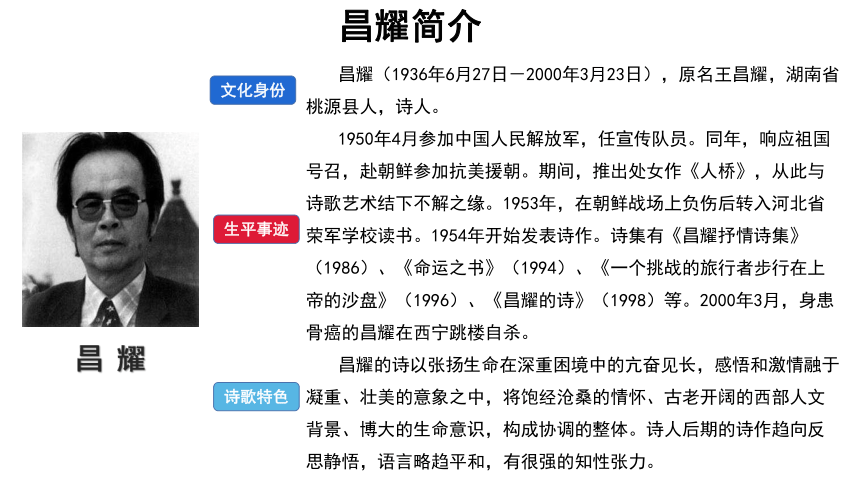

昌耀简介

昌耀(1936年6月27日-2000年3月23日),原名王昌耀,湖南省桃源县人,诗人。

1950年4月参加中国人民解放军,任宣传队员。同年,响应祖国号召,赴朝鲜参加抗美援朝。期间,推出处女作《人桥》,从此与诗歌艺术结下不解之缘。1953年,在朝鲜战场上负伤后转入河北省荣军学校读书。1954年开始发表诗作。诗集有《昌耀抒情诗集》(1986)、《命运之书》(1994)、《一个挑战的旅行者步行在上帝的沙盘》(1996)、《昌耀的诗》(1998)等。2000年3月,身患骨癌的昌耀在西宁跳楼自杀。

昌耀的诗以张扬生命在深重困境中的亢奋见长,感悟和激情融于凝重、壮美的意象之中,将饱经沧桑的情怀、古老开阔的西部人文背景、博大的生命意识,构成协调的整体。诗人后期的诗作趋向反思静悟,语言略趋平和,有很强的知性张力。

文化身份

生平事迹

诗歌特色

昌 耀

写作背景

1957年,昌耀因诗作《林中试笛》被打成右派,此后仅得以一“赎罪者”身份辗转于青海西部荒原从事农垦,1962年昌耀已陷入冷寂和沉闷了,由此,他得以以理智和清醒,观照和揣度个体生命及周围的世界:这便是他的短诗《峨日朵雪峰之侧》产生的外在机缘和直接意图。

昌耀的所有诗作都有强烈的主观色彩,其根本和落脚点最终都在诗歌主体本身。就这首短诗而言,他一方面在观照和揣度外在的年段,另一方面,他又以此为通道走入了自己的内里世界,观照和揣度自己的心理时空。

词语正音

彷 徨

嚣 鸣

石 砾

罅 隙

锈 蚀

Xiāo míng

Xiù shí

Xià xī

lì

Páng huáng

楔 入

Xiē rù

解读诗歌

“峨日朵” 是现在的青海省海北藏族自治州祁连县的峨堡镇,而“峨日朵”则应该是当地老百姓“峨堡”的发语词。那么,“峨日朵雪峰”便是峨堡镇境内的祁连山脉中一座或者几座小雪峰了。想来,它们原本没有自己独立的名字,它们只是一个如画的诗作之远景而已。

峨日朵雪峰

“这是我此刻仅能征服的高度了”。

解读意象

文本赏析

“我”的形象:给读者营造了一个并未登上山顶的不高大的登山者形象

“这”巧妙点题,交代了“我”所在的位置

“仅能征服”暗示这高度是“我”尽了自己全部努力达到的,也暗示“我”并未放弃征服新高度

诗题由来:由于并未登顶,所以接下来描写的视角是从山壁一侧看过去

解读意象

小心地探出前额,

惊异于薄壁那边

朝向峨日朵之雪彷徨许久的太阳

正决然跃入一片引力无穷的

山海。

文本赏析

“我小心地探出前额”,看到了什么?

看:看到了一副“太阳跃入山海”的雪峰落日场景。

景象描绘:使用了“薄壁”“峨日朵之雪”“太阳”“山海”等意象,描绘了一幅壮丽的雪峰落日景象。

彷徨许久 决然跃入

(内心与现实的对比)

解读意象

石砾不时滑坡,

引动棕色深渊自上而下的一派嚣鸣,

像军旅远去的喊杀声。

文本赏析

上一句,诗人用了一个长句描写太阳彷徨后向山海跃出,展示落日的张力与动势。在辉煌的视觉形象之上,又叠加宏大的听觉形象,滑坡的石砾引动深渊嚣鸣,如军旅远去的杀声,这一音响的叠加使落日更显壮观。

滑坡和落日都是下坠的,和登山者的行动正好相反,这样的视听结合,不仅体现出审美意义上的“崇高”,而且营造出一种紧张感。

解读意象

我的指关节铆钉一般

楔入巨石罅隙。

血滴,从撕裂的千层掌鞋底渗出。

文本赏析

这是“我”在坚守自己的“高度”时做出的努力,哪怕“血滴”渗出,鞋底“撕裂”,我也要坚守这来之不易的“高度”。

极具有视觉冲击力的画面,令人感受到攀登者的艰辛与奋斗不息的精神。

解读意象

呵,真渴望有一只雄鹰或雪豹与我为伍。

解读意象

在锈蚀的岩壁;

但有一只小得可怜的蜘蛛

与我一同默享着这大自然赐予的

快慰。

文本赏析

雄鹰、雪豹:威猛而强大,是草原上勇者和强者。

诗人用雄鹰、雪豹鼓舞自己,即使自己他征服的不是最高峰,也足以表明内心的奋斗精神。

思考·诗人虽然渴望“雄鹰和雪豹”的出现,却不去细致地描写“雄鹰或雪豹”这样大的意象,却写“蜘蛛”,有何意图?

这是诗人精心雕琢的一个“特写镜头”,对生命的热爱、对生命力的赞颂,全由这只小小的蜘蛛得到表露。小的可怜的蜘蛛,与太阳、山海、巨石、雄鹰、雪豹等,不管形体、力量、风格,都相差巨大,但是就是小小的它也登上了山顶,所以说真正的强大不在于外在形象,而在于精神、意志和心灵。

因此,诗人几乎在刹那间改变了自己,了无痕迹地与小蜘蛛取得了认同和默契,一同默享大自然赐予的快慰。

文本赏析

思考·结合本诗的写作背景,应该怎样理解结尾“快慰”的含义?

“快慰”指痛快而感到安慰,欣慰。这是诗人居于一定心理“高度”后与自己的和解。

解读意象

主要运用了雪峰、太阳、山海、石砾、登山、蜘蛛等意象,构成了鲜明对比,强大(雪峰、太阳、山海)和弱小(蜘蛛),光明(太阳)和幽暗(深渊),热闹和沉寂,高拔和低矮……,诗人将其情感放至更宏阔的视域关照下,不论渺小与巨大,都同出于大自然的孕育,拥有同等的存在价值,要热爱生命、歌颂生命,同时,告诉我们征服的“高度”并不靠浮华和喧嚣,靠的是内心的坚韧不拔,靠的是冷静和理智。

诗中的对比手法

解读意象

石砾

坚守

冷静

真实

理智

山海

太阳

深渊

雄鹰

雪豹

蜘蛛

喊杀声

默享

我

的

高

度

峨日朵雪峰之侧

狂热

虚浮

伟岸高大

喧嚣

对比手法

主题归纳

这首诗是登山勇士的自我写照,描绘了峨日朵雪峰之侧的太阳、山海和蜘蛛等众多意象,营造出一种凝重壮美的氛围,抒写了登山勇士在登途中的体验与感怀,表达了诗人对心灵的攀登与坚守的探索。

致云雀

雪莱(英)

雪莱(1792—1822),19世纪英国著名浪漫主义诗人诗人一生创作了大量优秀的抒情诗及

政治诗, 《致云雀》、《西风颂》、《自由颂》、《解放了的普罗米修斯》、《暴政的假面游行》等诗都一直为人们传唱不衰。

雪莱出生在一个古老而保守的贵族家庭。少年时在皇家的伊顿公学就读。1810年入牛津大学学习,开始追求民主自由。1811年,诗人因为写作哲学论文推理上帝的不存在,宣传无神论,被学校开除;也因此得罪父亲,离家独居。

1812年,诗人又偕同新婚的妻子赴爱尔兰参加那儿人们反抗英国统治的斗争,遭到英国统治阶级的忌恨。1814年,诗人与妻子离婚,与玛丽小姐结合。英国当局趁机对诗人大加诽谤中伤,诗人愤然离开祖国,旅居意大利。

1822年7月8日,诗人出海航行遭遇暴风雨,溺水而亡。

云雀:中等体型(18厘米)而具灰褐色杂斑的百灵。顶冠及耸起的羽冠具细纹,尾分叉,羽缘白色,后翼缘的白色于飞行时可见。它飞到一定高度时,稍稍浮翔,又疾飞而上,直入云霄,故得此名。

问题:第一节中云雀如何出现的?

明确:第一节,云雀来自于天堂或附近,倾泻而出的声音穿透天际而来。云雀的声音作为一种听觉“图形”开始从天堂的背景中渐渐浮现出来,云雀的歌唱声虽然无形无边界,却因为具有丰盛的乐音、激情和神秘色彩而极具吸引力,符合“图形”的特征,然而此时,其图形地位尚不明显。(云雀的歌唱声)

问题:第二节中云雀有何特点?

明确:第二节,云雀从大地一跃而起,向上高飞,像一团火云一样,在蓝天不停地边飞行边歌唱。(云雀的形象)

读者的解读过程呈现空间画面感,大地和深蓝色的天空作为背景,云雀这个体型略似麻雀的小鸟,快速从背景中向上移动。云雀本身背部是花褐色和浅黄色,颜色并不鲜明,诗人将其描述成火云,那红色的、热烈的色彩与深蓝色天际形成了强烈的反差,突出其“图形”的焦点位置。读者眼中的云雀已然不是自然界中的云雀,而是诗人所创造出的虚拟的艺术形象。云雀娇小的体积、运动的状态、背景上方的位置、鲜艳的色彩,完全符合认知格式塔中对“图形”的描述。至此,读者的注意力已被云雀的“形”牢牢抓住。

问题:第三——六节中云雀形象有何有何变化?

明确:第三节,背景缩小为夕阳西下时所放出的“金色电闪的光明”和同样“明亮的云间”,云雀的“图形”地位仅仅依靠“浮游而又飞行” 的运动轨迹来凸显,在这个画面中,“背景”以绚丽的色彩愈发引人注目,而云雀的前景化地位有所下降。

第四节,背景转化为“淡紫色的黄昏”,云雀的“翱翔”逐渐与之“融合”,随着云雀越飞越高,渐渐消失在背景之中。此时,读者循着诗人描绘的路线,视野中已经渐渐观察不到云雀。

第五节,“背景”再一次转变为“清澈的晨曦”,在清澈星辰银色光辉下,云雀的“明光”缩小到若隐若现,只能依稀辨别。

第六节,云雀的物理形态已经完全退出画面,只留下歌声作为“图形”与整个大地与天空构成的“背景”鸣唱,产生了一种天人合一的境界。

问题:概括七节至结尾诗的内涵?

明确:从第7节到结尾,诗人又构建出一个“真与美”的虚拟空间,从形美、音美升华到精神美,并展开了现实空间与虚拟空间的对比,诗人借此展开了自己对一些重大命题,如“快乐、死亡的冥思”。

问题:概括七节到十一节诗歌意象的特征?

明确:第7节到第11节,雪莱运用了一连串隐喻和拟人来歌颂云雀,分别将其比作云间雨滴、诗人、名门少女、金色萤火虫、玫瑰花,同时塑造出相应的输入空间,读者在解读时产生关于上述意象的联想。而读者基于对“甜蜜”、“香气”、“光”的体验,足以感知到云雀的如梦般清灵的美好。

问题:概括12节到14节诗歌艺术手法?

明确:第12节到第14节,诗人将云雀的歌唱与自然界和人类活动中的优美音乐进行对比,反衬云雀歌声的无与伦比。

春日落下的雨声,对爱情与美酒的赞颂,凯旋的歌声,婚礼的音乐,一切皆不足以与云雀相比拟。

自然界与人类活动所构成的现实空间有着种种缺陷:花草不知感激,玫瑰花的香味过于浓郁,对爱情与美酒的称颂不够神圣,缺少希望,婚礼的合唱空洞夸张。

反之,云雀形成的虚拟空间弥补了上述意象的一切缺点,因而超越了世间所有的音乐——神圣、甜美而充满希望。自然界与人世间的音乐隐喻现实空间,而云雀的歌唱隐喻虚拟空间。

问题:概括15节到17节诗歌的内容及深刻蕴含?

明确:从第15节到第17节,诗人开始以层层递进的询问来深思云雀之歌如此美妙的原因。

第一问:是什么自然山川、是什么爱构成了快乐的源泉,可见诗人认为自然与爱是最美好的存在,虚拟空间与现实空间产生了交叉点。

第二问:是否因为对痛苦无感,苦闷的阴影不曾靠近。在虚拟空间中,没有痛苦、悲伤,没有遗憾和毁灭,现实空间中一切苦都是不存在的。

在两问的基础上,诗人推测无论清醒沉睡,云雀对死亡定然有更深沉而真实的参悟。现实空间里人们对死亡通常充满了恐惧,而虚拟空间中,死亡是真实的,生老病死是人生的过程,死亡又是一种永恒,有了这样深刻的体悟,才会拥有晶莹清澈的灵魂。

问题:概括第18节和第19节诗歌的现实意义是如何体现的?

明确:第18节和第19节,诗人详细描述了现实空间中存在的种种痛苦:人们总是瞻前顾后,顾虑重重,有贪婪的欲望;有憎恨、骄傲和恐惧;有泪水与哭泣。

然而诗人并没有否定现实空间,消极地逃避到虚拟空间去,他认为正是由于这些痛苦的存在,才能体会到云雀快乐的欣喜。可见,诗人认为痛苦与快乐是辩证存在的,没有痛苦,也就没有快乐,而诗人的人生态度是积极乐观的。

问题:概括第20节和第21节诗歌的隐喻意义?

明确:最后两节回应第8节对于“云雀是诗人”的隐喻,诗人希望自己以思想的明光唱出云雀般欢欣、饱含希望、超凡脱俗的歌曲,以换取整个世界的倾听,隐喻诗人希望通过诗歌起到教化世人、美化世界的愿望。

致云雀

总体评价:欢乐的精灵

展开描绘

外在形态——欢乐明朗

优美歌声——欢乐强音

云雀本质——高贵自由

诗人观点——爱与生死

人鸟对比——鄙弃污浊

云雀是理想化的诗人

表达愿望——渴望传递云雀的快乐与爱

主题归纳

《致云雀》这首诗运用浪漫主义手法,热情赞美云雀美妙的歌声,抒发对欢乐、光明、自由和理想的深情向往,反映了诗人向往美好未来的心情,也表达了诗人对自由的渴望。

鉴赏文本

思考·诗中以第二人称“你”来代指云雀,有什么好处?

答:①运用拟人的写法,将云雀人格化,“明朗、欢悦”“甜蜜美妙”等词语生动地表现了云雀的美、力量以及诗人对它的爱。

②用第二人称表明诗人视云雀为朋友、知音,更能直接地倾诉诗人内心的苦闷与追求。

鉴赏文本

思考·诗中的云雀是怎样的形象?有什么象征意义?诗人为什么要创作云雀这一形象?

答:①诗中云雀的形象,并不是纯然是自然界中的云雀,而是诗人理想中的自我形象或诗人理想的形象化身。

诗人和云雀在许多方面都很相似:追求光明,追求崇高,向往理想的世界。不同的只是诗人痛苦地感到了理想与现实的巨大差距,仍以不断飞升的积极情调去超越感伤。

②第一,云雀象征着欢乐、光明、美丽。云雀自然清新的鸣叫能给世界带来欢乐与美好的憧憬,它播撒歌声体现了诗人不求名利,只为唤起人间的爱与同情的情操。第二,云雀象征着像云雀一样直面困难,渴望光明、正义、美好的人。云雀摆脱地面束缚,振翅高飞,体现着诗人执着奋进、追求自由的态度。

③雪莱之所以创作出云雀这一具有旺盛生命力、欢快而又充满不屈的战斗精神的诗歌意象,其目的不仅是教导人们要保持乐观的精神去战胜痛苦与悲哀,更是呼唤更多的读者像云雀一样,冲破旧世界与旧思想的藩篱,最终达到个人的全面自由。

总结全诗

雪莱在诗中再三表示自己比不上云雀,不知怎能接近它的欢乐。

其实,诗人和云雀在许多方面都很相似:都追求光明,蔑视地面,都向往理想的世界。所不同的只是诗人痛苦地感到了理想与现实间的巨大差距,而这个差距对云雀是不存在的。云雀的快乐没有受到痛苦和消沉的污染,它想天上的星星一样。但是对于雪莱来说,振翅高飞的同时还有许多约束。但是,雪莱虽感到理想遥远的痛苦,仍以不断飞升的积极情调去超越感伤。

在《致云雀》中,雪莱表达了他对自由的赞美和对幸福生活的强烈追求,以及他为伟大理想牺牲的决心。

《峨日朵雪峰之侧》《致云雀》

昌耀简介

昌耀(1936年6月27日-2000年3月23日),原名王昌耀,湖南省桃源县人,诗人。

1950年4月参加中国人民解放军,任宣传队员。同年,响应祖国号召,赴朝鲜参加抗美援朝。期间,推出处女作《人桥》,从此与诗歌艺术结下不解之缘。1953年,在朝鲜战场上负伤后转入河北省荣军学校读书。1954年开始发表诗作。诗集有《昌耀抒情诗集》(1986)、《命运之书》(1994)、《一个挑战的旅行者步行在上帝的沙盘》(1996)、《昌耀的诗》(1998)等。2000年3月,身患骨癌的昌耀在西宁跳楼自杀。

昌耀的诗以张扬生命在深重困境中的亢奋见长,感悟和激情融于凝重、壮美的意象之中,将饱经沧桑的情怀、古老开阔的西部人文背景、博大的生命意识,构成协调的整体。诗人后期的诗作趋向反思静悟,语言略趋平和,有很强的知性张力。

文化身份

生平事迹

诗歌特色

昌 耀

写作背景

1957年,昌耀因诗作《林中试笛》被打成右派,此后仅得以一“赎罪者”身份辗转于青海西部荒原从事农垦,1962年昌耀已陷入冷寂和沉闷了,由此,他得以以理智和清醒,观照和揣度个体生命及周围的世界:这便是他的短诗《峨日朵雪峰之侧》产生的外在机缘和直接意图。

昌耀的所有诗作都有强烈的主观色彩,其根本和落脚点最终都在诗歌主体本身。就这首短诗而言,他一方面在观照和揣度外在的年段,另一方面,他又以此为通道走入了自己的内里世界,观照和揣度自己的心理时空。

词语正音

彷 徨

嚣 鸣

石 砾

罅 隙

锈 蚀

Xiāo míng

Xiù shí

Xià xī

lì

Páng huáng

楔 入

Xiē rù

解读诗歌

“峨日朵” 是现在的青海省海北藏族自治州祁连县的峨堡镇,而“峨日朵”则应该是当地老百姓“峨堡”的发语词。那么,“峨日朵雪峰”便是峨堡镇境内的祁连山脉中一座或者几座小雪峰了。想来,它们原本没有自己独立的名字,它们只是一个如画的诗作之远景而已。

峨日朵雪峰

“这是我此刻仅能征服的高度了”。

解读意象

文本赏析

“我”的形象:给读者营造了一个并未登上山顶的不高大的登山者形象

“这”巧妙点题,交代了“我”所在的位置

“仅能征服”暗示这高度是“我”尽了自己全部努力达到的,也暗示“我”并未放弃征服新高度

诗题由来:由于并未登顶,所以接下来描写的视角是从山壁一侧看过去

解读意象

小心地探出前额,

惊异于薄壁那边

朝向峨日朵之雪彷徨许久的太阳

正决然跃入一片引力无穷的

山海。

文本赏析

“我小心地探出前额”,看到了什么?

看:看到了一副“太阳跃入山海”的雪峰落日场景。

景象描绘:使用了“薄壁”“峨日朵之雪”“太阳”“山海”等意象,描绘了一幅壮丽的雪峰落日景象。

彷徨许久 决然跃入

(内心与现实的对比)

解读意象

石砾不时滑坡,

引动棕色深渊自上而下的一派嚣鸣,

像军旅远去的喊杀声。

文本赏析

上一句,诗人用了一个长句描写太阳彷徨后向山海跃出,展示落日的张力与动势。在辉煌的视觉形象之上,又叠加宏大的听觉形象,滑坡的石砾引动深渊嚣鸣,如军旅远去的杀声,这一音响的叠加使落日更显壮观。

滑坡和落日都是下坠的,和登山者的行动正好相反,这样的视听结合,不仅体现出审美意义上的“崇高”,而且营造出一种紧张感。

解读意象

我的指关节铆钉一般

楔入巨石罅隙。

血滴,从撕裂的千层掌鞋底渗出。

文本赏析

这是“我”在坚守自己的“高度”时做出的努力,哪怕“血滴”渗出,鞋底“撕裂”,我也要坚守这来之不易的“高度”。

极具有视觉冲击力的画面,令人感受到攀登者的艰辛与奋斗不息的精神。

解读意象

呵,真渴望有一只雄鹰或雪豹与我为伍。

解读意象

在锈蚀的岩壁;

但有一只小得可怜的蜘蛛

与我一同默享着这大自然赐予的

快慰。

文本赏析

雄鹰、雪豹:威猛而强大,是草原上勇者和强者。

诗人用雄鹰、雪豹鼓舞自己,即使自己他征服的不是最高峰,也足以表明内心的奋斗精神。

思考·诗人虽然渴望“雄鹰和雪豹”的出现,却不去细致地描写“雄鹰或雪豹”这样大的意象,却写“蜘蛛”,有何意图?

这是诗人精心雕琢的一个“特写镜头”,对生命的热爱、对生命力的赞颂,全由这只小小的蜘蛛得到表露。小的可怜的蜘蛛,与太阳、山海、巨石、雄鹰、雪豹等,不管形体、力量、风格,都相差巨大,但是就是小小的它也登上了山顶,所以说真正的强大不在于外在形象,而在于精神、意志和心灵。

因此,诗人几乎在刹那间改变了自己,了无痕迹地与小蜘蛛取得了认同和默契,一同默享大自然赐予的快慰。

文本赏析

思考·结合本诗的写作背景,应该怎样理解结尾“快慰”的含义?

“快慰”指痛快而感到安慰,欣慰。这是诗人居于一定心理“高度”后与自己的和解。

解读意象

主要运用了雪峰、太阳、山海、石砾、登山、蜘蛛等意象,构成了鲜明对比,强大(雪峰、太阳、山海)和弱小(蜘蛛),光明(太阳)和幽暗(深渊),热闹和沉寂,高拔和低矮……,诗人将其情感放至更宏阔的视域关照下,不论渺小与巨大,都同出于大自然的孕育,拥有同等的存在价值,要热爱生命、歌颂生命,同时,告诉我们征服的“高度”并不靠浮华和喧嚣,靠的是内心的坚韧不拔,靠的是冷静和理智。

诗中的对比手法

解读意象

石砾

坚守

冷静

真实

理智

山海

太阳

深渊

雄鹰

雪豹

蜘蛛

喊杀声

默享

我

的

高

度

峨日朵雪峰之侧

狂热

虚浮

伟岸高大

喧嚣

对比手法

主题归纳

这首诗是登山勇士的自我写照,描绘了峨日朵雪峰之侧的太阳、山海和蜘蛛等众多意象,营造出一种凝重壮美的氛围,抒写了登山勇士在登途中的体验与感怀,表达了诗人对心灵的攀登与坚守的探索。

致云雀

雪莱(英)

雪莱(1792—1822),19世纪英国著名浪漫主义诗人诗人一生创作了大量优秀的抒情诗及

政治诗, 《致云雀》、《西风颂》、《自由颂》、《解放了的普罗米修斯》、《暴政的假面游行》等诗都一直为人们传唱不衰。

雪莱出生在一个古老而保守的贵族家庭。少年时在皇家的伊顿公学就读。1810年入牛津大学学习,开始追求民主自由。1811年,诗人因为写作哲学论文推理上帝的不存在,宣传无神论,被学校开除;也因此得罪父亲,离家独居。

1812年,诗人又偕同新婚的妻子赴爱尔兰参加那儿人们反抗英国统治的斗争,遭到英国统治阶级的忌恨。1814年,诗人与妻子离婚,与玛丽小姐结合。英国当局趁机对诗人大加诽谤中伤,诗人愤然离开祖国,旅居意大利。

1822年7月8日,诗人出海航行遭遇暴风雨,溺水而亡。

云雀:中等体型(18厘米)而具灰褐色杂斑的百灵。顶冠及耸起的羽冠具细纹,尾分叉,羽缘白色,后翼缘的白色于飞行时可见。它飞到一定高度时,稍稍浮翔,又疾飞而上,直入云霄,故得此名。

问题:第一节中云雀如何出现的?

明确:第一节,云雀来自于天堂或附近,倾泻而出的声音穿透天际而来。云雀的声音作为一种听觉“图形”开始从天堂的背景中渐渐浮现出来,云雀的歌唱声虽然无形无边界,却因为具有丰盛的乐音、激情和神秘色彩而极具吸引力,符合“图形”的特征,然而此时,其图形地位尚不明显。(云雀的歌唱声)

问题:第二节中云雀有何特点?

明确:第二节,云雀从大地一跃而起,向上高飞,像一团火云一样,在蓝天不停地边飞行边歌唱。(云雀的形象)

读者的解读过程呈现空间画面感,大地和深蓝色的天空作为背景,云雀这个体型略似麻雀的小鸟,快速从背景中向上移动。云雀本身背部是花褐色和浅黄色,颜色并不鲜明,诗人将其描述成火云,那红色的、热烈的色彩与深蓝色天际形成了强烈的反差,突出其“图形”的焦点位置。读者眼中的云雀已然不是自然界中的云雀,而是诗人所创造出的虚拟的艺术形象。云雀娇小的体积、运动的状态、背景上方的位置、鲜艳的色彩,完全符合认知格式塔中对“图形”的描述。至此,读者的注意力已被云雀的“形”牢牢抓住。

问题:第三——六节中云雀形象有何有何变化?

明确:第三节,背景缩小为夕阳西下时所放出的“金色电闪的光明”和同样“明亮的云间”,云雀的“图形”地位仅仅依靠“浮游而又飞行” 的运动轨迹来凸显,在这个画面中,“背景”以绚丽的色彩愈发引人注目,而云雀的前景化地位有所下降。

第四节,背景转化为“淡紫色的黄昏”,云雀的“翱翔”逐渐与之“融合”,随着云雀越飞越高,渐渐消失在背景之中。此时,读者循着诗人描绘的路线,视野中已经渐渐观察不到云雀。

第五节,“背景”再一次转变为“清澈的晨曦”,在清澈星辰银色光辉下,云雀的“明光”缩小到若隐若现,只能依稀辨别。

第六节,云雀的物理形态已经完全退出画面,只留下歌声作为“图形”与整个大地与天空构成的“背景”鸣唱,产生了一种天人合一的境界。

问题:概括七节至结尾诗的内涵?

明确:从第7节到结尾,诗人又构建出一个“真与美”的虚拟空间,从形美、音美升华到精神美,并展开了现实空间与虚拟空间的对比,诗人借此展开了自己对一些重大命题,如“快乐、死亡的冥思”。

问题:概括七节到十一节诗歌意象的特征?

明确:第7节到第11节,雪莱运用了一连串隐喻和拟人来歌颂云雀,分别将其比作云间雨滴、诗人、名门少女、金色萤火虫、玫瑰花,同时塑造出相应的输入空间,读者在解读时产生关于上述意象的联想。而读者基于对“甜蜜”、“香气”、“光”的体验,足以感知到云雀的如梦般清灵的美好。

问题:概括12节到14节诗歌艺术手法?

明确:第12节到第14节,诗人将云雀的歌唱与自然界和人类活动中的优美音乐进行对比,反衬云雀歌声的无与伦比。

春日落下的雨声,对爱情与美酒的赞颂,凯旋的歌声,婚礼的音乐,一切皆不足以与云雀相比拟。

自然界与人类活动所构成的现实空间有着种种缺陷:花草不知感激,玫瑰花的香味过于浓郁,对爱情与美酒的称颂不够神圣,缺少希望,婚礼的合唱空洞夸张。

反之,云雀形成的虚拟空间弥补了上述意象的一切缺点,因而超越了世间所有的音乐——神圣、甜美而充满希望。自然界与人世间的音乐隐喻现实空间,而云雀的歌唱隐喻虚拟空间。

问题:概括15节到17节诗歌的内容及深刻蕴含?

明确:从第15节到第17节,诗人开始以层层递进的询问来深思云雀之歌如此美妙的原因。

第一问:是什么自然山川、是什么爱构成了快乐的源泉,可见诗人认为自然与爱是最美好的存在,虚拟空间与现实空间产生了交叉点。

第二问:是否因为对痛苦无感,苦闷的阴影不曾靠近。在虚拟空间中,没有痛苦、悲伤,没有遗憾和毁灭,现实空间中一切苦都是不存在的。

在两问的基础上,诗人推测无论清醒沉睡,云雀对死亡定然有更深沉而真实的参悟。现实空间里人们对死亡通常充满了恐惧,而虚拟空间中,死亡是真实的,生老病死是人生的过程,死亡又是一种永恒,有了这样深刻的体悟,才会拥有晶莹清澈的灵魂。

问题:概括第18节和第19节诗歌的现实意义是如何体现的?

明确:第18节和第19节,诗人详细描述了现实空间中存在的种种痛苦:人们总是瞻前顾后,顾虑重重,有贪婪的欲望;有憎恨、骄傲和恐惧;有泪水与哭泣。

然而诗人并没有否定现实空间,消极地逃避到虚拟空间去,他认为正是由于这些痛苦的存在,才能体会到云雀快乐的欣喜。可见,诗人认为痛苦与快乐是辩证存在的,没有痛苦,也就没有快乐,而诗人的人生态度是积极乐观的。

问题:概括第20节和第21节诗歌的隐喻意义?

明确:最后两节回应第8节对于“云雀是诗人”的隐喻,诗人希望自己以思想的明光唱出云雀般欢欣、饱含希望、超凡脱俗的歌曲,以换取整个世界的倾听,隐喻诗人希望通过诗歌起到教化世人、美化世界的愿望。

致云雀

总体评价:欢乐的精灵

展开描绘

外在形态——欢乐明朗

优美歌声——欢乐强音

云雀本质——高贵自由

诗人观点——爱与生死

人鸟对比——鄙弃污浊

云雀是理想化的诗人

表达愿望——渴望传递云雀的快乐与爱

主题归纳

《致云雀》这首诗运用浪漫主义手法,热情赞美云雀美妙的歌声,抒发对欢乐、光明、自由和理想的深情向往,反映了诗人向往美好未来的心情,也表达了诗人对自由的渴望。

鉴赏文本

思考·诗中以第二人称“你”来代指云雀,有什么好处?

答:①运用拟人的写法,将云雀人格化,“明朗、欢悦”“甜蜜美妙”等词语生动地表现了云雀的美、力量以及诗人对它的爱。

②用第二人称表明诗人视云雀为朋友、知音,更能直接地倾诉诗人内心的苦闷与追求。

鉴赏文本

思考·诗中的云雀是怎样的形象?有什么象征意义?诗人为什么要创作云雀这一形象?

答:①诗中云雀的形象,并不是纯然是自然界中的云雀,而是诗人理想中的自我形象或诗人理想的形象化身。

诗人和云雀在许多方面都很相似:追求光明,追求崇高,向往理想的世界。不同的只是诗人痛苦地感到了理想与现实的巨大差距,仍以不断飞升的积极情调去超越感伤。

②第一,云雀象征着欢乐、光明、美丽。云雀自然清新的鸣叫能给世界带来欢乐与美好的憧憬,它播撒歌声体现了诗人不求名利,只为唤起人间的爱与同情的情操。第二,云雀象征着像云雀一样直面困难,渴望光明、正义、美好的人。云雀摆脱地面束缚,振翅高飞,体现着诗人执着奋进、追求自由的态度。

③雪莱之所以创作出云雀这一具有旺盛生命力、欢快而又充满不屈的战斗精神的诗歌意象,其目的不仅是教导人们要保持乐观的精神去战胜痛苦与悲哀,更是呼唤更多的读者像云雀一样,冲破旧世界与旧思想的藩篱,最终达到个人的全面自由。

总结全诗

雪莱在诗中再三表示自己比不上云雀,不知怎能接近它的欢乐。

其实,诗人和云雀在许多方面都很相似:都追求光明,蔑视地面,都向往理想的世界。所不同的只是诗人痛苦地感到了理想与现实间的巨大差距,而这个差距对云雀是不存在的。云雀的快乐没有受到痛苦和消沉的污染,它想天上的星星一样。但是对于雪莱来说,振翅高飞的同时还有许多约束。但是,雪莱虽感到理想遥远的痛苦,仍以不断飞升的积极情调去超越感伤。

在《致云雀》中,雪莱表达了他对自由的赞美和对幸福生活的强烈追求,以及他为伟大理想牺牲的决心。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读