19 怀疑与学问 课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 19 怀疑与学问 课件(共36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-29 16:16:12 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

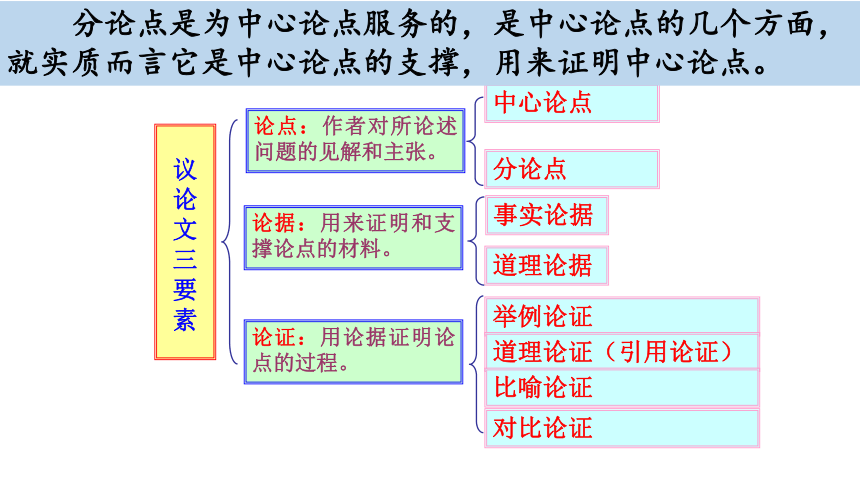

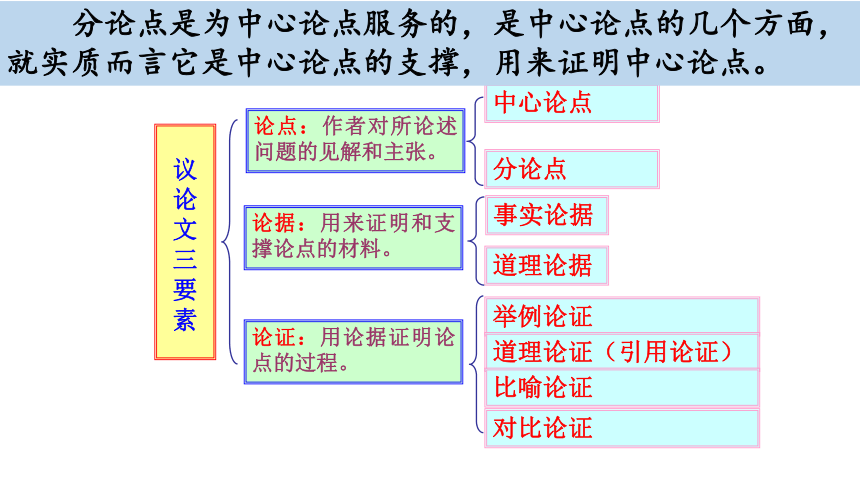

议论文

三要素

中心论点

论证:用论据证明论点的过程。

论据:用来证明和支撑论点的材料。

论点:作者对所论述问题的见解和主张。

分论点

事实论据

道理论据

举例论证

道理论证(引用论证)

比喻论证

对比论证

文体知识

分论点是为中心论点服务的,是中心论点的几个方面,就实质而言它是中心论点的支撑,用来证明中心论点。

怀疑与学问

顾颉刚

认识怀疑精神对做学问的重要意义,培养怀疑精神和独立意识。

1

学习本文的论证方法,把握议论文严密的论证结构。

2

学习目标

结合具体语段体会本文逻辑严密、语言准确的特点。

3

【顾颉(jié)刚】(1893—1980),原名诵坤,字铭坚,江苏苏州人。中国历史学家、民间文艺研究家,古史辨学派创始人,现代历史地理学和民俗学的开拓者、奠基人。

【代表作】《孟姜女故事研究集》《妙峰山》《顾颉刚民俗论著集》《中国上古史研究讲义》《顾颉刚古史论文集》等。

走近作者

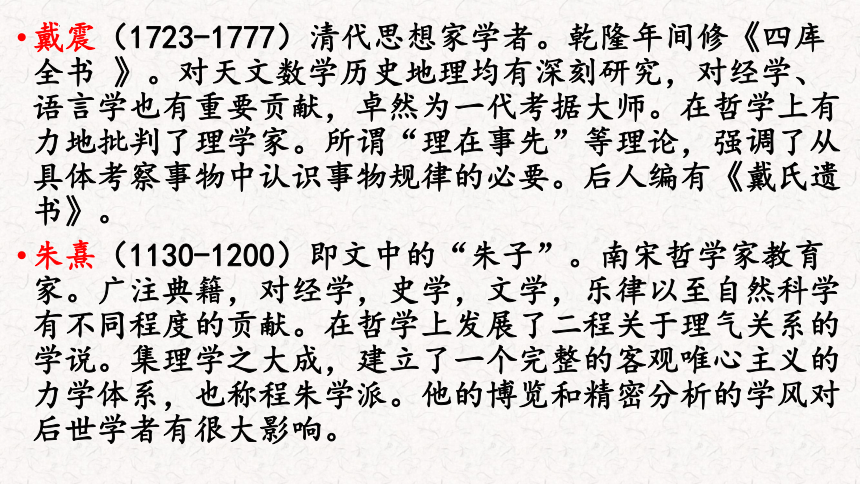

关于文中提到的四位古代学者

程颐(1033-1107)北宋哲学家、教育家。曾和兄程颢学于周敦颐并同为北宋理学的奠基人,世称“二程”。二程的学说后来为朱熹所继承和发展,世称程朱学派。

张载(10 33-1077)北宋哲学家。曾任崇文院校书等职。讲学关中,故其学派被成“关学”。

材料连接

戴震(1723-1777)清代思想家学者。乾隆年间修《四库全书 》。对天文数学历史地理均有深刻研究,对经学、语言学也有重要贡献,卓然为一代考据大师。在哲学上有力地批判了理学家。所谓“理在事先”等理论,强调了从具体考察事物中认识事物规律的必要。后人编有《戴氏遗书》。

朱熹(1130-1200)即文中的“朱子”。南宋哲学家教育家。广注典籍,对经学,史学,文学,乐律以至自然科学有不同程度的贡献。在哲学上发展了二程关于理气关系的学说。集理学之大成,建立了一个完整的客观唯心主义的力学体系,也称程朱学派。他的博览和精密分析的学风对后世学者有很大影响。

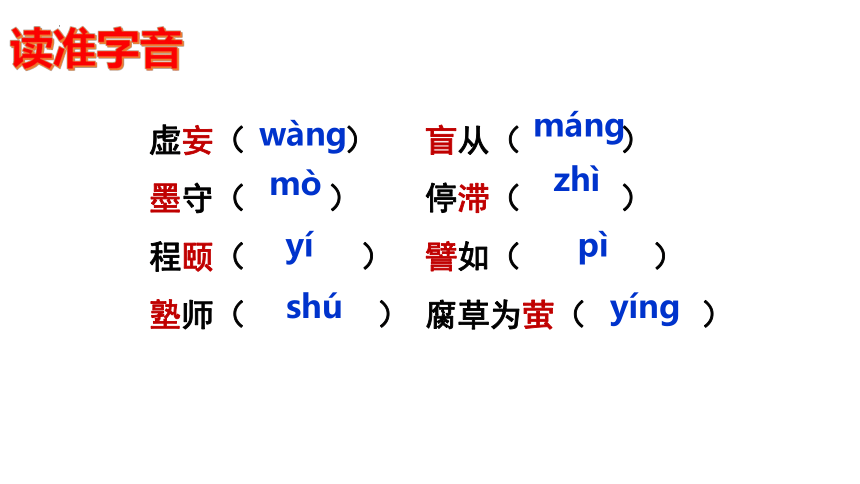

虚妄( ) 盲从( )

墨守( ) 停滞( )

程颐( ) 譬如( ) 塾师( ) 腐草为萤( )

mánɡ

mò

zhì

wànɡ

yí

pì

shú

yínɡ

读准字音

词语集注

察看,审察。

不攻自破

腐草化为萤火虫。

腐草为萤

不用攻击,自己就溃败了,多形容观点、情节等站不住脚,经不起反驳或责问。

辨伪去妄

识别虚假的,去掉无事实根据的。

流俗

语出《礼记·月令》。

视察

含贬义。

多指理论或学说。

含贬义。

上级人员到下级机构检查工作。

指社会上流行的风俗习惯。

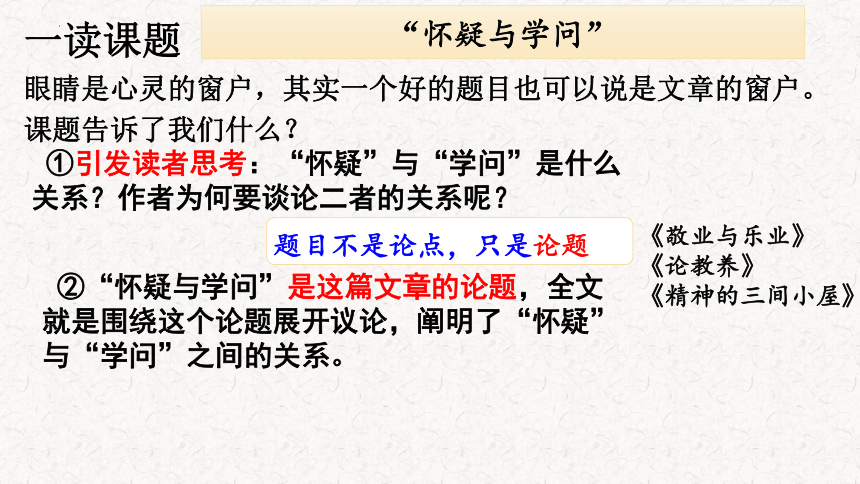

一读课题

眼睛是心灵的窗户,其实一个好的题目也可以说是文章的窗户。

课题告诉了我们什么?

“怀疑与学问”

题目不是论点,只是论题

①引发读者思考:“怀疑”与“学问”是什么关系?作者为何要谈论二者的关系呢?

②“怀疑与学问”是这篇文章的论题,全文就是围绕这个论题展开议论,阐明了“怀疑”与“学问”之间的关系。

《敬业与乐业》

《论教养》

《精神的三间小屋》

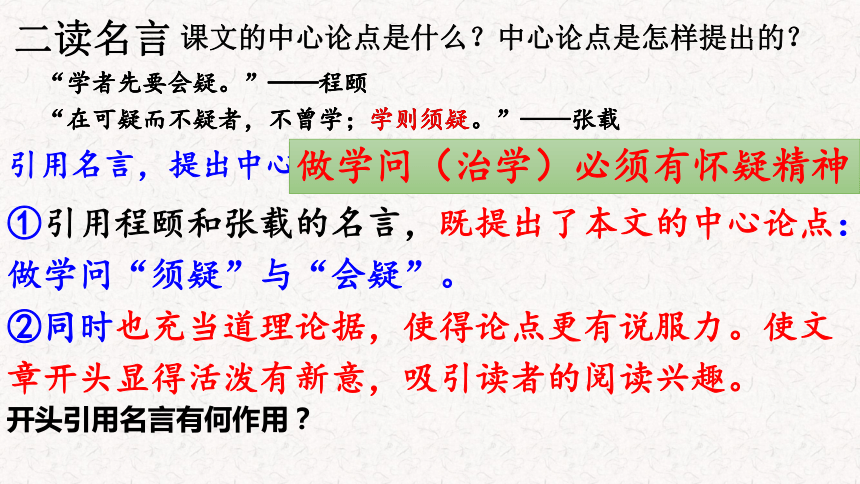

课文的中心论点是什么?中心论点是怎样提出的?

“学者先要会疑。”——程颐

“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。”——张载

引用名言,提出中心论点:

做学问(治学)必须有怀疑精神

二读名言

开头引用名言有何作用?

①引用程颐和张载的名言,既提出了本文的中心论点:做学问“须疑”与“会疑”。

②同时也充当道理论据,使得论点更有说服力。使文章开头显得活泼有新意,吸引读者的阅读兴趣。

“学者先要会疑。”——程颐

“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。”——张载

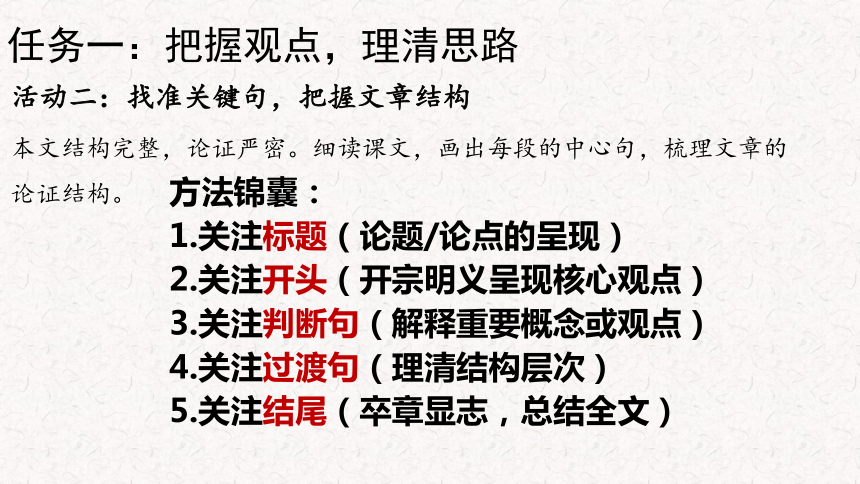

任务一:把握观点,理清思路

活动一:通读课文,把握主要论点

快速阅读全文,思考:

“怀疑” 精神的内涵是什么?

“怀疑”对“学问”有什么重要意义呢?

对于传说的话,应当经过一番思考,不随便轻信。(第4段)

对于书和学问,都要经过自己的怀疑。(第5段)

怀疑不但要辨伪去妄,而且要建设新学说,启迪新发明。(第6段)

对于学问,只有经过自己的怀疑:因怀疑而思索,因思索而辨别是非;经过“怀疑”“思索”“辨别”三步,学问才是自己的学问。(第5段)

只有常常怀疑、常常发问,才有问题,才想求解答,在不断的发问和求解中,一切学问才会发展起来。(第6段)

任务一:把握观点,理清思路

活动二:找准关键句,把握文章结构

本文结构完整,论证严密。细读课文,画出每段的中心句,梳理文章的论证结构。

方法锦囊:

1.关注标题(论题/论点的呈现)

2.关注开头(开宗明义呈现核心观点)

3.关注判断句(解释重要概念或观点)

4.关注过渡句(理清结构层次)

5.关注结尾(卒章显志,总结全文)

任务一:把握观点,理清思路

活动二:找关键句快速把握作者观点

“学者先要会疑。”——程颐(第1段)

“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。”——张载(第2段)

学问的基础是事实和根据。(第3段)

我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。(第4段)

我们不论对于哪一本书,哪-种学问,都要经过自己的怀疑:因怀疑而思索,因思索而辨别是非。(第5段)

怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必须步骤,也是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。(第6段)

怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必须步骤,也是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

总结上文

提出下文论点

说明“怀疑”对于“学问”的作用有二:①对于已有学问辨伪去妄;

②建设新学说、启迪新发明

两个分论点

三寻过渡句

思考:“怀疑”对“学问”有什么作用呢?

学则须疑(做学问(治学)必须有怀疑精神)

中心论点

分论点一

怀疑是消极方面

辨伪去妄的必须步骤

分论点二

怀疑也是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件

对已有知识和现成学问的作用

对提出新学问的作用

初级阶段

高级阶段

吸取知识

创造知识

基础

升华

由浅入深

《怀疑与学问》

第三部分

论证第一个分论点:怀疑是消极方面辨伪去妄的必要步骤

不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑、思索、辨别。

论证第一个分论点:怀疑是积极方面建设新学说,启迪新发明的基本条件

第二部分

对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了

第二层

(3-5)

(6)

第一部分

引用名言提出中心论点:治学必须有怀疑精神

(1、2)

第一层

基础

升华

尝试梳理文章的论证思路,注意体现论证思路的关联词。

递进

首先

文章开头第1、2段引用北宋两位哲学家的名言,提出中心论点:治学必须有怀疑精神。

其次

第3段到第5段,作者充分论述了怀疑精神对于已有知识和学问的重要作用,也即怀疑精神是消极方面辨伪去妄的必须步骤。

最后

第6段论述了怀疑精神对建设新学说、启迪新发明的重要作用,也即积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

尝试梳理文章的论证思路,注意体现论证思路的关联词。

任务二:学习本文的论证方法

请再读全文,分别找出文中的事实论据和道理论据,并根据前后文内容分析作者使用这些论据的目的,分析论证方法。

成果展示

道理论据

事实论据

①“三皇、五帝”的传说。

②要弄清楚“腐草为萤”的原理。

③戴震善于发问,勤于思考。

④笛卡儿的哲学成就。

“学者先要会疑”(程颐)

“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑”(张载)

“尽信书不如无书”(孟子)

成果展示

我们听说中国古代有三皇、五帝,便要问问:这是谁说的话 最先见于何书 所见的书是何时何人著的 著者何以知道 我们又听说“腐草为萤”,也要问问:死了的植物如何会变成飞动的甲虫 有什么科学根据 我们若能这样追问,一切虚妄的学说便不攻自破了。

举例论证

清代的一位大学问家——戴震,幼时读朱子的《大学章句》,便问《大学》是何时的书,朱子是何时的人。塾师告诉他《大学》是周代的书,朱子是宋代的大儒;他便问宋代的人如何能知道一千多年前著者的意思。

这段话运用了举例论证的论证方法,举了“三皇、五帝”这个事例,论述了人们怎样以怀疑的精神做学问,说明即使是史书记载,也有可能有错误,从而更有力地证明了“做学问要有怀疑精神”的观点。

这段话运用了举例论证的论证方法,举了要弄清楚“腐草为萤”的原理这个事例,论述了人们怎样以怀疑的精神做学问,使人明白生活常识也有谬误之处,证明了“生活中也需要有怀疑精神”的观点。

这段话运用了举例论证的论证方法,列举了清代大学问家戴震幼时善于发问,勤于思考的例子,戴震的成功有力的论证了“许多大学问家、大哲学家都是从怀疑中锻炼出来的”。

举例论证是列举确凿、充分、有代表性的事例证明论点,其作用是能够具体有力地论证观点,增强文章的说服力。

成果展示

“学者先要会疑。”——程颐

“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。”——张载

这段话运用了道理论证的论证方法,引用了程颐和张载这两位古代大学问家的经验之谈,论证了“治学必须要有怀疑精神”这一中心论点,使论证更有力。

孟子所谓“尽信书不如无书”,也就是教我们要有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。

这段话运用了道理论证的论证方法,引用了孟子的名言,论证了“我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑”这一论点,使论证更有说服力。

道理论证

道理论证就是引用名言警句、谚语、俗语以及人们公认的定理公式等来证明论点,其作用是能有力地证明观点,增强文章的权威性和说服力。

成果展示

对比论证

因怀疑而思索,因思索而辨别是非。经过“怀疑”“思索”“辨别”三步以后,那本书才是自己的书,那种学问才是自己的学问。否则便是盲从,便是迷信。

这段话运用了对比论证的论证方法,一正一反,证明了读书、做学问要有怀疑精神,不要随便盲从或迷信。

对于别人的话,都不打折扣的承认,那是思想上的懒惰。这样的脑筋永远是被动的,永远不能治学。只有常常怀疑、常常发问的脑筋才有问题,有问题才想求解答。在不断的发问和求解中,一切学问才会发展起来。许多大学问家、大哲学家都是从怀疑中锻炼出来的。

对于过去学者的学说也常常要抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说。要这样才能有更新更善的学说产生。古今科学上新的发明,哲学上新的理论,美术上新的作风,都是这样起来的。若使后之学者都墨守前人的旧说,那就没有新问题,没有新发明,一切学术也就停滞,人类的文化也就不会进步了。

这两组运用了对比论证的论证方法,正反对比说理,强调了怀疑精神是建设新学说、启迪新发明的基本条件。

对比论证是正反两方面的论点或论据作对比。其作用是对比鲜明,让人印象深刻,增强文章的说服力。

成果展示

譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,说得如何凶险,那便是别人的传说,不一定可靠;要知道实际的情形,只有靠自己亲自去视察。做学问也是一样,最要紧最可靠的材料是自己亲见的事实根据;但这种证据有时候不能亲自看到,便只能靠别人的传说了。

类比论证

这段话运用了类比论证的论证方法,用国难时的消息,来类比做学问所依靠的事实和证据,都可能不一定正确的道理,引出下文的怀疑论题。

再读课文,梳理论证思路

仔细阅读文章第二部分,说说文章是怎样论证“怀疑是消极方面辨伪去妄的必要步骤”的?

指出做学问要有依据事实和依据,要有怀疑精神。(举例论证)段3

论述怀疑精神是做一切学问的基本条件。段4

论述求知需有怀疑精神,不应盲从迷信。(道理论证、对比论证) 段5

练习:简要论述课文第⑥段的论证思路。

首先,通过过渡句总结上文的论点,进而提出分论点“怀疑”是“建设新学说、启迪新发明的基本条件”。

其次,运用对比论证来证明这一观点。

然后,列举了戴震的事例、引用笛卡尔的话来证明这一论点。

接着,归纳作结,照应论点。先从正面论述了一切学问家以怀疑精神做学问,会对文化建设起巨大作用,然后反面补述墨守前人旧说的危害。

最后,将怀疑精神从做学问拓展到人类文化的进步。

一切学问家,不但对于流俗传说,就是对于过去学者的学说也常常抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说,要这样才能有更新更善的学说产生。

(1)开头的“一切”是否太绝对了?对此,你怎么看?

(2)“常常”能不能去掉?四个“常常”的顺序能否调换,为什么?

任务三:品味议论文语言的严密性

(1)开头的“一切”是否太绝对了?对此,你怎么看?

“一切”具有加重、强调的意味,意在强调怀疑对于学问家的重要性,只要是做学问,就要有怀疑精神。

体现了议论文语言的准确、严密。

课文第4段末尾“怀疑精神是做一切学问的基本条件。”

“一切”是副词,表范围,修饰学问。

强调了怀疑精神是做任何学问都不可缺少的基本条件,没有例外。

体现了议论文语言的严密性。

(2)“常常”能不能去掉?四个“常常”的顺序能否调换,为什么?

不能任意调换顺序。

第一个“常常”后面所说的是“要抱怀疑的态度”,第二个“常常”后面所说的是“和书中的学说辩论”,前句所说的“怀疑”是“辩论”的前提条件;第三个“常常”后面说的“评判书中的学说”和第四个“常常”后面的“修正书中的学说”,前面所谈的“评判”也是后面所说的“修正”的前提。

“怀疑”“辩论”“评判”“修正”这四步构成逐层深入、步步递进的关系,不能任意调换顺序。

这体现了作者论证的严密性。

课堂小结

这篇议论文引用名言提出中心论点,运用举例论证、道理论证的方法,论证了治学必须有怀疑精神,才能辨伪去妄,才能建设新学说、启迪新发明的观点,告诫人们不要随便盲从或迷信。

写法探究

1.层层深入论证,用分论点论证中心论点。

中心论点:

治学必须有怀疑精神

分论点

1.怀疑是从消极方面辨伪去妄的必须步骤;

2.怀疑是从积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

2.事理分析得透辟周密。

①文章为了论证对传说必须有怀疑精神,首先说明学问的基础是事实和证据,说明事实和证据有两个来源,说明传说不一定可靠,而从传说找证据又为治学所不可缺少,这样就很自然地推论出对于传说都应经过一番事前思考这个道理。

②对什么叫“怀疑的精神”,作者阐释得十分明确。所谓怀疑,是指决不轻信,是经过思考,分清是非,决定信与不信;进而又把怀疑分析为“怀疑、思索、辨别”三步。

③在论证怀疑对建设新学说的作用时,又将怀疑到创新的治学过程分析为怀疑、辩论、评判、修正、创新五步。

3.多种论证方法的运用。

道理论证

正反面对比论证

举例论证

愿你在纷乱如迷雾的学习和生活中,

保持一颗时刻清醒、时刻怀疑的头脑;

保持一颗勤于思考、敢于批判的头脑!

多疑,往往是不好的。因为多疑是一种不健康的心理状态,是心理失调的一种常见病。俗话说:疑心生暗鬼。确有一定的道理。古往今来,不少人由于多疑,不知闹出了多少笑话,演出了多少悲剧。且不说“杯弓蛇影诗人大病一场,给疑者带来的痛苦有多大,就因为多疑而死亡的例子不少。曹操:宁我负天下人,不教天下人负我。让多少人人头落地。

这段文字与课文是否有矛盾,为什么?

不矛盾,这段文字说的“不要多疑”,指的是与人交往过程中不要多疑。课文讲的“要多疑”是从做学问的角度来谈的。

(1)哥白尼不迷信1800年前的亚里斯多德建立的天动学说,发表了科学的地动学说。

(2)郑板桥主张对前人成就“学一半,撇一半”,终于画出了文人墨竹画中的登峰造极之作。

议论文

三要素

中心论点

论证:用论据证明论点的过程。

论据:用来证明和支撑论点的材料。

论点:作者对所论述问题的见解和主张。

分论点

事实论据

道理论据

举例论证

道理论证(引用论证)

比喻论证

对比论证

文体知识

分论点是为中心论点服务的,是中心论点的几个方面,就实质而言它是中心论点的支撑,用来证明中心论点。

怀疑与学问

顾颉刚

认识怀疑精神对做学问的重要意义,培养怀疑精神和独立意识。

1

学习本文的论证方法,把握议论文严密的论证结构。

2

学习目标

结合具体语段体会本文逻辑严密、语言准确的特点。

3

【顾颉(jié)刚】(1893—1980),原名诵坤,字铭坚,江苏苏州人。中国历史学家、民间文艺研究家,古史辨学派创始人,现代历史地理学和民俗学的开拓者、奠基人。

【代表作】《孟姜女故事研究集》《妙峰山》《顾颉刚民俗论著集》《中国上古史研究讲义》《顾颉刚古史论文集》等。

走近作者

关于文中提到的四位古代学者

程颐(1033-1107)北宋哲学家、教育家。曾和兄程颢学于周敦颐并同为北宋理学的奠基人,世称“二程”。二程的学说后来为朱熹所继承和发展,世称程朱学派。

张载(10 33-1077)北宋哲学家。曾任崇文院校书等职。讲学关中,故其学派被成“关学”。

材料连接

戴震(1723-1777)清代思想家学者。乾隆年间修《四库全书 》。对天文数学历史地理均有深刻研究,对经学、语言学也有重要贡献,卓然为一代考据大师。在哲学上有力地批判了理学家。所谓“理在事先”等理论,强调了从具体考察事物中认识事物规律的必要。后人编有《戴氏遗书》。

朱熹(1130-1200)即文中的“朱子”。南宋哲学家教育家。广注典籍,对经学,史学,文学,乐律以至自然科学有不同程度的贡献。在哲学上发展了二程关于理气关系的学说。集理学之大成,建立了一个完整的客观唯心主义的力学体系,也称程朱学派。他的博览和精密分析的学风对后世学者有很大影响。

虚妄( ) 盲从( )

墨守( ) 停滞( )

程颐( ) 譬如( ) 塾师( ) 腐草为萤( )

mánɡ

mò

zhì

wànɡ

yí

pì

shú

yínɡ

读准字音

词语集注

察看,审察。

不攻自破

腐草化为萤火虫。

腐草为萤

不用攻击,自己就溃败了,多形容观点、情节等站不住脚,经不起反驳或责问。

辨伪去妄

识别虚假的,去掉无事实根据的。

流俗

语出《礼记·月令》。

视察

含贬义。

多指理论或学说。

含贬义。

上级人员到下级机构检查工作。

指社会上流行的风俗习惯。

一读课题

眼睛是心灵的窗户,其实一个好的题目也可以说是文章的窗户。

课题告诉了我们什么?

“怀疑与学问”

题目不是论点,只是论题

①引发读者思考:“怀疑”与“学问”是什么关系?作者为何要谈论二者的关系呢?

②“怀疑与学问”是这篇文章的论题,全文就是围绕这个论题展开议论,阐明了“怀疑”与“学问”之间的关系。

《敬业与乐业》

《论教养》

《精神的三间小屋》

课文的中心论点是什么?中心论点是怎样提出的?

“学者先要会疑。”——程颐

“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。”——张载

引用名言,提出中心论点:

做学问(治学)必须有怀疑精神

二读名言

开头引用名言有何作用?

①引用程颐和张载的名言,既提出了本文的中心论点:做学问“须疑”与“会疑”。

②同时也充当道理论据,使得论点更有说服力。使文章开头显得活泼有新意,吸引读者的阅读兴趣。

“学者先要会疑。”——程颐

“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。”——张载

任务一:把握观点,理清思路

活动一:通读课文,把握主要论点

快速阅读全文,思考:

“怀疑” 精神的内涵是什么?

“怀疑”对“学问”有什么重要意义呢?

对于传说的话,应当经过一番思考,不随便轻信。(第4段)

对于书和学问,都要经过自己的怀疑。(第5段)

怀疑不但要辨伪去妄,而且要建设新学说,启迪新发明。(第6段)

对于学问,只有经过自己的怀疑:因怀疑而思索,因思索而辨别是非;经过“怀疑”“思索”“辨别”三步,学问才是自己的学问。(第5段)

只有常常怀疑、常常发问,才有问题,才想求解答,在不断的发问和求解中,一切学问才会发展起来。(第6段)

任务一:把握观点,理清思路

活动二:找准关键句,把握文章结构

本文结构完整,论证严密。细读课文,画出每段的中心句,梳理文章的论证结构。

方法锦囊:

1.关注标题(论题/论点的呈现)

2.关注开头(开宗明义呈现核心观点)

3.关注判断句(解释重要概念或观点)

4.关注过渡句(理清结构层次)

5.关注结尾(卒章显志,总结全文)

任务一:把握观点,理清思路

活动二:找关键句快速把握作者观点

“学者先要会疑。”——程颐(第1段)

“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。”——张载(第2段)

学问的基础是事实和根据。(第3段)

我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。(第4段)

我们不论对于哪一本书,哪-种学问,都要经过自己的怀疑:因怀疑而思索,因思索而辨别是非。(第5段)

怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必须步骤,也是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。(第6段)

怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必须步骤,也是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

总结上文

提出下文论点

说明“怀疑”对于“学问”的作用有二:①对于已有学问辨伪去妄;

②建设新学说、启迪新发明

两个分论点

三寻过渡句

思考:“怀疑”对“学问”有什么作用呢?

学则须疑(做学问(治学)必须有怀疑精神)

中心论点

分论点一

怀疑是消极方面

辨伪去妄的必须步骤

分论点二

怀疑也是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件

对已有知识和现成学问的作用

对提出新学问的作用

初级阶段

高级阶段

吸取知识

创造知识

基础

升华

由浅入深

《怀疑与学问》

第三部分

论证第一个分论点:怀疑是消极方面辨伪去妄的必要步骤

不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑、思索、辨别。

论证第一个分论点:怀疑是积极方面建设新学说,启迪新发明的基本条件

第二部分

对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了

第二层

(3-5)

(6)

第一部分

引用名言提出中心论点:治学必须有怀疑精神

(1、2)

第一层

基础

升华

尝试梳理文章的论证思路,注意体现论证思路的关联词。

递进

首先

文章开头第1、2段引用北宋两位哲学家的名言,提出中心论点:治学必须有怀疑精神。

其次

第3段到第5段,作者充分论述了怀疑精神对于已有知识和学问的重要作用,也即怀疑精神是消极方面辨伪去妄的必须步骤。

最后

第6段论述了怀疑精神对建设新学说、启迪新发明的重要作用,也即积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

尝试梳理文章的论证思路,注意体现论证思路的关联词。

任务二:学习本文的论证方法

请再读全文,分别找出文中的事实论据和道理论据,并根据前后文内容分析作者使用这些论据的目的,分析论证方法。

成果展示

道理论据

事实论据

①“三皇、五帝”的传说。

②要弄清楚“腐草为萤”的原理。

③戴震善于发问,勤于思考。

④笛卡儿的哲学成就。

“学者先要会疑”(程颐)

“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑”(张载)

“尽信书不如无书”(孟子)

成果展示

我们听说中国古代有三皇、五帝,便要问问:这是谁说的话 最先见于何书 所见的书是何时何人著的 著者何以知道 我们又听说“腐草为萤”,也要问问:死了的植物如何会变成飞动的甲虫 有什么科学根据 我们若能这样追问,一切虚妄的学说便不攻自破了。

举例论证

清代的一位大学问家——戴震,幼时读朱子的《大学章句》,便问《大学》是何时的书,朱子是何时的人。塾师告诉他《大学》是周代的书,朱子是宋代的大儒;他便问宋代的人如何能知道一千多年前著者的意思。

这段话运用了举例论证的论证方法,举了“三皇、五帝”这个事例,论述了人们怎样以怀疑的精神做学问,说明即使是史书记载,也有可能有错误,从而更有力地证明了“做学问要有怀疑精神”的观点。

这段话运用了举例论证的论证方法,举了要弄清楚“腐草为萤”的原理这个事例,论述了人们怎样以怀疑的精神做学问,使人明白生活常识也有谬误之处,证明了“生活中也需要有怀疑精神”的观点。

这段话运用了举例论证的论证方法,列举了清代大学问家戴震幼时善于发问,勤于思考的例子,戴震的成功有力的论证了“许多大学问家、大哲学家都是从怀疑中锻炼出来的”。

举例论证是列举确凿、充分、有代表性的事例证明论点,其作用是能够具体有力地论证观点,增强文章的说服力。

成果展示

“学者先要会疑。”——程颐

“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。”——张载

这段话运用了道理论证的论证方法,引用了程颐和张载这两位古代大学问家的经验之谈,论证了“治学必须要有怀疑精神”这一中心论点,使论证更有力。

孟子所谓“尽信书不如无书”,也就是教我们要有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。

这段话运用了道理论证的论证方法,引用了孟子的名言,论证了“我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑”这一论点,使论证更有说服力。

道理论证

道理论证就是引用名言警句、谚语、俗语以及人们公认的定理公式等来证明论点,其作用是能有力地证明观点,增强文章的权威性和说服力。

成果展示

对比论证

因怀疑而思索,因思索而辨别是非。经过“怀疑”“思索”“辨别”三步以后,那本书才是自己的书,那种学问才是自己的学问。否则便是盲从,便是迷信。

这段话运用了对比论证的论证方法,一正一反,证明了读书、做学问要有怀疑精神,不要随便盲从或迷信。

对于别人的话,都不打折扣的承认,那是思想上的懒惰。这样的脑筋永远是被动的,永远不能治学。只有常常怀疑、常常发问的脑筋才有问题,有问题才想求解答。在不断的发问和求解中,一切学问才会发展起来。许多大学问家、大哲学家都是从怀疑中锻炼出来的。

对于过去学者的学说也常常要抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说。要这样才能有更新更善的学说产生。古今科学上新的发明,哲学上新的理论,美术上新的作风,都是这样起来的。若使后之学者都墨守前人的旧说,那就没有新问题,没有新发明,一切学术也就停滞,人类的文化也就不会进步了。

这两组运用了对比论证的论证方法,正反对比说理,强调了怀疑精神是建设新学说、启迪新发明的基本条件。

对比论证是正反两方面的论点或论据作对比。其作用是对比鲜明,让人印象深刻,增强文章的说服力。

成果展示

譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,说得如何凶险,那便是别人的传说,不一定可靠;要知道实际的情形,只有靠自己亲自去视察。做学问也是一样,最要紧最可靠的材料是自己亲见的事实根据;但这种证据有时候不能亲自看到,便只能靠别人的传说了。

类比论证

这段话运用了类比论证的论证方法,用国难时的消息,来类比做学问所依靠的事实和证据,都可能不一定正确的道理,引出下文的怀疑论题。

再读课文,梳理论证思路

仔细阅读文章第二部分,说说文章是怎样论证“怀疑是消极方面辨伪去妄的必要步骤”的?

指出做学问要有依据事实和依据,要有怀疑精神。(举例论证)段3

论述怀疑精神是做一切学问的基本条件。段4

论述求知需有怀疑精神,不应盲从迷信。(道理论证、对比论证) 段5

练习:简要论述课文第⑥段的论证思路。

首先,通过过渡句总结上文的论点,进而提出分论点“怀疑”是“建设新学说、启迪新发明的基本条件”。

其次,运用对比论证来证明这一观点。

然后,列举了戴震的事例、引用笛卡尔的话来证明这一论点。

接着,归纳作结,照应论点。先从正面论述了一切学问家以怀疑精神做学问,会对文化建设起巨大作用,然后反面补述墨守前人旧说的危害。

最后,将怀疑精神从做学问拓展到人类文化的进步。

一切学问家,不但对于流俗传说,就是对于过去学者的学说也常常抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说,要这样才能有更新更善的学说产生。

(1)开头的“一切”是否太绝对了?对此,你怎么看?

(2)“常常”能不能去掉?四个“常常”的顺序能否调换,为什么?

任务三:品味议论文语言的严密性

(1)开头的“一切”是否太绝对了?对此,你怎么看?

“一切”具有加重、强调的意味,意在强调怀疑对于学问家的重要性,只要是做学问,就要有怀疑精神。

体现了议论文语言的准确、严密。

课文第4段末尾“怀疑精神是做一切学问的基本条件。”

“一切”是副词,表范围,修饰学问。

强调了怀疑精神是做任何学问都不可缺少的基本条件,没有例外。

体现了议论文语言的严密性。

(2)“常常”能不能去掉?四个“常常”的顺序能否调换,为什么?

不能任意调换顺序。

第一个“常常”后面所说的是“要抱怀疑的态度”,第二个“常常”后面所说的是“和书中的学说辩论”,前句所说的“怀疑”是“辩论”的前提条件;第三个“常常”后面说的“评判书中的学说”和第四个“常常”后面的“修正书中的学说”,前面所谈的“评判”也是后面所说的“修正”的前提。

“怀疑”“辩论”“评判”“修正”这四步构成逐层深入、步步递进的关系,不能任意调换顺序。

这体现了作者论证的严密性。

课堂小结

这篇议论文引用名言提出中心论点,运用举例论证、道理论证的方法,论证了治学必须有怀疑精神,才能辨伪去妄,才能建设新学说、启迪新发明的观点,告诫人们不要随便盲从或迷信。

写法探究

1.层层深入论证,用分论点论证中心论点。

中心论点:

治学必须有怀疑精神

分论点

1.怀疑是从消极方面辨伪去妄的必须步骤;

2.怀疑是从积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

2.事理分析得透辟周密。

①文章为了论证对传说必须有怀疑精神,首先说明学问的基础是事实和证据,说明事实和证据有两个来源,说明传说不一定可靠,而从传说找证据又为治学所不可缺少,这样就很自然地推论出对于传说都应经过一番事前思考这个道理。

②对什么叫“怀疑的精神”,作者阐释得十分明确。所谓怀疑,是指决不轻信,是经过思考,分清是非,决定信与不信;进而又把怀疑分析为“怀疑、思索、辨别”三步。

③在论证怀疑对建设新学说的作用时,又将怀疑到创新的治学过程分析为怀疑、辩论、评判、修正、创新五步。

3.多种论证方法的运用。

道理论证

正反面对比论证

举例论证

愿你在纷乱如迷雾的学习和生活中,

保持一颗时刻清醒、时刻怀疑的头脑;

保持一颗勤于思考、敢于批判的头脑!

多疑,往往是不好的。因为多疑是一种不健康的心理状态,是心理失调的一种常见病。俗话说:疑心生暗鬼。确有一定的道理。古往今来,不少人由于多疑,不知闹出了多少笑话,演出了多少悲剧。且不说“杯弓蛇影诗人大病一场,给疑者带来的痛苦有多大,就因为多疑而死亡的例子不少。曹操:宁我负天下人,不教天下人负我。让多少人人头落地。

这段文字与课文是否有矛盾,为什么?

不矛盾,这段文字说的“不要多疑”,指的是与人交往过程中不要多疑。课文讲的“要多疑”是从做学问的角度来谈的。

(1)哥白尼不迷信1800年前的亚里斯多德建立的天动学说,发表了科学的地动学说。

(2)郑板桥主张对前人成就“学一半,撇一半”,终于画出了文人墨竹画中的登峰造极之作。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)