14 诗词三首 课件(共35张PPT)

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

诗词三首

学习目标

了解诗词以及不同体裁的诗歌在形式上的特点。

体会作品的情感基调,熟读成诵。

分析作品的意蕴和艺术特点。

第一课时

01

课文导入

同学们,通过前面三篇课文的学习,我们能够体会到古文语言精练而优美的风格特点。今天我们踏上古诗词的学习之旅,“诗言志,词言情”,相信大家一定会收获更多诗情画意。我们将尝试采用群文阅读的形式,来学习这三首诗词。

任务与评价标准制定

大家对《岳阳楼记》中的对句诵读和《醉翁亭记》中“而” “也”两个虚词的诵读一定印象至深,今天我们来学习诗词,体会节奏及其变化等诵读技巧对诗词表情达意的作用。让我们一起来诵读吧。

1.布置任务:各个小组按要求完成三首诗词的诵读任务卡。

2.共同制定评价标准:在完成任务之前,我们先一起来讨论诗词诵读的评价标准。

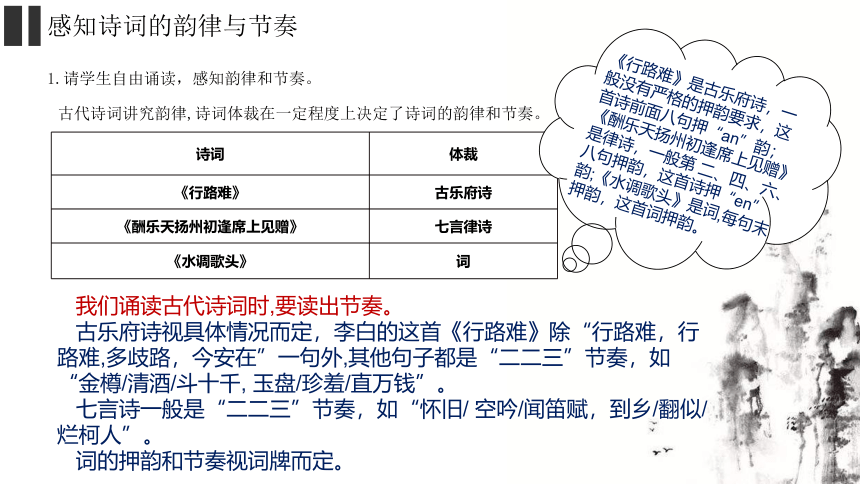

感知诗词的韵律与节奏

1.请学生自由诵读,感知韵律和节奏。

古代诗词讲究韵律,诗词体裁在一定程度上决定了诗词的韵律和节奏。

诗词 体裁

《行路难》 古乐府诗

《酬乐天扬州初逢席上见赠》 七言律诗

《水调歌头》 词

《行路难》是古乐府诗,一般没有严格的押韵要求,这首诗前面八句押“an”韵;《酬乐天扬州初逢席上见赠》是律诗,一般第 二、四、六、八句押韵,这首诗押“en”韵;《水调歌头》是词,每句末押韵,这首词押韵。

我们诵读古代诗词时,要读出节奏。

古乐府诗视具体情况而定,李白的这首《行路难》除“行路难,行路难,多歧路,今安在”一句外,其他句子都是“二二三”节奏,如“金樽/清酒/斗十千, 玉盘/珍羞/直万钱”。

七言诗一般是“二二三”节奏,如“怀旧/ 空吟/闻笛赋,到乡/翻似/烂柯人”。

词的押韵和节奏视词牌而定。

示例

行路难(作者:李白)

金樽/清酒/斗十千,玉盘/珍馐/直万钱。

停杯/投著/不能食,拔剑/四顾/心茫然。

欲渡/黄河/冰塞川,将登/太行/雪满山。

闲来/垂钓/碧溪上,忽复/乘舟/梦日边。

行路难,行路难,多歧路,今安在?

长风/破浪/会有时,直挂/云帆/济沧海。

极尽奢华,语调轻松欢快

一种夸张的语调,要读出宴飨的狂放。

内心茫然的外现,是 一种迁延、犹疑,要读出一种沉重与悲苦。

诗人在迷茫中仍欲有所作为,含有希望,是昂扬的。

前路都被堵死,要读出一种滞塞、惆怅与悲慨的感情。

充满希望的畅想,比较轻快,读的时候目 光朝向远方,心境渐趋开阔。

反复中带着强烈的悲愤,三字短句, 直抒胸臆,与七字长句形成反差,要读出一种无望的艰难与痛苦。

又是一种迷惘。

充满坚定的信念,再次抬起头来,望向远 方,情绪饱满,乐观而满含希冀。

《行路难》语言高华,自然流畅,音节高亢,又抑扬宛转。形象鲜明突出,悲歌慷慨,于抑郁中冲出了奔放不羁的豪情。读的时候,要注意其感情的复杂多变。

感知诗词的韵律与节奏

1.请学生自由诵读,感知韵律和节奏。

古代诗词讲究韵律,诗词体裁在一定程度上决定了诗词的韵律和节奏。

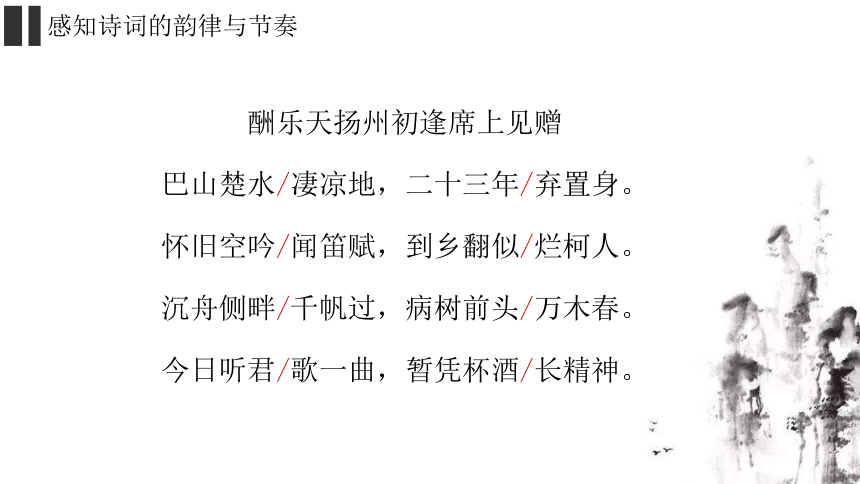

2.分组标出另两首诗词的押韵、节奏,想象表情和动作的设计,思考设计理由。

男生完成《酬乐天扬州初逢席上见赠》。

女生完成《水调歌头》。

朗读交流,互相评点。

酬乐天扬州初逢席上见赠

巴山楚水/凄凉地,二十三年/弃置身。 怀旧空吟/闻笛赋,到乡翻似/烂柯人。 沉舟侧畔/千帆过,病树前头/万木春。 今日听君/歌一曲,暂凭杯酒/长精神。

感知诗词的韵律与节奏

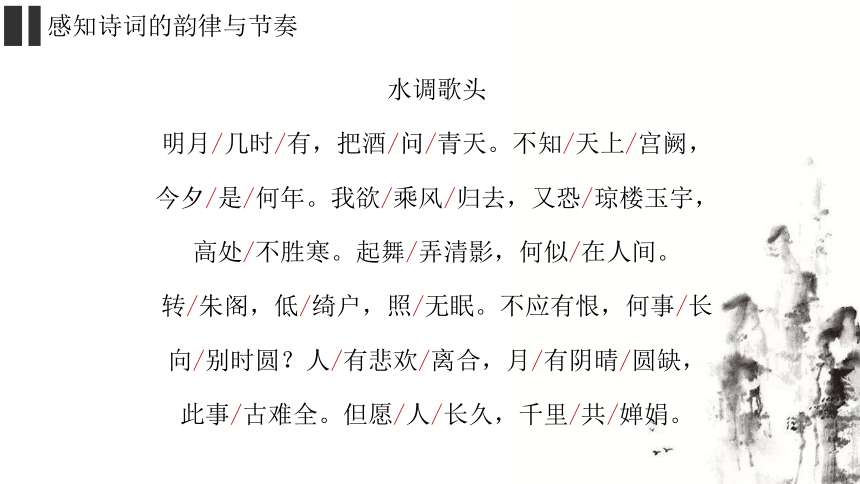

水调歌头

明月/几时/有,把酒/问/青天。不知/天上/宫阙,今夕/是/何年。我欲/乘风/归去,又恐/琼楼玉宇,高处/不胜寒。起舞/弄清影,何似/在人间。

转/朱阁,低/绮户,照/无眠。不应有恨,何事/长向/别时圆?人/有悲欢/离合,月/有阴晴/圆缺,此事/古难全。但愿/人/长久,千里/共/婵娟。

感知诗词的韵律与节奏

感知诗词的韵律与节奏

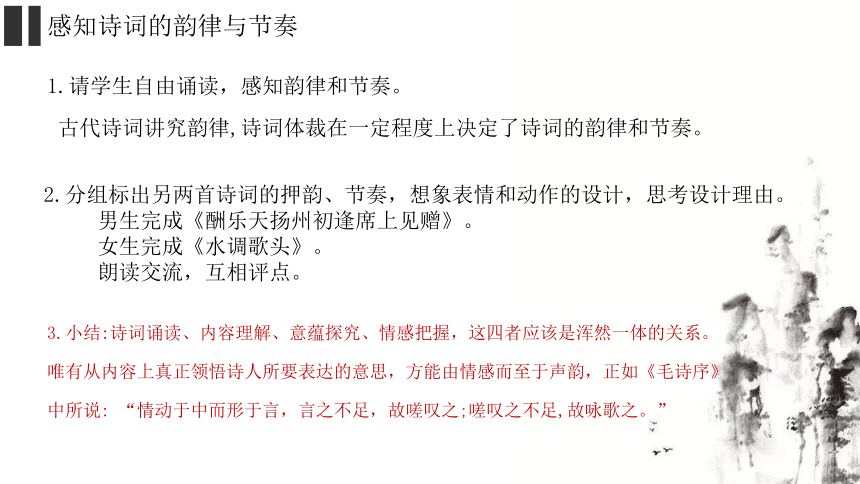

1.请学生自由诵读,感知韵律和节奏。

古代诗词讲究韵律,诗词体裁在一定程度上决定了诗词的韵律和节奏。

2.分组标出另两首诗词的押韵、节奏,想象表情和动作的设计,思考设计理由。

男生完成《酬乐天扬州初逢席上见赠》。

女生完成《水调歌头》。

朗读交流,互相评点。

3.小结:诗词诵读、内容理解、意蕴探究、情感把握,这四者应该是浑然一体的关系。唯有从内容上真正领悟诗人所要表达的意思,方能由情感而至于声韵,正如《毛诗序》中所说: “情动于中而形于言,言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故咏歌之。”

第二课时

02

诵读任务卡投影展示、解说,并诵读

诵读预备,展开竞赛

小组合作讨论、排练(10分钟)

一

二

提炼议题,鉴赏诗歌

三

议题一

议题二

议题三

议题四

名言警句

意象

留白

背景

议题五

……

议题一:以背景识人

1.诵读《行路难》和《酬乐天扬州初逢席上见赠》,猜猜作者的身份或处境,并从诗中找岀相关依据。

2.链接作者简介和创作背景,明确作者的身份或处境。

《行路难》——行路难,行路难,多歧路,今安在?

《酬乐天扬州初逢席上见赠》——巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。

补充资料:

李白:天宝三载(744),李白被唐明皇赐金放还,时年四十四岁。从仕途上看,李白被“赐金放还”是其政治生命的终结。

刘禹锡:唐敬宗宝历二年(826),刘禹锡罢和州刺史返回洛 阳,同时白居易从苏州归洛,两位诗人在扬州相逢。白居易在筵席上写了一首《醉赠刘二十八使君》诗相赠,刘禹锡便写了一首 《酬乐天扬州初逢席上见赠》回赠。

李白:重归平民。

刘禹锡:贬官。

议题二:以“画”入境

1、用句式“我从 (词语或句子)中,读出了一个 的画面”说话。

2.小组合作,从两首诗歌中任选一幅画面,通过想象,用生动的语言加以描述。

议题三:以“象”知意

找出两首诗歌中共用的意象,说说其内涵所在。

舟的意象:舟是人们到达彼岸的希望,是独自漂泊的游子思念故乡的缩影,是情系亲友别离的见证,是仕人远离尘嚣的寄托,更是向往自由的象征。

乘舟:李白此处用伊尹梦见乘船经过太阳旁边的典故,以此来寄托用世之思。

沉舟:刘禹锡此处以“沉舟”自喻,表达“二十三年弃置身” 的悲辛,同时也是反跌千帆竞过的豪迈。

(1)宛溪霜夜听猿愁,去国长为不系舟。(李白《寄崔侍御》)

舟:含漂泊之意。李白把自己的命运比作不系之舟,自己 犹如那只漂泊的舟孤独无所寄托,漂泊天涯,伤感之情溢于心头。在此,舟已经不是简简单单的摆渡的工具,而是凝结了诗人漂泊天涯的痛楚与强烈的思乡之情的生命之舟了。

(2)朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住, 轻舟已过万重山。

舟:含自由之意。这首诗是唐肃宗乾元二年(759),诗人 流放夜郎,行至白帝遇赦,乘舟东还江陵时所写。诗意在描摹自白帝至江陵一段长江,水急流速,舟行若飞的情况,抒发了作者轻快活脱的心情。全诗锋棱挺拔,一泻直下,快船快意, 令人神远。

议题四:因“理”达观

这两首诗歌中都有富含哲思的句子,也体现了诗人在理性层面的认知高度和生命困顿时的达观。

你能把这些句子找出来并加以体会吗?

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

总会有一天,我要乘长风、破巨浪,高挂船帆渡过大海。

诗人充满对未来的憧憬,体现了诗人乐观自信的人生态度和实现

理想抱负的坚定信念。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

沉船旁边有千帆竞相驶过,病树前面万木争春。

“沉舟”和“病树”比喻久遭贬谪的诗人自己, “千帆过”和“万木春”又表现出诗人刚健昂扬的精神。

表现诗人积极进取的人生态度。揭示了新的事物必将代替旧事物的哲理。同时也告诉我们,遇到困难和挫折,不能意志消沉,要以乐观豁达的心态泰然处之。

作业布置

运用课堂中学到的方法,尝试自学《水调歌头》,下节课上交流。

第三课时

03

回顾前情,涵泳群文

上节课我们布置了 一个任务,请大家运用课堂中学到的方法,尝试自学《水调歌头》。现在我们分享学习的成果。

议题一:以背景识人

1 .诵读《水调歌头》,猜猜作者的身份或处境,并从词中找出相关依据。

2.链接作者简介和创作背景,明确作者的身份或处境。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

补充资料:宋神宗熙宁九年(1076),苏轼在密州太守任上, 政治上失意,与弟弟苏辙也已经七年不见。

苏轼:外放官员。

议题二:以“画”入境

1、用句式“我从 (词语或句子)中,读出了一个 的画面”说话。

2.小组合作,从两首诗歌中任选一幅画面,通过想象,用生动的语言加以描述。

议题三:以“象”知意

找出三首诗词中共用的意象,说说其内涵所在。

酒的意象:诗人们或借酒怡情,或解愁忘忧,或送友饯行, 或书写人生,感叹现实,用他们那被醉人的酒香熏染的、裹挟着情思的诗句撞击着我们的心灵,让悠远的诗韵飘散在千百年的岁月沧桑里。

清酒:好酒,尊贵的酒。代指奢华的宴享。

把酒:诗人把酒问天,有借酒遣怀之意。

(1) 借酒怡情——开轩面场圃,把酒话桑麻。

这是孟浩然《过故人庄》中的诗句,浅斟慢饮中既欣赏了农村特有的自然风貌,又闲谈了农事,酒成了最好的载体。

(2) 解愁忘忧——今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。

柳永这首《雨霖铃》写离愁别绪,达到了情景交融的艺术境界。“酒醒何处 ”表明作者离情之深、之浓、之重,酒入愁肠,化作相思泪。

(3) 送友饯行——劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

王维的《送元二使安西》诗句语言朴实,形象生动,道出了人人共有的依依惜别之情。

(4)书与人生,感叹现实——醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。

辛弃疾用“醉”里看剑等词句勾画出慷慨悲壮、豪迈强健的身影。

议题四:因“理”达观

这首词中富含哲思的句子,也体现了诗人在理性层面的认知高度和生命困顿时的达观。

你能把这些句子找出来并加以体会吗?

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

世界上不可能有永远圆满的事情,人生有欢聚,也必然有离别;这正是与月亮有圆时,也总有缺时一样,是原始自然界的规律。既如此,就不必叹息和悲伤了,表现了词人乐观旷达的一面。

自主搭配,建构群文阅读

拟行路难(其六)(作者:鲍照)

对案不能食,拔剑击柱长叹息。

丈夫生世会几时,安能踝曖垂羽翼?

弃置罢官去,还家自休息。

朝出与亲辞,暮还在亲侧。

弄儿床前戏,看妇机中织。

自古圣贤尽贫贱,何况我辈孤且直!

(1)《行路难》搭配鲍照的《拟行路难》(其六)。

这两首诗在哪些方面可以构成议题?

行路难(作者:李白)

金樽清酒斗十千,玉盘珍馐直万钱。

停杯投著不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难,行路难,多歧路,今安在?

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

文体、语言留白、意象、名言警句等。

从“剑”意象角度构建群文阅读

在中国古典诗词中,“剑”的意象的基本意蕴就是创作主体英雄胸襟的抒发,这既包括壮志满怀的诗人所抒发的渴望建功立业的宏伟抱负,也包括抑郁困顿的诗人所发出的愤懑不平之音。

鲍照《拟行路难》(其六)“对案不能食,拔剑击柱长叹息”通 过“拔剑击柱”这个动作充分展示了内心有志难伸、有怀难展的愤懑不平。李白《行路难》(其一)“停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然”用停杯、投箸、拔剑、四顾四个连续、急速并且具有强烈动感的动作,把自己积郁多年的内心悲愤激烈地倾泻了出来。

①表达诗人的豪情壮志。

“拔剑”蕴涵了诗人渴望报效国家、成就一番功业的胸怀,展现了其恢弘自信的英雄性格。

十年磨一剑,霜刃未曾试。今日把示君,谁有不平事?(贾岛《述剑》)

诗人将自己的壮志抱负寄于刃白如霜、寒光闪烁的利剑形象,展现了正义豪爽、疾恶如仇的英雄豪气,表现了自己的出众才能和宏大理想。

②表现诗人备受压抑,才能不能施展,理想不得实现的失意、苦闷、彷徨和愤懑。

抒发了诗人报国无门、自伤老大的无可奈何的情怀。

感时思报国,拔剑起蒿莱。(陈子昂《感遇》其三十五)

丈夫无成忽老大,箭羽凋零剑锋涩。(陆游《夏夜不寐有赋》)

揭示出词人空有凌云壮志却报国无门的痛苦和愤懑。

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。(辛弃疾《破阵子》)

自主搭配,建构群文阅读

醉赠刘二十八使君

白居易

为我引杯添酒饮,与君把箸击盘歌。

诗称国手徒为尔,命压人头不奈何。

举眼风光长寂寞,满朝官职独蹉展它。

亦知合被才名折,二十三年折太多。

(2)《酬乐天扬州初逢席上见赠》搭配白居易的《醉赠刘二十八使君》。

这两首诗在哪些方面可以构成议题?

酬乐天扬州初逢席上见赠

刘禹锡

巴山楚水/凄凉地,二十三年/弃置身。 怀旧空吟/闻笛赋,到乡翻似/烂柯人。 沉舟侧畔/千帆过,病树前头/万木春。 今日听君/歌一曲,暂凭杯酒/长精神。

文体、语言留白、意象、名言警句等。

从酬赠诗角度构建群文阅读

酬赠诗:古代文人用来交往应酬的诗歌或者赠给亲友同人的作品。酬者,酬谢之意,为 表达自己的感谢而赠亍对方的诗就是酬赠诗。古人以诗交友,以诗言志.因此常常把诗歌作为结识朋友的手段,朋友之间常常互相唱和,此谓“酬唱"。而有所感受,有所表达,有所思念时,也常常赠诗给亲友,以明其情志,此所谓赠诗,二者并称“酬赠诗”。

八月湖水平,涵虚混太清。气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

欲济无舟楫,端居耻圣明。坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

朱庆馀《近试上张籍水部》

洞房昨夜停红烛,待晓堂前拜舅姑。

妆罢低声问夫婿,画眉深浅入时无?

孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》

自主搭配,建构群文阅读

阳关曲 中秋月

苏轼

暮云收尽溢清寒,

银汉无声转玉盘。

此生此夜不长好,

明月明年何处看。

(3)《水调歌头》搭配苏轼的《阳关曲 中秋月》和《永遇乐 长忆别时》。

这两首诗在哪些方面可以构成议题?

永遇乐 长忆别时苏轼

长忆别时,景疏楼上,明月如水。美酒清歌,留连不住,月随人千里。别来三度,孤光又 满,冷落共谁同醉?卷珠帘,凄然顾影,共伊到明无寐。

今朝有客,来从滩上,能道使君深意。凭仗清淮,分明到海,中有相思泪。而今何在?西 垣清禁,夜永露华侵被。此时看,回廊晓月,也应暗记。

文体、语言留白、意象、名言警句等。

从“咏月”题材角度构建群文阅读

酬赠诗:古代文人用来交往应酬的诗歌或者赠给亲友同人的作品。酬者,酬谢之意,为 表达自己的感谢而赠亍对方的诗就是酬赠诗。古人以诗交友,以诗言志.因此常常把诗歌作为结识朋友的手段,朋友之间常常互相唱和,此谓“酬唱"。而有所感受,有所表达,有所思念时,也常常赠诗给亲友,以明其情志,此所谓赠诗,二者并称“酬赠诗”。

①表达诗人的豪情壮志。

八月湖水平,涵虚混太清。气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

欲济无舟楫,端居耻圣明。坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

朱庆馀《近试上张籍水部》

洞房昨夜停红烛,待晓堂前拜舅姑。

妆罢低声问夫婿,画眉深浅入时无?

孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》

小结

上一堂课是同学们在老师指导下的群文阅读,本堂课则是大家自主活动,发散开去,自主建构各种类型的群文阅读,形成横向、纵向的比较视角。在比较中整合、提炼、比较、鉴别》 可以不断提升大家的阅读素养和能力。

作业布置

2020年初新冠肺炎疫情时期,日本友人向中国赠送物资,并在包装箱上写了 一些共勉话语:

岂曰无衣,与子同裳。(《诗经》)

青山一道同云雨,明月何曾是两乡。(王昌龄《送柴侍御》)

相知无远近,万里尚为邻。(张九龄《送韦城李少府》)

山川异域,风月同天。(日本长屋王《绣袈裟衣缘》)

这些句子也可以构成群文阅读,放在当下,可以提炼出怎样的议题?让你产生怎样的联想?

诗词三首

学习目标

了解诗词以及不同体裁的诗歌在形式上的特点。

体会作品的情感基调,熟读成诵。

分析作品的意蕴和艺术特点。

第一课时

01

课文导入

同学们,通过前面三篇课文的学习,我们能够体会到古文语言精练而优美的风格特点。今天我们踏上古诗词的学习之旅,“诗言志,词言情”,相信大家一定会收获更多诗情画意。我们将尝试采用群文阅读的形式,来学习这三首诗词。

任务与评价标准制定

大家对《岳阳楼记》中的对句诵读和《醉翁亭记》中“而” “也”两个虚词的诵读一定印象至深,今天我们来学习诗词,体会节奏及其变化等诵读技巧对诗词表情达意的作用。让我们一起来诵读吧。

1.布置任务:各个小组按要求完成三首诗词的诵读任务卡。

2.共同制定评价标准:在完成任务之前,我们先一起来讨论诗词诵读的评价标准。

感知诗词的韵律与节奏

1.请学生自由诵读,感知韵律和节奏。

古代诗词讲究韵律,诗词体裁在一定程度上决定了诗词的韵律和节奏。

诗词 体裁

《行路难》 古乐府诗

《酬乐天扬州初逢席上见赠》 七言律诗

《水调歌头》 词

《行路难》是古乐府诗,一般没有严格的押韵要求,这首诗前面八句押“an”韵;《酬乐天扬州初逢席上见赠》是律诗,一般第 二、四、六、八句押韵,这首诗押“en”韵;《水调歌头》是词,每句末押韵,这首词押韵。

我们诵读古代诗词时,要读出节奏。

古乐府诗视具体情况而定,李白的这首《行路难》除“行路难,行路难,多歧路,今安在”一句外,其他句子都是“二二三”节奏,如“金樽/清酒/斗十千, 玉盘/珍羞/直万钱”。

七言诗一般是“二二三”节奏,如“怀旧/ 空吟/闻笛赋,到乡/翻似/烂柯人”。

词的押韵和节奏视词牌而定。

示例

行路难(作者:李白)

金樽/清酒/斗十千,玉盘/珍馐/直万钱。

停杯/投著/不能食,拔剑/四顾/心茫然。

欲渡/黄河/冰塞川,将登/太行/雪满山。

闲来/垂钓/碧溪上,忽复/乘舟/梦日边。

行路难,行路难,多歧路,今安在?

长风/破浪/会有时,直挂/云帆/济沧海。

极尽奢华,语调轻松欢快

一种夸张的语调,要读出宴飨的狂放。

内心茫然的外现,是 一种迁延、犹疑,要读出一种沉重与悲苦。

诗人在迷茫中仍欲有所作为,含有希望,是昂扬的。

前路都被堵死,要读出一种滞塞、惆怅与悲慨的感情。

充满希望的畅想,比较轻快,读的时候目 光朝向远方,心境渐趋开阔。

反复中带着强烈的悲愤,三字短句, 直抒胸臆,与七字长句形成反差,要读出一种无望的艰难与痛苦。

又是一种迷惘。

充满坚定的信念,再次抬起头来,望向远 方,情绪饱满,乐观而满含希冀。

《行路难》语言高华,自然流畅,音节高亢,又抑扬宛转。形象鲜明突出,悲歌慷慨,于抑郁中冲出了奔放不羁的豪情。读的时候,要注意其感情的复杂多变。

感知诗词的韵律与节奏

1.请学生自由诵读,感知韵律和节奏。

古代诗词讲究韵律,诗词体裁在一定程度上决定了诗词的韵律和节奏。

2.分组标出另两首诗词的押韵、节奏,想象表情和动作的设计,思考设计理由。

男生完成《酬乐天扬州初逢席上见赠》。

女生完成《水调歌头》。

朗读交流,互相评点。

酬乐天扬州初逢席上见赠

巴山楚水/凄凉地,二十三年/弃置身。 怀旧空吟/闻笛赋,到乡翻似/烂柯人。 沉舟侧畔/千帆过,病树前头/万木春。 今日听君/歌一曲,暂凭杯酒/长精神。

感知诗词的韵律与节奏

水调歌头

明月/几时/有,把酒/问/青天。不知/天上/宫阙,今夕/是/何年。我欲/乘风/归去,又恐/琼楼玉宇,高处/不胜寒。起舞/弄清影,何似/在人间。

转/朱阁,低/绮户,照/无眠。不应有恨,何事/长向/别时圆?人/有悲欢/离合,月/有阴晴/圆缺,此事/古难全。但愿/人/长久,千里/共/婵娟。

感知诗词的韵律与节奏

感知诗词的韵律与节奏

1.请学生自由诵读,感知韵律和节奏。

古代诗词讲究韵律,诗词体裁在一定程度上决定了诗词的韵律和节奏。

2.分组标出另两首诗词的押韵、节奏,想象表情和动作的设计,思考设计理由。

男生完成《酬乐天扬州初逢席上见赠》。

女生完成《水调歌头》。

朗读交流,互相评点。

3.小结:诗词诵读、内容理解、意蕴探究、情感把握,这四者应该是浑然一体的关系。唯有从内容上真正领悟诗人所要表达的意思,方能由情感而至于声韵,正如《毛诗序》中所说: “情动于中而形于言,言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故咏歌之。”

第二课时

02

诵读任务卡投影展示、解说,并诵读

诵读预备,展开竞赛

小组合作讨论、排练(10分钟)

一

二

提炼议题,鉴赏诗歌

三

议题一

议题二

议题三

议题四

名言警句

意象

留白

背景

议题五

……

议题一:以背景识人

1.诵读《行路难》和《酬乐天扬州初逢席上见赠》,猜猜作者的身份或处境,并从诗中找岀相关依据。

2.链接作者简介和创作背景,明确作者的身份或处境。

《行路难》——行路难,行路难,多歧路,今安在?

《酬乐天扬州初逢席上见赠》——巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。

补充资料:

李白:天宝三载(744),李白被唐明皇赐金放还,时年四十四岁。从仕途上看,李白被“赐金放还”是其政治生命的终结。

刘禹锡:唐敬宗宝历二年(826),刘禹锡罢和州刺史返回洛 阳,同时白居易从苏州归洛,两位诗人在扬州相逢。白居易在筵席上写了一首《醉赠刘二十八使君》诗相赠,刘禹锡便写了一首 《酬乐天扬州初逢席上见赠》回赠。

李白:重归平民。

刘禹锡:贬官。

议题二:以“画”入境

1、用句式“我从 (词语或句子)中,读出了一个 的画面”说话。

2.小组合作,从两首诗歌中任选一幅画面,通过想象,用生动的语言加以描述。

议题三:以“象”知意

找出两首诗歌中共用的意象,说说其内涵所在。

舟的意象:舟是人们到达彼岸的希望,是独自漂泊的游子思念故乡的缩影,是情系亲友别离的见证,是仕人远离尘嚣的寄托,更是向往自由的象征。

乘舟:李白此处用伊尹梦见乘船经过太阳旁边的典故,以此来寄托用世之思。

沉舟:刘禹锡此处以“沉舟”自喻,表达“二十三年弃置身” 的悲辛,同时也是反跌千帆竞过的豪迈。

(1)宛溪霜夜听猿愁,去国长为不系舟。(李白《寄崔侍御》)

舟:含漂泊之意。李白把自己的命运比作不系之舟,自己 犹如那只漂泊的舟孤独无所寄托,漂泊天涯,伤感之情溢于心头。在此,舟已经不是简简单单的摆渡的工具,而是凝结了诗人漂泊天涯的痛楚与强烈的思乡之情的生命之舟了。

(2)朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住, 轻舟已过万重山。

舟:含自由之意。这首诗是唐肃宗乾元二年(759),诗人 流放夜郎,行至白帝遇赦,乘舟东还江陵时所写。诗意在描摹自白帝至江陵一段长江,水急流速,舟行若飞的情况,抒发了作者轻快活脱的心情。全诗锋棱挺拔,一泻直下,快船快意, 令人神远。

议题四:因“理”达观

这两首诗歌中都有富含哲思的句子,也体现了诗人在理性层面的认知高度和生命困顿时的达观。

你能把这些句子找出来并加以体会吗?

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

总会有一天,我要乘长风、破巨浪,高挂船帆渡过大海。

诗人充满对未来的憧憬,体现了诗人乐观自信的人生态度和实现

理想抱负的坚定信念。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

沉船旁边有千帆竞相驶过,病树前面万木争春。

“沉舟”和“病树”比喻久遭贬谪的诗人自己, “千帆过”和“万木春”又表现出诗人刚健昂扬的精神。

表现诗人积极进取的人生态度。揭示了新的事物必将代替旧事物的哲理。同时也告诉我们,遇到困难和挫折,不能意志消沉,要以乐观豁达的心态泰然处之。

作业布置

运用课堂中学到的方法,尝试自学《水调歌头》,下节课上交流。

第三课时

03

回顾前情,涵泳群文

上节课我们布置了 一个任务,请大家运用课堂中学到的方法,尝试自学《水调歌头》。现在我们分享学习的成果。

议题一:以背景识人

1 .诵读《水调歌头》,猜猜作者的身份或处境,并从词中找出相关依据。

2.链接作者简介和创作背景,明确作者的身份或处境。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

补充资料:宋神宗熙宁九年(1076),苏轼在密州太守任上, 政治上失意,与弟弟苏辙也已经七年不见。

苏轼:外放官员。

议题二:以“画”入境

1、用句式“我从 (词语或句子)中,读出了一个 的画面”说话。

2.小组合作,从两首诗歌中任选一幅画面,通过想象,用生动的语言加以描述。

议题三:以“象”知意

找出三首诗词中共用的意象,说说其内涵所在。

酒的意象:诗人们或借酒怡情,或解愁忘忧,或送友饯行, 或书写人生,感叹现实,用他们那被醉人的酒香熏染的、裹挟着情思的诗句撞击着我们的心灵,让悠远的诗韵飘散在千百年的岁月沧桑里。

清酒:好酒,尊贵的酒。代指奢华的宴享。

把酒:诗人把酒问天,有借酒遣怀之意。

(1) 借酒怡情——开轩面场圃,把酒话桑麻。

这是孟浩然《过故人庄》中的诗句,浅斟慢饮中既欣赏了农村特有的自然风貌,又闲谈了农事,酒成了最好的载体。

(2) 解愁忘忧——今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。

柳永这首《雨霖铃》写离愁别绪,达到了情景交融的艺术境界。“酒醒何处 ”表明作者离情之深、之浓、之重,酒入愁肠,化作相思泪。

(3) 送友饯行——劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

王维的《送元二使安西》诗句语言朴实,形象生动,道出了人人共有的依依惜别之情。

(4)书与人生,感叹现实——醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。

辛弃疾用“醉”里看剑等词句勾画出慷慨悲壮、豪迈强健的身影。

议题四:因“理”达观

这首词中富含哲思的句子,也体现了诗人在理性层面的认知高度和生命困顿时的达观。

你能把这些句子找出来并加以体会吗?

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

世界上不可能有永远圆满的事情,人生有欢聚,也必然有离别;这正是与月亮有圆时,也总有缺时一样,是原始自然界的规律。既如此,就不必叹息和悲伤了,表现了词人乐观旷达的一面。

自主搭配,建构群文阅读

拟行路难(其六)(作者:鲍照)

对案不能食,拔剑击柱长叹息。

丈夫生世会几时,安能踝曖垂羽翼?

弃置罢官去,还家自休息。

朝出与亲辞,暮还在亲侧。

弄儿床前戏,看妇机中织。

自古圣贤尽贫贱,何况我辈孤且直!

(1)《行路难》搭配鲍照的《拟行路难》(其六)。

这两首诗在哪些方面可以构成议题?

行路难(作者:李白)

金樽清酒斗十千,玉盘珍馐直万钱。

停杯投著不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难,行路难,多歧路,今安在?

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

文体、语言留白、意象、名言警句等。

从“剑”意象角度构建群文阅读

在中国古典诗词中,“剑”的意象的基本意蕴就是创作主体英雄胸襟的抒发,这既包括壮志满怀的诗人所抒发的渴望建功立业的宏伟抱负,也包括抑郁困顿的诗人所发出的愤懑不平之音。

鲍照《拟行路难》(其六)“对案不能食,拔剑击柱长叹息”通 过“拔剑击柱”这个动作充分展示了内心有志难伸、有怀难展的愤懑不平。李白《行路难》(其一)“停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然”用停杯、投箸、拔剑、四顾四个连续、急速并且具有强烈动感的动作,把自己积郁多年的内心悲愤激烈地倾泻了出来。

①表达诗人的豪情壮志。

“拔剑”蕴涵了诗人渴望报效国家、成就一番功业的胸怀,展现了其恢弘自信的英雄性格。

十年磨一剑,霜刃未曾试。今日把示君,谁有不平事?(贾岛《述剑》)

诗人将自己的壮志抱负寄于刃白如霜、寒光闪烁的利剑形象,展现了正义豪爽、疾恶如仇的英雄豪气,表现了自己的出众才能和宏大理想。

②表现诗人备受压抑,才能不能施展,理想不得实现的失意、苦闷、彷徨和愤懑。

抒发了诗人报国无门、自伤老大的无可奈何的情怀。

感时思报国,拔剑起蒿莱。(陈子昂《感遇》其三十五)

丈夫无成忽老大,箭羽凋零剑锋涩。(陆游《夏夜不寐有赋》)

揭示出词人空有凌云壮志却报国无门的痛苦和愤懑。

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。(辛弃疾《破阵子》)

自主搭配,建构群文阅读

醉赠刘二十八使君

白居易

为我引杯添酒饮,与君把箸击盘歌。

诗称国手徒为尔,命压人头不奈何。

举眼风光长寂寞,满朝官职独蹉展它。

亦知合被才名折,二十三年折太多。

(2)《酬乐天扬州初逢席上见赠》搭配白居易的《醉赠刘二十八使君》。

这两首诗在哪些方面可以构成议题?

酬乐天扬州初逢席上见赠

刘禹锡

巴山楚水/凄凉地,二十三年/弃置身。 怀旧空吟/闻笛赋,到乡翻似/烂柯人。 沉舟侧畔/千帆过,病树前头/万木春。 今日听君/歌一曲,暂凭杯酒/长精神。

文体、语言留白、意象、名言警句等。

从酬赠诗角度构建群文阅读

酬赠诗:古代文人用来交往应酬的诗歌或者赠给亲友同人的作品。酬者,酬谢之意,为 表达自己的感谢而赠亍对方的诗就是酬赠诗。古人以诗交友,以诗言志.因此常常把诗歌作为结识朋友的手段,朋友之间常常互相唱和,此谓“酬唱"。而有所感受,有所表达,有所思念时,也常常赠诗给亲友,以明其情志,此所谓赠诗,二者并称“酬赠诗”。

八月湖水平,涵虚混太清。气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

欲济无舟楫,端居耻圣明。坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

朱庆馀《近试上张籍水部》

洞房昨夜停红烛,待晓堂前拜舅姑。

妆罢低声问夫婿,画眉深浅入时无?

孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》

自主搭配,建构群文阅读

阳关曲 中秋月

苏轼

暮云收尽溢清寒,

银汉无声转玉盘。

此生此夜不长好,

明月明年何处看。

(3)《水调歌头》搭配苏轼的《阳关曲 中秋月》和《永遇乐 长忆别时》。

这两首诗在哪些方面可以构成议题?

永遇乐 长忆别时苏轼

长忆别时,景疏楼上,明月如水。美酒清歌,留连不住,月随人千里。别来三度,孤光又 满,冷落共谁同醉?卷珠帘,凄然顾影,共伊到明无寐。

今朝有客,来从滩上,能道使君深意。凭仗清淮,分明到海,中有相思泪。而今何在?西 垣清禁,夜永露华侵被。此时看,回廊晓月,也应暗记。

文体、语言留白、意象、名言警句等。

从“咏月”题材角度构建群文阅读

酬赠诗:古代文人用来交往应酬的诗歌或者赠给亲友同人的作品。酬者,酬谢之意,为 表达自己的感谢而赠亍对方的诗就是酬赠诗。古人以诗交友,以诗言志.因此常常把诗歌作为结识朋友的手段,朋友之间常常互相唱和,此谓“酬唱"。而有所感受,有所表达,有所思念时,也常常赠诗给亲友,以明其情志,此所谓赠诗,二者并称“酬赠诗”。

①表达诗人的豪情壮志。

八月湖水平,涵虚混太清。气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

欲济无舟楫,端居耻圣明。坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

朱庆馀《近试上张籍水部》

洞房昨夜停红烛,待晓堂前拜舅姑。

妆罢低声问夫婿,画眉深浅入时无?

孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》

小结

上一堂课是同学们在老师指导下的群文阅读,本堂课则是大家自主活动,发散开去,自主建构各种类型的群文阅读,形成横向、纵向的比较视角。在比较中整合、提炼、比较、鉴别》 可以不断提升大家的阅读素养和能力。

作业布置

2020年初新冠肺炎疫情时期,日本友人向中国赠送物资,并在包装箱上写了 一些共勉话语:

岂曰无衣,与子同裳。(《诗经》)

青山一道同云雨,明月何曾是两乡。(王昌龄《送柴侍御》)

相知无远近,万里尚为邻。(张九龄《送韦城李少府》)

山川异域,风月同天。(日本长屋王《绣袈裟衣缘》)

这些句子也可以构成群文阅读,放在当下,可以提炼出怎样的议题?让你产生怎样的联想?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)