《状元之路》2013-2014学年高中历史岳麓版必修二综合测评:第三单元 各国经济体制的创新和调整(含解析)

文档属性

| 名称 | 《状元之路》2013-2014学年高中历史岳麓版必修二综合测评:第三单元 各国经济体制的创新和调整(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 815.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-12-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第三单元综合测评

(时间:90分钟 满分:100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分)

1.“同志们,炮火包围着我们,凶猛的野兽齐向我们猛扑”。为打退国内外敌人的进攻,苏俄实行了“战时共产主义”政策。下列不属于这一政策内容的是( )

A.把大中企业全都收归国有

B.没收地主土地分给农民

C.取消一切商品贸易

D.按国家规定价格征收农民余粮

解析 本题考查对“战时共产主义”政策内容的识记。据所学基础知识可知B项不是其内容。

答案 B

2.1919年俄国1普特(重量单位)粮食的价格:国家零售价为30卢布,黑市价格为200卢布,但农民必须以6卢布的价格卖给国家。这种现象出现的原因是( )

①俄国发生了严重的自然灾害 ②苏俄实行战时共产主义政策 ③连年战争对经济造成了严重破坏 ④苏俄实施新经济政策

A.①②

B.②③

C.①④

D.③④

解析 苏俄遭遇大旱灾而导致粮食匮乏是在1920~1921年间,新经济政策的实施开始于1921年3月,故排除含①④的选项。

答案 B

3.“这可能被认为是奇谈:私人资本主义能成为社会主义的帮手吗?但这丝毫也不是奇谈,而是经济上完全无可争辩的事实”。最先使“奇谈”变为“事实”的政策是( )

A.战时共产主义政策

B.新经济政策

C.罗斯福新政

D.改革开放

解析 “私人资本主义能成为社会主义的帮手”最早是指1921年苏俄在面临严重的经济困难和政治危机的历史时期,实行新经济政策,利用私人资本主义恢复发展生产力,以便于最终战胜资本主义。

答案 B

4.有学者认为:新经济政策不是被“取缔”的而是由于它不能够承担如此沉重的任务而被“压垮”了。“压垮”新经济政策的是( )

A.国内外敌对势力的武装干涉

B.战时共产主义政策引发的经济和政治危机

C.苏俄国民经济的恢复工作

D.苏联国家工业化的要求

解析 战时共产主义政策完成了A项的任务;新经济政策基本完成了B、C两项的任务。因此,正确的选项是D项。

答案 D

5.斯大林时期,为了增强经济实力和国防力量,苏联采取的措施有( )

①优先发展重工业 ②实行余粮收集制 ③实行高度集中的计划经济 ④实行国家资本主义

A.①②

B.②③

C.①③

D.①④

解析 斯大林时期,苏联处在资本主义列强的包围下,为了增强经济实力和国防力量,苏联采取的措施主要有①③;②符合“战时共产主义”政策,④符合新经济政策。

答案 C

6.苏联《关于第二个五年计划的报告》中说:“正是他(斯大林)的天才的预见以及对工人阶级斗争的卓越领导,保证了提出第二个五年计划中各种宏伟的、人类史上划时代的任务。”这反映了( )

A.对斯大林的个人崇拜

B.苏联已建成社会主义工业国

C.第二个五年计划的重要性

D.斯大林模式已经形成

解析 本题为材料选择题,从材料“斯大林的天才的预见”“卓越领导”等方面分析,反映了对斯大林的个人崇拜。

答案 A

7.在1929年夏季的三个月中,美国通用汽车公司的股票由268美元上升到391美元,美国钢铁公司的股票从165美元上升到258美元。这种“牛市”最终导致的结果是( )

A.缓解社会矛盾

B.社会财富高度集中,贫富分化严重

C.资本主义的“黄金时代”来临

D.空前严重的经济危机

解析 本题考查学生分析材料和归纳历史问题的能力。解题时注意时间为“1929年夏季的三个月”,所述历史现象为“股票狂涨”,结合教材知识可知这是美国当时猖獗的股票投机活动,其所导致的直接结果是后来的股票价格猛跌,经济危机发生。

答案 D

8.1929~1933年经济危机期间,1只羊的售价是1美元,但运到市场上的费用需要1.1美元。因此,大量谷物烂在地里,大批牧畜被活埋或是杀死,牛奶或咖啡被倒进河流或大海。垄断资本家这样做说明了( )

①销毁过期商品,减少库存 ②经济危机给社会生产力造成极大破坏 ③垄断资本家为赚取高额利润,稳定商品价格 ④垄断资本家想减少产品来刺激消费

A.①②

B.②③

C.③④

D.②④

解析 本题属于材料型选择题,旨在考查学生对危机后垄断资本家做法的理解能力。其中①④不符合题意。

答案 B

9.面对严重危机,美国总统胡佛认为,“只要大公司大企业得到繁荣,千百万失业劳动群众最终也会得到好处”,固守传统的经济政策不放,结果,危机不断恶化,社会矛盾更加尖锐。胡佛所固守的经济政策是( )

A.“自由放任”政策

B.国家干预经济政策

C.高度集中的计划经济政策

D.国家垄断资本主义

解析 本题考查迁移运用历史知识的能力。1929年美国经济危机爆发后,胡佛继续坚持“自由放任”政策,导致经济危机进一步加剧。

答案 A

10.英国历史学家汤因比指出:“1931年,世界各地所有人都在认真地思考并坦率地议论着西方的社会制度也许会失败和不再起作用的可能性。”这种思考和议论主要是基于( )

A.经济大危机的影响

B.对国家干预经济政策的怀疑

C.苏联实力壮大带来的威胁

D.国家垄断资本主义的过度发展

解析 根据历史史实可得出这主要基于经济大危机的影响。

答案 A

11.1933年5月,美国国会通过了《紧急救济法令》,到1936年止,美国政府大约支出30亿美元用于失业救济。1935年,又通过《社会保障法》,在全国范围内推行养老金制度和失业保险制度。材料说明罗斯福政府为克服危机而力图( )

A.将临时救济与制度保障相结合

B.将紧急救济与促进就业相结合

C.将促进生产与刺激消费相结合

D.将以工代赈与维护稳定相结合

解析 《紧急救济法令》是一种临时救济,而《社会保障法》则是一种制度保障。A项正确;罗斯福政府为克服危机而采取的这两项措施是关于失业救济和养老金制度、失业保险制度,并没有提到如何促进就业,因此排除B项,也没有提到促进生产与刺激消费,排除C项,综合判断,再排除D项。

答案 A

12.凯恩斯说:“似乎没有强烈理由要实行国家资本主义把社会上大部分经济生活包罗在政府权限之内。”对以上材料理解正确的是( )

A.主张国家干预经济,但也不完全排斥经济自由

B.强制推行国家资本主义

C.反对实行国家资本主义

D.主张完全的经济自由政策罗斯福新政最能体现的经济学思想是( )

A.“发展经济的最佳方法是自由放任、听之任之、不加干涉”

B.“政府直接插手干预私营企业的自由经营是最可怕的事情”

C.“要达到充分就业,其唯一办法,乃是把投资这件事情由社会来统揽”

D.“政府颁布济贫法只会使穷人的境况更趋恶化”

解析 本题主要考查学生对罗斯福新政的经济思想的认识。A、B、D三项都符合自由主义思想,而C项主张国家干预经济,这与罗斯福新政的经济思想一致。

答案 C

13.20世纪初,占有40%左右的股票才能控制一个公司,但在当今发达国家只要掌握某公司的3%~5%的股票,就能获得对该公司的控制权。对于上述现象的认识,不正确的是( )

A.股票呈现出分散化趋势

B.反映了资本社会化的趋向

C.企业的决定权开始掌握在工人手中

D.资本家已无法拥有企业全部的所有权

解析 材料反映的是二战后资本主义国家企业经营出现的“人民资本主义”现象。股票不再只为少数资本家拥有,呈现出分散化的趋势,企业普通职工也拥有股票,资本家已无法拥有企业全部的所有权。股票分散化起到了缓和社会矛盾和大量吸收资金的作用,反映了资本社会化的趋向,但企业的决定权仍然掌握在少数大股东手中。

答案 C

14.“全靠货币资本的收入为生的食利者同企业家与其他一切参与运用资本的人极大程度的分离”。材料表明,当代资本主义发展的特点是( )

A.知识经济的社会影响与日俱增

B.企业管理人员资本化程度不断提高

C.资本所有权与管理权紧密结合

D.产生了同资本所有者分离的职业经理

解析 题干材料实际上反映了“经营者革命”的相关内容,即资本所有权与管理权的分离。

答案 D

15.1945年7月英国举行大选,被视为反法西斯战争英雄的在任首相丘吉尔及其所在的保守党惨败,工党获胜组阁。导致这一结果的主要原因是( )

A.反法西斯战争已经接近最后胜利

B.工党提出了实行社会福利等改革纲领

C.人们担心丘吉尔强烈反苏导致战争再起

D.英国大国地位的衰落引起选民强烈不满

解析 从时间上看,A项是与史实相符的,但不是工党获胜的原因;因战争给社会经济带来破坏,影响到人民的生活水平,工党在竞选中提出实行社会福利等改革纲领,满足了社会需求,取得了民众的支持,B项正确;C、D两项与题意不符。

答案 B

16.

地球村的

社会保障

如图为《地球村的社会保障》书影,该书代表了国际社会保障的前沿研究成果。书中第一部分对国家福利政策做了详细的论述,下列叙述不可能在书中出现的是( )

A.建立在生产力高度发达的基础上

B.福利资金由个人、企业和国家三方共同承担

C.福利制度缓和了社会矛盾,扩大了社会消费

D.社会福利主要是指对少数贫困者的救济

解析 二战后发达国家福利制度的特点是覆盖面广,低收入阶层受惠多,并非只对少数贫困者进行救济。

答案 D

17.有学者指出:“从一定意义上说,赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色。”主要是指赫鲁晓夫( )

A.揭露了斯大林的个人崇拜,但不够实事求是[]

B.改革缺乏正确指导思想

C.改革冲击了斯大林模式,但仍未从根本上摆脱斯大林模式的束缚

D.坚持斯大林模式,不愿进行改革

解析 赫鲁晓夫改革在教条主义盛行、思想僵化的时期,一定程度上冲破了传统观念的束缚,可称为“斯大林模式的掘墓人”;但是改革在理论上没有突破,只是在维持原有经济体制的基础上进行局部调整,可谓“扮演了守墓人的角色”。而A、B两项不符合题意,D项错误。故选C项。

答案 C

18.1971年,苏联政府在关于五年计划的报告中说:“商品货币关系在我国具有新的、社会主义的内容。当然,我们要批驳主张用市场调节作用取代国家集中计划的主导作用的各种错误观点。”这表明苏联政府试图( )

A.废除对企业的指令性计划

B.由市场决定产品价格

C.鼓励私营企业发展

D.减少对企业的行政干预

解析 题干材料里一方面重视“商品货币关系”,一方面又强调不能用“市场调节”取代“国家计划”,综合观点,选择D项。

答案 D

19.“虽然开始承认市场对经济的调节作用,但仍没有放弃传统的做法,最后归于失败”。这是对二战后苏联哪位领导人经济改革的评价

( )

A.斯大林 B.赫鲁晓夫

C.勃列日涅夫 D.戈尔巴乔夫

20.俄罗斯历史学家普罗科菲耶夫在《论苏联的改革》中分析说:“戈尔巴乔夫改革时,比如卖糖的小商店一下子消失。再比如,在生态学家的压力下,同时关闭了所有生产洗涤设备的工厂,造成洗涤用品短缺。……这类决策有很多。”作者意在说明戈尔巴乔夫改革( )

A.是导致苏联解体的根本原因

B.在国家经济决策问题上的措施激进

C.在经济领域完全背离了马列主义原则

D.继续采用高度集中的经济管理体制

解析 戈尔巴乔夫经济改革的重点是用经济管理方法代替原来的行政命令,实际上承认了市场对经济的调节作用。但由于他仍优先发展重工业,没有放弃传统的做法,经济改革失败。之后转向政治改革,导致苏联解体,戈尔巴乔夫的改革也最终宣告失败。

答案 D[]

20.俄罗斯总统普京引用俄罗斯家喻户晓的一句话说:“谁不为苏联解体而惋惜,谁就没有良心;谁想恢复过去的苏联,谁就没有头脑。”大多数俄罗斯人不想恢复“过去的苏联”,主要原因是苏联( )

A.片面发展重工业

B.忽视民主与法制

C.体制僵化,社会缺乏活力

D.与美国争夺世界霸权,造成经济困难

解析 A项表述错误,苏联解体的根本原因是苏联高度集中的政治、经济制度;B项表述符合材料的核心内容;C项表述不正确,材料无法说明戈尔巴乔夫改革“完全”背离马列主义。僵化的斯大林体制造成了苏联社会缺乏活力,赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫都进行了一定程度的改革,但都没有彻底解决问题,最终导致了苏联的解体。

答案 BC

二、非选择题(本大题共3小题,第21题14分,第22题12分,第23题14分,共40分)[]

21.阅读下列材料:

材料一 《罗斯福新政》相关内容:实行社会救济和以工代赈。政府开展大规模的救灾工作,通过了《社会保障法》,采取社会保障措施,对失业者、老人和残废者给予一定的保险金,以使他们在失业或生活无助时能够渡过难关。政府还举办了许多公共工程,提供大量的就业机会。

材料二 二战后,发达国家在生产力提高的基础上,建立起比较完善的社会福利制度,走上了福利国家道路,但福利政策的长期实行导致巨额公共开支,国家不堪重负,社会成员劳动积极性下降,国家生产和国民收入增长缓慢。

——《世界文明史》

材料三 2013年4月20日晨,四川省雅安发生7.0级地震。震后几个小时内,国务院迅速成立抗震救灾总指挥部,中共中央政治局委员、国务院总理李克强迅速对地震救灾工作作出具体部署:救治伤员;做好受灾群众的安置工作;抓紧基础设施的恢复,特别是要优先保证交通、通讯畅通和电力供应;高度重视防范次生灾害的发生,对病险水库、塘坝要加强监测,并采取措施确保安全;加强震情监测预报和分析研判;做好社会稳定各项工作,切实维护灾区社会秩序。

——新华网

请回答:

(1)据材料一指出,经济危机发生后,美国政府实施社会保障的具体做法。

(2)据材料二和所学知识,指出二战后发达国家建立起比较完善的社会福利制度的原因。

(3)据材料三归纳在雅安地震发生后我国政府救灾的主要措施。

(4)综合上述材料和问题,谈谈你从中得到的启示。

答案 (1)社会救济、以工代赈、通过立法保障民众利益和社会保险。

(2)资本主义经济的发展,提供了物质保障;吸取经济危机的教训,稳定社会秩序;国家垄断资本主义的发展,有利于国家建立社会福利制度。

(3)救治伤员;安置受灾群众;恢复基础设施;防范次生灾害;加强震情监测预报和分析研判;维护社会稳定;维护灾区社会秩序。

(4)关注民生是各国政府的首要任务,是人类文明和进步的标志;政府救灾有利于社会稳定,有利于社会经济的持续发展。

22.西方国家的现代社会福利制度经历了发展、困境和改革的变化过程。阅读下列材料:

材料一 男人的刮胡子刀片磨了再用……孩子们捡汽水瓶到铺子里退钱,一个两分;上面包店排队买隔夜的面包。……(妇女们)把自己的衣服改一改给女儿穿。……虽然纽约本市已经有100万人失业了,仍有无数人从邻近各州到纽约来找工作。

——[美]威廉·曼彻斯特《光荣与梦想》

材料二 英国税收与福利对家庭收入的影响(1983~1984年度)(单位:英镑)

月收入

50

80

200

儿童津贴

13.0

13.0

13.0

其他津贴

50.1

30.1

0

纳税

0

-7.9

-43.8

国民保险

-4.5

-7.2

-18.0

实际收入

108.6

108.0

151.2

(资料来源:李培锋《英国诊治“福利病”》)

材料三 (英国)社会福利计划的各项开支占到了公共支出总额的50%。……(瑞典)主要靠借债和赤字预算来维护社会福利的各项开支。……在各国社会福利开支仍在不断增加的同时,各国的经济增长速度大幅度下降。……联邦德国从1970年到80年代中期,领取维持日常生活救济的人数增加了一倍。……70%以上的美国人反对政府在福利救济方面花更多的钱。

——陈银娥《现代社会的福利制度》

请回答:

(1)据材料一,结合所学知识,概括罗斯福新政中的社会福利措施及其主要背景。

(2)据材料二,分析英国福利政策的积极作用。

(3)据材料二、三,归纳西方国家调整福利政策的原因。

(4)综合上述材料,你认为政府在社会福利体系中扮演了哪些角色?

22.阅读下列材料:

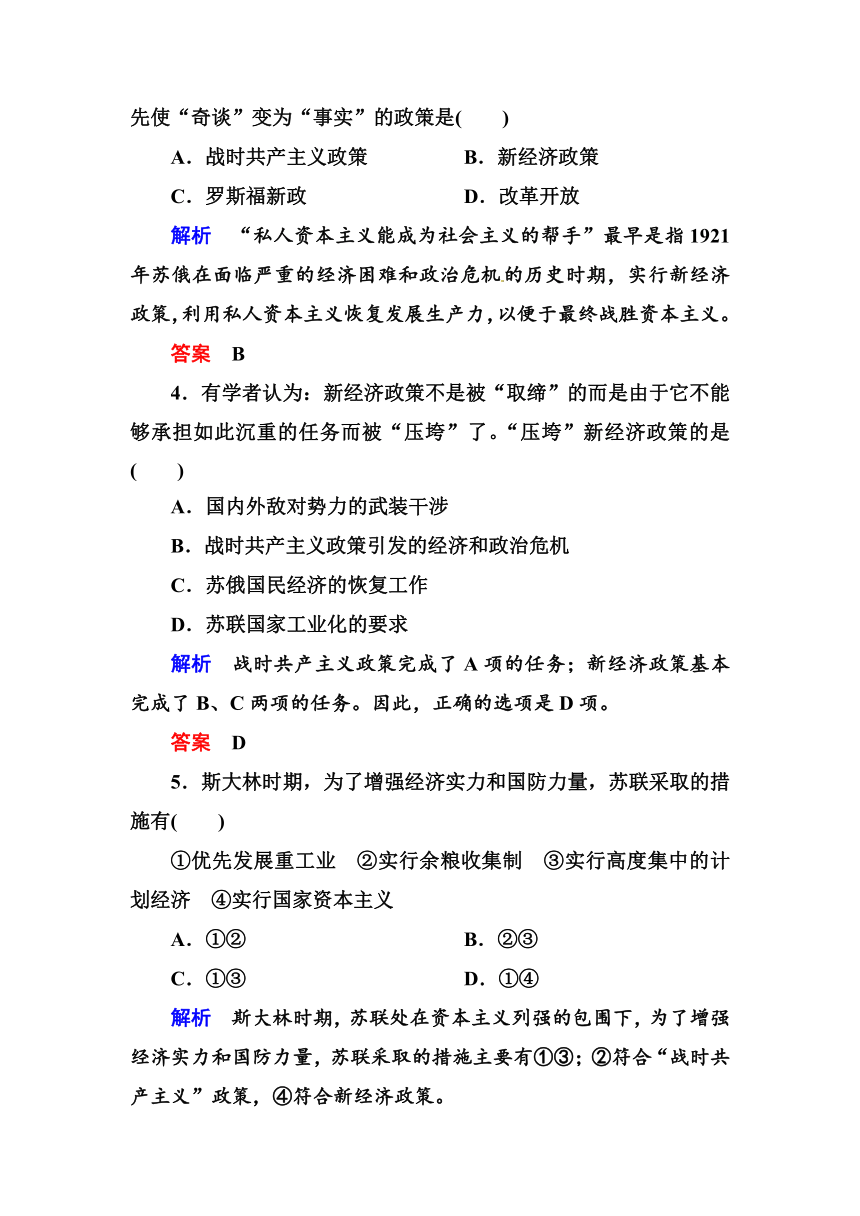

材料一 1938~1999年英国政府开支占GDP的百分比

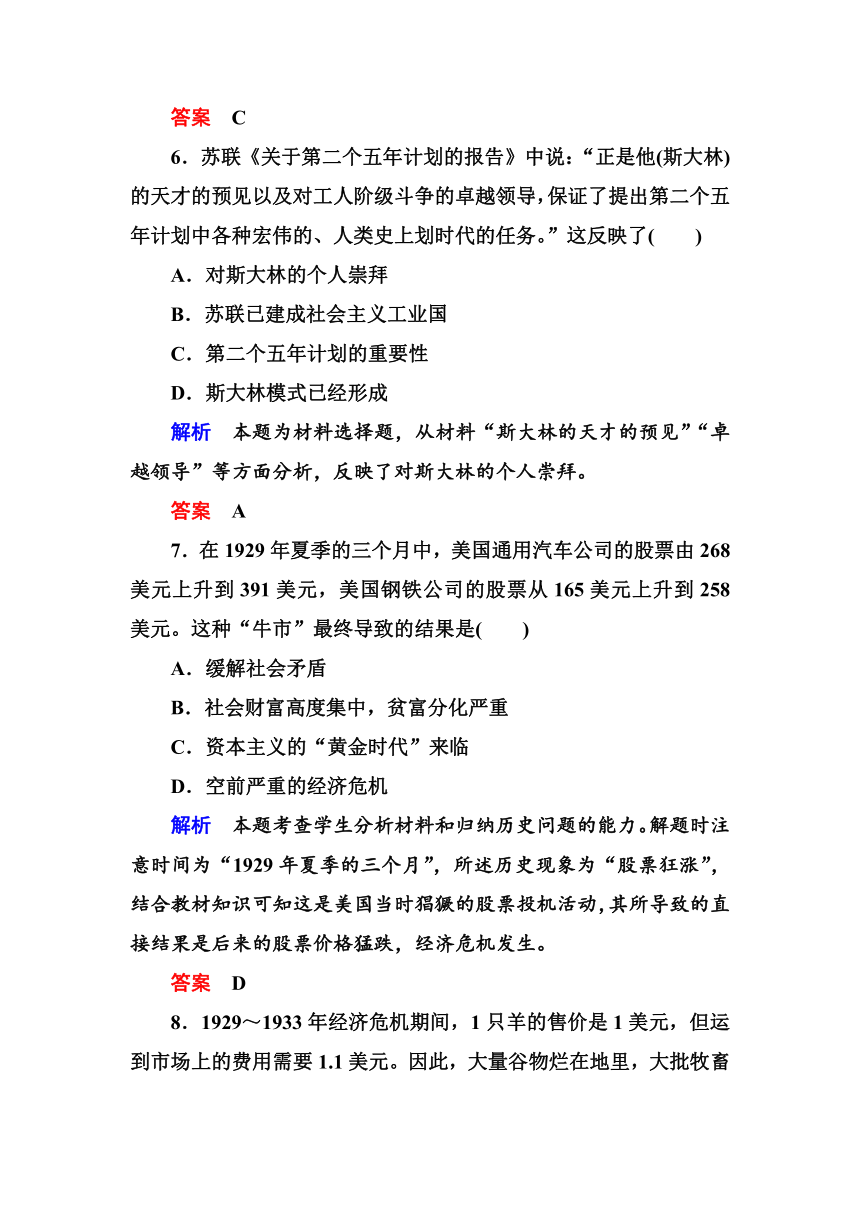

材料二 英国社会保障投入构成百分比[]

[]

材料三 2013年3月20日,国务院总理李克强主持召开新一届国务院第一次全体会议,会议特别强调改善民生。其中在促进就业、保障住房、完善医疗等方面回应了老百姓的期盼。

请回答:

(1)1938~1999年英国政府开支占GDP的百分比变化趋势是什么?发生这种变化的原因何在?

(2)英国社会保障投入构成中最主要的部分是什么?由此可以看出西方福利制度的什么性质?

(3)战后资本主义经济调整的主要特点是什么?这种调整和改革对战后资本主义经济产生了什么影响?

(4)比较材料三反映的问题与材料一、二的异同?

答案 (1)1938~1973年呈逐年上升趋势,1973~1999年略有下降。1938~1973年的逐年上升趋势与英国政府对经济的干预有关,扩大政府开支是国家干预经济的重要手段。1973~1999年的下降是因为1973年以后,英国等发达国家经济出现“滞胀”现象,开始调整政策,减少了国家对经济的干预,政府开支也有所削减。

(2)政府补贴;福利制度是国家进行国民收入再分配的一种形式。

(3)国家对经济的干预。经过调整和改革,20世纪50~60年代,发达国家进入了经济高速增长的“黄金时代”,避免了大的经济波动。

(4)相同:都运用政府力量干预社会生活;都对人民生活的改善、社会秩序的稳定起到积极作用。

不同:材料一、二反映的是在资本主义制度下,资产阶级统治的条件下,材料三反映的是在社会主义制度下,人民当家作主的条件下。

23.20世纪二三十年代,斯大林和罗斯福开创了两种新的经济运行模式。阅读下列材料:

材料一 斯大林的国家工业化和农业全盘集体化运动,体现着直接过渡到社会主义的原则……从理论到实践都明显地改变了列宁的新经济政策。

——据叶书宗《关于苏联的国家工业化

和农业全盘集体化问题》

材料二 罗斯福新政期间,一些人激烈地抨击罗斯福,说他“叛变了他的阶级”,其举措是“淡红色的社会主义”。

——据黄安年《美国社会经济史论》等

材料三 计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。……计划和市场都是经济手段。

——《邓小平文选》第三卷

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出斯大林的经济政策与新经济政策相比有哪些“改变”。

(2)据材料二,举例说明反对者抨击罗斯福的依据。

(3)据材料三,谈谈你对斯大林和罗斯福开创的两种经济运行模式的认识。

答案 (1)改变了新经济政策间接向社会主义过渡的路线,实行直接过渡;改变了多种所有制并存的所有制形式,实行单一的公有制;改变了计划和市场调节并存的模式,实行高度集中的计划经济体制。

(2)新政采取了国家干预经济的方式,如实行《全国工业复兴法》,限制资本家自主生产等。

新政中一些维护普通民众权益的措施损害了资本家的利益,如规定最高工时、最低工资和大规模的社会救济等。(举一例说明即可)

(3)市场经济不是资本主义所固有的,社会主义也应有市场调节。斯大林实行单一的计划经济,取消市场调节,虽在短期内取得了经济建设的巨大成就,但从长期来看,束缚了社会生产力的发展,对社会主义建设产生了不利影响。计划经济不是社会主义所特有的,资本主义也可以有计划。罗斯福在没有触动资本主义制度的前提下,采取国家干预经济的政策,增加经济中的计划成分,使美国摆脱了经济危机。

(时间:90分钟 满分:100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分)

1.“同志们,炮火包围着我们,凶猛的野兽齐向我们猛扑”。为打退国内外敌人的进攻,苏俄实行了“战时共产主义”政策。下列不属于这一政策内容的是( )

A.把大中企业全都收归国有

B.没收地主土地分给农民

C.取消一切商品贸易

D.按国家规定价格征收农民余粮

解析 本题考查对“战时共产主义”政策内容的识记。据所学基础知识可知B项不是其内容。

答案 B

2.1919年俄国1普特(重量单位)粮食的价格:国家零售价为30卢布,黑市价格为200卢布,但农民必须以6卢布的价格卖给国家。这种现象出现的原因是( )

①俄国发生了严重的自然灾害 ②苏俄实行战时共产主义政策 ③连年战争对经济造成了严重破坏 ④苏俄实施新经济政策

A.①②

B.②③

C.①④

D.③④

解析 苏俄遭遇大旱灾而导致粮食匮乏是在1920~1921年间,新经济政策的实施开始于1921年3月,故排除含①④的选项。

答案 B

3.“这可能被认为是奇谈:私人资本主义能成为社会主义的帮手吗?但这丝毫也不是奇谈,而是经济上完全无可争辩的事实”。最先使“奇谈”变为“事实”的政策是( )

A.战时共产主义政策

B.新经济政策

C.罗斯福新政

D.改革开放

解析 “私人资本主义能成为社会主义的帮手”最早是指1921年苏俄在面临严重的经济困难和政治危机的历史时期,实行新经济政策,利用私人资本主义恢复发展生产力,以便于最终战胜资本主义。

答案 B

4.有学者认为:新经济政策不是被“取缔”的而是由于它不能够承担如此沉重的任务而被“压垮”了。“压垮”新经济政策的是( )

A.国内外敌对势力的武装干涉

B.战时共产主义政策引发的经济和政治危机

C.苏俄国民经济的恢复工作

D.苏联国家工业化的要求

解析 战时共产主义政策完成了A项的任务;新经济政策基本完成了B、C两项的任务。因此,正确的选项是D项。

答案 D

5.斯大林时期,为了增强经济实力和国防力量,苏联采取的措施有( )

①优先发展重工业 ②实行余粮收集制 ③实行高度集中的计划经济 ④实行国家资本主义

A.①②

B.②③

C.①③

D.①④

解析 斯大林时期,苏联处在资本主义列强的包围下,为了增强经济实力和国防力量,苏联采取的措施主要有①③;②符合“战时共产主义”政策,④符合新经济政策。

答案 C

6.苏联《关于第二个五年计划的报告》中说:“正是他(斯大林)的天才的预见以及对工人阶级斗争的卓越领导,保证了提出第二个五年计划中各种宏伟的、人类史上划时代的任务。”这反映了( )

A.对斯大林的个人崇拜

B.苏联已建成社会主义工业国

C.第二个五年计划的重要性

D.斯大林模式已经形成

解析 本题为材料选择题,从材料“斯大林的天才的预见”“卓越领导”等方面分析,反映了对斯大林的个人崇拜。

答案 A

7.在1929年夏季的三个月中,美国通用汽车公司的股票由268美元上升到391美元,美国钢铁公司的股票从165美元上升到258美元。这种“牛市”最终导致的结果是( )

A.缓解社会矛盾

B.社会财富高度集中,贫富分化严重

C.资本主义的“黄金时代”来临

D.空前严重的经济危机

解析 本题考查学生分析材料和归纳历史问题的能力。解题时注意时间为“1929年夏季的三个月”,所述历史现象为“股票狂涨”,结合教材知识可知这是美国当时猖獗的股票投机活动,其所导致的直接结果是后来的股票价格猛跌,经济危机发生。

答案 D

8.1929~1933年经济危机期间,1只羊的售价是1美元,但运到市场上的费用需要1.1美元。因此,大量谷物烂在地里,大批牧畜被活埋或是杀死,牛奶或咖啡被倒进河流或大海。垄断资本家这样做说明了( )

①销毁过期商品,减少库存 ②经济危机给社会生产力造成极大破坏 ③垄断资本家为赚取高额利润,稳定商品价格 ④垄断资本家想减少产品来刺激消费

A.①②

B.②③

C.③④

D.②④

解析 本题属于材料型选择题,旨在考查学生对危机后垄断资本家做法的理解能力。其中①④不符合题意。

答案 B

9.面对严重危机,美国总统胡佛认为,“只要大公司大企业得到繁荣,千百万失业劳动群众最终也会得到好处”,固守传统的经济政策不放,结果,危机不断恶化,社会矛盾更加尖锐。胡佛所固守的经济政策是( )

A.“自由放任”政策

B.国家干预经济政策

C.高度集中的计划经济政策

D.国家垄断资本主义

解析 本题考查迁移运用历史知识的能力。1929年美国经济危机爆发后,胡佛继续坚持“自由放任”政策,导致经济危机进一步加剧。

答案 A

10.英国历史学家汤因比指出:“1931年,世界各地所有人都在认真地思考并坦率地议论着西方的社会制度也许会失败和不再起作用的可能性。”这种思考和议论主要是基于( )

A.经济大危机的影响

B.对国家干预经济政策的怀疑

C.苏联实力壮大带来的威胁

D.国家垄断资本主义的过度发展

解析 根据历史史实可得出这主要基于经济大危机的影响。

答案 A

11.1933年5月,美国国会通过了《紧急救济法令》,到1936年止,美国政府大约支出30亿美元用于失业救济。1935年,又通过《社会保障法》,在全国范围内推行养老金制度和失业保险制度。材料说明罗斯福政府为克服危机而力图( )

A.将临时救济与制度保障相结合

B.将紧急救济与促进就业相结合

C.将促进生产与刺激消费相结合

D.将以工代赈与维护稳定相结合

解析 《紧急救济法令》是一种临时救济,而《社会保障法》则是一种制度保障。A项正确;罗斯福政府为克服危机而采取的这两项措施是关于失业救济和养老金制度、失业保险制度,并没有提到如何促进就业,因此排除B项,也没有提到促进生产与刺激消费,排除C项,综合判断,再排除D项。

答案 A

12.凯恩斯说:“似乎没有强烈理由要实行国家资本主义把社会上大部分经济生活包罗在政府权限之内。”对以上材料理解正确的是( )

A.主张国家干预经济,但也不完全排斥经济自由

B.强制推行国家资本主义

C.反对实行国家资本主义

D.主张完全的经济自由政策罗斯福新政最能体现的经济学思想是( )

A.“发展经济的最佳方法是自由放任、听之任之、不加干涉”

B.“政府直接插手干预私营企业的自由经营是最可怕的事情”

C.“要达到充分就业,其唯一办法,乃是把投资这件事情由社会来统揽”

D.“政府颁布济贫法只会使穷人的境况更趋恶化”

解析 本题主要考查学生对罗斯福新政的经济思想的认识。A、B、D三项都符合自由主义思想,而C项主张国家干预经济,这与罗斯福新政的经济思想一致。

答案 C

13.20世纪初,占有40%左右的股票才能控制一个公司,但在当今发达国家只要掌握某公司的3%~5%的股票,就能获得对该公司的控制权。对于上述现象的认识,不正确的是( )

A.股票呈现出分散化趋势

B.反映了资本社会化的趋向

C.企业的决定权开始掌握在工人手中

D.资本家已无法拥有企业全部的所有权

解析 材料反映的是二战后资本主义国家企业经营出现的“人民资本主义”现象。股票不再只为少数资本家拥有,呈现出分散化的趋势,企业普通职工也拥有股票,资本家已无法拥有企业全部的所有权。股票分散化起到了缓和社会矛盾和大量吸收资金的作用,反映了资本社会化的趋向,但企业的决定权仍然掌握在少数大股东手中。

答案 C

14.“全靠货币资本的收入为生的食利者同企业家与其他一切参与运用资本的人极大程度的分离”。材料表明,当代资本主义发展的特点是( )

A.知识经济的社会影响与日俱增

B.企业管理人员资本化程度不断提高

C.资本所有权与管理权紧密结合

D.产生了同资本所有者分离的职业经理

解析 题干材料实际上反映了“经营者革命”的相关内容,即资本所有权与管理权的分离。

答案 D

15.1945年7月英国举行大选,被视为反法西斯战争英雄的在任首相丘吉尔及其所在的保守党惨败,工党获胜组阁。导致这一结果的主要原因是( )

A.反法西斯战争已经接近最后胜利

B.工党提出了实行社会福利等改革纲领

C.人们担心丘吉尔强烈反苏导致战争再起

D.英国大国地位的衰落引起选民强烈不满

解析 从时间上看,A项是与史实相符的,但不是工党获胜的原因;因战争给社会经济带来破坏,影响到人民的生活水平,工党在竞选中提出实行社会福利等改革纲领,满足了社会需求,取得了民众的支持,B项正确;C、D两项与题意不符。

答案 B

16.

地球村的

社会保障

如图为《地球村的社会保障》书影,该书代表了国际社会保障的前沿研究成果。书中第一部分对国家福利政策做了详细的论述,下列叙述不可能在书中出现的是( )

A.建立在生产力高度发达的基础上

B.福利资金由个人、企业和国家三方共同承担

C.福利制度缓和了社会矛盾,扩大了社会消费

D.社会福利主要是指对少数贫困者的救济

解析 二战后发达国家福利制度的特点是覆盖面广,低收入阶层受惠多,并非只对少数贫困者进行救济。

答案 D

17.有学者指出:“从一定意义上说,赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色。”主要是指赫鲁晓夫( )

A.揭露了斯大林的个人崇拜,但不够实事求是[]

B.改革缺乏正确指导思想

C.改革冲击了斯大林模式,但仍未从根本上摆脱斯大林模式的束缚

D.坚持斯大林模式,不愿进行改革

解析 赫鲁晓夫改革在教条主义盛行、思想僵化的时期,一定程度上冲破了传统观念的束缚,可称为“斯大林模式的掘墓人”;但是改革在理论上没有突破,只是在维持原有经济体制的基础上进行局部调整,可谓“扮演了守墓人的角色”。而A、B两项不符合题意,D项错误。故选C项。

答案 C

18.1971年,苏联政府在关于五年计划的报告中说:“商品货币关系在我国具有新的、社会主义的内容。当然,我们要批驳主张用市场调节作用取代国家集中计划的主导作用的各种错误观点。”这表明苏联政府试图( )

A.废除对企业的指令性计划

B.由市场决定产品价格

C.鼓励私营企业发展

D.减少对企业的行政干预

解析 题干材料里一方面重视“商品货币关系”,一方面又强调不能用“市场调节”取代“国家计划”,综合观点,选择D项。

答案 D

19.“虽然开始承认市场对经济的调节作用,但仍没有放弃传统的做法,最后归于失败”。这是对二战后苏联哪位领导人经济改革的评价

( )

A.斯大林 B.赫鲁晓夫

C.勃列日涅夫 D.戈尔巴乔夫

20.俄罗斯历史学家普罗科菲耶夫在《论苏联的改革》中分析说:“戈尔巴乔夫改革时,比如卖糖的小商店一下子消失。再比如,在生态学家的压力下,同时关闭了所有生产洗涤设备的工厂,造成洗涤用品短缺。……这类决策有很多。”作者意在说明戈尔巴乔夫改革( )

A.是导致苏联解体的根本原因

B.在国家经济决策问题上的措施激进

C.在经济领域完全背离了马列主义原则

D.继续采用高度集中的经济管理体制

解析 戈尔巴乔夫经济改革的重点是用经济管理方法代替原来的行政命令,实际上承认了市场对经济的调节作用。但由于他仍优先发展重工业,没有放弃传统的做法,经济改革失败。之后转向政治改革,导致苏联解体,戈尔巴乔夫的改革也最终宣告失败。

答案 D[]

20.俄罗斯总统普京引用俄罗斯家喻户晓的一句话说:“谁不为苏联解体而惋惜,谁就没有良心;谁想恢复过去的苏联,谁就没有头脑。”大多数俄罗斯人不想恢复“过去的苏联”,主要原因是苏联( )

A.片面发展重工业

B.忽视民主与法制

C.体制僵化,社会缺乏活力

D.与美国争夺世界霸权,造成经济困难

解析 A项表述错误,苏联解体的根本原因是苏联高度集中的政治、经济制度;B项表述符合材料的核心内容;C项表述不正确,材料无法说明戈尔巴乔夫改革“完全”背离马列主义。僵化的斯大林体制造成了苏联社会缺乏活力,赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫都进行了一定程度的改革,但都没有彻底解决问题,最终导致了苏联的解体。

答案 BC

二、非选择题(本大题共3小题,第21题14分,第22题12分,第23题14分,共40分)[]

21.阅读下列材料:

材料一 《罗斯福新政》相关内容:实行社会救济和以工代赈。政府开展大规模的救灾工作,通过了《社会保障法》,采取社会保障措施,对失业者、老人和残废者给予一定的保险金,以使他们在失业或生活无助时能够渡过难关。政府还举办了许多公共工程,提供大量的就业机会。

材料二 二战后,发达国家在生产力提高的基础上,建立起比较完善的社会福利制度,走上了福利国家道路,但福利政策的长期实行导致巨额公共开支,国家不堪重负,社会成员劳动积极性下降,国家生产和国民收入增长缓慢。

——《世界文明史》

材料三 2013年4月20日晨,四川省雅安发生7.0级地震。震后几个小时内,国务院迅速成立抗震救灾总指挥部,中共中央政治局委员、国务院总理李克强迅速对地震救灾工作作出具体部署:救治伤员;做好受灾群众的安置工作;抓紧基础设施的恢复,特别是要优先保证交通、通讯畅通和电力供应;高度重视防范次生灾害的发生,对病险水库、塘坝要加强监测,并采取措施确保安全;加强震情监测预报和分析研判;做好社会稳定各项工作,切实维护灾区社会秩序。

——新华网

请回答:

(1)据材料一指出,经济危机发生后,美国政府实施社会保障的具体做法。

(2)据材料二和所学知识,指出二战后发达国家建立起比较完善的社会福利制度的原因。

(3)据材料三归纳在雅安地震发生后我国政府救灾的主要措施。

(4)综合上述材料和问题,谈谈你从中得到的启示。

答案 (1)社会救济、以工代赈、通过立法保障民众利益和社会保险。

(2)资本主义经济的发展,提供了物质保障;吸取经济危机的教训,稳定社会秩序;国家垄断资本主义的发展,有利于国家建立社会福利制度。

(3)救治伤员;安置受灾群众;恢复基础设施;防范次生灾害;加强震情监测预报和分析研判;维护社会稳定;维护灾区社会秩序。

(4)关注民生是各国政府的首要任务,是人类文明和进步的标志;政府救灾有利于社会稳定,有利于社会经济的持续发展。

22.西方国家的现代社会福利制度经历了发展、困境和改革的变化过程。阅读下列材料:

材料一 男人的刮胡子刀片磨了再用……孩子们捡汽水瓶到铺子里退钱,一个两分;上面包店排队买隔夜的面包。……(妇女们)把自己的衣服改一改给女儿穿。……虽然纽约本市已经有100万人失业了,仍有无数人从邻近各州到纽约来找工作。

——[美]威廉·曼彻斯特《光荣与梦想》

材料二 英国税收与福利对家庭收入的影响(1983~1984年度)(单位:英镑)

月收入

50

80

200

儿童津贴

13.0

13.0

13.0

其他津贴

50.1

30.1

0

纳税

0

-7.9

-43.8

国民保险

-4.5

-7.2

-18.0

实际收入

108.6

108.0

151.2

(资料来源:李培锋《英国诊治“福利病”》)

材料三 (英国)社会福利计划的各项开支占到了公共支出总额的50%。……(瑞典)主要靠借债和赤字预算来维护社会福利的各项开支。……在各国社会福利开支仍在不断增加的同时,各国的经济增长速度大幅度下降。……联邦德国从1970年到80年代中期,领取维持日常生活救济的人数增加了一倍。……70%以上的美国人反对政府在福利救济方面花更多的钱。

——陈银娥《现代社会的福利制度》

请回答:

(1)据材料一,结合所学知识,概括罗斯福新政中的社会福利措施及其主要背景。

(2)据材料二,分析英国福利政策的积极作用。

(3)据材料二、三,归纳西方国家调整福利政策的原因。

(4)综合上述材料,你认为政府在社会福利体系中扮演了哪些角色?

22.阅读下列材料:

材料一 1938~1999年英国政府开支占GDP的百分比

材料二 英国社会保障投入构成百分比[]

[]

材料三 2013年3月20日,国务院总理李克强主持召开新一届国务院第一次全体会议,会议特别强调改善民生。其中在促进就业、保障住房、完善医疗等方面回应了老百姓的期盼。

请回答:

(1)1938~1999年英国政府开支占GDP的百分比变化趋势是什么?发生这种变化的原因何在?

(2)英国社会保障投入构成中最主要的部分是什么?由此可以看出西方福利制度的什么性质?

(3)战后资本主义经济调整的主要特点是什么?这种调整和改革对战后资本主义经济产生了什么影响?

(4)比较材料三反映的问题与材料一、二的异同?

答案 (1)1938~1973年呈逐年上升趋势,1973~1999年略有下降。1938~1973年的逐年上升趋势与英国政府对经济的干预有关,扩大政府开支是国家干预经济的重要手段。1973~1999年的下降是因为1973年以后,英国等发达国家经济出现“滞胀”现象,开始调整政策,减少了国家对经济的干预,政府开支也有所削减。

(2)政府补贴;福利制度是国家进行国民收入再分配的一种形式。

(3)国家对经济的干预。经过调整和改革,20世纪50~60年代,发达国家进入了经济高速增长的“黄金时代”,避免了大的经济波动。

(4)相同:都运用政府力量干预社会生活;都对人民生活的改善、社会秩序的稳定起到积极作用。

不同:材料一、二反映的是在资本主义制度下,资产阶级统治的条件下,材料三反映的是在社会主义制度下,人民当家作主的条件下。

23.20世纪二三十年代,斯大林和罗斯福开创了两种新的经济运行模式。阅读下列材料:

材料一 斯大林的国家工业化和农业全盘集体化运动,体现着直接过渡到社会主义的原则……从理论到实践都明显地改变了列宁的新经济政策。

——据叶书宗《关于苏联的国家工业化

和农业全盘集体化问题》

材料二 罗斯福新政期间,一些人激烈地抨击罗斯福,说他“叛变了他的阶级”,其举措是“淡红色的社会主义”。

——据黄安年《美国社会经济史论》等

材料三 计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。……计划和市场都是经济手段。

——《邓小平文选》第三卷

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出斯大林的经济政策与新经济政策相比有哪些“改变”。

(2)据材料二,举例说明反对者抨击罗斯福的依据。

(3)据材料三,谈谈你对斯大林和罗斯福开创的两种经济运行模式的认识。

答案 (1)改变了新经济政策间接向社会主义过渡的路线,实行直接过渡;改变了多种所有制并存的所有制形式,实行单一的公有制;改变了计划和市场调节并存的模式,实行高度集中的计划经济体制。

(2)新政采取了国家干预经济的方式,如实行《全国工业复兴法》,限制资本家自主生产等。

新政中一些维护普通民众权益的措施损害了资本家的利益,如规定最高工时、最低工资和大规模的社会救济等。(举一例说明即可)

(3)市场经济不是资本主义所固有的,社会主义也应有市场调节。斯大林实行单一的计划经济,取消市场调节,虽在短期内取得了经济建设的巨大成就,但从长期来看,束缚了社会生产力的发展,对社会主义建设产生了不利影响。计划经济不是社会主义所特有的,资本主义也可以有计划。罗斯福在没有触动资本主义制度的前提下,采取国家干预经济的政策,增加经济中的计划成分,使美国摆脱了经济危机。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势