人教版部编(2019)高中语文必修下册 【阅读专题1】主题:小说是时代的隐喻

文档属性

| 名称 | 人教版部编(2019)高中语文必修下册 【阅读专题1】主题:小说是时代的隐喻 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 111.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-11-29 15:17:08 | ||

图片预览

文档简介

主题:小说是时代的隐喻

【专题解释】

精读《祝福》,联读鲁迅先生的“女性”题材小说《离婚》和《伤逝》,分析人物的精神困境及原因,比较三位女性的异同,探讨特定时代对女性悲剧命运的影响,进而理解“小说是时代的隐喻”这个主题。

【预习任务】

1.聚焦祥林嫂,梳理小说内容,了解祥林嫂的人生遭遇和精神困境。

2.探究祥林嫂陷入精神困境的原因。

3.比较《祝福》《离婚》《伤逝》三篇小说中三位女性的异同,理解三位女性共同的精神困境。

4.课外搜集相关“女性”题材小说,感受女性命运在时代中的变化。

【学习任务】

导入:鲁迅小说的第一要著就是在改变国民的精神,使之找回灵魂。

任务一 聚焦人物,梳理祥林嫂的人生遭遇和精神困境

小说被唤作“袖珍戏园”。小说将抽象的主题变为有生命的模型。

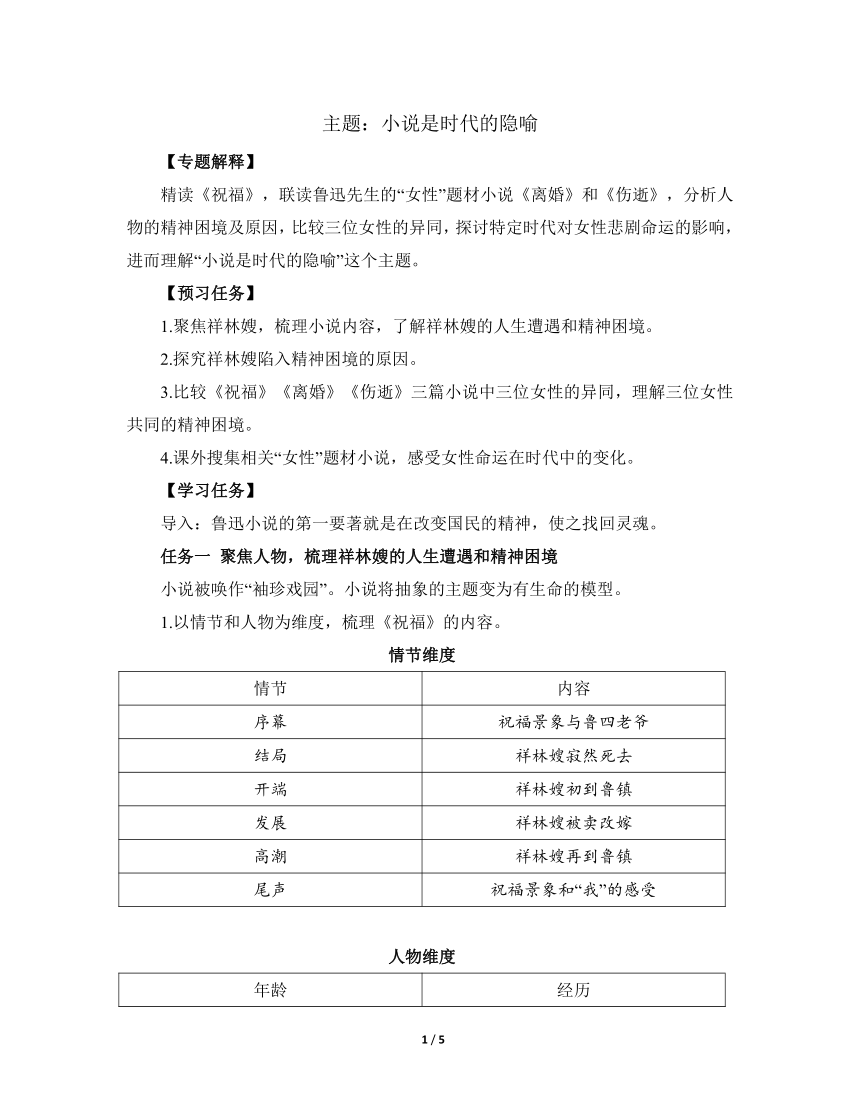

1.以情节和人物为维度,梳理《祝福》的内容。

情节维度

情节 内容

序幕 祝福景象与鲁四老爷

结局 祥林嫂寂然死去

开端 祥林嫂初到鲁镇

发展 祥林嫂被卖改嫁

高潮 祥林嫂再到鲁镇

尾声 祝福景象和“我”的感受

人物维度

年龄 经历

二十六七岁 丈夫离世,外逃帮佣

二十七八岁 被人劫回,被迫改嫁

二十八九岁 生孩阿毛,人生平稳

三十、三十一岁 丧夫失子,再到鲁镇

三十二三岁 重复遭遇,捐献门槛,不让祭祀

三十七八岁 赶出鲁家,沦为乞丐,凄然死去

梳理内容时,也要关注到两个表格对照中倒叙的技法。

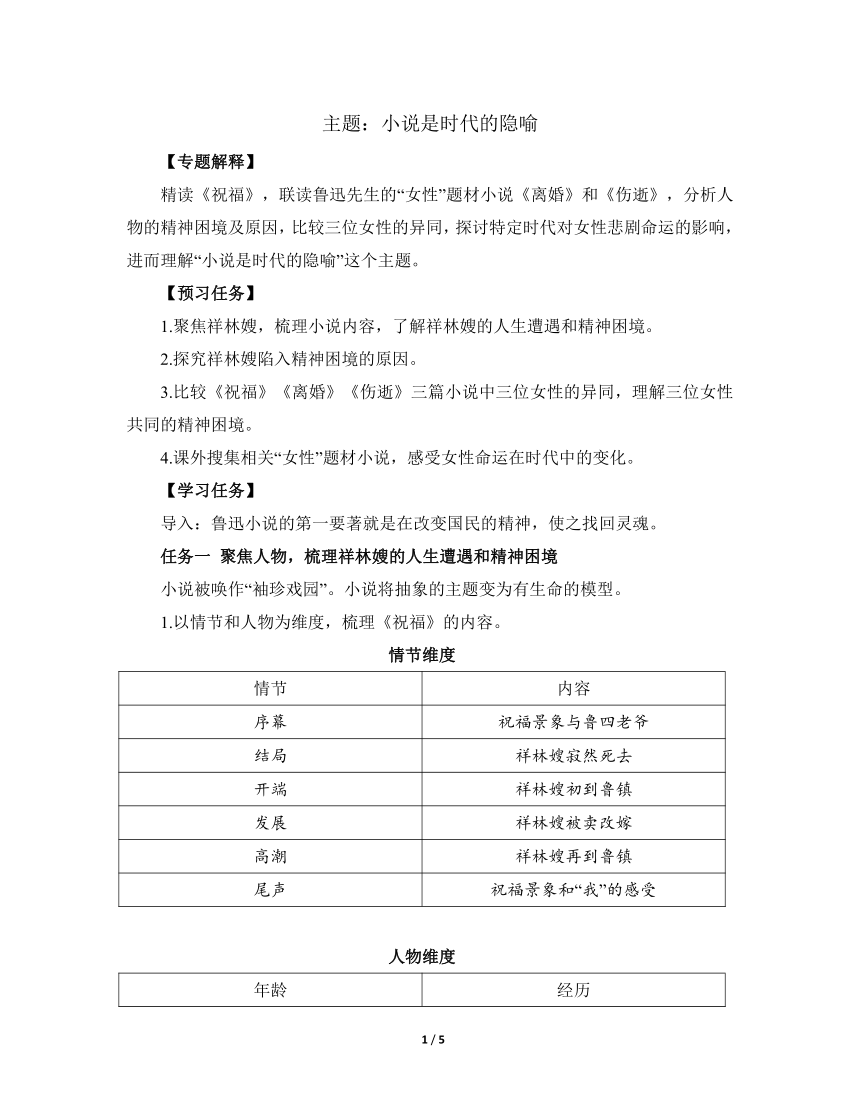

2.文中对祥林嫂有哪些不同的称呼?这些称呼体现了祥林嫂怎样的社会角色?

称呼 社会角色解读

祥林嫂 比丈夫大十岁的童养媳,娘家不明,无名无姓、无依无靠且没有自由身的孤身女人

寡妇 死了丈夫,要求做守一辈子活寡的贞节烈女

女工 食物不论、力气不惜、比男人还能干的劳动妇女

回头人 寡妇再嫁,不能从一而终、不干不净的未亡人

木偶人 捐门槛后不能参加祭祀、受到精神重创后的行尸走肉般的活死人

乞丐 被赶出鲁四老爷家、无人救助、百无聊赖的穷苦人

谬种 命太硬、克死两任丈夫、又死得不是时候的坏东西

祥林嫂最希望的称呼是“祥林嫂”,人们认同她的称呼也是“祥林嫂”(“大家仍然叫她祥林嫂”),但是祥林嫂在文中却有如此多的其他称呼,角色错位间体现了祥林嫂的精神困境。

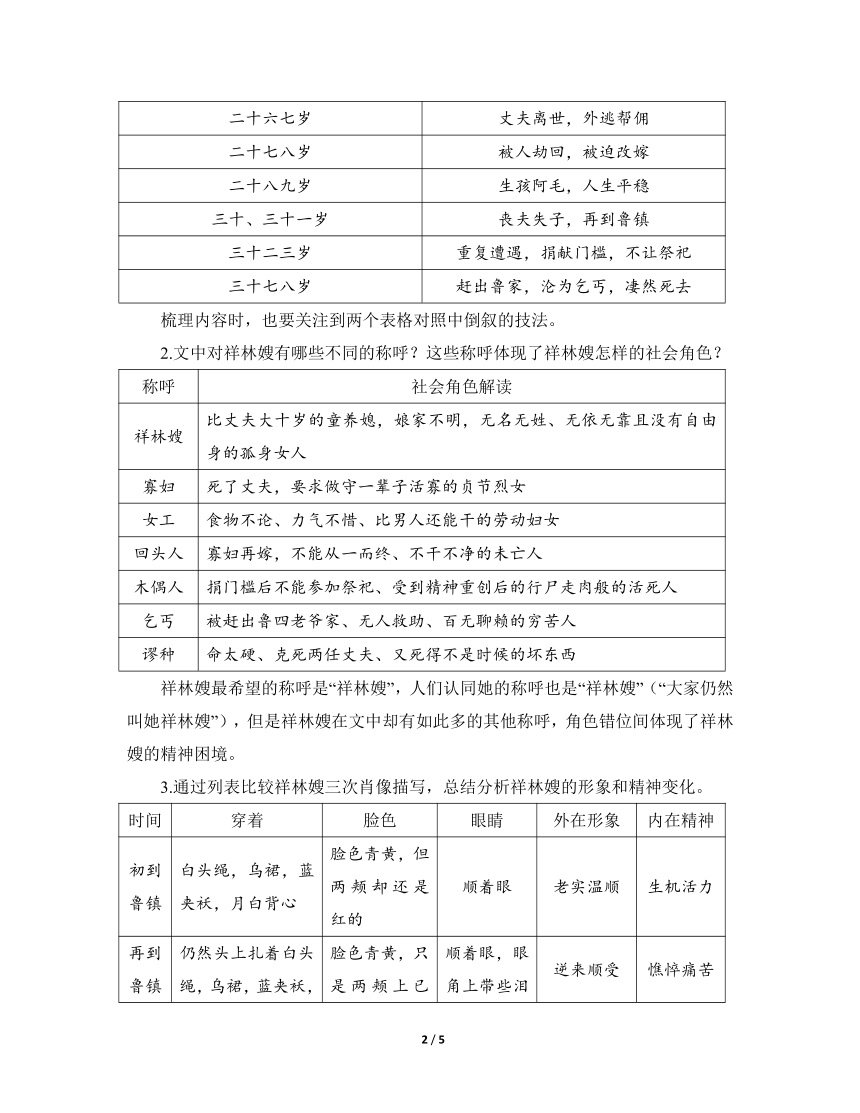

3.通过列表比较祥林嫂三次肖像描写,总结分析祥林嫂的形象和精神变化。

时间 穿着 脸色 眼睛 外在形象 内在精神

初到 鲁镇 白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心 脸色青黄,但两颊却还是红的 顺着眼 老实温顺 生机活力

再到 鲁镇 仍然头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心 脸色青黄,只是两颊上已经消失了血色 顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了 逆来顺受 憔悴痛苦

死前 相遇 头发全白,全不像四十上下的人,提着竹篮,拄着竹竿下端开了裂 脸上瘦削不堪,黄中带黑,而且消尽了先前悲哀的神色 只有那眼珠间或一轮,还可以表示她是个活物 未老先衰 麻木绝望

在文本细读中,了解祥林嫂的精神变化,感受祥林嫂的精神困境是如何让祥林嫂一步步走向毁灭的。

任务二 文本探究,祥林嫂陷入精神困境的原因

1.祥林嫂的精神困境是由谁造成的

(1)鲁四老爷、四婶:鲁四老爷守旧、冷酷、自私,他是封建权威,他的言行态度代表了封建礼教,他的皱眉、嫌弃,他的授意四婶不让祥林嫂参与祭祀,给祥林嫂设置了一个精神难题,扮演了一个施害者的角色。

(2)祥林嫂的婆婆、大伯:婆婆带人掳走祥林嫂,逼迫她再嫁;大伯收屋赶走祥林嫂,行使的是封建社会的夫权。他们断送了祥林嫂两段短暂而平稳的生活,他们是祥林嫂精神困境的肇始者。祥林嫂想在鲁四老爷家做工,为祥林守一辈子的寡,婆婆却逼她再嫁,让她成了一个不贞不洁的女人。祥林嫂承受丧夫失子之痛后,想为贺老六守寡却不得。

(3)短工、鲁镇的人:短工对祥林嫂的死表现出漠不关心的冷漠,鲁镇的人拿祥林嫂的悲剧逗笑表现出自我消遣的冷漠,他们组成了祥林嫂精神困境的旁观者。

(4)柳妈:吃素的善女人,和祥林嫂一样的劳动妇女。她打趣祥林嫂的伤疤,同时用她的见识道破了祥林嫂的困境:死后两个男人争抢,怎么办?她给祥林嫂指了一条不是出路的出路——捐门槛。她是祥林嫂精神困境的点破者。

(5)“我”:一个见过世面、有知识的先进革命者。面对祥林嫂最后的灵魂提问,“我”逃避,表现出无法救助的无能为力和软弱妥协。然而作为一个启蒙者,“我”又有自我反省的能力,在反思中表现出“我”的苦闷与彷徨。“我”是祥林嫂精神困境最后的推手。

(6)祥林嫂自己:想从一而终却不得,想参与祭祀而不得,面对封建礼教的不公,祥林嫂以封建礼教的标准要求自己,也认为自己有罪。尽管她有“逃”“撞”“捐”“问”的反抗,但是反抗的终极诉求是回到旧有的秩序中,祥林嫂是精神困境的自缚者。

2.“祝福”景象的隐喻意义。

“祝福”是一年中最为隆重的延续已久的祭神祭祖、祈年求福的祭典风俗。这一景象点出了辛亥革命以后农村风俗习惯依旧,封建思想依旧,勾勒了守旧顽固的社会环境,揭示了祥林嫂精神困境的根深蒂固的社会基础。

3.倒叙及“我”带给小说的影响。

(1)突出强化了祥林嫂精神困境的核心问题:人死后,有没有魂灵?

(2)叙述者身份的确定。“我”既是小说的叙述者,也是故事中的人物。“我”面对祥林嫂精神困境时的犹疑和自身想要改造社会的预期产生的差距,使得小说的主题更加深刻,更符合小说集《彷徨》的思想闲境。“人死后,有没有魂灵?”这不是一个科学和迷信的问题,这是一个人靠什么活着的问题。

启蒙者凭什么启蒙?科学能救祥林嫂吗?迷信能救人民吗?这是《祝福》中的一个重大问题。鲁迅先生主张走一条“立人”的道路来拯救我们的民族。他在《摩罗诗力说》中疾呼:“今索诸中国,为精神界之战士者安在?”然而《祝福》收入《彷徨》,它遁隐了“呐喊”的锋芒,表现了这一时期鲁迅先生的迷茫。“人生最苦痛的是梦醒了无路可以走。做梦的人是幸福的;倘没有看出可走的路,最要紧的是不要去惊醒他。”“彷徨于两个世界,一个已死,另一个却无力出生。”鲁迅先生的主要愿望,是做一个精神上的医生,但是他只探病而无法诊治,所以他“彷徨”。

任务三 联类阅读,特殊时代下女性精神的群像

1.列表比较祥林嫂、爱姑和子君三人的异同。

祥林嫂、爱姑、子君三人异同比较

异 同

①家庭出身不同:祥林嫂是个无名无姓、无依无靠的农村底层劳动妇女;爱姑是一个有父亲和六个兄弟作为强大依靠的普通妇女;子君是接受了“五四”思想的新时代的知识女性。 ②性格特征不同:祥林嫂是一个老实本分、逆来顺受的温顺女性;爱姑是一个“我总要闹得他们家败人亡”的大胆泼辣的女性;子君是一位宣告“我是我自己的,他们谁也没有干涉我的权利”的英勇无畏、追求恋爱自由的女性。 ①反抗方式相似:祥林嫂“逃”“撞”“捐”“问”;爱姑“闹”;子君“私奔”。表现虽有不同,但实质都是想要挣脱强加于身的不公。

②斗争诉求相似:祥林嫂只想做“祥林嫂”;爱姑不想“离婚”;子君侍奉丈夫,贤妻良母。三人诉求的本质都是依从旧有的思想观念。

③命运结局相似:祥林嫂变成乞丐,死在祝福声中;爱姑得了90元补偿,谢了七大人后离婚了;子君回到旧家庭后死了。三人的结局都是毁灭。

三人相似的反抗方式、斗争诉求和命运结局,呈现了三人相似的精神困境:三人想要旧有生活而不得。

2.造成三人悲剧的时代因素。

引导学生从经济、制度、思想观念、自我认同等方面来分析。

教师点拨,比如经济上:婆婆取走了祥林嫂全数存在主人家的工钱,大伯来收屋;七大人用钱买断了爱姑的婚姻;子君人必生活着,爱才有所附丽”的缺钱感悟。再如,婆婆可以名正言顺地买卖祥林嫂;爱姑听从于七大人的调停,都是制度使然。男权思想在三篇小说中根深蒂固,三位女性为时代所迫害、为时代所摆布、为时代所桎梏,却带着时代的偏见和局限变成自我要求的自觉。

1 / 5

【专题解释】

精读《祝福》,联读鲁迅先生的“女性”题材小说《离婚》和《伤逝》,分析人物的精神困境及原因,比较三位女性的异同,探讨特定时代对女性悲剧命运的影响,进而理解“小说是时代的隐喻”这个主题。

【预习任务】

1.聚焦祥林嫂,梳理小说内容,了解祥林嫂的人生遭遇和精神困境。

2.探究祥林嫂陷入精神困境的原因。

3.比较《祝福》《离婚》《伤逝》三篇小说中三位女性的异同,理解三位女性共同的精神困境。

4.课外搜集相关“女性”题材小说,感受女性命运在时代中的变化。

【学习任务】

导入:鲁迅小说的第一要著就是在改变国民的精神,使之找回灵魂。

任务一 聚焦人物,梳理祥林嫂的人生遭遇和精神困境

小说被唤作“袖珍戏园”。小说将抽象的主题变为有生命的模型。

1.以情节和人物为维度,梳理《祝福》的内容。

情节维度

情节 内容

序幕 祝福景象与鲁四老爷

结局 祥林嫂寂然死去

开端 祥林嫂初到鲁镇

发展 祥林嫂被卖改嫁

高潮 祥林嫂再到鲁镇

尾声 祝福景象和“我”的感受

人物维度

年龄 经历

二十六七岁 丈夫离世,外逃帮佣

二十七八岁 被人劫回,被迫改嫁

二十八九岁 生孩阿毛,人生平稳

三十、三十一岁 丧夫失子,再到鲁镇

三十二三岁 重复遭遇,捐献门槛,不让祭祀

三十七八岁 赶出鲁家,沦为乞丐,凄然死去

梳理内容时,也要关注到两个表格对照中倒叙的技法。

2.文中对祥林嫂有哪些不同的称呼?这些称呼体现了祥林嫂怎样的社会角色?

称呼 社会角色解读

祥林嫂 比丈夫大十岁的童养媳,娘家不明,无名无姓、无依无靠且没有自由身的孤身女人

寡妇 死了丈夫,要求做守一辈子活寡的贞节烈女

女工 食物不论、力气不惜、比男人还能干的劳动妇女

回头人 寡妇再嫁,不能从一而终、不干不净的未亡人

木偶人 捐门槛后不能参加祭祀、受到精神重创后的行尸走肉般的活死人

乞丐 被赶出鲁四老爷家、无人救助、百无聊赖的穷苦人

谬种 命太硬、克死两任丈夫、又死得不是时候的坏东西

祥林嫂最希望的称呼是“祥林嫂”,人们认同她的称呼也是“祥林嫂”(“大家仍然叫她祥林嫂”),但是祥林嫂在文中却有如此多的其他称呼,角色错位间体现了祥林嫂的精神困境。

3.通过列表比较祥林嫂三次肖像描写,总结分析祥林嫂的形象和精神变化。

时间 穿着 脸色 眼睛 外在形象 内在精神

初到 鲁镇 白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心 脸色青黄,但两颊却还是红的 顺着眼 老实温顺 生机活力

再到 鲁镇 仍然头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心 脸色青黄,只是两颊上已经消失了血色 顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了 逆来顺受 憔悴痛苦

死前 相遇 头发全白,全不像四十上下的人,提着竹篮,拄着竹竿下端开了裂 脸上瘦削不堪,黄中带黑,而且消尽了先前悲哀的神色 只有那眼珠间或一轮,还可以表示她是个活物 未老先衰 麻木绝望

在文本细读中,了解祥林嫂的精神变化,感受祥林嫂的精神困境是如何让祥林嫂一步步走向毁灭的。

任务二 文本探究,祥林嫂陷入精神困境的原因

1.祥林嫂的精神困境是由谁造成的

(1)鲁四老爷、四婶:鲁四老爷守旧、冷酷、自私,他是封建权威,他的言行态度代表了封建礼教,他的皱眉、嫌弃,他的授意四婶不让祥林嫂参与祭祀,给祥林嫂设置了一个精神难题,扮演了一个施害者的角色。

(2)祥林嫂的婆婆、大伯:婆婆带人掳走祥林嫂,逼迫她再嫁;大伯收屋赶走祥林嫂,行使的是封建社会的夫权。他们断送了祥林嫂两段短暂而平稳的生活,他们是祥林嫂精神困境的肇始者。祥林嫂想在鲁四老爷家做工,为祥林守一辈子的寡,婆婆却逼她再嫁,让她成了一个不贞不洁的女人。祥林嫂承受丧夫失子之痛后,想为贺老六守寡却不得。

(3)短工、鲁镇的人:短工对祥林嫂的死表现出漠不关心的冷漠,鲁镇的人拿祥林嫂的悲剧逗笑表现出自我消遣的冷漠,他们组成了祥林嫂精神困境的旁观者。

(4)柳妈:吃素的善女人,和祥林嫂一样的劳动妇女。她打趣祥林嫂的伤疤,同时用她的见识道破了祥林嫂的困境:死后两个男人争抢,怎么办?她给祥林嫂指了一条不是出路的出路——捐门槛。她是祥林嫂精神困境的点破者。

(5)“我”:一个见过世面、有知识的先进革命者。面对祥林嫂最后的灵魂提问,“我”逃避,表现出无法救助的无能为力和软弱妥协。然而作为一个启蒙者,“我”又有自我反省的能力,在反思中表现出“我”的苦闷与彷徨。“我”是祥林嫂精神困境最后的推手。

(6)祥林嫂自己:想从一而终却不得,想参与祭祀而不得,面对封建礼教的不公,祥林嫂以封建礼教的标准要求自己,也认为自己有罪。尽管她有“逃”“撞”“捐”“问”的反抗,但是反抗的终极诉求是回到旧有的秩序中,祥林嫂是精神困境的自缚者。

2.“祝福”景象的隐喻意义。

“祝福”是一年中最为隆重的延续已久的祭神祭祖、祈年求福的祭典风俗。这一景象点出了辛亥革命以后农村风俗习惯依旧,封建思想依旧,勾勒了守旧顽固的社会环境,揭示了祥林嫂精神困境的根深蒂固的社会基础。

3.倒叙及“我”带给小说的影响。

(1)突出强化了祥林嫂精神困境的核心问题:人死后,有没有魂灵?

(2)叙述者身份的确定。“我”既是小说的叙述者,也是故事中的人物。“我”面对祥林嫂精神困境时的犹疑和自身想要改造社会的预期产生的差距,使得小说的主题更加深刻,更符合小说集《彷徨》的思想闲境。“人死后,有没有魂灵?”这不是一个科学和迷信的问题,这是一个人靠什么活着的问题。

启蒙者凭什么启蒙?科学能救祥林嫂吗?迷信能救人民吗?这是《祝福》中的一个重大问题。鲁迅先生主张走一条“立人”的道路来拯救我们的民族。他在《摩罗诗力说》中疾呼:“今索诸中国,为精神界之战士者安在?”然而《祝福》收入《彷徨》,它遁隐了“呐喊”的锋芒,表现了这一时期鲁迅先生的迷茫。“人生最苦痛的是梦醒了无路可以走。做梦的人是幸福的;倘没有看出可走的路,最要紧的是不要去惊醒他。”“彷徨于两个世界,一个已死,另一个却无力出生。”鲁迅先生的主要愿望,是做一个精神上的医生,但是他只探病而无法诊治,所以他“彷徨”。

任务三 联类阅读,特殊时代下女性精神的群像

1.列表比较祥林嫂、爱姑和子君三人的异同。

祥林嫂、爱姑、子君三人异同比较

异 同

①家庭出身不同:祥林嫂是个无名无姓、无依无靠的农村底层劳动妇女;爱姑是一个有父亲和六个兄弟作为强大依靠的普通妇女;子君是接受了“五四”思想的新时代的知识女性。 ②性格特征不同:祥林嫂是一个老实本分、逆来顺受的温顺女性;爱姑是一个“我总要闹得他们家败人亡”的大胆泼辣的女性;子君是一位宣告“我是我自己的,他们谁也没有干涉我的权利”的英勇无畏、追求恋爱自由的女性。 ①反抗方式相似:祥林嫂“逃”“撞”“捐”“问”;爱姑“闹”;子君“私奔”。表现虽有不同,但实质都是想要挣脱强加于身的不公。

②斗争诉求相似:祥林嫂只想做“祥林嫂”;爱姑不想“离婚”;子君侍奉丈夫,贤妻良母。三人诉求的本质都是依从旧有的思想观念。

③命运结局相似:祥林嫂变成乞丐,死在祝福声中;爱姑得了90元补偿,谢了七大人后离婚了;子君回到旧家庭后死了。三人的结局都是毁灭。

三人相似的反抗方式、斗争诉求和命运结局,呈现了三人相似的精神困境:三人想要旧有生活而不得。

2.造成三人悲剧的时代因素。

引导学生从经济、制度、思想观念、自我认同等方面来分析。

教师点拨,比如经济上:婆婆取走了祥林嫂全数存在主人家的工钱,大伯来收屋;七大人用钱买断了爱姑的婚姻;子君人必生活着,爱才有所附丽”的缺钱感悟。再如,婆婆可以名正言顺地买卖祥林嫂;爱姑听从于七大人的调停,都是制度使然。男权思想在三篇小说中根深蒂固,三位女性为时代所迫害、为时代所摆布、为时代所桎梏,却带着时代的偏见和局限变成自我要求的自觉。

1 / 5

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])